Search results for lave

L’étude et la restauration d’un rétrécis de cheminée en lave reconstituée de Guimard et Gillet

Nous avons le plaisir d’accueillir un article de Simon Laroche, conservateur-restaurateur d’œuvres d’art en céramique, verre et émail, dont nous avons fait la connaissance en 2023 lorsqu’il était en quête d’un sujet pour son mémoire de M2 à l’Institut national du patrimoine. Souhaitant travailler sur une œuvre en lave émaillée, il lui fallait trouver un objet appartenant à une collection publique et nécessitant une restauration. Nous lui avons alors suggéré de s’intéresser à un rétrécis de cheminée de Guimard en lave « reconstituée » émaillée très morcelé que notre ami Alain Blondel avait donné au musée d’Orsay en 2010 et dont nous avions pu photographier auparavant les fragments. Avec l’accord de Mme Élise Dubreuil, conservatrice chargée des collections d’arts décoratifs au musée d’Orsay, Simon Laroche a donc pris en charge pendant un an ce rétrécis de cheminée, désormais identifié comme « OAO 1887»[1] pour en réaliser une étude historique, une étude technique, un protocole scientifique et un rapport de restauration complet, du constat d’état aux préconisations de conservation, en passant par un compte-rendu des traitements effectués durant la phase de restauration de l’œuvre. Il a donc soutenu son mémoire de fin d’étude en 2024. Peu après, nous l’avions convié à présenter cette restauration lors de notre dernière Assemblée Générale. Il nous livre ci-après les points saillants de son travail : un rappel historique de la Maison Gillet, les collaborations avec Guimard autour de la lave émaillée, l’œuvre en elle-même, et sa restauration.

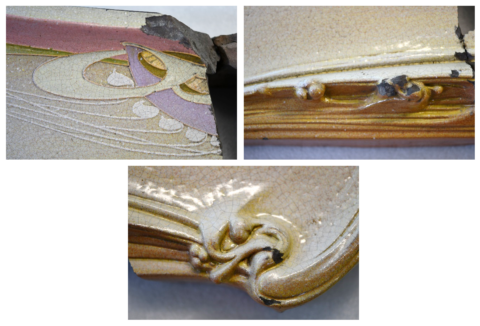

Photo de détail du linteau du rétrécis de cheminée OAO 1887, H. Guimard et E. Gillet, v.1901-1907, musée d’Orsay. Photo Inp/S.Laroche.

La Maison Gillet et la collaboration avec Guimard

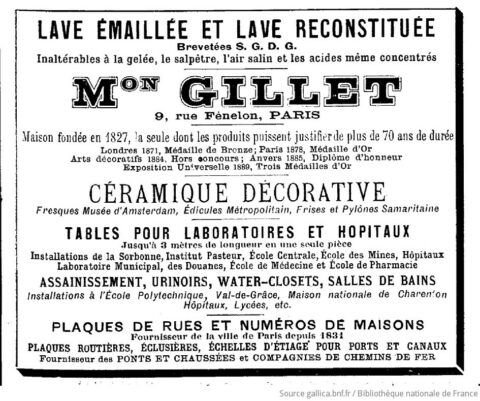

François Gillet (1822-1889), peintre de formation et peintre sur porcelaine, est l’élève puis l’associé de Pierre Hachette. Il collabore à l’élaboration des plaques de lave de la façade de l’église Saint-Vincent-de-Paul. Gillet reprend l’atelier d’émaillage sur lave et de céramique de Pierre Hachette en 1848, au 9 de la rue Fénelon à Paris. Au fil de sa carrière, François gagne plusieurs médailles. L’activité de l’entreprise se déplace en banlieue parisienne en 1885, avec l’ouverture d’une usine à La Briche, zone industrielle de Saint-Denis. À partir de 1885, la maison offre à la fois une production artistique, et une production industrielle de pièces d’usage, comme l’attestent ses réclames.

Réclame pour la Maison Gillet, publiée dans CLAUDEL Joseph, « Mon Gillet », Formules, tables et renseignements usuels : aide-mémoire des ingénieurs, des architectes, etc., Paris, H. Dunod et E. Pinat, 1907, p.14. Source Gallica/BnF.

François décède en 1889, laissant son activité à son fils, Eugène (1859-1938). Formé à l’École Nationale des Beaux-Arts, ce dernier poursuit les expérimentations de son père, et réalise aussi des commandes prestigieuses, à l’image des plaques de lave de la façade de la Samaritaine en 1906. C’est Eugène qui va entamer une collaboration avec Guimard. On ne sait pas comment les deux hommes se rencontrent, possiblement à l’Exposition nationale de la céramique et de tous les arts du feu de 1897, ou plus sûrement par le biais du sculpteur Jean-Désiré Ringel d’Illzach qui a collaboré au Castel Béranger de Guimard et qui connaissait Eugène Gillet depuis au moins 1891[2].

Photographie d’Eugène Gillet, anonyme, v. 1878. Coll. part.

La première occurrence (minime car elle ne concerne qu’une cheminée) de leurs travaux se fait au Castel Béranger en 1895. C’est là aussi le premier exemple connu d’une nouvelle application de la lave en volume, avec des jeux de matière et de surface, qui s’éloigne de la peinture sur plaque de lave émaillée. Jusqu’en 1911, s’ensuivent différentes productions dont on connait encore des exemples aujourd’hui : encadrements de cheminées, plaques d’enseignes de villas, linteaux de porte, encadrements de miroir, ou encore un vestiaire.

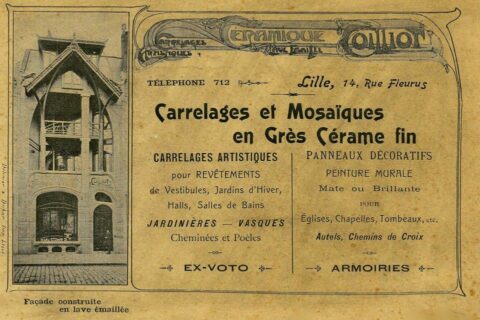

Mais l’on retiendra surtout deux réalisations majeures dont la première est une commande en 1898 pour la maison de Louis Coilliot (1859-1905), négociant en céramiques à Lille et spécialiste de produits en lave émaillée. Atypique, elle s’adapte à sa double fonction : commerciale, avec au rez-de-chaussée le magasin ; et privée, avec un espace de réception et les appartements dans les étages. Cet édifice est une vitrine pour l’entreprise avec son parement de lave émaillée conçu par les deux hommes, qui réalisent aussi les plaques murales du vestibule, des cheminées, des contre-marches et des linteaux de portes.

Réclame pour l’entreprise Coilliot, Delemar & Dubar impr., s.d. Source Amis de la Maison Coilliot.

La seconde collaboration est la commande des plaques des parois des édicules et les enseignes des entourages découverts pour les accès du Métropolitain à partir de 1900. La rupture du contrat entre Guimard et la CMP en 1903 fait que Gillet continue seul la production des enseignes. En tout, plus de 350 panneaux et enseignes en lave émaillée sont produits pour le métro[3].

Édicule B du Métropolitain, station Porte Dauphine, H. Guimard et E. Gillet, 1902. Photo S.Laroche.

Notons enfin qu’une part des laves de style Art nouveau issue des ateliers Gillet n’a aucun lien attesté avec Guimard, mais montre des similarités dans le traitement et les inspirations.

Cette collaboration entre les deux hommes est en tout cas un témoignage précieux : elle démontre l’importance du travail conjoint entre le concepteur-designer, qui apporte sa vision artistique et ses modèles, et le technicien-industriel, qui offre quant à lui ses connaissances et techniques matérielles. Tout cela se met au service d’une volonté profonde de « démocratiser » la création artistique moderne par une production semi-industrielle, permettant de réduire les coûts et de concilier les pratiques traditionnelles d’atelier avec l’apport des nouvelles technologies apportées par le progrès.

La lave et l’émaillage

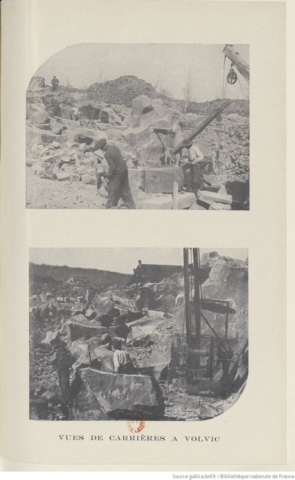

Historiquement, la lave « naturelle » émaillée fait référence à de la roche volcanique issue du Puy de la Nugère, un volcan voisin de la commune de Volvic. L’exploitation architecturale locale de cette lave remonte au XIIe siècle, et l’exploitation en carrière se poursuit toujours aujourd’hui.

Photographies des carrières d’extraction à Volvic,anonyme, début XXe s., tiré de GALLET Jehan, La lave de Volvic et ses applications dans l’industrie, thèse de doctorat, université de Nancy, Nancy, 1923. Source Gallica/BnF.

L’émaillage sur lave est quant à lui un procédé, fruit d’expérimentations au XIXe siècle. Il a profité des progrès de la science et de la chimie, est héritier de traditions artistiques et empreint de préoccupations autant utilitaires qu’esthétiques. Cette technique se développe à Paris, et s’exporte ensuite dans le Puy-de-Dôme, entre autres avec la volonté de réintroduire la polychromie en architecture, et celle de produire des décors pérennes et résistants pour les édifices religieux. C’est Ferdinand-Henry Mortelèque (1774-1842), peintre sur porcelaine et verre, chimiste et concepteur d’émaux, qui lance les premiers tests d’émaillage sur plaque de lave en 1827. De par son origine volcanique et donc son caractère réfractaire, la lave supporte les températures de cuisson nécessaires à la vitrification des émaux sans déformation.

Le premier succès de cette technique sera la commande de plaques de rues pour la capitale dans les années qui suivent, et que l’on peut toujours retrouver aujourd’hui. Mortelèque cède en 1831 son procédé à Pierre Hachette, fondateur de la première manufacture dédiée et qui participe au premier projet d’envergure qu’est la commande des plaques de la façade de l’église Saint-Vincent-de-Paul. La suite de cette aventure est poursuivie par François Gillet, comme nous l’évoquions plus haut.

Les sources d’époques font mention de nombreuses applications à la lave émaillée, dans de nombreux domaines (urbanisme, industrie, chimie, sanitaire, décoration, signalétique, art religieux et funéraire…), tant pour des productions artistiques qu’usuelles et techniques : panneaux ornementaux, plaques de rue, échelles d’étiage, paillasses de laboratoire, tables de dissection, d’orientation, plans de cuisine, voyants géodésiques, photo-céramiques, cadrans d’horloge, plaques commémoratives, bornes routières, cuves, éviers, cuvettes, etc.

Nous en arrivons à la lave dite « reconstituée ». C’est en 1882 que François Gillet brevette sous ce nom ce procédé technique. Il décrit un mélange vitrifié de deux volumes de « matière volcanique » pulvérisée, un de « fondants », et un d’« argile plastique ». Cette matière « peut être employée par moulage, modelage, tournage ou compression, à la fabrication de tous produits céramiques fabriqués dans un but artistique ou pour servir à l’industrie ». En bref, tout l’intérêt de ce procédé est d’offrir une malléabilité à la pierre de lave, obtenu grâce à l’emploi de l’argile et nécessaire à son moulage ; cela dans le but de l’employer en volume pour des pièces utilitaires et en décor architectural, tout en produisant en série, comme on le ferait pour la faïence ou pour le grès.

Le rétrécis OAO 1887

Un rétrécis (ou rétrécissement de cheminée) fait la jonction en ébrasement entre le manteau et l’âtre de celle-ci. À la fois fonctionnel et ornemental, il réduit l’ouverture du foyer et fait office de réflecteur de la lumière émise par les flammes. Il est généralement constitué d’un linteau et de deux jambages.

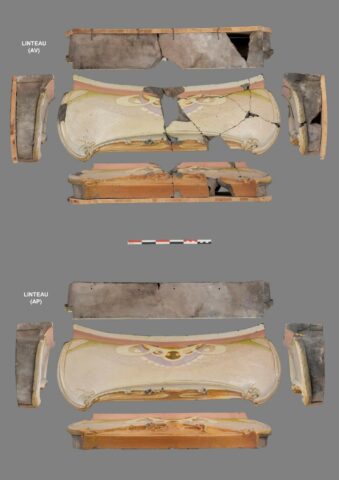

Rétrécis de cheminée OAO 1887, H. Guimard et E. Gillet, v.1901-1907, musée d’Orsay. Photo Inp/S.Laroche.

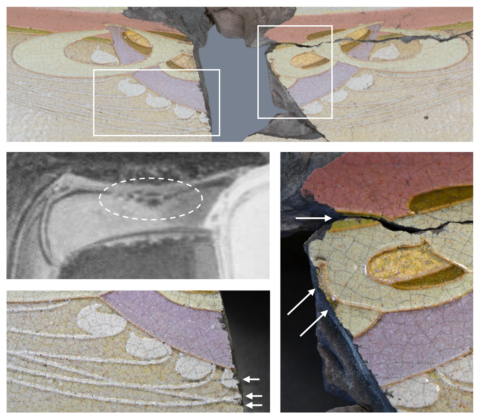

OAO 1887 présente ces trois éléments, émaillés seulement sur leurs faces, et dont les revers sont évidés en compartiments (et présentent d’ailleurs des restes de plâtre ayant servi à son installation). La forme générale est galbée tant dans le linteau que les jambages. Ce linteau est orné d’un motif central d’anneaux entrelacés, et d’éléments d’inspiration naturaliste comme des bourgeons sur sa partie basse. Ces mêmes bourgeonnements se retrouvent au sommet des jambages, et dans le même esprit végétal, de fines tiges ornées de feuilles/fleurs courent sur tous les éléments. L’ensemble joue d’une polychromie aux tons pastel : crème, verts, mauve, anis, bruns orangés, blanc. À cela s’ajoutent de subtiles touches de feuille d’or sous glaçure dans quatre petits médaillons du linteau et les « feuilles » des jambages.

Rétrécis de cheminée OAO 1887, H. Guimard et E. Gillet, v.1901-1907, détails, musée d’Orsay. Photo Inp/S.Laroche.

Il manque malheureusement à ce rétrécis son manteau — probablement en bois, à l’image de celui conservé au Toledo Museum of Art — sa plaque de seuil, et peut-être aussi une grille à houille, accessoire servant de support au combustible.

Il a été complexe de proposer une chronologie pour retracer le parcours de ce rétrécis. Le seul et unique témoignage avéré d’époque et porté à notre connaissance date de 1907, lors de la troisième édition du Salon de la Société des Artistes Décorateurs (SAD), qui s’est tenue en fin d’année au Pavillon de Marsan. Le catalogue ne cite que des « fragments d’intérieur » et atteste d’œuvres collaboratives entre Guimard et Gillet, et l’on connait en parallèle une unique photographie[4], accompagnant les colonnes d’un article de la Revue Illustrée, dont la légende mentionne cette fois un « petit boudoir de dame ».

Détail d’une photographie du fragment d’intérieur dit « petit boudoir de dame », exposé au 3e SAD en 1907

Publié dans ROYAUMONT (de) Louis E. Baudier, « Art et décoration », Revue illustrée, Paris, Ludovic Baschet, n° 24, 05/12/1907, p.774-75. Source Gallica/BnF.

Sans archive permettant de relier OAO 1887 à un projet immobilier de Guimard, nos recherches nous ont faites suggérer différentes pistes quant à la destination d’origine de l’œuvre dans les années 1903-1907, même si la plus probable est qu’il s’agit tout simplement d’un modèle d’exposition. Elle aurait pu être un projet pour la famille Nozal, soit La Surprise à Cabourg où la petite fille Nozal décrivait une « gentille cheminée en céramique jaune », soit encore l’hôtel Nozal, hypothèse s’appuyant sur le fait que plusieurs des œuvres exposées au Salon de 1907 sont des modèles connus comme ayant appartenu à la famille. Elle aurait aussi pu être conçue vers 1904 avec le projet inachevé de Villas « Style Guimard » pour la Campagne, les Bords de la Mer et le Midi de la France[5]. Le catalogue des aménagements proposés évoque une « cheminée en lave émaillée avec foyer. Prix : 385 francs » ainsi que d’une autre « cheminée Style Guimard en […] lave émaillée et foyer. Prix : 475 francs ». Enfin, elle aurait pu aussi se trouver dans la maison Desagnat à Saint-Cloud, car Alain Blondel mentionne lors de sa destruction en 1980 une « cheminée en lave émaillée, cheminée dont le chef de chantier nous fit une description fort ironique »[6].

Quoiqu’il en soit, l’œuvre démontée et endommagée n’aurait refait surface qu’en 1968, quand Alain Blondel et Yves Plantin récupère un fonds d’atelier de Guimard, entreposé depuis cinquante ans dans un hangar jouxtant l’orangerie du château de Saint-Cloud. Guimard avait obtenu de procéder à ce dépôt en 1918 – ce qui contredit certaines des hypothèses que nous formulions plus haut. Alain Blondel a conservé les fragments de l’œuvre jusqu’en 2010, date à laquelle il en fait don au musée d’Orsay.

Notons par ailleurs que ce modèle a a minima été produit en deux exemplaires. Deux jambages sont aujourd’hui conservés à la Driehaus Collections à Chicago, et proviennent de la collection John Scott vendu en 2014[7]. Ce dernier les aurait acquis aux Puces de Saint-Ouen, comme il le mentionne dans une lettre manuscrite adressée à la conservation du musée d’Orsay, probablement autour de 2007-2008.

Paire de jambages conservés à la Driehaus Collection,, inv. #60240, H. Guimard et E. Gillet, v. 1904. Photo Driehaus Enterprise Management, Inc./J. Johannpeter.

L’état de conservation de l’œuvre et les objectifs de restauration

La démarche du conservateur-restaurateur commence avant tout par une étude approfondie de l’œuvre, afin de comprendre sa matérialité, ses problématiques et enjeux de conservation, et constater son état de conservation. Cela permet ensuite de dialoguer avec le responsable de l’œuvre sur l’orientation que prendra la restauration, en fonction de ses attentes et des priorités pour la bonne conservation de l’œuvre.

OAO 1887 présentait plusieurs types d’altérations. En surface, elle était encrassée et empoussiérée de divers dépôts accumulés durant son stockage. Elle présentait aussi des développements fongiques dans des zones localisées au revers. Il a été établi que ce champignon avait probablement migré sur la surface depuis un élément en bois en contact avec l’œuvre à une certaine époque, et dans une atmosphère relativement humide. On relevait également quelques efflorescences de sels ayant migré en surface de l’œuvre, soit issus de l’œuvre en elle-même ou bien du sol sur lequel elle a pu être entreposée. Autre altération superficielle, une grande marque de brûlure de la surface émaillée du jambage senestre. L’émail s’en trouve noirci, matifié et rugueux. Nous n’avons pas pu établir l’origine de cette brûlure, mais nous avons exclu une trace d’usage car elle ne recouvre pas certains fragments adjacents. Ce dommage n’est malheureusement pas réversible.

Macro sur la zone brulée du jambage senestre. Photo Inp/S.Laroche.

D’un point de vue structurel, l’œuvre a été brisée en une vingtaine de fragments à une époque indéterminée. Elle se trouve aussi être relativement lacunaire, avec environ 30% de perte répartie en des lacunes de grandes tailles, et de nombreux petits éclats d’émail. Elle a probablement été démontée de manière brutale, en attestent des traces d’éclats causé par un outil sur ses côtés. L’œuvre a par ailleurs été modifiée avant son don au musée, probablement par Alain Blondel : d’abord collée avec une colle cyanoacrylate, elle a ensuite été disposée à plat sur des contreformes en bois et une palette, et fixée après avoir été percée sur ses côtés. Lors des premières manipulations à l’Inp, un des collages d’un jambage a par ailleurs cédé.

Photographie de OAO 1887 chez Alain Blondel en 2010. Photo F. Descouturelle.

OAO 1887 à son arrivée à l’Inp, fixée sur palette. Photo Inp/S.Laroche.

D’un point de vue global, la restauration de OAO 1887 visait donc les objectifs suivants : assainir l’œuvre, lui rendre sa lisibilité et son esthétique, et assurer son maintien structurel tout en offrant un mode d’exposition adapté. Deux facteurs majeurs ont été retenus lors de la prise de décision pour les traitements : les délais impartis dans le cadre du mémoire, et l’ampleur des interventions face à un objet de grande dimension.

Le nettoyage doit alors permettre à la fois de stabiliser l’œuvre, en traitant les micro-organismes et en retirant les sels en surface, et d’éliminer tous les accumulats de matières exogènes sur la pâte et les parties émaillées. Un test sera mené pour déterminer si la dérestauration des collages est envisageable, pour les remplacer par un adhésif adapté. Sur le linteau, les zones lacunaires doivent être réintégrées en volume et en teinte. Les jambages ne seront pas traités car les délais du mémoire ne le permettent pas. Enfin, une proposition de soclage doit être formulée pour permettre de stabiliser structurellement l’œuvre et permettre son exposition – nous ne le développerons pas ici.

Les traitements de conservation-restauration menés

Il a d’abord été nécessaire de démonter l’ensemble des fixations de l’œuvre à son support, pour permettre l’accès au dos, ce sans endommager la pâte au niveau des perforations.

Une petite opération de stabilisation a ensuite été nécessaire sur une feuille d’or mise à nu par une perte de glaçure. Pour la protéger et retrouver une apparence laiteuse, un vernis acrylique teinté dans la masse a été appliqué en une fine couche.

Poses successives de vernis isolant pour protéger le paillon d’or et imiter la glaçure. Photo Inp/S.Laroche.

L’ensemble de l’œuvre a ensuite été dépoussiéré et nettoyé. Le dépoussiérage a permis d’éliminer les résidus fongiques, mais une action curative supplémentaire a été menée à l’aide d’éthanol, jouant le rôle d’agent antifongique. Un long nettoyage progressif a ensuite été mené avec des brosses douces, cotons et solvants sur la pâte, pour uniformiser au maximum son aspect visuel, particulièrement au niveau des efflorescences salines. Il a été fait de même sur les surfaces émaillées de la face ; l’appréciation visuelle des décors en a été fortement améliorée, et a permis de retrouver la brillance des glaçures et les subtils fondus des tons pastels.

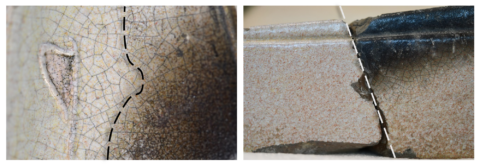

Avant, pendant et après nettoyage du réseau de faïençage encrassé sur un jambage. Photo Inp/S.Laroche.

La problématique des collages a été épineuse, en cause la colle « super glue » en elle-même : cassante et sensible aux vibrations, très peu facilement réversible, et sensible à l’humidité. De plus le collage n’ayant pas été fait par un restaurateur et n’étant pas documenté, il est difficile d’évaluer sa qualité. D’où la nécessité d’au moins évaluer la possibilité de retirer et reprendre ces collages avec un test de dérestauration sur le jambage senestre. Bien que mené à terme, cet essai a pointé plusieurs défauts : très chronophage (mise en chambre de solvant, puis application de gels, puis action mécanique), hétérogène (adhésif ayant par endroit trop pénétré dans la porosité), et donc difficilement perfectible uniformément. De ce constat mitigé — efficacité médiocre et perte en qualité de contact des tranches du fait d’un nettoyage imparfait — nous avons décidé de ne pas poursuivre sur cette lancée. Cela aurait considérablement impacté l’achèvement de la restauration dans les délais contraints du mémoire.

Le jambage dérestauré a tout de même bénéficié d’un nouveau collage avec un adhésif adapté et couramment utilisé en restauration, pour ses propriétés mécaniques, sa stabilité physico-chimique dans le temps et sa retraitabilité aisée au besoin d’une nouvelle restauration.

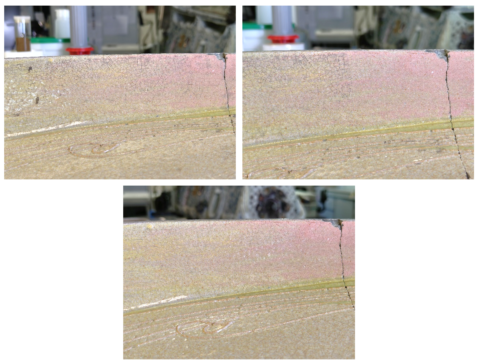

Concernant les réintégrations en volumes des grandes lacunes, celles-ci ont été réalisées en plâtre. Ces comblements ont été moulés directement dans les lacunes, en isolant l’œuvre du plâtre, puis rapportés et collés à leur emplacement. Cela évite un apport d’humidité et de sels lors du séchage du plâtre, puisque celui-ci n’est rapporté que plus tard sur l’œuvre, et isolé de celle-ci avec un adhésif aisément retraitable au besoin. Les finitions de surface ont été réalisées à l’aide d’un enduit vinylique poncé puis verni. La texture de la glaçure n’a pas été reprise, de même que certains filets en relief, afin d’aider au distinguo original/restauré. Les « grappes » manquantes de la guirlande en partie basse n’ont pas été restituées, afin de limiter l’interprétation. La poursuite des volumes suffit à fermer harmonieusement les formes et ne perturbe pas la lecture.

Linteau après intégration des comblements des lacunes au plâtre. Photo Inp/S.Laroche.

Bouchage à l’aide d’un enduit vinylique des petites lacunes, lignes de cassure et éclats sur le linteau. Photo Inp/S.Laroche.

L’étape de la retouche a nécessité des partis-pris en concertation avec la conservatrice en charge. La retouche devait être discrète et poussée, et permettre entre autres de restituer et fermer le motif central lacunaire. Nous nous sommes donc basés sur les informations à notre disposition : la photographie (floue) du Salon de 1907, et les bordures de la lacune. La décision finale s’est faite sur un des différents rendus proposés et jugé comme le moins interprétatif, permettant de fermer le dessin de manière cohérente et harmonieuse.

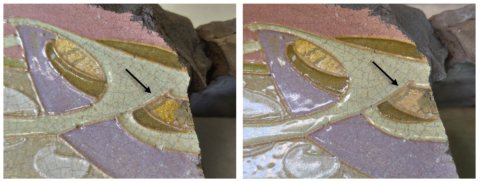

Détails ayant guidé à la restitution du motif : la photographie de 1907, les tiges et feuilles blanches et les restes d’émaux en bordure de la lacune centrale du linteau. Photo Inp/S.Laroche.

Cette retouche a été faite à l’aide de peintures acryliques, apposées en technique de pointillisme pour imiter les émaux. Enfin, tant en protection qu’en rendu visuel, un vernis brillant est venu compléter l’ensemble.

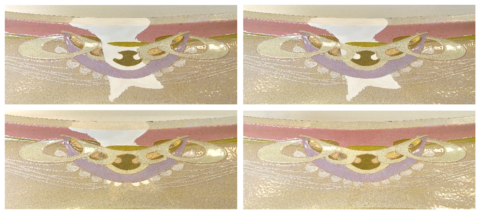

Restitution progressive du motif central du linteau. Photo Inp/S.Laroche.

Conclusion

OAO 1887 est aujourd’hui reparti au musée d’Orsay. L’institution a pour objectif de le valoriser dans un futur proche, et permettre enfin au public de découvrir cette œuvre jusque-là jamais exposée. Cette œuvre est l’un des rares témoignages d’une technique expérimentale méconnue, elle-même dérivée de la lave émaillée qui reste peu connue du grand public malgré sa présence récurrente dans l’architecture et l’urbanisme parisien.

Comparaison avant (AV) et après (AP) restauration du linteau. Photo Inp/S.Laroche.

La poursuite de ce projet de restauration sur les jambages est également à souhaiter pour que l’œuvre retrouve son unité visuelle et structurelle. Les éléments identiques de la Driehaus Collection pourraient d’ailleurs probablement servir de modèles aux restitutions.

Je remercie à nouveau chaleureusement tous les acteurs et actrices qui ont contribué à mon travail, dont bien entendu le Cercle Guimard pour nos échanges durant cette année.

Pour aller plus loin :

- Le mémoire complet est disponible à la lecture sur la Médiathèque numérique de l’Inp :

https://mediatheque-numerique.inp.fr/documentation-oeuvres/memoires-diplome-restaurateurs-patrimoine/etude-conservation-restauration-dun-retrecis-cheminee-en-lave-reconstituee-emaillee-hector-guimard-eugene-gillet-vers-1901-1907-paris

Simon Laroche

Notes

[1] OAO est l’acronyme de Objet Art Orsay.

[2] F. Descouturelle, O. Pons, La Céramique et la lave émaillée d’Hector Guimard, p. 133, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[3] Ibid, p. 141.

[4] F. Descouturelle, O. Pons, op. cit., p. 139, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[5] Cf. G. Vigne, Hector Guimard, p. 238-241, éditions Ch. Moreau & F. Ferré, 2003.

[6] Blondel, Alain, 1960 : Blondel et Plantin à la découverte de Guimard, in Guimard colloque international musée d’Orsay, RMN, 1984.

[7] F. Descouturelle, O. Pons, op. cit., p. 139, éditions du Cercle Guimard, 2022.

Le livre « La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard » enfin disponible en librairie

Le dernier ouvrage des Éditions du Cercle Guimard est à présent disponible dans quelques excellentes librairies de Paris et d’ailleurs dont nous vous donnons la liste ci-dessous.

Librairie le Cabanon : 122 rue de Charenton, 75012 Paris

Librairie du musée d’Orsay : esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75007 Paris

Librairie du Camée : 70 rue Saint André des Arts, 75006 Paris

Librairie Galignani : 224 rue de Rivoli, 75001 Paris

Librairie Mollat : 15 rue Vital-Carles, 33000 Bordeaux

Et toujours disponibles dans les mêmes librairies :

Le livre sur Georges Malo est aussi proposé dans les librairies suivantes :

Librairie Zenobi : 50 avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff

Librairie Eyrolles : 57-61 boulevard Saint Germain, 75006 Paris

Des détails et des extraits de ces ouvrages sont disponibles en page d’accueil du site internet.

Très bonne lecture à toutes et tous !

Evènement : sortie du livre « La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard »

Les auteurs, Frédéric Descouturelle et Olivier Pons ainsi que toute l’équipe du Cercle Guimard ont le plaisir de vous annoncer la sortie du livre « La Céramique et la lave émaillée » dont la souscription lancée en début d’année a été un véritable succès.

L’ouvrage est à présent disponible au prix public de 30 €. Pour éviter les frais de port, vous avez la possibilité d’une remise en main propre dans nos locaux du Castel Béranger (75016 Paris) sur rendez-vous. Il sera également distribué dans plusieurs librairies spécialisées dont nous fournirons la liste prochainement.

Si vous souhaitez vous le procurer ou pour tout renseignement, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : infos@lecercleguimard.fr

À l’occasion de la sortie du livre « La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard », une signature sera organisée au Castel Béranger, samedi 19 mars après-midi de 14 h à 17 h

Il ne vous reste plus que quelques jours (jusqu’au 7 mars) pour participer à la souscription du livre en le commandant au prix exceptionnel de 20 € (au lieu de 30 €, prix définitif). Si vous désirez récupérer votre exemplaire à l’occasion de la signature organisée au Castel Béranger, signalez-le nous en n’envoyant que le montant hors frais de port.

Les auteurs, Frédéric Descouturelle et Olivier Pons, ainsi que l’équipe du Cercle Guimard vous recevront au rez-de-chaussée, dans l’ancienne agence de Guimard, avec entrée fléchée par le hameau Béranger.

Dès ses premières créations architecturales, Guimard a utilisé la céramique et a très rapidement créé de nouveaux modèles dont certains ont été édités. Toujours moderne, il a traduit dans ce matériau l’évolution radicale de son style et a créé des décors et des objets qui figurent parmi les chef-d’œuvres du patrimoine. En employant la lave émaillée dès le Castel Béranger il a magnifié ce matériau rare aux propriétés étonnantes.

Pour la première fois, un ouvrage rassemble et commente toute la production et l’utilisation par Guimard de ces matériaux en les resituant dans leur contexte historique.

L’ouvrage comporte 152 pages, plus de 380 illustrations en grande majorité inédites et une couverture souple rempliée (larg. 26 cm, haut. 32 cm).

Pour commander le livre, il vous suffit de nous renvoyer le bon de souscription en pièce jointe accompagné de votre règlement. Si vous souhaitez régler par virement, merci d’envoyer un message à l’adresse suivante : infos@lecercleguimard.fr.

En attendant, vous trouverez ci-dessous quelques pages du livre à feuilleter :

Le livre « La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard » est disponible

Dès ses premières créations architecturales, Guimard a utilisé la céramique et a très rapidement créé de nouveaux modèles dont certains ont été édités. Toujours moderne, il a traduit dans ce matériau l’évolution radicale de son style et a créé des décors et des objets qui figurent parmi les chef-d’œuvres du patrimoine. En employant la lave émaillée dès le Castel Béranger il a magnifié ce matériau rare aux propriétés étonnantes.

Pour la première fois, un ouvrage rassemble et commente toute la production et l’utilisation par Guimard de ces matériaux en les resituant dans leur contexte historique.

L’ouvrage comporte 152 pages, plus de 380 illustrations en grande majorité inédites et une couverture souple rempliée (larg. 26 cm, haut. 32 cm). Le Cercle Guimard vous propose d’acquérir ce livre au prix de 30€.

Pour commander le livre, contactez nous à l’adresse infos@lecercleguimard.fr

Ci-dessous quelques pages du livre à feuilleter :

Le livre est disponible dans les librairie suivantes :

Librairie le Cabanon : 122 rue de Charenton, 75012 Paris

Librairie du musée d’Orsay : esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75007 Paris

Librairie du Camée : 70 rue Saint André des Arts, 75006 Paris

Librairie Mollat : 15 rue Vital-Carles, 33000 Bordeaux

La lave émaillée Gillet

« façon Guimard »

— Seconde partie —

La rencontre de l’architecte avec ce chef d’entreprise réceptif à son style a sans doute été stimulante pour l’un comme pour l’autre. Si Guimard n’a sans doute pas édité de nombreux modèles chez Gillet, il a pu exercer ses talents de coloriste avec un atelier rompu aux colorations les plus délicates comme les plus percutantes. Quant à Eugène Gillet, il a sans doute été conquis par la nouveauté des décors de Guimard qui lui offrait une alternative à sa production éclectique et la possibilité d’une certaine visibilité au sein des milieux modernistes.

Comme souvent chez les fabricants, les locaux sont décorés avec les productions de la maison, un peu à la façon d’un catalogue commercial. C’est ainsi qu’au 9 rue Fénelon on retrouve dans les parties communes de l’immeuble et dans la cour plusieurs décors de style néo-médiéval ou néo-Renaissance,

François ou Eugène Gillet. Décor d’une paroi du couloir de l’immeuble sur cour du 9 rue Fénelon par des carreaux en lave reconstituée émaillée. Photo auteur.

Un ensemble comprenant un plafond, deux parois et une arcade est dévolu au style mauresque.

François ou Eugène Gillet. Carreaux de lave reconstituée émaillée.

Hall de l’immeuble sur rue du 9 rue Fénelon. Photo auteur.

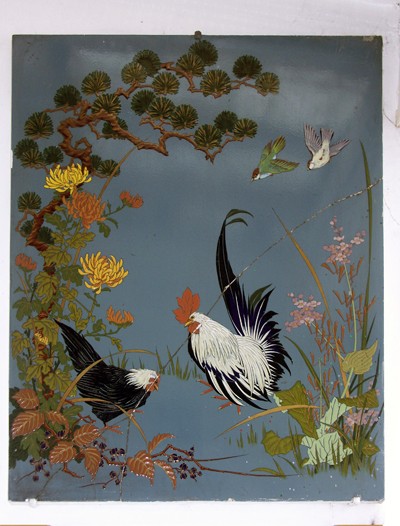

Dans la cour sont scellées plusieurs compositions dont une grande plaque de style japonisant.

Eugène Gillet. Plaque de lave naturelle émaillée.

Cour du 9 rue Fénelon. Photo auteur.

Deux autres panneaux attestent qu’Eugène Gillet s’est aussi essayé au style Art nouveau naturaliste.

Eugène Gillet. Plaque de lave naturelle émaillée (détail). Cour du 9 rue Fénelon. Photo auteur.

Une plaque émaillée au motif de noisettes relève de la même veine stylistique.

Eugène Gillet. Plaque de lave émaillée au motif de noisettes. Coll. part. Photo auteur.

Mais c’est sa collaboration intense avec Hector Guimard qui a engendré toute une production dans le « genre Guimard ». Une photographie ancienne, conservée par la famille Gillet, montre Benjamin Geslin (beau-frère d’Eugène Gillet) posant avec son épouse et ses enfants dans l’atelier d’Eugène Gillet. Sur le mur du fond, du coté gauche, des plans et des dessins sont disposés ; alors que du coté droit ce sont des plaques de lave réalisées. En plus de deux grandes plaques où un décor de style éclectique entoure des scènes reprises des maîtres hollandais, on retrouve à gauche et à droite des modèles d’un style influencé par celui de Guimard. Le cliché n’est pas daté, mais l’âge approximatif des enfants permet de penser qu’il a été pris vers 1901.

Dans l’atelier d’Eugène Gillet, le pharmacien Benjamin Geslin, son épouse Julie, sœur cadette d’Eugène Gillet et leurs deux fils, Henri (né en 1899) et Marcel (né en 1894).

Tirage photographique sur papier. Coll. part.

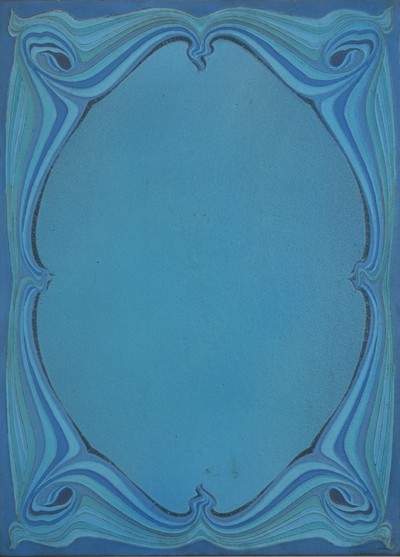

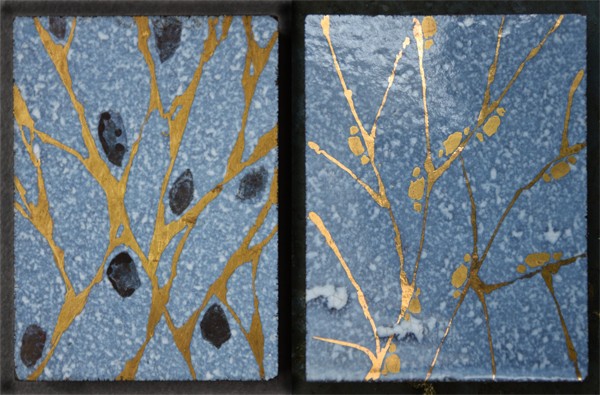

Tout à droite de la photographie, on voit partiellement une grande plaque que nous avions pu acquérir auprès d’un brocanteur il y a quelques années et qui a été émaillée dans une gamme de tons bleus et gris. Il s’agit vraisemblablement d’un modèle destiné à un lambris de vestibule comme Gillet en produit quelques exemplaires. Elle ne porte pas de marque au verso et n’est pas datée. Une plaque de grande dimension comme celle-ci (140 cm) est nécessairement sciée dans la lave naturelle puis sculptée et non estampée en lave reconstituée.

Eugène Gillet. Plaque de vestibule en lave naturelle émaillée, avec partie centrale en taille sabrée, vers 1901.

Haut. 144 cm, larg. 65 cm, ép. 3 cm. Coll. part. Photo auteur.

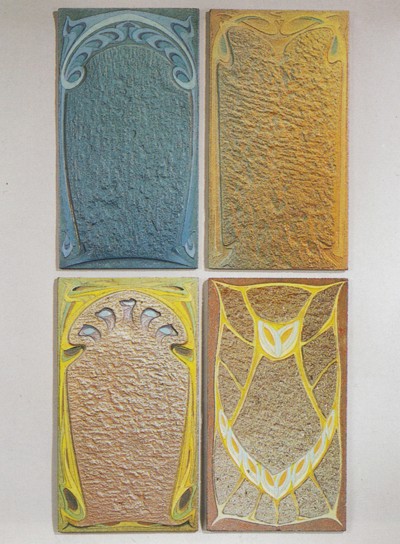

Le même motif a été adapté à une plaque de plus petite dimension que nous retrouvons au sein d’un lot de quatre mesurant 65 cm de haut (soit la largeur de la grande plaque) dont l’une est émaillée recto-verso, une difficulté technique qui restera longtemps une spécificité de la maison Gillet.

Eugène Gillet. Plaques en lave naturelle émaillée, avec parties en taille sabrée, vers 1901, l’une émaillée recto-verso. Haut. 65,4 cm, larg. 36,2 cm. Ancienne collection Lloyd et Barbara Macklowe, vente Sotheby’s New York 2/12/1995. Photo Sotheby’s.

On peut aussi trouver sur le site internet d’une galerie New-Yorkaise une plaque de hauteur semblable dont plusieurs surfaces sont traitées en « taille sabrée » et qui est émaillée recto-verso (avec un décor floral partiel au revers). La galerie américaine qui la vend (au prix modique de 60 000 $) depuis très longtemps l’attribue bien sûr à Guimard et la donne comme faisant partie du décor de la maison Coilliot, ce qui n’est évidemment pas le cas.

Eugène Gillet. Plaque en lave naturelle émaillée avec parties en taille sabrée, haut. 64,3 cm, larg. 35,5 cm. Au revers, un décor partiel de pavots. Coll part. Photo tirée du site internet historicaldesign.com.

Sur la photographie de la famille Geslin prise dans l’atelier d’Eugène Gillet, on distingue encore une petite plaque, ainsi qu’un élément de frise. Nous n’avons pas pu les retrouver, mais nous connaissons deux productions assez proches de la plaque.

Tout d’abord une plaque en lave reconstituée qui a été montée en table basse avec une armature en fer.

Eugène Gillet. Plaque de lave reconstituée émaillée montée en table basse. Coll. part.

Et une plaque émaillée recto-verso. On décèle sur ces dernières œuvres une certaine unité stylistique faite de lignes ondoyantes superposées avec une symétrie de la composition, le tout étant suffisamment différent des productions de Guimard pour ne pas entretenir de confusion.

Eugène Gillet. Plaque en lave naturelle émaillée, émaux mats, recto, vers 1901. Haut. 66,5 cm, larg. 46,5 cm. Coll. part (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

En revanche, le verso de cette même plaque a un décor tout autre qui fait penser au travail du graphiste viennois Adolf Böhm, mais aussi à la façon dont des vitraillistes comme Jacques Gruber traitent les ciels nuageux.

Eugène Gillet. Plaque en lave naturelle émaillée, émaux brillants, verso, vers 1901. Haut. 66,5 cm, larg. 46,5 cm. Coll. part. (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

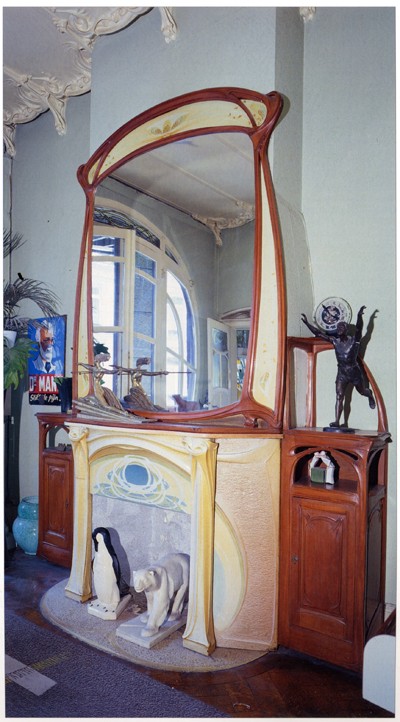

Du coté gauche de la photographie de la famille Geslin figure aussi un dessin pour une cheminée que nous avons vue il y a quelques années chez un antiquaire des Puces de Saint-Ouen[1] et qui a été émaillée dans une gamme de tons beiges et roses. Elle est constituée de trois gros blocs de lave reconstituée (signe qu’une série a été éditée) et d’une tablette. Si le dessin qui décore son rétrécissement est très proche du travail de Guimard, les lignes enveloppantes et fluides du reste du manteau en sont un peu plus éloignées. Les replis des coins supérieurs sont même assez proches du style de Victor Horta.

Eugène Gillet. Manteau de cheminée en lave reconstituée émaillée, vers 1901. Photographiée en 2005 dans la galerie Choses et autres choses aux Puces de Saint-Ouen. Coll. part. Photo auteur.

Eugène Gillet. Manteau de cheminée en lave reconstituée émaillée, vers 1901. Photographiée en 2005 dans la galerie Choses et autres choses aux Puces de Saint-Ouen. Coll. part. Photo auteur.

La vue de l’intérieur du manteau montre que celui-ci est conçu avec une structure alvéolaire équivalente à celle des cheminées en grès éditées à l’époque par différents fabricants.

Eugène Gillet. Manteau de cheminée en lave naturelle émaillée, vers 1901. Photographiée en 2005 dans la galerie Choses et autres choses aux Puces de Saint-Ouen. Coll. part. Photo auteur.

Un modèle identique mais malheureusement incomplet a appartenu à la collection Plantin. Il a été émaillé dans une gamme de gris-bleu. Il comportait la traverse supérieure du trumeau du miroir placé au-dessus de la cheminée.

Eugène Gillet. Manteau de cheminée en lave naturelle émaillée, vers 1901. Haut. 115 cm, larg. 136 cm, prof. 44,5 cm. Catalogue de la vente Plantin, Art Auction France, 23/11/2015. Photo Art Auction France.

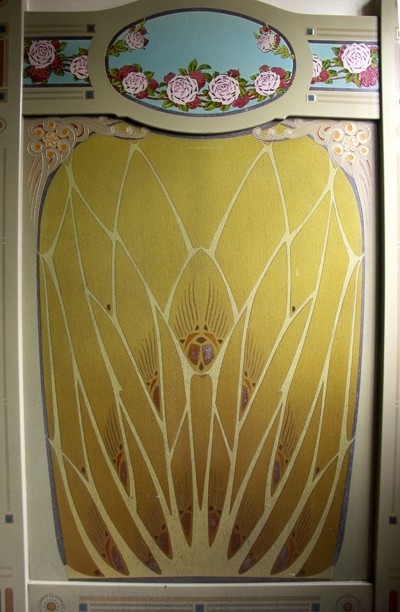

Toujours au 9 rue Fénelon, quatre plaques de vestibule scellées à un mur dans la cour évoquent nettement, sans les copier, les plaques émaillées recto-verso des édicules et des pavillons du métro de Paris. On est ici si proche du travail de Guimard que le doute sur l’attribution à Gillet est permis.

Eugène Gillet. Plaque de lambris en lave naturelle scellé dans sur un mur de la cour du 9 rue Fénelon à Paris. Vers 1900. Photo auteur.

Cette plaque présente une particularité qui n’est que partiellement utilisée pour celles du métro et qui est décrite dans le brevet déposé par Eugène Gillet en 1897. En utilisant les aspérités résultant de la « taille sabrée » on peut faire varier sa couleur selon l’endroit d’où on la regarde. Il suffit de vaporiser une couleur d’émail en oblique dans un sens puis une autre couleur en oblique dans l’autre sens pour obtenir des dépôts différents sur les versants gauche et droit des reliefs.

La plaque vue du coté gauche est majoritairement bleue-verte.

Photo auteur.

La même plaque vue du coté droit est majoritairement beige.

Photo auteur.

Le nombre d’exemplaires de ces productions de Gillet dans le genre Guimard semble relativement réduit et il est donc probable que leur succès auprès du public et des architectes est resté assez confidentiel. Faute de signature, le nom de leur auteur s’était entre-temps perdu.

Nous ignorons si Guimard a apprécié ou non que Gillet se lance dans la production de certains modèles qui ressemblaient beaucoup à son propre travail. Aucune correspondance n’est connue à ce sujet. Est-ce pour cette raison que Guimard se détournera progressivement de la lave émaillée ? Ou est-ce parce que Gillet ne pouvait lui offrir de réelles possibilités d’édition industrielle et de diffusion de ses créations ?

Gillet poursuivra néanmoins ses créations modernes pendant quelques années puisqu’il existe — toujours au 9 rue Fénelon — une plaque de lambris de vestibule d’un style de transition entre Art nouveau et Art déco qui ne doit plus grand chose à Guimard.

Eugène Gillet. Plaque de lambris en lave naturelle émaillée dans le vestibule de l’immeuble sur rue du 9 rue Fénelon à Paris. Photo auteur.

Deux autres petites plaques très séduisantes ont un décor assez déroutant et difficilement datable. Elles prouvent que les recherches d’Eugène Gillet se sont étendues dans différentes directions.

Eugène Gillet. Plaques en lave naturelle émaillée. Haut. 10,3 cm, larg. 8 cm. Coll. part (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

Peu avant la Première guerre mondiale, Eugène Gillet réduit sa production en vendant l’activité industrielle à Seurat en 1913. Celui-ci poursuit l’exploitation de la lave émaillée dans son usine à Saint-Martin, près de Riom. L’entreprise Seurat travaillera notamment pour la Samaritaine, lui fournissant sa table d’orientation en 1929. Elle fermera dans les années soixante-dix. Après cette cession, l’activité décorative et artistique de la maison Gillet se poursuit encore pendant une décennie à l’usine de La Briche, jusqu’à la fermeture définitive en 1923.

Eugène Gillet se consacre alors à des travaux de bibliophilie en amateur.

Eugène Gillet en 1927. Tirage photographique sur papier. Coll. part.

Frédéric Descouturelle

[1] Nous remercions M. et Mme Serre de la galerie Choses et autres choses pour nous avoir aimablement permis de photographier cette cheminée.

La lave émaillée Gillet

« façon Guimard »

— Première partie —

Un matériau et une technique de nos jours encore peu employés — la lave émaillée — ont beaucoup intéressé Guimard dans la première partie de sa carrière moderne. Il s’est pour cela adressé à l’entreprise Gillet qui est historiquement liée à sa découverte et à son exploitation. Au-delà de l’exécution des modèles commandés par Guimard, Eugène Gillet a eu sa propre production de lave émaillée moderne, dans un style proche de celui de Guimard.

Nous réservons à une publication plus importante la relation de l’invention française de la lave émaillée, de l’historique de ses réalisations les plus marquantes, ainsi que le catalogue de ses utilisations par Guimard. Dans ces deux articles, nous nous contenterons de montrer le passage du style de Guimard chez son fournisseur, Eugène Gillet.

Brève histoire de la lave émaillée

L’initiative de l’utilisation de la lave naturelle des volcans d’Auvergne revient à Gaspard Chabrol, originaire de Volvic et préfet de la Seine de 1812 à 1830 (de Napoléon 1er à Charles X). Il en pave tout d’abord certaines rues puis songe à l’utiliser pour les plaques et les numéros de rue. Parmi les chimistes qui découvrent le moyen d’émailler la lave, Ferdinand Mortelèque (1773- 1842) se distingue et parvient en quelques années (de 1826 à 1830) à peindre sur lave de véritables tableaux aux couleurs nuancées dont la principale qualité est une remarquable résistance aux intempéries, au gel et aux acides.

Portrait de Ferdinand Mortelèque par François Gillet. Médaillon en lave émaillée mate sur la façade du 9 rue Fénelon à Paris. Photo auteur.

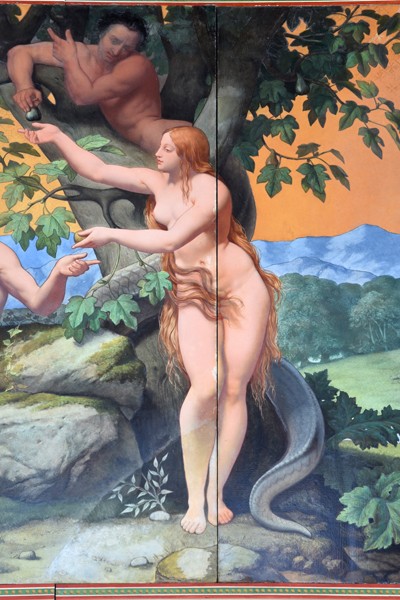

Parallèlement à son utilisation « administrative » ou utilitaire, la lave émaillée va aussi s’inscrire dans la recherche d’une durabilité des œuvres d’art et en particulier de celles décorant les églises. Quelques premières commandes sont ainsi passées par Chabrol avant la chute de Charles X en 1830. L’intérêt de l’État se maintient cependant grâce à l’architecte Jacques Ignace Hittorff (1792-1867) qui voit dans la lave émaillée le moyen de concrétiser ses ambitions d’architecture polychrome moderne dans la ligne de sa théorie de la polychromie des monuments grecs antiques. Il travaille alors sur le chantier de l’église Saint-Vincent-de-Paul (1831-1844) pour laquelle il prévoit dès 1833 un important programme décoratif dont le décor du porche par d’immenses tableaux en lave émaillée.

Pendant cette période, une première entreprise ayant pour but l’exploitation du procédé de lave émaillée est fondée en 1831 par Pierre Hachette, le gendre de Mortelèque. Elle est remplacée en 1833 par une nouvelle société dont Hittorff lui-même assure la direction jusqu’en 1841. Le décor du porche de Saint-Vincent-de-Paul, peint sur lave par Pierre-Jules Jollivet (1794-1871) assisté par Hachette n’est achevé qu’en 1860… et déposé l’année suivante à la demande insistante du clergé pour « immodestie ».

Le Péché originel (détail). Porche de Saint-Vincent-de-Paul, peint sur lave en trois plaques par Jules Jollivet assisté de François Gillet, 1859. Photo auteur.

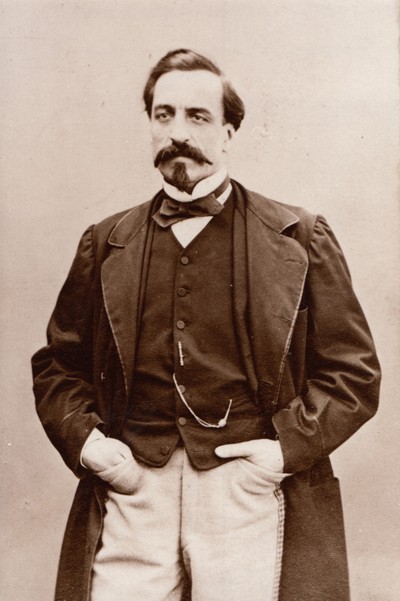

Entre temps, après le décès de Hachette en 1847, son élève et associé François Gillet (1822-1889) a repris l’entreprise et ouvert un nouvel atelier au 9 rue Fénelon, tout près de l’église Saint-Vincent-de-Paul.

François Gillet vers 1860. Tirage photographique sur papier. Coll. part.

Malgré l’échec du porche de Saint-Vincent-de-Paul, les commandes de grands décors religieux se poursuivent et vaudront à François Gillet une médaille d’or à l’Exposition universelle de 1878. En dehors de quelques copies de tableaux anciens, il poursuit également une activité plus rentable et moins aléatoire de production décorative : intérieurs de cheminée, plateaux de tables, carreaux et frises pour les décors de vestibules, de façades, de salles de bain ou de jardins d’hiver, ainsi que tous éléments architecturaux, jardinières, fontaines, etc.

Carreau en lave naturelle émaillée, au chiffre du commanditaire. Dim : haut. 7 cm, larg. 23,5 cm. Coll. part (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

Mais il a aussi une activité plus industrielle avec les plaques et les numéros de rue de nombreuses villes, règlements de police scellés en extérieur, échelles d’étiage pour les canaux et les ports, tables émaillées pour les laboratoires, cuves à acides, sanitaires, etc.

En 1882, François Gillet innove en créant la lave reconstituée pour laquelle il dépose un brevet. Le procédé consiste à broyer de la lave naturelle (dans la proportion de deux parties) et d’y ajouter des fondants (une partie) et de l’argile (une partie) pour obtenir une pâte plastique qui peut être moulée par estampage avant cuisson et émaillage. Si la lave naturelle reste indispensable pour les surfaces planes importantes, l’estampage de la lave reconstituée permet d’obtenir à bon compte des carreaux et des cabochons en relief qui entrent en concurrence avec ceux produits en faïence émaillée (Loebnitz, Boulenger, Sarreguemines et bien d’autres) et surtout ceux produit en grès émaillé qui seront progressivement industrialisés après 1889 par Muller puis Bigot.

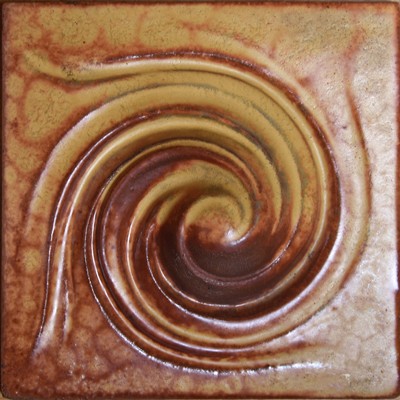

Carreau de lave reconstituée émaillée, recto. Présence dans les creux d’un relief imitant la trame d’un tissus. Haut. 20 cm, larg. 19 cm. Coll. part. (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

Son brevet d’invention comprend aussi la présence au recto des pièces d’un « peigne » imprimé en creux et en contre-dépouille qui facilite le scellement des pièces.

Carreau de lave reconstituée verso. Présence d’un « peigne » en creux et en contre-dépouille. Tampon rond « Breveté/F. Gillet/Paris/matière volcanique/Rue Fenelon 9 ». Haut. 20 cm, larg. 19 cm. Coll. part. (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

En 1885 l’entreprise Gillet achète l’usine de La Briche, située dans une zone industrielle de Saint-Denis où les fours déménagent. Ne restent rue Fénelon que le siège social et quelques ateliers.

En 1889, François Gillet décède pendant l’Exposition Universelle où il recevra trois médailles d’or. C’est son fils Eugène Gillet (1859-1938) qui est appelé à reprendre l’entreprise.

Portrait d’Eugène Gillet vers 1878. Tirage photographique sur papier. Coll. part.

Contrairement à son père, Eugène Gillet a reçu une formation artistique académique en étant élève de l’École des Beaux-Arts de Paris. Il participe au Salon en 1878 et devient sociétaire du Salon des Artistes Français en 1884. Il poursuit la même activité que son père en perfectionnant les procédés de la maison. Il dépose en particulier un brevet en 1897 améliorant le rendu de l’émaillage. Sa formation artistique l’a mis en relation avec plusieurs personnalités. L’une d’entre elle revêt une certaine importance : au vu de l’existence de son portrait en médaillon exécuté par Jean-Désiré Ringel d’Illzach et daté de 1891, il est certain que tous deux se connaissent au moins quatre ans avant le décor du Castel Béranger où ils interviendront l’un et l’autre.

Médaillon du profil d’Eugène Gillet par Ringel d’Illzach, plâtre,

daté 1891. Coll. part.

Guimard et la lave émaillée Gillet

Dans l’état actuel de nos connaissances, la lave émaillée semble absente des premières œuvres de Guimard pour n’apparaître qu’avec l’aménagement intérieur du Castel Béranger, vers 1897-1898. Les décors extérieurs de cet immeuble de rapport ainsi que ceux du vestibule et certaines cheminées des appartements font en effet appel au grès émaillé et ont été demandés à l’entreprise d’Alexandre Bigot. Il est donc probable qu’avant 1895, Guimard n’est pas en rapport avec Eugène Gillet, même s’il a pu le côtoyer au sein de l’ENBA. Dans la mesure où Ringel D’illzach avait son atelier rue Chardon Lagache, dans le XVIe arrondissement parisien et à proximité de la zone d’action de Guimard, il est possible que ce soit à lui que Guimard ait eu recours en premier en lui confiant l’établissement de certains modèles du Castel Béranger. Et c’est peut-être Ringel d’Illzach qui a ensuite fait connaître Eugène Gillet à Guimard.

Une autre possibilité de rencontre entre Gillet et Guimard est la présence de ce dernier à l’Exposition des Arts du feu qui se tient de mai à septembre 1897 au Palais des Beaux-Arts au Champ de Mars.

Dans l’Album du Castel Béranger[1], la lave émaillée n’apparait que pour une « cheminé de salon » à la fin du portfolio, juste avant les planches consacrées à des exemples de réalisations qui ne sont pas destinées au Castel Béranger.

Planche 62 de l’Album du Castel Béranger (détail). 1898. Coll. part.

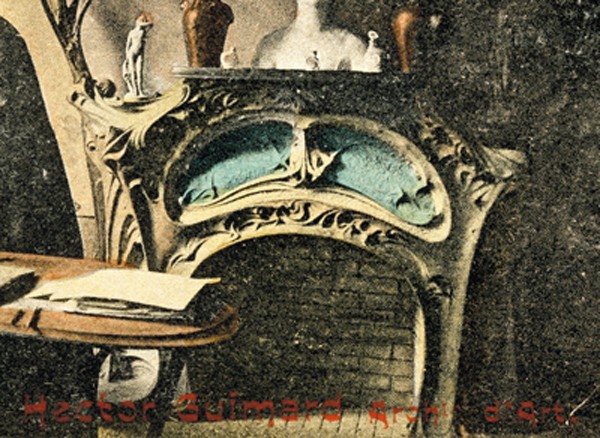

Sur cette cheminée en fonte bronzée, la lave émaillée est présente sous la forme de trois plaques sculptées en haut-relief puis émaillées avant d’être insérées derrière des ouvertures ménagées dans le linteau et les deux niches latérales. Photographiée en dehors de tout contexte architectural, cette cheminée sera employée par Guimard, non pas dans un salon, mais dans son agence d’architecture aménagée aux alentours de 1898-1900.

Cheminée de l’agence d’architecture de Guimard au Castel Béranger. Carte postale ancienne, série Le Style Guimard, éditée en 1903. Cliché pris aux alentours de 1900 (détail). Coll. part.

Son équivalent (ou peut-être la même) sera mis en place au Castel Henriette (1899-1903).

Cheminée du Castel Henriette, état actuel, détail du panneau central en lave émaillée. La fonte présente des traces de dorure. Coll. part. Photo auteur.

Pourquoi Guimard opte-t-il pour la lave sculptée et émaillée pour cette cheminée, alors qu’il aurait pu obtenir un résultat assez proche avec le grès émaillé ? Plusieurs raisons peuvent être évoquées. Tout d’abord, grâce à la sculpture, les blocs de lave s’ajusteront parfaitement aux ouvertures dans la fonte, sans les aléas entrainés par la déformation du grès à la cuisson. Ensuite, le fait qu’une édition en série ne soit pas recherchée entre sans doute en ligne de compte. Pour un ou deux exemplaires la sculpture n’entraînera pas de trop importants surcoûts. De plus, elle permettra des effets de relief comme le fond granuleux et une précision des lignes plus difficiles à réaliser par l’estampage du grès. Enfin, les procédés développés par François Gillet dans son nouveau brevet du 26 mai 1897 intéressent sans doute Guimard. Plutôt qu’une véritable invention, Gillet y expose une manière de procéder par vaporisation d’émaux de tonalités voisines dans des directions différentes qui permet de renforcer les reliefs et les creux, sans empâtements et sans coulures comme cela se produit sur le grès émaillé. L’émaillage de panneaux de cette cheminée paraît effectivement très fin et renforce l’effet de la lumière sur les reliefs.

Dès lors l’intérêt de Guimard pour ce matériau va devenir très vif et il l’emploie presque immédiatement sur la façade de l’hôtel Roy en 1898, avant de s’occuper de deux importants chantiers où la lave émaillée va intervenir de façon massive.

La première commande est le décor extérieur et intérieur et la maison du négociant en céramique Louis Coilliot à Lille. Un premier projet de façade en brique émaillée est modifié vers août 1897 pour revêtir le rez-de-chaussée de lave émaillée. C’est à ce moment qu’intervient Eugène Gillet et il est probable que c’est par son intermédiaire que Guimard se voit appelé à concevoir un remodelage complet de la façade entière en lave émaillée avant mai 1898. Les tableaux des plaques de lave naturelle utilisées en parement de cette façade présentent un relief obtenu par taille « sabrée » ou « rustiquée » avec un émaillage vert accentuant le relief selon le procédé décrit dans le brevet de 1897.

Hector Guimard et Eugène Gillet. Façade de la maison Coilliot, détail du couronnement, lave naturelle émaillée, 14 rue de Fleurus à Lille. 1898-1900.

En plus de la façade, sur une répartition des espaces intérieurs qui lui échappe sans doute, Guimard obtient de Louis Coilliot la décoration intérieure fixe, notamment celles du vestibule au rez-de-chaussée, de l’escalier et de l’appartement du premier étage.

Hector Guimard et Eugène Gillet. Vestibule de la maison Coilliot, détail d’un panneau en lave naturelle émaillée avec rustiquage, 14 rue de Fleurus à Lille. 1898-1900.

La seconde commande d’importance faisant intervenir la lave émaillée est celle du métro de Paris (1900-1903). Son utilisation y sera étroitement liée à la façon donc Guimard s’en est servie dans le vestibule et sur l’enseigne de la maison Coilliot.

Hector Guimard et Eugène Gillet. Panneau d’édicule en lave naturelle émaillée, face externe. Photo auteur.

Hector Guimard et Eugène Gillet. Panneau d’édicule en lave naturelle émaillée, face interne. Photo André Mignard.

Enseigne de l’édicule de la station Porte Dauphine, signée « Hector Guimard Archte ».

Photo André Mignard.

La seule signature de Gillet connue pour le métro de Paris est présente en bas et à gauche de l’enseigne placée au dessus de l’escalier de descente du pavillon voyageur de la Place de l’Étoile avec la mention « M Gillet Lave Emaillée ».

Enseigne du pavillon voyageurs de la place de l’Étoile. Détail de la photographie de Charles Maindron prise le 29 avril 1902. Négatif au gélatino-bromure d’argent sur verre 18 x 24 cm. Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.

Au total, la CMP aura commandé à Gillet 236 panneaux pour les pavillons et les édicules dont 5 sont de dimensions et décors spéciaux placés au milieu des grandes portes des pavillons. Elle commande aussi 112 enseignes « METROPOLITAIN » pour les différents types d’entrées et 5 plaques d’inscription « Entrée » et « Sortie » aux édicules des stations Saint-Jacques et Place Mazas.

Guimard utilise aussi la lave émaillée pour certaines de ses œuvres architecturales notamment pour les plaques d’enseignes de ses villas.

Plaque de la porte d’entrée du Chalet Blanc à Sceaux, vers 1909 (initialement placée sur le Chalet Blanc à Cabourg en 1903). Photo auteur.

Pour la décoration intérieure, ce sont surtout sur les cheminées que Guimard utilise la lave, pour de simples rétrécissements de foyer avec des plaques planes en lave naturelle ou pour des manteaux aux volumes plus complexes créés au moyen de lave reconstituée.

Hector Guimard et Eugène Gillet. Cheminée du salon de la maison Coilliot, lave reconstituée émaillée. 14 rue de Fleurus à Lille. Vers 1901. Photo Felipe Ferré.

Jusqu’au salon des Artistes Décorateurs de 1907, il expose régulièrement des modèles de cheminées avec ce matériau. Après cette date, il semble cesser d’en présenter, sans doute pour mieux mettre en valeur ses créations en fonte.

Alors qu’il s’est très vite préoccupé du problème de l’édition en série, Guimard a bien sûr utilisé tous les matériaux traditionnels qui étaient à sa portée tels que le plâtre, le ciment, la céramique ou le bronze. Mais il en a aussi volontiers expérimenté de nouveaux tels que la pierre de verre Garchey, le fribrocortchoïna ou le lincrusta Walton, pourvu qu’ils présentent un caractère relativement économique et surtout qu’ils puissent recevoir l’empreinte du Style Guimard. Il était donc bien certain que notre architecte n’avait pas pu négliger le produit phare de l’entreprise d’Eugène Gillet : la lave reconstituée. La possibilité qu’elle offrait de produire en série — donc à bon compte — des décors d’architecture a dû être mise en balance avec l’édition de tels modèles par l’un ou l’autre des diffuseurs du grès émaillés. Les modèles de céramique architecturale de Guimard édités par l’entreprise Muller et Cie à Ivry l’ont été en faïence émaillée ou en terre cuite rouge et leur collaboration s’est arrêtée avant la construction du Castel Béranger. S’il a ensuite passé commande de nombreux de modèles en grès émaillé à Bigot, Guimard ne semble pas avoir les avoir fait éditer chez lui. Quant à l’entreprise Gentil & Bourdet, plus tard apparue sur le marché, ses catalogues ne contiennent aucun modèle de Guimard. Eugène Gillet ne semblant pas pour sa part avoir eu de catalogue imprimé, les deux modèles de cabochons qui sont scellés sur deux immeubles de Guimard, (l’immeuble Jassedé et son hôtel personnel) ne pouvaient révéler avec quel matériau ils avaient été moulés ni par quelle entreprise.

Cabochon sur l’immeuble Jassedé, 142 avenue de Versailles, 1903-1905. Dim. non connues. Photo Nicolas Horiot.

Cabochon sur la corniche de l’hôtel Guimard, 122 avenue Mozart, 1909-1911. Photo Nicolas Horiot.

Par chance, nous avons pu entrer en possession d’un tirage du modèle de cabochon présent sur l’hôtel Guimard, cette fois revêtu d’un émaillage bleu. Il provient des descendants d’Eugène Gillet et n’a jamais été scellé. À sa face postérieure, son aspect et la présence du « peigne » en creux prouvent qu’il s’agit de lave reconstituée. Il ne comporte pas de mention de fabricant, mais même si (comme beaucoup de créations de Guimard) ce modèle a eu très peu de succès, il a bien été édité par Gillet.

Hector Guimard, cabochon en lave reconstituée émaillée, modèle édité par Eugène Gillet. Dim : haut. 12 cm, larg. 12 cm. Coll. part (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

Son motif tourbillonnant est une variante de plusieurs autres motifs du même genre comme celui du papier peint des chambres du Castel Béranger en 1895-1896,

Hector Guimard, papier peint des chambres du Castel Béranger (détail), Le Mardelé, Bibliothèque Forney. Photo auteur.

celui des cartouches en fonte des entourages secondaires du métro vers 1902.

Cartouche en fonte d’entourage secondaire du métro (détail).

Photo auteur.

On est plus près encore du cabochon en lave émaillée avec le modèle de carreau édité en « Pierre de verre Garchey »[2] quoique celui-ci ait un faible relief,

Carreau en Pierre de verre Garchey, modèle de Guimard. Dim : haut. 9,7 cm, larg. 9,7 cm. Provenant de la salle de bain du Castel Henriette. Coll. part. Photo auteur.

Ces carreaux en Pierre de verre Garchey ont été utilisés vers 1900 par Guimard pour la salle de bain du Castel Henriette, situé rue des Binelles à Sèvres. Et c’est précisément sur le premier modèle du vase des Binelles, présenté sur le stand de Guimard à l’Exposition Universelle de Paris en 1900, que l’on retrouve ce motif, cette fois avec un fort relief.

Premier modèle du vase des Binelles (détail). Stand Guimard à l’Exposition Universelle de Paris, 1900.

On peut donc penser que le carreau Guimard en lave émaillé a été conçu à la même époque. Il n’est pas pour autant étonnant de le trouver sur l’hôtel Guimard près d’une décennie plus tard dans la mesure où Guimard a intégré à son décor intérieur et extérieur des éléments anciens comme autant de jalons de sa carrière de novateur.

Eugène Gillet va également créer un modèle de cabochon au motif tourbillonnant assez proche de celui de Guimard, avec moins de relief et un aspect plus symétrique.

Eugène Gillet. Cabochon de lave reconstituée émaillée. Haut. 12 cm, larg. 12 cm. Coll. part (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

Le résultat est très réussi et, à notre avis, plus intéressant que le modèle en grès émaillé de la maison Bigot qu’on retrouve sans difficulté sur de nombreuses façades.

Cabochon Bigot, façade du 25 passage d’Enfer à Paris, architecte André Arfvidson, 1911. Photo auteur.

Ce dernier est très proche d’un autre modèle édité par le céramiste Charles Gréber à Beauvais.

Cabochon Gréber, présent sur la façade de la maison Gréber,

63 rue de Calais à Beauvais. Photo auteur.

Frédéric Descouturelle

[1] Ce portfolio est annoncé au printemps 1898 et finalement publié en novembre 1898. Guimard y inclut l’entreprise Gillet dans la liste extensive qu’il donne des différents entrepreneurs qui ont collaboré avec lui.

[2] Carreaux de verre de récupération chauffé et compressé.

Acquisition d’un vase de Cerny d’Hector Guimard inédit

Alors que la date limite de réception des offres pour la conclusion d’un bail emphytéotique sur l’hôtel Mezzara approche rapidement, notre mobilisation se poursuit notamment au niveau de l’enrichissement de nos collections. Après l’achat d’une section de candélabre et sa verrine du métropolitain par Le Cercle Guimard[1], c’est au tour de notre partenaire Fabien Choné d’acquérir, aux enchères cette fois-ci[2], une nouvelle œuvre de Guimard : un tirage d’époque du vase de Cerny.

Rappelons que Cerny est une des trois formes dessinées par Guimard pour la Manufacture de Sèvres autour de 1900[3]. Sa production s’est étalée sur une dizaine d’années et nos recherches au sein des archives de l’institution nous ont permis d’estimer à une quinzaine d’exemplaires au plus le nombre de vases fabriqués à l’époque par Sèvres[4].

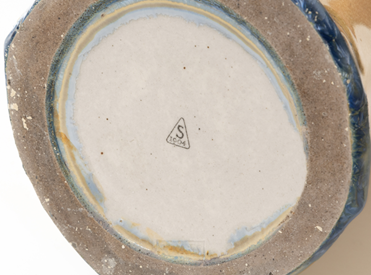

L’apparition d’un tirage original du vase de Cerny constitue donc un petit événement en soi qui nous permet par ailleurs d’identifier et de documenter le dixième exemplaire parvenu jusqu’à nous. En grès émaillé, il se caractérise par une couverte jaune moutarde rehaussée de discrètes cristallisations bleues nichées dans les creux de l’encolure et soulignant sa base, une gamme chromatique qui le rapproche des exemplaires conservés par les musées de Sèvres et Limoges.

Vase de Cerny vendu aux enchères le 23 mars 2025. Photo étude Metayer-Mermoz.

On y retrouve à sa base le traditionnel monogramme en creux HG — qui orne toutes les productions sévriennes de Guimard — ainsi qu’au culot les marques propres à la Manufacture : le cachet triangulaire S 1904 qui permet de le dater et le tampon rectangulaire SÈVRES.

Monogramme HG en creux à la base du vase. Photo étude Metayer-Mermoz.

Culot du vase présentant les deux marques de la Manufacture de Sèvres. Photo étude Metayer-Mermoz.

Un accident ancien a nécessité une restauration réalisée l’année dernière — et sur laquelle nous reviendrons bientôt — qui a consisté à reconstituer partiellement une des quatre anses composant l’encolure.

L’originalité de ce vase réside dans son histoire et sa provenance qui, fait assez rare pour ce type d’objet, sont connues grâce aux témoignages familiaux.

Par descendance directe, ce vase provient de l’ancienne collection de M. Numa Andoire (Coursegoules 1908 – Antibes 1994), joueur de football et entraineur professionnel, célèbre notamment pour avoir gagné le Championnat de France en 1951 et 1952 alors qu’il entrainait l’équipe niçoise, l’OGC Nice, ainsi que la Coupe de France en 1952.

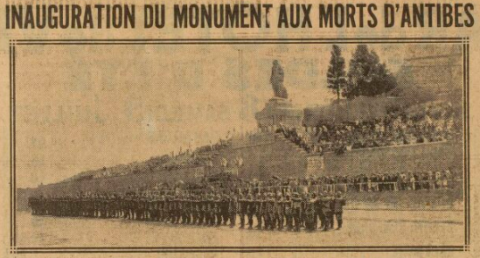

L’équipe de Nice en 1931. Numa est debout à droite adossé au mur. Photo droits réservés.

Le récit familial précise que le vase aurait été offert par le président de la République Gaston Doumergue (1863-1937) à Numa Andoire en 1927 à l’occasion du tournoi de football organisé pour l’inauguration du monument aux morts antibois de la Première guerre mondiale. Le monument dont la pièce maitresse est la statue du poilu sculptée par Bouchard[5] a été construit au pied du Fort carré et domine encore aujourd’hui le terrain de football éponyme.

Les presses régionale et locale ont relayé l’évènement qui a eu lieu le dimanche 03 juillet 1927 à grand renfort, comme il se devait, de discours patriotiques, de défilés de troupes et de remises de médailles au son de la Marseillaise.

L’Excelsior du 05 juillet 1927. Site internet BNF/Gallica

On y retrouvait un ancien sous-secrétaire d’État à la guerre chargé de présider la cérémonie, un sénateur, un député, un général représentant le ministre de la Guerre mais point de président de la République… qui s’était certainement fait représenter comme cela arrive souvent pour ce genre d’évènement.

La présence d’un vase de Cerny d’une telle valeur en tant que cadeau offert par l’État à l’occasion d’une compétition relativement anodine peut paraître étonnante. Mais elle est à replacer dans l’histoire longue (et parfois insolite) des largesses octroyées par les autorités à l’occasion d’évènements culturels, scientifiques ou sportifs. Il faut se souvenir du fait que l’État, seul actionnaire de la Manufacture de Sèvres, s’en servait pour fournir tout d’abord des cadeaux diplomatiques de grande valeur, mais aussi un important volume d’objets d’art remis au nom des autorités lors de manifestations culturelles et sportives. Les expositions universelles, internationales et régionales étaient ainsi l’occasion de remettre de nombreux vases, statuettes et autres plats décoratifs — le plus souvent avec le fameux fond bleu de Sèvres — dont la taille et le décor étaient plus ou moins corrélés à l’importance des prix remis aux lauréats, des récompenses diversement appréciées par la communauté artistique…[6].

En ce qui concerne notre vase de Cerny, remis plus de 15 ans après la fabrication du dernier exemplaire à Sèvres, il s’agit probablement d’une des nombreuses occasions pour lesquelles l’État a pioché dans les réserves des manufactures officielles pour récompenser les premiers prix quand ce n‘étaient pas les institutions ou les ministères eux-mêmes qui se séparaient de certaines acquisitions[7]. En 1927, à un moment où l’Art nouveau était déjà bien dévalorisé, les autorités n’ont sans doute pas eu l’impression d’offrir un objet qui, un siècle plus tard, allait acquérir une valeur artistique et financière aussi importante.

Pourquoi notre vase est-il devenu la propriété de Numa Andoire plutôt qu’un autre joueur ? Le récit familial n’étant pas suffisamment précis sur ce point, nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses. S’agissait-il de récompenser la courte mais prometteuse carrière du jeune joueur prodige de l’Olympique d’Antibes ou bien plutôt de lui offrir un cadeau de départ, lui qui achevait sa 7ème et dernière saison au sein de l’équipe Antiboise avant de rejoindre l’équipe niçoise ? Probablement un peu des deux… Il est en tout cas touchant de constater que ce vase ait été longtemps conservé en tant que souvenir familial avant que, finalement, les héritiers ne décident de s’en défaire.

Ce vase de Cerny inédit figure désormais en bonne place dans notre projet de parcours muséal pour l’hôtel Mezzara.

Olivier Pons

Notes

[1] https://www.lecercleguimard.fr/fr/une-verrine-en-verre-du-metro-de-guimard-pour-notre-projet-museal/

[2] Vente du 23/03/2025, étude Metayer-Mermoz à Antibes, expert E. Eyraud.

[3] Les deux autres formes sont le cache-pot de Chalmont et la jardinière des Binelles.

[4] Sur l’histoire de cette collaboration, nous renvoyons nos lecteurs au livre paru en 2022 aux Éditions du Cercle Guimard : F. Descouturelle, O. Pons, La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard.

[5] Henri Bouchard (1875-1960), s’était fait construire en 1924 un atelier, 25 rue de l’Yvette à Paris (75016) en face de la propriété du peintre Jacques-Emile Blanche pour lequel Guimard réalisa des travaux de décoration. L’atelier du sculpteur, devenu musée Bouchard, a fermé ses portes en 2007 avant d’être transféré à La Piscine à Roubaix.

[6] Un des cas les plus célèbres est probablement celui de François-Rupert Carabin (1862-1932), sculpteur à l’esprit frondeur, qui avait reçu en 1912 comme « Prix du Président de la République » un vase de Sèvres à fond bleu qu’il jugeait « fort laid et de second choix ». Il réalisa alors un socle constitué de trois figures féminines s’en détournant avec horreur et l’exposa peu après au Salon de la Société nationale des Beaux Arts afin d’en faire étalage lors de la visite présidentielle. Le socle et le vase appartiennent à présent à la collection Perrier-Jouët à Épernay.

[7] En 1905, par exemple, le ministère de la Marine a fait l’acquisition d’un vase de Cerny sorti des ateliers de la Manufacture de Sèvres un an avant, donc daté 1904, comme notre vase…

Archives

- juillet 2025

- juin 2025

- mai 2025

- avril 2025

- mars 2025

- février 2025

- janvier 2025

- décembre 2024

- novembre 2024

- octobre 2024

- septembre 2024

- août 2024

- juillet 2024

- juin 2024

- mai 2024

- avril 2024

- mars 2024

- février 2024

- janvier 2024

- décembre 2023

- novembre 2023

- octobre 2023

- septembre 2023

- juin 2023

- mai 2023

- avril 2023

- mars 2023

- février 2023

- janvier 2023

- décembre 2022

- novembre 2022

- octobre 2022

- septembre 2022

- août 2022

- juillet 2022

- juin 2022

- mai 2022

- avril 2022

- mars 2022

- février 2022

- décembre 2021

- novembre 2021

- octobre 2021

- septembre 2021

- août 2021

- juin 2021

- mai 2021

- avril 2021

- mars 2021

- février 2021

- janvier 2021

- décembre 2020

- novembre 2020

- octobre 2020

- septembre 2020

- juillet 2020

- juin 2020

- mai 2020

- avril 2020

- mars 2020

- février 2020

- janvier 2020

- décembre 2019

- novembre 2019

- octobre 2019

- septembre 2019

- août 2019

- juillet 2019

- juin 2019

- mai 2019

- avril 2019

- mars 2019

- février 2019

- janvier 2019

- novembre 2018

- octobre 2018

- septembre 2018

- juin 2018

- mai 2018

- mars 2018

- janvier 2018

- décembre 2017

- novembre 2017

- octobre 2017

- septembre 2017

- juin 2017

- mai 2017

- avril 2017

- mars 2017

- février 2017

- janvier 2017

- novembre 2016

- octobre 2016

- septembre 2016

- août 2016

- juin 2016

- mai 2016

- avril 2016

- février 2016

- janvier 2016

- novembre 2015

- octobre 2015

- septembre 2015

- août 2015

- juillet 2015

- juin 2015

- mars 2015

- février 2015

- décembre 2014

- novembre 2014

- août 2014

- juillet 2014

- juin 2014

- janvier 2014

- décembre 2013

- août 2013

- juillet 2013

- février 2013

- novembre 2012

- avril 2012

- août 2011

- février 2011

- octobre 2010

- août 2010

- juin 2010

- mai 2010

- novembre 2009

- juillet 2009

- avril 2009

- mars 2009

- janvier 2009

- novembre 2008

- mai 2008

- avril 2008

- février 2008

- octobre 2007

- août 2007

- juin 2007

- mai 2007

- février 2007

- décembre 2006

- octobre 2006

- avril 2006

- octobre 2005

- septembre 2005

- mai 2005

- mai 2004

- avril 2004

- mars 2004

Catégories

- A la une

- A la une

- A la une – TOP

- Art nouveau

- conférences

- Dans les musées

- Découvertes

- Expositions

- Hector Guimard

- Hector Guimard

- Hector Guimard

- La vie du Cercle

- La vie du Cercle

- Le Cercle Guimard

- Livres

- Livres

- Matériaux

- Matériaux

- Métropolitain

- Métropolitain

- Métropolitain

- mobiliers et objets

- Musée Guimard

- Non classé

- Nos actions

- Nos conseils

- Nos conseils

- Nos expositions

- Nos recherches

- Patrimoine Art nouveau

- Patrimoine Art nouveau

- Sauvegarde du patrimoine

- Sépultures

- Ventes

- Visites guidées

- Visites guidées