Month: décembre 2020

L’univers d’Alfred Jarry dans l’entourage d’Horta, de Van de Velde et de Guimard — Première partie, les Ubus bruxellois —

À la surprise, peut-être, de quelques-uns de nos contemporains, nous allons faire état dans ces articles d’une connivence qui a existé entre des milieux artistiques qui, de prime abord, avaient peu à voir entre eux. C’est pourtant ce que nous permettent deux petites études parallèles. La première relate l’existence de la société des Ubus bruxellois dont ont fait partie, vers 1900, Henry Van de Velde et certains des commanditaires de Victor Horta. La seconde nous sera fournie par le dépouillement de la revue La Critique où tant les productions guimardiennes que les productions jarryques ont été régulièrement chroniquées. Sachant que nous sommes tous des pataphysiciens inconscients[1], nous nous garderons bien cependant de présenter Henry Van de Velde ou Hector Guimard comme des pataphysiciens conscients. Nous voulons simplement mettre en lumière l’une des facettes du milieu intellectuel et artistique dans lequel ils évoluent alors.

Dans les années 1890 et 1900 l’Art nouveau est certes l’une des expressions de la modernité, mais il puise également à la source du symbolisme littéraire et pictural qui l’a précédé à partir des années 1880 et s’est parfois confondu avec lui. En témoignent les productions de nombre de figures marquantes de l’Art nouveau comme Carlos Schwabe, Alfons Mucha, Georges De Feure ou Émile Gallé qui sont largement empreintes de symbolisme. Celui-ci, dans sa réaction contre le naturalisme et le réalisme, invente un langage, notamment pictural, conçu hors du cadre spatial et temporel habituel, élaboré dans un refus du « progrès » (scientifique et même social) et plus largement du monde immédiatement accessible à nos sens. De la transmission partielle de cette esthétique découle l’une des ambiguïtés de l’Art nouveau qui met volontiers en scène la nostalgie d’une société préindustrielle exprimée par la transformation de motifs médiévaux, orientaux ou issus d’une nature non encore domestiquée, tout en revendiquant chez une bonne part de ses promoteurs, une alliance de l’art et de l’industrie.

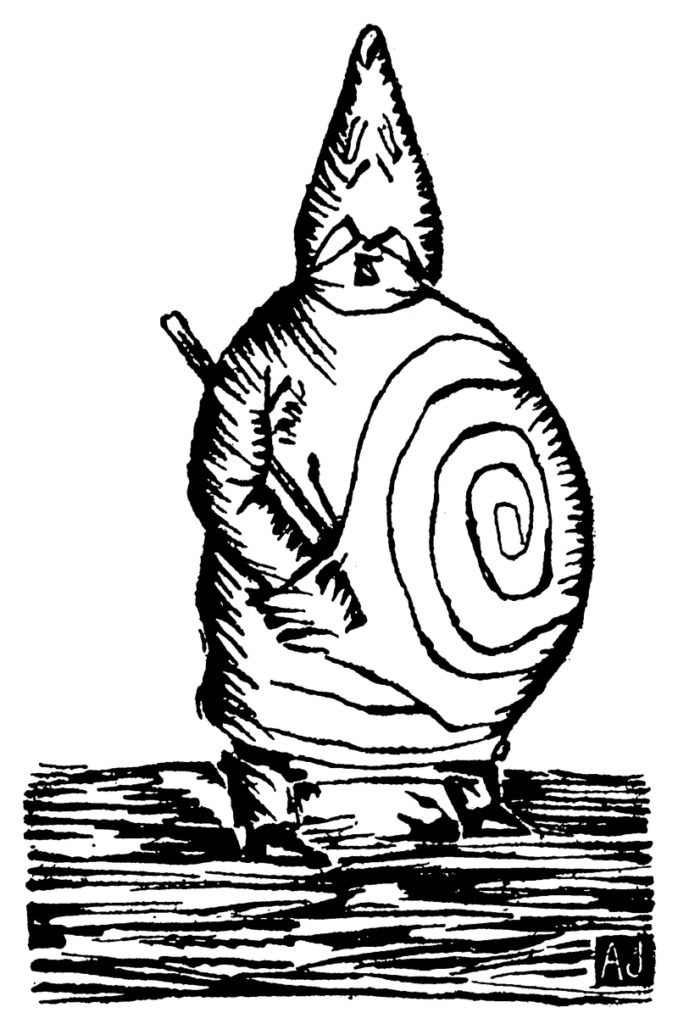

Quant à l’œuvre d’Alfred Jarry (1873-1907), elle-même liée au symbolisme, elle a donné naissance à un univers littéraire et graphique tout à fait percutant dont le retentissement fut à la fois limité dans son audience immédiate et très puissant dans sa postérité. Sa pièce Ubu roi a tout d’abord été une geste collégienne collective, que Jarry a remaniée à de nombreuses reprises pour un théâtre de marionnettes, puis publiée en avril 1896 et mise en scène au théâtre de l’Œuvre, dirigé par Lugné-Poe, en décembre de la même année. Son personnage titre, le Père Ubu, est caractérisé tout autant par son sadisme, sa rapacité, sa goinfrerie et son absence totale de sens moral que par son imbécillité et sa veulerie. Cependant, il ne faut pas y voir la caricature d’un personnage ou d’un type social, ni la personnification de la bêtise ou des vices humains, ni même l’extériorisation du refoulement des pulsions[2], mais une figure ambivalente qui atteint une sorte de perfection dans sa monstruosité. Dans d’autres publications de Jarry, en effet, la polysémie d’Ubu se renforcera, notamment lorsqu’il se présentera comme « Docteur en ’Pataphysique », « une science que nous avons inventée et dont le besoin se faisait généralement sentir »[3] avant que Jarry ne la théorise dans la navigation de Faustroll.[4] Parallèlement à sa production littéraire et théâtrale, Jarry aura une activité de création graphique, essentiellement sous forme de dessins et de gravures sur bois. D’un style absolument original, ces œuvres fixent notamment l’aspect d’Ubu au graphisme révolutionnaire[5] avec sa tête pyriforme[6], sa bedaine qui se confond avec sa « gidouille », sa poche, son bâton et son « croc à phynance ».

Alfred Jarry. Véritable portait de Monsieur Ubu, 1896. Gravure sur bois, 12 x 7,3 cm. Paru dans Le livre d’Art, n° 2, 25 avril-25 mai 1896, puis dans l’original d’Ubu roi, 11 juin 1896, p. 7 (in Arrivé, Michel, Peintures, gravures et dessins d’Alfred Jarry, Collège de ’Pataphysique, 1968, p. 53).

Le groupe des Ubus bruxellois

C’est grâce à notre amie bruxelloise Christine van Schoonbeek (Ubustine pour les pataphysiciens) que nous est parvenue la connaissance de l’une de ces sociétés engendrées par la zwanze[7] locale. Nous nous contentons donc (et avec sa permission) de la citer, parfois de commenter son texte, et de reproduire les illustrations parues dans son remarquable ouvrage Les portraits d’Ubu[8] :

« Au-delà des frontières, et resté inconnu jusqu’à ce jour, un groupe d’industriels et d’artistes[9] se réunit régulièrement à Bruxelles dès 1900, sous le nom générique “les Ubus”. Ils se “dénomment” individuellement : Ubutrique (Eugène Autrique), Ubugène Monseur ou Monseubur (Eugène Monseur), Petrubucci (Raphaël Petrucci), Ubu Tassel (Émile Tassel), La Mère Ubu, (la femme de ce dernier[10]), Henry van Ubuveldre (Henry Van de Velde), Ububerti (Alphonse Huberti), Lefébubure (Charles Lefébure). »[11]

Nous étoffons ci-dessous les notes de Christine van Schoonbeek se rapportant aux personnages évoqués :

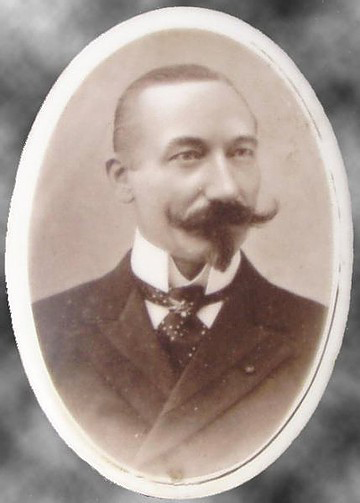

Eugène Autrique (1860-1912), ingénieur, professeur à l’École Polytechnique de l’Université Libre de Bruxelles, était l’ami et le commanditaire de Victor Horta pour sa maison chaussée de Haecht en 1892. Il était aussi membre comme Victor Horta, Émile Tassel et Charles Lefébure de la loge maçonnique Les Amis philanthropes.

Eugène Autrique, photo internet.

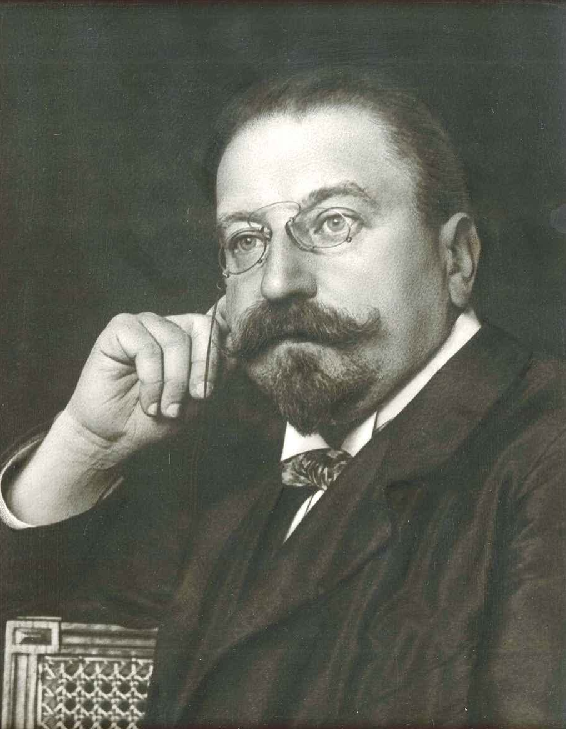

Eugène Monseur (1860-1912) écrivain et philologue, enseignait à l’Université Libre de Bruxelles (sanskrit, histoire comparée des littératures modernes, puis grammaire comparée du grec et du latin) et était aussi spécialiste du folklore wallon. En 1901, il créa la Ligue Belge des Droits de l’Homme.

Eugène Monseur, photo internet.

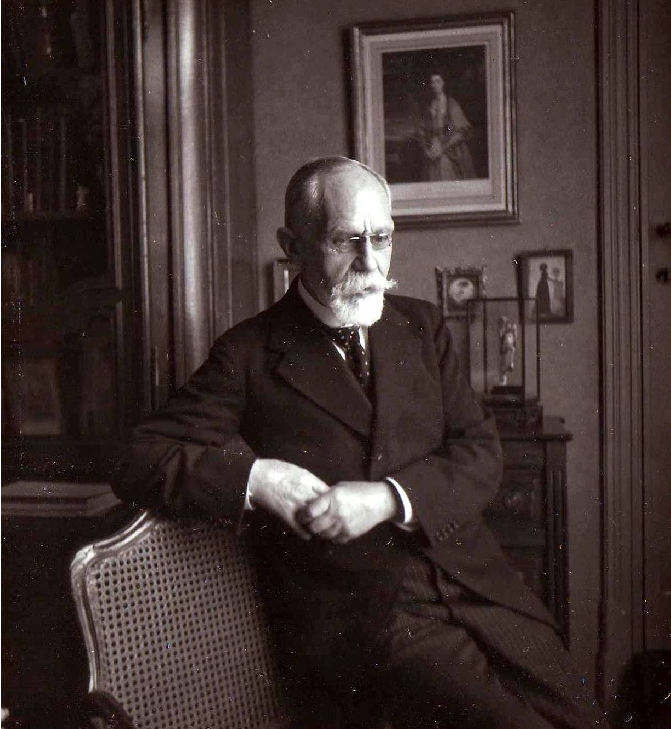

Émile Tassel (1862-1922), professeur de géométrie descriptive à l’Université Libre de Bruxelles, était attaché depuis 1886 au bureau d’étude de la firme Solvay au sein duquel il avait Charles Lefébure pour collègue, lequel l’engageait à se constituer un capital en investissant dans la construction d’un hôtel particulier. Également membre de la loge maçonnique des Amis philanthropes, il chargea Victor Horta de la construction de sa maison, rue de Turin (actuellement rue Paul-Émile Janson) en 1893.

Émile Tassel, photo internet.

Vue de la cage d’escalier de l’hôtel Tassel par Victor Horta (1893-1895) après les restaurations effectuées par Jean Delhaye en 1984-1985. Photo extraite du livre Victor Horta, Hôtel Tassel, 1893-1895 par François Loyer et Jean Delhaye, éditions Archives d’Architecture Moderne, 1986.

Henry Van de Velde (1863-1967), peintre, créateur de papiers peints, de meubles et d’objets, puis architecte, était plutôt le rival que l’ami de Victor Horta. Il a joué un rôle clef dans l’éclosion et la diffusion internationale de l’Art nouveau puis du style fonctionnaliste. Menant une carrière itinérante entre Bruxelles, Paris, Berlin, Weimar (où il a créé en 1908 l’École des Arts décoratifs, ancêtre du Bauhaus), les Pays-Bas et la Suisse. Ses convictions sociales, héritées des lectures de William Morris l’ont mené à s’inscrire au Parti Ouvrier Belge et à prôner un art pour le peuple, même s’il travaillera surtout pour la haute bourgeoisie. Plus de quarante ans après ses débuts professionnels, Victor Horta, pourtant alors comblé d’honneurs, exprimera dans ses mémoires un ressentiment encore vif à son encontre, ne voulant le considérer que comme un « tapissier ».

Henry Van de Velde dans la salle à manger de sa villa Bloemenwerf, à Uccle, dans la banlieue de Bruxelles. Photo internet.

Alphonse Huberti (1841-1918) était professeur à l’Université Libre de Bruxelles, chargé du cours d’exploitation des chemins de fer à l’École Polytechnique de l’ULB. Il publiera, seul ou en collaboration, plusieurs traités sur les chemins de fer. Résident dans la commune de Schaerbeek, nous savons qu’il a participé à la vie artistique locale, notamment par le prêt d’œuvres du peintre Édouard Huberti (1818-1880).

Charles Lefébure (1862-1943) était le secrétaire personnel et l’ami de l’industriel Ernest Solvay. Également membre de la loge maçonnique des Amis philanthropes, c’est à son instigation qu’Horta reçut plusieurs commandes : celle de l’ingénieur Camille Wissinger pour son hôtel particulier, rue de l’Hôtel des Monnaies (1894-1897) et celle d’Armand Solvay, fils aîné d’Ernest Solvay, pour son fastueux hôtel particulier avenue Louise (1895-1903). En outre, Alfred Solvay (frère d’Ernest Solvay) garantira le prêt consenti par les banques auprès du Parti Ouvrier Belge et de la Société Coopérative Ouvrière pour la construction de la Maison du Peuple, commandée à Horta en 1896.

Charles Lefébure, photo internet.

Ami intime d’Henry Van de Velde et très bon photographe, Lefébure réalisera plusieurs clichés de l’intérieur et de l’extérieur du Bloemenwerf, villa construite par Van de Velde à Uccle en 1895, ainsi que des portraits de son épouse Maria Sèthe, portant des robes créées par son mari.

Maria Sèthe dans le hall du Bloemenwerf. Cliché de Charles Lefébure. Source internet. Sur le mur de gauche, on voit le portrait de Maria Sèthe (1891) par le peintre néo-pointilliste Théo Van Rysselberghe, ami d’Henri Van de Velde et de Paul Signac.

Raphael Petrucci (Naples, 1872 – Paris, 1917) sociologue-orientaliste français, travailla en Belgique de 1896 à 1914, en particulier à l’Institut de sociologie Solvay qui intègrera par la suite l’Université Libre de Bruxelles. Précédemment, vers 1889, alors à Paris, il fréquentait les artistes du cabaret du Chat Noir. Il fut également négociant d’art, mais aussi l’illustrateur d’un Candide de Voltaire[12]. Ajoutons qu’à travers son épouse Claire Verwée, Petrucci fréquenta notamment à Knokke, Rops et Demolder, amis de Jarry[13]. C’est à l’occasion de la naissance de Clairette Petrucci en 1899 qu’Henry Van de Velde a dessiné une bague destinée à Claire Verwée.

Bague créée en 1899 par Henry Van de Velde pour Claire Verwée, épouse de Raphaël Petrucci. Acquisition 2008 par les Musées royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles.

Notre hypothèse est que cet engouement ubuesque du groupe bruxellois est initialement introduit par Raphaël Petrucci. Les autres Ubus ont certes tous fréquenté Paris car à tous les niveaux scientifiques et industriels les échanges entre les capitales française et belge sont alors intenses et réciproques. Cependant, Petrucci est sans doute celui qui a été le plus en contact avec le milieu littéraire et culturel parisien et en particulier (pour faire simple) « montmartrois ». Reprenons le cours de l’exposé de Christine van Schoonbeek :

« […] Raphaël Petrucci a illustré par une série d’aquarelles réalisées pour ses amis, des exemplaires de l’Ubu enchaîné, précédé d’Ubu roi paru en 1900 [qui] débute par une véritable poire aux traits d’Ubu […] Dessinée en regard de la dédicace imprimée par Jarry à Marcel Schwob, la déformation piriforme d’Ubu, peu accentuée sur les autres dessins de Petrucci, devient une caricature de Shakespeare (la dédicace, on s’en souvient énonçait : “le Père Ubu hoscha la poire, dont fut depuis nommé par les Anglois Shakespeare”). »[14]

Raphaël Petrucci. Aquarelle d’un exemplaire d’Ubu roi et Ubu enchaîné. Club Ubu, c. 1900. Reproduit dans Les Portraits d’Ubu, p. 75.

D’après Christine van Schoonbeek,

« Les reliures et gardes “au couteau à phynance” […] ont probablement été réalisées d’après les dessins [… d’] Henry Van de Velde[15]. Le terrible attribut du héros se retrouve ainsi décliné avec raffinement comme un pur motif décoratif. »[16]

Reliure d’Ubu enchaîné précédé d’Ubu Roi, Paris, La Revue Blanche, 1900, relié vers 1900 pour le « Club Ubu ». Reproduit dans Les Portraits d’Ubu, p. 75. Deux exemplaires (celui de Raphaël Petrucci et celui de Charles Lefébure) ainsi que des « discours manuscrits, lettres et cartons nominatifs de table du Club Ubu » étaient présents à Bruxelles, lors de la double exposition Jarry Ymagier / Ecce Ubu organisée par Christine van Schoonbeek à Bruxelles et à Namur en 1997.

Dans une des aquarelles de Petrucci illustrant Ubu enchaîné (1900), le Père Ubu se fait volontairement fouetter par Pissedoux. Nous n’hésitons pas à y voir une amusante analogie avec le style d’Horta, dont la ligne est souvent décrite comme étant « en coup de fouet ».

Raphaël Petrucci. « Eh ! Quelle gloire, cette lanière obéit à toutes les courbes de ma gidouille. » Aquarelle, c. 1900. Reproduite dans Les Portraits d’Ubu, p. 74.

Mais que font exactement ces Ubus bruxellois ? Ils semblent avoir tout d’abord retenu que le Père Ubu aimait avant tout « manger fort souvent de l’andouille »[17] :

« De nombreux discours ou décrets insistent sur le rôle essentiel de Tassel. Ce dernier recevait les “Ubus” à sa table chaque jeudi. Hospitalité tellement appréciée qu’il était consigné à résidence : “sa manne hebdomadaire, apanage de ses devoirs royaux est devenu une nécessité de tout premier ordre pour la noblesse polonaise […]. Que la suspension du déjeuner Ubuesque ce jeudi 10 mai de l’an 1900 pouvait amener les plus graves conséquences [description d’une litanie de troubles]. Quand, à la rigueur, l’un des membres de la Noblesse Polonaise peut être admis à s’absenter, cette tolérance ne saurait s’étendre au cy-dessus nommé Roi-Esclave Ubu Tassel dont la présence est nécessaire à la sustentation et perpétuation de la vie des nobles. Attendu qu’il ne saurait être excusé par l’ordre reçu du Sénateur – Docteur en Pataphysique, Alpiniste[18] – Comptabiliste, Son Maître, puisqu’il a librement choisi sa fonction d’Esclave afin de mieux garantir Sa propre indépendance” ».[19]

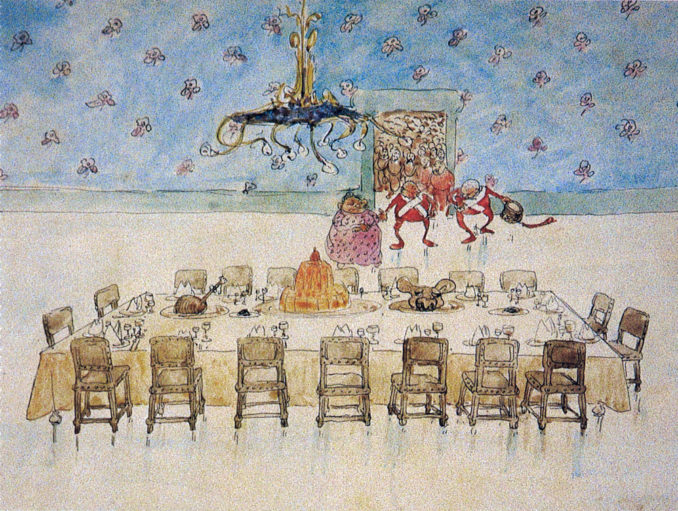

« […] Une des aquarelles de Petrucci, représentant la scène où “Père et Mère Ubu reçoivent à dîner Capitaine Bordure et ses partisans” — citation d’Ubu Roi (Acte I, scène 3) — est en réalité une mise en scène du groupe lui-même dont les réunions étaient “sauciales[20]” avant tout. L’identification va même plus loin dans la mesure où la “chambre de la maison du Père Ubu” dans laquelle “une table splendide est dressée”, représente la salle à manger de la maison de Tassel où avaient lieu les réunions des “Ubus” avec son papier peint, ses chaises et son lustre majestueux dessiné par Horta. »[21]

Raphaël Petrucci. « Bonjour Messieurs, nous vous attendions avec impatience. Asseyez-vous. » Aquarelle, c. 1900. Reproduite dans Les Portraits d’Ubu, p. 76.

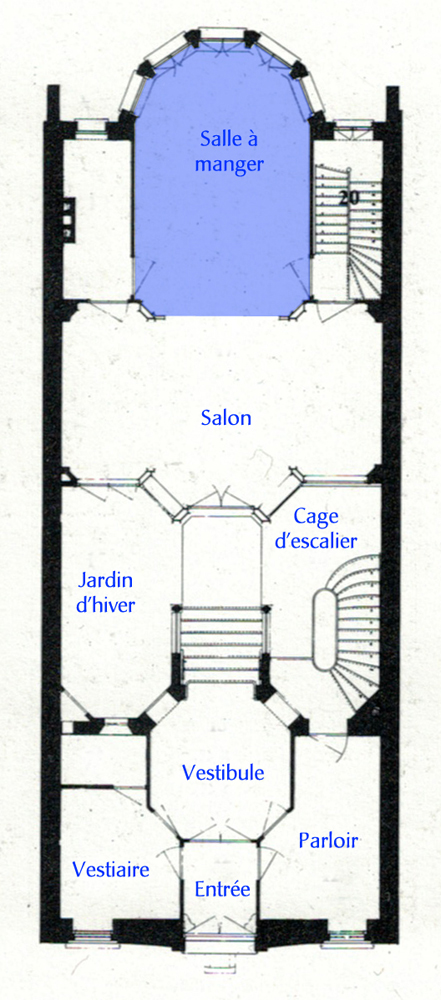

Cette aquarelle mérite une large digression. Tout d’abord, il faut admettre qu’elle représente une vue très déformée de ce qu’était réellement la salle à manger de l’hôtel Tassel. Celle-ci était placée au fond du bâtiment, dans son axe médian, éclairée à l’arrière par un bow-window donnant sur le (très petit) jardin mais aussi à l’avant par le puits de lumière central au niveau du jardin d’hiver et de la cage d’escalier. Elle était accessible par le salon et desservie par la cuisine en sous-sol. Les invités se présentaient donc par l’avant et non latéralement comme on le voit sur l’illustration de Petrucci.

Plan du rez-de-chaussée de l’hôtel Tassel. D’après un plan de Jean Delhaye.

À la différence des autres pièces du rez-de-chaussée, la salle à manger n’a pas fait l’objet d’un cliché d’époque la représentant dans son ensemble, sans doute parce que son ameublement n’a pas été réalisé d’emblée par Horta. En effet, dans un premier temps, Tassel n’a pas fait la dépense d’un tel mobilier. Mais il devait quand même être désireux d’équiper sa nouvelle demeure en style moderne puisque nous savons qu’il s’est rendu en compagnie de Horta à Paris, en juillet 1895, à la galerie L’Art Nouveau Bing pour y acheter des meubles[22]. La photographie dont on dispose, prise cette même année, montre seulement une vue partielle de la salle à manger vers le salon. Une portion de chaise peut néanmoins y être aperçue. Elle est de style néo-Renaissance, comme celles qui sont dessinées sur l’aquarelle de Petrucci.

Vue partielle de la salle à manger vers le salon de l’hôtel Tassel. Cliché pris en 1895, paru dans L’Émulation, reproduit dans le livre Victor Horta, Hôtel Tassel, 1893-1895 par François Loyer et Jean Delhaye, éditions Archives d’Architecture Moderne, 1986.

On sait qu’un peu plus tard, en 1898, Tassel a commandé à Horta un salon et une salle à manger[23]. Sans doute les chaises que l’on peut voir sur une seconde vue partielle de la salle à manger correspondent-elles à cette commande ultérieure.

Vue partielle du fond de la salle à manger de l’hôtel Tassel. On remarque la présence de chaises de Victor Horta. Date de la prise de vue inconnue. Photo internet.

Le lustre de la salle à manger représenté sur l’aquarelle de Petrucci est clairement une création d’Horta. Il s’apparente à celui qu’il a présenté au sein d’une salle à manger complète à l’exposition de La Libre Esthétique en 1897 ou au lustre de la salle à manger de la maison Frison ou encore à l’un des lustres du château de La Hulpe des Solvay en 1895, alors que la petite portion visible sur la photo de l’hôtel Tassel de 1895 appartient à un lustre de style néo-Renaissance[24]. Il est bien possible qu’après 1895, Horta ait fourni à Tassel un lustre de style moderne ou que tout simplement, là aussi, il ne faille pas prendre l’aquarelle de Petrucci pour un document descriptif historique.

Enfin, les papiers peint floraux hâtivement figurés sur l’aquarelle de Petrucci posent moins de problème. En effet, au contraire de Guimard qui s’est attelé semble-t-il dès 1895 à la création de modèles de papier peints, Horta a préféré la réalisation de motifs muraux originaux peints sur les murs ou la pose de papiers peints anglais. À une époque où son antagonisme avec Van de Velde n’est pas encore consommé, ce dernier est intervenu dans l’hôtel Tassel pour le choix des papiers peints[25]. À partir des photos anciennes, on peut identifier aux murs de la salle à manger de l’hôtel Tassel le papier peint de Charles F. A. Voysey, Elaine, édité par Essex & Co[26].

Les Ubus bruxellois s’amusent donc avec les personnages de Jarry et tout particulièrement le Père Ubu. Celui-ci est en quelque sorte leur exact opposé, car il est bien évident que ce cercle amical est composé de personnalités progressistes. Il comprend une majorité de professeurs de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) qui a été fondée en 1834 en réaction à la création la même année de l’université catholique de Malines[26], avec la volonté de diffuser la philosophie des Lumières. L’ULB recevra ultérieurement plusieurs dotations des frères Ernest et Alfred Solvay lui permettant de créer une école de commerce renommée. Comme nous l’avons vu plus haut, c’est encore dans l’entourage de ces deux industriels de la chimie que gravitaient plusieurs membres des Ubus bruxellois. Dans ses commencements, L’ULB a été fortement liée à la loge maçonnique la plus influente de Bruxelles, celle des Amis philanthropes. On y retrouvait, outre Victor Horta, nombre de ses clients. Avant-gardiste, cette loge a également œuvré à la création en 1864 de la première école de filles d’enseignement non-confessionnel de Bruxelles. Elle a aussi favorisé la fondation en 1885 du Parti Ouvrier belge, ancêtre du Parti Socialiste belge. Au sein de ce dernier, une Section d’Art a été créée en 1891. Enfin la loge des Amis philanthropes et le POB ont lutté pour l’établissement du suffrage universel en Belgique, partiellement obtenu en 1893.

Curieusement, on trouve dans ce groupe des Ubus bruxellois une personnalité qui n’est ni professeur à l’ULB, ni membre de la loge des Amis philanthropes, ni généralement associé à l’entourage des frères Solvay. Il s’agit d’Henry Van de Velde[27] dont la présence est sans doute due à son amitié avec Charles Lefébure. Son départ de Bruxelles en 1901 pour s’installer à Berlin

« […] nécessitera l’approbation de ses camarades, les Ubus : “Nommons le cy-devant Noble Polonais, […] le récidiviste Henry Vanubuveldre Ambassadeur Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, dans les pays barbares et lointains de nos féaux amys Barubusses, Franckx, Allemands, Germains, Bavarois, Saxons, Poméraniens, Baltes et Moscovites […] afin qu’il […] représente avec éclat notre puissance d’ailleurs universellement reconnue.” »[28]

Mais il n’est pas impossible que cette présence de Van de Velde ait justement engendré l’absence dans le groupe de Victor Horta dont le profil (professeur à l’ULB, membre de la loge des Amis philanthropes et architecte de l’hôtel particulier d’Armand Solvay) était pourtant plus proche de celui des autres Ubus. Peut-être faut-il ajouter à cela qu’Horta n’était sans doute pas ce que la Zazie de Raymond Queneau aurait qualifié de « ptit marant ». Sans réelle connaissance de la jovialité de son caractère ni de sa vis comica aux alentours de 1900, on peut tout de même noter qu’Horta rapporte lui-même dans ses mémoires que ses compagnons de loge le surnommaient « l’Archisec », ne semblant pas soupçonner que ce qui est sec est bien souvent cassant. Le ton même de ces mémoires, rédigées bien plus tard, laisse tout de même transparaître beaucoup d’aigreur vis-à-vis de nombre de ses confrères et d’artistes bruxellois.

Commodément installés dans la vie matérielle, fortement insérés dans la vie sociale, confiants dans le progrès de l’humanité et dans l’avenir, les Ubus bruxellois pouvaient sembler bien éloignés de l’existence famélique et de l’absence d’engagement politique d’Alfred Jarry. Mais, animés par un vif désir de bousculer les choses, ils avaient, qui plus est, suffisamment de recul sur leur propre mode de pensée pour s’identifier par dérision ou par ambivalence à celui qui proclame :

« Avec ce système, j’aurai vite fait fortune, alors je tuerai tout le monde et je m’en irai. » (Ubu roi, Acte III, scène 4).

Frédéric Descouturelle (Q. O. S. S. de l’A. des Q.)

avec l’aimable et vigilante participation d’Ubustine (portraitiste du Père, Grand officieux O. G. G., dataire détachée à Bruxelles)

Bibliographie :

Caradec, François et Arnaud, Noël, sous la direction de, Encyclopédie des farces et attrapes et des mystifications, Jean-Jacques Pauvert éditeur, 1964.

Dulière, Cécile, Victor Horta, Mémoires, édité par le Ministère de la Communauté française de Belgique, 1985.

Loyer, François et Delhaye, Jean, Victor Horta, hôtel Tassel, 1893-1895, éditions Archives d’Architecture Moderne, 1986.

Aubry, Françoise et Vandenbreeden, Jos, Horta, Naissance et dépassement de l’Art nouveau, catalogue de l’exposition, éditions Ludion/Flammarion, 1996.

van Schoonbeek, Christine, Les Portraits d’Ubu, éditions Séguier, 1997.

Jarry Ymagier / Ecce Ubu, Musée Félicien Rops — Maison du spectacle la Bellone, Namur — Bruxelles, 1997 : brochure-inventaire de l’exposition Jarry-Ubu (Christine van Schoonbeek, commissaire de l’exposition).

Aubry, Françoise, Horta ou la passion de l’architecture, éditions Ludion, 2005.

Motifs d’Horta, étoffes et papiers peints dans les maisons bruxelloises, catalogue de l’exposition à la maison Autrique à Bruxelles du 18/04/2018 au 27/01/2019.

Notes :

[1] Parmi la population passée, présente et à venir, le pataphysicien fait la distinction entre les pataphysiciens inconscients (tout le monde) et les pataphysiciens conscients, c’est à dire éveillés à la ’Pataphysique. Comme l’a fort bien montré Boris Vian, un pataphysicien conscient qui chercherait à « faire » de la ’Pataphysique agirait dès lors nécessairement en pataphysicien inconscient.

[2] Breton, André, Anthologie de l’humour noir, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1966, p. 273.

[3] Jarry, Alfred, Ubu intime, pièce en un acte, 1894.

[4] Jarry, Alfred, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, achevé en 1898, publication posthume en 1911.

[5] van Schoonbeek, Christine, Alfred Jarry, un oublié de l’histoire de l’art, in Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université Libre de Bruxelles, 1995, Vol. XVII.

[6] Christine van Schoonbeek dans ses Portraits d’Ubu (cf. note infra) a montré qu’il s’agissait d’une évocation de la fameuse caricature du roi Louis-Philippe par Charles Philipon en 1834.

[7] Blague, mystification, la zwanze s’est épanouie à Bruxelles entre le XIXe et le XXe siècle, avant que la bruxellisation ne change l’aspect et la mentalité de la capitale brabançonne. C’est bien à Bruxelles au mitan du XIXe siècle qu’est née l’une de ces sociétés parodiques parmi les plus complexes qui fut, mais aux préoccupations en bonne partie « sauciales », celle des Agathopèdes.

[8] van Schoonbeek, Christine, les Portraits d’Ubu, éditions Séguier, 1997.

[9] Nous dirions qu’il s’agit plutôt d’intellectuels et d’artistes dont plusieurs sont en contact avec le monde de l’industrie.

[10] En réalité, Émile Tassel était célibataire et vivait avec sa grand-mère.

[11] Cf. note 8, p. 72.

[12] Biographie nationale (Émile Bruylant), Académie Royale des Sciences des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. T. 33, fasc. 2, 1966, p. 585-590.

[13] Communication à Christine van Schoonbeek de Claire Wolfers, petite fille de Raphaël Petrucci et petite-fille du grand joailler, sculpteur et artiste décorateur bruxellois Philippe Wolfers, lui-même ami de Victor Horta.

[14] Cf. note 8, p. 72.

[15] En nous plaçant d’un point de vue strictement stylistique, nous sommes plus hésitant quant à cette attribution à Van de Velde qui provient de la tradition familiale Petrucci-Wolfers.

[16] Cf. note 8, p. 72.

[17] Ubu roi, Acte I, scène 1.

[18] Cette qualité permet d’identifier Charles Lefébure qui pratiquait l’alpinisme.

[19] Cf. note 8, p. 76.

[20] Cf. note 7.

[21] Cf. note 8, p. 76.

[22] Agenda de Victor Horta en date du 20 juillet 1895.

[23] Françoise Aubry, Horta ou la passion de l’architecture, éditions Ludion, 2005.

[24] La lustrerie d’origine ayant disparu lors du rachat de l’hôtel Tassel par Jean Delhaye en 1976, ce dernier a repris, pour la restauration des divers lustres de la maison, la silhouette de celui qui était au niveau de la cage d’escalier.

[25] Agenda de Victor Horta en date du 8 décembre 1894 : « visite chez Tassel avec Van de Velde ». Van de Velde est alors le représentant de plusieurs maisons anglaises de papiers peints.

[26] En plus du papier peint Elaine posé dans la salle à manger, on est certain de la présence d’une autre création de Charles F. A. Voysey : The Astolat, posé aux murs du bureau du premier étage de l’hôtel Tassel. Tous deux sont imprimés à la planche par Essex & Co et sont des créations très récentes puisqu’on les date vers 1893.

[27] Fondée à Malines, cette université déménagera un an plus tard à Louvain et se fera appeler Université Catholique de Louvain.

[28] Christine van Schoonbeek nous signale cependant l’existence d’une reliure et d’un travail graphique demandés par Ernest Solvay à Henry Van de Velde publié à Bruxelles en 1900 : Alexandre Solvay, Pensées et maximes glanées.

[29] Cf. note 8, p. 72.

Revoir le documentaire « Les Trésors du Paris de la Belle Époque » diffusé sur France 5 le 21 décembre 2020

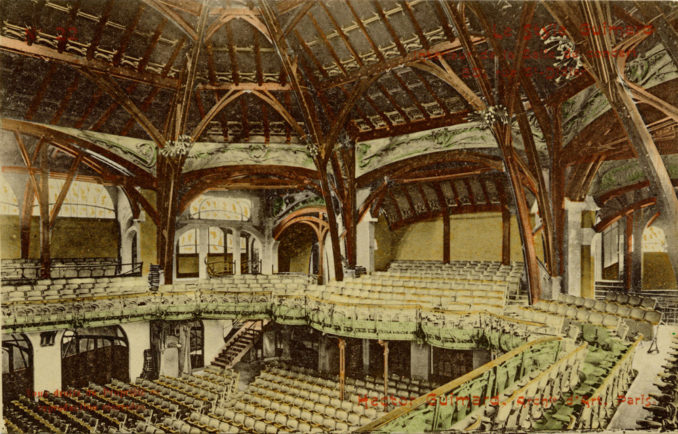

Les fauteuils de spectacle de la Salle Humbert de Romans et leur redécouverte

Presque rien ne subsiste de ce qui fut l’un des chefs-d’œuvre d’Hector Guimard, la Salle Humbert de Romans, construite rue Saint-Didier à Paris de 1898 à 1901, pour une société immobilière aux capitaux incertains fondée par un religieux dominicain. Ce patronage associé à une immense salle de spectacle voulu par le révérend père Lavy fut voué à un échec commercial si certain et si rapide qu’elle disparut avant 1905, ne laissant que ses plans, une poignée de photographies, un grand orgue actuellement localisé et quelques fauteuils qui seront retrouvés bien plus tard. Sans aucune exagération, il s’agit d’un gâchis comparable à celui de la disparition de la Maison du peuple de Victor Horta, à la différence que la Salle Humbert de Romans n’eut pas même le temps d’entrer dans la mémoire des parisiens.

La Salle Humbert de Romans, carte postale ancienne n° 22 de la série Le Style Guimard éditée en 1903. Coll. part.

Vers 1900, pour l’équipement de cette salle, Guimard conçoit plusieurs modèles destinés à être exécutés en fonte. Alors qu’il a déjà travaillé avec la fonderie Durenne, notamment pour le Castel Béranger, et qu’il est en plein chantier du métro de Paris dont les fontes sont demandées au Val d’Osne, Guimard délaisse ces deux grandes entreprises de la Haute-Marne pour s’adresser à une troisième fonderie du même département, plus modeste, la fonderie de Saint-Dizier[1]. C’est le début d’une collaboration qui durera sans doute au-delà la Première Guerre mondiale et qui débouchera en 1908 sur l’édition d’un catalogue très fourni de modèles spécifiques à Guimard.

Les fauteuils de la salle

Les modèles en fonte concernent tout d’abord les sièges de spectacle à assise relevable, mais aussi des écussons de balustrades, des portants pour les vestiaires, des consoles et des panneaux cache-radiateurs. Toutes ces fontes sont réalisées et posées avant 1901. À cette époque, Guimard n’envisage sans doute pas leur édition pour le grand public, quoiqu’il ait pu songer à réutiliser le modèle du fauteuil de spectacle pour d’autres lieux. Lorsque viendra le temps de mettre sur pied un catalogue de modèles pour leur édition par la fonderie, il estimera sans doute que la plupart des modèles créés pour la Salle Humbert de Romans sont trop spécifiques ou trop datés stylistiquement pour figurer au catalogue. Il se contentera de reprendre le dessin des cache-radiateurs pour le transformer en motif de garde-corps pour balcon en pierre.

Deux fauteuils provenant de la Salle Humbert de Romans. Coll. part. Photo Auction France.

Cependant, il incluera bien dans le catalogue ce modèle de pied de fauteuil avec le code GA, à la planche 40, dans l’espoir de le faire rééditer pour d’autres salles de spectacle, ce qui, à notre connaissance, ne se produira pas. On notera que sur cette illustration du catalogue de fonderie, les dossiers sont montés tête-bêche.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.