Category: Matériaux

Une nouvelle localisation de céramiques architecturales d’Hector Guimard à Paris

Notre livre consacré à la céramique de Guimard avait recensé les localisations où les céramiques architecturales créées par Hector Guimard avaient été employées, à Paris et en banlieue. Nous venons de découvrir une nouvelle adresse, 5 rue Baillou dans le 14e arrondissement.

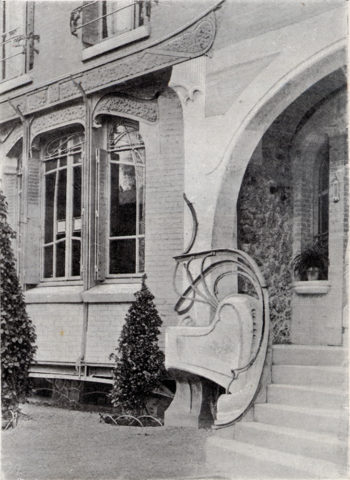

Immeuble 5 rue Baillou, Paris, vue partielle de la façade. Photo F.D.

Le bâtiment est un immeuble de rapport mitoyen de quatre niveaux et combles avec trois travées à symétrie centrale. Sa façade, essentiellement en briques, serait assez banale sans son décor de céramique. Elle comporte également un jeu de couleurs entre briques de couleur crème pour le fond et briques rouges dessinant différents motifs répétitifs, en particulier au premier étage. Un auvent à deux pans, placé au centre, au-dessus de la porte d’entrée, agrémente également cette façade. Les fontes ornementales des garde-corps n’ont pas d’intérêt particulier.

Les frises et les panneaux de céramique architecturale de Guimard présents sur la façade sont connus. Ils ont été publiés dans le catalogue Muller & Cie (La Grande Tuilerie d’Ivry) de 1904 et déjà employés sur ses premières villas, antérieures à la construction du Castel Béranger. Il s’agit des métopes n° 13, au nombre de 8 exemplaires en bandeau au rez-de-chaussée.

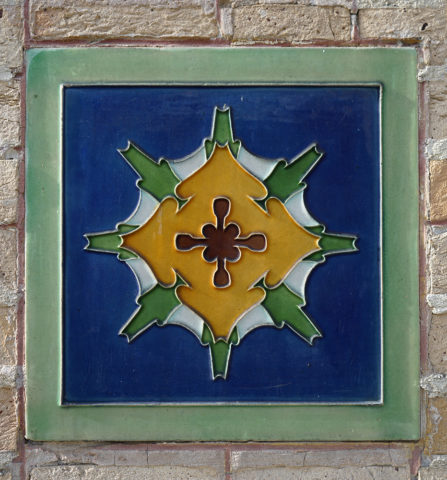

Guimard, faïence, métope n° 13, éditée par Muller et Cie. 5 rue Baillou, Paris. Photo F. D.

Leurs couleurs sont légèrement différentes de celles utilisées sur deux constructions de Guimard : l’hôtel Louis Jassedé (construit 41 rue Chardon-Lagache à Paris en 1893) et la villa Charles Jassedé (construite 63 avenue du Général De Gaulle à Issy-les-Moulineaux en 1893). Elles se rapprochent de celles de l’annexe de la mairie de Houilles, 18 rue Gambetta (date et architecte inconnus).

Guimard, faïence, métope n° 13, éditée par Muller et Cie. Hôtel Louis Jassedé, Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

Au premier étage, la fenêtre de la travée centrale, est encadrée latéralement par des panneaux n° 138.

Guimard, faïence, émail cloisonné, panneau n° 138, édité par Muller et Cie. 5 rue Baillou, Paris. Photo F. D.

Un détail de ce panneau montre bien qu’il s’agit d’émail cloisonné dont les loges en légère dépression ont été créées lors du coulage des pièces dans un moule.

Guimard, faïence, émail cloisonné, panneau n° 138 (détail), édité par Muller et Cie. 5 rue Baillou, Paris. Photo F. D.

Les couleurs sont différentes des panneaux n° 138 utilisés par Guimard sur l’hôtel Roszé (construit 34 rue Boileau en 1891).

Guimard, hôtel Roszé, panneaux n° 138 en bandeau du premier étage de la travée gauche. Photo F. D.

Sur le linteau de la fenêtre centrale du premier étage du 5 rue Baillou se trouve une frise n° 126 à trois éléments.

Guimard, faïence, émail cloisonné, frise n° 126, éditée par Muller & Cie. 5 rue Baillou, Paris. Photo F. D.

Ses couleurs sont identiques à celles des frises n° 126 que l’on trouve à de nombreuses reprises au premier étage de l’hôtel Louis Jassedé.

Guimard, faïence, émail cloisonné, frise n° 126, éditée par Muller et Cie. Hôtel Louis Jassedé, en bandeau au premier étage, Paris. Photo F. D.

De part et d’autre de ce panneau en linteau du premier étage du 5 rue Baillou, on trouve des éléments de frise n° 125, utilisés individuellement, donc avec la fonction de métopes.

Guimard, faïence, émail cloisonné, frise n° 125, éditée par Muller & Cie. 5 rue Baillou, Paris. Photo F. D.

Ses couleurs sont différentes de celles des éléments de frise n° 125 que l’on trouve sur le conduit de cheminée de la façade arrière de l’hôtel Louis Jassedé.

Guimard, faïence, émail cloisonné, frise n° 125, éditée par Muller & Cie. Hôtel Louis Jassedé, Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

Ces variations de couleurs montrent que l’entreprise Muller & Cie était à l’écoute des desiderata de sa clientèle et sans doute capable de répondre rapidement aux demandes qui lui étaient faites.

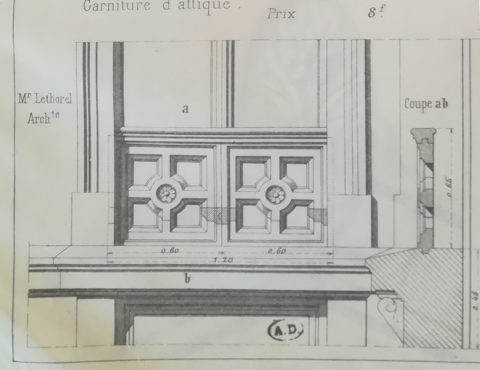

Les créations de Guimard ne sont pas les seules à figurer sur cette façade du 5 rue Baillou. En effet, l’allège de la fenêtre centrale du premier étage est une « garniture d’attique » créée par l’architecte Lethorel et qui figure dans un catalogue de 1898 de Muller & Cie.

Garniture d’attique par l’architecte Lethorel, catalogue Muller et Cie, 1895, pl. 48, n° 347. Bibliothèque des Arts Décoratifs.

Ce type d’élément est d’ailleurs assez proche d’un autre modèle où la croisée est cette fois en X et qui a été dessiné par Gustave Raulin. Ce dernier a été le professeur de Guimard à l’École Nationale des Beaux-Arts et nous le soupçonnons de l’avoir introduit chez Muller & Cie.

D’autres céramiques architecturales sont également employées au niveau des étages supérieures, comme les métopes entre le premier et le second étage (sans doute le n° 22 de Muller & Cie) et d’autres au dernier étage (non identifiées). Les linteaux du rez-de-chaussée sont également soulignés à leur partie supérieure par une mince frise de nodosités de couleur verte, probablement également produite par Muller & Cie.

Beaucoup d’immeubles de cette catégorie ne sont pas signés, en particulier lorsqu’ils ont été construit par un entrepreneur. Mais au 5 rue Baillou, l’immeuble a été élevé par un architecte qui a choisi de le signer. Au lieu de faire graver son nom et la date de construction sur une des pierres de taille de la façade, il a créé une plaque spéciale, à nouveau exécutée chez Muller & Cie et l’a placée au premier étage à l’extrémité gauche de la façade. Son lettrage est déjà de style Art nouveau, tandis que son encadrement est plutôt orientalisant.

Plaque-signature de l’architecte E. Brun, émail cloisonné, éditée par Muller et Cie. 5 rue Baillou, Paris. Photo F. D.

Cette plaque-signature est même entrée, à titre d’exemple, dans le catalogue de Muller & Cie sous le n° 347, aux côtés d’autres plaques commerciales ou de voirie. La Grande Tuilerie d’Ivry avait sans doute jugé que cette commande précoce de panneaux de style moderne présentait un intérêt.

Plaque-signature de l’architecte E. Brun, catalogue Muller et Cie, 1904, pl. 34, n° 347. Coll. Le Cercle Guimard.

Grâce à notre adhérent Olivier Desmares, nous en savons un peu plus sur cet architecte qui est très probablement Emmanuel Brun. Il a construit deux autres immeubles dans une rue parallèle à la rue Baillou, au 6 et 8 rue Louis Morard. À nouveau pourvus de façades de briques décorées de céramiques (comme de nombreux immeubles de cette rue) ils possèdent tous deux une plaque-signature de style plus nettement Art nouveau, datée de 1902.

Plaque de l’architecte Emmanuel Brun, éditée par Muller & Cie. 6 rue Louis Morard, Paris. Photo F. D.

On le retrouve dans l’édition de 1907 du répertoire des architectes élèves de l’École des Beaux-Arts sous le nom de Jean-Louis-Emmanuel Brun, né à Clermont-Ferrand en 1864. Il est entré à l’École des Beaux-Arts en 1883 (deux ans avant Guimard) où il a été l’élève de Julien Guadet. Il a exposé au Salon des Artistes Français et avait son cabinet au 78 rue Mozart (alors que Guimard installera le sien au 122 de la même rue vers 1910). Ces informations confirment le fait que les deux architectes se connaissaient très certainement.

Emmanuel Brun a également exercé à Nice où il est l’auteur d’un immeuble au 15 rue Gounod (1899) employant des céramiques de Muller & Cie (métope n° 36 au motif de chardon). Il a déménagé en 1909 dans cette ville où il est décédé en 1948.

Au quatrième étage du 6 rue Louis Morard, on trouve aussi deux tympans identiques, au motif de pavot, qui ne figurent pas dans le catalogue Muller & Cie de 1904. Il s’agit de panneaux en émail cloisonné (comme ceux de Guimard) et qui présentent même une certaine similitude avec plusieurs de ses céramiques architecturales au motif de tournesol comme le panneau n° 136, la frise n° 126 ou le tympan triangulaire non répertorié de l’hôtel Jassedé. Il se confirme donc que Muller & Cie n’a pas hésité à créer de nouveaux modèles imitant les compositions de Guimard sans en avoir la vigueur. Il est même possible que ces imitations aient pu générer un différent entre Guimard et Muller & Cie débouchant sur l’arrêt des commandes de Guimard au moment de la construction du Castel Béranger.

Tympan par Muller & Cie, émail cloisonné, au 4 étage de l’immeuble du 6 rue Louis Morard, Paris, architecte Emmanuel Brun. Photo F. D.

La plaque-signature de la rue Baillou, publiée sur le catalogue Muller & Cie de 1904, pouvait être réutilisée sur d’autres immeubles de l’architecte. Elle pouvait aussi inciter ses confrères à agir de même. À Nancy, l’architecte César Pain (1872-1946) a ainsi posé des plaques-signatures semblables sur un grand nombre de ses petites maisons de ville construites dans le style de l’École de Nancy, en particulier rue Félix Faure, à partir de 1904. Il a aussi utilisé de nombreux autres modèles de céramiques architecturales de Muller & Cie sur ses façades.

Plaque-signature de l’architecte César Pain éditée par Muller & Cie, 26 rue Félix Faure, Nancy, 1907. Photo F. D.

Nous profitons de cet article pour présenter ci-dessous un autre élément de céramique architecturale de Guimard édité par Muller & Cie. Il nous a été généreusement donné par deux de nos anciens et fidèles adhérents. Ils avaient acheté en Belgique un lot de ce modèle, sans savoir alors que Guimard en avait été le dessinateur.

Guimard, faïence, émail cloisonné, frise n° 127, éditée par Muller et Cie, don M. et Mme Mullor. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Il s’agit d’un élément de la frise n° 127 présente dans le catalogue Muller & Cie de 1904, avec des couleurs différentes. Le seul emploi connu de cette frise par Guimard est sur la véranda de la façade avant de l’hôtel Roszé.

Frise n° 127, catalogue Muller et Cie, 1904, pl. M. Coll. Le Cercle Guimard.

Frédéric Descouturelle

La conférence donnée à Sèvres est en ligne sur notre chaine YouTube

Le 06 février 2023, à la demande de la Société des Amis du musée national de Céramique et en étroite collaboration avec ce dernier, nous avons présenté une conférence intitulée « Hector Guimard, la Céramique et la Manufacture de Sèvres ».

Elle résume notre livre « La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard », publié il y a quelques mois aux éditions du Cercle Guimard, tout en développant plus particulièrement le chapitre consacré aux relations entre Guimard et la Manufacture de Sèvres.

Vase de Cerny et jardinière des Binelles. Coll. musée national de la Céramique – Cité de la Céramique, Sèvres.

Vous pouvez à présent la retrouver sur YouTube à cette adresse.

Les décors de linteaux dans l’architecture de Guimard

Nous avons été heureux de pouvoir acquérir récemment en vente publique[1] un décor de linteau en grès émaillé d’Hector Guimard édité par Bigot. Tout en le présentant à nos lecteurs, nous le replaçons dans le contexte de sa création, le comparons aux autres décors de ce type et décrivons brièvement leur évolution dans l’œuvre de Guimard. Cet article recoupe des informations contenus dans de précédents articles consacrés au stand Gilardoni & Brault de 1897, aux décors en céramique du Castel Béranger, au décor du vestibule du Castel Béranger, ainsi que dans le livre consacré à la céramique et à la lave émaillée de Guimard (éditions du Cercle Guimard, 2022).

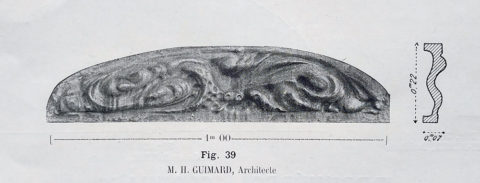

Décor de linteau par Guimard, édité par Bigot, vers 1897. Coll. part. Photo F.D.

Rappelons que les linteaux sont des traverses horizontales reposant sur deux points d’appui au-dessus d’une ouverture ou d’une baie et ayant pour fonction de soutenir la maçonnerie. Leurs décors, qu’ils soient sculptés sur les pierres du linteau ou plaqués devant elles, sont des éléments décoratifs des façades et des intérieurs dont l’origine se confond avec celle de l’architecture. En extérieur, sous nos climats, leur colorisation était problématique et ce n’est qu’avec l’arrivée de la lave émaillée à partir des années 1830 puis de la faïence ingerçable à partir des années 1840 que des décors architecturaux colorés et résistants aux intempéries ont pu commencer à enjoliver les façades de façon pérenne. Cette offre s’est multipliée avec l’augmentation du nombre de fabriques capables de les proposer et surtout avec leur industrialisation permettant de les éditer sur catalogues. L’apparition du grès émaillé à la toute fin du XIXe siècle est venue compléter une palette de produits déjà étendue.

Dès ses premières œuvres architecturales, Guimard a créé des décors de linteaux. Celui ornant l’hôtel Roszé (1891), a été sculpté en pierre. Pour cette raison, malgré le caractère répétitif de ses motifs floraux, il a sans doute été le plus coûteux de ces petites villas de l’ouest parisien.

Décor de linteau en pierre sculptée de la travée gauche de la façade sur rue de l’hôtel Roszé, 34 rue Boileau à Paris XVIe (1891). Photo F.D.

Car la presque totalité de ces premiers décors, notamment au niveau des linteaux et des tympans de ces premières villas a été réalisé de façon plus économique en céramique cloisonnée d’après les dessins de Guimard. Ils ont tous été exécutés et en partie édités par Muller & Cie. On se réfèrera à notre ouvrage La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard qui les décrit entièrement pour l’hôtel Roszé (1891), l’hôtel Louis Jassedé (1893), la villa Charles Jassedé (1893), l’hôtel Delfau (1894) et la galerie Carpeau (1894-1895). Ces décors sont constitués d’éléments séparés avec motif de début, de milieu et de fin, illustrant des motifs floraux plus ou moins identifiables.

Décor de linteau de la travée de droite de la façade sur rue de l’hôtel Roszé, 34 rue Boileau à Paris XVIe (1891). Panneau en terre cuite émaillée cloisonnée exécuté par Muller & Cie à exemplaire unique. Photo F.D.

D’autres décors sont plus simplement composés d’éléments identiques répétés (métopes), souvent encadrés par des barres métalliques orthogonales. Avec la métope n° 13, Guimard évolue stylistiquement par rapport aux motifs précédents en évoquant la poussée d’un bouton floral repoussant ses involucres avec une stylisation qui en rend la lecture difficile au premier abord.

Décor de l’encorbellement de la travée de droite de la façade sur rue de la villa Charles Jassedé à Issy-les-Moulineaux (1893). Métopes, en terre cuite émaillée, éditées par Muller & Cie sous le n° 13 et barres métalliques. Photo F.D.

Pour les façades du Castel Béranger (1895-1898), immeuble qui a marqué son entrée dans le style Art nouveau, Guimard a également conçu des décors de linteaux. Quelques-uns sont en pierre sculptée, particulièrement épais et occupant toute la hauteur de la corniche du 4e étage de la façade sur rue.

Détail de la façade sur rue du Castel Béranger (4e travée à partir de la gauche, 3e et 4e étage). Les pavillons en tôle découpée placés sous les linteaux étaient destinés à recouvrir l’enroulement des stores (à présent disparus) et n’avaient pas de fonction structurelle. Photo André Mignard.

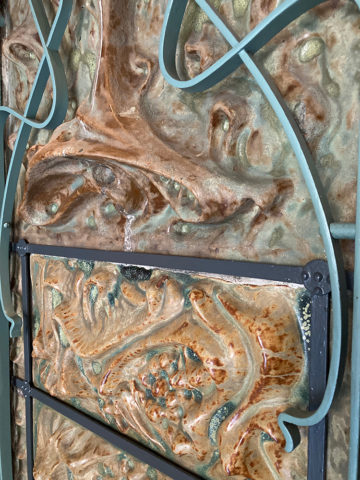

Mais la plupart des décors de linteaux des façades du Castel sont beaucoup plus discrets, masquant un linteau métallique par des métopes encadrées par des lames métalliques. Techniquement, Guimard agit ici dans la continuité de sa mise en place de décors de linteaux quelques années plus tôt sur l’hôtel Louis Jassedé et la villa Charles Jassedé. Mais stylistiquement, ses motifs ont évolué vers un modelage où l’évocation du monde du vivant est perceptible mais sans que l’on puisse réellement identifier une espèce, ni même la rattacher au règne animal ou végétal. Les colorations ont également changé, passant d’aplats de couleurs vives cloisonnées à des camaïeux de couleurs ocres ou bleutées fondues.

Vue partielle d’un décor de linteau avec des métopes répétées et encadrées, au niveau des façades sur rue ou sur cour du Castel Béranger, de fabricant incertain (Gilardoni & Brault ou Bigot). Photo F.D.

Comme nous l’avons établi dans le livre sur la céramique de Guimard, les décors extérieurs en céramique émaillée du Castel Béranger ont été produits par Gilardoni & Brault et non en grès par Bigot. Cependant nous savons qu’un exemplaire de cette métope a été repéré à Cour-Cheverny dans le Loir-et-Cher[2]. Sa localisation à 25 km de Mer, lieu d’implantation de l’entreprise A. Bigot et Cie, dans une zone géographique où la diffusion de Gilardoni & Brault était nulle, introduit un doute quant à son attribution. Contrairement aux autres décors en céramique des façades du bâtiment, ce modèle précis de métope pourrait donc avoir été produit par Bigot.

À l’extérieur du Castel Béranger, un autre décor de linteau est particulièrement remarquable. Il s’agit de celui qui coiffe la (ou les) devanture(s) de boutiques(s) se trouvant à l’origine au niveau des 7e et 8e travées, du côté droit de la façade[3]. Ce linteau métallique, comparable à son contemporain du préau de l’École du Sacré-Cœur[4], était visiblement destiné à recevoir une (ou deux) enseigne(s). Le décor qui le surmonte est des plus étranges. Trois groupes de deux types de métopes (un grand modèle et un petit) sont enserrés dans des cornières métalliques en arc de cercle, séparés par des motifs en tôle découpée pouvant évoquer des fleurs en boutons. Les métopes, en céramique émaillée, ont l’aspect inédit d’une matière informe et convulsive, s’écartant radicalement de la plupart des autres décors des façades qui conservent une parenté avec le monde du vivant.

Vue partielle du décor de linteau au-dessus des boutiques en façade sur rue du Castel Béranger. Métopes en céramique émaillée, produites par Gilardoni & Brault. Photo Nicholas Christodoulidis.

Ce style nouveau et propre à Guimard se retrouve largement sur les éléments en grès émaillé, cette fois produits par Alexandre Bigot, qui garnissent les parois du vestibule. Leur matière bouillonnante qui semble contenue par le strict motif de treillage en barres métalliques orthogonales présente des empreintes de doigts qui ont été enfoncées dans la terre glaise au moment de leur modelage.

Détail d’une paroi du vestibule du Castel Béranger en grès émaillé par Bigot. Photo F.D.

C’est sans doute dans le même laps de temps (vers 1897) qu’ont été conçus les décors de linteaux en grès émaillé dont nous présentons un exemplaire en début d’article. Ils peuvent dissimuler un linteau métallique en étant placés devant lui, mais leur forme semi-elliptique les destine aussi à être mis en place sous un arc porteur en briques[5]. Cette disposition permet alors d’équiper les baies par des fenêtres à vantaux rectangulaires, plus économiques que des vantaux à traverses supérieures arquées.

Comme sur les panneaux en grès émaillé du hall du Castel Béranger, on trouve de multiples empreintes de doigts, regroupées dans de petites zones comme si ces empreintes appartenaient à une même main.

Détail d’un décor de linteau par Guimard, édité par Bigot, vers 1897. Coll. part. Photo F.D.

On retrouve sur leur tranche supérieure, tracées à la pointe, les signatures « Hector GUIMARD Arch[6] » et « A Bigot cer ». Ils sont donc signés de façon similaire à certains panneaux en grès émaillé du vestibule du Castel Béranger et aux cheminées en grès émaillé, éditées par Bigot et placées à une vingtaine d’exemplaires dans les salles à manger de l’immeuble (« GUIMARD Arch » et « A Bigot cer »).

Signatures de Guimard et de Bigot sur la tranche supérieure du décor de linteau par Guimard, édité par Bigot, vers 1897. Coll. part. Photo F.D.

Contrairement à ces cheminées du Castel Béranger, le revers de notre décor de linteau ne présente pas le logo de Bigot : une tour crénelée.

Revers du décor de linteau par Guimard en grès émaillé, édité par Bigot, vers 1897. Les cloisonnements sont nécessaires au maintien du volume avant la cuisson. On relève des traces de scellement au ciment sur les bords. Coll. part. Photo Auctie’s. Droits réservés.

L’édition de ce décor de linteau est attestée par sa présence au sein du catalogue édité en 1902 par la société A. Bigot & Cie qui le commercialisait au prix de 40 F-or. Il est annoncé en longueur courante de 1 m avec la possibilité de porter celle-ci à 1 m 30. Pour l’instant, nous ne connaissons aucun exemplaire de cette dernière longueur. Mais même dans sa dimension courante, il a sans doute été peu diffusé puisque, sauf nouvelle découverte, nous n’en connaissons aucun exemplaire en place ailleurs que sur des bâtiments de Guimard.

Linteau par Guimard, catalogue Bigot, 1902. Coll. Françoise Mary. Photo © Ceramique-architecturale.fr.

Non seulement Guimard semble avoir été le seul à utiliser ces décors de linteaux édités par Bigot, mais qui plus est, il ne les a pas employés au moment de leur conception, préférant créer à chaque fois de nouveaux modèles. C’est seulement quelques années plus tard, alors que son style avait radicalement évolué et que ces décors s’étaient dèjà fort démodés, qu’il a commencé à s’en servir. Bien qu’il ait toujours été soucieux d’harmoniser ses créations, Guimard a parfois ainsi réutilisé des éléments décoratifs plus anciens, en décalage avec l’évolution de son style, mais qui ne nuisaient pas pour autant au résultat final.

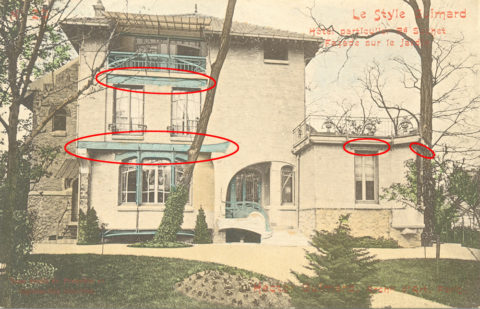

La première occurrence de leur utilisation s’est faite au Castel Val, construit en 1903 par Guimard à Auvers-sur-Oise. Plusieurs décors de linteaux ont été insérés dans les balustrades des terrasses de la villa et du garage.

Guimard au Castel Val avec Mme Chanu en août 1904. Un décor de linteau se trouve derrière son doigt levé. Photo Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

Dans une seconde phase d’aménagement de la propriété en 1911-1912, l’architecte Eugène Daubert, sous la supervision probable de Guimard, a sans doute complété cette longue balustrade en ciment joignant la villa au garage, portant à seize le nombre de ces décors de linteaux [7]. Dans cette configuration architecturale, ils perdent alors leur signification pour ne plus être que des éléments décoratifs colorés utilisés pour ponctuer le chemin. Au fil du temps cette balustrade du Castel Val s’est dégradée et a été restaurée en 2003-2004. Le seul décor original intact qui subsistait a été moulé et des copies en ciment ont été replacées dans chaque module de la balustrade.

Copie en ciment d’un décor de linteau Guimard sur la balustrade en ciment armé construite en 1911 du Castel Val à Auvers-sur-Oise (1902-1903). L’arceau le coiffant évoque ceux en fonte des balustrades du métro de Paris. Photo Nicolas Horiot.

En 2021, lors de sa revente, le Castel Val comportait encore l’élément original exposé en intérieur. Il est possible que l’élément que nous avons acquis provienne lui aussi de la balustrade originale.

Exemplaire original de décor de linteau en grès émaillé Guimard édité par Bigot, posé en 1911 au Castel Val à Auvers-sur-Oise (1902-1903). Photo F.D.

L’autre occurrence de ces décors de linteaux en grès émaillés édités par Bigot s’est faite à deux exemplaires dans la cour de l’hôtel Deron Levent en 1907. Ils surmontent effectivement des fenêtres (au premier étage) mais, placés plus en hauteur au sein de la maçonnerie, ils perdent également leur fonction primitive, celle de dissimuler (ou d’accompagner) une poutrelle métallique industrielle. Ces dernières sont pourtant bien visibles, mais enjolivées par des décors en fontes alors créés spécialement à cet usage par Guimard et dont il sera question plus loin dans notre article.

Un des deux linteaux placés au-dessus des deux fenêtres du premier étage dans la cour de l’hôtel Deron Levent de Guimard, 1907. La poutrelle en I a reçu des ornements de linteau GC. Photo F.D.

Très similaire à notre décor de linteau en grès émaillé, mais pourtant légèrement différent, un autre modèle a été retrouvé à deux exemplaires sur un immeuble banal, non daté et d’architecte inconnu, à Courbevoie[8] en banlieue parisienne. Scellés en linteaux de fenêtre de rez-de-chaussée, ces décors ne révèlent pas le nom de leur fabricant, mais leur attribution à Guimard ne fait aucun doute. Mesurant également un mètre de longueur et relevant donc d’une offre équivalente à celle du catalogue de Bigot, ils ont nécessairement été produits par un concurrent, le nom de Gilardoni & Brault étant sans doute le plus probable. On observe qu’ils ne comportent pas de coulures de l’émaillage comme on en trouve sur tous les décors de linteaux de Guimard édités chez Bigot.

Décor de linteau de Guimard, de fabricant inconnu, d’une paire, au rez-de-chaussée de la rue du 22 septembre à Courbevoie. Photo F.D.

Si nous revenons à présent en arrière, au moment de l’aménagement du Castel Béranger, nous retrouvons d’autres décors de linteaux et en particulier au sein de l’agence de Guimard, située au rez-de-chaussée de l’immeuble. Nous écartons de notre sujet les décors des chambranles des deux fenêtres du bureau du Guimard, assez grossièrement creusés à même la pierre.

Fenêtre du bureau de l’agence de Guimard au Castel Béranger. Photo F.D.

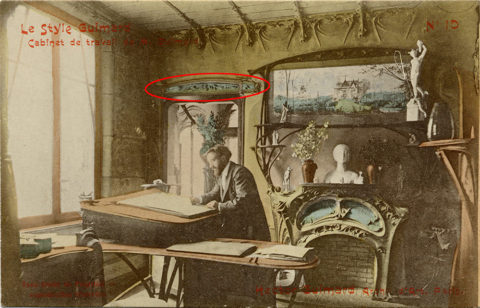

De véritables décors de linteaux se trouvent sur le mur orthogonal à celui de la rue, et tout d’abord au-dessus de la porte du dégagement permettant la sortie sur cour. Guimard y a placé un décor de linteau qui est cerné par des cornières de métal découpées et coudées. Son style est proche du linteau que nous avons acheté et, si l’on se réfère à la carte postale de l’agence Guimard, ce linteau était coloré (mais pas nécessairement en bleu) probablement avec des nuances.

Bureau de l’agence de Guimard au Castel Béranger . Carte postale ancienne n° 10 de la série Le Style Guimard éditée en 1903. Coll. part.

À l’heure actuelle, ce décor de linteau et ses cornières en métal sont uniformément peints d’une couleur verdâtre. En s’en approchant, on constate que le décor en relief n’est pas, comme on pouvait s’y attendre, en céramique mais simplement en staff.

Linteau de la porte donnant dans le dégagement permettant d’accéder à la cour dans le bureau de l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.

De l’autre côté de cette porte, dans le dégagement permettant la sortie sur cour, se trouvent deux autres décors de linteaux, jumelés à angle droit. Ils sont de même nature que le précédent (cornières et staff) et actuellement entièrement peints en blanc.

Double linteau du dégagement vers la cour de l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.

Toujours dans le bureau de Guimard, mais de l’autre côté de la cheminée, une autre porte donnant cette fois dans le bureau des dessinateurs est surmontée d’un linteau. Il est d’une plus grande longueur car il englobe aussi une niche séparée de la porte par un épais pilier. Au-dessus de ce pilier, le staff modelé est remplacé par une plaque métallique savamment découpée.

Linteau englobant la porte du bureau de Guimard donnant dans le bureau des dessinateurs et une niche dans l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.

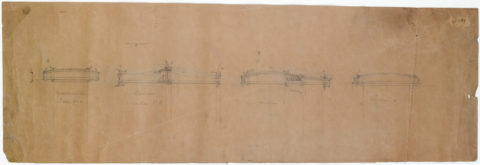

Le dessin des parties métalliques de ces trois derniers décors de linteaux existe dans le fonds Guimard du Musée d’Orsay. Il comporte sur sa droite un quatrième linteau qui n’est pas identifié. Ce dessin n’est pas daté mais pourrait approximativement remonter à l’année 1897, époque où Guimard a conçu l’aménagement de son agence.

Plan des parties métalliques des décors de linteaux du bureau de Guimard dans son agence d’architecture au Castel Béranger. De gauche à droite : linteau de la porte donnant dans le dégagement, double linteau du dégagement, linteau de la porte donnant dans le bureau des dessinateurs, linteau non identifié. Vers 1897. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 584.

Face à la cheminée, un troisième décor de linteau, beaucoup plus important, surmonte la large baie séparant en deux le bureau de Guimard. Il est de même nature que les précédents, combinant les fers industriels pliés et découpés avec des surfaces modelées en staff.

Linteau de la baie de séparation du bureau de l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.

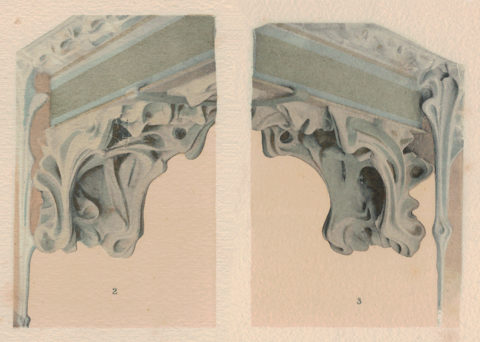

Enfin, un linteau spectaculaire sépare le bureau des dessinateurs du couloir d’entrée. Il comporte une partie centrale horizontale, comparable à celles des précédents linteaux. Mais ce sont ces consoles latérales qui assurent l’essentiel de l’effet.

Linteau entre le couloir d’entrée et le bureau des dessinateurs dans l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.

Guimard a reproduit ces deux consoles sur une planche consacrée à des éléments métalliques dans le portfolio du Castel Béranger et a mentionné dans les légendes : « Console en fonte des filets en fer ». Mais leur examen révèle que, comme la totalité des consoles de l’agence et des espaces communs, elles ont été moulées en staff et non en fonte. Ce choix, probablement dicté par une recherche d’économie et de facilité de mise en place, vient contredire le crédo rationaliste de Guimard[9] puisque les consoles expriment une fonction de soutien.

Consoles du linteau entre le couloir d’entrée et le bureau des dessinateurs dans l’agence de Guimard au Castel Béranger. Photomontage par infographie de deux illustrations de la planche 51 du portfolio du Castel Béranger.

Toujours en 1897, Guimard est chargé de la construction du stand Gilardoni & Brault à l’Exposition nationale de la céramique. Comme nous l’avons vu précédemment, lors de la phase de décor du Castel Béranger, il a sollicité cette tuilerie implantée à Choisy-le-Roi. L’entreprise, dotée d’un solide savoir-faire en matière de décor architectural, lui a alors fourni les décors externes et une partie des rétrécissements de cheminées des salons. Le stand Gilardoni & Brault, sous la forme du « Porche en Céramique d’une Habitation » présente certes des produits fabriqués par la tuilerie (tuiles, briques, et même deux modèles de sculptures de style historique) mais surtout un étourdissant ensemble de décors en grès émaillé, modelés par le sculpteur Raphanel[10]. Le nouveau style de Guimard s’est ainsi trouvé révélé d’une manière radicale au grand public qui n’avait pas encore vraiment eu connaissance de cette construction excentrée qu’était le Castel Béranger. Linteaux, appuis de fenêtres, meneaux, corniches, chéneaux et faitières, sans compter un décor complet d’escalier sont l’occasion d’un déchaînement de formes abstraites mouvantes, concentrées dans un espace bien plus réduit qu’au Castel. Seul le panneau au chat faisant le gros dos[11], vraisemblablement exposé ici avant sa mise en place sous l’oriel du Castel Béranger apporte une note de réalisme à cet exercice de style en forme de façade.

Stand de Gilardoni & Brault à l’Exposition nationale de la céramique en 1897 à Paris, au sein du Palais des Beaux-Arts . Carte postale ancienne n° 3 de la série Le Style Guimard, éditée en 1903. La date de 1898 portée sur la carte est erronée. Coll. part.

Au-dessus de la petite fenêtre à gauche et de la petite porte à droite, Guimard a placé des décors de linteaux qui sont encadrés par des cornières (à gauche) ou des lames en tôle découpée (à droite). Là encore, l’aspect de leur modelage est très proche du décor de linteau édité par Bigot (ou l’inverse). Le fait que nous sachions que pour cet ensemble Guimard a eu recours au sculpteur Raphanel peut nous laisser supposer, mais sans certitude, que ce dernier a aussi participé au modelage du décor de linteau édité chez Bigot, ainsi qu’au modelage des décors de linteaux présents dans l’agence du Castel Béranger, le tout d’après des dessins de Guimard.

Décor de linteau de la petite porte à droite du stand Gilardoni & Brault à l’Exposition nationale de la céramique en 1897. Détail de la Carte postale ancienne n° 3 de la série Le Style Guimard, éditée en 1903. Coll. part.

Presqu’en même temps que le Castel Béranger, Guimard a construit au Vésinet la villa Berthe en 1896. D’aspect plus conventionnel que le Castel par la symétrie de sa façade tournée vers la rue, la villa possède néanmoins de très beaux détails décoratifs comme les décors des linteaux des fenêtres du premier étage, probablement élaborés à la même époque (1897) que ceux du stand Gilardoni & Brault et du Castel Béranger.

Façade sur rue de la villa Berthe au Vésinet, 1896. Photo F.D.

Sur la travée centrale, légèrement bombée, le décor est divisé en trois parties, elles-mêmes subdivisées en trois éléments en grès émaillé. Les jonctions entre les éléments sont masquées par des lames en tôle découpée. À la différence de la disposition des panneaux du vestibule du Castel Béranger, ces lames ne sont plus strictement orthogonales mais courbes, participant ainsi davantage au décor. Cette innovation pourrait être le signe d’une création légèrement postérieure, mais elle apparaît pourtant sur les plans datés d’avril 1896. Là aussi, la planéité de ces lames, contrastant avec la protrusion des éléments en grès émaillé, semble leur donner une fonction de contrainte s’opposant au bouillonnement de la matière.

Partie centrale en trois éléments du décor de linteau de la travée centrale du premier étage de la villa Berthe au Vésinet (1896). Photo Nicolas Horiot.

Partie latérale en trois éléments du décor de linteau de la travée centrale du premier étage de la villa Berthe au Vésinet (1896). Photo Nicolas Horiot.

Décor de linteau en onze éléments de l’une des quatre travées latérales de la façade principale du premier étage de la villa Berthe au Vésinet (1896). L’élément central a été scindé en trois pour l’allonger légèrement et l’adapter à la largeur de la fenêtre. Le décor du linteau de la fenêtre de la travée latérale droite de la façade postérieure est identique. Photo Olivier Pons.

Décor de linteau en onze éléments de la travée latérale droite de la façade droite du premier étage de la villa Berthe au Vésinet (1896). L’élément central a été raccourci à ses extrémités pour l’adapter à la largeur de la fenêtre. Les décors des linteaux des fenêtres des deux travées latérales gauches de la façade postérieure sont identiques. Photo F.D.

Rapidement, à partir de 1898, Guimard a été attiré par l’utilisation de la lave émaillée qui se sculpte, ou qui, dans sa version dite de la lave reconstituée[12], se moule. Son émaillage permet une vivacité des coloris et une précision de leur mise en place que le grès émaillé aux tons plus ternes et plus fondus n’atteint pas. Vaporisé sur des panneaux ou des blocs de lave naturelle « sabrée » ou « rustiquée », cet émaillage permet aussi d’ajouter une coloration presque inaltérable à un travail traditionnel de la pierre. L’une des premières utilisations architecturales de la lave émaillée par Guimard s’est sans doute faite sur les linteaux de l’hôtel Roy, 81 boulevard Suchet à Paris en 1898. Sa destruction ne nous permet pas de connaître la couleur exacte employée car la colorisation de la carte postale représentant sa façade sur rue n’est pas forcément un reflet de la réalité. Outre les linteaux des trois fenêtres de la grande baie du rez-de-chaussée, du grand linteau qui la surmonte et du grand linteau placé au-dessus des fenêtres du premier étage, il est probable qu’au niveau de l’annexe à droite, sous la terrasse, les décors des linteaux des fenêtres étaient aussi en lave émaillée.

Hôtel Roy, 81 boulevard Suchet, Paris, en 1899. Carte postale ancienne n° 20 de la série Le Style Guimard, éditée en 1903. Coll. part.

La photo en noir et blanc de l’article d’Abel Favre consacré à Guimard et paru dans la revue Le Mois de septembre 1901, montre, là aussi, la présence de lames courbes en tôle découpée entourant et divisant les plaques de lave émaillée.

Détail de la façade sur rue de l’hôtel Roy, 81 boulevard Suchet à Paris. Revue Le Mois, septembre 1901. Coll. part.

L’immeuble de Guimard le plus emblématique de l’utilisation de la lave émaillée est bien sûr la maison Coilliot à Lille en 1898-1900. Guimard a revêtu sa façade sur rue par des panneaux sabrés et émaillés en vert en y intégrant deux importantes enseignes. Elles se distinguent du reste de la façade par leur surface lisse et leur fond jaune mais ne sont pas des décors de linteaux.

Enseignes en lave émaillée naturelle de la façade de la Maison Coilliot, 14 rue de Fleurus à Lille, 1898-1900. Photo F.D.

À l’intérieur de la maison, Guimard a disposé plusieurs décors de linteaux dont un double au-dessus des deux portes du palier donnant accès à l’appartement du premier étage. Au moins quatre autres petits décors de linteaux en lave émaillée étaient disposés au sein de l’appartement, enserrés par des lames de fer pliées. Pour leur modelage, l’évolution stylistique de Guimard est patente par rapport au décor de linteau édité par Bigot. Réalisés en lave reconstituée par estampage sur un moule avant cuisson et émaillage, ils auraient pu facilement être multipliés et employés sur d’autres constructions de Guimard. Mais pour l’instant nous n’en connaissons pas d’autres tirages. Comme pour le Castel Béranger et le stand Gilardoni & Brault, ces décors de linteaux étaient enserrés dans des lames de fer pliées.

Recto, verso et encadrement d’un décor de linteau en lave émaillée reconstituée provenant du premier étage de la maison Coilliot, 14 rue de Fleurus à Lille, 1898-1900. Long.1,05 m, haut. 0,19 m. Coll. part.

Lors de la première partie de sa carrière, plus « militante », au lieu de dissimuler les linteaux métalliques en les recouvrant par un décor, Guimard a aussi cherché à les mettre en valeur. Lorsque des poutrelles en I étaient employées, en particulier pour les soubassements, il a agi de la même manière qu’avec des fers industriels en cornière, en U ou en T, en découpant la partie centrale et en pliant les ailettes

Extrémité de la poutrelle en I du soubassement de la villa Berthe au niveau de la terrasse. Photo Nicolas Horiot.

En hauteur, il a parfois créé de véritables décors d’une grande complexité tout en leur donnant une impression de légèreté en combinant de la tôle rivetée à des cornières découpées, elles-mêmes doublées ou triplées par des barres de fer pliées. La dépense entraînée par la forte augmentation du métrage des fers a été habilement compensée par l’économie réalisée en employant des matériaux industriels mis en œuvre par un serrurier et non par un ferronnier. Le plus bel exemple d’un tel linteau est sans doute celui de la boutique Coutollau à Angers en 1896.

Détail d’une photographie ancienne non datée de la boutique Coutollau, 6 boulevard de Saumur à Angers, 1896. Coll. part., droits réservés.

En se tournant de plus en plus vers la production en série, Guimard a pu créer un important corpus de fontes ornementales, édité par la fonderie de Saint-Dizier et diffusé sur un catalogue spécial. Parmi ces fontes, plusieurs modèles de décors d’extrémités de linteaux peuvent s’adapter aux poutrelles en I de dimensions normalisées (IPN) en s’insérant le long de l’âme. Ils sont pourvus d’un œillet pour leur fixation par rivetage ou boulonnage.

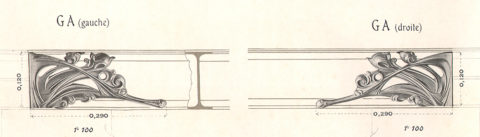

Le modèle GA est le plus grand, conçu pour une âme de 12 cm.

Ornements de linteau GA. Détail de la pl. 15 du catalogue des Fontes Artistiques pour Constructions, Fumisterie Jardins et Sépultures Style Moderne, publié en 1908. Coll. part.

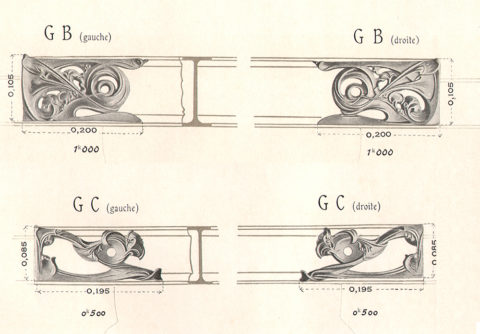

Les modèles GB et GC sont conçus pour des âmes de 10,5 et 8,5 cm.

Ornements de linteaux GB et GC. Détails et photomontage de la pl. 15 du catalogue des Fontes Artistiques pour Constructions, Fumisterie Jardins et Sépultures Style Moderne, publié en 1908. Coll. part.

La rosace GE[13] a la même hauteur que les ornements GB. Également pourvue d’un œillet, elle est destinée à ponctuer les poutrelles. Nous ne connaissons cependant aucune occurrence d’une telle utilisation.

Ornements de linteau GE. Détails de la pl. 15 du catalogue des Fontes Artistiques pour Constructions, Fumisterie Jardins et Sépultures Style Moderne, publié en 1908. Coll. part.

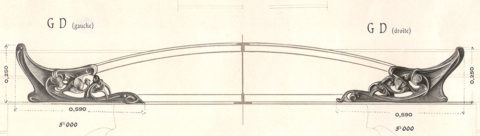

Les modèles GD sont différents car ils ne comportent pas d’œillet et sont conçus pour s’adapter à deux petits fers en T, l’un horizontal et l’autre cintré. En raison de la faiblesse de leur section, ces fers ne peuvent avoir de fonction de linteau et cette combinaison de fers et de fontes ne peut donc qu’être plaquée devant un linteau porteur ou se placer sous un arc[14].

Ornements de linteau GD. Détails de la pl. 15 du catalogue des Fontes Artistiques pour Constructions, Fumisterie Jardins et Sépultures Style Moderne, publié en 1908. Coll. part.

Guimard les a largement utilisés sur les deux immeubles Jassedé du 142 avenue de Versailles et du 1 rue Lancret[15] à Paris (1903-1905) en les appliquant contre des poutrelles en I.

Ornements de linteau GD sur l’immeuble du 14 avenue de Versailles à Paris, façade rue Lancret, 1903-1905. Photo F.D.

Le dernier exemple d’utilisation des ornements de linteaux GD par Guimard s’est sans doute fait sur la fenêtre du premier étage sur rue de la petite villa d’Eaubonne que nous datons approximativement de 1907. Sans doute pour donner plus de discrétion à ce linteau, Guimard ne lui a pas adjoint le fer supérieur arqué.

Ornements de linteau GD sur une villa de Guimard à Eaubonne, 16 rue Jean Doyen, vers 1907. Photo F.D.

Contemporain de la villa d’Eaubonne, l’hôtel Deron Levent, villa de la Réunion à Paris, comporte également plusieurs linteaux en poutrelles métalliques recevant des ornements en fonte (GA, GB, GC). Cependant, pour cette construction plus luxueuse qui se hausse au statut d’hôtel particulier, Guimard a éprouvé le besoin d’ajouter des décors modelés en stuc surmontant les linteaux des fenêtres du premier et du deuxième étage de la travée centrale. Et dans le même but, il a fait sculpter les consoles soutenant les balcons de cette travée, ainsi que l’arc de la fenêtre du second étage.

Linteau métallique, tympan en stuc et arc de la fenêtre du premier étage de la travée centrale de l’hôtel Deron Levent, 1907. La poutrelle en I a reçu des ornements de linteau GA. Photo F.D.

Linteau métallique, tympan en stuc et arc de la fenêtre du second étage de la travée centrale de l’hôtel Deron Levent, 1907. La poutrelle en I a reçu des ornements de linteau GB. Photo F.D.

Nous avons vu plus haut que, dans la cour de cet hôtel, Guimard avait placé deux linteaux métalliques au-dessus des fenêtres du premier étage et qu’il les avait pourvus d’ornements GC. Là aussi, il a voulu en renforcer l’effet décoratif en leur adjoignant cette fois ses anciens décors de linteaux en grès émaillé édités par Bigot.

La villa d’Eaubonne et l’hôtel Deron Levent sont pratiquement les dernières constructions[16] sur lesquelles Guimard a fait apparaître des linteaux métalliques. Par la suite, l’expression d’une élégance de bon aloi a supplanté la volonté d’afficher la structure du bâtiment sur les façades. C‘est donc la sculpture de la pierre qui a progressivement pris le relais des multiples décors de linteaux que nous avons répertoriés. Mais là encore, Guimard a su s’écarter du conformisme de ses confrères. Alors que la plupart des architectes concentrent le décor des linteaux des portes d’entrée en leur milieu pour y placer une tête, un motif quelconque ou un simple numéro de rue, Guimard a pris le contre-pied de cette habitude en évidant au contraire la partie centrale et en augmentant le décor sur la partie haute des jambages et sur les angles supérieurs.

Porte d’entrée de l’hôtel Mezzara. Photo F.D.

Même sur la porte de son hôtel particulier, avenue Mozart, où Guimard a placé son monogramme au centre du linteau de la porte d’entrée, la surabondance du décor latéral rend plus discrète la présence de ce motif.

Photographie ancienne de l’hôtel Guimard, 122 avenue Mozart, 1909-1912. Coll. Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Le décor des linteaux a donc fidèlement suivi l’évolution du style de Guimard en matière d’architecture, passant d’une multiplicité de matériaux, souvent très colorés, à une restriction de leur nombre et à une plus grande sobriété dans la coloration. Dans le même temps, leur modelage, bouillonnant à l’époque du Castel Béranger, s’est assagi pour se tourner vers la recherche d’élégance.

Frédéric Descouturelle

Notes :

[1] Vente Auctie’s du 02 décembre 2022, à Drouot salle 10, lot 183.

[2] Information fournie par Mme Françoise Mary.

[3] L’aspect réel de ce (ou ces) boutique(s) nous est pratiquement inconnu. Dans le portfolio du Castel Béranger, aux planches 1 et 2, Guimard en donne deux versions dessinées, à la fois différentes et imaginaires. Seule une petite partie des devantures est photographiée (sans avoir été retouchée) aux planches 3 et 6 et fait apparaitre de simples panneaux de verre verticaux étroits conformes au premier projet du Castel Béranger avant sa transformation par Guimard en un immeuble de style Art nouveau. Ces ouvertures ont été par la suite réduites en simples fenêtres reprenant le gabarit de la fenêtre de droite de l’agence de Guimard.

[4] 9 avenue de la Frillière, Paris XVIe, 1895.

[5] Il devient alors nécessaire pour l’architecte et pour l’entrepreneur de concevoir leur arc en suivant les dimensions et la courbure du décor de linteau. Il s’agit du même phénomène de renversement des rôles qui s’est répandu tout au long du XIXe siècle en raison de l’édition en série des décors et qui voit, par exemple, les menuisiers tenus de fabriquer leurs huisseries en fonction des dimensions des panneaux de fontes ornementales disponibles sur catalogues.

[6] Guimard a donc préféré se prévaloir de la fonction d’architecte qu’il tenait en haute estime, plutôt que celle de sculpteur-modeleur qu’il aurait plus logiquement utilisé en signant « Hector Guimard sc ».

[7] Ce chiffre est celui de l’actuelle disposition après restauration de la balustrade. Cependant une photographie ancienne montre que la répartition des décors de linteau était sans doute différente de l’actuelle. De plus, deux autres modules de balustrade existent aussi au niveau du portail de l’entrée carrossable sur rue, sans que nous sachions s’il s’agit bien d’une disposition d’époque.

[8] Nous remercions Georges Barbier-Ludwig, ancien conservateur du musée Roybet-Fould de Courbevoie de nous avoir signalé leur existence.

[9] « Guimard me disait ce matin une chose juste : dissimuler le moins possible la nature des matériaux — que du bois reste du bois, etc. — et si pour des raisons pratiques on est forcé de les recouvrir, que l’on conserve le plus possible les caractères de chaque matériau, sinon dans leur teinte, pour se garder de toute imitation, mais dans leur ton pour rester logique… » Signac, Paul, Journal, 15 janvier 1899, cité par Thiébaut, Philippe, La Revue de l’Art, 1991, vol. 92 ; n° 1, p. 72-78.

[10] Le nom de Raphanel est le seul nom de collaborateur cité dans la presse. Il l’est également sur le plan du stand et sur le projet d’enseigne du stand dessiné par Guimard. Il apparait également en compagnie de celui du sculpteur plus connu Jean-Désiré Ringel d’Illzach dans le portfolio du Castel Béranger où tous deux sont crédités de l’exécution des modèles de sculpture. Il s’agit vraisemblablement du sculpteur Xavier Raphanel (1876-1957), auteur de nombreuses statuettes historicistes et de quelques objets d’art décoratif.

[11] On se réfèrera au livre La Céramique et la lave émaillée de Guimard où nous faisons l’hypothèse que ce panneau au chat faisant le gros dos est la réduction d’un panneau légèrement plus grand, édité en version gauche et droite, et qui a été remodelé pour entrer dans l’espace qu’il occupe actuellement au Castel Béranger, peut-être à la place d’un autre décor initialement prévu.

[12] Cf. le livre La Céramique et la lave émaillée de Guimard ou notre article sur la lave émaillée.

[13] La rosace GE est également répertoriée en tant que rosace GO sur la planche des ornements divers. De même que les ornements de linteau GA, GB et GC, elle sera intégrée lors d’une augmentation du catalogue à des compositions de balcons et de balustrades fondues en une seule pièce.

[14] C’est cette solution qui a été adoptée pour le seul exemple d’utilisation des ornements de linteaux GD en dehors de Guimard sur un immeuble non daté et d’architecte inconnu au 13 avenue de Metz à Châlons-en-Champagne.

[15] Sur la façade de l’immeuble du 142 avenue de Versailles à Paris donnant dans la rue Lancret, le fer supérieur arqué des décors de linteaux est manquant sur toute la 2e travée (petites fenêtres d’un escalier), ainsi que sur toutes les façades sur rue de l’immeuble du 1 rue Lancret. Cette systématisation des manques écarterait l’hypothèse de destructions aléatoires de ce fer supérieur. Cependant on note que même lorsque le fer supérieur est manquant, les coins supérieurs et intérieurs des ornements de linteaux GD ont été sciés, comme dans les cas où un fer supérieur arqué y était inséré. Faute de pouvoir examiner de près un ornement de linteau GD, nous ne connaissons pas la raison précise de cette amputation, mais il est probable qu’elle est due à un impératif technique puisqu’elle n’existe pas sur le linteau de la villa d’Eaubonne où un fer supérieur arqué n’a pas été mis en place.

[16] Sur l’immeuble Franck, 10 rue de Bretagne, réalisé de façon très économique de 1914 à 1919, les linteaux métalliques ont réapparu, sans aucun décor. La maquette de maison standardisée, vers 1921, conservée au musée des Arts Décoratifs, montre également des linteaux apparents qui pourraient avoir été prévus en ciment armé.

Addenda le 25 mars 2023

Un décor de linteau en grès émaillé par Bigot, semblable à celui que nous présentons en début d’article, a été brièvement mis en vente le 25/3/2023 sur le site LeBonCoin. L’existence de ce nouvel exemplaire (le troisième) plaide en faveur de l’existence d’une série de ces décors de linteaux provenant du Castel Val.

À l’occasion de la sortie du livre « La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard », une signature sera organisée au Castel Béranger, samedi 19 mars après-midi de 14 h à 17 h

Il ne vous reste plus que quelques jours (jusqu’au 7 mars) pour participer à la souscription du livre en le commandant au prix exceptionnel de 20 € (au lieu de 30 €, prix définitif). Si vous désirez récupérer votre exemplaire à l’occasion de la signature organisée au Castel Béranger, signalez-le nous en n’envoyant que le montant hors frais de port.

Les auteurs, Frédéric Descouturelle et Olivier Pons, ainsi que l’équipe du Cercle Guimard vous recevront au rez-de-chaussée, dans l’ancienne agence de Guimard, avec entrée fléchée par le hameau Béranger.

Dès ses premières créations architecturales, Guimard a utilisé la céramique et a très rapidement créé de nouveaux modèles dont certains ont été édités. Toujours moderne, il a traduit dans ce matériau l’évolution radicale de son style et a créé des décors et des objets qui figurent parmi les chef-d’œuvres du patrimoine. En employant la lave émaillée dès le Castel Béranger il a magnifié ce matériau rare aux propriétés étonnantes.

Pour la première fois, un ouvrage rassemble et commente toute la production et l’utilisation par Guimard de ces matériaux en les resituant dans leur contexte historique.

L’ouvrage comporte 152 pages, plus de 380 illustrations en grande majorité inédites et une couverture souple rempliée (larg. 26 cm, haut. 32 cm).

Pour commander le livre, il vous suffit de nous renvoyer le bon de souscription en pièce jointe accompagné de votre règlement. Si vous souhaitez régler par virement, merci d’envoyer un message à l’adresse suivante : infos@lecercleguimard.fr.

En attendant, vous trouverez ci-dessous quelques pages du livre à feuilleter :

Le livre « La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard » est disponible

Dès ses premières créations architecturales, Guimard a utilisé la céramique et a très rapidement créé de nouveaux modèles dont certains ont été édités. Toujours moderne, il a traduit dans ce matériau l’évolution radicale de son style et a créé des décors et des objets qui figurent parmi les chef-d’œuvres du patrimoine. En employant la lave émaillée dès le Castel Béranger il a magnifié ce matériau rare aux propriétés étonnantes.

Pour la première fois, un ouvrage rassemble et commente toute la production et l’utilisation par Guimard de ces matériaux en les resituant dans leur contexte historique.

L’ouvrage comporte 152 pages, plus de 380 illustrations en grande majorité inédites et une couverture souple rempliée (larg. 26 cm, haut. 32 cm). Le Cercle Guimard vous propose d’acquérir ce livre au prix de 30€.

Pour commander le livre, contactez nous à l’adresse infos@lecercleguimard.fr

Ci-dessous quelques pages du livre à feuilleter :

Le livre est disponible dans les librairie suivantes :

Librairie le Cabanon : 122 rue de Charenton, 75012 Paris

Librairie du musée d’Orsay : esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75007 Paris

Librairie du Camée : 70 rue Saint André des Arts, 75006 Paris

Librairie Mollat : 15 rue Vital-Carles, 33000 Bordeaux

Le stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique en 1897 et autres réalisations architecturales en céramique émaillée

Notre précédent article a montré que les décors en céramique du Castel Béranger ne sont que partiellement attribuables à l’entreprise Bigot, spécialisée dans le grès émaillé. En nous penchant sur une réalisation contemporaine, celle du stand présenté par Guimard à l’Exposition de la Céramique en 1897, nous continuons à préciser les rôles des entreprises de céramique auxquelles Guimard a fait appel, celui des modeleurs qui l’ont secondé, et la nature des produits de leur travail (grès ou terre cuite). Quelques décors en céramique réalisés dans la filiation de ceux du Castel Béranger, mais pour d’autres constructions, seront également évoqués.

Le panneau au chat faisant le gros dos dont nous avons traité précédemment se retrouve (sans doute avant sa mise en place définitive sur le Castel Béranger) inclus dans le stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique et de tous les Arts du feu[1] en 1897.

Panneau au chat faisant le gros dos, c. 1897, céramique émaillée par Gilardoni & Brault, placé sous l’oriel à l’angle gauche du second étage du bâtiment sur rue. Photo Nicholas Christodoulidis.

Cette exposition mêle tous les produits issus de la céramique (et de la verrerie) qu’ils soient des matériaux de construction, des matériaux techniques ou des expressions artistiques. Pour ces dernières, outre l’indispensable section rétrospective, on y trouve les noms de ceux qui s’exprimeront bientôt de façon remarquable dans le style moderne : Bigot[2], Lachenal, Delaherche, Massier, Dalpayrat, mais aussi des entreprises plus importantes et plus industrielles aux productions nécessairement éclectiques comme Loebnitz, Keller et Guérin, Muller, Gilardoni & Brault[3]. Bien entendu la Manufacture de Sèvres est largement représentée[4].

La seule image que nous ayons du stand de Guimard se trouve sur l’une des cartes postales de la série Le Style Guimard[5].

Stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique et de tous les Arts du Feu en 1897 : « Porche en Céramique d’une Habitation ». Carte postale ancienne n° 3 de la série Le Style Guimard, fautivement datée 1898. Le chat faisant le gros dos se trouve en haut à droite. Coll. part..

Dans la mesure où le public parisien ne pouvait alors qu’incidemment connaître l’existence du Castel Béranger en cours de finition, ce stand a été la première manifestation publique du style moderne de Guimard et a certainement provoqué un choc visuel par son aspect radicalement novateur. Plus qu’un stand, cette présentation est une véritable réalisation architecturale adoptant le parti d’un porche d’immeuble[6] adossé à un mur aveugle garni de miroirs. Ses murs sont en briques et Guimard, en ajoutant un auvent au toit de tuiles, a déployé un important matériel de faîtage, de corniches et de tympan qui surmonte le riche encadrement des ouvertures à claire-voie dont une fenêtre à meneaux et jardinière en partie basse. Le décor se poursuit à l’intérieur avec une console et un pilastre au départ de l’escalier, un lambris qui accompagne la montée des marches et probablement un plafond.

Les décors en céramique du Castel Béranger

Les décors en céramique du Castel Béranger sont habituellement réputés être en grès émaillé et avoir été produits par l’entreprise Bigot. Mais la découverte de nouveaux documents nous permet de réviser cette opinion. Nous n’abordons pas ici les mosaïques en grès cérame qui sont mentionnées dans l’article sur le décor du vestibule. Ce dernier, ainsi que l’article consacré au panneau du chat faisant le gros dos ont été modifiés.

Le Castel Béranger (1895-1898), maison de rapport destinée à la petite bourgeoisie, porte les espoirs d’un jeune architecte soucieux de se faire remarquer par un coup d’éclat médiatique et d’échapper ainsi au sort promis aux architectes sortis non diplômés de l’École des Beaux-Arts : une vie laborieuse et obscure. Sa façade, composite et colorée, porte la marque de la brusque conversion de l’architecte qui passe d’un style néo-Viollet-le-Ducien à l’Art nouveau. Elle utilise de nombreux matériaux : pierre de taille, meulière, brique rouge, brique émaillée, ferronnerie, fonte ornementale, vitraux et céramique architecturale.

Le Castel Béranger (1895-1898), façade sur la rue Jean-de-La-Fontaine et angle avec le hameau Béranger. Photo André Mignard.

Pour ce dernier matériau, Guimard s’adresse pour la première fois à deux nouvelles entreprises, au détriment de Muller et Cie[1] qui le fournissait jusque-là pour les panneaux de céramique émaillée dont il ornait ses constructions. De ces deux entreprises, la plus ancienne et la plus importante en terme de volume de production est Gilardoni fils, A. Brault et Cie[2]. La plus récente est A. Bigot et Cie[3] qui s’est positionnée exclusivement sur le grès émaillé[4]. Bigot est alors très à l’écoute des nouvelles tendances stylistiques et Guimard semble avoir voulu expérimenter ce nouveau matériau avec lui. La liste des intervenants qu’il fait figurer sur l’une des premières planches du portfolio du Castel Béranger mentionne bien ces deux entreprises dans les termes suivants :

Photomontage par infographie d’un extrait de la planche du portfolio du Castel Béranger contenant les noms des entreprises ayant exécuté les modèles. Coll. part.

On est certain de la participation de Bigot sur deux fournitures qui ont reçu sa signature : le décor du vestibule (signé en bas de chaque panneau) et les cheminées de certaines salles à manger.

La Grande Tuilerie d’Ivry — Cinquième partie : Muller tout feu tout flammes

Cette série d’articles consacrée à l’entreprise du céramiste Émile Muller à Ivry et à ses rapports avec le mouvement Art nouveau se conclut par une étude centrée sur sa production de cheminées de style moderne. Nous nous offrons ainsi une escapade en dehors des créations de Guimard puisqu’à notre connaissance celui-ci n’a pas sollicité Muller pour créer et encore moins éditer des objets du décor fixe. Mais nous saisissons l’occasion de cet article pour y révéler l’existence de fausses cheminées d’un modèle bien connu de Muller et dont l’une se trouve au Metropolitan Museum de New York.

Depuis toujours, la cheminée — le foyer — symbolise à la foi le lieu de la vie domestique et la cellule familiale qui se réunit autour d’elle quand elle apporte un peu de confort pendant les mois froids de l’année. Au XIXe siècle, alors que la salle à manger devient la pièce de réception bourgeoise par excellence, sa cheminée est un élément essentiel du décor, même si son rôle fonctionnel diminue à mesure de la progression des innovations que sont le poêle puis la salamandre qui s’adapte devant son foyer et surtout le chauffage central par radiateurs ou par conduits d’air chaud. La cheminée est alors réduite à un rôle de chauffage d’appoint ou de demi-saison. Cependant, ni les propriétaires, ni les décorateurs, ne sont prêts à abdiquer quant à sa présence dans la maison et à son rôle dans la représentation sociale[1].

Les cheminées de style Art nouveau

L’Art nouveau sera le style dans lequel l’aspect formel de la cheminée va littéralement exploser. De 1895 à 1900, les modèles modernes sont peu nombreux et surtout peu visibles car destinés à des intérieurs privés, sans commercialisation en série, à l’exception de quelques rares modèles présentés dans les revues spécialisées ou des salons officiels.

Dans les sections françaises de l’Exposition universelle de 1900, on peut tout d’abord croiser des cheminées dont la structure est encore clairement néogothique ou néo-Renaissance mais dont le décor est simplement modernisé comme celles de William Haensler, de Georges Turck ou du stand des Écoles professionnelles de la Ville de Paris. D’autres cheminées sont clairement de style Art nouveau comme celles des salles à manger de la maison Épeaux et de la maison Dumas, toutes deux du faubourg Saint-Antoine, qui réinterprètent avec surabondance le style naturaliste des nancéiens.

Cheminée de la salle à manger de la maison Dumas, présentée à l’Exposition universelle de Paris de 1900. Actuellement exposée au sein de la villa Cochet (Champagnes Pommery) à Reims. Nous ignorons le nom du céramiste qui a fourni le rétrécissement. Photo auteur.

La cheminée présentée par Louis Bigaux est plus personnelle, tout comme celle d’Henri Bellery-Desfontaine qui fait la part belle à la peinture sur sa grande hotte.

Mais de véritables innovations stylistiques sont aussi présentes à cette exposition, au sein de la classe 66 (décoration fixe des édifices publics et des habitations) avec la cheminée en bois du stand de Pierre Selmersheim et celle de Guimard en fonte bronzée et lave émaillée où structure et décor fusionnent en des formes organiques.

Cheminée du stand de Pierre Selmersheim, présentée à l’Exposition universelle de 1900. Portfolio Exposition de 1900 La Décoration et l’Ameublement, 2e série. Bibliothèque Forney.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.