La Grande Tuilerie d’Ivry — Troisième partie : Muller et Hector Guimard, hôtel Roszé et hôtel Jassedé.

Cette série d’articles consacrée à l’entreprise du céramiste Émile Muller à Ivry donne un aperçu de ses créations dans le domaine de l’Art nouveau. Dans ce troisième article, puis dans le prochain, nous tentons de cerner la collaboration entre Muller & Cie et Hector Guimard.

Nos articles ne présenteront pas tous les dessins de céramique architecturale de Guimard connus et destinés à Muller & Cie ni toutes les occurrences d’utilisation de ses panneaux décoratifs par d’autres architectes. Cette étude exhaustive est menée parallèlement pour la constitution d’un répertoire spécifique.

Hector Guimard est un cas particulier parmi les architectes modernes qui fournissent des modèles à Muller & Cie puisqu’il fait appel à la Grande Tuilerie d’Ivry pour le décor de ses premières villas construites dans l’ouest parisien dès le début des années 1890. Ces commandes débouchent immédiatement sur l’édition de modèles. Mais curieusement, dès la construction du Castel Béranger en 1895-1898, Guimard ne semble plus passer commande à Muller & Cie et s’adresse alors à Gilardoni & Brault et à Alexandre Bigot. Presqu’une décennie plus tard, 14 de ses modèles continuent cependant de figurer au catalogue n° 2 de Muller & Cie de 1904.

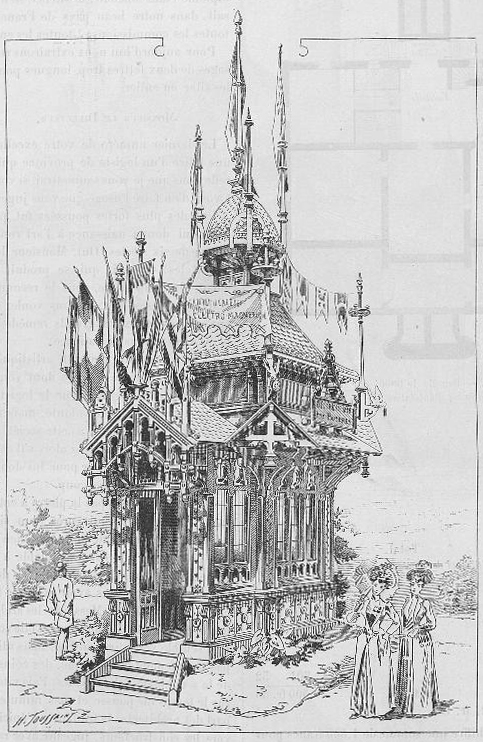

Dès sa première construction connue, un modeste pavillon vantant les méthodes thérapeutiques de l’électricité et de l’électromagnétisme[1] pour un obscur Ferdinand de Boyères à l’Exposition universelle de 1889, Guimard utilise la céramique[2] en décor des panneaux insérés dans la menuiserie. La revue professionnelle La Construction Moderne du 22 mars 1890 en donne une gravure (sans doute d’après photo) mais nous ignorons quels ont été les modèles de céramiques utilisés et quel en a été le fournisseur.

Le « Pavillon de l’application de l’électricité à la médecine » de Guimard à l’Exposition universelle de 1889. Illustration par Henri Toussaint parue dans La Construction Moderne du 22 mars 1890. Les décors céramiques se trouvent sur le soubassement ainsi que sur les panneaux séparant les fenêtres. Site Gallica BNF.

L’hôtel Roszé

Deux ans plus tard, en 1891, pour l’hôtel Roszé au 34 rue Boileau dans le XVIe arrondissement, nous avons la certitude d’une véritable collaboration entre Guimard et Muller & Cie grâce à la présence de plusieurs panneaux de l’hôtel sur le catalogue n° 2 de 1904. À cette époque, Guimard n’a que 24 ans et il est loin d’avoir la notoriété qui sera la sienne à partir du Castel Béranger. La nouveauté de ses modèles qui nous semble actuellement moins évidente, doit pourtant être alors suffisante pour que Louis d’Émile Muller pressente que ce jeune architecte mérite l’attention.

Construit contre un mitoyen du côté droit, l’hôtel comprend trois façades, actuellement difficilement lisibles de la rue en raison de la palissade et de l’envahissement par les glycines.

L’hôtel Roszé, 34 rue Boileau à Paris, cliché pris en 1975. À cette époque les panneaux de céramique présents sur la façade avant et la façade arrière sont masqués par une couche de peinture. © Bildarchiv Foto Marburg. Droits réservés.

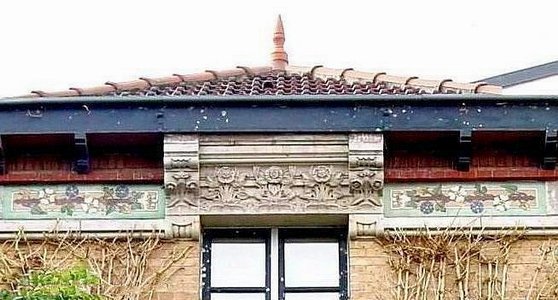

En façade sur rue, sur la travée de gauche, les frises placées de part et d’autre du linteau[3] de la fenêtre du premier étage sont revêtues de panneaux en quatre éléments figurant une branche d’où sortent alternativement une fleur bleue et une fleur blanche.

Hôtel Roszé, travée de gauche, premier étage, frise et linteau. Photo internet, site lartnouveau.com. Droits réservés. L’épi de faîtage visible sur cette photographie n’est pas celui d’origine.

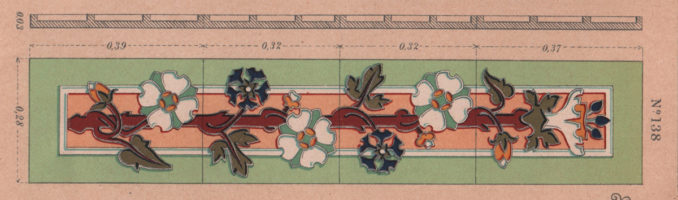

Un motif de début (28 x 39 cm), un motif de fin (28 x 37 cm) et un motif de milieu (28 x 32 cm) permettent d’allonger à volonté ce modèle de panneau vendu par Muller & Cie à 25 F-or le mètre en terre cuite émaillée et à 30 F-or le mètre en grès émaillé.

Panneau n° 138 par Guimard. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. C. Coll. part.

Sur la travée de droite, la baie de l’escalier est encadrée à sa partie supérieure par un panneau dont le motif décoratif est proche du précédent mais qui a été conçu spécifiquement pour cette baie au linteau arqué. C’est sans doute pour cette raison qu’il n’est pas repris au catalogue.

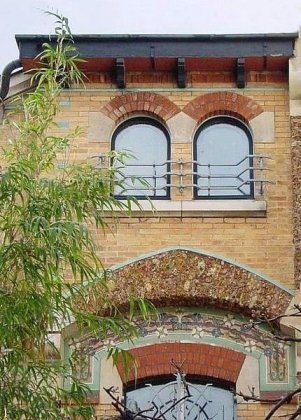

Hôtel Roszé, travée de droite de la façade sur rue. Photo internet, site lartnouveau.com. Droits réservés.

Hôtel Roszé, travée de droite de la façade sur rue. Détail de l’encadrement de la baie de l’escalier. Photo internet. Droits réservés.

Sur la façade arrière, le décor céramique se concentre autour de la grande fenêtre de l’oriel du rez-de-chaussée qui prolonge la salle à manger. De part et d’autre de cette fenêtre se trouvent deux grands panneaux de cinq éléments dont le thème décoratif est proche des précédents panneaux.

Hôtel Roszé, oriel au rez-de-chaussée de la façade arrière. Panneaux latéraux Muller & Cie par Guimard n° 140 ; métopes sur le soubassement Muller & Cie par Guimard n° 42. Photo internet. Droits réservés.

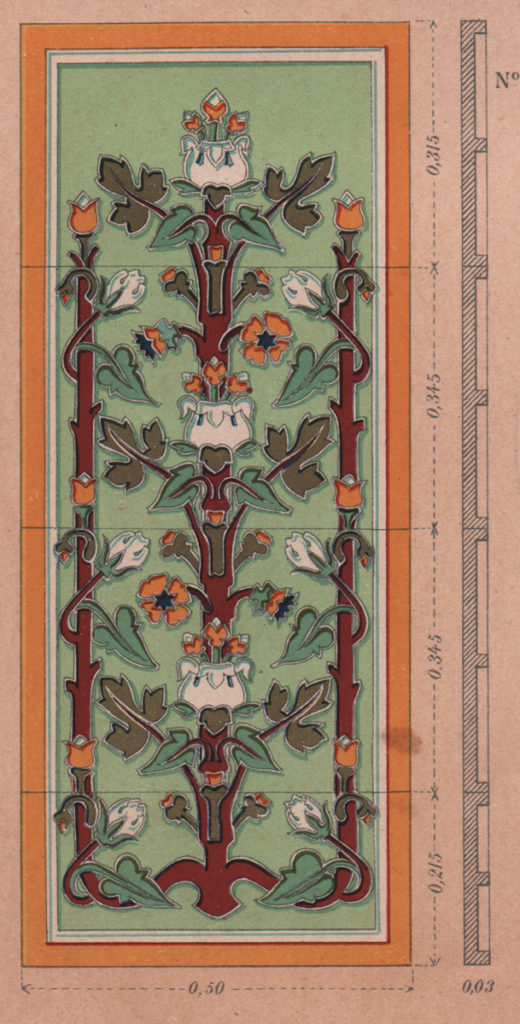

Les trois branches parallèles donnent une alternance de fleurs jaunes et de fleurs blanches. Le principe est le même : un motif de début (50 x 21,5 cm) et un motif de fin (50 x 31,5 cm) encadrent plusieurs motifs de milieu (50 x 34,5 cm). Ce panneau est vendu par Muller & Cie à 35 F-or le mètre en terre cuite émaillée et à 40 F-or le mètre en grès émaillé.

Panneau n° 140 par Guimard. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. C. Coll. part.

Au-dessous de ces deux panneaux et de part et d’autre de la jardinière, très peu visibles sur la photo de l’oriel, se trouvent deux autres panneaux (en un seul élément chacun) dont le dessin appartient au fonds Guimard du musée d’Orsay. Ce modèle ne sera pas édité.

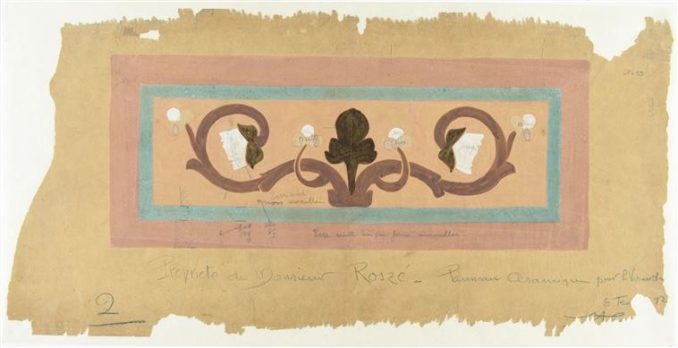

Dessin aquarellé pour les deux panneaux de part et d’autre de la jardinière de l’oriel de l’hôtel Roszé. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 659, papier calque, aquarelle crayon de couleur.

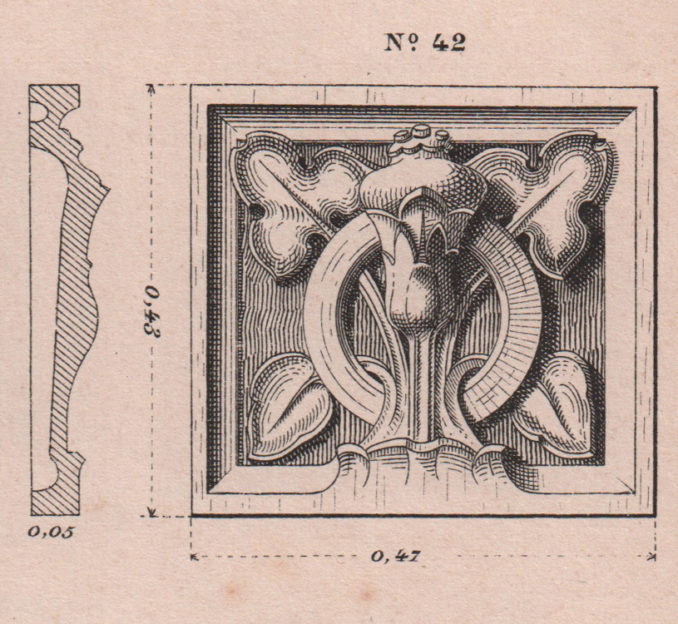

Au niveau du soubassement de l’oriel, on trouve une rangée de six métopes identiques au motif de pavot en capsule enserrant un anneau. Le modèle qui a également été créé par Guimard, figure au catalogue Muller & Cie sous le n° 42. Il est décliné en terre cuite rouge à 7 F-or, terre cuite blanche à 8,50 F-or, terre cuite émaillée à 16 F-or, grès non émaillé à 10 F-or et enfin grès émaillé à 18 F-or.

Métope n° 42 par Guimard. Haut. 43 cm, larg. 47 cm. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 4. Coll. part.

La version choisie pour l’hôtel Roszé, en terre cuite rouge, est la moins onéreuse mais grâce au site céramique-architecturale.fr, nous pouvons avoir l’image d’un exemplaire émaillé qui se trouve sur un immeuble à Choisy-le-Roi.

Métope n° 42, modèle par Guimard, édité par Muller & Cie, version émaillée. Rue Anatole France à Choisy-le-Roi. Photo Françoise Marie. © céramique-architecturale.fr. Droits réservés.

En ce qui concerne les faîtages, on voit sur la photo datée de 1975 que nous présentons en début d’article que l’épi de faitage de la toiture de la travée de gauche est différent de celui qui est actuellement présent. Il est plus visible sur une photographie en couleurs prise par Felipe Ferré avant 2003.

Faitages de la toiture de la travée gauche et du porche de l’hôtel Roszé. Photo Felipe Ferré, reprise dans le livre Guimard par Vigne et Ferré, éditions Charles Moreau & Felipe Ferré, 2003, p. 30. Droits réservés.

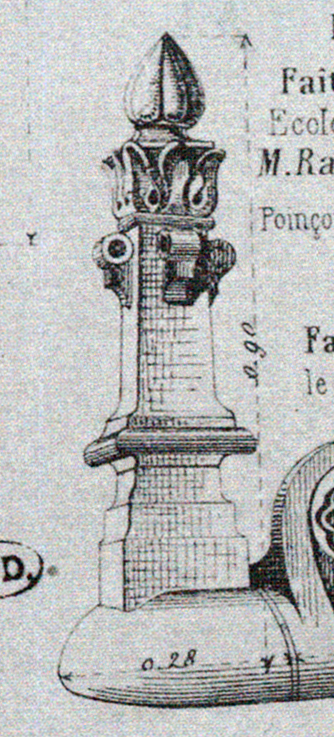

Il s’agit bien d’un modèle de Muller & Cie, équivalent au poinçon n° 23, présent dans le catalogue n° 1 de 1895-1896. Mais son auteur n’est autre que Gustave Raulin, lequel est à la fois l’architecte communal de la commune d’Ivry où se trouve la Grande Tuilerie de Muller & Cie et le professeur de Guimard à l’École des Beaux-Arts. Il a créé ce modèle pour les bâtiments des écoles de la commune, édifiés en 1880-1882.

Poinçon de faîtage n° 23 par l’architecte Gustave Raulin pour les écoles d’Ivry-sur-Seine. Catalogue Muller & Cie n° 1, 1895-1896, pl. 12. Bibliothèque des Arts décoratifs.

Nous n’avons pas pu pour le moment retrouver l’origine du modèle d’épi de faîtage qui se trouve sur le porche, mais il ne fait guère de doute qu’il s’agit, de même que les tuiles des arêtiers, d’un modèle de Muller & Cie.

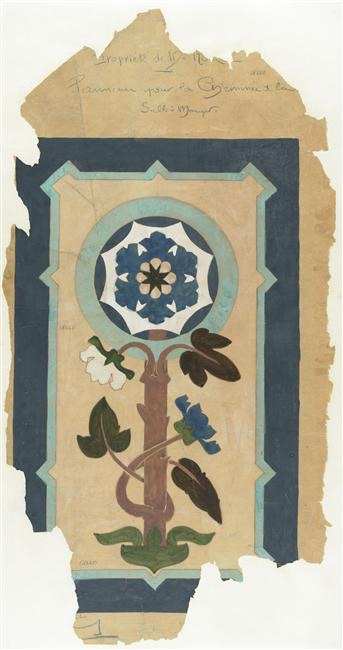

À l’intérieur de la maison, dans la salle à manger, un panneau a été dessiné pour orner la cheminée. Le dessin en est conservé dans le fonds Guimard au musée d’Orsay.

Dessin aquarellé d’un panneau destiné à la cheminée de la salle à manger de l’hôtel Roszé. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 660, papier calque, aquarelle crayon de couleur. Droits réservés.

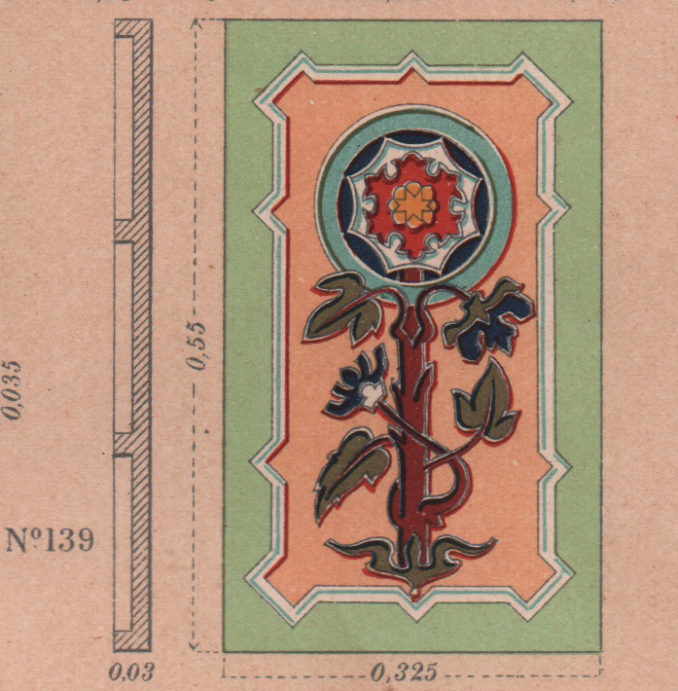

On peut penser qu’il a eu son symétrique sur cette cheminée car c’est le panneau en miroir qui se trouve être édité par Muller & Cie sous le n° 139 avec un jeu de couleurs différentes de celles du dessin, pour 15 f-or en tere cuite émaillée et 20 F-or en grès émaillé.

Panneau n° 139 par Guimard. Haut. 55 cm, larg. 32,5 cm. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. C. Coll. part.

L’hôtel Jassedé

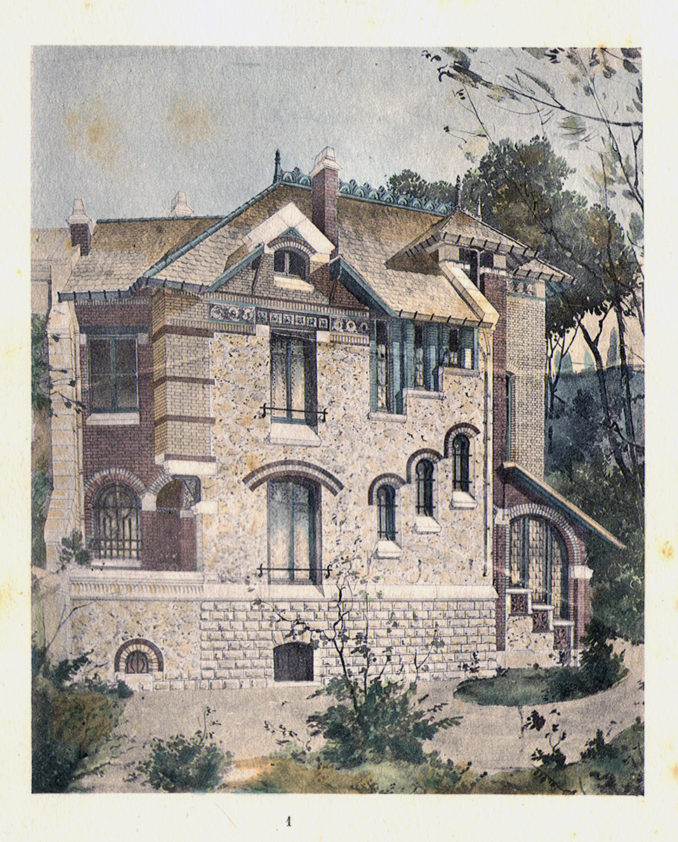

Deux ans plus tard, en 1893, Guimard construit dans le même quartier, au 41 rue du Point-du-Jour (aujourd’hui rue Chardon-Lagache), un autre petit hôtel particulier pour le commerçant Louis Jassedé. Il s’agit de sa première construction a être véritablement remarquée et Guimard n’hésitera pas à la mettre en avant — au détriment du Castel Béranger — au sein du portfolio des Documents d’Atelier[4] qui en 1898 et 1899 donne un tour d’horizon de la création moderne.

Façade sur rue de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Documents d’Atelier, 2ème série, 1899, pl. n° 17. Coll. part. L’hôtel est représenté comme s’il était dans un parc alors que cette façade se trouve sur le trottoir de la rue.

Il s’agit à nouveau d’une construction dont une façade latérale (gauche cette fois) s’appuie sur un mitoyen. Sa petite parcelle triangulaire comporte aussi un garage et sa façade arrière donne sur la voie privée d’un lotissement : la villa de La Réunion.

Garage, façades droite et arrière de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache et 9 villa de La Réunion à Paris. Vue prise depuis l’hôtel Deron-Levent. Photo auteur.

Cet hôtel présente de réelles inventions décoratives et est pourvu de nombreux décors céramiques, notamment en frises sous la toiture, ainsi que de tuiles et d’épis de faîtage. Très colorées, les façades reçoivent de la pierre de taille, de la meulière, deux types de briques (rouge et orangé clair) créant des contrastes de couleurs et de textures, ainsi que de petites surfaces linéaires de briques émaillées bleu turquoise et vert céladon dont on peut penser qu’elles ont été fournies par Muller & Cie.

Parties supérieures des façades avant et droite de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

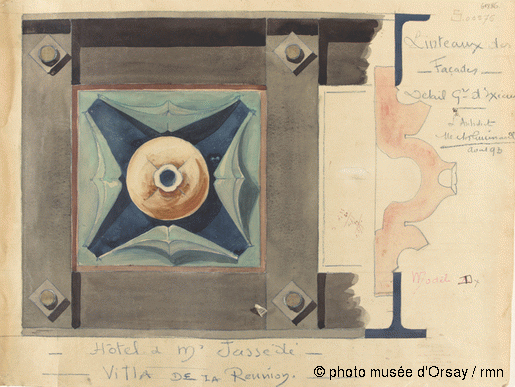

Pour le décor des linteaux de deux fenêtres du premier étage, l’une en façade sur rue et l’autre en façade arrière, Guimard invente un cadre strictement rectiligne constitué de cornières en fer avec vissage apparent qu’il reprendra sur plusieurs immeubles en donnant une forme mouvementée à ce cadre.

Linteau d’une fenêtre du premier étage de la façade sur rue de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

Dessin des linteaux des fenêtres de l’hôtel Jassedé par Guimard, aquarelle et crayon sur papier, daté août 1893. GP 886. Fonds Guimard, Musée d’Orsay. Droits réservés.

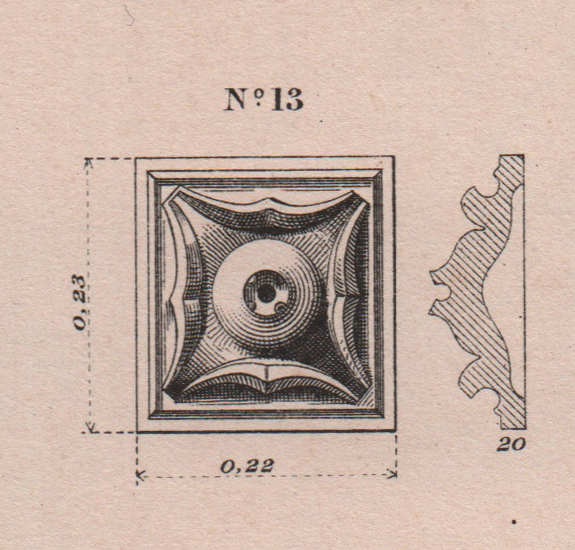

Les métopes enserrés dans ce cadre ont la forme d’un bouton floral dont la croissance semble percer une enveloppe externe qui se trouve retroussée sur les quatre côtés. Il est édité sous le n° 13 du catalogue Muller & Cie au prix de 1,40 F-or la pièce en terre cuite rouge, 1,70 F-or en terre cuite blanche, 3,80 F-or en terre cuite émaillée, 2 F-or en grès non émaillé et 4,60 F-or en grès émaillé.

Métope n° 13 par Guimard. Haut. 23 cm, larg. 22 cm. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 1. Coll. part.

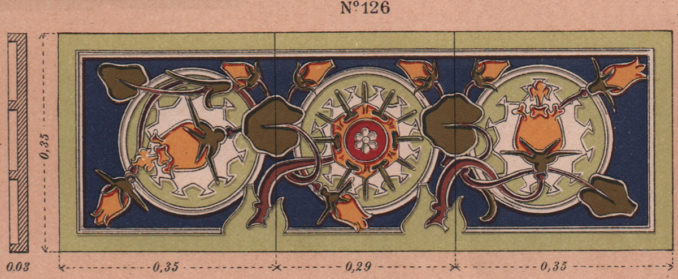

De part et d’autre de ces linteaux de fenêtres au premier étage ainsi qu’en frise sous la toiture de la façade sur rue, de la façade latérale droite et de la façade arrière, Guimard dispose des panneaux composés de carreaux.

Bandeau à droite du linteau d’une fenêtre du premier étage de la façade sur rue de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

Ce modèle de panneau est édité sous le n° 126 du catalogue Muller & Cie au prix de 25 F-or le mètre en terre cuite émaillée et 30 F-or le mètre en grès émaillé. Comme pour les autres panneaux de ce type, l’élément de milieu peut être répété pour l’allonger. Le thème décoratif est un bouton floral avec des feuilles dont le limbe est peu lobé et dont l’extrémité est arrondie. Même si les feuilles ne correspondent pas, il s’agit vraisemblablement du tournesol dont on retrouve le motif solaire rayonnant en arrière-plan.

Panneau n° 126 par Guimard. Élément de début et de fin : haut. 35 cm, larg. 35 cm ; élément de milieu 35 cm, larg. 29 cm. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 1. Coll. part.

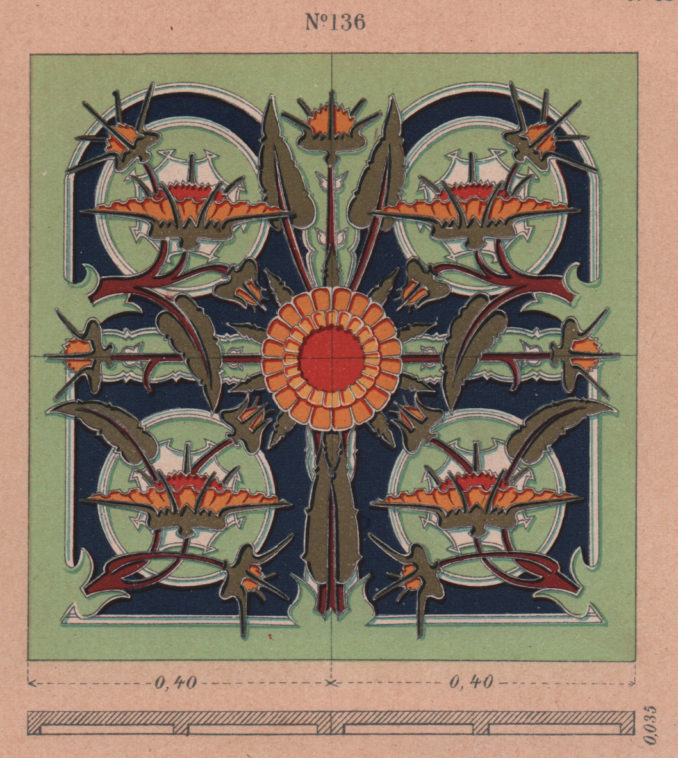

Sur l’allège de la lucarne du second étage de la façade droite, Guimard place un panneau de quatre éléments.

Panneau en allège et tympan d’une lucarne du second étage de la façade latérale droite de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

Ce panneau est édité sous le n° 136 du catalogue Muller & Cie au prix de 45 F-or en terre cuite émaillée et 60 F-or en grès émaillé. Son motif en quatre carreaux peut être répété en hauteur ou en largeur. Les plantes représentées sont cette fois plus identifiables. Le dessin et la couleur des fleurs – en boutons ou épanouies, vues de face ou de profil – et des feuilles – en forme de cœur allongé et à bord dentelé – sont bien ceux de tournesols.

Panneau n° 136 par Guimard. Chaque carreau : haut : 40 cm, larg. 40 cm. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. C. Coll. part.

Le tympan de la même fenêtre reçoit un panneau de deux éléments sur le même thème décoratif. Sans doute en raison de sa forme particulière, moins adaptable à une autre construction, il n’est pas repris sur le catalogue de Muller & Cie.

Tympan d’une fenêtre du premier étage de la façade latérale droite de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

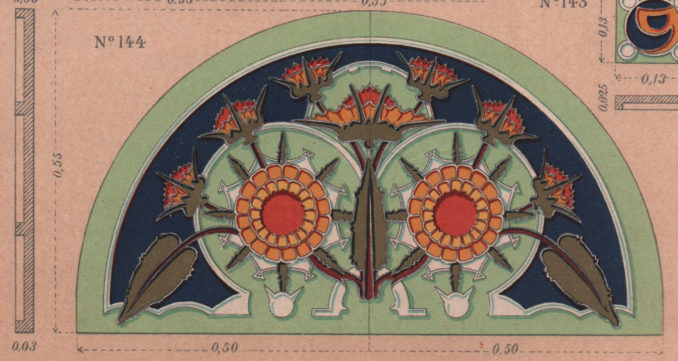

Deux autres panneaux utilisés comme tympans se trouvent aussi sur deux portes du rez-de-chaussée. Le plus large, composé de deux éléments, a une forme semi-circulaire et est destiné à la porte principale de l’hôtel qui donne dans le jardin.

Tympan de la porte d’entrée sur le jardin, façade latérale droite de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo Dominique Magdelaine.

Il est édité sous le n° 144 du catalogue Muller & Cie au prix de 30 F-or en terre cuite émaillée et 40 F-or en grès émaillé.

Panneau n° 144 par Guimard. Chaque élément : haut : 55 cm, larg. 50 cm. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. C. Coll. part.

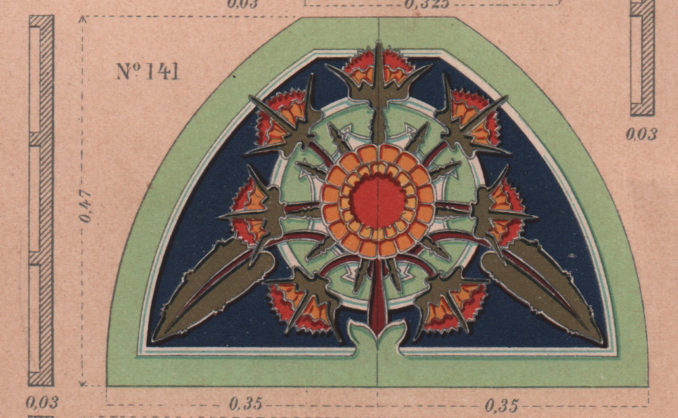

Au niveau de la façade sur rue, un second panneau plus étroit, également en deux éléments, condense le motif précédant en un arc ogival tronqué. Il se trouve au-dessus de la porte du bureau qui donne accès à une courette.

Tympan de la porte entre le bureau et la courette de la façade sur rue de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

Il est édité sous le n° 144 du catalogue Muller & Cie au prix de 25 F-or en terre cuite émaillée et 30 F-or en grès émaillé.

Panneau n° 141 par Guimard. Chaque élément : haut : 47 cm, larg. 35 cm. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. C. Coll. part.

Toujours sur le thème du tournesol, Guimard a également créé deux éléments symétriques triangulaires à bord latéral arrondi. Ils sont placés du conduit de cheminée au niveau du second étage de la travée gauche de la façade arrière. Pour la même raison que vue plus haut, ces éléments trop personnalisés n’ont pas été édités par Muller & Cie.

Décor du conduit de cheminée au niveau du second étage de la façade arrière de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

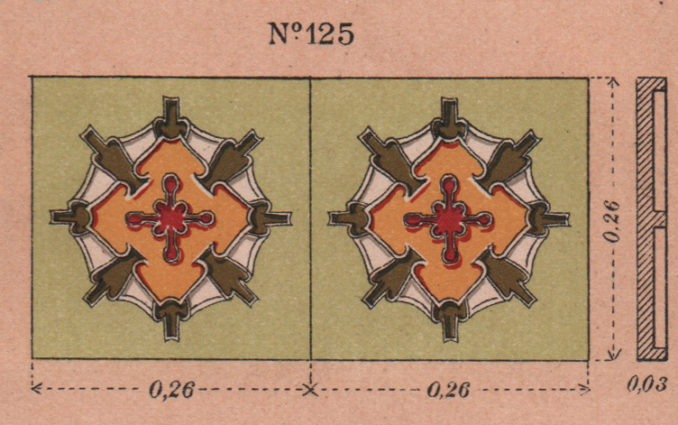

En revanche, le carreau placé sur le conduit de cheminée est édité sous forme de frise au n° 125 du catalogue Muller & Cie au prix de 20 F-or en terre cuite émaillée et 25 F-or en grès émaillé.

Frise n° 125 par Guimard. Chaque carreau : haut : 26 cm, larg. 26 cm. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. M. Coll. part.

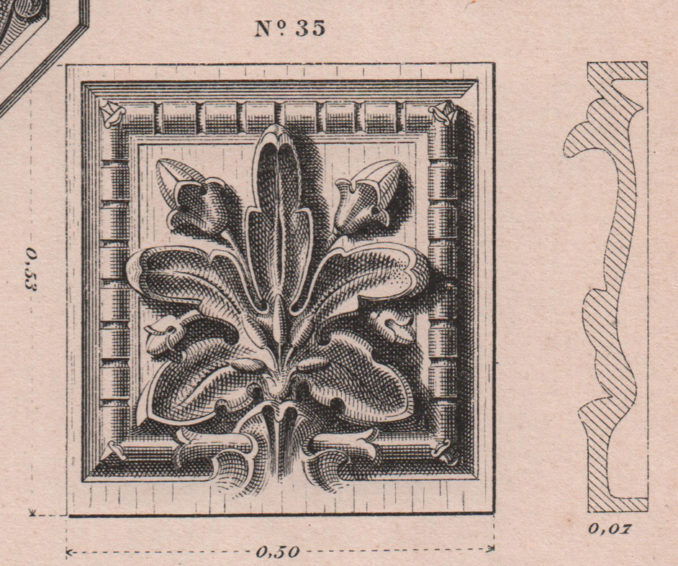

Sur les socles de la façade sur rue et de la façade latérale droite, on trouve plusieurs exemplaires d’un grand métope carré.

Deux métopes n° 35 sur le socle de la façade latérale droite de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo auteur.

Métope n° 35 sur le socle de la façade sur rue de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

Son motif décoratif, à symétrie centrale, peu évocateur d’un point de vue botanique, est une feuille polylobée accompagnée de boutons floraux au sein d’un cadre cannelé. La réalisation de ce modèle au fort relief présente d’ailleurs une difficulté particulière car il n’est pas « en dépouille[5] ».

D’un poids de 22 kg, il figure au catalogue Muller & Cie sous le n° 35 où il est décliné en terre cuite rouge à 8 F-or pièce, terre cuite blanche à 10 F-or, terre cuite émaillée à 20 F-or, grès non émaillé à 15 F-or et enfin grès émaillé à 25 F-or.

Métope n° 35 par Guimard. Haut : 53 cm, larg. 50 cm. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 3. Coll. part.

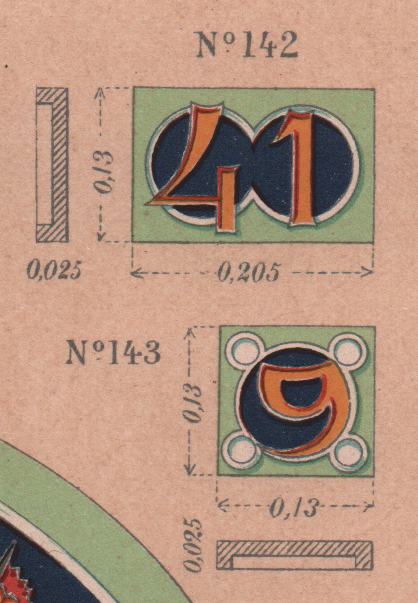

Les numéros de rue, 41 côté rue Chardon-Lagache et 9 côté villa de la Réunion ont également fait l’objet d’une édition. Mais, curieusement, Guimard n’a pas fait l’effort de dessiner les autres chiffres. Il est donc vraisemblable que peu de commandes ont été passées sur ces articles qui figurent sur le catalogue n° 2 de Muller & Cie plutôt à titre d’exemples modernes.

Dessin du numéro de maison du côté de la rue Chardon-Lagache de l’hôtel Jassedé par Guimard, aquarelle et crayon sur papier, non daté. GP 892. Fonds Guimard, Musée d’Orsay. Droits réservés.

Carreaux de numéros de maison n° 142 et 143 par Guimard. Haut : 13 cm, larg. 20,5 cm pour le numéro 41 et larg. 13 cm pour le numéro 9. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 3. Coll. part.

Numéro de maison 9 du coté de la villa de La Réunion de l’hôtel Jassedé. Photo Nicholas Christodoulidis.

Citons encore un petit élément au dessin très simple, de forme triangulaire tronquée avec sa base arrondie qui surmonte le linteau de la lucarne de la travée médiane du second étage de la façade sur rue. Comme les autres panneaux de forme trop personnalisée, il ne sera pas édité.

Panneau en un élément entre le linteau et le fronton de la lucarne de la travée médiane du second étage de la façade sur rue de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris, photo Nicholas Christodoulidis.

Les différentes toitures, celle de l’hôtel, celle du garage, celle du porche et même celle du muret sur rue ont été garnies de faîtages demandés à Muller & Cie. C’est vraisemblablement cette dernière qui a aussi fourni les tuiles plates vernissées aux extrémités arrondies que l’on trouve sur les toitures de l’hôtel, du garage et du porche, ainsi que les arêtiers de l’hôtel et du garage. Sur les vues colorisées du portfolio Documents d’Atelier et de la carte postale n° 12 de la série Le Style Guimard, on voit avec suffisamment de précision le modèle de faîtage utilisé.

Détail de la façade sur jardin de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Documents d’Atelier, 2ème série, 1899, pl. n° 18. Coll. part.

Il s’agit du n° 22 du catalogue n° 1 de Muller & Cie.

Faîtage n° 22, catalogue Muller & Cie n° 1, 1903, pl. 18. Bibliothèque du Musée des Arts décoratifs.

C’est ce même modèle qui figure, colorée en vert, sur un dessin de Guimard (GP 2231) destiné à l’hôtel Jassedé et daté « août 93 ». Sur la même feuille, d’autres modèles du catalogue de Muller & Cie sont également redessinés.

Dessin de tuiles faîtières ornées d’après le n° 22 du catalogue n° 1 de Muller & Cie, aquarelle et crayon sur papier, daté août 93, GP 2231, cachet : Emile Muller & Cie. Fonds Guimard, Musée d’Orsay. Droits réservés.

Les tuiles faîtières ornées de la toiture de l’hôtel ont disparu pendant des décennies. Celles qui ont récemment réapparu ne sont pas celles d’époque mais sont en fait des répliques simplifiées de celles de la villa Charles Jassedé qui sont d’un modèle différent (cf. article). Le fait de trouver un ornement scié au voisinage d’un épi donne un aspect assez particulier à cette restauration.

Tuiles, arêtier, épi de faîtage et tuiles faîtières de la toiture de l’hôtel Jassedé, état actuel. Photo Nicholas Christodoulidis.

À l’heure actuelle, l’hôtel Jassedé est à nouveau pourvu d’épis de faîtage. Les dessins conservés dans le fond Guimard du musée d’Orsay (GP 2231, GP 895 et GP 2039) ainsi que les catalogues Muller permettent de comprendre la démarche de Guimard qui a fait transformer par Muller l’épi n° 23 de Raulin (que nous avons vu plus haut employé sur la toiture de l’hôtel Roszé) en supprimant les petits rouleaux latéraux et en ajoutant des enroulements tirés de l’épi n° 22.

Épi de faîtage pour l’hôtel Jassedé, aquarelle et crayon sur papier, non daté, mention « poinçon n° 23 modifié ». Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 895. Droits réservés.

Épi de faîtage de la toiture de l’hôtel Jassedé, état actuel. Photo auteur.

La toiture du garage possède également des arêtiers, des tuiles faîtières non ornées et des épis de faîtage. Ces derniers sont proches de ceux de la toiture de l’hôtel mais leur fût est cette fois de section ronde. On le retrouve à l’identique en tant qu’épi n° 4 du catalogue Muller & Cie n° 1 de 1903. Peut-être s’agit-il alors de l’édition du modèle recomposé par Guimard dix ans plus tôt.

Faîtage et arêtiers du garage de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

Poinçon de faîtage n° 4, pl. 16 du catalogue n° 1 Muller & Cie de 1906. Coll. Mario Baecke.

Deux autres emplacements ont également reçu un faîtage : la couverture du porche ainsi que celle du muret compris entre le garage et le portail donnant sur la villa de La Réunion. À nouveau, Guimard s’est servi d’un modèle de chaperon tiré du catalogue n° 1 de Muller.

Chaperon non numéroté du catalogue Muller & Cie n° 1 de 1903, pl. 15 (détail). Bibliothèque du Musée des Arts décoratifs.

On peut penser qu’il n’en était pas le concepteur puisque le modèle n’est pas attribué. Mais il a judicieusement remplacé les terminaisons apicales des épis présentés sur le catalogue par celles qui avaient déjà été employées sur les toitures de l’hôtel. Elles possèdent une série de plots qui répondent à ceux des tuiles faîtières du chaperon. Ces terminaisons en forme de bouton floral renforcent aussi le côté naturaliste du modèle choisi puisque les crosses latérales des épis peuvent faire penser à de jeunes feuilles enroulées. Mais ces épis, ainsi chapeautés, ont aussi globalement la forme d’une croix, ce qui peut être mis en relation avec d’autres motifs à connotation religieuse ou symbolique présents sur les ferronneries de la façade, comme la porte sur rue à double battant en forme de Tables de la Loi et les crosses pharaoniques des fers verticaux de la grille de clôture[6]. Curieusement, on note aussi une certaine similitude de ces épis avec les parties latérales de la tombe Victor Rose datant d’une année plus tôt.

Faîtage du porche de la façade sur rue, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

Le décor des tuiles faîtières du chaperon consiste en une succession d’anneaux épais pressés les uns contre les autres et laissant s’échapper alternativement un bouton floral et une fleurette, rappelant celui du faîtage de l’hôtel.

De la même manière qu’il avait conçu des décors peints intérieurs pour la montée d’escalier qui soient en rapport avec les panneaux de céramique extérieurs, l’architecte a visiblement eu la volonté d’homogénéiser l’aménagement intérieur de l’hôtel avec son décor extérieur puisqu’il a également dessiné un motif de succession d’anneaux pour la corniche du mobilier néogothique de la salle à manger, conçue à la même époque. Ce motif a d’ailleurs été réutilisé avec différentes variantes sur plusieurs meubles conçus par Guimard à cette époque.

Corniche du buffet de la salle à manger de l’hôtel Jassedé. Coll. part. Photo Dominique Magdelaine.

En raison de leur proximité avec le spectateur et de la faible surface qu’ils couvrent, ces deux faîtages paraissent d’une taille disproportionnée par rapport à leur fonction. Sur la petite section de muret intercalée entre le porche d’entrée et le portail donnant sur la villa de La Réunion, cet effet est encore accentué par l’utilisation des grandes tuiles massives et de leur modèle de séparation, conçu pour prolonger vers le bas l’épi de faîtage de milieu. Leurs rainures, destinées à guider la pluie, séparent d’épaisses nervures resserrées dont la terminaison verticale répond à la rangée de plots des tuiles faîtières. Elles ont un caractère volontairement éloigné d’un quelconque raffinement qui leur donne un aspect aspect inédit à l’époque, raison probable de leur choix par Guimard.

Couverture du muret de la façade sur rue compris entre le garage et le portail donnant sur la villa de La Réunion. Hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

Tuile du muret de la façade sur rue compris entre le garage et le portail de la villa de La Réunion. Hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Photo Nicholas Christodoulidis.

Avec l’hôtel Jassedé, Guimard conclut une intense série de création dans le domaine de la céramique architecturale, débutée avec l’hôtel Roszé. En est exclue la mise a point de modèles de faîtage qui ont systématiquement été tirés des catalogues de Muller & Cie. Cette création ne reprendra que quelques années plus tard avec le décor du Castel Béranger.

Nous compléterons prochainement l’étude de la collaboration entre Muller & Cie et Guimard par un quatrième article.

Frédéric Descouturelle

Bibliographie :

Catalogue n° 2 Muller & Cie, 1904.

Documents d’Atelier Art décoratif moderne, Librairie de la Revue des Arts Décoratifs, 2ème série, 1899.

Fonds de dessin Guimard, Musée d’Orsay.

Site internet céramique-architecturale.fr

[1] Ces méthodes thérapeutiques, aujourd’hui tombées dans le discrédit, connaissent à l’époque et pour encore quelques décennies, un véritable engouement et font l’objet de publications et de revues.

[2] Il s’agit peut-être de faïence, d’après l’article de Gustave Raulin, architecte et professeur de Guimard à l’École des Beaux-Arts, paru dans la revue l’Architecture du 14 juin 1890 faisant suite à la présentation de ce pavillon par Guimard au Salon de 1890.

[3] Étant donné leurs motifs répétitifs de feuilles et fleurs de sagittaire, ce linteau et les deux consoles qui l’encadrent pourraient eux-mêmes être des produits céramiques vendus sur catalogue.

[4] Les Documents d’Atelier sont une compilation de planches réunies en deux portfolios et publiés en 1898 et 1899 par Victor Champier, directeur de la Revue des Arts décoratifs.

[5] Un modèle est dit « en dépouille » quand son tirage peut être démoulé directement, sans accrocher le moule. Ce n’est pas le cas pour ce métope dont les extrémités des lobes de la feuille présentent des creux et qui est donc dit « en contre-dépouille ». Il nécessite l’emploi d’un moule articulé, plus cher.

[6] Ceci en dehors de toute interprétation mystique délirante comme on peut parfois en lire à propos de l’œuvre de Guimard.

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard