La Grande Tuilerie d’Ivry — Quatrième partie : Muller et Hector Guimard, autres réalisations.

Cette série d’articles consacrée à l’entreprise du céramiste Émile Muller à Ivry donne un aperçu de ses créations dans le domaine de l’Art nouveau. Dans ce quatrième article, nous tentons de cerner la collaboration entre Muller & Cie et Hector Guimard.

La villa Charles Jassedé

Peu après le début de la construction de l’hôtel particulier de Louis Jassedé en 1893, rue Chardon Lagache à Paris, Guimard débute celle d’une villa en banlieue parisienne pour Charles Jassedé, le cousin de Louis, au 63 route de Clamart (act. avenue du Général-de-Gaulle) à Issy-les-Moulineaux.

Villa Charles Jassedé, 63 avenue du Général-de-Gaulle à Issy-les-Moulineaux. Photo Wikicommons, crédit : Patrbe/CC BY-SA.

Réalisée avec un budget bien moindre que celui de l’hôtel Jassedé, cette maison de campagne présente néanmoins quelques détails pittoresques comme ses deux décrochements sur la façade sur rue, les hautes cheminées et l’encorbellement (plus symbolique que réel) de la travée droite de cette façade par des fers obliques.

Villa Charles Jassedé, 63 avenue du Général-de-Gaulle à Issy-les-Moulineaux. Photo internet, Laurent D. Ruamps. Droits réservés.

À cette occasion, Guimard ne crée pas de nouveaux modèles de céramique architecturale, mais se contente de puiser dans ceux qu’il fait déjà éditer chez Muller & Cie et même dans ceux du catalogue. Il réutilise donc son métope n° 13 pour ceinturer la base de la travée en encorbellement (cinq métopes du côté rue, sept du côté de la façade latérale droite), reprenant également le parti de leur encadrement par des cornières et des lames en fer comme pour les linteaux des fenêtres de l’hôtel Jassedé.

Encorbellement de la travée droite de la façade sur rue de la villa Charles Jassedé, 63 avenue du Général-de-Gaulle à Issy-les-Moulineaux. Photo Felipe Ferré, reprise dans le livre Hector Guimard par Vigne et Ferré, éditions Charles Moreau & Felipe Ferré, 2003, p. 42. Droits réservés.

Deux métopes n° 13 au niveau d’un linteau de fenêtre de la façade sur rue de l’hôtel Jassedé, équivalents à ceux de la villa Charles Jassedé. Photo Nicholas Christodoulidis.

En frise, sur les façades avant et latérale droite, Guimard place, de façon très espacée, de simples cabochons rainurés bleu turquoise. Ceux-ci sont très proches du modèle de cabochon n° 200 du catalogue Muller & Cie de 1904.

Frise sur la façade avant de la villa Charles Jassedé, 63 avenue du Général-de-Gaulle à Issy-les-Moulineaux. Photo Wikicommons, crédit : Patrbe / CC BY-SA (détail).

Pour la couverture du toit, ce sont sans doute les mêmes modèles de tuiles plates vernissées à extrémité arrondie que celles utilisées pour l’hôtel Jassedé. Seule une courte portion de cette toiture (la seule à être horizontale) est pourvue d’un faîtage orné.

Faîtage de la villa Charles Jassedé, 63 avenue du Général-de-Gaulle à Issy-les-Moulineaux. Photo Wikicommons, crédit : Patrbe / CC BY-SA (détail).

Guimard y place le modèle créé par Gustave Raulin[1], son professeur à l’École des Beaux-Arts, pour les écoles de la ville d’Ivry en 1880-1882, en choisissant la version en terre cuite rouge (la plus économique). Il avait déjà utilisé ce modèle d’épi pour l’hôtel Roszé en 1891 (cf. notre article précédent).

Épi et tuiles de faîtage n° 23 par l’architecte Gustave Raulin pour les écoles d’Ivry-sur-Seine. Catalogue Muller & Cie n° 1, 1895-1896, pl. 12. Bibliothèque des Arts décoratifs.

Tuiles faîtière Muller & Cie n° 23. Modèle de Gustave Raulin, terre cuite rouge. Coll. part.

Il est fort possible que ce soit ce modèle de tuile faîtière, ou plutôt une simplification de ce modèle, qui a été remis en place sur le faîtage de l’hôtel Jassedé à l’occasion de sa restauration récente, au lieu du modèle choisi par Guimard qui avait disparu (cf. notre article précédent).

Hôtel Delfau

L’année suivante, à partir de la fin de l’année 1894, Guimard construit un hôtel particulier dans ce qui restera sa zone d’activité habituelle, le quartier d’Auteuil, au 1 bis (act. 1 ter) rue Molitor, pour Albert Delfau, agent commercial. L’hôtel est achevé dans la première moitié de 1896 mais sera ultérieurement très modifié. Beaucoup plus sage dans ses volumes que les hôtels et villas précédentes, l’hôtel Delfau présente un important fronton qui préfigure celui du Castel Béranger, lequel ne tardera pas à être mis en chantier rue La Fontaine. Mais au rebours de ce dernier, Guimard a évité la multiplication des couleurs sur la façade, se contentant de la pierre de taille et de la brique silico-calcaire de tonalité voisine. Mis à part de minces bandeaux de briques rouges, le décor est uniquement assuré par des panneaux de céramique émaillée bleue.

Rez-de-chaussée, premier étage et combles de la façade sur rue de l’hôtel Delfau, 1 ter rue Molitor à Paris. Photo internet, auteur inconnu. Droits réservés.

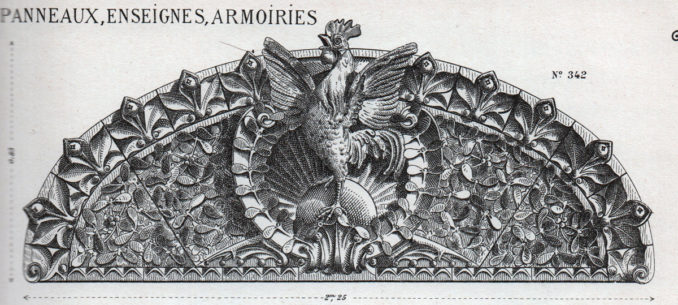

Le panneau le plus voyant est le tympan semi-ovalaire de la fenêtre de la travée droite du second étage. Placé en léger retrait du large encadrement en anse de panier de la fenêtre qui prend appui sur le balcon et se poursuit par le fronton, le tympan comporte en son centre, un coq chantant aux ailes déployées et prenant appui sur un soleil rayonnant. Il déborde largement d’une couronne de gui et même de l’encadrement du tympan constitué d’une répétition de motifs de boutons floraux symétriquement encadrés de feuilles. Feuilles et fruits du gui remplissent librement l’espace restant.

Tympan au coq par Timoléon Guérin, céramique émaillée (grès probablement) édité par Muller & Cie, mis en place sur le fronton de l’hôtel Delfau. Photo internet, auteur inconnu. Droits réservés.

Le coq est à la fois un symbole solaire, républicain et religieux, mais il est sans doute donné ici en tant que symbole gaulois. Ce thème qui est renforcé par la présence du gui, se retrouve dans le nom scientifique Gallus gallus domesticus du coq. Il n’est pas rare à cette époque et il suffit de se rappeler du « Kiosque gaulois » d’Émile Gallé[2] à l’Exposition universelle de 1889 où de nombreuses verreries faisaient référence à la perte de l’Alsace-Lorraine. Cette protestation muette exprimée par le tympan, parfaitement lisible pour la bourgeoisie intellectuelle de l’époque, n’avait pu manquer de séduire Louis d’Émile Muller, d’origine alsacienne, qui en place l’élément central au milieu de l’illustration de la couverture du catalogue.

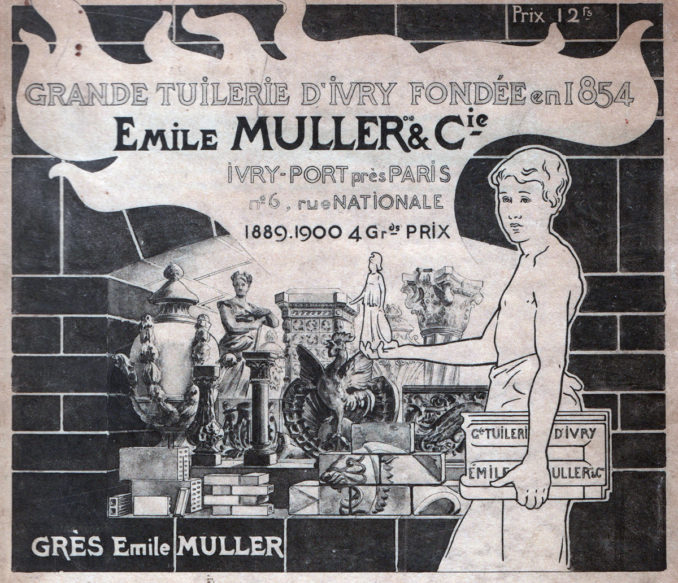

Illustration de la couverture du catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 34. Coll. part.

Au sein de ce catalogue, le tympan est proposé sous le n° 342, ce qui nous donne l’occasion de connaître ses dimensions (haut. 83 cm, larg. 2,25 m), son poids (120 kg), son prix (150 F-or en terre cuite blanche, 300 F-or en terre cuite émaillée, 200 F-or en grès non émaillé et 350 F-or en grès émaillé) ainsi que le nom de son auteur : Timoléon Guérin.

Tympan n° 342 par le sculpteur Timoléon Guérin. 25 éléments. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 34. Coll. part.

Avant même l’achèvement de l’hôtel Delfau, ce panneau — sans doute celui qui sera ensuite mis en place sur la façade — est exposé au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts en 1895, au sein d’un ensemble réuni par Guimard sous la dénomination suivante : « La décoration d’une pièce d’une habitation parisienne. Exécuté par M. Guimard, architecte ». Nous aurons l’occasion de revenir sur cet ensemble, en réalité assez hétéroclite, mais le fait que le tympan soit exposé à cette occasion et à cette date prouve qu’il s’agit d’une nouveauté et non du réemploi d’un article disponible depuis plusieurs années. Il a donc très probablement été spécialement créé pour cet hôtel particulier, aux dimensions prescrites par Guimard.

En décor des linteaux des fenêtres de la travée de gauche, Guimard place d’autres petits panneaux rectangulaires (cinq au rez-de-chaussée et six au premier étage) en céramique émaillée de la même couleur bleue. Ils sont à nouveau enserrés dans des cornières et des lames de fer vissées. En l’absence de reproduction de qualité, nous devinons qu’il s’agit aussi d’un motif de coq, toujours avec les ailes déployées, mais cette fois vu de face. Ce motif n’est pas repris sur le catalogue Muller & Cie n° 2 de 1904, mais il est logique de penser qu’il a été modelé par le même auteur que celui du tympan.

Décor du linteau de la fenêtre de la travée gauche du rez-de-chaussée, céramique émaillée (grès probablement) par Timoléon Guérin, tirages Muller & Cie. Photo Felipe Ferré (détail) reprise dans le livre Hector Guimard par Vigne et Ferré, éditions Charles Moreau & Felipe Ferré, 2003, p. 51. Droits réservés.

Arrêtons-nous quelques instants sur le sculpteur et aquarelliste Timoléon Guérin dans la mesure où nous pouvons apporter quelques éléments biographiques le concernant grâce à Mme Christiane Pignon-Feller.

Né le 19 décembre1865 à Essey, dans la banlieue de Nancy, le jeune Timoléon serait issu d’une famille d’origine italienne. Il arrive en 1878 dans le cercle familial du sculpteur gothique Auguste Dujardin qui le loge et dont il suit les cours de dessin et de modelage à l’École supérieure de dessin de Metz. Dujardin est un personnage clef du milieu artistique messin. Il est notamment chargé de l’atelier de sculpture de la transformation de la cathédrale de Metz dans lequel Timoléon Guérin travaille également. Sa formation initiale est complétée par un long passage à Paris où il est élève à l’École nationale des Arts Décoratifs. Il est probable qu’il entre alors en contact avec Hector Guimard qui n’est son cadet que de deux ans et qui en est élève de 1885 à 1887. Tous deux ont l’architecte Charles Genuys comme professeur de dessin d’architecture. Alors que Guimard est devenu professeur de cette école (de 1891 à 1898), Timoléon Guérin devient son collaborateur occasionnel pour la partie sculptée de quelques monuments funéraires : la tombe de Victor Rose en 1892 à propos de laquelle Timoléon Guérin est clairement cité à l’occasion de son exposition par Guimard au Salon de 1894 ; la chapelle Devos-Logie et Mirand-Devos en 1894 sur laquelle son nom est mentionné sur la façade ; la chapelle Sophie Rouchy Bey-Pacha, la tombe Obry-Jassedé ainsi que la tombe Giron, Mirel et Gaillard, toutes trois de 1895, pour lesquelles sa participation est probable mais non avérée.

Tombe Victor Rose (détail) par Guimard, sculpture T. Guérin, 1892. Cimetière parisien des Batignolles. Photo Dominique Magdelaine, 2013.

À cette date de 1895, nous savons que Guérin réside au 18 rue Vavin dans le 14ème arrondissement[3]. Sa collaboration avec Muller & Cie ne se borne pas à ce tympan au coq ni à la cheminée dont il sera question dans notre prochain article, puisqu’on connaît aussi de lui une chouette en grès émaillé dont un exemplaire a été exposé à la Galerie Georges Petit à Paris en 1896.

Chouette en grès émaillé. Haut. 35 cm, larg. 17 cm. Musée d’Orsay, AOA 1561. Donation Mme Antonin Rispal en 2005. Photo musée d’Orsay. Droits réservés.

C’est en 1898 que Timoléon Guérin quitte Paris pour repartir dans l’Est, et même en zone annexée puisqu’il revient s’installer à Metz où il épouse Marguerite Jeanne Urbain, fille d’un marbrier. Malgré son attachement à la culture française, il fait alors, près de trente ans plus tard, le trajet inverse de nombreux Alsaciens-Lorrains en optant l’année suivante pour la nationalité allemande, ce qui lui facilitera la succession de la marbrerie de son beau-père. Il mènera sur place une carrière bien remplie, travaillant notamment sur l’important — et emblématique pour la puissance occupante — chantier du Temple neuf de Metz (1901-1904) où, en dépit de sa religion catholique et de son appartenance aux cercles locaux pro-français[4], il est chargé d’un vaste programme de sculpture. Plus logique est sa participation au décor de la copieuse « reconstruction » du château de Mercy, voulue par la famille Du Coëtsloquet dans le « goût français », chantier au cours duquel il côtoie le menuisier d’art nancéien Eugène Vallin. Il ne quittera Metz avec sa famille qu’en 1940 et décèdera en 1947 dans la Sarthe.

Autres modèles édités par Muller & Cie

Un seul modèle de Guimard, présent dans le catalogue Muller & Cie n° 2 de 1904, n’a pu être formellement rattaché à une construction de l’architecte, faute sans doute d’avoir une connaissance complète de ces édifices de la première période de l’architecte. Il s’agit d’un panneau étroit destiné à garnir des montants, édité sous le n° 127 et dont le dessin est apparenté aux panneaux de l’hôtel Roszé en 1892 (cf. notre article précédent). Il est à nouveau constitué d’un motif de début (haut. 21,5 cm, larg. 12,5 cm) et d’un motif de fin (haut. 35 cm, larg. 12,5 cm) entre lesquels peuvent s’intercaler autant de motifs de milieu (haut. 33 cm, larg. 12,5 cm) que nécessaire. Ce panneau est vendu par Muller & Cie à 20 F-or le mètre en terre cuite émaillée et à 25 F-or le mètre en grès émaillé.

Panneau n° 127 par Guimard. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. M. Coll. part.

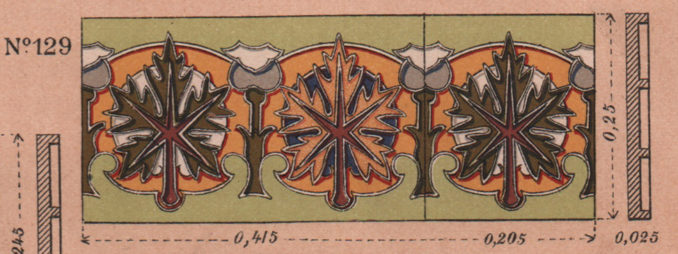

Trois autres frises ne sont pas attribuées à Guimard sur le catalogue. Elles présentent pourtant de nombreux points communs avec toutes celles que nous avons vues précédemment pour l’hôtel Roszé et l’hôtel Jassedé dans le dessin des motifs floraux, dans la composition des fonds ainsi que dans les couleurs utilisées. Il s’agit tout d’abord de la frise n° 129, en deux éléments, sur laquelle une feuille au limbe très découpé alterne avec un bouton floral.

Frise n° 129. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. M. Coll. part.

Les deux frises suivantes ont des éléments plus discordants. Sur la frise n° 130, la fleur de tournesol ou de chardon en train d’éclore alterne avec une insolite paire de fers à cheval s’entrecroisant pour former un cœur.

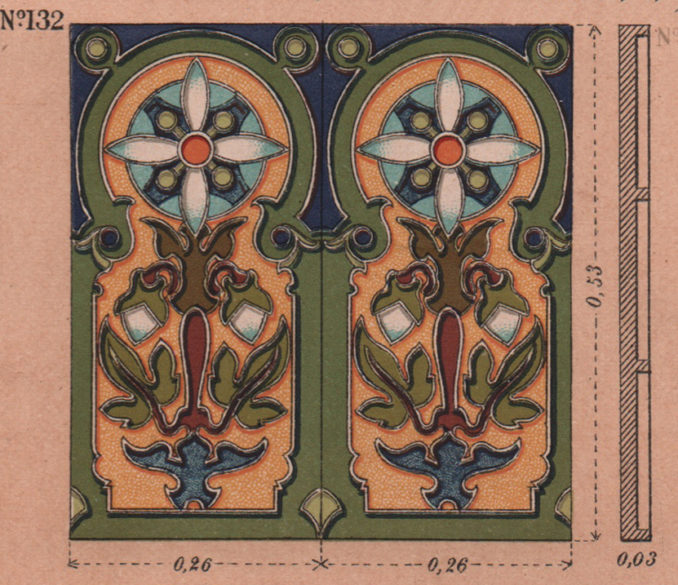

Frise n° 130. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. M. Coll. part.Sur la frise n° 132 une fleur très stylisée et deux boutons floraux sont encadrés par un motif que l’on pourrait qualifier d’oriental en raison de son arc outrepassé.

Frise n° 132. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. M. Coll. part.

Dans la mesure où le catalogue Muller & Cie se montre très exact pour les attributions des différents modèles présentés à leur auteurs et aux architectes en particulier, nous formulons l’hypothèse qu’il s’agit du travail d’un artiste industriel anonyme auquel Louis d’Émile Muller a suggéré d’exploiter le caractère novateur des panneaux de Guimard. Nous ignorons quel arrangement financier a pu entraîner ce genre d’adaptations, ni même s’il était approuvé par l’architecte.

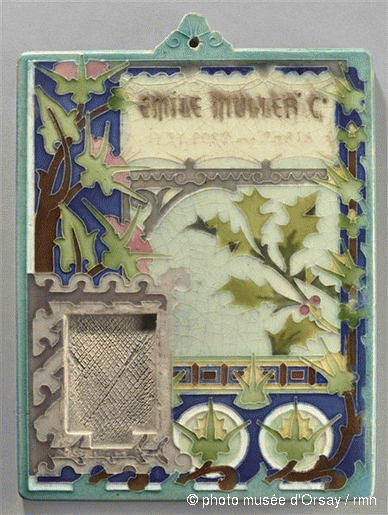

Enfin un objet publicitaire de Muller & Cie, en l’occurrence un support d’éphéméride, présente aussi des motifs végétaux qui sont en rapport avec les panneaux de Guimard pour l’hôtel Jassedé. Il s’agit de branches de tournesols (plutôt que de chardons dont les feuilles ne correspondent pas) et de houx. Il pourrait à nouveau s’agir d’une adaptation réalisée au sein du bureau de dessin de l’entreprise Muller & Cie, mais la hardiesse de la composition savamment déséquilibrée et la stylisation vigoureuse des motifs font qu’il est possible aussi que Guimard soit l’auteur du dessin initial.

Support d’éphéméride par Muller & Cie. Grès émaillé, haut. 29,5 cm, larg. 23,5 cm, ép. 1,7 cm. Inscription : EMILE MULLER Co / IVRY PORT près PARIS. Au revers, à la craie blanche : 1914. Musée d’Orsay, Paris, OAO 1696. Don de la galerie Alain Blondel en 2007. Photo musée d’Orsay.

Diffusion des panneaux en céramique de Guimard

Il est actuellement difficile de se prononcer sur l’éventuel succès ou, au contraire, sur l’échec commercial des créations de Guimard pour Muller & Cie. De façon générale, Guimard ne nous a pas habitué à voir ses créations se répandre largement. Mais ce qui n’est pas très étonnant pour sa longue période Art nouveau pendant laquelle son style est loin d’épouser les attentes du grand public et des relais d’opinion que sont les médias spécialisés, serait moins compréhensible pour ces panneaux habilement composés, joyeusement colorés, et dont le caractère novateur n’a rien de vraiment choquant, même dans les années 1890.

Sur le site internet ceramique-architecturale.fr, Mme Françoise Mary en a recensé certains exemplaires en banlieue parisienne. Gageons qu’il en existe d’autres en France. Nous nous contenterons d’évoquer un seul exemple, celui d’une annexe de la mairie de Houilles, non datée, qui comporte trois modèles de Guimard.

Annexe de la de la mairie de Houilles, non datée, 18 rue Gambetta, avec métopes n° 13 et panneaux n° 136 en bandeau au rez-de-chaussée et tympans n° 144 sur quatre fenêtres du premier étage. Photo Jean-Pierre Kosinski.

Si l’on s’approche des tympans du premier étage, on s’aperçoit qu’ils ont reçu un décor périphérique supplémentaire en huit éléments, décor dont Guimard n’est probablement pas l’auteur et qui n’a pas été repris sur le catalogue n° 2 de 1904. À noter qu’à cette occasion la couleur des boutons floraux du panneau n° 144 est passée de rouge à blanche, comme sur la frise n° 130 non attribuée à Guimard.

Panneau n° 144 avec décor périphérique supplémentaire sur les tympans de quatre fenêtres du premier étage d’une annexe de la mairie de Houilles. Photo Jean-Pierre Kosinski.

Modernité des panneaux céramiques de Guimard

La lecture attentive du catalogue Muller & Cie a confirmé que la plupart des décors en céramique créés par Guimard pour les hôtels Roszé et Jassedé avaient été édités, faisant de ce jeune architecte un collaborateur de premier plan de l’entreprise. Les occurrences des noms des autres créateurs — des architectes essentiellement — répertoriés dans le catalogue montrent qu’ils ont certes été nombreux, mais que Guimard se distingue par le nombre et surtout par la précocité de ses modèles. D’autres architectes modernes comme Charles Plumet auront plusieurs modèles édités, mais plus tardivement, à partir de 1897 environ, c’est-à-dire à une date à laquelle Guimard aura déjà cessé de collaborer avec Muller & Cie.

La plus ancienne utilisation de modèles de Guimard date approximativement de 1891, pour l’hôtel Roszé. Les motifs sont exclusivement des représentations végétales, essentiellement florales, excluant donc toute représentation humaine, animale ou d’objet ou tout autre aspect du répertoire éclectique du XIXe siècle, et notamment les rinceaux et bandeaux qui relient les motifs.

Panneau n° 140 par Guimard (détail). Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. C. Coll. part.

L’influence nancéienne, qui est alors celle du seul Émile Gallé, est donc manifeste même si les motifs de Guimard sont éloignés de l’utilisation scrupuleuse de la botanique qu’en fait le Nancéien. Notre architecte, au contraire, parvient en très peu de temps à opérer des stylisations parfaitement maîtrisées des motifs floraux qui n’ont rien à envier à ceux qui seront présentés en 1897 dans le portfolio La Plante et ses applications ornementales d’Eugène Grasset et de ses élèves. Il n’utilise que des aplats de couleurs, cernés par les reliefs des pourtours des surfaces obtenus par l’estampage des carreaux. Dans ses compositions les plus réussies, en particulier celles de la série aux tournesols conçue pour l’hôtel Jassedé en 1893, il combine des représentations strictement frontales ou de profil des fleurs en les superposant à un fond sur lequel d’autres motifs sont plus géométrisés encore.

Panneau n° 136 par Guimard (détail). Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. C. Coll. part.

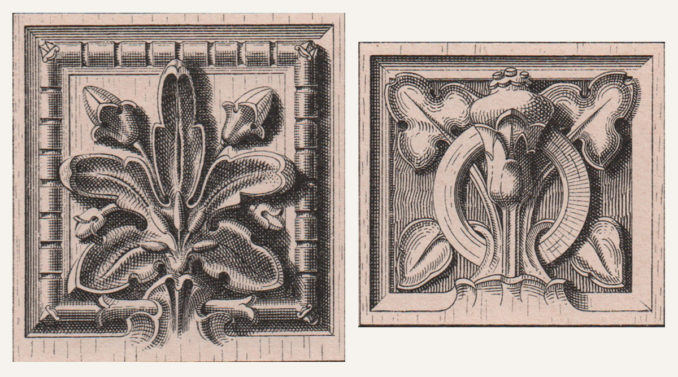

Une seconde caractéristique des créations de Guimard est la continuité des lignes entre les cadres et les motifs floraux. Déjà visible sur les carreaux de la série aux tournesols, ce parti pris est plus évident encore sur les métopes en relief sur lesquels la plante semble littéralement pousser à partir du bas du cadre.

Métopes n° 35 (à gauche) et 42 (à droite) par Guimard. Photomontage d’après les planches 3 et 4 du catalogue Muller & Cie n° 2, 1904. Coll. part.

Prolongation de ce concept, Guimard introduit une notion inédite qui est celle de force de croissance de la plante. C’est sur le métope n° 13 qu’elle se trouve le mieux exprimée : le bouton floral fait littéralement irruption au centre en repoussant les involucres.

Métope n° 13 au rez-de-chaussée d’une annexe de la mairie de Houilles. Photo Jean-Pierre Kosinski.

Et c’est sans doute pour renforcer cette impression que, sur l’hôtel Jassedé et sur la villa Charles Jassedé, Guimard a enserré ces métopes dans de strictes barres de fer rectilignes (cf. illustration plus haut). De façon logique, il réitérera cette idée avec le revêtement bouillonnant du vestibule du Castel Béranger, qui est comme bridé par un strict treillage métallique.

Arrivée et départ

Le passage à la fois intense et bref de Guimard chez Muller & Cie nous fait nous interroger sur les circonstances qui ont amené son arrivée puis son départ. Aucune correspondance n’a été découverte à ce sujet et nous ne pouvons pas non plus nous appuyer sur un article de presse. Même s’il faut rendre hommage au flair de Louis d’Émile Muller qui a su reconnaître les qualités d’un grand designer chez cet architecte en herbe, nous formulons l’hypothèse que c’est Gustave Raulin, son professeur à l’École des Beaux-Arts, lui même créateur de modèles chez Muller & Cie et de plus architecte municipal d’Ivry, qui a pu favoriser l’édition de ses modèles par la Grande Tuilerie d’Ivry[5].

Quelles peuvent être au contraire les raisons qui ont poussé Guimard à ne plus passer commande à Muller dès le Castel Béranger vers 1896-1897 pour se tourner vers Gilardoni & Brault et Bigot ? Il ne s’agit pas de problèmes techniques puisque Muller & Cie maîtrise parfaitement la technique du grès émaillé depuis au moins 1889, ni de réticences stylistiques de la part de l’entreprise puisqu’elle s’est largement ouverte aux tendances modernes dès l’éclosion de l’Art nouveau. Restent la possibilité d’une mésentente personnelle ou encore d’un différend financier qui pourrait être lié, par exemple, à la mévente des créations de Guimard ou à l’édition de « produits dérivés » sans son consentement. Mais il s’agit là de simples spéculations que nous ne pouvons étayer.

Nous conclurons prochainement cette série d’articles sur Muller & Cie par une étude sur ses cheminées de style Art nouveau avec une petite surprise concernant une cheminée Muller exposée au Metropolitan Museum of Art de New York.

F. D. avec l’aide d’Olivier Pons

Bibliographie :

Vigne, Georges et Ferré, Felipe, Guimard, éditions Charles Moreau & Felipe Ferré, 2003.

Pignon-Feller, Christiane, Metz 1848-1918 Les métamorphoses d’une ville, éditions Serpenoise, 2006.

Site internet ceramique-architecturale.fr

Catalogue n° 2 Muller & Cie, 1904.

Fonds de dessin Guimard, Musée d’Orsay.

[1] Gustave Raulin est alors l’architecte communal de la commune d’Ivry où se trouve la Grande Tuilerie de Muller & Cie. En 1893, Guimard est élève dans son atelier à l’École des Beaux-Arts.

[2] De plus, à cette occasion, Gallé joue de la proximité des noms gallus/Gallé.

[3] Notice d’auteur du musée d’Orsay.

[4] T. Guérin est membre du Souvenir Français, association fondée en 1887 par l’Alsacien François-Xavier Niessen avec pour but d’entretenir le souvenir des combattants français morts pendant la guerre franco-prussienne de 1870, notamment par la création de monuments et de plaques. L’appartenance à l’association dans la Lorraine et l’Alsace occupées est un signe indubitable de francophilie. À Metz, nombre de ses membres se feront construire des hôtels particuliers dans un style français, en opposition avec l’architecture germaniste prônée par la puissance occupante.

[5] Parmi les fournisseurs de modèles de Muller & Cie, il faut également noter la présence de Charles Génuys, professeur de Guimard à l’École Nationale des Arts Décoratifs, notamment pour un manteau de cheminée datant de 1897. Cependant il ne semble pas être, comme Raulin, présent dans les années 1880 ou 1890.

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard