Category: Matériaux

Le décor en grès émaillé du vestibule du Castel Béranger

Le Castel Béranger (1895-1898) est le premier immeuble de Guimard à intégrer des décors exécutés en grès émaillé. Guimard s’adresse alors à l’entreprise Bigot (1) pour les cheminées des salles à manger et le vestibule. Cette commande se fait parallèlement à la fourniture par l’entreprise Gilardoni et Brault (2) des rétrécissements de certaines des cheminées des salons et des décors céramiques extérieurs, au détriment de l’entreprise Muller et Cie (3) qui le fournissait jusque là pour les panneaux de céramique émaillée dont il ornait ses constructions. Certains motifs décoratifs en céramique sont soumis aux éléments architecturaux (allèges des fenêtres, linteaux, etc.) alors que d’autres sont des décors indépendants, comme le panneau du chat faisant le gros dos. Le plus grand décor, celui qui garnit les murs du vestibule, mérite d’être examiné.

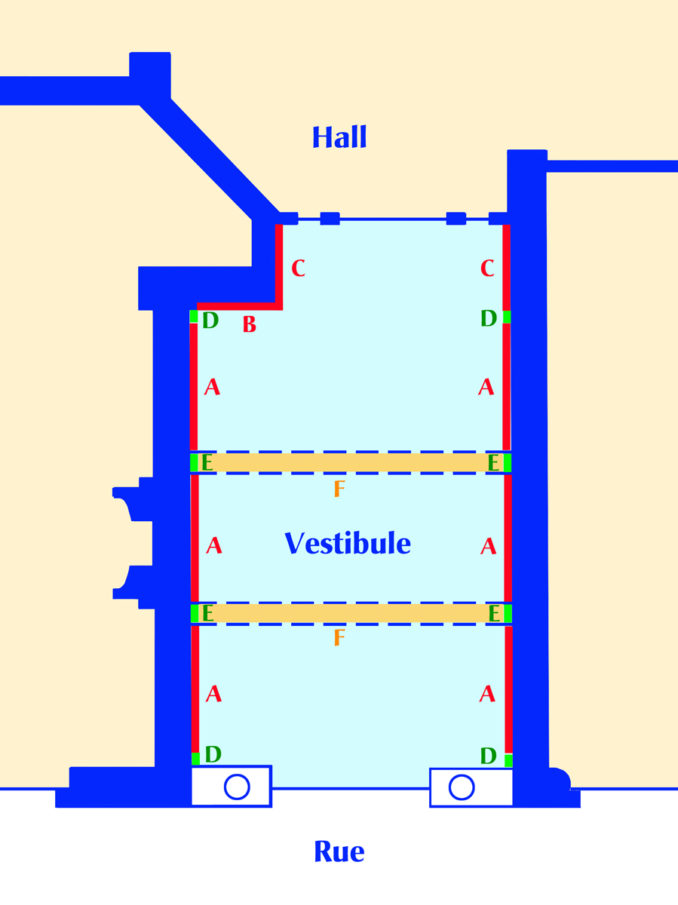

Ce corridor de 4 m 20 de long sur 3 m de large est destiné à l’entrée des piétons (4). Il est fermé du côté rue par la porte en ferronnerie partiellement garnie de plaques de cuivre et encadrée de deux petites ouvertures. Toutes trois sont à claire-voie. Du côté du hall, le vestibule est fermé par une porte vitrée garnie de vitraux, elle-même entourée de plaques de cuivre et surélevée de la hauteur de deux petites marches en Comblanchien. Cette dernière porte est décalée du côté droit par le mur en angle rentrant.

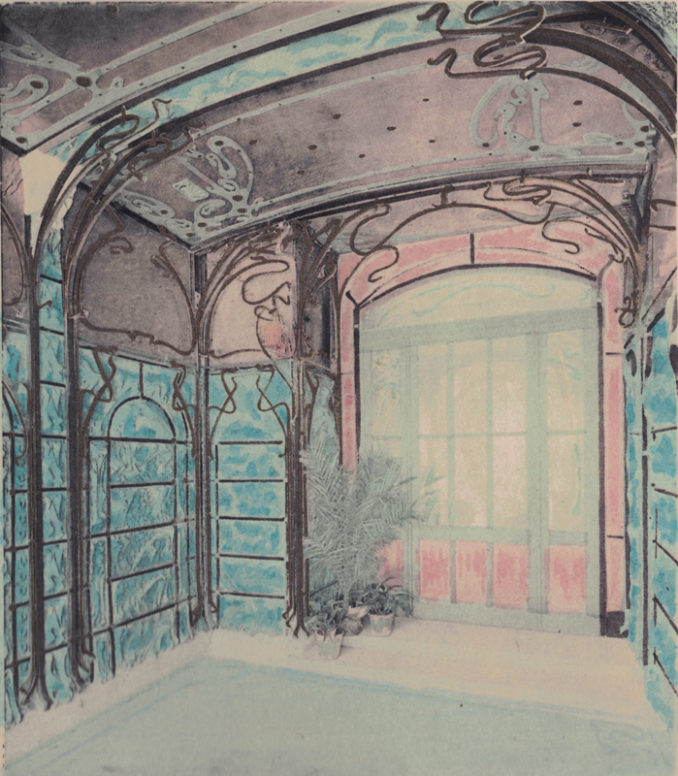

Vestibule du Castel Béranger, vue vers la rue. Portfolio du Castel Béranger, pl. 25. Coll. part.

Vestibule du Castel Béranger, vue vers la rue. Photo Appoline Jarroux.

Vestibule du Castel Béranger, vue vers le hall. Portfolio du Castel Béranger, pl. 26. Coll. part.

Plan du vestibule du Castel Béranger. Panneaux A, B, C ; pilastres D, E : linteaux F. Dessin auteur.

Au sol, la mosaïque en grès cérame (5) a été posée par l’entreprise Léon de Smet (6) de Lille. Le plafond, en léger berceau, comprend quatre caissons garnis de plaques de cuivre et séparés par trois linteaux dont les deux premiers sont recouverts de grès émaillé.

Vestibule du Castel Béranger, vue vers le hall. Photo extraite du site internet Paris le nez en l’air.

Des décors supplémentaires complètent le volume du vestibule. Dans leur grande majorité, ils sont linéaires : vitraux de la porte vers le hall, motifs de la mosaïque au sol, tôle découpées et vissées sur les plaques de cuivre du plafond et ferronneries en simples barres de fer savamment pliées rythmant chaque travée en encadrant les pilastres et les linteaux. Ces lignes en « coup de fouet » constituent l’emprunt le plus visible au style de Victor Horta, quoique Guimard utilise des courbes plus fermées que celles de l’architecte bruxellois et qui ne survivront guère à la période 1895-1898.

Le vestibule recèle aussi des décors tridimensionnels : la face interne des colonnes en pierre de l’entrée et deux ventouses en fonte au plafond, du même modèle que celles qui sont placées en façade.

Ventouse en fonte au plafond du vestibule (plaques de cuivre et tôles de fer peintes vissées). Les vides servant à l’aération sur la ventouse ont été bouchés avec du papier à une époque indéterminée. Photo auteur.

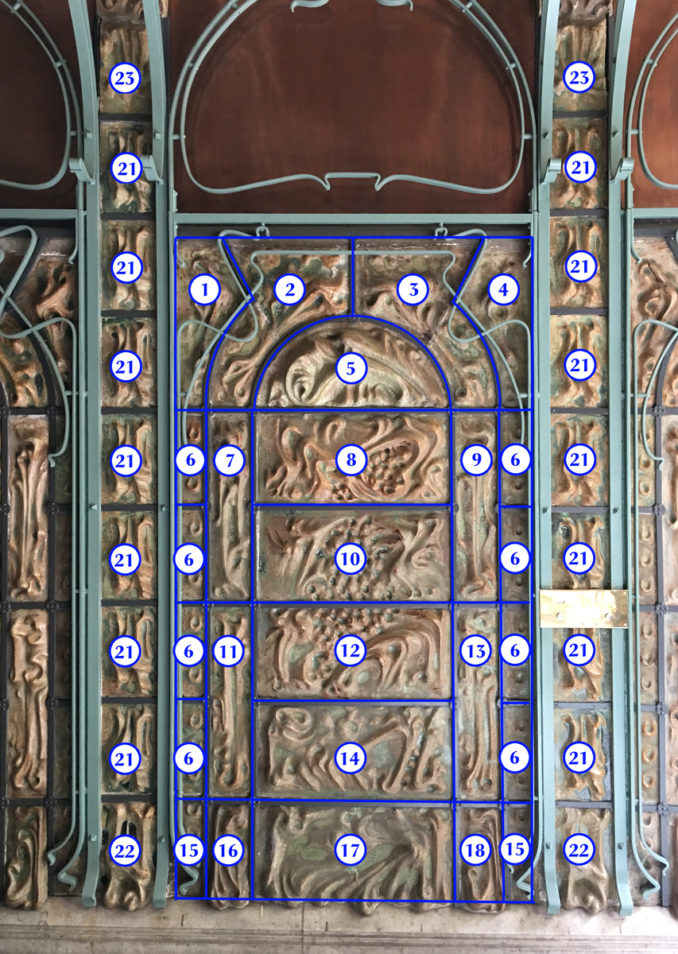

Mais ce sont surtout les panneaux muraux en grès émaillé qui occupent la majeure partie de la surface murale latérale. Ils mesurent 2 m 10 de hauteur, depuis une petite plinthe en Comblanchien jusqu’à un peu moins des deux tiers de la hauteur du vestibule (3 m 43 au centre). Le tiers supérieur des murs est occupé par de nouvelles plaques de cuivres encadrées de motifs linéaires de ferronnerie. Ces panneaux de grès assurent l’essentiel de l’effet par leur caractère enveloppant et par l’étrangeté de leur relief qui les range dans la catégorie des décors à motifs abstraits. Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, parallèlement à des motifs figuratifs ou évoquant des formes naturelles, Guimard développe pour la première fois sur le Castel Béranger une série de motifs abstraits qui n’ont pas d’équivalent chez Horta. Ils marquent donc, dès le début de la conversion de Guimard à l’Art nouveau, une originalité formelle qui, tout en évoluant constamment, ne se démentira plus.

Cabochon au-dessus du linteau de la boutique en rez-de-chaussée du Castel Béranger. Grès (?) Gilardoni et Brault. Photo Nicholas Christodoulidis.

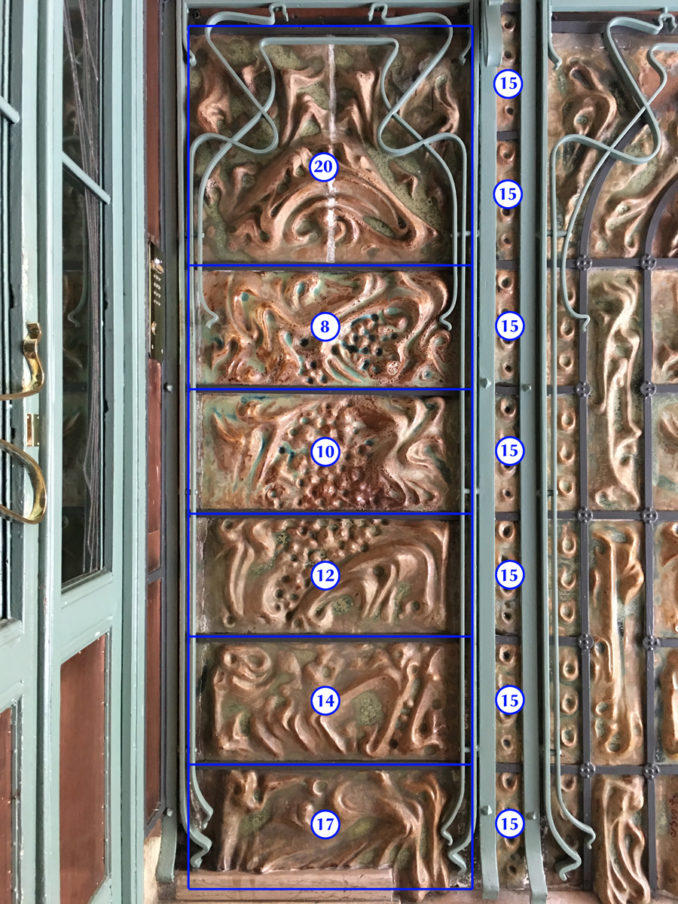

Les six premiers panneaux des trois premières travées (panneaux A) d’une largeur de 1 m 12 sont identiques entre eux et composés de 28 éléments chacun. Ils utilisent 18 motifs différents (de 1 à 18) ne comportant qu’un seul élément, à l’exception des motifs 2 et 3 qui comprennent chacun deux éléments. Les motifs étroits 6 et 15 sont répétés sur les bordures. La signature de Bigot est présente sur chacun de ces panneaux, en bas à gauche (motif 17).

Panneau A et pilastres E en grès émaillé de la deuxième travée droite du vestibule. Photo auteur.

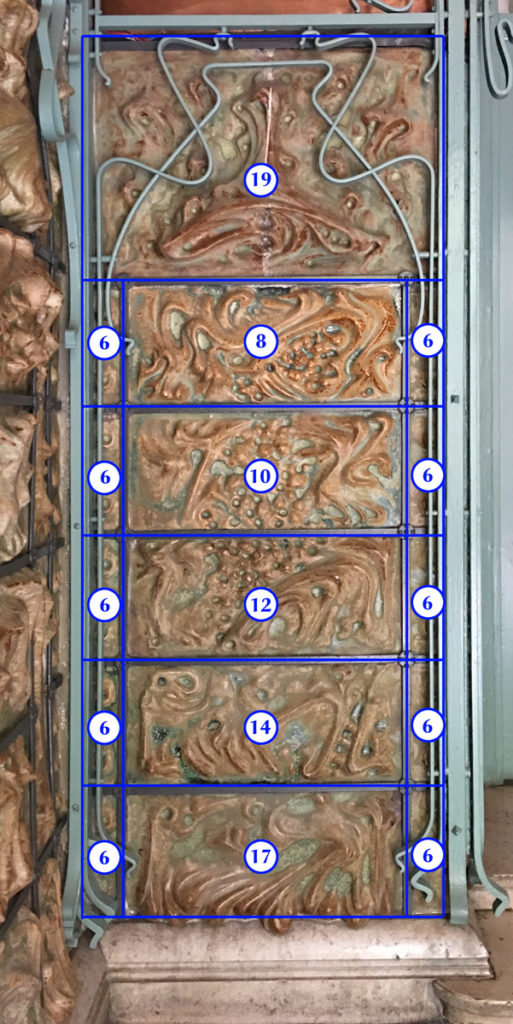

La travée du fond contient trois autres panneaux plus étroits, deux à gauche (en raison de l’angle rentrant de ce côté gauche) et un à droite. Le panneau B en retour du côté gauche a une largeur de 78 cm et est composé de 17 éléments, utilisant 7 motifs différents. Seul le motif supérieur 19 comprend deux éléments. On retrouve le motif 6 en bordures latérales, ainsi que la succession verticale des motifs 8, 10, 12, 14, 17 au centre.

Panneau B en grès émaillé de la 3e travée face gauche du vestibule. Photo auteur.

Les deux panneaux C de la travée du fond se font face. Ils sont proches du panneau B mais d’une largeur moindre (71 cm). Après suppression des bordures latérales, ils ne comprennent plus que 7 éléments et 6 motifs (le motif supérieur 20 comprenant deux éléments).

Panneau C et pilastre D en grès émaillé de la 4e travée droite du vestibule. Photo auteur.

Sur chaque mur latéral, quatre pilastres séparent les travées et sont également garnis d’éléments de grès émaillé. Le premier et le dernier (pilastres D) sont très minces (6 cm) et montent à 3 m de hauteur. Ils comprennent 10 éléments identiques (motif 15).

Les deux pilastres centraux de chaque côté (pilastres E) sont plus larges (27 cm), d’une hauteur moindre et comprennent chacun 9 éléments, utilisant 3 motifs (21, 22, 23), le motif 21 étant répété 7 fois.

Ces quatre pilastres centraux semblent se poursuivre sur les deux linteaux séparant les caissons du plafond et qui sont eux aussi garnis d’éléments de grès émaillé. Les corbeaux (tous différents) qui font la liaison entre pilastres et linteaux sont en pierre sculptée (7).

Corbeau en pierre sculptée joignant les pilastres E et les linteaux F du vestibule. Photo auteur.

Ces linteaux se divisent au milieu en deux motifs identiques (le n° 24) mais renversés. Chaque motif comprend quatre éléments.

L’un des deux linteaux F au plafond du vestibule, joignant les pilastres E. Le motif 24 en 4 éléments occupe la moitié du linteau et est renversé sur l’autre moitié. Photo auteur.

Les joints entre les éléments des panneaux sont masqués par un type de ferronnerie différente de celles qui sont en « coup de fouet » et qui soulignent les travées. Elles sont peintes d’une couleur plus sombre et leurs fines barres, vissées par l’intermédiaire de petits disques, sont rectilignes ou en arc régulier, dessinant une sorte de treillage. Comme les reliefs des éléments en grès sont aplatis sur leurs pourtours, ces ferronneries strictes donnent l’impression de comprimer une masse mouvante et bouillonnante. La matière céramique semble en effet s’animer en tous sens, particulièrement au niveau de l’élément central supérieur arrondi.

Détail d’un panneau A en grès émaillé des trois premières travées du vestibule. Photo auteur.

Quelques années plus tôt, sur l’hôtel Jassedé, rue Chardon-Lagache, pour certains linteaux Guimard avait déjà encadré des séries de cabochons (8) par de simples barres de fer vissées.

Linteau d’une fenêtre du premier étage de la façade sur rue de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache, Paris, 1893. Photo Nicholas Christodoulidis.

Construite dans la même période que le Castel Béranger, la villa Berthe (1896) présente aussi des linteaux revêtus de céramique émaillée (probablement de grès) où des encadrements constitués de tôle de fer découpée et vissée semblent comprimer une matière exubérante.

Linteau d’une fenêtre du premier étage de la villa Berthe, Le Vésinet, 1896. Photo Le Cercle Guimard.

Sur les motifs 8, 10, 12, 14 et 17 des panneaux A, b et C ainsi que sur les motifs de bordures et de des pilastres, Guimard a créé de petites dépressions circulaires qui ont été imprimées dans la terre glaise à l’aide de l’extrémité d’un ou de plusieurs doigts lors de la conception des modèles. Il s’agit là aussi d’une innovation, ou au moins d’une singularité dans l’art décoratif du moment.

Motif 10 des panneaux A, B et C du vestibule. Photo auteur.

Motif 10 des panneaux A, B et C du vestibule, avec les doigts d’Hector. Photo auteur.

Un modèle de linteau de Guimard édité par Bigot (présent sur son catalogue de 1902) présente les mêmes empreintes de doigts.

Linteau en grès émaillé édité par Bigot, originellement inséré dans la balustrade de la terrasse du Castel Val à Auvers-sur Oise (1902-1903) construite en 1911.

Ces empreintes de doigts rappellent un autre exemple présent dans le décor du Castel Béranger : celui des boutons de porte en porcelaine des portes intérieures des appartements qui conservent la trace des doigts du modeleur imprimée dans la terre glaise qui a servi a élaborer le modèle (9). Guimard est alors le seul à introduire dans son œuvre modelée une part gestuelle qui prend ici un caractère presque primitif, différent du caractère volontairement naïf que tenteront de retrouver certains céramistes, en particulier belges, en s’inspirant de la poterie traditionnelle (10).

Bouton en porcelaine modelé par Guimard pour les appartements du Castel Béranger.

La couleur des grès du vestibule est assez différente de ceux qui sont placés à l’extérieur, plus ternes et plus pâles. Il s’agit essentiellement d’ocres assez soutenus placés sur les reliefs tandis que les creux sont occupés par des verts-bleus devenant intenses dans les petites dépressions digitales. Ils s’allient à la couleur rouge chaude des plaques de cuivre et contrastent avec les tons plus froids du sol en mosaïque bleu pâle et des ferronneries en « coup de fouet ».

Ce décor total, si inhabituel, ne manque pas de faire naître des analogies dans l’imagination des visiteurs qui le traversent. Outre le bouillonnement magmatique que nous avons évoqué plus haut, le thème de la grotte, naturelle ou artificielle, revient souvent. Celui de l’évocation sous-marine est sans doute le plus justifié par le souvenir des hippocampes en fonte servant d’ancres et des monstres marins en céramique émaillée vus sur la façade. Les ventouses en fonte peuvent faire penser à un nez et une bouche mais peuvent aussi être assimilées à des crabes. Les ondulations des lignes de la mosaïque du sol, les lignes sinueuses des tôles découpées du plafond et celles des ferronneries font immanquablement penser au balancement des algues dans la mer. Quant aux nombreuses plaques de cuivre, elles peuvent facilement évoquer la coque d’un sous-marin (11).

Enfin, le vestibule du Castel Béranger nous paraît annoncer deux autres réalisations de Guimard qui verront le jour autour de 1900 : le vestibule de la maison Coilliot à Lille, et les édicules du métro.

Vestibule de la maison Coilliot, 14 rue de Fleurus à Lille, 1898-1900. Panneaux en lave émaillée. Photo Inventaire Général, ADAGP.

Édicuel B de la station Porte Dauphine. Photo auteur.

Dans les deux cas et comme pour le vestibule du Castel Béranger, les parois sont rythmées par des panneaux qui s’élèvent jusqu’aux deux tiers de la hauteur et sont séparés par des pilastres métalliques. Mais les panneaux en grès animés de forts reliefs ont alors été remplacés par des pierres de lave, sculptées d’un mince relief avant d’être émaillées. En quelques années, Guimard a totalement abandonné son modelage sauvage, presque intuitif, où la main du modeleur semble intervenir de façon aléatoire, pour un autre style tout aussi abstrait, mais à présent policé, réfléchi, où l’arrangement harmonique des lignes est tourné vers la recherche d’élégance.

F. D.

1- Alexandre Bigot (1862-1927) est chimiste de formation. Il fonde en plusieurs étapes à partir de 1893 son entreprise qu’il établit à Mer (Loir-et-Cher) et qu’il concentre sur la production de grès émaillé, au contraire des entreprises Muller et Gilardoni qui produisent parallèlement des tuiles, des briques et de la terre cuite émaillée. Elle se développe rapidement, recevant des commandes de nombreux architectes et éditant les créations de nombreux artistes, pour atteindre une dimension industrielle à partir de 1897. Trois ans plus tard elle triomphe à l’Exposition Universelle de Paris et concurrence très sérieusement Muller en renommée auprès des tenants du courant moderne.

2- Fondée en 1854 à Ivry-sur-Seine par l’ingénieur centralien Émile Muller, la Grande Tuilerie se spécialise dans la céramique architecturale et remporte un grand succès à l’Exposition Universelle de 1889, l’année même du décès d’Émile Muller. Reprise par son fils Louis sous le nom d’Émile Muller et Cie, elle ajoute le grès émaillé à ses produits, édite les œuvres de nombreux sculpteurs contemporains ainsi que d’artistes et d’architectes travaillant dans le courant de l’Art nouveau. En 1904, elle compte toujours sur son catalogue 23 modèles de Guimard créés au début des années 1890.

3- L’entreprise Gilardoni et Brault, à Choisy-le-Roy est issue de la maison Garnaud, active depuis le mitant du XIXe siècle et connue pour ses terres cuites architecturales imitant la pierre sculptée. Alphonse Brault reprend l’entreprise en 1871. Il a fait auparavant la connaissance en Alsace d’Émile Muller, chez qui il sera chef de fabrication, et de Xavier-Antoine Gilardoni avec qui il s’associera en 1880 sous le nom de Gilardoni et Brault. Deux ans plus tard, Alfred Brault, fils d’Alphonse, reprend les rênes de l’entreprise. Après le décès d’Alphonse Brault en 1895, la société devient Gilardoni fils A. Brault et Cie. Alfred Brault se retirant en 1902, la société devient alors Gilardoni fils et Cie et reste florissante jusqu’au début des années dix. Pour plus de précisions on consultera le site céramiquearchitecturale.fr

4- Sans doute en raison de la catégorie sociale qu’il vise, le Castel Béranger n’a pas été conçu pour recevoir des attelages et encore moins des voitures automobiles. L’entrée par la villa Béranger donnant accès à la cour aurait pu convenir à cet usage, mais les plans du rez-de-chaussée ne prévoient ni écurie, ni remise pour les véhicules.

5- Le terme de « grès cérame » utilisé par la Manufacture de Sèvres est un synonyme du grès émaillé.

6- L’entreprise Léon de Smet et Cie à Canteleu-lèz-Lille est liée à la fois au lillois Louis Coilliot qui sera l’un des meilleurs clients de Guimard et à la faïencerie De Bruyn qui éditera des cache-pots, vases et jardinières d’après les créations de Guimard.

7- Ces corbeaux, originellement en pierre naturelle, ont été ultérieurement colorés pour les harmoniser avec les grès émaillés.

8- Il s’agit d’un modèle en faïence de Guimard, le n° 13 de la série des « métopes » dans le catalogue Muller.

9- D’après son ami et confrère Adolphe Dervaux, il s’agirait de la main même de Guimard : « Ainsi le bouton de porte, que devait-il être, sinon le levier facile qui remplit la main ? Il prenait alors un peu d’argile molle et imprimait ses doigts dans sa masse : Voici le bouton de porte ! » Dervaux, Paul, « Hector Guimard Animateur », L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 1, mai-juin 1945, p. 28.

10- Pour la Belgique, on peut citer les noms de Willy Finch, Omer Coppens ou Arthur Craco.

11- Quoique Jules Verne dans Vingt Mille Lieues sous les mers (1870) précise que les parois du Nautilus sont en plaques de fer.

Le panneau du chat faisant le gros dos du Castel Béranger

Le Castel Béranger (1895-1898) reçoit un abondant décor de céramique architecturale. Alors que le décor des parois du vestibule est confié à Bigot (1), c’est très probablement à la maison Gilardoni & Brault (2) que Guimard fait appel pour tous ceux que se trouvent en extérieur. Certains de ces décors en céramique sont soumis aux éléments architecturaux (allèges des fenêtres, linteaux, etc.) alors que d’autres sont des décors indépendants, comme le panneau du chat faisant le gros dos. Exécuté en un seul élément, ce panneau en haut-relief est placé bien en vue, comme une enseigne, sous l’oriel, à l’angle gauche de la façade. Il n’est ni signé par l’auteur de son modèle, ni par son exécutant.

Panneau au chat faisant le gros dos, c. 1897, grès émaillé par Gilardoni & Brault, placé sous l’oriel à l’angle gauche du second étage du bâtiment sur rue. Photo Nicholas Christodoulidis.

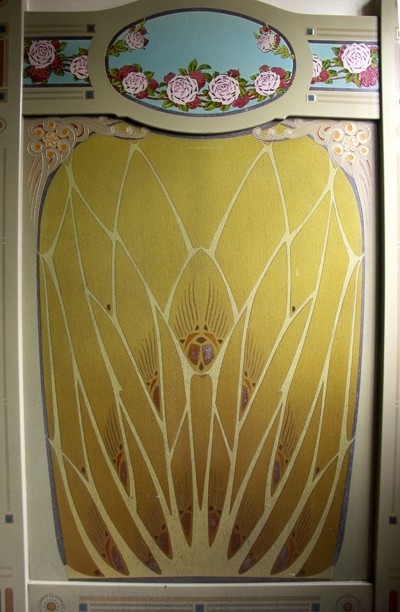

Fait remarquable, à l’Exposition de la Céramique en 1897 (3) ce panneau au chat faisant le gros sera intégré au stand de Gilardoni & Brault confié à Guimard, sans doute avant d’être mis en place définitivement au Castel Béranger. Ce stand qui présente de nombreux autres décors céramiques conçus dans le style de ceux du Castel Béranger — sans être identiques — met en valeur à la fois le tout nouveau style moderne de Guimard et les produits céramiques de Gilardoni & Brault.

Stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique et des Arts du Feu en 1897 : Porche d’une grande habitation Parisienne. Carte Le Style Guimard n° 3, fautivement datée 1898. Le chat faisant le gros dos se trouve en haut à droite. Coll. part.

Dans son compte-rendu, la revue La Construction moderne (4) associe le nom du sculpteur Raphanel à celui de Guimard. Xavier Raphanel (5) est en effet l’un des deux sculpteurs avec Ringel d’Illzach (6) qui vont seconder Guimard dans l’exécution des modèles en reliefs du Castel Béranger (sculptures sur pierre, staffs, fontes et céramiques). Grâce à cette référence on est donc certain qu’il est bien le modeleur du panneau au chat faisant le gros dos.

D’un point de vue stylistique, ce panneau est le plus descriptif de tous les décors de l’immeuble : les autres sont plus stylisés, simplement évocateurs de formes naturelles, ou même totalement abstraits comme ceux qui sont placés au-dessus du linteau de l’ancienne boutique, au rez-de-chaussée.

Détail du décor en céramique émaillée par Gilardoni et Brault du linteau de la boutique sur rue. Photo Nicholas Christodoulidis.

On serait d’ailleurs tenté de les classer chronologiquement dans le laps de temps des trois années de création intensive du Castel Béranger en postulant que les décors plus naturalistes sont les plus anciens et que les plus abstraits sont les plus nouveaux. Mais il faut sans doute se garder d’une opinion trop tranchée à ce sujet car tout au long de sa carrière Guimard a continué à puiser ponctuellement dans les formes naturalistes ou inspirées de la nature. Si son chat faisant le gros dos est bien « au naturel », en revanche le cartouche dans lequel il s’inscrit et auquel il est relié par de multiples lignes est d’un style Art nouveau tout à fait maîtrisé, attestant d’une exécution contemporaine de celle des autres décors du Castel. Comme nous l’avons vu plus haut, sa réalisation date au plus tard de mai 1897.

Panneau au chat faisant le gros dos, c. 1897, céramique émaillée (probablement du grès) par Gilardoni et Brault, modelé par Raphanel, placé sous l’oriel à l’angle gauche du second étage du bâtiment sur rue. Photo Nicholas Christodoulidis.

Il est néanmoins possible que le thème de ce panneau soit antérieur à la conversion de Guimard à l’Art nouveau. On sait que pour cet immeuble, primitivement placé dans la continuité de l’architecture néo-gothique de Viollet-le-Duc, Guimard avait choisi très tôt le nom de « Castel » pour évoquer le Moyen-âge. Sans doute avait-il aussi prévu un décor évocateur de cette période dont le thème de ce panneau serait alors la survivance. La figure du chat fait en effet partie du large bestiaire médiéval et néo-médiéval. Viollet-le-Duc en a fait par exemple sculpter toute une série sur les lucarnes de la cour néo-Renaissance du château de Pierrefonds.

Chat jouant avec une balle, sculpté sur une lucarne de la cour du château de Pierrefonds. Viollet-le-Duc. Photo internet, droits réservés.

Ces chats de Pierrefonds auront une large descendance dans l’architecture de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, associés à l’image du « chat de gouttière ».

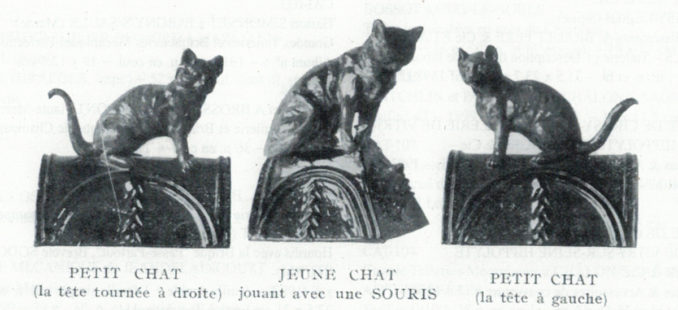

Chat guettant une souris, sculpté sur une souche de cheminée de l’immeuble Biet par Eugène Vallin et Georges Biet, 22 rue de la Commanderie à Nancy, 1901-1902. Monographies de bâtiments modernes. A. Raguenet. Paris, c. 1906.

Tuilerie Normande du Mesnil de Bavent (fondée 1842, spécialisée dans les faîtages en céramique, catalogue pl. 29, XIe édition, c. 1930. Reproduction extraite de La Céramique architecturale à travers les catalogues de fabricants 1840-1940. Anne Maillard.

Leurs occupations pacifiques (jouer avec une balle, tenir un chaton dans la gueule, etc.) ou utile (attraper une souris) les rendent sympathiques. Ils sont en cela proches de la perception de l’animal à l’époque moderne, mais sont éloignés de celle qui prévalait en réalité au Moyen-âge et à la Renaissance (7). Une trentaine d’années après Viollet-le-Duc, Guimard donne à ce chat médiéval ébouriffé, famélique et peu engageant, un aspect bien différent, plus conforme à sa réputation diabolique d’alors mais aussi certainement influencé par la littérature fantastique de la seconde partie du XIXe siècle. Allié aux masques énigmatiques des balcons, sa présence en surplomb de l’immeuble renforce l’impression d’étrangeté qui s’en dégage et contribue sans doute à perturber les esprits craintifs fréquentant le quartier (8).

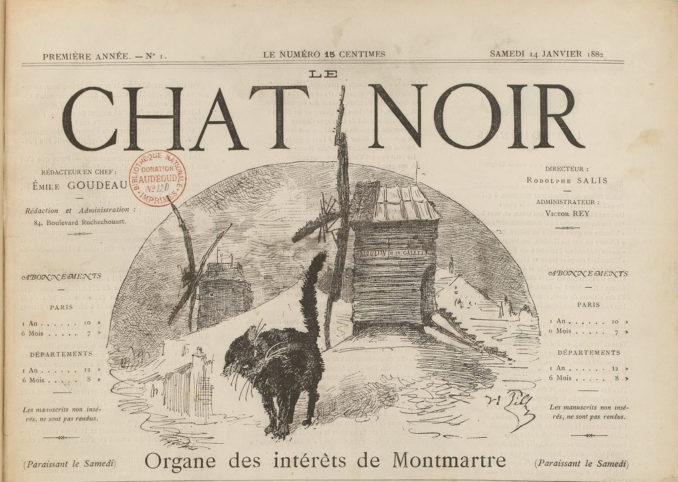

Une autre référence possible pour ce panneau est bien sûr l’existence du cabaret du Chat Noir, lieu de ralliement de la bohème parisienne lors des deux dernières décennies du XIXe siècle. Fondé en 1881, il a connu deux adresses proches, au pied de la butte Montmartre (9). Son créateur, Rodolphe Salis, a imaginé un décor oscillant entre le néo-Renaissance et le néo-Louis XIII de comédie. Pour la façade de la première adresse, boulevard de Rochechouart, le peintre Adolphe Willette a donné le dessin d’une enseigne réalisée en tôle émaillée où le chat, accroché à un croissant de lune, fait le gros dos. Elle sera réutilisée sur la seconde adresse, rue de Laval.

Enseigne du cabaret du Chat Noir, première et seconde adresse. Adolphe Willette, avant 1885. Tôle émaillée. Musée Carnavalet, photo internet.

Sur cette seconde façade, Alexandre Charpentier exécute un grand blason en terre cuite posée sur un socle au second étage. Le chat est ici en majesté, entouré de rayons.

Dessin de la façade du Chat Noir, rue de Laval (act. rue Victor-Massé). Johan Kuehl Gotthardt, c. 1885-1890. Encre sur papier. Coll. part. Illustration tirée du catalogue de l’exposition Autour du Chat Noir, Arts et plaisirs à Montmartre 1880-1910, Musée de Montmartre, éditions Skira Flammarion, 2012.

Parmi les multiples représentations félines du cabaret on en trouve sans peine d’autres dans la posture du gros dos, par exemple sur le chapeau de la revue éponyme, éditée à partie de 1882.

Chapeau de la revue Le Chat Noir, 14 janvier 1882, photo internet, droits réservés.

Au moment de la construction du Castel Béranger (1895-1898), le cabaret du Chat Noir est passé de mode, concurrencé par d’autres lieux qui ont copié sa formule. Il cesse son activité en 1896, peu avant le décès de Salis qui intervient l’année suivante. Si une réminiscence des représentations du Chat noir est possible sur le panneau du Castel Béranger, il est quand même peu probable que Guimard ait voulu sciemment faire la publicité du cabaret déclinant. Il faut plutôt voir dans ces deux chats, deux clins d’œil historiques, non pas parallèles mais décalés d’une décennie dans le temps (10).

Ce panneau aura au moins une descendance sur une cheminée en grès émaillé, Dans la mesure où nous en connaissons un exemplaire ayant des carreaux de Muller et Cie comme seuil, la cheminée elle-même est très vraisemblablement du même fabricant . Nous avions signalé l’existence de la version large dans un article en 2012 quand l’Inventaire Général avait sollicité notre avis quant à une éventuelle attribution à Guimard, question à laquelle nous avions répondu par la négative.

La cheminée avait ensuite été acquise par une maison de vente de matériaux architecturaux anciens où elle se trouve toujours, à Richebourg (11).

Cheminée au chat faisant le gros dos (version large). Haut. 112 cm, larg. 182 cm, prof. 42 cm. Grès émaillé, auteur du modèle et fabricant inconnu. Photo extraite du site Origine.

La version étroite de cette cheminée est en vente à Saint-Ouen, chez un antiquaire qui en donne de bonnes photographies sur son site internet, ainsi que sa taille (haut. 108 cm, larg. 113 cm).

Cheminée au chat faisant le gros dos (version étroite). Dim. : hauteur 108 cm, largeur 113 cm. Grès émaillé, auteur du modèle et fabricant inconnu (Muller & Cie ?). Photo extraite du site marcmaison.fr.

D’une coloration vieux rose et vert amande, elle est en deux éléments principaux auxquels se rajoute le chat, appliqué au centre du linteau. Ce dernier, d’aspect mieux nourri que celui du Castel Béranger, regarde devant lui au lieu de tourner sa tête vers l’arrière et le haut. Mais comme lui, en signe d’agressivité, il fait le gros dos, sort ses griffes, abaisse ses oreilles, gonfle ses moustaches et retrousse ses babines ce qui, assez mal traduit au niveau du modelage, donne à sa gueule l’aspect d’un bec de canard.

Cheminée au chat faisant le gros dos (version étroite). Grès émaillé, auteur du modèle et fabricant inconnu (Muller & Cie ?). Photo extraite du site marcmaison.fr.

Les jambages, les pieds et le linteau de la cheminée sont parcourus de moulures informelles qui sont certes inspirées de celles de Guimard mais sont encore très attachées au style baroque. On retrouve aussi sur les pieds gauche et droit des gueules de lion qui sont rarement des motifs art nouveau.

F. D.

1- Alexandre Bigot (1862-1927) est chimiste de formation. Il fonde en plusieurs étapes à partir de 1893 son entreprise qu’il établit à Mer (Loir-et-Cher) et qu’il concentre sur la production de grès émaillé, au contraire des entreprises Muller et Gilardoni & Brault qui produisent parallèlement des tuiles, des briques et de la terre cuite émaillée. Elle se développe rapidement, recevant des commandes de nombreux architectes et éditant les créations de nombreux artistes, pour atteindre une dimension industrielle à partir de 1897. Trois ans plus tard elle triomphe à l’Exposition Universelle de Paris et concurrence très sérieusement Muller en renommée auprès des tenants du courant moderne.

2- L’entreprise Gilardoni & Brault, à Choisy-le-Roy est issue de la maison Garnaud, active depuis le mitant du XIXe siècle et connue pour ses terres cuites architecturales imitant la pierre sculptée. Alphonse Brault reprend l’entreprise en 1871. Il a fait auparavant la connaissance en Alsace d’Émile Muller et de Xavier-Antoine Gilardoni avec qui il s’associera en 1880 sous le nom de Gilardoni et Brault. Deux ans plus tard, Alfred Brault, fils d’Alphonse, reprend les rênes de l’entreprise. Après le décès d’Alphonse Brault en 1895, la société devient Gilardoni fils A. Brault et Cie. Alfred Brault se retirant en 1902, la société devient alors Gilardoni fils et Cie et reste florissante jusqu’au début des années dix.

3- Exposition Nationale de la Céramique et de tous les Arts du Feu au Palais des Beaux-Arts du 15 mai au 31 juillet 1897.

4- La Construction moderne, 28 août 1897, p. 569-570.

5- Xavier Raphanel (1876-1957), sculpteur peu connu, élève de Falguière, est l’auteur de nombreuses statuettes historicistes et de quelques objets d’art décoratif.

6-Jean-Désiré Ringel dit Ringel d’Illzach (1849-1916), sculpteur d’origine alsacienne, également élève de Falguière, a son atelier rue Chardon-Lagache, dans le XVIe arrondissement parisien, à proximité de la zone d’action de Guimard.

7- À partir du XIVe siècle, surtout s’il a le malheur d’être noir, l’animal est alors associé au Diable et à la pratique de la sorcellerie, ce qui lui vaut bien souvent d’être voué au bûcher.

8- » […] Il y a, du rez-de-chaussée à la toiture, une folle ascension de figures grimaçantes, de groupes fantastiques, où l’artiste voulut peut-être représenter des chimères, mais où le populaire voit surtout des démons, et qui font se signer à vingt pas toutes les vieilles femmes de l’arrondissement. […] Jean Rameau, Le Gaulois, 3 avril 1899. Ces craintes semblent avoir survécu jusqu’à nos jours car il nous a été donné, il y a quelques années, d’entendre une personne habitant à proximité immédiate du Castel nous confier qu’elle redoutait de passer devant l’immeuble « de peur d’être attaquée par des sorcières ».

9- 84 boulevard de Rochechouart de 1881 à 1885, puis au 12 rue de Laval (act. rue Victor Massé) jusqu’en 1896. La troisième adresse, 68 boulevard de Clichy, est une survivance créée en 1907 alors que Rodolphe Salis était décédé depuis 10 ans.

10- Rappelons aussi au passage que le cabaret du Chat noir, dédié à la fête, aux arts et à l’humour fin de siècle des zutistes, fumistes et autres hydropathes, ne fut en rien le repaire d’un essaim de mystiques comme le voudrait une légende forgée par un prétendu alchimiste opérant sous le pseudonyme de Fulcanelli. On retrouve sur internet les scories de cette théorie fumeuse parue en 1930, bien longtemps après la fin de l’activité du cabaret. De la même façon, le panneau au chat du Castel Béranger ne nous paraît pas non plus être un indice probant de prétendues tendances mystiques qui auraient animé Guimard, ainsi que voudraient le faire accroire les divagations ésotériques de certain néo-guimardien confondant allègrement esprit fumiste montmartrois et fumisterie historique.

11- Cette société n’hésite pas à écrire dans sa notice : « Considérant la collaboration de Rapahanel à l’œuvre de Guimard, il est possible de penser que le modèle de cette cheminée a été modelé par cet artiste pour une réalisation de Guimard aujourd’hui disparue (c. 1897-1898). » Cette pure spéculation est aussitôt suivie de références bibliographiques sur Guimard dans lesquelles il n’a jamais été question de ladite cheminée… L’exactitude historique ne semble d’ailleurs pas être le principal souci de cette société qui attribue aussi à Guimard une fonte ornementale tout à fait quelconque et au menuisier nancéien Eugène Vallin une épouvantable cheminée en pierre qui n’a pas même à voir avec l’École de Nancy.

La lave émaillée Gillet

« façon Guimard »

— Seconde partie —

La rencontre de l’architecte avec ce chef d’entreprise réceptif à son style a sans doute été stimulante pour l’un comme pour l’autre. Si Guimard n’a sans doute pas édité de nombreux modèles chez Gillet, il a pu exercer ses talents de coloriste avec un atelier rompu aux colorations les plus délicates comme les plus percutantes. Quant à Eugène Gillet, il a sans doute été conquis par la nouveauté des décors de Guimard qui lui offrait une alternative à sa production éclectique et la possibilité d’une certaine visibilité au sein des milieux modernistes.

Comme souvent chez les fabricants, les locaux sont décorés avec les productions de la maison, un peu à la façon d’un catalogue commercial. C’est ainsi qu’au 9 rue Fénelon on retrouve dans les parties communes de l’immeuble et dans la cour plusieurs décors de style néo-médiéval ou néo-Renaissance,

François ou Eugène Gillet. Décor d’une paroi du couloir de l’immeuble sur cour du 9 rue Fénelon par des carreaux en lave reconstituée émaillée. Photo auteur.

Un ensemble comprenant un plafond, deux parois et une arcade est dévolu au style mauresque.

François ou Eugène Gillet. Carreaux de lave reconstituée émaillée.

Hall de l’immeuble sur rue du 9 rue Fénelon. Photo auteur.

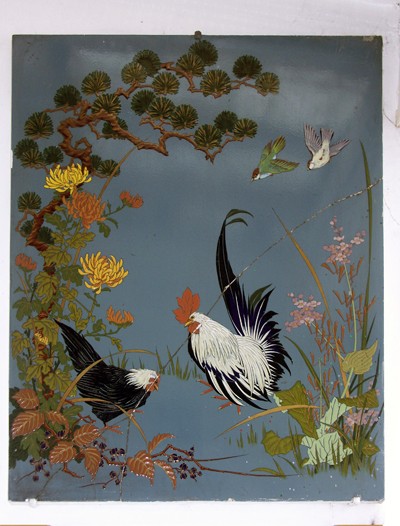

Dans la cour sont scellées plusieurs compositions dont une grande plaque de style japonisant.

Eugène Gillet. Plaque de lave naturelle émaillée.

Cour du 9 rue Fénelon. Photo auteur.

Deux autres panneaux attestent qu’Eugène Gillet s’est aussi essayé au style Art nouveau naturaliste.

Eugène Gillet. Plaque de lave naturelle émaillée (détail). Cour du 9 rue Fénelon. Photo auteur.

Une plaque émaillée au motif de noisettes relève de la même veine stylistique.

Eugène Gillet. Plaque de lave émaillée au motif de noisettes. Coll. part. Photo auteur.

Mais c’est sa collaboration intense avec Hector Guimard qui a engendré toute une production dans le « genre Guimard ». Une photographie ancienne, conservée par la famille Gillet, montre Benjamin Geslin (beau-frère d’Eugène Gillet) posant avec son épouse et ses enfants dans l’atelier d’Eugène Gillet. Sur le mur du fond, du coté gauche, des plans et des dessins sont disposés ; alors que du coté droit ce sont des plaques de lave réalisées. En plus de deux grandes plaques où un décor de style éclectique entoure des scènes reprises des maîtres hollandais, on retrouve à gauche et à droite des modèles d’un style influencé par celui de Guimard. Le cliché n’est pas daté, mais l’âge approximatif des enfants permet de penser qu’il a été pris vers 1901.

Dans l’atelier d’Eugène Gillet, le pharmacien Benjamin Geslin, son épouse Julie, sœur cadette d’Eugène Gillet et leurs deux fils, Henri (né en 1899) et Marcel (né en 1894).

Tirage photographique sur papier. Coll. part.

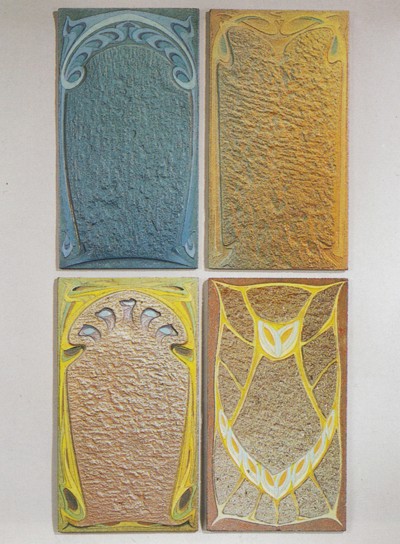

Tout à droite de la photographie, on voit partiellement une grande plaque que nous avions pu acquérir auprès d’un brocanteur il y a quelques années et qui a été émaillée dans une gamme de tons bleus et gris. Il s’agit vraisemblablement d’un modèle destiné à un lambris de vestibule comme Gillet en produit quelques exemplaires. Elle ne porte pas de marque au verso et n’est pas datée. Une plaque de grande dimension comme celle-ci (140 cm) est nécessairement sciée dans la lave naturelle puis sculptée et non estampée en lave reconstituée.

Eugène Gillet. Plaque de vestibule en lave naturelle émaillée, avec partie centrale en taille sabrée, vers 1901.

Haut. 144 cm, larg. 65 cm, ép. 3 cm. Coll. part. Photo auteur.

Le même motif a été adapté à une plaque de plus petite dimension que nous retrouvons au sein d’un lot de quatre mesurant 65 cm de haut (soit la largeur de la grande plaque) dont l’une est émaillée recto-verso, une difficulté technique qui restera longtemps une spécificité de la maison Gillet.

Eugène Gillet. Plaques en lave naturelle émaillée, avec parties en taille sabrée, vers 1901, l’une émaillée recto-verso. Haut. 65,4 cm, larg. 36,2 cm. Ancienne collection Lloyd et Barbara Macklowe, vente Sotheby’s New York 2/12/1995. Photo Sotheby’s.

On peut aussi trouver sur le site internet d’une galerie New-Yorkaise une plaque de hauteur semblable dont plusieurs surfaces sont traitées en « taille sabrée » et qui est émaillée recto-verso (avec un décor floral partiel au revers). La galerie américaine qui la vend (au prix modique de 60 000 $) depuis très longtemps l’attribue bien sûr à Guimard et la donne comme faisant partie du décor de la maison Coilliot, ce qui n’est évidemment pas le cas.

Eugène Gillet. Plaque en lave naturelle émaillée avec parties en taille sabrée, haut. 64,3 cm, larg. 35,5 cm. Au revers, un décor partiel de pavots. Coll part. Photo tirée du site internet historicaldesign.com.

Sur la photographie de la famille Geslin prise dans l’atelier d’Eugène Gillet, on distingue encore une petite plaque, ainsi qu’un élément de frise. Nous n’avons pas pu les retrouver, mais nous connaissons deux productions assez proches de la plaque.

Tout d’abord une plaque en lave reconstituée qui a été montée en table basse avec une armature en fer.

Eugène Gillet. Plaque de lave reconstituée émaillée montée en table basse. Coll. part.

Et une plaque émaillée recto-verso. On décèle sur ces dernières œuvres une certaine unité stylistique faite de lignes ondoyantes superposées avec une symétrie de la composition, le tout étant suffisamment différent des productions de Guimard pour ne pas entretenir de confusion.

Eugène Gillet. Plaque en lave naturelle émaillée, émaux mats, recto, vers 1901. Haut. 66,5 cm, larg. 46,5 cm. Coll. part (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

En revanche, le verso de cette même plaque a un décor tout autre qui fait penser au travail du graphiste viennois Adolf Böhm, mais aussi à la façon dont des vitraillistes comme Jacques Gruber traitent les ciels nuageux.

Eugène Gillet. Plaque en lave naturelle émaillée, émaux brillants, verso, vers 1901. Haut. 66,5 cm, larg. 46,5 cm. Coll. part. (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

Du coté gauche de la photographie de la famille Geslin figure aussi un dessin pour une cheminée que nous avons vue il y a quelques années chez un antiquaire des Puces de Saint-Ouen[1] et qui a été émaillée dans une gamme de tons beiges et roses. Elle est constituée de trois gros blocs de lave reconstituée (signe qu’une série a été éditée) et d’une tablette. Si le dessin qui décore son rétrécissement est très proche du travail de Guimard, les lignes enveloppantes et fluides du reste du manteau en sont un peu plus éloignées. Les replis des coins supérieurs sont même assez proches du style de Victor Horta.

Eugène Gillet. Manteau de cheminée en lave reconstituée émaillée, vers 1901. Photographiée en 2005 dans la galerie Choses et autres choses aux Puces de Saint-Ouen. Coll. part. Photo auteur.

Eugène Gillet. Manteau de cheminée en lave reconstituée émaillée, vers 1901. Photographiée en 2005 dans la galerie Choses et autres choses aux Puces de Saint-Ouen. Coll. part. Photo auteur.

La vue de l’intérieur du manteau montre que celui-ci est conçu avec une structure alvéolaire équivalente à celle des cheminées en grès éditées à l’époque par différents fabricants.

Eugène Gillet. Manteau de cheminée en lave naturelle émaillée, vers 1901. Photographiée en 2005 dans la galerie Choses et autres choses aux Puces de Saint-Ouen. Coll. part. Photo auteur.

Un modèle identique mais malheureusement incomplet a appartenu à la collection Plantin. Il a été émaillé dans une gamme de gris-bleu. Il comportait la traverse supérieure du trumeau du miroir placé au-dessus de la cheminée.

Eugène Gillet. Manteau de cheminée en lave naturelle émaillée, vers 1901. Haut. 115 cm, larg. 136 cm, prof. 44,5 cm. Catalogue de la vente Plantin, Art Auction France, 23/11/2015. Photo Art Auction France.

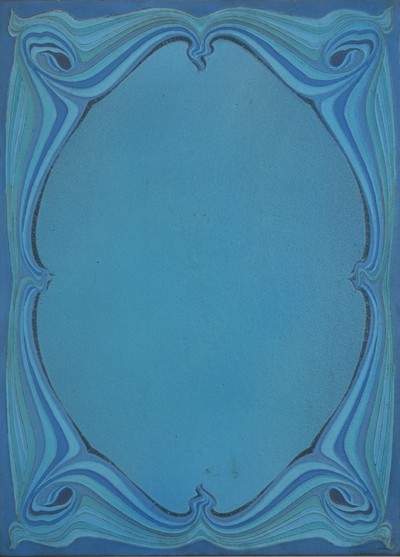

Toujours au 9 rue Fénelon, quatre plaques de vestibule scellées à un mur dans la cour évoquent nettement, sans les copier, les plaques émaillées recto-verso des édicules et des pavillons du métro de Paris. On est ici si proche du travail de Guimard que le doute sur l’attribution à Gillet est permis.

Eugène Gillet. Plaque de lambris en lave naturelle scellé dans sur un mur de la cour du 9 rue Fénelon à Paris. Vers 1900. Photo auteur.

Cette plaque présente une particularité qui n’est que partiellement utilisée pour celles du métro et qui est décrite dans le brevet déposé par Eugène Gillet en 1897. En utilisant les aspérités résultant de la « taille sabrée » on peut faire varier sa couleur selon l’endroit d’où on la regarde. Il suffit de vaporiser une couleur d’émail en oblique dans un sens puis une autre couleur en oblique dans l’autre sens pour obtenir des dépôts différents sur les versants gauche et droit des reliefs.

La plaque vue du coté gauche est majoritairement bleue-verte.

Photo auteur.

La même plaque vue du coté droit est majoritairement beige.

Photo auteur.

Le nombre d’exemplaires de ces productions de Gillet dans le genre Guimard semble relativement réduit et il est donc probable que leur succès auprès du public et des architectes est resté assez confidentiel. Faute de signature, le nom de leur auteur s’était entre-temps perdu.

Nous ignorons si Guimard a apprécié ou non que Gillet se lance dans la production de certains modèles qui ressemblaient beaucoup à son propre travail. Aucune correspondance n’est connue à ce sujet. Est-ce pour cette raison que Guimard se détournera progressivement de la lave émaillée ? Ou est-ce parce que Gillet ne pouvait lui offrir de réelles possibilités d’édition industrielle et de diffusion de ses créations ?

Gillet poursuivra néanmoins ses créations modernes pendant quelques années puisqu’il existe — toujours au 9 rue Fénelon — une plaque de lambris de vestibule d’un style de transition entre Art nouveau et Art déco qui ne doit plus grand chose à Guimard.

Eugène Gillet. Plaque de lambris en lave naturelle émaillée dans le vestibule de l’immeuble sur rue du 9 rue Fénelon à Paris. Photo auteur.

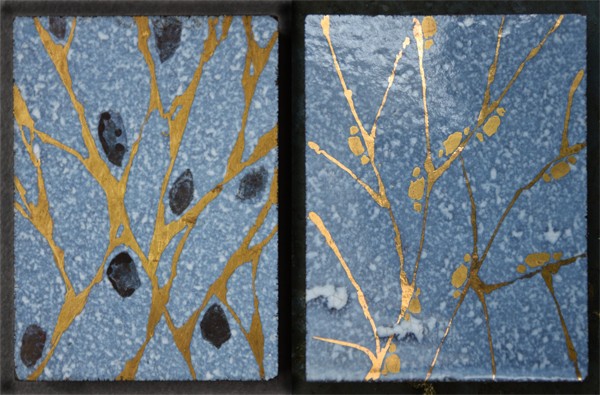

Deux autres petites plaques très séduisantes ont un décor assez déroutant et difficilement datable. Elles prouvent que les recherches d’Eugène Gillet se sont étendues dans différentes directions.

Eugène Gillet. Plaques en lave naturelle émaillée. Haut. 10,3 cm, larg. 8 cm. Coll. part (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

Peu avant la Première guerre mondiale, Eugène Gillet réduit sa production en vendant l’activité industrielle à Seurat en 1913. Celui-ci poursuit l’exploitation de la lave émaillée dans son usine à Saint-Martin, près de Riom. L’entreprise Seurat travaillera notamment pour la Samaritaine, lui fournissant sa table d’orientation en 1929. Elle fermera dans les années soixante-dix. Après cette cession, l’activité décorative et artistique de la maison Gillet se poursuit encore pendant une décennie à l’usine de La Briche, jusqu’à la fermeture définitive en 1923.

Eugène Gillet se consacre alors à des travaux de bibliophilie en amateur.

Eugène Gillet en 1927. Tirage photographique sur papier. Coll. part.

Frédéric Descouturelle

[1] Nous remercions M. et Mme Serre de la galerie Choses et autres choses pour nous avoir aimablement permis de photographier cette cheminée.

Le vitrage des édicules du métro mis à l’honneur par Saint-Gobain

Pour célébrer ses 350 ans d’existence, la société Saint-Gobain organise plusieurs événements dont une exposition virtuelle, mise en place sous la direction de Marie de Laubier, directeur des Relations générales et chef du service Archives ; la commissaire de l’exposition étant Anne Alonzo.

Cette exposition virtuelle comprend une section dédiée aux grandes réalisations auxquelles a participé la société, depuis la galerie des glaces de Versailles jusqu’au plancher en verre de la tour Eiffel mis en place en 2014. Parmi ces marchés prestigieux ou innovants, le vitrage des édicules du métro de Paris a été retenu en raison de la création à cette occasion d’un modèle spécial de verre imprimé, le n° 18 (dénommé Oriental).

On accède à la page en question par ce lien : http://www.saint-gobain350ans.com/#!/fr/les-grandes-realisations/metropolitain/detail

On sait que ce modèle de verre a été déposé par le vitrailliste parisien Charles Champigneulle. Aux archives de Saint-Gobain, sur le registre ancien listant les différents modèles de verres imprimés, on peut en effet lire : « Création Champigneulles (sic) (traité avec lui S.d./dépôt Champigneulles 4-10-1900). » Mais le style si particulier de ce verre nous incite à penser que, si Guimard n’en est pas techniquement l’auteur, il n’en a pas moins très nettement influencé le dessin.

Le verre Oriental sera ensuite inclus au sein du catalogue de Saint-Gobain. Guimard en fera un usage fréquent pour ses propres réalisations architecturales, mais il ne connaîtra qu’un faible succès commercial.

Vous pouvez retrouver des informations complémentaires à ce sujet en consultant le dossier « verre » dans la rubrique « dossiers » de ce site.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.