Category: Nos actions

La patrimonialisation de l’œuvre d’Hector Guimard, Constitution des savoirs, reconnaissance et protection

Nous présentons dans cet article le résumé du mémoire de Master 1 Patrimoine et musées, qu’a récemment soutenu Mme Adèle Roussel à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction d’Éléonore Marantz. Elle nous avait contacté en février 2021 et, comme nous le faisons régulièrement pour des étudiants, nous l’avons renseignée en lui demandant de nous envoyer, le moment venu, le résumé de son mémoire.

Présentation du sujet de recherche

Si le corpus des réalisations architecturales d’Hector Guimard est parfaitement connu, si les recherches sur l’architecte se sont affinées et consolidées au cours des cinquante dernières années, Guimard peut être abordé sous l’angle de la redécouverte de son œuvre par une étude saisissant le chemin parcouru de la constitution des savoirs à la reconnaissance, des destructions aux protections, de la valorisation à la promotion. Ce travail tâche de comprendre par quels moyens l’architecture de Guimard, louée autant que rejetée, avant d’être mal aimée, détruite, s’est métamorphosée en « objet culturel », construisant histoire et conscience patrimoniale. Autrement dit, cette étude entend analyser le processus de patrimonialisation de l’œuvre d’Hector Guimard.

Pour saisir le passage d’un « Style Nouille »[1] à une « Architecture souriante »[2] et analyser convenablement le cas de Guimard, une organisation chrono-thématique de l’argumentation est apparue comme la plus appropriée. Les premiers défenseurs d’Hector Guimard et de son architecture font entendre leur voix dès les années 1960, une décennie paradoxale au cours de laquelle tout commence : dangers, réactions émotionnelles et protections patrimoniales. Une décennie au cours de laquelle tout se poursuit, entre désamour durable et démolitions architecturales. Les tentatives de patrimonialisation débutent doucement, mais leur évolution ne sera réellement palpable qu’à partir des années 1970. Dès lors, des progressions dynamiques et continuelles permises par les actions concrètes d’acteurs aux profils hétéroclites, bouillonnent pour enfin triompher dans les années 1990. C’est le résultat de nombreuses années de recherches historiques et de travaux sur l’architecte, appréciable à l’occasion de la première exposition monographique en France en 1992 qui commémore le cinquantième anniversaire de la disparition d’Hector Guimard. L’œuvre de l’architecte – ou plutôt l’œuvre du métropolitain – ne cesse de se diffuser massivement par l’image et suscite l’intérêt des voyageurs internationaux en lien avec un développement du tourisme culturel qui perçoivent les entrées du métro comme un symbole spécifiquement parisien.

Le Métro, encore et toujours mis en avant…

Station Chardon-Lagache. Photo F. Descouturelle

Résumé

Comment résumer la patrimonialisation de l’œuvre d’Hector Guimard ? Une histoire aussi riche que complexe dont l’analyse côtoie maints champs disciplinaires, autant politiques, économiques, que sociétaux. Une aventure parfois malheureuse et décevante, mais emplie d’espoir puis couronnée de belles victoires. C’est un récit sans conteste évolutif, d’abord notablement long à se mettre en place avec une légitimité périlleuse à s’imposer. Puis, une fois le processus enclenché, c’est promptement que les étapes se succèdent. Les regards changent, l’histoire du goût évolue, les actions se multiplient. L’étude de la patrimonialisation de l’œuvre de l’architecte commence dès les années 1960, décennie intéressante pour les manques de considération qui se heurtent aux premières initiatives personnelles. Cela s’engage avec un goût d’amertume pour l’architecture Art nouveau. Hâtivement, ce mouvement est rejeté, haï, méprisé et moqué. Ces réactions fortes et violentes sont contextuelles : l’Art nouveau était associé à la guerre et le désir de s’éloigner de tout ce qui était moderne se manifestait. Hector Guimard, tombé en désuétude par un concours de circonstances lié au manque d’archives et à une ignorance entretenue par une dispersion de ses collections, est lourdement détruit. Son œuvre subit les affres des cycles de démolitions dès la fin des années 1950. Cette décennie 1960 est le moment où ces actes sont jugés injustes et condamnables. La presse écrite devient alors le vecteur privilégié pour s’insurger, comme en témoigne la campagne lancée en vain pour la sauvegarde du Castel Henriette. C’est un moment où se cristallisent émotions et réactions collectives, symbolisant l’entrée de l’œuvre d’Hector Guimard dans la chaîne patrimoniale dont le mécanisme est analysé par la sociologue Nathalie Heinich[3]. Ce phénomène également observable à l’international, voit se déployer un cas similaire avec la Maison du Peuple de Victor Horta à Bruxelles, démolie en 1965. En parallèle se forme un premier collectif d’« Hectorologues », acteurs engagés dont la volonté de faire reconnaître l’œuvre de l’architecte est déterminée. L’année 1968 est marquée par l’exceptionnelle découverte de dessins constituant le fonds Guimard sous la houlette d’Alain Blondel et d’Yves Plantin, favorisant un pas de plus vers la connaissance. Du côté des politiques publiques, le temps est bien plus long. Une première liste de campagne thématique est dressée en 1963 à l’initiative d’André Malraux dans l’optique de valoriser des architectures représentatives des XIXe et XXe siècles. Le choix des édifices est délégué à la Commission des monuments modernes, créée à cet effet et dirigée par Maurice Besset et Ionel Schein. Par la suite, la Commission supérieure des monuments historiques octroie des mesures d’inscriptions au Castel Béranger, à l’hôtel particulier de Guimard et à la synagogue de la rue Pavée entre 1964 et 1965. Le milieu des années 1960 est aussi favorable pour une poignée d’entrées du métropolitain qui est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Une notable étape quant à la reconnaissance de l’œuvre de l’architecte à l’échelle de l’État. Une phase qui, par ailleurs, s’inscrit dans une première extension de la notion de « patrimoine » qui est de l’ordre chronologique[4]. De l’Antiquité jusqu’aux ouvrages modernes en passant par le Moyen-Âge, la fourchette chronologique n’a cessé au fil du temps d’être plus ouverte. Enfin, cette décennie voit aussi se développer de nouvelles approches historiographiques parmi lesquelles le domaine culturel est davantage pris en compte.

L’histoire d’Hector Guimard et de son œuvre se construit et s’enrichit à partir des années 1970 et dans les décennies qui suivent. Ses réalisations atteignent une légitimité, leur esthétique est de nouveau progressivement appréciée s’inscrivant dans une évolution de l’histoire du goût. L’œuvre de l’architecte suscite curiosité et intérêt, son corpus se constitue, son histoire est explorée et contée par l’écriture, les travaux approfondis se multiplient et présentent régulièrement au grand jour de nouvelles découvertes. La première exposition consacrée exclusivement à Hector Guimard se tient au Museum of Modern Art en 1970. L’architecte – pas nécessairement plus connu à New-York qu’à Paris – avait déjà fait l’objet dans ce musée de plusieurs expositions thématiques depuis 1936. En 1971, l’exposition du MoMa est déplacée au musée des Arts Décoratifs de Paris, mais la forme demeure bien différente : les réalisations de l’architecte sont alors confondues avec celles d’autres créateurs. Plus tard, l’extension chronologique de la notion de patrimoine se poursuit et s’affirme avec la nouvelle campagne de protection de Michel Guy consacrée aux architectures du XIXe et du XXe siècle de manière élargie, entraînant cinq inscriptions pour Hector Guimard. La fin des années 1970 est marquée par l’importante campagne de protection de toutes les entrées Guimard du métropolitain : l’ensemble des ouvrages subsistants est inscrit par un arrêté collectif en 1978. Alors jusque-là considérées comme relevant davantage d’éléments de mobiliers urbains, les entrées du métropolitain font l’objet d’un nouvel intérêt allant de pair avec un autre élargissement de la notion de patrimoine, une extension catégorielle[5].

Dans les années 1980, l’intérêt à l’égard des réalisations d’Hector Guimard est grandissant, elles sont défendues par le modèle associatif, photographiées, immortalisées. Le patrimoine est au cœur de nombreuses initiatives, l’année 1980 est désignée « Année du Patrimoine ». La patrimonialisation d’Hector Guimard connaît un moment clé en 1992 pour plusieurs raisons. D’abord, la première exposition monographique sur l’architecte en France se tient au musée d’Orsay. Entre complexité et vision commune, l’exposition se veut différente de celles précédemment effectuées. C’est un moment où l’état des connaissances sur l’architecte est particulièrement avancé, traduisant d’un important contraste avec l’ignorance des décennies passées. Par ailleurs, l’année 1992 voit également l’octroi d’une mesure de classement intégral par décret le 31 juillet, celle du célèbre Castel Béranger. C’est une étape importante dans l’histoire de l’œuvre d’Hector Guimard souffrant néanmoins d’un manque de représentativité dans un musée qui lui serait dédié. Un manque de représentativité qui se ressent également dans la diffusion de son ensemble. En effet, les réalisations pour le métropolitain font l’objet d’une communication très privilégiée et sont massivement diffusées par l’image. Laissées à l’inspiration des illustrateurs ou mises en scène comme décor et photographiées pour des publicités, les entrées du métro sont associées à la capitale française. Les diffusions se font aussi matériellement car les entrées Guimard participent à différents échanges culturels entre la RATP et des compagnies de métro étrangères, contribuant à enrichir la connaissance d’une petite partie de l’œuvre de l’architecte à l’international.

Au fil du temps, les destinations touristiques sont de plus en plus nombreuses, et les voyageurs de plus en plus présents, cela devient un phénomène mondial. Le tourisme international naît au XXe siècle, il ne cesse d’être plus croissant depuis les années 1950 et explose dans les années 2000. Plusieurs types de tourisme vont même se dessiner, le tourisme culturel apparaît dès les années 1960, certainement en lien avec les préoccupations des institutions internationales telles que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), l’UNESCO ou l’ICOMOS à l’égard des identités territoriales et culturelles des populations locales et de leurs interactions[6]. L’important développement du tourisme culturel va induire des valorisations patrimoniales de la part des territoires, le patrimoine devient donc progressivement une ressource exploitée par les acteurs locaux[7]. Aussi, le patrimoine a acquis une nouvelle finalité : celle de constituer un intérêt touristique à l’égal d’une industrie[8]. Cela va de pair avec la diffusion massive de l’image à l’échelle mondiale pour favoriser l’attrait et le désir des voyageurs en leur montrant par divers supports, les lieux ou objets emblématiques d’un site. La question de l’image est intéressante car elle participe de manière significative à la construction d’une patrimonialisation. La géographe Maria Gravari-Barbas expose en effet que « Les images sont au cœur du processus de patrimonialisation : la diffusion des images d’objets, monuments, sites ou paysages contribue à leur « mise en désir » et joue un rôle souvent décisif dans leur constitution en tant que patrimoines »[9]. Il semblerait que l’image purement touristique par la représentation d’objets entourant l’architecture d’Hector Guimard demeure assez fragile. Il existe une collection de diverses représentations touristiques de son œuvre à retrouver un peu partout dans la capitale, néanmoins, l’échelle de cette production n’atteint guère l’ampleur des monuments dits incontournables tels que la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’Arc de Triomphe, la basilique du Sacré-Cœur, et moins encore la tour Eiffel qui tient la première place. Par ailleurs, il est incontestable que l’œuvre de l’architecte souffre à nouveau d’un manque de représentativité, les ouvrages ornant les entrées du métropolitain parisien constituant pratiquement l’exclusivité de l’image touristique. Cette image qui est véhiculée est celle d’une ambiance, d’une atmosphère liée à un Paris d’antan, un charme ancien connu et reconnu à l’international. L’ensemble de l’œuvre de l’architecte est encore restreint à ces réalisations, ne favorisant en rien la connaissance de l’intégralité de son travail.

Finalement, la patrimonialisation de l’œuvre de l’architecte s’est constituée à mesure que la notion de patrimoine s’est elle-même développée. Elle a suscité un intérêt massif et grandissant au fil des décennies, le nom d’Hector Guimard est aujourd’hui bien connu. Malgré tout, l’ensemble de son œuvre demeure associé et réduit aux seules entrées du métropolitain, mobilier urbain très familier aux yeux des Parisiens qui ont chaque jour l’habitude de les apercevoir ou de les franchir. Par ailleurs, l’état de toutes les protections au titre des monuments historiques existantes demeure notoirement insuffisant pour les réalisations d’Hector Guimard, la grande majorité étant des mesures d’inscriptions en façades-toitures uniquement. Aussi, il est possible de conclure que, d’une certaine manière, la patrimonialisation de l’œuvre d’Hector Guimard est toujours en construction et demeure pour l’heure inachevée.

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement le Cercle Guimard, Frédéric Descouturelle, Alain Blondel et Laurent Sully Jaulmes pour le temps qu’ils m’ont consacré, pour les échanges fascinants et leur bienveillance. Un grand merci également à Agathe Bigand-Marion pour ses nombreux conseils, pour ses propos riches et passionnés qui furent tout à fait éclairants pour mes recherches.

Enfin, mes remerciements vont aussi naturellement à Monsieur François Loyer pour son précieux temps et ses connaissances qui furent essentielles pour nourrir mes réflexions et construire mon argumentation.

Adèle Roussel

Notes

[1] Expression méprisante qui a vu le jour dans les années trente et qui continue à être employée par les non-connaisseurs de ce style.

[2] Expression employée par des spécialistes de l’UNESCO pour qualifier positivement l’Art nouveau, « Architecture souriante » qui rappelle une esthétique de « joie de vivre » dans : Hans-Dieter Dyroff, « Architecture souriante » Projet international d’étude et d’action », Revue Museum international publiée par l’UNESCO, n°167, 1990, page 182.

[3] Nathalie Heinich, La fabrique du patrimoine : de la cathédrale à la petite cuillère, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 2009.

[4] Ibid., page 17.

[5] Ibid., page 18.

[6] Voir : Saskia Cousin, « Le « tourisme culturel », un lieu commun ambivalent. » Anthropologie et Sociétés, volume 30, numéro 2, 2006, pp. 153-173.

[7] Voir : Maria Gravari-Barbas, Sébastien Jacquot, Atlas mondial du tourisme et des loisirs, Du Grand Tour aux voyages low cost, Paris, Ed. Autrement, 2018, page 46.

[8] Voir : Robert Hewison, The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline, Londres, Methuen, 1987.

[9] Maria Gravari-Barbas (dir.), Le patrimoine mondial, mise en tourisme, mise en images, Paris, Ed. L’Harmattan, 2020, page 5.

Bilan de l’exposition « Guimard & Avatars » à l’hôtel Mezzara

L’hôtel Mezzara ouvrait à nouveau ses portes le week-end dernier à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Le succès fut une nouvelle fois au rendez-vous avec plus de 1300 visiteurs venus découvrir (ou redécouvrir) l’hôtel particulier et l’exposition « Guimard & Avatars« . Un grand merci à eux.

Certains sont repartis avec le livre sur l’hôtel Mezzara, présenté en avant-première, et le journal de l’exposition, ravis d’emporter avec eux un souvenir des lieux. D’autres ont rejoint pour la première fois Le Cercle Guimard. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Nous remercions également les institutions, les particuliers et les collectionneurs qui ont permis la réalisation de cet événement par leur soutien ou leur prêt d’objets, photographies et documents anciens.

Ce week-end était également l’occasion de proposer des visites guidées. Merci à notre guide Emilie, qui a accompagné 52 curieux ou amoureux de Guimard dans les rues d’Auteuil.

Nous voulons enfin remercier les adhérents. Par leur présence et leur aide, ils ont contribué à faire de ce week-end un succès.

À très bientôt !

Le bureau du Cercle Guimard

Deux cache-pots par Martine Cassar (2018) réinterprétant le cache-pot de Fives-Lille.

En savoir plus :

Présentation de l’exposition « Guimard et Avatars »

Voir les pièces et documents exposés, commander le journal de l’exposition

Livre « L’hôtel Mezzara d’Hector Guimard »

-

- Exposition Guimard et Avatars organisée par le Cercle Guimard à l’hôtel Mezzara en septembre 2018 pour les Journées Européennes du Patrimoine.

-

- Exposition Guimard et Avatars organisée par le Cercle Guimard à l’hôtel Mezzara en septembre 2018 pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Parution du livre « L’hôtel Mezzara d’Hector Guimard »

Le Cercle Guimard est heureux d’annoncer la parution du livre L’hôtel Mezzara d’Hector Guimard, qui sera dévoilé à l’Hôtel Mezzara pour les Journées Européennes du Patrimoine des 15 et 16 septembre 2018.

Le Cercle Guimard est heureux d’annoncer la parution du livre L’hôtel Mezzara d’Hector Guimard, qui sera dévoilé à l’Hôtel Mezzara pour les Journées Européennes du Patrimoine des 15 et 16 septembre 2018.

Écrit par trois spécialistes de Guimard – Olivier Pons, Nicolas Horiot, Frédéric Descouturelle – ce livre de 128 pages, richement illustré de documents rares et inédits, décrit l’architecture et les décors du bâtiment, nous entraîne dans ses coulisses, tout en analysant l’esprit et les choix qui ont présidé à sa construction.

Il raconte également l’histoire des différents hôtes de l’hôtel et lève enfin le voile sur la vie et la personnalité complexe de son commanditaire Paul Mezzara.

Nous souhaitons faire de cet ouvrage le premier d’une série de monographies et de publications thématiques consacrées à l’Art nouveau et en particulier à l’œuvre de Guimard.

Le livre sera disponible en avant-première le week-end prochain au prix de 20€. Un tarif préférentiel de 15€ sera réservé aux adhérents à jour de leur cotisation. Il sera offert aux membres bienfaiteurs.

Préface par Françoise Aubry, conservatrice du musée Horta.

Quelques extraits du livre :

[slideshow_deploy id=’13879′]Le livre est disponible par commande (voir notre annonce sur la page d’accueil) ainsi que dans deux librairies parisiennes spécialisées en architecture :

– la librairie Le Cabanon située 122 rue de Charenton 75012 Paris

– la librairie Le Moniteur située à l’entrée de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 1 place du Trocadéro 75016 Paris.

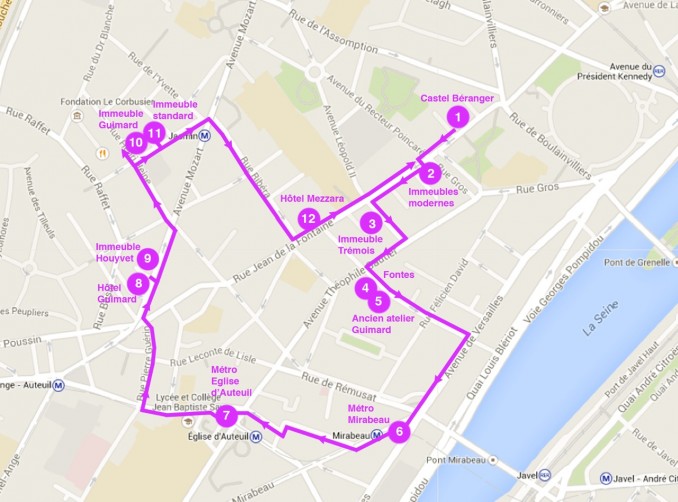

Journées du patrimoine : visites guidées

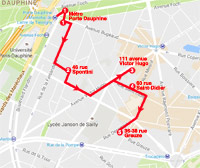

Le Cercle Guimard organise des visites commentées sur « Hector Guimard, Architecte d’art » les samedis 15 (à 10h et 15h) et dimanche 16 septembre (à 10h et 15h).

– Point de départ : le Castel Béranger – 14 rue La Fontaine – 75016 Paris

– Point d’arrivée, l’hôtel Mezzara avec entrée prioritaire sur l’exposition « Guimard et Avatars« .

Durée : environ 2 heures.

Tarifs :

Non adhérents : 20 euros

Adhérents : 10 euros

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

En savoir plus sur le parcours « Hector Guimard, Architecte d’art » (nord d’Auteuil)

Le parcours commence devant la façade du Castel Béranger, pour se poursuivre par le groupe d’immeuble des rues Gros, Agar et La Fontaine ; l’immeuble Trémois rue François Millet ; l’emplacement de l’ancien atelier Guimard, à coté d’un immeuble de Deneu de Montbun utilisant des fontes Guimard ; descente vers la station de métro Mirabeau (entourage à écussons) puis la station Eglise d’Auteuil (entourage à cartouches) ; remontée vers l’Hôtel Guimard qui fait face à l’immeuble Houyvet ; puis l’immeuble Guimard de la rue Henri Heine, dernière demeure parisienne d’Hector Guimard ; l’Immeuble standard du square Jasmin et pour finir l’Hôtel Mezzara rue La Fontaine. Toutes ces étapes sont commentées et pour la majorité d’entre elles des images anciennes et des plans sont montrés aux participants.

Exposition « Guimard & Avatars » à l’hôtel Mezzara

Le Cercle Guimard est heureux de vous annoncer que nous avons obtenu à nouveau la possibilité d’accueillir le public au sein de l’Hôtel Mezzara pour les Journées Européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre prochains.

Le Cercle Guimard est heureux de vous annoncer que nous avons obtenu à nouveau la possibilité d’accueillir le public au sein de l’Hôtel Mezzara pour les Journées Européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre prochains.

Horaires :

– samedi 15 septembre 2018 de 10h à 22h ;

– dimanche 16 septembre 2018 de 10h à 18h.

Grâce à la collection de céramiques de l’un de nos fidèles adhérents, l’occasion s’est présentée d’y organiser également une exposition intitulée :

« Guimard & Avatars »

![]() Nous y présenterons un sujet tout à fait nouveau : l’édition par des faïenceries industrielles de cache-pots, de vases et de jardinières dérivés des trois modèles créés par Guimard et édités par la Manufacture de Sèvres : le cache-pot de Chalmont et le vase de Cerny (en 1900) ainsi que la jardinière des Binelles (en 1902).

Nous y présenterons un sujet tout à fait nouveau : l’édition par des faïenceries industrielles de cache-pots, de vases et de jardinières dérivés des trois modèles créés par Guimard et édités par la Manufacture de Sèvres : le cache-pot de Chalmont et le vase de Cerny (en 1900) ainsi que la jardinière des Binelles (en 1902).

Pour accompagner cette exposition, nous publions et vendrons sur place (à prix modique) un journal de l’exposition.

Ce dernier fait le tour complet de la question et montre la filiation entre les premières créations de vases par Guimard à partir de 1896 et ces trois œuvres majeures qui sont décrites et analysées.

Leurs « avatars », ensuite édités par la faïencerie De Bruyn à Lille, Keller & Guérin à Lunéville, Massier à Golfe-Juan ou la SAPCR à Rambervillers, en constituent des démarques populaires plus ou moins largement répandues, diffusées avec ou sans le consentement de l’architecte, mais qui témoignent de son réel impact dans ce domaine au lendemain de l’Exposition universelle de Paris en 1900.

Comme il est de coutume pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’entrée de l’exposition sera libre.

Avec le soutien de la ville de Paris, du service local du domaine de Paris, du ministère de l’Éducation nationale et du lycée d’état Jean Zay.

Un succès immense pour l’exposition à l’hôtel Mezzara

Avec plus de 13 000 visiteurs, l’exposition « Hector Guimard, précurseur du design » a rencontré un immense succès ! Merci à toutes et à tous !

Avec plus de 13 000 visiteurs, l’exposition « Hector Guimard, précurseur du design » a rencontré un immense succès ! Merci à toutes et à tous !

Passionné(e)s, curieux, étudiant(e)s, architectes, habitant(e)s du quartier, amis du musée d’Orsay ou du musée des Arts décoratifs… c’est un public d’une grande diversité qui a franchi les portes du 60, rue Jean de La Fontaine, dans le 16e arrondissement à Paris, chaque week-end du 16 septembre au 9 décembre.

Dès l’ouverture, lors des Journées européennes du Patrimoine, un millier de visiteurs se pressaient pour découvrir l’exposition et son écrin, l’hôtel Mezzara, construit en 1910 par la grande figure de l’art nouveau parisien. Très vite, le bouche à oreille a fonctionné, le mouvement était lancé… Dès lors, les files d’attente se sont allongées, rythmant chacun des 11 week-ends. Merci à ces nombreux visiteurs patients, à tous ces amateurs dopés à la curiosité, à tous ceux qui espéraient depuis longtemps admirer le lieu. Dans leur écrasante majorité, ils se sont déclarés ravis de cette découverte : c’est une immense satisfaction pour notre association. Leur soutien, désormais acquis, est précieux pour accompagner le projet d’offrir à l’hôtel Mezzara un rôle à sa mesure.

Le Cercle Guimard envoie un clin d’œil amical et un remerciement sincère aux nombreux journaux, magazines, blogs, sites web ou profils sur les réseaux sociaux qui ont annoncé et soutenu l’événement. L’aventure n’est pas terminée, avec de nouvelles parutions dans la presse, quelques Instagramers encore fervents, et par exemple un reportage sur Arte dans quelques jours. N’hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Twitter ou Instagram, pour en savoir plus.

Enfin, le Cercle Guimard remercie les partenaires et soutiens sans qui le projet n’aurait pas été possible :

France Domaine, Ministère de l’Education nationale, Lycée d’état Jean Zay, Mairie de Paris, Mairie du 16ème arrondissement, Archives nationales, Archives de la ville de Paris, Musée et bibliothèque des Arts décoratifs, Musée d’Orsay, Musée de Saint-Dizier, Musée Horta, Réseau Art nouveau Network (Bruxelles), Route européenne de l’Art nouveau (Barcelone), Dartagnans et ses donateurs, Scyna 4.

Exposition « Hector Guimard, précurseur du design » à l’Hôtel Mezzara

Du 16 septembre jusqu’au 9 décembre

Du 16 septembre jusqu’au 9 décembre

Hôtel Mezzara

Ouverture exceptionnelle de 9h (au lieu de 10h) à 18h le samedi 9 décembre.

Au mitan de son parcours professionnel, artiste prolixe et novateur, Hector Guimard décidait, en 1903, de se doter d’un lieu de conception et de fabrication dans tous les domaines des arts décoratifs. Ces locaux, situés avenue Perrichont prolongée, ont permis à cet « architecte d’art » de présenter meubles, luminaires, papiers peints, tapis, couverts de table… autant de créations qu’il entendait diffuser en grand nombre.

Détruits pendant la décennie soixante, ces ateliers reprennent vie dans l’exposition « Hector Guimard, précurseur du design » à travers une maquette, des documents et des photos anciennes.

Fort de ses récentes recherches, le Cercle Guimard dresse le panorama méconnu des ambitions de cet architecte de la modernité, en puisant également dans les archives léguées en 1948 par Adeline Oppenheim, veuve d’Hector Guimard, à la bibliothèque des Arts décoratifs et dans des collections privées.

Pour donner plus d’ampleur à cet hommage commémoratif, en cette année du cent-cinquantenaire de la naissance d’Hector Guimard, l’exposition est présentée à l’hôtel Mezzara, qui offre l’occasion unique d’admirer une œuvre d’art total de « Style Guimard » (cf. photos ci-dessous), en particulier son grand hall coiffé d’un étonnant vitrail zénithal, et sa salle à manger une des rares pièces toujours meublée et décorée comme à l’origine.

Exposition « Hector Guimard, précurseur du design »

Hôtel Mezzara, 60, rue Jean de La Fontaine, Paris 16e.

Tous les week-ends, du 16 septembre jusqu’au 9 décembre,

de 10 à 18 heures.

Sans réservation.

Entrée : 5 euros

Gratuit : adhérents, étudiants et – de 18 ans.

Accès :

Métro jasmin (ligne 9) et église d’Auteuil (ligne 10)

RER C – Station Javel ou Maison de la Radio (12 minutes à pieds)

Lignes de bus ligne 52 (arrêt George Sand), 22, 72

Renseignements : 07 69 89 87 69

Avec le soutien de :

France Domaine, Ministère de l’Education nationale, Lycée d’état Jean Zay, Mairie de Paris, Mairie du 16ème arrondissement, Archives nationales, Archives de la ville de Paris, Musée et bibliothèque des Arts décoratifs, Musée d’Orsay, Musée de Saint-Dizier, Musée Horta, Réseau Art nouveau Network (Bruxelles), Route européenne de l’Art nouveau (Barcelone), Dartagnans et ses donateurs, Scyna 4.

Visites guidées

Les prochaines visites auront lieu en mars.

N’hésitez pas à vous inscrire à notre mailing-list ou à consulter nos réseaux sociaux pour être informé(e).

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.