Search results for lave

« National », « Style Nouveau », « Architecte d’Art », « Style Guimard » et « Style Moderne », les qualificatifs appliqués par Guimard à son œuvre et leur postérité

En tout architecte n’y a-t-il pas un petit démiurge qui sommeille ? Rares sont les professions dans lesquelles, sous l’impulsion et les plans d’une seule personnalité s’élève ex nihilo une œuvre concrète qui généralement lui survivra. Si la plupart d’entre eux en sont conscients, peu nombreux sont ceux qui déclarent avoir pour ambition, non de révolutionner leur profession, mais de créer un style si personnel qu’il est digne de porter leur nom. Hector Guimard a osé le faire.

Tous les historiens d’art qui ont étudié l’œuvre de Guimard n’ont pas manqué de relever l’usage immodéré des divers qualificatifs qu’il a utilisés pour son œuvre. Secrètement navrés ou implicitement admiratifs devant son audace à employer le terme de « Style Guimard », ils ont constaté que cette démonstration d’orgueil n’avait pas manqué de lui attirer des moqueries, et supputé — sans doute à raison — qu’elle avait engendré des inimitiés, lesquelles avaient à coup sûr contribué à l’isoler du monde artistique contemporain. S’il est parfaitement exact que les grands médias français traitant d’art décoratif, après s’être brièvement intéressé à lui à l’époque du Castel Béranger, l’ont ensuite boudé, nous savons à présent que Guimard a de tout temps déployé une intense sociabilité qui a partiellement compensé cette absence de reconnaissance. Nous tenterons dans cet article de mieux cerner ces différents qualificatifs et les époques auxquelles Guimard a pu les employer. Nous verrons qu’ils ne se succèdent pas de façon linéaire dans le temps comme on avait pu le croire mais qu’ils sont plutôt usités en fonction de ses besoins ou de ses envies.

- « National »

Acteur des débuts en France de ce que nous appelons actuellement le style Art nouveau, Guimard a sans doute très vite perçu l’intérêt qu’il avait à trouver par lui-même une dénomination à sa création avant que l’opinion ou plutôt les médias ne le fassent à sa place. Il était également opportun que cette dénomination le distingue des autres rénovateurs de l’architecture et de l’art décoratif. Le nom de « style Art nouveau » avait déjà précédemment été employé en Belgique. De plus, en 1895, date clé qui marque les débuts de la création du Castel Béranger, ce nom était également devenu une raison commerciale parisienne avec l’ouverture de la galerie L’Art Nouveau Bing par le marchand d’origine allemande Siegfried Bing[1] qui présentait et vendait un vaste choix de la production française, européenne et américaine dans ce style. On comprend qu’il était dès lors difficile pour Guimard d’accepter ce patronage pour son œuvre personnel. La conscience aigüe qu’il avait de la valeur et de l’originalité de ses créations l’ont certainement poussé à trouver un qualificatif qui ne les assimilait pas à ce qui a été très vite perçu par la presse comme un art d’importation étrangère — tour à tour vu comme belge ou anglais — et qui a fait l’objet d’un rejet xénophobe (et antisémite) dès l’ouverture de la galerie L’Art Nouveau Bing[2]. Ce dernier épisode est à replacer dans un contexte d’agitation nationaliste qui n’a fait que croître pendant une décennie avant l’acmé de l’affaire Dreyfus en 1898 et qui a ensuite vu la nette victoire de la droite nationaliste aux élections municipales de Paris en 1900. De façon logique, ce rejet xénophobe a entraîné dans les médias une exhortation à créer un style moderne qui soit véritablement français, un leitmotiv qui a semblé pour beaucoup de critiques trouver son accomplissement dans les constructions élégantes et calmes de l’architecte Charles Plumet. Son œuvre, unanimement salué, a été vu comme un ultime avatar de la Renaissance Française. Mais Guimard, dont la conversion au style moderne était intimement liée à sa découverte en 1895 des travaux des architectes belges Hankar et Horta, s’est trouvé dans une position plus ambigüe. Plusieurs indices nous prouvent qu’il a tenté d’échapper à l’anathème du cosmopolitisme qui pouvait lui être jeté à tout instant.

Dès le premier de ses trois articles consacrés au Castel Béranger[3]en 1896, l’architecte Louis-Charles Boileau avait allumé un contre-feu à cette accusation d’inspiration venue de l’étranger en signalant à son lectorat que les papiers peints de Guimard n’étaient « pas anglais »[4]. Cette précision, sans doute apportée à l’instigation de Guimard, est à deux niveaux de lecture. Elle peut tout d’abord, par antithèse, aider le lecteur à mieux situer le style de Guimard en l’opposant au style anglais en matière de papiers peints, style alors bien connu et bien reconnaissable. Mais elle veut aussi se placer sur un plan politique et nationaliste.

Peu après l’article de Boileau, en janvier 1897, Charles Genuys, ancien professeur de Guimard à l’École nationale des arts décoratifs, a publié dans La Revue des Arts Décoratifs un article vigoureusement intitulé « Soyons Français ! » dans lequel il mettait en garde contre la tentation que pourraient avoir les artistes décorateurs modernes de se mettre à la remorque des artistes étrangers et en particulier des belges. Genuys visait ici ce qu’on appelle « la ligne Belge », c’est-à-dire la tendance emmenée par Henry Van de Velde qui, contrairement à Horta, réfutait toute idée d’inspiration de la nature pour construire un décor et une structure purement linéaire et abstraite. Ce texte de Genuys qui venait en réalité soutenir les efforts de Guimard, a toutefois pu aussi résonner comme un avertissement à l’endroit de celui qui, s’il disait vouloir toujours se référer à l’inépuisable spectacle de la nature, n’en privilégiait pas moins les arrangements de lignes abstraites.

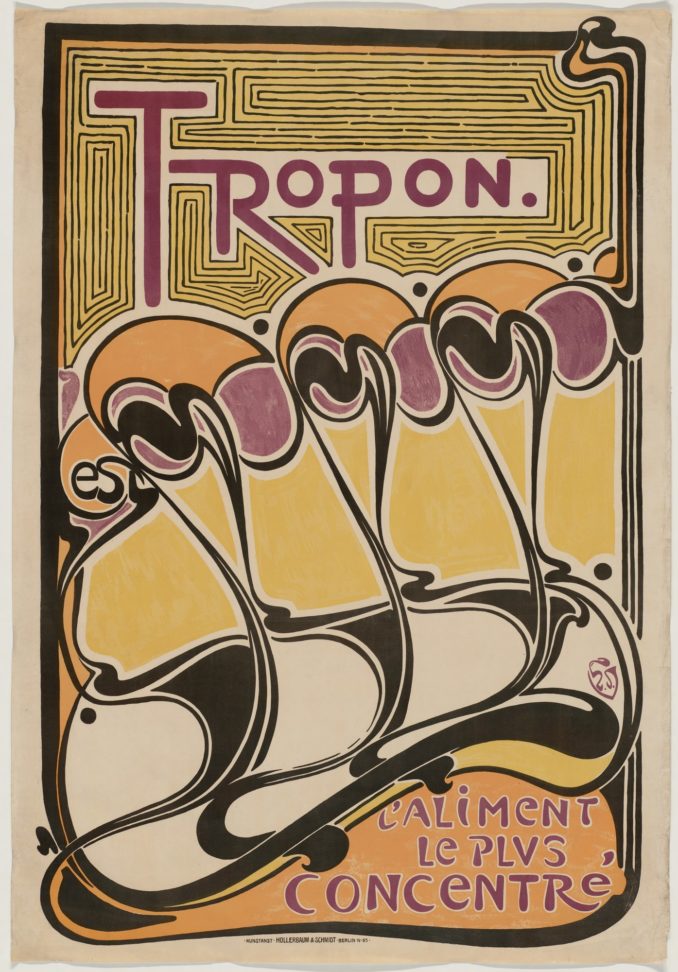

Henry Van de Velde, affiche publicitaire pour la marque Tropon, 1898. Photo MoMA. Cette lithographie est insérée dans la revue L’Art Décoratif en 1898.

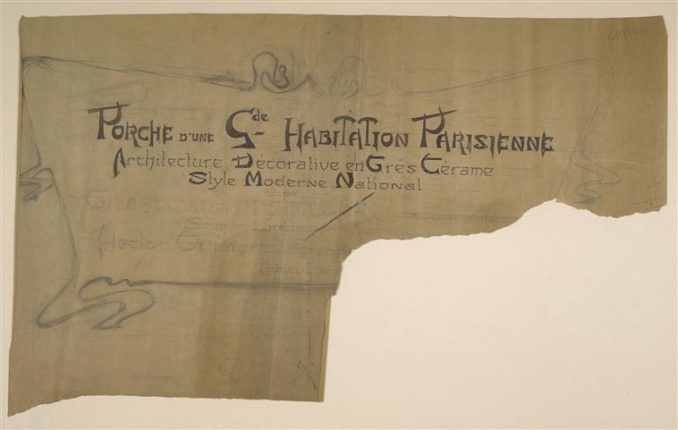

On comprend mieux ainsi le libellé de l’enseigne du stand conçu par Guimard pour l’entreprise Gilardoni & Brault à l’Exposition de la Céramique au Palais des Beaux-Arts en 1897[5]. On peut y lire que le porche d’une grande habitation parisienne qui y est exposé est en « Style Moderne National ». Quoique éphémère, l’utilisation de ce terme n’a alors pas échappé au décorateur Eugène Belville[6]. Dans la revue Notes d’art et d’archéologie de 1897, il ironisait sur son emploi par Guimard qui, écrivait-il, « épigraphie ses constructions madréporiques du titre de Style National Moderne ». Il le mettait alors en garde contre la prétention qu’ont certains de « faire un style » qui pourrait « soulever la méfiance du public » au contraire de ceux qui « se contenteraient de chercher du style ».

Projet pour une enseigne pour le stand Gilardoni & Brault à l’Exposition de la Céramique en 1897. « Porche d’une Gde Habitation Parisienne/Architecture Décorative en Grès Cérame/ Style Moderne National/par/ Gilardoni Fils A. Brault et Cie à Choisy le Roi/sous la direction artistique de/Hector Guimard Raph…/Castel Bér… ». Encre et mine de plomb sur papier calque, musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 1840.

On va voir que le débat sur la question de savoir si le style de Guimard était bien un style français a ressurgi en 1898 et 1899, à chaque évènement organisé par l’architecte autour du Castel Béranger. Ainsi, en rendant compte avec enthousiasme de la publication du portfolio du Castel Béranger dans Le Moniteur des Arts du 28 janvier 1899, son directeur Maurice Méry, ne voulait pas admettre qu’il ait pu s’inspirer de l’exemple belge :

« Tout cela, pour une fois, j’ai la joie de le constater, est l’œuvre d’un Français, d’un des nôtres et qui n’a pas été chercher son inspiration à l’étranger […] »

Alors qu’un auteur à l’esprit plus large et plus perspicace, l’écrivain Octave Uzanne, admetait qu’une influence étrangère, belge en l’occurrence, puisse revivifier l’architecture moderne française. Ainsi, dans un texte daté du 29 novembre 1898, mais publié en 1899 dans son ouvrage Visions de Notre Heure. Choses et gens qui passent, il pensait avoir trouvé en la personne de Guimard l’architecte providentiel qui semblait faire cruellement défaut à Paris. Au hasard de ses balades dans la capitale, dénonçant « l’inquiétante torpeur imaginative de ses architectes », « la niaise ordonnance de ses bâtisses » ou encore son « architectonique imbécile », il s’émerveilleait au contraire devant l’originalité du Castel Béranger et son « architecture quelque peu révolutionnaire », fruit selon lui d’« une pensée murie […] tendant à la rénovation de l’art architectural ». Heureux, presque étonné d’avoir « déniché cette œuvre bâtie et réalisée à Paris », il s’appuyait sur l’exemple de la Belgique et sa révolution architecturale en cours pour émettre le vœu que Guimard s’impose de la même manière en France en tant que chef de file des architectes modernes :

« Puisse M. Hector Guimard devenir bientôt notre Horta de France ! ».

Mais d’autres auteurs, plus étroitement cocardiers, ont rejetté cette idée. C’est le cas d’Édouard Molinier dans son article paru dans Art et Décoration en mars 1899 et qui écrivait à propos du Castel Béranger :

« Sans nier le mérite de Horta, il y avait peut-être mieux à faire, pour un artiste français, que d’aller chercher ses inspirations en Belgique. Nous eussions préféré assister à une tentative, fût-elle incomplète de résurrection du vieux style français ».

Peu après, le 15 avril 1899, dans son article consacré aux résultats du premier concours de façades de la ville de Paris pour lequel le Castel Béranger a été primé, un journaliste de L’Illustration était du même avis que Molinier :

« Il serait aisé de chicaner M. Guimard sur bien des détails ; on pourrait lui demander malicieusement s’il n’a pas trouvé en Belgique l’inspiration créatrice. »

Même si la seule occurrence d’utilisation de l’adjectif « national » par Guimard que nous connaissons est celle de l’enseigne du stand Gilardoni en 1897, nous soupçonnons qu’il a continué à l’utiliser au moins oralement jusqu’au début de l’année 1899. Nous en voulons pour preuve le texte d’un article paru dans Le Monde Illustré du 8 avril 1899, lui aussi consacré au concours de façades la ville de Paris, mais bien opposé au persiflage de l’article de L’Illustration qui paraîtra une semaine plus tard. Ce premier article est signé « G. B. ». Pourrait-il s’agir de Georges Bans, l’un des publicistes proches de Guimard, également rédacteur de la revue La Critique ? En tous cas, son auteur, subjugué par l’architecture du Castel Béranger, au vu des formules et de l’argumentaire employés, a sans doute rencontré Guimard sur place. Il terminait son article par une vibrante affirmation du caractère national de son œuvre :

« […] car le “Castel Béranger” est une œuvre bien française, et en dépit de son apparence spontanée et révolutionnaire, elle se rattache directement aux traditions de notre art et de notre vie nationale moderne. »

Cette phrase est étonnamment proche de la conclusion d’un des deux textes figurant dans l’opuscule titré Études sur le Castel Béranger, signé « PN », initiales sous lesquelles on s’accorde à reconnaître Paul Nozal, ami proche de Guimard et fils de son futur client et associé, Léon Nozal. Cette étude est parue au moment de l’exposition du Castel Béranger dans les salons du Figaro, du 5 avril au 5 mai, prolongée jusqu’au 20 mai, sans qu’on en connaisse la date précise de publication[7], si bien que nous ne savons pas si G. B. a réduit la phrase de PN ou si au contraire c’est PN qui a amplifié celle de G. B. :

« Pourtant il est une chose que je tiens à répéter en terminant : c’est que le Castel Béranger est une œuvre bien française, c’est qu’en dépit de son apparence spontanée elle se rattache directement et profondément aux traditions de notre art et de notre vie nationale, et que sous une expression nouvelle elle est bien un produit des générations lentement écloses et muries sous le même climat, un produit de notre sol et de notre race. »

- « Style Nouveau »

Pour sa part, Guimard semble avoir dès lors abandonné sans retour cette rhétorique que l’on qualifierait aujourd’hui d’identitaire mais qui restera très répandue dans la presse encore pendant quelques décennies. En effet, sur les invitations à l’exposition consacrée au Castel Béranger dans les locaux du Figaro qui débute en avril 1899, il mentionnait qu’il s’agit de « compositions dans un style nouveau ».

Carte d’invitation à l’exposition du Castel Béranger dans les salons du Figaro (détail) en 1899. Coll. part.

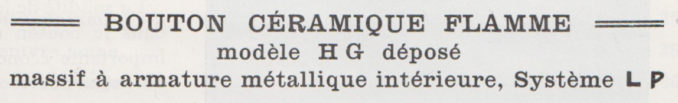

Cette nouvelle expression, sans doute trop proche d’« Art nouveau », n’a ensuite plus été utilisée, à une exception. En 1911, la maison de quincaillerie Paquet à Grenoble s’est en effet engagée, à la demande de l’architecte, à utiliser la formule « Modèle Style Nouveau H.G. » [8] pour désigner le bouton de porte en porcelaine qu’elle fabriquait pour Guimard. Mais en réalité, la formulation retenue sur le catalogue publié a conservé les initiales de l’architecte tout en supprimant le « Style Nouveau ».

Catalogue Paquet (détail), sans date. Coll. part. Le nom « Flamme » qui est donné au bouton en porcelaine de Guimard ne semble pas avoir été employé précédemment.

- « Architecte d’Art »

Sur les plans de la villa Canivet[9] datés des 13 et 20 avril 1899 apparaît, marquée au tampon, la mention « Architecte d’Art ». S’il est possible que le coup de tampon ait été ajouté ultérieurement sur ce plan, dès l’année suivante, au moment de l’Exposition Universelle, Guimard a utilisé ce terme. Il lui est resté fidèle pendant au moins une décennie puisqu’il figurait encore en 1909 sur son faire part-de mariage.

Faire-part du mariage d’Hector Guimard et d’Adeline Oppenheim en 1909 (détail). Coll. part.

Guimard a voulu très simplement signifier par là qu’il désirait donner à toute sa production un caractère artistique qui la distinguerait de la production architecturale et décorative banale. Quelques années plus tard, en 1908, le titre « Fontes artistiques » de ses catalogues édités par la fonderie de Saint-Dizier participait de la même inflation qualitative en voulant signaler une production possédant un véritable caractère artistique, à la différence de la quasi-totalité des autres fontes d’ornement du commerce. Mais vouloir se distinguer des autres en signalant sa qualité éminemment artistique ne revenait-il pas aussi à rabaisser la leur ? On connaît le caractère artisanal et manuel de l’exercice usuel d’un ferronnier ou d’un menuisier. Et l’on admet alors volontiers qu’il se signale en tant que « ferronnier d’art » et « menuisier d’art » quand sa production le mérite. Mais on admet beaucoup moins bien qu’un architecte dont on suppose qu’il a suivi l’enseignement de l’École Nationale des Beaux-Arts, se pare du titre « d’Architecte d’Art » (surtout en y ajoutant des majuscules).

En-tête d’une lettre de Guimard au directeur des travaux de la CMP, datée du 27 janvier 1903. Guimard s’est servi du même graphisme sur des cartes de correspondance, également utilisées en 1903. Coll. RATP.

Le premier article de presse faisant référence à ce qualificatif a sans doute été celui de Pascal Forthuny[10] décrivant le mobilier à l’Exposition Universelle, paru dans la revue Le Mois littéraire et pittoresque de décembre 1900 :

« […] M. Guimard — par quel concept aveuglé ? — prétend être un architecte d’art (!) et avoir créé un style ! […] Et puis, qu’est-ce que cela signifie ? Et enfin un individu crée-t-il un style ? Et M. Guimard a-t-il le droit de renier ses origines ? »[11]

- « Style Guimard »

Ces derniers mots de l’article de Forthuny « et avoir créé un style » laissent d’ailleurs entendre que Guimard a également commencé à utiliser dès cette époque la mention « Style Guimard ». Ce qui est confirmé par la commande par Eugène Déjardin pour son stand de « l’Extrait de malt français Déjardin » à l’Exposition Universelle d’une série de « meubles vitrine en Vikado[12] style Guimard[13] ».

En-tête d’une facture des Ateliers Guimard datée du 14 novembre 1905. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 128.

En 1901, à peine quelques mois après la parution du texte de Forthuny, la revue La Vie Moderne a publié un article anonyme mais passionnant, intitulé « Le Style Guimard ». Il s’agit probablement d’un des textes d’époque les plus aboutis sur le sujet. S’appuyant sur ses travaux les plus récents comme le Castel Béranger ou les accès du métropolitain — dont il fait une critique favorable — puis sur le parcours et la personnalité de l’architecte, l’auteur ne se montre à aucun moment choqué par l’emploi de cette expression. Il en propose au contraire une explication détaillée en justifiant son utilisation par la logique qui anime ses constructions, l’harmonie d’un style naturaliste habilement puisé dans les répertoires historiques tout en étant débarrassé de ses ornements superflus et la beauté d’une ligne dont il souligne la finesse et la simplicité :

« …les courbes, les inflexions de ces lignes obéissent à une idée générale ; à une théorie préconçue dont la réalisation confère à l’objet une marque distinctive, une originalité propre, un style personnel qui est, pourquoi ne pas le dire ? le Style Guimard.»[14]

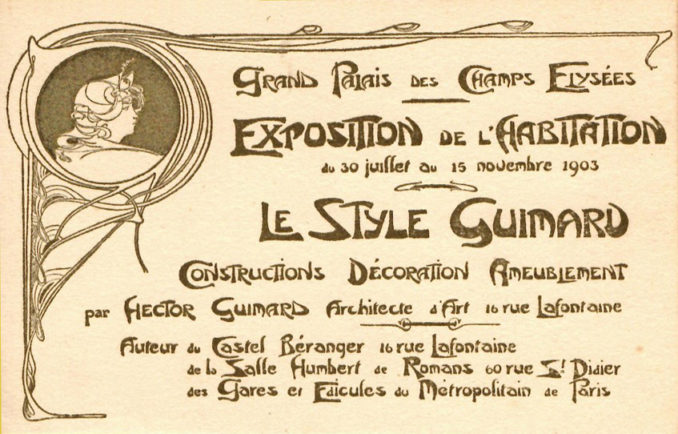

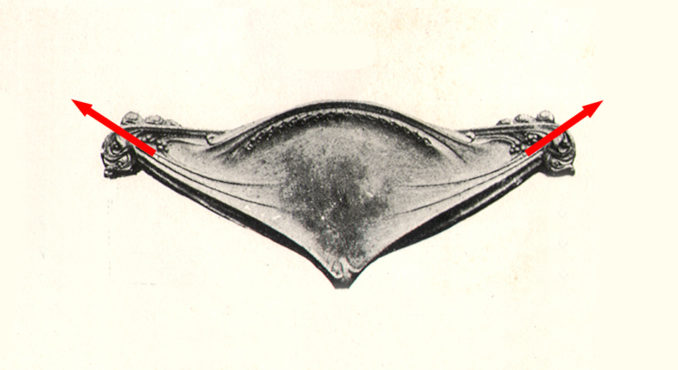

À partir de l’Exposition universelle, un débat s’est donc engagé par articles interposés sur la légitimité de l’architecte à donner son nom à un style. Guimard n’a jamais autant dérangé, suscité de sentiments contraires, de positions irréconciliables qu’à cette époque considérée comme une des périodes clés de sa carrière. La controverse a atteint son paroxysme trois ans plus tard à l’occasion de l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903, où la mention « Pavillon Style Guimard » était clairement affichée sur l’enseigne en lave émaillée du porche du pavillon de Guimard.

Le porche du pavillon de Guimard à l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903. Carte postale n° 1 de la série Le Style Guimard (détail). Coll. part.

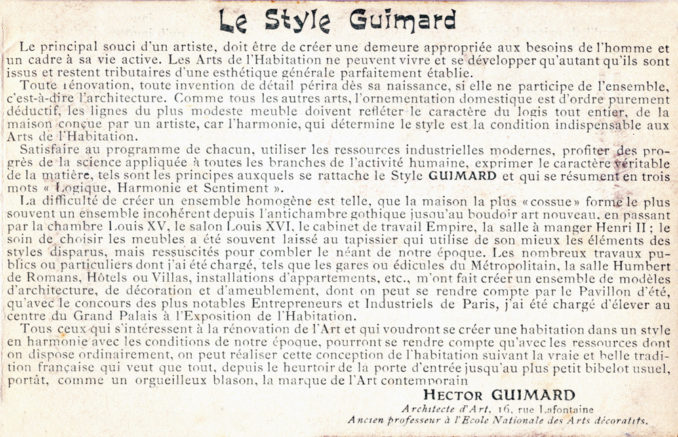

Elle accompagnait celle d’« Architecte d’art » sur la série de cartes postales vendue à cette occasion. Elle faisait également l’objet d’un texte explicatif intitulé « Le Style Guimard » qui figurait sur le dépliant servant d’emballage aux cartes ainsi qu’au verso du dépliant accompagnant la conférence qu’il a prononcé le 27 octobre au Grand Palais. Guimard y exposait ses principes architecturaux en s’appuyant sur la trilogie « Logique, Harmonie et Sentiment » qu’il avait développée depuis sa conférence de 1899 dans les salons du Figaro[15].

Invitation à l’inauguration du Pavillon Le Style Guimard à l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais, 1903. Coll. part.

Texte de Guimard imprimé sur le dépliant tiré à l’occasion de la conférence qu’il prononce le 27 octobre 1903 au Grand Palais. Coll. part. Il est accompagné par le même texte de Stanislas Ferrand (préalablement publié dans la revue Le Bâtiment du 9 août 1903) qui figure aussi sur l’emballage des paquets de cartes Le Style Guimard.

Vue par beaucoup comme un insupportable manque de modestie, cette mention « Style Guimard », a bien entendu été tout aussi mal reçue que le qualificatif d’« Architecte d’Art ». Outre la singularité de ce terme, singulier puisqu’aucun autre artiste, décorateur ou architecte contemporain ne s’est risqué à l’imiter, son emploi sous-entend aussi une rupture d’avec le passé et le processus d’enchaînement des styles les uns aux autres. C’est ce que voulait dénoncer Forthuny en 1900 en écrivant : « M. Guimard a-t-il le droit de renier ses origines ? » C’est à dire, Guimard ne veut-il pas nier ce qu’il doit à l’art médiéval, à l’art Baroque, à l’art oriental et plus récemment à Horta, Hankar ou Van de Velde ? Une partie des critiques n’a donc pas admis qu’un artiste contemporain puisse vouloir donner son nom à un style quand les grands décorateurs du passé n’avaient pas cette prétention. Cette opinion a prévalu dans les grandes revues d’art décoratif, comme Art et Décoration dans laquelle est paru en octobre 1903 un article anonyme commentant l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais :

« M. Guimard dans son pavillon, nous offre un mélange peu équilibré de bonnes et de mauvaises choses. L’artiste a encore besoin de s’assagir un peu. Mais quelle étrange prétention le pousse à orner son œuvre d’écriteaux informant les visiteurs qu’ils sont admis à admirer le Style Guimard ! Je ne crois pas que nos grands décorateurs, Du Cerceau, Meissonnier, aient jamais ainsi baptisé leur manière, et pourtant… »

Au contraire, le journal La Fronde est venu à son secours. Ce premier quotidien féministe, engagé dans de nombreux combats progressistes, au premier plan desquels figurait la revendication de la place des femmes dans la société, n’était pas spécialisé dans l’art décoratif. Mais son article du 16 août 1903, intitulé « Le Style Guimard » et signé La Dame D. Voilée[16]…, juge excessives les critiques dont fait l’objet Guimard :

« [les méprisants du Style Guimard] ont-ils remarqué dans la nuit, tout là-bas à la Porte Dauphine, deux grandes lucioles qui brillent à travers arbres et arbustes, avec un charme mystérieux, ce sont là pourtant deux kiosques du Métropolitain. Quelle enseigne, quelle rampe de gaz ou réclame électrique serait à la fois plus significative et plus élégante que ces deux cages phosphorescentes qui indiquent si gentiment l’emplacement des stations du Métro ».

À la fin de cette même année 1903, de la même façon que dans Art et Décoration, Guimard a sévèrement été attaqué par le critique d’art et spécialiste de l’histoire du mobilier français Roger De Félice dans son compte-rendu du Salon d’Automne paru dans la revue L’Art Décoratif. Son commentaire de l’envoi de Guimard (consistant en des dessins aquarellés) s’attache tout d’abord à ironiser sur les qualificatifs « Architecte d’Art » et « Style Guimard » avant de prétendre que ces mentions orgueilleuses ne sont finalement là que pour valoriser une œuvre inutilement compliquée :

« M. Hector Guimard nous présente, lui aussi, des projets d’ensembles décoratifs, mais à l’état de simples croquis aquarellés. M. Guimard plonge le public dans une grande perplexité. Sa carte est là, qui porte ces mots gravés en caractères singuliers : Hector Guimard, Architecte d’Art. Et le public se demande : Qu’est-ce que cela peut bien être, qu’un architecte d’Art ? Et surtout un architecte qui n’est pas un architecte d’Art ? On n’a jamais vu M. Plumet, par exemple, qui est bien un artiste authentique, et un grand artiste, se déclarer architecte d’Art. Le public approche et cherche. Il apprend d’abord, de M. Guimard lui-même, car il la proclame sur maintes étiquettes, l’existence d’un Style Guimard. […]. L’architecture d’Art consiste évidement dans l’horreur de la simplicité et de la ligne droite qui, incurvant, bossuant tout, va jusqu’à donner à de simples oreillers, une forme savamment contournée… Et aussi dans des raffinements comme ces plans inclinés remplaçant la marche vulgaire par où on accède ailleurs à une alcôve surélevée… Enfin dans l’air inutile, sinon inutilisable, que prend ici toute chose, ce qui est sans aucun doute le suprême degré du luxe… »[17]

Ne pouvant laisser passer un article aussi hostile, Guimard a fait publier une réponse dans le supplément de la revue en février 1904. Tout en reprochant à De Félice de ne pas faire son travail de critique d’art, il justifiait le terme « Architecte d’art » par son étymologie grecque (archos, chef et tecton, ouvrier), se réservant le droit d’y accoler la mention « d’Art » qu’il estimait justifiée au regard des constructions banales et dépourvues de caractère artistique qui sont produites par des professionnel s’intitulant « Architectes ». Toujours dans sa réponse à De Félice, pour définir le « Style Guimard », il réitèrait les formules qu’il avait déjà placées dans son petit manifeste imprimé sur l’emballage de ses cartes postales et au verso de l’invitation à sa conférence au Grand Palais : « satisfaire au programme de chacun, utiliser les ressources modernes, profiter des progrès de la science appliquée à toutes les branches de l’activité humaine, exprimer le caractère de la matière » et qu’il résume à nouveau par sa trilogie « logique, harmonie et sentiment ». Dans ce programme qui rend compte du versant rationaliste de sa création, manque pourtant le fait d’assumer cette inventivité décorative débridée qui rebute la majorité des critiques et du public à l’époque et qui nous séduit aussi fort à présent. En fait, il ne voudra jamais s’expliquer sur ce côté onirique et fantastique du « Style Guimard », considérant sans doute qu’il est à prendre ou à laisser.

Curieusement, une relation aussi mal partie entre les deux hommes a trouvé une issue plutôt heureuse dans l’article que De Félice a consacré à nouveau au Salon d’Automne de 1904. Avec une ironie beaucoup plus ténue, il commentait alors favorablement l’envoi de Guimard consistant en trois ensembles d’ameublement :

« […] car M. Guimard lui-même, l’architecte d’art, semble cette fois sacrifier timidement à la simplicité et à la raison. […] »[18]

Quelques années plus tard, en 1907, Guimard a présenté à l’exposition de la Société des Artistes Décorateurs un stand très fourni et comprenant un grand nombre de ses fontes d’ornement coulées à Saint-Dizier. Dans son compte-rendu paru dans la revue Art et Décoration, Paul Cornu a alors formulé les mêmes reproches qu’en 1903 sur l’expression « Style Guimard » qui accompagnait certainement le stand :

« M. Guimard pense avoir créé un style. Il lui donne même son nom. En réalité, il n’a créé qu’une formule, mais lui soumet toutes les matières. Fer, fonte, bronze, bois, staff, grès, vitraux, étoffes, traduisent tour à tour son inextinguible soif de décor. »[19]

Heureusement, au sein de revues plus confidentielles ou de type professionnel, certains auteurs ont été beaucoup plus indulgents quant à la légitimité de l’expression « Style Guimard ». C’est le cas de Royaumont[20] dans son compte-rendu du même salon de la Société des Artistes Décorateurs en 1907, paru dans la Revue Illustrée. Tout en notant que Guimard avait infléchi son style en revisitant ceux des siècles passés, il admettait que cette création bien reconnaissable, s’étendant à tous les domaines ne pouvait être qualifiée autrement :

« […] mais la partie la plus complète est le fragment de salle à manger dont l’ensemble prouve que l’art moderne a su profiter des œuvres du passé et qu’il peut, entre des mains savantes, en continuer la tradition. Et tout cela cependant avec une telle personnalité de toucher, qu’on n’a pu trouver pour définir ces formes d’autre dénomination que celle de style Guimard ! »[21]

Commentant encore la même exposition, le Journal de la Marbrerie et de l’Art décoratif, a donné sur trois livraisons l’un des rares articles[22] réellement enthousiastes sur l’œuvre de Guimard en général et sur son exposition en particulier ; si enthousiaste que l’on peut d’ailleurs se demander si l’architecte n’aurait pas tenu le porte-plume du journaliste anonyme. Il justifie au passage la légitimité de l’expression « Style Guimard » :

« Les qualités de cette œuvre, où la logique la plus exacte s’unit à la distinction la plus sensible, montre jusqu’à quel point est justifiée l’appellation Style Guimard donnée aux œuvres de cet artiste. »

Inflexible, Guimard a persisté à employer la mention « Style Guimard » au cours des années suivantes. Elle est apparue, comme il en a été question plus haut sur des panonceaux disposés sur les stands des expositions et salons auxquels il participait, mais aussi de façon plus concrète sur certaines œuvres elles-mêmes, comme les tirages commerciaux de certaines de ses fontes ornementales. Ainsi, vers 1912, de nouveaux modèles de pieds de bancs en fonte (GO et GN) ont été conçus avec la mention « Style Guimard » inscrite en creux de façon très visible. Quant à la poignée de cercueil Gb, elle aussi marquée « Style Guimard », elle pourrait avoir été conçue après la Première Guerre mondiale, tout comme ses projets de tombes à éditer en série dont l’un portait bien la mention « Tombeau d’Art/Style Guimard ».

Pied de banc GN avec l’inscription « Style Guimard » en creux. Réserves de la fonderie de Saint-Dizier (actuellement versé dans les collections du musée de Saint-Dizier). Photo auteur.

L’édition en série d’objets du décor architectural a mobilisé énormément d’énergie créatrice de la part de Guimard. Réalisées en collaboration avec des industriels ou des ateliers, ces éditions ont été l’occasion de publier des catalogues spécifiques sur lesquels était, le plus possible, mentionnée l’existence du « Style Guimard ». Nous examinerons plus loin le cas particulier des catalogues de fontes ornementales, mais chaque planche du catalogue de ses Lustres Lumière, édité avant 1914, a reçu la mention « Style Guimard ». Il en est de même pour les dessins gouachés de lustres que nous connaissons.

Projet de plafonnier électrique Style Guimard. Gouache sur papier fort. Coll. part. Ancienne coll. Yves Plantin. Photo Art Auction, 2015.

Le projet de convention établi en novembre 1908 par le fabricant de moquette Aubert prévoyait aussi le dépôt des dessins fournis au Tribunal de Commerce sous la rubrique « Style Guimard ». Nous n’avons pas d’information sur les autres projets de catalogue dont Guimard semble avoir caressé l’idée (miroirs, vases, couverts et sans doute tombes) mais pour les meubles, le contrat qu’il a passé en 1913 avec les fabricants du Faubourg Saint-Antoine Olivier et Desbordes stipulait bien que les modèles seraient déposés sous le nom de « Style Guimard » et qu’un catalogue spécial portant la mention « Style Guimard » serait tiré à 3000 exemplaires aux frais de la maison Olivier-Desbordes.

La dernière occurrence que nous connaissons de la participation de l’architecte à un catalogue commercial est le « Lambris Guimard » qui figurait dans le catalogue Elo de 1926. Cette entreprise s’était spécialisée dans l’édition de décors muraux en fibrociment, un matériau auquel Guimard s’est intéressé tardivement, notamment pour la mairie du Village Français à l’Exposition des Arts décoratifs de 1925.

Il semble que cette persévérance de Guimard ait finit par avoir quelques résultats et à faire passer un peu, au moins à Paris, l’expression « Style Guimard » dans le langage de l’époque. Mais pour qu’il y ait vulgarisation d’une expression qui concerne le domaine artistique, il était nécessaire qu’elle soit reprise et propagée par la presse non spécialisée. Un tel exemple nous est offert par l’article d’un auteur anonyme s’exprimant sur les grands travaux à Paris dans La Politique Coloniale du 7 septembre 1903 et qui donne son avis sur l’un des débats récurrents de l’époque : le maintien ou non de la Tour Eiffel. Il se prononce contre sa destruction mais, poursuit-il, s’il devait se produire quelque chose à son sujet, il souhaiterait « qu’elle soit reconstruite ailleurs, en style Guimard, le seul architecte qui ait su jusqu’à ce moment tirer un réel parti de l’ornementation avec le fer » …

Dans cette quête de reconnaissance, Guimard a sans aucun doute été aidé par un cercle amical et littéraire où l’on peut compter des fidèles de la première heure comme Georges Bans, Fernand Hauser, Émile Straus ou Stanislas Ferrand. Autre fervent défenseur de l’architecte, le poète et critique d’art Alcanter de Brahm[23] a été un grand admirateur des idées de Guimard. Il a fréquemment utilisé l’expression « Style Guimard » lorsqu’il écrivait sur l’architecture et les arts décoratifs, notamment dans la revue La Critique dont il a été l’un des principaux rédacteurs, mais aussi dans des quotidiens à plus fort tirage comme le XIXe siècle ou Le Rappel, contribuant à sa manière à en populariser l’expression. Toujours en rapport avec ce cercle amical, La Critique a livré ainsi une anecdote qui prend place lors de la soirée offerte par Guimard début 1909 à l’occasion de ses fiançailles. Le journaliste et poète Fernand Hauser y prennait la parole en évoquant la « popularité grandissante » des « formes d’art innovées » défendues par Guimard et relatait une anecdote personnelle en ces mots :

« C’est la gloire prochaine qui s’annonce. J’en fus témoin l’autre jour dans un de nos grands magasins tandis qu’une cliente, à l’occasion des étrennes, marchandait un objet d’art, et que le commis en lui vendant cet article ajoutait : C’est ce que nous faisons de mieux maintenant, c’est du style Guimard. »[24]

Dans ce cas précis, l’article en question n’était sans doute pas un objet créé par Guimard et il s’agirait donc déjà d’un glissement de sens qui globalisait la production d’art décoratif de style Art nouveau sous le nom de Guimard.

Un autre poète, lui largement passé à la postérité, a montré moins de discernement concernant Guimard que les précédents, restés plus obscurs. Guillaume Apollinaire, puisqu’il s’agit de lui, a eu une carrière assez fournie de critique d’art dans la presse. Côtoyant quotidiennement les artistes — peintres surtout — les plus modernes, il a été beaucoup moins sensible à l’art décoratif et à l’architecture. Il a pourtant habité à Auteuil, rue Gros, et donc à proximité immédiate de plusieurs immeubles de Guimard. Dans L’Intransigeant il a utilisé l’expression « style Guimard » pour commenter les envois de l’architecte aux salons de la Société des Artistes Décorateurs. Mais avec une écriture froide et un ton presque blasé, il a laissé entendre que ses œuvres le laissaient de marbre, même si la citation de ses travaux semblait être un passage obligé. En 1911 tout d’abord, faisant fi de l’évolution stylistique de l’architecte, il évoquait sans la nuancer la parenté stylistique avec le métro :

« M. Guimard expose des photographies de maison dont il est l’architecte, des meubles, des bijoux et d’autres menus objets. Rien à en dire. C’est le style Guimard et vous connaissez le Métro. »[25]

Puis à nouveau en 1913, avec la même ambiguïté mais cette fois-ci au passé :

« M. Guimard a tellement marqué de ce que l’on a appelé le style Guimard qu’on ne saurait passer sous silence ses plans et ses photographies d’immeubles. »[26]

- « Style Moderne »

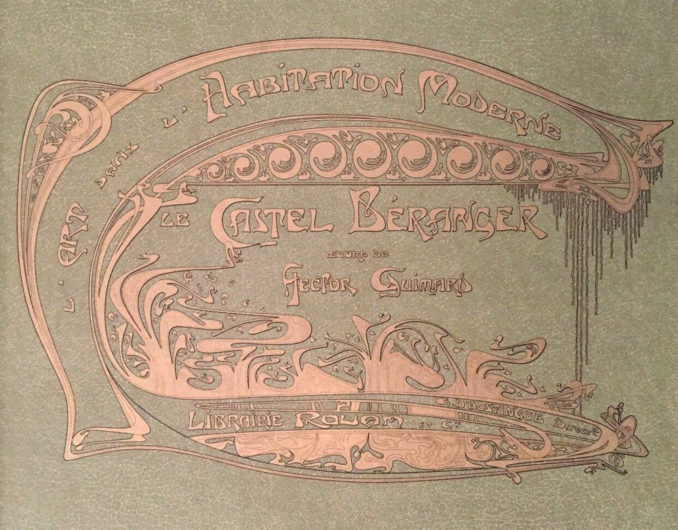

L’apparition de la mention « Style Moderne » est plus difficile à repérer. Étant moins sujette à polémique, elle n’a pas fait l’objet de lignes acrimonieuses envers Guimard dans la presse. Ce mot « moderne » se retrouve aussi dans pratiquement tous les écrits théoriques de Guimard et ce dès le début de sa conversion à l’Art nouveau, puisque le portfolio qu’il a consacré au Castel Béranger s’intitulait : L’Art dans l’Habitation Moderne et que nous l’avons vu employé en 1897 accolé à « national ».

Couverture d’un fac-similé du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

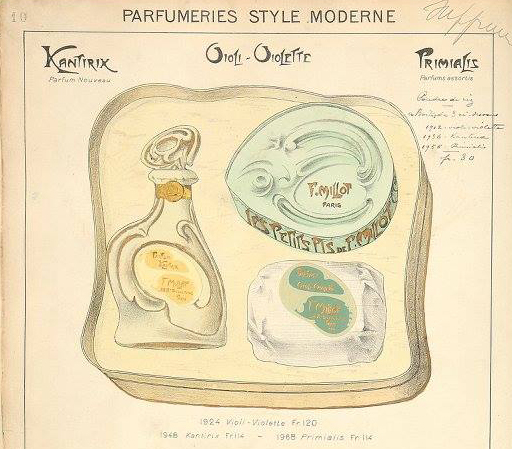

Au sein de l’Exposition universelle de 1900, Guimard a créé un stand remarqué pour le parfumeur Millot. Dans l’optique d’une présentation homogène, en plus du décor et du mobilier, il a également été chargé de la création de modèles de flacons et de boîtes destinés au lancement de plusieurs nouveaux parfums et de leurs dérivés. Ces modèles se sont retrouvés dans le catalogue commercial du parfumeur, sous forme de dessins colorisés avec les noms des parfums et celui de la raison sociale « F. Millot » calligraphiés par Guimard, sans que son nom apparaisse. L’en-tête de ces trois pages est « PARFUMERIES STYLE MODERNE », mention qui n’est pas reprise sur les autres pages du catalogue.

Catalogue commercial Millot, pl. 10 (détail), sans date, c. 1905. Coll.

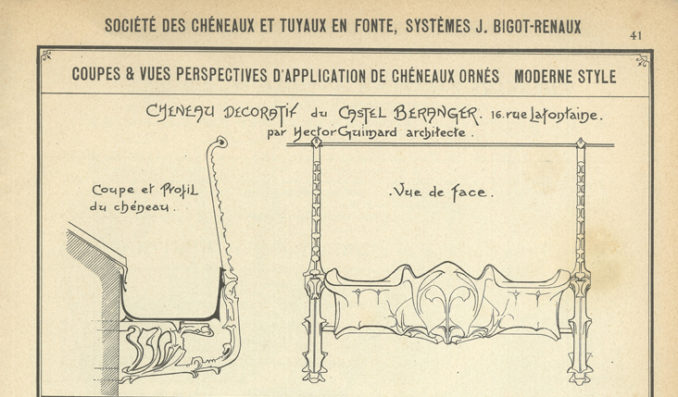

Le mot « moderne » fait immédiatement penser à « Modern Style »[27], l’une des expressions employées pour désigner le style Art nouveau. Autant que la nôtre, l’époque 1900 a raffolé des anglicismes. Cependant, ils pouvaient aussi être employés avec un sens un peu péjoratif. C’est parfois le cas de « Modern Style » qui n’était pas un terme d’importation anglaise, mais qui a pu être utilisé dans l’intention de dénoncer à nouveau les origines étrangères réelles ou supposées de l’Art nouveau. Ce vocable est pourtant rapidement passé dans le langage courant et on le retrouve, sous la forme francisée « Moderne Style », dans un autre catalogue commercial édité en 1902, où figure des modèles de Guimard. Il s’agit de celui du fondeur Bigot-Renaux, spécialisé dans les chéneaux auquel Guimard a fréquemment eu recours à partir du Castel Béranger. Cette société meusienne a édité plusieurs de ses modèles destinés à l’équipement de ses bâtiments, ainsi que des pavillons et édicules du métro. Notons tout de même que, pour ce catalogue, Guimard n’a sans doute pas eu la maîtrise des mentions employées en en-tête de la planche.

Catalogue commercial Bigot-Renaux, 1902 (détail). Coll. part.

C’est vers 1906-1910 que l’adjectif « moderne » est revenu de façon plus insistante. Guimard projetait alors de construire une série d’immeubles de rapport financée par la « Société Générale de Constructions Modernes » (constituée en juillet 1910) dont il était partie prenante, ainsi que son beau-père et son client Léon Nozal. Ce projet comprenait une rue nouvelle à lotir qu’il comptait faire baptiser « rue Moderne »[28]. Effectivement ouverte sous ce nom en 1911, elle est devenue la rue Agar l’année suivante[29], ce qui n’a pas empêché Guimard de conserver la dénomination de « Rue Moderne » dans les plans reproduits dans l’article du supplément de la revue La Construction Moderne du 9 février 1913.

Après la Première Guerre mondiale, l’adjectif « moderne » a été partagé par de plus en plus de créateurs qui préparaient l’exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925. C’est aussi dans cette optique que s’est fondé le « Groupe des Architectes Modernes »[30] dont Guimard est devenu le vice-président en 1923.

- « Style Guimard » ou « Style Moderne », l’exemple des catalogues de fontes édités à Saint-Dizier

Les catalogues de modèles de fontes créés par Guimard et édités à la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908 nous offrent un exemple éclairant des utilisations des mentions « Style Guimard » et « Style Moderne ». Avant nos recherches en 2015 sur ce sujet[31], il n’avait pas été remarqué qu’en réalité, deux types de catalogues avaient été édités.

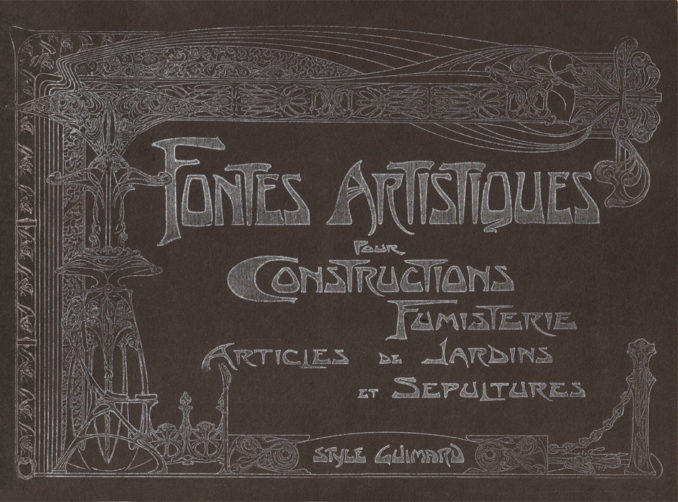

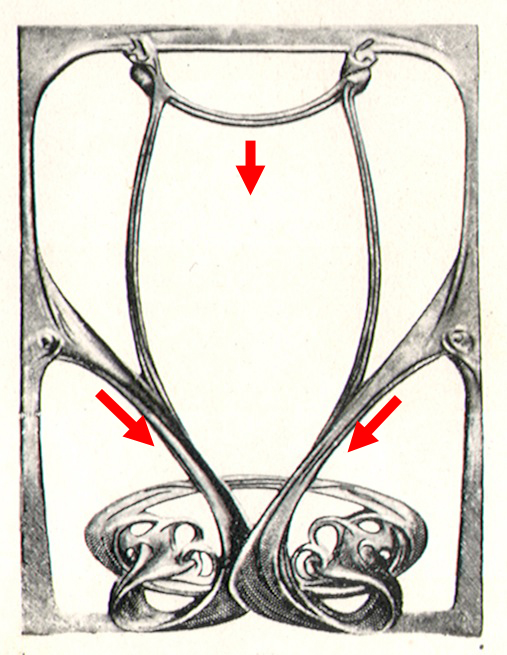

L’un des deux types de catalogue porte sur sa couverture la mention en lettrages dessinés par Guimard « Fontes artistiques/pour/Constructions/Fumisterie/Articles de jardin/Sépultures » et dans un cartouche à la partie inférieure, la mention « Style Guimard ». Il n’y a donc pas sur la couverture de mention du nom de la fonderie qui édite ces fontes. À l’intérieur, sur chaque planche est apposée à la partie supérieure la mention « Style H. Guimard », placée en dessous du nom de la catégorie de modèles présentés. Ce n’est qu’à la partie inférieure des planches que l’on peut trouver la discrète mention « Modèle de la Société F. S. D » qui désigne, de façon peu claire pour le non-initié, la Fonderie de Saint-Dizier. En raison de la multiplicité de mentions du nom de Guimard, nous désignons ce type de catalogue sous le nom de « Style Guimard ».

Couverture d’un catalogue « Style Guimard ». Coll. part.

L’autre type de catalogue porte sur sa couverture la mention en lettrages dessinés par Guimard : « Fontes artistiques pour/Constructions/Fumisterie/Jardins et/Sépultures/Style moderne ». Les inscriptions y ont été dessinées d’une manière entièrement différente de celles de la couverture du premier type de catalogue. Les lettres sont plus petites et plus fines car il a fallu faire place à un sur-titre « Fonderies de Saint-Dizier / — Haute-Marne — » séparé du titre principal par le dessin d’une fonte jouant le rôle d’un filet. Dans le cartouche à la partie inférieure figure cette fois la mention « Leclerc et Cie » du nom commercial que porte alors la fonderie.

Couverture d’un catalogue « Style Moderne ». Coll. part.

Sur chaque planche est apposée à la partie supérieure la mention « Société des fonderies de St-Dizier (Haute-Marne) /Leclerc & Cie ».

En-tête des planches des catalogues « Style Moderne ». La police de caractères utilisée pour la ligne supérieure fait partie de la famille de polices créées par Georges Auriol. Coll. part.

Chaque planche reçoit également la mention « Style Moderne », placée en dessous du nom de la catégorie de modèles présentés, mais on y chercherait en vain le nom de l’architecte. Pour donner un pendant au catalogue « Style Guimard » nous désignons donc ce type de catalogue sous le nom de « Style Moderne ».

Mis à part les différences signalées, ces deux types de catalogues de fontes ont les mêmes contenus et auront les mêmes augmentations de pagination de 1908 à 1920 environ. Nous en concluons qu’il s’agit d’éditions parallèles et non successives. Le catalogue « Style Guimard » serait l’un des multiples catalogues « Style Guimard » envisagés et serait donc destiné à l’usage personnel de l’architecte. L’autre édition, le catalogue « Style Moderne », plus conforme aux impératifs commerciaux, serait destinée à l’usage de la fonderie.

Même s’il a plus souvent été utilisé dans la décennie qui précède la Première Guerre mondiale « Style Moderne » n’a donc pas supplanté « Style Guimard » comme on a pu le croire antérieurement. Il a simplement été utilisé lorsqu’une plus grande discrétion était recherchée. Il constituait sans doute aussi une tentative de rattraper un concept de modernité qui de plus en plus échappait à Guimard pour éclore ailleurs et avec d’autres.

- Postérité

Des deux expressions c’est pourtant bien « Style Guimard » qui a perduré après la Première Guerre mondiale. L’énumération des articles qui l’ont utilisée après cette césure serait ici trop fastidieuse mais nous avons constaté son emploi régulier jusqu’à la Seconde Guerre mondiale aux côtés d’autres expressions comme « Style 1900 » ou « Style Métro ».

En 1921, alors que la campagne des marbriers pour équiper les communes françaises en monuments aux morts de 14-18 ne faiblissait pas, les Marbreries générales dirigées par Urbain Gourdon, ont fait parvenir aux municipalités intéressées un échantillon de leur catalogue. À cet envoi étaient jointes deux recommandations d’architectes : une de Jean Boussard (1844-1923), l’autre de Guimard présenté comme « le célèbre architecte créateur du style qui porte son nom ».[32]

Au cours des années suivantes, en pleine éclosion du style bientôt appelé « Art Déco » (en référence à l’Exposition des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925) le ton a souvent été moqueur pour évoquer l’art décoratif du début de siècle. Pourtant certains journalistes plus clairvoyants que d’autres constataient dès 1925 que le « Style Guimard » avait tant marqué les esprits que l’expression était sur le point de passer à la postérité. Ainsi le journal L’œuvre féminine du 8 juillet 1925 dans un article sur l’exposition des rénovateurs de l’art appliqué au Musée Galliera observait que certains de ces artistes « toujours vivants, plus heureux que tous les autres, assistent aujourd’hui au triomphe de leur cause commune : celle par exemple de l’architecte Hector Guimard, qui, fortune appréciable, laissera son nom à un style ».

L’utilisation de l’expression a évolué enfin dans les années 1930 lorsque certaines autorités ont pris conscience de la nécessité de protéger quelques échantillons représentatifs d’œuvres du début du siècle. « Style Guimard » est alors devenu une des formules « officielles » pour désigner cette période.

Quelques années plus tard, l’expression connaissait un début de reconnaissance outre atlantique. Alfred Barr lui-même, brillant premier directeur du MOMA de New-York, conscient de la spécificité du langage plastique de Guimard a échangé avec la veuve de l’architecte, décédé quelques temps auparavant, certainement en vue d’une donation. Dans une lettre adressée à Adeline Oppenheim Guimard, il écrit : « ces pièces devraient être particulièrement significatives du Style Guimard » puis, citant en exemple une poignée d’ombrelle, il la décrit comme : « an excellent example of the Guimard’s Style at his best and purest »[33] résumant en quelques mots toute la force du style inventé par Guimard.

La période d’après la Seconde Guerre mondiale a été impitoyable pour l’Art nouveau. Dans un contexte de certitudes bien établies et de quasi-intolérance moutonnière, un pan entier du génie artistique humain a été englouti pendant deux à trois décennies. Même si l’histoire de sa redécouverte excède très largement le sujet de notre article, notons que l’expression « Style Guimard » ne s’est pas réimposée aussi facilement. Elle est entrée en concurrence avec les appellations que nous avons mentionnées plus haut (« Style 1900 » ou « Style Métro »), d’autres méprisantes comme « Style nouille » et même une appellation aussi saugrenue que « Style Jules Verne » qu’a proposée le commissaire-priseur Maurice Rheims, sans grand succès. On a aussi volontiers utilisé pour le caractériser les noms d’autres artistes emblématiques de ce style comme les nancéiens Gallé ou Majorelle dont les volumes de production les plaçaient aux premiers rangs du marché de l’art.

- Conclusion

Cette étude consacrée aux qualificatifs appliqués par Guimard à son œuvre peut paraître d’emblée anecdotique, mais elle est révélatrice de plusieurs traits de caractères de Guimard et de la façon dont ils ont interagi avec son environnement et le développement de sa carrière. La souplesse avec laquelle il a adopté telle ou telle qualification montre qu’il a réfléchi en permanence sur la perception et l’acceptation que le public pouvait avoir de son œuvre. Mais l’élection réitérée du terme « Style Guimard » montre à quel point l’architecte a désiré « sortir du lot » et obtenir la reconnaissance et l’ascension sociale que ne lui avaient pas procurés les canaux habituels du cursus académique. En faisant fi des conventions de l’époque, il n’a pas hésité à être aussi dérangeant par le coté formel de sa création que par sa façon de la qualifier.

Ces expressions ont cependant offert un angle d’attaque commode à tous ceux qui ne voulaient voir que l’étrangeté formelle ou la virtuosité de cette création et qui, sans chercher à comprendre la démarche créatrice de Guimard, davantage basée sur les propriétés des matériaux et la traduction de forces concourant à la structure des objets et des architectures, ont voulu faire croire qu’un même aspect tourmenté pouvait revêtir toutes sortes de produits quelles que soit leurs tailles, leurs matières ou leurs fonctions.

Frédéric Descouturelle et Olivier Pons

Notes :

[1] Siegfried Bing (Hambourg, 1838 – Vaucresson 1905) est un marchand d’art initialement spécialisé dans les arts de l’Extrême-Orient, collectionneur, critique d’art et éditeur de la revue Le Japon artistique.

[2] « Tout cela sent l’anglais vicieux, la juive morphinomane ou le belge roublard, ou une agréable salade de ces trois poisons ! » Alexandre, Arsène, Le Figaro, 28 décembre 1895.

[3] Boileau, Louis-Charles, L’Architecture, 19 décembre 1896.

[4] Contrairement à ceux qu’Horta utilise fréquemment pour habiller certains de ses décors intérieurs.

[5] L’Exposition Nationale de la Céramique et de tous les Arts du Feu se tient au Palais des Beaux-Arts sur le Champ-de-Mars du 15 mai au 31 juillet 1897 et sera prolongée jusqu’au 5 septembre.

[6] Eugène-Auguste Chevassus (1863-1931) dit Eugène Belville, peintre, décorateur et critique d’art. Il devient directeur de la revue l’Art Décoratif en 1907.

[7] Son existence est signalée par un court paragraphe paru dans Le Moniteur des Arts du 12 mai 1899.

[8] Papiers Adeline Oppenheim, The Public Library of New-York.

[9] Dessin GP 552 et GP 559, fonds Guimard, Musée d’Orsay.

[10] Georges Léopold Cochet (1872-1962) dit Pascal Forthuny, écrivain, critique d’art et musicien.

[11] Forthuny, Pascal, « Le Meuble à l’Exposition », Le Mois littéraire et pittoresque, décembre 1900, p. 701-704.

[12] Le vikado est un bois sombre importé d’Amérique du Sud qui a été utilisé par de nombreux ébénistes français entre 1900 et 1914.

[13] Vigne, Georges, Hector Guimard, éditions Charles Moreau, 2003, p. 111.

[14] La Vie Moderne, 1er semestre 1901.

[15] Guimard, Hector, « La Renaissance de l’art dans l’architecture moderne », Le Moniteur des Arts, 7 juillet 1899.

[16] Même si La Fronde est connu pour être entièrement administré et rédigé par des femmes, La Dame D. Voilée est l’un des noms de plume de Charles-Antoine Fournier (1835-1909), écrivain, critique d’art et collectionneur qui signe plus habituellement Jean Dolent. Pour l’anecdote, ce pseudonyme est une allusion (à peine voilée) à un épisode de l’Affaire Dreyfus, fin 1897, au cours duquel une mystérieuse dame voilée aurait remis à Esterhazy (le véritable espion au service de l’Allemagne) un document accablant pour Alfred Dreyfus. Les caricaturistes dreyfusards s’en donnèrent alors à cœur joie en représentant la dame voilée en question avec un pantalon et des éperons d’officier de cavalerie.

[17] De Felice, Roger, L’Art appliqué au Salon d’Automne, L’Art Décoratif, décembre 1903, p. 234.

[18] De Felice, Roger, L’Art appliqué au Salon d’Automne, L’Art Décoratif, décembre 1904, p. 134.

[19] Cornu, Paul, « L’Exposition des Artistes Décorateurs », Art et Décoration, 1907, p. 200.

[20] Louis-Étienne Baudier dit Baudier de Royaumont (1854-1918) est journaliste, directeur de publication, romancier et historien. Il sera le premier conservateur de la Maison de Balzac.

[21] Royaumont, « Art et Décoration », Revue Illustrée, 1907, p. 775.

[22] « Le Salon des Artistes Décorateurs au Musée des arts décoratifs/L’Art moderne », Journal de la Marbrerie et de l’Art décoratif, supplément au n° 101 du 5 janvier 1908 de la Revue Générale de la Construction.

[23] Marcel Bernhardt dit Alcanter de Brahm (1868-1942) a été un écrivain, un poète, et un critique d’art et deviendra conservateur adjoint du musée Carnavalet. Il est notamment connu pour avoir remis au goût du jour le point d’ironie (il n’en a pas été l’inventeur, comme on a pu le lire ici et là, ce mérite revenant à Marcellin Jobard, propriétaire du Courrier Belge qui l’a utilisé pour la première fois au début des années 1840). Nous publierons prochainement un article sur La Critique et Guimard, sujet sur lequel on a pu lire de charmantes inepties à tonalité mystico-ésotérique.

[24] La Critique, février 1909.

[25] L’Intransigeant du 25/02/1911.

[26] L’Intransigeant du 28/02/1913.

[27] On écrit aussi dans la presse : « le style Modern ».

[28] Plans des projets conservés au Cooper-Hewity museum, New-York. Sur le plan du premier projet de 1906, la rue est simplement désignée sous le nom de « rue nouvelle ». En novembre 1909, le nom du promoteur est la « Société Immobilière de la rue Moderne » et, sur les plans, la rue à créer est effectivement dénommée « Rue Moderne ». En avril 1911, alors que les immeubles sont construits, les plans font toujours référence à une « Rue Moderne ». À noter qu’il existe alors déjà une « avenue Moderne » dans le XIXe arrondissement qui est en fait une petite rue privée d’une vingtaine de mètres de long, ouverte depuis 1903, ainsi qu’une « villa Moderne » dans le XIVe arrondissement.

[29] La Construction Moderne, 10 novembre 1912 ; Dictionnaire historique des rues de Paris, p. 68. La rue prend le nom de scène de la comédienne Léonide Charvin qui habitait la maison mitoyenne à droite de l’hôtel Mezzara.

[30] Composé pour une bonne part d’anciens élèves de Charles Genuys, professeur d’Hector Guimard à l’École nationale des arts décoratifs, le Groupe des Architectes Modernes avait pour projet la construction d’un grand hôtel de voyageurs pour l’exposition de 1925, avant de se voir confier la réalisation du Village Français. Guimard en a construit la mairie ainsi qu’une tombe et une petite chapelle dans le cimetière jouxtant le village.

[31] Descouturelle, Frédéric, Les Fontes ornementales de l’architecte Hector Guimard produites à la fonderie de Saint-Dizier, mémoire de Master II, EPHE, sous la direction de Jean-François Belhoste, 2015.

[32] Le marbrier était installé 33, rue Poussin, dans le quartier d’Auteuil à Paris, soit à proximité des deux architectes, eux-mêmes à un jet de pierre l’un de l’autre (41 rue Ribéra et 122 avenue Mozart).

[33] Papiers Adeline Oppenheim, The Public Library of New-York.

Le stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique en 1897 et autres réalisations architecturales en céramique émaillée

Notre précédent article a montré que les décors en céramique du Castel Béranger ne sont que partiellement attribuables à l’entreprise Bigot, spécialisée dans le grès émaillé. En nous penchant sur une réalisation contemporaine, celle du stand présenté par Guimard à l’Exposition de la Céramique en 1897, nous continuons à préciser les rôles des entreprises de céramique auxquelles Guimard a fait appel, celui des modeleurs qui l’ont secondé, et la nature des produits de leur travail (grès ou terre cuite). Quelques décors en céramique réalisés dans la filiation de ceux du Castel Béranger, mais pour d’autres constructions, seront également évoqués.

Le panneau au chat faisant le gros dos dont nous avons traité précédemment se retrouve (sans doute avant sa mise en place définitive sur le Castel Béranger) inclus dans le stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique et de tous les Arts du feu[1] en 1897.

Panneau au chat faisant le gros dos, c. 1897, céramique émaillée par Gilardoni & Brault, placé sous l’oriel à l’angle gauche du second étage du bâtiment sur rue. Photo Nicholas Christodoulidis.

Cette exposition mêle tous les produits issus de la céramique (et de la verrerie) qu’ils soient des matériaux de construction, des matériaux techniques ou des expressions artistiques. Pour ces dernières, outre l’indispensable section rétrospective, on y trouve les noms de ceux qui s’exprimeront bientôt de façon remarquable dans le style moderne : Bigot[2], Lachenal, Delaherche, Massier, Dalpayrat, mais aussi des entreprises plus importantes et plus industrielles aux productions nécessairement éclectiques comme Loebnitz, Keller et Guérin, Muller, Gilardoni & Brault[3]. Bien entendu la Manufacture de Sèvres est largement représentée[4].

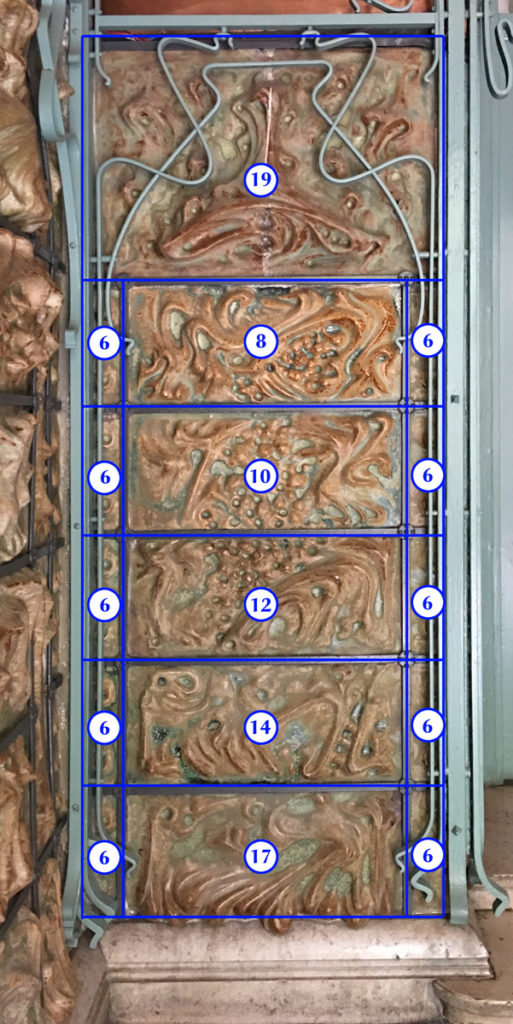

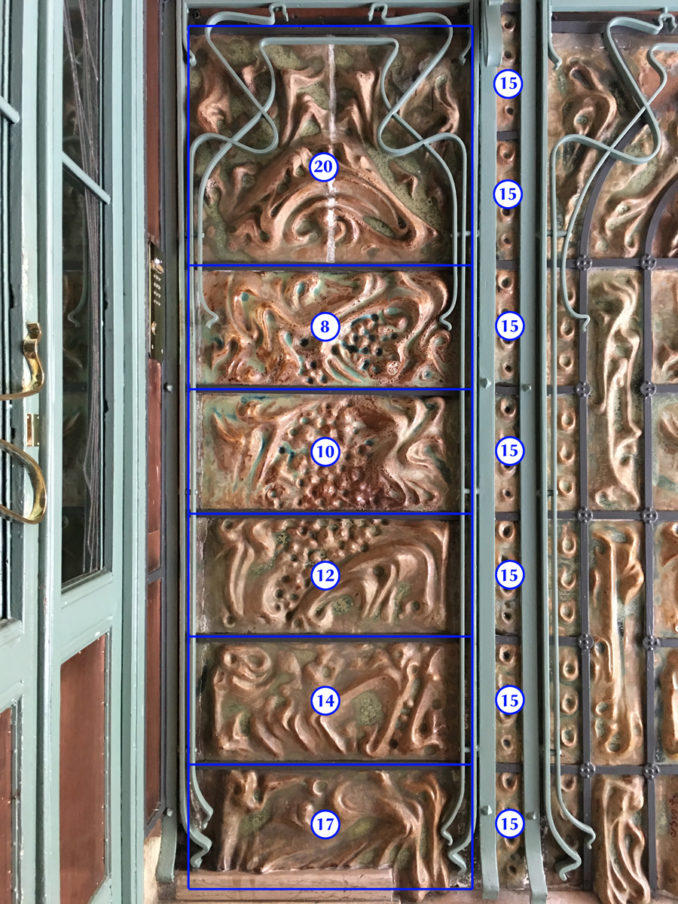

La seule image que nous ayons du stand de Guimard se trouve sur l’une des cartes postales de la série Le Style Guimard[5].

Stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique et de tous les Arts du Feu en 1897 : « Porche en Céramique d’une Habitation ». Carte postale ancienne n° 3 de la série Le Style Guimard, fautivement datée 1898. Le chat faisant le gros dos se trouve en haut à droite. Coll. part..

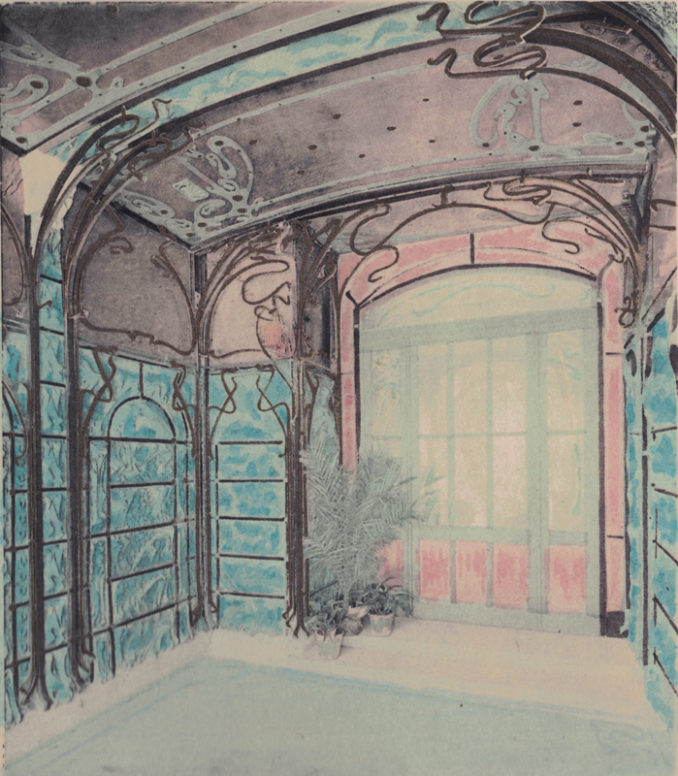

Dans la mesure où le public parisien ne pouvait alors qu’incidemment connaître l’existence du Castel Béranger en cours de finition, ce stand a été la première manifestation publique du style moderne de Guimard et a certainement provoqué un choc visuel par son aspect radicalement novateur. Plus qu’un stand, cette présentation est une véritable réalisation architecturale adoptant le parti d’un porche d’immeuble[6] adossé à un mur aveugle garni de miroirs. Ses murs sont en briques et Guimard, en ajoutant un auvent au toit de tuiles, a déployé un important matériel de faîtage, de corniches et de tympan qui surmonte le riche encadrement des ouvertures à claire-voie dont une fenêtre à meneaux et jardinière en partie basse. Le décor se poursuit à l’intérieur avec une console et un pilastre au départ de l’escalier, un lambris qui accompagne la montée des marches et probablement un plafond.

La Grande Tuilerie d’Ivry — Cinquième partie : Muller tout feu tout flammes

Cette série d’articles consacrée à l’entreprise du céramiste Émile Muller à Ivry et à ses rapports avec le mouvement Art nouveau se conclut par une étude centrée sur sa production de cheminées de style moderne. Nous nous offrons ainsi une escapade en dehors des créations de Guimard puisqu’à notre connaissance celui-ci n’a pas sollicité Muller pour créer et encore moins éditer des objets du décor fixe. Mais nous saisissons l’occasion de cet article pour y révéler l’existence de fausses cheminées d’un modèle bien connu de Muller et dont l’une se trouve au Metropolitan Museum de New York.

Depuis toujours, la cheminée — le foyer — symbolise à la foi le lieu de la vie domestique et la cellule familiale qui se réunit autour d’elle quand elle apporte un peu de confort pendant les mois froids de l’année. Au XIXe siècle, alors que la salle à manger devient la pièce de réception bourgeoise par excellence, sa cheminée est un élément essentiel du décor, même si son rôle fonctionnel diminue à mesure de la progression des innovations que sont le poêle puis la salamandre qui s’adapte devant son foyer et surtout le chauffage central par radiateurs ou par conduits d’air chaud. La cheminée est alors réduite à un rôle de chauffage d’appoint ou de demi-saison. Cependant, ni les propriétaires, ni les décorateurs, ne sont prêts à abdiquer quant à sa présence dans la maison et à son rôle dans la représentation sociale[1].

Les cheminées de style Art nouveau

L’Art nouveau sera le style dans lequel l’aspect formel de la cheminée va littéralement exploser. De 1895 à 1900, les modèles modernes sont peu nombreux et surtout peu visibles car destinés à des intérieurs privés, sans commercialisation en série, à l’exception de quelques rares modèles présentés dans les revues spécialisées ou des salons officiels.

Dans les sections françaises de l’Exposition universelle de 1900, on peut tout d’abord croiser des cheminées dont la structure est encore clairement néogothique ou néo-Renaissance mais dont le décor est simplement modernisé comme celles de William Haensler, de Georges Turck ou du stand des Écoles professionnelles de la Ville de Paris. D’autres cheminées sont clairement de style Art nouveau comme celles des salles à manger de la maison Épeaux et de la maison Dumas, toutes deux du faubourg Saint-Antoine, qui réinterprètent avec surabondance le style naturaliste des nancéiens.

Cheminée de la salle à manger de la maison Dumas, présentée à l’Exposition universelle de Paris de 1900. Actuellement exposée au sein de la villa Cochet (Champagnes Pommery) à Reims. Nous ignorons le nom du céramiste qui a fourni le rétrécissement. Photo auteur.

La cheminée présentée par Louis Bigaux est plus personnelle, tout comme celle d’Henri Bellery-Desfontaine qui fait la part belle à la peinture sur sa grande hotte.

Mais de véritables innovations stylistiques sont aussi présentes à cette exposition, au sein de la classe 66 (décoration fixe des édifices publics et des habitations) avec la cheminée en bois du stand de Pierre Selmersheim et celle de Guimard en fonte bronzée et lave émaillée où structure et décor fusionnent en des formes organiques.

Cheminée du stand de Pierre Selmersheim, présentée à l’Exposition universelle de 1900. Portfolio Exposition de 1900 La Décoration et l’Ameublement, 2e série. Bibliothèque Forney.

L’épidémie de faux entourages de métro en bronze aux États-Unis — Troisième partie : passé et avenir

La bonne compréhension de cet article nécessite la lecture préalable des deux articles précédents. Le premier traite du faux entourage de métro vendu par Bonhams à New York en 2019 et le second des autres faux entourages en bronze connus aux Etats-Unis.

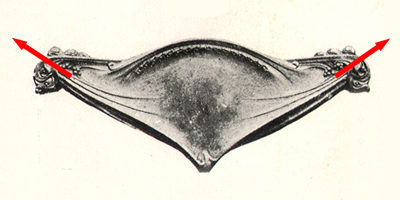

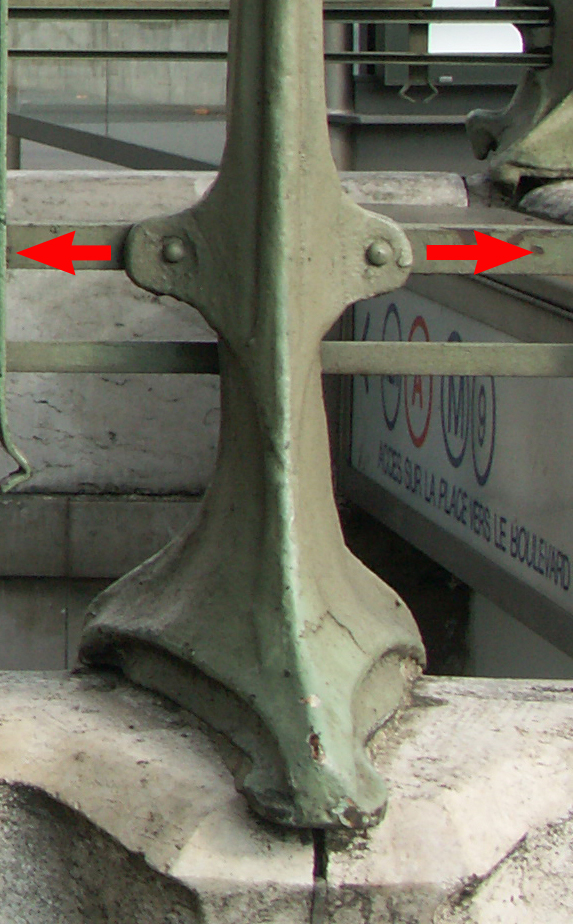

Rappelons que Guimard ne travaille pour la CMP[1] que de 1900 à 1902. À partir de 1903, la compagnie utilise ses modèles pour équiper des accès de différentes largeurs avec des entourages découverts à fond orthogonal ainsi que des accès secondaires dont les derniers sont mis en place en 1922. En tout, 167 ouvrages Guimard seront créés[2]. En 1908 on enregistre la première suppression d’un accès. Épisodiques dans les années vingt, les démontages d’accès Guimard se multiplient ensuite et leur nombre enregistre un premier pic dans les années 30. Après la coupure de la Seconde Guerre mondiale et la reprise de la CMP par la RATP en 1945, les suppressions reprennent lentement dans les années 50 pour monter en flèche dans les années 60. Un premier arrêté de protection à l’ISMH en 1965 ne concerne qu’un petit nombre d’accès et il faudra attendre 1978 pour qu’une protection totale leur soit enfin offerte. À cette date, 79 accès Guimard ont été démontés. Parmi les entourages découverts subsistants, bon nombre ont vu leur portique fragilisé être remplacé par un candélabre Dervaux. En l’absence de pièces en stock issues de la récupération sur les ouvrages Guimard démontés depuis des décennies, l’entretien des accès subsistants nécessite dès 1976 la commande de nouvelles pièces réalisées par surmoulage à la fonderie GHM. Ce procédé induit un léger rétrécissement de ces copies en raison du retrait du métal lors du refroidissement qui suit la coulée. À partir de 1983, des fontes de nouvelle génération sont produites aux dimensions exactes grâce à la création de nouveaux modèles en aluminium moulé. C’est finalement en 2000 que la RATP réalise une campagne de restauration complète des accès Guimard, leur redonnant l’aspect qu’ils présentent aujourd’hui.

État de l’entourage de la station Europe avant les restaurations de l’an 2000. Le portique a été abattu et remplacé par un candélabre Dervaux à gauche. Photo RATP. Droits réservés.

État de l’entourage de la station Europe après les restaurations de l’an 2000. Le portique a été rétabli au moyen d’une copie fournie par la fonderie GHM et d’une nouvelle enseigne en lave émaillée fournie par la société Pyrolave. Photo auteur.

Les caractéristiques communes des faux entourages en bronze

Toutes les copies d’entourages en bronze dont il a été question dans nos deux articles précédents (nous en excluons celui de la National Gallery of Art de Washington) présentent de fortes similitudes entre elles. Ces entourages ne comprennent jamais de pierre de socle d’origine. Il s’agit toujours d’entourages découverts à fond orthogonal et jamais de fond arrondi[3]. Si le nombre de modules en longueur est variable et parfois incomplet, le nombre de modules en largeur est toujours de trois — configuration la plus courante sur le réseau parisien — ce qui correspond à une trémie d’environ trois mètres et permet de déterminer une largeur de porte-enseigne. La partie supérieure du porte-enseigne de ces entourages a une forme légèrement arrondie sur laquelle nous reviendrons plus loin mais qui détermine une augmentation de la hauteur de l’enseigne. Ces entourages ne comportent d’ailleurs jamais d’enseigne d’origine (qu’elle soit en lave émaillée ou en tôle rouge à lettres pochoir) ce que l’on serait en droit d’attendre du démontage d’un entourage ancien. Dans deux cas l’enseigne est en tôle peinte avec un lettrage discordant (tôle rouge avec lettrage blanc type édicule grand M pour Toledo ; tôle jaune avec lettrage vert entourage grand M comprimé pour la vente Phillips à New York). Pour l’entourage de Houston il s’agit de deux plaques d’un alliage de cuivre, peintes et rivetées sur un pourtour en fer avec un lettrage entourage grand M correct mais approximatif. Dans le cas de la vente Bonhams l’enseigne est tout simplement manquante.

Les photos détaillées fournies par la maison de vente Bonhams nous ont montré l’aspect initial de la mise en peinture de ces faux entourages.

Détail du pilier et de l’arche droits de l’entourage de la vente Bonham à New York en 2019. Photo Bonhams.

Mais une étude plus précise est fournie par le rapport d’état de l’entourage de Houston rédigé par Steven L. Pine en 2002. Il mentionne une première couche d’accrochage couleur terre de Sienne brûlée posée sur le bronze, puis l’utilisation concomitante d’une peinture vert de chrome foncé et d’une peinture blanche pour les reliefs. Cette première mise en peinture est sans doute celle qui a prévalu pour la plupart des faux entourages en bronze puisque nous la retrouvons à peu de chose près sur le potelet d’angle de la vente Chayette & Cheval en 2019. Les faussaires n’ont pas poussé l’abnégation jusqu’à multiplier les repeints alors que les éléments anciens du métro de Paris ont subi au fil des ans de multiples mises en peinture avant leur restauration en 2000 où ils ont été décapés et repeints[4]. Pour les entourages de Toledo et Houston, exposés en extérieur, une nouvelle mise en peinture plus récente a été réalisée. Celui de Houston est recouvert par une peinture époxy verte rehaussée de blanc sur les reliefs.

Pourquoi le bronze ?

L’épidémie de faux entourages de métro en bronze aux États-Unis — Première partie : une vente aux enchères qui fait « flop »

Cette série de trois articles développe un aspect traité dans le livre Guimard L’Art nouveau du métro, paru en 2012 aux éditions La Vie du Rail. Nous y utilisons les termes d’entourages « anciens » ou « authentiques » du métro de Paris, de « copies » et de « faux » que nous devons tout d’abord expliciter. Nous considérons comme « authentiques » ou « anciens » les entourages et édicules du métro de Paris dont les éléments ont été édités d’après les modèles de Guimard depuis la création du métro en 1900 jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1922. Cependant les accès de métro Guimard actuellement présents sur le réseau parisien ne sont qu’en partie authentiques car bon nombre d’entre eux ont subi à partir de 1976 des restaurations plus ou moins complètes où des éléments disparus ont été remplacés par des copies. Celles-ci ont été rééditées tout d’abord par surmoulage, puis avec de nouveaux moules aux dimensions exactes. C’est avec ces copies d’éléments qu’au cours de ces dernières années la RATP a fourni des entourages complets aux compagnies de métro de différentes villes étrangères (Lisbonne, Mexico, Chicago et Moscou). Il s’agit là de copies d’entourages, mais pas de « faux » au sens légal du terme puisqu’il n’a jamais été question de les faire passer pour des entourages anciens de Paris. En revanche, nous allons nous intéresser à une série de copies d’entourages qui sont des faux car ils ont été créés avec l’intention de les vendre comme authentiques.

En mars 2019 nous avons été contacté par la représentante en France de la filière américaine d’une maison de ventes aux enchères britannique bien connue : Bonhams. Elle nous proposait de nous prononcer sur un « exceptionnel ensemble de Guimard » et d’en rédiger la notice de présentation pour sa vente prévue en juin 2019 à New York. Pressentant de quoi il pouvait être question et contrairement à nos habitudes, nous avons répondu favorablement à cette demande. Nous avons alors eu confirmation qu’il s’agissait bien d’un nouvel entourage de métro parisien qui se vendait aux États-Unis…

Portique de l’entourage de métro vendu par Bonhams New York en juin 2019. Photo Bonhams.

Section de balustrade de l’entourage de métro vendu par Bonhams New York en juin 2019. Photo Bonhams.

Comme nous commençons à avoir une certaine expérience des « nouveaux-entourages-de-métro-parisien-se-vendant-aux-États-Unis » et sans encore dévoiler nos batteries, nous avons aussitôt demandé des précisions à Bonhams New York.

Le premier élément que nous avons voulu éclaircir était la nature du métal employé pour les pièces modelées de l’entourage. Comme nous nous y attendions, il nous a été répondu qu’elles étaient en bronze. Ce simple fait impliquait à lui seul que ces pièces avaient été surmoulées et coulées dans un matériau autre que les pièces originales [1] et que l’entourage était donc une copie.

Nous avons aussi demandé des photographies supplémentaires, ciblées sur des points où nous étions à peu près sûr de trouver matière à faire des commentaires. Les clichés qui nous ont été fournis confirmaient l’hypothèse d’une copie en montrant que certaines pièces modelées présentaient un aspect discordant avec celui qu’elles auraient dû avoir et que leur assemblage souffrait d’erreurs et d’approximations.

En plus des photos demandées, la maison Bonhams nous a fourni deux documents :

- la reproduction d’un inventaire, non daté, rédigé par M. Dean P. Taylor à Fresno (Californie) et adressé à M. Joe Walters à Minneapolis (Minnesota).

- un certificat d’authenticité rédigé en anglais par l’expert français M. Nicolaas Borsje [2] le 9 juillet 1993. Il fait référence à un entourage de métro acheté par M. Arnold P. Mikulay en 1991 [3].

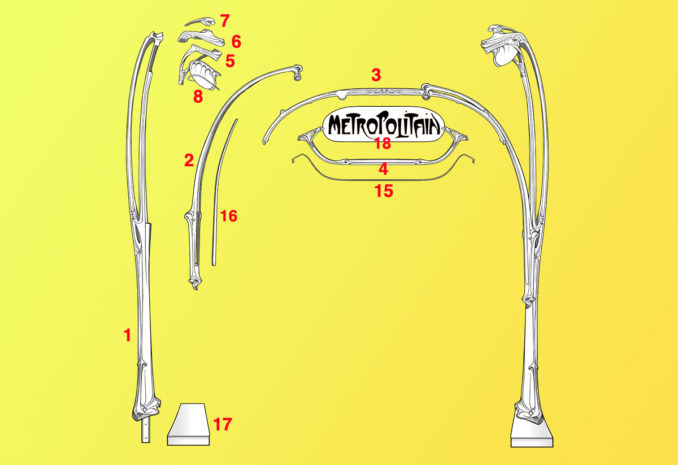

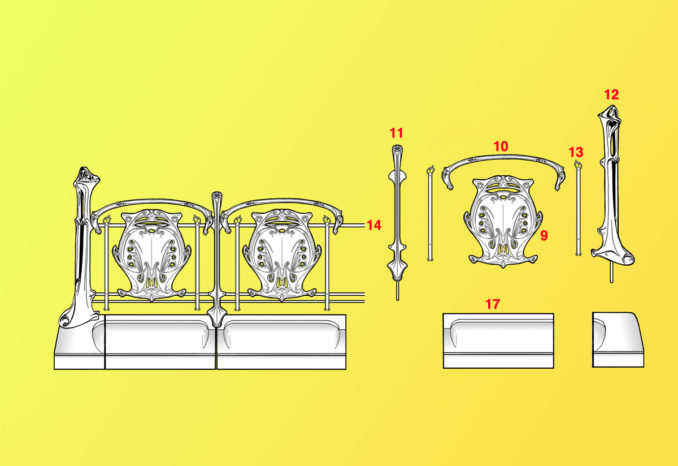

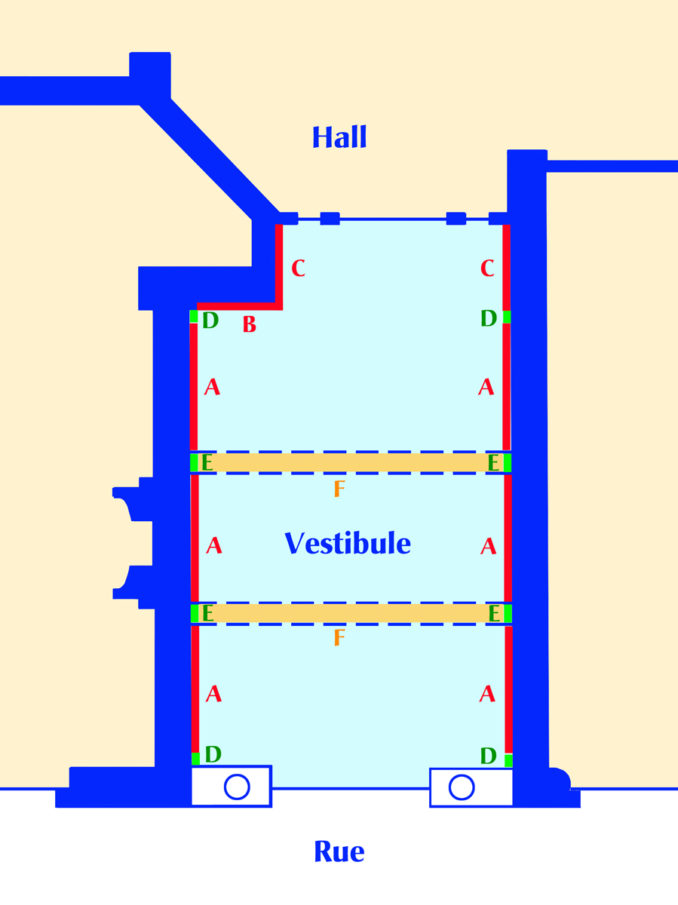

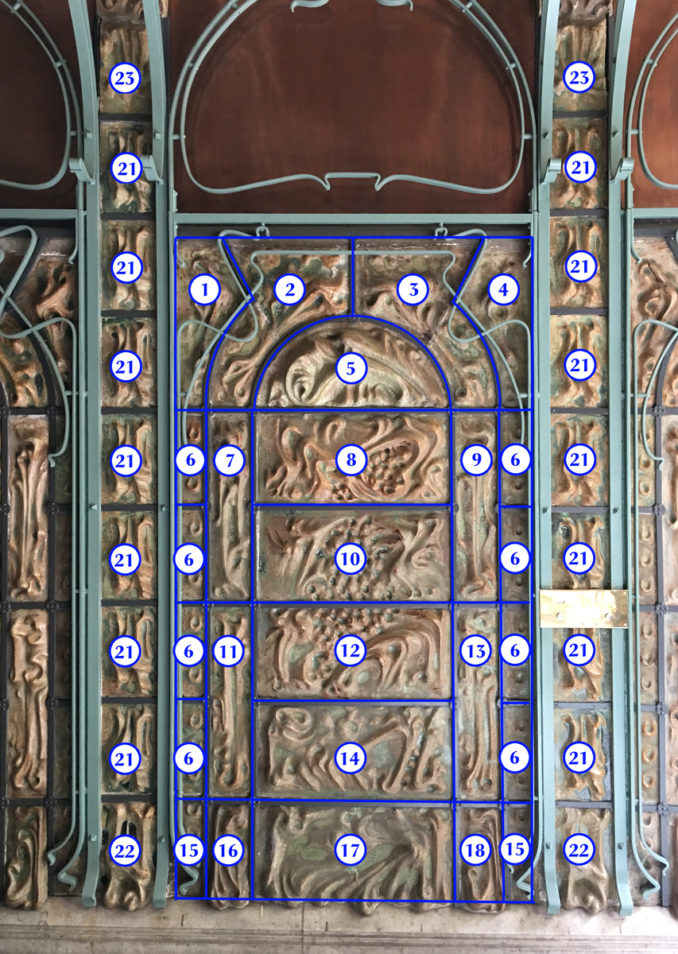

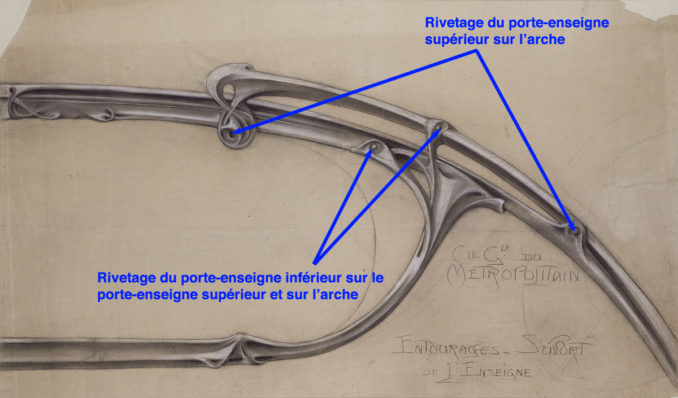

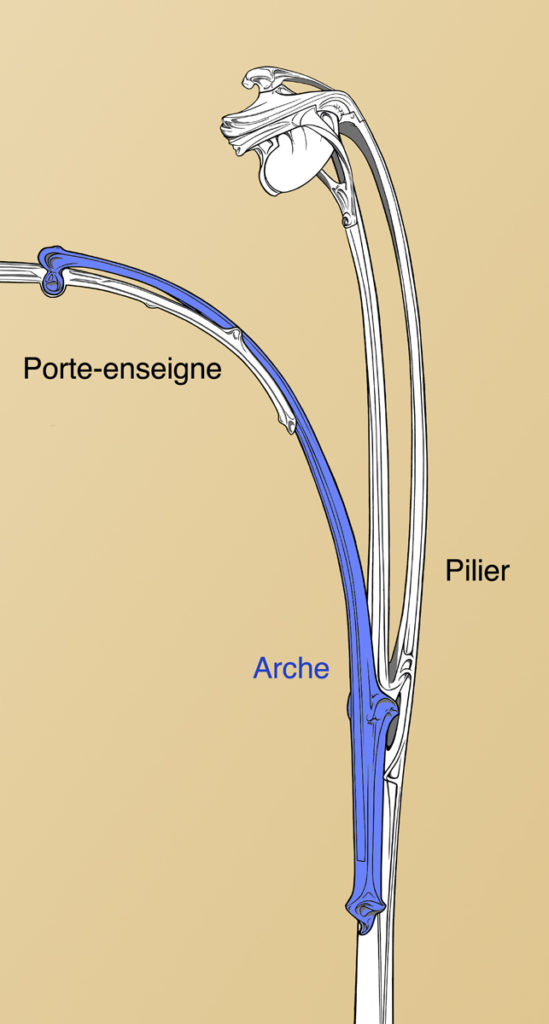

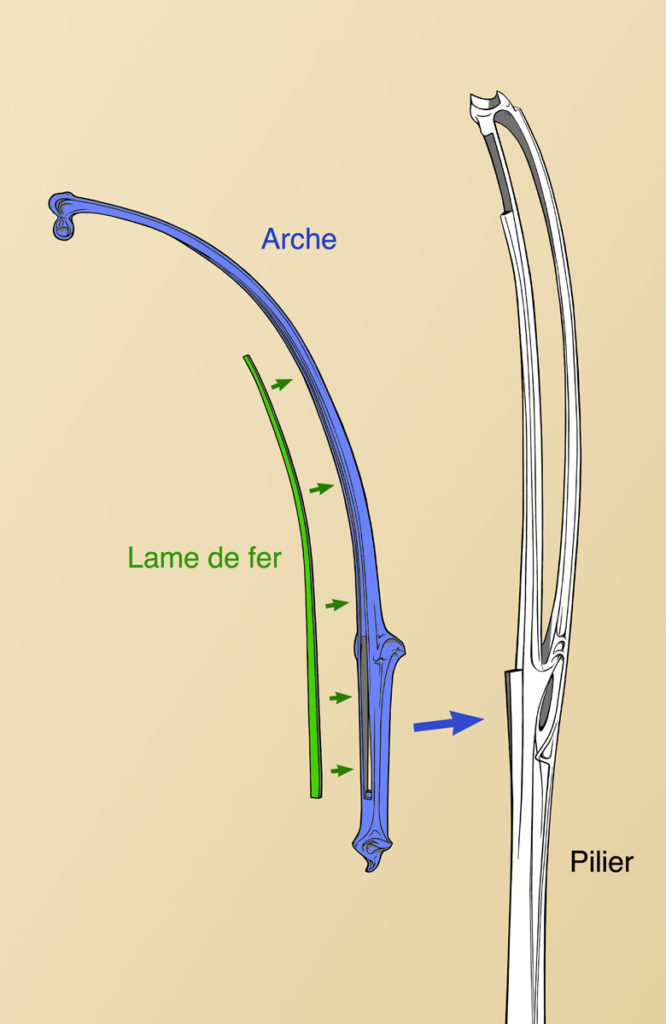

Afin de faciliter la description d’un entourage découvert, nous rappelons ci-dessous les noms que nous avons attribués à ses éléments constitutifs :

1- piliers (fonte).

2- arches (fonte).

3- porte-enseigne supérieur (fonte).

4- porte-enseigne inférieur (fonte).

5- étriers (fonte).

6- casques (fonte).

7- cimiers (fonte).

8- verrines de signalisation (originellement en verre soufflé-moulé) puis remplacées par des globes de signalisation (matériau de synthèse moulé).

Éléments constitutifs d’un entourage découvert du métro de Paris par Guimard. Dessin auteur.

9- écussons (fonte).

10- arceaux (fonte).

11- potelets de milieu (fonte).

12- potelets d’angle (fonte).

13- flammes (fers en U en acier laminé, découpés et pliés aux extrémités).

14- fers (fers en U en acier laminé).

15 & 16- lames (barres en acier laminé).

17- pierres de socle (Comblanchien).

18- enseigne (lave émaillée).

Éléments constitutifs d’un entourage découvert du métro de Paris par Guimard. Dessin auteur.

Nous avons donc envoyé à la maison de vente Bonhams l’argumentaire suivant :

Un encadrement de baie en grès émaillé sur l’hôtel Mezzara

Après avoir débuté sa collaboration avec les entreprises de céramique architecturale Bigot (1) et Gilardoni & Brault (2) pour le décor du Castel Béranger (1895-1898), Guimard leur reste fidèle pendant plus d’une douzaine d’années. Cependant, ses commandes, encore très importantes pour la villa Berthe (1896) et le Porche d’une grande habitation à l’exposition de la Céramique en 1897, décroissent rapidement pour devenir épisodiques. Guimard s’intéresse alors à la lave émaillée, matériau plus onéreux mais qui répond sans doute mieux à ses désirs, avant de l’abandonner après 1903. Guimard ne se tourne pas non plus vers l’entreprise de céramique architecturale Gentil et Bourdet (3) qui prend son essor à partir de 1901.

De fait, très peu d’éléments en grès émaillé dont la création est postérieure à 1900 sont venus à notre connaissance. Cette plaque (d’une paire) est certainement l’une d’eux. Sans marque de fabricant, signature ni millésime, elle est munie de trois emplacements pour vis qui impliquent une utilisation en intérieur pour un aménagement que nous ne connaissons pas.

Plaque décorative en grès émaillé par Guimard (dune paire). Non signée, non datée, de fabricant inconnu. Coll. part. Photo auteur.

Guimard a persisté jusque dans les années dix à créer des modèles de vases et de jardinières, sans doute destinées à être éditées en céramique. Mais seule la jardinière sur pied qui figurait dans le vestibule de l’hôtel Guimard semble avoir franchi le cap de la réalisation.

Vestibule de l’hôtel Guimard, état originel. La jardinière sur pied en grès émaillé se trouve en bas et à droite.

Guimard l’expose en 1913 avec un ensemble de fontes ornementales au sein d’une roseraie (4).

Jardinière sur pied en grès émaillé, exposée au sein de la roseraie conçue par Guimard à l’exposition L’Art du jardin au domaine de Bagatelle en 1913.

Le dernier décor architectural en grès émaillé créé par Guimard pourrait donc être l’encadrement de la baie centrale du premier étage de l’hôtel Mezzara (1910-1912), au 60 rue Jean-de-La-Fontaine à Paris.

Façade de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-la Fontaine, Paris. Photo auteur.

La symétrie de la partie centrale de la façade conduit le regard au centre du groupement de fenêtres agencé au-dessus du portique. Guimard renforce encore l’intérêt de cette baie centrale en la plaçant en retrait, au fond d’une alcôve protégée par un grand balcon GA flanqué de ses deux retours cintrés. Il s’agit des fontes ornementales les plus élaborées de l’hôtel et, par contraste, Guimard a disposé de part et d’autre d’elles deux appuis de croisée GG très discrets. Ainsi mise en valeur, cette baie centrale semble désigner une pièce maîtresse du bâtiment. Mais en réalité, il ne s’agit que d’un boudoir, pièce de transition entre les chambres respectives du couple (5) Mezzara.

Façade de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-la Fontaine, Paris, détail de la baie centrale du premier étage. Photo auteur.

Le plan en élévation de la façade, signé en avril 1910, prévoit un décor entre la baie au fond de l’alcôve et le chambranle en façade, décor dont le relief semble s’amenuiser à mesure qu’il s’éloigne de la baie. Guimard suggère ainsi qu’il pourrait être sculpté sur la pierre. Mais il va choisir de modifier ce parti.

Élévation de la façade sur rue de l’hôtel Mezzara (détail). Daté avril 1910. 2Fi 161. Archives de Paris.

La façade utilise principalement la brique silico-calcaire en parement, mais aussi en quart de rond pour la plupart des verticales comme les jambages des ouvertures. Sa couleur beige est proche de celle de la pierre de taille. Celle ci, susceptible d’être sculptée, est réservée aux parties qui sont à la fois les plus en vue et celles qui nécessitent le plus de solidité comme les linteaux, les appuis de fenêtres, les chambranles de la porte d’entrée, des baies de l’oriel au rez-de-chaussée, mais aussi des trois baies centrales du premier étage. La paroi de l’alcôve est recouverte d’un simple enduit à faux jointoyage qui lui aussi est d’une couleur proche de celle de la pierre de taille. Cette paroi conduit à l’encadrement en céramique émaillée (il s’agit probablement de grès) qui nous intéresse ici, plus foncé et qui encadre lui-même un rang de briques silico-calcaires en quart de rond, lequel précède la menuiserie peinte en beige. Tous ces matériaux : bois peint, brique, grès émaillé, enduit et pierre constituent un camaïeu coloré discret (6), éloigné des harmonies colorées plus voyantes du Castel Béranger. Il est donc fréquent qu’au premier abord on ne remarque pas cet encadrement en grès, malgré le relief de sa frise.

Façade de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-la Fontaine, Paris, détail de la baie centrale du premier étage. Photo auteur.

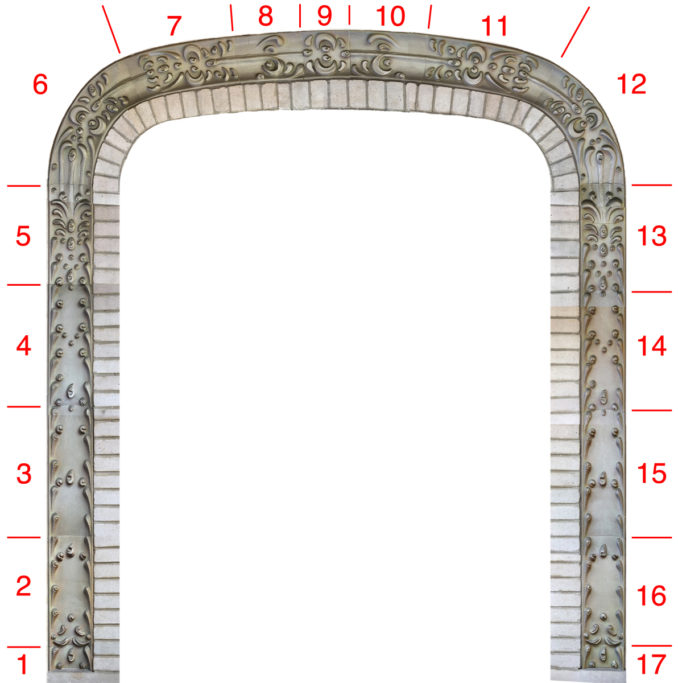

L’encadrement est constitué de 17 éléments qui se succèdent sur un seul rang et dessinent une frise. Les jambages gauche (éléments de 1 à 5) et droit (éléments de 13 à 17) sont identiques. À partir des angles supérieurs, les claveaux de la frise forment un arc en anse de panier culminant à 3 m 90 avec l’élément central 9 jouant le rôle de clé. La frise devient alors grossièrement symétrique.

Encadrement en grès émaillé de la baie centrale du premier étage de l’hôtel Mezzara. Reconstitution par infographie (auteur).

Cette frise en relief présente un décor de prime abord simplifié et facilement lisible. Sur les jambages, jusqu’aux deux tiers de la hauteur, des petits segments semblent se détacher des bords internes et externes et se terminer par un motif arrondi. D’autres éléments arrondis parsèment régulièrement la partie centrale et deviennent plus nombreux sur les éléments 5 et 13 qui précèdent les angles. Ces segments et motifs arrondis peuvent facilement être assimilés à des tiges végétales se terminant par des boutons floraux. À partir des éléments 5 et 13, le décor se complexifie. Les segments naissent aussi à partir du centre qui est bientôt marqué par une ligne qui se poursuit jusqu’à la clé de l’élément 9. De part et d’autre de cette tige d’autres segments en arc de cercle évoquent des pétales de fleurs à présent écloses. Même s’il est conçu pour être vu de loin, le dessin de cette frise, par son caractère volontairement naïf, surprend de la part de Guimard et ne ressemble pas à son style habituel. Sachant que d’autres artistes ont participé au décor de l’hôtel Mezzara, on est même en droit de se demander si ce travail peut lui être réellement attribué. Et pourtant, en accédant au balcon et en observant de près le modelage, on se rend compte qu’il s’agit indubitablement d’un modelage guimardien aux « bouillonnements » caractéristiques.

Encadrement en grès émaillé de la baie centrale du premier étage de l’hôtel Mezzara (détail). Photo auteur.

Ce type de segment se retrouvera sur les cheminées et sur la clef du linteau de la porte d’entrée de la mairie du Village français que Guimard édifiera pour l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs en 1925.

Linteau de la porte d’entrée de la mairie du Village français par Guimard à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs en 1925. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim, 1948. Photo Laurent Sully-Jaulmes.

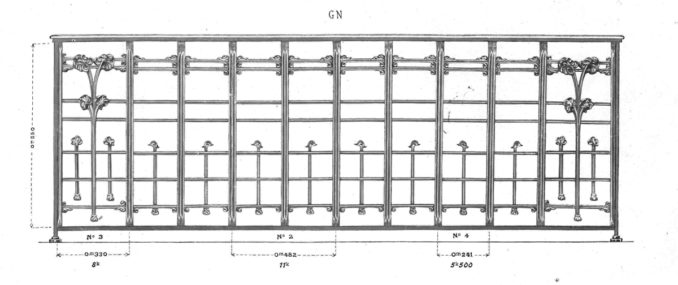

Il y a aussi une certaine analogie avec certains détails décoratifs d’une gamme de fontes de Guimard, celle des grands balcons GM/GN, des balcons de croisée GF et GG ainsi que des panneaux de porte et impostes GM, GO et GP qui ont été ajoutées au catalogue vers 1912. Elle détonnent un peu dans l’ensemble par leur sobriété, leurs nombreuses lignes orthogonales, la présence de motifs floraux inhabituels chez Guimard mais aussi par de petits motifs placés aux angles des croisements de lignes. Vus de loin, ces petits motifs s’apparentent à des rivetages, un peu à la manière des assemblages des barres de fer de Victor Horta.

Grand balcon GN. Catalogue des fontes ornementales éditées par Guimard à Saint-Dizier pour les Fonderies de Saint-Dizier, planche 10 F, vers 1912. Coll. part.

Mais vus de près, ces petits motifs sont bien des « bouillonnements » habituels de Guimard.

Balcon GF (détail). Réserves de la Fonderie de Saint-Dizier. photo auteur.

Jusqu’ici nous n’avons pu déterminer le nom du fabricant auquel Guimard s’est adressé pour l’exécution de ce décor architectural. Il n’est pas certain qu’il s’agisse de Bigot car l’émaillage de ces éléments est inhabituel. Au lieu d’être appliqués au pinceau, les émaux ont été vaporisés à l’aérographe en plusieurs passes de couleurs différentes : beige, gris et violine, qui se mêlent pour mieux souligner les reliefs. L’aérographe a été réglé de façon à envoyer des gouttelettes de peinture assez importantes pour produire une sorte de mouchetage et non l’effet habituel, mais moins intéressant, de couleurs se fondant les unes dans les autres. Il est à noter que la plaque décorative que nous présentons plus haut a, elle aussi, reçu un émaillage selon la même technique.

Encadrement en grès émaillé de la baie centrale du premier étage de l’hôtel Mezzara (détail). Photo auteur.