Search results for lave

Le Faubourg Saint-Antoine et l’Art nouveau – Quatrième partie : L’Art nouveau selon Soubrier

À la suite de l’exposition de 1900, qui a vu le triomphe d’Émile Gallé avec son mobilier « Aux ombelles », de Louis Majorelle avec l’ensemble « Aux nénuphars » ainsi que le succès, cette fois incontesté, du pavillon de L’Art Nouveau Bing, un certain nombre de maisons d’ameublement du Faubourg Saint-Antoine se sont lancées dans l’aventure du nouveau style. Mais, alors que pour la plupart des fabricants, faute d’archives, les connaissances sont très fragmentaires, il en va tout autrement pour la maison Soubrier.

En effet, en 2017, les descendants de la famille Soubrier ont fait don au musée des Arts Décoratifs[1] de l’intégralité du fonds d’archives de la maison. Constitué de plus de six cent registres, catalogues, livres de modèles, livres de comptabilité, dessins, photographies et plans, ce fonds est exceptionnel par son ampleur et sa diversité et constitue une source d’une richesse inestimable pour le chercheur. Son étude permet de faire revivre cette entreprise emblématique du Faubourg Saint-Antoine, et d’appréhender le fonctionnement d’une maison d’ameublement traditionnelle de 1818[2] jusqu’à la fin des années 1960. Elle existe d’ailleurs toujours, à la même adresse au 14 rue de Reuilly, tout en ayant modifié son activité[3].

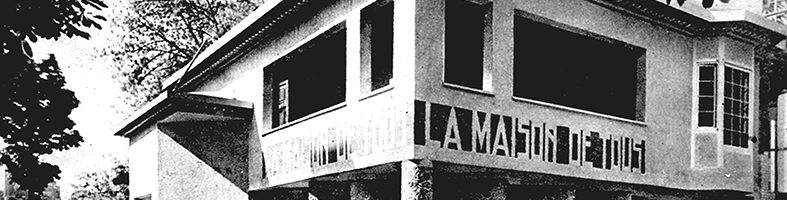

Façade de la maison Soubrier, 14 rue de Reuilly à Paris. Photo Michèle Mariez.

Sa production était de deux ordres : l’une, haut de gamme, constituée de créations réalisées sur mesure répondait aux commandes particulières d’une clientèle privilégiée ; l’autre, de petites séries mais toujours d’excellente qualité, était destinée à la bourgeoisie aisée. Entré dans la société en 1859, Louis Soubrier, en négociant et chef d’entreprise avisé, a su diversifier sa production et en faire l’une des grandes maisons d’ameublement du Faubourg Saint-Antoine dans les années 1890. Son fonds était alors constitué de modèles de styles historiques qui, en cette fin de siècle faisaient une part particulièrement belle au style Renaissance. Le dressoir présenté par l’antiquaire belge De Houtroos en constitue un exemple d’autant plus intéressant que le dessin correspondant a été retrouvé dans les registres de modèles du fonds d’archives. Il constitue un exemple de la façon dont des maisons comme Soubrier s’adonnait à la copie de meubles célèbres. Il s’agit ici de la reproduction fidèle, à quelques détails près, du Dressoir de Joinville, daté de 1514, conservé au château d’Ecouen. La complexité du décor sculpté témoigne de la virtuosité des artisans employés par la maison.

Maison Soubrier, dressoir Renaissance en noyer, vendu par l’antiquaire De Houtroos à Erpe-Mere en Belgique (https://www.houtroos.com). Photo De Houtroos, droits réservés.

Maison Soubrier, dressoir Renaissance, mentions manuscrites « M. Maus », « le 17 juillet 03 », Soub 41, Composition n° 28, dessin 18083, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

À la même époque, la maison continuait à commercialiser des pièces qui relèvent du style opulent et plein de fantaisie du Second Empire comme ce pouf à piètement en forme de cordages entrelacés dont un exemplaire a été livré pour le Domaine privé de l’Empereur au château de Compiègne et installé dans le salon de musique de l’Impératrice[4], représentatif de ce style toujours aussi apprécié sous la Troisième République. Un dessin très proche de ce modèle, que l’on peut donc faire remonter au Second Empire, a été retrouvé dans les registres Soubrier. Ce pouf, qui a pu être édité par d’autres fabricants, a connu un certain succès : le musée des Arts décoratifs en présente un modèle, un autre est conservé au Mobilier national (n° d’inventaire : GMT 12185).

À gauche : pouf en bois sculpté et doré, satin et coton brodé, haut. 0,45 m, diam. max. 0,585 m, musée des Arts Décoratifs, n° d’inventaire : 36648, don baronne Juliette de Presle. Photo Les Arts Décoratifs, Paris/Jean Tholance, droits réservés.

À droite : maison Soubrier, menuiserie d’un pouf, s.d., Soub 2, Sièges n° 2, dessin 1197, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

Enfin, la maison, attentive aux injonctions de la mode et soucieuse de répondre aux demandes de sa clientèle, proposait également une gamme de meubles inspirés de l’Orient, japonisants notamment. Après le décès de Louis Soubrier, en 1895, ses deux fils, sous la raison sociale François et Paul Soubrier, ont creusé le sillon tracé par leur père et ont mis en production des meubles de style Art nouveau.

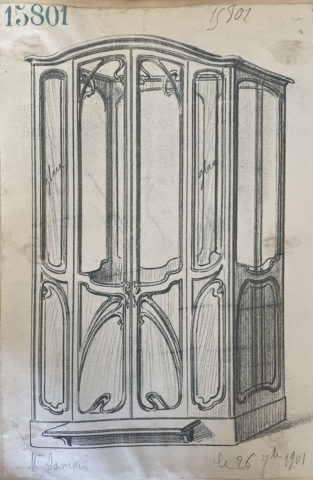

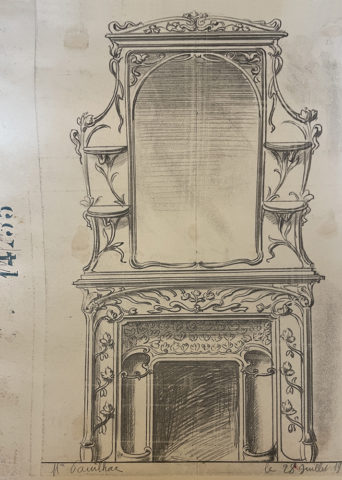

Le corpus Art nouveau de la maison Soubrier est essentiellement constitué de dessins réalisés de 1899 à 1907. Ceux-ci sont pour la plupart accompagnés d’annotations, sous forme de noms de clients et de dates qui indiquent que les meubles ont été réalisés. Il en va de même pour l’adjectif « adopté », qui figure sur de nombreux feuillets : dans les codes de la maison, il signifiait que le dessin avait été validé par le client. On trouve ces dessins dans seize registres intitulés Compositions, ce qui représente environ deux cent vingt modèles de meubles de tous types. S’y ajoutent une vingtaine de modèles présentés dans le registre nommé Meubles n° 7, qui n’est pas daté. Il s’agit d’une production assez minime en proportion du nombre de dessins conservés dans le fonds qui compte environ quatre-vingts registres contenant en moyenne huit cents dessins, avec toutefois des répétitions d’un registre à l’autre. Ce corpus Art nouveau présente une majorité de buffets, de lits et de dessertes. On y trouve également toutes les autres pièces de mobilier destinées à équiper un intérieur bourgeois confortable, meubles d’entrée, bureaux, bibliothèques, jusqu’à des cheminées et même une cabine d’ascenseur. Il y a peu de commodes car, à l’époque on leur préférait les armoires. De façon curieuse, on n’y trouve aucune sellette alors que ce type de meuble était alors fort prisé.

Maison Soubrier, cabine d’ascenseur, pour le fabricant d’ascenseur Samain, mentions manuscrites : « M. Samain », « 26 [septembre] 1901 », Soub 38, dessin n° 15801, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts décoratifs. Photo M. M.

Maison Soubrier, cheminée et trumeau, mentions manuscrites « M. Bauilhac », « le 28 juillet 1900 ». Soub 36, Composition n° 23, dessin n° 14755, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts décoratifs. Photo M. M.

L’intérieur de cette cheminée est un modèle en grès émaillé de l’architecte Charles Génuys, conçu vers 1897 puisqu’il a été présenté à cette date au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts (SNBA). Il figurait sur le catalogue (pl. 41) de la société Muller & Cie à Ivry[5] qui le vendait (avec le manteau également en grès émaillé) pour 330 F-or. Sa présence sur cette cheminée montre que la maison Soubrier se tenait au courant des développements du style moderne et n’hésitait pas à les intégrer à ses propres créations.

Intérieur de cheminée par Charles Génuys, produit par Muller & Cie à Ivry. Vente Sotheby’s Paris, 16 février 2013, lot n° 75. Coll. Part. Photo Sotheby’s Paris.

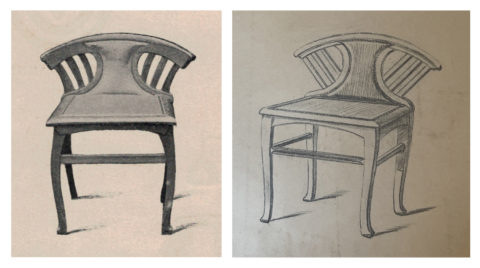

Et parfois même, elle allait jusqu’à plagier certains modèles de meubles publiés dans les revues d’époque comme ce siège de Henry Van de Velde,

À gauche : chaise de chambre à coucher par Henry Van de Velde. L’Art Décoratif, n° 1, octobre 1898, p. 34. Coll. part.

À droite : maison Soubrier, Fauteuil, 1901-1902, dessin à la plume, 15833, Soub 38, Composition n° 25, Fonds Soubrier, archives de la bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

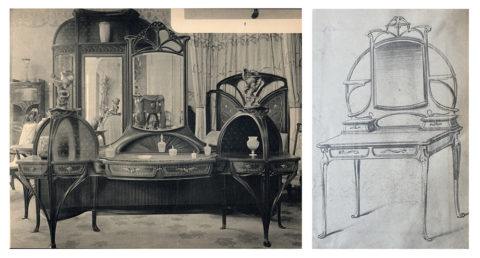

ou vus dans les expositions comme cette coiffeuse de Louis Majorelle. Le dessinateur Soubrier en a retranché les parties latérales et ajouté sa touche : il a accentué l’aspect spectaculaire du miroir en l’intégrant dans un cercle formé par une fine tige de bois recourbé dont naissent de part et d’autre, à mi-hauteur, deux rejets supportant deux tablettes arrondies.

À gauche : coiffeuse par Louis Majorelle, Exposition universelle de Paris 1900. Portfolio Meubles de Style Moderne Exposition Universelle de 1900, publiés sous la direction de Théodore Lambert architecte, pl. 2, s.d., Charles Schmid éditeur. Coll. part.

À droite : maison Soubrier, toilette, 1901-1902, dessin à la plume, 15164, Soub 37, Composition n° 33, Fonds Soubrier, archives de la bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

Il ne faut donc pas se leurrer sur la signification de cette fabrication. Plutôt que d’un engagement profond envers le nouveau style, qu’aucun document ne vient valider, il s’agit plutôt pour la maison d’attester de sa modernité et d’élargir sa production en la diversifiant, dans le but de générer de nouvelles commandes. À la même époque, la production japonisante de la maison répond au même impératif. D’ailleurs, lors de l’Exposition universelle de 1900, la maison Soubrier remporte une médaille d’argent en exposant une chambre à coucher Louis XV et des petits meubles Directoire loués par Henri Havard : « si crânes dans leur afféterie et dont les bois de citronniers sont enrichis de porcelaine de Wedgwood. »

Aux dessins évoqués plus haut s’ajoutent quelques pièces parvenues jusqu’à nous : une coiffeuse actuellement présentée par la galerie monégasque Robert Zéhil Gallery, un cabinet appartenant à des particuliers ainsi qu’un ensemble lit et armoire conservé dans une collection privée. Ces meubles ont pour dénominateur commun, un dessin harmonieux ainsi qu’une fabrication extrêmement soignée qui témoigne de la virtuosité des artisans employés par la maison Soubrier, dessinateurs, ébénistes et sculpteurs.

La coiffeuse, qui n’est pas signée, avait été achetée par R. Zéhil aux puces de Saint-Ouen. Elle avait jusqu’à présent été attribuée à Georges Hœntschel (1855-1915), architecte-décorateur, céramiste et grand collectionneur, qui réalisa, notamment, le pavillon de l’Union Centrale des Arts Décoratifs (UCAD) à l’Exposition universelle de 1900 et son célèbre Salon du Bois, actuellement conservé au musée des Arts décoratifs de Paris. Cette attribution reposait sur celle de Laurence-Buffet-Chaillet dans son ouvrage sur le Modern Style[6].

Maison Soubrier, coiffeuse, non signée, non datée, haut. 1,46 m. Coll. Robert Zéhil Gallery. Photo Robert Zéhil Gallery.

Néanmoins, un dessin[7] retrouvé dans les registres de modèles Soubrier qui propose un « bureau »[8], en tout point semblable à la coiffeuse Zéhil, nous permet de réattribuer ce meuble à la maison Soubrier. L’hypothèse d’une sous-traitance de la fabrication de ce modèle à la maison Soubrier par Hoentschel est peu probable, ce dernier possédant ses propres ateliers qui faisaient travailler cent cinquante personnes.

Maison Soubrier, coiffeuse, mention imprimée « n° 158/bureau art nouveau/vieux noyer ciré, bas-fond bois clair, glace biseautée/Hauteur 1 m 45 — Largeur 0 m 90 », dessin à la plume, s.d., Soub 11, Meubles n° 7, dessin n° 7603, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

Cette attribution à Soubrier est d’ailleurs confirmée par la présence, dans le même registre, d’une photographie d’un ensemble de chambre à coucher avec lit, armoire à glace et coiffeuse présentant le même type de décor de branchages, appliqué sur un placage de loupe ou de ronce.

Maison Soubrier, chambre à coucher, tirage photographique argentique, Soub 11, Meubles n° 7, photo n° 7643, Fonds Soubrier, bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

Cette coiffeuse constitue un bon exemple de la façon dont la maison Soubrier procédait pour mettre au goût du jour une pièce fabriquée dans un style historique et qui faisait partie des classiques de son fonds de commerce. La comparaison avec une coiffeuse de style Directoire[9] conservée par le Mobilier national et livrée le 21 octobre 1909 pour le cabinet de toilette de Mme Fallières à l’Élysée, bien que de date postérieure, est en effet très éclairante.

À gauche : maison Soubrier, coiffeuse, non signée, non datée, haut. 1,46 m. Coll. Robert Zéhil Gallery. Photo Robert Zéhil Gallery. À droite : Maison Soubrier, coiffeuse, 1900-1910, bois de rose, érable, amarante, bronze, haut 1,39 m, larg. 1,10 m, prof. 0,55 m. Coll. Mobilier national, GME/14247. Photo Isabelle Bideau, droits réservés.

La forme générale des deux modèles est la même : sur un plateau sous lequel sont aménagés des tiroirs, est posé un gradin surmonté d’un miroir. Ce qui frappe, si l’on compare les deux modèles, c’est l’élan vertical qui anime le modèle Art nouveau. Ce principe, qu’Émile Gallé, fasciné par la croissance et la vitalité du végétal tenait pour fondateur, est un leitmotiv du nouveau style. Dans cette pièce, il est notamment donné par des pieds en forme de tige nervurée qui jaillissent d’un bouton floral élégamment sculpté. Leur forme en asymptote verticale renforce l’idée de poussée vers le haut.

Maison Soubrier, coiffeuse (détail), autre exemplaire, vente Gros & Delettrez à Paris Hôtel Drouot le 17/07/2020, lot n° 11, attribuée à Hœntschel. Coll. part. Photo Gros & Delettrez, droits réservés.

Le miroir, surélevé par le fait d’être placé sur le gradin, et non directement sur le plateau du meuble, concourt au même effet. La suppression de quatre tiroirs — la version Art nouveau ne conservant que le tiroir central — remplacés par des niches, crée une alternance de vides et de pleins, qui confère à ce modèle beaucoup de légèreté. Un décor inspiré de la nature se substitue à la sobriété du style Directoire : des motifs de branchage aux sinuosités délicates se détachent avec leur ton acajou sur le jaune doré du fond plaqué de loupe. Repris en ronde-bosse, le motif se transforme en console et se noue de façon virtuose pour souligner le haut des pieds du meuble.

Maison Soubrier, coiffeuse (détail), autre exemplaire, vente Gros & Delettrez à Paris Hôtel Drouot le 17/07/2020, lot n° 11, attribuée à Hœntschel. Coll. part. Photo Gros & Delettrez, droits réservés.

Ce motif végétal souligne ainsi la jonction entre les pieds et le plateau, principe décoratif souvent appliqué dans l’Art nouveau. L’imagination du dessinateur, la virtuosité de l’ébéniste qui joue avec les essences de bois utilisées, et le talent du sculpteur, font de ce modèle une pièce de grande qualité, ce qui explique qu’elle ait pu être attribuée à Georges Hœntschel[10].

Le même travail très soigné caractérise le cabinet retrouvé récemment chez un particulier. Il présente des pieds et des consoles proches de ceux de la coiffeuse ainsi que le même travail de sculpture à partir de gaines végétales qui, cette fois, soutiennent, le plateau. Les tiges ponctuées de renflements qui soulignent les montants latéraux du meuble, participent là encore à l’élan vertical qui l’anime.

Maison Soubrier, cabinet, vers 1900, noyer et érable ciré, haut. 1,08 m, larg. 0,60 m. Coll. Christine et Augustin Müller-Choley. Photo C. Müller.

Maison Soubrier, détail d’un cabinet, vers 1900, noyer et érable ciré. Coll. Christine et Augustin Müller-Choley. Photo C. Müller.

Un jeu dynamique de lianes entrelacées, se déploie sur les deux vantaux, auquel font écho, sur le mode mineur, les vrilles qui cantonnent les deux poignées chantournées.

Maison Soubrier, détail d’un cabinet, vers 1900, noyer et érable ciré. Coll. Christine et Augustin Müller-Choley. Photo C. Müller.

Comme pour la coiffeuse, à ce cabinet correspondent un dessin et une photo retrouvés dans les archives Soubrier.

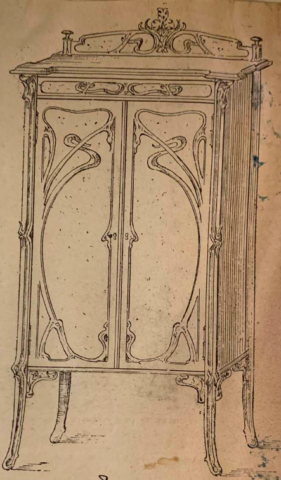

Maison Soubrier, cabinet, vers 1900, mention imprimée « n° 163 meuble art nouveau, noyer et érable ciré. Hauteur 1 m 28, largeur 0 m 60 », dessin à la plume, s.d., Soub 11, Meubles n° 7, dessin n° 7786, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

Maison Soubrier, cabinet, vers 1900, tirage photographique argentique, mention manuscrite : « meuble de salon AN noyer et érable ciré/Haut.120 Larg. 60/ poignées cuivre poli/serrure [?]/coins sculptés », s.d., Soub 11, Meubles n° 7, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

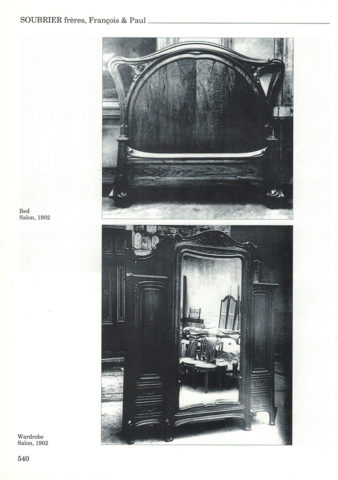

Maison Soubrier, lit d’une chambre au motif de roses, noyer. Coll. part. Photo M. M.

Maison Soubrier, armoire d’une chambre au motif de roses, noyer. Coll. part. Photo M. M.

Elle correspond à celle reproduite dans le livre Paris Salons d’Alastair Duncan[11] dans lequel elle est présentée comme ayant été exposée à un salon en 1902, sans plus de précision[12]. Nous n’avons retrouvé ces photographies ni dans les revues ni dans les portfolios anciens consultés.

Lit et armoire, « Bed/Salon, 1902 » ; « Wardrobe/Salon, 1902 », The Paris Salons, Alastair Duncan, p. 540.

Par rapport à la photographie ancienne, l’armoire a été amputée des deux rangements latéraux. Cet ensemble a longtemps été présenté par les antiquaires comme une œuvre d’Eugène Vallin (1856-1922), parfois d’Émile André (1871-1933) parfois même des deux, sans justification autre qu’une certaine ampleur des menuiseries, en particulier au niveau des pieds du lit pouvant évoquer la puissance d’une poussée végétale, idée chère aux créateurs nancéiens.

Maison Soubrier, détail du lit d’une chambre au motif de roses, noyer. Coll. part. Photo M. M.

À l’inverse, il faut noter la délicatesse du détail de la feuille naissante qui produit un discret décrochement dans la moulure qui suit le pourtour du pied du lit et que l’on retrouve sur le chevet et le fronton de l’armoire. Le dossier du lit présente une interprétation originale d’un motif que l’on retrouve souvent dans les lits de style Art nouveau, celui des coins étirés « en oreilles » Ici, le sculpteur les a évidés et a déplacé sur le côté le motif de la rose enfouie dans un feuillage.

Maison Soubrier, détail du lit d’une chambre au motif de roses, noyer. Coll. part. Photo M. M.

On retrouve ces étirements des coins supérieurs en « oreilles » sur la photographie d’un lit d’une chambre Soubrier (cf. plus haut).

Maison Soubrier, chambre à coucher, tirage photographique argentique (détail), s.d., Soub 11, Meubles n°7, photo n° 7643, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

Le motif de roses est repris, dans un haut-relief d’une grande virtuosité, sur le fronton de l’armoire.

Maison Soubrier, fronton de l’armoire d’une chambre au motif de roses, noyer. Coll. part. Photo M. M.

L’élégance et la qualité esthétique de cet ensemble tiennent au contraste instauré entre la sobriété des grandes surfaces planes de sa structure et le raffinement de ses détails sculptés.

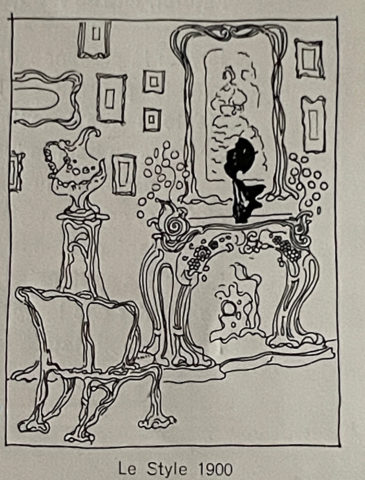

Inconséquence des modes, voici comment, trente ans plus tard, dans un article intitulé « Ancien et moderne », un catalogue de la maison Soubrier décrivait le style Art Nouveau qu’elle avait pourtant jadis pratiqué :

« En 1900, par réaction contre le goût « Napoléon III » qui s’était contenté de dénaturer le Louis XV, le Louis XVI et le gothique, on avait essayé de renouveler les sources de l’art décoratif en cherchant l’inspiration dans la nature : il en était résulté

ces enchevêtrements pitoyables de pavots et de volubilis, ces accouplements inattendus et monstrueux de pieuvres et de pâtes alimentaires, style lanière de fouet et flamme de punch[13]. »

Ce texte qui conservait à la fois le souvenir ancien d’Arsène Alexandre[14] et récent de Paul Morand[15], était accompagné d’un dessin à charge voulant fustiger la mollesse supposée de ce style.

Catalogue commercial de la maison Soubrier, vers 1932, s.p., article « Ancien et moderne », coll. part. Photo M. M.

À cette époque, il était de bon ton de se gausser de l’Art nouveau, de même qu’on est tenu de le révérer à la nôtre. Mais ce que la postérité a fini par retenir ce sont l’inventivité et la qualité d’exécution des produits conçus par des fabricants souvent audacieux. Quant à la Maison Soubrier, si elle n’a pas été aux avant-postes de la création du nouveau style, il n’est pas exagéré de dire qu’elle s’y est illustrée avec un certain brio.

Michèle Mariez

Doctorante à l’École du Louvre

Remerciements

Je remercie vivement les personnes suivantes :

Louis et Jean-Marie Soubrier pour l’intérêt qu’ils prennent à mes recherches et pour leur aide.

Ophélie Depraetere, étudiante en Master 2 à l’EPHE qui, dans le cadre d’un mémoire de recherche de Master 2 intitulé L’industrie du meuble au Faubourg Saint-Antoine et la recherche de la modernité (1880-1905) a fait le rapprochement entre la coiffeuse de M. Zéhil et le dessin vu dans un recueil du fonds d’archives Soubrier. Il en va de même pour le cabinet évoqué plus loin.

Robert Zéhil, M et Mme Müller ainsi que Siegfried Bourguignon qui m’ont donné accès à leur collection.

Frédéric Descouturelle pour les informations complémentaires qu’il a apportées.

Notes

[1] Ce fonds est conservé aux archives de la Bibliothèque des Arts Décoratifs.

[2] Date la plus ancienne jusqu’à laquelle j’ai pu remonter concernant la formation de la maison. « Contrat sous signatures privées en date à Paris du 8 janvier 1818, enregistré à Paris le 20 du même mois, concernant formation de société entre Monsieur Pierre Ovide Fréquant requérant, et Monsieur Pierre Martin Fréquant, son frère « pour toutes les opérations de commerce et de commissions, généralement quelconques qu’ils pourraient faire. » Minutier des notaires de Paris, Inventaire après-décès de Mme Fréquant, MC/ET/C1169, Archives de Paris.

[3] Elle propose à la location une collection de meubles et d’objets de tous styles et de toutes époques.

[4] Le site du château de Compiègne https://chateaudecompiegne.fr/collection/objet/pouf-cordiforme-du-salon-de-musique fournit le nom du tapissier porté sur une étiquette : « Fournier Feur de SM l’Impératrice 5 rue de Sèvres ».

[5] DESCOUTURELLE Frédéric, PONS Olivier, La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard, p. 24, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[6] BUFFET-CHALLIÉ Laurence, Le Modern Style, Paris, 1975, Paris, Baschet et Cie, p. 66.

[7] Bureau art nouveau n° 158, vers 1900, dessin à la plume 7603, Soub 11, Meubles n° 7, Fonds Soubrier, archives de la bibliothèque MAD, Paris.

[8] Ce qui a pu être à l’époque un bureau de dame, est actuellement plutôt identifié comme une coiffeuse en raison de la présence du miroir.

[9] GME 14/12147, Mobilier National.

[10] L’emploi de branchages au naturel qui dénote une influence du mobilier du nancéien Émile Gallé, avait facilité cette attribution dans la mesure où il était de notoriété publique que Gallé avait fait savoir à Hœntschel qu’il avait apprécié son mobilier du Salon du Bois au sein du pavillon de l’UCAD.

[11] SOUBRIER Frères, François & Paul, Bed, Wardrobe, salon 1902, photographie The Paris Salon, Alastair Duncan, p. 540.

[12] Malheureusement, l’origine des photographies reproduites dans cette série d’ouvrages n’est pas précisée.

[13] Catalogue commercial Soubrier, vers 1932, s.p., article « Ancien et moderne », coll. part.

[14] ALEXANDRE Arsène, Le Figaro, 28 décembre 1895.

[15] MORAND Paul, 1900, Les éditions de France, 1931.

Les vases Guimard édités par Gilardoni & Brault sont-ils le résultat d’une « guimardisation » ?

Les premiers vases en céramique créés par Guimard sont encore assez mal connus car rares et peu disponibles en France. Leur attribution est en partie le fait de conjectures et leurs fabricants ne sont pas toujours connus avec certitude. Notre livre consacré à la céramique de Guimard[1] a fait un premier bilan de cette production, mais de nouvelles informations sont venues enrichir nos connaissances. Dans cet article, nous n’aborderons que quelques modèles de vases sur lesquels les informations étaient jusqu’ici très restreintes, jusqu’à ce que l’un d’entre eux puisse être acquis en juin 2023 et qu’un autre apparaisse en vente publique, la veille de la publication de cet article.

Vase Guimard acquis en juin 2023. Coll. part. Photo C. R.

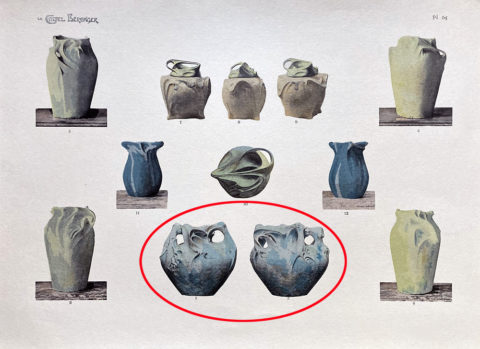

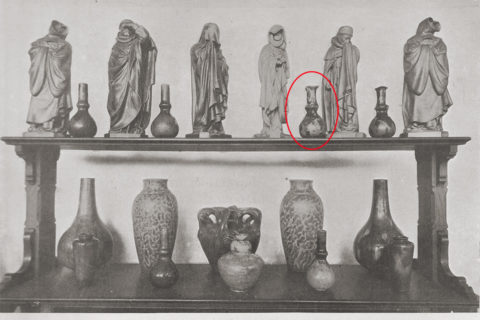

Dans le portfolio du Castel Béranger, édité à la fin de l’année 1898, la dernière planche (n° 65) est consacrée à différents modèles de vases qui sont reproduits sans avoir été mis à l’échelle. Ceux qui sont représentés aux quatre coins sont deux modèles différents en bronze doré (n° 3 et 5, n° 4 et 6). Les autres vases sont en céramique. La légende précise, pour le pot à tabac (n° 7, 8, 9, 10), « Pot à tabac en grès, couvercle en bronze », sans donner le nom du fabricant. Le petit pot (n° 11 et 12) est légendé : « Petit pot en grès[2] » sans nom de fabricant. Le grand vase (n° 1 et 2, cerclés sur la photo) est simplement légendé : « Grand vase à fleurs » sans indication de matériau ni de fabricant. Il comporte quatre anses joignant l’épaulement à un col resserré et qui ne sont pas symétriques.

Planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part. Le « grand vase à fleurs » est cerclé.

Les céramistes auxquels Guimard a pu avoir recours à cette époque sont tout simplement ses fournisseurs pour le décor intérieur et extérieur du Castel Béranger. Il s’agit, d’une part d’Alexandre Bigot, et d’autre part de Gilardoni fils, A. Brault & Cie (la Tuilerie de Choisy-le-Roi). En dehors du Castel Béranger, Guimard a aussi collaboré avec ces deux entreprises : avec Bigot pour l’édition de décors de linteaux ; avec Gilardoni & Brault pour l’élaboration de leur stand à l’Exposition de la Céramique et des Arts du Feu de 1897. Nous excluons d’emblée Muller & Cie (la Grande Tuilerie d’Ivry) des possibles fabricants de ces vases puisque Guimard semble avoir cessé sa collaboration avec eux au moment de la construction du Castel Béranger. Les exemplaires de vases connus ne présentent d’ailleurs pas de marque Muller & Cie et n’ont pas reçu l’émaillage aux tons généralement assez vifs et brillants de la Grande Tuilerie d’Ivry.

Le seul document sur lequel il a été possible de retrouver le « grand vase à fleurs » est une photographie parue dans le supplément du Gil Blas en 1903, prise au sein du pavillon que Guimard avait édifié au Grand Palais à l’occasion de l’Exposition de l’Habitation en 1903. Mais la liste complète des participants à ce pavillon, publiée sur l’emballage des cartes postales « Le Style Guimard » éditées à cette occasion, ne mentionne aucun céramiste.

Le « grand vase à fleurs » dans le pavillon de Guimard à l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903. Supplément du Gil Blas, octobre 1903. Coll. part.

Il est donc possible que ce grand vase n’ait été présent dans le pavillon que pour son aspect décoratif et non au titre d’objet en vente et encore en cours de production. Aucun exemplaire de ce grand vase n’est actuellement connu, ce qui pourrait signifier qu’il n’a pas été édité en série.

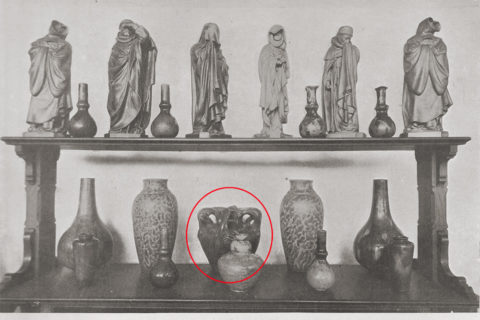

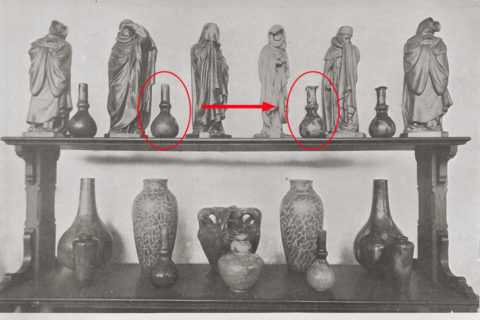

Un document plus ancien, puisqu’il date de l’Exposition Universelle de Paris en 1900, apporte d’autres informations. Il s’agit de la photographie d’un présentoir de produits artistiques exposés par Gilardoni & Brault. Ce présentoir serait passé inaperçu si cette photo n’avait été publiée dans le numéro spécial de la revue anglaise The Art Journal compilant ses articles consacrés à l’Exposition Universelle. Elle est légendée : « The Monks of Dijon[3] and some new designs in grès cerame ». Le texte de l’article précise qu’il s’agit de grès de l’entreprise Gilardoni & Brault.

Présentoir de produits artistiques de la tuilerie Gilardoni & Brault à l’Exposition Universelle de 1900. The Art Journal, 1900. Le petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles est cerclé. Coll. part.

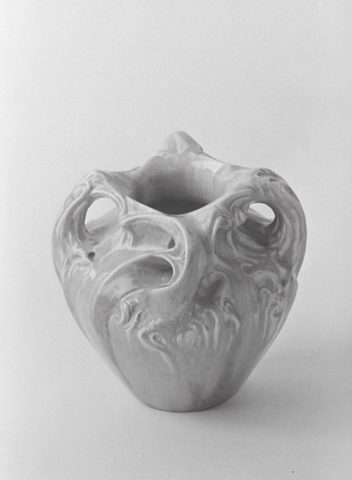

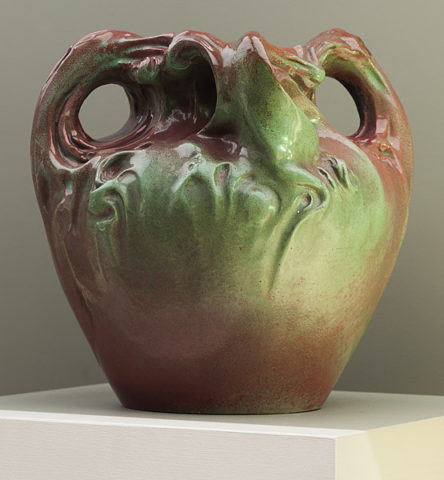

Sur l’étagère inférieure, se trouve un vase qui nous intéresse plus particulièrement et que nous nommerons le « petit vase Guimard/Gilardoni » par opposition au « grand vase à fleurs ». Leurs silhouettes sont suffisamment proches pour que nous supposions que le grand vase ait aussi été produit par Gilardoni & Brault. Ce petit vase dont les dimensions le font tenir dans un cube, présente déjà une certaine symétrisation. Le fait qu’il soit absent de la planche du portfolio du Castel Béranger indique qu’il a probablement été conçu après sa publication, vers 1899. Et son absence du pavillon Guimard à l’Exposition de l’Habitation, suggère qu’il n’était déjà plus commercialisé en 1903, Guimard préférant alors sans doute mettre en avant sa production pour la Manufacture de Sèvres. Même si son attribution à Guimard ne fait aucun doute dans notre esprit, il faut bien noter que nous ne connaissons aucun document ancien où son auteur est clairement désigné, que nous ne connaissons aucune photo où il apparait dans les ateliers ou au domicile de Guimard et qu’aucun des exemplaires connus ne porte de signature ou de monogramme de Guimard. Quelques exemplaires de ce petit vase sont en collections publiques ou privées, mais jusque récemment, nous n’avions pu en observer aucun de près.

Une photographie ancienne d’un exemplaire aujourd’hui non localisé montre une glaçure brillante en camaïeu[4] d’ocres.

Photographie d’un petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles, glaçure brillante en camaïeu d’ocres, non localisé. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

Une autre photographie du même vase, prise d’un peu plus haut montre clairement la présence de deux anses (à gauche et à droite) et de deux « boucles » au modelage complexe (devant et derrière).

Photographie d’un petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles, glaçure en camaïeu, non localisé. Le tirage photographique a été inversé. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

D’autres vases du même modèle sont connus, comme le vase ci-dessous qui est en collection publique à Canberra en Australie .

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles, haut. 0,21 m. Coll. National Gallery of Australia, Canberra.

En dehors de ce modèle à deux anses et deux boucles, il existe deux autres variantes. L’une d’elles ne comprend que les deux boucles. Le seul exemplaire connu est au Detroit Art Institute qui le donnait jusqu’ici comme étant en faïence émaillée. Mais après discussion avec l’équipe de conservation, il est établi qu’il s’agit de grès.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux boucles. grès émaillé, haut. 0,232 m, long. 0,241 m, prof. 0,23.2 m. Coll. Detroit Art Institute, USA. Gift of Gilbert and Lila Silverman/Bridgeman Images.

Une autre variante du petit vase Guimard/Gilardoni ne comprend que les deux anses. Elle n’est venue à notre connaissance que récemment, lorsque la maison de vente de Grasse a mis en vente en juin 2023 un vase à glaçure turquoise « dans le goût de Dalpayrat », assorti d’une toute petite estimation à 100-200 €. Comme les autres vases Guimard/Gilardoni, celui-ci n’avait ni monogramme « HG », ni marque de fabricant, ce qui limitait le nombre d’enchérisseurs potentiels lors d’une vente qui avait toutes les chances de passer inaperçue. Mais nous n’avons pas été les seuls à repérer ce vase et son estimation a été pulvérisée, à la grande stupéfaction du commissaire-priseur.

Vase mis en vente par l’Hôtel des Ventes de Grasse le 10 juin 2023, lot n° 210, « Dans le goût de Pierre-Adrien Dalpayrat (1844-1910) vase d’époque Art nouveau en céramique émaillée céladon à décor et anses naturalistes non signé, H. 24 cm (petits défauts d’émail) ». Photo Hôtel des Ventes de Grasse.

Afin de retrouver l’éclat des couleurs et la profondeur des motifs, un nettoyage adapté a été réalisé. Cette étape préliminaire a été complétée par une reprise des lacunes de l’émail, situées sur les éléments en ressaut du vase. Ces actions ont été menées par notre adhérente Clémence Rigaux, conservatrice-restauratrice de céramiques, nouvellement diplômée de Paris I Panthéon-Sorbonne.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses, avant restauration. Détail d’une anse montrant quelques défects. Photo Hôtel des Ventes de Grasse.

Dans l’étude technique d’un vase de ce type, les lacunes et les revers nous révèlent quelques informations intéressantes notamment pour la composition de la pâte et le travail de l’émail. Ainsi, il semblerait que le vase soit en grès, composé d’une pâte claire et assez fine, apparaissant à l’endroit des lacunes de l’émail. En retournant le vase, on comprend que les couleurs sont appliquées en couches épaisses, successives, lesquelles forment des masses avec des cratères et bubons. Ces épaisseurs situées sous le vase, sont le résultat des coulures des émaux sur la pièce. Les quatre encoches visibles sous le vase, indiquent l’emploi, au cours de la cuisson, de pernettes. Ces petits éléments en terre réfractaire de différentes formes, permettent de surélever la pièce dans le four. Ainsi, les effets de coulures de l’émail formant ce décor singulier, peuvent se vitrifier sans risquer d’adhérer aux plaques du four.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses, après restauration. Les petites surfaces ocre sans glaçure correspondent à l’emplacement des pernettes. Coll. part. Photo C. R.

Les actions de conservation-restauration menées sur le vase, ont également permis d’appréhender sa fabrication et de comprendre le processus créatif ayant engendré cette glaçure bicolore.

Une première couche d’émail aux tonalités bordeaux est obtenue avec des oxydes de fer. Elle est ensuite recouverte d’une seconde couche d’émail de couleur turquoise, à base d’oxydes de cobalt et/ou de cuivre[5]. Cette succession de couches appliquées au pinceau et frottées sur les zones en ressaut, donne un émaillage majoritairement turquoise avec une profondeur et des creux bordeaux. Ces deux couleurs font explicitement références aux couleurs traditionnelles dites céladon[6] et sang de bœuf, des céramiques asiatiques.

La cuisson de ce type d’émaux se situe entre 600 °C et 800 °C. Afin d’obtenir un aspect mat à légèrement satiné, les employés de l’atelier d’émaillage ont pu ajouter aux émaux, de la chaux, de l’oxyde de zinc, ou encore de l’argile[7].

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses, après restauration. Coll. part. Photo C. R.

Notre hypothèse quant à la mise en forme du vase est la suivante : dans un premier temps, le corps a été réalisé en coulant la pâte dans un moule bivalve (composé de deux parties en plâtre, associées). La terre, mélangée à l’eau, est suffisamment épaisse pour ne former qu’une couche le long des parois du moule (voir schéma). Une fois l’eau évaporée, le corps peut être démoulé et les éventuelles barbes et défauts sont retirés à l’outil.

Travaillées à part, les anses ont été moulées pleines et ensuite ajoutées au corps du vase. La barbotine (un mélange de terre et d’eau) a permis d’associer les éléments entre eux. À l’aide d’outils divers, le céramiste a repris les « coutures » des différents éléments entre eux et préparé la pièce pour sa cuisson de dégourdi, laquelle a précédé la pose de la glaçure.

Par un heureux hasard, l’un de nos nouveaux adhérents possède un vase très proche du nôtre, mais dont les couleurs sont inversées et comparables au vase à deux boucles du Detroit Art Institute. La glaçure bordeaux y est très majoritaire, alors que la glaçure turquoise est restreinte aux reliefs. Ces deux vases forment donc une sorte de « positif » et de « négatif » d’un même modèle, décliné avec des émaux inversés.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses. Coll. part. Photo P. M.

Nous avons donc pu les comparer en les posant côte à côte, ce qui a permis de mettre en avant certaines caractéristiques intéressantes dans la production de céramiques de cette période, oscillant entre pièce unique et modèle de série.

Petits vases Guimard/Gilardoni à deux anses. Coll. part. Photos F. D.

Bien que similaires sur plusieurs points comme leur taille, leur forme générale, les anses, les couleurs des émaux et le style organique, ces vases ne sont pas tout à fait identiques. On constate en effet de multiples différences dans leurs reliefs et au niveau du traitement du vaisseau.

Petits vases Guimard/Gilardoni à deux anses. Photos F. D.

Cela signifie très probablement que ces nuances ont été travaillées avec une adjonction de matière sur le corps du vase préalablement moulé. Ainsi, à l’outil, le céramiste a pu creuser, relever ou adoucir les reliefs pour créer cet effet mouvant dans le décor, sans doute en s’appuyant sur un dessin ou un modèle en plâtre.

En revanche, les anses sont identiques sur les deux vases. Ceci corrobore l’idée qu’il s’agit bien d’éléments rapportés qui ont été moulés à part et appliqués sur le vase dans un second temps.

Anses des petits vases Guimard/Gilardoni à deux anses. Photos F. D.

L’hypothèse de l’utilisation d’un même moule pour le corps de ces deux vases nous suggère l’idée que Guimard a pu utiliser le moule d’un vase commun, lisse, préexistant chez Gilardoni & Brault et qu’il s’est chargé de modifier à sa guise le corps obtenu par l’ajout d’anses, de boucles et surtout de ses reliefs mouvementés. À l’appui de cette idée, nous avons l’exemple d’une telle démarche avec un soliflore de Guimard dont deux exemplaires étaient également sur le présentoir de Gilardoni & Brault à l’Exposition universelle de 1900.

Présentoir de produits artistiques de la tuilerie Gilardoni & Brault à l’Exposition Universelle de 1900. The Art Journal, 1900. L’un des deux soliflores Guimard/Gilardoni est cerclé. Coll. part.

Nous en connaissons un exemplaire qui appartient à l’un de nos adhérents.

Soliflore par Guimard, produit par Gilardoni & Brault avant 1900, sans signature ni marque, haut. 0,18 m. Coll. fMa.

Posés sur le même présentoir, quatre autres exemplaires de ce soliflore ont le même renflement à la base du col mais n’ont pas les reliefs mouvants caractéristiques de Guimard. Ce premier modèle lisse, très éloigné du style de Guimard, aurait ainsi subi une « guimardisation ». Il est possible que le « grand vase à fleurs » ait subi le même traitement.

Présentoir de produits artistiques de la tuilerie Gilardoni & Brault à l’Exposition Universelle de 1900. The Art Journal, 1900. Coll. part.

Si l’on compare les photographies connues des petits vases Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles, ils semblent au contraire être identiques.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles avec glaçure en camaïeu de bleus. Haut. 21 cm. Coll. part.

Cela signifierait qu’un moule spécifique aurait été créé pour ce modèle afin d’en tirer une production en série. Le vase à deux anses et deux boucles présenté sur l’étagère de l’Exposition Universelle en serait un exemplaire, alors que les variantes à deux boucles ou à deux anses pourraient avoir été des exemplaires de recherche antérieurs, réalisés à l’unité. Les dimensions inférieures des vases à deux anses et deux boucles pourraient être dues au rétrécissement qu’entraine le surmoulage d’un modèle.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles avec glaçure en deux couches, céladon et bordeaux, sans signature. Haut. 0,222 cm, diam. max. 0,233 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Pendant la rédaction de cet article, un troisième vase Guimard/Gilardoni (ci-dessus), cette fois à deux anses et deux boucles, s’est présenté en vente à Auvers-sur-Oise[8]. Nous n’avons pas pu l’acquérir lors de cette enchère car son prix d’adjudication a dépassé le montant maximum que nous nous étions fixé, mais son nouveau propriétaire nous a fait la surprise de nous le « revendre » en abaissant son prix au niveau où nous avions dû décrocher. Nous lui en somme très reconnaissant car ce vase magnifique, dont l’état n’a nécessité qu’un simple nettoyage par Clémence Rigaux, complète de manière heureuse le vase turquoise.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles avec glaçure en deux couches, céladon et bordeaux, sans signature. Haut. 0,222 cm, diam. max. 0,233 cm. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Il possède une glaçure du même type que celle des vases à deux anses ou à deux boucles. Si notre hypothèse d’une antériorité de ces derniers était exacte, il pourrait donc s’agir d’un des premiers exemplaires du modèle à deux anses et deux boucles, avant que Gilardoni & Brault n’adopte des glaçures en camaïeu comme celles que nous présentons plus haut, peut-être plus aisément commercialisables.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles avec glaçure en deux couches, céladon et bordeaux, sans signature. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

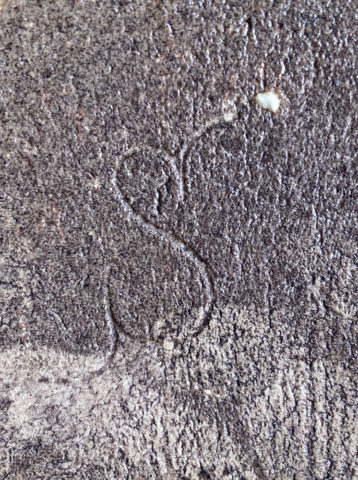

Contrairement aux autres vases que nous connaissons, il possède une marque peu visible au culot : une lettre « S » avec de grands empattements.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles avec glaçure en deux couches, céladon et bordeaux, sans signature. Marque au culot. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Frédéric Descouturelle, avec la participation d’Olivier Pons et de Clémence Rigaux, conservatrice-restauratrice du Patrimoine.

Nous remercions M. Paul Arthur, spécialiste de la céramique art nouveau qui nous a indiqué l’existence de certains des vases mentionnés dans l’article, ainsi que notre ami Francesco Mariani et M. Patrick Mathé pour son accueil et sa générosité.

Notes

[1] La Céramique et la Lave émaillée de Guimard, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[2] Le grès (ou grès cérame) est une argile à forte concentration en silice cuite à haute température (entre 1200 °C et 1300 °C) permettant d’obtenir une vitrification partielle avec une céramique compacte, opaque, imperméable et très dure. Les pâtes utilisées par les manufactures et les céramistes à la fin du XIXe siècle étaient des pâtes artificielles comportant de l’argile naturelle, du kaolin, du feldspath et de la silice sous forme de quartz et de silex. En fonction de sa composition, sa couleur était ocre ou grisâtre, parfois presque blanche (grès porcelainé).

[3] Il s’agit de reproductions des pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne qui étaient originellement à la chartreuse de Champmol à Dijon et qui sont à présent reconstitués au musée des Beaux-Arts de Dijon. Des moulages des pleurants sont exposés à la Cité de l’Architecture à Paris. Deux exemplaires qui étaient selon toute probabilité des reproductions de Gilardoni & Brault avaient été placés sur des étagères au sein du Castel Henriette à Sèvres. Guimard en possédait un troisième.

[4] Ce type de glaçure est assez répandue sur les grès. Afin d’obtenir de la profondeur et un dégradé de couleurs, les émaux sont placés par superposition sur la céramique. Ils sont alors liquides, appliqués à la louche ou au pinceau, avec un temps de séchage à l’air libre entre chaque couleur. On pose les émaux foncés dans un premier temps, puis on superpose des couches plus claires. L’emploi d’une couche d’émail transparent, à la fusibilité plus importante lors de la cuisson, peut permettre à la couche inférieure de gagner, elle aussi, en fusibilité et ainsi, dans certains cas, de passer au travers de la couche d’émail supérieur et de créer des effets de camaïeu et de profondeur. Cette profondeur peut aussi être créée par l’adjonction de plusieurs couches d’une même couleur mais d’épaisseur différentes donnant également lieu à des nuances.

[5] RHODES, Daniel, Terres et glaçures, 2006.

[6] Ce terme désigne une glaçure chinoise destinée aux grès et qui est reprise dans les arts du feu européens entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. La couleur des céladons est due à la réduction des oxydes de la glaçure. La quantité de ces derniers, ainsi que la température de cuisson et la méthode de réduction, influencent la couleur de la céramique qui peut varier du vert grisâtre au bleu-vert. La cuisson en réduction limite l’apport en air dans le four, le carbone du feu utilisant alors l’oxygène des oxydes, réduit ceux-ci à l’état de métaux purs et changent les nuances des glaçures.

[7] RADA, Pravoslav, Les techniques de la céramique, Collection Techniques d’art, 1989.

[8]Vente Le Calvez & Associés à Auvers-sur-Oise, le 29/02/24, lot n° 15.

Un portemanteau de Guimard

En juin 2023, alertés par des amis, nous nous sommes rendus à Reims à la salle des ventes de la Porte de Mars (Collet-Lumeau) pour photographier un « portemanteau de style Art nouveau » non signé et qui allait être mis aux enchères. Son image nous était familière puisqu’il n’était autre qu’un doublon du portemanteau Coilliot qui se trouve à présent au Detroit Institute of Art (Michigan). Mais les belles histoires de meubles exceptionnels vendus pour une bouchée de pain sont bien rares et, à notre arrivée, le commissaire-priseur et son associée avaient déjà été mis au courant du nom de son concepteur et de la valeur qu’ils étaient en droit d’en espérer. La décision avait été prise de le retirer de la vente prévue afin d’organiser la publicité de sa future remise en vente et même de faire les frais d’un expert. Ils nous ont néanmoins aimablement laissé le photographier.

Portemanteau Guimard, en juin 2023 dans les locaux de la maison de vente de la Porte de Mars à Reims. Photo F. D.

Il n’existe pas vraiment de nom satisfaisant pour désigner ce type de meuble multifonctionnel puisqu’outre sa fonction de portemanteau, il fait également office de porte-chapeaux, porte-cannes et porte-parapluie et est généralement pourvu d’un miroir afin d’inspecter son allure avant de sortir. Certains possèdent aussi une petite boîte où l’on range le nécessaire pour cirer les chaussures. Par simplification, nous retiendrons le terme de « portemanteau »[1]. Obligatoirement placé à proximité immédiate de la porte d’entrée de la maison ou de l’appartement, il doit avoir le moins d’encombrement possible. Seules certaines vastes demeures pouvaient accueillir un meuble d’antichambre comprenant aussi un canapé.

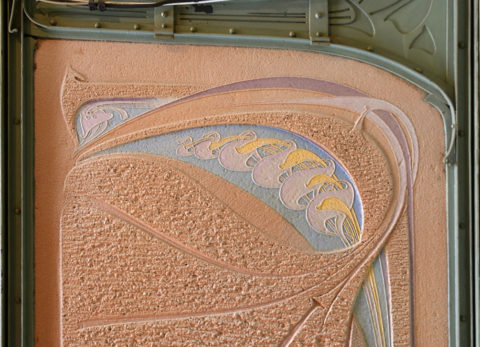

À Reims, nous avons eu tout le loisir d’examiner le meuble afin de pouvoir le comparer à celui du Detroit Institute of Art. Ce dernier est désormais bien éloigné de nous géographiquement mais une belle photo ainsi qu’une petite video commentée par Graham W. J. Beal, le directeur du musée, permet de l’apprécier correctement. Ils ont bien la même structure mais présentent aussi d’importantes différences. Les plus visibles sont bien sûr les quatre plaques de lave émaillées qui, sur l’exemplaire de Detroit, remplacent les panneaux sculptés de l’exemplaire de Reims. Ces plaques aux dessins particulièrement élégants et d’une coloration discrète ont été produites par l’entreprise parisienne d’Eugène Gillet d’après un carton fourni par Guimard. Il n’est pas étonnant que ce dernier ait choisi d’utiliser la lave émaillée, un matériau presque inaltérable, pour un meuble moins abrité qu’un autre puisque sa fonction nécessite de le placer près d’une porte d’entrée. De plus, la lave émaillée s’imposait tout naturellement pour Coilliot[2] puisque ce matériau a été utilisé en abondance pour la façade de sa maison du 14 rue de Fleurus à Lille, ainsi qu’à l’intérieur. Cependant, étant donné que Louis Coillot résidait en fait dans l’immeuble de la rue Fabricy qui est connexe à celui de la rue de Fleurus, la localisation exacte du portemanteau reste incertaine.

Detroit Institute of Arts, USA © Detroit Institute of Arts/Gift of Gilbert and Lila Silver¬man/Bridgeman Images.

La menuiserie en acajou est pratiquement identique sur les deux meubles. Seule la jonction supérieure des deux montants arqués qui relient l’avant du logement du bac aux montants latéraux est plus individualisée sur l’exemplaire de Detroit. Contrairement à l’exemplaire de Reims, la glace de celui de Detroit est biseautée, mais rien n’indique que, dans un cas comme dans l’autre, la glace en place soit celle d’origine. Le nombre de patères est différent : trois pour Detroit et quatre pour Reims. La configuration de l’exemplaire de Detroit est probablement celle d’origine et, au contraire, c’est la configuration à quatre patères qui a sans doute fait l’objet d’une demande spéciale. En effet, dans ce dernier cas, même si les deux patères latérales donnent de loin l’impression de venir se loger idéalement sur des petits emplacements délimités par de légers reliefs arrondis, lorsqu’on s’approche, on se rend compte que ces zones ne sont pas planes, ce qui diminue la surface de contact entre le bois et les patères. Enfin, les deux exemplaires comportent bien un bac en tôle de zinc, accessoire indispensable pour recevoir les parapluies et les cannes. Il est plus haut sur l’exemplaire de Detroit.

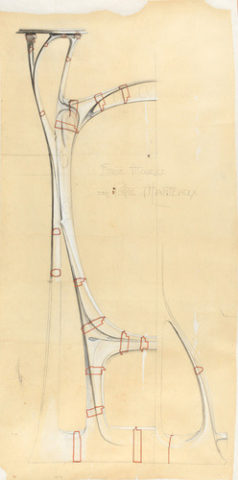

La structure de ces portemanteaux était connue par un dessin à grandeur d’exécution conservé au Musée d’Orsay dans le fonds Guimard. La seule inscription qu’il porte est « Étude modelée d’un Porte Manteaux », sans indication de date ni de commanditaire. Sur ce dessin les deux tablettes supérieures ne sont pas jointes comme c’est le cas sur les exemplaires de Detroit et de Reims.

Dessin pour le portemanteau, mine de plomb et rehauts d’aquarelle sur papier fort, haut. 2,37 m, larg. 1,17 m. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 1385, © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski.

L’absence de signature de Guimard sur les deux exemplaires n’est pas étonnante car avant de posséder ses ateliers de l’avenue Perrichont, il ne l’apposait que rarement sur ses productions. Dans le cas de Louis Coilliot le nombre de commandes passée à Guimard a été considérable à partir de 1898 et au moins jusqu’en 1903. Mais pour le portemanteau de Reims, le vendeur n’a malheureusement pas été capable de fournir d’indications concernant son origine et la commande dont il aurait pu faire partie. Faute de documents précis, la datation de ces deux portemanteaux (dont on imagine qu’ils ont été créés dans le même temps ou à très peu de distance) ne peut être déterminée avec certitude. Cependant l’évolution stylistique de Guimard a été si rapide dans les premières années qu’il est quand même possible d’en donner une approximation.

On connait peu d’autres exemples de meubles similaires dans son œuvre. Le plus ancien, asymétrique, à la fois néogothique et naturaliste, date de 1894 ou 1895[3]. Il est habituellement donné comme provenant de l’hôtel Delfau mais les informations relatives à son premier achat indiquent qu’il proviendrait plutôt de l’hôtel Jassedé construit par Guimard en 1893.

Portemanteau par Guimard, vers 1894-1895. Coll. Musée d’Orsay. Photo Auction France.

Quelques années plus tard, vers 1898, Guimard a conçu ce portemanteau en bois de Jarrah arborescent et asymétrique dans un style résolument art nouveau où les lignes droites ont disparu. Il l’a fait photographier au sein du Castel Béranger et le cliché est paru dans l’article d’Édouard Molinier dans Art & Décoration en mars 1899. Sa localisation actuelle est inconnue.

Portemanteau par Guimard, vers 1898. Cliché paru dans Art & Décoration mars 1899, p. 81. Coll. part.

Le portemanteau qui nous intéresse ici est la troisième occurrence de ce type de meuble. Il est devenu symétrique, la fougue des premières années ayant cédé le pas à la recherche d’élégance.

Portemanteau par Guimard. Photo salle des ventes Collet-Lumeau à Reims.

Ses tablettes hautes fixées sur de fins montants se dédoublant font penser aux candélabres des portiques des entourages découverts du métro qui adoptent des lignes courbes semblables se penchant vers l’intérieur à leur extrémité. La traverse supérieure de la glace du portemanteau joue le même rôle que le porte-enseigne du portique du métro.

Portique d’un entourage découvert du métro (installés seulement à partir de 1901). Dessin F. D.

Ces tablettes hautes se retrouvent sur d’autres meubles de Guimard à partir de 1900. C’est le cas d’une paire de vitrines de l’agence de Guimard dont la photographie est parue en novembre 1899 dans le premier numéro de la Revue d’Art.

Vitrine du bureau des dessinateurs de l’agence de Guimard au Castel Béranger. La revue d’Art n° 1, novembre 1899.

C’est aussi le cas des étagères du stand du parfumeur Millot à l’Exposition Universelle de 1900 et du buffet de la salle à manger de la maison Coilliot qui a été aménagée vers 1900[4]. Étant donné le fait qu’un des deux portemanteaux ait été destiné à Louis Coilliot, 1900 est donc la date la plus probable de leur création.

Buffet de la salle à manger de la maison Coilliot à Lille, vers 1900. Photo Henri Guarner/La Voix du Nord.

On trouve pourtant encore ces tablettes hautes sur une vitrine datée cette fois avec certitude de 1902.

Vitrine, signée et datée 1902. Coll. part. Photo maison de vente Ferri & Associés, Paris.

Les patères en laiton sont indéniablement les éléments les plus séduisants de ces portemanteaux. Elles ont une profondeur assez inhabituelle qui peut engendrer un important porte-à-faux si on y suspend un manteau assez lourd. Il a donc été prévu de renforcer la fixation de leurs quatre vis en mettant en place des tubes métalliques qui traversent le bois de part en part. Leur forme très complexe implique qu’elles ont été réalisées au moyen de la technique de la fonte à cire perdue. Guimard leur a donné une forme souple et même agressive car on peut facilement y voir la tête redressée d’un cobra prêt à attaquer.

Patère du portemanteau Guimard, en juin 2023 dans les locaux de la maison de vente de la Porte de Mars à Reims. Photo F. D.

Patère du portemanteau Guimard. Photo salle des ventes Collet-Lumeau à Reims.

Patère du portemanteau Guimard après nettoyage. Photo Fabien Choné.

Mais une des caractéristiques les plus intéressantes de ce meuble n’a jusqu’à présent pas fait l’objet de commentaires. Il s’agit de la façon à la fois élégante et désinvolte avec laquelle Guimard a conçu la ceinture métallique permettant de recevoir les cannes et les parapluies. Il a tout d’abord utilisé un simple fer laminé en U qui a été cintré et dont les bords ont été découpées et pliés aux deux extrémités. Des platines de fer découpées ont été soudées au bord inférieur et au fond du fer en U pour l’accrocher avec solidité à la menuiserie. Ensuite, un simple fil de fer a été soudé à la platine supérieure et, après avoir parcouru une boucle sur le montant latéral du portemanteau, il est venu s’insérer dans le fond du fer en U. Ce faisant, il apporte un relief qui renforce l’intérêt visuel de cette ceinture,

Portemanteau Guimard, en juin 2023 dans les locaux de la maison de vente de la Porte de Mars à Reims. Photo F. D.

tout en masquant les insertions par vis d’une simple lame de fer placée du côté intérieur de la ceinture. Cette lame a été pliée à de multiples reprises pour former des encoches pouvant recevoir les cannes et les parapluies.

Portemanteau Guimard, en juin 2023 dans les locaux de la maison de vente de la Porte de Mars à Reims. Photo F. D.

Malgré la découpe artistique des platines latérales et la boucle terminale du fil de fer, l’utilisation de ces matériaux industriels contraste avec la finesse des sculptures de l’acajou obtenue par un travail artisanal de qualité. Elle est pourtant caractéristique de la manière dont Guimard traite habituellement le fer en se refusant à faire exécuter des travaux de ferronnerie d’art pour mieux mettre en valeur le design de ses créations.

Portemanteau par Guimard, haut. 2,12 m, larg. 1,37 m. Photo salle des ventes Collet-Lumeau à Reims.

Remis en vente à Reims, le 19 novembre 2023, le portemanteau a été acheté pour 57 340 € (avec les frais de vente) par Hector Guimard Diffusion, notre partenaire pour la création d’un espace muséal dédié à Guimard au sein de l’Hôtel Mezzara. Il y figurera dans l’entrée pour accueillir les visiteurs.

Frédéric Descouturelle

Nous remercions Fabien Choné pour les précisions concernant la disposition et l’accrochage des patères.

Notes

[1] Nous récusons le terme de « vestiaire » abusivement utilisé par le marché de l’art ; un vestiaire étant soit une pièce entière, soit un casier fermant à clé.

[2] Cf. notre ouvrage La Céramique et la Lave émaillée de Guimard, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[3] Date de sa présentation au Salon de la SNBA et de sa publication dans le portfolio de La Décoration Ancienne et Moderne, 3e année, pl. 86. Il est alors désigné comme un « porte-parapluie ».

[4] Même si une photo ancienne de ce buffet, non encore mis en place, n’a été publiée qu’en septembre 1901 dans la revue Le Mois.

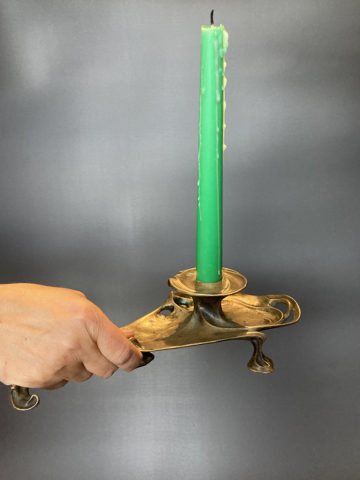

Un bougeoir de Guimard

À la fin de l’année 2022, le Cercle Guimard a fait l’acquisition d’un bougeoir créé par Hector Guimard. De façon inhabituelle, l’achat a été effectué sur eBay. Le vendeur connaissait la nature et la valeur approximative de ce qu’il mettait en vente et nous avons remporté l’enchère pour 3 219 € (avec les frais de port), somme non négligeable mais tout à fait convenable pour cet objet particulièrement rare.

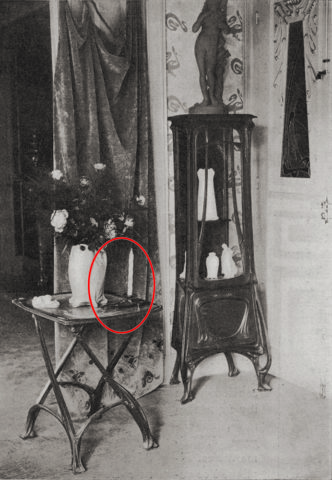

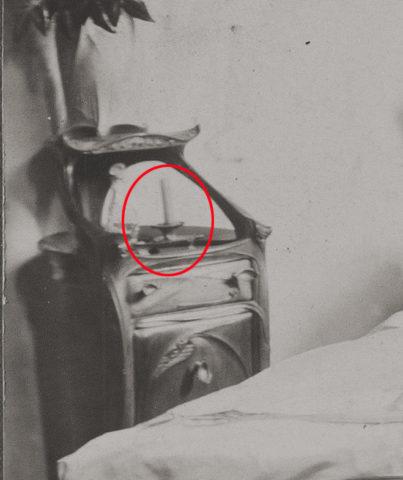

Nous en connaissions l’existence par plusieurs photographies anciennes dont celle — incontournable — parue en septembre 1899 dans la Revue des Arts décoratifs et en novembre 1899 dans la Revue d’Art. Sur la petite table qui a fait l’objet d’un article récent, se trouve un bougeoir, assez difficile à distinguer si l’on ne repère pas la bougie blanche torsadée dont il est pourvu.

Cliché paru dans la Revue d’Art n° 1, novembre 1899. Coll. part.

Guimard, comme d’autres décorateurs à l’époque, a pris l’habitude d’enjoliver les clichés de ses réalisations de meubles avec des bibelots de toutes natures : copies d’antiques (statuettes de Tanagra), sujets médiévaux (pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne), sujets Renaissance (Persée de Cellini) ou tirages modernes comme la femme endormie de Carpeaux, posé sur la même table que le bougeoir. Il a bien entendu également placé au sein de ses compositions ses propres créations d’art décoratif. Sur la photographie ci-dessus, un vase[1] réalisé en collaboration avec Edmond Lachenal est placé à côté du bougeoir et, dans la vitrine, le plâtre du vase de Cerny[2] qui sera édité un peu plus tard par la Manufacture de Sèvres voisine avec le plâtre d’un autre vase édité en bronze.

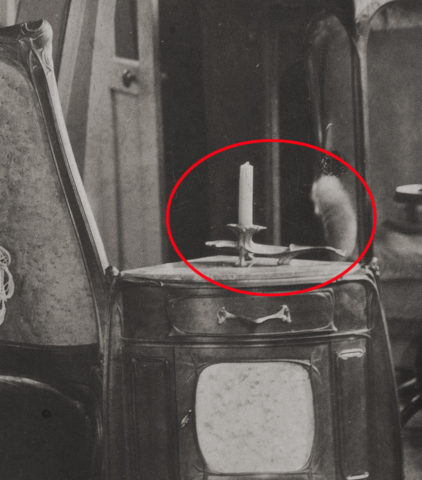

Preuve que Guimard en avait conservé un exemplaire qu’il utilisait comme accessoire, ce bougeoir apparait aussi sur d’autres clichés de mobiliers qui ont probablement été pris au sein des ateliers de Guimard, vers 1900-1903.

Bibliothèque des Arts Décoratifs. Don Adeline Oppenheim, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes (détail).

Bibliothèque des Arts Décoratifs. Don Adeline Oppenheim, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes (détail).

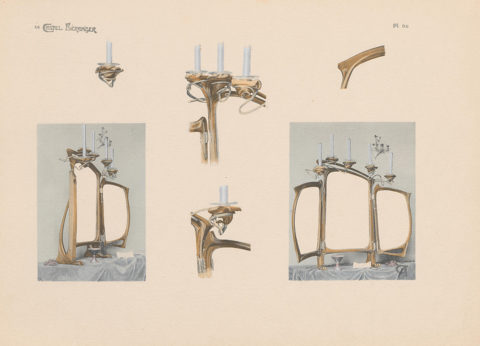

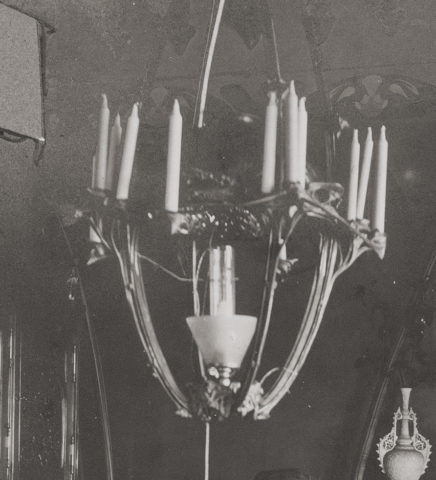

À une époque où l’équipement des logements par l’électricité gagnait du terrain, de nombreux intérieurs bourgeois étaient encore éclairés au gaz ou plus simplement par des lampes à pétrole. Le tout récent Castel Béranger lui-même ne bénéficiait alors pas de l’éclairage électrique. Lors de ses premières années de créations modernes, Guimard a donc dessiné de multiples appareils d’éclairage en fonction des sources lumineuses disponibles chez ses clients. Si une lampe éclairée au gaz pouvait ensuite être facilement électrifiée en faisant passer le fil électrique dans le tuyau d’alimentation, il en allait autrement pour les lampes à pétrole et plus encore pour les chandeliers. Très peu de ceux qui ont été conçus par Guimard nous sont parvenus, vite relégués et sans doute parfois détruits une fois le logement équipé en électricité. Nous connaissons seulement les images du miroir en triptyque créé pour Mme Fournier, la commanditaire du Castel Béranger [3], pourvu de cinq bougeoirs,

Miroir en triptyque de Mme Fournier. « Glace de toilette. Face profil et détails d’exécution en cédrat et cuivre nickelé. » Planche 60 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

ainsi que celle du lustre du Castel Henriette à Sèvres. Sur celui-ci, les bougies ont un rôle accessoire, voire purement décoratif, puisque le centre est occupé par une lampe à pétrole. Guimard a peut-être voulu renforcer par cette couronne de bougies le caractère médiéval du « castel ».

Lustre du Castel Henriette (c. 1900). Bibliothèque des Arts Décoratifs. Don Adeline Oppenheim. Photo Laurent Sully Jaulmes (détail).

Contrairement aux lampes à pétrole à poser qui ne devaient être déplacées qu’avec précaution, le rôle d’un bougeoir était d’apporter une source lumineuse ambulatoire. C’est pourquoi on en trouvait souvent sur les chevets des lits pour pouvoir éclairer les déplacements nocturnes (cf. les photos plus haut). Quoi qu’ait pu affirmer le marché de l’art récemment, nous ne connaissons pas d’autre modèle de bougeoir (ou de flambeau) de Guimard que celui que nous avons acquis.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Sa silhouette est globalement piriforme, légèrement concave pour recueillir le surplus de cire fondue. Trois petites pattes, comme on peut en voir sur certaines lampes à huile romaines, le maintiennent en hauteur. Deux ajours à l’avant et un autre latéral sont comme les dentelures que l’on pourrait observer sur une feuille d’arbre attaquée par des insectes. La coupelle recevant la bougie est exhaussée au centre avec un mouvement tournoyant. Elle semble elle-même couler sur son pourtour comme le fait la cire. Cette forme prend d’ailleurs tout son sens lorsqu’on y fait bruler une bougie.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

La principale caractéristique de cet objet par rapport aux productions de l’époque est son caractère unitaire, comme le serait un organisme vivant. Cet aspect caractérise d’ailleurs la quasi-totalité des œuvres de Guimard de cette période où l’intervention manuelle au cours du modelage est non seulement visible mais montrée.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Vu par dessous, la comparaison avec une forme animale est encore plus probante, sa poignée s’assimilant à une queue.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

On trouve aussi à la face inférieure le monogramme de Guimard en creux.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Coulé en laiton, ce bougeoir a probablement été produit à plusieurs exemplaires. Cependant aucun autre tirage n’est encore connu. Son caractère unitaire, sans montage, avec un volume complexe en contre-dépouille empêche l’utilisation d’un moule bivalve. La technique utilisée a sans doute été la fonte « à cire perdue », plus chère et nécessitant la destruction du moule en plâtre pour chaque tirage. Sous la poignée, un « Y » (ou la lettre grecque lambda) correspond probablement à la marque du fondeur.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Au niveau du départ de la poignée, se trouve une petite proéminence. Sa présence n’est pas anodine car lorsqu’on tient le bougeoir en main, on s’aperçoit que le pouce vient naturellement s’insérer contre cette butée. Guimard semble l’avoir matérialisée à la fois pour aider au maintien du bougeoir et pour simuler le fait que le métal est repoussé par l’action du pouce.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

La forme de la poignée peut sembler gratuite, mais en réalité elle est parfaitement conçue pour pouvoir utiliser le bougeoir aussi bien de la main gauche que de la main droite. Son crochet terminal vient en effet se bloquer contre les deux dernières phalanges du cinquième doigt de la main gauche.

Le bougeoir tenu de la main gauche. Photo F. D.

ou contre le cinquième métatarsien de la main droite.

Le bougeoir tenu de la main droite. Photo F. D.

La création et le modelage de ce bougeoir ont donc bien fait l’objet d’une réflexion quant à son utilisation et à sa signification. Et cet objet, aussi simple soit-il, fait comprendre toute la distance qui existe entre une forme mouvementée conçue par Guimard et une forme aléatoire.

Frédéric Descouturelle

[1] Cf. notre article du 18 mai 2018.

[2] Cf. notre livre La Céramique et la Lave émaillée de Guimard, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[3] Elle n’y a emménagé que bien plus tardivement.

Entre norme et liberté – L’Architecture du point de vue de la Société des architectes modernes

Léna Lefranc-Cervo, doctorante en Histoire de l’art, avait déjà publié sur notre site un article sur les tentatives précoces de protection du patrimoine Art nouveau parisien. Elle nous fait à présent l’amitié de partager avec le Cercle Guimard sa contribution à la journée d’étude « La norme et son contraire » qui s’est tenue à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne à Rennes en 2020. Elle y analyse la question de la norme architecturale à travers la production des architectes de la Société des Architectes Modernes dont Hector Guimard a été vice-président. Elle nous aide ainsi à mieux le situer au sein des courants architecturaux modernes de l’après-guerre dont il fut loin d’être éloigné.

La Société des architectes modernes[1] (SAM) nous paraît constituer une entrée intéressante pour aborder la question de la norme, tant les discours sur l’architecture produits par ses membres, en particulier, sur l’architecture moderne ont impliqué cette notion. La modernité en architecture questionne en effet directement la place de la doctrine et le rapport à un corpus normatif entendu comme définition d’un cadre primordial à la conception architecturale. L’historien de l’architecture Gilles Ragot a mis en avant, dans sa thèse sur le Mouvement moderne[2], le fait que Le Corbusier et André Lurçat furent les seuls à tenter la définition d’une doctrine de l’architecture moderne. Il rappelle que cette propension à la théorisation est marquée par les nombreuses publications de Le Corbusier (plus de quatorze entre 1918 et 1938). Les Cinq points de l’architecture moderne constitue la plus emblématique de cette production éditoriale par sa clarté et son caractère pédagogique. Or ces deux architectes ne firent jamais partie de la Société des architectes modernes qui compta pourtant plus de 200 membres à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La SAM se distingue d’ailleurs par son absence de la sphère de la théorie de l’architecture. La production théorique des architectes de ce groupement, qu’elle soit individuelle ou collective, est en effet très pauvre. De ses publications communes à travers les Bulletins qui paraissent seulement à partir de 1936 et notamment des deux articles intitulés « Modernisme » écrits par Auguste Bluysen[3] et Adolphe Dervaux[4], respectivement président et vice-président de la société à cette date, on en retient surtout le flou doctrinal. Cette constatation nous amène à nous interroger sur le rapport des architectes de la SAM avec la doctrine et avec la définition d’un cadre pour la conception. Elle nous invite aussi à nous demander si, pour les membres de la société, la modernité architecturale, qui sous-tend la rupture avec un corpus normatif, induit le remplacement de celui-ci par de nouvelles doctrines architecturales ou bien si, au contraire, elle peut s’en affranchir.

La modernité architecturale un combat contre la norme

Le Groupe des architectes modernes voit le jour dans un contexte de lutte artistique pour la commande à l’Exposition internationale des arts décoratifs de 1925. À sa constitution en 1922[5], il est alors présidé par Frantz Jourdain[6]. Architecte, écrivain et critique d’art tout à la fois, Jourdain avait été, dans les années 1890-1900, l’un des plus ardents défenseurs des « novateurs ». Il publie en 1893 L’Atelier Chantorel[7], roman–pamphlet contre l’enseignement qu’il juge sclérosé de l’École des beaux-arts. Au moment de son décès, en 1935, Marcel Lathuillière, le représentant du Groupe algérien de la SAM, n’hésite pas à le présenter comme « le premier Moderne[8] ». Jourdain semble alors incarner, y compris pour les membres les plus jeunes de la société, l’esprit même de la modernité architecturale : « [Frantz Jourdain] libéra une jeunesse ardente de la plus intolérable des servitudes et permit aux talents neufs de s’affirmer sans craindre la censure[9] ». La « jeunesse ardente » fait évidemment référence, dans l’esprit de Lathuillière, aux architectes de la génération qui a commencé sa carrière dans les années 1890-1900 et qui a alors participé au renouveau des arts avant de fonder, vingt ans plus, tard le Groupe des architectes modernes (GAM) : parmi eux, Henri Sauvage, Hector Guimard, Louis Sorel, Adolphe Dervaux et Lucien Woog. Par ailleurs, Lathuillière désigne clairement les oppresseurs de Jourdain et de sa phalange : « Épris d’idées nouvelles, il entra en lutte contre les Maîtres, alors tout puissants, de l’Architecture académique[10] ». De nombreux autres membres de la société s’accordent sur l’identité de cet ennemi commun, comme Bluysen qui relate que cette « jeunesse scolaire se trouvait, par ses vieux maîtres pasticheurs, maintenue sous la férule académique[11] ». Le terme d’« Architecture académique » renvoie donc à un corpus perçu comme normatif et imposé par un groupe de professionnels affiliés à un organe institutionnel désigné comme auteur de tous les maux : l’École des beaux-arts.

Appel à cotisation 2023

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation pour l’année 2023, nous vous invitons à le faire dès à présent.

Vous pouvez adhérer en ligne grâce à Pay Asso, un outil de paiement sécurisé et simple d’utilisation.

Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant, choisir la formule d’adhésion et régler avec votre carte bancaire :

Plaque en lave émaillée du vestibule de la maison Coilliot (1898-1900). Photo F.D. Le Cercle Guimard.

Notre statut d’intérêt général permet au Cercle d’émettre des reçus fiscaux si les adhésions ne bénéficient pas de contreparties. Nous fournissons donc à tous nos adhérents un reçu fiscal. Celui-ci permet aux personnes physiques de déduire 66 % du montant de l’adhésion de ses impôts et aux personnes morales 60 %.

Les adhérents ayant déjà versé leur cotisation 2023 ont normalement déjà reçu un reçu fiscal par e-mail.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse infos@lecercleguimard.fr

Votre adhésion au Cercle Guimard est un soutien indispensable pour mener à bien les actions de recherche et de protection du patrimoine d’Hector Guimard. Vous avez peut-être eu connaissance de l’article de La Tribune de l’Art concernant le nouvel appel à candidatures lancé par la Direction de l’immobilier de l’État pour la conclusion du bail emphytéotique administratif de valorisation de l’hôtel Mezzara. Nous n’avons pas encore communiqué à ce sujet car nous sommes toujours à la recherche d’une solution qui corresponde à notre projet muséal, projet qui est soutenu à la fois par le monde de la Culture et par les responsables politiques. Nous reviendrons bientôt vers vous à ce sujet.

Nous vous remercions vivement pour votre soutien et votre fidélité !

Le Bureau du Cercle Guimard

Le salon de thé Lecante de la maison Doret : l’œuvre inédite de Guimard se dévoile peu à peu

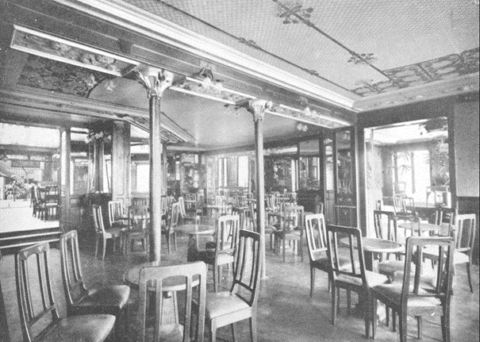

Nous publions cet article dans le cadre d’une série de textes sur les liens entre Guimard et les États-Unis inaugurée en début d’année[1]. Nous verrons qu’ici le lien est indirect et le fruit du hasard mais il permet surtout d’évoquer cette réalisation de Guimard restée discrète et sa place au sein de son œuvre.

Nos lectrices et lecteurs attentifs se souviennent peut-être de la première fois où nous avons évoqué l’existence de cette réalisation inédite de Guimard. C’était en 2013 à l’occasion d’une vente parisienne dans laquelle deux chaises, dont nous soupçonnions qu’elles avaient fait partie de l’ameublement de ce salon de thé, étaient proposées aux enchères (https://www.lecercleguimard.fr/fr/objets-guimard-ou-non-a-la-vente-sothebys-du-16-fevrier-2013/).

Chaises restaurées du salon de thé Lecante vendues aux enchères en 2013. Cuir de l’assise et du dossier moderne. Le monogramme visible sur le médaillon du dossier a été restitué à l’identique. Photo Sotheby’s.

En effet, ce modèle ne nous était pas totalement inconnu puisque deux chaises équivalentes étaient déjà passées en vente en 1989. Une comparaison minutieuse des deux paires nous apprenait qu’il s’agissait en fait des mêmes meubles qui avaient fait l’objet d’une restauration.

Extrait du catalogue de la vente aux enchères de 1989. Selon les témoignages familiaux, les lanières en cuir de l’assise avaient déjà été refaites à l’identique. Le monogramme du médaillon en cuir du dossier est presque effacé mais l’on distingue encore les trois lettres STL. Coll. auteur.

La notice du catalogue de 1989 acquis peu de temps auparavant[2] nous donnait déjà plusieurs informations. En plus d’une photo et des caractéristiques des deux chaises, alors dans un état moyen (résultat d’un séjour prolongé dans le grenier familial), elle précisait la provenance des meubles bien qu’une faute d’orthographe malheureuse nous ait induite en erreur quelque temps[3].

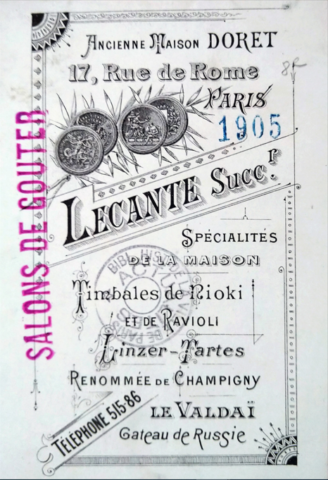

Grâce aux archives commerciales parisiennes puis à la découverte d’une mention sur un dessin du fonds Guimard, enfin à l’étude du monogramme figurant sur le dossier des chaises[4], nous avions réussi à établir le lien avec les époux Lecante, propriétaires d’un commerce entre 1898 et 1927 qui a bénéficié à l’époque d’une certaine notoriété : la maison Doret, une pâtisserie située 17 rue de Rome à Paris (75008).

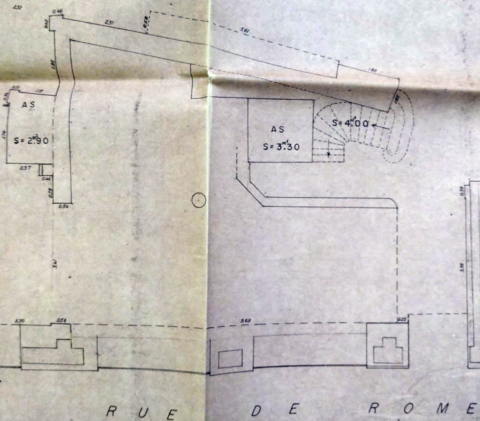

Notre curiosité étant quelque peu aiguisée, nous avons mis à profit ces dernières années pour tenter d’en apprendre un peu plus sur cette mystérieuse réalisation de Guimard passée totalement inaperçue au sein de la littérature consacrée à Guimard au cours de ces dernières décennies. Un article de presse relatant l’inauguration de « la Maison de Thé moderne de Lecante » permettait d’en préciser la date puis la découverte de l’identité du propriétaire de l’immeuble de la pâtisserie d’établir le lien direct avec Guimard. Enfin, des recherches généalogiques récentes nous ont mis en relation avec les descendants des époux Lecante. Nous en profitons pour remercier chaleureusement les familles Pi, de Ricou, Sassot et Serra pour leur accueil et leur bienveillance, en particulier Mme Françoise Pi, la mémoire de la famille, dont les souvenirs précieux nous ont aidés dans notre compréhension de l’histoire et du contexte familial[5].

D’une manière générale, les difficultés rencontrées pour trouver des informations sur le salon de thé Lecante tiennent à la quasi-absence de documents ni même de mentions au sein des différents fonds Guimard conservés en France et à l’étranger mais aussi dans les archives familiales qui ont disparu en grande partie au gré des évènements du siècle dernier. À notre connaissance, la seule évocation par Guimard de cette réalisation se trouve dans un document résumant sa carrière qu’il a rédigé en 1925 pour Henri Clouzot, conservateur du musée Galliera. Il y mentionne des « salons de thé » au chapitre des décors d’intérieurs et ameublements[6]. Cette paire de chaises reste donc à ce jour le seul mobilier connu provenant du salon de thé Lecante.

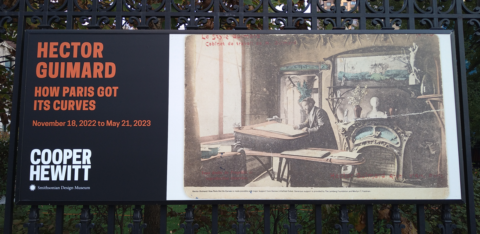

Même si les informations sur cette œuvre demeurent lacunaires — notamment d’un point de vue iconographique – la présentation d’une des deux chaises au sein de l’exposition sur Guimard qui se tiendra à Chicago à partir du 22 juin prochain (après celle de New York qui se termine[7]) nous a incités à publier nos recherches.

Affiche de l’exposition Guimard sur les grilles du Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum de New York, 17 novembre 2022. Photo auteur.

La maison Doret, une pâtisserie familiale

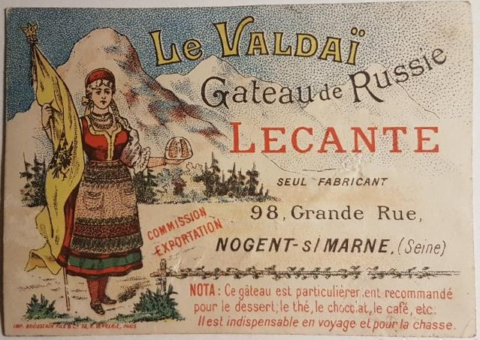

Le 21 avril 1898, le couple formé d’André (Albert) Lecante (1853-1912) et (Marie) Berthe née Robert (1859-1944) rachetait le fonds de commerce occupé par une pâtisserie, la maison Doret, situé 17 rue de Rome[8]. Cette profession ne leur était pas inconnue puisqu’ils tenaient précédemment (depuis 1886) une autre pâtisserie située à Nogent-sur-Marne[9] dont la spécialité était le Valdaï, un gâteau russe.

Carton publicitaire de la pâtisserie Lecante de Nogent-sur-Marne. Coll. part.

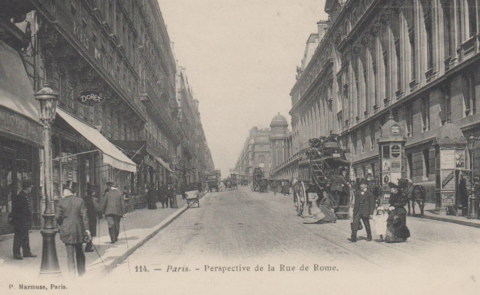

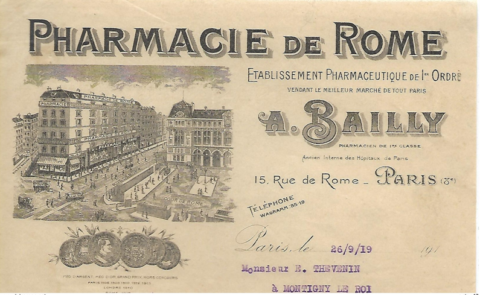

Si le quartier dans lequel ils venaient de s’installer présentait en cette fin du XIXème siècle à peu près la même physionomie qu’aujourd’hui, la fin des transformations principales était récente. Entre 1837 et 1889, le secteur n’avait cessé de se structurer au rythme du prolongement et des agrandissements de son élément principal, la gare Saint-Lazare, qui avait vu sa fréquentation augmenter de manière exponentielle avec le développement des lignes de fer vers l’Ouest parisien et la Normandie[10].

La cour de Rome et l’ancienne gare Saint-Lazare en 1885. Photo Louis Émile Durandelle, Archives de Paris.

Suivant le mouvement, l’ouverture de la rue de Rome s’est faite progressivement : la section comprise entre la rue Saint-Lazare et le boulevard des Batignolles a été ouverte en 1850, celle comprise entre le boulevard Haussmann et la rue Saint-Lazare date de 1868. La construction du bâtiment haussmannien dont le rez-de-chaussée était occupé par la maison Doret remonte à cette époque.

Avant son rachat par les époux Lecante en 1898, un commerce de pâtisserie existait déjà à cet emplacement puisqu’un certain Bonnard spécialisé dans les tartes de Linz (ou Linzer-Tartes) — une spécialité viennoise aux framboises ou à l’abricot[11] — y était établi au début des années 1870. C’est au moment de son rachat le 03 octobre 1875[12] par Henry Doret (1829-1897) que la pâtisserie prendra définitivement son nom. En 1884, Henry Doret cédait la pâtisserie à son fils Célestin[13] qui lui-même s’en séparait en 1898 au profit d’Albert et Berthe Lecante. Ceux-ci avaient donc bien compris le potentiel représenté par un tel emplacement, idéalement situé en face de la gare Saint-Lazare.

Carte postale ancienne de la rue de Rome vers 1900. Sur la gauche on aperçoit l’enseigne Doret coiffant le store clair de la pâtisserie faisant face à la gare Saint-Lazare. Coll. auteur.

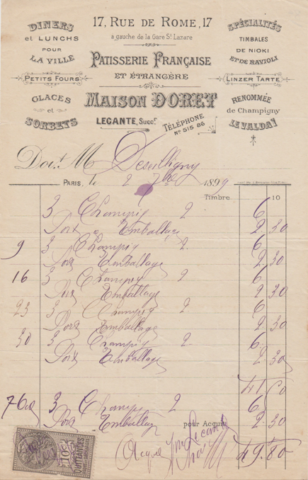

Sur les menus de l’époque parvenus jusqu’à nous, on y retrouve les tartes de Linz qui ont fait la renommée de l’établissement mais aussi les spécialités du couple Lecante comme le Valdaï russe ainsi que toutes les recettes qu’une pâtisserie de cette époque se doit de proposer à sa clientèle[14].

Carte publicitaire, c. 1900. Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

Facture de la maison Doret, 1899. Coll. auteur.

L’intervention de Guimard

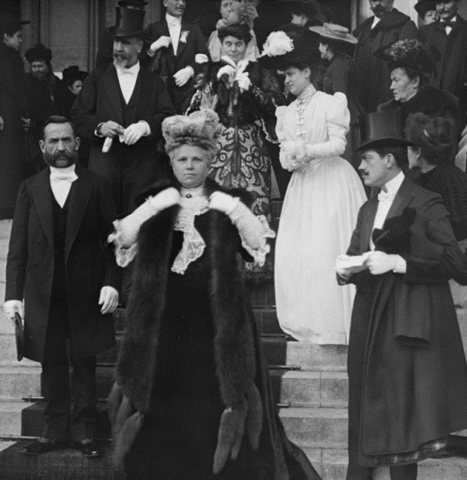

Entre la fin du XIXème siècle et le milieu des années 1900, la maison Doret a connu une période prospère. Entre-temps les époux Lecante ont marié leurs deux filles — Louise en 1901[15] puis Henriette en 1904 qui s’est uni avec Charles Bricard[16], un chef d’entreprise à la tête d’une affaire de vitrauphanie florissante — mais ils se sentaient à l’étroit dans leur commerce de la rue de Rome essentiellement constitué d’un espace de vente à emporter.

Au mariage d’Henriette Lecante et Charles Bricard en novembre 1904, parents et beaux-parents de la mariée sur les marches de l’église. Numérisation à partir de plaque de verre. Archives familiales.