Category: A la une

Deux anomalies présentes sur l’édicule A à claire-voie

de la place des Abbesses

— Seconde partie —

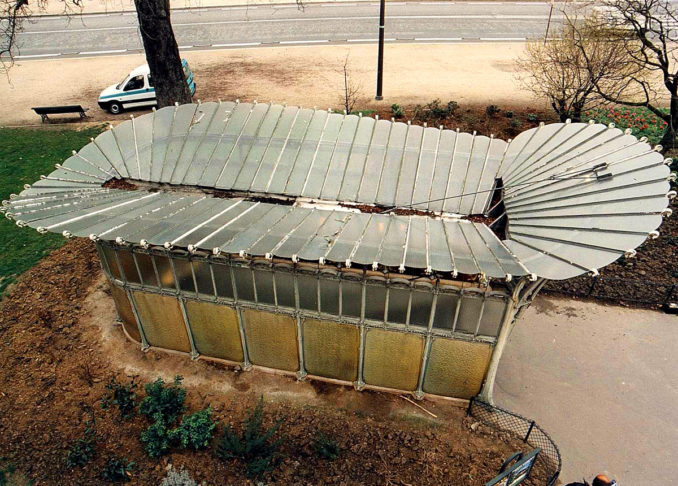

Après avoir expliqué la raison du déport vers l’extérieur de la console postérieure droite[1] de l’édicule A à claire-voie de la station Abbesses, nous allons examiner une seconde anomalie présente sur cet édicule et qui va renforcer la visibilité de ce défaut de soutien du chéneau. Pour bien la comprendre, il faut se remémorer la façon dont l’eau pluviale y est collectée.

La toiture d’un édicule peut relever de deux fonctions différentes. Tout d’abord apporter de l’ombre. Cependant, dans le cas particulier des édicules du métro, l’ombre n’est pas recherchée pour des utilisateurs qui ne font qu’un bref passage sous la toiture. Au contraire, il est important que l’escalier soit bien éclairé et c’est pour cette raison que les édicules ont été couverts de verre. La seconde fonction d’un édicule est de protéger de la pluie et c’est bien cette fonction qui a été clairement recherchée et mise en avant par la Commission du métropolitain et la CMP. On retrouve en effet dans différents articles de presse et dans les rapports de la Commission du métropolitain de nombreuses mentions de la volonté des autorités de placer le voyageur à l’abri de la pluie (et du verglas en hiver) lorsqu’il descend les escaliers des accès du métro[2]. On craint également que, sans toiture au dessus de la trémie, l’eau des orages n’envahisse la salle des billets[3] située en contrebas. Pour chacun des deux modèles d’édicules, Guimard a non seulement apporté une solution élégante à la collecte des eaux pluviales, mais celle ci a dirigé ses plans.

Pour l’édicule B, en relevant de toute part la toiture, Guimard collecte la pluie dans un chéneau central puis la dirige à l’intérieur du pilier postérieur et enfin dans un regard d’égout, évitant ainsi le ruissellement en bord de toiture.

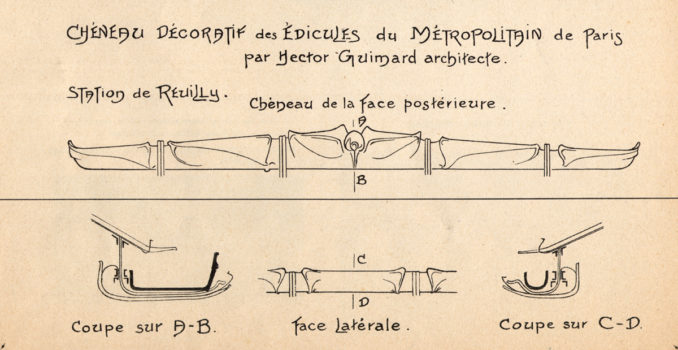

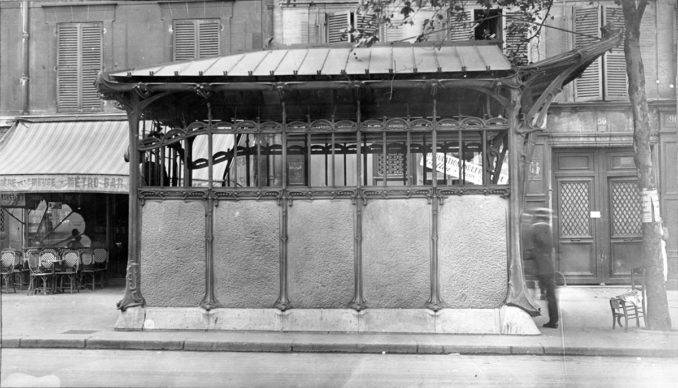

Pour l’édicule A, le choix d’une toiture à deux pans et croupe postérieure, l’oblige à prévoir des chéneaux sur le pourtour des faces latérales et postérieure. Ces chéneaux sont constitués d’éléments articulés en fonte, fabriqués par la fonderie meusienne Bigot-Renaux, spécialisée dans cet article et qui éditera la presque totalité des différents modèles de chéneaux conçus par Guimard depuis le Castel Béranger.

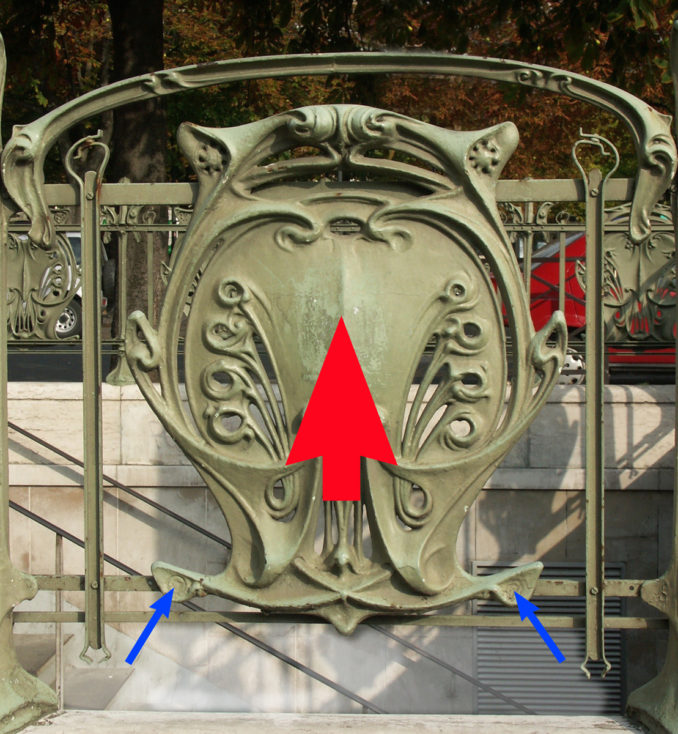

L’eau de ces chéneaux s’écoule de l’arrière vers l’avant de l’édicule, passe par une cuvette[4] placée aux extrémités gauche et droite, puis rejoint par un tuyau coudé le fût des piliers antérieurs qui sont creux. À l’avant de l’édicule, la marquise relevée envoie l’eau dans un chéneau arqué qui la conduit également aux extrémités supérieures des piliers antérieurs avant qu’elle ne s’écoule au sol par des trous ménagés à la base des piliers.

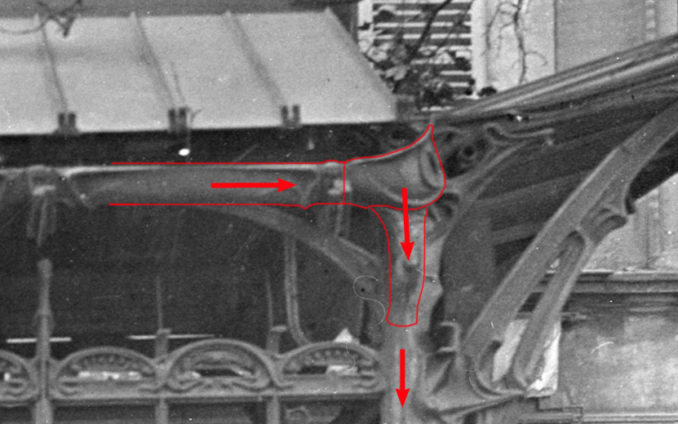

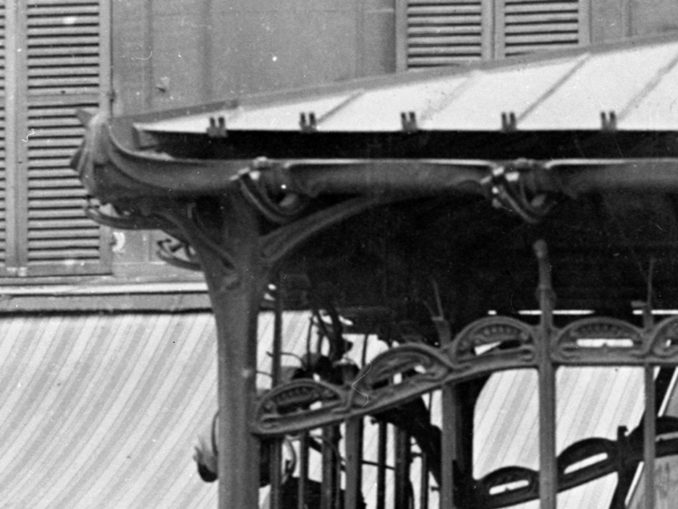

Un détail d’une photographie ancienne de l’édicule A de la station rue de Reuilly montre que sur cet édicule, ce circuit d’écoulement des eaux vers les piliers antérieurs est respecté. Il y a bien continuité entre le chéneau latéral et la cuvette qui le poursuit vers l’avant.

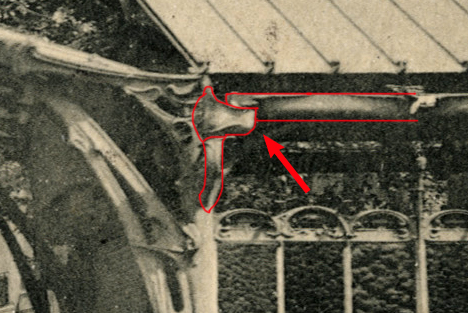

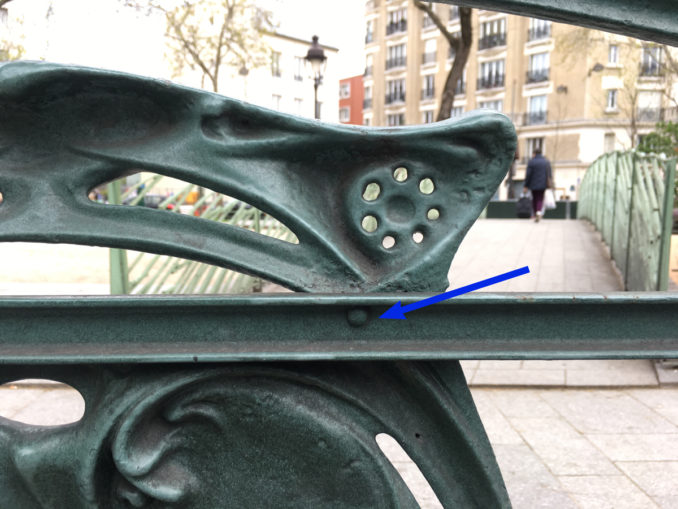

En revanche si l’on scrute l’écoulement de l’eau au même endroit sur l’édicule de la station Abbesses, on a la surprise de voir que le chéneau et la cuvette sont disjoints mais reliés par un petit tuyau coudé banal (sans mouluration Guimard).

La même anomalie se devine sur l’édicule de la station Saint-Paul où l’on voit que le chéneau et la cuvette sont également disjoints.

La complexification de ce circuit est due au fait que le chéneau latéral qui se trouvait initialement écarté du linteau en a été à la fois rapproché et remonté. Cette intervention, qui a entraîné le raccourcissement des fers soutenant le chéneau, répond forcément à une nécessité que nous ne connaissons pas précisément mais qui pourrait être un mauvais passage de l’eau de la toiture vitrée au chéneau.

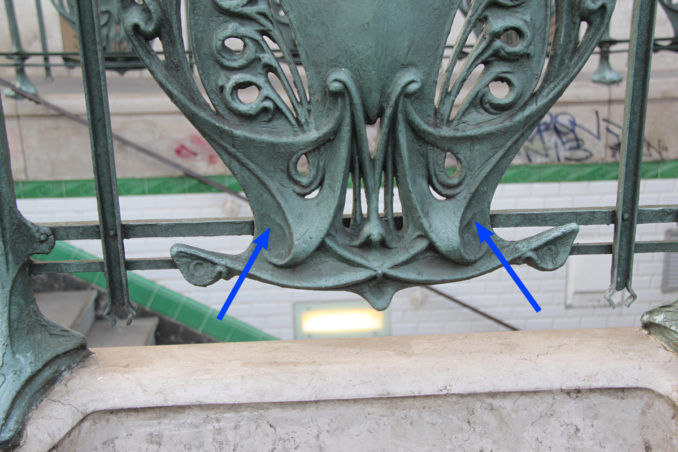

Aux angles postérieurs, le rapprochement du chéneau latéral est rendu visible par son raccord assez inharmonieux avec le chéneau postérieur.

Ce raccord inesthétique n’existe pas sur l’édicule de la station Rue de Reuilly puisque le chéneau latéral est ici écarté du linteau.

Du côté droit, cet écartement du chéneau masque partiellement le débord de la console postérieure droite que nous avons signalé plus haut.

Le fait que le rapprochement des chéneaux latéraux ait existé sur l’édicule A de la station Saint-Paul montre qu’il s’agit d’une modification effectuée avant la Première Guerre mondiale. Malgré son caractère de « bricolage » elle doit être prise en considération lors de futures restaurations de l’édicule A à claire-voie de la station Abbesses. Il faudra alors décider ou non de revenir à la conception originelle de Guimard, tout en s’assurant que le recueil des eaux de pluies se fasse correctement.

F. D.

[1] Dans tous les articles concernant le métro de Guimard, nous utilisons les termes « gauche » et « droit » en faisant référence au coté qui perçu par l’observateur situé en face de l’accès de métro.

[2] « Si le grand Manitou de l’Univers laissait faire nos édiles nationalistes la Terre ne tarderait pas à tourner dans l’autre sens. Deux d’entre eux, MM. Fortin et Quentin-Bauchard (livrons leurs noms à la postérité) ont imaginés de ne pas mettre de toit sur les gares du Métropolitain de Paris dans leurs circonscriptions, d’où inondation et cascades souterraines, en attendant les dangereuses glissades d’hiver (…) » Georges Bans, La Critique, 5 août 1900. Le journaliste Georges Bans est en relation amicale avec Guimard et lui sert de relais pour exprimer son mécontentement de voir le programme des édicules réduit à la portion congrue. Deux mois plus tard, en octobre 1900, il signera un bel article consacré aux nouveaux accès du métro de Paris dans la revue l’Art Décoratif.

[3] Le 16 janvier 1902, la CMP demande à l’administration l’agrément des entourages découverts à fond rond de Guimard pour la future ligne n° 2. Dans sa notice, le directeur des travaux revient une nouvelle fois sur la question de la pluie et des entourages découverts : « Le principe des accès découverts a été imposé par le Conseil municipal pour des motifs d’esthétique. Au premier abord, la Compagnie ne l’avait accepté qu’avec hésitation ; elle craignait que l’escalier découvert ne prît un aspect fâcheux en temps de pluie, et surtout que les pluies d’orage ne pénétrassent dans la salle de distribution de la station. Aussi demanda-t-elle à plusieurs reprises, dans l’intérêt du public, que le Conseil municipal revînt sur les décisions prises en ce sens. La Compagnie doit reconnaître aujourd’hui que ses appréhensions étaient mal fondées, et que les inconvénients qu’elle redoutait peuvent facilement être évités sans que la couverture de l’escalier s’impose. »

[4] Contrairement à ce que nous avions écrit dans le livre Guimard, L’Art nouveau du métro, les deux cuvettes sont identiques.

Deux anomalies présentes sur l’édicule A à claire-voie

de la place des Abbesses

— Première partie —

Cet article reprend et complète un aspect traité dans le livre Guimard L’Art nouveau du métro, paru en 2012 aux éditions La Vie du Rail.

La rapidité avec laquelle Hector Guimard a mis au point, pour les entourages découverts du métro, un système à la fois techniquement et stylistiquement novateur est assez étonnante. Cependant, comme toute œuvre humaine, le travail de Guimard recèle quelques défauts qu’il n’est pas cruel de mettre en lumière car leur existence même nous renseigne sur l’état de fébrilité dans lequel a dû se dérouler la conception des accès du métro de Paris.

Ces défauts repérés sont essentiellement au nombre de trois : la trop grande fragilité de la fixation du porte-enseigne, le problème de l’accrochage des écussons sur la balustrade et l’erreur d’orientation d’une console de pilier arrière que nous développerons ici. Ce défaut est couplé à une modification du circuit d’écoulement des eaux pluviales de l’édicule A que nous examinerons dans la seconde partie de l’article.

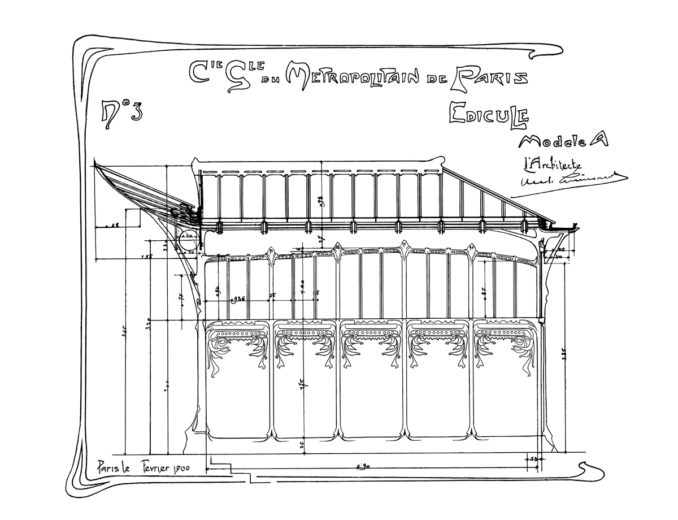

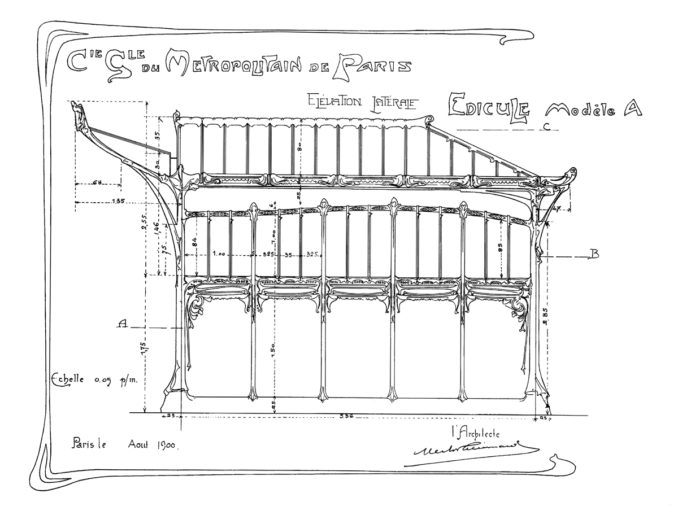

L’édicule A est indubitablement d’une conception moins audacieuse que celle de l’édicule B dont le fond arrondi et la toiture inversée soutenue par trois piliers séduisent immédiatement. Il est classiquement conçu avec une toiture à deux pans avec croupe à l’arrière, reposant sur un volume parallélépipédique. Néanmoins, sa grande marquise relevée, arrondie et légèrement cintrée lui confère une allure certaine. Dès que l’on s’en approche, on constate que le modelage de Guimard enrobe et transforme ces volumes simples en une structure arborescente où les différents plans sont reliés entre eux, notamment par une multitude de consoles.

Contrairement à l’édicule B dont les plans sont adoptés dès leur présentation, l’édicule A sera sans aucun doute le type d’accès du métro créé par Guimard qui rencontrera le plus de difficultés dans sa mise en place. Ses plans initiaux subissent très certainement des critiques lors de leur présentation à l’autorité préfectorale le 16 février 1900. Ce rejet entraîne des modifications visibles sur une seconde série de plans datée d’août 1900, date plutôt tardive alors que la ligne 1 est déjà inaugurée depuis un mois et que les édicules B ont commencé à être implantés à partir du mois de juillet[1]. Les dimensions sont légèrement modifiées et la marquise reçoit à présent un décor plus conséquent sur son pourtour comprenant le blason de la ville de Paris en son centre[2].

Parallèlement à ce retard, le programme initial d’accès établi par la commission du métropolitain et qui comprenait essentiellement des édicules est en bonne partie démantelée par l’action résolue de deux conseillers municipaux issus des « beaux quartiers ». Charles Fortin et Maurice Quentin-Bauchart, bataillent en effet sans relâche depuis mai 1899 pour faire remplacer ces édicules par des entourages découverts. Sur une soixantaine initialement prévus, leur nombre va en effet chuter à seulement 13. Le modèle A souffrira plus particulièrement de ce changement de politique. Prévu en mars 1900 sur sept accès, il ne sera finalement installé que sur deux d’entre eux : à la station Saint-Paul et à la station Rue de Reuilly (actuellement Reuilly-Diderot).

Curieusement, alors qu’elle avait tout intérêt à réaliser une importante économie avec leur remplacement par des entourages découverts, la CMP semble avoir eu un certain attachement pour son programme d’édicules. Pour preuve, en réponse au projet de supprimer les cinq autres édicules A prévus sur l’avenue Kléber, la place du Trocadéro et la place Victor-Hugo, la CMP fait étudier à Guimard une proposition alternative d’édicule A à claire-voie.

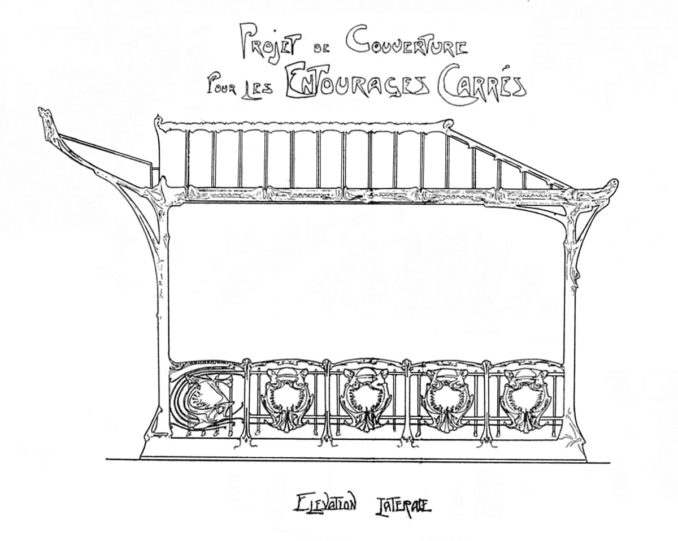

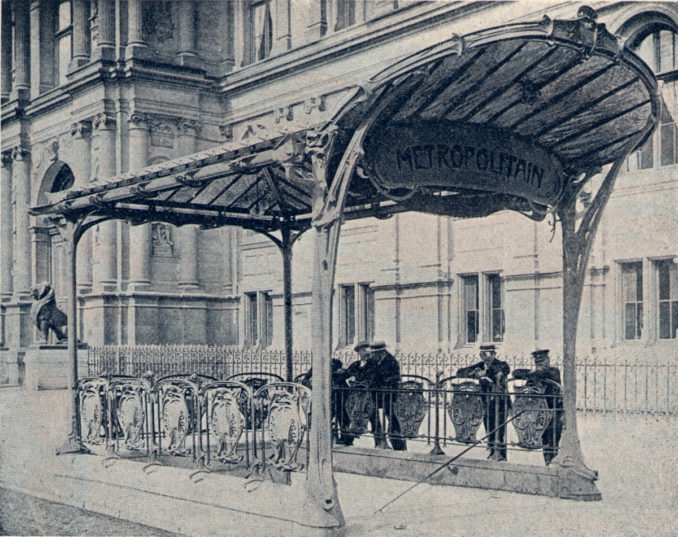

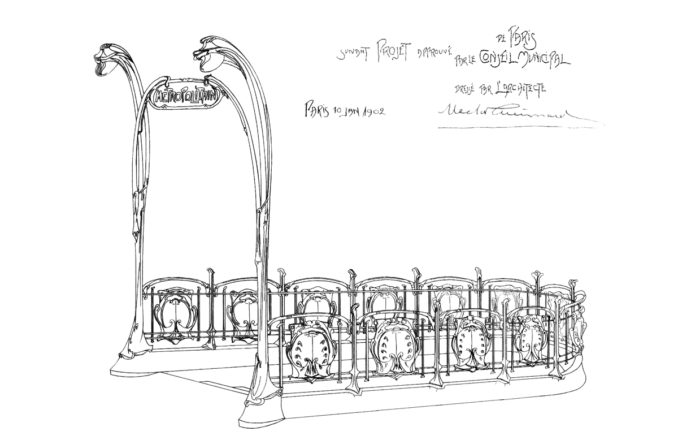

Grâce à la similitude de conception entre les entourages et les édicules, Guimard peut facilement présenter en juillet 1900 (un mois avant la seconde série de plans de l’édicule A) des plans pour un « projet de couverture pour les entourages carrés ». En remplaçant les panneaux de lave et les vitres de l’édicule A par des balustrades à écussons, Guimard supprime l’obstacle visuel des parois et obtient un effet de légèreté saisissant. Mais quelques mois plus tard, la délibération du conseil municipal du 16 novembre 1900 écarte définitivement l’installation d’édicules sur l’avenue Kléber, la place Victor-Hugo et la place du Trocadéro. Malgré tout, cet édicule A à claire-voie sera installé à la station Hôtel de Ville.

Il restera à la station Hôtel de Ville jusqu’au début des années 1970, date à laquelle la construction d’un parking souterrain impose de son démontage[3]. C’est la station Abbesses, sur la butte Montmartre, qui est choisie pour sa réinstallation en 1974. Depuis la destruction des deux édicules A, celui de la station Saint-Paul en 1922 à la suite d’un bombardement allemand en avril 1918 et celui de la station Rue de Reuilly en 1928, il est le seul témoin subsistant de ce modèle d’accès. Idéalement situé dans un lieu touristique, il est devenu une véritable icône parisienne dont l’image accueille les voyageurs à l’aéroport de Roissy et figure en couverture de nombreux guides touristiques[4].

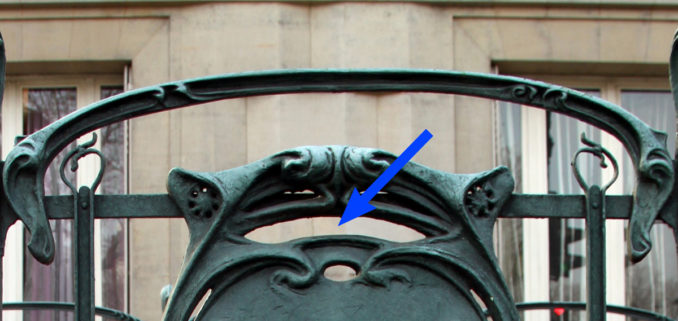

Lors de nos visites à Montmartre pour y effectuer des reportages photographiques, nous avons rapidement repéré un curieux décalage entre la console d’angle postérieure droite[5] et le chéneau qu’elle doit soutenir.

Console postérieure droite de l’édicule de la station Abbesses, vue sous le pilier postérieur droit.

Alors que la console postérieure gauche soutient parfaitement le chéneau.

Confiant dans la perfection de notre architecte favori nous avons alors attribué cette anomalie à un défaut de remontage commis lors de la réinstallation de cet édicule sur la place des Abbesses.

Cependant, nous avons constaté que la même anomalie pouvait être retrouvée sur des photographies anciennes alors que l’édicule se trouvait encore à la station Hôtel de Ville.

Les photographies anciennes disponibles des deux autres édicules A (à paroi en lave émaillée) sont plus difficiles à interpréter. Pour l’édicule de la station Saint-Paul, il n’est actuellement pas possible de visualiser correctement l’angle postérieur droit.

Pour l’édicule de la station Rue de Reuilly, il semble que la console postérieure droite soit également déportée vers l’extérieur, mais sans doute dans une moindre proportion qu’à Hôtel de Ville. Nous apporterons dans notre second article un éclaircissement à cet état de fait.

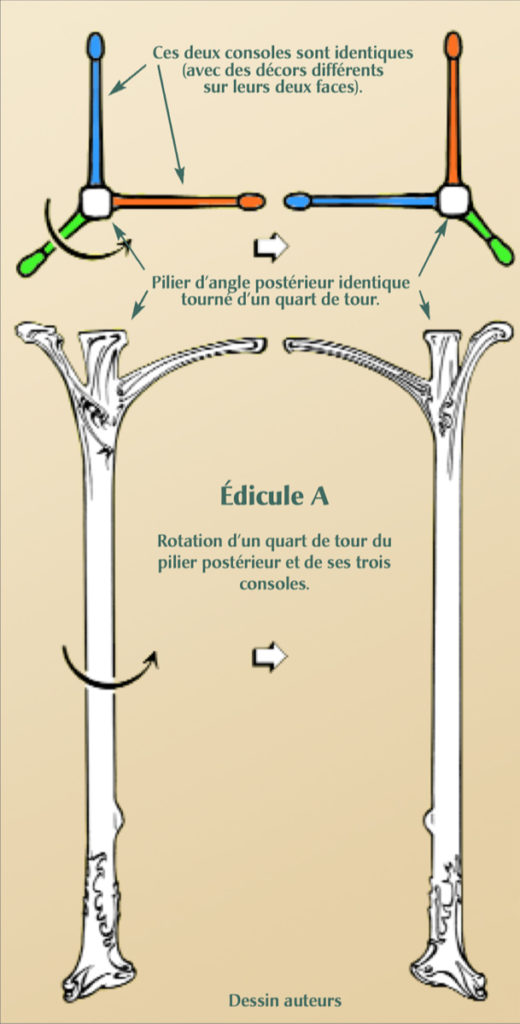

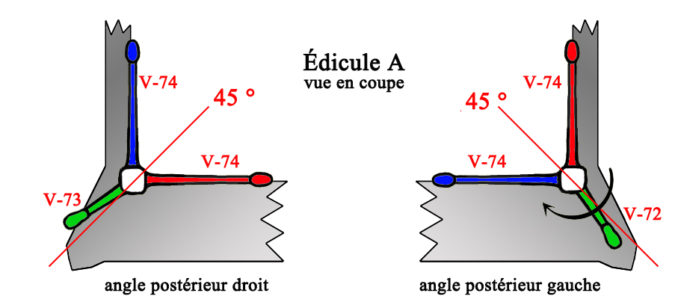

Pour expliquer que la console postérieure gauche soit parfaitement située sous l’angle du chéneau à gauche, alors que la console postérieure droite ne l’est pas, il faut s’intéresser à la façon dont Guimard a conçu les piliers arrière en fonte et leurs consoles en cherchant à réemployer des éléments. En réalité, ces deux piliers postérieur sont identiques et Guimard les utilise indifféremment à gauche et à droite en les faisant pivoter tout simplement d’un quart de tour, de la même manière qu’il se servirait d’une simple cornière d’angle. Et comme leur décors latéraux sont différents, le décor de la face postérieure de l’un devient le décor de la face latérale de l’autre (et inversement). L’extrémité supérieure des piliers reçoit trois consoles en fonte qui s’insèrent dans un trou ménagé dans le fût et y sont vissées. Deux des consoles, celles qui sont placées à angle droit (V-74, bleue et rouge sur le dessin) sont identiques entre elles et viennent s’appliquer sous les linteaux latéraux et postérieur joignant les piliers. Là encore, la rotation du pilier d’un quart de tour fait que la console latérale devient la console postérieure (et inversement). La troisième console (V-73, verte sur le dessin) vient soutenir le chéneau collectant les eaux de pluie de la toiture.

Comme le chéneau arrière est beaucoup plus large que les chéneaux latéraux, en modelant le pilier et la console d’angle postérieure gauche, Guimard donne à cette console une inclinaison vers le centre pour que son extrémité vienne soutenir convenablement l’angle du chéneau gauche.

Mais quand il modèle la console de l’angle postérieur droit, dans sa volonté de standardiser, Guimard la crée à l’identique de la console de l’angle postérieur gauche (tout en lui donnant pourtant un décor légèrement différent). Et comme l’angle de son insertion dans le fût n’a pas été modifié, son extrémité se trouve, cette fois, déportée vers l’extérieur et ne peut plus venir soutenir l’angle du chéneau droit que de façon imparfaite.

À suivre…

F. D.

[1] Au vu d’un entrefilet du journaliste Georges Bans paru dans la revue La Critique, la date d’implantation des édicules B que nous avions estimé avoir débuté aux environs d’août 1900, doit être un peu avancée.

[2] On est surpris par le décalage entre les décors présentés sur tous ces plans (édicules A et B) et ceux qui seront effectivement réalisés. Si à la fin juillet 1900, des édicules B sont déjà implantés sur la voie publique, cela signifie que le modelage définitif de leurs pièces en fonte a été effectué plusieurs mois auparavant. Or tous ces plans ne semblent pas tenir compte des directions qui ont été prises et reprennent pendant plusieurs mois des options décoratives qui ont été écartées. Il ne faut donc probablement pas les voir comme des documents contractuels mais plutôt comme des esquisses qui ont subsisté dans les archives de la RATP alors que les plans d’exécution ont été perdus depuis longtemps à la fonderie du Val d’Osne à Sommevoire.

[3] Et non de sa destruction puisqu’il est alors protégé depuis 1965 par une inscription à l’inventaire supplémentaires des monuments historiques.

[4] Cf. l’article d’Emilie Dominey. https://www.lecercleguimard.fr/fr/nos-actions/le-cercle-guimard-aide-les-etudiants/etude-de-la-station-abbesses

[5] Dans tous les articles concernant le métro de Guimard, nous utilisons les termes « gauche » et « droit » en faisant référence au coté qui perçu par l’observateur situé en face de l’accès de métro.

L’erreur de conception dans l’accrochage des écussons des balustrades du métro

Cet article développe et corrige un aspect traité dans le livre Guimard l’Art nouveau du métro, paru en 2012 aux éditions La Vie du Rail.

La rapidité avec laquelle Hector Guimard a mis au point pour les entourages découverts du métro un système à la fois techniquement et stylistiquement novateur est assez étonnante. Même si nous le soupçonnons d’avoir, pendant que ses confrères concouraient pour ne remporter aucun marché, secrètement préparé ses plans à l’avance afin de les dévoiler au moment opportun, on reste confondu par un tel déploiement d’inventivité et une telle coordination dans l’utilisation des matériaux.

Cependant, comme toute œuvre humaine, le travail de Guimard recèle quelques défauts qu’il n’est pas cruel de mettre en lumière car leur existence même nous renseigne sur l’état de fébrilité dans lequel a dû se dérouler la conception des accès du métro de Paris.

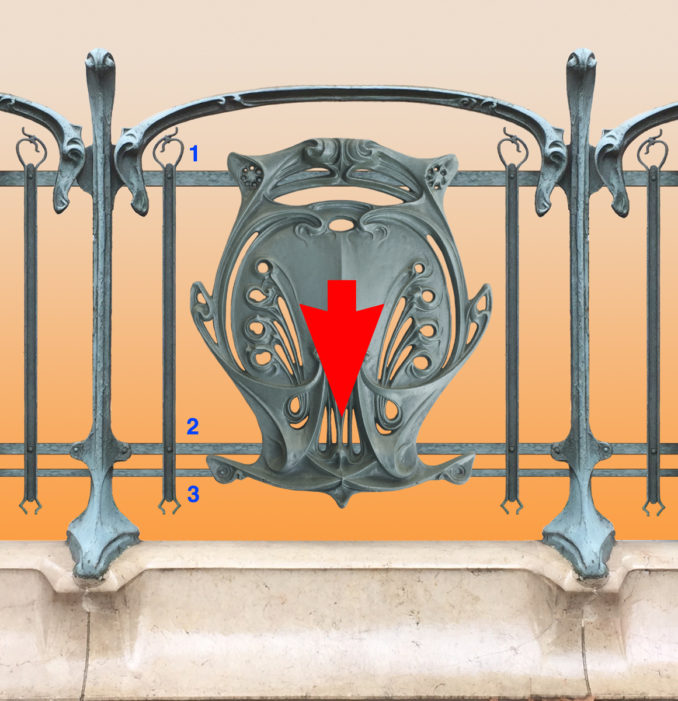

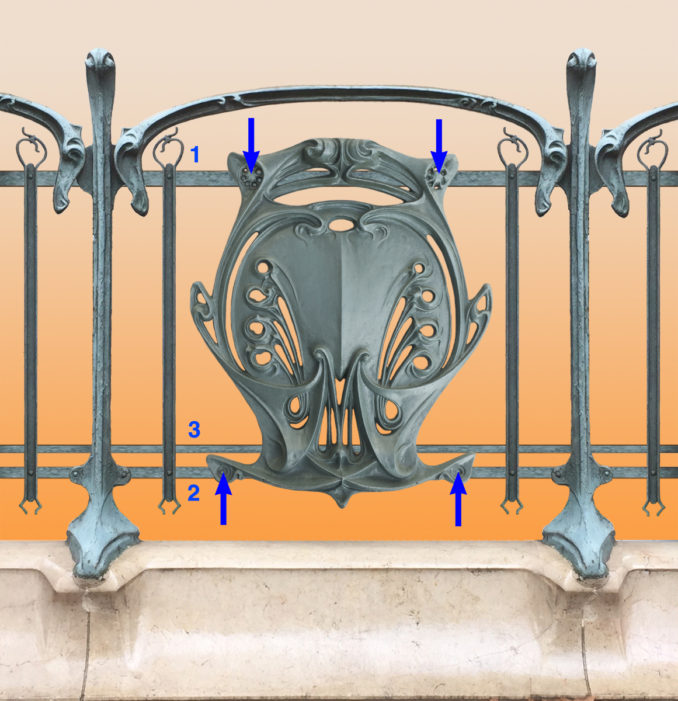

Ces défauts repérés sont essentiellement au nombre de trois : la trop grande fragilité de la fixation du porte-enseigne, l’erreur d’orientation d’une console de pilier arrière de l’édicule A et le problème de l’accrochage des écussons sur la balustrade que nous développerons ici. Les écussons en fonte des balustrades ont une fonction d’obstruction de l’espace central des modules (afin que l’on ne bascule pas dans le vide de la trémie) et aussi une fonction décorative pour laquelle on n’est pas en peine de retrouver quantité d’analogies visuelles. Indépendants des arceaux et des potelets, ils ne participent pas à la structure de la balustrade. Au contraire, leur poids important (28,5 kg) nécessite qu’ils soient solidement fixés sur les fers qui ceinturent cette balustrade.

Pour cette balustrade, Guimard reprend le mode de fixation adopté cinq ans plus tôt pour les écussons fixés sur les balcons du Castel Béranger. Ceux-ci reposent sur des barres en acier grâce à des encoches ménagées à leur face postérieure et sont maintenus par des rivets.

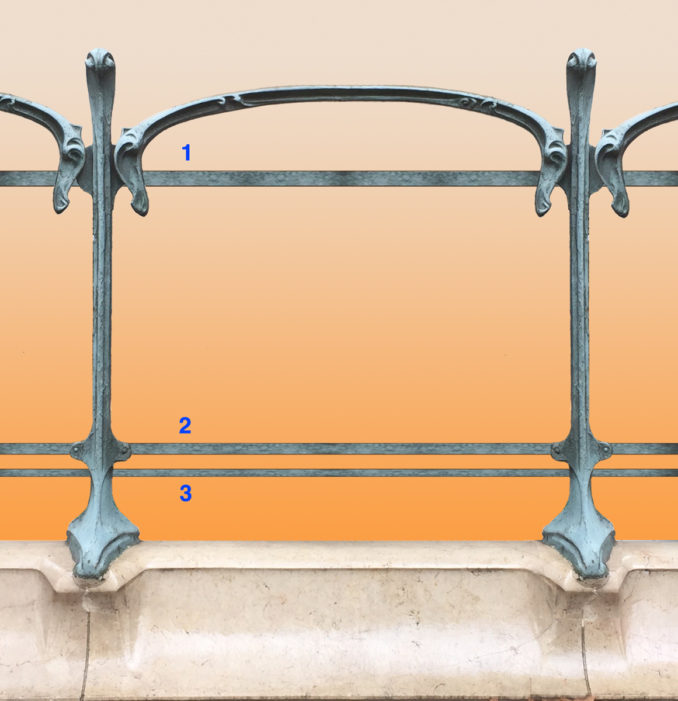

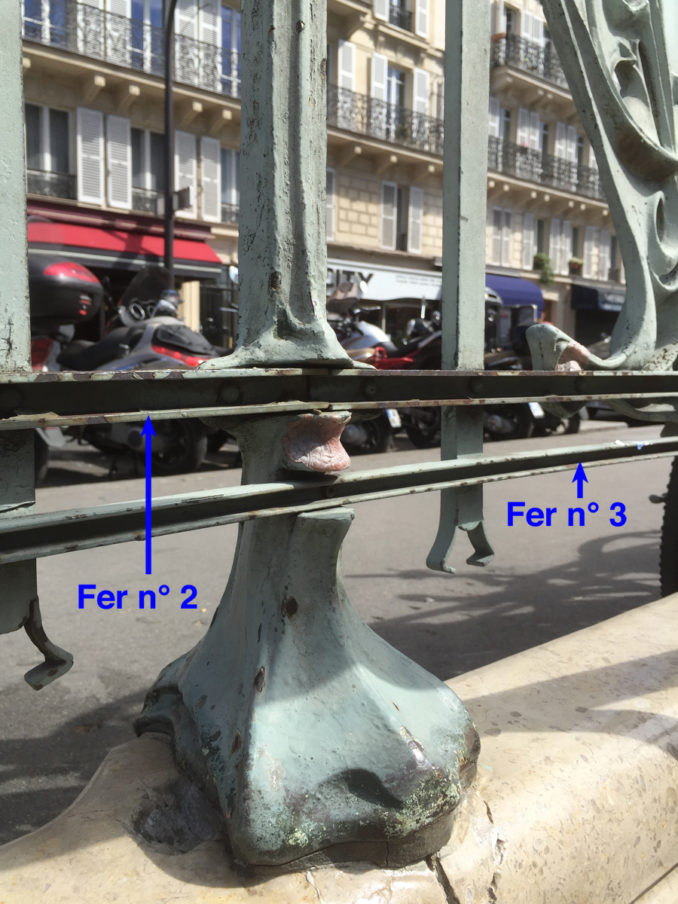

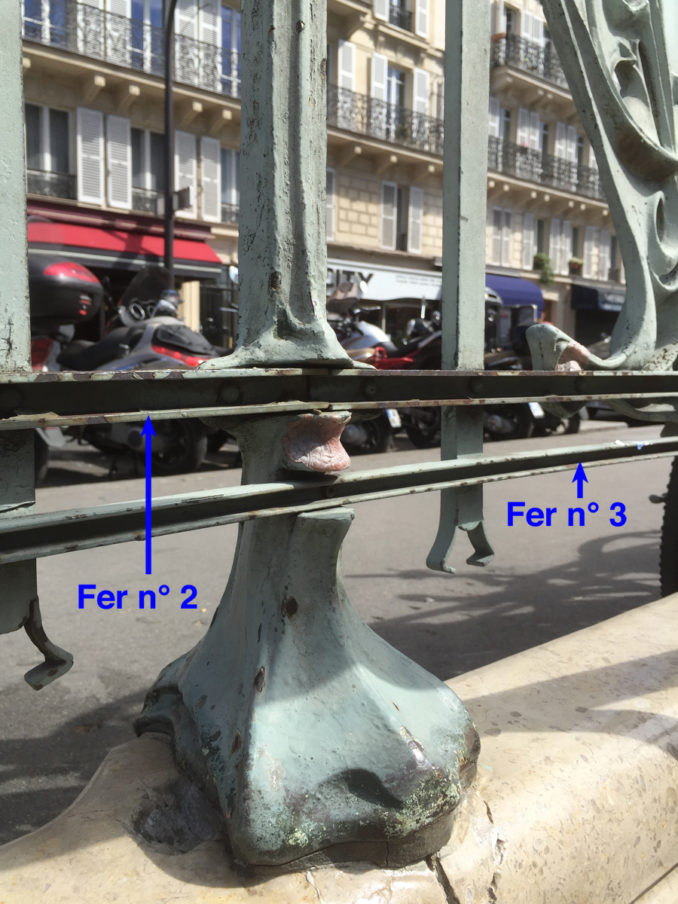

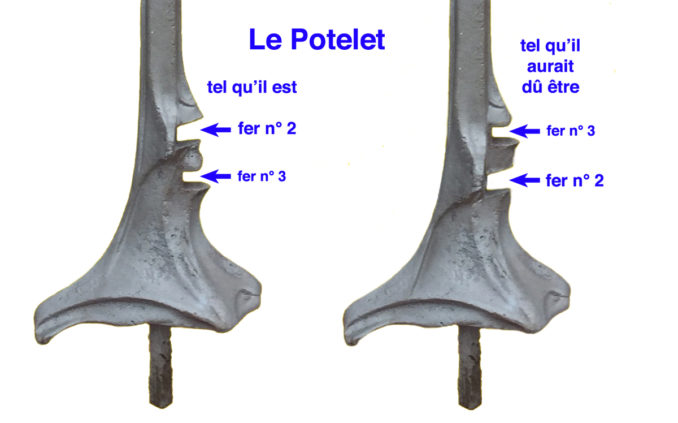

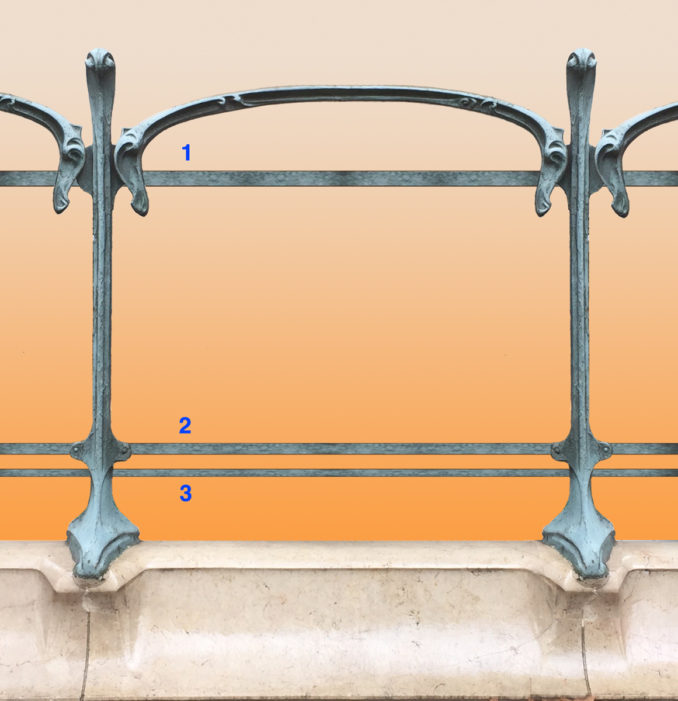

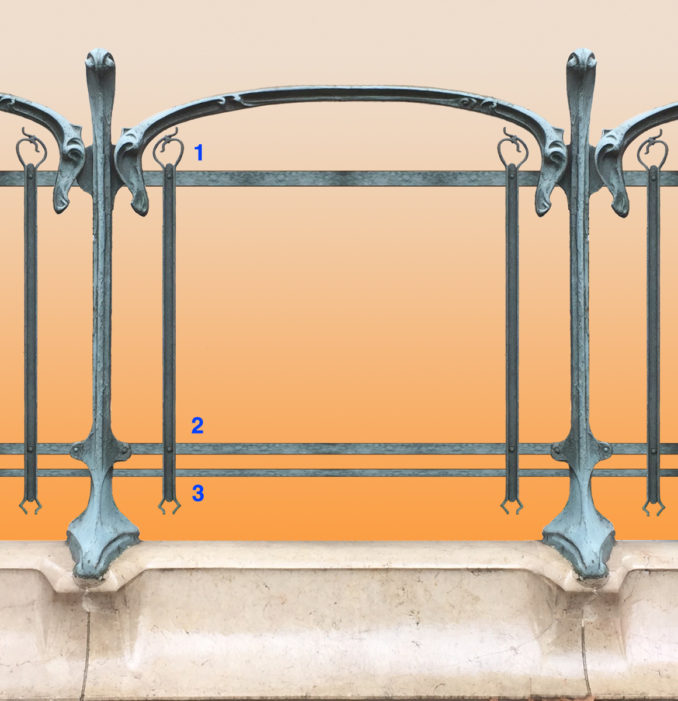

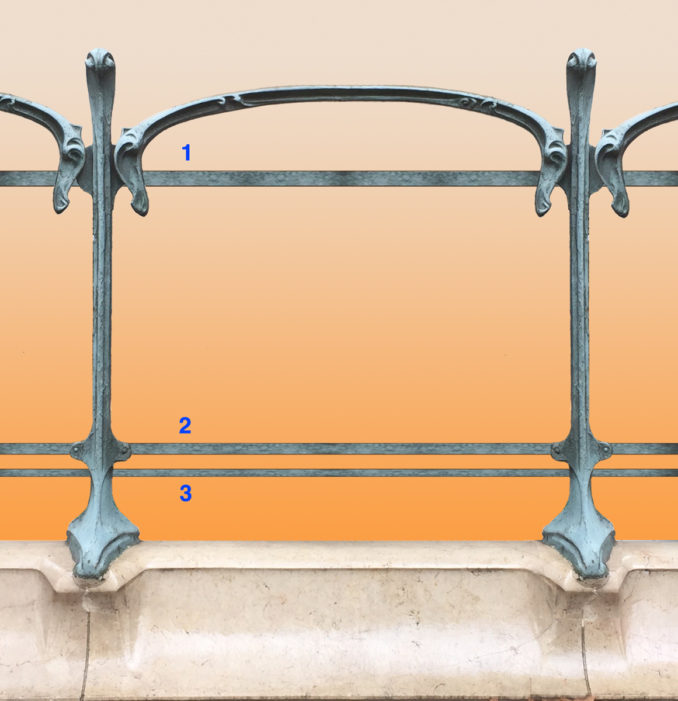

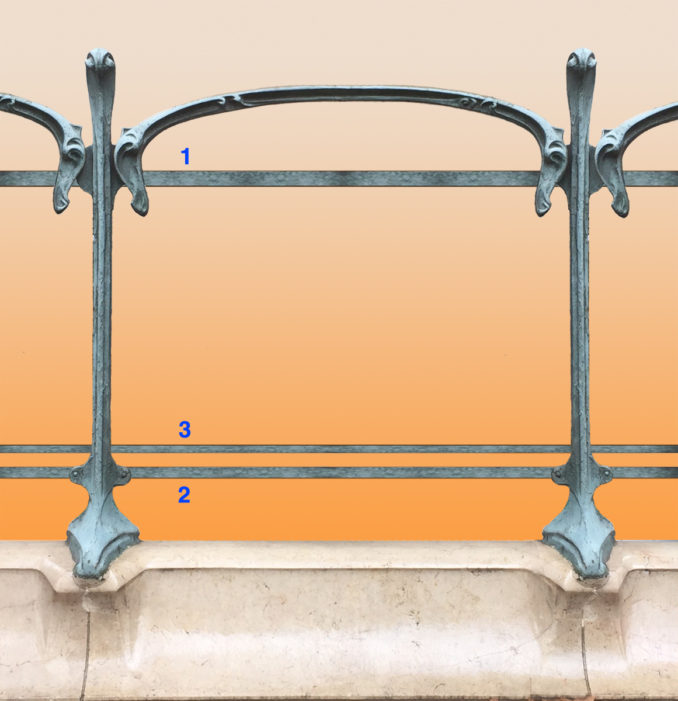

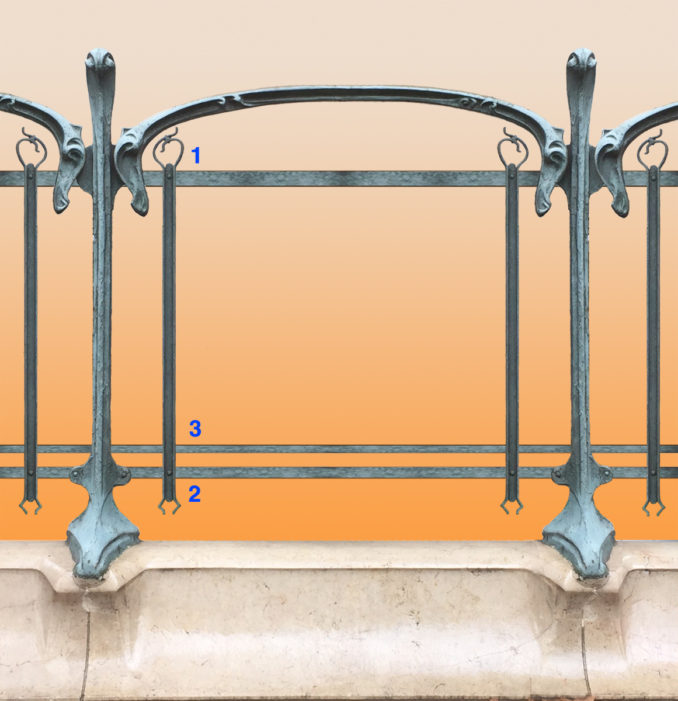

Les fers des balustrades du métro sont des profilés en U et sont insérés dans des encoches ménagées à l’arrière des potelets. Ils sont au nombre de trois.

Les fers n° 1 (de section 30 x 20 mm) et n° 2 (de section 20 x 20 mm) sont plus larges et sont placés sur le même plan vertical, ce qui leur confère visiblement une fonction de soutien. Le fer inférieur (fer n° 3, de section 14 x 14 mm) est placé environ un centimètre plus en arrière (1). Sa position en retrait et sa faible section ne le désignent pas comme un élément porteur. Il contribue cependant à stabiliser la balustrade.

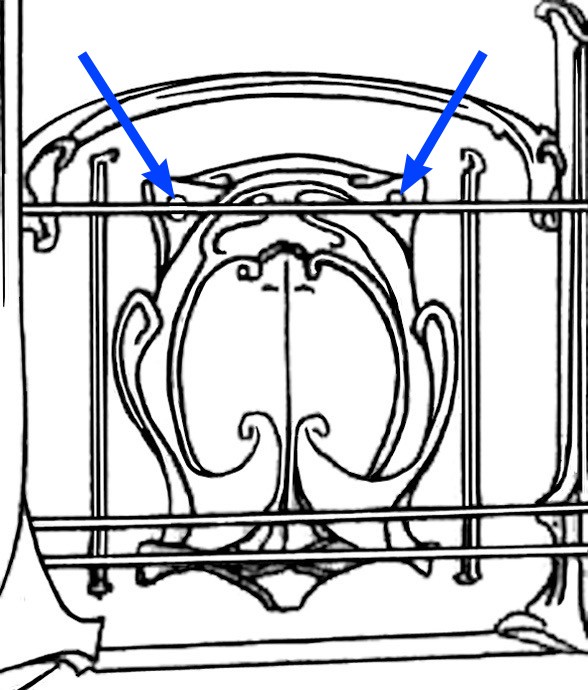

En observant les écussons, on comprend que leur décor n’est pas entièrement gratuit mais qu’il a une part fonctionnelle. On détecte très vite que Guimard a intégré dans leur modelage quatre emplacements de pré-perçage. Deux sont au niveau des « oreilles » de la partie supérieure.

Leur pré-perçage est plus visible à la face arrière.

Les deux autres points de pré-perçage sont au niveau des « pattes » de la partie inférieure.

De plus, à la partie inférieure de la face arrière, une petite proéminence est visiblement conçue pour reposer sur un fer et soulager ainsi les rivets qui supportent l’écusson.

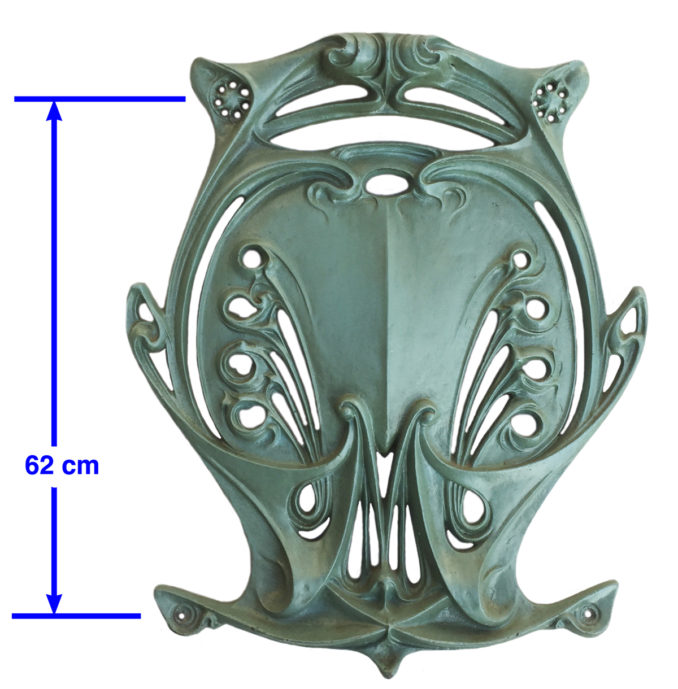

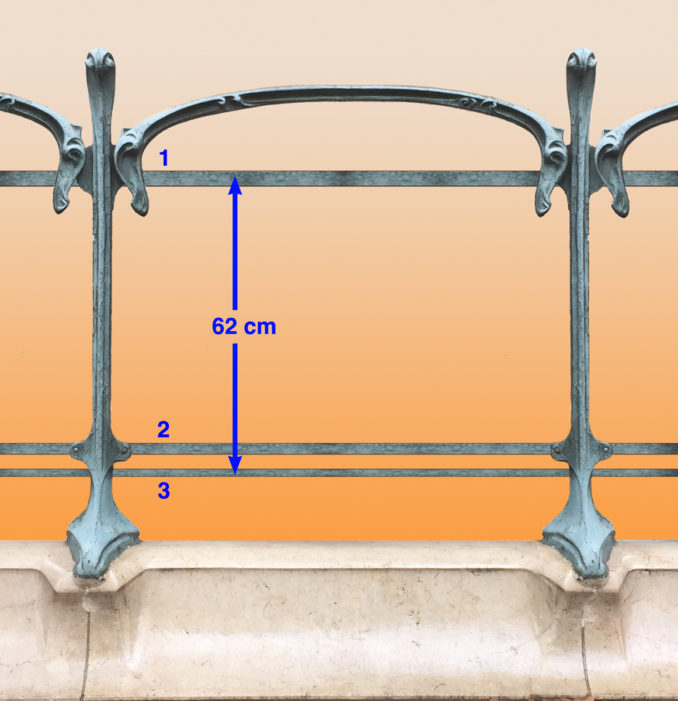

Logiquement, la distance de 62 cm qui existe entre les pré-perçages hauts et les pré-perçages bas devrait correspondre à la distance entre les deux fers de soutien, le n° 1 et le n° 2.

Mais en réalité, elle correspond à la distance entre le fer n°1 et le fer n° 3, alors que ce dernier ne peut être utilisé pour supporter l’écusson.

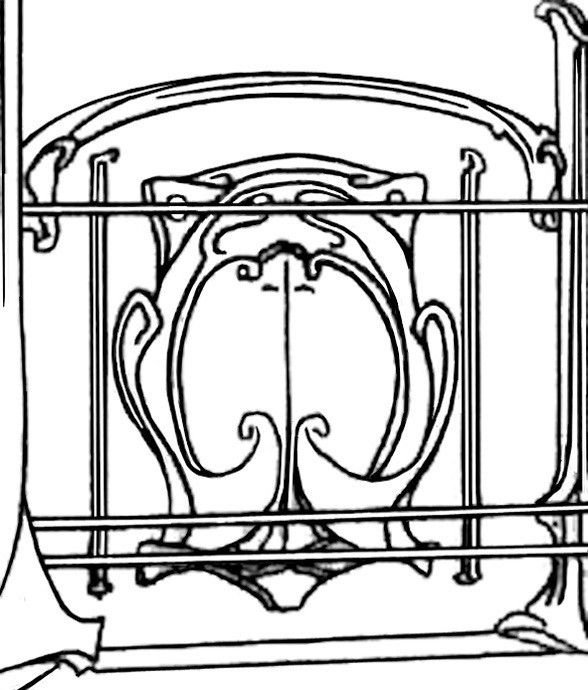

C’est pourtant cette configuration qui est présente sur les dessins anciens connus de Guimard où figure une balustrade. Celui que nous reproduisons ici date de janvier 1902, à un moment où Guimard a pourtant dû adopter un autre type de montage. Mais il est identique dans son principe aux dessins de 1900.

Sur ce dessin les « oreilles » sont bien fixées sur le fer n° 1. En revanche, la fixation basse n’est pas bien mise en évidence car le dessin ne différencie pas les épaisseurs des différents fers.

Mais si l’on veut fixer les écussons grâce aux emplacements prévus sur leurs pattes, on est confronté à une impossibilité puisque le fer n° 3 est en retrait vers l’intérieur de la trémie. De plus, il est peu solide.

Donc dès le début de leur mise en place, en 1900, les écussons ont été remontés de quelques centimètres pour que les pattes inférieures soient rivetées sur le fer n° 2.

À sa partie supérieure, l’écusson est toujours fixé au fer n° 1, mais il n’est plus possible d’utiliser les emplacements prévus sur les « oreilles ». Il est donc nécessaire de percer l’écusson plus bas, de noyer les rivets dans l’épaisseur de la fonte puis de les masquer.

Vue arrière du montage des écussons adopté sur tous les entourages depuis la ligne 1 en 1900. La fixation se fait plus bas que sur l’emplacement prévu.

L’avantage de cette configuration « haute » est que la petite proéminence arrière repose alors sur le fer n° 2, plus solide que le fer n° 3. On peut penser que c’est pour cette raison qu’elle a été choisie.

Mais esthétiquement, elle a le désavantage de masquer en grande partie l’évidement situé à la partie supérieure de l’écusson par la présence du fer n° 1.

Alors que jusque-là tous les écussons avaient été installés selon la configuration que nous venons de décrire, en 1913, sur la ligne 10 — la dernière à recevoir des accès Guimard — deux entourages découverts, Chardon-Lagache et Porte d’Auteuil (2) voient leurs écussons montés conformément aux dessins anciens. Quelle est la raison de ce changement ? Simple erreur d’une nouvelle équipe de montage ? Volonté soudaine d’expérimenter cette autre configuration ? Nous ne le saurons sans doute jamais.

Cette fois, les pré-perçages des « oreilles » à la partie supérieure des écussons sont utilisés pour les fixer par rivetage sur le fer n° 1.

L’écusson se trouvant ainsi abaissé, les pré-perçages des pattes se retrouvent bien en face du fer n° 3, mais comme nous l’avons signalé plus haut, son retrait en arrière et sa faible section interdisent de l’utiliser comme soutien. Le rivetage de l’écusson se fera donc plus haut, en regard du fer n° 2 en noyant les rivets dans l’épaisseur de la fonte puis en les masquant.

Cette fois, la petite proéminence arrière se retrouve placée entre les fers n° 2 et n° 3, ce qui semble être son emplacement logique. Cependant le fer n° 3 ne peut offrir un soutien efficace.

Cette configuration « basse » offre cependant l’avantage de dégager l’évidement à la partie supérieure de l’écusson.

Comme aucune des deux configurations n’est satisfaisante et que toutes deux obligent à un perçage sans point de repère de la fonte de l’écusson, soit en haut soit en bas, suivi d’un masquage au mastic de la fixation par rivetage, il faut bien admettre que cette situation découle d’une erreur de conception. Et cette erreur se trouve non sur l’écusson, mais bien sur le potelet puisque ce sont les encoches à la partie arrière du potelet qui déterminent la position des fers. Pour que tous les critères de facilité de montage et de solidité soient réunis, il faudrait que les encoches des fers n° 2 et n° 3 soient inversées.

Reprenons depuis le début. Voici la position actuelle des 3 fers, imposée par les encoches au revers des potelets existants

Les « flammes » sont rivetées sur les fers n° 1 et n° 2, mais pas sur le fer n° 3 puisqu’il se trouve en retrait vers l’intérieur de la trémie.

Voici la configuration habituelle de fixation de l’écusson.

Ses pattes inférieures sont fixées sur le fer n° 2 et la fixation sur le fer n° 1 se fait à travers la masse de l’écusson.

À la station Chardon-Lagache, les fers sont disposés de la même façon.

Mais la CMP a choisi cette fois de fixer l’écusson plus bas…

… en rivetant les « oreilles » supérieures sur le fer n°1 et à la partie basse de l’écusson en perçant dans la masse pour le fixer au fer n° 2.

Envisageons maintenant d’inverser les positions des encoches des fers n° 2 et n° 3 sur les potelets qui seraient à présent disposés comme ceci…

Les « flammes » seraient alors rivetées sur les deux fers porteurs, c’est à dire sur le fer supérieur et le fer inférieur.

L’écusson serait enfin logiquement placé, avec le rivetage de ses « oreilles » sur le fer supérieur et le rivetage de ses pattes intérieures sur le fer inférieur. Quant à la petite proéminence à l’arrière de l’écusson, elle se retrouverait bien placée entre les deux fers du bas, tout en reposant sur le fer n° 2 qui est un fer porteur. De plus, l’évidement supérieur de l’écusson serait bien dégagé.

Voilà donc 119 ans que les équipes de la CMP puis de la RATP souffrent pour poser les écussons en perçant dans la masse de la fonte plus ou moins à l’aveugle à un emplacement qui n’était pas prévu pour cela…

Quand l’erreur de conception s’est révélée lors des premiers montages en 1900, il était trop tard pour relancer une production de potelets à la fonderie alors que l’erreur venait des dessins et des modelages de Guimard. En 1902, pour la ligne 2, il aurait sans doute été possible de modifier les potelets mais l’on a continué à travailler de la même façon, même si c’était malcommode…

F. D.

[1] Sur un plan en élévation d’un accès découvert dessiné en 1905 par la CMP, le fer inférieur est en I et non en U. Sa section est toujours de 14 x 14 cm [2] Les restaurations de l’an 2000 ont modifié ce montage primitif de l’accès de Porte d’Auteuil pour revenir à la configuration habituelle. Seul l’entourage de Chardon-Lagache continue donc à présenter cette « anomalie ».

Les entourages de métro à trémies larges

Cet article développe et complète un aspect traité dans le livre Guimard l’Art nouveau du métro, paru en 2012 aux éditions La Vie du Rail. Un autre article est consacré plus spécifiquement aux entourages à trémies étroites.

Conçus pour être l’exception, les entourages découverts du métro parisien, dessinés par Hector Guimard en 1900, sont devenus — par la volonté des conseillers municipaux — de loin les plus nombreux, au détriment des édicules qui ont presque failli disparaître du réseau. Sans qu’il y ait de nécessité ou de désir clairement exprimé par les autorités municipales et préfectorales, Guimard conçoit ses entourages à fond arrondi (comme les édicules B) ou à fond orthogonal (comme les édicules A).

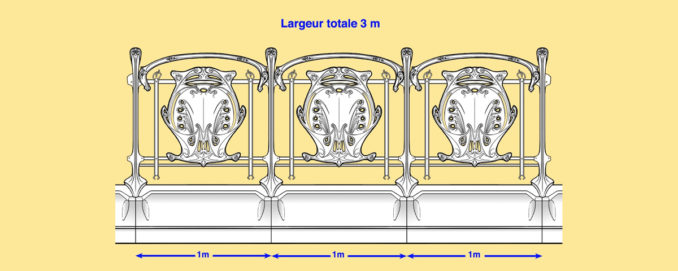

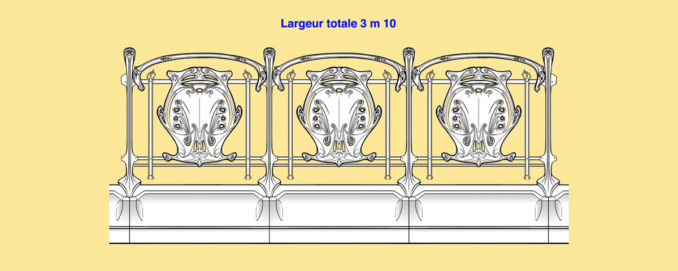

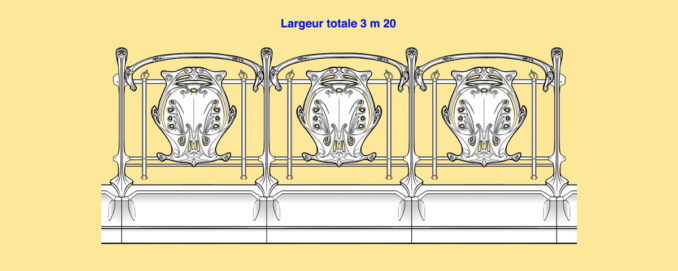

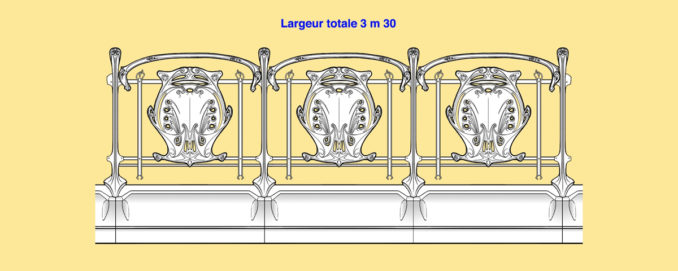

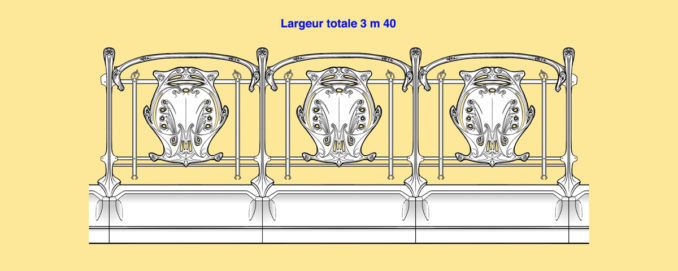

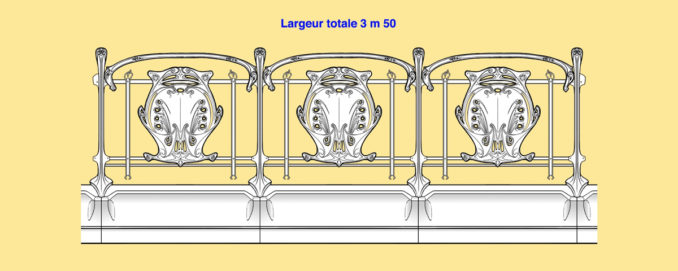

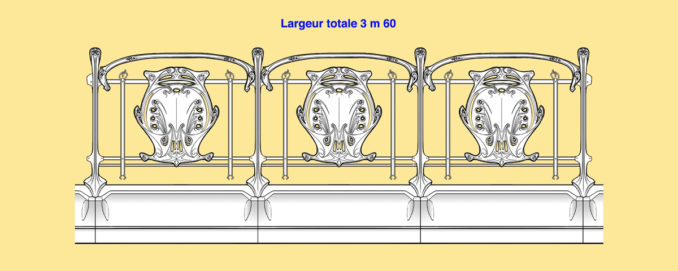

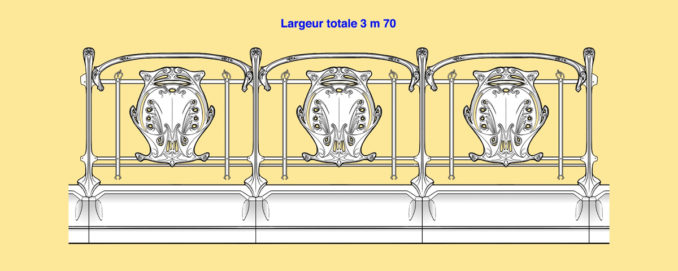

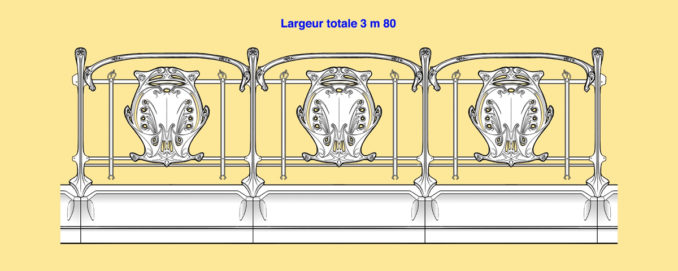

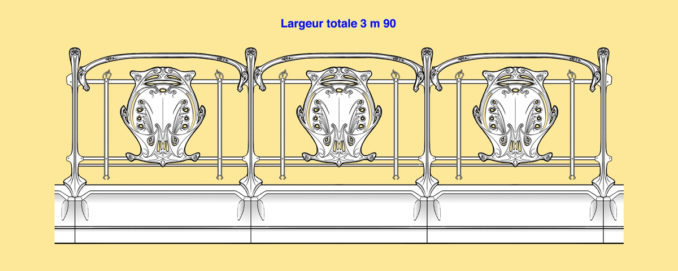

Sur les deux premiers chantiers du métro auquel il participe, Guimard est essentiellement confronté à des largeurs[1] de trémies de 3 m qui, dans le cas d’entourages à fond orthogonal, reçoivent à l’arrière trois modules d’un mètre. Mais quelques accès ont une largeur spécifique. L’un est plus étroit (2 m 75 à Bastille) et trois autres sont plus larges (3 m 50 à Palais Royal et à Père Lachaise) et même 4 m à Villiers (détruit).

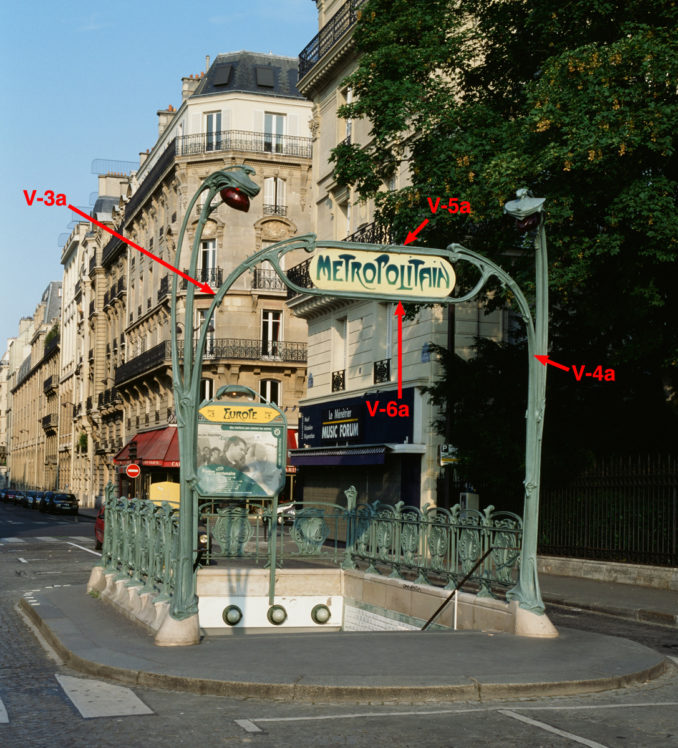

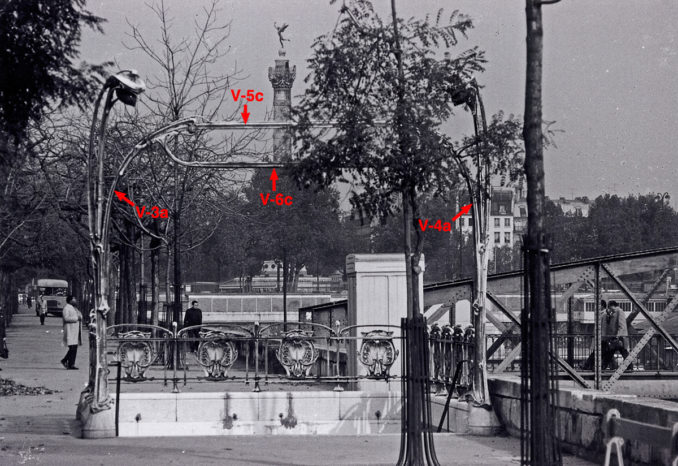

Si l’élasticité du système modulaire de Guimard absorbe facilement l’augmentation de la largeur au niveau de la balustrade, en revanche, au niveau du portique des modifications sont nécessaires. Étant donné que Guimard conserve les mêmes modèles d’arches que pour les entourages de largeur standard à 3m (V-3b et V-4b), il est nécessaire de modifier les largeurs des deux pièces en fonte du porte-enseigne (V-5b et V-6b pour Palais Royal et Père Lachaise, V5c et V-6c pour Villiers).

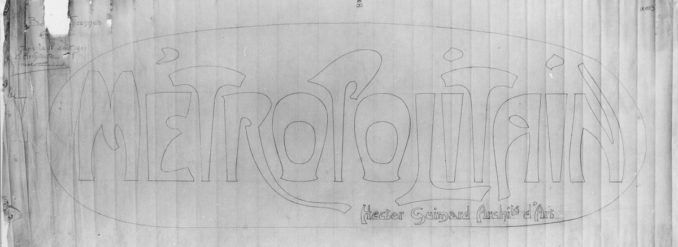

Pour ces trois accès, Guimard conçoit aussi une enseigne en lave émaillée plus large avec un lettrage différent (« entourage petit M »).

En bas : enseigne « entourage grand M », station Monceau, largeur 1 m 50.

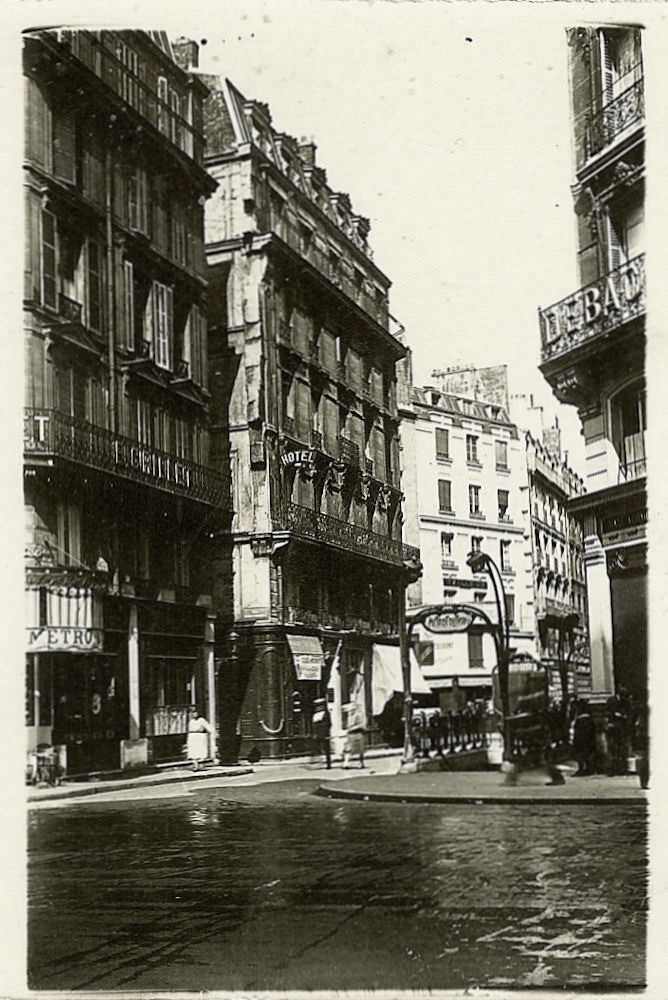

Après l’arrêt de la collaboration de Guimard avec la CMP en 1903, la compagnie continue à utiliser largement ses modèles d’entourages découverts[2]. La plupart auront des dimensions de trémie « standard » permettant d’utiliser trois modules en largeur et cinq ou six modules en longueur. Tous sont à fond orthogonal, à l’exception des quatre entourages étroits de la station Strasbourg-Saint-Denis qui sont à fond arrondi (détruits).

Mais elle sera aussi confrontée à des trémies de largeurs très différentes. Pour certains accès, en fonction de l’espace disponible et de l’affluence attendue, les autorités prescrivent des trémies plus larges sur lesquelles il faut adapter les entourages Guimard. N’ayant ni le talent ni l’inventivité de l’architecte, les ingénieurs de la CMP modifient alors les fontes et les enseignes des portiques d’une façon parfois peu élégante. Dans tous les cas, les arches sont celles de l’entourage standard à trémie de 3 m (V-3a et V-4a). Mais les deux fontes des porte-enseignes doivent alors êtres adaptées par allongement de leur partie centrale : V-5g et V-6g pour une trémie de 3 m 30 ; V-5b et V-6b pour une trémie de 3 m 50 ; V-5c et V-6c pour une trémie de 4 m ; V-5h et V-6h pour une trémie de 4 m 50 ; V-5i et V-6i pour une trémie de 5 m ; V-5j et V-6j pour une trémie de 6 m.

Pour des largeurs de trémie de 3 m et de 3 m 30, les portiques reçoivent une enseigne « entourage grand M ».

À partir de 3 m 50, ils reçoivent une enseigne « entourage grand M », plus large, initialement conçue par Guimard pour les stations Palais Royal (3 m 50), Père Lachaise (3 m 50) et Villiers (4 m). Si ce type d’enseigne est encore harmonieux pour Villiers, il ne l’est déjà plus quand la trémie passe à 4 m 50 ou à 5 m, largeurs que Guimard n’a jamais eu à traiter.

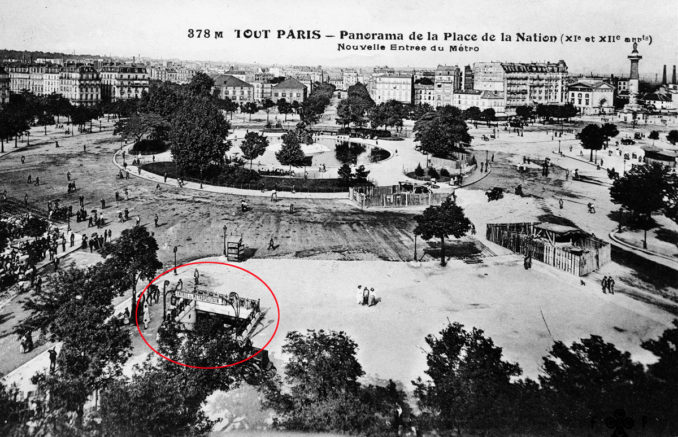

L’entrée la plus large est à la station Nation avec une largeur de trémie de 6 m. Cette extrême largeur contraint à agrandir démesurément les fontes du porte-enseigne. L’existence de la carte postale ancienne ci-dessous prouve que la CMP s’est préoccupé de ce problème puisqu’elle a, dans un premier temps, mis en place une enseigne provisoire marquée « entrée du Métropolitain » de grande largeur, couvrant toute l’étendue du porte-enseigne.

Mais finalement, peut-être en raison du poids excessif qu’aurait pu avoir une telle enseigne réalisée en lave émaillée, elle s’est résolu à mettre en place une enseigne à lettrage « entourage petit M ». Il en résulte de grands vides particulièrement inesthétiques de part et d’autre de l’enseigne.

Il nous semble douteux que Guimard, s’il avait été chargé d’entourages d’accès d’aussi grandes largeurs, se fût contenté de cette solution de facilité consistant à élargir le porte-enseigne et aurait probablement modifié plus profondément le portique.

F. D.

[1] Dans tous les articles concernant le métro de Guimard, nous utilisons le terme « largeur » pour quantifier une distance face à l’observateur qui est situé en face de l’accès de métro (largeur de trémie, largeur de l’enseigne, etc). De même, les termes « gauche » et « droit » font référence au coté qui perçu par l’observateur situé en face de l’accès de métro.

[2] Tous sont à fond orthogonal, à l’exception des quatre entourages étroits de la station Strasbourg-Saint-Denis qui sont à fond arrondi (détruits).

Les entourages de métro à trémies étroites

Les entourages d’entrées de métro à trémies étroites

Cet article développe et complète un aspect traité dans le livre Guimard l’Art nouveau du métro, paru en 2012 aux éditions La Vie du Rail. Un premier article a été consacré au concept de modularité élastique et un autre article sera consacré spécifiquement aux entourages à trémies larges.

Conçus pour être l’exception, les entourages découverts du métro parisien, dessinés par Hector Guimard en 1900, sont devenus — par la volonté des conseillers municipaux — de loin les plus nombreux, au détriment des édicules qui ont presque failli disparaître du réseau. Sans qu’il y ait de nécessité ou de désir clairement exprimé par les autorités municipales et préfectorales, Guimard conçoit ses entourages à fond arrondi (comme les édicules B) ou à fond orthogonal (comme les édicules A).

Pendant sa collaboration avec la CMP, Guimard a équipé des accès avec ses entourages à écussons à fond arrondi ou carré de largeurs[1] de trémies différentes. La largeur la plus commune était de 3 m, mais il a aussi modifié son matériel pour répondre à une largeur de trémie de 2 m 75 à Bastille, 3 m 50 à Palais-Royal et Père-Lachaise et même 4 m à Villiers (détruit).

L’entourage de la station Bastille a connu de nombreuses vicissitudes. Cet accès est destiné à assurer une jonction du métro avec la gare terminus de la ligne dite du chemin de fer de Vincennes, rue de Lyon. Les premiers projets des autorités concernent un grand édicule adossé au mur de la gare en raison de l’étroitesse du trottoir. Le 18 avril 1900 Guimard rend le plan conforme à cette demande avec un long édicule comportant des parois en pierre de lave émaillée. Puis un simple entourage est envisagé, d’une longueur de sept modules, sans balustrade ni candélabre du côté de la gare. De ce fait, Guimard prévoit de suspendre l’enseigne au mur et non en portique. Finalement, l’accès prendra la forme classique d’un entourage avec deux candélabres et un portique mais sans balustrade du côté gauche. En raison de la moindre largeur de la trémie (2 m 75), Guimard doit réduire la largeur du porte enseigne (V-5d et V-6d) et par voie de conséquence celle de l’enseigne. Le 1er août 1901, il propose à cet effet un nouveau lettrage destiné à cette enseigne, plus condensé que le lettrage « entourage grand M » qu’il a conçu pour les entourages des trémies de 3 m. Mais ce lettrage spécifique est refusé et Guimard emploiera sur cet accès une enseigne « entourage grand M » rognée aux deux extrémités.

En 1984, la gare de la ligne de Vincennes est démolie pour faire place à l’Opéra Bastille. Malgré son inscription à l’ISMH depuis 1978, l’entourage est démonté et « remonté »[2] de l’autre côté de la place à l’angle du boulevard Beaumarchais.

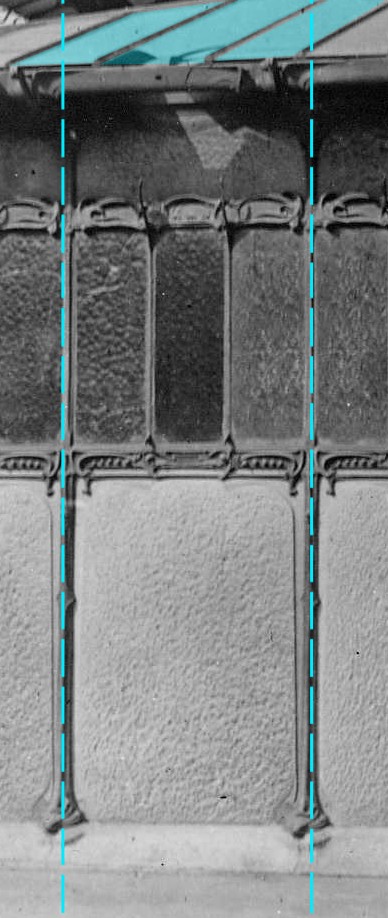

Après 1903, date de l’arrêt de sa collaboration avec Guimard, la CMP continue à utiliser ses entourages à écussons pour équiper des trémies de largeur standard (3 m), mais aussi d’autres plus larges (jusqu’à 5 ou même 6 m) ou plus étroites : 2 m 50 à Mouton-Duvernet et Saint-Michel ; 2 m à Château d’eau, Simplon, Marcadet et même 1 m 80 m à Strasbourg-Saint-Denis (4 entourages disparus) et à Réaumur-Sébastopol (2 entourages encore en place).

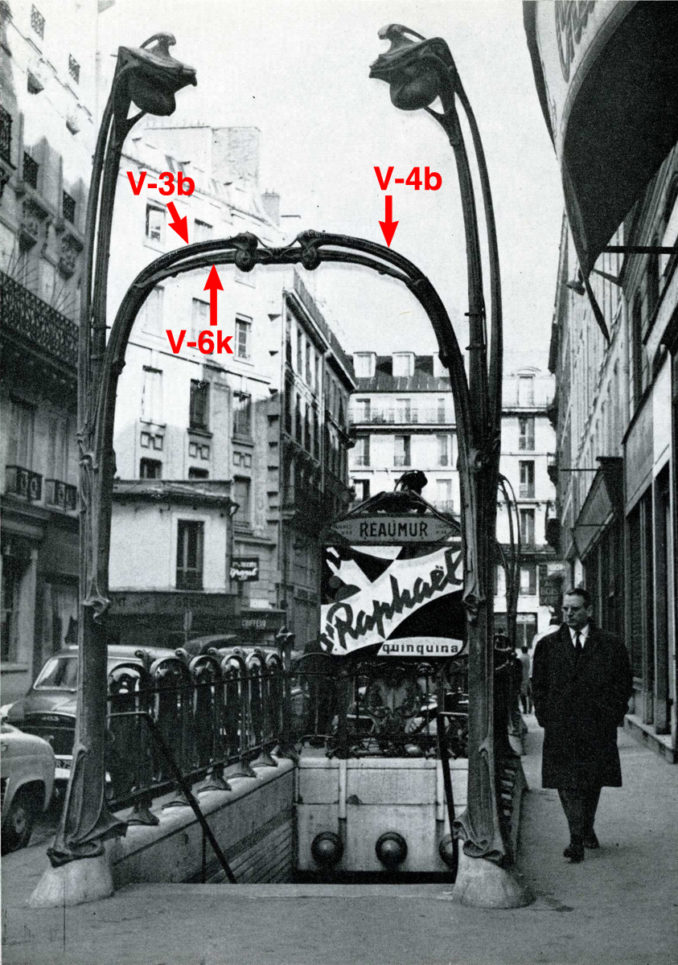

Par ordre chronologique, les deux entourages à écussons de Réaumur-Sébastopol sont les premiers à être mis en place en 1904 pour la ligne 3[3] dans la rue de Palestro (toujours en place). Leur trémie d’une largeur de 1 m 80 m ne permet qu’un module et deux demi-modules pour le fond orthogonal. Cette étroitesse rend également impossible l’utilisation des arches habituelles (V-3a et V-4a) qui, partant des piliers rejoignent le porte-enseigne. La CMP fait donc couler par la fonderie du Val d’Osne un modèle d’arches différentes (V-3b et V-4b) recourbées, plus basses et plus courtes que les arches habituelles. À leur sommet, elle sont séparées d’environ 30 cm. Leur courbure oblige également à la création d’un nouveau porte-enseigne supérieur réduit et plus cintré (V-5k) que ceux s’adaptant aux arches habituelles. En revanche, le porte-enseigne inférieur (V-6k) est une simple réduction du porte-enseigne inférieur habituel. Le tout reçoit une enseigne avec le lettrage « entourage comprimé » que l’on devine sur une photo ancienne non datée.

Enfin, dans la vague de restaurations de la RATP en 2000, ce sont des enseignes au lettrage « METRO »[4] qui sont fautivement mises en place. Les porte-enseignes inférieurs remis en place à cette occasion sont probablement conformes à ce qu’ils étaient à l’origine

Quatre ans après ceux de la station Réumur-Sébastopol, la CMP implante sur la ligne 4 de nouveaux entourages étroits dont les trémies sont à peine plus larges (2 m). Deux entourages sont installés à la station Château d’eau (toujours en place), un entourage à la station Simplon (détruit en 1967) et un autre à la station Marcadet-Poissonniers (détruit entre 1962 et 1964). Leur fond ne comprend plus que deux modules.

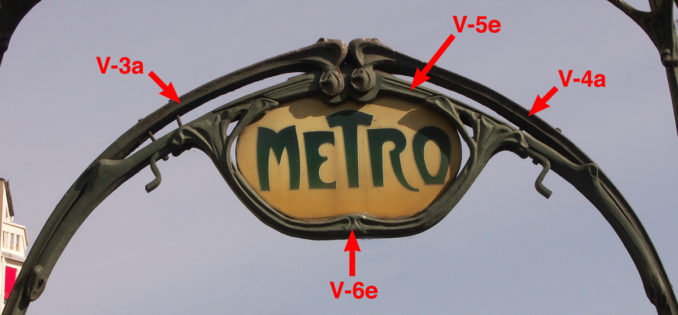

Pour le portique, la CMP conserve cette fois les arches habituelles (V-3a et V-4a) qui se retrouvent affrontées à leur sommet. Les fontes du porte-enseigne se trouvent réduites à leur plus petites taille possible- (V-5e et V6e). La CMP y met en place un nouveau type d’enseigne en lave émaillée, plus étroit (largeur 85 cm), se risquant pour la première fois à l’apocope « METRO ».

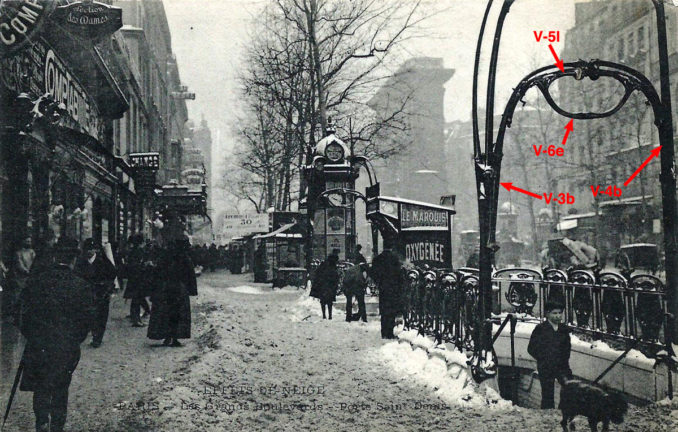

La même année, en 1908, toujours pour la ligne 4, quatre autres entourages étroits à écussons sont mis en place sur le boulevard Saint-Denis, à la station Strasbourg-Saint-Denis. Ils ont la particularité d’être à fond arrondi[5]. La largeur de leur trémie étant de 1 m 80 (comme à Réaumur-Sébastopol), la CMP reprend les arches raccourcies (V-3b et V-4b) mais modifie le reste du montage du portique, sans doute pour y utiliser aussi l’enseigne au lettrage « METRO ». Cette fois, en raison d’une inclinaison des piliers vers l’intérieur, les arches sont directement affrontées, sans espace entre elles, ce qui permet d’y utiliser le porte-enseigne inférieur V-6e. Mais de ce fait, il faut raccourcir le porte-enseigne supérieur (V-5l). On voit sur une photo qu’il s’intègre moins bien aux arches raccourcies et coudées. Ces quatre entourages seront détruits en 1931.

L’année suivante, en 1909, toujours pour la ligne 4, un premier entourage à écussons avec une largeur de trémie de 2 m 50 est mis en place à la station Mouton-Duvernet (toujours en place), suivi d’un second à la station Saint-Michel en 1910 (toujours en place). Sur leur fond orthogonal, il est possible de faire tenir trois modules en largeur en serrant au maximum tous les éléments.

Trop étroits pour intégrer tous les éléments du portique classique d’une trémie de 3 m, les portiques de Mouton-Duvernet et de Saint-Michel reçoivent les arches habituelles (V-3a et V-4a) et un porte-enseigne spécifique (V-5f et V-6f) dans lequel prend place une enseigne en lave émaillée d’une largeur d’ 1 m 15 où l’on retrouve le lettrage « entourage comprimé » déjà vu cinq ans plus tôt sur les deux entourages à écussons de Réaumur-Sébastopol.

Finalement, ces entourages étroits adaptés par la CMP sont peu nombreux. Esthétiquement, ils sont plutôt réussis et tout en apportant une certaine variété au sein des ouvrages Guimard, ils ne trahissent pas l’esprit de ses réalisations.

F. D.

[1] Dans tous les articles concernant le métro de Guimard, nous utilisons le terme « largeur » pour quantifier une distance face à l’observateur qui est situé en face de l’accès de métro (largeur de trémie, largeur de l’enseigne, etc). De même, les termes « gauche » et « droit » font référence au coté qui perçu par l’observateur situé en face de l’accès de métro.

[2] L’entourage remonté a peu à voir avec celui qui a été démonté : il s’agit d’un entourage complet avec une balustrade gauche, d’une largeur de trémie de 3 m et dont il semble que peu ou pas de pièces de fontes proviennent de l’entourage initial. Son enseigne est une banale « entourage grand M » signée au recto. À l’occasion des restaurations de 2000, l’enseigne originale (également signée au recto), très reconnaissable à ses extrémités rognées, a été remontée sur l’entourage de la station Ternes.

[3] La mise en place de ces deux entourages à écussons rue de Palestro en 1904 est une présomption, mais pas une certitude, faute de photo antérieure à 1908.

[4] Il s’agit probablement d’enseignes anciennes provenant des destructions d’entourages comme ceux de Simplon et de Marcadet-Poissonnier ou même de Strasbourg-Saint-Denis.

[5] Et non à fond orthogonal (comme nous l’avions écrit dans le livre Guimard l’Art nouveau du métro). Il s’agit d’une unique exception parmi les entourages mis en place par la CMP sans Guimard et qui sont tous à fond orthogonal.

La modularité élastique et relative des entourages du métro

Cet article développe et complète un aspect traité dans le livre Guimard l’Art nouveau du métro, paru en 2012 aux éditions La Vie du Rail. Deux autres articles seront consacrés plus spécifiquement aux entrées à trémies étroites et à trémies larges.

Conçus pour être l’exception, les entourages découverts du métro parisien, dessinés par Hector Guimard en 1900, sont devenus — par la volonté des conseillers municipaux — de loin, les plus nombreux, au détriment des édicules qui ont presque failli disparaître du réseau.

Contrastant avec le modelage poussé de leurs fontes, ces entourages ont une structure très simple puisqu’ils sont coiffés d’un portique d’entrée et entourés d’une balustrade qui borde la trémie sur trois côtés. Qu’elle soit à fond arrondi (pour une partie des entrées découvertes de la ligne 1 et la totalité des entrées découvertes de la ligne 2) ou à fond orthogonal (pour les autres entrées découvertes) cette balustrade est constituée d’un socle en pierre de comblanchien sculpté, de potelets en fonte régulièrement espacés et scellés au niveau des jonctions des pierres de socle, d’arceaux en fonte reliant les potelets à leur partie supérieure, de trois types de fers laminés en U horizontaux s’insérant derrière les potelets et ceinturant la balustrade, d’écussons décoratifs en fonte fixés par rivetage sur les fers en U, et enfin, de paires de fers laminés en U décoratifs verticaux (les « flammes »), découpés et pliés à leurs extrémités, rivetés de part et d’autre des écussons sur les fers horizontaux.

À l’exception de l’enseigne en lave émaillée et du socle en pierre, tous les autres éléments sont moulés en série (fontes et verrines en verre du portique) ou sont des produits industriels (fers laminés) transformés. La volonté de Guimard de rationaliser la construction de ces accès et d’abaisser ainsi leur coût de revient est évidente et se réalise, d’une part en utilisant ces matériaux moulables ou ces produits industriels et, d’autre part, en adoptant un système modulaire pour la balustrade

Un module comprend une pierre de socle, deux potelets, un arceau, un écusson et une paire de « flammes ». La largeur[1] la plus habituelle de ce module est d’ 1 m 05,5 (pour la pierre de socle). Mais, sachant que le Conseil municipal peut imposer des longueurs et des largeurs de trémies variables, Guimard a assoupli ce système modulaire dont la largeur peut s’étaler ou se rétracter au long des fers en U horizontaux. Il suffit de réduire ou d’augmenter la largeur de la pierre de socle (ainsi que celle de l’arceau). Les autres éléments en fonte restent inchangés, en particulier l’écusson qui est au centre du module. Les « flammes » sont alors harmonieusement disposées de part et d’autre de l’écusson selon la variation de longueur nécessaire.

La contrepartie de cette « élasticité » du module est que les pierres de socle ne sont pas standardisées et doivent être individuellement sculptées en fonction des mensurations retenues pour l’entrée. Il aurait été tout à fait possible à Guimard d’opter pour une solution très économique qui aurait consisté à faire mouler en ciment les éléments de ce socle dont les décors latéraux étaient toujours identiques et où seule la largeur centrale (une simple moulure) varie. Mais il a sans doute tenu à conserver à ce socle un aspect traditionnel et luxueux en utilisant la pierre[2]. La longueur des arceaux joignant les potelets est soumise à la même variation et oblige à commander à la fonderie des arceaux de différentes largeurs[3].

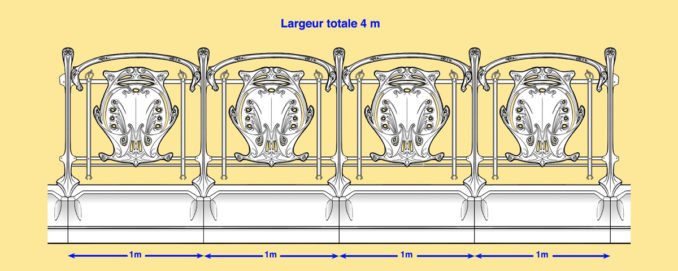

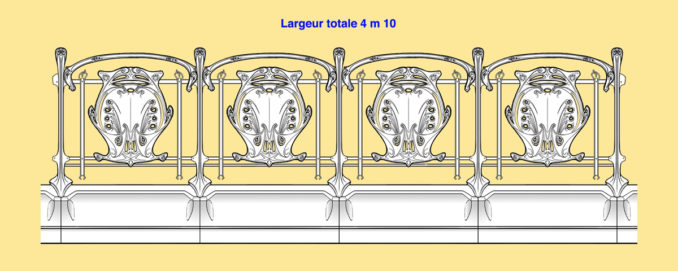

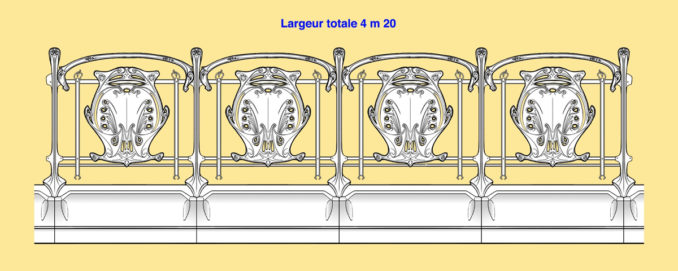

Ce concept de modularité élastique permet donc d’adapter facilement la balustrade à toutes les longueurs et largeurs de trémies en faisant varier le nombre ou la largeur des modules. Nous l’illustrons par quelques schémas ci-dessous en passant d’une longueur de 3 m à une longueur de 4 m 20.

Sur les deux premiers chantiers du métro auxquels il participe, Guimard est essentiellement confronté à des largeurs de trémies de 3 m (soit 3 modules d’un mètre). Mais quelques accès ont une largeur spécifique. L’un est plus étroit (2 m 75) à Bastille (accès incomplet sans balustrade gauche) et trois autres sont plus larges : 3 m 50 à Palais Royal et Père Lachaise et même 4 m à Villiers (détruit).

Si l’élasticité du système modulaire de Guimard absorbe facilement ces variations au niveau de la balustrade, en revanche, au niveau du portique, il est nécessaire de recourir à des largeurs différentes des deux pièces en fonte du porte-enseigne qui relie les deux candélabres.

Malgré les contraintes que nous venons d’évoquer, il est bien certain que le système de Guimard présentait des avantages, tant par sa souplesse d’utilisation que par sa facilité de mise en place. On peut soupçonner la CMP d’avoir rapidement compris qu’une fois l’entreprise de serrurerie rompue au montage des accès, l’intervention de l’architecte comme le paiement de ses honoraires, deviendraient superflus, ses propres ingénieurs pouvant facilement le remplacer. Il est probable que lors du conflit financier qui l’oppose à Guimard de 1901 à 1903, la volonté de la CMP de récupérer la propriété des modèles et les droits de reproduction — ce qu’elle obtiendra en échange des sommes réclamées par Guimard — cache l’intention de le court-circuiter à l’avenir. Ce faisant, elle se remboursera facilement du dédommagement financier accordé à Guimard. Ce dernier se trouvera en quelque sorte victime de l’ingéniosité de son système.

Après l’arrêt de la collaboration de Guimard avec la CMP en 1903, la compagnie continuera à utiliser largement ses modèles d’entourages découverts à fond orthogonal. La plupart auront des dimensions de trémie « standard » permettant d’utiliser trois modules en largeur et cinq ou six modules en longueur.

Mais elle sera aussi confrontée à des trémies de largeurs très différentes allant de 1 m 80 à 6 m. N’ayant ni le talent ni l’inventivité de Guimard, les ingénieurs de la CMP modifieront alors les fontes et les enseignes des portiques d’une façon parfois peu élégante.

La longueur des entourages est elle aussi variable, mais dans des proportions moindres. Elle ne dépend que de la profondeur à rejoindre pour que l’escalier de la trémie débouche dans le premier couloir. Cinq ou six modules sont suffisants. Eux aussi sont soumis à l’élasticité qui leur permet de couvrir toutes les longueurs prescrites par les autorités.

Le concept de modularité développé par Guimard pour les entourages découverts se retrouve aussi sur ses autres types d’accès du métro (édicules et pavillons) avec moins de souplesse puisque des plaques de lave émaillée remplacent les espaces vides occupés par les fers et les écussons.

On peut penser que cette modularité n’a pas manqué d’être mise en avant par Guimard lors du choix — plutôt contraint, rappelons-le — de ses projets par les autorités municipales et préfectorales. Elle fait partie de ses préoccupations constantes, son travail étant en bonne partie, et dès le virage stylistique du Castel Béranger, orienté vers la recherche d’économie, la production sérielle et même, après la première guerre mondiale, vers la préfabrication.

Dans le cas du métro cette recherche est donc restée partielle. Comme nous l’avons vu, elle aurait pu être plus radicale avec l’utilisation du ciment au lieu de la pierre de comblanchien pour le socle. Quoique son système fût acceptable pour les faibles variations de largeur de trémies qui lui étaient demandées, Guimard aurait peut-être pu également adopter un autre système d’enseigne, moins contraignant. Cependant, comme on peut le constater dans nombre de ses œuvres, les économies réalisées au moyen de différentes recettes par Guimard sont souvent « réinvesties » dans certains aspects décoratifs coûteux qui n’auraient pu, sans elles, voir le jour. Comme il s’en explique — de façon assez peu claire il est vrai — dans sa conférence prononcée en juillet 1899 dans les locaux du Figaro, il opère donc un savant équilibre entre les économies dégagées par la « logique » de son travail et le surcoût induit par le « sentiment » généré par le particularisme de son style.

F. D.

[1] Dans tous les articles concernant le métro de Guimard, nous utilisons le terme « largeur » pour quantifier une distance face à l’observateur qui est situé en face de l’accés de métro (largeur de trémie, largeur de l’enseigne, etc). De même, les termes « gauche » et « droit » font référence au coté qui perçu par l’observateur situé en face de l’accès de métro.

[2] Cette volonté d’avoir un socle en pierre a pour conséquence d’augmenter considérablement la facture finale puisque son coût représente le principal poste de dépense d’un accès découvert. Nous avons pu calculer qu’en 1902 le socle d’un accès de la ligne 2 revient à 1389 F-or, alors que le montant de la fourniture en pièces de fontes d’un accès de la même ligne n’est que de 889 F-or.

[3] Actuellement la RATP résout ce problème différemment en soudant ensemble deux demi-arceaux recoupés à la bonne taille, mais en 1900 cette technique n’est pas applicable.

Les écussons du métro en vente : originaux ou copies ?

L’écusson conçu par Guimard en 1900 pour les balustrades du métro est essentiellement décoratif. D’un point de vue fonctionnel, tout au plus obstrue-t-il l’espace entre les potelets, empêchant ainsi le passant de moins d’un mètre de tomber dans la trémie. Au fil de la réhabilitation de l’Art nouveau, il est devenu une icône qui suffit à symboliser l’œuvre de Guimard, mais aussi le métro de Paris et parfois — par extension — la ville elle-même.

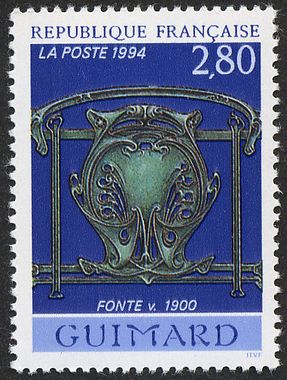

Il a même eu droit en 1994 à un timbre à son effigie, à une époque où la timbrophilie n’admettait pas la complète libéralisation/privatisation de son contenu graphique qui a cours depuis peu.

Cette popularité qui est évidemment due à sa réussite esthétique a logiquement entraîné un fort désir de possession, lequel a mathématiquement provoqué une énorme valorisation de ces 28,5 kilos de fonte. Facturé 30 F-or pièce à la CMP par la fonderie du Val d’Osne en 1900, l’écusson de Guimard peut, à l’heure actuelle, au gré des ventes, passer de 1000 à plusieurs milliers d’euros (en fonction de critères parfois mystérieux).

Mais d’où proviennent ces éléments du métro de Guimard ? Théoriquement, ils ne devraient pouvoir ni s’acheter ni se vendre.

Après des décennies de démontages des entourages, essentiellement motivés par des modifications de la voirie en surface ou du réseau en sous-sol, la RATP a, vers 1960, froidement envisagé leur disparition complète en invoquant un coût d’entretien trop important. Certains entourages ont alors été offerts à trois musées (MoMA de New York en 1958, Staatliches Museum für Angewandte Kunst de Munich en 1960, musée national d’Art moderne de Paris en 1961). En outre, à part l’entourage complet officiellement offert au métro de Montréal en 1966, il est à peu près certain que plusieurs fragments d’entourages ont été dispersés dans la nature à cette époque.

Page du journal pour jeunes Âmes Vaillantes, n° 5 du 2 février 1961 annonçant la mise en vente des entourages, édicules et même du pavillon de la place de la Bastille (coll. part.). L’information est bien sûr inexacte mais est contemporaine d’une période de flottement à la RATP quant à la destination de certains ouvrages Guimard.

Cependant, la RATP n’a jamais officiellement vendu à des particuliers tout ou partie de ses entourages supprimés au fils des années. Les pièces issues des démontages étaient au contraire censées être conservées et stockées pour pouvoir être réutilisées en remplacement d’éléments cassés sur les entourages encore en place sur la voirie. Cependant, la faiblesse de l’âme humaine jointe à l’appât du gain ont provoqué une certaine « évaporation » dans les réserves de la RATP. Tout possesseur d’un fragment du métro peut donc se persuader qu’il est le nème receleur d’un objet qui n’aurait pas dû quitter ces réserves et s’offrir le délicieux frisson de se considérer comme un hors-la-loi. À peu de risques d’ailleurs car, à notre connaissance, la RATP n’a jamais entrepris d’actions sérieuses contre les multiples ventes d’éléments du métro de Guimard qui se déroulent au grand jour dans les maisons de vente les plus réputées de Paris et du monde extérieur depuis des décennies.

Ancien (et authentique) écusson du métro transformé en objet de décoration. Peinture moderne.

Les écussons sont les éléments les plus couramment vendus, sans doute en raison de leur forme finie et indépendante qui leur confère un statut d’œuvre sculpturale. Mais on trouve aussi parfois des « cartouches » qui remplissent le même rôle structurel que les écussons sur les entourages secondaires.

Cartouche d’entourage secondaire en vente aux puces de Saint-Ouen, marché Biron, en 2015. La fonte est encore rivetée sur les deux profilés en fer « en U » verticaux (les « flammes »). On remarquera que, dans le vide central, le petit arc de la partie basse était cassé (ce qui a probablement entraîné la réforme de la pièce par la RATP) puisque ses extrémités ont été meulées pour en dissimuler l’absence.

On trouve aussi, mais beaucoup plus rarement, des potelets ou même des candélabres d’entourages découverts. Certains ont été tronçonnés lorsqu’il s’agissait de fragments issus de fontes cassées irrécupérables (normalement vouées à la destruction par la RATP) de façon à s’intégrer plus facilement dans un intérieur domestique.

Tronçon d’un potelet central de la partie arrière d’un entourage découvert à fond arrondi (vu du côté intérieur). Vente Drouot salle 4-9, 23 mars 2013, étude Lucien, thème « Paris mon amour », lot n° 233, adjugé 480 €.

Le même tronçon de potelet central (vu du côté extérieur) transformé en guéridon par la maison Archiproducts (Malherbes édition). On remarquera que la peinture ancienne écaillée a été soigneusement conservée en gage d’authenticité.

Base d’un candélabre d’entourage découvert et son socle en pierre. Vente Drouot salle 4-9, 23 mars 2013, étude Lucien, thème « Paris mon amour »

lot n° 234, estimé 3000/4000 €, non vendu. 148,5 x 69 x 40,5 cm.

Mais ces éléments qui se vendent et se revendent ainsi, sont-ils vraiment tous issus d’anciens et authentiques entourages de métro qui avaient essaimé dans la Ville Capitale avant d’être victimes d’un coupable désintérêt ? On se doute bien que non…

En ventes publiques ou privées, on trouve donc tout d’abord des pièces originales, mais aussi de franches copies frauduleuses très faciles à détecter. Il y a également des copies officielles dont certaines sont facilement identifiables, et d’autres beaucoup plus difficiles à détecter. Il ne sera bien sûr question dans cet article que des copies d’écusson en métal, car il en existe aussi en résine, plus faciles à accrocher au mur mais qui ne prétendent évidemment pas être des pièces originales.

La variété de copies la plus évidente se trouve concentrée aux États-Unis et semble avoir été plus particulièrement répandue au Texas. Là, de riches naïfs se sont fait abuser dans les années 90 par des marchands et des experts, américains et français, qui leur ont vendu fort cher des entourages Guimard complets dont tous les éléments modelés étaient en bronze. Alors que certains de ces entourages continuent à se présenter sur le marché de l’art américain et sont — mondialisation du marché de l’art oblige — venus à notre connaissance, nous consacrerons prochainement plusieurs articles à cet épisode américain particulièrement savoureux. Même recouverts d’une peinture verte, leurs éléments en bronze sont très facilement détectables à l’aide d’un aimant.

Par ailleurs, une nouveauté vient d’apparaitre sur le marché, peut être en relation avec la filière des faux entourages. Il s’agit cette fois cette fois de reproductions de section de balustrade, présentées comme telles et non comme des originaux. Elles sont vendues à la demande en tirage aluminium ou bronze, sans dissimulation du métal par une peinture patinée.

Copie en aluminium d’une section de balustrade d’entourage découvert. En vente aux États-Unis sur le site www.chairish.com pour 5000 $ (plus frais d’envoi).

Copie en aluminium d’une section de balustrade d’entourage découvert. En vente aux États-Unis sur le site www.chairish.com (prix sur demande).

Historiquement, la RATP a commencé à commander des copies d’éléments du métro Guimard à la fonderie GHM à partir de 1976, bien avant les grandes restaurations des accès de métro de 2000. GHM est l’héritière de la fonderie Durenne à Sommevoire qui avait absorbé en 1931 sa rivale, la fonderie du Val d’Osne, fournisseur historique de la Compagnie du Métropolitain de Paris (CMP). Dans un premier temps, en l’absence des modèles anciens, les copies de pièces ont été effectuées par surmoulage, technique qui entraîne un retrait et donc une légère diminution de la taille des nouvelles pièces produites. À partir de 1983, grâce à de nouveaux modèles en aluminium moulé, la fonderie produit des copies aux dimensions exactes. Le plus ancien contrat entre GHM et la RATP est daté du 9 décembre 1983 [1]. Il prévoit l’exclusivité de la vente de ces copies à la RATP et aussi que ces nouvelles pièces seront marquées au revers. Ce marquage se lit de la façon suivante : R (pour reproduction), un chiffre codant le type de pièce (par exemple 5 pour un écusson), GHM, deux chiffres marquant le millésime (par exemple 89 pour une fonte produite en 1989).

Pour les mêmes raisons qui ont fait passer des pièces anciennes des ateliers de la RATP aux salons de certains particuliers, on retrouve de temps à autres l’une de ces copies modernes en vente. Nous avons le souvenir de l’une d’elles affichée sur eBay il y a quelques années pour laquelle le vendeur signalait fièrement la marque présente au verso, y voyant un indéniable signe d’authenticité puisqu’il traduisait « GHM » par « Guimard Hector Métropolitain ». Nous avions trouvé cette solution imaginaire si belle que nous nous étions alors abstenu de fondre sur lui.

Mais ce marquage ne sera pas effectué de manière très assidue sur les copies livrées par GHM à la RATP. On en trouve en relief, d’autre en creux, parfois incomplets ou modifiés (« 1 GHM 89 » ou « GHM 6 ») et il semble avoir été abandonné dès la décennie suivante. Un certain nombre de ces copies ne sont donc pas marquées et sont dès lors plus difficilement différentiables des originaux. Le seul moyen de les repérer serait la mesure du retrait entraîné par le surmoulage. Notre exemplaire personnel (et ancien) faisant 62,5 cm dans sa plus grande largeur, nous pouvons nous attendre à trouver une largeur légèrement moindre sur les copies (en général 62 cm).

Copie d’écusson, vendue par la maison de ventes Talma à Nantes le 27 septembre 2018, lot n° 75, est. 1500-2000 €, largeur maximale 62 cm. Notice changée après intervention et signalée « fonte 1989 ».

Détail du revers d’une copie d’écusson, vendue par la maison de ventes Talma à Nantes le 27 septembre 2018, lot n° 75, est. 1500-2000 €. Marque en creux « 1 GHM 89 », largeur maximale 62 cm. Nous remercions la maison de ventes Talma pour l’autorisation de reproduction de ses documents et pour le changement de notice signalant que la fonte date de 1989.

Paire de copies d’écussons vendus pour des écussons anciens, le 16 mai 2019 à Doulens, lot n° 352, estimation 2000-3000 €. La notice de vente n’a pas été modifiée malgré notre demande. Leur nature de copie n’a été révélée qu’oralement au moment de la mise aux enchères du lot.

Revers de l’une de deux copies d’écussons vendus pour des écussons anciens, le 16 mai 2019 à Doulens, lot n° 352, estimation 2000-3000 €. Le chiffre 6 imprimé en creux et le fait que le revers des pattes de fixation inférieures soit comblé indique qu’il ne s’agit pas d’un modèle ancien. La notice de vente n’a pas été modifiée malgré notre demande. Leur nature de copie n’a été révélée qu’oralement au moment de la mise aux enchères du lot.

Dans l’optique des restaurations de grande envergure effectuées en 2000, la RATP a alors financé la création d’outils de fonderie (plaques recto et verso) en aluminium moulé. Ces modèles définitifs dont les dimensions tiennent compte du retrait au moulage donnent naissance à des tirages en fonte de fer de mêmes dimensions que les tirages anciens. Édités sans marquage, ils n’en sont pas différentiables à l’œil. Seule une analyse microscopique montrerait que de la nature de cette fonte moderne est légèrement différente de celle de la fonte grise ancienne.

On voit donc que le problème de l’authenticité des écussons et d’autres éléments du métro de Guimard qu’il est possible de se procurer sans avoir à s’attaquer à un entourage (ce que nous déconseillons catégoriquement) n’est pas simple. Mais finalement, si cette question n’est que très secondaire voire inexistante chez les vendeurs, elle devient le plus souvent accessoire chez la plupart des acheteurs grâce à un phénomène d’auto-persuasion qui fait que l’on est d’autant plus certain de posséder un objet authentique qu’on l’a payé cher.

F. D.

[1] Frédéric Descouturelle, André Mignard, Michel Rodriguez, Guimard l’Art Nouveau du métro, La Vie du Rail, 2012.

Addenda du 27 avril 2023

Les plaques en résine servant à imprimer dans les bacs de sable les volumes des écussons, des potelets et des arceaux du modèle d’écran de cheminée fabriqué en Californie et présenté plus haut dans l’article ont été mises en vente en 2023. Elles avaient été créées en 1999.

Outils de fonderie utilisés pour la création des éléments de l’écran de cheminée en balustrade de métro de Guimard.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.