Category: A la une

Une verrine en verre du métro de Guimard pour notre projet muséal

Si vous n’avez pas pu assister à notre dernière Assemblée Générale, vous n’avez pu voir — ni toucher — notre dernier achat : une verrine de candélabre de métro de Guimard produite par la Cristallerie de Pantin. Dans un article récent, nous corrigions notre opinion ancienne[1] en admettant, preuve à l’appui, qu’initialement ces verrines étaient blanches et que le changement pour une couleur rouge-orangée s’est fait vers 1907, quatre ans après l’arrêt de la collaboration de Guimard avec la CMP.

Nous précisions qu’il était cependant probable que des verrines rouges aient existé précocement, puisque le détail d’un cliché noir et blanc de l’entourage découvert de la station Rome, photographiée en 1903 peu après son installation, est plus compatible avec une couleur rouge qu’avec une couleur blanche.

Entourage découvert de la station Rome (détail), mis en place en 1902. Photo Charles Maindron (1861-1940) photographe de la CMP. Tirage au gélatino-chlorure d’argent développé le 5 juin 1903. École Nationale des Ponts et Chaussées, Direction de la documentation, des archives et du patrimoine.

Alors qu’au contraire, des réemplois de verrines blanches avaient eu lieu pour au moins l’un des derniers entourages découverts à écussons, installé à la station Porte d’Auteuil en 1913.

Entourage découvert de la station Porte d’Auteuil. Photo Heinrich Stürzl, d’après une plaque autochrome de Frédéric Gadmer, cliché pris le 1er mai 1920. Collection musée départemental Albert-Kahn (inv. A 21 126). Source Wikimedia Commons.

Au moins l’une de ces verrines blanches existe encore en collection privée puisque nous la connaissons par le détail d’une photographie[2] prise en 1967.

Verrine blanche utilisée comme lustre. Photo Laurent Sully Jaulme (détail). Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

En tout, 103 entourages découverts à écussons ont été installés de 1900 à 1913. L’un d’entre eux ayant déjà été démonté en 1908, il en restait 102 à la veille de la Première guerre mondiale. À raison de deux verrines par entourage, il y avait donc à cette époque 204 verrines présentes sur le réseau. Par la suite, leur nombre a considérablement décru en raison des nombreux démontages d’entourages qui ont eu lieu jusqu’en 1978, date du classement définitif de tous les accès Guimard. À cette date, il restait 60 entourages découverts à écussons. En toute logique d’une gestion optimale du matériel, les verrines des entourages supprimées auraient dû être stockées, mais nous ignorons ce qu’il en est advenu.

Quant aux verrines restantes sur le réseau, qu’elles soient rouges ou blanches, toutes ont été remplacées par des équivalents en matériau de synthèse, sans doute dans les années 70[3]. La motivation de cet échange peut facilement être devinée. Il ne s’agissait pas d’une protection contre le vandalisme dont la mode n’en était qu’à ses premiers débuts[4], mais tout simplement d’une contrainte de maintenance. Ces vaisseaux de verre assez lourds devaient être manipulés lorsqu’il fallait procéder à un changement de lampe. Cette manœuvre un peu délicate, répétée des dizaines de fois, a occasionné de nombreux accidents sur le col des verrines en verre et parfois causé leur destruction. De plus, il est fort probable que, la cristallerie de Pantin ne produisant plus de nouvelles pièces depuis fort longtemps, la RATP n’avait plus la possibilité de les renouveler. La Régie a alors pris la décision de les remplacer par des copies en matériau de synthèse, plus légères et moins fragiles mais nettement moins belles. Ce faisant, elle a déposé au moins une centaine de verrines en verre qui, elles aussi, auraient dû être stockées.

Verrine en matière plastique. Coll. Hector Guimard diffusion. Photo F. D.

Cependant en 2000, la régie n’en détenait plus une seule. Que s’était-il passé ? Malheureusement, la certitude que ces verrines n’auraient plus d’emploi sur le réseau a fait que ce stock a sans doute été géré d’une façon peu rigoureuse. Le désintérêt, voire le mépris qui a longtemps existé pour le style Art nouveau, ne leur accordait ni la valeur artistique ni la valeur phynancière qui aurait pu inciter la direction de la Régie à les préserver. Pourtant, parallèlement, des prélèvements à titre privé se sont faits, soit par intérêt esthétique et sans alors avoir le sentiment de commettre un acte délictueux, soit par appât du gain puisque dès les années 80 une exfiltration de pièces de métro de Guimard a existé, notamment pour la fabrication de copies en bronze vendues aux États-Unis[5]. C’est ainsi que d’authentiques verrines en verre se sont retrouvées sur au moins un entourage de métro en bronze à Houston.

Heureusement, avant de n’en plus posséder, la RATP avait, officiellement cette fois, prêté ou donné des verrines en verre en même temps que des entourages complets, notamment au Museum of Modern Art de New York en 1958, au Staatliches Museum für Angewandte Kunst à Munich en 1960, au musée national d’art moderne de Paris en 1961 (reversé au musée d’Orsay) puis à la compagnie de métro de Montréal en 1966. Lors de la restauration de ce dernier accès, la compagnie de métro STP a elle aussi déposé ses verrines en verre et en a redonné une à la RATP en 2003[6].

Le 4 septembre 2003, Mme Anne-Marie Idrac, présidente de la RATP, reçoit des mains de M. Claude Dauphin, président du conseil d’administration de la STM, l’une des deux verrines anciennes de l’entourage expédié en 1966 à Montréal. Photo coll. STM.

Nous concluions notre précédent article sur la couleur des verrines en prophétisant qu’immanquablement des verrines en verre allaient réapparaitre avec le renouvellement des générations de leurs détenteurs à titre privé. Et c’est précisément ce qui est arrivé puisqu’en octobre 2024, quelques mois après la publication de l’article sur les couleurs des verrines, un de nos fidèles correspondants — mi-sérieux, mi-amusé — nous a signalé la parution sur un site de petites annonces gratuites bien connu d’une proposition de vente d’une extrémité de candélabre de métro avec sa verrine.

Photo fournie par le vendeur de l’annonce de vente d’une extrémité de candélabre de métro Guimard parue sur le site internet Le Bon Coin.

Visiblement, il servait à présent de lampe extérieure pour un pavillon, localisé dans la banlieue de Pau.

Photo fournie par le vendeur de l’annonce de vente d’une extrémité de candélabre de métro Guimard parue sur le site internet Le Bon Coin.

Nous avons immédiatement pris contact avec l’annonceur qui nous a confirmé qu’il s’agissait bien de fonte de fer (et non de bronze) et que la verrine était bien en verre. En raison de la rareté et de l’intérêt d’un tel objet, nous nous sommes très rapidement mis d’accord sur un prix avec le vendeur et c’est une relation familiale qui a aussitôt assuré son démontage et sa mise à l’abri en attendant de pouvoir l’acheminer vers la région parisienne.

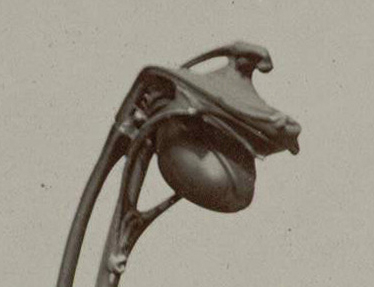

Extrémité de candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Comme nous nous y attendions, la discussion avec le vendeur a fait apparaitre que son propriétaire (qui venait de décéder) avait occupé un poste assez élevé dans la hiérarchie de la maintenance de la RATP et qu’à l’occasion de son départ en retraite au mitan des années 80, il avait reçu un candélabre de métro entier. Cependant, l’envergure et le poids d’un tel objet le rendant très difficilement manipulable et utilisable, l’heureux nouveau propriétaire s’était donc résolu à en scier l’extrémité pour l’utiliser en extérieur sur sa résidence secondaire dans les Pyrénées-Atlantiques d’où il était originaire. La partie restante a rouillé quelques années en extérieur dans la région parisienne avant d’être vendue au prix du poids du métal.

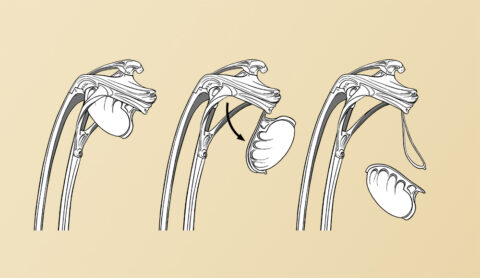

Une fois l’extrémité de candélabre récupérée, nous l’avons séparée de son support en tôle. La verrine avait préalablement été extraite de son logement. Il faut pour cela ôter la fiche transversale (retenue par une chaînette) qui maintient la collerette à l’arrière.

Extrémité de candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

La collerette, maintenue à l’avant par une charnière, peut alors basculer et l’on peut libérer la verrine

Extrémité de candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Démontage de la verrine par déverrouillage de la collerette. Dessin F. D.

Le montant du candélabre ayant été sectionné, on peut voit le trou par lequel passe l’alimentation électrique de la lampe.

Extrémité de candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

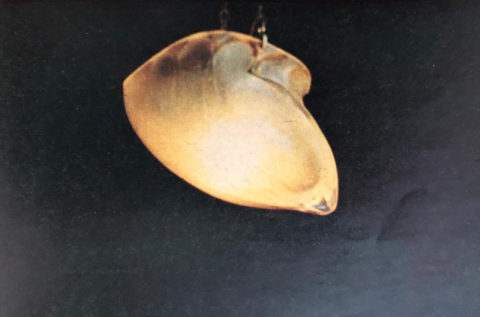

La verrine a été simplement nettoyée à l’eau savonneuse en attendant un décrassage plus complet. Comme nous le redoutions, son col présente de très nombreux manques dus aux manipulations lors des changements de lampes.

Verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Elle pèse 6,5 kg, mesure 40 cm de longueur totale pour 24 cm de hauteur. Sa largeur maximale est de 26 cm, dimension inférieure à ce qu’elle devrait être (28 cm) en raison des manques sur le col. La dimension de son ouverture est de 26 cm sur 20 cm.

Verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

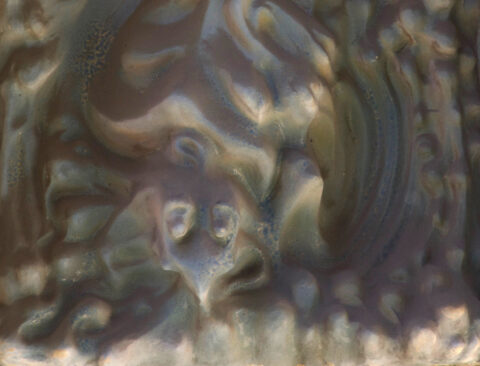

Néanmoins, l’essentiel du vaisseau est en excellent état et, à cette différence que son col est plus accidenté, notre verrine est identique à celle de la RATP : même netteté de ses lignes, aspect satiné de sa surface et couleur qui varie en fonction de son éclairage et de l’épaisseur du verre, allant du rouge sombre à l’orange clair.

Verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Un éclat de verre ancien qui nous a été joint par le vendeur montre que le verre est bien coloré dans la masse et non plaqué en surface.

Tranche d’un éclat du col de la verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Le fait que les verrines aient été fabriquées dans une cristallerie et non dans une verrerie était source d’une interrogation : sa matière était-elle du simple verre ou du cristal ? L’éclat ci-dessus nous a permis de trancher facilement la question. Son poids est de 8 g et son volume (obtenu en le plongeant dans un tube gradué et en mesurant l’élévation du niveau d’eau) est de 3 ml, ce qui donne une densité de 8/3 = 2,6 soit celle du verre (celle du cristal étant de 3,85).

Mesure du volume de l’éclat de la verrine dans un tube gradué. Photo M.-C. C.

Rappelons le processus de fabrication de cette verrine, tel qu’il était exécuté par la Cristallerie de Pantin. On utilise un moule bivalve, articulé autour de son axe sagittal et établi d’après un modèle en plâtre fourni par Guimard. Pour obtenir une « pointe » correcte, le verrier place une pastille de verre en fusion au fond de ce moule. La paraison de verre (le volume de verre est cueilli dans le pot au bout de la canne) est mise en forme par balancement et façonnage puis introduite dans le moule. Une couche d’environ 8 mm de verre est alors plaquée sur les surface interne du moule par l’air soufflé dans la canne. Puis le moule est ouvert et le vaisseau de verre est coupé aux ciseaux afin de dégager la large ouverture. Les bords sont repliés à la pince et probablement façonnés par l’application d’un autre moule tout autour de l’ouverture. Après refroidissement, les imperfections, ainsi que les coutures dues aux articulations du moule sont soigneusement meulées. Enfin, la verrine subit un dépolissage à l’acide sur sa surface externe.

Verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

L’aspect de cette verrine n’a pas manqué de susciter des comparaisons avec des formes connues : larme, fruit, œil de grenouille. L’une de celle qui se voulait des plus désobligeantes : « berlingot à demi-sucé »[7] n’est pas la plus inexacte. Il n’est pas impossible que Guimard ait voulu évoquer de façon illustrative une flamme, comme crachée par l’extrémité des candélabres. Mais depuis que nous savons que les premières verrines étaient blanches, cette hypothèse parait moins crédible. Il nous semble également possible que Guimard ait voulu rendre compte de l’aspect et du travail de la matière en fusion, la verrine semblant à la fois soufflée puis pincée à l’extrémité et étirée (cette action étant traduite par les larges stries entourant le col). L’idée d’évoquer au contraire un écoulement d’une matière visqueuse vers le bas est également admissible puisque Guimard a pu l’illustrer, notamment sur les potelets d’extrémité bas des entourages secondaires. Comme souvent dans son art du dessin et du modelage semi-abstrait, de nombreuses interprétations sont pertinentes et chacun est libre de formuler la sienne.

L’acquisition de cette extrémité de candélabre et de sa verrine a été vécue avec beaucoup de joie par le Cercle Guimard. Elle sera bien sûr l’une des pièces maîtresses de la section consacrée au métro de Paris dans notre projet muséal au sein de l’hôtel Mezzara.

Frédéric Descouturelle

Notes

[1] Descouturelle, Mignard, Rodriguez, Le Métropolitain de Guimard, éditions Somogy, 2003 ; Descouturelle, Mignard, Rodriguez, Guimard L’Art nouveau du métro, éditions La Vie du Rail, 2012.

[2] Comme nous l’annoncions dans notre précédent article, nous consacrerons un jour un article spécial à l’étonnant lot de photographies dont elle fait partie.

[3] Nous donnons cette date très approximative par conjectures. Lors de la rédaction des livres sur le métro de Guimard, nous n’avons pas pu découvrir la date exacte de ce remplacement.

[4] Malheureusement, à présent, le rétablissement de verrines en verre, cibles faciles et très coûteuses, nous parait tout à fait chimérique.

[5] Cf nos articles consacrés à ce sujet : L’épidémie de faux entourages de métro en bronze aux États-Unis : première partie ; l’épidémie… seconde partie ; L’épidémie…troisième partie.

[6] L’autre verrine a été confiée au Musée des beaux-arts de Montréal.

[7] Cité sans référence par R.-H. Guerrand dans Mémoires du métro, 1961. L’article ou le livre dont est extraite cette citation n’a actuellement pas pu être retrouvé.

Les visites guidées du mois d’avril

Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles visites guidées pour ce mois d’avril :

« Hector Guimard, architecte d’art »

Le samedi 19 avril à 10h

The Castel Béranger (1895-1898). Photo André Mignard.

&

« Guimard et le métro »

Le samedi 26 avril à 10h

Enseigne de la station Tuileries. Photo F. D.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

L’étude et la restauration d’un rétrécis de cheminée en lave reconstituée de Guimard et Gillet

Nous avons le plaisir d’accueillir un article de Simon Laroche, conservateur-restaurateur d’œuvres d’art en céramique, verre et émail, dont nous avons fait la connaissance en 2023 lorsqu’il était en quête d’un sujet pour son mémoire de M2 à l’Institut national du patrimoine. Souhaitant travailler sur une œuvre en lave émaillée, il lui fallait trouver un objet appartenant à une collection publique et nécessitant une restauration. Nous lui avons alors suggéré de s’intéresser à un rétrécis de cheminée de Guimard en lave « reconstituée » émaillée très morcelé que notre ami Alain Blondel avait donné au musée d’Orsay en 2010 et dont nous avions pu photographier auparavant les fragments. Avec l’accord de Mme Élise Dubreuil, conservatrice chargée des collections d’arts décoratifs au musée d’Orsay, Simon Laroche a donc pris en charge pendant un an ce rétrécis de cheminée, désormais identifié comme « OAO 1887»[1] pour en réaliser une étude historique, une étude technique, un protocole scientifique et un rapport de restauration complet, du constat d’état aux préconisations de conservation, en passant par un compte-rendu des traitements effectués durant la phase de restauration de l’œuvre. Il a donc soutenu son mémoire de fin d’étude en 2024. Peu après, nous l’avions convié à présenter cette restauration lors de notre dernière Assemblée Générale. Il nous livre ci-après les points saillants de son travail : un rappel historique de la Maison Gillet, les collaborations avec Guimard autour de la lave émaillée, l’œuvre en elle-même, et sa restauration.

Photo de détail du linteau du rétrécis de cheminée OAO 1887, H. Guimard et E. Gillet, v.1901-1907, musée d’Orsay. Photo Inp/S.Laroche.

La Maison Gillet et la collaboration avec Guimard

François Gillet (1822-1889), peintre de formation et peintre sur porcelaine, est l’élève puis l’associé de Pierre Hachette. Il collabore à l’élaboration des plaques de lave de la façade de l’église Saint-Vincent-de-Paul. Gillet reprend l’atelier d’émaillage sur lave et de céramique de Pierre Hachette en 1848, au 9 de la rue Fénelon à Paris. Au fil de sa carrière, François gagne plusieurs médailles. L’activité de l’entreprise se déplace en banlieue parisienne en 1885, avec l’ouverture d’une usine à La Briche, zone industrielle de Saint-Denis. À partir de 1885, la maison offre à la fois une production artistique, et une production industrielle de pièces d’usage, comme l’attestent ses réclames.

Réclame pour la Maison Gillet, publiée dans CLAUDEL Joseph, « Mon Gillet », Formules, tables et renseignements usuels : aide-mémoire des ingénieurs, des architectes, etc., Paris, H. Dunod et E. Pinat, 1907, p.14. Source Gallica/BnF.

François décède en 1889, laissant son activité à son fils, Eugène (1859-1938). Formé à l’École Nationale des Beaux-Arts, ce dernier poursuit les expérimentations de son père, et réalise aussi des commandes prestigieuses, à l’image des plaques de lave de la façade de la Samaritaine en 1906. C’est Eugène qui va entamer une collaboration avec Guimard. On ne sait pas comment les deux hommes se rencontrent, possiblement à l’Exposition nationale de la céramique et de tous les arts du feu de 1897, ou plus sûrement par le biais du sculpteur Jean-Désiré Ringel d’Illzach qui a collaboré au Castel Béranger de Guimard et qui connaissait Eugène Gillet depuis au moins 1891[2].

Photographie d’Eugène Gillet, anonyme, v. 1878. Coll. part.

La première occurrence (minime car elle ne concerne qu’une cheminée) de leurs travaux se fait au Castel Béranger en 1895. C’est là aussi le premier exemple connu d’une nouvelle application de la lave en volume, avec des jeux de matière et de surface, qui s’éloigne de la peinture sur plaque de lave émaillée. Jusqu’en 1911, s’ensuivent différentes productions dont on connait encore des exemples aujourd’hui : encadrements de cheminées, plaques d’enseignes de villas, linteaux de porte, encadrements de miroir, ou encore un vestiaire.

Mais l’on retiendra surtout deux réalisations majeures dont la première est une commande en 1898 pour la maison de Louis Coilliot (1859-1905), négociant en céramiques à Lille et spécialiste de produits en lave émaillée. Atypique, elle s’adapte à sa double fonction : commerciale, avec au rez-de-chaussée le magasin ; et privée, avec un espace de réception et les appartements dans les étages. Cet édifice est une vitrine pour l’entreprise avec son parement de lave émaillée conçu par les deux hommes, qui réalisent aussi les plaques murales du vestibule, des cheminées, des contre-marches et des linteaux de portes.

Réclame pour l’entreprise Coilliot, Delemar & Dubar impr., s.d. Source Amis de la Maison Coilliot.

La seconde collaboration est la commande des plaques des parois des édicules et les enseignes des entourages découverts pour les accès du Métropolitain à partir de 1900. La rupture du contrat entre Guimard et la CMP en 1903 fait que Gillet continue seul la production des enseignes. En tout, plus de 350 panneaux et enseignes en lave émaillée sont produits pour le métro[3].

Édicule B du Métropolitain, station Porte Dauphine, H. Guimard et E. Gillet, 1902. Photo S.Laroche.

Notons enfin qu’une part des laves de style Art nouveau issue des ateliers Gillet n’a aucun lien attesté avec Guimard, mais montre des similarités dans le traitement et les inspirations.

Cette collaboration entre les deux hommes est en tout cas un témoignage précieux : elle démontre l’importance du travail conjoint entre le concepteur-designer, qui apporte sa vision artistique et ses modèles, et le technicien-industriel, qui offre quant à lui ses connaissances et techniques matérielles. Tout cela se met au service d’une volonté profonde de « démocratiser » la création artistique moderne par une production semi-industrielle, permettant de réduire les coûts et de concilier les pratiques traditionnelles d’atelier avec l’apport des nouvelles technologies apportées par le progrès.

La lave et l’émaillage

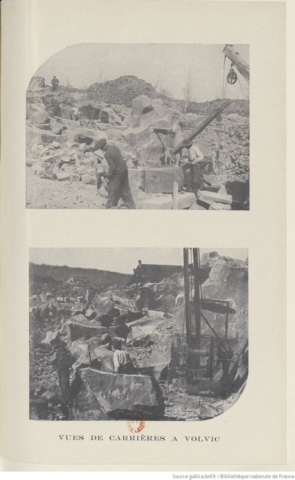

Historiquement, la lave « naturelle » émaillée fait référence à de la roche volcanique issue du Puy de la Nugère, un volcan voisin de la commune de Volvic. L’exploitation architecturale locale de cette lave remonte au XIIe siècle, et l’exploitation en carrière se poursuit toujours aujourd’hui.

Photographies des carrières d’extraction à Volvic,anonyme, début XXe s., tiré de GALLET Jehan, La lave de Volvic et ses applications dans l’industrie, thèse de doctorat, université de Nancy, Nancy, 1923. Source Gallica/BnF.

L’émaillage sur lave est quant à lui un procédé, fruit d’expérimentations au XIXe siècle. Il a profité des progrès de la science et de la chimie, est héritier de traditions artistiques et empreint de préoccupations autant utilitaires qu’esthétiques. Cette technique se développe à Paris, et s’exporte ensuite dans le Puy-de-Dôme, entre autres avec la volonté de réintroduire la polychromie en architecture, et celle de produire des décors pérennes et résistants pour les édifices religieux. C’est Ferdinand-Henry Mortelèque (1774-1842), peintre sur porcelaine et verre, chimiste et concepteur d’émaux, qui lance les premiers tests d’émaillage sur plaque de lave en 1827. De par son origine volcanique et donc son caractère réfractaire, la lave supporte les températures de cuisson nécessaires à la vitrification des émaux sans déformation.

Le premier succès de cette technique sera la commande de plaques de rues pour la capitale dans les années qui suivent, et que l’on peut toujours retrouver aujourd’hui. Mortelèque cède en 1831 son procédé à Pierre Hachette, fondateur de la première manufacture dédiée et qui participe au premier projet d’envergure qu’est la commande des plaques de la façade de l’église Saint-Vincent-de-Paul. La suite de cette aventure est poursuivie par François Gillet, comme nous l’évoquions plus haut.

Les sources d’époques font mention de nombreuses applications à la lave émaillée, dans de nombreux domaines (urbanisme, industrie, chimie, sanitaire, décoration, signalétique, art religieux et funéraire…), tant pour des productions artistiques qu’usuelles et techniques : panneaux ornementaux, plaques de rue, échelles d’étiage, paillasses de laboratoire, tables de dissection, d’orientation, plans de cuisine, voyants géodésiques, photo-céramiques, cadrans d’horloge, plaques commémoratives, bornes routières, cuves, éviers, cuvettes, etc.

Nous en arrivons à la lave dite « reconstituée ». C’est en 1882 que François Gillet brevette sous ce nom ce procédé technique. Il décrit un mélange vitrifié de deux volumes de « matière volcanique » pulvérisée, un de « fondants », et un d’« argile plastique ». Cette matière « peut être employée par moulage, modelage, tournage ou compression, à la fabrication de tous produits céramiques fabriqués dans un but artistique ou pour servir à l’industrie ». En bref, tout l’intérêt de ce procédé est d’offrir une malléabilité à la pierre de lave, obtenu grâce à l’emploi de l’argile et nécessaire à son moulage ; cela dans le but de l’employer en volume pour des pièces utilitaires et en décor architectural, tout en produisant en série, comme on le ferait pour la faïence ou pour le grès.

Le rétrécis OAO 1887

Un rétrécis (ou rétrécissement de cheminée) fait la jonction en ébrasement entre le manteau et l’âtre de celle-ci. À la fois fonctionnel et ornemental, il réduit l’ouverture du foyer et fait office de réflecteur de la lumière émise par les flammes. Il est généralement constitué d’un linteau et de deux jambages.

Rétrécis de cheminée OAO 1887, H. Guimard et E. Gillet, v.1901-1907, musée d’Orsay. Photo Inp/S.Laroche.

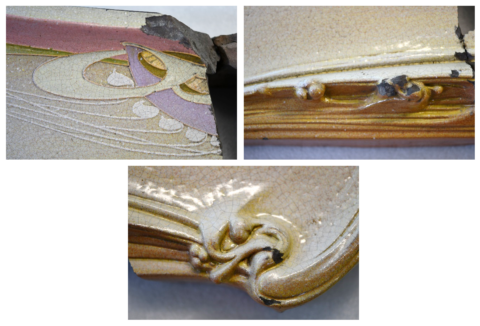

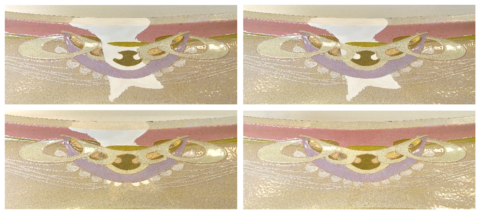

OAO 1887 présente ces trois éléments, émaillés seulement sur leurs faces, et dont les revers sont évidés en compartiments (et présentent d’ailleurs des restes de plâtre ayant servi à son installation). La forme générale est galbée tant dans le linteau que les jambages. Ce linteau est orné d’un motif central d’anneaux entrelacés, et d’éléments d’inspiration naturaliste comme des bourgeons sur sa partie basse. Ces mêmes bourgeonnements se retrouvent au sommet des jambages, et dans le même esprit végétal, de fines tiges ornées de feuilles/fleurs courent sur tous les éléments. L’ensemble joue d’une polychromie aux tons pastel : crème, verts, mauve, anis, bruns orangés, blanc. À cela s’ajoutent de subtiles touches de feuille d’or sous glaçure dans quatre petits médaillons du linteau et les « feuilles » des jambages.

Rétrécis de cheminée OAO 1887, H. Guimard et E. Gillet, v.1901-1907, détails, musée d’Orsay. Photo Inp/S.Laroche.

Il manque malheureusement à ce rétrécis son manteau — probablement en bois, à l’image de celui conservé au Toledo Museum of Art — sa plaque de seuil, et peut-être aussi une grille à houille, accessoire servant de support au combustible.

Il a été complexe de proposer une chronologie pour retracer le parcours de ce rétrécis. Le seul et unique témoignage avéré d’époque et porté à notre connaissance date de 1907, lors de la troisième édition du Salon de la Société des Artistes Décorateurs (SAD), qui s’est tenue en fin d’année au Pavillon de Marsan. Le catalogue ne cite que des « fragments d’intérieur » et atteste d’œuvres collaboratives entre Guimard et Gillet, et l’on connait en parallèle une unique photographie[4], accompagnant les colonnes d’un article de la Revue Illustrée, dont la légende mentionne cette fois un « petit boudoir de dame ».

Détail d’une photographie du fragment d’intérieur dit « petit boudoir de dame », exposé au 3e SAD en 1907

Publié dans ROYAUMONT (de) Louis E. Baudier, « Art et décoration », Revue illustrée, Paris, Ludovic Baschet, n° 24, 05/12/1907, p.774-75. Source Gallica/BnF.

Sans archive permettant de relier OAO 1887 à un projet immobilier de Guimard, nos recherches nous ont faites suggérer différentes pistes quant à la destination d’origine de l’œuvre dans les années 1903-1907, même si la plus probable est qu’il s’agit tout simplement d’un modèle d’exposition. Elle aurait pu être un projet pour la famille Nozal, soit La Surprise à Cabourg où la petite fille Nozal décrivait une « gentille cheminée en céramique jaune », soit encore l’hôtel Nozal, hypothèse s’appuyant sur le fait que plusieurs des œuvres exposées au Salon de 1907 sont des modèles connus comme ayant appartenu à la famille. Elle aurait aussi pu être conçue vers 1904 avec le projet inachevé de Villas « Style Guimard » pour la Campagne, les Bords de la Mer et le Midi de la France[5]. Le catalogue des aménagements proposés évoque une « cheminée en lave émaillée avec foyer. Prix : 385 francs » ainsi que d’une autre « cheminée Style Guimard en […] lave émaillée et foyer. Prix : 475 francs ». Enfin, elle aurait pu aussi se trouver dans la maison Desagnat à Saint-Cloud, car Alain Blondel mentionne lors de sa destruction en 1980 une « cheminée en lave émaillée, cheminée dont le chef de chantier nous fit une description fort ironique »[6].

Quoiqu’il en soit, l’œuvre démontée et endommagée n’aurait refait surface qu’en 1968, quand Alain Blondel et Yves Plantin récupère un fonds d’atelier de Guimard, entreposé depuis cinquante ans dans un hangar jouxtant l’orangerie du château de Saint-Cloud. Guimard avait obtenu de procéder à ce dépôt en 1918 – ce qui contredit certaines des hypothèses que nous formulions plus haut. Alain Blondel a conservé les fragments de l’œuvre jusqu’en 2010, date à laquelle il en fait don au musée d’Orsay.

Notons par ailleurs que ce modèle a a minima été produit en deux exemplaires. Deux jambages sont aujourd’hui conservés à la Driehaus Collections à Chicago, et proviennent de la collection John Scott vendu en 2014[7]. Ce dernier les aurait acquis aux Puces de Saint-Ouen, comme il le mentionne dans une lettre manuscrite adressée à la conservation du musée d’Orsay, probablement autour de 2007-2008.

Paire de jambages conservés à la Driehaus Collection,, inv. #60240, H. Guimard et E. Gillet, v. 1904. Photo Driehaus Enterprise Management, Inc./J. Johannpeter.

L’état de conservation de l’œuvre et les objectifs de restauration

La démarche du conservateur-restaurateur commence avant tout par une étude approfondie de l’œuvre, afin de comprendre sa matérialité, ses problématiques et enjeux de conservation, et constater son état de conservation. Cela permet ensuite de dialoguer avec le responsable de l’œuvre sur l’orientation que prendra la restauration, en fonction de ses attentes et des priorités pour la bonne conservation de l’œuvre.

OAO 1887 présentait plusieurs types d’altérations. En surface, elle était encrassée et empoussiérée de divers dépôts accumulés durant son stockage. Elle présentait aussi des développements fongiques dans des zones localisées au revers. Il a été établi que ce champignon avait probablement migré sur la surface depuis un élément en bois en contact avec l’œuvre à une certaine époque, et dans une atmosphère relativement humide. On relevait également quelques efflorescences de sels ayant migré en surface de l’œuvre, soit issus de l’œuvre en elle-même ou bien du sol sur lequel elle a pu être entreposée. Autre altération superficielle, une grande marque de brûlure de la surface émaillée du jambage senestre. L’émail s’en trouve noirci, matifié et rugueux. Nous n’avons pas pu établir l’origine de cette brûlure, mais nous avons exclu une trace d’usage car elle ne recouvre pas certains fragments adjacents. Ce dommage n’est malheureusement pas réversible.

Macro sur la zone brulée du jambage senestre. Photo Inp/S.Laroche.

D’un point de vue structurel, l’œuvre a été brisée en une vingtaine de fragments à une époque indéterminée. Elle se trouve aussi être relativement lacunaire, avec environ 30% de perte répartie en des lacunes de grandes tailles, et de nombreux petits éclats d’émail. Elle a probablement été démontée de manière brutale, en attestent des traces d’éclats causé par un outil sur ses côtés. L’œuvre a par ailleurs été modifiée avant son don au musée, probablement par Alain Blondel : d’abord collée avec une colle cyanoacrylate, elle a ensuite été disposée à plat sur des contreformes en bois et une palette, et fixée après avoir été percée sur ses côtés. Lors des premières manipulations à l’Inp, un des collages d’un jambage a par ailleurs cédé.

Photographie de OAO 1887 chez Alain Blondel en 2010. Photo F. Descouturelle.

OAO 1887 à son arrivée à l’Inp, fixée sur palette. Photo Inp/S.Laroche.

D’un point de vue global, la restauration de OAO 1887 visait donc les objectifs suivants : assainir l’œuvre, lui rendre sa lisibilité et son esthétique, et assurer son maintien structurel tout en offrant un mode d’exposition adapté. Deux facteurs majeurs ont été retenus lors de la prise de décision pour les traitements : les délais impartis dans le cadre du mémoire, et l’ampleur des interventions face à un objet de grande dimension.

Le nettoyage doit alors permettre à la fois de stabiliser l’œuvre, en traitant les micro-organismes et en retirant les sels en surface, et d’éliminer tous les accumulats de matières exogènes sur la pâte et les parties émaillées. Un test sera mené pour déterminer si la dérestauration des collages est envisageable, pour les remplacer par un adhésif adapté. Sur le linteau, les zones lacunaires doivent être réintégrées en volume et en teinte. Les jambages ne seront pas traités car les délais du mémoire ne le permettent pas. Enfin, une proposition de soclage doit être formulée pour permettre de stabiliser structurellement l’œuvre et permettre son exposition – nous ne le développerons pas ici.

Les traitements de conservation-restauration menés

Il a d’abord été nécessaire de démonter l’ensemble des fixations de l’œuvre à son support, pour permettre l’accès au dos, ce sans endommager la pâte au niveau des perforations.

Une petite opération de stabilisation a ensuite été nécessaire sur une feuille d’or mise à nu par une perte de glaçure. Pour la protéger et retrouver une apparence laiteuse, un vernis acrylique teinté dans la masse a été appliqué en une fine couche.

Poses successives de vernis isolant pour protéger le paillon d’or et imiter la glaçure. Photo Inp/S.Laroche.

L’ensemble de l’œuvre a ensuite été dépoussiéré et nettoyé. Le dépoussiérage a permis d’éliminer les résidus fongiques, mais une action curative supplémentaire a été menée à l’aide d’éthanol, jouant le rôle d’agent antifongique. Un long nettoyage progressif a ensuite été mené avec des brosses douces, cotons et solvants sur la pâte, pour uniformiser au maximum son aspect visuel, particulièrement au niveau des efflorescences salines. Il a été fait de même sur les surfaces émaillées de la face ; l’appréciation visuelle des décors en a été fortement améliorée, et a permis de retrouver la brillance des glaçures et les subtils fondus des tons pastels.

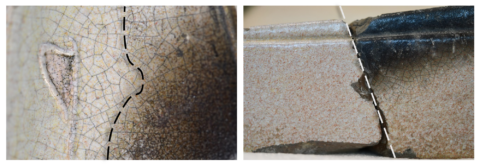

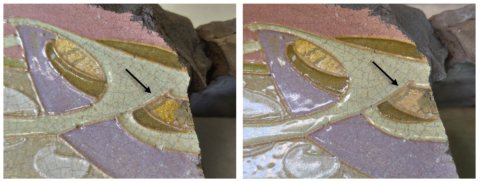

Avant, pendant et après nettoyage du réseau de faïençage encrassé sur un jambage. Photo Inp/S.Laroche.

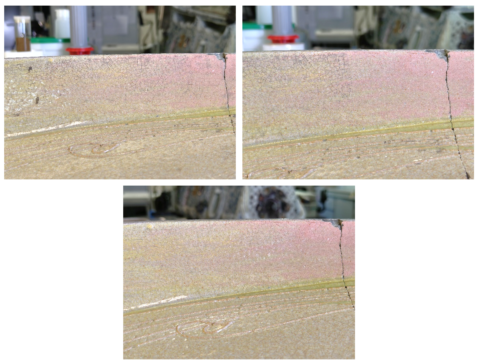

La problématique des collages a été épineuse, en cause la colle « super glue » en elle-même : cassante et sensible aux vibrations, très peu facilement réversible, et sensible à l’humidité. De plus le collage n’ayant pas été fait par un restaurateur et n’étant pas documenté, il est difficile d’évaluer sa qualité. D’où la nécessité d’au moins évaluer la possibilité de retirer et reprendre ces collages avec un test de dérestauration sur le jambage senestre. Bien que mené à terme, cet essai a pointé plusieurs défauts : très chronophage (mise en chambre de solvant, puis application de gels, puis action mécanique), hétérogène (adhésif ayant par endroit trop pénétré dans la porosité), et donc difficilement perfectible uniformément. De ce constat mitigé — efficacité médiocre et perte en qualité de contact des tranches du fait d’un nettoyage imparfait — nous avons décidé de ne pas poursuivre sur cette lancée. Cela aurait considérablement impacté l’achèvement de la restauration dans les délais contraints du mémoire.

Le jambage dérestauré a tout de même bénéficié d’un nouveau collage avec un adhésif adapté et couramment utilisé en restauration, pour ses propriétés mécaniques, sa stabilité physico-chimique dans le temps et sa retraitabilité aisée au besoin d’une nouvelle restauration.

Concernant les réintégrations en volumes des grandes lacunes, celles-ci ont été réalisées en plâtre. Ces comblements ont été moulés directement dans les lacunes, en isolant l’œuvre du plâtre, puis rapportés et collés à leur emplacement. Cela évite un apport d’humidité et de sels lors du séchage du plâtre, puisque celui-ci n’est rapporté que plus tard sur l’œuvre, et isolé de celle-ci avec un adhésif aisément retraitable au besoin. Les finitions de surface ont été réalisées à l’aide d’un enduit vinylique poncé puis verni. La texture de la glaçure n’a pas été reprise, de même que certains filets en relief, afin d’aider au distinguo original/restauré. Les « grappes » manquantes de la guirlande en partie basse n’ont pas été restituées, afin de limiter l’interprétation. La poursuite des volumes suffit à fermer harmonieusement les formes et ne perturbe pas la lecture.

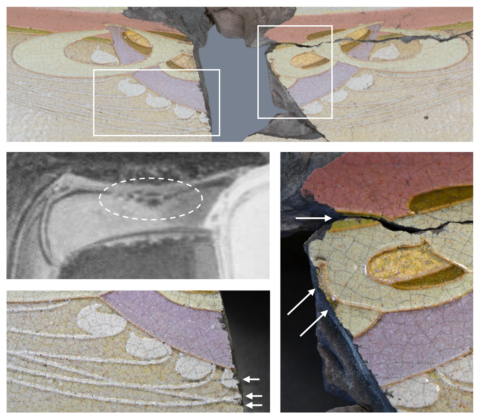

Linteau après intégration des comblements des lacunes au plâtre. Photo Inp/S.Laroche.

Bouchage à l’aide d’un enduit vinylique des petites lacunes, lignes de cassure et éclats sur le linteau. Photo Inp/S.Laroche.

L’étape de la retouche a nécessité des partis-pris en concertation avec la conservatrice en charge. La retouche devait être discrète et poussée, et permettre entre autres de restituer et fermer le motif central lacunaire. Nous nous sommes donc basés sur les informations à notre disposition : la photographie (floue) du Salon de 1907, et les bordures de la lacune. La décision finale s’est faite sur un des différents rendus proposés et jugé comme le moins interprétatif, permettant de fermer le dessin de manière cohérente et harmonieuse.

Détails ayant guidé à la restitution du motif : la photographie de 1907, les tiges et feuilles blanches et les restes d’émaux en bordure de la lacune centrale du linteau. Photo Inp/S.Laroche.

Cette retouche a été faite à l’aide de peintures acryliques, apposées en technique de pointillisme pour imiter les émaux. Enfin, tant en protection qu’en rendu visuel, un vernis brillant est venu compléter l’ensemble.

Restitution progressive du motif central du linteau. Photo Inp/S.Laroche.

Conclusion

OAO 1887 est aujourd’hui reparti au musée d’Orsay. L’institution a pour objectif de le valoriser dans un futur proche, et permettre enfin au public de découvrir cette œuvre jusque-là jamais exposée. Cette œuvre est l’un des rares témoignages d’une technique expérimentale méconnue, elle-même dérivée de la lave émaillée qui reste peu connue du grand public malgré sa présence récurrente dans l’architecture et l’urbanisme parisien.

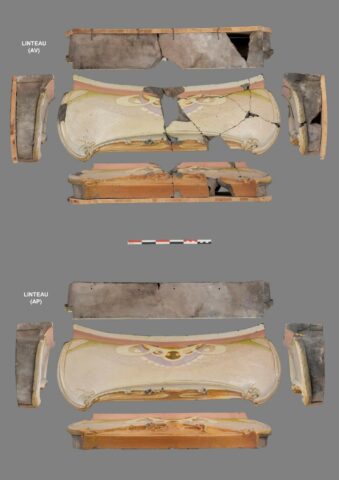

Comparaison avant (AV) et après (AP) restauration du linteau. Photo Inp/S.Laroche.

La poursuite de ce projet de restauration sur les jambages est également à souhaiter pour que l’œuvre retrouve son unité visuelle et structurelle. Les éléments identiques de la Driehaus Collection pourraient d’ailleurs probablement servir de modèles aux restitutions.

Je remercie à nouveau chaleureusement tous les acteurs et actrices qui ont contribué à mon travail, dont bien entendu le Cercle Guimard pour nos échanges durant cette année.

Pour aller plus loin :

- Le mémoire complet est disponible à la lecture sur la Médiathèque numérique de l’Inp :

https://mediatheque-numerique.inp.fr/documentation-oeuvres/memoires-diplome-restaurateurs-patrimoine/etude-conservation-restauration-dun-retrecis-cheminee-en-lave-reconstituee-emaillee-hector-guimard-eugene-gillet-vers-1901-1907-paris

Simon Laroche

Notes

[1] OAO est l’acronyme de Objet Art Orsay.

[2] F. Descouturelle, O. Pons, La Céramique et la lave émaillée d’Hector Guimard, p. 133, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[3] Ibid, p. 141.

[4] F. Descouturelle, O. Pons, op. cit., p. 139, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[5] Cf. G. Vigne, Hector Guimard, p. 238-241, éditions Ch. Moreau & F. Ferré, 2003.

[6] Blondel, Alain, 1960 : Blondel et Plantin à la découverte de Guimard, in Guimard colloque international musée d’Orsay, RMN, 1984.

[7] F. Descouturelle, O. Pons, op. cit., p. 139, éditions du Cercle Guimard, 2022.

Assemblée Générale du Cercle Guimard le 22 mars 2025 à la mairie du XVIe arrondissement

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Cercle Guimard aura lieu le samedi 22 mars 2025 de 10 h à 11 h 30 à la mairie du XVIe arrondissement, salle de la Rotonde au rez-de-chaussée, 71 avenue Henri-Martin ; métro 9, rue de la Pompe ou RER C, Henri-Martin.

Au cours de cette AG, nous présenterons le rapport du Président, les comptes de l’association, renouvellerons une partie du Conseil d’administration et proposerons d’y intégrer de nouveaux membres. Comme annoncé à la dernière AG, nous proposerons des modifications complémentaires des statuts dans le but de garantir le respect des valeurs de l’association, de favoriser une gestion plus fluide et de renforcer la gouvernance.

Enfin nous vous informerons sur les projets en cours, notamment sur le troisième appel d’offre lancé par la Direction de l’Immobilier de l’État qui scellera l’avenir de l’hôtel Mezzara et de notre projet pour créer une institution muséale dédiée à l’œuvre d’Hector Guimard avec Hector Guimard Diffusion.

Escalier du hall de l’hôtel Mezzara. Photo N. H.

Si nous parvenons à le rapatrier à temps, nous montrerons et commenterons brièvement notre dernier achat : une surprise de taille concernant le métro de Guimard.

Photo F. D.

Nos adhérents recevront bientôt une convocation par courriel pour cette AG selon les conditions prévues par nos statuts.

Nous vous rappelons que chaque assemblée a un coût financier et organisationnel important. Votre présence physique est donc particulièrement attendue cette année afin d’obtenir le quorum, défini dans les statuts, et voter sur ces modifications, les pouvoirs ne comptant pas.

Si vous n’êtes pas à jour de cotisation 2025 ou si vous souhaitez adhérer avant la réunion et voter, il est encore temps d’adhérer pour l’année en cours, en ligne ou par courrier.

Si vous prévoyez d’adhérer ou de renouveler votre adhésion le jour même, prévoyez d’arriver 30 mn à l’avance.

Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions des statuts de l’association, le droit de voter à l’assemblée est réservé aux seuls membres à jour de leur cotisation à la date de la réunion.

Nous vous attendons nombreux et, comme à chaque fois, enthousiastes !

Très cordialement,

Peggy Laden et Frédéric Descouturelle

Secrétaires du Cercle Guimard

Visites guidées du mois de mars

Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles visites guidées pour ce mois de mars :

« Hector Guimard, ses œuvres de jeunesse »

Le dimanche 16 mars à 10h

Façade sur rue de l’Hôtel Jassedé, rue Chardon Lagache. Hector Guimard, 1893. Photo Olivier Bost.

&

« Le Marais et le nouveau Paris de 1900 »

Le dimanche 23 mars à 10h

La synagogue de la rue Pavée, Hector Guimard, photographie de Maximilien Pascaud.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

Guimard (père) améliore la constitution humaine, amuse les enfants et libère la femme !

La consultation du site de l’INPI permet d’accéder facilement aux brevets d’invention déposés de 1791 à 1901[1]. Pendant cette période, aucun brevet n’a été déposé par Hector Guimard et ce n’est qu’en juin 1910 qu’il a déposé un brevet pour des lustres à pendeloques qui ont été commercialisés sous le nom des « Lustres Lumière » par la maison Langlois. Puis, c’est après-guerre qu’il a déposé en 1921 une série de brevets pour sa méthode de « Standard Construction ». Cependant, le nom de Guimard apparaît bien en tant que déposant de brevets pendant la période 1791-1901, mais il s’agit de René Guimard, qui n’était autre que le père d’Hector.

Né à Toucy dans l’Yonne, le 7 septembre 1839, (Germain) René Guimard était orthopédiste, métier qui correspondait à la fois à nos actuelles professions de kinésithérapeute et de professeur de gymnastique. Il s’était établi à Lyon où il s’est marié le 22 juin 1867 avec Marie Françoise Bailly (1839-1899). Le couple avait alors déjà deux enfants : Hector Germain, né le 10 mars 1867 et Marie Renée, née le 21 février 1866. Ils ont ensuite eu un second fils, (René) Paul, né le 9 décembre 1870. La famille a quitté Lyon à une date que nous ne connaissons pas, pour s’installer tout d’abord à Levallois-Perret, puis à Paris en 1883 où René Guimard a installé son « gymnase médical et orthopédique franco-suédois » au 112 boulevard Malesherbes. À son décès, en 1899, Paul Guimard lui a succédé puis, une décennie plus tard, en 1910, a transféré l’établissement rue de Chazelles où il disposait d’une grande piscine[2].

Il n’est pas étonnant que René Guimard ait voulu innover dans son domaine d’activité professionnelle. Et c’est ainsi que le 4 octobre 1872, représenté par sieur Feuillat, 14 rue de la Ferrandière à Lyon, il a déposé un brevet pour « perfectionnements apportés aux appareils gymnastiques permettant d’établir un gymnase complet et suffisant dans l’espace rigoureusement nécessaire », enregistré le 4 décembre 1872.

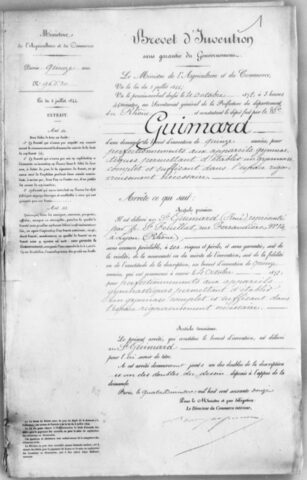

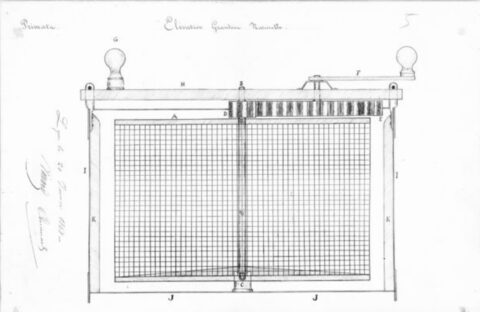

René Guimard, brevet 96630, déposé le 4 octobre 1872, p. 1. Site INPI.

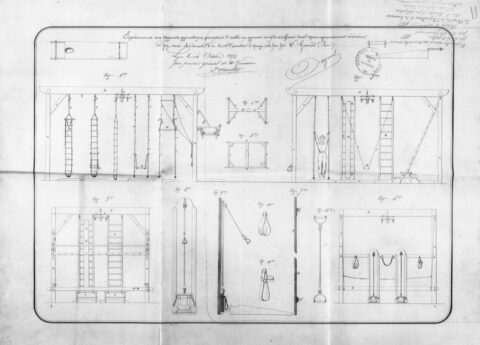

Dans le mémoire descriptif de ce brevet, il s’agit de rationaliser la disposition des différents agrès sur une sorte de gibet en quadrilatère. Cette disposition permet d’occuper un volume plus réduit que celui qu’on trouve habituellement dans un gymnase. René Guimard visait ainsi le marché des particuliers férus d’efforts musculaires et d’étirements ligamentaires, ainsi que celui des écoles dans lesquelles il espérait diffuser cette « science amélioratrice de la constitution humaine ». Après la défaite de 1870, l’éducation physique a en effet bénéficié d’un réel engouement que l’on retrouve aussi bien dans les visées politiques que dans la littérature de l’époque.

René Guimard, brevet 96630, déposé le 4 octobre 1872, p. 7. Site INPI.

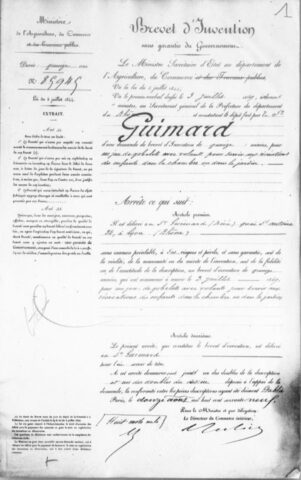

Également dans l’optique de développer l’activité physique, René Guimard avait déposé trois ans plus tôt, le 3 juillet 1869, un brevet pour « un jeu de gobelets avec volants pour servir aux récréations des enfants dans la chambre ou dans le jardin », enregistré le 12 août 1869. À cette date, il habitait au 34 quai Saint-Antoine à Lyon.

René Guimard, brevet 95945, déposé le 3 juillet 1869, p. 1. Site INPI.

René Guimard, brevet 95945, déposé le 3 juillet 1869, p. 4. Site INPI.

Il s’agit d’un nouveau jeu de lance et attrape volant et c’est sur l’excellent site « La Vie du volant » que nous recueillons des informations supplémentaires.

Dans cette famille de jeux, on trouve l’ancien jeu du volant dont descend le célèbre badminton, formalisé dans le dernier quart du XIXe siècle.

Le jeu du volant. Henry-René d’Allemagne, Musée rétrospectif de la classe 100. Jeux à l’exposition Universelle Internationale de 1900, à Paris, Tome I, 1903, p. 216. Source Gallica.

Mais cette famille comprenait aussi d’autres jeux dont le but était d’attraper et de se renvoyer une balle ou un volant au moyen d’un cornet fixé sur un bâton.

Le jeu du cornet. Le Bon Génie, Journal des Enfants, 3e année, n° 17. Source Gallica.

Une description en était donnée dès 1826 :

« Le volant assis ou aux cornets a fait fortune il y a quelques années. On substitue à la raquette un cornet de cuir ou de carton verni, fixé au bout d’une baguette d’un pied à dix-huit pouces de longueur. On reçoit le volant dans le cornet, et on le lance à son vis-à-vis, qui le reçoit de la même manière. Ce jeu n’est pas aussi facile que le volant ordinaire, il est aussi moins répandu[3]. »

Le jeu breveté par René Guimard est donc une variante de ce jeu du cornet qui était tombé en désuétude. Il s’en distingue par l’angle obtus formé par le bâton et le cornet, angle qui permet de donner à la trajectoire du volant une plus grande hauteur et une plus longue distance et facilite ainsi les échanges. Dans le mémoire descriptif du brevet, René Guimard jugeait en effet que la traditionnelle forme droite du manche et de son cornet ne permettait guère que des trajectoires verticales « comme avec un bilboquet ». Ce cornet que René Guimard nommait un « gobelet », affecte d’ailleurs une forme de cloche qui facilite le recueil du volant. Ce jeu a bien été édité sous le nom assez mystérieux de « Jeu de Cylicione », sans grand succès semble-t-il. Mais des collectionneurs de jeux en ont recueilli des exemplaires. On reconnaît bien la forme évasée en cloche du cornet, ainsi que le profil du manche en bois tourné du dessin du brevet de 1869.

Jeu de Cylicione, c. 1869. Photo Jeux anciens. Collection de Jeux d’Antan.

Au revers du couvercle de la boîte, on trouve quelques instructions :

N° 1. – S’exercer à lancer le volant verticalement au-dessus de la tête, le plus haut possible.

N° 2. – Jouer à deux, avec un ou deux volants à la fois ; s’exercer des deux mains, debout et assis.

N° 3. – Lancer le volant d’un bras et le recevoir de l’autre, et réciproquement.

N° 4. – Lancer par un effort du poignet et de l’avant-bras ; suivre des yeux le parcours du volant.

La règle du Jeu y est succinctement précisée :

« La partie se compose du nombre de points convenus. On doit compter le nombre de coups ; le coup est bon si l’on évite au volant de tomber à terre. »

Jeu de Cylicione, c. 1869. Photo Jeux anciens. Collection de Jeux d’Antan.

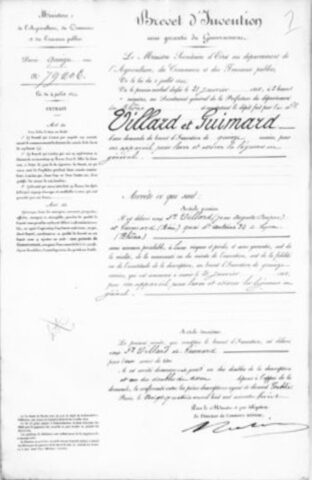

Plus inattendu, le premier brevet que René Guimard avait déposé, conjointement avec le sieur Jean Auguste Prosper Villard, concernait un sport presque aussi amusant, celui du lavage et de l’essorage des légumes. Déposé le 21 janvier 1868, ce brevet a été enregistré le 24 mars 1868. À cette date, et au moins depuis 1867, année de son mariage, René Guimard habitait déjà au 34 quai Saint-Antoine à Lyon.

Jean Auguste Prosper Villard et René Guimard, brevet 79206, déposé le 21 janvier 1868, p. 1. Site INPI.

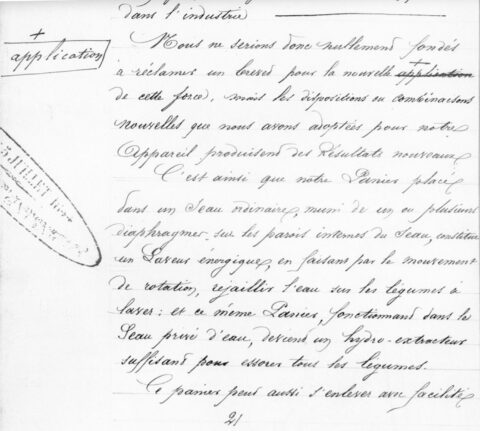

Dans le mémoire descriptif du brevet, Villard et Guimard déclarent que leur appareil fonctionne grâce à la force centrifuge, tout en prenant le soin de préciser qu’ils ne revendiquent pas un brevet pour une nouvelle utilisation de cette force « qui a déjà de nombreuses applications dans l’industrie. » Cependant, ils estiment que « les dispositions ou combinaisons nouvelles qu[’ils ont] adoptées pour [leur] appareil produisent des résultats nouveaux. »

Jean Auguste Prosper Villard et René Guimard, brevet 79206, déposé le 21 janvier 1868, p. 2 (détail). Site INPI.

Il s’agit d’un panier grillagé circulaire qui est maintenu dans une armature métallique sur un axe reposant sur une crapaudine. Il est mu par un engrenage qui surmultiplie la vitesse de rotation imprimée par une manivelle, tout en prenant appui de l’autre main sur une poignée fixe.

Jean Auguste Prosper Villard et René Guimard, brevet 79206, déposé le 21 janvier 1868, p. 2 (détail). Site INPI.

Plongé dans un seau ordinaire rempli d’eau, l’appareil assure une fonction de lavage des légumes placés dans le panier. Une fois le seau vidé, le même mouvement de rotation provoque un essorage efficace.

Ce dispositif, s’il était bien le premier du genre, présentait un avantage indéniable. En effet, jusque-là, on lavait la salade à grande eau avant de l’essorer en extérieur dans un panier en osier (puis en fil métallique) en lui imprimant à bout de bras de grands mouvements de balancier.

Tout le monde aura reconnu dans ce mémoire descriptif le précurseur de la célèbre essoreuse à salade en plastique brevetée un siècle plus tard en 1971 par Jean Mantelet[4] (1900-1991), fondateur de Moulinex, et en 1973 par Gilberte Fouineteau. Leur seule innovation par rapport à l’appareil de Villard et Guimard est l’intégration du couvercle et de la cuvette remplaçant le seau ordinaire.

Essoreuse à salade Moulinex 5 litres, Réf. K1690104, vendue 19,99 €, garantie 2 ans. Source site Moulinex. Droits réservés.

René Guimard et Jean Auguste Prosper Villard avaient-ils conscience de « libérer la femme » ainsi que le promettra plus tard (en 1961) ce célèbre slogan de la marque Moulinex ? Si la mécanisation et la robotisation de certaines tâches ménagères permettaient effectivement de gagner du temps libre, le féminisme de ce slogan commercial était tout relatif puisqu’il sous-entendait que la place des femmes était au foyer.

Publicité pour Moulinex, sans date, Archives départementales du Calvados, 157J/1257. Droits réservés.

Grâce à ces dépôts de brevets, la figure de René Guimard dont nous ne savons pratiquement rien et dont nous n’avons aucun portrait, prend une couleur sympathique alors que, jusqu’à présent, la mésentente qu’on l’on suppose avoir existé entre son fils Hector et lui pouvait en donner une image défavorable[5]. En tous cas, si le gène de l’inventivité n’a certes pas encore été localisé dans le génome humain, cette qualité, qu’elle soit innée ou acquise, s’est visiblement transmise de René à Hector.

Frédéric Descouturelle

Remerciements

Nous remercions Frédéric Baillette qui anime le site « La Vie du Volant ». Nous avons puisé des renseignements et des citations dans son article très fourni « Jeux de lance et attrape volants ». Nous avons reproduit avec sa permission des illustrations provenant de son article.

Notes

[1] https://archives.inpi.fr/brevets?arko_default_63f395e1547dd–ficheFocus=

[2] Cf. l’article de Marie-Claude Paris « De Lyon à Paris, Hector Guimard et ses proches : famille, voisins et clients ».

[3] A. Paulin-Désormeaux (1785-1859), Les Amusements de la campagne […] recueillis par plusieurs amateurs […], Tome 4, Chapitre XXII : « Le Volant », Paris, Audot Libraire-Éditeur, 1826, p. 222.

[4] En 1953, Mantelet avait déjà créé une essoreuse à salade baptisée « légumex ».

[5] Hector Guimard semble avoir quitté très jeune, avant 1885, le domicile parental pour être hébergé chez Appolonie Grivellé que nous supposons avoir été sa marraine. Le 17 mars 1898, à propos d’un différend tenant à son manque d’assiduité en tant que professeur à l’école nationale des arts décoratifs, il écrivait à son directeur Auguste Louvrier de Lajolais (1829-1908), l’assurant de son affection et que l’admiration qu’il lui portait lui était « d’autant plus précieuse [pour lui qu’il était] entré dans [son] école abandonné par [ses] parents, condamné à accepter la protection d’une parente avec celle d’amis » (cité par Georges Vigne in Guimard, éditions Charles Moreau et Felipe Ferré, 2003). Ainsi, on considère souvent que Louvrier de Lajolais a pu jouer pour Hector Guimard le rôle d’une figure paternelle.

Addenda du 24 mars 2024

Après la publication de cet article, M. Frédéric Baillette a publié sur le blog de La Vie du volant un article très complet sur les dépôts de brevets de jeux de volant intitulé « Quant le volant passe son brevet« .

Hector Guimard et le Jugendstil

Nous avons le plaisir de publier un article de notre adhérent suisse de longue date, Michel Philippe Dietschy-Kirchner, rédigé à l’occasion de l’exposition que Munich consacre ces jours-ci au Jugenstil — le versant allemand du style Art nouveau. À partir des pièces présentées, il élargit son propos en élaborant des associations possibles au sein du mouvement européen, notamment avec les œuvres d’Hector Guimard et de Paul Follot.

Jugendstil made in Munich est une exceptionnelle exposition conjointe de la Kunsthalle München et du Münchner Stadtmuseum. Elle se tient à la Kunsthalle de Munich du 25 octobre 2024 au 23 mars 2025 et regroupe les œuvres du Münchner Stadtmuseum (qui possède une collection de renommée internationale), complétées par des prêts d’autres institutions et de collections privées. Des textiles originaux sont notamment à nouveau montrés au public. Tous les textes sont écrits en allemand avec une traduction en anglais. Elle rencontre un franc succès bien mérité.

À la fin du 19ème siècle, Munich, grâce à d’excellentes opportunités de formation et d’expositions, est devenue une métropole de la culture ouverte au monde. Elle attire de ce fait des artistes de toute l’Europe. Dans ce foisonnement innovateur est né en 1896 la revue Jugend, Münchener illustrierte Wochenscrift für Kunst und Leben. Elle donnera le nom de « Jugendstil » à la révolution esthétique allemande, tandis que la française s’appellera « Art nouveau », grâce au galeriste parisien (d’origine allemande) Siegfried Bing (1838-1905). Le programme de cette revue, comme sa qualification l’indique, « hebdomadaire munichois de l’art et du style de vie », est de réformer tous les domaines de la vie (Lebensreform), comme d’autres mouvements de son époque. Les valeurs fondamentales de la société sont remises en question par l’industrialisation galopante, la surexploitation des sols et des matières premières, la destruction des sites naturels et des paysages, la pollution, l’explosion des villes avec l’entassement des populations, la paupérisation, l’injustice sociale et l’insalubrité. Une réponse potentielle à ces défis a été proposée dans les idéaux d’une cohabitation harmonieuse avec la nature et entre les humains. Cette vision globale se retrouve également dans le Gesamtkunstwerk, théorie où l’ensemble des conceptions artistiques forme un tout cohérent. Les prémices du développement durable, de la répartition équitable des richesses, de l’égalité et de la tolérance sont ainsi posés. Elles motivent les initiatives suivantes apparues à l’aube du XXe siècle. Rudolf Steiner (1861-1925) développe l‘anthroposophie dans le sens de l’intégration de l’humain dans l’univers, comme l’agriculture biodynamique pour conserver la fertilité des sols et stimuler la production des cultures. Des ligues pour la protection du patrimoine (1905) et de la nature (1909) ont été créées en Suisse. Le médecin Maximilian Bircher-Benner (1867-1939) redéfinit la diététique par les bienfaits du birchermuesli. Des restaurants végétariens naissent un peu partout : Haus Hiltl, le premier à Zurich en 1898, ou Ethos à Munich. La mode commence à devenir plus confortable et plus respectueuse du corps en abandonnant les corsets trop serrés et en concevant des coupes plus amples. Le processus de la création artistique ne se fonde dorénavant plus sur le recopiage d’œuvres du passé, de répertoires de motifs ou de la nature de manière figurative (approche naturaliste), mais sur la recherche d’un nouvel ornement plus abstrait inspiré par cette dernière (approche organique). Elle n’est plus reproduite en tant que telle, mais l’artiste la dépasse en interprétant la quintessence, le dynamisme et la vitalité de l’esprit de son mouvement. Le modèle ne peut souvent plus être reconnu du premier coup. Ces deux extrêmes, naturaliste et organique, sont à considérer comme un continuum. Cette nouvelle danse de la nature a été décrite en « coup de fouet », tant en France pour la production des périodes Art nouveau d’Hector Guimard (1867-1942)[1] qu’en Allemagne pour la tapisserie au motif de cyclamen d’Hermann Obrist (1862-1927).

Tapisserie au motif de cyclamen dessinée par Hermann Obrist et réalisée par Berthe Ruchet, vers 1895, tissu de laine (à l’origine bleue) avec broderie de soie, haut. 1,19 m, marg. 1,83 m, Münchener Stadtmuseum. Source : www.kunsthalle-muc.de. Droits réservés.

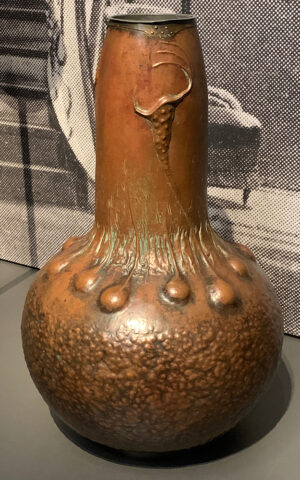

De plus, grâce aux progrès scientifiques et technologiques, la découverte de mondes nouveaux dans les fonds sous-marins et les organismes microscopiques amène de nouvelles sources d’inspiration, qu’on peut retrouver dans ce grand vase de sol, comme dans certains décors animaliers et d’inspiration sous-marine de l’immeuble du Castel Béranger d’Hector Guimard à Paris[2].

Vase de sol dessiné par un artiste inconnu et réalisé par I. Winhart & Co., München, 1906, cuivre et laiton, Münchener Stadtmuseum. Photo auteur.

En effet, Hector Guimard s’est démarqué de ses collègues français par l’approche la plus organique et la moins naturaliste, plus proche finalement de celle du Jugendstil que de l’Art nouveau. D’ailleurs, les abat-jours de Marie Herberger (1875-1963) rappellent le style Guimard. Aurait-elle vu entre autres les entourages du Métropolitain d’Hector Guimard dans le portfolio allemand Ausgeführte moderne Kunstchmiede-Arbeiten[3] ?

Marie Herberger, abat-jour en tôle de fer, c. 1905, Münchener Stadtmuseum, don Alexandra Aichberger, petite nièce de l’artiste. Photo auteur.

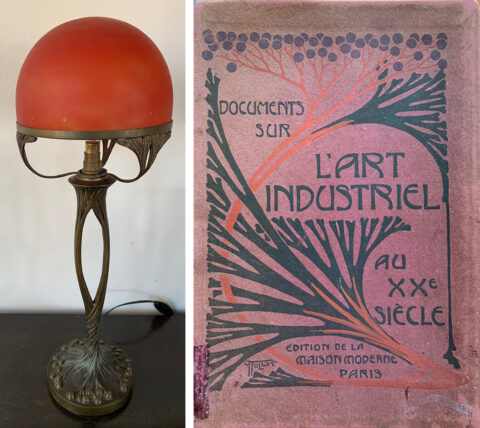

Le critique et historien d’art allemand Julius Meier-Graefe (1867-1935) a tissé des liens internationaux, notamment entre la France, la Belgique et l’Allemagne. La visite de la Maison d’Art La Toison d’Or et la rencontre de Henry Van de Velde (1863-1957) lors d’un voyage en compagnie de Siegfried Bing à Bruxelles au printemps 1895 a nourri les deux hommes de concepts novateurs pour chacune de leur future galerie d’art. Durant son séjour à Paris, outre ses activités d’écriture dans des revues d’art allemandes et françaises, il collabora avec Siegfried Bing au sein de La Maison de l’Art nouveau en tant que conseiller artistique en 1895, avant d’ouvrir la sienne, La Maison Moderne, de 1899 à 1905. Il y sélectionnera des artistes de toute l’Europe, comme Paul Follot (1877-1942), Henri Van de Velde, Peter Behrens (1868-1940) et Félix Vallotton (1865-1925)[4]. Paul Follot (marié à une artiste peintre allemande connue à Paris) a aussi choisi une approche plutôt organique, mais d’une facture moins extrême que celle d’Hector Guimard et du Jugendstil[5]

Le motif de sa lampe, qui se retrouve aussi sur sa couverture des Documents sur l’Art industriel au XXe siècle, trahit bien une origine naturelle, sans que toutefois une espèce spécifique puisse être formellement identifiée.

À gauche : Pied de lampe en bronze argenté, non signé, attribué à Paul Follot et abat-jour en verre, non signé, attribué à Daum, pour La Maison Moderne, 1901-1902, haut. 0,43 m. Coll. part. Photo auteur.

À droite : Documents sur l’Art industriel au XXe siècle, couverture signée de Paul Follot, édition de La Maison Moderne, 1901, haut. 0,30 m, larg. 0,21 m. Coll. part. Photo auteur.

En dernier lieu, comme Hector Guimard au début de sa carrière lors de sa période proto Art nouveau, Richard Riemerschmid (1867-1957) dans ses premiers meubles et Bernhard Pankok (1872-1943) ont revisité le style gothique dans respectivement ce buffet et cette armoire-vitrine.

À gauche : buffet dessiné par Rischard Riemerschmid et réalisé par la Möbelfabrik Wenzel Till, München, 1897, if et fer, Landesmuseum Württemberg, Stuttgart. Photo auteur.

À droite : armoire-vitrine de la salle à manger de la Villa Obrist dessinée par Bernhard Pankok et réalisée par les Vereinigte Werkstätte für Kunst im Handwerk, München, 1898-1899, chêne et verre (étagères refaites), Münchener Stadtmuseum. Photo auteur.

Ces associations entre le Jugendstil et Hector Guimard sont-elles fortuites ou le fruit d’influences délibérées ? Cette question a déjà été soulevée dans une actualité parue le site internet du Cercle Guimard[6]. L’hypothèse d’une conception quasi-simultanée y a été avancée.

Les apports d’Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) lors de sa formation, ainsi que de Victor Horta (1861-1947) et de Paul Hankar (1859-1901) lors de son voyage à Bruxelles en été 1895 sont clairement établis pour Hector Guimard. Cependant, une connexion privilégiée avec le Jugendstil n’est pas évidente, à part les échanges d’informations au sein du réseau des galeries d’art et dans la riche littérature des arts décoratifs de l’époque. Ces derniers sont également facilités par le développement des moyens de communications et de déplacements. L’émulation artistique au tournant du siècle dernier se fonde sur les mêmes bases dans toute l’Europe, telles qu’un retour aux sources de la nature, du Moyen-Âge et du monde fantastique des contes et légendes, la découverte des arts orientaux, le concept de l’art dans tout et pour tous. Il n’est alors pas étonnant de retrouver des similitudes dans les démarches créatives entre les œuvres d’Hector Guimard et du Jugendstil. En sachant son fort caractère, ainsi que sa liberté et son indépendance d’esprit le maintenant en dehors des clivages patriotiques, il ne se gênait pas pour suivre son propre chemin, se différenciant de ses collègues français et pouvant se rapprocher stylistiquement du Jugendstil.

Michel Philippe Dietschy-Kirchner

Notes

[1] Descouturelle Frédéric : « Hector Guimard : Inventivité et économie de création par transformations, combinaisons et réutilisations de motifs décoratifs d’un matériau à l’autre, d’un produit édité à un autre », intervention lors de la journée d’études « Autour d’Hector Guimard » pour le 150e anniversaire de sa naissance, Musée des Arts décoratifs de Paris, 13 octobre 2017, https://youtu.be/QHxzlnCjP04

[2] Briaud Maréva : « Le Bestiaire fantastique et coloré du Castel Béranger » actualité publiée sur le site internet du Cercle Guimard, 12 janvier 2025.

[3] Rehme Wilhelm : Ausgeführte moderne Kunstchmiede-Arbeiten, Baumgärtner, Leipzig, 1902.

[4] Mothes Bertrand : « La Maison moderne de Julius Meier-Graefe, une galerie allemande à Paris ? » dans Les artistes et leurs galeries, Paris-Berlin, 1900-1950, tome II : Berlin, sous la direction de Denise Vernerey-Laplace et d’Hélène Ivanoff, Presses universitaires de Rouen et du Havre, Mont-Saint- Aignan, 2020, Chapitre X, pages 245-261.

[5] Sanchez Léopold Diego : Paul Follot, un artiste décorateur parisien, AAM Éditions, Bruxelles, 2020.

[6] Descouturelle, Frédéric avec la participation de Pons, Olivier : « Guimard, Riemerschmid et Thonet, une étonnante convergence pour le piètement d’une petite table », actualité publiée sur le site internet du Cercle Guimard, 14 janvier 2024.

Le bestiaire fantastique et coloré du Castel Béranger

Le Cercle Guimard a déjà consacré plusieurs articles au Castel Béranger, l’immeuble de rapport commandé par Élisabeth Fournier[1] à Hector Guimard en 1894 et achevé en 1898. Notre dernier article[2] a montré que le complet bouleversement stylistique opéré par Guimard lors de sa construction de 1895 à 1898 avait correspondu avec le changement de fournisseurs des décors en céramique. Cette fois, nous mettons l’accent sur le bestiaire fantastique et coloré qui orne ses façades, en présentant tout d’abord les singularités de ce projet, puis la dimension fantastique de son décor inspiré de la nature et du répertoire néogothique. Enfin, la matérialité et la polychromie de ce bestiaire seront explicitées.

« Cet immeuble, […], est destiné à révolutionner l’art de la construction. L’aspect est vraiment extraordinaire »[3].

À l’image de ces propos tenus par un journaliste dans un article dédié au Castel Béranger, hier comme aujourd’hui, la façade de cet édifice ne passe pas inaperçue dans l’espace public. Le fait qu’il ait été l’un des lauréats du concours des façades organisé par le Conseil municipal de Paris en 1898 témoigne de la volonté des pouvoirs publics du moment d’encourager une architecture en rupture avec la monotonie des façades des traditionnelles maisons de rapport haussmanniennes « qui rend[ai]ent les rues de Paris ennuyeuses à dormir debout »[4]. Sa construction a d’ailleurs été contemporaine des travaux de la commission instituée en vue d’élaborer un nouveau règlement de voirie autorisant une plus grande liberté des silhouettes des immeubles et de leurs saillies[5].

Le projet du Castel Béranger : modifications et singularités

Un décor éloigné du projet initial

Pourtant, ce riche décor à l’origine de la renommée internationale du Castel Béranger et d’Hector Guimard n’était pas celui initialement prévu par l’architecte. La lecture des élévations de façades du dossier de permis de construire déposé par Guimard en mars 1895 révèle un projet de décorum initial avorté. En effet, après son séjour bruxellois durant l’été 1895 au cours duquel il a rencontré les architectes Victor Horta (1861-1947) et Paul Hankar (1859-1901), Guimard a redessiné l’ensemble du second œuvre du Castel Béranger. C’est ainsi qu’un bestiaire fantastique et coloré est apparu sur les façades, mais aussi à l’intérieur de l’immeuble.

Un bestiaire en façade : l’unique exemple dans l’œuvre de Guimard

Le terme « bestiaire » est ici entendu de la même manière que le définit le dictionnaire Larousse ; à savoir, comme l’« ensemble de l’iconographie animalière, ou groupe de représentations animalières »[6]. En observant les façades du Castel Béranger on peut aisément identifier des éléments du décor ayant une représentation plutôt figurative, inspirée de la faune. On peut reconnaitre facilement la forme d’un chat.

Panneau du chat faisant le gros dos en grès émaillé du Castel Béranger, réalisé par Gilardoni & Brault en 1897. Photo Nicholas Christodoulidis.

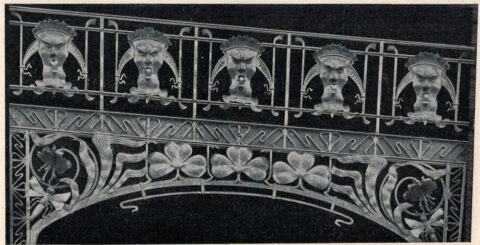

Les motifs centraux des balcons en fonte sont mi-humain et mi-félin. Leur large nez peut même évoquer le mufle d’un lion, motif récurrent sur les fontes ornementales au XIXe siècle.

Motif central des balcons en fonte du Castel Béranger, réalisé par la fonderie Durenne à Sommevoire entre 1895 et 1898. Photo F. Descouturelle.

Mais le bestiaire du Castel Béranger comprend également plusieurs motifs qui relèvent plus spécifiquement de la faune sous-marine et qui participent à un répertoire aquatique[7] plus large dans cet immeuble de rapport.

L’exemple le plus probant est sûrement celui des ancres de chainage décoratives en fonte dont l’aspect formel se rapproche de celui d’un hippocampe. Ces éléments structurels présents à de nombreuses reprises en façades sont les extrémités de tirants participant au chainage de la construction qui permettent la répartition des efforts de traction dans la maçonnerie et la solidarité des murs (et possiblement des planchers) entre eux. C’est pour cette raison que Guimard a rajouté à ces chevaux marins ce qui pourrait s’apparenter à deux pattes.

Ancre de chaînage en fonte du Castel Béranger, réalisée par la fonderie Durenne à Sommevoire entre 1895 et 1898. Photo F. Descouturelle.

À l’intérieur, le départ de la main courante de la rampe d’escalier peut également évoquer la silhouette d’une tête et d’une encolure chevaline[8].

Départ de la main courante de l’escalier du bâtiment sur rue du Castel Béranger, bois sculpté. Photo F. Descouturelle.

À nouveau en extérieur, sur un tympan du bâtiment sur cour donnant sur le hameau Béranger, on retrouve un poisson entre deux crevettes.

Tympan sur la façade du bâtiment sur cour donnant sur le hameau Béranger, en céramique émaillée, réalisé par Gilardoni & Brault entre 1895 et 1898. Photo Nicholas Christodoulidis.

Ce registre décoratif animalier est une exception dans les réalisations de Guimard. En effet, même si quelques éléments en fonte du Castel Béranger ont été réutilisés par la suite par l’architecte dans certains de ses projets[9], aucun décor d’une telle ampleur faisant appel à la faune n’a précédé ni succédé à celui-ci dans son œuvre bâti.

Le décor fantastique du décor du Castel Béranger

Une dimension fantastique…

Le Castel Béranger n’était pas seulement singulier par la diversité des matériaux polychromes employés pour sa maçonnerie. Il l’était aussi par la profusion des chimères ornant ses façades, véritable bestiaire fantastique. Selon le dictionnaire Larousse, le fantastique « se dit d’une œuvre […] artistique […] qui transgresse le réel en se référant au rêve, au surnaturel, à la magie, à l’épouvante[10] ».

Cette « transgression du réel » est une notion clé dans la compréhension du décor de cet immeuble de rapport. Contrairement à son premier projet où il avait prévu un décor botanique stylisé, l’architecte a finalement conçu un décor qui n’avait plus l’ambition de retranscrire la nature telle qu’elle nous apparait. Celui-ci oscille finalement entre un réalisme « modifié » comme pour les hippocampes en fonte ou pour le panneau au chat, où le modelage du corps de l’animal se prolonge par des courbes tridimensionnelles…

Nicholas Christodoulidis (photographe), Panneau du chat faisant le gros dos en grès émaillé du Castel Béranger, réalisé par Gilardoni & Brault en 1897. Photo Nicholas Christodoulidis.

… et une abstraction plus ou moins poussée comme, par exemple, sur le panneau ornant l’encorbellement du bow-window de la cour où le modelage paraît si abstrait, si informe, que de prime abord il semble vain d’y chercher de quelconques similitudes avec un élément de la faune ou de la flore.

Encorbellement du bow-window de la cour du Castel Béranger. Photo F. Descouturelle.

Même si quelques esprits imaginatifs se raccrocheront sûrement à un détail de la partie inférieure pour y voir un bec et deux yeux.

Détail du panneau en céramique émaillée de l’encorbellement du bow-window de la cour du Castel Béranger, réalisé par Gilardoni & Brault entre 1895 et 1898. Photo F. Descouturelle.

Dans Études sur le Castel Béranger rédigé en 1899 par Georges Soulier et un certain « P.N. » — probablement Paul Nozal —, les auteurs expliquent que « les conceptions de l’ornement [doivent] accompagn[er] le décor vivant […], dans une harmonie de formes plus flottantes »[11], sans lui faire concurrence. On peut ainsi penser que pour Guimard l’essentiel n’était pas la retranscription de la nature mais plutôt son évocation par l’intermédiaire de contours façonnés plus ou moins précisément[12].

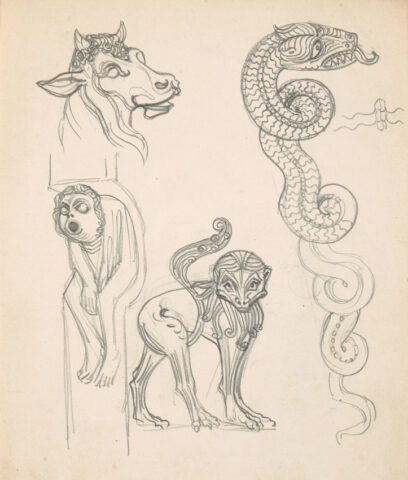

Georges Soulier et Paul Nozal soulignent aussi qu’au cours des siècles l’art a très rarement cherché à imiter scrupuleusement la nature et que la transgression du réel n’est donc pas une nouveauté. Les rinceaux, la stylisation des feuilles d’acanthe sur les chapiteaux corinthiens ou encore les chimères ornant les cathédrales en sont le parfait exemple.

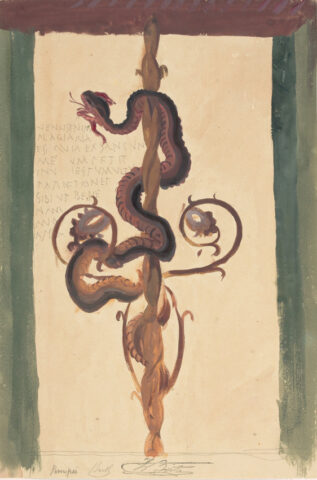

Rinceau d’ornements symétriques, 1527, gravure. Musée du Louvre, département des arts graphiques, 8324 LR.

Chapiteau corinthien, 1650-1700, Cour carrée, sculpture. Musée du Louvre, département des sculptures du Moyen-Âge, de la Renaissance et des temps modernes, RF 4149.

… inspirée de la nature…

Certains de ces décors transgressant le réel sont spontanément assimilables à des organismes naturels mais cette fois sans qu’on puisse y reconnaitre avec certitude une espèce animale. Chaque spectateur se forge une idée de ce qu’il voit, en fonction de sa propre culture. C’est le cas des métopes en céramique éditées en série et garnissant les linteaux métalliques présents à de nombreuses reprises en façade. Leur forme peut par exemple évoquer de très loin celle d’une tête de grenouille ou celle d’un insecte, comme une mante religieuse.

Métopes des linteaux métalliques de certaines baies, réalisés par Gilardoni & Brault en céramique émaillée (ou par Bigot en grès émaillé) entre 1895 et 1898. Photo Nicholas Christodoulidis.

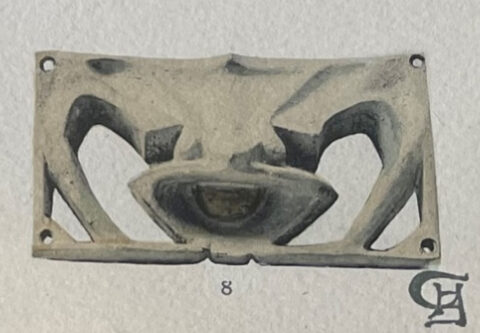

Les prises d’air en façades sont quant à elles ornées de grilles en fonte dont la forme pourrait être assimilée à celle d’un crabe, ou encore à celle d’une bouche et deux narines[13].

Prise d’air, portfolio Le Castel Béranger, œuvre de Hector Guimard architecte, Paris, Librairie Rouam, 1898, pl. 22. Bibliothèque du Musée des arts décoratifs, Réserve P95.

Dans les appartements, le papier peint spécifiquement conçu pour les antichambres contient également un motif mis en exergue par sa coloration et dont les lignes capricieuses se rapprochent de celles d’un félin.

À gauche, détail du papier peint des antichambres, portfolio Le Castel Béranger, œuvre de Hector Guimard architecte, Paris, Librairie Rouam, 1898, pl. 30. Coll. part. À droite, détail d’un fragment de lé produit par Le Mardelé conservé à la Bibliothèque Forney, réf. 998, trois tons dont un ton or, vers 1895-1896. Photo F. Descouturelle.

Singulière parmi celles des autres papiers peints prévus pour les autres types de pièces du Castel Béranger, sa composition générale évoque un arbre de Jessé, tandis que l’attitude de ce motif particulier fait penser à une enluminure médiévale, ce qui nous amène à l’aspect le plus intrigant de ce bestiaire.

… et d’une fantasmagorie médiévale

Une autre interprétation du répertoire animalier présent au Castel Béranger est celui qui lui aurait valu à Auteuil le surnom de « maison des Diables » ainsi que le rapporte Jean Rameau dans Le Gaulois en 1899.

« L’artiste voulut peut-être représenter des chimères, mais où le populaire voit surtout des démons, et qui font se signer à vingt pas toutes les vieilles femmes de l’arrondissement. Il y a des diables aux portes, des diables aux fenêtres, des diables aux soupiraux des caves, des diables aux balcons et aux vitraux, et l’on m’assure qu’à l’intérieur, les rampes d’escalier, les boutons de fourneaux, les clés des placards, tout, depuis le grand salon jusqu’à l’office, est de la même diablerie. Si Dieu ne protège plus la France, le diable du moins semble protéger Auteuil. Parisiens, dormez en paix[14]. »

Même si Jean Rameau grossit le trait, son recours au champ lexical de l’épouvante et de l’enfer indique bien qu’une dimension « satanique » existe au Castel Béranger. Il semble même avoir eu une connaissance assez fine de l’édifice puisqu’il évoque la présence de diables aux boutons des fourneaux. Or, comme le prouve un détail de l’illustration des façades de fourneaux de cuisine publiée dans le portfolio du Castel Béranger, le motif situé entre les deux panneaux d’arrivée d’air des façades en fonte évoque parfaitement une figure diabolique avec une bouche dentue démesurément ouverte et surmontée d’yeux furieux.

Fourneau des cuisines du Castel Béranger, portfolio Le Castel Béranger, œuvre de Hector Guimard architecte, Paris, Librairie Rouam, 1898, pl. 51, n° 4 (détail). Coll. part.

Les façades du Castel Béranger comprennent plusieurs éléments — en particulier les pignons et la relative asymétrie de la façade sur rue — rattachant l’immeuble à l’architecture médiévale et justifiant son nom de « castel ». Ceci n’a rien d’étonnant au regard du regain d’intérêt dont faisait l’objet l’architecture gothique au XIXe siècle ; mais aussi de la filiation entre Eugène Viollet-le-Duc et Hector Guimard. Cependant, son répertoire décoratif « satanique », s’il est bien présent, n’est pas tant mis en évidence que Jean Rameau voudrait le faire croire. En réalité, Guimard ne prend pas simplement comme source le Moyen-Âge, mais se réfère à l’image fantasmagorique de la sorcière qui, comme l’explique Maryse Simon[15], est rattachée à tort à la période médiévale puisqu’en réalité la chasse aux sorcières a été à son paroxysme au XVIe et au XVIIe siècle. Cette image fantasmagorique de la sorcière médiévale découle d’une construction amorcée à l’époque moderne, modifiée au XIXe siècle, notamment par les auteurs de contes comme les frères Grimm[16].

Ce pastel de Lévy-Dhurmer réalisé en 1897 — soit pendant la construction du Castel Béranger (1895-1898) — représente une sorcière entourée de tous ses attributs : un chat, un serpent, un lézard, une chauve-souris et un hibou. Or ces derniers — à l’exception du hibou — sont tous présents sur les façades du Castel Béranger.

Lucien Lévy-Dhurmer, La Sorcière, 1897, pastel sur papier. Musée d’Orsay, RF 35503.

Le panneau du chat faisant le gros dos a été réalisé en grès émaillé, avant mai 1897, par Gilardoni & Brault d’après le travail du modeleur Xavier Raphanel.

Panneau du chat faisant le gros dos (détail) en grès émaillé du Castel Béranger, réalisé par Gilardoni & Brault en 1897. Photo Nicholas Christodoulidis.

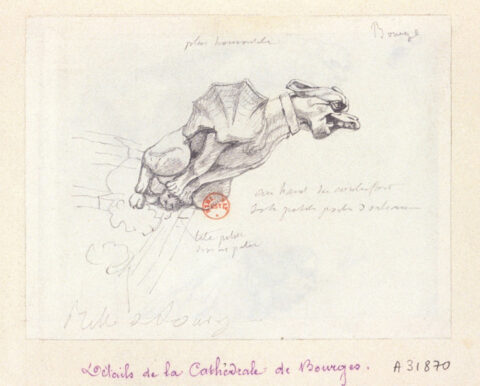

Le scan effectué par Nicholas Christodoulidis a permis d’identifier la figure située à l’intersection des frontons des lucarnes du dernier étage donnant sur la rue Jean-La-Fontaine. Cette chimère sculptée dans la pierre, malgré ses yeux exorbités, s’apparente à une chauve-souris par sa paire d’ailes membraneuses.

Le Castel Béranger vu de la rue La Fontaine, 1895-1898. La chauve-souris est encadrée en rouge. Photo Arnaud Rodriguez.