Category: A la une

Les quincailleries d’Hector Guimard — Troisième partie : les dernières quincailleries du Castel Béranger

Toutes les photos appartenant aux auteurs ou au Centre d’Archives et de Documentation du Cercle Guimard doivent impérativement faire l’objet d’un accord du Cercle Guimard dans le cas d’un projet de publication, quel qu’en soit le support.

Après deux articles consacrés aux quincailleries des portes et des fenêtres du Castel Béranger, nous poursuivons la description des autres quincailleries créées par Guimard avec la maison Fontaine ou avec la fonderie Durenne pour l’équipement de son premier immeuble de rapport. Certaines ont été éditées pour chaque appartement et peuvent parfois encore se trouver dans l’immeuble et plus souvent sur le marché de l’art. D’autres ont probablement été fondues à exemplaire unique et ont, pour l’instant, disparu.

Présentes sur chacune des portes palières des appartements, les boutons de sonnettes ont une platine de forme grossièrement carrée dont la masse centrale semble chiffonnée et dont les quatre angles semblent aplatis par la force de pression exercée par les vis qui la maintiennent sur la paroi. Cette idée de déformation de la matière a été reprise par Guimard à de nombreuses occasions comme pour les fixations transversales initialement imaginées sur les portiques des accès découverts du métro.

Bouton de sonnette des portes des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Bouton de sonnette des portes des appartements du Castel Béranger. Haut. 6 cm, larg. 6,5 cm, prof. 3 cm. Coll. part.

Leur fonctionnement (un bouton poussoir sur ressort) et plus encore la dénomination retenue dans les légendes de la planche 35 du portfolio du Castel Béranger, « boutons des sonneries électriques », ne laisse pas de doute sur la présence de l’électricité au sein du Castel Béranger. Si le principe de la sonnette électrique a été déposé dès 1852[1], cette source d’énergie particulièrement moderne en 1895-1898 ne semble pas y avoir été utilisée pour l’éclairage. Dans son portfolio, Guimard reste d’ailleurs très discret sur les appareils d’éclairage en fonction dans l’immeuble. La lanterne présente dans la cour pourrait, avec sa cheminée protégée par un chapeau, fonctionner au gaz. Mais il n’est pas exclu qu’au moment de leur livraison, les appartements aient tout simplement été éclairés par des lampes à pétrole suspendues aux plafonds comme nous le verrons plus loin.

Ce modèle de bouton de sonnette a été utilisé par Guimard au moins pour le Castel Henriette[2]. Mais d’autres localisations ont pu exister comme le prouve cet exemplaire inséré sur une plaque en pierre (ardoise ?) dont les contours suivent ceux de la platine en les régularisant. Il est possible qu’il s’agisse de la sonnette du portillon donnant accès au patronage de la Salle Humbert de Romans. En ce cas, le fil électrique sortant du côté droit pour longer un joint de pierre nous donne l’indication de la façon dont Guimard entendait que le bouton fut positionné (renversé à 180° par rapport à la photo du portfolio).

bouton de sonnette électrique sur une plaque en pierre. Coll. part. Photo Elisa Tenorio.

La grande majorité des exemplaires initialement présents au Castel Béranger a subi le sort d’autres quincailleries de Guimard : volées puis collectionnées ou revendues. De ce fait, la plupart des sonnettes équipant actuellement les appartements sont des copies.

Copie de bouton de sonnette au Castel Béranger. Photo O. P.

Un autre type de sonnette électrique est présent sur la même planche du portfolio du Castel Béranger et est englobée dans la même dénomination des légendes « boutons des sonneries électriques ». Il s’agit cette fois d’une poire électrique dont la fonction était probablement l’appel de la domesticité. Les appartements du Castel Béranger qui s’adressaient à une clientèle de petite et de moyenne bourgeoisie, n’avaient pas d’office mais il était possible de louer des chambres de bonnes au sixième étage. Aucune de ces poires de sonnette n’est actuellement connue.

Poire de sonnette électrique des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 57 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Un troisième dispositif de sonnette est le « coulisseau en bronze de l’entrée principale sur plaque de lave émaillée » reproduit sur la planche 35 du portfolio. Il a vraisemblablement été édité à un nombre d’exemplaires très restreint et n’a sans doute été mis en place qu’au Castel Béranger.

Coulisseau de sonnette du portail du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

On en retrouve les éléments métalliques au n° 628, sur une photographie donnée par Adeline Oppenheim-Guimard à la Bibliothèque des Arts décoratifs en 1948. Ils figurent en compagnies d’autres quincailleries contemporaines ou plus tardives.

Coulisseau de sonnette en bronze du Castel Béranger. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948, photo Laurent Sully Jaulmes (détail).

Ce type de sonnette pouvait alors fonctionner de façon mécanique (par un câble faisant tinter une cloche) ou électrique[3]. Sa position sur la portion de grille entre le vantail et la colonne droite nous fait soupçonner qu’il s’agissait plutôt d’un mécanisme électrique, moins encombrant. La sonnerie retentissait dans la loge de la concierge qui commandait alors l’ouverture de la porte par un cordon.

Portail du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 4 (détail), Librairie Rouam, 1898. ETH-Bibliotheck Zürich http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-27774.

Malheureusement, ce coulisseau a disparu avant 1963. Une photographie prise à cette date montre qu’il avait déjà été remplacé par un bouton de sonnette électrique banal.

Détail du portail du Castel Béranger avec un bouton de sonnette électrique banal. Revue Bizarre n° 27, p. 9, 1er trimestre 1963. Photo P. Jahan.

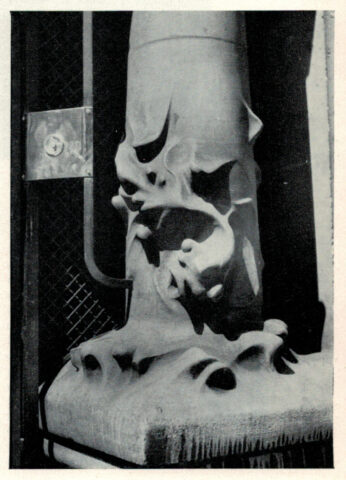

L’autre article de quincaillerie sans doute édité à exemplaire unique est le robinet de la fontaine de la cour.

Robinet de la cour du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 14 (détail), Librairie Rouam, 1898. ETH-Bibliotheck Zürich http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-27774.

Fontaine de la cour du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 14 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Si la fontaine en fonte, sans doute originellement bronzée, existe toujours, le robinet a disparu à une époque indéterminée et a été remplacé par un robinet banal, trop court pour remplir un seau posé dans le réceptacle central.

Fontaine de la cour du Castel Béranger, état actuel. Droits réservés.

C’est sans doute avec les pitons des tringles des tapis des escaliers que transparaît le souci de Guimard de ne négliger aucun détail décoratif (cf. notre article sur les tapis et les moquettes de Guimard). Sur un article nécessairement simple, Guimard introduit un pincement latéral.

Pitons de tringles de tapis du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 51 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Ces pitons ont tous été ôtés à une date indéterminée, mais un nombre conséquent d’entre eux à été récupéré par Alain Blondel et Yves Plantin.

Lot de 25 pitons de tringles de tapis d’escalier du Castel Béranger, ancienne collection Yves Plantin, vente Auction France, Paris, 23/11/2017. Photo Auction France.

Deux pitons de tringles de tapis d’escalier du Castel Béranger décapés, ancienne collection Yves Plantin, vente Auction France, Paris, 23/11/2017. Coll. part. Photo F. D.

Actuellement, les tapis d’escalier du Castel Béranger sont maintenus par des tringles fixées avec des pitons banals.

À l’origine, chacun des appartements du Castel Béranger avait une minuscule salle de toilette pourvue d’un meuble lavabo dessiné par Guimard.

Salle de toilette d’un appartement du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 59 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Le modèle de ce meuble économique aux lignes géométriques a peut-être préexisté au Castel Béranger mais a pu être modernisé par un accastillage métallique. Les boutons des tiroirs, les supports des porte-serviettes et la platine du robinet sont en « cuivre nickelé » et adoptent un modelage conforme aux autres décors du Castel Béranger.

Platine du robinet du meuble lavabo des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 59 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Supports des porte-serviettes du meuble lavabo des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 59 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Boutons des tiroirs du meuble lavabo des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 59 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

À notre connaissance, deux lavabos du Castel Béranger ont survécu. L’un d’eux a été acheté par Hector Guimard Diffusion et sera présenté dans le Musée Guimard au sein de l’hôtel Mezzara.

Lavabo du Castel Béranger, après restauration. Coll. Hector Guimard Diffusion. Photo F. D.

Au cours de sa restauration, il a été nécessaire de reconstituer la platine du robinet d’après les photos anciennes et de copier les boutons des tiroirs d’après l’une de celles de l’autre exemplaire connu.

Bouton de tiroir d’un lavabo du Castel Béranger. Coll. part. Photo F. D.

Tiroir d’un lavabo du Castel Béranger dans l’atelier de restauration de M. François Derobe (Meuse) avec une copie de bouton. Coll. Hector Guimard Diffusion. Photo F. D.

Ces boutons de tiroirs ont été employés par Guimard à la même époque sur plusieurs meubles comme son propre bureau situé dans son agence d’architecture au rez-de-chaussée du Castel Béranger puis transféré dans sa nouvelle agence au rez-de-chaussée de son hôtel particulier au 122 avenue Mozart.

Bureau de l’agence d’Hector Guimard exposé au Museum of Modern Art à New York. Photo MoMA. Droits réservés.

Même un article aussi insignifiant que la poignée des tabliers de cheminées des appartements a fait l’objet d’une création. Elle est répertoriée dans le portfolio du Castel Béranger sous le nom de « coquille en cuivre des rideaux de cheminée ». Nous n’en connaissons actuellement aucun modèle subsistant.

Poignée des tabliers de cheminées des appartements des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 51 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Si des cheminées étaient présentes dans les chambres, les salons et les salles à manger des appartements, la présence sur le portfolio d’une « grille en bronze des bouches de chaleur » indique qu’un mode de chauffage complémentaire par calorifères en sous-sol et conduits d’air chaud existait aussi au Castel Béranger.

Grille en bronze des bouches de chaleur des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 51 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Nous n’en connaissons actuellement aucun modèle subsistant, mais deux exemplaires ont été utilisés postérieurement par Guimard en tant que grilles d’aération et scellées dans la maçonnerie, l’une sur la façade latérale droite de l’hôtel Deron-Levent à Paris (c. 1907), l’autre sur la façade sur rue de la villa d’Eaubonne (c. 1907-1908).

Grille d’aération en façade latérale droite de l’hôtel Deron-Levent (c. 1907), 8 villa La Réunion, Paris XVIe. Photo F. D.

Grille d’aération en façade sur rue de la villa d’Eaubonne (c.1907-1908), 16 rue Jean-Doyen, Eaubonne, Val d’Oise. Photo F. D.

Nous achevons cet article avec quelques quincailleries en fonte de fer et donc probablement coulées par Durenne à Sommevoire, contrairement à tous ceux présentés plus haut qui sont en métaux cuivreux et qui ont vraisemblablement été fournis par la maison Fontaine.

Comme nous l’avancions plus haut, il est probable que les appartements du Castel Béranger ne bénéficiaient pas de l’éclairage électrique. Rien ne prouve non plus qu’ils aient eu un réseau d’éclairage au gaz. Mais le fait que dans quelques appartements subsistent des pitons en fonte fixés sur une solive en fer au centre des pièces, nous inclinent à penser qu’ils servaient à accrocher des lampes à pétrole que l’on pouvait monter et descendre au moyen d’une poulie pour modifier l’éclairage et pour recharger le réservoir en combustible.

Piton de suspension au plafond d’un appartement du Castel Béranger au deuxième étage sur rue. Droits réservés.

Seul le modèle de piton suspension destiné aux salons est mentionné dans le portfolio. Sans doute était-il d’un gabarit plus important que celui des autres pièces. Nous n’en connaissons actuellement aucun modèle subsistant.

Piton de suspension des salons du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 52 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.

D’autres articles de quincailleries du Castel Béranger nous sont à l’heure actuelle très peu connus. Il s’agit de décors de fixations métalliques ponctuant les solives de certaines pièces. Ils sont visibles sur deux planches du portfolio, aux plafonds d’une chambre (pl. 40) et d’un salon (pl. 49). Ces deux pièces faisaient partie d’un même appartement sur rue au second étage que Guimard a particulièrement utilisé pour les prises de vue reproduites dans le portfolio. Sur la photo de la planche 49 on voit aussi des décors de fixation sur un linteau métallique de l’oriel que Guimard a pris soin de faire souligner par une touche dorée.

Vue du salon de l’appartement à l’angle de la rue La Fontaine et du hameau Béranger au second étage du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 49 (détail), Librairie Rouam, 1898. ETH-Bibliotheck Zürich http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-27774.

Toujours présentes mais moins facilement visibles et non mentionnées par Guimard dans son portfolio, des bagues décoratives en fonte ornent l’insertion des barreaux de l’escalier de service du Castel Béranger.

Bagues décoratives des barreaux de l’escalier de service du Castel Béranger. Photo F. D.

Dans un prochain article, nous aborderons les quincailleries de Guimard produites en dehors du Castel Béranger et peu après.

Frédéric Descouturelle

avec la collaboration d’Olivier Pons

Notes

[1] Brevet déposé le 19 mars 1852 relatif à l’application de la télégraphie électrique aux sonnettes des maisons d’habitation et hôtels (INPI, brevet n° 273684). À cette époque aucun particulier ni même aucune entreprise ou institution n’est raccordée à un réseau électrique. Ceux-ci n’ont été développés qu’à la fin du XIXe siècle par des compagnies d’électricité. À Paris, les réseaux ont été interconnectés en 1907.

[2] L’exemplaire provenant du Castel Henriette a été donné au Musée d’Orsay par Alain Blondel et Yves Plantin 1979, OAO 485.

[3] Un brevet déposé le 31 décembre 1897 pour une amélioration du ressort de rappel fait état d’une variante électrique des coulisseaux de sonnettes (INPI, brevet n° 273684).

La visite guidée du mois de février

Le Cercle Guimard vous propose une nouvelle visite guidée pour ce mois de février :

«Le Marais et le nouveau Paris de 1900»

Le samedi 7 février à 10h

La synagogue de la rue Pavée, Hector Guimard, photographie de Maximilien Pascaud.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

Les quincailleries d’Hector Guimard — Deuxième partie : d’autres quincailleries créées pour le Castel Béranger

Toutes les photos appartenant aux auteurs ou au Centre d’Archives et de Documentation du Cercle Guimard doivent impérativement faire l’objet d’un accord du Cercle Guimard dans le cas d’un projet de publication, quel qu’en soit le support.

Après un premier article consacré aux serrures et aux boutons en porcelaine créés initialement pour le Castel Béranger, nous poursuivons la description des autres quincailleries créées par Guimard avec la maison Fontaine pour équiper principalement les parties communes et les appartements de son premier immeuble de rapport mais aussi plusieurs constructions contemporaines et postérieures jusqu’au milieu des années 1900.

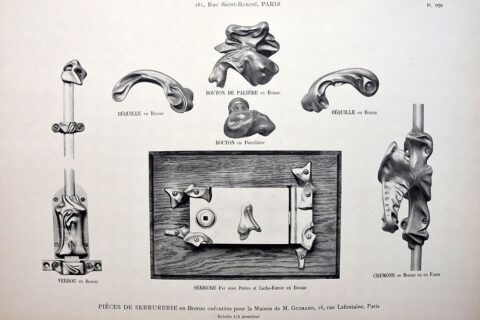

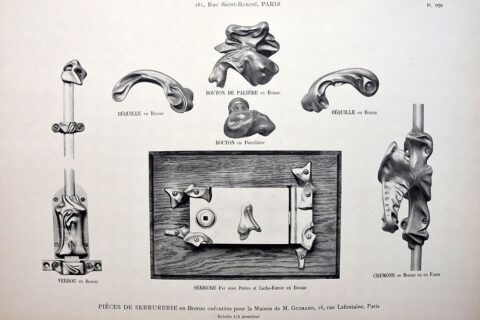

Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, la maison Fontaine a constitué, sans doute vers 1900, un portfolio de prestige réunissant certains de ses plus beaux modèles ayant fait l’objet d’une collaboration. La seule planche concernant Guimard reprend en son centre la serrure n° 276 (seul article de Guimard à être édité sur catalogue par Fontaine) et le bouton en porcelaine (qui était en réalité produit par Sauzin). On y trouve aussi d’autres quincailleries du Castel Béranger : le verrou, les béquilles des parties communes, la poignée palière des appartements, la poignée et le boîtier des crémones, tous photographiés avec une qualité bien supérieure à celle du portfolio du Castel Béranger où l’attrait apporté par la colorisation au pochoir s’est fait au détriment de la netteté des photos.

Planche du portfolio Fontaine, s.d. (c. 1900). Musée Fontaine. Photo F. D.

La poignée palière en laiton (ou en bronze)[1] est sans doute l’article le plus démonstratif de cet ensemble. Présente sur les portes des appartements, elle est fixe et ne sert qu’à les tirer pour les fermer en les claquant.

Planche du portfolio Fontaine M (détail), s.d. (c. 1900). Musée Fontaine. Photo F. D.

Le portfolio du Castel Béranger la présente sous plusieurs angles.

Poignée palière des portes des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Poignée palière des portes des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

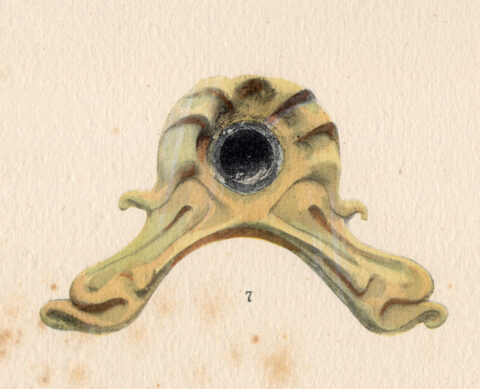

Rosace des poignées palières des portes des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Comme les modèles banals de ce type, elle est constituée de trois éléments : tout d’abord une platine qui est vissée sur la porte et qui comprend une tige filetée, ensuite une rosace percée en son centre et qui se superpose à la platine, et enfin une poignée dont le filetage se visse sur la tige de la platine avant d’être bloqué en fin de course par une cheville traversante. Le volume de cette poignée est complexe, à mi-chemin entre un bouton dont elle a la forme ramassée et d’une béquille dont elle possède l’extrémité distale. De prime abord, sa préhension semble moins évidente que celle des boutons de porte en porcelaine dont elle n’a pas les empreintes de doigts, mais, qu’elle soit placée vers le haut ou vers le bas, son extrémité distale s’insère parfaitement entre le pouce et l’index. Selon les modèles, la marque F.T se trouve sur la platine ou au revers de la rosace où apparaît aussi le n° 630.

Platine d’une poignée palière du Castel Béranger. Coll. part. Photo F. D.

Poignée et rosace d’une poignée palière du Castel Béranger. Coll. part. Photo F. D.

Cette poignée palière était aussi présente sur la porte d’entrée du Castel Henriette à Sèvres (détruit).

Porte d’entrée du Castel Henriette à Sèvres (1899-1903), portfolio Ferronneries de style Moderne, Ch. Schmid éditeur, première livraison, pl. XLIII (détail), s.d. (c. 1903), Coll. part.

Guimard l’a également utilisée un peu plus tardivement sur les portes des appartements d’une autre maison de rapport : l’immeuble Jassedé (1903-1905) au 142 avenue de Versailles à Paris où elle semble avoir fait sa dernière apparition.

Poignée de porte palière dans l’immeuble Jassedé au 142 avenue de Versailles. Photo F. D.

Au Castel Béranger, elles ont subi le même sort que les boutons en porcelaine des portes intérieures : volées et revendues. Celles qui se trouvent en collection privée et qui passent de temps à autre sur le marché de l’art proviennent donc majoritairement de cet immeuble où elles ont été remplacées par des copies vers 2000. Le Cercle Guimard en a aussi réédité quelques-unes, en bronze, avec la fonction d’une béquille et non d’une poignée fixe.

Copie d’une poignée palière du Castel Béranger, rééditée par le Cercle Guimard avec la fonction d’une béquille. Coll. part. Photo F. D.

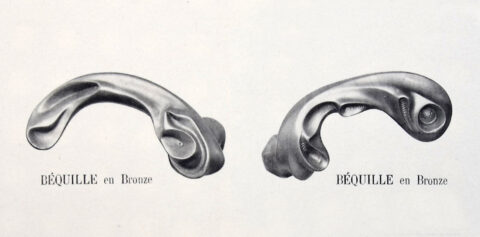

Toujours au Castel Béranger, Guimard a mis en place sur certaines portes des espaces communs des béquilles en laiton (ou en bronze)[2] de deux modèles, un gauche et un droit, qui sont sensiblement différents. Le portfolio Fontaine M en donne une belle reproduction photographique.

Béquilles droite et gauche du Castel Béranger, planche du portfolio Fontaine M (détail et photomontage), s.d. (c. 1900). La béquille gauche est à droite de l’image et la béquille droite est à gauche de l’image Musée Fontaine. Photo F. D.

Le portfolio du Castel Béranger donne également une vue de chaque modèle.

Béquille droite du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Béquille gauche du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

On retrouve la béquille droite dans la série de photographies donnée par Adeline Oppenheim-Guimard à la Bibliothèque des Arts Décoratifs en 1948.

Béquille droite du Castel Béranger. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948, photo Laurent Sully Jaulmes (détail).

Guimard semble avoir assez peu utilisé ces béquilles. On retrouve néanmoins le modèle gauche sur la porte de la devanture du magasin Coutolleau à Angers en 1897. Le modèle droit figurait vraisemblablement du côté intérieur.

Porte à deux vantaux provenant de la devanture du magasin Coutolleau à Angers, 1897. Musée d’Orsay, OAO 1194. Photo RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay)/Hervé Lewandowski.

De même, ces deux modèles de béquilles figuraient de part et d’autre de la porte d’entrée sur rue de la maison Coilliot à Lille (1898-1900).

Béquille gauche du Castel Béranger figurant à l’origine à l’extérieur de la porte d’entrée de la maison Coilliot, (1899-1900). Coll. part.

Ces béquilles sont donc beaucoup plus rares que les boutons de portes en porcelaine, mais quelques-unes sont passées sur le marché de l’art et ont pu être acquises.

Béquille droite du Castel Béranger avec la base recoupée. Coll. part. Photo F. D.

Le Cercle Guimard a également réédité quelques copies en bronze de la béquille droite.

Copie d’une béquille droite du Castel Béranger, rééditée par le Cercle Guimard. Coll. part. Photo F. D.

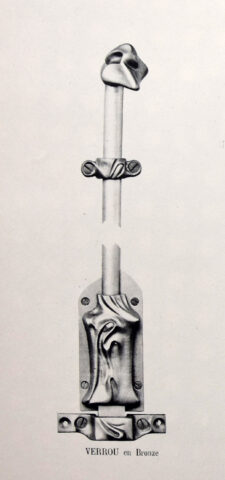

Le modèle de verrou en laiton (ou en bronze)[3] du Castel Béranger est peu connu. Il était pourtant présent en partie supérieure et en partie inférieure de nombreuses portes doubles des appartements de l’immeuble.

Meubles et objets décoratifs de Guimard, photographiés dans le salon d’un appartement du Castel Béranger, au deuxième étage, à l’angle de la rue La Fontaine et du hameau Béranger. Les verrous de la porte double sont encadrés en rouge. Cliché paru dans la Revue d’Art n° 1, novembre 1899. Coll. part.

Le portfolio du Castel Béranger en détaille les différents éléments : bouton d’un verrou supérieur (9), bouton d’un verrou inférieur (10), guide de tringle (11), gâche supérieure (12), platine (13)

Verrou du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 56 (photomontage), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.

Il existe en fait deux modèles différents : un verrou supérieur,

Verrou supérieur d’une porte du Castel Béranger. Photos O. P.

et un verrou inférieur. La platine et le guide de tringle sont communs aux deux verrous, alors que leurs boutons sont différents et que seul le verrou supérieur possède une gâche (celle du verrou inférieur étant une simple plaque métallique percée vissée au sol).

Verrou inférieur d’une porte du Castel Béranger. Photos O. P.

Curieusement, le portfolio Fontaine M présente un verrou inférieur muni d’une gâche supérieure.

Verrou inférieur du Castel Béranger (avec une gâche supérieure), planche du portfolio Fontaine M (détail), s.d. (c. 1900). Musée Fontaine. Photo F. D.

Gâche supérieure décapée du verrou du Castel Béranger, laiton. Coll. part. Photo F. D.

Ces verrous ont très probablement été employés par Guimard sur les immeubles contemporains ou légèrement postérieurs au Castel Béranger. Nous en avons la certitude pour le Castel Henriette et le Castel Val à Auvers-sur-Oise.

Verrou supérieur sur les portes-fenêtres du salon et de la salle à manger du Castel Val à Auvers-sur-Oise. Photo F. D.

Les systèmes de crémones du Castel Béranger ont été aussi produits par la maison Fontaine en un grand nombre d’exemplaires puisqu’ils équipaient toutes les fenêtres, intérieures et extérieures de l’immeuble. Les tringles sont en demi-rond d’une largeur de 16 mm.

Boîtier et poignée de crémone du Castel Béranger, planche du portfolio Fontaine M (détail), s.d. (c. 1900). Musée Fontaine. Photo F. D.

Crémone du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 57 (photomontage), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Comme l’indique la planche du portfolio Fontaine M, leurs éléments ont été fondus en deux matériaux d’aspect et de coût différents : la fonte et le laiton (ou le bronze)[4]. Il est probable que les exemplaires en laiton étaient destinés aux fenêtres des pièces de réception comme les salons (ci-dessous). Les exemplaires en fonte, destinés à être peints, étaient vraisemblablement relégués dans les autres espaces.

Salon d’un appartement du Castel Béranger, au deuxième étage, à l’angle de la rue La Fontaine et du hameau Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 49 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Mais il arrive fréquemment que l’on trouve des poignées en laiton sur des systèmes en fonte, sans que l’on puisse savoir si elles ont été ainsi placées à l’origine ou si elles ont été déplacées depuis.

Boîtier en fonte et poignée en laiton d’un système de crémone provenant du Castel Béranger. Coll. part. Photo F. D.

Lorsque les éléments des systèmes de crémones sont en fonte, leur finition est d’une finesse inhabituelle.

Éléments en fonte décapés d’un système de crémone provenant peut-être du Castel Henriette. De gauche à droite : boîtier, poignée ; en haut, guide de tringle de milieu, guide de tringle supérieur, guide de tringle inférieur ; en bas, gâche inférieure et gâche supérieure. Coll. part. Photo F. D.

Ces systèmes de crémones ont très probablement été employés par Guimard sur les immeubles contemporain ou légèrement postérieurs au Castel Béranger. Nous en avons la certitude pour le Castel Henriette et pour le Castel Val.

Boîtier en fonte et poignée de crémone en laiton au Castel Val. Photo F. D.

Pour les restaurations du Castel Béranger en 2000, des copies ont été effectuées par la fonderie Rollinger à Nouvion-sur-Meuse pour remplacer les systèmes de crémones qui avaient disparu.

Le Cercle Guimard en a également réédité quelques exemplaires en bronze.

Copie d’un système de crémone en bronze par le Cercle Guimard. Coll. part. Photo F. D.

Dans un prochain article nous examinerons les dernières quincailleries du Castel Béranger produites par la maison Fontaine.

Frédéric Descouturelle

avec la collaboration d’Olivier Pons

Notes

[1] Le portfolio du Castel Béranger les donne comme étant en cuivre, tandis que le portfolio Fontaine M les donne comme étant en bronze. Dans le domaine de la quincaillerie, les différences et les confusions entre les dénominations de ces alliages, qu’elles soient commerciales, d’usages ou scientifiques sont alors très fréquentes.

[2] Ibid.

[3] Le portfolio du Castel Béranger les donne comme étant en cuivre, tandis que le portfolio Fontaine M les donne comme étant en bronze. L’observation d’un modèle ancien montre des traces de dorure. La plaque arrière de la platine est en laiton et les tringles en demi-rond ainsi que les pênes sont en fer.

[4] Le portfolio du Castel Béranger n’indique pas la nature du métal, tandis que le portfolio Fontaine M les donne comme étant en bronze ou en fonte.

Bibliographie

Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), Librairie Rouam, 1898.

Portfolio M Fontaine, « Maison Fontaine/181/Rue St-Honoré Paris/M », s.d. (c. 1900).

Thiébaut, Philippe, ouvrage collectif sous la direction de, Guimard, catalogue de l’exposition « Guimard » à Paris du 13 avril 1992 au 26 juillet 1992 et à Lyon du 23 septembre 1992 au 3 janvier 1993, Paris, musée d’Orsay/RMN, 1992.

Les quincailleries d’Hector Guimard — Première partie : les serrures et les boutons de portes du Castel Béranger

Toutes les photos appartenant aux auteurs ou au Centre d’Archives et de Documentation du Cercle Guimard doivent impérativement faire l’objet d’un accord du Cercle Guimard dans le cas d’un projet de publication, quel qu’en soit le support.

Après avoir dressé l’inventaire des quincailleries de l’hôtel Mezzara et être intervenu auprès d’une maison de vente aux enchères pour faire retirer une nouvelle attribution abusive à Hector Guimard [1], nous avons voulu récapituler ce que nous savons des quincailleries créées par l’architecte. Nos connaissances sur ce sujet ont progressé au cours des dernières années mais nous sommes susceptibles de modifier cet article dans le futur. Malgré les incertitudes qui subsistent, nous avons choisi de travailler par périodes chronologiques et par fabricants. Cette étude prendra ultérieurement sa place dans un ouvrage consacré aux décors fixes de Guimard.

Lors de sa première période de création architecturale, c’est-à-dire avant le Castel Béranger (1895-1898), Guimard ne semble pas avoir créé de modèles spécifiques de quincailleries, contrairement à ce qu’il avait accompli pour ses décors de céramiques édités chez Muller & Cie[2]. Il a donc utilisé ceux qui étaient disponibles dans les catalogues pléthoriques des fabricants, évitant simplement de recourir à des modèles de styles historiques.

Les premiers modèles « Guimard » seraient donc apparus avec le Castel Béranger, son premier immeuble de style moderne pour lequel il a tenu à dessiner chaque détail, relevant un défi à la fois artistique et industriel. En effet, hormis les paumelles des portes et des placards, aucun article de quincaillerie du Castel ne provient d’un catalogue commercial préexistant pour lequel il aurait été conçu par un artiste industriel anonyme. Comme pour les autres articles du décor fixe (céramiques, cheminées, staffs, papiers peints, lincrusta-Walton, etc.), le nombre des appartements à équiper (36) était suffisant pour envisager d’amortir financièrement la création de nouveaux modèles.

Comme en atteste la liste des entrepreneurs fournie par Guimard dans l’introduction du portfolio du Castel Béranger[3], l’entreprise choisie a été la prestigieuse maison Fontaine qui, dans sa communication actuelle, revendique être la plus ancienne serrurerie d’art d’Europe. Elle a été fondée en 1740 par M. Lavollée au 269 rue Saint-Honoré à Paris, puis reprise en 1842 ou 1846 par François et Joseph Fontaine, transférée en 1854 au 13 rue Molière, puis en 1866 au 181 rue Saint-Honoré à Paris où elle se trouve toujours. Au gré des successions et des changements d’actionnaires, elle a eu divers noms : Fontaine et Quintart en 1889 puis H. E. et L. Fontaine en 1891, Maison Fontaine H. E. & L. Fontaine en 1895, et enfin Maison H. et L. Fontaine frères et Vaillant en 1899[4]. Au moment de l’impression du portfolio du Castel Béranger, en 1898, Guimard libelle encore le nom de la société « H. et L. Fontaine ».

Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), table des planches (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.

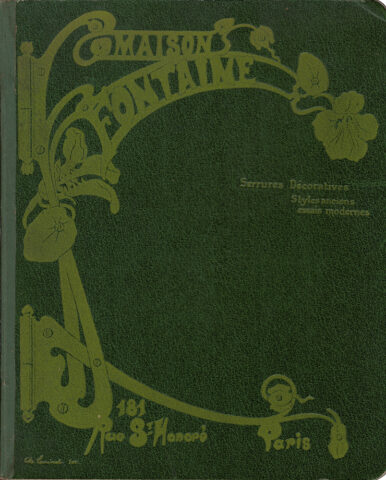

Deux ans plus tard, à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris, la maison Fontaine a édité en août 1900 un extrait de son catalogue comprenant de nombreux modèles modernes.

Couverture du catalogue Fontaine édité en août 1900. « Maison Fontaine/Serrures décoratives/Styles anciens/essais modernes/181/Rue St-Honoré/Paris ». Coll. part.

La première page donne le nom de la société qui était alors « Fontaine Fres & Vaillant » et mentionne la présence de l’usine et de l’atelier de modelage à Boulogne-sur-Seine.

Première page du catalogue Fontaine (détail) édité en août 1900. Coll. part.

Sur une facture de 1912, le nom de la société s’est simplifié en « Fontaine & Vaillant ». Par commodité, nous désignerons l’entreprise sous le nom de maison Fontaine dans la suite de l’article.

En-tête d’une facture de la maison Fontaine, datée du 28 novembre 1912. Coll. part.

Un détail de cet en-tête montre la marque « F.T » constamment utilisée par la maison Fontaine, et qui avait été acquise de la maison Fromentin lors du rachat de son fonds.

Détail de l’en-tête d’une facture de la maison Fontaine, datée du 28 novembre 1912. Coll. part.

Sur les pièces commercialisées, la marque « F.T » apparaît sous la forme d’une plaquette semblable à celle de l’en-tête, ou d’un poinçon.

Poinçon « F.T » sur une poignée de crémone d’Eriksson éditée par Fontaine. Coll. part.

À l’époque du Castel Béranger, si la création en série des modèles de cet immeuble annonçait implicitement leur réutilisation par Guimard pour d’autres bâtiments contemporains[5], l’architecte n’envisageait pas pour autant leur édition sur catalogue. Il a fait une exception pour le modèle de serrure en applique qui figure sur l’extrait du catalogue Fontaine d’août 1900.

Cette serrure figure en effet sur la planche 585 en compagnie d’autres modèles modernes. Cinq d’entre eux sont dus à Alexandre Charpentier qui a déployé son talent de médailliste sur des surfaces rectangulaires. Trois autres sont dues à Christian Eriksson dont deux modèles de serrures doubles. L’une d’entre elles, intitulée La Curiosité (n° 214), a reçu un décor très fouillé, figuratif, voire symboliste.

Planche 585 de l’extrait du catalogue Fontaine, août 1900. Coll. part.

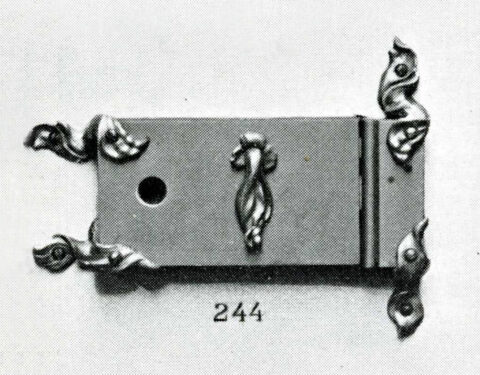

En revanche, la serrure n° 244 d’Eriksson est beaucoup plus simple puisque quatre pattes de fixation sont disposées autour de banals modèles de coffre et de gâche parallélépipédiques en acier.

Christian Eriksson, serrure n° 244, pl. 585 de l’extrait du catalogue Fontaine, août 1900. Coll. part.

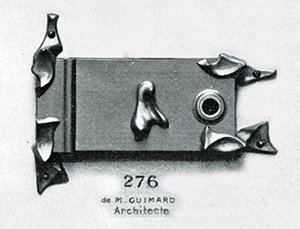

Ces pattes en forme de flammèches ont une forte similitude avec celles créées par Guimard pour un modèle de serrure équivalent, enregistré sur le catalogue Fontaine avec un numéro postérieur (le n° 276). Celles de Guimard, plus simples; semblent faites d’une matière malléable qui aurait été appliquée et tordue manuellement sur la serrure et sur la menuiserie[6]. Quant au cache-entrée, il donne plutôt l’impression de pendre depuis son point de fixation.

Hector Guimard, serrure n° 276, pl. 585 de l’extrait du catalogue Fontaine, août 1900. Coll. part.

Dans le portfolio du Castel Béranger, Guimard donne une version colorisée de sa serrure. Le coffre et la gâche y apparaissent bordés par un filet doré dont la couleur reprend celle des pattes de fixation en laiton[7].

Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 56 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.

Ces pattes semblent maintenir la serrure mais n’ont en réalité guère plus qu’une fonction décorative car la véritable fixation du coffre et de la gâche sur le cadre de la porte se fait par de solides vis qui ne sont pas visibles.

Pattes de fixation décapées de la serrure n° 276 de Guimard, laiton. Coll. part.

Serrure n° 276 de Guimard avec pattes de fixation et cache-entrée au Castel Béranger. Le bouton de porte en porcelaine est une copie moderne. Photo Ondine Schneider.

Pour ces serrures du Castel Béranger, Guimard a créé un modèle de bouton en porcelaine en deux couleurs : blanc et bleu.

Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 56 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.

Deux boutons de porte Guimard/Sauzin, marques « S » et « Z » sous la virole. Coll. part. Photo F. D.

Ces boutons ont été édités par la maison Sauzin[8] mais n’ont pas fait l’objet d’une commercialisation en dehors de commandes de Guimard. La maison Sauzin était alors assez ancienne puisque l’on peut retrouver deux brevets déposés en 1868 ayant trait à un robinet en porcelaine et à un four pour céramique, à deux adresses différentes dans le Xe arrondissement de Paris. L’usine de production existait déjà à Montreuil-sous-Bois en 1875, avant une faillite en 1876. Vingt ans plus tard, en 1896 — donc au moment de la construction du Castel Béranger — Charles Sauzin a déposé un brevet pour un bouton double à griffe et vis arrêtoire, indessertissable. Le siège social était alors passé au 16 rue de la Folie-Méricourt dans le XIe arrondissement. Louis Masson a ensuite succédé à Charles Sauzin entre 1899 et 1903 et plus tardivement, la maison est passée sous la direction de O. Vandenbossche, attestée à partir de 1921.

Publicité pour la maison Sauzin parue dans La Construction Moderne du 9 février 1913. Coll. part.

On retrouve de façon certaine ces boutons (associés au serrures Fontaine n° 276) sur deux bâtiments chronologiquement proches du Castel Béranger : le Castel Henriette et l’hôtel Roy. Mais contrairement à la plupart des autres articles de quincaillerie créés à l’occasion du Castel Béranger, Guimard les a utilisés jusqu’à la Première Guerre mondiale, même s’ils ont progressivement été relégués hors des espaces de réception au profit de nouveaux modèles de béquilles en laiton. Leur forme plus anodine que ses autres créations de cette première époque Art nouveau, leur a en effet permis de s’intégrer sans heurts à ses évolutions stylistiques.

Guimard en a aussi fait réaliser une version en laiton (ou bronze) utilisée à la maison Coilliot à Lille. En raison de leur nature entièrement métallique, il est possible que ces boutons aient été cette fois produits par la maison Fontaine.

Bouton de porte en laiton (ou bronze) de la maison Coilliot à Lille (1898-1900). Coll. Hector Guimard Diffusion. Photo F. D.

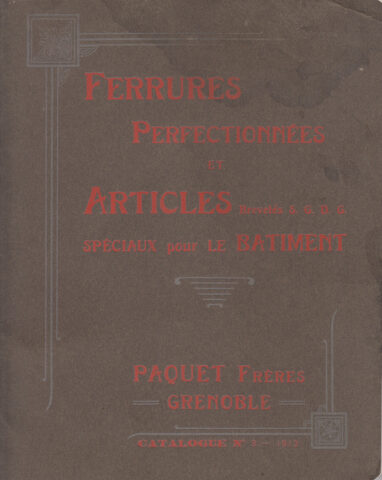

Quelques années plus tard, lors de l’équipement des immeubles des rues Gros, La Fontaine et Agar, ainsi que de l’hôtel Mezzara puis de la villa Hemsy à Saint-Cloud, Guimard a désiré commercialiser ce bouton en porcelaine. Il en a alors confié l’édition à une autre société : Paquet à Grenoble. Fondée en 1872, sa production nous est connue par l’existence d’un catalogue daté de 1912 qui révèle une entreprise spécialisée dans les articles métalliques pour le bâtiment. Elle ne proposait que cinq modèles de boutons de porte dont seulement trois étaient en porcelaine, ce qui incite à penser qu’elle se fournissait probablement en porcelaines auprès d’un sous-traitant. Leur montage exploitait la « monture LP » (probablement les initiales du chef d’entreprise) réputée indessertisable. L’entreprise a persisté au moins jusque dans les années trente.

Catalogue n° 3 de la maison Paquet en 1912, couverture. Coll. part.

Catalogue n° 3 de la maison Paquet en 1912, p. 63. Coll. part.

Bouton de porte Guimard/Paquet, marque « LP » sur la virole, hôtel Mezzara. Photo F. D.

À la demande de Guimard, la maison Paquet s’est engagée par lettres des 22 février et 11 avril 1911 à référencer son bouton en tant que « Modèle Style Nouveau H. G. »[9]. Mais finalement, si la formulation retenue sur le catalogue publié a bien conservé les initiales de l’architecte, la mention « Style Nouveau » a été supprimée. La maison Paquet ne le proposait qu’en couleur blanc ivoire et lui avait attribué le nom commercial de « bouton céramique flamme ». Cette dénomination descriptive est certes satisfaisante, mais la véritable explication de la forme mouvementée de ce bouton de porte n’a été livrée que bien plus tardivement. Dans la notice nécrologique qu’il lui a consacrée, publiée dans le premier numéro de la revue L’Architecture d’aujourd’hui en mai-juin 1945, Adolphe Dervaux, confrère et ami de Guimard, a écrit :

« Ainsi, le bouton de porte, que devait-il être, sinon le levier facile qui remplit la main ? Il prenait alors un peu d’argile molle et imprimait ses doigts dans sa masse : Voici le bouton de porte ! »

Cette expérience peut se renouveler facilement : la prise d’une motte de pâte à modeler dans la main gauche donne bien la forme générale du bouton, avant que son passage dans la main droite y imprime le pouce et le majeur. Malgré sa forme asymétrique, ce bouton peut ainsi être facilement manipulé des deux mains et utilisé indifféremment de l’un ou l’autre côté de la porte. Avec ce simple accessoire de quincaillerie, Guimard s’est radicalement démarqué de la tradition en matière d’art décoratif. Sa présence régulière sur le marché de l’art [10] en a fait l’une des créations les plus connues de Guimard et dont des copies continuent à être vendues.

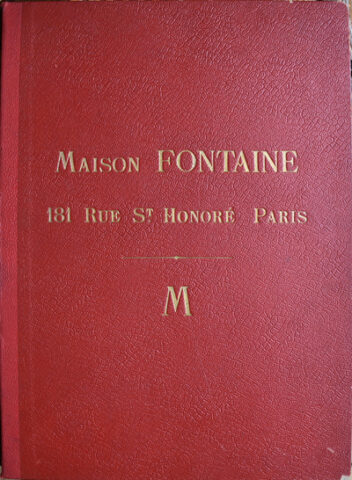

Vers 1900, et également sans doute à l’occasion de l’Exposition Universelle, la maison Fontaine — outre l’extrait de catalogue dont il a été question plus haut — constituait un portfolio, publication de prestige réunissant certains des plus beaux modèles ayant fait l’objet d’une collaboration.

Portfolio Fontaine M, s.d. (c. 1900). Musée Fontaine. Photo F. D.

Cette fois, ce portfolio incluait plusieurs modèles de Guimard conçus pour le Castel Béranger, dont le bouton en porcelaine des serrures mais sans mentionner le nom de son fabricant.

Planche du portfolio Fontaine M, s.d. (c. 1900). Musée Fontaine. Photo F. D.

Les autres modèles de Guimard présents sur cette illustration feront l’objet d’un prochain article.

Frédéric Descouturelle

avec la collaboration d’Olivier Pons

Nous remercions Mme Christine Soulier, Responsable Serrurerie Décorative de la Maison Fontaine.

Notes

[1] Cf. notre article au sujet des quincailleries d’Eriksson.

[2] Une grande partie des décors céramiques des premières villas de Guimard sont présents sur le catalogue de Muller & Cie (cf. à ce sujet notre article de 2020). Cependant, ce catalogue étant daté de 1904, nous ne savons pas précisément à quel moment Guimard a effectivement rendu disponibles ses modèles pour le public.

[3] Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger, Librairie Rouam, 1898.

[4] Cf. la notice du musée d’Orsay au sujet de la maison Fontaine. Les initiales H, E et L désignent Henri, Émile et Lucien Fontaine, fils de Joseph Fontaine.

[5] À l’exception notable de la villa Berthe au Vésinet.

[6] Il serait hasardeux d’affirmer que Guimard a simplifié les pattes et cache-entrée d’Eriksson ou qu’au contraire ce dernier a « enrichi » celles de Guimard. Comme nous l’avions noté dans notre article sur les quincailleries d’Eriksson, les deux artistes ont suivi des idées parallèles mettant en avant le travail de modelage manuel ; Eriksson, fidèle à sa formation de sculpteur, restant plus figuratif, tandis que Guimard était plus abstrait.

[7] Le portfolio du Castel Béranger et le portfolio Fontaine les donnent comme étant en bronze.

[8] Cf. Descouturelle, Frédéric ; Pons, Olivier, La Céramique et la lave émaillée d’Hector Guimard, p. 82-83, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[9] Adeline Oppenheim Guimard papers. New York public library.

[10] Dans les années 1980-1990, la perspective d’un gain facile a déterminé les occupants locataires du Castel Béranger à dépouiller entièrement l’immeuble de ses boutons de porte. Tous ceux qui sont actuellement en place sont des copies réalisées vers 2000 à l’occasion de restaurations.

Bibliographie

Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), Librairie Rouam, 1898.

Catalogue Fontaine, « Maison Fontaine/Serrures décoratives/Styles anciens/essais modernes/181/Rue St-Honoré/Paris », août 1900.

Portfolio Fontaine, « Maison Fontaine/181/Rue St-Honoré Paris/M », s.d. (c. 1900).

Catalogue Paquet n° 3, 1912.

La Construction Moderne, 9 février 1913.

Dervaux, Adolphe, « Hector Guimard animateur », L’Architecture d’aujourd’hui, n° 1, mai-juin 1945, p. 28.

Thiébaut, Philippe, ouvrage collectif sous la direction de, Guimard, catalogue de l’exposition « Guimard » à Paris du 13 avril 1992 au 26 juillet 1992 et à Lyon du 23 septembre 1992 au 3 janvier 1993, Paris, musée d’Orsay/RMN, 1992.

Descouturelle, Frédéric ; Pons Olivier, La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard, Éditions du Cercle Guimard, 2022.

Les tapis et les moquettes de Guimard

Dans la mesure où ses projets visaient à une décoration globale, Guimard s’est intéressé aux revêtements de sols, qu’il s’agisse de tapis ou de moquettes. Dès l’époque du Castel Béranger (1895-1898), il a fait exécuter plusieurs grands tapis par un fabricant dont le nom n’est pas encore connu avec certitude. La seule allusion bibliographique à ces tapis que nous connaissions est la planche de frontispice du portfolio du Castel Béranger publié à la fin de l’année[1] 1898 et sa légende (dans la table des planches) : « TITRE — composition pour tapis ».

Planche de frontispice du portfolio du Castel Béranger, ETH-Bibliotheck Zürich.

En fait, leur dessin ne reprend qu’une partie de celui du frontispice : le coin inférieur gauche, reproduit par symétrie aux trois autres coins, ainsi que le motif central de la bordure inférieure, reproduit par symétrie à la bordure supérieure. Il est évidemment possible que Guimard ait au contraire enrichi et complexifié un carton initial de tapis pour composer le dessin du frontispice.

Ces tapis en laine qui sont très probablement les premiers modèles de style art nouveau à être apparus en France sont très rares. Ils n’étaient évidemment pas destinés aux locataires du Castel Béranger qui n’en avaient ni les moyens, ni la place dans des pièces aux dimensions assez modestes, mais à une clientèle d’amateurs fortunés. Deux d’entre eux ont été vendus sur le marché de l’art ces dix dernières années. L’un est de plus grandes dimensions : 4 m x 6 m.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 4 m, long. 6 m. Vente Sotheby’s Paris 24/11/2015, laine à points noués.

L’autre, plus petit, mesurant 3,45 m x 4,93 m, est une réduction du premier.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 3,45 m, long. 4,93 m. Vente Bonhams New York, 19/12/2024, lot 3w, laine à points noués. Coll. Hector Guimard Diffusion.

Ce dernier est arrivé récemment des États-Unis où il a été acquis par notre partenaire Hector Guimard Diffusion. Son état est bon mais des restaurations sont nécessaires sur plusieurs points.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 3,45 m, long. 4,93 m. Vente Bonhams New York, 19/12/2024, lot 3w, laine à points noués. Coll. Hector Guimard Diffusion. Photo F. D.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 3,45 m, long. 4,93 m. Vente Bonhams New York, 19/12/2024, lot 3w, laine à points noués. Coll. Hector Guimard Diffusion. Photo Bonhams NY.

Ces deux tapis sont en laine à points noués avec une coupe rase. Leur fond rouge orangé est encadré par des bordures jaune, orange clair et bleu pâle.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 3,45 m, long. 4,93 m. Vente Bonhams New York, 19/12/2024, lot 3w, laine à points noués. Coll. Hector Guimard Diffusion. Photo Bonhams NY.

Le revers de ces tapis montre clairement la technique utilisée. L’effet de « pixellisation », due à l‘épaisseur des points, s’accommode difficilement des courbes de Guimard, mais il est atténué par les grandes dimensions de ces tapis.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 4 m, long. 6 m. Vente Sotheby’s Paris 24/11/2015, laine à points noués, restauration par Rugs & Tapestries, Padoue.

Aucun de ces deux exemplaires ne porte de mention du fabricant, mais il est possible qu’il s’agisse de la maison Honoré Frères, à Tourcoing, à qui la réalisation des tapis des trois escaliers du Castel Béranger[2] a été confiée en 1897. Leur aspect est connu par leur reproduction dans le portfolio du Castel Béranger où Guimard en a donné deux versions de coloration, l’une pour l’escalier du bâtiment sur rue (pl. 29), l’autre pour l’escalier du bâtiment sur cour (pl. 28). Sur ces reproductions colorisées, l’aspect de la surface est également compatible avec celle de tapis en laine à points noués. Étant donné leur largeur réduite et la finesse des motifs, leurs points étaient nécessairement de petite taille.

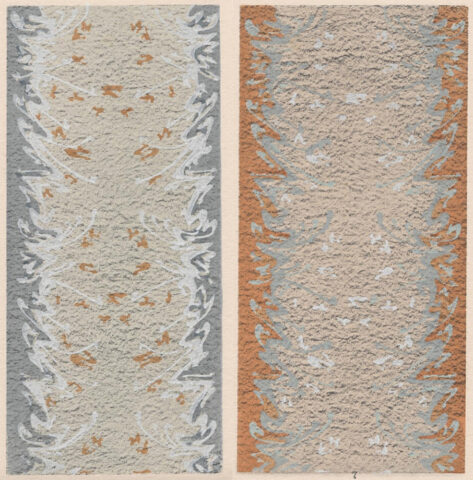

À gauche, tapis de l’escalier du bâtiment sur rue ; à droite tapis de l’escalier du bâtiment sur cour. Photomontage à partir des planches 28 et 29 du portfolio du Castel Béranger. Coll. Part.

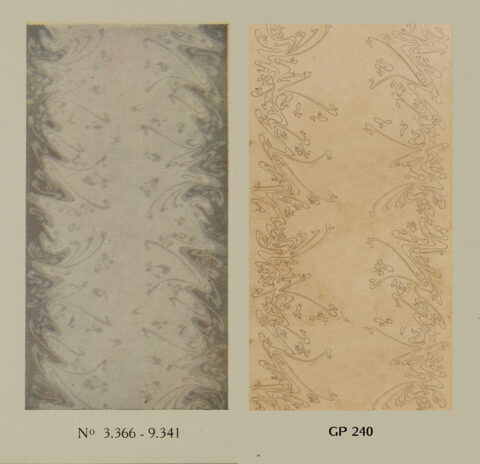

Sur une même feuille de papier conservée dans le fonds Guimard déposé au musée d’Orsay, figurent deux dessins pour ces tapis, symétriques entre eux, avec la mention « Remis au Fabricant le 29 Mars 97 P. Honoré frères » ainsi qu’une signature simplifiée de Guimard.

Dessins pour les tapis des escaliers du Castel Béranger, mine graphite sur papier fort, haut. 0,342 m, larg. 0,244 m, mention au crayon : « Remis au Fabricant/le 29 Mars 97/P. Honoré frères » signature de Guimard. Don Association d’étude et de défense de l’architecture et des arts décoratifs du XXe siècle, 1995, GP 240, musée d’Orsay. © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay)/Jean-Gilles Berizzi.

Mais il ne s’agit pas exactement du dessin des tapis reproduits dans le portfolio du Castel Béranger. Si nous isolons l’un des deux dessins, par exemple celui de droite, et que nous considérons l’une des deux bordures, on s’aperçoit que pour dessiner la bordure opposée, Guimard lui a fait effectuer une rotation à 180 °

Moitié droite du dessin pour les tapis des escaliers du Castel Béranger, GP 240, musée d’Orsay. Les motifs centraux ont été effacés.

Alors que pour obtenir le dessin des tapis tels qu’ils ont en fait été exécutés, il a dupliqué l’une des deux bordures par symétrie sur un axe vertical.

Photomontage sur la moitié droite du dessin pour les tapis des escaliers du Castel Béranger, GP 240, musée d’Orsay. Les motifs centraux ont été effacés.

Pour ces tapis d’escalier du Castel Béranger, Guimard a poussé le souci du détail jusqu’à la création d’un modèle original de pitons fixant les barres dont nous possédons plusieurs exemplaires.

Pitons des barres des tapis d’escalier du Castel Béranger. Coll. Part. Photo F. D.

Lors des restaurations effectuées en 2000, les tapis des escaliers ont été restitués de façon approximative et avec une couleur fautive pour l’escalier du hall du bâtiment sur rue.

État actuel après restaurations de l’escalier du hall du bâtiment sur rue du Castel Béranger. Photo F. D.

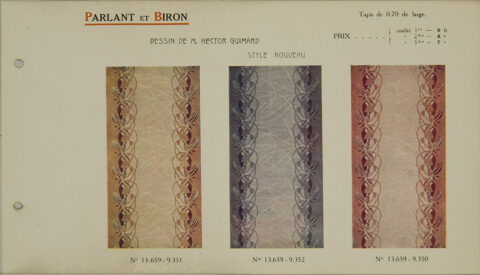

De même qu’il l’avait fait dans d’autres domaines, dans une volonté de diffuser ses créations et d’en abaisser le coût, Guimard a désiré faire éditer ses créations de tapis. Il s’est alors adressé à la Maison Parlant & Biron, représentée à Paris au 13 rue Poissonnière. Nous avions remarqué depuis longtemps que cette dernière société était également originaire de Tourcoing, mais ce n’est que très récemment que nous avons pu établir avec certitude que Parlant & Biron était bien le successeur de la maison Honoré Frère grâce à l’acquisition d’une lettre de change de la société Gaston Honoré, datée du 31 mars 1911 et portant la surcharge « PARLANT & BIRON, Sucrs ». Le fait que cette succession soit mentionnée par une surcharge tamponnée indique qu’en mars 1911 elle était suffisamment récente pour que des documents mis à jour n’aient pas encore été imprimés. Ce document nous permet également de savoir que Gaston Honoré succédait lui-même à la « Maison V. Straub, Ch. Gérardin, Honoré Frères, réunies »[3].

Lettre de change de la société Gaston Honoré, Parlant & Biron successeurs, datée du 31 mars 1911. Coll. part.

Guimard a donc obtenu l’édition de ses modèles sur catalogue. Celui qui est conservé à la Bibliothèque des Art Décoratifs ne comprend que quatre planches non numérotées dont tous les modèles sont de Guimard. Dans la mesure où il s’agit d’un don de sa veuve, on peut penser que les autres planches du catalogue en ont été ôtées de façon à simplement documenter l’œuvre de l’architecte.

Couverture d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Art décoratifs. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Six modèles pour Parlant & Biron sont présentés sous la forme de tapis de largeur fixe 70 cm et vendus au mètre linéaire en trois qualités avec un prix de 7, 8 et 9 F-or. La matière utilisée et le type de tissage ne sont pas précisés.

Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Arts décoratifs, modèles 13.663 – 9.359 ; 13.663 – 9.361 ; 3.366 – 9.341. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes. Le modèle du Castel Béranger est à droite.

On remarque que le modèle présenté du côté droit de cette planche semble être celui des escaliers du Castel Béranger, reproduit en camaïeu de gris avec une meilleure netteté que sur les deux planches du portfolio. Mais en fait, il s’agit cette fois du dessin d’origine (GP 240), avec ses bordures asymétriques.

Photomontage du modèle 3.366 – 9.341 d’une planche d’un catalogue Parlant & Biron et d’une partie du dessin GP 240.

Pour l’autre modèle de cette planche présenté en deux colorations, il existe deux études aquarellées de Guimard dans le fonds de documents donné par Adeline Oppenheim Guimard à la Bibliothèque des Arts décoratifs en 1948.

Projet pour un tapis, non signé, non daté, aquarelle sur papier, Bibliothèque des Arts décoratifs, Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Sur une seconde planche du catalogue Parlant & Biron, un troisième modèle est décliné en trois couleurs. De même que pour les deux modèles présentés ci-dessus, ses bordures nettement accentuées le désignent comme un tapis d’escalier ou un tapis de passage pour un couloir.

Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Arts décoratifs, modèles 13.659 – 9.350 ; 13.659 – 9.351 ; 13.659 – 9.352. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Au contraire, les trois autres modèles présents sur les deux autres planches ne présentent pas de bordures et sont conçus de façon à se raccorder (comme un papier peint) pour pouvoir couvrir de grandes surfaces et jouer le rôle d’une moquette. Une fois juxtaposées, les laizes sont cousues puis tendues.

Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Arts décoratifs, modèles 13.664 – 9.396 ; 13.664 – 9.462 ; 13.653 – 9.391. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Art décoratifs, modèles 13.672 – 9.576 ; 13.672 – 9.578 ; 13.672 – 9.807. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Il nous semble intéressant de nous pencher sur les numéros de référence de ces six modèles et de leurs variantes :

3.366 – 9.341 pour le modèle du Castel Béranger.

13.663 – 9.359 et 13.663 – 9.361 pour le modèle à bordures présent sur la même planche.

13.659 – 9.350 ; 13.659 – 9.351 ; 13.659 – 9.352 pour un modèle à bordures sur une seconde planche.

13.664 – 9.396 et 13.664 – 9.462 pour un modèle à raccord sur une troisième planche.

13.653 – 9.391 pour un modèle à raccord sur cette troisième planche.

13.672 – 9.576 ; 13.672 – 9.578 et 13.672 – 9.807 pour un modèle à raccord sur une quatrième planche.

Les quatre derniers chiffres après le tiret différencient les variantes de couleurs de modèles identiques. Nous ne connaissons pas la signification du chiffre 9. Quant aux groupes de chiffres avant le tiret, ils désignent les modèles. De plus, nous émettons l’hypothèse suivante : le ou les chiffres avant le point pourraient désigner l’année d’entrée du modèle dans le catalogue du fabricant (Honoré Frères, puis Gaston Honoré, puis Parlant & Biron). Ainsi, le modèle du Castel Béranger (3.366) serait entré en 1903 et tous les autres modèles seraient entrés en 1913, c’est à dire au moment où Guimard aménageait son hôtel particulier. Nous aurions ainsi une plage temporelle de seize ans (de 1897 à 1913) de collaboration entre Guimard et le fabricant. Gardons à l’esprit que cette date de 1913 n’est pas nécessairement celle de la création de ces cinq modèles et que Guimard a pu disposer de leur production avant qu’elle ne soit éditée sur catalogue.

Plusieurs photographies montrent l’utilisation de ces tapis par Guimard. L’une d’elles, non datée, est probablement une vue prise au sein des ateliers de Guimard. On y voit clairement le tapis à bordure 13.659 et plus difficilement, sous le bureau et la chaise, le tapis à raccord 13.653.

Probable aménagement au sein des ateliers de Guimard (détail) avec les tapis 13.659 et 13.653, tirage ancien sur papier, non daté. Don Adeline Guimard-Oppenheim, 1948. Bibliothèque des Arts décoratifs. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Des morceaux du même tapis à raccord 13.653 apparaissent aussi sur d’autres photographies prises dans des conditions similaires.

Probable aménagement au sein des ateliers de Guimard avec le tapis 13.653, tirage ancien sur papier, non daté. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Bibliothèque des Arts décoratifs. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Enfin, deux de ces modèles de tapis à raccord apparaissent sur les photographies prises au sein de l’hôtel Guimard : à nouveau le 13.653, utilisé en moquette pour la chambre.

Détail d’un cliché de la chambre à coucher de l’hôtel Guimard, détail avec le tapis 13.653, tirage ancien sur papier, c. 1913. Coll. Part.

Et le 13.672, utilisé en moquette pour la salle à manger.

Détail d’un cliché de la salle à manger de l’hôtel Guimard, détail avec le tapis 13.672, tirage ancien sur papier, c. 1913. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Archives de Paris 3115W 10.

Parallèlement à cette diffusion à visée industrielle, Guimard a continué à concevoir des grands tapis. Nous en avons l’écho par une esquisse aquarellée au dessin particulièrement riche, voire suggestif. Non datée, mais pouvant être située à partir de 1903, elle est conservée à la Bibliothèque des Arts décoratifs.

Projet pour un tapis, non signé, non daté, aquarelle sur papier, Bibliothèque des Arts décoratifs, Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

On voit donc que les tapis et moquettes de Guimard ont suivi son évolution stylistique avec des modèles qui, pour certains, pouvaient parfaitement être intégrés sans heurt dans des intérieurs modernes.

Frédéric Descouturelle avec la collaboration d’Olivier Pons

Notes

[1] Guimard, Hector, L’Art dans l’habitation moderne/Le Castel Béranger, Paris, Librairie Rouam, 1898.

[2] Leur nom figure dans la liste des fournisseurs placée en tête du portfolio : « HONORÉ FRÈRES — Tapis. ».

[3] La société Honoré frères portait ce nom depuis que Gaston et Lodois Honoré avaient pris la tête de l’entreprise en avril 1893. Gaston avait continué seul après que son frère lui a cédé toutes ses parts en septembre 1904.

Les visites guidées du mois de décembre

Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles visites guidées pour ce mois de décembre :

«Hector Guimard, ses œuvres de jeunesse»

Le samedi 6 décembre à 10h

Façade sur rue de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache à Paris. Documents d’Atelier, 2ème série, 1899, pl. n° 17. Coll. part.

&

«Paris et l’architecture du commerce : des galeries aux grands magasins»

Le dimanche 7 décembre à 14h

Coupole des Galeries Lafayette, novembre 2023. Photographie de Maréva Briaud.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

Guimard, briques après briques

Tout au long de sa carrière d’architecte, Guimard a porté attention aux variétés de briques disponibles sur le marché. Dans cet article nous donnerons un aperçu de leur utilisation qui pourra être prolongé par des études plus complètes portant sur les matériaux de construction auxquels il a eu recours pour ses bâtiments.

De façon très approximative, rappelons qu’au Nord de la Loire, dans les régions favorisées en pierre calcaire, la brique d’argile cuite a été peu employée jusqu’à la Renaissance, période pendant laquelle, à l’imitation des constructions italiennes, elle est devenue, malgré son coût de production, un matériau recherché servant même à l’édification de châteaux du XVIe au XVIIe siècle. Elle a vu son coût de production baisser du XVIIIe au XIXe siècle à la faveur de son industrialisation progressive. Dès lors, son utilisation croissante pour des constructions économiques a eu pour corollaire sa chute dans l’échelle de valeur des matériaux et sa relégation au statut de matériau pauvre. C’est contre cette tendance qu’à partir de la seconde partie du XIXe siècle, la brique a été progressivement remise à l’honneur grâce à une production plus soignée. Une variété de tons a été obtenue par la composition des pâtes plus ou moins riches en oxyde fer, ou par colorisation ou encore par l’émaillage de ses faces. Cet élargissement de l’offre de production accompagnait naturellement le mouvement en faveur de la polychromie des façades urbaines initiée par Jacques-Ignace Hittorff (1792-1867) puis par Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879).

La brique de terre cuite

Guimard, influencé par Viollet-le-Duc et soucieux à la fois d’originalité et d’économie, s’est donc largement servi de la brique dès ses premières villas construites avant le Castel Béranger dans le XVIe arrondissement ou dans la banlieue de l’Ouest parisien. Il a essentiellement utilisé des briques de couleur rose-orangée et rouge, parfois ponctuées de briques émaillées.

Hôtel Roszé, 1891, 34 rue Boileau, Paris XVIe, Photo F. D.

Hôtel Jassedé, 1891, 41 rue Chardon-Lagache, Paris XVIe, Photo F. D.

Elles alternent avec de la meulière et de la pierre de taille, plus rare, choisie pour certains éléments clés des façades : chapiteaux, sommiers, corniches, etc. Le tout donnant un mélange de teintes qui, joint aux céramiques particulièrement colorées, renforce l’aspect pittoresque de ces demeures.

L’hôtel Delfau, d’allure plus aristocratique, se singularise par une façade presque monochrome employant majoritairement une brique de couleur jaune paille qui se confond avec celle de la pierre de taille utilisée pour l’avant-corps et sa grande lucarne. Guimard a volontairement limité la brique rouge à de simples assises qui soulignent les corniches, de même qu’il a restreint au seul bleu la couleur des céramiques architecturales.

Hôtel Delfau, 1894, 1 ter rue Molitor, Paris XVIe, Photo F. D.

L’arrivée de l’Art nouveau en 1895 a peu modifié ce choix de matériaux. Un bâtiment économique comme l’École du Sacré-Cœur comportait simplement une quantité moindre de pierre de taille moins sculptée que sur le Castel Béranger. Pour le Castel Henriette, les moellons en opus incertum ont remplacé la pierre meulière.

École du Sacré-Cœur, 1895, 9 avenue de la Frillière, Paris XVIe, Photo F. D.

Étages supérieurs de la façade sur rue du Castel Béranger, 1895-1898, 14 rue Jean-de-La- Fontaine, Paris XVIe. Photo F. D.

Détail de la façade sur cour du Castel Béranger, 1895-1898, 14 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe. Photo F. D.

Généralement, les briques reçoivent sur l’une de leur panneresses (les faces longues et étroites) la marque de la briqueterie, imprimée en creux. Pour l’instant, nous n’avons relevé que le logo « CB » sur les briques de l’hôtel Roszé et celui de la briqueterie de Chambly (dans l’Oise) sur celles du Castel Val. Il est possible que dans la plupart des cas, Guimard ait donné pour consigne à l’entrepreneur de cacher les marques en exposant la panneresse opposée.

Détail de la façade sur rue de l’hôtel Roszé, 1891, 34 rue Boileau, Paris XVIe. Photo F. D.

Détail de la façade du Castel Val, Auvers-sur-Oise (Val d’Oise), 1902-1903. Photo F. D.

Pour la salle de concert Humbert de Romans (1898-1901), grâce au plan d’attachement conservé dans le fonds Guimard au musée d’Orsay, nous connaissons avec précision les types de briques employés pour la maçonnerie. Une brique de Sannois (blanche) de première qualité a été utilisée pour la façade principale et le patronage. Elle a été doublée par une brique de Belleville, également de première qualité.

Pour le Castel Béranger, sur de plus petites surfaces en façade sur rue et dans la cour, Guimard a aussi utilisé des briques en terre cuite émaillées, d’une couleur passant insensiblement du bleu clair au beige.

Détail de la façade sur cour du Castel Béranger, 1895-1898, 14 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe, Photo F. D.

On peut penser qu’elles proviennent de la tuilerie Gilardoni & Brault car dans la liste des fournisseurs du Castel Béranger on trouve la mention de cette entreprise qui a par ailleurs fourni les céramiques émaillées artistiques posées en façade et certains rétrécissements de cheminées des appartements.

Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), liste des fournisseurs (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.

On remarque que dans les tous cas où des briques de couleurs différentes ont été employées, Guimard n’a jamais créé de motifs alternant les couleurs comme on en voit sur quantités d’immeubles de cette époque, car ces dessins, nécessairement géométriques, auraient concurrencé ses propres décors. Pour créer des motifs courbes, il aurait fallu disposer de grandes surfaces planes et le résultat n’aurait pas forcément été heureux. Tout au plus s’est-il contenté de lits de couleurs différentes pour souligner des corniches ou pour simuler un sommier.

Détail de la façade sur la rue Lancret de l’immeuble Jassedé (1903-1905), Paris XVIe. Photo F. D.

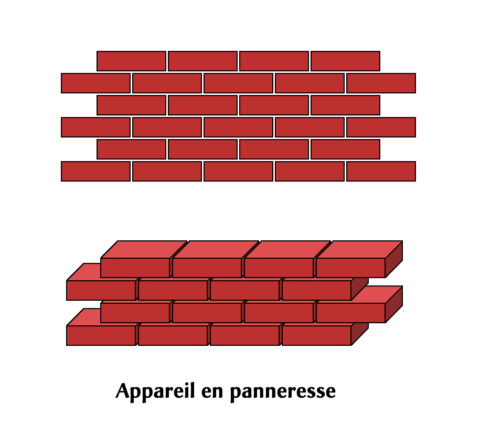

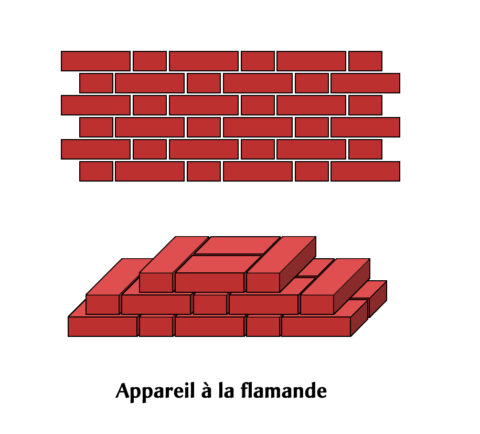

Les appareillages employés sont peu nombreux. Il s’agit essentiellement de l’appareillage en panneresse et de l’appareillage à la flamande[1] qui fait alterner boutisses (la plus petite face) et panneresses sur chaque assise.

.

.

Appareils en panneresse et à la flamande. Dessins F. D.

Le petit calibre de la brique permet d’incurver aisément une paroi. Pourtant cette faculté n’a pas été tout de suite exploitée par Guimard qui, dans ses premiers bâtiments, s’en est tenu à des parois planes. Même quand il a cintré la travée centrale de la Villa Berthe au Vésinet (1895) ou l’oriel de La Bluette à Hermanville (1899), c’est à la pierre taillée — dont la mise en œuvre était plus coûteuse — qu’il a fait appel. Sans doute préférait-t-il alors que la surface plus douce de la pierre accompagne mieux le mouvement donné.

Façade principale de la Villa Berthe, Le Vésinet (Yvelines), 1896. Photo Nicolas Horiot.

Il faut attendre le Castel Henriette (1899) pour trouver quelques pans de briques cintrés. Pour la première fois, son plan a fait la part belle aux élévations courbes, mais ce sont alors essentiellement aux moellons en opus incertum qu’elles ont été confiées. Quelques années plus tard, le Castel Val à Auvers-sur-Oise (1902-1903) a été le plus bel exemple de façades cintrées utilisant la brique, un emploi que Guimard a réitéré peu après de façon plus discrète sur l’immeuble Jassedé, à l’angle de l’avenue de Versailles et de la rue Lancret (1903-1905).

Façade du premier étage du Castel Val, Auvers-sur-Oise (Val d’Oise), 1902-1903. Photo Nicolas Horiot.

Façade sur rue de l’immeuble Jassedé à l’angle de l’avenue de Versailles et de la rue Lancret, Paris XVIe, 1903-1905. Photo F. D.

La brique silico-calcaire

Vers 1904, Guimard a adopté la brique silico-calcaire. Ce matériau n’est pas obtenu par la cuisson d’une argile naturelle ou recomposée : il s’agit d’une pierre artificielle s’apparentant au ciment.

Briques silico-calcaires en appareillage à la flamande de la façade sur rue de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe, Photo F. D.

Même si son principe est plus ancien, elle n’a été fabriquée industriellement qu’à partir des dernières années du XIXe siècle[2]. Composé à 90% de sable siliceux, de chaux vive (calcaire calciné) et d’eau, le mélange est moulé en briques qui sont compressées puis durcies en chaudière à vapeur. En l’observant de près, on remarque la présence du sable grossier et de graviers la composant. De ce fait, alors que la brique de terre cuite est quasiment inaltérable, on constate, au bout d’un siècle, l’usure de ces briques dont les grains se détachent peu à peu.

Briques silico-calcaires sur une souche de cheminée de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe. Photo Nicolas Horiot.

D’autre part, sa densité importante la rend pondéreuse et son inertie thermique est médiocre. Cependant ce matériau a aussi de nombreuses qualités, notamment un coût peu élevé en raison d’une consommation énergétique faible lors de sa production, une résistance à la compression permettant de l’utiliser en murs porteurs, une résistance au feu et une bonne qualité acoustique.

Son utilisation par Guimard correspond au tournant stylistique qui l’a vu abandonner la polychromie un peu tapageuse de ses débuts au profit d’une recherche d’élégance qui passait aussi par une plus grande discrétion. La couleur gris-beige de la brique silico-calcaire se confond en effet suffisamment avec celle de la pierre de taille.

Comme il l’avait fait plus tôt avec la brique en terre cuite, Guimard a tout d’abord expérimenté ce nouveau matériau à côté des moellons pour des villas ou des maisons de banlieue comme le Castel d’Orgeval à Villemoisson-sur-Orge (1904) où elle met en valeur les baies et individualise des surfaces remarquables. Au contraire, elle apparait très discrètement sur la villa d’Eaubonne (c. 1907), puis un peu plus tard pour le Châlet Blanc à Sceau (1909) et enfin de façon importante pour la villa Hemsy à Saint-Cloud (1913).

Fenêtre au rez-de-chaussée de la façade sur rue de la villa au 16 rue Jean Doyen à Eaubonne (Val d’Oise), c. 1907. Photo F. D.

Mais ce sont à ses constructions urbaines, à partir de l’hôtel Deron-Levent (1905-1907), que la brique silico-calcaire semble le mieux convenir. Suivent l’immeuble Trémois de la rue François Millet (1909-1911), les immeubles « modernes » des rue Gros, La Fontaine et Agar, son hôtel particulier de l’avenue Mozart (1909-1912) et l’hôtel Mezzara de la rue La Fontaine (1909-1911), où la brique silico-calcaire est employée concurremment avec la pierre de taille dont la surface varie en fonction de l’effet de luxe recherché.

Façade sur rue de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe, soubassement en moellons, parement en brique silico-calcaire, appui et encadrement de fenêtre en pierre de taille. Photo F. D.

Avec la brique silico-calcaire, Guimard s’est également servi de différents appareillages. L’hôtel Guimard au 122 avenue Mozart (1909) dont la façade est particulièrement mouvementée est un bon exemple où se devine leur fonction structurelle permettant de réduire l’épaisseur des murs et d’alléger les maçonneries vers le sommet, de s’adapter aux plissements des façades et de renforcer ponctuellement certains murs.

Détail des deuxième et troisième étages de la façade de l’hôtel Guimard. Bibliothèque des arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Le corps principal de ses murs est constitué d’un appareil à la flamande, donnant des parois d’une épaisseur de 45 cm ou 22 cm. Pour réaliser les courbes et amorcer le plissement de la façade, un appareillage en boutisses a été utilisé, parfois complété par un appareillage alterné à multiples boutisses afin de renforcer la solidité des murs, notamment au niveau de certaines ouvertures. Dans les parties hautes, l’emploi d’un appareil à assises réglées en panneresses a permis d’alléger les maçonneries du dernier étage au niveau de la loggia, constituant des murs de seulement 11 cm d’épaisseur.

Détail des deuxième et troisième étages de la façade de l’hôtel Guimard. Bibliothèque des arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

C’est aussi à partir de 1909 (hôtel Guimard, cour de l’immeuble Trémois, hôtel Mezzara) qu l’on voit apparaitre un modèle de briques à angle arrondi, en particulier au niveau des jambages des baies où elles adoucissent le passage d’un plan à l’autre.

Détail de la travée de gauche du premier étage de la façade sur rue de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe. Photo F. D.

Après-guerre, la brique silico-calcaire était toujours présente sur l’immeuble Franck, rue de Bretagne (1914-1919). Un peu plus tard, elle a cédé le pas à une brique en terre cuite de couleur jaune pour l’immeuble luxueux de la rue Henri-Heine (1926) où Guimard ne l’a employée qu’aux derniers étages, là où elle est moins visible.

Brique en terre cuite jaune et brique silico-calcaire au cinquième étage de la façade sur rue de l’immeuble Guimard du 18 rue Henri-Heine, Paris XVIe , 1926. Photo F. D.

Mais elle a fait son retour en force sur des immeubles économiques comme l’immeuble Houyvet, villa Flore (1926-1927), ou les immeubles de la rue Greuze (1927-1928) et sans doute sur sa villa La Guimardière à Vaucresson (1930).

Façades arrière et sur la villa Flore de l’immeuble Houyvet, Paris XVIe, 1926-1927. Photo F. D.

Allège et fenêtre du 5e étage de la façade sur la villa Flore de l’immeuble Houyvet, Paris XVIe, 1926-1927. Photo F. D.

Détail de la façade sur rue du premier étage du 38 rue Greuze, Paris XVIe, 1927-1928. Photo F. D.

Comme on peut le voir sur les photos précédentes, après la Première Guerre mondiale Guimard a introduit des effets de volume et donc de lumière en plaçant d’une manière différente certaines briques par rapport à la surface, par exemple en saillie, en retrait ou en oblique. Ces techniques sont bien connues depuis des siècles et employées pour souligner des lignes verticales ou horizontales, ou encore pour ponctuer une surface plane. Mais, de même qu’il s’était refusé à utiliser des motifs répétitifs d’alternances de couleurs de briques, il n’a pas non plus usé de la possibilité de jouer avec le relief des parois en briques pendant la première partie de sa carrière, considérant avec justesse que leur surface devait conserver une certaine neutralité et non venir lutter avec ses propres motifs décoratifs (sculptés dans la pierre ou modelés en céramique) qu’il réservait à des emplacements restreints. Cependant, rattrapé, emporté par l’évolution stylistique générale prônant, dans un premier temps, la géométrisation du décor avant son abandon progressif, Guimard s’est résolu à introduire ces effets de surface à mesure qu’il abandonnait ses motifs décoratifs personnels. Il n’est certes pas le seul à utiliser ce motif de la brique placée à 45° et dont l’angle vient affleurer la surface (ci-dessous).

Détail de la façade sur rue du deuxième étage de l’immeuble Guimard du 18 rue Henri-Heine, Paris XVIe, 1926. Photo F. D.

Mais peut-être est-il l’inventeur de ce motif original où une brique subit une rotation à 30° et la suivante lui est symétrique. Sur l’assise sus-jacente, la même séquence est décalée d’une longueur de panneresse.

Linteau d’une fenêtre du cinquième étage du 36 rue Greuze, Paris XVIe, 1927-1928. Photo F. D.

La brique amiantine

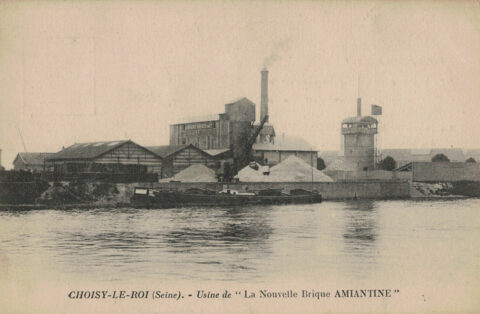

Aussi dénommée amiantolithe, la brique amiantine a été fabriquée en France à Choisy-le-Roy à partir de 1904 par la Société française de la brique amiantine avec de la fibre d’amiante importée du Canada.

En-tête de la Société Françaises de la Brique Amiantine, lettre datée du 10 décembre 1908, photographie tirée de l’article de Pierre Coftier, « La brique amiantine de Choisy-le-Roy », L’actualité du Patrimoine, n° 8, déc. 2010. Droits réservés.

Grâce à l’ajout de ce minéral[3] on comptait alors augmenter la tenue au feu (déjà bonne) de la brique silico-calcaire, améliorer son faible pouvoir d’isolation et même obtenir un effet antifongique. Le produit qui pouvait être colorisé, était vu comme innovant par rapport à la simple brique silico-calcaire et s’en trouvait donc valorisé. Pour bien les différencier, la marque « Amiantine » était imprimée en relief dans une alvéole ménagée sur l’une des deux grandes faces des briques.

Grande face d’une brique amiantine. Photographie tirée de l’article de Pierre Coftier, « La brique amiantine de Choisy-le-Roy », L’actualité du Patrimoine, n° 8, déc. 2010. Droits réservés

Le site de Choisy-le-Roy a été racheté en 1922 par la société Lambert frères & Cie.

Usine Lambert Frère & Cie à Choisy-le-Roy, carte postale ancienne. Coll. part.

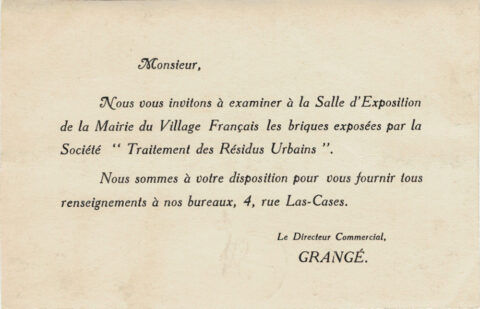

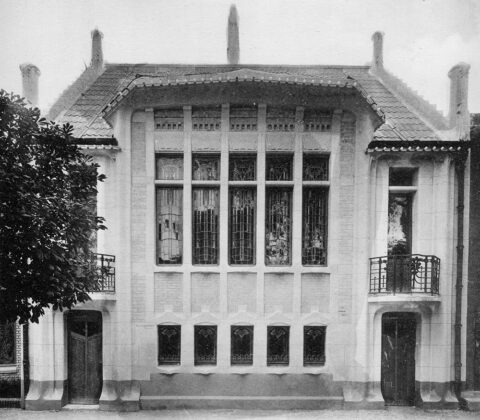

Guimard semble s’être servi de ses produits pour la première fois en 1925 lors de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes pour sa participation au Village Français[4] dans le cadre du groupe des Architectes Modernes dont il était le vice-président.