Category: Hector Guimard

Exposition Vallin à Liverdun – 3 : conférence sur l’évolution du style de Vallin

Du 10 juin au 7 août 2022, une exposition commémore le centenaire du décès du menuisier d’art nancéien Eugène Vallin (1856-1922). Elle se tient à la villa La Garenne, dans le domaine des Eaux bleues, à Liverdun (à proximité de Nancy). Pour présenter cette exposition, une conférence a été donnée à Nancy le 05 juin 2022. Nous vous en proposons une adaptation librement accessible sur YouTube.

Eugène Vallin en 1909 sur le pavillon de l’École de Nancy, portrait-charge par Victor Prouvé. Peinture à l’huile sur bois. Haut. 0,601 m. Coll. Musée de l’École de Nancy.

Cette conférence présente brièvement la carrière de Vallin, mais s’attache surtout à montrer l’évolution de son style personnel sur une vingtaine d’années. À la différence des industriels d’art du bureau de l’École de Nancy (Gallé, Majorelle, Daum), Vallin a été le seul concepteur de ses créations (meubles, céramiques, quincailleries, menuiseries, enveloppes internes et enveloppes externes d’immeubles). À l’aide d’un nombre réduit de motifs, il a élaboré un style personnel qu’il a fait évoluer progressivement vers la modernité.

Confessionnal de l’église d’Euville (Meuse), détail de la partie supérieure avec une courbe en anse de panier tridimensionnelle au-dessus de la porte, 1892. Photo P.A. Martin.

Présentoir Picoré, détail de la partie inférieure, 1903. Réutilisation de cette courbe tridimensionnelle. Coll. part. Photo P.A. Martin.

Sous l’influence d’Émile Gallé, ce sont tout d’abord des organismes végétaux (l’arbre, la fougère et tout particulièrement l’ombelle) qui ont structuré cette démarche en prêtant leurs éléments constitutifs à la construction des meubles et à leur liaison entre eux.

Menuiserie de séparation entre la salle à manger et le hall de la maison Bergeret, 1903-1904. Coll. Université de Lorraine. Photo Philippe Wojcik.

De plus, Vallin a introduit l’idée de la croissance de l’organisme par son élévation verticale, ainsi que l’application de forces (traction, enfoncement, écoulement) appliquées sur la matière.

Sellette tripode en padouk, c. 1903. Coll. part. Photo Philippe Wojcik.

À partir de 1905 et de façon très visible vers 1909, il a progressivement simplifié son style en s’éloignant du naturalisme de l’École de Nancy pour tendre vers le futur style Art déco.

Banquette, c. 1909. Coll. part. Photo Philippe Wojcik.

Sans être parfaitement linéaire, le style de Vallin a été celui d’un logicien, œuvrant dans une optique de constructeur et évoluant par inflexions successives. Il est une singularité dans l’École de Nancy par son ampleur et sa complexité mais il a pourtant été suivi par un grand nombre de créateurs de la seconde génération de ce mouvement qui en ont repris les signes les plus visibles, sans pouvoir en adopter la logique intrinsèque.

F.D.

Le catalogue de l’exposition Vallin est disponible au prix de 12 € sur place et aussi par correspondance pour 20 € franco de port à demander à la Société Lorraine des Amis des Arts des Musées, 76 Grande rue 54000 Nancy.

Outre une notice consacrée à chaque objet exposé, ce catalogue de 128 pages, très illustré, offre plusieurs articles de fond décrivant la carrière de Vallin, son importance dans l’évolution du style de l’ École de Nancy et dans l’introduction de l’Art nouveau dans l’architecture nancéienne.

Signalons aussi, trouvé sur internet, ce très bon résumé de l’exposition à découvrir ici.

Exposition Vallin à Liverdun – 2 : les ferronneries de la villa La Garenne

L’exposition consacrée à Eugène Vallin se tient du 10 juin au 7 août 2022 dans la villa La Garenne, au domaine dit « des Eaux bleues », dans une boucle de la Moselle, à une quinzaine de km de Nancy. Cette villa appartenait à Charles Masson, l’un des gérants des Magasins Réunis de Nancy. Outre un décor intérieur de style École de Nancy, elle possède de remarquables marquises qui ne sont pas sans rappeler certaines œuvres de Guimard.

Villa La Garenne à Liverdun. Photo © Communauté de Communes du Bassin de Pompey.

L’essor commercial de l’empire des Magasins Réunis reste encore à écrire dans le détail. Cette ascension quasi-fabuleuse aux succursales couvrant toute la région Est de la France (et même au-delà des frontières), parvenant à se tailler une part significative du commerce des grands magasins parisiens, a été à l’aune de celle d’Aristide Boucicaut ou de celle des Cognacq-Jay. Partie de peu, la famille unie formée par Antoine Corbin (1835-1901), Léonie Guilbert et leurs quatre enfants, a su agréger autour d’elle une cohorte de gérants efficaces et dévoués, liés par des alliances matrimoniales ou financières. Louis, le fils aîné, est parti à la conquête de Paris. Eugène, le fils cadet, a été le plus flamboyant par son amour dévorant de l’art. Entre les deux, Charles Masson, venu très jeune des Vosges, tôt associé à l’affaire puis époux de Marie, la fille aînée des Corbin, a été plus discret mais professionnellement très actif. Il a sans doute été un homme moins curieux d’expériences artistiques que son jeune beau-frère, n’ayant pas été comme lui un collectionneur, un ami des artistes ou un organisateur d’expositions. Mais en homme réfléchi et posé, il a incarné le commanditaire dans toute sa magnificence, sachant s’entourer d’un décor à la fois moderne et opulent, commandé aux meilleurs artistes de Nancy.

Charles Masson vers 1900. Tirage photographique ancien. Coll. Part.

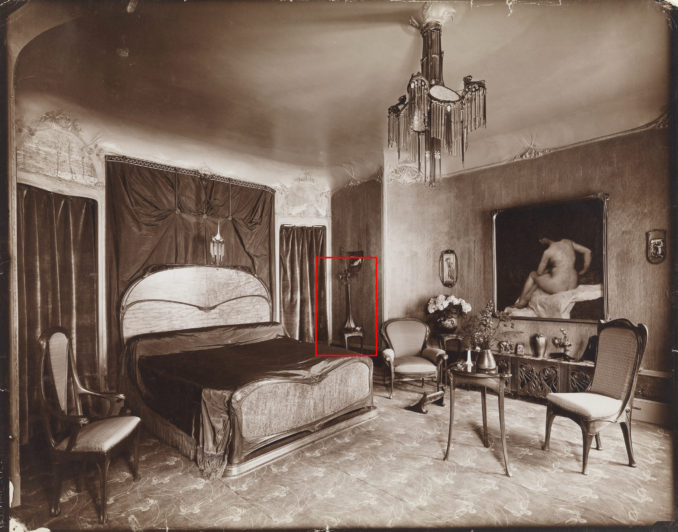

Il a notamment été le commanditaire de l’extraordinaire salle à manger qu’Eugène Vallin et Victor Prouvé ont réalisée pour lui de 1903 à 1906, transférée à Paris pendant la Première Guerre mondiale, puis réinstallée au musée de l’École de Nancy au début des années 60.

La salle à manger Masson, réinstallée à Paris. Tirage photographique ancien. Coll. Part.

Charles Masson a fait construire en 1897 la villa La Garenne à Liverdun, à l’écart du village et en contrebas du château néo-médiéval greffé sur la muraille et qui allait revenir à Eugène Corbin. Le domaine abritait aussi une ferme modèle où Charles Masson s’exerçait à l’aviculture, l’une de ses passions.

Jeanne Blosse (à gauche) l’épouse d’Eugène Corbin et son jeune frère Maurice Blosse (à droite) en contrebas du « château » des Corbin dans le village de Liverdun. Cliché pris vers 1905. Tirage photographique ancien. Coll. Part.

La villa La Garenne a été complétée aux alentours de 1904, toujours par l’architecte nancéien Lucien Weissenburger, avec un étage et des combles. Puis, vers 1910-1912, le bâtiment a été agrandi sur ses façades nord et ouest par une adjonction en L. Une part ou la totalité de ces nouveaux travaux ont été assurés par l’architecte parisien Marcel Oudin, élève de Génuys et spécialiste du béton armé, à qui la famille Corbin-Masson a confié de nombreuses commissions privées et professionnelles.

Villa La Garenne à Liverdun. Photo © Communauté de Communes du Bassin de Pompey.

À l’occasion de l’agrandissement, de nombreuses finitions ont été exécutées dans toute la villa. Eugène Vallin a été sollicité pour l’habillage de deux pièces de la première phase de construction (la salle à manger et un salon) qu’il a exécuté dans son style d’alors, très retenu, subdivisant les surfaces en panneaux rectangulaires.

Salle à manger de la villa La Garenne à Liverdun. Lambris par Eugène Vallin, vers 1911. Photo Frédéric Descouturelle.

À l’intérieur, peu de décors autres que muraux ont subsisté jusqu’à aujourd’hui. C’est le cas d’un habillage de panneaux de mosaïque au motif d’algues, qui orne une grande pièce du rez-de-chaussée dont le sol est également couvert de mosaïques. Nous ignorons si Charles Masson a commandé pour cette villa du mobilier de prestige aux animateurs de l’École de Nancy, comme il l’avait fait pour son appartement nancéien, ou s’il s’est contenté à Liverdun d’un ameublement plus rustique.

La famille Corbin-Masson sur la terrasse de la villa La Garenne à Liverdun. Eugène Corbin tient la table, Charles Masson est à droite de trois-quarts dos. Cliché pris vers 1910. Tirage photographique ancien. Coll. Part.

Sur la façade nord, la façade ouest (où se trouve l’entrée principale) et la façade sud, la villa est ceinturée de grandes marquises qui se différencient de la plupart des ferronneries nancéiennes par l’absence de décor naturaliste.

Terrasse sud-ouest de la villa La Garenne. Photo © Communauté de Communes du Bassin de Pompey/Decollogne.

Au contraire, elles ne sont pas sans évoquer les marquises des édicules B du métro parisien d’Hector Guimard en 1900. Comme ces dernières, elles sont relevées pour conduire l’eau de pluie dans un chéneau central et ont des longueurs de tiges croissantes et décroissantes.

Hector Guimard, édicule B de la station Porte Dauphine. Détail de la paroi latérale. Photo André Mignard.

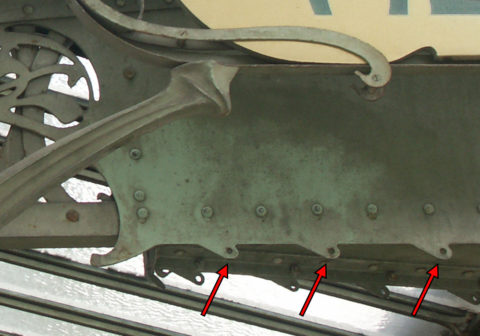

La similitude avec le travail de Guimard se voit aussi par la façon dont les poteaux des marquises de la villa sont construits. Ils utilisent des fers industriels en T qui sont assemblés par boulonnage, puis séparés. C’est entre ces fers en T que sont insérées en partie supérieure des lames de tôles découpées et cintrées qui constituent un décor.

Marquise de la villa La Garenne à Liverdun. Photo F.D.

Les lignes sinueuses de ce décor ont le caractère linéaire de l’Art nouveau franco-belge, mais ne font pas référence à un motif connu de Guimard.

Détail du décor à la partie supérieure d’un poteau d’une marquise de la villa La Garenne à Liverdun. Photo F.D.

Deux grandes consoles murales (une par terrasse) soutenant les chéneaux sont d’un style similaire.

Console d’une marquise de la villa La Garenne à Liverdun. Photo Fabrice Kunégel.

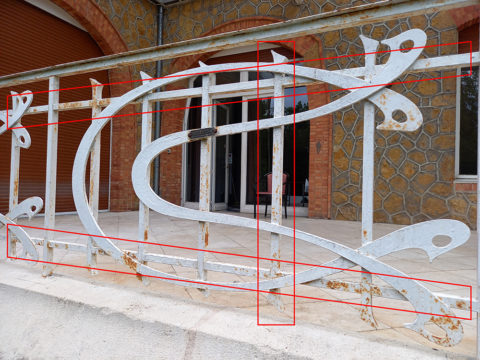

Sur la balustrade, nous retrouvons de semblables lames de fer découpées et cintrées dont le dessin se rapproche cette fois plus des ferronneries de Guimard. Elles ont été soudées sur les barreaux,

Balustrade d’une terrasse de la villa La Garenne. Photo F.K.

alors que Guimard utilisait plutôt des barres de fers qui ont été pliées puis rivetées ou vissées de façon visible sur leur support.

Soupirail de la maison Coilliot à Lille par Guimard (1898-1900). Photo F.D.

Sur les balustrades de la villa, les barres horizontales et les barreaux verticaux sont constitués par l’assemblage, taraudage et vissage de barres de fer de section carrées, une technique que n’utilisait pas Guimard.

Balustrade d’une terrasse de la villa La Garenne. Photo F.K.

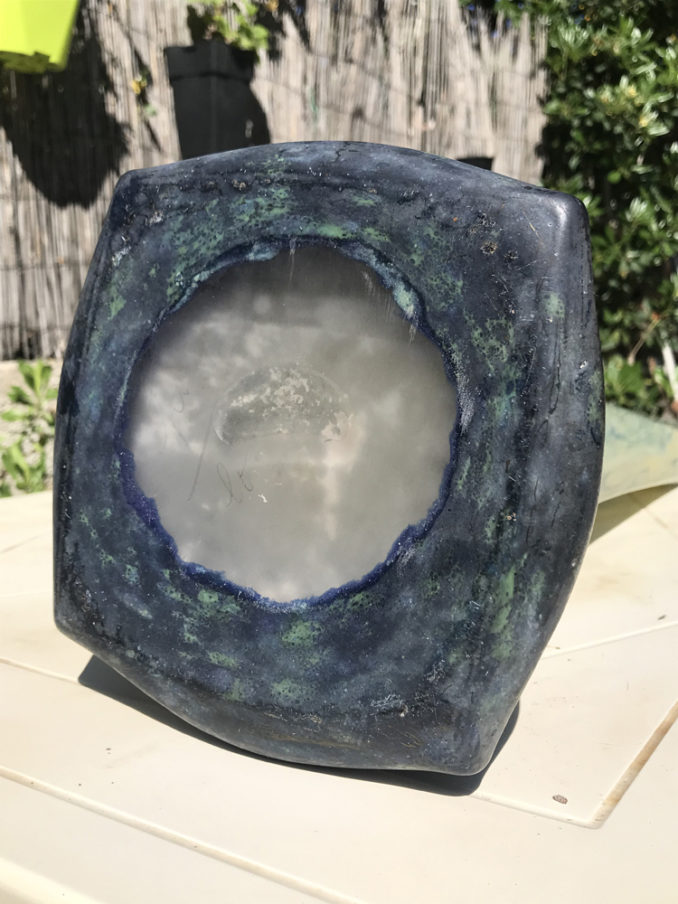

Aux extrémités supérieures et inférieures des barreaux le serrurier a ajouté des motifs en volume qui ont été coulés en série.

Balustrade d’une terrasse de la villa La Garenne. Photo F.K.

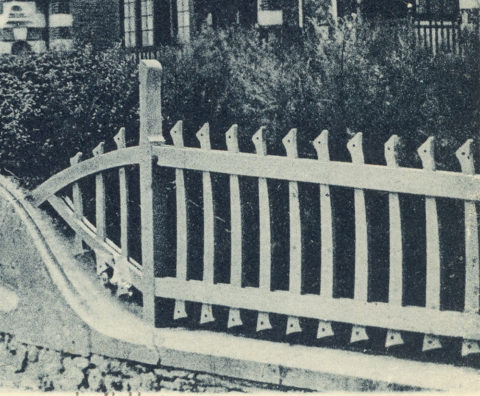

Le dessin de ces extrémités est inspiré par les barreaux d’une balustrade en bois de Guimard, celle de la villa La Bluette à Hermanville-sur-mer.

Balustrade originelle de la villa La Bluette à Hermanville-sur-mer par Guimard, 1899. Détail d’une carte postale ancienne. Coll. Nicolas Horiot.

Enfin, trois types de détails sont éminemment copiés sur les serrureries des édicules B du métro de Paris par Guimard. Il s’agit tout d’abord des motifs en « tête d’oiseau » avec un trou au niveau de l’œil qui termine toutes les lames de fer découpées de la balustrade et des décors de poteaux.

Balustrade d’une terrasse de la villa La Garenne. Photo F.K.

On retrouve ce motif au niveau des extrémités latérales du pavillon en tôle découpée des édicules B. Ce pavillon protégeait l’arrière du rideau de fer qui, à l’origine, fermait l’entrée de l’édicule pendant la nuit.

Hector Guimard, édicule B de la station Porte Dauphine. Détail du pavillon du rideau de fer. Photo F.D.

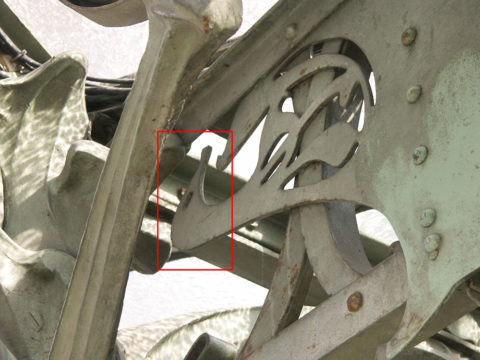

Le second détail significatif se trouve au niveau des linteaux qui joignent les chéneaux aux murs de la villa. Ils sont constitués de cornières assemblées entre lesquelles sont insérées des tôles aux découpes complexes qui les solidarisent par des assemblages discrets.

Linteau d’une marquise de la villa La Garenne à Liverdun. Photo F.D.

De semblables pièces de jonction se retrouvent sur la ceinture des marquises latérales des édicules B. On voit que Guimard leur avait donné une découpe extravagante avec deux ailes qui n’ont d’autre autre utilité que la création d’un motif décoratif. Pour sa part, il a clairement affiché l’assemblage par des boulonnages bien visibles.

Hector Guimard, édicule B de la station Porte Dauphine. Détail de la paroi latérale. Photo André Mignard.

Enfin, la ceinture des marquises de la villa est ponctuée de petites avancées obliques aux extrémités arrondies et percées d’un trou. Ici, elles avaient une fonction, celle de permettre l’accrochage de voilages qui isolaient la terrasse (cf. plus haut sur la photo N&B de la famille Corbin-Masson prenant le thé sur la terrasse).

Marquise de la villa La Garenne, détail du décor à la partie supérieure d’un poteau. Photo F.D.

Pourtant, elles sont la reprise d’un motif identique, mais cette fois non fonctionnel, qui ponctue le pavillon en tôle découpée à l’arrière du rideau de fer (ci-dessous). Ce motif ponctuait aussi les parois du chéneau des édicules B, mais elles ont disparu à ce niveau sur l’édicule B de la station Porte Dauphine (le seul de ce type subsistant).

Hector Guimard, édicule B de la station Porte Dauphine. Détail du pavillon du rideau de fer. Photo F.D.

Ces emprunts à Guimard s’expliquent tout à coup lorsqu’on découvre sur la balustrade de la villa la plaque-signature du serrurier. Il s’agit de l’entreprise parisienne Verdon & Courtois à qui avait été demandé l’assemblage des parties métalliques des édicules B en 1900 (les édicules A étant confiés à Bétourné et les entourages découverts ainsi que les pavillons à Balet).

Marquise de la villa La Garenne à Liverdun. Photo F.K.

Il n’est donc pas étonnant que, quelques années plus tard, l’entreprise Verdon & Courtois ait proposé à ses clients des motifs tirés de ces édicules et même d’une balustrade en bois d’une villa de la côte normande dont elle a pu avoir connaissance par Guimard lui-même ou tout simplement par des cartes postales. À ses techniques habituelles (assemblage de barres par taraudage et vissage avec motifs d’extrémités rapportés, soudures) elle a ajouté le découpage et le cintrage de tôles, mais pas le pliage de barres ou le découpage de fers en T ou en U. Elle n’a pas non plus franchement mis en évidence les vissages ou les boulonnages comme le faisait Guimard. Enfin, nous ne saurons sans doute jamais qui a été l’auteur des motifs linéaire de style Art nouveau présents sur les poteaux ou sur les consoles murales. Il est possible que ce soit l’architecte nancéien Lucien Weissenburger, mais il nous paraît plus probable qu’il se soit agi d’un dessinateur de Verdon & Courtois.

Frédéric Descouturelle

Le catalogue de l’exposition Vallin est disponible au prix de 12 € sur place et aussi par correspondance pour 20 € franco de port à demander à la Société Lorraine des Amis des Arts des Musées, 76 Grande rue 54000 Nancy.

Outre une notice consacrée à chaque objet exposé, ce catalogue de 128 pages, très illustré, offre plusieurs articles de fond décrivant la carrière de Vallin, son importance dans l’évolution du style de l’ École de Nancy et dans l’introduction de l’Art nouveau dans l’architecture nancéienne.

Une exposition consacrée à Eugène Vallin cet été à Liverdun – 1

À l’initiative de la Société Lorraine des Amis des Arts et des Musées, associée à la Fondation Nicolas Gridel (aveugles et déficients visuels), une exposition va commémorer le centenaire du décès d’Eugène Vallin (1856-1922). Elle se tiendra à la villa La Garenne à Liverdun (à proximité de Nancy) du 10 juin au 7 août 2022.

Le nom d’Eugène Vallin est relativement peu connu du public, mais il a pourtant été l’un des artistes les plus importants de l’École de Nancy, fondée par Émile Gallé en 1901. Héritier d’un atelier spécialisé dans la menuiserie et le mobilier des églises, fin connaisseur des styles historiques, Vallin s’est progressivement tourné vers le mobilier civil et moderne. Son rapprochement avec Gallé vers 1895, par l’entremise de son ami Victor Prouvé, lui a permis de structurer ses créations en se servant de thèmes naturels comme l’arbre ou l’ombelle. Chez lui, il ne s’agissait pas de se servir de la botanique comme d’un décor, ainsi que l’ont fait Daum ou Majorelle, mais de traduire la force de croissance de la plante et même la plasticité de la matière. Son mobilier puissant a rencontré la faveur d’une génération d’industriels et de commerçants soucieux d’afficher leur réussite.

Salle à manger de l’imprimeur Albert Bergeret, rue Lionnois à Nancy, 1903-1904.

Avant l’ouverture de l’exposition, une conférence d’une heure et demi a été donnée à Nancy le 3 juin à 18 h à la salle Raugraff, 13 rue des Ponts. Nous vous proposons d’en visionner une adaptation sur YouTube.

Nous consacrerons prochainement plusieurs petits articles à Eugène Vallin et à l’exposition qui lui rend hommage.

F.D.

Le catalogue de l’exposition Vallin sera disponible au prix de 12 € sur place et aussi par correspondance pour 20 € franco de port à demander à la Société Lorraine des Amis des Arts des Musées, 76 Grande rue 54000 Nancy.

Outre une notice consacrée à chaque objet exposé, ce catalogue de 128 pages, très illustré, offre plusieurs articles de fond décrivant la carrière de Vallin, son importance dans l’évolution du style de l’ École de Nancy et dans l’introduction de l’Art nouveau dans l’architecture nancéienne.

La sépulture Nelly Chaumier à Bléré

Nous publions ci-après un nouvel article de Marie-Claude Paris, professeure émérite et membre de l’équipe de recherche du Laboratoire de Linguistique Formelle à l’Université de Paris Diderot. Ses recherches continuent à éclairer l’entourage et la personnalité d’Hector Guimard. Marie-Claude Paris s’intéresse aujourd’hui aux liens entre Guimard et la famille Chaumier, commanditaire d’une tombe à Bléré, la première en France dans le style Art nouveau. Le hasard a fait qu’au même moment nous étions contactés par des responsables culturels de cette petite ville d’Indre-et-Loire, soucieux de mettre en valeur ce patrimoine. Nous aurons sans doute à reparler prochainement des initiatives qui sont prises localement pour signaler la sépulture Nelly Chaumier et présenter Hector Guimard.

Nous profitons de ce préambule pour rappeler à nos lecteurs que le Cercle Guimard accueille volontiers les articles qui lui sont proposés, qu’ils proviennent de chercheurs indépendants, de chercheurs attachés aux musées ou de chercheurs universitaires comme nous avons eu le plaisir d’en publier. Ce fut notamment le cas d’Isabelle Gournay, docteure en histoire de l’Art de l’Université de Yale et de Lena Lefranc-Cervo, doctorante en Histoire de l’art – Histoire de l’architecture, à l’Université de Rennes 2. Il reste bien entendu que les articles proposés doivent apporter de nouvelles informations, compléter celles qui existent ou permettre de faire évoluer la façon dont Guimard et son œuvre pouvaient être perçus à l’époque ou peuvent l’être de nos jours. Il va sans dire qu’ils doivent être soumis auparavant à notre relecture. C’est ainsi que, grâce à de nombreux contributions de collaborateurs, nous pensons avoir en une vingtaine d’années fait progresser les connaissances et la façon d’appréhender l’œuvre de Guimard tout en la contextualisant de mieux en mieux.

Présentation de la sépulture Nelly Chaumier

Cette tombe a tout d’abord été connue par une série de dessins faisant partie du fonds découvert en septembre 1968 par Alain Blondel et Yves Plantin à l’orangerie du Domaine de Saint-Cloud. Guimard avait obtenu l’autorisation d’y stocker des plans et des objets dans un hangar, à la suite d’une injonction de la veuve de Léon Nozal à la fin de l’année 1918 d’avoir à débarrasser les locaux professionnels qu’il occupait avenue Perrichont. Six dessins (GP 1503, GP 1504, GP 1505, GP 1506, GP 1507, GP 1508) témoignent de cette commande d’une tombe destinée à Nelly Chaumier.

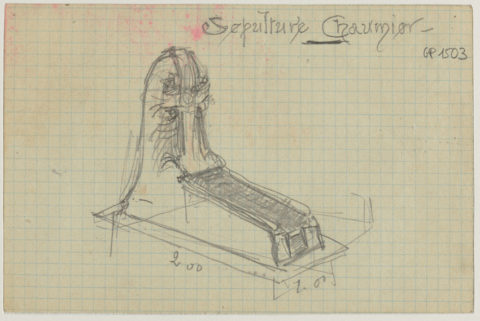

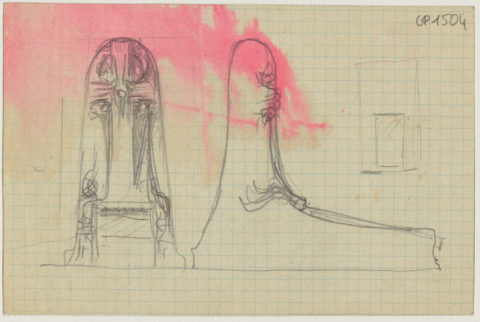

Deux dessins (GP 1503, GP 1504) sont réalisés sur du papier quadrillé de petit format. Ils montrent la tombe vue de face, de profil, de trois quart et du dessus. Le premier porte la mention : « Sépulture Chaumier ».

GP 1503, fonds Guimard, musée d’Orsay, don de l’Association d’étude et de défense de l’architecture et des arts décoratifs du XXe siècle en 1995. Mine de plomb sur papier quadrillé, H. 10,5 ; L. 16,0 cm.

GP 1504, fonds Guimard, musée d’Orsay, don de l’Association d’étude et de défense de l’architecture et des arts décoratifs du XXe siècle en 1995. Mine de plomb sur papier quadrillé, H. 10,5 ; L. 16,0 cm.

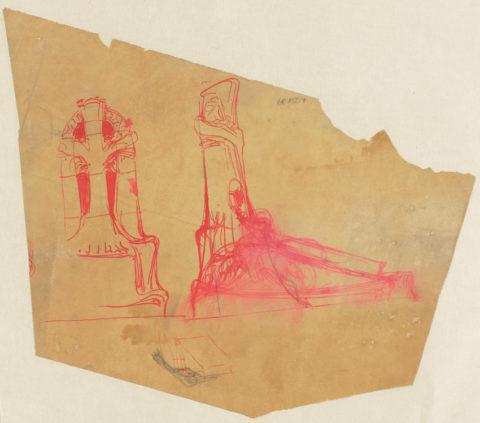

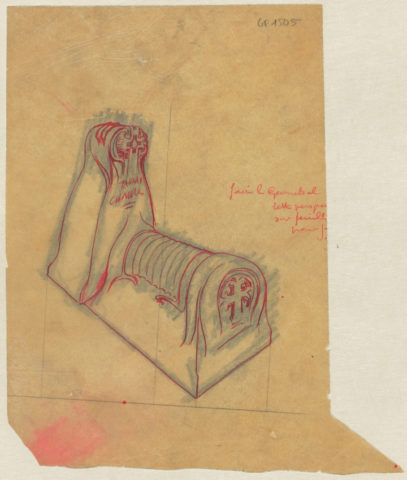

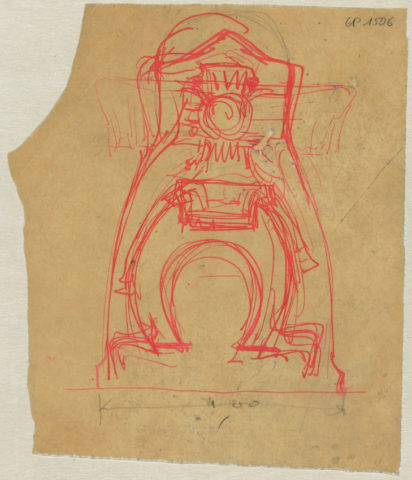

Trois autres dessins (GP 1507, GP 1506, GP 1507) sont d’une plus grande taille, sur papier calque, à l’encre rouge et au crayon.

GP 1507, fonds Guimard, musée d’Orsay, don de l’Association d’étude et de défense de l’architecture et des arts décoratifs du XXe siècle en 1995. Encre rouge et rehauts de mine de plomb sur papier calque, H. 30,5 ; L. 36,5 cm.

Les dessins GP 1503, GP 1504 et GP 1507 montrent une sépulture avec une pierre tombale inclinée et la volonté de lier dans un tout organique ses éléments principaux (stèle, pierre tombale et soubassement). Une grande croix pattée est partiellement dégagée dans l’épaisseur d’une haute stèle de forme arrondie. Ses branches horizontales, en se fondant dans la stèle, donnent l’impression de l’enserrer.

Les dessins GP 1505 et GP 1506 montrent une sépulture différente où les éléments sont moins liés entre eux. La stèle a une forme plus mouvementée pouvant évoquer une cape enveloppant une croix réduite en taille comme s’il s’agissait d’une tête. La pierre tombale n’est plus inclinée mais a acquis un volume presque cylindrique, creusé à sa surface supérieure d’une série de rainures transversales. Ce volume cylindrique est à rapprocher de celui qui sera adopté en 1900 pour la tombe Caillat au cimetière du Père Lachaise. Quant aux rainures elles évoquent celles qui ornent la pierre tombale de la sépulture Giron-Mirel-Gaillard, très classique et sans grand intérêt, construite par Guimard en 1895 au cimetière du Montparnasse. Sur le dessin GP 1505, la face avant, en forme d’oméga est à nouveau ornée d’une croix pattée.

GP 1505, fonds Guimard, musée d’Orsay, don de l’Association d’étude et de défense de l’architecture et des arts décoratifs du XXe siècle en 1995. Mine de plomb et encre rouge sur papier calque, H. 26,4 ; L. 22,5 cm.

GP 1506, fonds Guimard, musée d’Orsay, don de l’Association d’étude et de défense de l’architecture et des arts décoratifs du XXe siècle en 1995. Encre rouge et rehauts de mine de plomb sur papier calque, H. 19,0 ; L. 16,5 cm.

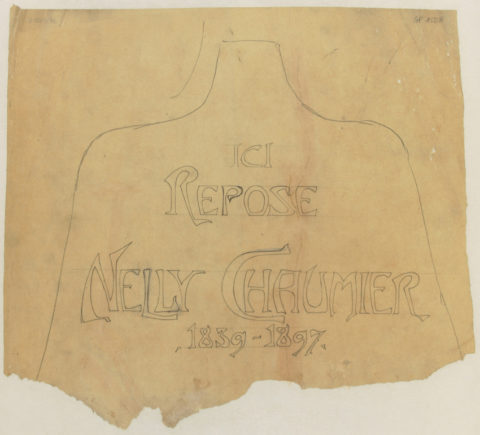

Ces cinq dessins sont de simples esquisses qui ne donnaient aucune certitude quant à la poursuite de la commande. Mais un dernier dessin (GP 1508), réalisé au seul crayon sur papier calque, est d’une nature différente des précédents.

GP 1508, fonds Guimard, musée d’Orsay, don de l’Association d’étude et de défense de l’architecture et des arts décoratifs du XXe siècle en 1995. Mine de plomb sur papier calque, H. 39,0 ; L. 42,6 cm.

Il montre un lettrage particulièrement net, visiblement destiné à l’exécutant devant le graver sur la tombe, accréditant tout de même l’idée de sa réalisation effective et suggérant que la série des dessins définitifs est manquante dans le fonds de dessins recueilli en 1968. Sur ce GP 1508, le prénom de Nelly (peu courant à l’époque) est mentionné ainsi que les dates de naissance et de décès d’une personne peu âgée (58 ans). L’année 1897 correspond à cette période où Guimard faisait évoluer son nouveau style, passant d’un modelage « informe » à un modelage « mouvant ». À cette date, il travaillait encore sur les décors du Castel Béranger, venait d’achever la villa Berthe au Vésinet (1896) et l’armurerie Coutolleau à Angers (1896) et présentait son Porche d’une grande habitation parisienne en grès cérame à l’Exposition nationale de la céramique au Palais des Beaux-Arts en 1897. Étant donné la concordance stylistique entre les esquisses de la tombe et les réalisations de Guimard à ce moment là, nous sommes d’avis qu’il a été sollicité très peu de temps après le décès de Nelly Chaumier, alors que sa famille ne disposait pas de place dans un caveau. Cependant, sur aucun des documents que nous venons de citer ne figurait la localisation de cette sépulture.

Ce n’est que pendant l’été 2007 que le Cercle Guimard a été averti par une correspondante (Mme Dominique Guillemot) de l’existence d’une tombe signée Hector Guimard à Bléré dans l’Indre-et-Loire, non loin d’Amboise et de Chenonceau. Exécutée en calcaire et placée non loin de l’entrée du cimetière, elle s’est avérée être celle de Nelly Chaumier.

Albert Adès, un écrivain égyptien juif francophone dans l’entourage d’Hector et d’Adeline Guimard

Cette recherche est une contribution à l’histoire de la tombe d’Albert Adès, dont l’architecte a été Hector Guimard et le statuaire Georges-Clément de Swiecinski. Outre les nouvelles informations que je souhaite apporter au lecteur, je cherche à unir le travail d’architecte d’Hector Guimard à celui de portraitiste de son épouse Adeline. C’est pourquoi je restitue les noms de personnages importants du temps d’Adès, bien qu’ils soient oubliés aujourd’hui.

Portrait d’Albert Adès par lui-même, in Adès, Edmone, Adès chez Bergson, 1949.

Si le seul portrait d’Adès qui figure dans la présente recherche a été dessiné par lui-même, Adeline Oppenheim-Guimard a effectué trois portraits qui ont trait à l’entourage d’Adès : celui d’Inès, l’épouse d’Adès[1] ; celui du cardinal Dubois[2] qui a présidé une réunion officielle entre la France et l’Égypte et cela en présence de Paul Léon,[3] directeur des beaux-arts en 1921.

Tombe d’Albert Adès au cimetière du Montparnasse. Photo Olivier Pons.

L’histoire de la tombe d’Albert Adès a déjà été écrite à deux reprises par Georges Vigne, d’une part dans son livre sur Hector Guimard[4] et, d’autre part, sur le site du Cercle Guimard en date du 14 novembre 2012. Dans ce second article, Vigne a donné une description de la tombe sur laquelle je ne reviendrai pas et a par ailleurs bien retracé la collaboration du sculpteur de la tombe, Georges-Clément de Swiecinski. Selon lui, la relation entre Swiecinski et Adès serait double : elle dériverait d’une fréquentation commune des milieux littéraires du Paris d’alors ou bien du fait qu’il ait connu de Swiecinski (dont le premier métier était chirurgien) en raison de son état de santé fragile. Par ailleurs, pour ce qui est du buste de la tombe d’Adès au cimetière du Montparnasse en 1922, Vigne suppose qu’il pourrait s’agir d’une réplique en pierre d’un premier buste préexistant, en plâtre ou en céramique. Je n’ai d’argument ni pour justifier, ni pour contredire ce point de vue.

Le buste d’Albert Adès par de Swiecinski sur sa tombe au cimetière du Montparnasse. Photo Olivier Pons.

Je ne traiterai donc que des relations personnelles ou professionnelles entre Adès et tous ceux qui, outre Guimard et de Swiecinski, ont permis qu’une tombe soit érigée en sa mémoire. C’est une façon de leur rendre hommage et de rappeler le rôle de la francophonie en Égypte au XIXe siècle. Le co-auteur et beau-frère d’Adès, Albert Josipovici, ainsi que les siens, feront nécessairement partie de ce tableau, bien qu’il n’ait pas été impliqué dans la réalisation de la tombe d’Adès.

Albert Adès, un écrivain égyptien francophone demeurant dans le XVIe arrondissement à Paris

Albert Adès et Albert Josipovici sont connus pour avoir co-signé en France deux romans : le premier Les Inquiets en 1914 sous le pseudonyme de A. I. Theix et le second Le livre de Goha le simple en 1919 sous leurs deux noms.

Couverture de Goha le simple, éditions Calmann Lévy, 1919. Source Gallica.

À mes yeux, ces deux auteurs font partie d’un groupe d’intellectuels plurilingues juifs qui ont adopté la France, et particulièrement Paris, comme terre d’élection et, surtout, le français comme moyen d’expression, contre l’anglais qui était alors aussi en usage en Égypte.[5]

Pour justifier mon point de vue, je me fonde sur la liste des personnalités qui ont assisté à l’hommage rendu à Adès au cimetière du Montparnasse, deux ans après son décès et sur l’amitié qu’Adès a entretenu avec le philosophe Henri Bergson. Edmone Adès, la fille d’Albert, a fait connaître au public quelques aspects de cette relation dans un petit recueil paru en 1949.[6]

Pour ce qui est du choix du sculpteur du buste de la tombe d’Adès, Georges-Clément de Swiecinski, je crois qu’il peut s’expliquer par la relation entre de Swiecinski et Albert Josipovici : de Swiecinski était médecin et chirurgien, tout comme le père de Josipovici et tous deux étaient roumains : ils exerçaient à Paris dans les années 1910-1930. À la mort d’Adès, Josipovici, qui avait été le secrétaire de Lazare Weiller,[7] a donc très probablement suggéré à ce dernier le nom du sculpteur qu’il connaissait.

Quant au choix d’Hector Guimard comme concepteur de la tombe d’Adès, on peut, comme Vigne, poser que Guimard et Adès ne se connaissaient pas. Mais je proposerai plutôt une hypothèse inverse : les Guimard et les Adès pouvaient se connaître car les Adès résidaient au 21 rue La Fontaine, dans le groupe d’immeubles construit par Guimard, dans les rue Gros, La Fontaine et Agar par l’entremise de la Société générale de constructions modernes. C’est en effet à cette dernière adresse que la fille des Adès, Edmone, est née le 29 août 1916.[8] Par ailleurs entre 1915 et 1917 Guimard avait créé un Comité d’étude et de propagande pour l’État-Pax dont le siège se trouvait 7 rue Agar, à quelques pas du domicile des Adès. Cette association militait pour la création d’un organisme international judiciaire, militaire et financier, l’État-Pax, dont le but était d’assurer la sécurité des peuples. Plus tard en 1920, Guimard était trésorier d’une fédération qui regroupait huit associations, dont l’État-Pax, pour organiser une société des nations.[9] Les Adès ne pouvaient donc manquer de savoir qui était l’architecte de l’immeuble qu’ils habitaient, puisque Guimard était très présent dans le quartier.

L’immeuble du 21 rue Lafontaine en cours de finition. Tirage photographique collé sur un papier cartonné. Bibliothèque du musée des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent-Sully Jaulmes.

Par ailleurs, Adeline Oppenheim-Guimard entretenait une relation professionnelle avec les Adès, puisqu’elle a réalisé en 1919, à partir d’une photographie, un portrait d’Inès Heffès-Adès, l’épouse d’Albert, qui se trouvait alors en Égypte. Ce portrait a beaucoup plu à Albert, qui écrit à Adeline le 10 juillet 1919 :

« Si vous permettez à un cubiste d’approcher votre art tout en finesse et d’en parler, je vous ferai cet aveu, chère Madame, aux doigts magiques : vous m’avez rappelé que j’avais une femme charmante – et maintenant, je ne l’oublierai plus ! C’est vous dire à quel point m’est chère votre œuvre vivante et harmonieuse. Je vous en remercie de tout cœur ».[10]

Ce portrait sera exposé entre le 12 et 27 janvier 1922, dans les Galeries Lewis and Simmons, 22 place Vendôme à Paris, par Adeline Oppenheim-Guimard sous le numéro 2.

Photographie de la couverture du livret de l’exposition d’Adeline, Galeries Lewis and Simmons en 1922. New York Public Library. Photo auteure.

Donc à la mort d’Adès en 1921, Josipovici savait qui contacter pour lancer une souscription : son ancien employeur, le riche industriel et mécène Lazare Weiller. Par ailleurs, le nom d’Hector Guimard était connu par le couple Adès, tandis que celui d’Adeline l’était plus particulièrement par l’épouse d’Adès en tant que portraitiste et que voisine.

Avant de décrire le cercle des amis d’Albert Adès qui ont permis l’érection de la tombe au cimetière du Montparnasse, je donnerai quelques indications biographiques sur Adès et son co-auteur Josipovici ainsi que sur leurs couples.

Biographies familiales et littéraires d’Albert Adès et d’Albert Josipovici

Outre leur complicité en tant qu’auteurs et amoureux de la littérature, Adès et Josipovici ont partagé une autre complicité. Ils ont épousé deux sœurs : Inès et Yvonne. Les deux couples cohabitaient à Triel-sur-Seine entre 1914 et 1919. Les deux sœurs avaient des goûts différents : Inès aimait l’Égypte tandis que Yvonne préférait l’Europe.

Albert Adès (11/2/1893 – 18/4/1921) et Inès Heffès (1893 – 28/1/1931)

Albert Siaho Adès était un écrivain égyptien, fils du banquier Siaho Adès,[11] qui avait épousé Hélène de Picciotto, une jeune fille issue d’une famille juive de quatorze enfants, très riche et influente au Caire et à Alexandrie. Adès aurait aimé être peintre,[12] tout comme son cousin Jules (Josiah V.) Adès, mais son père l’a contraint à étudier le droit. Hélène, la mère d’Albert, très francophile, a longtemps vécu à Paris, où elle est décédée. Après la mort de son fils à la villa Gil Blas à Arcachon en 1921, elle maintiendra des contacts avec le peintre Emmanuel Gondouin (1883 – 1934),[13] qui était un ami de son fils, et publiera quelques pages sur Albert.

Figurent ci-dessous les relations familiales entre Albert et son épouse Inès : à gauche la famille d’Adès,[14] à droite la famille de son épouse.[15]

Inès et Albert se marient vers 1914, probablement en Égypte. Albert décède d’une maladie rare le 18 avril 1921 à Arcachon[16], où ses médecins l’avaient envoyé. Il y est vraisemblablement enterré de façon provisoire puisque son inhumation au cimetière du Montaparnasse ne s’est faite que le 5 septembre 1921[17]. Après le décès d’Albert Adès, Inès Heffès-Adès épouse en secondes noces le 29 décembre 1929 Walter Max Kraus, un médecin américain, qui s’occupait des maladies nerveuses et mentales, de l’encéphalite léthargique et de la sclérose en plaques. Il était connu tant à Paris qu’à New York. Inès décède à 38 ans en 1931, place Possoz dans le XVIe arrondissement à Paris, deux ans après son remariage. Elle est inhumée au cimetière du Montparnasse à côté de son premier époux.

Albert Josipovici (7/12/1892 – 8/12/1932) et Yvonne Heffès

Albert Josipovici vers 1914. Photo internet. Droits réservés.

Albert Josipovici a été envoyé adolescent en France pour y effectuer ses études secondaires comme pensionnaire à Melun. Il est rentré ensuite au Caire pour suivre des études de droit à la Faculté française d’Égypte, où il a rencontré Albert Adès et son cousin Jules Adès.[18] Le père d’Albert Josipovici – le Dr Sando Josipovici – était le médecin de la famille Adès. Albert Josipovici a épousé Yvonne Heffès en 1911. En 1926 il habitait 94 avenue Mozart à Paris. Rattaché au corps diplomatique d’Égypte, il était Secrétaire délégué aux affaires commerciales. En 1928 il a publié Le beau Saïd, roman qui met en scène deux frères de façon un peu binaire. Il a appartenu à L’Association littéraire et artistique internationale, fondée en 1878 par Victor Hugo, et a participé à son congrès qui s’est tenu au Caire en 1929. Avant sa mort, en décembre 1932, il préparait David chez les chrétiens, roman qui décrit la réaction d’un juif[19] parmi les chrétiens, surtout par rapport aux protestants. Le fils d’Albert et d’Yvonne Josipovici, Jean (François) Josipovici,[20] est né en 1914 à Triel-sur-Seine dans les Yvelines, au 252-254 rue Paul Doumer (à l’époque Grand Rue), où les deux couples occupaient une grande maison, lors de la rédaction de Goha le simple. À Triel, Josipovici et Adès étaient les voisins proches de l’écrivain Octave Mirbeau à Cheverchemont.[21] Ils lui apportèrent le manuscrit qui fut remanié grâce à lui. La grandiloquence en fut réduite, le style épuré et plus efficace. Mirbeau écrira : « Je n’ai compris l’Orient, je ne l’ai vécu que le jour où j’ai lu Goha le Simple ». Entre Adès et les époux Mirbeau une grande amitié s’est alors développée, amitié qui perdurera entre Mme Mirbeau et Albert Adès au-delà du décès d’Octave Mirbeau en 1917.[22]

Portrait d’Octave Mirbeau, peint en 1919 (après le décès de Mirbeau) par Emmanuel Gondouin. Musée Caranavalet. Source Wikimedia Commons.

Adès et ses amitiés littéraires : un comité de soutien pour sa tombe

Si Adès, tout comme le couple Guimard, habitait le quartier d’Auteuil, les milieux qu’ils fréquentaient ne se recoupaient pas du tout. Ci-dessous je décrirai les activités littéraires des camarades d’Adès : celles-ci ne sont pas partagées par l’architecte. J’en conclus que la relation de voisinage entre les Adès et les Guimard s’est renforcée par l’intermédiaire d’Adeline Guimard, portraitiste de Mme Adès en 1919.

Après l’écriture de Goha le simple, la cohabitation et la collaboration entre les deux auteurs s’est rompue. Ceci explique pourquoi lors de la mort prématurée d’Adès, le nom de Josipovici ne lui est plus associé. Huit mois après le décès d’Albert, un comité de soutien composé de cinq auteurs et d’un éminent industriel s’est établi à l’extrême fin de l’année 1921. C’est ce comité qui rendra possible à Paris l’érection d’un monument funéraire en l’honneur du défunt. Il était composé de Marcel Berger, André Obey, Denys Amiel, Adolphe Orna, Chekri Ganem et de Lazare Weiller. Nous apportons ci-dessous quelques informations à leurs propos.

À Auteuil, un groupe d’écrivains qui se nommait Le Canard Sauvage,[23] se rencontrait et collaborait à la rédaction d’articles, de pièces de théâtre ou de romans. Y participaient, en particulier, Marcel Berger, agrégé de lettres, qui dans l’Écho Sioniste informait du décès d’Adès.

Marcel Berger (1885 – 1966) pratiquait des activités sportives avec son ami André Obey (8/5/1892 – 11/4/1975) auteur dramatique, qui deviendra Administrateur général de la Comédie Française (1945 – 1947). Ensemble, ils ont publié une collection de romans dirigée par Colette (Colette Willy ou Colette de Jouvenel) et ont terminé le roman inachevé d’Adès Un roi tout nu. Leur addition au travail d’Adès sera plutôt mal accueillie par la critique.[24] Obey était un ami du peintre Emmanuel Gondouin.[25]

L’Écho sioniste du 1er janvier 1922 a fourni un aperçu vivant de la relation Berger-Adès. Berger y a mentionné leur voisinage dans le XVIe arrondissement avec leurs enfants du même âge (trois ans). Berger ajoutait qu’Adès « n’avait pas craint d’abandonner la situation solide que ses autres qualités éminentes lui avaient valu d’obtenir ; choix qui l’aiguillait vers la route certainement la plus pénible, celle où lutte et peine aujourd’hui tout artiste respectueux de son art, aura hâté peut-être sa fin… Le ton impérieux des médecins l’envoyant à Arcachon nous avait donné à penser ; depuis lors nous étions sans nouvelles… ». Dans la revue Correspondance d’Orient du 30 avril 1921, Berger écrivait à propos de Le livre de Goha le Simple :

« Ce fut un événement dans Paris. Les connaisseurs admirèrent, la trame d’un style souple et robuste, et l’ironie, la poésie, la philosophie se mêlant pour faire de cette fresque orientale comme un de ces divins miroirs où l’humanité de tous les temps vient, contempler ses mille visages. Le grand public était sensible au puissant jaillissement de vie dont, se gonflait toute l’œuvre, aux aspects nerveusement sensuels ou finement mélancoliques de conte, où des élans épiques se résolvaient volontairement en des naïvetés de fabliau. »

Denys Amiel (1884 – 1977) auteur de théâtre, vice-président de la Société des auteurs dramatiques (dans les années 1930) a signé une pièce à succès en collaboration avec Obey, La Souriante Madame Beudet, qui est entrée au répertoire de la Comédie Française. Tout comme Berger, Amiel résidait dans le XVIe arrondissement. Engagé volontaire, il a fondé une revue française à New York (1917-1919) et a dirigé l’hôpital des aveugles de guerre franco-américain, 14 rue Daru. En 1932, le théâtre de l’Odéon a présenté l’une de ses pièces L’âge de fer.

Adolphe Ornac (1882 – 1925), qui écrivait aussi sous le pseudonyme féminin d’Élizabeth Strauss, était un auteur de pièces de théâtre né en Roumanie à Galatz sur le Danube. Auteur juif polyglotte, Ornac est mort à 43 ans, au moment où il allait acquérir la nationalité française. En 1924 une pièce de théâtre de sa composition Mademoiselle Le feu a été jouée au Théâtre de l’Odéon. Il a co-écrit avec Mattei Rousseau, La maison d’Israël, une pièce traitant des pogroms en Russie. Cette pièce sera jouée en 1933 au Théâtre de la Renaissance en réaction aux persécutions nazies contre les juifs.

Chekri (Ibn Ibrahim) Ganem (1861 – 1929) était un écrivain libanais et un poète d’expression française en lutte contre la domination ottomane. Il résidait dans le XVIe arrondissement. Il est décédé à Antibes, peu après sa nomination au grade de commandeur de la Légion d’honneur à l’âge de 68 ans. Avec Georges Samné, il codirigeait la revue Correspondance d’Orient (politique, économique et financière). En 1910, Maurice Ravel a composé la musique de la pièce de Ganem, intitulée Antar, [26] qui décrit les exploits d’un poète arabe du XIIe siècle.

Coupure du journal Excelsior du 29 avril 1923. Source Gallica.

Le sculpteur de la tombe d’Adès : Georges-Clément de Swiecinsky (1878 – 1958)

Le sculpteur Georges-Clément de Swiecinski (Radautz Bukovine, Roumanie, 5 mai 1878 – Guéthary, 17 janvier 1958) a été choisi pour collaborer avec Hector Guimard pour effectuer un buste d’Adès. Ce choix qui est arrêté à la fin de 1921 revient très probablement à Albert Josipovici. Le père de ce dernier, médecin d’origine roumaine était à la fois le confrère et le compatriote de de Swiecinski dont la première carrière à Paris était aussi celle d’un médecin/chirurgien passionné de sculpture dès les années 1910.

Georges-Clément de Swiecinski. Photo musée de Guéthary. Droits réservés.

Le comte Georges-Clément de Swiecinski a effectué ses études de médecine et de chirurgie en Roumanie à Iasi. Il a été interne des Hôpitaux de Paris en 1902 et a soutenu une thèse sur l’hystérectomie en 1909. C’est au laboratoire d’anatomie des hôpitaux de Paris, où il dessinait et moulait des corps, qu’est née sa vocation de sculpteur. En 1912, en même temps qu’il exerçait la médecine au 22 boulevard Raspail, il a occupé un atelier de sculpteur dans la villa Brune où étaient installés d’autres artistes qui deviendront très connus (Brancusi, Lipchitz, Zadkine…). Pendant la première guerre mondiale, il s’est engagé volontairement comme chirurgien auxiliaire attaché aux ambulances. En 1919, à Guéthary où il séjournait à l’hôtel, le romancier et poète Paul-Jean Toulet l’a encouragé à sculpter à la carrière de pierre Sarrailh. Dès 1920 il a exposé ses sculptures à Paris à la galerie Brunner, rue Royale, dont des bas-reliefs du Ramayana. La même année, il a exposé une très remarquée Jeune fille basque en taille directe, c’est-à-dire sans esquisse, sans maquette, ni modèle préalable.

La villa Lekautz-baïta de Swiecinsky à Guéthary. Bulletin municipal de Guéthary, 2016, hors-série. Photo internet. Droits réservés.

En 1922, il s’est installé en tant que sculpteur dans sa villa Lekautz-baïta (ce qui signifie « lieu froid ») au pays basque à Guéthary, au bord d’une falaise. Naturalisé français en 1923, il a épousé Marie Clémence Dominici, une Corse, veuve du comte de Sesmaisons. Outre la sculpture, il s’est aussi fait connaître pour ses terres cuites, ses bronzes, ses marbres et ses céramiques.

Le couple de Swiecinsky avec le poète Francis Jammes à Guéthary en 1932. Fonds Association F. Jammes Orthez. Droits réservés.

Plusieurs de ses œuvres se trouvent aux musées de Pau et de Guéthary. Il a fait don de ses œuvres (sculptures et céramiques) à la villa Saraleguinea, devenue le très joli musée de Guéthary, au sein du parc André Narbaïts. Après avoir été évincé au profit de sculpteurs locaux pour des commandes publiques et après le décès de son épouse en 1956, il est décédé le 17 janvier 1958, presque aveugle et sans ressources, à l’hôtel Guruzia. Une sépulture a été offerte par la mairie, puis laissée à l’abandon. Le musée de Guéthary (http://musee.guethary.free.fr/sa_vie.htm) présente agréablement la vie et l’œuvre de cet artiste encore aujourd’hui méconnu[27].

La tombe d’Albert Adès : le comité d’honneur et la souscription

Le journal Le Radical du 20 décembre 1921 nous apprend qu’un monument funéraire en l’honneur d’Adès sera érigé grâce à une souscription :

« L’architecte Hector Guimard et le sculpteur G.-C. de Swiecinsky ont composé le monument qui sera érigé au cimetière du Montparnasse. Les souscriptions sont reçues à Paris chez le trésorier M. Fernand Braun, 5 avenue de l’Opéra ».

Cette annonce nous permet de conclure que l’épouse d’Adès, sans profession et en charge d’une petite fille de deux ans, n’était pas en mesure de financer la construction d’une sépulture sortant de l’ordinaire au cimetière du Montparnasse. Quant au comité d’honneur qui lance la souscription, il comprend neuf membres qui sont : Mme Octave Mirbeau, Henri Bergson, Chekri Ganem, Gustave Geffroy, Maurice Maeterlinck, Pierre Mille, Claude Monet, Camille Saint Saëns, Lazare Weiller. Voici ci-dessous quelques indications qui nous permettent de situer les neuf membres de ce comité.

Le trésorier Fernand Braun (Alexandrie, 13/05/1882 – Paris, 22/09/1968)[28] était un juriste international, qui est né et a travaillé en Égypte, tout d’abord comme directeur d’une revue littéraire à Alexandrie, puis en tant qu’avocat à la cour d’appel mixte d’Égypte, ainsi qu’à New York et à Paris. Sa mère était alsacienne et son père bijoutier. Farouche défenseur de la langue française en Égypte, il a fondé et dirigé, entre autres, la Nouvelle revue d’Égypte ainsi que La Revue d’Égypte et d’Orient (1900-1914) dans laquelle il demande l’appui de tous les francophiles et celui de la France pour l’enseignement du français — appel qui ne trouvera aucun écho concret.

Nouvelle revue d’Égypte, février 1904. Le poème lyrique de Camille Saint-Saëns figure en première ligne. Photo internet. Droits réservés.

En 1911, parce qu’il était juif, il a été attaqué dans le quotidien nationaliste L’Action française. Entre 1903 et 1921, Braun a entretenu une correspondance régulière[29] avec Camille Saint-Saëns dont il admirait les œuvres musicales et surtout les opéras. Parfaitement bilingue en français et en anglais, il a été mobilisé avec son frère Edmond pendant toute la première guerre mondiale dans des services de traduction de l’armée britannique. Il a choisi de rester en France à partir de 1919 et s’est établi comme avocat international au 5 avenue de l’Opéra. En 1923 il a publié une thèse de sciences économiques intitulée Le Régime des sociétés par actions aux États-Unis, ouvrage bien accueilli par ses collègues juristes.

Annonce du livre de Fernand Braun en 1924, parue dans Le Temps. Source Gallica.

En 1924, lors de la visite du roi égyptien Farouk Ier, Fernand Braun, Chekri-Ganem et Lazare Weiller, alors sénateur, ont participé avec le ministre plénipotentiaire d’Égypte Mahmoud Fahkry Pacha (1884 – 1982) ainsi que le gouverneur militaire de Paris, le général Gouraud (1867 – 1946), à une cérémonie en hommage au Soldat inconnu, place de l’Étoile à Paris. Secrétaire général très actif de l’Association France-Égypte à Paris, Braun s’est occupé de la publication annuelle d’un ouvrage « littéraire ou scientifique en langue française de nature à contribuer au resserrement intellectuel des deux pays ». Ainsi, par exemple, en 1950 le comité de lecture de cette association a sélectionné sous l’égide de Braun l’ouvrage de Victoria Archarouni sur Nubar Pacha.[30] Il était aussi membre de la Société khédiviale : Revue de la société royale d’économie politique, de statistiques et de législation, dont l’adresse du siège était celle de son bureau, près du Palais Royal. Il a été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur le 4 février 1939.

Couverture du livre de Victoria Archarouni sur Nubar Pacha. Association France-Égypte, 1950. Illustration tirée du pdf du livre publié sur internet : https://archives.webaram.com/dvdk_new/fra/nubar-pacha-un-grand-serviteur-de-l-egypte-archarouni_OCR.pdf. Droits réservés.

Mme Octave Mirbeau[31] (née Alice Regnault, 1848 – 1931) a continué d’apporter à la mémoire d’Adès le soutien et l’amitié que son époux, décédé en 1917, prodiguait à Adès. C’est elle qui a su réunir des auteurs, des artistes et l’industriel Weiller pour rassembler les fonds nécessaires à la construction de la tombe d’Adès.

Le philosophe Henri Bergson (1859 – 1941), professeur au Collège de France, avait rencontré Adès et entretenu avec lui une correspondance dont nous avons la trace grâce à Edmone, la fille d’Adès. Bergson et Adès étaient voisins dans XVIe arrondissement.[32]

Retranscription de la lettre de condoléances d’Henri Bergson à Mme Adès en avril 1921, reproduite dans le livre d’Edmone Adès (1949). Princeton University Library.

Fin de la lettre de condoléances manuscrite d’Henri Bergson à Inès Adès, en avril 1921, reproduite dans le livre d’Edmone Adès (1949). Princeton University Library.

Première page du livre d’Edmone Adès sur l’amitié entre son père et H. Bergson, paru en 1949. Princeton University Library.

Gustave Geffroy (Paris, 1855 – Paris, 1926) était un ami d’Edmond Goncourt, de Mirbeau, de Rodin, de Claude Monet[33] et de nombreux autres peintres. Il a peut-être rencontré Adès[34] chez les Mirbeau. Journaliste, romancier, critique et historien d’art, il terminera sa carrière comme administrateur de la Manufacture des Gobelins.

Maurice Maeterlinck (1862 – 1949) d’abord avocat, puis dramaturge, était aussi reconnu comme poète symboliste. C’est Octave Mirbeau qui l’a rendu célèbre grâce à un article dans le Figaro en 1890. Dans une lettre à sa future épouse, Adès mentionne une rencontre avec Maeterlinck à Saint-Wandrille.[35]

Pierre (Louis) Mille (1864 – 1941) était un fonctionnaire colonial, écrivain et journaliste, correspondant du journal Le Temps. Il a résidé en Tunisie, au Tonkin, au Cambodge, à Madagascar, en Afrique occidentale française et en Égypte, où il a travaillé entre autres pour La banque égyptienne. Il a fondé L’Académie des sciences d’Outre-mer ainsi que L’Association des écrivains coloniaux. Il était Commandeur de la Légion d’Honneur. Une rue du XVe arrondissement de Paris porte son nom. Lors de salons artistiques, il n’est pas impossible qu’Adeline Guimard ait rencontré l’épouse de Pierre Mille — Yvonne Serruys (1873-1963), peintre et sculptrice, membre de L’Union des femmes peintres et sculpteurs, qui participait au Salon des artistes français.

Pierre Mille aux obsèques d’Albert Adès au cimetière du Montparnasse le 28 avril 1923. Photo agence Meurisse, 1923. Source Gallica. Droits réservés.

Claude Monet (1840 – 1926) a rencontré Mirbeau en 1884 par l’intermédiaire du galeriste Paul Durand-Ruel. Tous deux ont partagé une amitié de plus de trente ans ainsi qu’une passion pour les jardins floraux : Damps pour Mirbeau et Giverny pour Monet. Les lettres de Mirbeau à Monet ont été publiées. Adès a dédicacé à Monet Le livre de Goha le Simple comme suit : « Hommage respectueux. Claude Monet, le peintre immense en qui Mirbeau puisait ses dernières joies. Son admirateur Albert Adès ».

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) a lui aussi vivement pris parti pour le capitaine Dreyfus. Poète et prolifique compositeur de musique, brillant pianiste et organiste,[36] travailleur et voyageur infatigable, Camille Saint Saëns a particulièrement aimé l’Égypte[37] et l’Algérie, où il a été reçu avec tous les honneurs. En Égypte il a séjourné au palais du Khédive et rencontré Fernand Braun, qui lui vouait une immense admiration. En 1915, Saint Saëns a joué avec Monet dans un film de Sacha Guitry. En 1917, il a été décoré de la Grand-Croix de la Légion d’Honneur. Il est décédé à Alger le 19 décembre 1921, après 75 ans de carrière. Son corps a alors été transféré à Marseille, où Fernand Braun lui a rendu hommage. Ses obsèques nationales, présidées par le cardinal Dubois,[38] se sont tenues à la Madeleine le 24 décembre en présence de nombreuses personnalités dont le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, Léon Bérard et le Directeur des Beaux-Arts, Paul Léon.[39]

Portrait de Camille Saint Saëns par Alberto Rossi, Égypte, 1903. Source Wikipédia. Droits réservés.

Lazare Jean Weiller (1858 – 1928) a été l’un des industriels les plus remarquables de la Troisième République.[40] Après des études au lycée Saint-Louis à Paris et à Oxford, il a fondé en 1880 les Tréfileries et Laminoirs du Havre pour produire des câbles sous-marins et des câbles téléphoniques. Après une mission aux États-Unis, en 1903-1904 il a créé la Compagnie générale de navigation aérienne. Après avoir été nommé Commandeur de la Légion d’honneur en 1912, il s’est consacré à la politique en étant élu député de Charente en 1914, puis sénateur du Bas Rhin en 1920. Très fortuné, il aimait collectionner les châteaux et y effectuer des travaux. Natif de Sélestat, il a pris la défense des populations alsaciennes. Son fils Paul-Louis Weiller (1893 – 1993) capitaine d’industrie, grand collectionneur et membre de l’Institut, a écrit une belle biographie de son père, intitulée « Un précurseur : Lazare Weiller », dans L’Annuaire de la société des amis de la bibliothèque de Sélestat, XXII, 1973, p. 81-87.

Lazare Weiller en 1920.Agence Rol. BNF. Source Wikipédia. Droits réservés.Lazare Weiller en 1920. Agence Rol. BNF. Source Wikipédia. Droits réservés.

Lazare Weiller connaissait Adès grâce à Albert Josipovici, son ancien secrétaire. Onze mois après le lancement de la souscription pour la stèle à la mémoire d’Adès, la somme recueillie est de 14.000 francs, selon L’Humanité du 26 novembre 1922. Hector Guimard avait probablement dessiné la tombe soit avant, soit dès la fin de la souscription. Quelques mois plus tard, Gilbert Charles du Figaro du 29 avril 1923 écrit que la cérémonie d’inauguration du « modeste » monument a eu lieu la veille.

En guise de conclusion

Par l’intermédiaire d’Albert Adès, voisin des Guimard dans le XVIe arrondissement à Paris, j’ai essayé de montrer comment le travail de portraitiste d’Adeline Guimard est lié à celui d’Hector Guimard, dessinateur de monuments funéraires. Envisagée de cette façon, cette recherche constitue une suite à celle que j’ai effectuée en 2017 à propos de la tombe de Pavel Grunwaldt (voir le site : le cercleguimard.fr : Sépulture Grundwaldt : l’énigme de la consonne muette, 17 avril 2017). Adeline a exposé les portraits de Pavel Grunwaldt et d’Inès Adès en 1922 à Paris, tandis que son époux a dessiné les sépultures des familles Grunwaldt et Adès, respectivement aux cimetières de Neuilly-sur-Seine et du Montparnasse.

Marie-Claude Paris

Références bibliographiques

A-Dayot, Magdeleine, Rétrospective Emmanuel Gondoin, L’Art et les artistes, Revue mensuelle d’art ancien et moderne, nouvelle série, tome XXX, p. 359, 1935

Adès, Edmone, Adès chez Bergson. Reliques inconnues d’une amitié, éditeur N. de Fortin & fils, Paris, 1949.

Cabasso, Gilbert ; Carasso, Ethel ; Cohen, André ; Deloro-Qere, Mireille ; Gabbay, Emile ; Harari, Edmond ; Hassoun, Jacques ; Lehmann Manfred ; Mizrahi, Lévana ; Moravia, Alfred ; Sofer, Micha ; Stambouli, Jacques ; Stambouli, Raymond ; Zivie ; Alain, Juifs d’Égypte, images et textes, éditions du Scribe, 1984.

Correspondance d’Orient : revue politique, économique et financière, revue dirigée par Chekri-Ganem et Georges Samné (de 1908 à 1929) puis par G. Samné jusqu’à 1945.

Édouard-Joseph, René, Supplément au dictionnaire biographique des artistes contemporains, Paris, Gründ, 1936.

Fornero, Elena, « Reproduire la vie : l’influence d’Octave Mirbeau sur la dernière mouture du roman Le livre de Goha le simple d’A. Adès et A. Josipovici », Studii Francesi 185, (LXII, II), en ligne : journals.openedition.org/studifrancesi/12620, 2018.

Grasset, Christine ; Descouturelle, Frédéric et Olivier Pons, « La sépulture Grunwaldt au cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine », lecercleguimard.fr, 22 février 2017.

« Jammes, Francis et Georges Clément de Swiecinski », Association Francis Jammes. Bulletin n° 11, Centre National des Lettres, 1988.

Krämer, Gudrun, The Jews in modern Egypt, 1914-1952, London, I. B. Tauris, 1989.

Laget, Thierry, « L’attribution du prix Goncourt à Marcel Proust », Bulletin d’informations proustiennes, n° 14.63-71, Paris, Éditions rue d’Ulm, 1983.

Larcher, Pierre, « La réception des sîra-s en Occident : Antar de Chekri Ganem (1910) », Lectures du Roman de Baybars, sous la direction de Jean-Claude Garcin, Parcours méditerranéens, Éditions Parenthèses/ MMSH. 245-261, 2003.

Oppenheim-Guimard, Adeline, Papers. New York Public Library, MssCol 1264.

Paris, Marie-Claude, « Sépulture Grundwaldt : l’énigme de la consonne muette », le cercleguimard.fr, 17 avril 2017.

Vigne, Georges ; Ferré, Felipe, Guimard, éditions Charles Moreau & Ferré, 2003.

Vigne, Georges, « Le monument funéraire d’Albert Adès par Hector Guimard ». lecercleguimard.fr (14 novembre 2012).

Haurie, Béatrice ; Melot, Jean-Pierre, « Georges-Clément de Swiecinski (1878-1958), sculptures, céramiques, dessins », Éditions Atlantica/Musées de Mont-de-Marsan, 1999.

Addenda sur des questions stylistiques

Nous voulons profiter de l’opportunité de la publication de cet article pour ajouter quelques observations qui sont cette fois de nature stylistique. Dans son second article consacré à la tombe Adès, paru sur le site du Cercle Guimard en 2012, Georges Vigne a bien établi que Guimard avait voulu lui donner un caractère antiquisant, tout en conservant partiellement son style moderne propre. Nous apportons ci-après quelques notions et commentaires supplémentaires.

En raison du décalage temporel d’environ un an qui a existé entre l’inhumation d’Albert Adès (le 5 septembre 1921) et la date des travaux de Guimard (datation de la tombe en 1922, quelques mois avant l’inauguration qui ne s’est faite que le 28 avril 1923), il a probablement existé une première tombe provisoire. Malgré sa simplicité extrême, il ne s’agit pas de la partie antérieure de l’actuelle sépulture, car la signature de Guimard est gravée sur la face avant de sa dalle en pente, signe qu’il est bien le concepteur de l’ensemble. Si banale qu’elle paraisse, cette dalle contient tout de même deux particularités qui la rattachent à la stèle : une face avant biseautée et un petit fronton triangulaire à l’arrière, rappelant celui des temples grecs.[41] La stèle qui capte tout le décor est construite autour d’un obélisque tronqué qui reçoit le buste. Cet obélisque — motif égyptien antique évident — est lui-même encadré et même fusionné avec deux piliers supportant un lourd linteau, le tout formant un écrin au buste. À la partie inférieure du linteau, une moulure classique apparaît coupée à ses deux extrémités, comme s’il s’agissait d’un fragment monumental antique. Ce détail est d’ailleurs contredit par le motif de frise présent à mi-hauteur et qui se poursuit à angle droit sur les deux tranches du linteau, comme s’il avait été ultérieurement gravé en creux. Ce motif qui est probablement une invention de Guimard, n’est pas de style Art nouveau, ni antique, ni vraiment orientalisant.

Les piliers sont d’un caractère différent car Guimard y introduit son propre modelage. Sur de larges cannelures verticales qui s’éloignent des ordres classiques, il fait naître des renflements organiques qui inventent un nouveau modèle de chapiteau. Le « Style Guimard » ne se manifeste qu’à un autre endroit : de part et d’autre du tronçon d’obélisque, sous la forme de deux jaillissements avec son « bouillonnement » caractéristique dont les premières apparitions remontent à une vingtaine d’années plus tôt.

Avec des moyens somme toute réduits, Guimard est parvenu à faire de cette sépulture, la plus haute de toutes ses voisines, la rendant visible loin à la ronde. Cette démarche ne nous est pas étrangère puisqu’elle rappelle qu’il s’était arrangé pour que son pavillon soit le plus haut de tous au sein de l’Exposition de l’habitation au Grand Palais en 1903 et que le beffroi de sa mairie du Village Français parvenait à se hisser au-dessus du clocher de l’église…

Dans leurs articles, Marie-Claude Paris et Christine Grasset ont bien établi le parallèle qui a existé dans le cheminement des commandes des sépultures Grunwaldt et Adès, deux familles juives d’émigration récente. Ces commandes toutes deux passées et réalisées en 1922 ont donc été rendues possibles par les relations de voisinage, la proximité relationnelle et en quelque sorte « catalysées » par Adeline Oppenheim-Guimard et son activité de portraitiste. Ce parallèle peut être poursuivi sur la description des sépultures, aussi dissemblables qu’elles puissent paraître de prime abord. En effet, le monument Grundwaldt qui affecte la forme d’une chapelle, a été commandé par une famille opulente et a dû coûter beaucoup plus cher que la tombe Adès, plus modestement financée par une souscription.

Mais les analogies entre les deux sépultures sont plus nombreuses. Tout d’abord, elles abritent toutes deux un buste du disparu (en bronze et préservé à l’intérieur du monument pour Grunwaldt, en marbre et encadré au sein de la stèle pour Adès).

Dans les deux cas, les sépultures ne comportent pas de références confessionnelles,[42] ce que nous interprétons pour ces deux familles, l’une d’origine ashkénaze, l’autre d’origine séfarade, comme une volonté d’intégration à l’idéal républicain laïc de la Troisième République.

Enfin, ces deux tombes rappellent par leur décors les pays d’origine de leur premier occupant, avec un fronton de style néo-russe pour Grunwaldt,[43] une évocation de l’antiquité égyptienne et grecque pour Adès.

Nous profitons de cette comparaison pour évoquer un autre point commun, moins heureux celui-ci, entre les tombes : l’état préoccupant des deux sépultures qui ne cessent de se dégrader.

Un dernier point mérite d’être commenté : celui du changement dans les inscriptions qui est intervenu sur la stèle. La photographie prise à l’occasion du discours de Pierre Mille lors de l’inauguration de la tombe Adès permet de distinguer les inscriptions telles qu’elles avaient été conçues à l’origine par Guimard. On voit qu’il a soigneusement varié les tailles des caractères (« Adès », « Admirateurs » et dans une moindre mesure « Amis » étant ainsi mis exergue) et qu’il a groupé les inscriptions en trois paragraphes (l’identité du défunt, les commanditaires de la tombe, les œuvres littéraires du défunt).

Détail de la photographie de Pierre Mille prise aux aux obsèques d’Albert Adès au cimetière du Montparnasse le 28 avril 1923. Photo agence Meurisse, 1923. Source Gallica. Droits réservés.

Mais les photographies actuelles (prises à partir de 2003) montrent une toute autre disposition des inscriptions. Un « A » est apparu au-dessus du nom d’Adès qui reste en gros caractères alors que sur les autres lignes les hauteurs des lettres ont été plus ou moins égalisées. On constate aussi que si les « A » sont restés identiques à ceux d’origine, le dessin des autres caractères a changé (notamment les « E » et les « S ») et que les séparations entre les groupes de lignes se sont estompées. Ces changements qui affaiblissent l’originalité des inscriptions d’origine, ne sont probablement pas dus à Guimard. Nous hésitons à les attribuer au comité d’honneur qui aurait pu être insatisfait de la faible taille des titres des œuvres d’Adès. Faute d’informations plus précises[44], nous pensons qu’il s’agit plutôt d’une remise en forme des inscriptions qui ont progressivement été dégradées par les intempéries, comme le sont le reste des motifs sculptés. Cette modification a ainsi pu être commandée par la famille et exécutée par un graveur en lettres quelque peu routinier.

Stèle de la tombe d’Albert Adès au cimetière du Montparnasse (détail). Photo Olivier Pons.

Signalons enfin que la tombe présente maintenant un état qui est devenu préoccupant et qui nécessite des travaux d’entretien sérieux avant qu’une dégradation irrémédiable ne survienne.

Frédéric Descouturelle et Olivier Pons

[1] Vigne, Georges ; Ferré, Felipe, Guimard, éditions Charles Moreau & Ferré, 2003, p. 252.

[2] Adeline Guimard a exposé le portrait du cardinal Louis Ernest Dubois (1856-1929), qu’elle avait réalisé en 1922, lors d’une exposition qui s’est tenue du 09 au 27 Novembre 1943 aux Arthur U. Newton Galleries, 11 East 57th Street, New York City.

[3] En 1918 lorsque Mme Veuve Léon Nozal demande à Hector Guimard de libérer les ateliers qu’elle lui louait avenue Perrichont prolongée, Hector écrit à Paul Léon (1874 – 1962), Directeur des bâtiments civils aux Ministère des Beaux-Arts pour lui demander de l’aide. Ce dernier accèdera rapidement à sa demande en lui proposant les hangars adossés à l’ancienne orangerie du Domaine de Saint-Cloud. Cf. Oppenheim-Guimard, Adeline. Papers. New York Public Library, MssCol 1264.

[4] Cf. note 1, p. 354-355.

[5] L’Égypte avait un statut politique complexe : elle était sous tutelle ottomane, officieusement sous protectorat britannique à partir de 1882, tout en étant dans la mouvance économique de la France pour les banques (le Crédit foncier), les usines de coton, de sucre (Say), la Compagnie du canal de Suez, etc. ; mais aussi de la Belgique (le baron Empain) et de l’Italie. Mais la France et l’Angleterre y exerçaient de fait un rôle dominant : rôle culturel et linguistique pour la première, politique et industriel pour la seconde. Au Caire et à Alexandrie, la diversité culturelle, linguistique et religieuse était patente. Il y avait, par exemple, une grande variété d’écoles au Caire : L’Alliance universelle (juive), arménienne, anglaises, allemandes et françaises. Outre l’arabe, le grec, l’arménien et le turc, trois autres langues étaient parlées : l’italien, le français et l’anglais. Le français était la langue officielle des cours de justice. En 1914, l’Angleterre mis un terme à la suzeraineté ottomane. En 1922, l’Égypte déclara unilatéralement son indépendance.

[6] Adès, Edmone, Adès chez Bergson. Reliques inconnues d’une amitié, éditeur N. de Fortin & fils, Paris, 1949.

[7] À propos de Lazare Weiller, voir plus bas : Le comité d’honneur et la souscription.

[8] Acte de naissance d’Edmone le 1er septembre 1916. Edmone Adès (Paris, 29/08/1916 – Drap, 05/02/2004) a adopté la carrière que son père aurait souhaité pour lui-même : elle a été aquarelliste et graveuse. Elle a exposé en 1957 à la Galerie Benézit, rue de Seine à Paris et en 1973 à la Bibliothèque nationale. Elle demeurait alors 174 bd Berthier à Paris. En 1962, elle effectue une estampe intitulée « Boulevard Berthier (face au) » qui se trouve à la Bibliothèque nationale, Département Estampes et photographie.

[9] Le Matin, 21/06/1920.

[10] Carnet d’Adeline Guimard, New York Public Library. Cette appréciation du portrait de Mme Adès montre bien qu’Adès se considérait aussi comme un peintre. Inès Adès préférait l’Égypte à Paris. À cette date, elle devait séjourner au Caire.

[11] Voir l’article d’Elena Fornero, « Reproduire la vie : l’influence d’Octave Mirbeau sur la dernière mouture du roman Le livre de Goha le simple d’A. Adès et A. Josipovici », 2018, cité en bibliographie.

[12] C’est pourquoi il se déclare « cubiste » lorsqu’il écrit à Adeline Guimard en juillet 1919.

[13] Selon https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7650296t/f3.item.r=%22Emmanuel%20Gondouin%22.zoom

[14] Comme l’indique le certificat de décès d’Albert Adès, son père était déjà mort en avril 1921.

[15] Je dédie ce travail à Diane de Picciotto-Jorland (1916, Le Caire – 2020, Paris).

[16] L’annonce du décès d’Adès est notamment parue dans Le Figaro le 20 avril 1921, dans l’Univers israélite le 29 avril 1921 avant d’être reprise dans L’Écho sioniste le 1er janvier 1922.

[17] Dossier de la tombe Adès à la conservation du cimetière du Montparnasse, 29e division, réf. 129 perpétuelle 1921.

[18] Interview de Jules Adès dans le journal Paris-Midi du 7 janvier 1933. Jules (Josiah V.) Adès signale que A. Josipovici parlait le français encore mieux qu’il ne l’écrivait, mais qu’il manquait d’imagination. En revanche que celle d’Albert Adès était « ahurissante. Doué d’une grande sensibilité, très riche en idées – trop riche car désordonné et incapable de rien sacrifier au métier – Adès trouvait son parfait complément en Josipovici. » Josiah Adès a exposé des gouaches à Paris en décembre 1938, Le Temps, 02/12/1938.

[19] La situation des juifs en France était alors plutôt relativement enviable en regard de leur situation dans les autres pays européens, en bonne partie grâce à la Révolution Française qui a établi le principe de liberté du culte et de conscience, puis de Napoléon qui a organisé en 1806-1807 le Grand Sanhédrin (Tribunal Suprême) à Paris, une assemblée de 71 rabbins et laïcs qui établira en France le premier consistoire central et l’administration du culte juif dans l’Empire.

[20] Jean a eu trois épouses. La première Sacha Rabinovich a eu un fils Gabriel (David) Josipovici, né à Nice 8/10/1940. En raison de leur religion, ils ont dû fuir l’occupation de la France par les Nazis. Après avoir séjourné dans le Sud de la France, Sacha retourne en Égypte entre 1945 et 1956, puis émigre avec son fils en Grande Bretagne. Elle écrit des poèmes, traduit des écrits de Maurice Blanchot en français et d’autres écrits de l’italien vers l’anglais. Son fils Gabriel est un brillant universitaire contemporain qui écrit sur la musique, la peinture et le temps. Grâce à lui, des fragments de la vie familiale de ses père, mère et grand-père nous sont connus. A propos de sa mère, voir : A life. Biography of Rabinovich Sacha (9/12/1910, Le Caire – 23/3/1996, Brighton). Le lecteur intéressé pourra consulter le site de ce prolifique auteur : http://www.gabrieljosipovici.org

[21] En 1897, Octave Mirbeau a pris position (avec Zola et bien d’autres) en faveur du capitaine Dreyfus. En 1919, dans La Renaissance de l’art français, Adès a écrit un beau texte sur les tableaux et sculptures que possédaient les Mirbeau (Renoir, Pissarro, Cézanne, Van Gogh, Rodin…). Après le décès de son époux, Mme Mirbeau les vendra aux enchères pour établir une fondation au profit de La Société des Gens de Lettres.

[22] Voir plus bas : La tombe d’Albert Adès : le comité d’honneur et la souscription.

[23] À ne pas confondre avec l’hebdomadaire satirique et littéraire homonyme paru en 1903.

[24] Dans L’Europe nouvelle du 10/06/1922 (p. 719), Dominique Braga écrit que le livre inachevé d’Albert Adès n’aurait pas dû être complété par Berger et Obey.

[25] Cf. note 12. Emmanuel Gondouin (1883 – 1934) a effectué un portrait remarqué d’Octave Mirbeau en 1919. Magdeleine A-Dayot décrit l’exposition rétrospective en hommage à Gondouin qui a eu lieu en 1935 comme suit : « Rétrospective Emmanuel Gondouin, Galerie Druet, 20, rue Royale. Il était juste de faire connaître au public l’œuvre de l’admirable coloriste que fut le douloureux Emmanuel Gondouin. L’exposition qui vient de réunir ses œuvres est non seulement un hommage mérité, mais, aussi, une belle évocation d’un frisson d’art. » (p.359).

[26] Sur Ganem, voir Pierre Larcher « La réception des sîra-s en Occident : Antar de Chekri Ganem (1910) », dans Lectures du Roman de Baybars, sous la direction de Jean-Claude Garcin, collection Parcours méditerranéens, Éditions Parenthèses/MMSH, 2003, p. 245-261.

[27] La ville de Guéthary a donné à l’une de ses rues le nom de rue Comte de Swiecinski.

[28] Fernand Braun est décèdé à Paris, 14 avenue de la Grande Armée. Le 16 octobre 1912 il a épousé Alice Birman à Paris dans le Xe arrondissement. Le compositeur Camille Saint-Saëns qui a fait de fréquents séjours en Égypte, a été l’un des témoins de ce mariage. Deux enfants sont nés de ce mariage : une fille, Reine Marguerite et un fils, Marc André.

[29] Accessible sur le site de la Bibliothèque Nationale de France.

[30] Nubar (Nubarian) Pacha (Smyrne, 1825 – Paris, 1899) polyglotte arménien formé à l’école de Sorèze (Tarn) ainsi qu’à l’École égyptienne de Paris entre 1826 et 1831, a tout d’abord été l’interprète de différents khédives, puis plusieurs fois ministre ou premier ministre en Égypte. Il avait élu domicile à Paris bien avant sa mort dans la capitale.

[31] Mme Mirbeau était à Rennes avec son mari lors du procès où Dreyfus a été gracié en 1899.

[32] Le nom de Bergson a pour origine Berkesohn. Le grand-père paternel du philosophe est enterré au cimetière juif de la rue Okopowa à Varsovie. Henri Bergson était domicilié 47 boulevard Beauséjour, dans le XVIe arrondissment. La rencontre entre Bergson et Adès a eu lieu en 1917.

[33] Gustave Geffroy a publié en 1928 un livre intitulé Monet, sa vie, son œuvre qui sera réédité en 1980 à Paris, éditions Macula, 556 p.

[34] En 1919, lors du vote de l’académie Goncourt présidée par Geffroy, le livre d’Adès et Josipovici Goha le simple a recueilli quelques voix au premier tour mais Proust a remporté le prix avec A l’ombre des jeunes filles en fleurs. Cf. Laget (1983).

[35] Lors d’une vente aux enchères de dessins et de lettres d’Adès en juin 2017 (ALDE 1, rue de Fleurus 75006) un document mentionnait qu’Adès avait séjourné à Saint-Wandrille chez Georgette Leblanc et Maurice Maeterlinck, auteur adulé par Mirbeau.

[36] Saint-Saëns avait prodigué ses conseils pour la construction du grand orgue de la Salle Humbert de Romans de Guimard.

[37] Son concerto pour piano n° 5, le plus célèbre, composé en 1896 à Louxor, est surnommé L’Égyptien.

[38] Voir note 2.

[39] Voir note 3.

[40] La carrière scientifique, politique et internationale de Lazare Weiller est clairement présentée dans : https://www.histv.net/lazare-weiller-le-meteore.

[41] Il vient immédiatement à l’esprit l’homophonie du nom d’Adès avec celui du dieu grec Hadès qui, justement, règne sous terre et donc sur l’empire des morts. Guimard aurait-il voulu faire ainsi un clin d’œil amusé ou a-t-il plus simplement voulu évoquer la période ptolémaïque de l’Égypte ancienne ?

[42] Un cimetière israélite a existé au sein du cimetière du Montparnasse jusqu’en 1881. Postérieure à la destruction de cet emplacement, la tombe Adès est située dans une des divisions majoritairement occupées par des familles juives.

[43] On consultera à ce sujet l’article consacré à la tombe Grunwaldt sur notre site internet.

[44] Le dossier de la tombe que nous avons consulté à la conservation du cimetière ne contient aucune information quant aux travaux effectués, par Guimard ou par d’autres, ultérieurement.

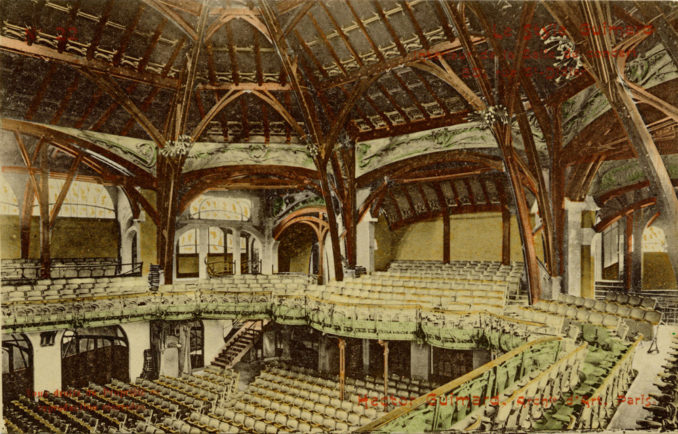

Les fauteuils de spectacle de la Salle Humbert de Romans et leur redécouverte

Presque rien ne subsiste de ce qui fut l’un des chefs-d’œuvre d’Hector Guimard, la Salle Humbert de Romans, construite rue Saint-Didier à Paris de 1898 à 1901, pour une société immobilière aux capitaux incertains fondée par un religieux dominicain. Ce patronage associé à une immense salle de spectacle voulu par le révérend père Lavy fut voué à un échec commercial si certain et si rapide qu’elle disparut avant 1905, ne laissant que ses plans, une poignée de photographies, un grand orgue actuellement localisé et quelques fauteuils qui seront retrouvés bien plus tard. Sans aucune exagération, il s’agit d’un gâchis comparable à celui de la disparition de la Maison du peuple de Victor Horta, à la différence que la Salle Humbert de Romans n’eut pas même le temps d’entrer dans la mémoire des parisiens.

La Salle Humbert de Romans, carte postale ancienne n° 22 de la série Le Style Guimard éditée en 1903. Coll. part.

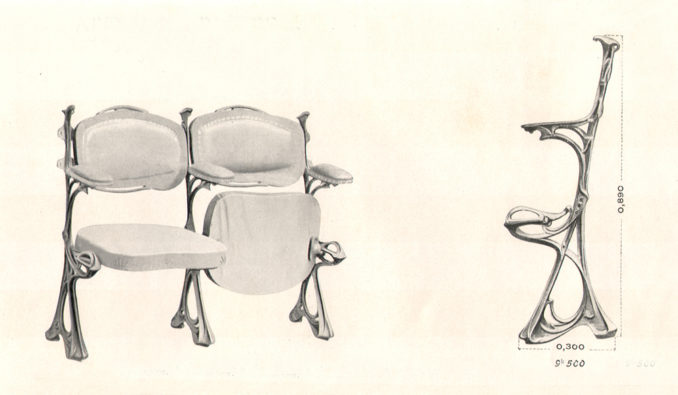

Vers 1900, pour l’équipement de cette salle, Guimard conçoit plusieurs modèles destinés à être exécutés en fonte. Alors qu’il a déjà travaillé avec la fonderie Durenne, notamment pour le Castel Béranger, et qu’il est en plein chantier du métro de Paris dont les fontes sont demandées au Val d’Osne, Guimard délaisse ces deux grandes entreprises de la Haute-Marne pour s’adresser à une troisième fonderie du même département, plus modeste, la fonderie de Saint-Dizier[1]. C’est le début d’une collaboration qui durera sans doute au-delà la Première Guerre mondiale et qui débouchera en 1908 sur l’édition d’un catalogue très fourni de modèles spécifiques à Guimard.

Les fauteuils de la salle

Les modèles en fonte concernent tout d’abord les sièges de spectacle à assise relevable, mais aussi des écussons de balustrades, des portants pour les vestiaires, des consoles et des panneaux cache-radiateurs. Toutes ces fontes sont réalisées et posées avant 1901. À cette époque, Guimard n’envisage sans doute pas leur édition pour le grand public, quoiqu’il ait pu songer à réutiliser le modèle du fauteuil de spectacle pour d’autres lieux. Lorsque viendra le temps de mettre sur pied un catalogue de modèles pour leur édition par la fonderie, il estimera sans doute que la plupart des modèles créés pour la Salle Humbert de Romans sont trop spécifiques ou trop datés stylistiquement pour figurer au catalogue. Il se contentera de reprendre le dessin des cache-radiateurs pour le transformer en motif de garde-corps pour balcon en pierre.

Deux fauteuils provenant de la Salle Humbert de Romans. Coll. part. Photo Auction France.

Cependant, il incluera bien dans le catalogue ce modèle de pied de fauteuil avec le code GA, à la planche 40, dans l’espoir de le faire rééditer pour d’autres salles de spectacle, ce qui, à notre connaissance, ne se produira pas. On notera que sur cette illustration du catalogue de fonderie, les dossiers sont montés tête-bêche.

Ceci n’est pas un Guimard : des fauteuils de spectacle

Des fauteuils de spectacle en fonte et à assise abattante, similaires à ceux créés par Guimard pour la Salle de Humbert de Romans, sont apparus à plusieurs reprises sur le marché de l’art au cours des trois dernières années. Dans cet article, grâce à notre correspondant allemand Michael Schrader, nous les présentons et les comparons aux fauteuils originaux. Dans un prochain article, nous décrirons plus précisément ces derniers avant de retracer l’histoire de leur redécouverte dans les années soixante-dix.

En 2018, la maison de vente aux enchères allemande Mehlis à Plauen a proposé deux de ces fauteuils de concert en fonte. Ils ont alors été décrits comme des reproductions de la fin du XXe siècle, basés sur un dessin de Guimard vers 1901. Invendus avec un prix de réserve de 900 € chacun, ils n’ont pas non plus trouvé de nouvel acquéreur lors d’une vente aux enchères ultérieure avec un prix de réserve de 500 € chacune.

Fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118.

Fauteuil de spectacle. Coll. part. Photo auteur.