Category: Hector Guimard

Ceci n’est pas un Guimard : des fauteuils de spectacle

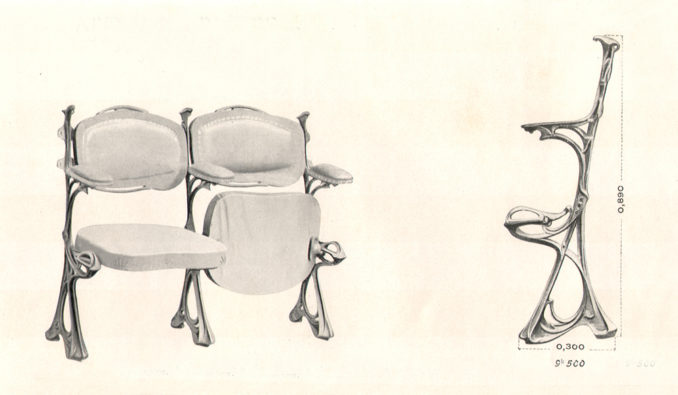

Des fauteuils de spectacle en fonte et à assise abattante, similaires à ceux créés par Guimard pour la Salle de Humbert de Romans, sont apparus à plusieurs reprises sur le marché de l’art au cours des trois dernières années. Dans cet article, grâce à notre correspondant allemand Michael Schrader, nous les présentons et les comparons aux fauteuils originaux. Dans un prochain article, nous décrirons plus précisément ces derniers avant de retracer l’histoire de leur redécouverte dans les années soixante-dix.

En 2018, la maison de vente aux enchères allemande Mehlis à Plauen a proposé deux de ces fauteuils de concert en fonte. Ils ont alors été décrits comme des reproductions de la fin du XXe siècle, basés sur un dessin de Guimard vers 1901. Invendus avec un prix de réserve de 900 € chacun, ils n’ont pas non plus trouvé de nouvel acquéreur lors d’une vente aux enchères ultérieure avec un prix de réserve de 500 € chacune.

Fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118.

Fauteuil de spectacle. Coll. part. Photo auteur.

Un fauteuil identique est actuellement mis en vente sur eBay pour 1239 €, par l’antiquaire allemand Denes Szy de Düsseldorf qui le propose aussi à la vente directe via sa boutique pour 1350 €. Cette boutique avait initialement deux exemplaires en vente sous la description « Cinéma Art Nouveau pliant fonte France, variante ou d’après un dessin d’Hector Guimards [1867-1942] pour la salle Humbert de Romans à Paris 1901. »

Tous ces fauteuils proviennent d’un lot acheté à titre privé par le magasin Furthof Antikmöbel qui, en 2017, en proposait à la vente douze exemplaires sous la description suivante : « Ensemble de 12 chaises de concert Art Nouveau, France vers 1900. Les joues en fonte sont attribuées à Hector Guimard (1867 Lyon – 1942 New York City). L’assise abattante, le dossier et les accoudoirs rembourrés ont été ajoutés dans le passé. » Selon la page d’accueil, de cet ensemble de douze fauteuils, cinq ont déjà été vendus, deux ont été convertis en bancs et cinq autres exemplaires peuvent encore être achetés pour 850 € chacun. Selon le vendeur, ces sièges proviennent d’une famille d’artistes de cirque qui avaient l’habitude de faire des tournées en Europe et avait acheté cet ensemble de douze fauteuils à l’époque. Aucune information supplémentaire n’est disponible.

Vue de l’ensemble des douze fauteuils de spectacle initialement proposés par le magasin Furthof Antikmöbel.

Vue partielle de l’ensemble des douze fauteuils de spectacle initialement proposés par le magasin Furthof Antikmöbel. On remarquera que le dossier est alors posé à l’envers.

Chacun de ces fauteuils mesure 98 cm de hauteur, 75 cm de profondeur, 65 cm de largeur et pèse environ 24 kg. Il se compose de deux pieds latéraux en fonte, d’un dossier en bois et d’une assise abattante. Les fontes latérales mesurent 53,5 cm en largeur et 98 cm en hauteur, alors que celles des fauteuils de Guimard n’ont que 90 cm de hauteur. Elles sont aussi plus minces que celles des fauteuils originaux de Guimard. Leur modelage est étroitement basé sur celui des fontes de Guimard mais il est moins détaillé et présente même des écarts notables, notamment à l’extrémité supérieure et dans la zone du pied qui est moins complexe et également beaucoup plus long que ceux des fauteuils originaux. Cette dernière disposition a sans doute été adoptée en pensant donner ainsi plus de stabilité aux sièges mais s’avère en réalité inutile. Et contrairement aux fauteuils originaux, il n’y a pas de perçage vertical de la fonte permettant de les fixer au sol. Tous ces fauteuils sont présentés de façon individuelle avec deux fontes latérales pour chacun et non en rangée avec n+1 fontes pour n fauteuils. En revanche, comme dans la disposition originale, une barre relie les deux fontes latérales dans leur zone inférieure pour augmenter la stabilité. Les fontes, peintes dans une couleur brun argile, présentent des traces d’usure frappantes partout, même dans des endroits qui ne peuvent pas être atteints par l’usure naturelle, ce qui suggère que ces traces ont été créées artificiellement.

À gauche : fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118. À droite : fauteuil de spectacle provenant de la Salle Humbert de Romans par Guimard. Coll. part. Photo Auction France.

À gauche : fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118. À droite : fauteuil de spectacle provenant de la Salle Humbert de Romans par Guimard. Coll. part. Photo Auction France.

À gauche : fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118. À droite : fauteuil de spectacle provenant de la Salle Humbert de Romans par Guimard. Coll. part. Photo Auction France.

Les formes de l’assise, des accoudoirs et du dossier suivent d’assez près celles des fauteuils originaux. Leur rembourrage est en mousse (alors que celui d’époque était en crin) et leur recouvrement en cuir synthétique rouge-brun (en place d’une moleskine verte d’époque) fixé aux pièces en bois par des rivets. Contrairement aux fontes latérales, le bois du dossier qui semble être du hêtre ou un bois fruitier, ne présente presque pas de signes d’usure. Le sens dans lequel est fixé ce dossier (à l’aide de vis en laiton modernes) est d’ailleurs à géométrie variable. On voit sur les photographies anciennes de la Salle Humbert de Romans que la traverse horizontale bombée est orientée vers le bas. Mais sur l’illustration du catalogue Guimard de la fonderie de Saint-Dizier, le dossier est orienté dans l’autre sens, comme sur les photographies de la série de douze fauteuils du magasin Furthof Antikmöbel (voir plus haut). Il est donc fort possible que ce soit cette illustration qui ait servi de modèle aux fauteuils que nous présentons ici.

Le modèle GA de fauteuil de spectacle, catalogue Guimard édité par la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908. pl. 40. Coll. part.

Dans l’ensemble, ces fauteuils donnent donc l’impression d’une reproduction moderne inspirée par la conception originale des fauteuils de concert Guimard. La référence au design de Guimard est reconnaissable et pourtant la qualité de l’exécution n’est que modeste par rapport à l’original. Mais en l’état actuel de nos informations, il n’est pas avéré que ces chaises ont été réellement produites pour être vendues en tant que fauteuils de spectacle Guimard d’époque. Au contraire, si l’on se réfère à la description du revendeur Furthof Antikmöbel, une utilisation commerciale dans le cadre d’un cirque semble tout à fait envisageable et cette petite série de ces chaises aurait donc pu être fabriquée dans cette optique à la fin du XXe siècle. Leurs reventes successives risquent néanmoins de les voir se parer d’une attribution pleine et entière à Guimard.

Michael Schrader

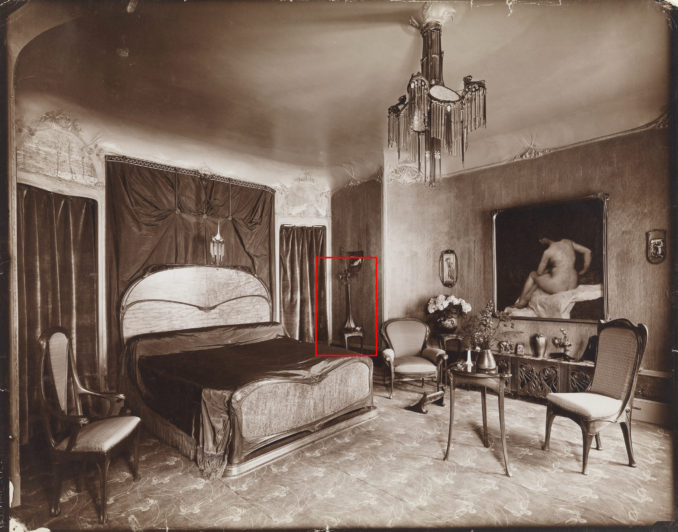

Le vase Daum de la chambre des Guimard

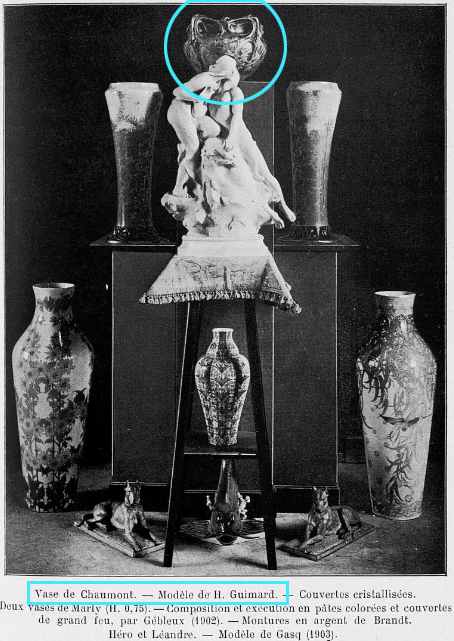

Nous débutons une série d’articles consacrés aux objets du décor extérieurs à la production de Guimard mais utilisés par celui-ci pour garnir aussi bien ses ensembles mobiliers — à l’occasion d’une exposition par exemple – que ses intérieurs dans le cas de l’hôtel particulier de l’avenue Mozart. L’identification de certains d’entre eux a été rendue possible grâce à quelques rares photos parues dans la presse d’époque mais surtout par les clichés scannés en haute définition du Cooper Hewitt Museum de New-York et du fonds légué par la veuve de l’architecte à la bibliothèque du Musée des Arts décoratifs de Paris.

Sur ces documents, vases, statues, sculptures ou objets de la vie courante décorent souvent – parfois de manière surprenante – les meubles de Guimard. Ils n’ont jamais vraiment fait l’objet d’une étude approfondie tant l’attention est focalisée sur le mobilier lui-même (dont l’inventaire n’est d’ailleurs toujours pas terminé…). Certains de ces objets sont visiblement contemporains de l’architecte, comme ce vase que nous étudions aujourd’hui, d’autres sont de styles et d’époques très différents telles ces statuettes d’inspiration antique qui seront le sujet d’un prochain article.

Mais au-delà de ces informations qui nous renseignent sur les goûts artistiques de Guimard, on peut s’interroger sur la volonté de l’architecte d’avoir voulu intégrer autant d’objets si différents à un style qui porte son nom et réputé difficilement conciliable avec d’autres styles et même avec les autres formes d’Art nouveau. L’architecte était certainement conscient de la forte personnalité esthétique de son mobilier. Peut-être a-t-il voulu prouver que le style Guimard pouvait malgré tout se marier avec les objets du décor des futurs acheteurs ?

Dans le cas de la décoration de l’hôtel particulier de l’avenue Mozart, un autre problème est vite apparu : le délicat sujet de l’appartenance des objets extérieurs à la production de Guimard. Une partie de ceux-ci ont certainement été apportés par son épouse mais en l’absence d’informations supplémentaires, il parait impossible de se prononcer à ce sujet. C’est peut-être le cas du vase de la chambre des Guimard que l’on distingue sur les photos d’époque.

Sa forme épurée en fait un des objets qui s’accommode le mieux du style Guimard s’intégrant facilement au décor de la chambre. Il apparait sur deux clichés, posé sur la même sellette, en deux endroits différents de la pièce — à la droite du lit et à proximité de la coiffeuse de Mme Guimard — probablement le signe de plusieurs séances photographiques.

Chambre des époux Guimard, au second étage de l’hôtel particulier du 122 avenue Mozart à Paris. Coll. part.

Ce vase offre de fortes similitudes avec une verrerie de forme identique commercialisée par la manufacture Daum. Doté d’un long col étiré développé à partir d’une solide base quadrangulaire, la pièce d’une hauteur de l’ordre de 70 centimètres conserve sa section géométrique carrée, renforcée par une légère surépaisseur à chaque angle. On connait parfaitement ces modèles à la silhouette aisément identifiable que Daum a décliné dans une gamme d’une trentaine d’ornementations différentes allant des fougères capillaires aux ailantes de sycomore en passant par des représentations de physalis ou de voiliers sur coucher de soleil méditerranéen.

Détail d’une autre photo de la chambre des époux Guimard. Coll. part.

Détail d’une autre photo de la chambre des époux Guimard. Coll. part.

Dans le monde parfois surprenant des amateurs de verreries Art nouveau, il n’est pas rare de désigner certains de ces vases sous l’étrange vocable « berluzes ». L’étymologie de cette dénomination demeure controversée et deux hypothèses continuent de s’opposer.

La première voudrait que le terme trouve sa source dans le jargon des ouvriers des anciennes manufactures de verrerie du bassin de Saint Louis Les Bitche et ferait référence au récipient qui permettait au personnel soumis à la chaleur des fours d’étancher leur soif. L’objet, appelé « berling », généralement réalisé sur place dans un verre assez rustique avait le plus souvent l’aspect d’un vase soliflore à col légèrement coudé dans lequel, perpétuant la tradition des flacons à eau de mélisse, on introduisait des morceaux de bâtons de réglisse afin de donner à la boisson un parfum et un goût plus agréable. La berluze serait dès lors une déformation linguistique de ce berling mosellan originel.

L’autre version qui a cours au sein des familles de collaborateurs de la fameuse cristallerie nancéienne voudrait que lors de la fabrication d’un des premiers soliflores de ce type, un exemplaire aurait été tellement de guingois que « le père Daum » aurait demandé à haute voix si le verrier qui venait de le réaliser n’avait pas la berlue ? Cela est évidemment à prendre avec prudence comme beaucoup de témoignages oraux transmis « selon la tradition familiale », aucun élément probant ne permettant de corroborer quoi que ce soit.

Paradoxalement, c’est sur un document émanant des archives de la maison Majorelle datant de la décennie 1890-1900 que l’on trouve la première mention d’une « berluze » au dos d’une photographie montrant un meuble présentoir vitré sculpté et marqueté garni de nombreux bibelots.

Photographie en noir et blanc d’un meuble de collectionneur Majorelle, circa 1896. Coll. auteur.

Ce soliflore est parfaitement caractéristique du style naturaliste floral qui identifie les premières productions des frères Daum.

Détail de la photographie précédente montrant un vase « berluze » de la maison Daum. Coll. auteur.

Photographie de ce même vase à décor floral à rehauts dorés sur fonds givrés. Hauteur : 34,8 cm. Coll. Part. Photo auteur.

Vase « berluze » Daum de forme similaire à celui de la chambre des époux Guimard, au décor d’érable. Hauteur : 68 cm. Vente De Baecque et associés le 30/01/2020. Photo De Baecque et associés.

Daum, grand vase « berluze » en verre multicouche dégagé à l’acide à décor de fougères capillaires adiantum. Hauteur 69 cm. Coll. part. Photo maison de vente Henry’s (Allemagne).

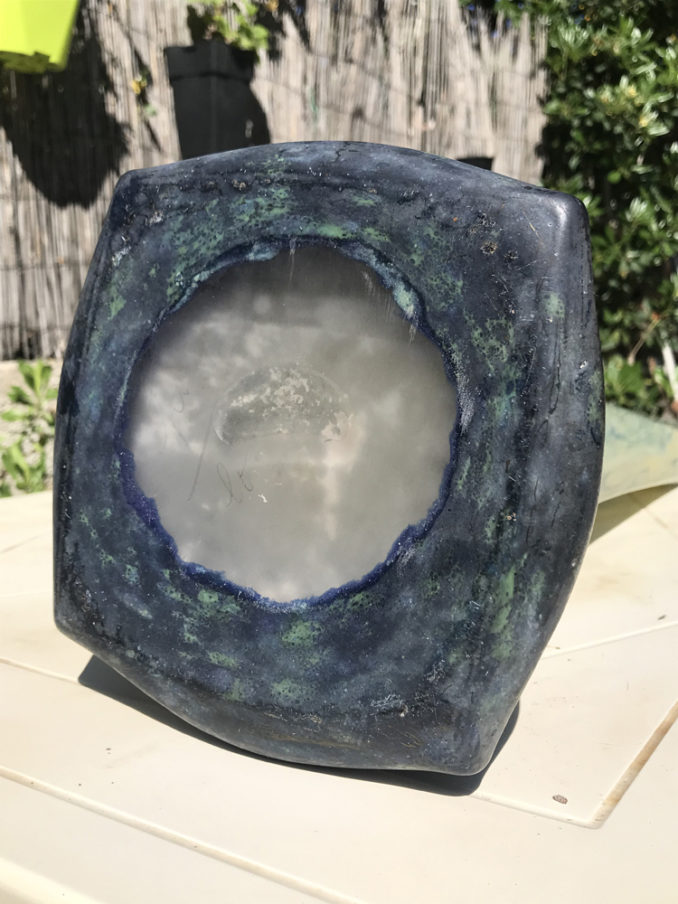

Généralement, les exemplaires gravés proposent une moindre épaisseur des profils angulaires par rapport à ceux exécutés en verre marmoréen coloré par vitrification de poudres d’oxydes, dits « verre de jade ».

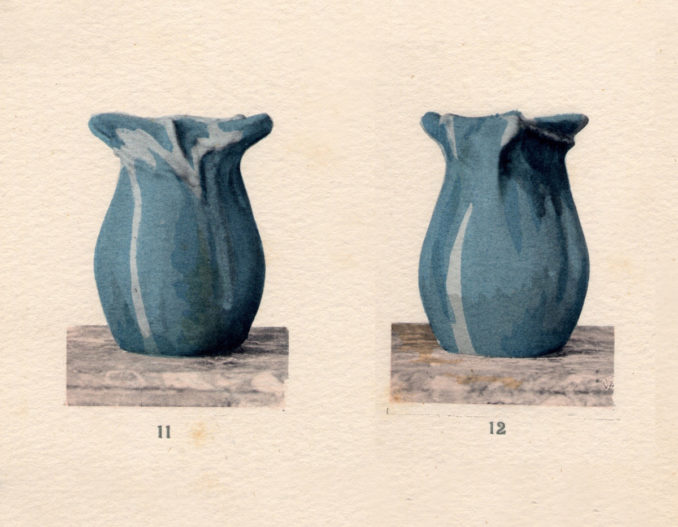

Daum, deux vases « berluze » à base carrée en verre de jade bleu et vert. Hauteur : 36 cm et 69,7 cm. Coll. part. Photo auteur.

L’apparence plus ou moins élancée des vases dépendait en réalité de la hauteur de chaque unité qui pouvait varier de plusieurs centimètres d’un spécimen à l’autre. Ils étaient réalisés à partir d’un moule en fonte mais les cadences imposées par le chef de halle faisaient qu’ils étaient sortis toujours un peu trop tôt du moule et comme leur température était encore très élevée lors de l’opération de dépontillage, la gravité et le poids relativement important des pièces faisaient qu’ils étaient parfois susceptibles de significativement s’allonger.

Daum, base d’un vase berluze à base carrée en verre de jade bleu et vert. Coll. part. Photo auteur.

Parallèlement à ces vases sur base carrée, Daum s’est également essayé à produire des créations de même esprit sur une base triangulaire ; mais ces derniers n’ont pas connu le même succès commercial.

Daum, grand vase berluze en verre multicouche dégagé à l’acide à décor de feuillage et chatons d’amentifère, Hauteur : 68 cm. Coll. Part. Photo internet.

Les soliflores à long col sont rapidement devenus une figure familière des verreries de style Art nouveau. On en retrouve aussi en grès émaillé, par exemple pour la manufacture de Pierrefonds dans l’Oise avec un modèle de dimension modeste et dont la base est plus arrondie.

Vase de Pierrefonds en grès émaillé, non daté (vers 1910), signé « au casque ». Hauteur : 20,5 cm. Coll. part. Photo F. D.

Le vase de la chambre des Guimard ne figure dans aucune des collections muséales ayant accueilli les différents dons de la veuve de l’architecte. Par ailleurs, même si un des inventaires du contenu de l’hôtel Guimard réalisés à la veille de l’exil des époux aux États-Unis évoque bien « un petit vase Daum », il est peu probable que celui-ci corresponde à l’exemplaire étudié dans cet article. Il est donc tout à fait possible que le vase ait été offert à des proches des Guimard à la faveur d’un déménagement ou de la dispersion de leur collection.

Justine Posalski et Olivier Pons

Hector Guimard en Amérique

Le Cercle Guimard vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020 !

La canne personnelle d’Hector Guimard qui sera exposée à Chicago puis à New York (collection privée)

Sollicité par les commissaires des musées de Chicago et New York, le Cercle Guimard s’est associé avec enthousiasme à la double exposition en préparation aux États-Unis. Prêts, conseils, expertises…

- Chicago – The Richard H. Driehaus Museum

- New York – Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum

Le visuel de notre carte de vœux (ci-contre), reçue par nos adhérents, est une photographie de la canne personnelle d’Hector Guimard qui sera exposée à Chicago puis à New York (collection privée).

Ces vœux sont également l’occasion d’annoncer que les adhérents auront désormais accès à des contenus privilégiés sur notre site Internet. Un mail a été adressé à ceux ayant cotisé en 2019, pour leur préciser leur mot de passe.

Un premier article réservé aux adhérents sera mis en ligne dans les prochains jours. N’oubliez pas d’adhérer ou de renouveler votre cotisation !

Au Nord, c’était l’Art nouveau

I ntéressante visite à Lambersart (Nord) où la Galerie de l’Hôtel de ville propose jusqu’à la fin du mois d’octobre 2019 une exposition sur le thème « L’Art nouveau 1900 ».

ntéressante visite à Lambersart (Nord) où la Galerie de l’Hôtel de ville propose jusqu’à la fin du mois d’octobre 2019 une exposition sur le thème « L’Art nouveau 1900 ».

Le propos fait la part belle à la décoration. Côté architecture, seul Léonce Hainez est évoqué, en tant que signataire de la Villa Wargny, imposante bâtisse de l’avenue de l’Hippodrome et de plusieurs maisons de cette voie royale qui ouvre l’accès à cette commune huppée de la banlieue lilloise. Enseignes, dessus de porte, sgraffites, vitraux, ornements… les témoins du passage de l’éphémère courant artistique que fut l’Art nouveau sont présentées à l’aide de panneaux illustrés et de plusieurs vitrines où l’on découvre des échantillons des carreaux de céramique et des planches de catalogues proposés à l’époque par les artistes-artisans en activité dans la région. Julien Hovart, Léon de Smet, et, mention particulière, Louis Coilliot, qui passa commande en 1897 à Hector Guimard pour sa célèbre maison-vitrine – située elle à Lille – et dont la façade en lave émaillée porte la signature de la maison Gillet.

Au delà de la découverte plaisante de cette exposition – dont l’ambition reste somme toute limitée – il faut louer l’initiative de la commune, qui a repéré, classé, répertorié son patrimoine Art nouveau. Elle l’offre au public, faisant le lien historique avec le corpus général et national de l’art de cette période. Un exemple à suivre : le Cercle Guimard applaudit.

En savoir plus

Journal et complément à l’exposition « Guimard & Avatars »

L’exposition « Guimard & Avatars » s’est tenue les 15 et 16 septembre 2018 au sein de l’hôtel Mezzara pour les Journées Européennes du Patrimoine.

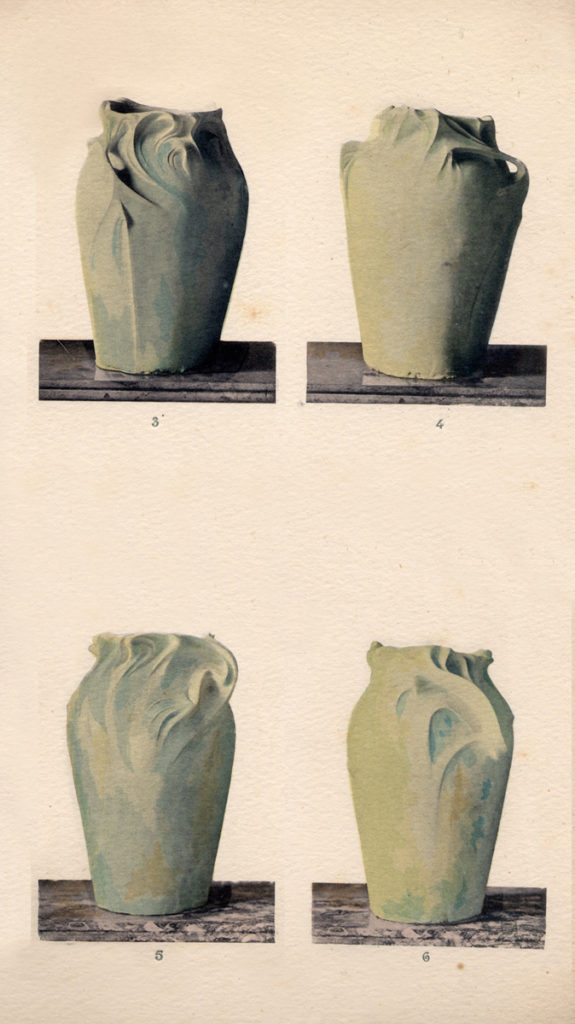

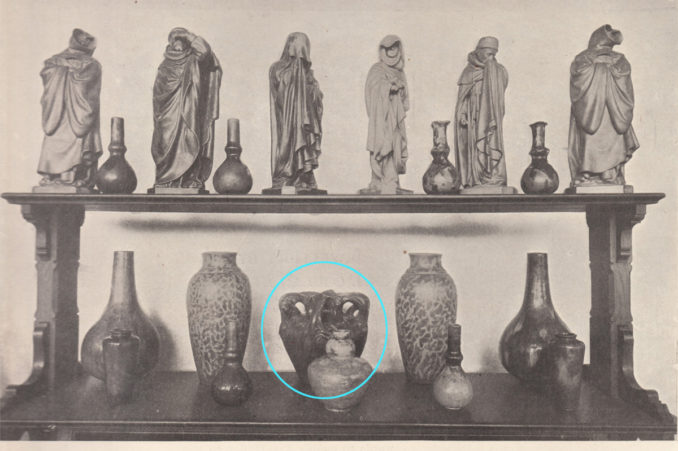

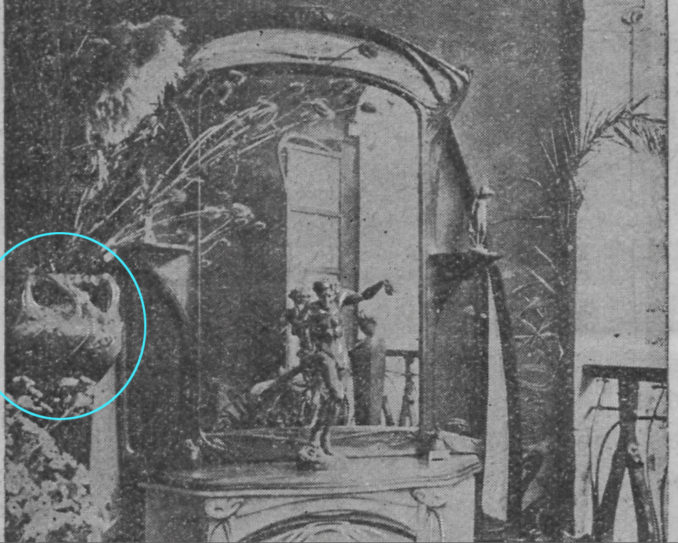

Un journal de l’exposition de quatre pages en format A3 a été édité à cette occasion pour en être le complément indispensable. Il fait le tour complet de la question, montrant la filiation entre les premières créations de vases par Guimard à partir de 1896 et trois œuvres majeures — le cache-pot de Chalmont, le vase de Cerny et la jardinière des Binelles — qui y sont décrites et analysées. Leurs « avatars », ensuite édités par la faïencerie De Bruyn à Lille, Keller & Guérin à Lunéville, Massier à Golfe-Juan ou la SAPCR à Rambervillers, en constituent des démarques populaires plus ou moins largement répandues, diffusées avec ou sans le consentement de l’architecte, mais qui témoignent de son réel impact dans ce domaine au lendemain de l’Exposition universelle de Paris en 1900. Trois autres exemples montrent que même des céramistes contemporains ont été tentés par des interprétations du cache-pot de Chalmont ou de sa version par Fives-Lille.

Vous pouvez commander ce journal en envoyant un chèque de 6 € et vos coordonnées postales à notre adresse :

Le Cercle Guimard / Le Castel Béranger / 14 rue Jean de La Fontaine / 75016 Paris

Retrouvez ci-dessous les documents et les pièces de l’exposition qui ne sont pas reproduits dans le journal et qui y sont signalés par des numéros.

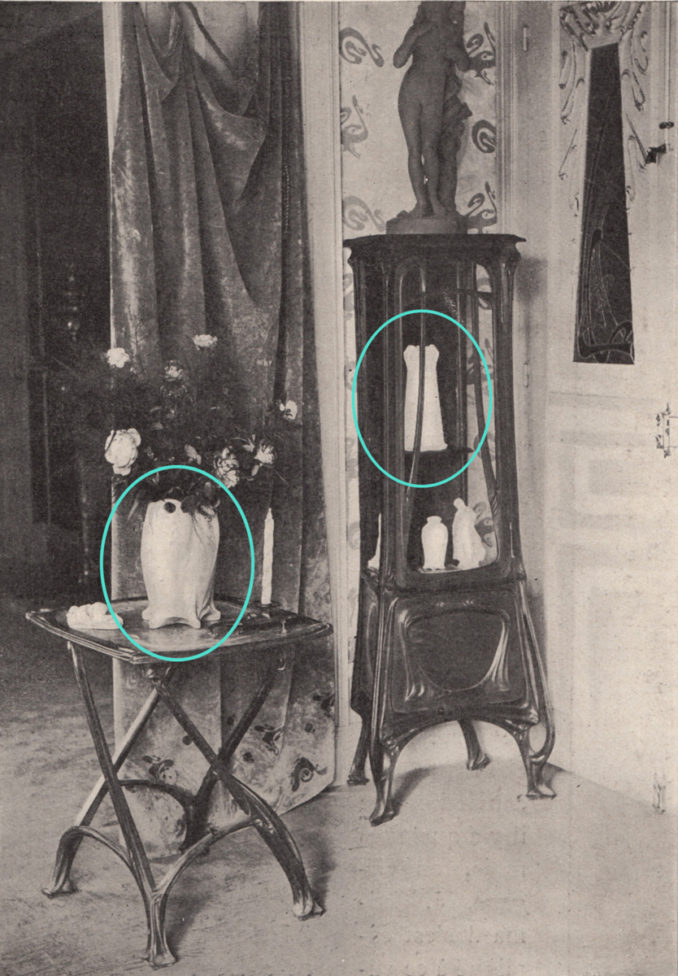

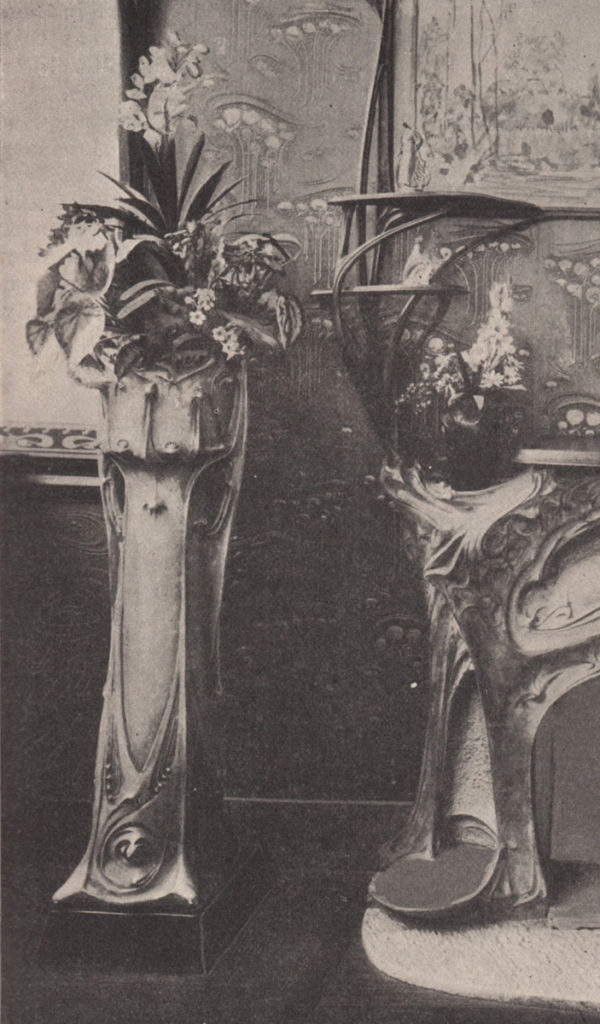

1. Chambre de l’hôtel Guimard, c. 1913. Cache-pot Fives-Lille d’après le cache-pot de Chalmont.

2. Cache-pot de Chalmont. Manufacture de Sèvres, 1900, couverte émaillé à cristallisations, coll. musée d’Orsay.

4. cache-pot de Chalmont, Manufacture de Sèvres, 1901, grès fin émaillé à cristallisations, coll. musée des Beaux- Arts de Lille.

5. Pavillon de Guimard à l’Exposition de la Céramique et des Arts du feu en 1897. « Porche en Céramique d’une Habitation ». Carte postale ancienne n° 7 de la série « Le Style Guimard ». Coll. part.

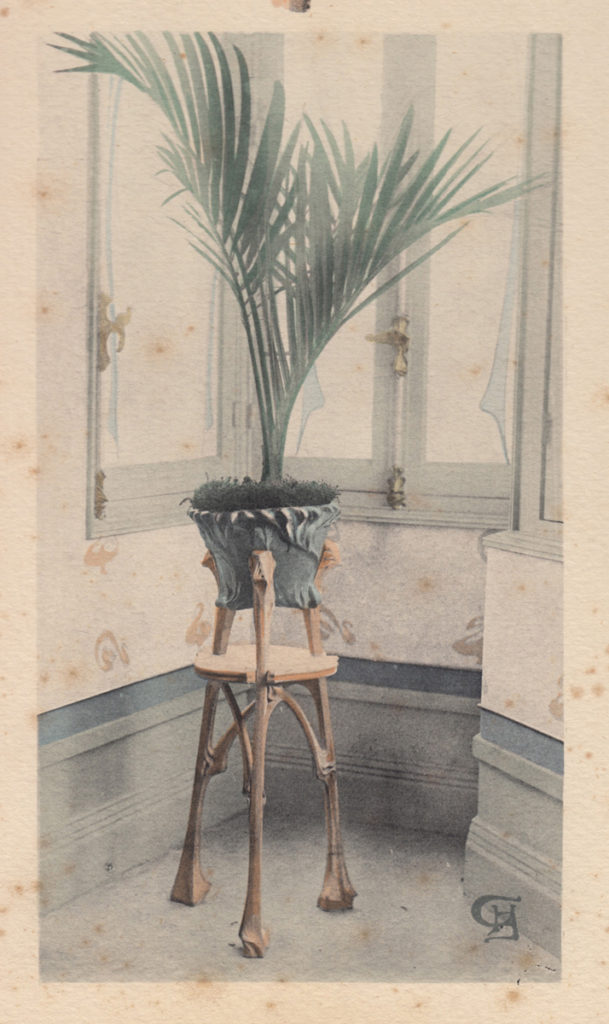

6. Cache-pot en grès émaillé, vers 1896-1897, inséré dans un trépied en bois de jarah, photographié dans l’appartement de Guimard au Castel Béranger. Détail de la planche 58 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

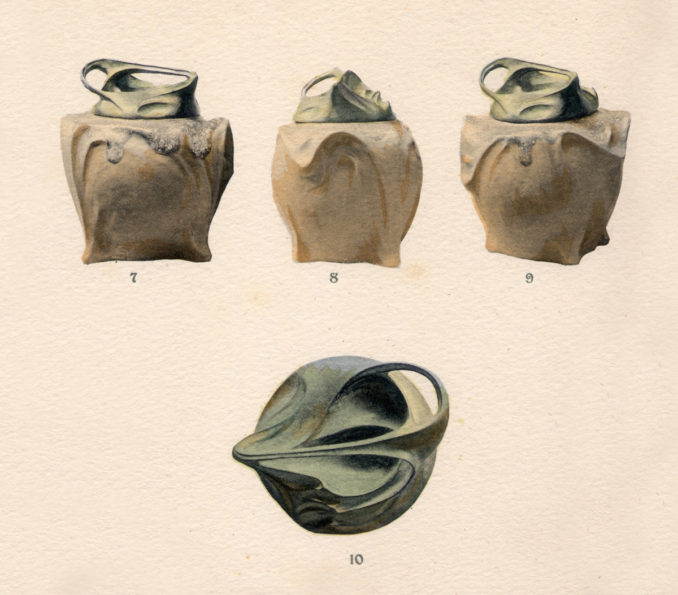

7. Pot à tabac en grès émaillé et couvercle en bronze, vers 1897-1898. Détail de la planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

8. « Petit pot en grès », vers 1897-1898. Détail de la planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

9. Deux vases en bronze, vers 1898. Détail de la planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

10. « Grand vase à fleurs » (grand vase Gilardoni), vers 1897. Détail de la planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

11. Petit vase Gilardoni de Guimard, au sein d’une présentation de produits de l’entreprise Gilardoni et Brault à l’Exposition universelle de Paris en 1900.

12. Grand vase Gilardoni de Guimard, présenté au sein du pavillon « Le Style Guimard » à l’exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903. Photo de presse, 1903.

13-14. À gauche, le vase Guimard-Lachenal (vers 1898-1899) ; à droite, le vase de Cerny, photographiés en 1899 dans l’appartement de Guimard au Castel Béranger. La Revue d’Art n° 1, novembre 1899.

13-4. Sur la sellette, le cache-pot de Chalmont, photographié en 1899 dans l’appartement de Guimard au Castel Béranger. La Revue d’Art n° 1, novembre 1899.

14. Vase de Cerny, Manufacture de Sèvres, 1902, grès émaillé à cristallisations, haut. 27,5 cm.

Coll. Robert Zehil, Monaco.

15. Vase de Cerny, Manufacture de Sèvres, 1908, porcelaine émaillée, exemplaire provenant de l’hôtel Guimard, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Coll. Cooper Hewit museum, New York.

16. Vase de Cerny, Manufacture de Sèvres, 1904, grès émaillé à cristallisations. Coll. musée national de Céramique, Sèvres.

17. Jardinière des Binelles, Manufacture de Sèvres, 1903,

porcelaine dure émaillée à cristallisations. Coll. musée national de Céramique, Sèvres.

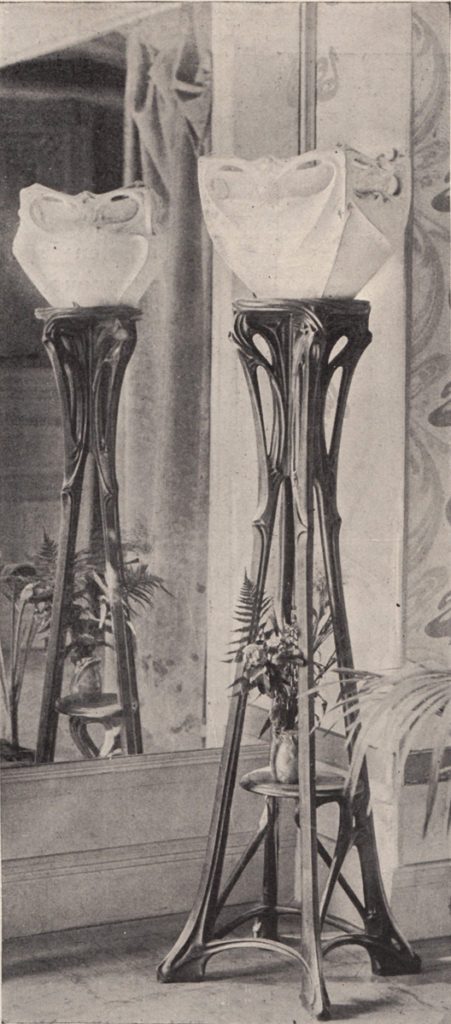

18. Prototype de la jardinière des Binelles, présenté au sein d’un « fragment de salle de billard » à l’Exposition universelle de Paris en 1900. The Art Journal, 1900.

19. Cache-pot « de Chaumont » de Guimard, au sein d’une présentation de vases de Sèvres. Document publié par la Manufacture de Sèvres en 1908.

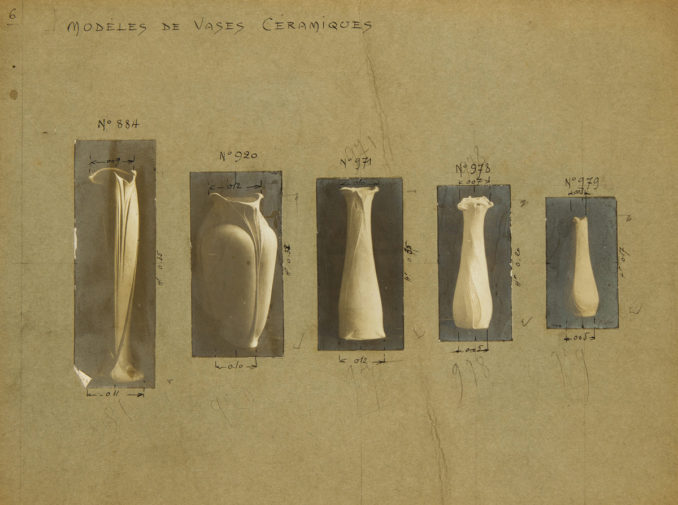

20. Montage de photographies de modèles de vases en céramique. Bibliothèque des Arts Décoratifs

Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully-Jaulmes.

22. Cache-pots taille 1, 2 et 3 avec décor dégradé vert, inspirés du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

23-25. Cache-pot taille 3 et vase en faïence émaillée, avec décor à couleurs fondues appliquées à l’aérographe et couverte nacrée, inspirés du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

24. Cache-pot en faïence émaillée, taille 3, avec décor à coulures brunes, inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

24. Cache-pot en faïence émaillée, taille 3, avec décor imitant le bleu de Sèvres et filets or, inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

26. Cache-pot en faïence émaillée, petit et grand modèle, avec décor dégradé vert, inspirés de la jardinière des Binelles de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

27-28. Vases et jardinière en faïence émaillée, grand modèle, avec décor dégradé vert, inspirés de la jardinière des Binelles de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

27-28. Vases et jardinière en faïence émaillée, petit modèle, avec décor « bleu de Sèvres », inspirés de la jardinière des Binelles de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

29. Cache-pot en faïence émaillée, inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par Keller & Guérin à Lunéville. Date inconnue. Coll. part.

30. Vases en faïence émaillée avec décor floral apposé par décalcomanie, créés dans la même gamme que le cache-pot inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par Keller & Guérin à Lunéville. Date inconnue. Coll. part.

31. Jardinière en faïence émaillée avec décor floral apposé par décalcomanie, créée dans la même gamme que le cache-pot inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par Keller & Guérin à Lunéville. Date inconnue. Coll. part.

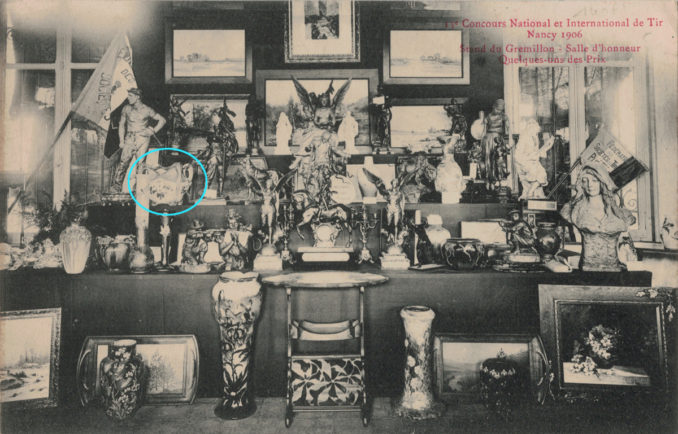

21. Cache-pot en faïence émaillée par Keller & Guérin à Lunéville, au sein d’un étal de prix d’un concours de tir à Nancy en 1906. Carte postale ancienne. Coll. part.

32. Cache-pot en grès émaillé, d’après le cache-pot de Chalmont de Guimard, par Clément Massier à Golfe-Juan, Date inconnue. Coll. part.

33. Jardinière en grès émaillé aux motifs de roseaux et de femmes-libellules, créé dans la même gamme que le cache-pot inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par Clément Massier à Golfe-Juan, Date inconnue. Coll. part.

34. Vase « aux algues » en grès émaillé par Charles Catteau pour la Société Anonyme des Produits Céramique de Rambervillers (Vosges), d’après le vase de Cerny de Guimard. Vers 1903. Coll. part.

35. Interprétation du cache-pot de Chalmont en porcelaine émaillée par Franck Ledroit, c. 1986, pour la salle à manger de l’hôtel Mezzara.

36. Deux cache-pots d’après le cache-pot de Chalmont de Guimard, en grès émaillé, par Martine Cassar, 2018.

Le vase Guimard-Lachenal

Nous publions ci-dessous la version complète d’un article — augmenté de quelques photographies — qui nous a été demandé par la maison de vente aux enchères Leclere pour le catalogue de sa vente Art nouveau du 18 mai 2018 à l’hôtel Drouot. Comme nous le faisons ponctuellement et de manière exceptionnelle, nous avons accepté de répondre favorablement à cette sollicitation afin de mettre en avant un objet rare et méconnu de la carrière de Guimard.

Vase Guimard-Lachenal, haut. 30 cm. Photo reproduite avec l’aimable autorisation de la maison de vente Leclere (Marseille).

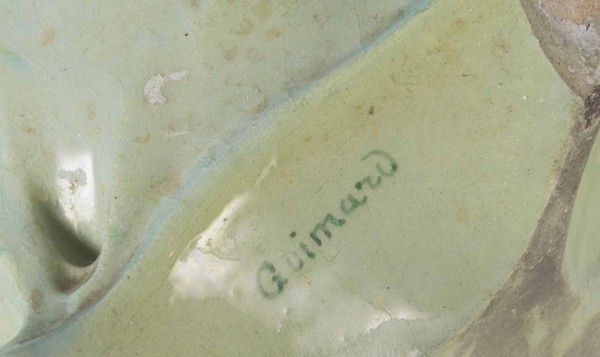

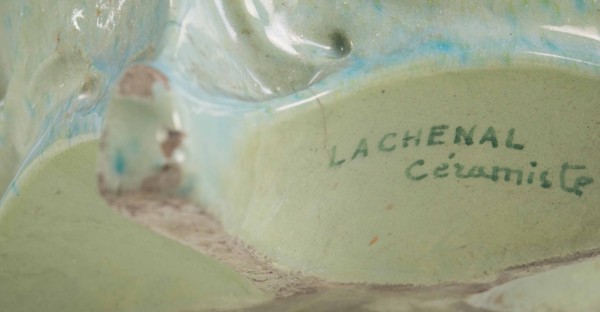

Ce vase en faïence émaillée est issu de la collaboration entre l’architecte et décorateur Hector Guimard (1867-1942) et l’un des plus célèbres céramistes de son temps, Édouard Achille dit Edmond Lachenal (1855-1948), collaboration attestée par la signature des deux artistes au culot du vase.

Vase Guimard Lachenal (détail). Photo Leclere.

Vase Guimard Lachenal (détail). Photo Leclere.

Les circonstances exactes de la rencontre entre Guimard et Lachenal ne nous sont pas connues. S’ils n’avaient pas noué de contact auparavant, ils ont pu se rencontrer à l’Exposition de la céramique et des arts du feu de 1897 où ils ont exposé tous deux. À cette date, Lachenal est déjà célèbre. Formé chez Théodore Deck, il possède son propre atelier depuis 1881. Au début des années 1900, le céramiste fait partie du comité fondateur de la Société des Artistes Décorateurs dont Guimard est lui-même membre fondateur. Il connait un succès certain notamment grâce au fameux service de table « au gui » vendu aux abonnés du journal Les Annales politiques et littéraires. Il abandonnera progressivement la céramique mais gardera toujours un œil sur le travail de ses fils à qui il a transmis son atelier.

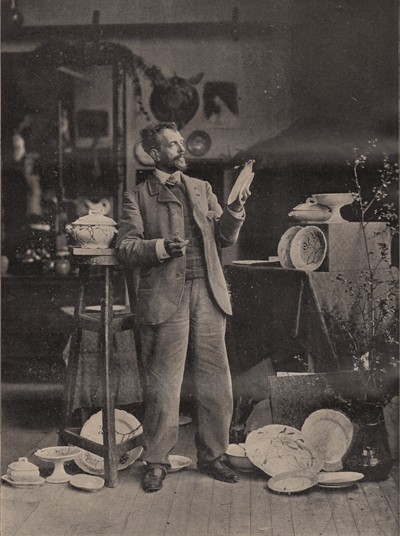

Edmond Lachenal posant avec le service au gui. Les Annales politiques et littéraires, 11 octobre 1903. Coll. part.

De son côté, Guimard a manifesté un intérêt très tôt pour la céramique en l’employant d’abord comme décoration architecturale. Ce matériau, sous forme de faïence émaillée, se retrouve dès 1889 sur son pavillon de l’électricité à l’Exposition universelle puis sur les façades des hôtels Roszé, Jassedé et Delfau. Le contexte entourant la construction du Castel Béranger lui permet ensuite de proposer plusieurs vases en céramique exécutés par la maison Gilardoni et Brault et présentés dans la monographie qu’il consacre à l’édifice de la rue La Fontaine en 1898. Enfin, les commandes de la Manufacture de Sèvres, début 1900, apparaissent comme le couronnement de son travail dans ce domaine. À quelques rares exceptions près, Guimard renoncera à la céramique architecturale au milieu des années 1900 et se contentera d’exposer dans les salons des modèles déjà existants sans proposer de nouvelles créations.

Vase Guimard-Lachenal (détail). Photo Leclere.

Cet objet décoratif a bien failli passer inaperçu dans la carrière de l’architecte en raison, d’une part, de sa production très limitée. En effet, si l’on exclut cet exemplaire dont la provenance familiale laisse penser qu’il a peut-être été acheté dans un salon de l’époque, seuls deux autres modèles sont répertoriés à ce jour. Un exemplaire se trouve dans une collection privée, l’autre fait partie des très belles collections du Bröhan-Museum à Berlin.

Vase Guimard-Lachenal. Bröhan-Museum à Berlin.

D’autre part, Guimard a fait preuve d’une certaine discrétion à son égard. Il a même parfois été confondu avec d’autres créations contemporaines de l’architecte alors que nous savons aujourd’hui que ce vase est un modèle à part entière avec une histoire propre.

Il faut en effet attendre la 2ème édition du Salon d’Automne en 1904 pour voir apparaître la seule mention officielle connue le concernant dans le prospectus publicitaire que Guimard édite à cette occasion. Il y est précisé : « Vase, style Guimard, terre cuite, exécuté par Lachenal. Prix : 100 francs ». Le descriptif est clair : Guimard a dessiné le modèle, le céramiste étant cantonné au rôle de simple exécutant. Mais on imagine mal Guimard attendre 1904 pour présenter un vase dont le style particulièrement mouvementé est plutôt celui de ses toutes dernières années du XIXe siècle. Nous savons que l’architecte rajoutait des objets dans ses expositions sans forcément les mentionner dans ses envois et qu’il est donc possible que ce vase ait figuré dans d’autres présentations. Mais toujours est-il que les catalogues et les articles de presse ultérieurs ne mentionneront plus jamais son existence, alors que le vase de Cerny, le cache-pot de Chalmont et la jardinière des Binelles, ses créations prestigieuses éditées par la Manufacture de Sèvres, capteront davantage l’attention.

D’autres collaborateurs de Guimard sont pourtant régulièrement cités et mis en avant dans les envois de l’architecte repris par les catalogues officiels. Le meilleur exemple est sans doute celui de Paul Philippon, un de ses plus fidèles collaborateurs, ciseleur hors pair et remarquable interprète du Style Guimard. Peut-être Guimard n’était-il pas entièrement satisfait de sa collaboration avec le céramiste Lachenal ? Il aurait pu dès lors considérer le vase comme un objet secondaire et n’aurait pas encouragé sa publicité.

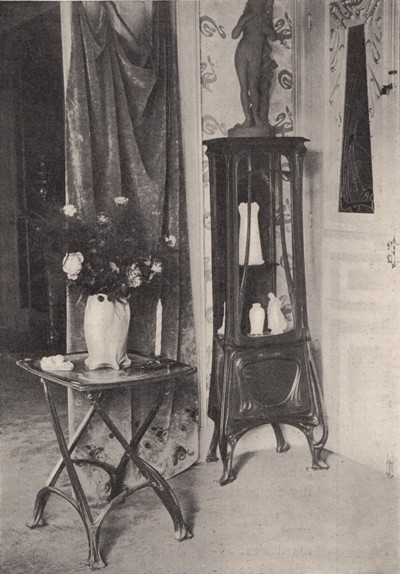

Nous savons cependant qu’il l’utilisait ponctuellement pour décorer des ensembles mobiliers. Et la publication de photographies où il figure nous permet donc de le dater vers 1898-1899. Il apparaît en particulier sur une photographie prise en 1899 au sein au Castel Béranger. Dans la vitrine (actuellement au musée de l’École de Nancy) on peut également voir le modèle d’un vase qui sera édité en 1900 par la manufacture de Sèvres sous le nom de vase de Cerny.

Le vase Guimard-Lachenal photographié sur une petite table au sein du salon de l’appartement de Guimard, au 2ème étage du Castel Béranger. Photographie parue dans la Revue d’Art en novembre 1899. Coll. part.

Sur une rare photo d’époque du fonds Guimard conservé à la bibliothèque du Musée des arts décoratifs, le vase apparaît également, posé sur un chevet dans une mise en scène montrant un lit « Style Guimard ». La partie supérieure de l’objet est dissimulée par un bouquet de fleurs mais l’on aperçoit nettement les lignes nerveuses sculptant l’objet dans un mouvement circulaire qui annoncent le dessin complexe s’intercalant avec les cinq lobes sommitaux couronnant le col et faisant écho à sa base étoilée. Cette dernière caractéristique permet de l’identifier avec certitude.

Le vase Guimard-Lachenal sur un chevet (détail). Don Adeline Oppenheim. Musée des Arts Décoratifs. Photo Laurent Sully-Jaulmes.

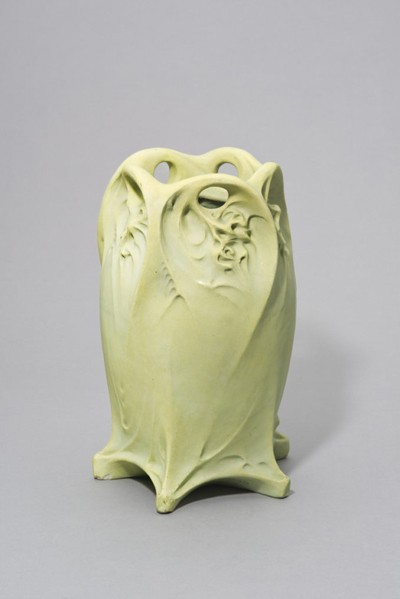

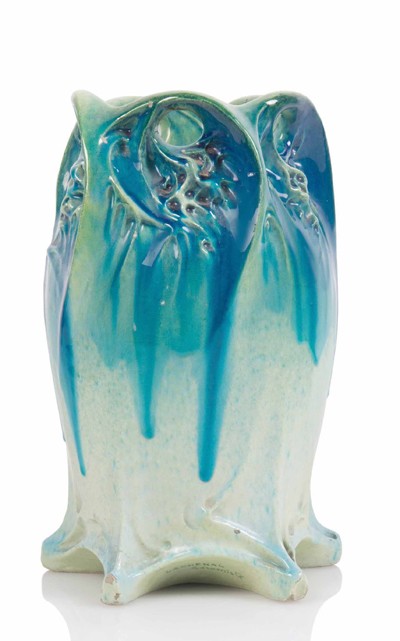

La silhouette tourmentée du vase Guimard-Lachenal s’accompagne de couleurs non moins étonnantes, en tous cas radicalement opposées d’un exemplaire à l’autre. Les deux modèles parvenus jusqu’à nous se caractérisent par leur texture fine, délicate et leur ton, jaune ou vert, parfaitement uni, d’une sobriété extrême presque déconcertante. En comparaison, les coulures émaillées bicolores du vase passé en vente le 18 mai 2018 font toute son originalité et sont peut-être le signe d’une commande spéciale.

Résultat de la vente : 8 500 € au marteau, soit 11 050 € avec les frais. Nous avons eu la bonne surprise d’apprendre qu’il a été préempté par le Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Olivier PONS

Vase Guimard-Lachenal, haut. 30 cm. Photo Leclere.

La Naissance du style Guimard

Mini-exposition au musée d’Orsay

Nous avions omis de signaler cette petite exposition qui s’est terminée le 14 mai 2018 et qui était consacrée aux années de formation d’Hector Guimard. Elle a rassemblé quelques dessins d’architecture qu’il a exécutés lors de ses parcours successifs à l’École des arts décoratifs et à l’École des beaux-arts.

Inscrit dès 1882 (à l’âge de 15 ans) à l’École des arts décoratifs, Guimard entre dès l’année suivante dans sa section d’architecture. Sa scolarité d’un très bon niveau lui permet d’en être diplômé en 1885. Dans la suite logique du parcours d’un futur architecte, il est admis la même année à l’École des beaux-arts et intègre l’atelier libre de Gustave Raulin. Moins brillante qu’à l’École des arts décoratifs, sa scolarité à « l’École » sera irrégulière, handicapée par un an de service militaire obligatoire et la nécessité de travailler pour subvenir à ses besoins[1]. L’échec dans le processus de la conquête du prix de Rome, clé des commandes officielles, qu’il a tenté en 1892, peut être sans conviction et sans assiduité, le met au rang des architectes qui vivront d’une clientèle privée s’ils parviennent à se faire un nom. C’est justement cette notoriété qu’il vise et qui est en voie d’être acquise avec la réalisation du Castel Béranger quand il dépasse en 1897 la limite d’âge des 30 ans au-delà desquels il ne pourra plus se présenter au diplôme de l’École des beaux-arts.

Les dessins exposés proviennent du fonds déposé par Guimard dans une remise du parc de Saint-Cloud en 1918. Redécouverts par Alain Blondel et Yves Plantin, ils ont été donnés au musée des Arts décoratifs puis, après restauration, transférés au musée d’Orsay. On remarquera la recherche d’originalité dans la mise en page de ces projets qui contraste avec la relative banalité de leur éclectisme stylistique. Guimard se meut alors dans une ambiance d’école où le sentiment artistique des architectes est rudement concurrencé par les progrès fulgurants de la technologie et n’a pas encore trouvé une voie moderne d’expression.

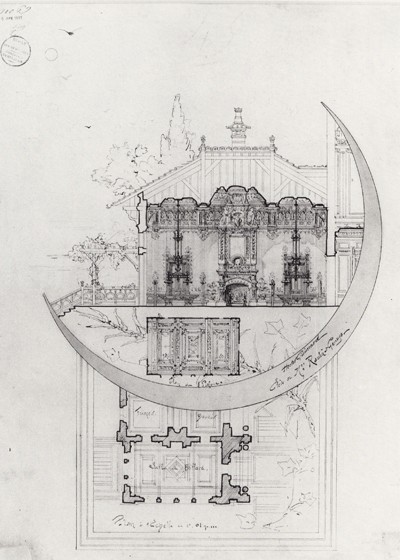

Hector Guimard, concours d’émulation de 1ère classe à l’École des beaux-arts, une salle de billard, février 1891, non récompensé. Encre noire et rehauts d’aquarelle sur papier fort. À l’encre noire dans un croissant de lune : « Hector Guimard / Elève de Mrs Raulin et Génuys ». H. 63 cm, L. 45 cm. Paris, musée d’Orsay.

Des dessins d’aménagements intérieurs exécutés par d’autres architectes contemporains comme Louis Pille et Louis Boille complètent la compréhension de cette courte période qui précède l’éclosion internationale de l’Art nouveau.

Le portemanteau Delfau

La présence à cette petite exposition du porte-manteau Delfau, acquis par le musée d’Orsay après la vente Plantin de 2015, apporte une note bienvenue sur la période suivante, celle d’un proto-Art nouveau qui se développe en France alors que le style de Victor Horta y est encore quasiment inconnu, mais que le naturalisme du nancéien Émile Gallé fait déjà parler de lui depuis quelques années.

Porte-manteau Delfau. Photo Art Auction France.

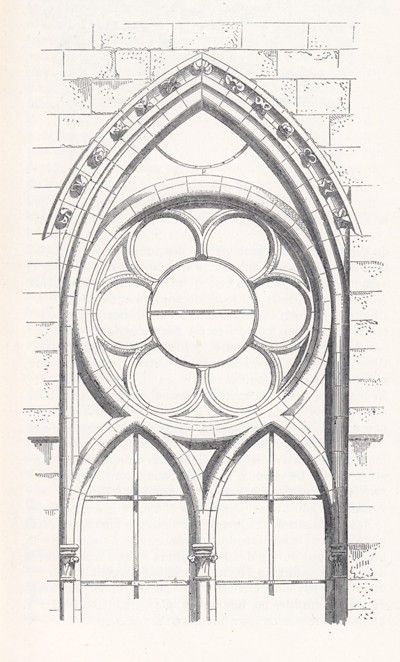

Conçus en 1894, ce portemanteau et une banquette-coffre sont probablement destinés à l’ameublement de l’hôtel Delfau (1 rue Molitor à Paris). Les deux meubles en chêne sont composés très simplement, d’une manière presque rustique, et sont exposés l’année suivante au Salon de la Société nationale des beaux-arts. Le porte-manteau est plutôt un meuble d’entrée multifonctionnel puisqu’outre les patères pour les vêtements et les chapeaux, il comporte un porte-parapluie et un porte-canne, ainsi qu’un miroir rond inséré entre les deux cadres en ogive, à la manière d’une rosace au sein du remplage d’une fenêtre gothique. De ce miroir part un arc (boutant) qui rejoint le seul montant droit, terminé en lance. Guimard renforce ainsi l’asymétrie du meuble, amorcée par la légère avancée du porte-parapluie du même côté.

Fenêtre de la cathédrale de Reims. Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture Française du XIe au XVIe siècle, t. 5, p. 386, 1854-1868. Coll. auteur.

Sur ce schéma inventif qui dépasse la simple interprétation néo-médiévale, il superpose un décor en partie géométrique (panneaux à plates-bandes verticales, demi-cercles de la cimaise et du pourtour du miroir) mais essentiellement naturaliste. On reconnaît en effet des tiges de bambous sur les montants du porte-parapluie,

Porte-manteau Delfau (détail). Photo Art Auction France.

des épines sur les montants arqués,

Porte-manteau Delfau (détail). Photo Art Auction France.

et une stylisation des pédoncules floraux de l’ombelle, sculptée en bois au niveau des ogives.

Porte-manteau Delfau (détail). Photo Art Auction France.

Le motif très réussi des patères peut d’ailleurs également évoquer l’ombelle. On remarquera avec quelle économie de moyens (un simple fil de fer torsadé et une tôle emboutie) Guimard est parvenu à composer un objet séduisant[2].

Sur le miroir, on quitte le domaine de la botanique puisqu’il s’agit d’un animal fantastique qui relève plutôt du bestiaire médiéval, une sorte de dragon dont le corps annelé et sans pattes s’enroule sur les deux-tiers de sa circonférence[3].

Porte-manteau Delfau (détail). Photo Art Auction France.

Frédéric Descouturelle

[1] Pour la scolarité de Guimard à l’École des arts décoratifs et à l’École des beaux-arts, on se reportera à la partie qui lui est consacrée par Marie-Laure Crosnier-Lecomte dans le catalogue de l’exposition Guimard au musée d’Orsay, éditions de la RMN, 1992, ainsi qu’au livre Guimard de Georges Vigne et Felipe Ferré, édition Charles Moreau, 2003.

[2] On retrouvera cette aisance dans la transformation à peu de frais de matériaux industriels et en particulier du fil de fer dans des œuvres ultérieures de serrurerie, notamment sur les portes du groupe d’immeubles des rues Gros, La Fontaine, Agar (1909-1911) et sur le garde-corps de l’escalier du vestibule de son hôtel particulier (1909-1912).

[3] Nous devons ici réfuter vigoureusement l’affirmation d’un propagandiste de l’ésotérisme qui, dans un article paru récemment, assure qu’il faut voir (mais tout en se gardant de le montrer) dans ce motif un ouroboros (serpent qui se mord la queue, symbole de l’éternel retour et du caractère cyclique du temps). Une simple observation montre que la queue de l’animal n’est pas dirigée vers sa gueule et qu’il manque un bon tiers de la circonférence pour qu’il ne parvienne à réaliser un pareil exercice d’assouplissement.

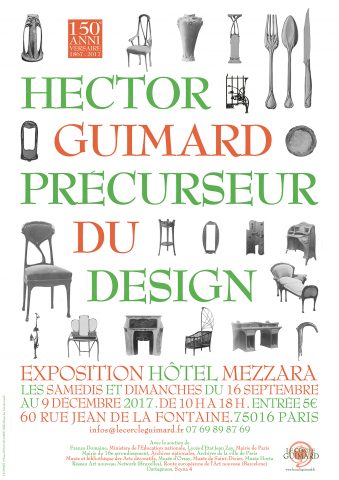

Exposition « Hector Guimard, précurseur du design » à l’Hôtel Mezzara

Du 16 septembre jusqu’au 9 décembre

Du 16 septembre jusqu’au 9 décembre

Hôtel Mezzara

Ouverture exceptionnelle de 9h (au lieu de 10h) à 18h le samedi 9 décembre.

Au mitan de son parcours professionnel, artiste prolixe et novateur, Hector Guimard décidait, en 1903, de se doter d’un lieu de conception et de fabrication dans tous les domaines des arts décoratifs. Ces locaux, situés avenue Perrichont prolongée, ont permis à cet « architecte d’art » de présenter meubles, luminaires, papiers peints, tapis, couverts de table… autant de créations qu’il entendait diffuser en grand nombre.

Détruits pendant la décennie soixante, ces ateliers reprennent vie dans l’exposition « Hector Guimard, précurseur du design » à travers une maquette, des documents et des photos anciennes.

Fort de ses récentes recherches, le Cercle Guimard dresse le panorama méconnu des ambitions de cet architecte de la modernité, en puisant également dans les archives léguées en 1948 par Adeline Oppenheim, veuve d’Hector Guimard, à la bibliothèque des Arts décoratifs et dans des collections privées.

Pour donner plus d’ampleur à cet hommage commémoratif, en cette année du cent-cinquantenaire de la naissance d’Hector Guimard, l’exposition est présentée à l’hôtel Mezzara, qui offre l’occasion unique d’admirer une œuvre d’art total de « Style Guimard » (cf. photos ci-dessous), en particulier son grand hall coiffé d’un étonnant vitrail zénithal, et sa salle à manger une des rares pièces toujours meublée et décorée comme à l’origine.

Exposition « Hector Guimard, précurseur du design »

Hôtel Mezzara, 60, rue Jean de La Fontaine, Paris 16e.

Tous les week-ends, du 16 septembre jusqu’au 9 décembre,

de 10 à 18 heures.

Sans réservation.

Entrée : 5 euros

Gratuit : adhérents, étudiants et – de 18 ans.

Accès :

Métro jasmin (ligne 9) et église d’Auteuil (ligne 10)

RER C – Station Javel ou Maison de la Radio (12 minutes à pieds)

Lignes de bus ligne 52 (arrêt George Sand), 22, 72

Renseignements : 07 69 89 87 69

Avec le soutien de :

France Domaine, Ministère de l’Education nationale, Lycée d’état Jean Zay, Mairie de Paris, Mairie du 16ème arrondissement, Archives nationales, Archives de la ville de Paris, Musée et bibliothèque des Arts décoratifs, Musée d’Orsay, Musée de Saint-Dizier, Musée Horta, Réseau Art nouveau Network (Bruxelles), Route européenne de l’Art nouveau (Barcelone), Dartagnans et ses donateurs, Scyna 4.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.