Category: Hector Guimard

Guimard, briques après briques

Tout au long de sa carrière d’architecte, Guimard a porté attention aux variétés de briques disponibles sur le marché. Dans cet article nous donnerons un aperçu de leur utilisation qui pourra être prolongé par des études plus complètes portant sur les matériaux de construction auxquels il a eu recours pour ses bâtiments.

De façon très approximative, rappelons qu’au Nord de la Loire, dans les régions favorisées en pierre calcaire, la brique d’argile cuite a été peu employée jusqu’à la Renaissance, période pendant laquelle, à l’imitation des constructions italiennes, elle est devenue, malgré son coût de production, un matériau recherché servant même à l’édification de châteaux du XVIe au XVIIe siècle. Elle a vu son coût de production baisser du XVIIIe au XIXe siècle à la faveur de son industrialisation progressive. Dès lors, son utilisation croissante pour des constructions économiques a eu pour corollaire sa chute dans l’échelle de valeur des matériaux et sa relégation au statut de matériau pauvre. C’est contre cette tendance qu’à partir de la seconde partie du XIXe siècle, la brique a été progressivement remise à l’honneur grâce à une production plus soignée. Une variété de tons a été obtenue par la composition des pâtes plus ou moins riches en oxyde fer, ou par colorisation ou encore par l’émaillage de ses faces. Cet élargissement de l’offre de production accompagnait naturellement le mouvement en faveur de la polychromie des façades urbaines initiée par Jacques-Ignace Hittorff (1792-1867) puis par Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879).

La brique de terre cuite

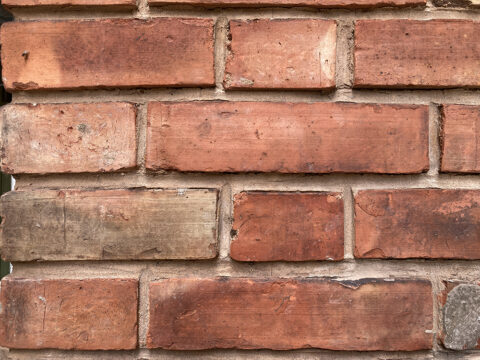

Guimard, influencé par Viollet-le-Duc et soucieux à la fois d’originalité et d’économie, s’est donc largement servi de la brique dès ses premières villas construites avant le Castel Béranger dans le XVIe arrondissement ou dans la banlieue de l’Ouest parisien. Il a essentiellement utilisé des briques de couleur rose-orangée et rouge, parfois ponctuées de briques émaillées.

Hôtel Roszé, 1891, 34 rue Boileau, Paris XVIe, Photo F. D.

Hôtel Jassedé, 1891, 41 rue Chardon-Lagache, Paris XVIe, Photo F. D.

Elles alternent avec de la meulière et de la pierre de taille, plus rare, choisie pour certains éléments clés des façades : chapiteaux, sommiers, corniches, etc. Le tout donnant un mélange de teintes qui, joint aux céramiques particulièrement colorées, renforce l’aspect pittoresque de ces demeures.

L’hôtel Delfau, d’allure plus aristocratique, se singularise par une façade presque monochrome employant majoritairement une brique de couleur jaune paille qui se confond avec celle de la pierre de taille utilisée pour l’avant-corps et sa grande lucarne. Guimard a volontairement limité la brique rouge à de simples assises qui soulignent les corniches, de même qu’il a restreint au seul bleu la couleur des céramiques architecturales.

Hôtel Delfau, 1894, 1 ter rue Molitor, Paris XVIe, Photo F. D.

L’arrivée de l’Art nouveau en 1895 a peu modifié ce choix de matériaux. Un bâtiment économique comme l’École du Sacré-Cœur comportait simplement une quantité moindre de pierre de taille moins sculptée que sur le Castel Béranger. Pour le Castel Henriette, les moellons en opus incertum ont remplacé la pierre meulière.

École du Sacré-Cœur, 1895, 9 avenue de la Frillière, Paris XVIe, Photo F. D.

Étages supérieurs de la façade sur rue du Castel Béranger, 1895-1898, 14 rue Jean-de-La- Fontaine, Paris XVIe. Photo F. D.

Détail de la façade sur cour du Castel Béranger, 1895-1898, 14 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe. Photo F. D.

Généralement, les briques reçoivent sur l’une de leur panneresses (les faces longues et étroites) la marque de la briqueterie, imprimée en creux. Pour l’instant, nous n’avons relevé que le logo « CB » sur les briques de l’hôtel Roszé et celui de la briqueterie de Chambly (dans l’Oise) sur celles du Castel Val. Il est possible que dans la plupart des cas, Guimard ait donné pour consigne à l’entrepreneur de cacher les marques en exposant la panneresse opposée.

Détail de la façade sur rue de l’hôtel Roszé, 1891, 34 rue Boileau, Paris XVIe. Photo F. D.

Détail de la façade du Castel Val, Auvers-sur-Oise (Val d’Oise), 1902-1903. Photo F. D.

Pour la salle de concert Humbert de Romans (1898-1901), grâce au plan d’attachement conservé dans le fonds Guimard au musée d’Orsay, nous connaissons avec précision les types de briques employés pour la maçonnerie. Une brique de Sannois (blanche) de première qualité a été utilisée pour la façade principale et le patronage. Elle a été doublée par une brique de Belleville, également de première qualité.

Pour le Castel Béranger, sur de plus petites surfaces en façade sur rue et dans la cour, Guimard a aussi utilisé des briques en terre cuite émaillées, d’une couleur passant insensiblement du bleu clair au beige.

Détail de la façade sur cour du Castel Béranger, 1895-1898, 14 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe, Photo F. D.

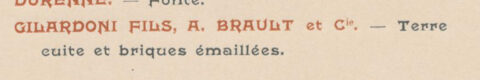

On peut penser qu’elles proviennent de la tuilerie Gilardoni & Brault car dans la liste des fournisseurs du Castel Béranger on trouve la mention de cette entreprise qui a par ailleurs fourni les céramiques émaillées artistiques posées en façade et certains rétrécissements de cheminées des appartements.

Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), liste des fournisseurs (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.

On remarque que dans les tous cas où des briques de couleurs différentes ont été employées, Guimard n’a jamais créé de motifs alternant les couleurs comme on en voit sur quantités d’immeubles de cette époque, car ces dessins, nécessairement géométriques, auraient concurrencé ses propres décors. Pour créer des motifs courbes, il aurait fallu disposer de grandes surfaces planes et le résultat n’aurait pas forcément été heureux. Tout au plus s’est-il contenté de lits de couleurs différentes pour souligner des corniches ou pour simuler un sommier.

Détail de la façade sur la rue Lancret de l’immeuble Jassedé (1903-1905), Paris XVIe. Photo F. D.

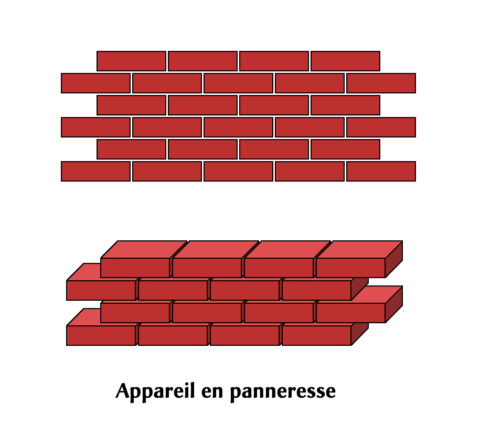

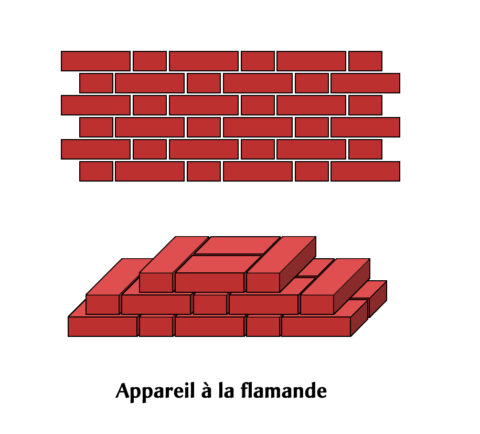

Les appareillages employés sont peu nombreux. Il s’agit essentiellement de l’appareillage en panneresse et de l’appareillage à la flamande[1] qui fait alterner boutisses (la plus petite face) et panneresses sur chaque assise.

.

.

Appareils en panneresse et à la flamande. Dessins F. D.

Le petit calibre de la brique permet d’incurver aisément une paroi. Pourtant cette faculté n’a pas été tout de suite exploitée par Guimard qui, dans ses premiers bâtiments, s’en est tenu à des parois planes. Même quand il a cintré la travée centrale de la Villa Berthe au Vésinet (1895) ou l’oriel de La Bluette à Hermanville (1899), c’est à la pierre taillée — dont la mise en œuvre était plus coûteuse — qu’il a fait appel. Sans doute préférait-t-il alors que la surface plus douce de la pierre accompagne mieux le mouvement donné.

Façade principale de la Villa Berthe, Le Vésinet (Yvelines), 1896. Photo Nicolas Horiot.

Il faut attendre le Castel Henriette (1899) pour trouver quelques pans de briques cintrés. Pour la première fois, son plan a fait la part belle aux élévations courbes, mais ce sont alors essentiellement aux moellons en opus incertum qu’elles ont été confiées. Quelques années plus tard, le Castel Val à Auvers-sur-Oise (1902-1903) a été le plus bel exemple de façades cintrées utilisant la brique, un emploi que Guimard a réitéré peu après de façon plus discrète sur l’immeuble Jassedé, à l’angle de l’avenue de Versailles et de la rue Lancret (1903-1905).

Façade du premier étage du Castel Val, Auvers-sur-Oise (Val d’Oise), 1902-1903. Photo Nicolas Horiot.

Façade sur rue de l’immeuble Jassedé à l’angle de l’avenue de Versailles et de la rue Lancret, Paris XVIe, 1903-1905. Photo F. D.

La brique silico-calcaire

Vers 1904, Guimard a adopté la brique silico-calcaire. Ce matériau n’est pas obtenu par la cuisson d’une argile naturelle ou recomposée : il s’agit d’une pierre artificielle s’apparentant au ciment.

Briques silico-calcaires en appareillage à la flamande de la façade sur rue de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe, Photo F. D.

Même si son principe est plus ancien, elle n’a été fabriquée industriellement qu’à partir des dernières années du XIXe siècle[2]. Composé à 90% de sable siliceux, de chaux vive (calcaire calciné) et d’eau, le mélange est moulé en briques qui sont compressées puis durcies en chaudière à vapeur. En l’observant de près, on remarque la présence du sable grossier et de graviers la composant. De ce fait, alors que la brique de terre cuite est quasiment inaltérable, on constate, au bout d’un siècle, l’usure de ces briques dont les grains se détachent peu à peu.

Briques silico-calcaires sur une souche de cheminée de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe. Photo Nicolas Horiot.

D’autre part, sa densité importante la rend pondéreuse et son inertie thermique est médiocre. Cependant ce matériau a aussi de nombreuses qualités, notamment un coût peu élevé en raison d’une consommation énergétique faible lors de sa production, une résistance à la compression permettant de l’utiliser en murs porteurs, une résistance au feu et une bonne qualité acoustique.

Son utilisation par Guimard correspond au tournant stylistique qui l’a vu abandonner la polychromie un peu tapageuse de ses débuts au profit d’une recherche d’élégance qui passait aussi par une plus grande discrétion. La couleur gris-beige de la brique silico-calcaire se confond en effet suffisamment avec celle de la pierre de taille.

Comme il l’avait fait plus tôt avec la brique en terre cuite, Guimard a tout d’abord expérimenté ce nouveau matériau à côté des moellons pour des villas ou des maisons de banlieue comme le Castel d’Orgeval à Villemoisson-sur-Orge (1904) où elle met en valeur les baies et individualise des surfaces remarquables. Au contraire, elle apparait très discrètement sur la villa d’Eaubonne (c. 1907), puis un peu plus tard pour le Châlet Blanc à Sceau (1909) et enfin de façon importante pour la villa Hemsy à Saint-Cloud (1913).

Fenêtre au rez-de-chaussée de la façade sur rue de la villa au 16 rue Jean Doyen à Eaubonne (Val d’Oise), c. 1907. Photo F. D.

Mais ce sont à ses constructions urbaines, à partir de l’hôtel Deron-Levent (1905-1907), que la brique silico-calcaire semble le mieux convenir. Suivent l’immeuble Trémois de la rue François Millet (1909-1911), les immeubles « modernes » des rue Gros, La Fontaine et Agar, son hôtel particulier de l’avenue Mozart (1909-1912) et l’hôtel Mezzara de la rue La Fontaine (1909-1911), où la brique silico-calcaire est employée concurremment avec la pierre de taille dont la surface varie en fonction de l’effet de luxe recherché.

Façade sur rue de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe, soubassement en moellons, parement en brique silico-calcaire, appui et encadrement de fenêtre en pierre de taille. Photo F. D.

Avec la brique silico-calcaire, Guimard s’est également servi de différents appareillages. L’hôtel Guimard au 122 avenue Mozart (1909) dont la façade est particulièrement mouvementée est un bon exemple où se devine leur fonction structurelle permettant de réduire l’épaisseur des murs et d’alléger les maçonneries vers le sommet, de s’adapter aux plissements des façades et de renforcer ponctuellement certains murs.

Détail des deuxième et troisième étages de la façade de l’hôtel Guimard. Bibliothèque des arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Le corps principal de ses murs est constitué d’un appareil à la flamande, donnant des parois d’une épaisseur de 45 cm ou 22 cm. Pour réaliser les courbes et amorcer le plissement de la façade, un appareillage en boutisses a été utilisé, parfois complété par un appareillage alterné à multiples boutisses afin de renforcer la solidité des murs, notamment au niveau de certaines ouvertures. Dans les parties hautes, l’emploi d’un appareil à assises réglées en panneresses a permis d’alléger les maçonneries du dernier étage au niveau de la loggia, constituant des murs de seulement 11 cm d’épaisseur.

Détail des deuxième et troisième étages de la façade de l’hôtel Guimard. Bibliothèque des arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

C’est aussi à partir de 1909 (hôtel Guimard, cour de l’immeuble Trémois, hôtel Mezzara) qu l’on voit apparaitre un modèle de briques à angle arrondi, en particulier au niveau des jambages des baies où elles adoucissent le passage d’un plan à l’autre.

Détail de la travée de gauche du premier étage de la façade sur rue de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe. Photo F. D.

Après-guerre, la brique silico-calcaire était toujours présente sur l’immeuble Franck, rue de Bretagne (1914-1919). Un peu plus tard, elle a cédé le pas à une brique en terre cuite de couleur jaune pour l’immeuble luxueux de la rue Henri-Heine (1926) où Guimard ne l’a employée qu’aux derniers étages, là où elle est moins visible.

Brique en terre cuite jaune et brique silico-calcaire au cinquième étage de la façade sur rue de l’immeuble Guimard du 18 rue Henri-Heine, Paris XVIe , 1926. Photo F. D.

Mais elle a fait son retour en force sur des immeubles économiques comme l’immeuble Houyvet, villa Flore (1926-1927), ou les immeubles de la rue Greuze (1927-1928) et sans doute sur sa villa La Guimardière à Vaucresson (1930).

Façades arrière et sur la villa Flore de l’immeuble Houyvet, Paris XVIe, 1926-1927. Photo F. D.

Allège et fenêtre du 5e étage de la façade sur la villa Flore de l’immeuble Houyvet, Paris XVIe, 1926-1927. Photo F. D.

Détail de la façade sur rue du premier étage du 38 rue Greuze, Paris XVIe, 1927-1928. Photo F. D.

Comme on peut le voir sur les photos précédentes, après la Première Guerre mondiale Guimard a introduit des effets de volume et donc de lumière en plaçant d’une manière différente certaines briques par rapport à la surface, par exemple en saillie, en retrait ou en oblique. Ces techniques sont bien connues depuis des siècles et employées pour souligner des lignes verticales ou horizontales, ou encore pour ponctuer une surface plane. Mais, de même qu’il s’était refusé à utiliser des motifs répétitifs d’alternances de couleurs de briques, il n’a pas non plus usé de la possibilité de jouer avec le relief des parois en briques pendant la première partie de sa carrière, considérant avec justesse que leur surface devait conserver une certaine neutralité et non venir lutter avec ses propres motifs décoratifs (sculptés dans la pierre ou modelés en céramique) qu’il réservait à des emplacements restreints. Cependant, rattrapé, emporté par l’évolution stylistique générale prônant, dans un premier temps, la géométrisation du décor avant son abandon progressif, Guimard s’est résolu à introduire ces effets de surface à mesure qu’il abandonnait ses motifs décoratifs personnels. Il n’est certes pas le seul à utiliser ce motif de la brique placée à 45° et dont l’angle vient affleurer la surface (ci-dessous).

Détail de la façade sur rue du deuxième étage de l’immeuble Guimard du 18 rue Henri-Heine, Paris XVIe, 1926. Photo F. D.

Mais peut-être est-il l’inventeur de ce motif original où une brique subit une rotation à 30° et la suivante lui est symétrique. Sur l’assise sus-jacente, la même séquence est décalée d’une longueur de panneresse.

Linteau d’une fenêtre du cinquième étage du 36 rue Greuze, Paris XVIe, 1927-1928. Photo F. D.

La brique amiantine

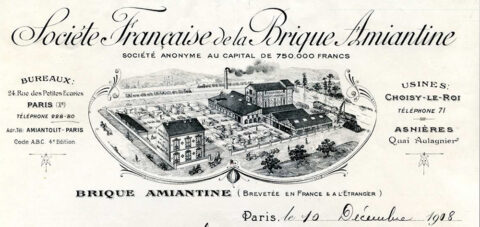

Aussi dénommée amiantolithe, la brique amiantine a été fabriquée en France à Choisy-le-Roy à partir de 1904 par la Société française de la brique amiantine avec de la fibre d’amiante importée du Canada.

En-tête de la Société Françaises de la Brique Amiantine, lettre datée du 10 décembre 1908, photographie tirée de l’article de Pierre Coftier, « La brique amiantine de Choisy-le-Roy », L’actualité du Patrimoine, n° 8, déc. 2010. Droits réservés.

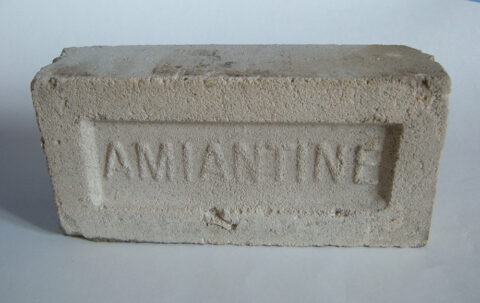

Grâce à l’ajout de ce minéral[3] on comptait alors augmenter la tenue au feu (déjà bonne) de la brique silico-calcaire, améliorer son faible pouvoir d’isolation et même obtenir un effet antifongique. Le produit qui pouvait être colorisé, était vu comme innovant par rapport à la simple brique silico-calcaire et s’en trouvait donc valorisé. Pour bien les différencier, la marque « Amiantine » était imprimée en relief dans une alvéole ménagée sur l’une des deux grandes faces des briques.

Grande face d’une brique amiantine. Photographie tirée de l’article de Pierre Coftier, « La brique amiantine de Choisy-le-Roy », L’actualité du Patrimoine, n° 8, déc. 2010. Droits réservés

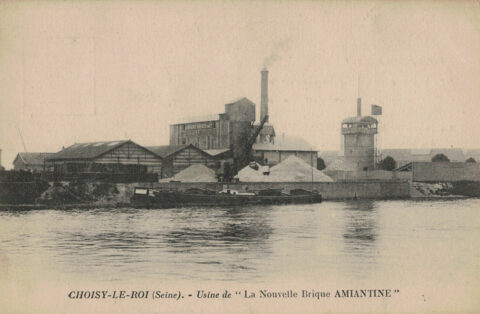

Le site de Choisy-le-Roy a été racheté en 1922 par la société Lambert frères & Cie.

Usine Lambert Frère & Cie à Choisy-le-Roy, carte postale ancienne. Coll. part.

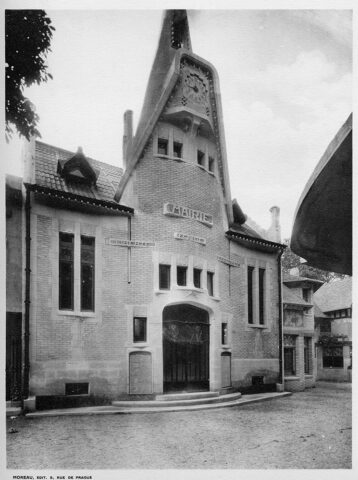

Guimard semble s’être servi de ses produits pour la première fois en 1925 lors de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes pour sa participation au Village Français[4] dans le cadre du groupe des Architectes Modernes dont il était le vice-président.

Auteur de la mairie du village, il a employé la brique amiantine[5] de façon plus extensive sur sa façade principale que sur sa façade postérieure. On retrouve d’ailleurs la mention de cette brique ainsi que celle de la cimenterie Lambert, réparties sur des groupes de trois panneresses, bien mises en évidence à quatre emplacements : deux sur la façade principale et deux sur la façade arrière. La Maison du Tisserand[6] de l’architecte Émile Brunet, mitoyenne de la mairie à droite, et sans doute encore d’autres constructions du village ont également utilisé ce matériau. Les tuiles de la mairie étaient en fibro-ciment patiné et avaient, elles aussi, été fournies par la cimenterie Lambert[7]. On touche ici un des aspects du Village français qui, à l’instar d’autres manifestations du même genre, ne pouvait équilibrer leur budget que grâce à la fourniture de matériaux à tarif préférentiel en échange d’une discrète mais efficace publicité.

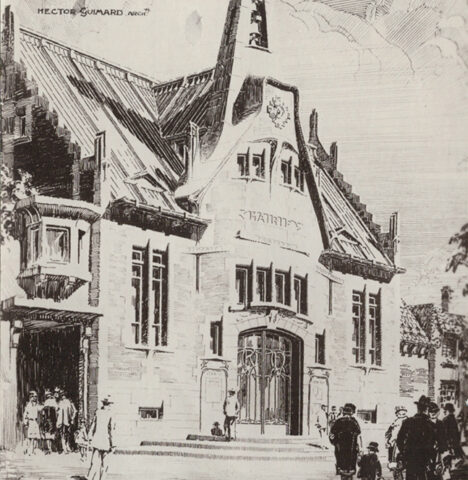

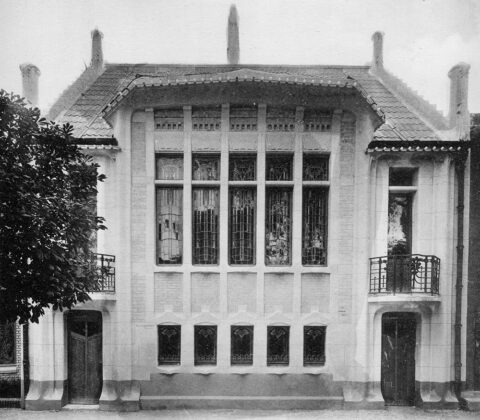

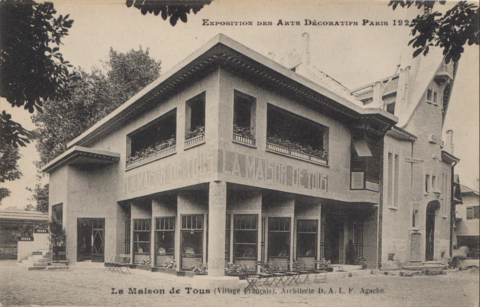

Façade principale de la mairie du Village français à l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 2. Coll. part.

Façade postérieure de la mairie du Village français à l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes (détail), 1925, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 3. Coll. part.

Preuve de l’intérêt constant de Guimard pour les nouveaux matériaux de construction et leur évolution, il a exposé dans la grande salle du rez-de-chaussée de la mairie « quelques-uns des matériaux ayant servi à son édification[8] ». On y trouvait par exemple deux types de briques dont nous ignorons l’emploi exact dans la mairie : « la brique double 6 x 2222, creuse, d’un emploi facile[9] » dont le fabriquant n’est pas connu, et aussi des briques produites par la « Société de Traitement des Résidus Urbains » dirigée par un certain Grangé. Dans un article consacré aux produits nouveaux de l’Exposition de 1925, la revue L’Architecture a donné quelques éclaircissements sur leur processus de fabrication :

« […]. Les briques et parpaings de la Société de Traitement industriel des résidus urbains, fabriqués par les procédés silico-calcaires avec les clinkers (mâchefer) provenant des incinérations des ordures ménagères de la ville de Paris, obtenus par la fusion et la vitrification à haute température (1.200°) des produits incombustibles contenus dans les ordures ménagères.[10] »

Pour inviter les acteurs du secteur du bâtiment à découvrir ses produits, Grangé a utilisé une carte publicitaire dont le verso est un dessin de la mairie du Village français par Alonzo C. Webb (1888-1975)[11], également paru dans La Construction Moderne.

A.C. Webb, dessin de la façade principale de la mairie du Village français, carte émise par la Société de Traitement des Résidus Urbains invitant à visiter la salle d’exposition de la Mairie du Village Français, recto. Coll. part.

Carte émise par la Société de Traitement des Résidus Urbains invitant à visiter la salle d’exposition de la mairie du Village Français, verso. Coll. part.

Un autre fournisseur de Guimard en matériaux, exploitant de carrière à Thorigny-sur-Marne et fabricant de plâtres spéciaux, nous était connu par ailleurs. La revue L’Architecture a également mentionné ses produits exposés dans la grande salle de la mairie :

« […] Notamment les produits Taté, tout préparés pour enduits et ravalements imitant la pierre, classés en trois catégories et dont les noms, n’ayant qu’un rapport bien problématique avec les désignations indiquées entre parenthèses, sont les suivants : lithogène (prise lente), pétra stuc (prise accélérée), alabastrine (plâtre aluné d’albâtre). »

Pour la construction de la mairie, nous sommes certains de l’utilisation du « pétra-stuc » dont on devine le nom inscrit sur le socle, au-dessus du soupirail[12]. On parvient aussi à lire sur la photographie le nom de Taté.

Façade principale de la mairie du Village français à l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes (détail), 1925, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 2. Coll. part.

Ce « pétra-stuc » de couleur assez sombre utilisé en socle, est plus visible sur la photographie de la façade postérieure de la mairie.

Façade postérieure de la mairie du Village français à l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes, 1925, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 3. Coll. part.

L’utilisation de ce produit serait anecdotique si ce Taté n’avait nourri un vif ressentiment vis-à-vis de Guimard, sans doute pour une question financière. Mais au lieu de régler ce différend par voie judiciaire, auprès d’un tribunal civil ou d’un tribunal de commerce, apprenant que le Commissariat Général de l’Exposition des arts décoratifs avait proposé le nom de Guimard pour la croix de chevalier de la Légion d’honneur, Taté a envoyé à la chancellerie de l’Ordre une lettre de dénonciation[13] qui a eu pour effet de retarder sa nomination de quatre années.

Après l’exposition de 1925, Guimard a à nouveau eu recours à des produits contenant de l’amiante. À l’instar de son confrère Henri Sauvage, il s’est en effet servi des tubes de fibrociment, produits par la société Éternit. On les retrouve notamment sur les deux immeubles de la rue Greuze où ils ont une fonction essentiellement décorative en soulignant par leur volume la verticalité des bow-windows et des baies. Les plans montrent d’ailleurs qu’il s’agit de demi-cylindres.

Immeuble du 38 rue Greuze, Paris XVIe. Photo F. D.

Ces tubes en fibro-ciment semblent avoir une fonction plus structurelle au niveau des terrasses des 6e et 7e étages, analogue à leur utilisation deux ans plus tard par Sauvage qui a expérimenté leur utilisation pour les murs porteurs d’habitations individuelles construites avec des éléments préfabriqués.

Terrasse du 7e étage de l’immeuble du 38 rue Greuze, Paris XVIe. Photo F. D.

Enfin, ils sont aussi présents sur La Guimardière, la villa que Guimard s’est construit en 1930 à Vaucresson en utilisant des matériaux disparates provenant sans aucun doute de ses chantiers passés. Sans surprise, la brique est encore très présente pour cette ultime construction.

Villa La Guimardière à Vaucresson (Yvelines), Bibliothèque des Arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Frédéric Descouturelle

Merci à Nicolas Horiot pour les précisions apportées pour la salle Humbert de Romans et l’hôtel Guimard.

Notes

[1] On trouve dans la littérature des variations dans l’appellation des différents appareillages pouvant entretenir une confusion, notamment entre les appareillages à l’anglaise et à la flamande.

[2] Granger, Albert, Pierre et Matériaux artificiels de construction, Octave Douin éditeur, Paris, s. d.

[3] Les premiers décès dus à des fibroses pulmonaires causées par l’amiante ont été constatés autour de 1900, mais ce n’est que 30 ans plus tard que des cas de mésothéliomes (cancer de la plèvre) lui ont été imputés. Le lien n’a été formellement établi qu’à partir des années 1950 mais les méfaits de l’amiante ont ensuite été longtemps niés par toute la filière de production et par une bonne part des responsables politiques, entraînant une pollution à présent extrêmement coûteuse à éradiquer.

[4] Le Village Français a été l’un des sites de l’exposition les plus appréciés par le public, à défaut d’avoir été le mieux compris par les critiques puis par la suite le plus étudié par les historiens de l’art. Rationaliste et moderne sans être révolutionnaire, rural sans être régionaliste, il présentait, rassemblés en un village fictif, différentes maisons, commerces, et services, traités dans un style moderne privilégiant les nouveaux matériaux mais sans négliger les matériaux traditionnels. Cf. Lefranc-Cervo, Léna, Le Village français : une proposition rationaliste du Groupe des Architectes Modernes pour l’Exposition Internationale des arts décoratifs de 1925, Mémoire de recherche (2e année de 2e cycle) sous la direction de Mme Alice Thomine Berrada, École du Louvre, septembre 2016.

[5] Goissaud, Antony, « La Mairie du Village », La Construction Moderne, 8 novembre 1925.

[6] Goissaud, Antony, « La Maison du Tisserand », La Construction Moderne, 11 octobre 1925.

[7] « Parmi les exposants [à l’intérieur de la grande salle] on remarque naturellement la Maison « Lambert Frères » qui a fourni les briques amiantines et les tuiles des maisons du Village […] ». Goissaud, Antony, « La Mairie du Village », La Construction Moderne, 8 novembre 1925.

[8] « Les produits nouveaux à l’Exposition des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925 », L’Architecture n° 23, 10 décembre 1925.

[9] Ibid.

[10] Ibid. On désigne couramment ces résidus de combustion sous le terme de mâchefer.

[11] Cf. la note qui lui est consacrée dans l’article sur la participation de Guimard à l’Exposition de 1925.

[12] Le rédacteur de La Construction Moderne l’a confondu avec une « pierre grise, fortement teintée », Goissaud, Antony, « La Mairie du Village » La Construction Moderne, 8 novembre 1925.

[13] Nous réservons la reproduction de cette lettre à un prochain article relatant les péripéties de cette affaire.

La participation d’Hector Guimard à l’Exposition des arts décoratifs de 1925 – Première partie

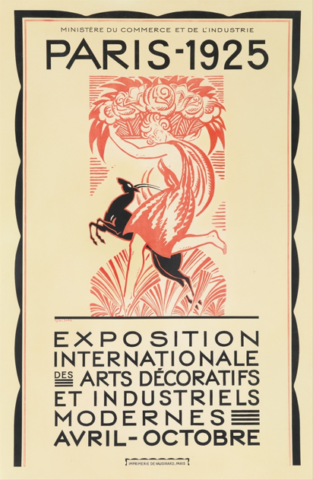

Nous profitons des célébrations du centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs industriels et modernes qui s’est tenue à Paris en 1925[1] pour publier nos recherches sur la participation d’Hector Guimard à cet évènement. Cette contribution relativement modeste de l’architecte est un peu à l’image de sa carrière au lendemain de la Première guerre mondiale. Cette période a finalement été assez peu étudiée, mais l’Exposition de 1925 en constitue un des moments forts et sans doute l’un des plus intéressants. La participation de Guimard s’est concrétisée au sein d’un des secteurs de l’exposition appelé le Village français par la réalisation de trois œuvres : la mairie et deux monuments funéraires. La publication d’une étude complète sur le Village français étant en projet, nous avons choisi de mettre aujourd’hui en lumière certains aspects méconnus comme les intérieurs de la mairie et le cimetière. Nous évoquerons pour commencer le contexte qui a conduit à l’organisation de l’exposition, la place de Guimard et sa participation au débat d’idées à la veille de cet événement majeur pour les arts décoratifs et l’architecture.

Porté par l’Art nouveau dans les années 1890, le renouveau de l’architecture et des arts décoratifs européens engagé dès la fin du XIXe siècle est arrivé à maturité autour de 1910, puis se prolongeant dans les années 1920 par ce que l’on appellera rétroactivement le style Art déco, a connu un point d’orgue spectaculaire en France avec l’Exposition de 1925. La longue gestation de cette manifestation — débutée vingt ans plus tôt et décalée plusieurs fois en raison notamment du premier conflit mondial — est à la mesure de son succès (plus de 16 millions de visiteurs) et de son retentissement international propulsant la France à l’avant-garde des nations dans ce domaine.

L’ambition affichée des organisateurs étant de n’exposer que des œuvres nouvelles et modernes[2], aucune place n’avait été accordée aux styles anciens qui se sont retrouvés cantonnés dans des expositions à l’extérieur de la manifestation à l’instar de celle organisée au musée Galliera[3]. Même si certains observateurs reconnaissaient l’apport des artistes 1900 à l’art moderne, la rupture avec l’Art nouveau était donc déjà largement consommée. Parmi quelques affirmations célèbres, celle du peintre Charles Dufresne (1876-1938) résumait assez bien l’état d’esprit général de l’époque : « L’art de 1900 fut l’art du domaine de la fantaisie, celui de 1925 est du domaine de la raison »… À quelques exceptions près, les critiques étaient donc féroces envers l’Art nouveau, s’attardant souvent sur ses excès et oubliant un peu vite que l’architecture et les arts décoratifs célébrés avec faste en 1925 puisaient en partie leurs sources dans le renouvellement engagé trente ans auparavant. Il faudra attendre une décennie pour que l’on s’y intéresse à nouveau et que l’on envisage un début de réhabilitation puis de protection[4].

Affiche officielle de l’Exposition de 1925. Coll. part.

En 1925, parmi les noms des participants ayant profité de l’évènement pour émerger ou conforter leur carrière comme Mallet-Stevens, Le Corbusier, Roux-Spitz ou Patout, d’autres animaient déjà la scène artistique dans les années 1900. Signe d’une certaine reconnaissance, la présence en 1925 de Plumet, Sauvage, Dufrène, Follot ou encore Jallot était aussi la preuve de leur capacité d’adaptation et de renouvellement. Deux d’entre eux, Maurice Dufrène (1876-1955) et Paul Follot (1877-1942) se trouvaient même à la tête d’ateliers de décoration de grands magasins parisiens (La Maîtrise aux Galeries Lafayette pour le premier, Pomone au Bon Marché pour le second). Le succès des productions Art nouveau de qualité de ces deux grands noms de la décoration au tournant du siècle ne les avait pas empêchés d’opérer un virage dès le milieu des années 1900 vers un style plus dépouillé puis dans les années 1910 vers des compositions où les courbes avaient déjà presque disparu.

La situation d’Hector Guimard était un peu différente de celle de ses confrères. Bien qu’ayant fait évoluer son style vers plus de simplicité et de sobriété, il a toujours refusé de céder à la mode. A la veille de l’Exposition en 1923, il déclarait à un journal : « Soyons simplement nous-mêmes, imposons-nous la discipline de l’harmonie, sans croire que la Mode puisse et doive régenter l’Art[5]». Nous reviendrons un peu plus loin sur ce principe, sorte de fil conducteur des années 1920 qui explique en grande partie les choix opérés par l’architecte durant cette période.

Au début de cette nouvelle décennie, Guimard poursuivait donc une œuvre essentiellement architecturale, la perte de ses ateliers au lendemain du conflit mondial ayant fortement réduit ses travaux dans le domaine des arts décoratifs. L’activisme dont il faisait encore preuve au début des années 1920 lui avait cependant permis de conserver une certaine influence au sein d’organisations reconnues pour mettre en avant les idées nouvelles et très engagées dans la genèse de l’Exposition de 1925. Ainsi, même s’il n’occupait plus de responsabilités au sein de la Société des artistes décorateurs (SAD)[6], il en était encore adhérent au début des années 1920 et même exposant en 1923[7]. Rappelons également que lors de son voyage aux États-Unis en 1912, Guimard avait été missionné par la SAD. Il s’était alors présenté aux américains en tant que vice-président de l’association et en promoteur de « L’Exposition Internationale d’Architecture et de Décoration moderne », qui devait se tenir à Paris en 1915[8]…

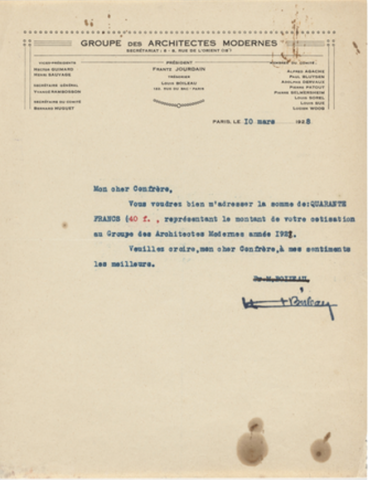

C’était donc en connaisseur du sujet et porte-parole des idées modernes à l’approche de l’exposition qu’on le retrouvait en 1922 en tant que membre fondateur du Groupe des Architectes Modernes (GAM)[9], occupant le poste de vice-président aux côtés d’Henri Sauvage (1873-1932), sous la présidence de l’incontournable Frantz Jourdain (1847-1935).

Lettre à entête du Groupe des Architectes Modernes réclamant la cotisation de 40 F à ses membres, datée du 10 mars 1928 et signée par Boileau. Coll. MOMA. Droits réservés.

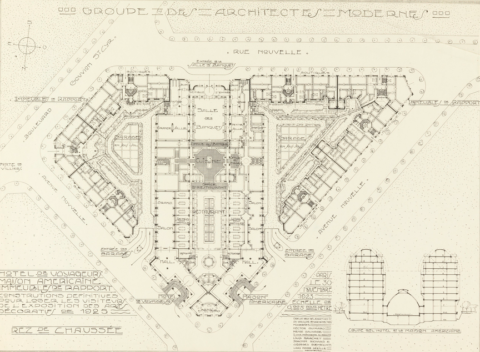

Dans le même entretien de 1923, il en justifiait la création par le besoin de promouvoir les idées modernes qui ne manqueront pas de s’exprimer durant la manifestation à venir et, conscient que les pavillons construits n’auraient qu’une existence éphémère, par la nécessité de créer une annexe en dehors de l’Exposition de 1925 portée par l’État et la Ville de Paris « où l’architecture moderne s’exprimerait, comme les bijoux, le meuble, les étoffes, en matières définitives. Ces immeubles fourniraient aux décorateurs modernes un cadre vivant et aux industriels un premier débouché à leur production moderne sans lequel une réaction serait à redouter ». La plupart des pavillons construits pour l’exposition ont effectivement été détruits après la manifestation et ce projet d’annexe n’a pas vu le jour, pas plus que l’ambitieux projet intitulé « Hôtel de voyageurs/Maison américaine/Immeubles de rapport, constructions définitives pour les visiteurs de l’Exposition des arts décoratifs de 1925 » dont nous connaissons l’existence par trois plans signés de plusieurs architectes du GAM, dont Guimard, et qui devait prendre place boulevard Gouvion-St-Cyr à Paris (75017).

Plan du rez-de-chaussée du projet de bâtiments définitifs du Groupe des Architectes Modernes pour l’Exposition de 1925, daté du 30 novembre 1923. Cooper hewitt, Smithonian design museum. Droits réservés.

Le GAM s’est finalement vu confier la réalisation d’un ensemble appelé le Village français au sein de l’exposition. Cela pourrait être vu comme une compensation, voire une façon de le tenir à l’écart, mais le fait que plusieurs de ses membres aient été chargés de construire quelques-uns des bâtiments les plus importants de l’évènement confirme malgré tout l’influence de l’association sur l’exposition.

La mairie du Village français

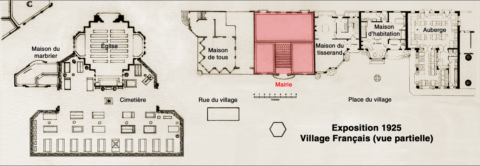

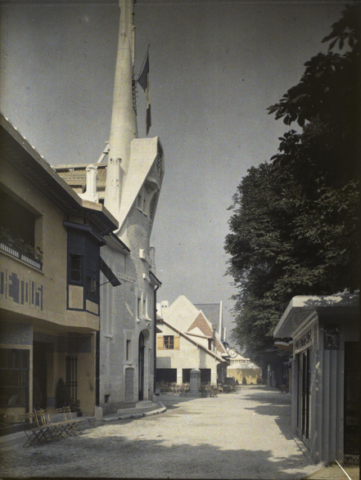

Le Village français occupait un périmètre relativement restreint au niveau du Cours Albert 1er un peu à l’écart de l’esplanade des Invalides considérée comme l’épicentre de l’exposition. Regroupant une vingtaine de bâtiments construits par autant d’architectes du GAM[10], l’ensemble constituait une sorte de proposition architecturale destinée à représenter un village du début du XXe siècle.

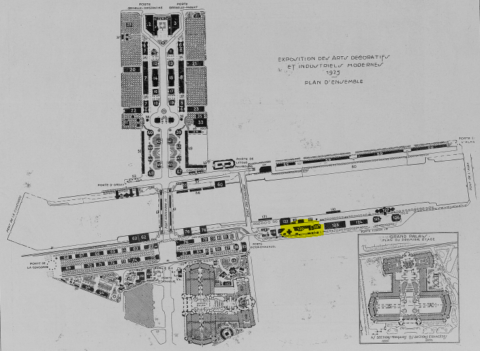

Plan d’ensemble de l’Exposition de 1925 implantée de part et d’autre de la Seine. L’emplacement du Village français est surligné en jaune. La Construction Moderne, 03 Mai 1925. Coll. part.

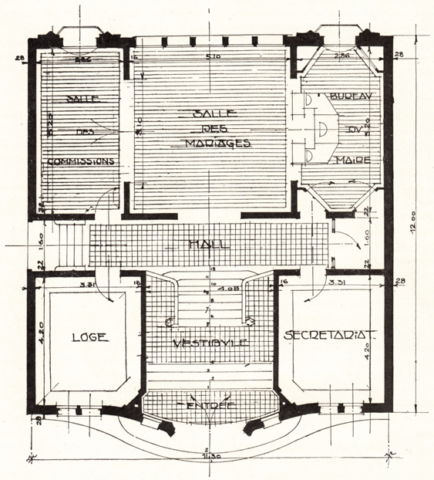

Outre les indispensables mairie, église et école, on y trouvait une auberge, une habitation « bourgeoise », une Maison de Tous, un bazar[11], divers bâtiments commerciaux ainsi que plusieurs constructions dites secondaires comme des transformateurs électriques, un groupe sanitaire ou encore un lavoir. Toutes ces œuvres sans exception avaient le point commun d’avoir été réalisées dans un goût moderne.

Plan partiel du Village français réalisé à partir des plans du portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926. Photomontage F. D.

Pour des raisons économiques et de contraintes liées à son environnement, l’ambition du projet initial avait été révisé à la baisse. Les architectes avaient dû composer avec les plantations existantes, les branchements d’égouts, d’eau, de gaz, d’électricité, de télégraphe… De plus, la surface finalement allouée au projet n’ayant pas permis de construire des bâtiments indépendants, Dervaux n’avait eu d’autre choix que de rendre mitoyennes les constructions (aux exceptions notables de l’église et de l’école). La plupart d’entre elles étaient donc alignées dans le sens de la longueur, parallèlement à la Seine. Cette révision du projet initial avait eu pour effet immédiat de modifier l’appellation de l’ensemble qui était passée de « Village moderne » à « Village français », les architectes du GAM n’ayant pas pu faire preuve de suffisamment d’urbanisme. Il est à noter que cette double appellation a perduré, y compris durant la manifestation, certains auteurs ayant estimé que le petit village était d’un aspect suffisamment moderne pour qu’il puisse garder ce qualificatif.

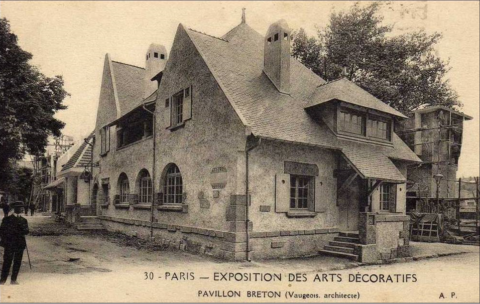

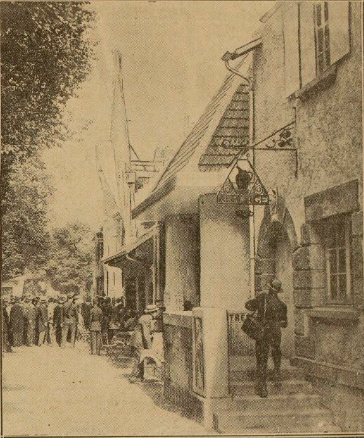

La mairie de Guimard a été un des derniers édifices du village à être achevé (avec le transformateur électrique de Pierre Patout (1879-1965)) alors que l’exposition avait commencé depuis plus d’un mois[12]. Un certain nombre de cartes postales anciennes montre le bâtiment encore en chantier malgré les efforts des photographes pour le cacher ou le reléguer à l’arrière-plan…

Vue du Village français. À l’arrière-plan à gauche, on aperçoit la mairie sous les échafaudages, de même que le transformateur de Patout sur la droite, carte postale ancienne. Coll. part.

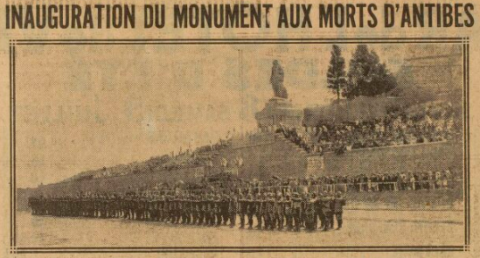

Ce retard pris dans la construction d’un des principaux bâtiments de la petite cité explique probablement son inauguration tardive. Ce n’est que le lundi 15 juin 1925 que le Village français a été inauguré comme le montre une photo du journal Excelsior sur laquelle la mairie semble en effet dégagée des échafaudages.

L’inauguration du Village français. Excelsior, 16 juin 1925. BnF/Gallica.

Tournant le dos au fleuve, la mairie de Guimard s’élevait en limite de la place du village, mitoyenne sur sa gauche de la Maison de Tous due au talentueux urbaniste D. Alfred Agache (1875-1959) et sur sa droite de la Maison du tisserand de l’architecte Émile Brunet (1872-1952). Agache avait parfaitement résumé l’esprit qui avait guidé le GAM dans la construction de cet ensemble : « (…) le « Village de France », que nous avons édifié afin de donner, en raccourci, un aperçu de ce que doit être l’agglomération rurale, pour répondre aux besoins de la vie moderne[13]».

La mairie du Village français, carte postale ancienne. Coll. part.

Actant le fait qu’ils n’avaient pu construire des bâtiments indépendants, les deux architectes avait profité de cette proximité immédiate pour aménager une ouverture permettant de circuler entre les deux édifices[14], estimant sans doute que les fonctions et les rôles des deux édifices étaient compatibles et complémentaires.

La Maison de Tous et la mairie du Village français, carte postale ancienne. Coll. part.

L’aspect extérieur du bâtiment est bien connu grâce à de nombreuses cartes postales anciennes sur lesquelles il est soit le sujet principal soit le sujet secondaire, les onze pinacles rythmant la toiture le rendant souvent incontournable sur les clichés. Le bâtiment apparait comme une synthèse des dernières œuvres d’avant-guerre de Guimard et de ses recherches du début des années 1920 pour développer un mode de construction économique appelé le Standard-Construction utilisé pour édifier le petit hôtel du Square Jasmin dans le XVIe arrondissement parisien.

Apportant une touche d’originalité à l’ensemble, le plus haut de ces pinacles s’élevait à l’aplomb de la travée centrale de la façade principale légèrement bombée et rythmée par de nombreuses ouvertures, mais en retrait d’un auvent en ciment venant couvrir l’horloge. Tel un signal, à la fois par sa hauteur et par sa fonction de carillon, il rivalisait symboliquement avec le clocher de l’église voisine construite par l’architecte Jacques Droz (1882-1955) et rappelait au visiteur l’importance de la vie républicaine dans un village moderne… Nous avons par ailleurs une idée assez précise de ses couleurs, les Archives de la Planète du musée départemental Albert-Kahn conservant de nombreux autochromes de la manifestation où la mairie apparait dans des tons clairs dus à un habillage de briques amiantines et de pierre blanche et grise[15].

Vue du Village français. A gauche, la Maison de Tous et la mairie suivies de la place du village puis de l’auberge ; à droite, la poissonnerie, autochrome. Musée départemental Albert-Kahn, Département des Hauts-de-Seine.

Deux autres sources sont précieuses pour la connaissance de la mairie : le portfolio édité par Pierre Selmersheim[16] et l’article d’Anthony Goissaud dans La Construction Moderne[17]. Un troisième article inédit publié dans Le Moniteur des Architectes communaux[18] nous échappe encore mais nous espérons que cette publication permettra de le retrouver…

Façade principale de la mairie, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, pl. 2, 1926. Coll. part.

Une carte postale éditée à des fins promotionnelles par Guimard (utilisée pour illustrer l’entête de cet article) complétait ce matériel éditorial. On y trouve au recto une illustration de l’artiste A. C. Webb (1888-1975)[19]. Le verso est quant à lui décliné en différentes versions en fonction de l’utilisation souhaitée (publicitaire avec la liste des collaborateurs de la mairie, promotionnelle vantant une technique de construction ou encore vierge pour la correspondance…).

Façade postérieure de la mairie, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, pl. 3, 1926. Coll. part.

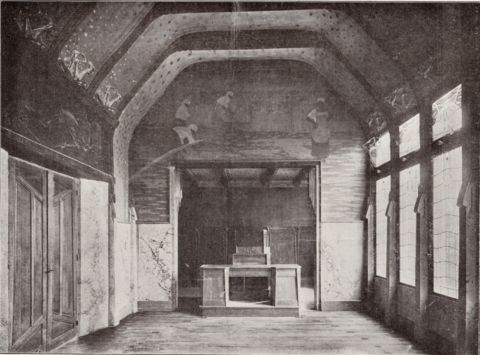

Les panneaux encadrant la porte d’entrée principale et destinés à l’affichage communal servaient ici à présenter les entreprises et les artistes ayant collaboré au chantier de la mairie. Parmi ces derniers, on y trouvait quelques noms plus ou moins célèbres comme la famille de ferronniers Schenck, fabricants de la rampe d’escalier en fer forgé, le vitrailliste Gaëtan Jeannin, auteur des vitraux de la salle des mariages ou encore le peintre René Ligeron dont nous reparlerons plus loin.

Enfin, un corpus de fontes du répertoire de modèles de Guimard édité depuis 1908 par la fonderie de Saint-Dizier ornait le bâtiment, notamment en façade postérieure où on retrouvait des balcons au premier étage et des panneaux garnissant les fenêtres du rez-de-chaussée.

Détail de la façade postérieure de la mairie ornée de fontes. Bibliothèque des arts décoratifs. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Aux extrémités des deux façades, les descentes d’eaux de la fonderie de Saint-Dizier se raccordaient à des chéneaux provenant de la fonderie Bigot-Renaux. Ces chéneaux, sans décor, recevaient des « ornements de chéneaux à angle sortant » provenant eux aussi de la fonderie de Saint-Dizier et dont il semble qu’ils aient eu ici leur seule utilisation.

Détail de la façade postérieure de la mairie ornée de fontes. Bibliothèque des arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

La décoration fixe

Parmi les entreprises ayant eu un rôle important dans la décoration intérieure du bâtiment, figure la société ELO[20] dont les lambris en fibrociment recouvraient une partie des murs intérieurs. Cette société a connu une croissance importante dans les années 1920 au moment où les besoins en éléments de décoration bon marché en tout style étaient très demandés. La recherche d’économies étant un dénominateur commun à la plupart des constructions édifiées par Guimard, il n’est pas étonnant qu’il ait fait appel à cette société pour la mairie, l’enveloppe financière obtenue étant particulièrement restreinte[21]. Les lambris ELO ont donc rejoint la longue liste des nouveaux matériaux (et parfois des nouvelles techniques) employés par l’architecte tout au long de sa carrière. La possibilité de les modeler à son style était une qualité supplémentaire. On se souvient notamment de l’emploi des panneaux Lantillon en fibrocortchoïna qui recouvraient les plafonds du Castel Béranger, du Castel Henriette, de la Villa Berthe ou du pavillon Lantillon à Sevran, mais aussi de la pierre de verre Garchey également utilisée au Castel Henriette ou encore du ferrolithe employé sur la façade postérieure du Pavillon de l’Habitation en 1903[22].

Plan de la mairie publié dans La Construction Moderne, 08 novembre 1925. Coll. part.

Une exposition consacrée aux nouveaux matériaux ou aux techniques employées pour la construction de la mairie occupait la grande salle du rez-de-chaussée accessible uniquement par deux portes en façade postérieure. On y retrouvait notamment les entreprises Taté pour le plâtre, la pierre et le marbre, Lambert Frères pour les briques amiantines ou encore la Société de Traitement industriel des résidus urbains[23].

Sur la photo de La Construction Moderne, nous devinons les lambris ELO tapissant une partie du mur derrière le bureau du maire.

Salle des mariages avec au fond le bureau du maire et les vitraux de Jeanneau à droite. La Construction moderne, 08 novembre 1925. Coll. part.

Les collections publiques quant à elles conservent un autre cliché qui permet d’apprécier la sculpture du lambris au premier plan.

Salle des mariages et bureau du maire. GrandPalaisRmnPhoto. Droits réservés.

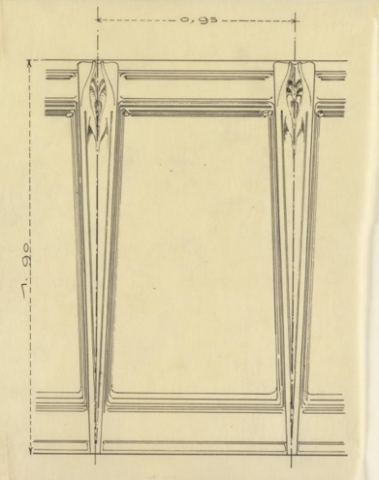

Enfin, le Cooper hewitt, Smithonian design museum détient le dessin original et quasi définitif du lambris. Fin et délicat mélange entre les mondes organique et végétal, le motif principal nous projette vingt ans en arrière, apportant une touche de sentiment chère à Guimard et propice aux interprétations…

Dessin du lambris de la mairie. Cooper hewitt, Smithonian design museum. Droits réservés.

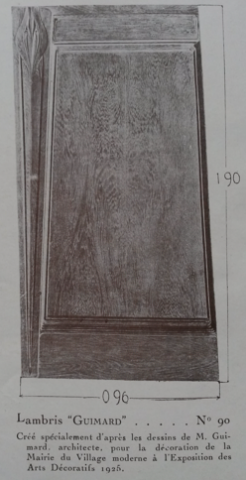

Un lambris que l’on retrouvera sous l’appellation « Lambris Guimard » dès l’année suivante sur les catalogues de la société ELO. Il s’agit probablement de la dernière tentative de diffusion commerciale d’un modèle par l’architecte.

« Lambris Guimard », catalogue de la société ELO, 1926. Coll. part.

ELO est aussi probablement le fabricant de l’étonnant bas-relief aux vautours en imposte des portes de la salle des mariages signé par Raymond Andrieux. Même si les rapaces – aux côtés des fauves – font partie des sujets favoris des artistes de l’époque, on peut s’interroger sur les raisons d’un tel choix pour orner la salle des mariages.

Détail de la frise aux vautours de R. Andrieux décorant la salle des mariages. GrandPalaisRmnPhoto. Droits réservés.

Si Guimard a très certainement fait la connaissance de cet artiste quasiment inconnu par l’intermédiaire de la société ELO – à moins que ce ne soit l’inverse – il a pu vouloir saisir l’opportunité de mettre en avant un jeune artiste tout en adaptant à moindre coût une œuvre déjà existante. Les informations sur Raymond Andrieux sont très minces[24] mais nous avons retrouvé la trace d’une œuvre, aujourd’hui en collection privée, dont la ressemblance avec le bas-relief de la Mairie est particulièrement troublante.

Panneau ELO aux vautours signé R. Andrieux en bas à droite et portant au revers le tampon de la société ELO, larg. 1,37 m, haut. 1,15 m, prof. 0,18 m. Coll. part.

Notre enquête nous a conduit au Salon des artistes français de 1924 où Andrieux exposait un panneau dans la catégorie Arts décoratifs sous la légende : « Vautours, panneau en fibrociment »[25]. Cette œuvre a donc certainement servi de modèle au bas-relief de la salle des mariages, Guimard ayant probablement demandé au jeune artiste de s’inspirer de son œuvre de 1924 pour l’adapter en frise. Il est même possible que cette œuvre ait figuré au catalogue du fabricant mais les exemplaires que nous possédons n’en font pas mention.

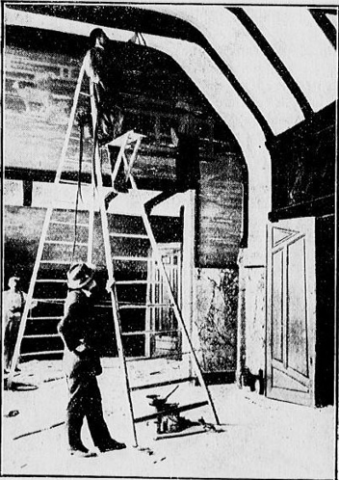

Parmi les autres artistes ayant collaboré à la décoration intérieure du bâtiment figure René Ligeron (1880-1939)[26], dont les deux peintures représentant des scènes de la campagne française – un thème décoratif présent dans de nombreuses mairies – ornaient les murs des pignons de la salle des mariages. Grâce aux photos précédentes, nous connaissions la peinture intitulée Moissonneuses liant des gerbes. Une troisième vue inédite de la salle des mariages en cours de décoration donne un aperçu de la seconde œuvre intitulée Femme gardant des moutons, dans le même registre champêtre que la première.

La salle des mariages de la mairie du Village français en cours de décoration, Recherches et Inventions n° 163, mars 1928. Coll. part.

Il n’est d’ailleurs pas impossible que le personnage de profil à la barbe grisonnante, coiffé d’un chapeau et se tenant à l’échelle soit Hector Guimard en personne venu superviser les travaux…

(à suivre)

Olivier Pons

Notes

[1] La manifestation s’est tenue du 28 avril au 08 novembre 1925. Par commodité, nous la nommerons l’Exposition de 1925 ou tout simplement l’exposition.

[2] Le règlement stipulait : « (…) sont admises à l’Exposition les œuvres d’une inspiration nouvelle et d’une originalité réelle exécutées et présentées par les artistes, artisans, industriels, créateurs de modèles et éditeurs et rentrant dans les arts décoratifs industriels et modernes. En sont rigoureusement exclues les copies, imitations et contrefaçons de styles anciens ». Règlement de l’exposition. Coll. part.

[3] « Exposition des Rénovateurs de l’Art appliqué de 1890 à 1910 », musée Galliera (Paris), du 06 juin au 20 octobre 1925.

[4] Cf. l’article de Léna Lefranc-Cervo : https://www.lecercleguimard.fr/fr/proteger-le-patrimoine-art-nouveau-parisien-initiatives-et-reseaux-dans-lentre-deux-guerres/

[5] Entretien donné à L’Information financière, économique et politique, 19 février 1923. BnF / Gallica.

[6] La Société des artistes décorateurs a été créée en 1901 à l’initiative de l’avocat René Guilleré et de quelques autres grands noms des arts décoratifs. Son but était de « favoriser le développement des arts décoratifs », article 2 des statuts de la SAD « approuvés par arrêté de M. le Préfet de Police en date du 6 Avril 1901 ». Coll. part.

[7] Le catalogue a oublié de citer son nom mais sa participation au SAD de 1923 est avérée par plusieurs articles. L’amour de l’Art du mois de janvier 1923 évoque par exemple les trois tombes présentées par Guimard dont « celle de la famille Henri », un monument inédit, sans doute toujours existant et que nous recherchons activement…

[8] Cf. l’article : https://www.lecercleguimard.fr/fr/le-premier-voyage-dhector-guimard-aux-etats-unis-new-york-1912/

[9] Cf. l’article de Léna Lefran-Cervo : https://www.lecercleguimard.fr/fr/entre-norme-et-liberte-larchitecture-du-point-de-la-vue-de-la-societe-des-architectes-modernes/

[10] Il avait été réalisé sous la direction des architectes Charles Genuys (1852-1928) et Gouverneur sur un plan d’ensemble dessiné par Adolphe Dervaux (1871-1945). Cf. Lefranc-Cervo, Léna, Le Village français : une proposition rationaliste du Groupe des Architectes Modernes pour l’Exposition Internationale des arts décoratifs de 1925, Mémoire de recherche (2e année de 2e cycle) sous la direction de Mme Alice Thomine Berrada, École du Louvre, septembre 2016.

[11] Le bazar a été construit sur les plans de l’architecte Marcel Oudin (1882-1936) pour la chaîne des Magasins Réunis. Spécialiste de la construction en béton armé, Oudin était devenu l’un des architectes de la famille nancéienne Corbin, propriétaire des Magasins Réunis dans l’Est de la France, mais aussi à Paris (Magasins Réunis République, À l’Économie Ménagère, Grand Bazar de la rue de Rennes).

[12] Sur une photo originale datée du 1er juin 1925, la mairie apparait encore sous les échafaudages.

[13] La Cinématographie française, 11 avril 1925. La Maison de Tous, qui devait s’appeler initialement Maison du Peuple – un nom jugé trop connoté – était sans doute une des plus constructions les plus séduisantes du Village tant dans sa réalisation architecturale que par les idées qui avaient présidé à sa conception et mériterait un article complet.

[14] Le Journal des débats politiques et littéraires, 17 juin 1925.

[15] Un article consacré à l’utilisation des briques par Guimard est en préparation et reviendra plus complètement sur les matériaux de la mairie du Village français.

[16] L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim. éditions Charles Moreau, 1926.

[17] « La Mairie du Village français », A. Goissaud, La Construction Moderne, 08 novembre 1925.

[18] « La Mairie du Village français à l’Exposition », Le Moniteur des Architectes communaux, 1925, n° 2.

[19] Alonzo C. Webb (1888-1975) était un peintre et graveur américain qui a passé sa vie entre les États-Unis et l’Europe. Étudiant en architecture et beaux-arts d’abord à Chicago puis à New-York, il a rejoint l’Europe au lendemain de la Première guerre mondiale et s’est établi en France dans les années 1920 où il proposait des dessins de monuments anciens et de paysages soit pour des supports publicitaires soit pour illustrer des articles dans de grands journaux nationaux (dont L’Illustration). Guimard l’avait peut-être rencontré par l’intermédiaire de son épouse Adeline, Webb faisant partie de la petite colonie américaine de Paris. Après s’être spécialisé dans la gravure, il a rejoint Londres à la fin des années 1930 où il est décédé en 1975.

[20] Créée en 1902, la société ELO avait son siège et ses usines à Poissy (Yvelines) et des salles d’exposition situées 9 rue Chaptal à Paris dans le Xe arrondissement. Elle proposait des lambris décoratifs et des revêtements en fibrociment (un mélange d’amiante et de ciment) destinés à l’intérieur comme à l’extérieur grâce à des qualités de solidité, d’imputrescibilité et de résistance au feu. Fabriqués en grande série, les revêtements se proposaient d’imiter le bois autant que le bronze, la pierre, le cuir et même la céramique à des tarifs très inférieurs à ces matériaux (Journal Excelsior du 06 mai 1925).

[21] L’enveloppe allouée à la mairie était de 92 000 F. La Construction Moderne, 08 novembre 1925.

[22] Le ferrolithe était une sorte d’enduit imitant la pierre. Très résistant et réfractaire à l’humidité, il était surtout utilisé pour ravaler et recouvrir les murs extérieurs.

[23] L’Architecture n° 23, 10 décembre 1925.

[24] Raymond Andrieux était un artiste originaire de Lille, sociétaire de la Société nationale des Beaux-Arts en 1926 dans la catégorie sculpture. Un vide-poche décoré à nouveau d’un vautour, signé R. Andrieux est passé en vente aux enchères en 2016.

[25] Le Grand Écho du Nord de la France, 21 mai 1924. BnF/Gallica.

[26] (Jacques) René Ligeron est né à Paris le 30 mai 1880 et probablement décédé à Alger le 08 décembre 1939. Peintre voyageur, il était surtout connu pour son œuvre de gravure avec une prédilection pour les eaux-fortes. Élève de Lepeltier, Lefebvre et Robert-Fleury, il a exposé à partir de 1905 au Salon des artistes français essentiellement des paysages et quelques portraits. La presse de 1936 s’est fait l’écho d’une exposition dans une galerie parisienne, où étaient exposés ses derniers travaux, notamment des panneaux en bois noirci destinés à décorer une grande salle à manger dont un des fragments au décor japonisant vient d’être retrouvé.

Les tapis et les moquettes de Guimard

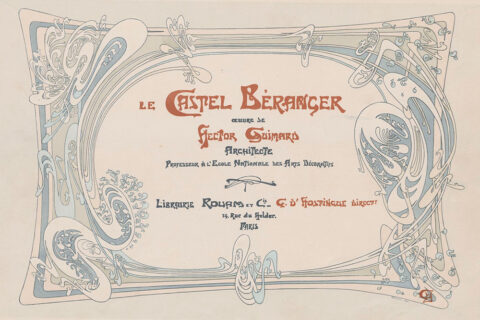

Dans la mesure où ses projets visaient à une décoration globale, Guimard s’est intéressé aux revêtements de sols, qu’il s’agisse de tapis ou de moquettes. Dès l’époque du Castel Béranger (1895-1898), il a fait exécuter plusieurs grands tapis par un fabricant dont le nom n’est pas encore connu avec certitude. La seule allusion bibliographique à ces tapis que nous connaissions est la planche de frontispice du portfolio du Castel Béranger publié à la fin de l’année[1] 1898 et sa légende (dans la table des planches) : « TITRE — composition pour tapis ».

Planche de frontispice du portfolio du Castel Béranger, ETH-Bibliotheck Zürich.

En fait, leur dessin ne reprend qu’une partie de celui du frontispice : le coin inférieur gauche, reproduit par symétrie aux trois autres coins, ainsi que le motif central de la bordure inférieure, reproduit par symétrie à la bordure supérieure. Il est évidemment possible que Guimard ait au contraire enrichi et complexifié un carton initial de tapis pour composer le dessin du frontispice.

Ces tapis en laine qui sont très probablement les premiers modèles de style art nouveau à être apparus en France sont très rares. Ils n’étaient évidemment pas destinés aux locataires du Castel Béranger qui n’en avaient ni les moyens, ni la place dans des pièces aux dimensions assez modestes, mais à une clientèle d’amateurs fortunés. Deux d’entre eux ont été vendus sur le marché de l’art ces dix dernières années. L’un est de plus grandes dimensions : 4 m x 6 m.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 4 m, long. 6 m. Vente Sotheby’s Paris 24/11/2015, laine à points noués.

L’autre, plus petit, mesurant 3,45 m x 4,93 m, est une réduction du premier.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 3,45 m, long. 4,93 m. Vente Bonhams New York, 19/12/2024, lot 3w, laine à points noués. Coll. Hector Guimard Diffusion.

Tous deux sont en laine à points noués avec une coupe rase. Leur fond rouge orangé est encadré par des bordures jaune, orange clair et bleu pâle.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 3,45 m, long. 4,93 m. Vente Bonhams New York, 19/12/2024, lot 3w, laine à points noués. Coll. Hector Guimard Diffusion.

Le revers de ces tapis montre clairement la technique utilisée. L’effet de « pixellisation », due à l‘épaisseur des points, s’accommode difficilement des courbes de Guimard, mais il est atténué par les grandes dimensions de ces tapis.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 4 m, long. 6 m. Vente Sotheby’s Paris 24/11/2015, laine à points noués, restauration par Rugs & Tapestries, Padoue.

Aucun de ces deux exemplaires ne porte de mention du fabricant. Mais il est possible qu’il s’agisse de la maison Honoré Frères à qui la réalisation des tapis des trois escaliers du Castel Béranger[2] a été confiée en 1897. Leur aspect est connu par leur reproduction dans le portfolio du Castel Béranger où Guimard en a donné deux versions de coloration, l’une pour l’escalier du bâtiment sur rue (pl. 29), l’autre pour l’escalier du bâtiment sur cour (pl. 28). Sur ces reproductions colorisées, l’aspect de la surface est également compatible avec celle de tapis en laine à points noués. Étant donné leur largeur réduite et la finesse des motifs, leurs points étaient nécessairement de petite taille.

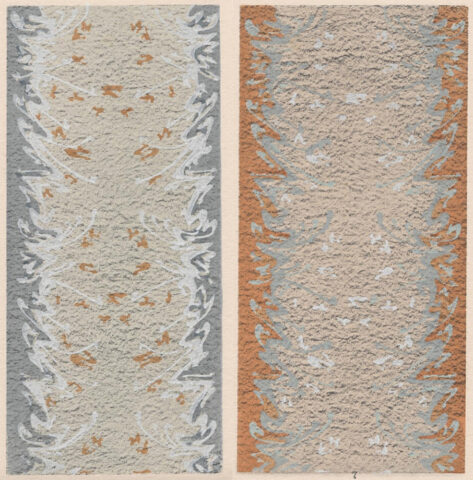

À gauche, tapis de l’escalier du bâtiment sur rue ; à droite tapis de l’escalier du bâtiment sur cour. Photomontage à partir des planches 28 et 29 du portfolio du Castel Béranger. Coll. Part.

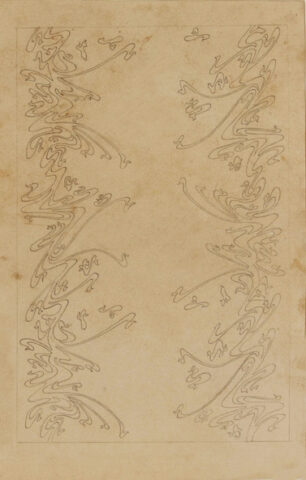

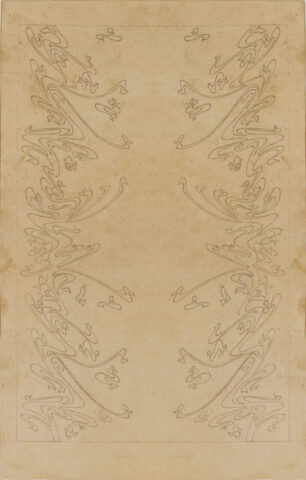

Sur une même feuille de papier conservée dans le fonds Guimard déposé au musée d’Orsay, figurent deux dessins pour ces tapis, symétriques entre eux, avec la mention « Remis au Fabricant le 29 Mars 97 P. Honoré frères » ainsi qu’une signature simplifiée de Guimard.

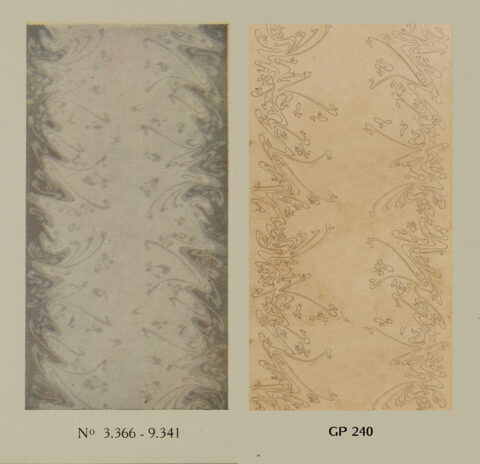

Dessins pour les tapis des escaliers du Castel Béranger, mine graphite sur papier fort, haut. 0,342 m, larg. 0,244 m, mention au crayon : « Remis au Fabricant/le 29 Mars 97/P. Honoré frères » signature de Guimard. Don Association d’étude et de défense de l’architecture et des arts décoratifs du XXe siècle, 1995, GP 240, musée d’Orsay. © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Jean-Gilles Berizzi.

Mais il ne s’agit pas exactement du dessin des tapis reproduits dans le portfolio du Castel Béranger. Si nous isolons l’un des deux dessins, par exemple celui de droite, et que nous considérons l’une des deux bordures, on s’aperçoit que pour dessiner la bordure opposée, Guimard lui a fait effectuer une rotation à 180 °

Moitié droite du dessin pour les tapis des escaliers du Castel Béranger, GP 240, musée d’Orsay. Les motifs centraux ont été effacés.

Alors que pour obtenir le dessin des tapis tels qu’ils ont en fait été exécutés, il a dupliqué l’une des deux bordures par symétrie sur un axe vertical.

Photomontage sur la moitié droite du dessin pour les tapis des escaliers du Castel Béranger, GP 240, musée d’Orsay. Les motifs centraux ont été effacés.

Pour ces tapis d’escalier du Castel Béranger, Guimard a poussé le souci du détail jusqu’à la création d’un modèle original de pitons fixant les barres dont nous possédons plusieurs exemplaires.

Pitons des barres des tapis d’escalier du Castel Béranger. Coll. Part. Photo F. D.

Lors des restaurations effectuées en 2000, les tapis des escaliers ont été restitués de façon approximative et avec une couleur fautive pour l’escalier du hall du bâtiment sur rue.

État actuel après restaurations de l’escalier du hall du bâtiment sur rue du Castel Béranger. Photo F. D.

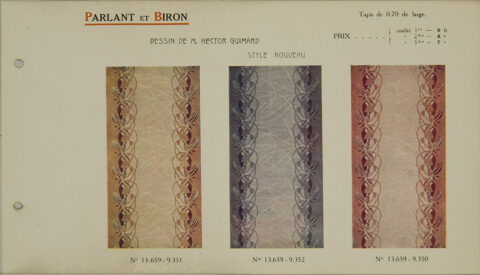

Quelques années plus tard, Guimard s’est adressé à la maison Parlant & Biron, représentée rue Poissonnière à Paris et dont les tissages mécaniques se trouvaient à Tourcoing. De même qu’il l’a fait dans d’autres domaines, dans une volonté de diffusion de ses créations et d’en abaisser le coût, il a obtenu l’édition de ses modèles sur catalogue. Celui qui est conservé à la Bibliothèque des Art Décoratifs ne comprend que quatre planches non numérotées dont tous les modèles sont de Guimard. Dans la mesure où il s’agit d’un don de sa veuve, on peut penser que les autres planches du catalogue en ont été ôtées de façon à simplement documenter l’œuvre de l’architecte.

Couverture d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Art décoratifs. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Six modèles pour Parlant & Biron sont présentés sous la forme de tapis de largeur fixe 70 cm et vendus au mètre linéaire en trois qualités avec un prix de 7, 8 et 9 F-or. La matière utilisée et le type de tissage ne sont pas précisés.

Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Arts décoratifs, modèles 13.663 – 9.359 ; 13.663 – 9.361 ; 3.366 – 9.341. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes. Le modèle du Castel Béranger est à droite.

On remarque que le modèle présenté du côté droit de cette planche semble être celui des escaliers du Castel Béranger, reproduit en camaïeu de gris avec une meilleure netteté que sur les deux planches du portfolio. Mais en fait, il s’agit cette fois du dessin d’origine (GP 240), avec ses bordures asymétriques.

Photomontage du modèle 3.366 – 9.341 d’une planche d’un catalogue Parlant & Biron et d’une partie du dessin GP 240.

Pour l’autre modèle de cette planche présenté en deux colorations, il existe deux études aquarellées de Guimard dans le fonds de documents donné par Adeline Oppenheim Guimard à la Bibliothèque des Arts décoratifs en 1948.

Projet pour un tapis, non signé, non daté, aquarelle sur papier, Bibliothèque des Arts décoratifs, Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Sur une seconde planche du catalogue Parlant& Biron, un troisième modèle est décliné en trois couleurs. De même que pour les deux modèles présentés ci-dessus, ses bordures nettement accentuées le désignent comme un tapis d’escalier ou un tapis de passage pour un couloir.

Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Arts décoratifs, modèles 13.659 – 9.350 ; 13.659 – 9.351 ; 13.659 – 9.352. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

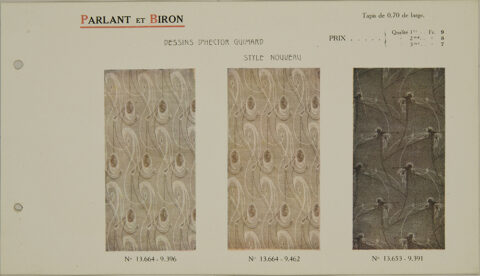

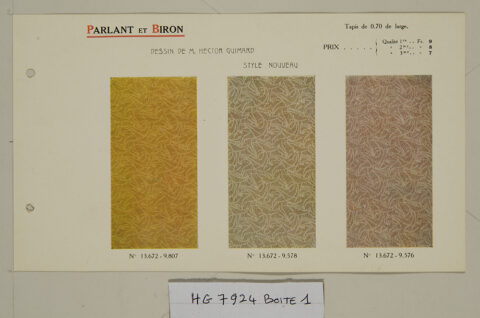

Au contraire, les trois autres modèles présents sur les deux autres planches ne présentent pas de bordures et sont conçus de façon à se raccorder (comme un papier peint) pour pouvoir, par juxtaposition, couvrir de grandes surfaces et jouer le rôle d’une moquette.

Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Arts décoratifs, modèles 13.664 – 9.396 ; 13.664 – 9.462 ; 13.653 – 9.391. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Art décoratifs, modèles 13.672 – 9.576 ; 13.672 – 9.578 ; 13.672 – 9.807. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Il nous semble intéressant de nous pencher sur les numéros de référence de ces six modèles et de leurs variantes :

3.366 – 9.341 pour le modèle du Castel Béranger.

13.663 – 9.359 et 13.663 – 9.361 pour le modèle à bordures présent sur la même planche.

13.659 – 9.350 ; 13.659 – 9.351 ; 13.659 – 9.352 pour un modèle à bordures sur une seconde planche.

13.664 – 9.396 et 13.664 – 9.462 pour un modèle à raccord sur une troisième planche.

13.653 – 9.391 pour un modèle à raccord sur cette troisième planche.

13.672 – 9.576 ; 13.672 – 9.578 et 13.672 – 9.807 pour un modèle à raccord sur une quatrième planche.

Les quatre derniers chiffres après le tiret différencient les variantes de couleurs de modèles identiques. Nous ne connaissons pas la signification du chiffre 9. Quant aux groupes de chiffres avant le tiret, ils désignent les modèles. De plus, nous émettons l’hypothèse suivante : le ou les chiffres avant le point pourraient désigner l’année d’entrée du modèle dans le catalogue de Parlant & Biron. Ainsi, le modèle du Castel Béranger (3.366) serait entré en 1903 et tous les autres modèles seraient entrés en 1913, c’est à dire au moment où Guimard aménageait son hôtel particulier. Nous aurions ainsi une plage temporelle d’une décennie (de 1903 à 1913) de collaboration entre Guimard et Parlant & Biron. Gardons à l’esprit que cette date de 1913 n’est pas nécessairement celle de la création de ces cinq modèles et que Guimard a pu disposer de leur production par Parlant & Biron avant qu’elle ne soit éditée sur catalogue.

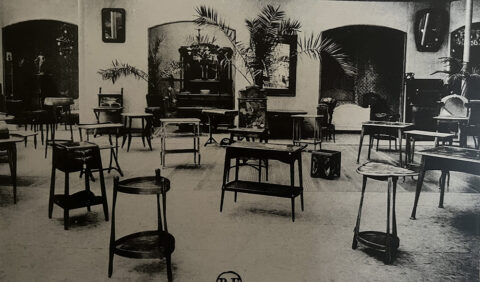

Plusieurs photographies montrent l’utilisation de ces tapis par Guimard. L’une d’elles, non datée, est probablement une vue prise au sein des ateliers de Guimard. On y voit clairement le tapis à bordure 13.659 et plus difficilement, sous le bureau et la chaise, le tapis à raccord 13.653.

Probable aménagement au sein des ateliers de Guimard (détail) avec les tapis 13.659 et 13.653, tirage ancien sur papier, non daté. Don Adeline Guimard-Oppenheim, 1948. Bibliothèque des Arts décoratifs. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Des morceaux du même tapis à raccord 13.653 apparaissent aussi sur d’autres photographies prises dans des conditions similaires.

Probable aménagement au sein des ateliers de Guimard avec le tapis 13.653, tirage ancien sur papier, non daté. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Bibliothèque des Arts décoratifs. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Enfin, deux de ces modèles de tapis à raccord apparaissent sur les photographies prises au sein de l’hôtel Guimard : à nouveau le 13.653, utilisé en moquette pour la chambre.

Détail d’un cliché de la chambre à coucher de l’hôtel Guimard, détail avec le tapis 13.653, tirage ancien sur papier, c. 1913. Coll. Part.

Et le 13.672, utilisé en moquette pour la salle à manger.

Détail d’un cliché de la salle à manger de l’hôtel Guimard, détail avec le tapis 13.672, tirage ancien sur papier, c. 1913. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Archives de Paris 3115W 10.

Parallèlement à cette diffusion à visée industrielle, Guimard a continué à concevoir des grands tapis. Nous en avons l’écho par une esquisse aquarellée au dessin particulièrement riche, voire suggestif. Non datée, mais pouvant être située à partir de 1903, elle est conservée à la Bibliothèque des Arts décoratifs.

Projet pour un tapis, non signé, non daté, aquarelle sur papier, Bibliothèque des Arts décoratifs, Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

On voit donc que les tapis et moquettes de Guimard ont suivi son évolution stylistique avec des modèles qui, pour certains, pouvaient parfaitement être intégrés sans heurt dans des intérieurs modernes.

Frédéric Descouturelle

Notes

[1] Guimard, Hector, L’Art dans l’habitation moderne/Le Castel Béranger, Paris, Librairie Rouam, 1898.

[2] Leur nom figure dans la liste des fournisseurs placée en tête du portfolio : « HONORÉ FRÈRES — Tapis. ».

Parution du livre consacré à l’architecte Jules Lavirotte

La dernière publication du Cercle Guimard est à présent disponible dans trois librairies parisiennes et bientôt dans d’autres établissements.

Deux librairies spécialisées :

– Le Cabanon, 122 rue de Charenton, 75012 Paris

– Librairie du Camée, 70 rue Saint André des Arts, 75006 Paris

ainsi qu’à la librairie Villa Browna, idéalement située 27 avenue Rapp, mitoyenne de l’immeuble phare de Lavirotte.

Une dédicace aura lieu le 17 juin à 19h 15 à la libraire Le Cabanon, en présence des auteurs.

Immeuble Logilux, 1904 (Céramic hôtel), 34 avenue de Wagram. Photo F. D.

Rappelons également que l’exposition consacrée à Jules Lavirotte à Évian est ouverte du 1er juin au 30 septembre 2025, à la villa du Châtelet où le livre est également disponible.

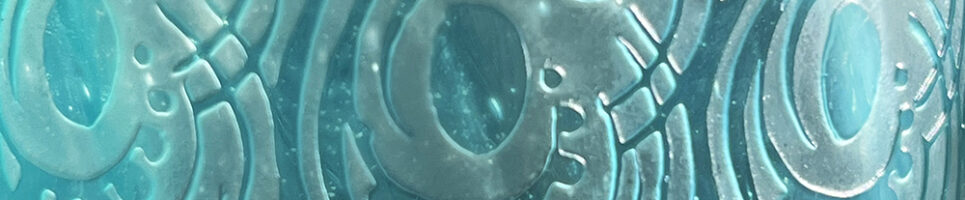

Un rare vase en cristal de Guimard

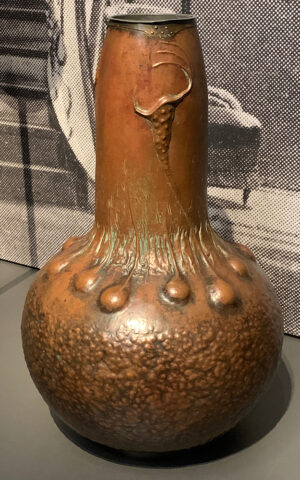

Pisté depuis des années, ce vase exceptionnel est tout récemment entré dans les collections de notre partenaire pour le projet de musée Guimard. Des négociations au long cours ont abouti à l’acquisition de cet objet rare, le premier de son genre à être identifié et décrit. Contrairement à d’autres domaines des arts décoratifs où Guimard a abondamment créé, il a en effet très peu produit pour la verrerie.

Vase Guimard de la Cristallerie de Pantin, haut. 40,2 cm, diamètre extérieur au niveau de l’ouverture : 5,2 mm, diamètre extérieur à la base : 12,7 cm, poids, 1,437 kg. Coll. part. Photo F. D.

La forme générale est celle, assez banale pour la verrerie de style Art nouveau, d’un « vase bouteille » pouvant se décomposer en trois parties : une base très aplatie soulignée par un ressaut, un fût très légèrement conique et un rétrécissement sommital avant l’inflexion de l’ouverture vers l’extérieur. Cette forme, pourvue de côtes tournoyantes, semble inédite chez Guimard qui n’a pas tenté de reproduire les silhouettes de ses modèles conçus pour le bronze ou pour la céramique. Mais comme nous le verrons plus loin, sommes-nous certains que Guimard soit l’auteur de cette forme ?

Ce vase est longtemps resté dans la famille du vendeur, mais il n’a pas été possible d’en connaitre les conditions d’achat originelles. Il est en bon état, malgré quelques griffures et la marque d’un léger dépôt calcaire montrant qu’il a été utilisé à une époque comme vase à fleurs.

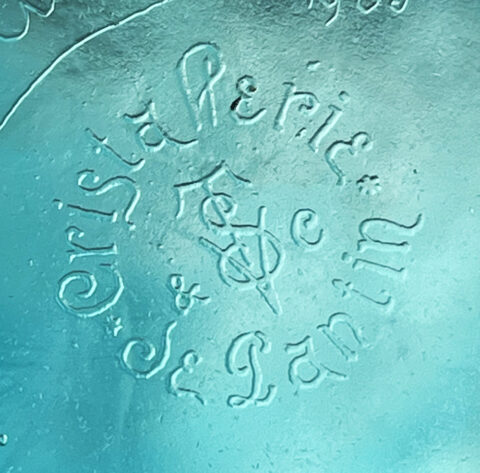

Il a été produit à la Cristallerie de Pantin[1], comme l’indique la signature gravée en intaille à son culot, autour du logo « STV » reprenant les initiales du nom exact de la cristallerie : Stumpf, Touvier, Viollet & Cie.

Signature de la Cristallerie de Pantin au culot du vase. Coll. part. Photo Justine Posalski.

Haut de 40,2 cm et pesant 1,437 kg, il a un volume de 0,480 litre. Ces deux dernières données permettent de calculer sa densité : 2,99, très proche de celle du cristal au plomb classique (3,1).

Calcul du volume du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo Fabien Choné.

La question de la nature exacte de son matériau se posait, même si le vase provient d’une cristallerie, car nous avons établi que les verrines des candélabres des accès du métro produites par cette même cristallerie à partir de 1901 étaient en verre, sans ajout de plomb. Le Cercle Guimard en a récemment acheté un exemplaire.

Verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Le culot du vase est également porteur de la signature manuscrite et cintrée de Guimard. Elle est caractérisée par la continuité du graphisme en un seul trait joignant le prénom et le nom et se terminant par le long paraphe revenant les souligner. On note que son exécution à la pointe est un peu plus hésitante que celle du logo de la cristallerie pour lequel l’ouvrier affecté à cette tâche répétitive disposait d’un pochoir.

Signature de Guimard au culot du vase de la Cristallerie de Pantin. Photo Justine Posalski.

Le millésime « 1903 » figure également sous la signature et nous renvoie à l’époque du pavillon que Guimard a édifié au sein de la nef du Grand Palais pour l’Exposition de l’Habitation cette année-là. À cette occasion il a fait éditer la série de cartes postales Le Style Guimard reproduisant ses principales œuvres architecturales.

Le pavillon « Le Style Guimard » au sein de l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903. Carte postale ancienne n° 1 de la série Le Style Guimard. Coll. part.

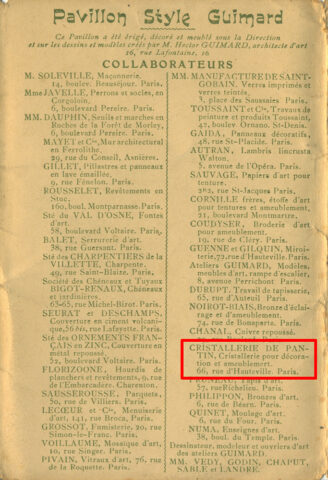

Dans la liste des collaborateurs qui figure sur le prospectus joint à l’emballage de la série de ces cartes postales, on retrouve la mention de la Cristallerie de Pantin, au 66 rue d’Hauteville, lieu de son dépôt parisien.

Vue partielle du prospectus de l’emballage de la série des cartes postales Le Style Guimard. Coll. part.

La cristallerie figurait dans cette liste de collaborateurs, d’une façon certaine pour les verrines du portique d’accès de métro qui encadrait l’entrée du pavillon de Guimard, et sans doute aussi pour un autre produit exposé : probablement des vases, comme le suggère le descriptif que Guimard a associé au nom du fournisseur : « cristallerie pour décoration et ameublement ». Mais les vues de l’intérieur du pavillon que nous connaissons ne montre pas malheureusement pas ces vases. D’ailleurs, rien n’indique qu’à cet instant les cristaux présentés dans le pavillon étaient déjà le fruit d’une collaboration entre l’architecte et la Cristallerie de Pantin. Guimard a pu tout simplement choisir des produits de la cristallerie sur catalogue afin de décorer les meubles exposés. L’année suivante, en revanche, nous avons acquis la certitude que cette collaboration a abouti. Dans l’opuscule que Guimard a édité à l’occasion du Salon d’automne de 1904, il a détaillé son envoi par catégories. Le numéro 4 des « Objets d’art Style Guimard » est décrit de la façon suivante : « Vase Style Guimard en cristal aigue marine. Prix : 65 francs ».

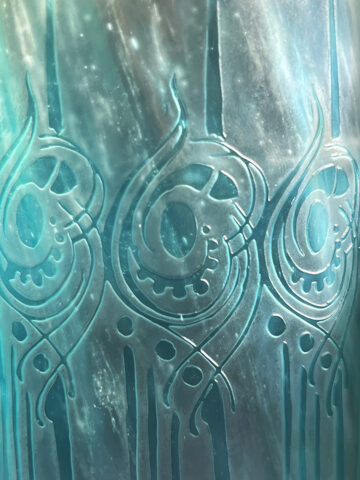

Cette dénomination « aigue-marine » n’a pas été inventée par Guimard qui, au contraire, s’est inséré dans une production de la Cristallerie de Pantin qui avait démarré quelques années plus tôt. Elle fait bien sûr référence au nom de la pierre fine, une variété de béryl, de couleur bleu clair, évoquant la mer. Ces nuances bleutées, difficiles à obtenir, ont été recherchées de façon empirique par différentes cristalleries françaises. Émile Gallé à Nancy a ainsi obtenu avec un monoxyde de cobalt une couleur d’un bleu très léger nommée « clair de lune », dévoilée à l’Exposition universelle de 1878. À la Cristallerie de Pantin, pour obtenir un verre légèrement opacifié à irisations intermédiaires turquoises, le jaune du dioxyde d’urane et le vert d’un oxyde de chrome ont été mêlés au bleu de cobalt.

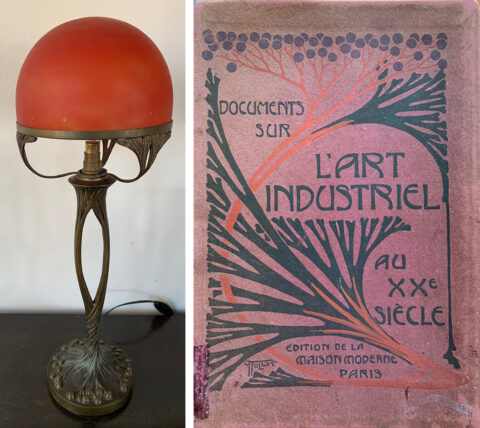

La première mention de production de cristaux « aigue-marine » par la Cristallerie de Pantin que nous connaissons a fait l’objet d’une page du catalogue de la Maison Moderne[2] paru en 1901.

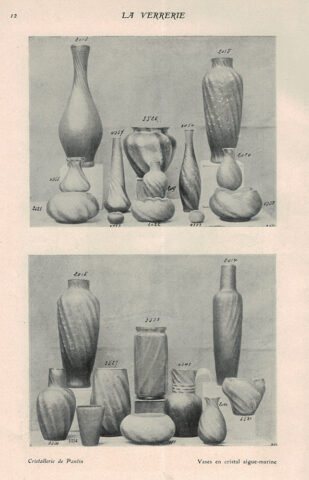

Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), Paris, Edition de La Maison Moderne, 1901, p. 12, « Crisallerie de Pantin/Vases en cristal aigue-marine ». Coll. part.

Sur les deux photographies de cette page, vingt-deux vases de différentes formes et d’une couleur qui ne peut être que bleutée présentent tous des côtes tournoyantes, souvent régulièrement ponctuées de reliefs comme le sont les surfaces des coquillages, autre manière de rappeler l’inspiration marine de la série. Le ou les auteurs de ces formes modernes ne sont pas mentionnés, signe qu’il s’agit probablement d’employés de la cristallerie[3].

Le vase en cristal de Guimard ne nous était pas complètement inconnu puisque les documents de la donation Adeline Oppenheim-Guimard conservés à la Bibliothèque des Arts Décoratifs permettent d’en identifier au moins deux exemplaires décorant un meuble probablement présenté au Salon d’Automne.

Coll. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Au sein du même ensemble documentaire, un autre modèle de vase torsadé, avec une base plus piriforme et un col plus effilé, est très proche du n° 4357 de la page du catalogue de la Maison Moderne (cf. supra). L’intervention de Guimard n’y est pas pour autant attestée.

Coll. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Autre exemple de vase qui pourrait provenir de la Cristallerie de Pantin, le modèle en cristal translucide présenté dans la vitrine du grand salon de l’hôtel Guimard reprend le même type de torsades.

Détail de la vitrine du grand salon de l’hôtel Guimard. Coll. part.

On notera qu’aucun de ces vases ne présente de décor floral surajouté imitant le style des verreries nancéiennes Gallé et Daum. Il s’agit peut-être d’une demande expresse de la Maison Moderne, exigeant une certaine sobriété plus conforme à la ligne belge de Van de Velde qu’elle défend. Car, en dehors de la Maison Moderne, la Cristallerie de Pantin a produit de nombreux modèles de vases « aigue-marine » à décor floral que l’on retrouve de temps à autre sur le marché de l’art.

Vase « aigue-marine » à décor floral gravé à l’acide de la Cristallerie de Pantin, galerie en ligne les_styles_modernes, vente sur eBay Pays-Bas, mai 2025, haut. 24,8 cm, diam. 10,3 cm, poids, 796 g. Photo les_styles_modernes, droits réservés.

Vase « aigue-marine » à décor floral gravé à l’acide de la Cristallerie de Pantin, galerie en ligne les_styles_modernes, vente sur eBay Pays-Bas, mai 2025, haut. 24,8 cm, diam. 10,3 cm, poids, 796 g. Photo les_styles_modernes, droits réservés.