Author: f.descouturelle

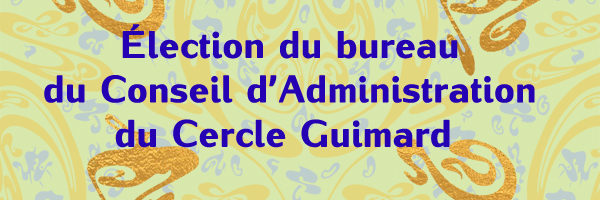

Élection du bureau du Conseil d’Administration du Cercle Guimard

À la suite de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2021, le Conseil d’Administration s’est immédiatement réuni et a reconduit les membres du bureau.

Protéger le patrimoine Art nouveau parisien : initiatives et réseaux dans l’entre-deux-guerres

Les années 1960 constituent une période déterminante pour la sauvegarde du patrimoine Art nouveau vieux de plus d’un demi-siècle. C’est à cette époque que les premières constructions de ce mouvement sont protégées au titre des monuments historiques. Si l’historiographie a déjà mis en lumière l’action des surréalistes dans la redécouverte du patrimoine art nouveau dans les années 1930[1], l’entre-deux-guerres est une période où se multiplient aussi les tentatives d’identification et de préservation. C’est tout un réseau d’historiens, de critiques d’art et d’architectes qui se mobilise afin de tenter la sauvegarde de ce patrimoine encore méprisé, révélant ainsi une conscience patrimoniale précoce.

Louis Bonnier au Casier archéologique : une démarche pionnière

L’inventaire patrimonial parisien entrepris par le Casier archéologique à partir de 1916 marque le premier moment de la protection du patrimoine architectural Art nouveau. Le Casier archéologique, créé à l’initiative de l’architecte Louis Bonnier et de l’historien Marcel Poëte, est rattaché à la Commission du Vieux Paris.

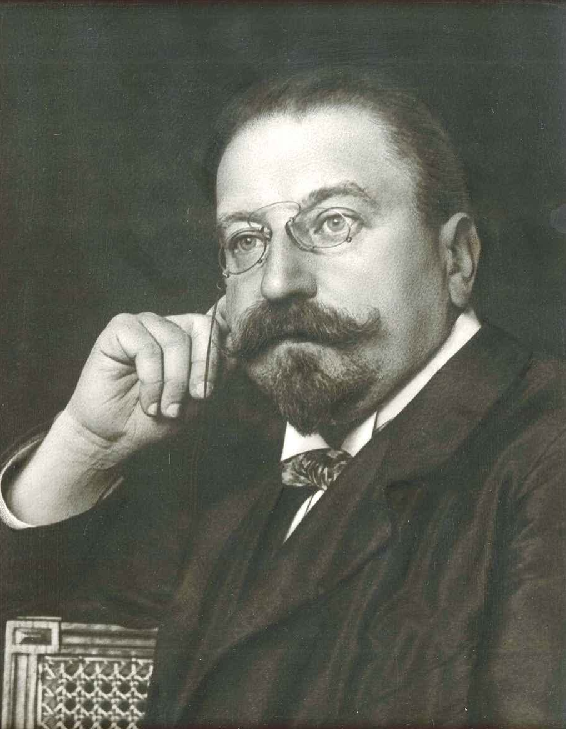

Portrait de Louis Bonnier par Théo Van Rysselberghe, in Bernard Marey, Louis Bonnier 1856-1946, éditions Mardaga, 1988.

Il s’agit d’une démarche pionnière d’inventaire exhaustif des richesses patrimoniales, archéologiques et artistiques de la Ville de Paris[2]. L’enregistrement au casier ne constitue pas une servitude légale bien que Louis Bonnier tente d’intégrer le Casier aux procédures d’autorisation de travaux gérées par les services de la Ville de Paris. Le Casier ne se donne pas de limites chronologiques et enregistre alors des édifices très récents. Ce sont plusieurs immeubles d’Hector Guimard, de Jules Lavirotte et de Charles Plumet qui sont ainsi sélectionnés. D’Hector Guimard, on peut citer le Castel Béranger[3] du 14 rue La Fontaine, la synagogue du 10 rue Pavée[4] et le lot d’immeubles des rues Agar, Gros et La Fontaine[5] ainsi que deux entrées du métropolitain[6]. De Lavirotte, sont enregistrées l’immeuble du 29 avenue Rapp[7], l’immeuble du 23 avenue de Messine[8] et l’hôtel particulier du 12 rue Sédillot[9]. Enfin, le Casier ne désigne pas moins de six constructions de Charles Plumet[10].

23 avenue de Messine, hôtel particulier Noël, 1906-1908, architecte Jules Lavirotte. Le bâtiment sera surélevé ultérieurement. L’Architecture au XXe siècle, IIIe série, pl. 21. coll. part.

Il s’agit d’un acte d’identification précurseur alors que les édifices considérés ont seulement une vingtaine d’années d’ancienneté. Ce choix paraît d’autant plus audacieux qu’à cette époque de l’immédiat après-guerre, l’Art nouveau connait un important discrédit. La critique raille la profusion ornementale et les courbes considérées comme « bizarres » du « Modern style ». De plus, on l’associe alors de façon récurrente avec l’art allemand, ce qui achève de jeter l’opprobre sur ce style que seuls quelques historiens et critiques d’art tels qu’Emile Bayard[11] trouvent à défendre. Cependant, la plaidoirie en faveur de l’Art nouveau ne se fait à l’époque jamais sans un « mais ». Fallait-il alors que les contacts entre le Bureau du Casier et les architectes soient forts pour qu’une initiative de ce type soit engagée. Lui-même représentant de l’Art nouveau parisien, Bonnier mène une carrière officielle dans les services d’architecture de la Ville de Paris. Personnalité installée dans le milieu artistique et sur la scène architecturale, il a été membre du jury de l’Exposition Universelle de 1900 et, de plus, a été l’architecte de la transformation de l’incontournable galerie L’Art nouveau de Siegfried Bing en 1895. En 1922, tout comme son ami Charles Plumet, il est membre fondateur de la Société des Architectes Modernes dont Hector Guimard est vice-président.

26 février 1938- Le rapport de Charles Fegdal (1880-1944) à la Commission du Vieux Paris

Cette entreprise de préservation ne restera pas vaine. C’est encore à la Commission du Vieux Paris que l’on doit, une quinzaine d’années plus tard, de réaliser un pas de plus dans la conservation de l’architecture 1900. Lors de la séance du 26 février 1938, l’historien et critique d’art Charles Fegdal-Mascaux présente à la Commission du Vieux Paris un rapport intitulé « Valeur historique et conservation de vestiges architecturaux et décoratifs de la période 1890-1910 (Art 1900)[12] ». Il rappelle que « l’histoire et la beauté ne s’arrêtent pas à 1910, pas plus qu’elles ne s’arrêtent au 19ème siècle, pas plus qu’elles ne s’arrêtent à hier et à aujourd’hui. Et c’est avec raison que la Commission du Vieux Paris a été créée dans le but de sauvegarder le passé, sans désignation précise de date. ». Défendant alors ce qu’il considère être le devoir de la Commission, née précisément « au moment où venait de surgir un art résolument neuf, un art qui — pour compliqué et boursoufflé qu’il ait d’abord pu paraître — doit cependant prendre date dans l’histoire générale de l’art français, spécialement dans l’histoire de l’architecture à Paris[13] ».

Une étape décisive pour l’hôtel Mezzara et le projet de musée Guimard

L’appel d’offres pour l’hôtel Mezzara vient d’être publié. Le 4 mars, l’État a proposé un bail emphytéotique administratif de valorisation, ouvert à tout candidat français ou étranger. La durée du bail est fixée à 50 ans.

Dès l’automne 2015, le Cercle Guimard s’était mobilisé : il agit depuis lors pour que cet hôtel particulier Art nouveau de l’ouest parisien accueille un musée dédié à l’œuvre d’Hector Guimard. Depuis 2018, ce projet est porté par un investisseur privé, passionné, à même de relever cet enjeu culturel en partenariat avec le Cercle.

Les contacts nationaux et internationaux ainsi que les nombreux encouragements reçus ces dernières années ont assis notre ambition.

Notre équipe est naturellement et logiquement candidate.

Albert Adès, un écrivain égyptien juif francophone dans l’entourage d’Hector et d’Adeline Guimard

Cette recherche est une contribution à l’histoire de la tombe d’Albert Adès, dont l’architecte a été Hector Guimard et le statuaire Georges-Clément de Swiecinski. Outre les nouvelles informations que je souhaite apporter au lecteur, je cherche à unir le travail d’architecte d’Hector Guimard à celui de portraitiste de son épouse Adeline. C’est pourquoi je restitue les noms de personnages importants du temps d’Adès, bien qu’ils soient oubliés aujourd’hui.

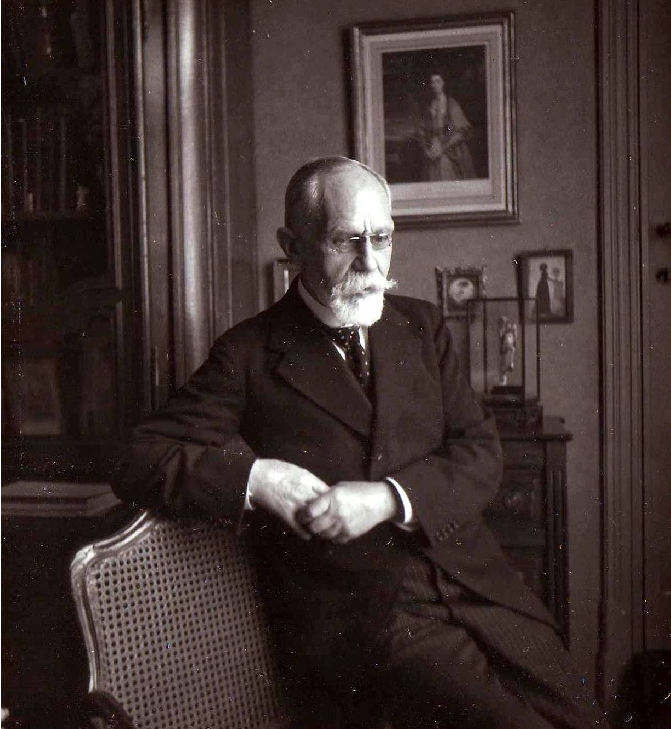

Portrait d’Albert Adès par lui-même, in Adès, Edmone, Adès chez Bergson, 1949.

Si le seul portrait d’Adès qui figure dans la présente recherche a été dessiné par lui-même, Adeline Oppenheim-Guimard a effectué trois portraits qui ont trait à l’entourage d’Adès : celui d’Inès, l’épouse d’Adès[1] ; celui du cardinal Dubois[2] qui a présidé une réunion officielle entre la France et l’Égypte et cela en présence de Paul Léon,[3] directeur des beaux-arts en 1921.

Tombe d’Albert Adès au cimetière du Montparnasse. Photo Olivier Pons.

L’histoire de la tombe d’Albert Adès a déjà été écrite à deux reprises par Georges Vigne, d’une part dans son livre sur Hector Guimard[4] et, d’autre part, sur le site du Cercle Guimard en date du 14 novembre 2012. Dans ce second article, Vigne a donné une description de la tombe sur laquelle je ne reviendrai pas et a par ailleurs bien retracé la collaboration du sculpteur de la tombe, Georges-Clément de Swiecinski. Selon lui, la relation entre Swiecinski et Adès serait double : elle dériverait d’une fréquentation commune des milieux littéraires du Paris d’alors ou bien du fait qu’il ait connu de Swiecinski (dont le premier métier était chirurgien) en raison de son état de santé fragile. Par ailleurs, pour ce qui est du buste de la tombe d’Adès au cimetière du Montparnasse en 1922, Vigne suppose qu’il pourrait s’agir d’une réplique en pierre d’un premier buste préexistant, en plâtre ou en céramique. Je n’ai d’argument ni pour justifier, ni pour contredire ce point de vue.

Le buste d’Albert Adès par de Swiecinski sur sa tombe au cimetière du Montparnasse. Photo Olivier Pons.

Je ne traiterai donc que des relations personnelles ou professionnelles entre Adès et tous ceux qui, outre Guimard et de Swiecinski, ont permis qu’une tombe soit érigée en sa mémoire. C’est une façon de leur rendre hommage et de rappeler le rôle de la francophonie en Égypte au XIXe siècle. Le co-auteur et beau-frère d’Adès, Albert Josipovici, ainsi que les siens, feront nécessairement partie de ce tableau, bien qu’il n’ait pas été impliqué dans la réalisation de la tombe d’Adès.

Albert Adès, un écrivain égyptien francophone demeurant dans le XVIe arrondissement à Paris

Albert Adès et Albert Josipovici sont connus pour avoir co-signé en France deux romans : le premier Les Inquiets en 1914 sous le pseudonyme de A. I. Theix et le second Le livre de Goha le simple en 1919 sous leurs deux noms.

Couverture de Goha le simple, éditions Calmann Lévy, 1919. Source Gallica.

À mes yeux, ces deux auteurs font partie d’un groupe d’intellectuels plurilingues juifs qui ont adopté la France, et particulièrement Paris, comme terre d’élection et, surtout, le français comme moyen d’expression, contre l’anglais qui était alors aussi en usage en Égypte.[5]

Pour justifier mon point de vue, je me fonde sur la liste des personnalités qui ont assisté à l’hommage rendu à Adès au cimetière du Montparnasse, deux ans après son décès et sur l’amitié qu’Adès a entretenu avec le philosophe Henri Bergson. Edmone Adès, la fille d’Albert, a fait connaître au public quelques aspects de cette relation dans un petit recueil paru en 1949.[6]

Pour ce qui est du choix du sculpteur du buste de la tombe d’Adès, Georges-Clément de Swiecinski, je crois qu’il peut s’expliquer par la relation entre de Swiecinski et Albert Josipovici : de Swiecinski était médecin et chirurgien, tout comme le père de Josipovici et tous deux étaient roumains : ils exerçaient à Paris dans les années 1910-1930. À la mort d’Adès, Josipovici, qui avait été le secrétaire de Lazare Weiller,[7] a donc très probablement suggéré à ce dernier le nom du sculpteur qu’il connaissait.

Quant au choix d’Hector Guimard comme concepteur de la tombe d’Adès, on peut, comme Vigne, poser que Guimard et Adès ne se connaissaient pas. Mais je proposerai plutôt une hypothèse inverse : les Guimard et les Adès pouvaient se connaître car les Adès résidaient au 21 rue La Fontaine, dans le groupe d’immeubles construit par Guimard, dans les rue Gros, La Fontaine et Agar par l’entremise de la Société générale de constructions modernes. C’est en effet à cette dernière adresse que la fille des Adès, Edmone, est née le 29 août 1916.[8] Par ailleurs entre 1915 et 1917 Guimard avait créé un Comité d’étude et de propagande pour l’État-Pax dont le siège se trouvait 7 rue Agar, à quelques pas du domicile des Adès. Cette association militait pour la création d’un organisme international judiciaire, militaire et financier, l’État-Pax, dont le but était d’assurer la sécurité des peuples. Plus tard en 1920, Guimard était trésorier d’une fédération qui regroupait huit associations, dont l’État-Pax, pour organiser une société des nations.[9] Les Adès ne pouvaient donc manquer de savoir qui était l’architecte de l’immeuble qu’ils habitaient, puisque Guimard était très présent dans le quartier.

L’immeuble du 21 rue Lafontaine en cours de finition. Tirage photographique collé sur un papier cartonné. Bibliothèque du musée des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent-Sully Jaulmes.

Par ailleurs, Adeline Oppenheim-Guimard entretenait une relation professionnelle avec les Adès, puisqu’elle a réalisé en 1919, à partir d’une photographie, un portrait d’Inès Heffès-Adès, l’épouse d’Albert, qui se trouvait alors en Égypte. Ce portrait a beaucoup plu à Albert, qui écrit à Adeline le 10 juillet 1919 :

« Si vous permettez à un cubiste d’approcher votre art tout en finesse et d’en parler, je vous ferai cet aveu, chère Madame, aux doigts magiques : vous m’avez rappelé que j’avais une femme charmante – et maintenant, je ne l’oublierai plus ! C’est vous dire à quel point m’est chère votre œuvre vivante et harmonieuse. Je vous en remercie de tout cœur ».[10]

Ce portrait sera exposé entre le 12 et 27 janvier 1922, dans les Galeries Lewis and Simmons, 22 place Vendôme à Paris, par Adeline Oppenheim-Guimard sous le numéro 2.

Photographie de la couverture du livret de l’exposition d’Adeline, Galeries Lewis and Simmons en 1922. New York Public Library. Photo auteure.

Donc à la mort d’Adès en 1921, Josipovici savait qui contacter pour lancer une souscription : son ancien employeur, le riche industriel et mécène Lazare Weiller. Par ailleurs, le nom d’Hector Guimard était connu par le couple Adès, tandis que celui d’Adeline l’était plus particulièrement par l’épouse d’Adès en tant que portraitiste et que voisine.

Avant de décrire le cercle des amis d’Albert Adès qui ont permis l’érection de la tombe au cimetière du Montparnasse, je donnerai quelques indications biographiques sur Adès et son co-auteur Josipovici ainsi que sur leurs couples.

Biographies familiales et littéraires d’Albert Adès et d’Albert Josipovici

Outre leur complicité en tant qu’auteurs et amoureux de la littérature, Adès et Josipovici ont partagé une autre complicité. Ils ont épousé deux sœurs : Inès et Yvonne. Les deux couples cohabitaient à Triel-sur-Seine entre 1914 et 1919. Les deux sœurs avaient des goûts différents : Inès aimait l’Égypte tandis que Yvonne préférait l’Europe.

Albert Adès (11/2/1893 – 18/4/1921) et Inès Heffès (1893 – 28/1/1931)

Albert Siaho Adès était un écrivain égyptien, fils du banquier Siaho Adès,[11] qui avait épousé Hélène de Picciotto, une jeune fille issue d’une famille juive de quatorze enfants, très riche et influente au Caire et à Alexandrie. Adès aurait aimé être peintre,[12] tout comme son cousin Jules (Josiah V.) Adès, mais son père l’a contraint à étudier le droit. Hélène, la mère d’Albert, très francophile, a longtemps vécu à Paris, où elle est décédée. Après la mort de son fils à la villa Gil Blas à Arcachon en 1921, elle maintiendra des contacts avec le peintre Emmanuel Gondouin (1883 – 1934),[13] qui était un ami de son fils, et publiera quelques pages sur Albert.

Figurent ci-dessous les relations familiales entre Albert et son épouse Inès : à gauche la famille d’Adès,[14] à droite la famille de son épouse.[15]

Inès et Albert se marient vers 1914, probablement en Égypte. Albert décède d’une maladie rare le 18 avril 1921 à Arcachon[16], où ses médecins l’avaient envoyé. Il y est vraisemblablement enterré de façon provisoire puisque son inhumation au cimetière du Montaparnasse ne s’est faite que le 5 septembre 1921[17]. Après le décès d’Albert Adès, Inès Heffès-Adès épouse en secondes noces le 29 décembre 1929 Walter Max Kraus, un médecin américain, qui s’occupait des maladies nerveuses et mentales, de l’encéphalite léthargique et de la sclérose en plaques. Il était connu tant à Paris qu’à New York. Inès décède à 38 ans en 1931, place Possoz dans le XVIe arrondissement à Paris, deux ans après son remariage. Elle est inhumée au cimetière du Montparnasse à côté de son premier époux.

Albert Josipovici (7/12/1892 – 8/12/1932) et Yvonne Heffès

Albert Josipovici vers 1914. Photo internet. Droits réservés.

Albert Josipovici a été envoyé adolescent en France pour y effectuer ses études secondaires comme pensionnaire à Melun. Il est rentré ensuite au Caire pour suivre des études de droit à la Faculté française d’Égypte, où il a rencontré Albert Adès et son cousin Jules Adès.[18] Le père d’Albert Josipovici – le Dr Sando Josipovici – était le médecin de la famille Adès. Albert Josipovici a épousé Yvonne Heffès en 1911. En 1926 il habitait 94 avenue Mozart à Paris. Rattaché au corps diplomatique d’Égypte, il était Secrétaire délégué aux affaires commerciales. En 1928 il a publié Le beau Saïd, roman qui met en scène deux frères de façon un peu binaire. Il a appartenu à L’Association littéraire et artistique internationale, fondée en 1878 par Victor Hugo, et a participé à son congrès qui s’est tenu au Caire en 1929. Avant sa mort, en décembre 1932, il préparait David chez les chrétiens, roman qui décrit la réaction d’un juif[19] parmi les chrétiens, surtout par rapport aux protestants. Le fils d’Albert et d’Yvonne Josipovici, Jean (François) Josipovici,[20] est né en 1914 à Triel-sur-Seine dans les Yvelines, au 252-254 rue Paul Doumer (à l’époque Grand Rue), où les deux couples occupaient une grande maison, lors de la rédaction de Goha le simple. À Triel, Josipovici et Adès étaient les voisins proches de l’écrivain Octave Mirbeau à Cheverchemont.[21] Ils lui apportèrent le manuscrit qui fut remanié grâce à lui. La grandiloquence en fut réduite, le style épuré et plus efficace. Mirbeau écrira : « Je n’ai compris l’Orient, je ne l’ai vécu que le jour où j’ai lu Goha le Simple ». Entre Adès et les époux Mirbeau une grande amitié s’est alors développée, amitié qui perdurera entre Mme Mirbeau et Albert Adès au-delà du décès d’Octave Mirbeau en 1917.[22]

Portrait d’Octave Mirbeau, peint en 1919 (après le décès de Mirbeau) par Emmanuel Gondouin. Musée Caranavalet. Source Wikimedia Commons.

Adès et ses amitiés littéraires : un comité de soutien pour sa tombe

Si Adès, tout comme le couple Guimard, habitait le quartier d’Auteuil, les milieux qu’ils fréquentaient ne se recoupaient pas du tout. Ci-dessous je décrirai les activités littéraires des camarades d’Adès : celles-ci ne sont pas partagées par l’architecte. J’en conclus que la relation de voisinage entre les Adès et les Guimard s’est renforcée par l’intermédiaire d’Adeline Guimard, portraitiste de Mme Adès en 1919.

Après l’écriture de Goha le simple, la cohabitation et la collaboration entre les deux auteurs s’est rompue. Ceci explique pourquoi lors de la mort prématurée d’Adès, le nom de Josipovici ne lui est plus associé. Huit mois après le décès d’Albert, un comité de soutien composé de cinq auteurs et d’un éminent industriel s’est établi à l’extrême fin de l’année 1921. C’est ce comité qui rendra possible à Paris l’érection d’un monument funéraire en l’honneur du défunt. Il était composé de Marcel Berger, André Obey, Denys Amiel, Adolphe Orna, Chekri Ganem et de Lazare Weiller. Nous apportons ci-dessous quelques informations à leurs propos.

À Auteuil, un groupe d’écrivains qui se nommait Le Canard Sauvage,[23] se rencontrait et collaborait à la rédaction d’articles, de pièces de théâtre ou de romans. Y participaient, en particulier, Marcel Berger, agrégé de lettres, qui dans l’Écho Sioniste informait du décès d’Adès.

Marcel Berger (1885 – 1966) pratiquait des activités sportives avec son ami André Obey (8/5/1892 – 11/4/1975) auteur dramatique, qui deviendra Administrateur général de la Comédie Française (1945 – 1947). Ensemble, ils ont publié une collection de romans dirigée par Colette (Colette Willy ou Colette de Jouvenel) et ont terminé le roman inachevé d’Adès Un roi tout nu. Leur addition au travail d’Adès sera plutôt mal accueillie par la critique.[24] Obey était un ami du peintre Emmanuel Gondouin.[25]

L’Écho sioniste du 1er janvier 1922 a fourni un aperçu vivant de la relation Berger-Adès. Berger y a mentionné leur voisinage dans le XVIe arrondissement avec leurs enfants du même âge (trois ans). Berger ajoutait qu’Adès « n’avait pas craint d’abandonner la situation solide que ses autres qualités éminentes lui avaient valu d’obtenir ; choix qui l’aiguillait vers la route certainement la plus pénible, celle où lutte et peine aujourd’hui tout artiste respectueux de son art, aura hâté peut-être sa fin… Le ton impérieux des médecins l’envoyant à Arcachon nous avait donné à penser ; depuis lors nous étions sans nouvelles… ». Dans la revue Correspondance d’Orient du 30 avril 1921, Berger écrivait à propos de Le livre de Goha le Simple :

« Ce fut un événement dans Paris. Les connaisseurs admirèrent, la trame d’un style souple et robuste, et l’ironie, la poésie, la philosophie se mêlant pour faire de cette fresque orientale comme un de ces divins miroirs où l’humanité de tous les temps vient, contempler ses mille visages. Le grand public était sensible au puissant jaillissement de vie dont, se gonflait toute l’œuvre, aux aspects nerveusement sensuels ou finement mélancoliques de conte, où des élans épiques se résolvaient volontairement en des naïvetés de fabliau. »

Denys Amiel (1884 – 1977) auteur de théâtre, vice-président de la Société des auteurs dramatiques (dans les années 1930) a signé une pièce à succès en collaboration avec Obey, La Souriante Madame Beudet, qui est entrée au répertoire de la Comédie Française. Tout comme Berger, Amiel résidait dans le XVIe arrondissement. Engagé volontaire, il a fondé une revue française à New York (1917-1919) et a dirigé l’hôpital des aveugles de guerre franco-américain, 14 rue Daru. En 1932, le théâtre de l’Odéon a présenté l’une de ses pièces L’âge de fer.

Adolphe Ornac (1882 – 1925), qui écrivait aussi sous le pseudonyme féminin d’Élizabeth Strauss, était un auteur de pièces de théâtre né en Roumanie à Galatz sur le Danube. Auteur juif polyglotte, Ornac est mort à 43 ans, au moment où il allait acquérir la nationalité française. En 1924 une pièce de théâtre de sa composition Mademoiselle Le feu a été jouée au Théâtre de l’Odéon. Il a co-écrit avec Mattei Rousseau, La maison d’Israël, une pièce traitant des pogroms en Russie. Cette pièce sera jouée en 1933 au Théâtre de la Renaissance en réaction aux persécutions nazies contre les juifs.

Chekri (Ibn Ibrahim) Ganem (1861 – 1929) était un écrivain libanais et un poète d’expression française en lutte contre la domination ottomane. Il résidait dans le XVIe arrondissement. Il est décédé à Antibes, peu après sa nomination au grade de commandeur de la Légion d’honneur à l’âge de 68 ans. Avec Georges Samné, il codirigeait la revue Correspondance d’Orient (politique, économique et financière). En 1910, Maurice Ravel a composé la musique de la pièce de Ganem, intitulée Antar, [26] qui décrit les exploits d’un poète arabe du XIIe siècle.

Coupure du journal Excelsior du 29 avril 1923. Source Gallica.

Le sculpteur de la tombe d’Adès : Georges-Clément de Swiecinsky (1878 – 1958)

Le sculpteur Georges-Clément de Swiecinski (Radautz Bukovine, Roumanie, 5 mai 1878 – Guéthary, 17 janvier 1958) a été choisi pour collaborer avec Hector Guimard pour effectuer un buste d’Adès. Ce choix qui est arrêté à la fin de 1921 revient très probablement à Albert Josipovici. Le père de ce dernier, médecin d’origine roumaine était à la fois le confrère et le compatriote de de Swiecinski dont la première carrière à Paris était aussi celle d’un médecin/chirurgien passionné de sculpture dès les années 1910.

Georges-Clément de Swiecinski. Photo musée de Guéthary. Droits réservés.

Le comte Georges-Clément de Swiecinski a effectué ses études de médecine et de chirurgie en Roumanie à Iasi. Il a été interne des Hôpitaux de Paris en 1902 et a soutenu une thèse sur l’hystérectomie en 1909. C’est au laboratoire d’anatomie des hôpitaux de Paris, où il dessinait et moulait des corps, qu’est née sa vocation de sculpteur. En 1912, en même temps qu’il exerçait la médecine au 22 boulevard Raspail, il a occupé un atelier de sculpteur dans la villa Brune où étaient installés d’autres artistes qui deviendront très connus (Brancusi, Lipchitz, Zadkine…). Pendant la première guerre mondiale, il s’est engagé volontairement comme chirurgien auxiliaire attaché aux ambulances. En 1919, à Guéthary où il séjournait à l’hôtel, le romancier et poète Paul-Jean Toulet l’a encouragé à sculpter à la carrière de pierre Sarrailh. Dès 1920 il a exposé ses sculptures à Paris à la galerie Brunner, rue Royale, dont des bas-reliefs du Ramayana. La même année, il a exposé une très remarquée Jeune fille basque en taille directe, c’est-à-dire sans esquisse, sans maquette, ni modèle préalable.

La villa Lekautz-baïta de Swiecinsky à Guéthary. Bulletin municipal de Guéthary, 2016, hors-série. Photo internet. Droits réservés.

En 1922, il s’est installé en tant que sculpteur dans sa villa Lekautz-baïta (ce qui signifie « lieu froid ») au pays basque à Guéthary, au bord d’une falaise. Naturalisé français en 1923, il a épousé Marie Clémence Dominici, une Corse, veuve du comte de Sesmaisons. Outre la sculpture, il s’est aussi fait connaître pour ses terres cuites, ses bronzes, ses marbres et ses céramiques.

Le couple de Swiecinsky avec le poète Francis Jammes à Guéthary en 1932. Fonds Association F. Jammes Orthez. Droits réservés.

Plusieurs de ses œuvres se trouvent aux musées de Pau et de Guéthary. Il a fait don de ses œuvres (sculptures et céramiques) à la villa Saraleguinea, devenue le très joli musée de Guéthary, au sein du parc André Narbaïts. Après avoir été évincé au profit de sculpteurs locaux pour des commandes publiques et après le décès de son épouse en 1956, il est décédé le 17 janvier 1958, presque aveugle et sans ressources, à l’hôtel Guruzia. Une sépulture a été offerte par la mairie, puis laissée à l’abandon. Le musée de Guéthary (http://musee.guethary.free.fr/sa_vie.htm) présente agréablement la vie et l’œuvre de cet artiste encore aujourd’hui méconnu[27].

La tombe d’Albert Adès : le comité d’honneur et la souscription

Le journal Le Radical du 20 décembre 1921 nous apprend qu’un monument funéraire en l’honneur d’Adès sera érigé grâce à une souscription :

« L’architecte Hector Guimard et le sculpteur G.-C. de Swiecinsky ont composé le monument qui sera érigé au cimetière du Montparnasse. Les souscriptions sont reçues à Paris chez le trésorier M. Fernand Braun, 5 avenue de l’Opéra ».

Cette annonce nous permet de conclure que l’épouse d’Adès, sans profession et en charge d’une petite fille de deux ans, n’était pas en mesure de financer la construction d’une sépulture sortant de l’ordinaire au cimetière du Montparnasse. Quant au comité d’honneur qui lance la souscription, il comprend neuf membres qui sont : Mme Octave Mirbeau, Henri Bergson, Chekri Ganem, Gustave Geffroy, Maurice Maeterlinck, Pierre Mille, Claude Monet, Camille Saint Saëns, Lazare Weiller. Voici ci-dessous quelques indications qui nous permettent de situer les neuf membres de ce comité.

Le trésorier Fernand Braun (Alexandrie, 13/05/1882 – Paris, 22/09/1968)[28] était un juriste international, qui est né et a travaillé en Égypte, tout d’abord comme directeur d’une revue littéraire à Alexandrie, puis en tant qu’avocat à la cour d’appel mixte d’Égypte, ainsi qu’à New York et à Paris. Sa mère était alsacienne et son père bijoutier. Farouche défenseur de la langue française en Égypte, il a fondé et dirigé, entre autres, la Nouvelle revue d’Égypte ainsi que La Revue d’Égypte et d’Orient (1900-1914) dans laquelle il demande l’appui de tous les francophiles et celui de la France pour l’enseignement du français — appel qui ne trouvera aucun écho concret.

Nouvelle revue d’Égypte, février 1904. Le poème lyrique de Camille Saint-Saëns figure en première ligne. Photo internet. Droits réservés.

En 1911, parce qu’il était juif, il a été attaqué dans le quotidien nationaliste L’Action française. Entre 1903 et 1921, Braun a entretenu une correspondance régulière[29] avec Camille Saint-Saëns dont il admirait les œuvres musicales et surtout les opéras. Parfaitement bilingue en français et en anglais, il a été mobilisé avec son frère Edmond pendant toute la première guerre mondiale dans des services de traduction de l’armée britannique. Il a choisi de rester en France à partir de 1919 et s’est établi comme avocat international au 5 avenue de l’Opéra. En 1923 il a publié une thèse de sciences économiques intitulée Le Régime des sociétés par actions aux États-Unis, ouvrage bien accueilli par ses collègues juristes.

Annonce du livre de Fernand Braun en 1924, parue dans Le Temps. Source Gallica.

En 1924, lors de la visite du roi égyptien Farouk Ier, Fernand Braun, Chekri-Ganem et Lazare Weiller, alors sénateur, ont participé avec le ministre plénipotentiaire d’Égypte Mahmoud Fahkry Pacha (1884 – 1982) ainsi que le gouverneur militaire de Paris, le général Gouraud (1867 – 1946), à une cérémonie en hommage au Soldat inconnu, place de l’Étoile à Paris. Secrétaire général très actif de l’Association France-Égypte à Paris, Braun s’est occupé de la publication annuelle d’un ouvrage « littéraire ou scientifique en langue française de nature à contribuer au resserrement intellectuel des deux pays ». Ainsi, par exemple, en 1950 le comité de lecture de cette association a sélectionné sous l’égide de Braun l’ouvrage de Victoria Archarouni sur Nubar Pacha.[30] Il était aussi membre de la Société khédiviale : Revue de la société royale d’économie politique, de statistiques et de législation, dont l’adresse du siège était celle de son bureau, près du Palais Royal. Il a été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur le 4 février 1939.

Couverture du livre de Victoria Archarouni sur Nubar Pacha. Association France-Égypte, 1950. Illustration tirée du pdf du livre publié sur internet : https://archives.webaram.com/dvdk_new/fra/nubar-pacha-un-grand-serviteur-de-l-egypte-archarouni_OCR.pdf. Droits réservés.

Mme Octave Mirbeau[31] (née Alice Regnault, 1848 – 1931) a continué d’apporter à la mémoire d’Adès le soutien et l’amitié que son époux, décédé en 1917, prodiguait à Adès. C’est elle qui a su réunir des auteurs, des artistes et l’industriel Weiller pour rassembler les fonds nécessaires à la construction de la tombe d’Adès.

Le philosophe Henri Bergson (1859 – 1941), professeur au Collège de France, avait rencontré Adès et entretenu avec lui une correspondance dont nous avons la trace grâce à Edmone, la fille d’Adès. Bergson et Adès étaient voisins dans XVIe arrondissement.[32]

Retranscription de la lettre de condoléances d’Henri Bergson à Mme Adès en avril 1921, reproduite dans le livre d’Edmone Adès (1949). Princeton University Library.

Fin de la lettre de condoléances manuscrite d’Henri Bergson à Inès Adès, en avril 1921, reproduite dans le livre d’Edmone Adès (1949). Princeton University Library.

Première page du livre d’Edmone Adès sur l’amitié entre son père et H. Bergson, paru en 1949. Princeton University Library.

Gustave Geffroy (Paris, 1855 – Paris, 1926) était un ami d’Edmond Goncourt, de Mirbeau, de Rodin, de Claude Monet[33] et de nombreux autres peintres. Il a peut-être rencontré Adès[34] chez les Mirbeau. Journaliste, romancier, critique et historien d’art, il terminera sa carrière comme administrateur de la Manufacture des Gobelins.

Maurice Maeterlinck (1862 – 1949) d’abord avocat, puis dramaturge, était aussi reconnu comme poète symboliste. C’est Octave Mirbeau qui l’a rendu célèbre grâce à un article dans le Figaro en 1890. Dans une lettre à sa future épouse, Adès mentionne une rencontre avec Maeterlinck à Saint-Wandrille.[35]

Pierre (Louis) Mille (1864 – 1941) était un fonctionnaire colonial, écrivain et journaliste, correspondant du journal Le Temps. Il a résidé en Tunisie, au Tonkin, au Cambodge, à Madagascar, en Afrique occidentale française et en Égypte, où il a travaillé entre autres pour La banque égyptienne. Il a fondé L’Académie des sciences d’Outre-mer ainsi que L’Association des écrivains coloniaux. Il était Commandeur de la Légion d’Honneur. Une rue du XVe arrondissement de Paris porte son nom. Lors de salons artistiques, il n’est pas impossible qu’Adeline Guimard ait rencontré l’épouse de Pierre Mille — Yvonne Serruys (1873-1963), peintre et sculptrice, membre de L’Union des femmes peintres et sculpteurs, qui participait au Salon des artistes français.

Pierre Mille aux obsèques d’Albert Adès au cimetière du Montparnasse le 28 avril 1923. Photo agence Meurisse, 1923. Source Gallica. Droits réservés.

Claude Monet (1840 – 1926) a rencontré Mirbeau en 1884 par l’intermédiaire du galeriste Paul Durand-Ruel. Tous deux ont partagé une amitié de plus de trente ans ainsi qu’une passion pour les jardins floraux : Damps pour Mirbeau et Giverny pour Monet. Les lettres de Mirbeau à Monet ont été publiées. Adès a dédicacé à Monet Le livre de Goha le Simple comme suit : « Hommage respectueux. Claude Monet, le peintre immense en qui Mirbeau puisait ses dernières joies. Son admirateur Albert Adès ».

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) a lui aussi vivement pris parti pour le capitaine Dreyfus. Poète et prolifique compositeur de musique, brillant pianiste et organiste,[36] travailleur et voyageur infatigable, Camille Saint Saëns a particulièrement aimé l’Égypte[37] et l’Algérie, où il a été reçu avec tous les honneurs. En Égypte il a séjourné au palais du Khédive et rencontré Fernand Braun, qui lui vouait une immense admiration. En 1915, Saint Saëns a joué avec Monet dans un film de Sacha Guitry. En 1917, il a été décoré de la Grand-Croix de la Légion d’Honneur. Il est décédé à Alger le 19 décembre 1921, après 75 ans de carrière. Son corps a alors été transféré à Marseille, où Fernand Braun lui a rendu hommage. Ses obsèques nationales, présidées par le cardinal Dubois,[38] se sont tenues à la Madeleine le 24 décembre en présence de nombreuses personnalités dont le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, Léon Bérard et le Directeur des Beaux-Arts, Paul Léon.[39]

Portrait de Camille Saint Saëns par Alberto Rossi, Égypte, 1903. Source Wikipédia. Droits réservés.

Lazare Jean Weiller (1858 – 1928) a été l’un des industriels les plus remarquables de la Troisième République.[40] Après des études au lycée Saint-Louis à Paris et à Oxford, il a fondé en 1880 les Tréfileries et Laminoirs du Havre pour produire des câbles sous-marins et des câbles téléphoniques. Après une mission aux États-Unis, en 1903-1904 il a créé la Compagnie générale de navigation aérienne. Après avoir été nommé Commandeur de la Légion d’honneur en 1912, il s’est consacré à la politique en étant élu député de Charente en 1914, puis sénateur du Bas Rhin en 1920. Très fortuné, il aimait collectionner les châteaux et y effectuer des travaux. Natif de Sélestat, il a pris la défense des populations alsaciennes. Son fils Paul-Louis Weiller (1893 – 1993) capitaine d’industrie, grand collectionneur et membre de l’Institut, a écrit une belle biographie de son père, intitulée « Un précurseur : Lazare Weiller », dans L’Annuaire de la société des amis de la bibliothèque de Sélestat, XXII, 1973, p. 81-87.

Lazare Weiller en 1920.Agence Rol. BNF. Source Wikipédia. Droits réservés.Lazare Weiller en 1920. Agence Rol. BNF. Source Wikipédia. Droits réservés.

Lazare Weiller connaissait Adès grâce à Albert Josipovici, son ancien secrétaire. Onze mois après le lancement de la souscription pour la stèle à la mémoire d’Adès, la somme recueillie est de 14.000 francs, selon L’Humanité du 26 novembre 1922. Hector Guimard avait probablement dessiné la tombe soit avant, soit dès la fin de la souscription. Quelques mois plus tard, Gilbert Charles du Figaro du 29 avril 1923 écrit que la cérémonie d’inauguration du « modeste » monument a eu lieu la veille.

En guise de conclusion

Par l’intermédiaire d’Albert Adès, voisin des Guimard dans le XVIe arrondissement à Paris, j’ai essayé de montrer comment le travail de portraitiste d’Adeline Guimard est lié à celui d’Hector Guimard, dessinateur de monuments funéraires. Envisagée de cette façon, cette recherche constitue une suite à celle que j’ai effectuée en 2017 à propos de la tombe de Pavel Grunwaldt (voir le site : le cercleguimard.fr : Sépulture Grundwaldt : l’énigme de la consonne muette, 17 avril 2017). Adeline a exposé les portraits de Pavel Grunwaldt et d’Inès Adès en 1922 à Paris, tandis que son époux a dessiné les sépultures des familles Grunwaldt et Adès, respectivement aux cimetières de Neuilly-sur-Seine et du Montparnasse.

Marie-Claude Paris

Références bibliographiques

A-Dayot, Magdeleine, Rétrospective Emmanuel Gondoin, L’Art et les artistes, Revue mensuelle d’art ancien et moderne, nouvelle série, tome XXX, p. 359, 1935

Adès, Edmone, Adès chez Bergson. Reliques inconnues d’une amitié, éditeur N. de Fortin & fils, Paris, 1949.

Cabasso, Gilbert ; Carasso, Ethel ; Cohen, André ; Deloro-Qere, Mireille ; Gabbay, Emile ; Harari, Edmond ; Hassoun, Jacques ; Lehmann Manfred ; Mizrahi, Lévana ; Moravia, Alfred ; Sofer, Micha ; Stambouli, Jacques ; Stambouli, Raymond ; Zivie ; Alain, Juifs d’Égypte, images et textes, éditions du Scribe, 1984.

Correspondance d’Orient : revue politique, économique et financière, revue dirigée par Chekri-Ganem et Georges Samné (de 1908 à 1929) puis par G. Samné jusqu’à 1945.

Édouard-Joseph, René, Supplément au dictionnaire biographique des artistes contemporains, Paris, Gründ, 1936.

Fornero, Elena, « Reproduire la vie : l’influence d’Octave Mirbeau sur la dernière mouture du roman Le livre de Goha le simple d’A. Adès et A. Josipovici », Studii Francesi 185, (LXII, II), en ligne : journals.openedition.org/studifrancesi/12620, 2018.

Grasset, Christine ; Descouturelle, Frédéric et Olivier Pons, « La sépulture Grunwaldt au cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine », lecercleguimard.fr, 22 février 2017.

« Jammes, Francis et Georges Clément de Swiecinski », Association Francis Jammes. Bulletin n° 11, Centre National des Lettres, 1988.

Krämer, Gudrun, The Jews in modern Egypt, 1914-1952, London, I. B. Tauris, 1989.

Laget, Thierry, « L’attribution du prix Goncourt à Marcel Proust », Bulletin d’informations proustiennes, n° 14.63-71, Paris, Éditions rue d’Ulm, 1983.

Larcher, Pierre, « La réception des sîra-s en Occident : Antar de Chekri Ganem (1910) », Lectures du Roman de Baybars, sous la direction de Jean-Claude Garcin, Parcours méditerranéens, Éditions Parenthèses/ MMSH. 245-261, 2003.

Oppenheim-Guimard, Adeline, Papers. New York Public Library, MssCol 1264.

Paris, Marie-Claude, « Sépulture Grundwaldt : l’énigme de la consonne muette », le cercleguimard.fr, 17 avril 2017.

Vigne, Georges ; Ferré, Felipe, Guimard, éditions Charles Moreau & Ferré, 2003.

Vigne, Georges, « Le monument funéraire d’Albert Adès par Hector Guimard ». lecercleguimard.fr (14 novembre 2012).

Haurie, Béatrice ; Melot, Jean-Pierre, « Georges-Clément de Swiecinski (1878-1958), sculptures, céramiques, dessins », Éditions Atlantica/Musées de Mont-de-Marsan, 1999.

Addenda sur des questions stylistiques

Nous voulons profiter de l’opportunité de la publication de cet article pour ajouter quelques observations qui sont cette fois de nature stylistique. Dans son second article consacré à la tombe Adès, paru sur le site du Cercle Guimard en 2012, Georges Vigne a bien établi que Guimard avait voulu lui donner un caractère antiquisant, tout en conservant partiellement son style moderne propre. Nous apportons ci-après quelques notions et commentaires supplémentaires.

En raison du décalage temporel d’environ un an qui a existé entre l’inhumation d’Albert Adès (le 5 septembre 1921) et la date des travaux de Guimard (datation de la tombe en 1922, quelques mois avant l’inauguration qui ne s’est faite que le 28 avril 1923), il a probablement existé une première tombe provisoire. Malgré sa simplicité extrême, il ne s’agit pas de la partie antérieure de l’actuelle sépulture, car la signature de Guimard est gravée sur la face avant de sa dalle en pente, signe qu’il est bien le concepteur de l’ensemble. Si banale qu’elle paraisse, cette dalle contient tout de même deux particularités qui la rattachent à la stèle : une face avant biseautée et un petit fronton triangulaire à l’arrière, rappelant celui des temples grecs.[41] La stèle qui capte tout le décor est construite autour d’un obélisque tronqué qui reçoit le buste. Cet obélisque — motif égyptien antique évident — est lui-même encadré et même fusionné avec deux piliers supportant un lourd linteau, le tout formant un écrin au buste. À la partie inférieure du linteau, une moulure classique apparaît coupée à ses deux extrémités, comme s’il s’agissait d’un fragment monumental antique. Ce détail est d’ailleurs contredit par le motif de frise présent à mi-hauteur et qui se poursuit à angle droit sur les deux tranches du linteau, comme s’il avait été ultérieurement gravé en creux. Ce motif qui est probablement une invention de Guimard, n’est pas de style Art nouveau, ni antique, ni vraiment orientalisant.

Les piliers sont d’un caractère différent car Guimard y introduit son propre modelage. Sur de larges cannelures verticales qui s’éloignent des ordres classiques, il fait naître des renflements organiques qui inventent un nouveau modèle de chapiteau. Le « Style Guimard » ne se manifeste qu’à un autre endroit : de part et d’autre du tronçon d’obélisque, sous la forme de deux jaillissements avec son « bouillonnement » caractéristique dont les premières apparitions remontent à une vingtaine d’années plus tôt.

Avec des moyens somme toute réduits, Guimard est parvenu à faire de cette sépulture, la plus haute de toutes ses voisines, la rendant visible loin à la ronde. Cette démarche ne nous est pas étrangère puisqu’elle rappelle qu’il s’était arrangé pour que son pavillon soit le plus haut de tous au sein de l’Exposition de l’habitation au Grand Palais en 1903 et que le beffroi de sa mairie du Village Français parvenait à se hisser au-dessus du clocher de l’église…

Dans leurs articles, Marie-Claude Paris et Christine Grasset ont bien établi le parallèle qui a existé dans le cheminement des commandes des sépultures Grunwaldt et Adès, deux familles juives d’émigration récente. Ces commandes toutes deux passées et réalisées en 1922 ont donc été rendues possibles par les relations de voisinage, la proximité relationnelle et en quelque sorte « catalysées » par Adeline Oppenheim-Guimard et son activité de portraitiste. Ce parallèle peut être poursuivi sur la description des sépultures, aussi dissemblables qu’elles puissent paraître de prime abord. En effet, le monument Grundwaldt qui affecte la forme d’une chapelle, a été commandé par une famille opulente et a dû coûter beaucoup plus cher que la tombe Adès, plus modestement financée par une souscription.

Mais les analogies entre les deux sépultures sont plus nombreuses. Tout d’abord, elles abritent toutes deux un buste du disparu (en bronze et préservé à l’intérieur du monument pour Grunwaldt, en marbre et encadré au sein de la stèle pour Adès).

Dans les deux cas, les sépultures ne comportent pas de références confessionnelles,[42] ce que nous interprétons pour ces deux familles, l’une d’origine ashkénaze, l’autre d’origine séfarade, comme une volonté d’intégration à l’idéal républicain laïc de la Troisième République.

Enfin, ces deux tombes rappellent par leur décors les pays d’origine de leur premier occupant, avec un fronton de style néo-russe pour Grunwaldt,[43] une évocation de l’antiquité égyptienne et grecque pour Adès.

Nous profitons de cette comparaison pour évoquer un autre point commun, moins heureux celui-ci, entre les tombes : l’état préoccupant des deux sépultures qui ne cessent de se dégrader.

Un dernier point mérite d’être commenté : celui du changement dans les inscriptions qui est intervenu sur la stèle. La photographie prise à l’occasion du discours de Pierre Mille lors de l’inauguration de la tombe Adès permet de distinguer les inscriptions telles qu’elles avaient été conçues à l’origine par Guimard. On voit qu’il a soigneusement varié les tailles des caractères (« Adès », « Admirateurs » et dans une moindre mesure « Amis » étant ainsi mis exergue) et qu’il a groupé les inscriptions en trois paragraphes (l’identité du défunt, les commanditaires de la tombe, les œuvres littéraires du défunt).

Détail de la photographie de Pierre Mille prise aux aux obsèques d’Albert Adès au cimetière du Montparnasse le 28 avril 1923. Photo agence Meurisse, 1923. Source Gallica. Droits réservés.

Mais les photographies actuelles (prises à partir de 2003) montrent une toute autre disposition des inscriptions. Un « A » est apparu au-dessus du nom d’Adès qui reste en gros caractères alors que sur les autres lignes les hauteurs des lettres ont été plus ou moins égalisées. On constate aussi que si les « A » sont restés identiques à ceux d’origine, le dessin des autres caractères a changé (notamment les « E » et les « S ») et que les séparations entre les groupes de lignes se sont estompées. Ces changements qui affaiblissent l’originalité des inscriptions d’origine, ne sont probablement pas dus à Guimard. Nous hésitons à les attribuer au comité d’honneur qui aurait pu être insatisfait de la faible taille des titres des œuvres d’Adès. Faute d’informations plus précises[44], nous pensons qu’il s’agit plutôt d’une remise en forme des inscriptions qui ont progressivement été dégradées par les intempéries, comme le sont le reste des motifs sculptés. Cette modification a ainsi pu être commandée par la famille et exécutée par un graveur en lettres quelque peu routinier.

Stèle de la tombe d’Albert Adès au cimetière du Montparnasse (détail). Photo Olivier Pons.

Signalons enfin que la tombe présente maintenant un état qui est devenu préoccupant et qui nécessite des travaux d’entretien sérieux avant qu’une dégradation irrémédiable ne survienne.

Frédéric Descouturelle et Olivier Pons

[1] Vigne, Georges ; Ferré, Felipe, Guimard, éditions Charles Moreau & Ferré, 2003, p. 252.

[2] Adeline Guimard a exposé le portrait du cardinal Louis Ernest Dubois (1856-1929), qu’elle avait réalisé en 1922, lors d’une exposition qui s’est tenue du 09 au 27 Novembre 1943 aux Arthur U. Newton Galleries, 11 East 57th Street, New York City.

[3] En 1918 lorsque Mme Veuve Léon Nozal demande à Hector Guimard de libérer les ateliers qu’elle lui louait avenue Perrichont prolongée, Hector écrit à Paul Léon (1874 – 1962), Directeur des bâtiments civils aux Ministère des Beaux-Arts pour lui demander de l’aide. Ce dernier accèdera rapidement à sa demande en lui proposant les hangars adossés à l’ancienne orangerie du Domaine de Saint-Cloud. Cf. Oppenheim-Guimard, Adeline. Papers. New York Public Library, MssCol 1264.

[4] Cf. note 1, p. 354-355.

[5] L’Égypte avait un statut politique complexe : elle était sous tutelle ottomane, officieusement sous protectorat britannique à partir de 1882, tout en étant dans la mouvance économique de la France pour les banques (le Crédit foncier), les usines de coton, de sucre (Say), la Compagnie du canal de Suez, etc. ; mais aussi de la Belgique (le baron Empain) et de l’Italie. Mais la France et l’Angleterre y exerçaient de fait un rôle dominant : rôle culturel et linguistique pour la première, politique et industriel pour la seconde. Au Caire et à Alexandrie, la diversité culturelle, linguistique et religieuse était patente. Il y avait, par exemple, une grande variété d’écoles au Caire : L’Alliance universelle (juive), arménienne, anglaises, allemandes et françaises. Outre l’arabe, le grec, l’arménien et le turc, trois autres langues étaient parlées : l’italien, le français et l’anglais. Le français était la langue officielle des cours de justice. En 1914, l’Angleterre mis un terme à la suzeraineté ottomane. En 1922, l’Égypte déclara unilatéralement son indépendance.

[6] Adès, Edmone, Adès chez Bergson. Reliques inconnues d’une amitié, éditeur N. de Fortin & fils, Paris, 1949.

[7] À propos de Lazare Weiller, voir plus bas : Le comité d’honneur et la souscription.

[8] Acte de naissance d’Edmone le 1er septembre 1916. Edmone Adès (Paris, 29/08/1916 – Drap, 05/02/2004) a adopté la carrière que son père aurait souhaité pour lui-même : elle a été aquarelliste et graveuse. Elle a exposé en 1957 à la Galerie Benézit, rue de Seine à Paris et en 1973 à la Bibliothèque nationale. Elle demeurait alors 174 bd Berthier à Paris. En 1962, elle effectue une estampe intitulée « Boulevard Berthier (face au) » qui se trouve à la Bibliothèque nationale, Département Estampes et photographie.

[9] Le Matin, 21/06/1920.

[10] Carnet d’Adeline Guimard, New York Public Library. Cette appréciation du portrait de Mme Adès montre bien qu’Adès se considérait aussi comme un peintre. Inès Adès préférait l’Égypte à Paris. À cette date, elle devait séjourner au Caire.

[11] Voir l’article d’Elena Fornero, « Reproduire la vie : l’influence d’Octave Mirbeau sur la dernière mouture du roman Le livre de Goha le simple d’A. Adès et A. Josipovici », 2018, cité en bibliographie.

[12] C’est pourquoi il se déclare « cubiste » lorsqu’il écrit à Adeline Guimard en juillet 1919.

[13] Selon https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7650296t/f3.item.r=%22Emmanuel%20Gondouin%22.zoom

[14] Comme l’indique le certificat de décès d’Albert Adès, son père était déjà mort en avril 1921.

[15] Je dédie ce travail à Diane de Picciotto-Jorland (1916, Le Caire – 2020, Paris).

[16] L’annonce du décès d’Adès est notamment parue dans Le Figaro le 20 avril 1921, dans l’Univers israélite le 29 avril 1921 avant d’être reprise dans L’Écho sioniste le 1er janvier 1922.

[17] Dossier de la tombe Adès à la conservation du cimetière du Montparnasse, 29e division, réf. 129 perpétuelle 1921.

[18] Interview de Jules Adès dans le journal Paris-Midi du 7 janvier 1933. Jules (Josiah V.) Adès signale que A. Josipovici parlait le français encore mieux qu’il ne l’écrivait, mais qu’il manquait d’imagination. En revanche que celle d’Albert Adès était « ahurissante. Doué d’une grande sensibilité, très riche en idées – trop riche car désordonné et incapable de rien sacrifier au métier – Adès trouvait son parfait complément en Josipovici. » Josiah Adès a exposé des gouaches à Paris en décembre 1938, Le Temps, 02/12/1938.

[19] La situation des juifs en France était alors plutôt relativement enviable en regard de leur situation dans les autres pays européens, en bonne partie grâce à la Révolution Française qui a établi le principe de liberté du culte et de conscience, puis de Napoléon qui a organisé en 1806-1807 le Grand Sanhédrin (Tribunal Suprême) à Paris, une assemblée de 71 rabbins et laïcs qui établira en France le premier consistoire central et l’administration du culte juif dans l’Empire.

[20] Jean a eu trois épouses. La première Sacha Rabinovich a eu un fils Gabriel (David) Josipovici, né à Nice 8/10/1940. En raison de leur religion, ils ont dû fuir l’occupation de la France par les Nazis. Après avoir séjourné dans le Sud de la France, Sacha retourne en Égypte entre 1945 et 1956, puis émigre avec son fils en Grande Bretagne. Elle écrit des poèmes, traduit des écrits de Maurice Blanchot en français et d’autres écrits de l’italien vers l’anglais. Son fils Gabriel est un brillant universitaire contemporain qui écrit sur la musique, la peinture et le temps. Grâce à lui, des fragments de la vie familiale de ses père, mère et grand-père nous sont connus. A propos de sa mère, voir : A life. Biography of Rabinovich Sacha (9/12/1910, Le Caire – 23/3/1996, Brighton). Le lecteur intéressé pourra consulter le site de ce prolifique auteur : http://www.gabrieljosipovici.org

[21] En 1897, Octave Mirbeau a pris position (avec Zola et bien d’autres) en faveur du capitaine Dreyfus. En 1919, dans La Renaissance de l’art français, Adès a écrit un beau texte sur les tableaux et sculptures que possédaient les Mirbeau (Renoir, Pissarro, Cézanne, Van Gogh, Rodin…). Après le décès de son époux, Mme Mirbeau les vendra aux enchères pour établir une fondation au profit de La Société des Gens de Lettres.

[22] Voir plus bas : La tombe d’Albert Adès : le comité d’honneur et la souscription.

[23] À ne pas confondre avec l’hebdomadaire satirique et littéraire homonyme paru en 1903.

[24] Dans L’Europe nouvelle du 10/06/1922 (p. 719), Dominique Braga écrit que le livre inachevé d’Albert Adès n’aurait pas dû être complété par Berger et Obey.

[25] Cf. note 12. Emmanuel Gondouin (1883 – 1934) a effectué un portrait remarqué d’Octave Mirbeau en 1919. Magdeleine A-Dayot décrit l’exposition rétrospective en hommage à Gondouin qui a eu lieu en 1935 comme suit : « Rétrospective Emmanuel Gondouin, Galerie Druet, 20, rue Royale. Il était juste de faire connaître au public l’œuvre de l’admirable coloriste que fut le douloureux Emmanuel Gondouin. L’exposition qui vient de réunir ses œuvres est non seulement un hommage mérité, mais, aussi, une belle évocation d’un frisson d’art. » (p.359).

[26] Sur Ganem, voir Pierre Larcher « La réception des sîra-s en Occident : Antar de Chekri Ganem (1910) », dans Lectures du Roman de Baybars, sous la direction de Jean-Claude Garcin, collection Parcours méditerranéens, Éditions Parenthèses/MMSH, 2003, p. 245-261.

[27] La ville de Guéthary a donné à l’une de ses rues le nom de rue Comte de Swiecinski.

[28] Fernand Braun est décèdé à Paris, 14 avenue de la Grande Armée. Le 16 octobre 1912 il a épousé Alice Birman à Paris dans le Xe arrondissement. Le compositeur Camille Saint-Saëns qui a fait de fréquents séjours en Égypte, a été l’un des témoins de ce mariage. Deux enfants sont nés de ce mariage : une fille, Reine Marguerite et un fils, Marc André.

[29] Accessible sur le site de la Bibliothèque Nationale de France.

[30] Nubar (Nubarian) Pacha (Smyrne, 1825 – Paris, 1899) polyglotte arménien formé à l’école de Sorèze (Tarn) ainsi qu’à l’École égyptienne de Paris entre 1826 et 1831, a tout d’abord été l’interprète de différents khédives, puis plusieurs fois ministre ou premier ministre en Égypte. Il avait élu domicile à Paris bien avant sa mort dans la capitale.

[31] Mme Mirbeau était à Rennes avec son mari lors du procès où Dreyfus a été gracié en 1899.

[32] Le nom de Bergson a pour origine Berkesohn. Le grand-père paternel du philosophe est enterré au cimetière juif de la rue Okopowa à Varsovie. Henri Bergson était domicilié 47 boulevard Beauséjour, dans le XVIe arrondissment. La rencontre entre Bergson et Adès a eu lieu en 1917.

[33] Gustave Geffroy a publié en 1928 un livre intitulé Monet, sa vie, son œuvre qui sera réédité en 1980 à Paris, éditions Macula, 556 p.

[34] En 1919, lors du vote de l’académie Goncourt présidée par Geffroy, le livre d’Adès et Josipovici Goha le simple a recueilli quelques voix au premier tour mais Proust a remporté le prix avec A l’ombre des jeunes filles en fleurs. Cf. Laget (1983).

[35] Lors d’une vente aux enchères de dessins et de lettres d’Adès en juin 2017 (ALDE 1, rue de Fleurus 75006) un document mentionnait qu’Adès avait séjourné à Saint-Wandrille chez Georgette Leblanc et Maurice Maeterlinck, auteur adulé par Mirbeau.

[36] Saint-Saëns avait prodigué ses conseils pour la construction du grand orgue de la Salle Humbert de Romans de Guimard.

[37] Son concerto pour piano n° 5, le plus célèbre, composé en 1896 à Louxor, est surnommé L’Égyptien.

[38] Voir note 2.

[39] Voir note 3.

[40] La carrière scientifique, politique et internationale de Lazare Weiller est clairement présentée dans : https://www.histv.net/lazare-weiller-le-meteore.

[41] Il vient immédiatement à l’esprit l’homophonie du nom d’Adès avec celui du dieu grec Hadès qui, justement, règne sous terre et donc sur l’empire des morts. Guimard aurait-il voulu faire ainsi un clin d’œil amusé ou a-t-il plus simplement voulu évoquer la période ptolémaïque de l’Égypte ancienne ?

[42] Un cimetière israélite a existé au sein du cimetière du Montparnasse jusqu’en 1881. Postérieure à la destruction de cet emplacement, la tombe Adès est située dans une des divisions majoritairement occupées par des familles juives.

[43] On consultera à ce sujet l’article consacré à la tombe Grunwaldt sur notre site internet.

[44] Le dossier de la tombe que nous avons consulté à la conservation du cimetière ne contient aucune information quant aux travaux effectués, par Guimard ou par d’autres, ultérieurement.

Les archives de la planète moderne — le déménagement de la bibliothèque de Jean-Pierre Lyonnet

C’était prévu au printemps dernier, la Covid 19 en a décidé autrement. Ce samedi 23 janvier, les membres du bureau du Cercle Guimard avaient rendez-vous au 16, boulevard Beaumarchais, à deux pas de la place de la Bastille, à Paris. La mission de ce commando ? Récupérer une collection unique de documents, celle – aussi précieuse qu’étendue – qu’avait réunie Jean-Pierre Lyonnet, président-fondateur du Cercle, disparu le 25 septembre 2019. En lien avec l’association depuis sa création en 2003, Monique, épouse de l’ancien président, en accord avec Thomas et Clara leurs enfants, avait émis le souhait que cette « accumulation » – aussi intéressante qu’impressionnante, demeure entière et, partant, reste utile. Cette volonté bien sûr entendue avec grand intérêt par le Cercle, s’est concrétisée en ce samedi de janvier.

Une partie de la bibliothèque de Jean-Pierre Lyonnet, boulevard Beaumarchais à Paris.

C’est donc avec enthousiasme que les membres du Cercle ont transféré dans des cartons (plus de 50 et une vingtaine de grands sacs pour les hors-formats et documents fragiles…), les six rayonnages emplis d’ouvrages de la bibliothèque d’histoire et d’architecture Jean-Pierre Lyonnet. D’abord, une imposante section Art nouveau, avec – à tout seigneur, tout honneur – une large place réservée à Hector Guimard, puis de nombreux livres, documents et publications ayant trait aux divers mouvements modernes (style International, Bauhaus… et leurs grandes figures : Le Corbusier, Rob Mallet-Stevens, Perret, Plumet…). S’y ajoutent des sections entières sur les bâtiments industriels, les transports, les aéroports et même… les autodromes, ainsi que d’innombrables classeurs rassemblant articles, originaux, cartes postales et autres images parfois inédites et rarissimes. Cela aussi bien pour la France que pour de nombreux pays étrangers, avec une mention spéciale pour les Etats-Unis et super-spéciale pour l’Angleterre, pays quasi d’adoption et cher à Jean-Pierre Lyonnet. Surtout, cet ensemble rassemblait une dizaine de collections – parfois complètes – de revues et de publications consacrées à l’architecture. Citons « La Revue du bâtiment », « L’Architecte », « Le Studio », sans oublier, la toujours actuelle et barcelonaise « Coup de Fouet ».

Une empaqueteuse et trois spectateurs du bureau du Cercle Guimard lors du transfert de la bibliothèque de Jean-Pierre Lyonnet, boulevard Beaumarchais à Paris.

Dûment classées et empaquetées – mais non répertoriées (le travail reste à faire !) –, ces pépites ont pris le chemin du XVIe arrondissement, pour rejoindre le Castel Béranger, l’immeuble qui, au début du siècle dernier, abritait l’agence d’Hector Guimard. Ultime clin d’œil à Jean-Pierre Lyonnet, qui a dépensé tant de temps et tant d’énergie à honorer l’architecte d’art.

Vue partielle du fond Jean-Pierre Lyonnet réinstallé dans l’ancienne agence de Guimard au Castel Béranger.

Avec ce qu’il convient désormais d’appeler le fonds Jean-Pierre Lyonnet et la donation Arthur Gillette, le centre d’archives et de ressources du Cercle Guimard prend corps.

L’univers d’Alfred Jarry dans l’entourage d’Horta, de Van de Velde et de Guimard — Première partie, les Ubus bruxellois —

À la surprise, peut-être, de quelques-uns de nos contemporains, nous allons faire état dans ces articles d’une connivence qui a existé entre des milieux artistiques qui, de prime abord, avaient peu à voir entre eux. C’est pourtant ce que nous permettent deux petites études parallèles. La première relate l’existence de la société des Ubus bruxellois dont ont fait partie, vers 1900, Henry Van de Velde et certains des commanditaires de Victor Horta. La seconde nous sera fournie par le dépouillement de la revue La Critique où tant les productions guimardiennes que les productions jarryques ont été régulièrement chroniquées. Sachant que nous sommes tous des pataphysiciens inconscients[1], nous nous garderons bien cependant de présenter Henry Van de Velde ou Hector Guimard comme des pataphysiciens conscients. Nous voulons simplement mettre en lumière l’une des facettes du milieu intellectuel et artistique dans lequel ils évoluent alors.

Dans les années 1890 et 1900 l’Art nouveau est certes l’une des expressions de la modernité, mais il puise également à la source du symbolisme littéraire et pictural qui l’a précédé à partir des années 1880 et s’est parfois confondu avec lui. En témoignent les productions de nombre de figures marquantes de l’Art nouveau comme Carlos Schwabe, Alfons Mucha, Georges De Feure ou Émile Gallé qui sont largement empreintes de symbolisme. Celui-ci, dans sa réaction contre le naturalisme et le réalisme, invente un langage, notamment pictural, conçu hors du cadre spatial et temporel habituel, élaboré dans un refus du « progrès » (scientifique et même social) et plus largement du monde immédiatement accessible à nos sens. De la transmission partielle de cette esthétique découle l’une des ambiguïtés de l’Art nouveau qui met volontiers en scène la nostalgie d’une société préindustrielle exprimée par la transformation de motifs médiévaux, orientaux ou issus d’une nature non encore domestiquée, tout en revendiquant chez une bonne part de ses promoteurs, une alliance de l’art et de l’industrie.

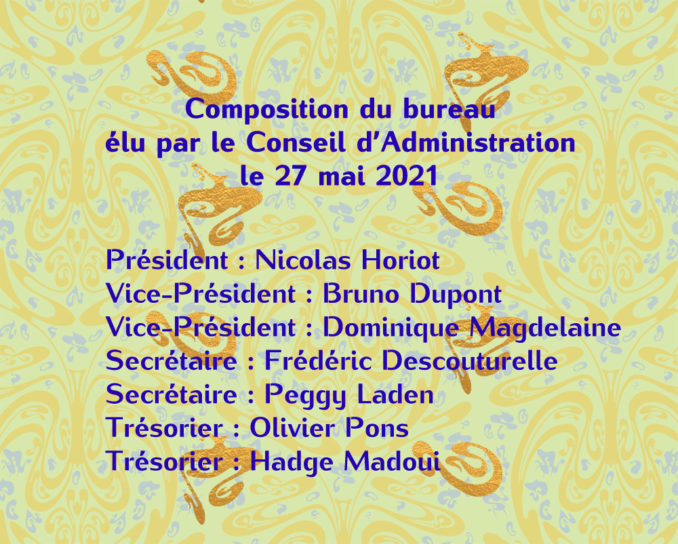

Quant à l’œuvre d’Alfred Jarry (1873-1907), elle-même liée au symbolisme, elle a donné naissance à un univers littéraire et graphique tout à fait percutant dont le retentissement fut à la fois limité dans son audience immédiate et très puissant dans sa postérité. Sa pièce Ubu roi a tout d’abord été une geste collégienne collective, que Jarry a remaniée à de nombreuses reprises pour un théâtre de marionnettes, puis publiée en avril 1896 et mise en scène au théâtre de l’Œuvre, dirigé par Lugné-Poe, en décembre de la même année. Son personnage titre, le Père Ubu, est caractérisé tout autant par son sadisme, sa rapacité, sa goinfrerie et son absence totale de sens moral que par son imbécillité et sa veulerie. Cependant, il ne faut pas y voir la caricature d’un personnage ou d’un type social, ni la personnification de la bêtise ou des vices humains, ni même l’extériorisation du refoulement des pulsions[2], mais une figure ambivalente qui atteint une sorte de perfection dans sa monstruosité. Dans d’autres publications de Jarry, en effet, la polysémie d’Ubu se renforcera, notamment lorsqu’il se présentera comme « Docteur en ’Pataphysique », « une science que nous avons inventée et dont le besoin se faisait généralement sentir »[3] avant que Jarry ne la théorise dans la navigation de Faustroll.[4] Parallèlement à sa production littéraire et théâtrale, Jarry aura une activité de création graphique, essentiellement sous forme de dessins et de gravures sur bois. D’un style absolument original, ces œuvres fixent notamment l’aspect d’Ubu au graphisme révolutionnaire[5] avec sa tête pyriforme[6], sa bedaine qui se confond avec sa « gidouille », sa poche, son bâton et son « croc à phynance ».

Alfred Jarry. Véritable portait de Monsieur Ubu, 1896. Gravure sur bois, 12 x 7,3 cm. Paru dans Le livre d’Art, n° 2, 25 avril-25 mai 1896, puis dans l’original d’Ubu roi, 11 juin 1896, p. 7 (in Arrivé, Michel, Peintures, gravures et dessins d’Alfred Jarry, Collège de ’Pataphysique, 1968, p. 53).

Le groupe des Ubus bruxellois

C’est grâce à notre amie bruxelloise Christine van Schoonbeek (Ubustine pour les pataphysiciens) que nous est parvenue la connaissance de l’une de ces sociétés engendrées par la zwanze[7] locale. Nous nous contentons donc (et avec sa permission) de la citer, parfois de commenter son texte, et de reproduire les illustrations parues dans son remarquable ouvrage Les portraits d’Ubu[8] :

« Au-delà des frontières, et resté inconnu jusqu’à ce jour, un groupe d’industriels et d’artistes[9] se réunit régulièrement à Bruxelles dès 1900, sous le nom générique “les Ubus”. Ils se “dénomment” individuellement : Ubutrique (Eugène Autrique), Ubugène Monseur ou Monseubur (Eugène Monseur), Petrubucci (Raphaël Petrucci), Ubu Tassel (Émile Tassel), La Mère Ubu, (la femme de ce dernier[10]), Henry van Ubuveldre (Henry Van de Velde), Ububerti (Alphonse Huberti), Lefébubure (Charles Lefébure). »[11]

Nous étoffons ci-dessous les notes de Christine van Schoonbeek se rapportant aux personnages évoqués :

Eugène Autrique (1860-1912), ingénieur, professeur à l’École Polytechnique de l’Université Libre de Bruxelles, était l’ami et le commanditaire de Victor Horta pour sa maison chaussée de Haecht en 1892. Il était aussi membre comme Victor Horta, Émile Tassel et Charles Lefébure de la loge maçonnique Les Amis philanthropes.

Eugène Autrique, photo internet.

Eugène Monseur (1860-1912) écrivain et philologue, enseignait à l’Université Libre de Bruxelles (sanskrit, histoire comparée des littératures modernes, puis grammaire comparée du grec et du latin) et était aussi spécialiste du folklore wallon. En 1901, il créa la Ligue Belge des Droits de l’Homme.

Eugène Monseur, photo internet.

Émile Tassel (1862-1922), professeur de géométrie descriptive à l’Université Libre de Bruxelles, était attaché depuis 1886 au bureau d’étude de la firme Solvay au sein duquel il avait Charles Lefébure pour collègue, lequel l’engageait à se constituer un capital en investissant dans la construction d’un hôtel particulier. Également membre de la loge maçonnique des Amis philanthropes, il chargea Victor Horta de la construction de sa maison, rue de Turin (actuellement rue Paul-Émile Janson) en 1893.

Émile Tassel, photo internet.

Vue de la cage d’escalier de l’hôtel Tassel par Victor Horta (1893-1895) après les restaurations effectuées par Jean Delhaye en 1984-1985. Photo extraite du livre Victor Horta, Hôtel Tassel, 1893-1895 par François Loyer et Jean Delhaye, éditions Archives d’Architecture Moderne, 1986.

Henry Van de Velde (1863-1967), peintre, créateur de papiers peints, de meubles et d’objets, puis architecte, était plutôt le rival que l’ami de Victor Horta. Il a joué un rôle clef dans l’éclosion et la diffusion internationale de l’Art nouveau puis du style fonctionnaliste. Menant une carrière itinérante entre Bruxelles, Paris, Berlin, Weimar (où il a créé en 1908 l’École des Arts décoratifs, ancêtre du Bauhaus), les Pays-Bas et la Suisse. Ses convictions sociales, héritées des lectures de William Morris l’ont mené à s’inscrire au Parti Ouvrier Belge et à prôner un art pour le peuple, même s’il travaillera surtout pour la haute bourgeoisie. Plus de quarante ans après ses débuts professionnels, Victor Horta, pourtant alors comblé d’honneurs, exprimera dans ses mémoires un ressentiment encore vif à son encontre, ne voulant le considérer que comme un « tapissier ».

Henry Van de Velde dans la salle à manger de sa villa Bloemenwerf, à Uccle, dans la banlieue de Bruxelles. Photo internet.

Alphonse Huberti (1841-1918) était professeur à l’Université Libre de Bruxelles, chargé du cours d’exploitation des chemins de fer à l’École Polytechnique de l’ULB. Il publiera, seul ou en collaboration, plusieurs traités sur les chemins de fer. Résident dans la commune de Schaerbeek, nous savons qu’il a participé à la vie artistique locale, notamment par le prêt d’œuvres du peintre Édouard Huberti (1818-1880).

Charles Lefébure (1862-1943) était le secrétaire personnel et l’ami de l’industriel Ernest Solvay. Également membre de la loge maçonnique des Amis philanthropes, c’est à son instigation qu’Horta reçut plusieurs commandes : celle de l’ingénieur Camille Wissinger pour son hôtel particulier, rue de l’Hôtel des Monnaies (1894-1897) et celle d’Armand Solvay, fils aîné d’Ernest Solvay, pour son fastueux hôtel particulier avenue Louise (1895-1903). En outre, Alfred Solvay (frère d’Ernest Solvay) garantira le prêt consenti par les banques auprès du Parti Ouvrier Belge et de la Société Coopérative Ouvrière pour la construction de la Maison du Peuple, commandée à Horta en 1896.

Charles Lefébure, photo internet.

Ami intime d’Henry Van de Velde et très bon photographe, Lefébure réalisera plusieurs clichés de l’intérieur et de l’extérieur du Bloemenwerf, villa construite par Van de Velde à Uccle en 1895, ainsi que des portraits de son épouse Maria Sèthe, portant des robes créées par son mari.

Maria Sèthe dans le hall du Bloemenwerf. Cliché de Charles Lefébure. Source internet. Sur le mur de gauche, on voit le portrait de Maria Sèthe (1891) par le peintre néo-pointilliste Théo Van Rysselberghe, ami d’Henri Van de Velde et de Paul Signac.

Raphael Petrucci (Naples, 1872 – Paris, 1917) sociologue-orientaliste français, travailla en Belgique de 1896 à 1914, en particulier à l’Institut de sociologie Solvay qui intègrera par la suite l’Université Libre de Bruxelles. Précédemment, vers 1889, alors à Paris, il fréquentait les artistes du cabaret du Chat Noir. Il fut également négociant d’art, mais aussi l’illustrateur d’un Candide de Voltaire[12]. Ajoutons qu’à travers son épouse Claire Verwée, Petrucci fréquenta notamment à Knokke, Rops et Demolder, amis de Jarry[13]. C’est à l’occasion de la naissance de Clairette Petrucci en 1899 qu’Henry Van de Velde a dessiné une bague destinée à Claire Verwée.

Bague créée en 1899 par Henry Van de Velde pour Claire Verwée, épouse de Raphaël Petrucci. Acquisition 2008 par les Musées royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles.

Notre hypothèse est que cet engouement ubuesque du groupe bruxellois est initialement introduit par Raphaël Petrucci. Les autres Ubus ont certes tous fréquenté Paris car à tous les niveaux scientifiques et industriels les échanges entre les capitales française et belge sont alors intenses et réciproques. Cependant, Petrucci est sans doute celui qui a été le plus en contact avec le milieu littéraire et culturel parisien et en particulier (pour faire simple) « montmartrois ». Reprenons le cours de l’exposé de Christine van Schoonbeek :

« […] Raphaël Petrucci a illustré par une série d’aquarelles réalisées pour ses amis, des exemplaires de l’Ubu enchaîné, précédé d’Ubu roi paru en 1900 [qui] débute par une véritable poire aux traits d’Ubu […] Dessinée en regard de la dédicace imprimée par Jarry à Marcel Schwob, la déformation piriforme d’Ubu, peu accentuée sur les autres dessins de Petrucci, devient une caricature de Shakespeare (la dédicace, on s’en souvient énonçait : “le Père Ubu hoscha la poire, dont fut depuis nommé par les Anglois Shakespeare”). »[14]

Raphaël Petrucci. Aquarelle d’un exemplaire d’Ubu roi et Ubu enchaîné. Club Ubu, c. 1900. Reproduit dans Les Portraits d’Ubu, p. 75.

D’après Christine van Schoonbeek,

« Les reliures et gardes “au couteau à phynance” […] ont probablement été réalisées d’après les dessins [… d’] Henry Van de Velde[15]. Le terrible attribut du héros se retrouve ainsi décliné avec raffinement comme un pur motif décoratif. »[16]

Reliure d’Ubu enchaîné précédé d’Ubu Roi, Paris, La Revue Blanche, 1900, relié vers 1900 pour le « Club Ubu ». Reproduit dans Les Portraits d’Ubu, p. 75. Deux exemplaires (celui de Raphaël Petrucci et celui de Charles Lefébure) ainsi que des « discours manuscrits, lettres et cartons nominatifs de table du Club Ubu » étaient présents à Bruxelles, lors de la double exposition Jarry Ymagier / Ecce Ubu organisée par Christine van Schoonbeek à Bruxelles et à Namur en 1997.

Dans une des aquarelles de Petrucci illustrant Ubu enchaîné (1900), le Père Ubu se fait volontairement fouetter par Pissedoux. Nous n’hésitons pas à y voir une amusante analogie avec le style d’Horta, dont la ligne est souvent décrite comme étant « en coup de fouet ».

Raphaël Petrucci. « Eh ! Quelle gloire, cette lanière obéit à toutes les courbes de ma gidouille. » Aquarelle, c. 1900. Reproduite dans Les Portraits d’Ubu, p. 74.

Mais que font exactement ces Ubus bruxellois ? Ils semblent avoir tout d’abord retenu que le Père Ubu aimait avant tout « manger fort souvent de l’andouille »[17] :

« De nombreux discours ou décrets insistent sur le rôle essentiel de Tassel. Ce dernier recevait les “Ubus” à sa table chaque jeudi. Hospitalité tellement appréciée qu’il était consigné à résidence : “sa manne hebdomadaire, apanage de ses devoirs royaux est devenu une nécessité de tout premier ordre pour la noblesse polonaise […]. Que la suspension du déjeuner Ubuesque ce jeudi 10 mai de l’an 1900 pouvait amener les plus graves conséquences [description d’une litanie de troubles]. Quand, à la rigueur, l’un des membres de la Noblesse Polonaise peut être admis à s’absenter, cette tolérance ne saurait s’étendre au cy-dessus nommé Roi-Esclave Ubu Tassel dont la présence est nécessaire à la sustentation et perpétuation de la vie des nobles. Attendu qu’il ne saurait être excusé par l’ordre reçu du Sénateur – Docteur en Pataphysique, Alpiniste[18] – Comptabiliste, Son Maître, puisqu’il a librement choisi sa fonction d’Esclave afin de mieux garantir Sa propre indépendance” ».[19]

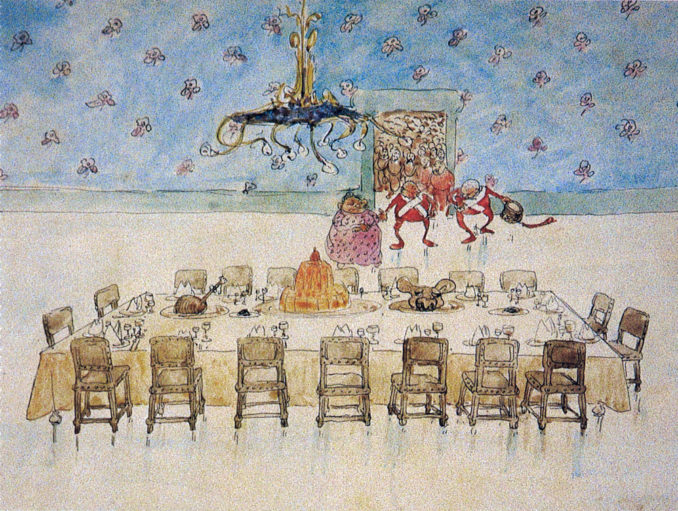

« […] Une des aquarelles de Petrucci, représentant la scène où “Père et Mère Ubu reçoivent à dîner Capitaine Bordure et ses partisans” — citation d’Ubu Roi (Acte I, scène 3) — est en réalité une mise en scène du groupe lui-même dont les réunions étaient “sauciales[20]” avant tout. L’identification va même plus loin dans la mesure où la “chambre de la maison du Père Ubu” dans laquelle “une table splendide est dressée”, représente la salle à manger de la maison de Tassel où avaient lieu les réunions des “Ubus” avec son papier peint, ses chaises et son lustre majestueux dessiné par Horta. »[21]

Raphaël Petrucci. « Bonjour Messieurs, nous vous attendions avec impatience. Asseyez-vous. » Aquarelle, c. 1900. Reproduite dans Les Portraits d’Ubu, p. 76.

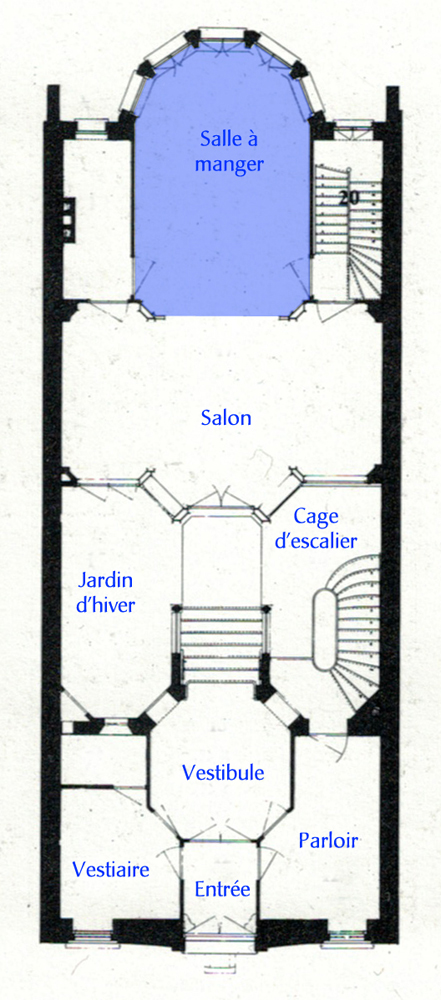

Cette aquarelle mérite une large digression. Tout d’abord, il faut admettre qu’elle représente une vue très déformée de ce qu’était réellement la salle à manger de l’hôtel Tassel. Celle-ci était placée au fond du bâtiment, dans son axe médian, éclairée à l’arrière par un bow-window donnant sur le (très petit) jardin mais aussi à l’avant par le puits de lumière central au niveau du jardin d’hiver et de la cage d’escalier. Elle était accessible par le salon et desservie par la cuisine en sous-sol. Les invités se présentaient donc par l’avant et non latéralement comme on le voit sur l’illustration de Petrucci.

Plan du rez-de-chaussée de l’hôtel Tassel. D’après un plan de Jean Delhaye.

À la différence des autres pièces du rez-de-chaussée, la salle à manger n’a pas fait l’objet d’un cliché d’époque la représentant dans son ensemble, sans doute parce que son ameublement n’a pas été réalisé d’emblée par Horta. En effet, dans un premier temps, Tassel n’a pas fait la dépense d’un tel mobilier. Mais il devait quand même être désireux d’équiper sa nouvelle demeure en style moderne puisque nous savons qu’il s’est rendu en compagnie de Horta à Paris, en juillet 1895, à la galerie L’Art Nouveau Bing pour y acheter des meubles[22]. La photographie dont on dispose, prise cette même année, montre seulement une vue partielle de la salle à manger vers le salon. Une portion de chaise peut néanmoins y être aperçue. Elle est de style néo-Renaissance, comme celles qui sont dessinées sur l’aquarelle de Petrucci.

Vue partielle de la salle à manger vers le salon de l’hôtel Tassel. Cliché pris en 1895, paru dans L’Émulation, reproduit dans le livre Victor Horta, Hôtel Tassel, 1893-1895 par François Loyer et Jean Delhaye, éditions Archives d’Architecture Moderne, 1986.

On sait qu’un peu plus tard, en 1898, Tassel a commandé à Horta un salon et une salle à manger[23]. Sans doute les chaises que l’on peut voir sur une seconde vue partielle de la salle à manger correspondent-elles à cette commande ultérieure.

Vue partielle du fond de la salle à manger de l’hôtel Tassel. On remarque la présence de chaises de Victor Horta. Date de la prise de vue inconnue. Photo internet.

Le lustre de la salle à manger représenté sur l’aquarelle de Petrucci est clairement une création d’Horta. Il s’apparente à celui qu’il a présenté au sein d’une salle à manger complète à l’exposition de La Libre Esthétique en 1897 ou au lustre de la salle à manger de la maison Frison ou encore à l’un des lustres du château de La Hulpe des Solvay en 1895, alors que la petite portion visible sur la photo de l’hôtel Tassel de 1895 appartient à un lustre de style néo-Renaissance[24]. Il est bien possible qu’après 1895, Horta ait fourni à Tassel un lustre de style moderne ou que tout simplement, là aussi, il ne faille pas prendre l’aquarelle de Petrucci pour un document descriptif historique.

Enfin, les papiers peint floraux hâtivement figurés sur l’aquarelle de Petrucci posent moins de problème. En effet, au contraire de Guimard qui s’est attelé semble-t-il dès 1895 à la création de modèles de papier peints, Horta a préféré la réalisation de motifs muraux originaux peints sur les murs ou la pose de papiers peints anglais. À une époque où son antagonisme avec Van de Velde n’est pas encore consommé, ce dernier est intervenu dans l’hôtel Tassel pour le choix des papiers peints[25]. À partir des photos anciennes, on peut identifier aux murs de la salle à manger de l’hôtel Tassel le papier peint de Charles F. A. Voysey, Elaine, édité par Essex & Co[26].

Les Ubus bruxellois s’amusent donc avec les personnages de Jarry et tout particulièrement le Père Ubu. Celui-ci est en quelque sorte leur exact opposé, car il est bien évident que ce cercle amical est composé de personnalités progressistes. Il comprend une majorité de professeurs de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) qui a été fondée en 1834 en réaction à la création la même année de l’université catholique de Malines[26], avec la volonté de diffuser la philosophie des Lumières. L’ULB recevra ultérieurement plusieurs dotations des frères Ernest et Alfred Solvay lui permettant de créer une école de commerce renommée. Comme nous l’avons vu plus haut, c’est encore dans l’entourage de ces deux industriels de la chimie que gravitaient plusieurs membres des Ubus bruxellois. Dans ses commencements, L’ULB a été fortement liée à la loge maçonnique la plus influente de Bruxelles, celle des Amis philanthropes. On y retrouvait, outre Victor Horta, nombre de ses clients. Avant-gardiste, cette loge a également œuvré à la création en 1864 de la première école de filles d’enseignement non-confessionnel de Bruxelles. Elle a aussi favorisé la fondation en 1885 du Parti Ouvrier belge, ancêtre du Parti Socialiste belge. Au sein de ce dernier, une Section d’Art a été créée en 1891. Enfin la loge des Amis philanthropes et le POB ont lutté pour l’établissement du suffrage universel en Belgique, partiellement obtenu en 1893.