Author: f.descouturelle

Les quincailleries d’Hector Guimard — Troisième partie : les dernières quincailleries du Castel Béranger

Toutes les photos appartenant aux auteurs ou au Centre d’Archives et de Documentation du Cercle Guimard doivent impérativement faire l’objet d’un accord du Cercle Guimard dans le cas d’un projet de publication, quel qu’en soit le support.

Après deux articles consacrés aux quincailleries des portes et des fenêtres du Castel Béranger, nous poursuivons la description des autres quincailleries créées par Guimard avec la maison Fontaine ou avec la fonderie Durenne pour l’équipement de son premier immeuble de rapport. Certaines ont été éditées pour chaque appartement et peuvent parfois encore se trouver dans l’immeuble et plus souvent sur le marché de l’art. D’autres ont probablement été fondues à exemplaire unique et ont, pour l’instant, disparu.

Présentes sur chacune des portes palières des appartements, les boutons de sonnettes ont une platine de forme grossièrement carrée dont la masse centrale semble chiffonnée et dont les quatre angles semblent aplatis par la force de pression exercée par les vis qui la maintiennent sur la paroi. Cette idée de déformation de la matière a été reprise par Guimard à de nombreuses occasions comme pour les fixations transversales initialement imaginées sur les portiques des accès découverts du métro.

Bouton de sonnette des portes des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Bouton de sonnette des portes des appartements du Castel Béranger. Haut. 6 cm, larg. 6,5 cm, prof. 3 cm. Coll. part.

Leur fonctionnement (un bouton poussoir sur ressort) et plus encore la dénomination retenue dans les légendes de la planche 35 du portfolio du Castel Béranger, « boutons des sonneries électriques », ne laisse pas de doute sur la présence de l’électricité au sein du Castel Béranger. Si le principe de la sonnette électrique a été déposé dès 1852[1], cette source d’énergie particulièrement moderne en 1895-1898 ne semble pas y avoir été utilisée pour l’éclairage. Dans son portfolio, Guimard reste d’ailleurs très discret sur les appareils d’éclairage en fonction dans l’immeuble. La lanterne présente dans la cour pourrait, avec sa cheminée protégée par un chapeau, fonctionner au gaz. Mais il n’est pas exclu qu’au moment de leur livraison, les appartements aient tout simplement été éclairés par des lampes à pétrole suspendues aux plafonds comme nous le verrons plus loin.

Ce modèle de bouton de sonnette a été utilisé par Guimard au moins pour le Castel Henriette[2]. Mais d’autres localisations ont pu exister comme le prouve cet exemplaire inséré sur une plaque en pierre (ardoise ?) dont les contours suivent ceux de la platine en les régularisant. Il est possible qu’il s’agisse de la sonnette du portillon donnant accès au patronage de la Salle Humbert de Romans. En ce cas, le fil électrique sortant du côté droit pour longer un joint de pierre nous donne l’indication de la façon dont Guimard entendait que le bouton fut positionné (renversé à 180° par rapport à la photo du portfolio).

bouton de sonnette électrique sur une plaque en pierre. Coll. part. Photo Elisa Tenorio.

La grande majorité des exemplaires initialement présents au Castel Béranger a subi le sort d’autres quincailleries de Guimard : volées puis collectionnées ou revendues. De ce fait, la plupart des sonnettes équipant actuellement les appartements sont des copies.

Copie de bouton de sonnette au Castel Béranger. Photo O. P.

Un autre type de sonnette électrique est présent sur la même planche du portfolio du Castel Béranger et est englobée dans la même dénomination des légendes « boutons des sonneries électriques ». Il s’agit cette fois d’une poire électrique dont la fonction était probablement l’appel de la domesticité. Les appartements du Castel Béranger qui s’adressaient à une clientèle de petite et de moyenne bourgeoisie, n’avaient pas d’office mais il était possible de louer des chambres de bonnes au sixième étage. Aucune de ces poires de sonnette n’est actuellement connue.

Poire de sonnette électrique des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 57 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Un troisième dispositif de sonnette est le « coulisseau en bronze de l’entrée principale sur plaque de lave émaillée » reproduit sur la planche 35 du portfolio. Il a vraisemblablement été édité à un nombre d’exemplaires très restreint et n’a sans doute été mis en place qu’au Castel Béranger.

Coulisseau de sonnette du portail du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

On en retrouve les éléments métalliques au n° 628, sur une photographie donnée par Adeline Oppenheim-Guimard à la Bibliothèque des Arts décoratifs en 1948. Ils figurent en compagnies d’autres quincailleries contemporaines ou plus tardives.

Coulisseau de sonnette en bronze du Castel Béranger. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948, photo Laurent Sully Jaulmes (détail).

Ce type de sonnette pouvait alors fonctionner de façon mécanique (par un câble faisant tinter une cloche) ou électrique[3]. Sa position sur la portion de grille entre le vantail et la colonne droite nous fait soupçonner qu’il s’agissait plutôt d’un mécanisme électrique, moins encombrant. La sonnerie retentissait dans la loge de la concierge qui commandait alors l’ouverture de la porte par un cordon.

Portail du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 4 (détail), Librairie Rouam, 1898. ETH-Bibliotheck Zürich http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-27774.

Malheureusement, ce coulisseau a disparu avant 1963. Une photographie prise à cette date montre qu’il avait déjà été remplacé par un bouton de sonnette électrique banal.

Détail du portail du Castel Béranger avec un bouton de sonnette électrique banal. Revue Bizarre n° 27, p. 9, 1er trimestre 1963. Photo P. Jahan.

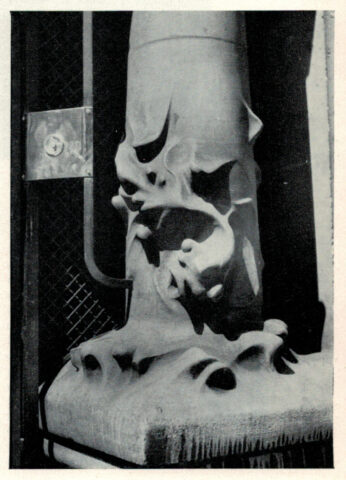

L’autre article de quincaillerie sans doute édité à exemplaire unique est le robinet de la fontaine de la cour.

Robinet de la cour du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 14 (détail), Librairie Rouam, 1898. ETH-Bibliotheck Zürich http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-27774.

Fontaine de la cour du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 14 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Si la fontaine en fonte, sans doute originellement bronzée, existe toujours, le robinet a disparu à une époque indéterminée et a été remplacé par un robinet banal, trop court pour remplir un seau posé dans le réceptacle central.

Fontaine de la cour du Castel Béranger, état actuel. Droits réservés.

C’est sans doute avec les pitons des tringles des tapis des escaliers que transparaît le souci de Guimard de ne négliger aucun détail décoratif (cf. notre article sur les tapis et les moquettes de Guimard). Sur un article nécessairement simple, Guimard introduit un pincement latéral.

Pitons de tringles de tapis du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 51 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Ces pitons ont tous été ôtés à une date indéterminée, mais un nombre conséquent d’entre eux à été récupéré par Alain Blondel et Yves Plantin.

Lot de 25 pitons de tringles de tapis d’escalier du Castel Béranger, ancienne collection Yves Plantin, vente Auction France, Paris, 23/11/2017. Photo Auction France.

Deux pitons de tringles de tapis d’escalier du Castel Béranger décapés, ancienne collection Yves Plantin, vente Auction France, Paris, 23/11/2017. Coll. part. Photo F. D.

Actuellement, les tapis d’escalier du Castel Béranger sont maintenus par des tringles fixées avec des pitons banals.

À l’origine, chacun des appartements du Castel Béranger avait une minuscule salle de toilette pourvue d’un meuble lavabo dessiné par Guimard.

Salle de toilette d’un appartement du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 59 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

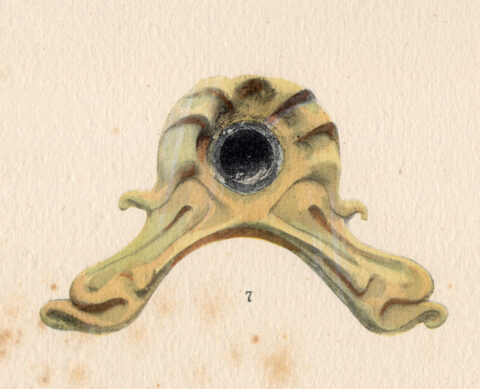

Le modèle de ce meuble économique aux lignes géométriques a peut-être préexisté au Castel Béranger mais a pu être modernisé par un accastillage métallique. Les boutons des tiroirs, les supports des porte-serviettes et la platine du robinet sont en « cuivre nickelé » et adoptent un modelage conforme aux autres décors du Castel Béranger.

Platine du robinet du meuble lavabo des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 59 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Supports des porte-serviettes du meuble lavabo des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 59 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Boutons des tiroirs du meuble lavabo des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 59 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

À notre connaissance, deux lavabos du Castel Béranger ont survécu. L’un d’eux a été acheté par Hector Guimard Diffusion et sera présenté dans le Musée Guimard au sein de l’hôtel Mezzara.

Lavabo du Castel Béranger, après restauration. Coll. Hector Guimard Diffusion. Photo F. D.

Au cours de sa restauration, il a été nécessaire de reconstituer la platine du robinet d’après les photos anciennes et de copier les boutons des tiroirs d’après l’une de celles de l’autre exemplaire connu.

Bouton de tiroir d’un lavabo du Castel Béranger. Coll. part. Photo F. D.

Tiroir d’un lavabo du Castel Béranger dans l’atelier de restauration de M. François Derobe (Meuse) avec une copie de bouton. Coll. Hector Guimard Diffusion. Photo F. D.

Ces boutons de tiroirs ont été employés par Guimard à la même époque sur plusieurs meubles comme son propre bureau situé dans son agence d’architecture au rez-de-chaussée du Castel Béranger puis transféré dans sa nouvelle agence au rez-de-chaussée de son hôtel particulier au 122 avenue Mozart.

Bureau de l’agence d’Hector Guimard exposé au Museum of Modern Art à New York. Photo MoMA. Droits réservés.

Même un article aussi insignifiant que la poignée des tabliers de cheminées des appartements a fait l’objet d’une création. Elle est répertoriée dans le portfolio du Castel Béranger sous le nom de « coquille en cuivre des rideaux de cheminée ». Nous n’en connaissons actuellement aucun modèle subsistant.

Poignée des tabliers de cheminées des appartements des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 51 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Si des cheminées étaient présentes dans les chambres, les salons et les salles à manger des appartements, la présence sur le portfolio d’une « grille en bronze des bouches de chaleur » indique qu’un mode de chauffage complémentaire par calorifères en sous-sol et conduits d’air chaud existait aussi au Castel Béranger.

Grille en bronze des bouches de chaleur des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 51 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Nous n’en connaissons actuellement aucun modèle subsistant, mais deux exemplaires ont été utilisés postérieurement par Guimard en tant que grilles d’aération et scellées dans la maçonnerie, l’une sur la façade latérale droite de l’hôtel Deron-Levent à Paris (c. 1907), l’autre sur la façade sur rue de la villa d’Eaubonne (c. 1907-1908).

Grille d’aération en façade latérale droite de l’hôtel Deron-Levent (c. 1907), 8 villa La Réunion, Paris XVIe. Photo F. D.

Grille d’aération en façade sur rue de la villa d’Eaubonne (c.1907-1908), 16 rue Jean-Doyen, Eaubonne, Val d’Oise. Photo F. D.

Nous achevons cet article avec quelques quincailleries en fonte de fer et donc probablement coulées par Durenne à Sommevoire, contrairement à tous ceux présentés plus haut qui sont en métaux cuivreux et qui ont vraisemblablement été fournis par la maison Fontaine.

Comme nous l’avancions plus haut, il est probable que les appartements du Castel Béranger ne bénéficiaient pas de l’éclairage électrique. Rien ne prouve non plus qu’ils aient eu un réseau d’éclairage au gaz. Mais le fait que dans quelques appartements subsistent des pitons en fonte fixés sur une solive en fer au centre des pièces, nous inclinent à penser qu’ils servaient à accrocher des lampes à pétrole que l’on pouvait monter et descendre au moyen d’une poulie pour modifier l’éclairage et pour recharger le réservoir en combustible.

Piton de suspension au plafond d’un appartement du Castel Béranger au deuxième étage sur rue. Droits réservés.

Seul le modèle de piton suspension destiné aux salons est mentionné dans le portfolio. Sans doute était-il d’un gabarit plus important que celui des autres pièces. Nous n’en connaissons actuellement aucun modèle subsistant.

Piton de suspension des salons du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 52 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.

D’autres articles de quincailleries du Castel Béranger nous sont à l’heure actuelle très peu connus. Il s’agit de décors de fixations métalliques ponctuant les solives de certaines pièces. Ils sont visibles sur deux planches du portfolio, aux plafonds d’une chambre (pl. 40) et d’un salon (pl. 49). Ces deux pièces faisaient partie d’un même appartement sur rue au second étage que Guimard a particulièrement utilisé pour les prises de vue reproduites dans le portfolio. Sur la photo de la planche 49 on voit aussi des décors de fixation sur un linteau métallique de l’oriel que Guimard a pris soin de faire souligner par une touche dorée.

Vue du salon de l’appartement à l’angle de la rue La Fontaine et du hameau Béranger au second étage du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 49 (détail), Librairie Rouam, 1898. ETH-Bibliotheck Zürich http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-27774.

Toujours présentes mais moins facilement visibles et non mentionnées par Guimard dans son portfolio, des bagues décoratives en fonte ornent l’insertion des barreaux de l’escalier de service du Castel Béranger.

Bagues décoratives des barreaux de l’escalier de service du Castel Béranger. Photo F. D.

Dans un prochain article, nous aborderons les quincailleries de Guimard produites en dehors du Castel Béranger et peu après.

Frédéric Descouturelle

avec la collaboration d’Olivier Pons

Notes

[1] Brevet déposé le 19 mars 1852 relatif à l’application de la télégraphie électrique aux sonnettes des maisons d’habitation et hôtels (INPI, brevet n° 273684). À cette époque aucun particulier ni même aucune entreprise ou institution n’est raccordée à un réseau électrique. Ceux-ci n’ont été développés qu’à la fin du XIXe siècle par des compagnies d’électricité. À Paris, les réseaux ont été interconnectés en 1907.

[2] L’exemplaire provenant du Castel Henriette a été donné au Musée d’Orsay par Alain Blondel et Yves Plantin 1979, OAO 485.

[3] Un brevet déposé le 31 décembre 1897 pour une amélioration du ressort de rappel fait état d’une variante électrique des coulisseaux de sonnettes (INPI, brevet n° 273684).

Appel à cotisation 2026

Le Cercle Guimard ouvre une année essentielle pour son avenir. Afin de renforcer notre capacité d’action et d’accompagner la création du futur musée Guimard, le Conseil d’administration proposera en 2026 d’engager la demande de reconnaissance d’utilité publique (RUP).

Ce statut représente un tournant majeur :

- il consolidera la légitimité de l’association,

- facilitera les partenariats publics et privés,

- et ouvrira de nouvelles possibilités de mécénat indispensables à nos projets.

Votre soutien est indispensable !

En adhérant ou renouvelant votre cotisation 2026, vous contribuez directement :

- à la préparation du dossier de RUP (un minimum de 200 adhérents est requis),

- au développement de nos actions de recherche, de protection et de valorisation de l’œuvre de Guimard,

- et à la dynamique collective qui porte le projet muséal.

L’adhésion s’effectue de préférence en ligne via Pay Asso, un outil de paiement sécurisé et simple d’utilisation.

Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant, puis « J’adhère en ligne », choisir la formule d’adhésion et régler avec votre carte bancaire.

Vitrail des portes coulissantes entre la hall le salon de l’hôtel Mezzara. Photo F. D.

Le Cercle Guimard étant reconnu d’intérêt général, 66 % du montant de votre cotisation est déductible de l’impôt sur le revenu (voir détails dans la page ci-dessus). Tous nos adhérents reçoivent un reçu fiscal.

Pour rappel : la cotisation couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année de règlement.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse infos@lecercleguimard.fr.

Ensemble, faisons franchir au Cercle une nouvelle étape !

Le Bureau du Cercle Guimard

Les quincailleries d’Hector Guimard — Deuxième partie : d’autres quincailleries créées pour le Castel Béranger

Toutes les photos appartenant aux auteurs ou au Centre d’Archives et de Documentation du Cercle Guimard doivent impérativement faire l’objet d’un accord du Cercle Guimard dans le cas d’un projet de publication, quel qu’en soit le support.

Après un premier article consacré aux serrures et aux boutons en porcelaine créés initialement pour le Castel Béranger, nous poursuivons la description des autres quincailleries créées par Guimard avec la maison Fontaine pour équiper principalement les parties communes et les appartements de son premier immeuble de rapport mais aussi plusieurs constructions contemporaines et postérieures jusqu’au milieu des années 1900.

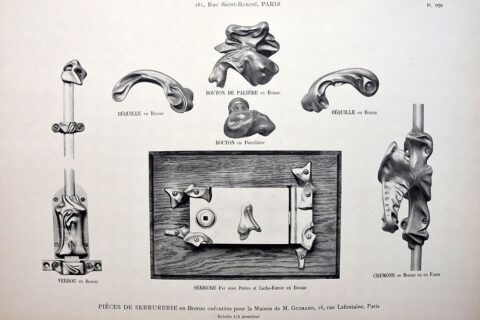

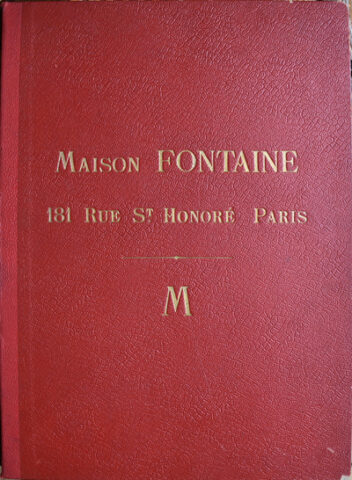

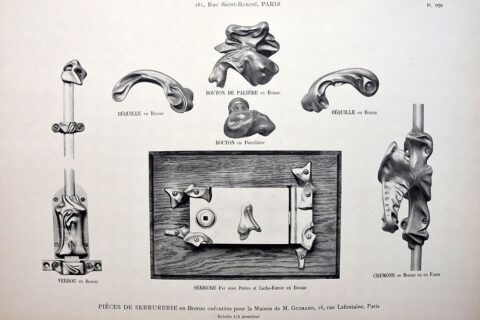

Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, la maison Fontaine a constitué, sans doute vers 1900, un portfolio de prestige réunissant certains de ses plus beaux modèles ayant fait l’objet d’une collaboration. La seule planche concernant Guimard reprend en son centre la serrure n° 276 (seul article de Guimard à être édité sur catalogue par Fontaine) et le bouton en porcelaine (qui était en réalité produit par Sauzin). On y trouve aussi d’autres quincailleries du Castel Béranger : le verrou, les béquilles des parties communes, la poignée palière des appartements, la poignée et le boîtier des crémones, tous photographiés avec une qualité bien supérieure à celle du portfolio du Castel Béranger où l’attrait apporté par la colorisation au pochoir s’est fait au détriment de la netteté des photos.

Planche du portfolio Fontaine, s.d. (c. 1900). Musée Fontaine. Photo F. D.

La poignée palière en laiton (ou en bronze)[1] est sans doute l’article le plus démonstratif de cet ensemble. Présente sur les portes des appartements, elle est fixe et ne sert qu’à les tirer pour les fermer en les claquant.

Planche du portfolio Fontaine M (détail), s.d. (c. 1900). Musée Fontaine. Photo F. D.

Le portfolio du Castel Béranger la présente sous plusieurs angles.

Poignée palière des portes des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Poignée palière des portes des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Rosace des poignées palières des portes des appartements du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Comme les modèles banals de ce type, elle est constituée de trois éléments : tout d’abord une platine qui est vissée sur la porte et qui comprend une tige filetée, ensuite une rosace percée en son centre et qui se superpose à la platine, et enfin une poignée dont le filetage se visse sur la tige de la platine avant d’être bloqué en fin de course par une cheville traversante. Le volume de cette poignée est complexe, à mi-chemin entre un bouton dont elle a la forme ramassée et d’une béquille dont elle possède l’extrémité distale. De prime abord, sa préhension semble moins évidente que celle des boutons de porte en porcelaine dont elle n’a pas les empreintes de doigts, mais, qu’elle soit placée vers le haut ou vers le bas, son extrémité distale s’insère parfaitement entre le pouce et l’index. Selon les modèles, la marque F.T se trouve sur la platine ou au revers de la rosace où apparaît aussi le n° 630.

Platine d’une poignée palière du Castel Béranger. Coll. part. Photo F. D.

Poignée et rosace d’une poignée palière du Castel Béranger. Coll. part. Photo F. D.

Cette poignée palière était aussi présente sur la porte d’entrée du Castel Henriette à Sèvres (détruit).

Porte d’entrée du Castel Henriette à Sèvres (1899-1903), portfolio Ferronneries de style Moderne, Ch. Schmid éditeur, première livraison, pl. XLIII (détail), s.d. (c. 1903), Coll. part.

Guimard l’a également utilisée un peu plus tardivement sur les portes des appartements d’une autre maison de rapport : l’immeuble Jassedé (1903-1905) au 142 avenue de Versailles à Paris où elle semble avoir fait sa dernière apparition.

Poignée de porte palière dans l’immeuble Jassedé au 142 avenue de Versailles. Photo F. D.

Au Castel Béranger, elles ont subi le même sort que les boutons en porcelaine des portes intérieures : volées et revendues. Celles qui se trouvent en collection privée et qui passent de temps à autre sur le marché de l’art proviennent donc majoritairement de cet immeuble où elles ont été remplacées par des copies vers 2000. Le Cercle Guimard en a aussi réédité quelques-unes, en bronze, avec la fonction d’une béquille et non d’une poignée fixe.

Copie d’une poignée palière du Castel Béranger, rééditée par le Cercle Guimard avec la fonction d’une béquille. Coll. part. Photo F. D.

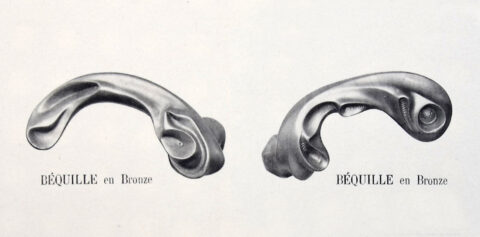

Toujours au Castel Béranger, Guimard a mis en place sur certaines portes des espaces communs des béquilles en laiton (ou en bronze)[2] de deux modèles, un gauche et un droit, qui sont sensiblement différents. Le portfolio Fontaine M en donne une belle reproduction photographique.

Béquilles droite et gauche du Castel Béranger, planche du portfolio Fontaine M (détail et photomontage), s.d. (c. 1900). La béquille gauche est à droite de l’image et la béquille droite est à gauche de l’image Musée Fontaine. Photo F. D.

Le portfolio du Castel Béranger donne également une vue de chaque modèle.

Béquille droite du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Béquille gauche du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 35 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

On retrouve la béquille droite dans la série de photographies donnée par Adeline Oppenheim-Guimard à la Bibliothèque des Arts Décoratifs en 1948.

Béquille droite du Castel Béranger. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948, photo Laurent Sully Jaulmes (détail).

Guimard semble avoir assez peu utilisé ces béquilles. On retrouve néanmoins le modèle gauche sur la porte de la devanture du magasin Coutolleau à Angers en 1897. Le modèle droit figurait vraisemblablement du côté intérieur.

Porte à deux vantaux provenant de la devanture du magasin Coutolleau à Angers, 1897. Musée d’Orsay, OAO 1194. Photo RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay)/Hervé Lewandowski.

De même, ces deux modèles de béquilles figuraient de part et d’autre de la porte d’entrée sur rue de la maison Coilliot à Lille (1898-1900).

Béquille gauche du Castel Béranger figurant à l’origine à l’extérieur de la porte d’entrée de la maison Coilliot, (1899-1900). Coll. part.

Ces béquilles sont donc beaucoup plus rares que les boutons de portes en porcelaine, mais quelques-unes sont passées sur le marché de l’art et ont pu être acquises.

Béquille droite du Castel Béranger avec la base recoupée. Coll. part. Photo F. D.

Le Cercle Guimard a également réédité quelques copies en bronze de la béquille droite.

Copie d’une béquille droite du Castel Béranger, rééditée par le Cercle Guimard. Coll. part. Photo F. D.

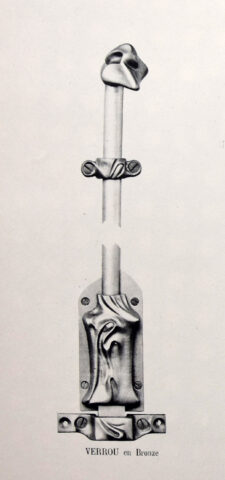

Le modèle de verrou en laiton (ou en bronze)[3] du Castel Béranger est peu connu. Il était pourtant présent en partie supérieure et en partie inférieure de nombreuses portes doubles des appartements de l’immeuble.

Meubles et objets décoratifs de Guimard, photographiés dans le salon d’un appartement du Castel Béranger, au deuxième étage, à l’angle de la rue La Fontaine et du hameau Béranger. Les verrous de la porte double sont encadrés en rouge. Cliché paru dans la Revue d’Art n° 1, novembre 1899. Coll. part.

Le portfolio du Castel Béranger en détaille les différents éléments : bouton d’un verrou supérieur (9), bouton d’un verrou inférieur (10), guide de tringle (11), gâche supérieure (12), platine (13)

Verrou du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 56 (photomontage), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.

Il existe en fait deux modèles différents : un verrou supérieur,

Verrou supérieur d’une porte du Castel Béranger. Photos O. P.

et un verrou inférieur. La platine et le guide de tringle sont communs aux deux verrous, alors que leurs boutons sont différents et que seul le verrou supérieur possède une gâche (celle du verrou inférieur étant une simple plaque métallique percée vissée au sol).

Verrou inférieur d’une porte du Castel Béranger. Photos O. P.

Curieusement, le portfolio Fontaine M présente un verrou inférieur muni d’une gâche supérieure.

Verrou inférieur du Castel Béranger (avec une gâche supérieure), planche du portfolio Fontaine M (détail), s.d. (c. 1900). Musée Fontaine. Photo F. D.

Gâche supérieure décapée du verrou du Castel Béranger, laiton. Coll. part. Photo F. D.

Ces verrous ont très probablement été employés par Guimard sur les immeubles contemporains ou légèrement postérieurs au Castel Béranger. Nous en avons la certitude pour le Castel Henriette et le Castel Val à Auvers-sur-Oise.

Verrou supérieur sur les portes-fenêtres du salon et de la salle à manger du Castel Val à Auvers-sur-Oise. Photo F. D.

Les systèmes de crémones du Castel Béranger ont été aussi produits par la maison Fontaine en un grand nombre d’exemplaires puisqu’ils équipaient toutes les fenêtres, intérieures et extérieures de l’immeuble. Les tringles sont en demi-rond d’une largeur de 16 mm.

Boîtier et poignée de crémone du Castel Béranger, planche du portfolio Fontaine M (détail), s.d. (c. 1900). Musée Fontaine. Photo F. D.

Crémone du Castel Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 57 (photomontage), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Comme l’indique la planche du portfolio Fontaine M, leurs éléments ont été fondus en deux matériaux d’aspect et de coût différents : la fonte et le laiton (ou le bronze)[4]. Il est probable que les exemplaires en laiton étaient destinés aux fenêtres des pièces de réception comme les salons (ci-dessous). Les exemplaires en fonte, destinés à être peints, étaient vraisemblablement relégués dans les autres espaces.

Salon d’un appartement du Castel Béranger, au deuxième étage, à l’angle de la rue La Fontaine et du hameau Béranger. Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 49 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. part.

Mais il arrive fréquemment que l’on trouve des poignées en laiton sur des systèmes en fonte, sans que l’on puisse savoir si elles ont été ainsi placées à l’origine ou si elles ont été déplacées depuis.

Boîtier en fonte et poignée en laiton d’un système de crémone provenant du Castel Béranger. Coll. part. Photo F. D.

Lorsque les éléments des systèmes de crémones sont en fonte, leur finition est d’une finesse inhabituelle.

Éléments en fonte décapés d’un système de crémone provenant peut-être du Castel Henriette. De gauche à droite : boîtier, poignée ; en haut, guide de tringle de milieu, guide de tringle supérieur, guide de tringle inférieur ; en bas, gâche inférieure et gâche supérieure. Coll. part. Photo F. D.

Ces systèmes de crémones ont très probablement été employés par Guimard sur les immeubles contemporain ou légèrement postérieurs au Castel Béranger. Nous en avons la certitude pour le Castel Henriette et pour le Castel Val.

Boîtier en fonte et poignée de crémone en laiton au Castel Val. Photo F. D.

Pour les restaurations du Castel Béranger en 2000, des copies ont été effectuées par la fonderie Rollinger à Nouvion-sur-Meuse pour remplacer les systèmes de crémones qui avaient disparu.

Le Cercle Guimard en a également réédité quelques exemplaires en bronze.

Copie d’un système de crémone en bronze par le Cercle Guimard. Coll. part. Photo F. D.

Dans un prochain article nous examinerons les dernières quincailleries du Castel Béranger produites par la maison Fontaine.

Frédéric Descouturelle

avec la collaboration d’Olivier Pons

Notes

[1] Le portfolio du Castel Béranger les donne comme étant en cuivre, tandis que le portfolio Fontaine M les donne comme étant en bronze. Dans le domaine de la quincaillerie, les différences et les confusions entre les dénominations de ces alliages, qu’elles soient commerciales, d’usages ou scientifiques sont alors très fréquentes.

[2] Ibid.

[3] Le portfolio du Castel Béranger les donne comme étant en cuivre, tandis que le portfolio Fontaine M les donne comme étant en bronze. L’observation d’un modèle ancien montre des traces de dorure. La plaque arrière de la platine est en laiton et les tringles en demi-rond ainsi que les pênes sont en fer.

[4] Le portfolio du Castel Béranger n’indique pas la nature du métal, tandis que le portfolio Fontaine M les donne comme étant en bronze ou en fonte.

Bibliographie

Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), Librairie Rouam, 1898.

Portfolio M Fontaine, « Maison Fontaine/181/Rue St-Honoré Paris/M », s.d. (c. 1900).

Thiébaut, Philippe, ouvrage collectif sous la direction de, Guimard, catalogue de l’exposition « Guimard » à Paris du 13 avril 1992 au 26 juillet 1992 et à Lyon du 23 septembre 1992 au 3 janvier 1993, Paris, musée d’Orsay/RMN, 1992.

Les quincailleries d’Hector Guimard — Première partie : les serrures et les boutons de portes du Castel Béranger

Toutes les photos appartenant aux auteurs ou au Centre d’Archives et de Documentation du Cercle Guimard doivent impérativement faire l’objet d’un accord du Cercle Guimard dans le cas d’un projet de publication, quel qu’en soit le support.

Après avoir dressé l’inventaire des quincailleries de l’hôtel Mezzara et être intervenu auprès d’une maison de vente aux enchères pour faire retirer une nouvelle attribution abusive à Hector Guimard [1], nous avons voulu récapituler ce que nous savons des quincailleries créées par l’architecte. Nos connaissances sur ce sujet ont progressé au cours des dernières années mais nous sommes susceptibles de modifier cet article dans le futur. Malgré les incertitudes qui subsistent, nous avons choisi de travailler par périodes chronologiques et par fabricants. Cette étude prendra ultérieurement sa place dans un ouvrage consacré aux décors fixes de Guimard.

Lors de sa première période de création architecturale, c’est-à-dire avant le Castel Béranger (1895-1898), Guimard ne semble pas avoir créé de modèles spécifiques de quincailleries, contrairement à ce qu’il avait accompli pour ses décors de céramiques édités chez Muller & Cie[2]. Il a donc utilisé ceux qui étaient disponibles dans les catalogues pléthoriques des fabricants, évitant simplement de recourir à des modèles de styles historiques.

Les premiers modèles « Guimard » seraient donc apparus avec le Castel Béranger, son premier immeuble de style moderne pour lequel il a tenu à dessiner chaque détail, relevant un défi à la fois artistique et industriel. En effet, hormis les paumelles des portes et des placards, aucun article de quincaillerie du Castel ne provient d’un catalogue commercial préexistant pour lequel il aurait été conçu par un artiste industriel anonyme. Comme pour les autres articles du décor fixe (céramiques, cheminées, staffs, papiers peints, lincrusta-Walton, etc.), le nombre des appartements à équiper (36) était suffisant pour envisager d’amortir financièrement la création de nouveaux modèles.

Comme en atteste la liste des entrepreneurs fournie par Guimard dans l’introduction du portfolio du Castel Béranger[3], l’entreprise choisie a été la prestigieuse maison Fontaine qui, dans sa communication actuelle, revendique être la plus ancienne serrurerie d’art d’Europe. Elle a été fondée en 1740 par M. Lavollée au 269 rue Saint-Honoré à Paris, puis reprise en 1842 ou 1846 par François et Joseph Fontaine, transférée en 1854 au 13 rue Molière, puis en 1866 au 181 rue Saint-Honoré à Paris où elle se trouve toujours. Au gré des successions et des changements d’actionnaires, elle a eu divers noms : Fontaine et Quintart en 1889 puis H. E. et L. Fontaine en 1891, Maison Fontaine H. E. & L. Fontaine en 1895, et enfin Maison H. et L. Fontaine frères et Vaillant en 1899[4]. Au moment de l’impression du portfolio du Castel Béranger, en 1898, Guimard libelle encore le nom de la société « H. et L. Fontaine ».

Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), table des planches (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.

Deux ans plus tard, à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris, la maison Fontaine a édité en août 1900 un extrait de son catalogue comprenant de nombreux modèles modernes.

Couverture du catalogue Fontaine édité en août 1900. « Maison Fontaine/Serrures décoratives/Styles anciens/essais modernes/181/Rue St-Honoré/Paris ». Coll. part.

La première page donne le nom de la société qui était alors « Fontaine Fres & Vaillant » et mentionne la présence de l’usine et de l’atelier de modelage à Boulogne-sur-Seine.

Première page du catalogue Fontaine (détail) édité en août 1900. Coll. part.

Sur une facture de 1912, le nom de la société s’est simplifié en « Fontaine & Vaillant ». Par commodité, nous désignerons l’entreprise sous le nom de maison Fontaine dans la suite de l’article.

En-tête d’une facture de la maison Fontaine, datée du 28 novembre 1912. Coll. part.

Un détail de cet en-tête montre la marque « F.T » constamment utilisée par la maison Fontaine, et qui avait été acquise de la maison Fromentin lors du rachat de son fonds.

Détail de l’en-tête d’une facture de la maison Fontaine, datée du 28 novembre 1912. Coll. part.

Sur les pièces commercialisées, la marque « F.T » apparaît sous la forme d’une plaquette semblable à celle de l’en-tête, ou d’un poinçon.

Poinçon « F.T » sur une poignée de crémone d’Eriksson éditée par Fontaine. Coll. part.

À l’époque du Castel Béranger, si la création en série des modèles de cet immeuble annonçait implicitement leur réutilisation par Guimard pour d’autres bâtiments contemporains[5], l’architecte n’envisageait pas pour autant leur édition sur catalogue. Il a fait une exception pour le modèle de serrure en applique qui figure sur l’extrait du catalogue Fontaine d’août 1900.

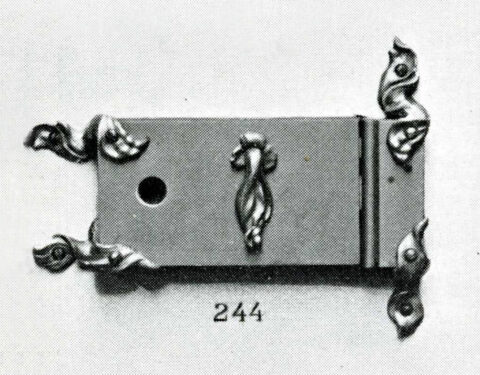

Cette serrure figure en effet sur la planche 585 en compagnie d’autres modèles modernes. Cinq d’entre eux sont dus à Alexandre Charpentier qui a déployé son talent de médailliste sur des surfaces rectangulaires. Trois autres sont dues à Christian Eriksson dont deux modèles de serrures doubles. L’une d’entre elles, intitulée La Curiosité (n° 214), a reçu un décor très fouillé, figuratif, voire symboliste.

Planche 585 de l’extrait du catalogue Fontaine, août 1900. Coll. part.

En revanche, la serrure n° 244 d’Eriksson est beaucoup plus simple puisque quatre pattes de fixation sont disposées autour de banals modèles de coffre et de gâche parallélépipédiques en acier.

Christian Eriksson, serrure n° 244, pl. 585 de l’extrait du catalogue Fontaine, août 1900. Coll. part.

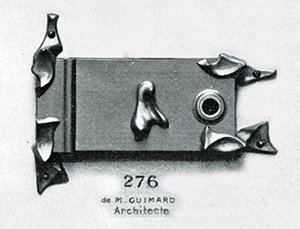

Ces pattes en forme de flammèches ont une forte similitude avec celles créées par Guimard pour un modèle de serrure équivalent, enregistré sur le catalogue Fontaine avec un numéro postérieur (le n° 276). Celles de Guimard, plus simples; semblent faites d’une matière malléable qui aurait été appliquée et tordue manuellement sur la serrure et sur la menuiserie[6]. Quant au cache-entrée, il donne plutôt l’impression de pendre depuis son point de fixation.

Hector Guimard, serrure n° 276, pl. 585 de l’extrait du catalogue Fontaine, août 1900. Coll. part.

Dans le portfolio du Castel Béranger, Guimard donne une version colorisée de sa serrure. Le coffre et la gâche y apparaissent bordés par un filet doré dont la couleur reprend celle des pattes de fixation en laiton[7].

Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 56 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.

Ces pattes semblent maintenir la serrure mais n’ont en réalité guère plus qu’une fonction décorative car la véritable fixation du coffre et de la gâche sur le cadre de la porte se fait par de solides vis qui ne sont pas visibles.

Pattes de fixation décapées de la serrure n° 276 de Guimard, laiton. Coll. part.

Serrure n° 276 de Guimard avec pattes de fixation et cache-entrée au Castel Béranger. Le bouton de porte en porcelaine est une copie moderne. Photo Ondine Schneider.

Pour ces serrures du Castel Béranger, Guimard a créé un modèle de bouton en porcelaine en deux couleurs : blanc et bleu.

Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), pl. 56 (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.

Deux boutons de porte Guimard/Sauzin, marques « S » et « Z » sous la virole. Coll. part. Photo F. D.

Ces boutons ont été édités par la maison Sauzin[8] mais n’ont pas fait l’objet d’une commercialisation en dehors de commandes de Guimard. La maison Sauzin était alors assez ancienne puisque l’on peut retrouver deux brevets déposés en 1868 ayant trait à un robinet en porcelaine et à un four pour céramique, à deux adresses différentes dans le Xe arrondissement de Paris. L’usine de production existait déjà à Montreuil-sous-Bois en 1875, avant une faillite en 1876. Vingt ans plus tard, en 1896 — donc au moment de la construction du Castel Béranger — Charles Sauzin a déposé un brevet pour un bouton double à griffe et vis arrêtoire, indessertissable. Le siège social était alors passé au 16 rue de la Folie-Méricourt dans le XIe arrondissement. Louis Masson a ensuite succédé à Charles Sauzin entre 1899 et 1903 et plus tardivement, la maison est passée sous la direction de O. Vandenbossche, attestée à partir de 1921.

Publicité pour la maison Sauzin parue dans La Construction Moderne du 9 février 1913. Coll. part.

On retrouve de façon certaine ces boutons (associés au serrures Fontaine n° 276) sur deux bâtiments chronologiquement proches du Castel Béranger : le Castel Henriette et l’hôtel Roy. Mais contrairement à la plupart des autres articles de quincaillerie créés à l’occasion du Castel Béranger, Guimard les a utilisés jusqu’à la Première Guerre mondiale, même s’ils ont progressivement été relégués hors des espaces de réception au profit de nouveaux modèles de béquilles en laiton. Leur forme plus anodine que ses autres créations de cette première époque Art nouveau, leur a en effet permis de s’intégrer sans heurts à ses évolutions stylistiques.

Guimard en a aussi fait réaliser une version en laiton (ou bronze) utilisée à la maison Coilliot à Lille. En raison de leur nature entièrement métallique, il est possible que ces boutons aient été cette fois produits par la maison Fontaine.

Bouton de porte en laiton (ou bronze) de la maison Coilliot à Lille (1898-1900). Coll. Hector Guimard Diffusion. Photo F. D.

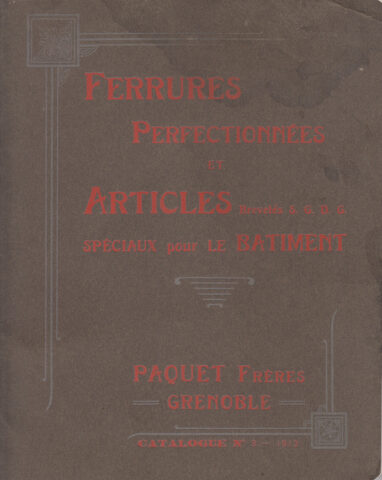

Quelques années plus tard, lors de l’équipement des immeubles des rues Gros, La Fontaine et Agar, ainsi que de l’hôtel Mezzara puis de la villa Hemsy à Saint-Cloud, Guimard a désiré commercialiser ce bouton en porcelaine. Il en a alors confié l’édition à une autre société : Paquet à Grenoble. Fondée en 1872, sa production nous est connue par l’existence d’un catalogue daté de 1912 qui révèle une entreprise spécialisée dans les articles métalliques pour le bâtiment. Elle ne proposait que cinq modèles de boutons de porte dont seulement trois étaient en porcelaine, ce qui incite à penser qu’elle se fournissait probablement en porcelaines auprès d’un sous-traitant. Leur montage exploitait la « monture LP » (probablement les initiales du chef d’entreprise) réputée indessertisable. L’entreprise a persisté au moins jusque dans les années trente.

Catalogue n° 3 de la maison Paquet en 1912, couverture. Coll. part.

Catalogue n° 3 de la maison Paquet en 1912, p. 63. Coll. part.

Bouton de porte Guimard/Paquet, marque « LP » sur la virole, hôtel Mezzara. Photo F. D.

À la demande de Guimard, la maison Paquet s’est engagée par lettres des 22 février et 11 avril 1911 à référencer son bouton en tant que « Modèle Style Nouveau H. G. »[9]. Mais finalement, si la formulation retenue sur le catalogue publié a bien conservé les initiales de l’architecte, la mention « Style Nouveau » a été supprimée. La maison Paquet ne le proposait qu’en couleur blanc ivoire et lui avait attribué le nom commercial de « bouton céramique flamme ». Cette dénomination descriptive est certes satisfaisante, mais la véritable explication de la forme mouvementée de ce bouton de porte n’a été livrée que bien plus tardivement. Dans la notice nécrologique qu’il lui a consacrée, publiée dans le premier numéro de la revue L’Architecture d’aujourd’hui en mai-juin 1945, Adolphe Dervaux, confrère et ami de Guimard, a écrit :

« Ainsi, le bouton de porte, que devait-il être, sinon le levier facile qui remplit la main ? Il prenait alors un peu d’argile molle et imprimait ses doigts dans sa masse : Voici le bouton de porte ! »

Cette expérience peut se renouveler facilement : la prise d’une motte de pâte à modeler dans la main gauche donne bien la forme générale du bouton, avant que son passage dans la main droite y imprime le pouce et le majeur. Malgré sa forme asymétrique, ce bouton peut ainsi être facilement manipulé des deux mains et utilisé indifféremment de l’un ou l’autre côté de la porte. Avec ce simple accessoire de quincaillerie, Guimard s’est radicalement démarqué de la tradition en matière d’art décoratif. Sa présence régulière sur le marché de l’art [10] en a fait l’une des créations les plus connues de Guimard et dont des copies continuent à être vendues.

Vers 1900, et également sans doute à l’occasion de l’Exposition Universelle, la maison Fontaine — outre l’extrait de catalogue dont il a été question plus haut — constituait un portfolio, publication de prestige réunissant certains des plus beaux modèles ayant fait l’objet d’une collaboration.

Portfolio Fontaine M, s.d. (c. 1900). Musée Fontaine. Photo F. D.

Cette fois, ce portfolio incluait plusieurs modèles de Guimard conçus pour le Castel Béranger, dont le bouton en porcelaine des serrures mais sans mentionner le nom de son fabricant.

Planche du portfolio Fontaine M, s.d. (c. 1900). Musée Fontaine. Photo F. D.

Les autres modèles de Guimard présents sur cette illustration feront l’objet d’un prochain article.

Frédéric Descouturelle

avec la collaboration d’Olivier Pons

Nous remercions Mme Christine Soulier, Responsable Serrurerie Décorative de la Maison Fontaine.

Notes

[1] Cf. notre article au sujet des quincailleries d’Eriksson.

[2] Une grande partie des décors céramiques des premières villas de Guimard sont présents sur le catalogue de Muller & Cie (cf. à ce sujet notre article de 2020). Cependant, ce catalogue étant daté de 1904, nous ne savons pas précisément à quel moment Guimard a effectivement rendu disponibles ses modèles pour le public.

[3] Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger, Librairie Rouam, 1898.

[4] Cf. la notice du musée d’Orsay au sujet de la maison Fontaine. Les initiales H, E et L désignent Henri, Émile et Lucien Fontaine, fils de Joseph Fontaine.

[5] À l’exception notable de la villa Berthe au Vésinet.

[6] Il serait hasardeux d’affirmer que Guimard a simplifié les pattes et cache-entrée d’Eriksson ou qu’au contraire ce dernier a « enrichi » celles de Guimard. Comme nous l’avions noté dans notre article sur les quincailleries d’Eriksson, les deux artistes ont suivi des idées parallèles mettant en avant le travail de modelage manuel ; Eriksson, fidèle à sa formation de sculpteur, restant plus figuratif, tandis que Guimard était plus abstrait.

[7] Le portfolio du Castel Béranger et le portfolio Fontaine les donnent comme étant en bronze.

[8] Cf. Descouturelle, Frédéric ; Pons, Olivier, La Céramique et la lave émaillée d’Hector Guimard, p. 82-83, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[9] Adeline Oppenheim Guimard papers. New York public library.

[10] Dans les années 1980-1990, la perspective d’un gain facile a déterminé les occupants locataires du Castel Béranger à dépouiller entièrement l’immeuble de ses boutons de porte. Tous ceux qui sont actuellement en place sont des copies réalisées vers 2000 à l’occasion de restaurations.

Bibliographie

Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), Librairie Rouam, 1898.

Catalogue Fontaine, « Maison Fontaine/Serrures décoratives/Styles anciens/essais modernes/181/Rue St-Honoré/Paris », août 1900.

Portfolio Fontaine, « Maison Fontaine/181/Rue St-Honoré Paris/M », s.d. (c. 1900).

Catalogue Paquet n° 3, 1912.

La Construction Moderne, 9 février 1913.

Dervaux, Adolphe, « Hector Guimard animateur », L’Architecture d’aujourd’hui, n° 1, mai-juin 1945, p. 28.

Thiébaut, Philippe, ouvrage collectif sous la direction de, Guimard, catalogue de l’exposition « Guimard » à Paris du 13 avril 1992 au 26 juillet 1992 et à Lyon du 23 septembre 1992 au 3 janvier 1993, Paris, musée d’Orsay/RMN, 1992.

Descouturelle, Frédéric ; Pons Olivier, La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard, Éditions du Cercle Guimard, 2022.

Les tapis et les moquettes de Guimard

Dans la mesure où ses projets visaient à une décoration globale, Guimard s’est intéressé aux revêtements de sols, qu’il s’agisse de tapis ou de moquettes. Dès l’époque du Castel Béranger (1895-1898), il a fait exécuter plusieurs grands tapis par un fabricant dont le nom n’est pas encore connu avec certitude. La seule allusion bibliographique à ces tapis que nous connaissions est la planche de frontispice du portfolio du Castel Béranger publié à la fin de l’année[1] 1898 et sa légende (dans la table des planches) : « TITRE — composition pour tapis ».

Planche de frontispice du portfolio du Castel Béranger, ETH-Bibliotheck Zürich.

En fait, leur dessin ne reprend qu’une partie de celui du frontispice : le coin inférieur gauche, reproduit par symétrie aux trois autres coins, ainsi que le motif central de la bordure inférieure, reproduit par symétrie à la bordure supérieure. Il est évidemment possible que Guimard ait au contraire enrichi et complexifié un carton initial de tapis pour composer le dessin du frontispice.

Ces tapis en laine qui sont très probablement les premiers modèles de style art nouveau à être apparus en France sont très rares. Ils n’étaient évidemment pas destinés aux locataires du Castel Béranger qui n’en avaient ni les moyens, ni la place dans des pièces aux dimensions assez modestes, mais à une clientèle d’amateurs fortunés. Deux d’entre eux ont été vendus sur le marché de l’art ces dix dernières années. L’un est de plus grandes dimensions : 4 m x 6 m.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 4 m, long. 6 m. Vente Sotheby’s Paris 24/11/2015, laine à points noués.

L’autre, plus petit, mesurant 3,45 m x 4,93 m, est une réduction du premier.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 3,45 m, long. 4,93 m. Vente Bonhams New York, 19/12/2024, lot 3w, laine à points noués. Coll. Hector Guimard Diffusion.

Ce dernier est arrivé récemment des États-Unis où il a été acquis par notre partenaire Hector Guimard Diffusion. Son état est bon mais des restaurations sont nécessaires sur plusieurs points.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 3,45 m, long. 4,93 m. Vente Bonhams New York, 19/12/2024, lot 3w, laine à points noués. Coll. Hector Guimard Diffusion. Photo F. D.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 3,45 m, long. 4,93 m. Vente Bonhams New York, 19/12/2024, lot 3w, laine à points noués. Coll. Hector Guimard Diffusion. Photo Bonhams NY.

Ces deux tapis sont en laine à points noués avec une coupe rase. Leur fond rouge orangé est encadré par des bordures jaune, orange clair et bleu pâle.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 3,45 m, long. 4,93 m. Vente Bonhams New York, 19/12/2024, lot 3w, laine à points noués. Coll. Hector Guimard Diffusion. Photo Bonhams NY.

Le revers de ces tapis montre clairement la technique utilisée. L’effet de « pixellisation », due à l‘épaisseur des points, s’accommode difficilement des courbes de Guimard, mais il est atténué par les grandes dimensions de ces tapis.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 4 m, long. 6 m. Vente Sotheby’s Paris 24/11/2015, laine à points noués, restauration par Rugs & Tapestries, Padoue.

Aucun de ces deux exemplaires ne porte de mention du fabricant, mais il est possible qu’il s’agisse de la maison Honoré Frères, à Tourcoing, à qui la réalisation des tapis des trois escaliers du Castel Béranger[2] a été confiée en 1897. Leur aspect est connu par leur reproduction dans le portfolio du Castel Béranger où Guimard en a donné deux versions de coloration, l’une pour l’escalier du bâtiment sur rue (pl. 29), l’autre pour l’escalier du bâtiment sur cour (pl. 28). Sur ces reproductions colorisées, l’aspect de la surface est également compatible avec celle de tapis en laine à points noués. Étant donné leur largeur réduite et la finesse des motifs, leurs points étaient nécessairement de petite taille.

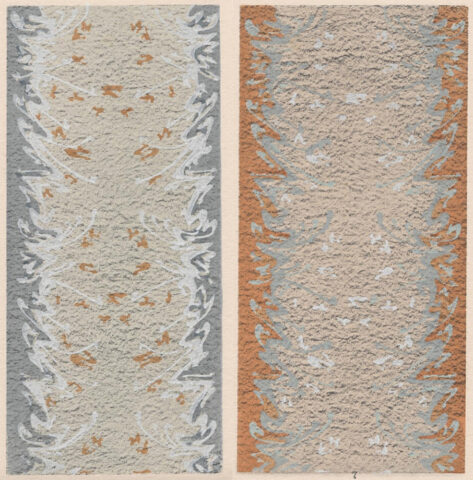

À gauche, tapis de l’escalier du bâtiment sur rue ; à droite tapis de l’escalier du bâtiment sur cour. Photomontage à partir des planches 28 et 29 du portfolio du Castel Béranger. Coll. Part.

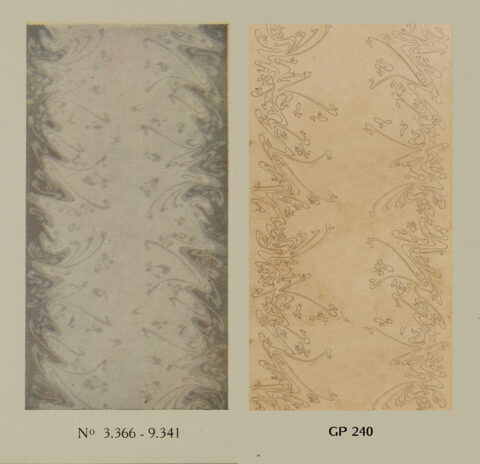

Sur une même feuille de papier conservée dans le fonds Guimard déposé au musée d’Orsay, figurent deux dessins pour ces tapis, symétriques entre eux, avec la mention « Remis au Fabricant le 29 Mars 97 P. Honoré frères » ainsi qu’une signature simplifiée de Guimard.

Dessins pour les tapis des escaliers du Castel Béranger, mine graphite sur papier fort, haut. 0,342 m, larg. 0,244 m, mention au crayon : « Remis au Fabricant/le 29 Mars 97/P. Honoré frères » signature de Guimard. Don Association d’étude et de défense de l’architecture et des arts décoratifs du XXe siècle, 1995, GP 240, musée d’Orsay. © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay)/Jean-Gilles Berizzi.

Mais il ne s’agit pas exactement du dessin des tapis reproduits dans le portfolio du Castel Béranger. Si nous isolons l’un des deux dessins, par exemple celui de droite, et que nous considérons l’une des deux bordures, on s’aperçoit que pour dessiner la bordure opposée, Guimard lui a fait effectuer une rotation à 180 °

Moitié droite du dessin pour les tapis des escaliers du Castel Béranger, GP 240, musée d’Orsay. Les motifs centraux ont été effacés.

Alors que pour obtenir le dessin des tapis tels qu’ils ont en fait été exécutés, il a dupliqué l’une des deux bordures par symétrie sur un axe vertical.

Photomontage sur la moitié droite du dessin pour les tapis des escaliers du Castel Béranger, GP 240, musée d’Orsay. Les motifs centraux ont été effacés.

Pour ces tapis d’escalier du Castel Béranger, Guimard a poussé le souci du détail jusqu’à la création d’un modèle original de pitons fixant les barres dont nous possédons plusieurs exemplaires.

Pitons des barres des tapis d’escalier du Castel Béranger. Coll. Part. Photo F. D.

Lors des restaurations effectuées en 2000, les tapis des escaliers ont été restitués de façon approximative et avec une couleur fautive pour l’escalier du hall du bâtiment sur rue.

État actuel après restaurations de l’escalier du hall du bâtiment sur rue du Castel Béranger. Photo F. D.

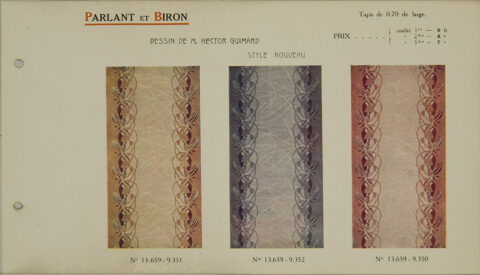

De même qu’il l’avait fait dans d’autres domaines, dans une volonté de diffuser ses créations et d’en abaisser le coût, Guimard a désiré faire éditer ses créations de tapis. Il s’est alors adressé à la Maison Parlant & Biron, représentée à Paris au 13 rue Poissonnière. Nous avions remarqué depuis longtemps que cette dernière société était également originaire de Tourcoing, mais ce n’est que très récemment que nous avons pu établir avec certitude que Parlant & Biron était bien le successeur de la maison Honoré Frère grâce à l’acquisition d’une lettre de change de la société Gaston Honoré, datée du 31 mars 1911 et portant la surcharge « PARLANT & BIRON, Sucrs ». Le fait que cette succession soit mentionnée par une surcharge tamponnée indique qu’en mars 1911 elle était suffisamment récente pour que des documents mis à jour n’aient pas encore été imprimés. Ce document nous permet également de savoir que Gaston Honoré succédait lui-même à la « Maison V. Straub, Ch. Gérardin, Honoré Frères, réunies »[3].

Lettre de change de la société Gaston Honoré, Parlant & Biron successeurs, datée du 31 mars 1911. Coll. part.

Guimard a donc obtenu l’édition de ses modèles sur catalogue. Celui qui est conservé à la Bibliothèque des Art Décoratifs ne comprend que quatre planches non numérotées dont tous les modèles sont de Guimard. Dans la mesure où il s’agit d’un don de sa veuve, on peut penser que les autres planches du catalogue en ont été ôtées de façon à simplement documenter l’œuvre de l’architecte.

Couverture d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Art décoratifs. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Six modèles pour Parlant & Biron sont présentés sous la forme de tapis de largeur fixe 70 cm et vendus au mètre linéaire en trois qualités avec un prix de 7, 8 et 9 F-or. La matière utilisée et le type de tissage ne sont pas précisés.

Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Arts décoratifs, modèles 13.663 – 9.359 ; 13.663 – 9.361 ; 3.366 – 9.341. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes. Le modèle du Castel Béranger est à droite.

On remarque que le modèle présenté du côté droit de cette planche semble être celui des escaliers du Castel Béranger, reproduit en camaïeu de gris avec une meilleure netteté que sur les deux planches du portfolio. Mais en fait, il s’agit cette fois du dessin d’origine (GP 240), avec ses bordures asymétriques.

Photomontage du modèle 3.366 – 9.341 d’une planche d’un catalogue Parlant & Biron et d’une partie du dessin GP 240.

Pour l’autre modèle de cette planche présenté en deux colorations, il existe deux études aquarellées de Guimard dans le fonds de documents donné par Adeline Oppenheim Guimard à la Bibliothèque des Arts décoratifs en 1948.

Projet pour un tapis, non signé, non daté, aquarelle sur papier, Bibliothèque des Arts décoratifs, Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Sur une seconde planche du catalogue Parlant & Biron, un troisième modèle est décliné en trois couleurs. De même que pour les deux modèles présentés ci-dessus, ses bordures nettement accentuées le désignent comme un tapis d’escalier ou un tapis de passage pour un couloir.

Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Arts décoratifs, modèles 13.659 – 9.350 ; 13.659 – 9.351 ; 13.659 – 9.352. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Au contraire, les trois autres modèles présents sur les deux autres planches ne présentent pas de bordures et sont conçus de façon à se raccorder (comme un papier peint) pour pouvoir couvrir de grandes surfaces et jouer le rôle d’une moquette. Une fois juxtaposées, les laizes sont cousues puis tendues.

Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Arts décoratifs, modèles 13.664 – 9.396 ; 13.664 – 9.462 ; 13.653 – 9.391. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Art décoratifs, modèles 13.672 – 9.576 ; 13.672 – 9.578 ; 13.672 – 9.807. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Il nous semble intéressant de nous pencher sur les numéros de référence de ces six modèles et de leurs variantes :

3.366 – 9.341 pour le modèle du Castel Béranger.

13.663 – 9.359 et 13.663 – 9.361 pour le modèle à bordures présent sur la même planche.

13.659 – 9.350 ; 13.659 – 9.351 ; 13.659 – 9.352 pour un modèle à bordures sur une seconde planche.

13.664 – 9.396 et 13.664 – 9.462 pour un modèle à raccord sur une troisième planche.

13.653 – 9.391 pour un modèle à raccord sur cette troisième planche.

13.672 – 9.576 ; 13.672 – 9.578 et 13.672 – 9.807 pour un modèle à raccord sur une quatrième planche.

Les quatre derniers chiffres après le tiret différencient les variantes de couleurs de modèles identiques. Nous ne connaissons pas la signification du chiffre 9. Quant aux groupes de chiffres avant le tiret, ils désignent les modèles. De plus, nous émettons l’hypothèse suivante : le ou les chiffres avant le point pourraient désigner l’année d’entrée du modèle dans le catalogue du fabricant (Honoré Frères, puis Gaston Honoré, puis Parlant & Biron). Ainsi, le modèle du Castel Béranger (3.366) serait entré en 1903 et tous les autres modèles seraient entrés en 1913, c’est à dire au moment où Guimard aménageait son hôtel particulier. Nous aurions ainsi une plage temporelle de seize ans (de 1897 à 1913) de collaboration entre Guimard et le fabricant. Gardons à l’esprit que cette date de 1913 n’est pas nécessairement celle de la création de ces cinq modèles et que Guimard a pu disposer de leur production avant qu’elle ne soit éditée sur catalogue.

Plusieurs photographies montrent l’utilisation de ces tapis par Guimard. L’une d’elles, non datée, est probablement une vue prise au sein des ateliers de Guimard. On y voit clairement le tapis à bordure 13.659 et plus difficilement, sous le bureau et la chaise, le tapis à raccord 13.653.

Probable aménagement au sein des ateliers de Guimard (détail) avec les tapis 13.659 et 13.653, tirage ancien sur papier, non daté. Don Adeline Guimard-Oppenheim, 1948. Bibliothèque des Arts décoratifs. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Des morceaux du même tapis à raccord 13.653 apparaissent aussi sur d’autres photographies prises dans des conditions similaires.

Probable aménagement au sein des ateliers de Guimard avec le tapis 13.653, tirage ancien sur papier, non daté. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Bibliothèque des Arts décoratifs. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Enfin, deux de ces modèles de tapis à raccord apparaissent sur les photographies prises au sein de l’hôtel Guimard : à nouveau le 13.653, utilisé en moquette pour la chambre.

Détail d’un cliché de la chambre à coucher de l’hôtel Guimard, détail avec le tapis 13.653, tirage ancien sur papier, c. 1913. Coll. Part.

Et le 13.672, utilisé en moquette pour la salle à manger.

Détail d’un cliché de la salle à manger de l’hôtel Guimard, détail avec le tapis 13.672, tirage ancien sur papier, c. 1913. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Archives de Paris 3115W 10.

Parallèlement à cette diffusion à visée industrielle, Guimard a continué à concevoir des grands tapis. Nous en avons l’écho par une esquisse aquarellée au dessin particulièrement riche, voire suggestif. Non datée, mais pouvant être située à partir de 1903, elle est conservée à la Bibliothèque des Arts décoratifs.

Projet pour un tapis, non signé, non daté, aquarelle sur papier, Bibliothèque des Arts décoratifs, Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

On voit donc que les tapis et moquettes de Guimard ont suivi son évolution stylistique avec des modèles qui, pour certains, pouvaient parfaitement être intégrés sans heurt dans des intérieurs modernes.

Frédéric Descouturelle avec la collaboration d’Olivier Pons

Notes

[1] Guimard, Hector, L’Art dans l’habitation moderne/Le Castel Béranger, Paris, Librairie Rouam, 1898.

[2] Leur nom figure dans la liste des fournisseurs placée en tête du portfolio : « HONORÉ FRÈRES — Tapis. ».

[3] La société Honoré frères portait ce nom depuis que Gaston et Lodois Honoré avaient pris la tête de l’entreprise en avril 1893. Gaston avait continué seul après que son frère lui a cédé toutes ses parts en septembre 1904.

Saint Mary the Virgin, Great Warley, Essex, Angleterre, « l’église d’aluminium »

Notre ami Paul Smith, historien très connu dans le domaine de l’archéologie industrielle de l’époque moderne, fait partie du Conseil d’Administration du Cercle Guimard. Nous l’avons sollicité pour republier sur notre site son article paru en 2023 dans les Cahiers d’histoire de l’aluminium. Cette recherche met en lumière un matériau qui était alors peu utilisé dans l’art décoratif pour l’un des rares décors de style art nouveau anglais.

L’église paroissiale dédiée à Sainte Marie la Vierge, située dans le village de Great Warley dans le comté d’Essex, est célèbre en Angleterre pour sa somptueuse décoration intérieure, une œuvre d’art « totale » réalisée au début du XXe siècle par le peintre et sculpteur William Reynolds-Stevens (1862-1943). En raison de deux des matériaux employés dans cette décoration, elle est connue localement comme the pearl church, l’église au nacre, ou encore the aluminium church, l’église à l’aluminium. Mais levons de suite toute ambiguïté : à Great Warley, l’aluminium n’est utilisé qu’à des fins décoratives et ne joue aucun rôle structurel.

Saint Mary the Virgin, Great Warley, Essex, Angleterre. Photo Paul Smith.

Pour sa conception d’origine et pour son excellent état de conservation (hormis un vol, en 1974, de deux candélabres en laiton), l’église est considérée aujourd’hui comme l’un des exemples les plus remarquables des églises du mouvement Arts & Crafts au Royaume-Uni[1]. Ses qualités décoratives sont appréciées dès leur création, notamment dans un article paru sous le titre « une réalisation décorative notable », en février 1905 dans The Studio[2],périodique très influent sur le plan international.

The Studio, février 1905.

En 1954, Nikolaus Pevsner, dans le volume sur Essex de sa collection Buildings of England, décrit la décoration intérieure de l’église comme « une orgie de la variété Arts & Crafts du mouvement international de l’Art Nouveau ». Dès 1976, l’église est listée à grade 1, la protection la plus élevée du système anglais, réservée aux bâtiments d’un intérêt exceptionnel[3]. Le lych gate sur la rue, le porche d’entrée de l’enclos de l’église avec son cimetière, est listé grade II* en 1993[4]. L’édifice, et sa décoration, font l’objet d’un très bon article par l’historienne de l’art Wendy Hitchmough dans une collection d’essais intitulé Architecture 1900, publiée en 1998[5], d’un mémoire en histoire de l’art pour un MA à l’Open University en 2009[6] et d’une analyse, bien illustrée, par l’historienne Jacqueline Bannerjee sur le site The Victorian Web. L’église est active et des offices y sont célébrés chaque dimanche[7] ; en semaine, des visites sont possibles en compagnie d’un des marguillers[8]. Deux livrets de présentation et des cartes postales sont en vente sur place[9].

H. R. Wilkins, guide de l’église, 1976.

Le maître d’ouvrage

L’église est construite à partir de 1902 à l’initiative d’Evelyn Heseltine (1850-1930). C’est son épouse, Emily Henrietta, née Hull, qui pose la première pierre du bâtiment lors d’un office célébré le samedi 5 juillet, qui, avec jeux, thé et feux d’artifice, fête par la même occasion le couronnement du roi Edward VII. En compagnie de deux de ses frères, Evelyn Heseltine était l’un des principaux partenaires dans une firme d’agents de change, Heseltine, Powell et compagnie, fondée en 1848 et active à la bourse de Londres. Cette firme s’était spécialisée dans le courtage des actions et obligations émises pour les chemins de fer nord-américains.

Evelyn Heseltine (1850-1930)

H. R. Wilkins, Guide, p. 44.

Fortune en cours d’être faite, et sans renoncer à sa résidence londonienne au 48 Upper Grosvenor Street dans le quartier de Mayfair, Heseltine s’installe en 1875, au lendemain son mariage, dans une modeste maison de ferme à Great Warley, village rural situé à quelques kilomètres de la ville de Brentwood[10]. Celle-ci compte alors 5 000 habitants et sa gare, ouverte en 1843, n’est qu’à une demi-heure environ de celle Liverpool Street à Londres, près de la City. Vers 1880, Heseltine fait appel à l’architecte Ralph Nevill (1845-1917), élève de George Gilbert Scott (1839-1897), pour transformer la maison primitive en opulent manoir, dans un style historicisant diversement qualifié de « mock-Tudor », « stockbroker Tudor » « tudorbethan » ou « old England ». Un bâtiment annexe, qui porte la date de 1884, abrite écuries et remises. Baptisé « The Goldings », Heseltine y mène une vie de gentleman-farmer, d’un squire épris de chasse et de sports en plein air comme le cricket, le tennis et le golf, avec billards et ping-pong en hiver.

The Goldings, Great Warley, Ralph Nevill architecte, 1884 (actuellement hôtel de voyageurs). Photo Paul Smith.

C’est un membre fidèle de l’église anglicane et un bienfaiteur du voisinage, construisant des logements pour son personnel de maison et ses ouvriers agricoles.

Personnel du domaine et des fermes d’Evelyn Heseltine, vers 1910 D.R.

De 1907 à 1928, il préside le conseil des gouverneurs de l’école de Brentwood – Sir Antony Browne’s School for Boys – qu’il dote de grands terrains de sport, d’un sanatorium et d’une piscine à ciel ouvert[11].

Vers la fin du XIXe siècle, la vieille église paroissiale de Great Warley, à l’écart vers le sud du village dont le développement le rapprochait de Brentwood, au nord, se trouve dans un état d’abandon et de délabrement. En 1901, Evelyn Heseltine fait don d’un terrain et d’une somme – considérable – de cinq mille livres pour la construction d’une nouvelle église, à 300 mètres environ au sud de son propre domaine. Cette église est dédiée à la mémoire de son frère Arnold, avocat à Londres, décédé en 1897, frère duquel il était apparemment très proche : de deux ans son cadet, Arnold s’était marié, en premières noces, avec la sœur de sa propre épouse.

L’architecte

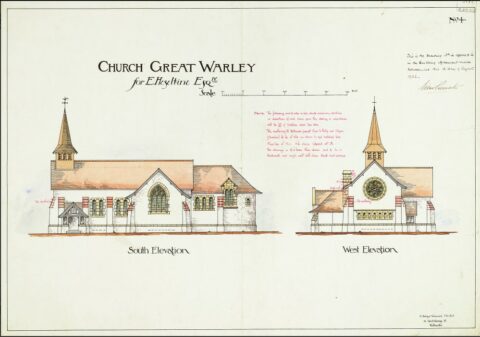

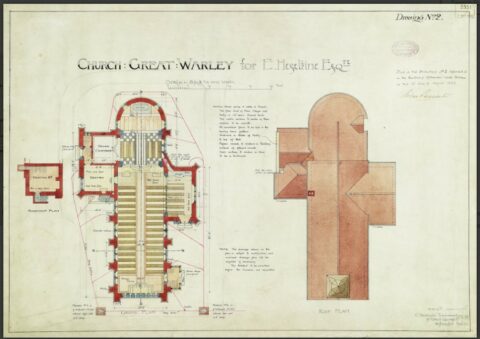

L’architecte de l’église, ainsi que du lych gate construit en bois de chêne sur des murets massifs en pierre, est Charles Harrison Townsend (1851-1928).

Charles Harrison Townsend (1851-1928), Victoria and Albert Museum.

À la demande de Heseltine, pour le dessin général du bâtiment, Townsend se laisse inspirer par l’église de Saint-Peter’s à Hascombe dans le Surrey, construite de 1862 à 1864 par Henry Woodyer (1816-1896), disciple d’Auguste Pugin (1812-1852) et « gentleman-architect » de très nombreuses églises néo-gothiques[12]. Heseltine avait passé une partie de sa jeunesse à Godalming, tout près du village de Hascombe, dont il aurait fréquenté l’église à l’époque où il rencontre sa future femme et son jeune frère Arnold, la sienne. À Great Warley, l’architecture extérieure de l’église est « modestement jolie », dans l’expression de Pevsner, caractérisé par son revêtement crépi et ses contreforts « à la Voysey », semblables c’est-à-dire à un élément typique des maisons de campagne dessinées par C.F. Annesley Voysey (1857-1941), ami de Townsend et membre, comme lui, du Art Workers’ Guild. En plan, les parties de l’église qui se projettent en transept sont une chapelle, au sud, et, au nord, la chambre à orgue et la sacristie. Le petit beffroi revêtu de bardeaux et le porche sur la façade sud, sous son toit à charpente en bois, sont d’inspiration régionale, « Essex style », pour citer la description officielle du listing. L’abside arrondie à l’est serait moins vernaculaire.

D’après les plans de 1902 conservés par le Royal Institute of British Architects[13], Townsend reprend du modèle de l’église à Hascombe un « squint » ou hagioscope, une ouverture oblique donnant aux fidèles assis dans la chapelle au sud, c’est-à-dire Evelyn Heseltine et sa famille, une vue directe sur l’autel et sur l’élévation de l’hostie. Mais en fin de compte, ce dispositif n’a pas été réalisé dans l’église à Great Warley telle qu’elle a été construite. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la chapelle est transformée en mémorial.

L’architecte, Townsend, est assez bien connu en Angleterre, dument catalogué comme l’un des « pionniers du mouvement moderne » pour sa « répudiation insouciante de tradition[14] ». Il est considéré parfois comme le seul architecte anglais qui ait pratiqué l’Art nouveau[15], ou ce qu’on appelle parfois British Modern Style, une sorte de Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) anglais. Cette réputation est fondée essentiellement sur trois réalisations à Londres, dont les deux dernières ne sont que très récemment achevées lorsque Townsend, âgé alors de 50 ans, s’attèle en 1901 au dessin de l’église de Saint Mary. Il s’agit d’abord du Bishopgate’s Institute, un centre culturel indépendant fondé en 1895 dans la City, construit entre la gare de Liverpool Street et le marché de Spitalfields.

Bishopsgate Institute, Londres, architecte Charles Harrison Townsend, 1895. Photo Paul Smith.

Vient ensuite, inauguré le 30 juin 1901, le bâtiment conçu pour le Horniman Free Museum, situé à Forest Hill au sud de Londres. Ce musée est constitué d’une collection assez joyeusement hétéroclite d’animaux empaillés, d’objets ethnologiques et d’instruments de musique rassemblée par Frederick John Horniman (1835-1906), homme d’affaires dont la famille avait fait fortune dans le commerce du thé. En 1901, il fait don du musée, de ses collections et des six hectares de ses jardins à la Ville de Londres, pour « le divertissement, l’instruction et le plaisir » de la population.

Horniman Museum, Forest Hill, Londres, architecte Charles Harrison Townsend, 1901. Photo Paul Smith.

Le troisième édifice célèbre dessiné par Townsend, inauguré également en 1901, le 12 mars, est le Whitechapel Art Gallery, dans l’East End de Londres, dans un quartier déshérité connu à l’époque pour ses populations immigrées irlandaise et juive, plus tard bangladeshie. La façade de la galerie est caractérisée par la grande arche d’entrée en plein cintre, placée asymétriquement et surmontée d’un mur aveugle comme un écran, encadré de deux tourelles décorées de panneaux en terre cuite au décor de feuillages. Une frise en mosaïque de Walter Crane (1845-1915), à l’instar de celle de Robert Anning Bell (1863-1933) sur la façade du Horniman, devait y prendre place, mais n’a pas été réalisée.

Whitechapel Art Gallery, Londres, architecte Charles Harrison Townsend, 1901. Photo Paul Smith.

On peut être frappé par le fait que ces trois projets sont situés dans des quartiers défavorisés de la capitale et ont tous les trois des programmes philanthropiques d’offrir au peuple de Londres des ressources d’enseignement et d’appréciation d’art. La galerie de Whitechapel tourne le dos au modèle traditionnel qui faisait des musées et des galeries d’art des temples. L’entrée, située sur la grande rue commerçante du quartier, donne accès de plain-pied aux salles d’exposition. La charpente métallique de la salle supérieure permet un bon éclairage zénithal, mais, dès l’origine, les salles d’exposition sont éclairées à l’électricité afin de rester ouvertes le soir, après la journée de travail[16].

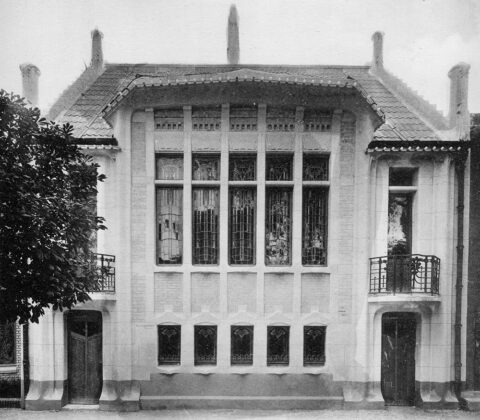

Bien moins idiosyncratique que ces trois bâtiments à Londres qui fondent sa réputation, l’architecture de Townsend à Great Warley est délibérément discrète et simple, un « exercice en humilité[17]» au service de la décoration à l’intérieure.

Church, Great Warley, contract drawing, élévations, Charles Harrison Townsend, 1902, Royal Institute of British Architects, PA 901/3.

Church, Great Warley, contract drawing, plan, Charles Harrison Townsend, 1902, Royal Institute of British Architects, PA 901/3.

Comme s’il cherchait à répondre par avance aux accusations d’un manque d’originalité dans la conception de l’église, il fait une conférence, le 8 février 1902, lors de la réunion bimensuelle de l’Architectural Association, dans laquelle, sous la forme de conseils à de jeunes architectes, il leur dit de ne pas vouloir d’être original à tout prix, car ils n’y réussiront pas :

« Si votre travail porte votre marque, quelle autre originalité doit-il avoir, peut-il avoir ? Mais cette qualité doit venir toute seule. Elle ne doit pas résulter d’une tentative de faire ce que d’autres hommes n’ont jamais fait auparavant, elle doit venir de votre désir de faire votre travail ainsi, car cela vous semble être la meilleure solution au problème auquel vous êtes confronté. Et, étant arrivé à cette solution – la vôtre – vous l’acceptez ou, au contraire, vous la répudiez mais pas pour la simple raison que d’autres sont arrivés à la même solution avant vous[18]. »

Ainsi, et à quelques détails près, en passant par le lych gate pour découvrir l’église entre les arbres, on peut presque croire qu’on est devant une petite église ou chapelle traditionnelle du pays. Mais les détails en question – la colombe dorée, au sommet de la flèche, avec une branche d’olivier dans le bec ou encore les cuvettes en fonte en tête des tuyaux de descente des eaux pluviales, avec leur décor végétal très Art Nouveau – ne permettent pas de se tromper quant à l’époque de construction de l’église, et s’avèrent, en fait, être des créations non pas de l’architecte mais du décorateur.

Colombe dorée au sommet de la flèche de l’église, dessinée par William Reynolds-Stevens. Photo Paul Smith.

Cuvette en fonte en tête des tuyaux de descente des eaux pluviales, dessinée par William Reynolds-Stevens. Photo Paul Smith

Le décorateur

La décoration de l’église est conçue et exécutée par le peintre-sculpteur-décorateur William Reynolds-Stevens (1862-1943), artiste très polyvalent mais moins connu que l’architecte. L’intérieur de Saint Mary représente son seul ensemble décoratif conservé intact. Il est né, de parents britanniques, à Detroit, Michigan, en 1862 mais revient en Angleterre où il est formé d’abord comme ingénieur, avant de se tourner vers les beaux-arts et de suivre des cours, de 1885 à 1887, aux Royal Academy Schools. Mais sa formation initiale aide peut-être à expliquer les compétences dont il fait preuve dans le travail de matériaux très variés et surtout des métaux. Membre comme Townsend du Art Workers’ Guild, il y fait des conférences en 1890 sur « le décapage, coloriage et laquage des métaux » et, en 1910, sur « la fonte du bronze »[19]. Ses tableaux connus, comme Interlude, publié dans The Studio en 1899[20], sont post-préraphaélites, assez proches des compositions-péplum de Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), pour qui il a travaillé[21]. Mais, à partir de 1894, Reynolds-Stevens renonce à la peinture pour se consacrer à la sculpture et à la décoration.

Interlude, tableau de William Reynolds-Stevens, 1891, publié dans The Studio en mars 1899/

Entre 1897 et 1903, il reçoit plusieurs commissions de la part d’un agent de change de Londres, William Vivian, notamment pour redessiner le salon de sa maison au 185 Queen’s Gate, South Kensington, construite en 1891 par l’architecte Norman Shaw (1831-1912)[22]. Le nouveau salon est conçu par Reynolds-Stevens pour mettre en valeur la collection de tableaux du propriétaire[23]. Dans la même rue, au 196 Queen’s Gate, une autre maison dessinée par Norman Shaw, en 1875[24], est la résidence à cette époque du frère ainé d’Evelyn Heseltine, John Postle Heseltine (1843-1929), membre de la même firme d’agents de change, ami de William Vivian et, par ailleurs, graveur, collectionneur d’art et l’un des administrateurs du National Gallery. C’est sans doute grâce à une introduction par ce frère aîné qu’Evelyn Heseltine découvre le travail décoratif de William Reynolds-Stevens au moment même où il réfléchit à la conception d’une église dédiée à la mémoire de son frère cadet. Dès le mois de juin 1901, Evelyn et son épouse rendent visite à Reynolds-Stevens dans sa maison dans le quartier de Saint John’s Wood à l’ouest de Londres, maison avec un studio dessiné par Voysey.

Intitulé « une réussite décorative notable par W. Reynolds-Stevens », l’article publié dans The Studio en février 1905 par Alfred Lys Baldry insiste sur le fait que, contrairement à l’habitude qui fait appel au décorateur après coup, une fois que l’architecte ait terminé son travail, à Great Warley cet ordre était inversé, la conception allait, en quelque sorte, de l’intérieur vers l’extérieur.

« Le donateur a placé entre les mains de Monsieur Reynolds-Stevens la responsabilité du projet, et en a fait le conseiller général avec des pouvoirs étendus de contrôle. À Monsieur Harrison Townsend, ensuite, a été confié la tâche de dessiner le bâtiment […] Celui-ci offre un cadre absolument approprié pour l’ornementation complexe qu’il enchâsse. »

The Studio, février 1905, vue générale de l’église.

Intérieur de l’église, vue vers l’est, le chœur et l’abside. Photo John Salmon, The Victorian Web.