Category: Livres

Parution du livre consacré à l’architecte Jules Lavirotte

La dernière publication du Cercle Guimard est à présent disponible dans trois librairies parisiennes et bientôt dans d’autres établissements.

Deux librairies spécialisées :

– Le Cabanon, 122 rue de Charenton, 75012 Paris

– Librairie du Camée, 70 rue Saint André des Arts, 75006 Paris

ainsi qu’à la librairie Villa Browna, idéalement située 27 avenue Rapp, mitoyenne de l’immeuble phare de Lavirotte.

Une dédicace aura lieu le 17 juin à 19h 15 à la libraire Le Cabanon, en présence des auteurs.

Immeuble Logilux, 1904 (Céramic hôtel), 34 avenue de Wagram. Photo F. D.

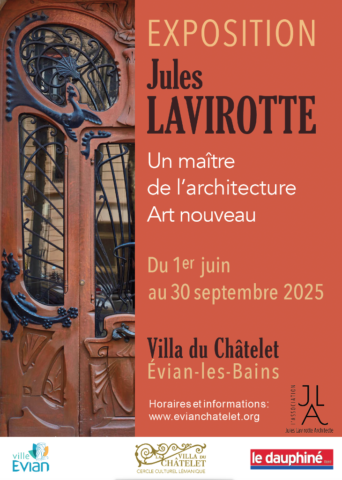

Rappelons également que l’exposition consacrée à Jules Lavirotte à Évian est ouverte du 1er juin au 30 septembre 2025, à la villa du Châtelet où le livre est également disponible.

Jules Lavirotte : une nouvelle version du livre est publiée par le Cercle Guimard — une exposition lui est consacrée à Évian — l’établissement des Eaux minérales du Châtelet

En 2018, l’association Jules Lavirotte a publié un premier livre consacré à la vie et à l’œuvre d’un architecte à la renommée paradoxale puisque si son nom et quelques-unes de ses œuvres sont bien connus du public, sa vie et sa carrière étaient jusque là pratiquement ignorées des spécialistes eux-mêmes. Cette année, les auteurs, Yves Lavirotte et Olivier Barancy, ont choisi le Cercle Guimard pour la publication de la nouvelle édition de l’ouvrage revue et augmentée. Même si la première version — à présent épuisée — était remarquable, cette nouvelle édition la surpasse. Sur 192 pages et avec de nombreuses illustrations, les auteurs complètent la carrière de l’architecte d’informations inédites et de nouvelles œuvres. Le livre sera disponible à partir des derniers jours du mois de mai, au prix de 35 €. Sa parution sera suivie d’une présentation dédicace et de visites guidées consacrées à l’œuvre de Lavirotte, des évènements sur lesquels nous reviendrons bientôt.

Pour le lancement de cette nouvelle édition, les auteurs ont saisi l’occasion d’une exposition consacrée à l’architecte et organisée avec leur concours par la ville d’Évian à la villa du Châtelet, du 1er juin au 30 septembre 2025.

Olivier Barancy nous livre ci-après l’histoire de l’établissement thermal construit à Évian par Lavirotte et dont la villa du Châtelet est un des bâtiments subsistants.

Vue générale de la buvette, côté lac, tirage photographique ancien. Coll. part.

À la suite de l’acquisition, le 4 avril 1906, par MM. Arthur Sérasset et Émile Lavirotte de terrains bâtis au bord du lac Léman à Évian-les-Bains, Jules Lavirotte est pressenti par ses frères pour construire un établissement thermal sur les terrains tout juste acquis. L’architecte se met immédiatement au travail et les travaux débutent rapidement.

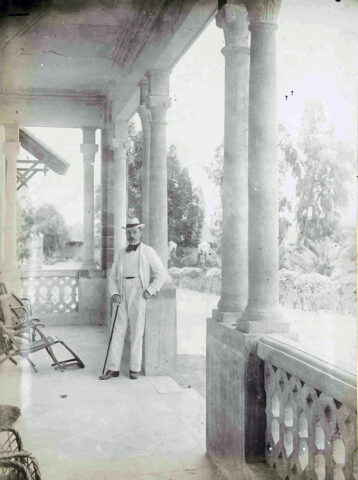

Jules Lavirotte dans une galerie de la buvette, tirage photographique ancien. Coll. part.

Le projet est important : sur un terrain pentu d’environ 15 000 m2, avec un linéaire de plus de 100 m le long d’une route très passante qui longe le lac, doit s’élever au 29 quai Paul-Léger un premier bâtiment neuf, la « buvette ». Celle-ci doit intégrer une petite villa néo-Renaissance, de construction récente (1898) et coquettement distribuée. Un patio imaginé par l’architecte résoudra la jonction entre la construction neuve et la partie existante, qui accueillera les bureaux. La buvette comprend tous les aménagements nécessaires pour recevoir les curistes, ainsi que les services commerciaux liés aux bureaux. En complément, deux villas existantes, dont celle dite du Châtelet qui donne son nom au complexe thermal, sont aménagées pour loger les curistes, ainsi que le bâtiment des communs et la maison du jardiner, en haut du parc, qui accueillent le personnel. La buvette, de style Art nouveau tardif, se développe sur trois niveaux. Le rez-de-chaussée abrite la partie commerciale d’embouteillage, incluant un quai de déchargement couvert et les services. L’étage comprend, côté lac, une grande galerie promenoir à colonnes accouplées, flanquée d’une salle de lecture et d’un grand salon ; et côté sud, à l’opposé du lac donc, « une buvette luxueusement aménagée » reliée à une « salle de lunch ». Le tout est couvert par des terrasses en ciment armé auxquelles on accède par un escalier abrité dans un gracieux campanile à l’Ouest de la façade. À l’Est et à l’angle opposé un autre campanile, à la fine silhouette, s’élance jusqu’à 16 mètres. Ces deux édicules permettent de signaler de loin l’établissement, selon un procédé architectural assez répandu dans la composition d’un édifice public. L’aménagement intérieur est luxueux : un grand vitrail[1] au fond de la galerie sud représente un paysage de montagnes enneigées d’où s’écoule un torrent ; aux murs, des fresques à l’antique présentent des fontaines et des guirlandes ; et du plafond pendent des lustres à branches dorées, ornés de feuilles à trois tons et de grappes en verre de Murano[2] ; des mosaïques enfin recouvrent le sol. Dans le parc, un ruisseau serpente entre des rocailles et traverse un kiosque rustique où parvient également l’eau d’une seconde source, à l’arrière du « châtelet ». L’établissement est inauguré fin 1910.

Françoise Breuillaud-Sottas, spécialiste du thermalisme à Évian, a souligné l’originalité du projet : « Seule la source du Châtelet est associée à un véritable établissement hydrothérapique. »

Une galerie de la buvette, coté parc, tirage photographique ancien. Coll. part.

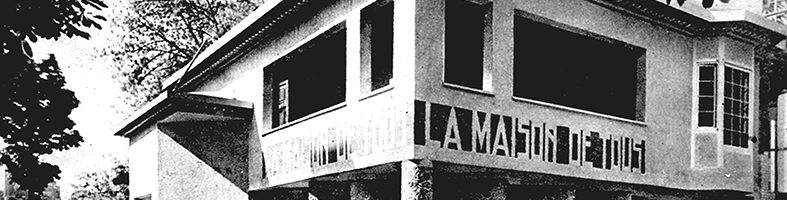

En parallèle, l’administrateur de la Société des Sources du Chatelet et associé d’Émile Lavirotte, Arthur Sérasset, confie à Jules Lavirotte les « pleins pouvoirs » afin de trouver puis d’aménager des boutiques à Paris pour commercialiser les bouteilles d’eau minérale. Il en réalisera au moins deux, au 36 boulevard des Italiens et au 56 boulevard de Bercy. Les finitions de la buvette semblent soignées car certains prestataires sont les mêmes que ceux qui interviennent à l’hôtel particulier de l’avenue de Messine à Paris. Enfin l’architecte réalise en 1909 à Évian, 4 avenue du Port, l’Office des baigneurs ; c’est un local modeste pour une agence immobilière, propriétaire également du journal Évian Mondain.

En revanche, le complément de commande pour la construction du grand hôtel qui domine le parc est difficile à obtenir car l’assemblée des actionnaires reproche à Lavirotte le manque de suivi pour le premier établissement et le dépassement budgétaire. Elle exige la présence sur place d’un architecte adjoint : ce sera Étienne Curny (1861-1945), actif à Lyon et dans sa région. Les grandes lignes du projet établi en 1907 sont plus classiques que la buvette quoiqu’on note avec intérêt la grande terrasse avec vue sur le lac, l’audacieuse marquise de l’entrée côté sud et les frises florales qui ceignent le bâtiment sous l’attique ; mais à la demande des commanditaires, les plans sont fortement modifiés pour abaisser les coûts et augmenter le nombre de chambres. La façade nord en particulier, avec ses balcons, ses deux avant-corps et son comble habité dissymétrique en ardoises n’a pas grand-chose à voir avec l’esquisse initiale. Lavirotte finalement n’intervient plus.

Auguste Labouret, grand vitrail de la buvette, du côté parc. Photo Christophe Lavirotte.

En 1925, éclate un scandale autour de l’eau des Sources Évian-Châtelet : ses dirigeants, dont son président M. Bocheux, sont condamnés à plusieurs mois de prison ferme pour la commercialisation d’eau minérale non conforme aux normes sanitaires. L’année suivante, l’hôtel du Châtelet prend le nom d’hôtel du Parc. Puis en 1938 la buvette est démolie[3] pour laisser place à une route qui relie le quai à l’hôtel où le 18 mars 1962 seront signés les accords d’Évian, mettant fin à la guerre d’Algérie.

Olivier Barancy

Notes

[1] Dû à Auguste Labouret (1871-1964), prolifique maître verrier installé à Paris.

[2] Jules Lavirotte est allé lui-même les choisir à Venise.

[3] Certains éléments seront conservés et mis en scène dans le parc.

Entre norme et liberté – L’Architecture du point de vue de la Société des architectes modernes

Léna Lefranc-Cervo, doctorante en Histoire de l’art, avait déjà publié sur notre site un article sur les tentatives précoces de protection du patrimoine Art nouveau parisien. Elle nous fait à présent l’amitié de partager avec le Cercle Guimard sa contribution à la journée d’étude « La norme et son contraire » qui s’est tenue à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne à Rennes en 2020. Elle y analyse la question de la norme architecturale à travers la production des architectes de la Société des Architectes Modernes dont Hector Guimard a été vice-président. Elle nous aide ainsi à mieux le situer au sein des courants architecturaux modernes de l’après-guerre dont il fut loin d’être éloigné.

La Société des architectes modernes[1] (SAM) nous paraît constituer une entrée intéressante pour aborder la question de la norme, tant les discours sur l’architecture produits par ses membres, en particulier, sur l’architecture moderne ont impliqué cette notion. La modernité en architecture questionne en effet directement la place de la doctrine et le rapport à un corpus normatif entendu comme définition d’un cadre primordial à la conception architecturale. L’historien de l’architecture Gilles Ragot a mis en avant, dans sa thèse sur le Mouvement moderne[2], le fait que Le Corbusier et André Lurçat furent les seuls à tenter la définition d’une doctrine de l’architecture moderne. Il rappelle que cette propension à la théorisation est marquée par les nombreuses publications de Le Corbusier (plus de quatorze entre 1918 et 1938). Les Cinq points de l’architecture moderne constitue la plus emblématique de cette production éditoriale par sa clarté et son caractère pédagogique. Or ces deux architectes ne firent jamais partie de la Société des architectes modernes qui compta pourtant plus de 200 membres à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La SAM se distingue d’ailleurs par son absence de la sphère de la théorie de l’architecture. La production théorique des architectes de ce groupement, qu’elle soit individuelle ou collective, est en effet très pauvre. De ses publications communes à travers les Bulletins qui paraissent seulement à partir de 1936 et notamment des deux articles intitulés « Modernisme » écrits par Auguste Bluysen[3] et Adolphe Dervaux[4], respectivement président et vice-président de la société à cette date, on en retient surtout le flou doctrinal. Cette constatation nous amène à nous interroger sur le rapport des architectes de la SAM avec la doctrine et avec la définition d’un cadre pour la conception. Elle nous invite aussi à nous demander si, pour les membres de la société, la modernité architecturale, qui sous-tend la rupture avec un corpus normatif, induit le remplacement de celui-ci par de nouvelles doctrines architecturales ou bien si, au contraire, elle peut s’en affranchir.

La modernité architecturale un combat contre la norme

Le Groupe des architectes modernes voit le jour dans un contexte de lutte artistique pour la commande à l’Exposition internationale des arts décoratifs de 1925. À sa constitution en 1922[5], il est alors présidé par Frantz Jourdain[6]. Architecte, écrivain et critique d’art tout à la fois, Jourdain avait été, dans les années 1890-1900, l’un des plus ardents défenseurs des « novateurs ». Il publie en 1893 L’Atelier Chantorel[7], roman–pamphlet contre l’enseignement qu’il juge sclérosé de l’École des beaux-arts. Au moment de son décès, en 1935, Marcel Lathuillière, le représentant du Groupe algérien de la SAM, n’hésite pas à le présenter comme « le premier Moderne[8] ». Jourdain semble alors incarner, y compris pour les membres les plus jeunes de la société, l’esprit même de la modernité architecturale : « [Frantz Jourdain] libéra une jeunesse ardente de la plus intolérable des servitudes et permit aux talents neufs de s’affirmer sans craindre la censure[9] ». La « jeunesse ardente » fait évidemment référence, dans l’esprit de Lathuillière, aux architectes de la génération qui a commencé sa carrière dans les années 1890-1900 et qui a alors participé au renouveau des arts avant de fonder, vingt ans plus, tard le Groupe des architectes modernes (GAM) : parmi eux, Henri Sauvage, Hector Guimard, Louis Sorel, Adolphe Dervaux et Lucien Woog. Par ailleurs, Lathuillière désigne clairement les oppresseurs de Jourdain et de sa phalange : « Épris d’idées nouvelles, il entra en lutte contre les Maîtres, alors tout puissants, de l’Architecture académique[10] ». De nombreux autres membres de la société s’accordent sur l’identité de cet ennemi commun, comme Bluysen qui relate que cette « jeunesse scolaire se trouvait, par ses vieux maîtres pasticheurs, maintenue sous la férule académique[11] ». Le terme d’« Architecture académique » renvoie donc à un corpus perçu comme normatif et imposé par un groupe de professionnels affiliés à un organe institutionnel désigné comme auteur de tous les maux : l’École des beaux-arts.

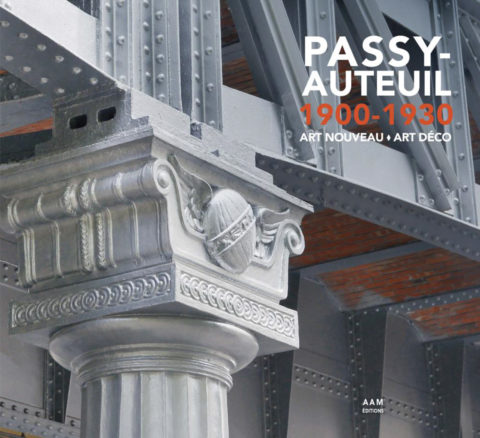

Signature de l’ouvrage Passy-Auteuil 1900-1930 le samedi 3 décembre à la Librairie Fontaine de 10h30 à 13h

Les Editions AAM consacrent le dernier ouvrage de leur collection 1900-1930 Art Nouveau – Art Déco à Passy et Auteuil. Ce voyage dirigé par Charlotte Mus et Maurice Culot permet de découvrir les créations des grands architectes de la modernité : Le Corbusier, Hector Guimard, Robert Mallet-Stevens, Henri Sauvage ou des Frères Perret mais aussi des réalisations audacieuses et brillantes pour l’art religieux, des bâtiments industriels. Les magnifiques photographies, les documents d’archives et les textes précis concourent à comprendre et voir les richesses patrimoniales de ces quartiers finalement méconnus.

Le Cercle Guimard a collaboré à cet ouvrage et a proposé une déambulation qui commence par les premières constructions de l’architecte, s’arrête au Castel Béranger, évoque la destruction de la salle Humbert de Romans, ses ateliers, son hôtel particulier de l’avenue Mozart, la construction préfabriquée du square Jasmin et finit par sa dernière demeure parisienne, l’immeuble de la rue Henri Heine.

Une rencontre – signature se tiendra le 03 décembre 2022, à la Librairie Fontaine de 10h30 à 13h, 41 rue d’Auteuil à Paris. Les directeurs de la publication se feront un plaisir de vous présenter leur ouvrage.

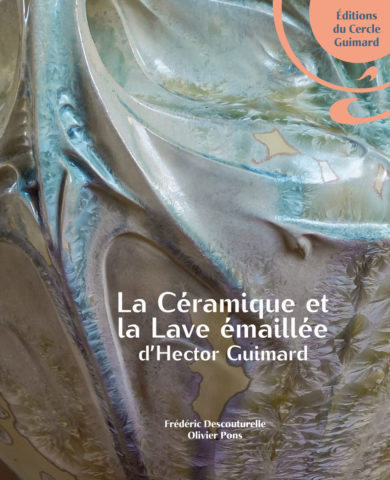

Evènement : sortie du livre « La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard »

Les auteurs, Frédéric Descouturelle et Olivier Pons ainsi que toute l’équipe du Cercle Guimard ont le plaisir de vous annoncer la sortie du livre « La Céramique et la lave émaillée » dont la souscription lancée en début d’année a été un véritable succès.

L’ouvrage est à présent disponible au prix public de 30 €. Pour éviter les frais de port, vous avez la possibilité d’une remise en main propre dans nos locaux du Castel Béranger (75016 Paris) sur rendez-vous. Il sera également distribué dans plusieurs librairies spécialisées dont nous fournirons la liste prochainement.

Si vous souhaitez vous le procurer ou pour tout renseignement, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : infos@lecercleguimard.fr

À l’occasion de la sortie du livre « La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard », une signature sera organisée au Castel Béranger, samedi 19 mars après-midi de 14 h à 17 h

Il ne vous reste plus que quelques jours (jusqu’au 7 mars) pour participer à la souscription du livre en le commandant au prix exceptionnel de 20 € (au lieu de 30 €, prix définitif). Si vous désirez récupérer votre exemplaire à l’occasion de la signature organisée au Castel Béranger, signalez-le nous en n’envoyant que le montant hors frais de port.

Les auteurs, Frédéric Descouturelle et Olivier Pons, ainsi que l’équipe du Cercle Guimard vous recevront au rez-de-chaussée, dans l’ancienne agence de Guimard, avec entrée fléchée par le hameau Béranger.

Dès ses premières créations architecturales, Guimard a utilisé la céramique et a très rapidement créé de nouveaux modèles dont certains ont été édités. Toujours moderne, il a traduit dans ce matériau l’évolution radicale de son style et a créé des décors et des objets qui figurent parmi les chef-d’œuvres du patrimoine. En employant la lave émaillée dès le Castel Béranger il a magnifié ce matériau rare aux propriétés étonnantes.

Pour la première fois, un ouvrage rassemble et commente toute la production et l’utilisation par Guimard de ces matériaux en les resituant dans leur contexte historique.

L’ouvrage comporte 152 pages, plus de 380 illustrations en grande majorité inédites et une couverture souple rempliée (larg. 26 cm, haut. 32 cm).

Pour commander le livre, il vous suffit de nous renvoyer le bon de souscription en pièce jointe accompagné de votre règlement. Si vous souhaitez régler par virement, merci d’envoyer un message à l’adresse suivante : infos@lecercleguimard.fr.

En attendant, vous trouverez ci-dessous quelques pages du livre à feuilleter :

Le livre « La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard » est disponible

Dès ses premières créations architecturales, Guimard a utilisé la céramique et a très rapidement créé de nouveaux modèles dont certains ont été édités. Toujours moderne, il a traduit dans ce matériau l’évolution radicale de son style et a créé des décors et des objets qui figurent parmi les chef-d’œuvres du patrimoine. En employant la lave émaillée dès le Castel Béranger il a magnifié ce matériau rare aux propriétés étonnantes.

Pour la première fois, un ouvrage rassemble et commente toute la production et l’utilisation par Guimard de ces matériaux en les resituant dans leur contexte historique.

L’ouvrage comporte 152 pages, plus de 380 illustrations en grande majorité inédites et une couverture souple rempliée (larg. 26 cm, haut. 32 cm). Le Cercle Guimard vous propose d’acquérir ce livre au prix de 30€.

Pour commander le livre, contactez nous à l’adresse infos@lecercleguimard.fr

Ci-dessous quelques pages du livre à feuilleter :

Le livre est disponible dans les librairie suivantes :

Librairie le Cabanon : 122 rue de Charenton, 75012 Paris

Librairie du musée d’Orsay : esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75007 Paris

Librairie du Camée : 70 rue Saint André des Arts, 75006 Paris

Librairie Mollat : 15 rue Vital-Carles, 33000 Bordeaux

Rappel : dédicace du livre Georges Malo, architecte, au Castel Béranger, samedi 11 décembre à partir de 14 h 30

Ce samedi 11 décembre entre 14h 30 et 16h30, nous vous invitons à la signature du livre consacré à l’architecte Georges Malo, édité par le Cercle Guimard.

L’auteur Olivier Barancy signera l’ouvrage dans l’ancienne agence d’Hector Guimard au Castel Béranger, 14 rue Jean de La Fontaine, dont l’accès se fera par le hameau Béranger. Compte tenu de la situation sanitaire, le port du masque sera obligatoire.

Quelques pages du livre à feuilleter ci-dessous :

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.