Category: Hector Guimard

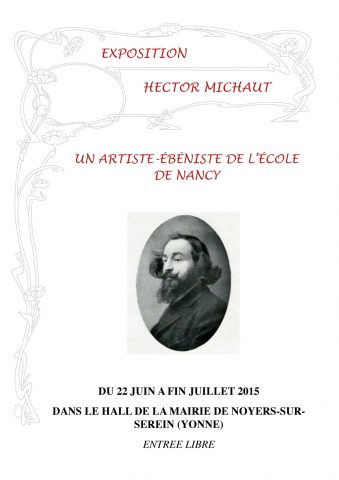

Exposition sur Hector Michaut.

Cet été, une exposition est consacrée à l’ébéniste nancéien, puis parisien, Hector Michaut dans le très beau village de Noyers-sur-Serein.

Cet été, une exposition est consacrée à l’ébéniste nancéien, puis parisien, Hector Michaut dans le très beau village de Noyers-sur-Serein.

Nous avons brièvement évoqué sa vie et sa carrière dans un article commentant la lettre de condoléances que Guimard à adressé à sa veuve en 1923.

Du 22 juin à fin juillet 2015

Hall de la mairie

Noyers-sur-Serein – Yonne

Entrée libre

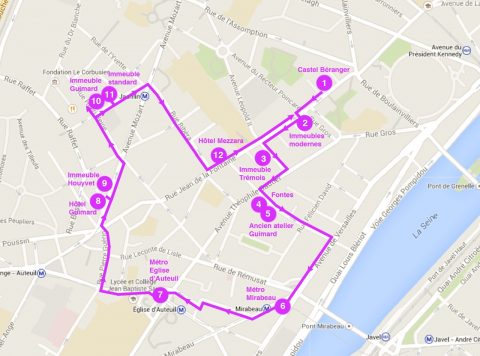

Visites guidées dans le quartier d'Auteuil

Notre association renoue avec les visites guidées organisées dans le quartier d’Auteuil où la proximité géographique d’un certain nombre d’œuvres majeures de l’architecte permet de donner un bon aperçu de l’évolution de sa carrière.

Notre association renoue avec les visites guidées organisées dans le quartier d’Auteuil où la proximité géographique d’un certain nombre d’œuvres majeures de l’architecte permet de donner un bon aperçu de l’évolution de sa carrière.

D’une durée d’environ 1 h 30, ces visites seront organisées selon un rythme mensuel et assurées par Agathe Bigand-Marion, membre du Cercle Guimard et en cycle préparatoire du concours de Conservateur du Patrimoine.

Trois visites sont pour l’instant programmées, les samedis 11 avril, 9 mai et 13 juin à 15 h.

Réservation en ligne.

Le circuit commencera devant la façade du Castel Béranger, pour se poursuivre par le groupe d’immeuble des rues Gros, Agar et La Fontaine ; l’immeuble Trémois rue François Millet ; l’emplacement de l’ancien atelier Guimard, à coté d’un immeuble de Deneu de Montbun utilisant des fontes Guimard ; descente vers la station de métro Mirabeau (entourage à écussons) puis la station Eglise d’Auteuil (entourage à cartouches) ; remontée vers l’Hôtel Guimard qui fait face à l’immeuble Houyvet ; puis l’immeuble Guimard de la rue Henri Heine, dernière demeure parisienne d’Hector Guimard ; l’Immeuble standard du square Jasmin et pour finir l’Hôtel Mezzara rue La Fontaine. Toutes ces étapes seront commentées et pour la majorité d’entre elles des images anciennes et des plans seront montrés aux participants.

D’autres circuits plus au sud, incluant l’Hôtel Jassedé rue Chardon-Lagache, l’Hôtel Deron-Levent, l’immeuble Jassedé au 142 avenue de Versailles et l’Ecole du Sacré-Cœur, avenue de la Frillière, pourront être organisées ultérieurement.

Tarif de la visite : 20 euros.

Tarif réduit : 10 euros pour les adhérents (en précisant le numéro d’adhérent de l’année en cours dans le commentaire), les étudiants et les chômeurs (en le mentionnant dans le commentaire et sur présentation d’un justificatif le jour de la visite).

Vous pouvez réserver 4 places maximum. Le tarif adhérent est appliqué uniquement aux adhérents, pas aux personnes les accompagnant.

Pour des visites en groupe, merci de nous contacter.

Réserver en ligne :

Retour à Mezzara

Où le Cercle Guimard présentait un ensemble d’archives inédites provenant du musée des Arts décoratifs, à Paris.

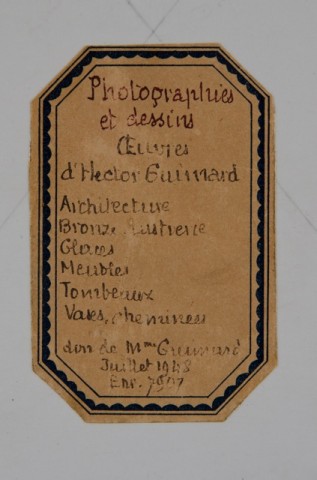

Il y a quelques mois, Guillemette Delaporte, conservatrice au musée des Arts décoratifs, à Paris, contactait le Cercle Guimard pour lui signaler une importante (re)découverte : le musée venait de mettre la main sur l’un des cartons contenant des pièces transmises par Adeline Oppenheim, en 1948. La veuve de l’architecte s’était alors rendue dans la capitale française pour clore la succession de son mari, décédé à New York en 1942. Dûment répertoriés et catalogués, ces documents étaient conservés dans un grand carton (environ 50 x 75 cm) dont l’établissement avait perdu la trace. Le hasard faisant parfois de belles choses, voilà que cette pépite renoue avec l’Histoire et porte à nouveau sous le regard de ses admirateurs un pan de l’œuvre de l’artiste-architecte.  A cet égard, le contenu du carton est exceptionnel. Ce sont plusieurs centaines de photos, dessins, gouaches qui revoient le jour et dont bon nombre sont peu connus – voire totalement inconnus, et sont à ce jour inédits. Pêle-mêle, sont rassemblés des clichés pris lors des expositions – notamment celle de l’Habitation, au Grand Palais, en 1903, des photos du castel Henriette, sur l’une desquelles l’on peut reconnaître Hector Guimard soi-même assis au côté de Mme Hefty, la propriétaire, des reproductions des façades de l’hôtel Nozal, avec de précieux détails sur les balcons, des compositions à la gouache pour des tapis, des frises ou encore des projets de papiers peints, et d’innombrables photos – le plus souvent détourées et contrecollées sur du papier – de meubles, de cadres, de pièces de mobilier, de cheminées, de miroirs et des accessoires de décoration, tels des pommeaux de cannes, des poignées de porte – avec, cerise sur le gâteau ! les plâtres initiaux…, ou des vases et même des couverts. A cela s’ajoutent d’inédites images de la mairie du Village français érigée lors de l’Exposition de 1925 et de nombreuses reproductions de modèles de pierres tombales ou de monuments funéraires, formant une sorte de catalogue dont nul ne sait s’il a un jour vu le jour. La plupart de ces documents, hormis des précisions de dimension, ne portent aucune indication. Ni de date, ni de lieu. A fortiori, aucune mention de commande, de destination ou de l’endroit pour lesquels ils furent fabriqués. En collaboration avec le musée des Arts décoratifs, Le Cercle Guimard entend apporter son expertise pour authentifier et participer à l’« identification » de certains de ces documents inconnus et retrouvés.

A cet égard, le contenu du carton est exceptionnel. Ce sont plusieurs centaines de photos, dessins, gouaches qui revoient le jour et dont bon nombre sont peu connus – voire totalement inconnus, et sont à ce jour inédits. Pêle-mêle, sont rassemblés des clichés pris lors des expositions – notamment celle de l’Habitation, au Grand Palais, en 1903, des photos du castel Henriette, sur l’une desquelles l’on peut reconnaître Hector Guimard soi-même assis au côté de Mme Hefty, la propriétaire, des reproductions des façades de l’hôtel Nozal, avec de précieux détails sur les balcons, des compositions à la gouache pour des tapis, des frises ou encore des projets de papiers peints, et d’innombrables photos – le plus souvent détourées et contrecollées sur du papier – de meubles, de cadres, de pièces de mobilier, de cheminées, de miroirs et des accessoires de décoration, tels des pommeaux de cannes, des poignées de porte – avec, cerise sur le gâteau ! les plâtres initiaux…, ou des vases et même des couverts. A cela s’ajoutent d’inédites images de la mairie du Village français érigée lors de l’Exposition de 1925 et de nombreuses reproductions de modèles de pierres tombales ou de monuments funéraires, formant une sorte de catalogue dont nul ne sait s’il a un jour vu le jour. La plupart de ces documents, hormis des précisions de dimension, ne portent aucune indication. Ni de date, ni de lieu. A fortiori, aucune mention de commande, de destination ou de l’endroit pour lesquels ils furent fabriqués. En collaboration avec le musée des Arts décoratifs, Le Cercle Guimard entend apporter son expertise pour authentifier et participer à l’« identification » de certains de ces documents inconnus et retrouvés.

Photographiés par Laurent Sully-Jaulmes, jadis attaché au musée des Arts décoratifs et membre du Cercle Guimard, les documents ont été réunis dans un diaporama.

Photographiés par Laurent Sully-Jaulmes, jadis attaché au musée des Arts décoratifs et membre du Cercle Guimard, les documents ont été réunis dans un diaporama.

La maquette de l’hôtel Mezzara (propriété du Cercle Guimard) était exposée dans le hall pendant toute la durée de l’évènement.

Il a été projeté pour les membres et les sympathisants de l’association, à l’Hôtel Mezzara, le 21 février dernier. Ce fut alors l’occasion pour le Cercle de retrouver le chemin de l’hôtel de la rue Jean de la Fontaine, où avaient été présentées, en 2006 et 2007, deux importantes et très remarquées expositions estivales. A ce titre, le Cercle entend remercier chaleureusement Mme Franceline Parizot, proviseure de lycée d’Etat Jean Zay, Mme Ducazaux, son intendante, sans oublier la gardienne de cette annexe du lycée, qui, par son accueil et son aide, a participé au succès de cette manifestation.

Le vitrage des édicules du métro mis à l’honneur par Saint-Gobain

Pour célébrer ses 350 ans d’existence, la société Saint-Gobain organise plusieurs événements dont une exposition virtuelle, mise en place sous la direction de Marie de Laubier, directeur des Relations générales et chef du service Archives ; la commissaire de l’exposition étant Anne Alonzo.

Cette exposition virtuelle comprend une section dédiée aux grandes réalisations auxquelles a participé la société, depuis la galerie des glaces de Versailles jusqu’au plancher en verre de la tour Eiffel mis en place en 2014. Parmi ces marchés prestigieux ou innovants, le vitrage des édicules du métro de Paris a été retenu en raison de la création à cette occasion d’un modèle spécial de verre imprimé, le n° 18 (dénommé Oriental).

On accède à la page en question par ce lien : http://www.saint-gobain350ans.com/#!/fr/les-grandes-realisations/metropolitain/detail

On sait que ce modèle de verre a été déposé par le vitrailliste parisien Charles Champigneulle. Aux archives de Saint-Gobain, sur le registre ancien listant les différents modèles de verres imprimés, on peut en effet lire : « Création Champigneulles (sic) (traité avec lui S.d./dépôt Champigneulles 4-10-1900). » Mais le style si particulier de ce verre nous incite à penser que, si Guimard n’en est pas techniquement l’auteur, il n’en a pas moins très nettement influencé le dessin.

Le verre Oriental sera ensuite inclus au sein du catalogue de Saint-Gobain. Guimard en fera un usage fréquent pour ses propres réalisations architecturales, mais il ne connaîtra qu’un faible succès commercial.

Vous pouvez retrouver des informations complémentaires à ce sujet en consultant le dossier « verre » dans la rubrique « dossiers » de ce site.

Le Cercle Guimard sollicité par Fèvres magazine

Fèvres magazine est une belle revue destinée aux professionnels et publiée par l’IFRAM (l’Institut de Recherche et de Formation pour les Artisanats des Métaux, labellisé Pôle National d’Innovation pour l’Artisanat des Métaux depuis 2003). Son rédacteur en chef nous a contacté il y a quelques mois pour nous demander de rédiger un article sur Guimard et le fer, ce que nous avons accepté d’emblée.

L’article s’insère dans un dossier spécial L’Art nouveau et la ferronnerie qui fait la couverture du numéro 50. Il est en l’excellente compagnie d’autres articles de Patrick Centenero, ferronnier d’art français, du catalan Luis Gueilburt (La part du fer dans l’œuvre d’Antoni Gaudí), de notre amie Françoise Aubry, conservatrice du musée Horta (Victor Horta « Ne prendre pour guide que la raison »), de Jacques G. Peiffer, bien connu pour ses travaux sur la céramique (Le fer au cœur de l’École de Nancy), du ferronnier bruxellois Steve Sergysels (Art nouveau : la ligne belge) et du ferronnier et rampiste français Stephan Poirier.

Notre propre article (Hector Guimard et le fer : inventivité et économie) est illustré de belles photos provenant de notre groupe. Nous avons décidé de nous passer des adjectifs superlatifs que l’on emploie parfois sans mesure pour tenter de cerner au plus près la pratique de Guimard vis-à-vis de la ferronnerie. On discerne déjà sur l’Hôtel Louis Jassedé les prémices d’une utilisation très particulière des fers industriels qui éclot au Castel Béranger pour atteindre peu après une maturité qui fait de la ferronnerie de Guimard une exception, voire une incongruité dans la pratique des architectes français.

Grâce à l’amabilité de Fèvres, le pdf de notre article est à la disposition de nos visiteurs. Cependant, l’achat de la revue papier dans son entier devrait encore leur réserver de belles surprises…

Hector Guimard et le fer : inventivité et économie

Frédéric Descouturelle

Guimard à l’exposition « Paris 1900 » au Petit Palais

Exposition du 2 avril au 17 août 2014

Sous-titrée La Ville spectacle, l’exposition du Petit Palais tente — et réussit — de donner une vision complète des images fixes et mouvantes que renvoie la capitale parisienne au monde entier, au moment de l’Exposition Universelle de 1900 et pendant les quelques années qui la suivent. Comme il s’agit d’une vision globale de Paris, les œuvres présentées ne sont pas (ou peu) hiérarchisées mais présentées dans des sections à thèmes, repris en chapitres dans le catalogue : Paris, vitrine du monde (l’Exposition Universelle), Paris Art nouveau, Paris capitale des arts, Le mythe de la Parisienne, Paris la nuit, Paris en scène. La mise en scène de l’exposition est réussie, fluide, bien éclairée et propose de nombreux cartels explicatifs.

La salle à manger de l’Hôtel Guimard qu’expose par ailleurs le Petit Palais dans ses collections permanentes n’a pas été intégrée à l’exposition. C’est fort dommage car cela aurait pu être l’occasion de lui redonner une disposition plus conforme au plan ovalaire originel. Sans doute y a-t-il un réel problème de fragilité de ses éléments qui empêche son déplacement. C’est en tout cas la raison qui avait été invoquée en 1992 pour motiver le refus de son prêt à l’exposition Guimard du Musée d’Orsay.

Hector Guimard est tout de même présent dans les deux premières sections de l’exposition avec quelques objets qui donnent un bon aperçu de la diversité de ses talents. Nous profitons de ce compte-rendu pour donner quelques informations ou hypothèses supplémentaires et corriger quelques erreurs les concernant.

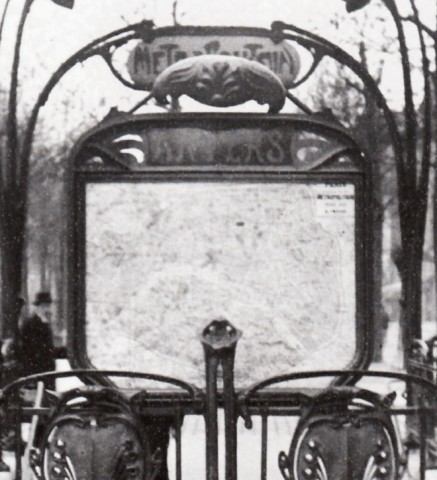

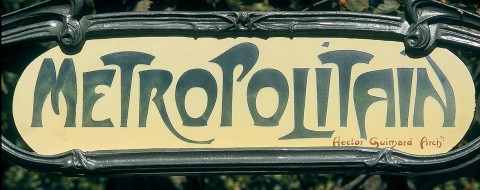

Portique d’entourage à écusson du métro de Paris. Pièces en fonte, verrines en matériau de synthèse et enseigne en tôle émaillée. Prêt par la RATP. Photo coll. part.

Le portique d’un entourage découvert à écussons du métro a été prêté par la RATP. Cette dernière a malheureusement négligé de prêter aussi une enseigne en lave émaillée du modèle correct pour ce type de portique (correspondant à une trémie de largeur standard de trois mètres). Il faut se contenter d’une plaque de tôle émaillée au seul recto avec un lettrage « METROPOLITAIN » qui était en fait destiné aux édicules B ou aux stations Tuileries et Concorde.

Enseigne d’un accès de métro équipé d’un entourage à écusson avec trémie d’une largeur de 3 m. Lave émaillée avec lettrage « METROPLITAIN » et signature de Guimard. Photo coll. part.

Le site de la RATP, qui rend compte de l’exposition Paris 1900, s’avance par ailleurs à écrire que le nombre d’accès Guimard construits était de 141. Depuis 2003, date de publication du premier des deux ouvrages consacrés à Guimard et au métro (d’ailleurs soutenus par la RATP), on sait que ce chiffre est de 167. Il serait souhaitable que le service de communication de la RATP actualise un jour ses sources.

Le tirage d’un cliché ancien de la station de métro Palais Royal par Etienne et Louis-Antonin Neurdein (collection Roger-Viollet) est daté 1900. Si cette station ouvre effectivement en juillet 1900 pour l’inauguration du métro pendant l’Exposition Universelle, seule la balustrade en fonte est alors en place. Son portique provisoire en bois ne sera remplacé par le portique Guimard qu’au cours de l’été 1901. De plus, les enseignes « METROPOLITAIN » en lave émaillée ne seront posées que pendant le second semestre de 1901. La photo exposée qui semble avoir été prise en été, ne saurait donc être antérieure à cette date.

Cette première vue est complétée dans le catalogue par un tirage photographique de l’entourage à écussons de la station Anvers, d’Albert Harlingue. Son cliché, daté 1909 dans la collection Roger-Viollet, montre le fond arrondi de l’entourage, pourvu de son porte-plan et de sa lanterne. Or ce modèle de porte-plan n’ayant été approuvé par le conseil municipal que le 31 décembre 1912 n’a été déployé qu’après cette date sur tous les entourages Guimard. Il est donc vraisemblable que cette photographie soit au plus tôt de 1913. Elle montre également des détails qui nous avaient échappés jusqu’ici, notamment la forme et la couleur des premières plaques en tôle émaillée portant le nom des stations (cf. l’actualisation de l’article sur les “cornichons” dans la rubrique Ceci n’est pas un Guimard).

Le commentaire du catalogue à propos du métro de Guimard est un progrès partiel par rapport à ce que l’on peut habituellement trouver à ce sujet. Si l’on échappe à l’habituelle fable du choix de Guimard par le banquier Adrien Bénard (Président de la CMP pour lequel Alexandre Charpentier conçoit une salle à manger Art nouveau vers 1900), on apprend avec surprise que Guimard a été primé en 1900 pour le Castel Béranger (en réalité en 1899) ; que les entrées sont « agrémentées de réverbères » (en réalité de candélabres) ; que les accès Guimard sont controversés dès l’origine (ils sont en fait bien accueillis au début) et que « la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, qui ne voulait pas déplaire aux Parisiens met fin dès 1904 à sa collaboration avec Guimard ». Comme on le sait depuis fort longtemps, l’arrêt de cette collaboration a eu lieu en 1903 et essentiellement à la suite d’un conflit financier. Enfin, la protection définitive des « rares entrées construites Guimard qui ont échappé à la destruction » (il en reste en fait alors encore près d’une centaine) ne se fait pas en 1965 (date à laquelle un arrêté n’en inscrit que sept à l’Inventaire Supplémentaires de Monuments Historiques) mais bien plus tard, en 1978.

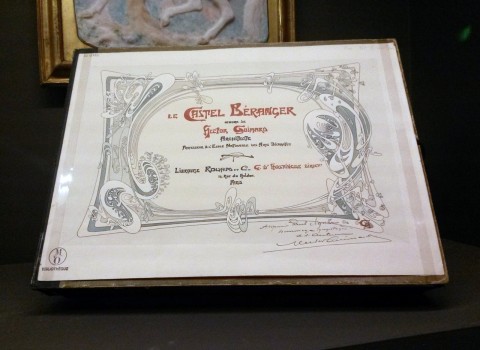

Un album Le Castel Béranger et sa planche de titre dédicacée : « À monsieur Paul Signac / hommage sympathique de l’auteur / Hector Guimard ».

Album du Castel Béranger et planche de titre dédicacée à Paul Signac. Coll. Musée d’Orsay. Photo coll. part.

Cet exemplaire, présenté en 1992 à l’exposition Guimard du musée d’Orsay, appartient aux collections de ce musée grâce à un don de Mme Françoise Cachin — qui en fut directrice de 1986 à 1994 —, petite fille de Paul Signac. Le peintre pointilliste a en effet habité le Castel Béranger très tôt, probablement vers la fin de 1897, occupant un appartement et un des ateliers d’artiste situés au dernier niveau, voisin de l’atelier de l’architecte et décorateur Pierre Selmersheim (1869-1941).

Hector Guimard exploita publicitairement le succès de cet ensemble immobilier (14 rue La Fontaine, Paris XVIe) qui fut l’un des six ouvrages primés le 28 mars 1899 au premier concours de façades de la ville de Paris.

Dès le 4 avril 1899, dans les salons du journal Le Figaro, Guimard organise une exposition d’objets et de documents (dont ce fameux album) consacrée presque exclusivement au Castel Béranger sous-titrée : « Compositions dans un style nouveau – architecture, sculpture, décoration, ameublement et objets d’Art » et accompagnée de conférences de l’architecte.

Guimard songea à la publication de cet album bien avant l’achèvement des bâtiments et se réserva sa promotion et l’exclusivité de la diffusion des photographies. Il réussit même à convaincre la Ville de Paris d’acquérir huit exemplaires de l’album pour certaines bibliothèques et écoles municipales.

Un autre exemplaire prestigieux de l’album est conservé au musée Horta de Bruxelles et dédicacé par Hector Guimard : « À l’éminent Maître et ami / Victor Horta, hommage affectueux de son admirateur / Hector Guimard ».

Le Cercle Guimard procède actuellement à une étude approfondie de cet album du Castel Béranger qui recèle beaucoup plus de mystères qu’il ne semble au premier abord. Notre site Internet vous informera du résultat de cette étude.

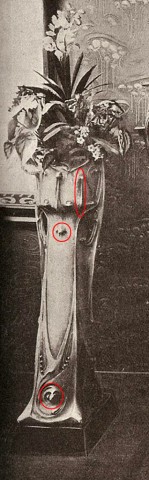

Un vase des Binelles édité à Sèvres est prêté par la Cité de la céramique de Sèvres-Limoges. Comme chacun de ces deux musées qui ont fusionné en 2010 possède un exemplaire du vase des Binelles, il convient de se pencher sur les détails des cristallisations pour reconnaître qu’il s’agit de l’exemplaire de Sèvres, daté 1903, alors que l’exemplaire du musée Adrien Dubouché de Limoges a été livré en 1905.

Vase des Binelles. Grès émaillé avec cristallisations. Coll. Cité de la céramique – Sèvres. Photo coll. part.

Vase des Binelles, détail. Grès émaillé avec cristallisations. Coll. Cité de la céramique – Sèvres. Photo coll. part.

Comme l’établit Georges Vigne, on est presque certain que Guimard présente un exemplaire du vase des Binelles à l’Exposition Universelle de 1900, classe 66, sur un stand intitulé « salle de billard (Frag.) ». La photographie qui en est connue est centrée sur un modèle de cheminée (celui de l’agence Guimard ou de la salle à manger du Castel Henriette) en fonte bronzée. On peut voir, sur le coté gauche de cette photo dont nous reproduisons un détail, le vase des Binelles ou plutôt un modèle très proche de celui qui sera édité à Sèvres. Les quelques différences visibles sont entourées en rouge.

Ce modèle présenté en 1900 serait donc antérieur d’au moins trois ans à la commande passée par Sèvres à Guimard le 26 décembre 1902 et pour laquelle il sera payé 1200 F-or. Georges Vigne signale qu’outre les deux tirages conservés aux musées de Sèvres et de Limoges, trois autres tirages sortiront des ateliers de la manufacture de Sèvres (un en 1907 et deux en 1911). Il faut sans doute y ajouter les deux exemplaires de la collection Manoukian, datés 1903 (vendus en 1993 pour 350 000 et 380 000 F). Ces derniers n’ont pas toujours appartenu à ce grand collectionneur puisqu’ils proviennent sans doute de la succession organisée dans les années 50 et 60 suite au décès de deux célèbres pionniers du cinématographe français…

Ces deux exemplaires sont aujourd’hui visibles dans des collections publiques mais il faudra se rendre aux Etats-Unis pour les admirer. L’un se trouve au musée des Beaux-Arts de Cleveland depuis une vingtaine d’années tandis que l’autre est entré récemment dans les collections du Metropolitan Museum de New-York.

Logiquement, on a toujours pensé que la dénomination du vase faisait référence au Castel Henriette, construit par Guimard de 1899 à 1903 à Sèvres, rue des Binelles. Cependant, une hypothèse complémentaire est envisageable. En effet, autour de 1900, il existe un petit atelier de céramique rue des Binelles, tenu par Amalric Walter qui, quelques années plus tard, sera engagé par Daum à Nancy pour développer la technique de la pâte de verre (d’après François Le Tacon et Jean Hurstel, Amalric Walter, maître de la pâte de verre, éditions Serpenoise, 2013).

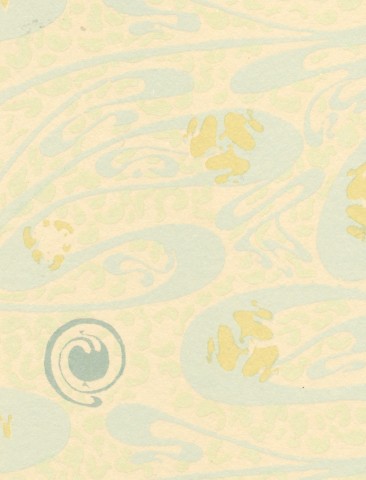

Un exemplaire du papier peint édité par Le Mardelé provient des collections de la bibliothèque Forney. Il est daté « vers 1900 » bien qu’il s’agisse d’un modèle créé pour le Castel Béranger (avant 1898). Il ne subsiste plus aujourd’hui aucun pan de papier peint original au sein de ses appartements. Seuls la bibliothèque Forney et le musée Cooper-Hewit de New-York possèdent encore des fragments de lés anciens de papiers peints de Guimard dont certains modèles ont pu être utilisés au Castel Béranger. À chaque type de pièces présentes dans chacun des appartements (antichambre, chambre, salle à manger et salon) Guimard attribue un motif de papier. Celui qui est exposé au Petit Palais est dévolu aux chambres.

Mais s’agit-il réellement du modèle posé au Castel Béranger ? La seule source d’information que nous ayons des couleurs des revêtements effectivement posés est celle de l’album du Castel Béranger (1898). Mais ses planches ne sont pas des traductions de la réalité puisqu’il s’agit d’impression par héliogravure de photographies aquarellées dont la sélection des couleurs dépendait donc de l’imprimeur et de Guimard. On sait qu’en de multiples occasions, ce dernier ne s’est pas privé d’apporter aux planches de cet album des modifications et des améliorations de la réalité. Les planches 41 et 42 qui reproduisent ce papier peint destiné aux chambres montrent deux jeux de couleurs, différentes de celles du morceau de lé de la bibliothèque Forney.

Mais dans les deux cas le petit motif circulaire — qui sert de logo à notre association — est bleu alors qu’il apparaît rouge pastel sur le papier peint de la bibliothèque Forney. On se trouve confronté à des constatations similaires pour les autres modèles de papiers peints destinés aux différentes pièces des appartements. Nous développerons plus complètement ce sujet dans l’étude qui sera consacrée à l’album du Castel Béranger.

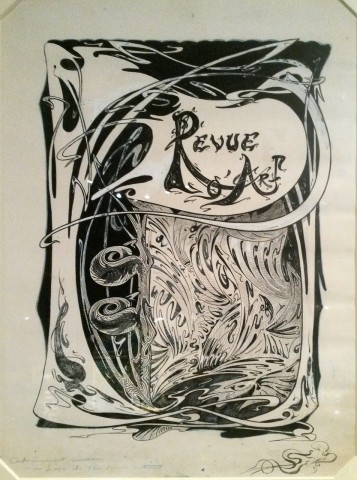

Esquisse pour la couverture de la Revue d’Art. 1899. Encre sur papier. Coll. Musée d’Orsay. Photo coll. part.

Cette étude pour la couverture de la Revue d’Art n’est pas la version définitive retenue pour illustrer ce nouvel hebdomadaire artistique regroupant la Revue des Beaux-Arts, le Moniteur des Arts et la Revue Populaire des Beaux-Arts. Pas moins de neuf dessins relatifs à ce projet figurent dans le fonds Guimard à Orsay. Ils témoignent des hésitations de l’architecte dans la recherche d’un motif particulièrement abstrait et tourmenté qui rappelle les choix décoratifs adoptés par Guimard à la fin du XIXe siècle. Cette impression est renforcée par les annotations manuscrites figurant en bas à gauche de l’œuvre « C’est un ornement nouveau mais je veux (vais ?) être plus dans le sentiment »…

La version choisie pour l’exposition réalisée à l’encre de chine est assez proche du dessin définitif rehaussé à l’aquarelle, lui-même quasi identique à la couverture de la Revue d’Art. Notons simplement que l’éditeur ne retiendra pas les couleurs proposées par Guimard et préfèrera s’en tenir à une version monochrome peut-être plus économique mais laissant une impression d’inachevé.

Cette publication hebdomadaire paraissant le samedi connaît une carrière éphémère puisque seuls onze numéros sont édités à partir du 4 novembre 1899. Le premier propose notamment un très bel article sur les meubles modernes signé par Frantz Jourdain et agrémenté de photos inédites dans lequel le travail de Guimard occupe une place centrale. À partir du n° 8, c’est un dessin peu inspiré de Robert Kastor que l’on retrouve en couverture. Ce changement ne lui portera pas chance puisque la Revue d’Art cessera sa publication avec le n° 11 du 13 janvier 1900.

Balcon de croisée GA en fonte, maître modèle. Fonderies de Saint-Dizier, avant 1909. Coll. Musée d’Orsay. Photo coll. part.

Le modèle original du balcon de croisée GA prêté par le Musée d’Orsay est devenu un « motif de grand balcon » que l’auteur de la notice croit être « le modèle original d’un balcon qui a été réalisé pour l’Hôtel Mezzara, 60 rue La Fontaine ». Les modèles de fontes d’ornement de Guimard n’était pourtant pas destinées à un bâtiment précis mais mis à la disposition des architectes et des entrepreneurs par l’intermédiaire d’un catalogue édité à partir de 1909 (et non 1907) par la fonderie de Saint-Dizier. Le balcon de croisée GA n’a d’ailleurs jamais été utilisé par Guimard et nous pensions même qu’aucun architecte ne s’en était servi avant qu’il ne soit identifié sur plusieurs maisons d’une même rue à Enghien et que l’un d’entre nous ne retrouve un immeuble à Vincennes (d’architecte inconnu et non daté) qui en est entièrement équipé.

Quant à l’Hôtel Mezzara (1910-1911), c’est un grand balcon GA droit qu’il reçoit au balcon du premier étage de la façade sur rue.

Grand Balcon GA avec retours de grands balcons 3 et 4 cintrés. Hôtel Mezzara, 1910-1911, 60 rue La Fontaine, Paris XVIe. Photo coll. part.

Nous recommandons fortement de visiter cette très belle exposition, qui propose une quantité extraordinaire d’images et d’objets dont certains sont rarement vus. Mais ce n’est pas là qu’il faudra chercher à s’informer sur l’Art nouveau ni sur Guimard car, au vu des notices, une petite mise à niveau des connaissances ne serait pas inutile.

Frédéric Descouturelle, Olivier Pons et Dominique Magdelaine

Nouvelle rubrique : ceci n’est pas un Guimard

Régulièrement, nous sommes sollicités pour identifier un objet que son propriétaire pense être de Guimard. Souvent, il l’a acheté — parfois cher — pour tel et il attend de notre part plus une confirmation qu’un verdict contraire. Lorsque que les connaissances que nous pouvons avoir sur l’œuvre d’Hector Guimard et/ou sur l’objet en question nous obligent à lui dénier toute filiation avec Guimard, les réactions de notre correspondant ne sont pas toujours empreintes de philosophie, surtout si une revente à court terme était envisagée.

Pour ne pas avoir à réitérer notre argumentaire et renseigner le public tenté par un achat à la notice par trop flatteuse, nous publierons de temps à autre notre sentiment sur tel ou tel objet. Aucun d’entre nous n’a d’intérêts dans les différentes branches du marché de l’art. Aussi nous ne nous soucions nullement des notices qu’ont pu précédemment écrire les experts des différentes maisons de vente aux enchères : notre avis n’engage que nous et nous n’hésiterons pas à le modifier en fonction des éléments historiques qui pourraient se présenter à l’avenir.

Retrouvez cette rubrique dans nos recherches.

Hector Guimard à l’exposition Art nouveau de la Pinacothèque de Paris

(jusqu’au 8 septembre 2013)

L’une des deux expositions simultanées de la Pinacothèque étant intitulée L’Art Nouveau (et sous-titrée La Révolution décorative), nous sommes allés — moyennant 12 € — y faire une visite. En réalité restreinte au seul Art nouveau français, l’exposition est essentiellement alimentée par deux importantes collections : celle, anglaise de feu Victor Arwas et celle, monégasque, de Robert Zehil. Passons rapidement sur le manque de structure de l’exposition (celle qui est proposée étant artificielle), sur le déséquilibre entre les différentes disciplines (arts graphiques et bibelots en métal largement privilégiés au détriment des autres arts décoratifs), sur l’indigence de certaines pièces (alors que la collection Zéhil comprend de très beaux meubles) comparée à la magnificence d’autres, sur la vacuité des notices (on peut ainsi apprendre qu’un meuble étagère est en « bois »), sur les surprises réservées par une traduction approximative (un fauteuil se dit « chaise » et un canapé se dit « fauteuil à deux places ») ainsi que sur les inexactitudes d’attribution (une table à thé de Louis Brouhot attribuée à Léon Bénouville, un cadre de miroir de Gruber attribué à Majorelle). Le tout nous paraît donc plus être un résumé de ce qu’était une grande collection privée d’Art nouveau au siècle dernier qu’un reflet de ce que fut l’Art nouveau et nous paraît plus ressembler à une exposition avant vente aux enchères (en général gratuite) qu’à une exposition à vocation culturelle.

Le catalogue (dans lequel chacun des objets présentés est soigneusement photographié) est précédé de quatre essais dont le plus important est celui de Paul Greenhalgh, directeur du Sainsbury Centre for Visual Arts de l’Université de Norwich. On pourra sans doute lui reprocher une certaine allégeance aux théories largement controuvées (et largement contestées de ce côté-ci de l’Atlantique) de l’américaine Debora Silverman (traduite en 1996) ainsi que des assertions insolites comme le fait que Guimard aurait commercialisé des objets de sa conception via des « catalogues de vente par correspondance ». Nous devons avouer que nous ne connaissions pas encore cet aspect de notre homme en tant que précurseur de La Redoute ou des Trois Suisses. Mais il faut rendre grâce au texte de cet éminent spécialiste du sujet qui est souvent rafraîchissant dans la mesure où il apporte sur l’Art nouveau français un point de vue autre que le traditionnel discours franco-français.

Une vitrine est consacrée à Hector Guimard et présente quatre objets provenant tous de la collection Zehil.

Un vase en grès dit « de Cerny »

Ce vase est un des fruits de la collaboration entre Hector Guimard et la Manufacture nationale de Sèvres. Après le vase-jardinière « des Binelles » et le vase « de Chalmont », la célèbre institution édite entre 1903 et 1907 une douzaine d’exemplaires de ce modèle. Nous savons, grâce à une photo d’époque tirée du premier numéro de La Revue d’Art, que son existence est avérée dès 1899 puisque Guimard le présente dans une petite vitrine, entouré des derniers objets et meubles de sa production, même s’il ne s’agit probablement que d’un prototype préfigurant la version définitive de Sèvres.

Le vase « de Cerny », par les mouvements agités de la céramique que l’on retrouve à son sommet, est typique du style débridé adopté par l’architecte-décorateur au début de sa carrière tandis que la partie inférieure nous rappelle la fonctionnalité première de l’objet. Sur la douzaine d’exemplaires sortis des ateliers de la Manufacture nationale, un certain nombre est parvenu jusqu’à nous. Une bonne moitié est visible actuellement dans les collections de musées européens et américains, les autres se trouvent principalement dans des collections privées, là encore des deux côtés de l’Atlantique. Appartenant à cette dernière catégorie, le vase de la collection Zehil est remarquable par la complexité des motifs et la variété des couleurs. Les cristallisations du grès, obtenues par la projection aléatoire de particules métalliques durant la cuisson, rendent cet exemplaire particulièrement rare.

Un vase en bronze patiné

Ce modèle adopte le même principe stylistique que le vase précédent : sage à sa base, la matière s’anime à mi-hauteur pour finir en tournoyant au sommet. Son monogramme « GH » que l’on aperçoit à la base est identique à celui du vase « de Cerny ».

Contrairement à la légende de la Pinacothèque qui le date « vers 1910 », nous pensons plutôt que son modèle a également été créé à la fin du XIXe siècle. Il est en effet très proche de l’un des modèles que l’on retrouve à la planche 65 de l’album du Castel Béranger (publié en 1898). Le vase exposé à la Pinacothèque provient de la collection privée du célèbre couple amateur d’Art nouveau, Lloyd et Barbara Macklowe, dont une grande partie a été dispersée aux enchères chez Sotheby’s le 2 décembre 1995. Il s’agit d’un modèle plus rare encore que le vase « de Cerny », puisqu’à notre connaissance, un seul autre exemplaire est connu. Il figure dans les collections du MoMA à New-York.

Une pendulette en bronze patiné

Elle porte le même monogramme que les deux vases précédents. Les informations concernant cette horloge en bronze sont bien minces. Aucune photo ni aucun document ne nous permet de dater avec précision cet objet. Néanmoins, le style épuré, ponctué de quelques volutes à son sommet, nous permet de la situer au début des années 1910. Il en existe au moins un autre exemplaire original faisant toujours partie de la décoration d’un appartement parisien, certainement son premier lieu d’exposition. Comme souvent pour ce type d’objet, il est probable que le cadran de l’horloge de la collection Zehil ait été modifié ou remplacé au cours de son histoire. C’est un moindre mal si l’on prend en considération les quelques copies des années 70 qui circulent toujours mais dont la qualité plus que médiocre ne laisse aucun doute sur leur origine frauduleuse.

Une coupe GD en fonte

Guimard. Coupe GD en fonte. Fonderie de Saint-Dizier. Haut. 51,5 cm, larg.70,5 cm, prof. 46,5 cm. Collection Zehil.

Cette coupe figure dans la première édition du catalogue des Fontes Artistiques de la fonderie de Saint-Dizier, exclusivement consacrée aux fontes pour « constructions, fumisterie, jardins et sépultures » créées par Guimard. Certains des modèles de ce catalogue datent de 1901, d’autres de la période 1903-1905, mais la plupart ont été créés entre 1905 et 1908. C’est à cette dernière date que paraît le premier catalogue et que débute la commercialisation de ces fontes. La coupe GD est présentée sur la planche 41 dédiée aux « Articles de jardin ». Guimard la place également en situation, surmontant un pilier, sur le dessin de la planche 33 où il donne deux exemples de clôtures de jardin. Lors de la réédition du catalogue, remanié et augmenté vers 1912, une seconde coupe (GE) apparaît sur la planche supplémentaire 42 comme une simplification de la coupe GD par ablation de ses larges anses à la partie supérieure et de ses jambes obliques à la partie inférieure. Les deux coupes sont encore présentes dans les catalogues de la fonderie en 1921, mais elles ont disparu de l’édition de 1935, alors que d’autres articles de jardin comme le vase GA et la jardinière GF sont encore disponibles. Le tirage présenté à l’exposition de la Pinacothèque a une finition granuleuse, comparable à celle de la jardinière GF de la vente Sotheby’s Paris du 16 février 2013. Cette finition apparaît médiocre au regard de celle, beaucoup plus poussée, de nombre de tirages de fontes d’ornement de Guimard que nous connaissons. L’un de nos correspondants, monsieur Tangui Le Lonquer, suggère que si la fonte a longtemps séjourné en extérieur sans bonne protection, elle a pu être couverte d’une couche de rouille plus ou moins incrustée, qu’il a fallu tout d’abord « dérouiller » avec perte de matière, pour ensuite stabiliser la patine afin d’ obtenir un résultat proche de ce que nous voyons. Seul un entretien régulier ou une présentation en intérieur permet d’obtenir, un siècle plus tard, une patine proche de l’origine.

Frédéric Descouturelle et Olivier Pons

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.