Category: A la une

Hector Guimard et Muller & Cie au Castel Béranger : la fin d’une collaboration.

Dès leur achèvement en 1898, les façades du Castel Béranger ont interpellé les passants de la rue La Fontaine[1]. Il faut dire que leur richesse, tant du point de vue de la polychromie que de l’ornementation, était en nette rupture avec celles des façades des maisons de rapport avoisinantes. Au Castel Béranger les registres aquatiques, botaniques, médiévaux et fantastiques[2] s’entremêlent pour animer les fontes, les céramiques et les ferronneries ornant les façades. Ce pittoresque, prôné par les pouvoirs publics du moment, a même valu au Castel Béranger l’un des prix du concours des façades de 1898 organisé par la Ville de Paris[3].

Pourtant, ce riche décor à l’origine de la renommée internationale du Castel Béranger et d’Hector Guimard n’était pas celui initialement prévu par l’architecte. Les élévations des façades du permis de construire déposées par Guimard en mars 1895, que l’on peut actuellement voir exposées aux Archives de Paris[4], en font foi. L’existence de ces documents n’est pas une découverte puisqu’ils sont connus depuis longtemps et disponibles à la consultation. Cependant, leur scan en haute définition réalisé dans le cadre de l’organisation de cette exposition pour l’année Guimard, a révélé un projet de décorum en céramique avorté. Celui-ci devait être réalisé en majorité en collaboration avec l’établissement Muller & Cie, entreprise avec laquelle Hector Guimard collaborait jusqu’alors. Les récents travaux de Frédéric Descouturelle et d’Olivier Pons publiés dans l’ouvrage La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard[5] permettent d’identifier la plupart des modèles qui devaient être employés.

Le projet initial du Castel Béranger

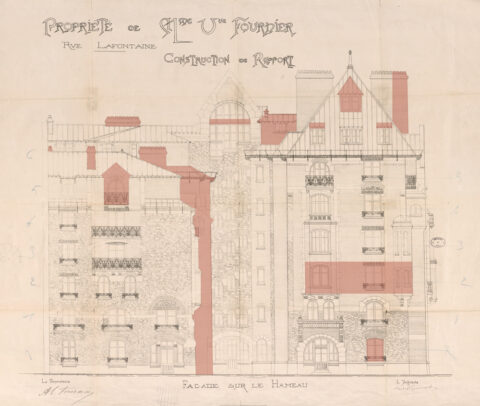

Le Castel Béranger était une commande d’Élisabeth Fournier, bourgeoise du quartier d’Auteuil. Veuve et désireuse de placer un capital dans l’immobilier, elle s’est tournée à la fin de l’année 1894 vers l’architecte Hector Guimard, résidant lui aussi dans le quartier, pour la construction d’un immeuble de rapport rue La Fontaine.

Sans contraintes de la part de la commanditaire, le jeune architecte a conçu un projet dont les principes sont issus de l’école rationaliste de Viollet-le-Duc. En façade, une architecture pittoresque aux références médiévales cohabite avec une polychromie due à l’emploi de différents matériaux, à la mise en peinture des fontes et ferronneries et à un décor de céramiques émaillées.

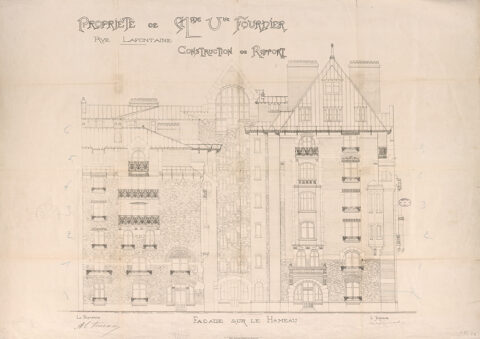

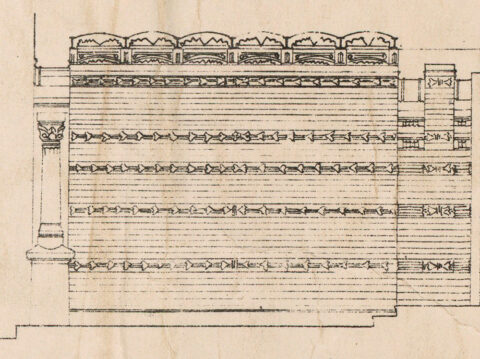

Avant son voyage à Bruxelles durant l’été 1895, Hector Guimard a déposé à la mairie de Paris le permis de construire du Castel Béranger pendant la seconde quinzaine du mois de mars[6]. Celui-ci comprenait les plans des différents niveaux (plan des caves, plan de rez-de-chaussée, plan d’étages courants, plans des cinquième et sixième étages) ainsi que les élévations des façades sur rue et sur cour. On y découvre un édifice en U constitué de deux corps de bâti organisés autour d’une cour, reliés entre eux par un escalier. L’immeuble est à l’alignement côté rue, tandis que la cour est ouverte du côté du hameau Béranger.

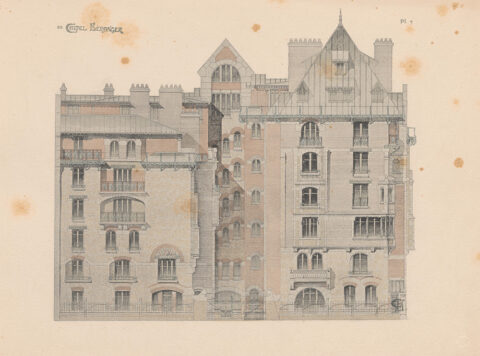

Élévation de la façade sur la rue La Fontaine du Castel Béranger, permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

Élévation de la façade sur le hameau Béranger du Castel Béranger, permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

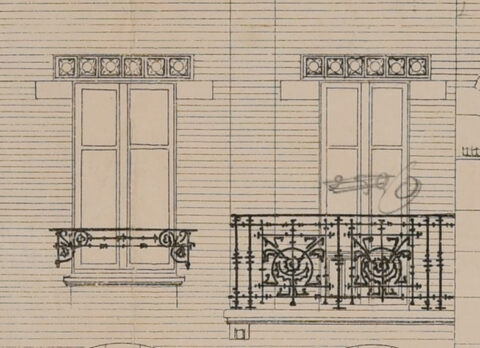

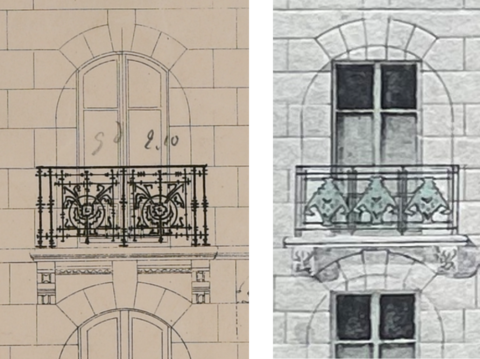

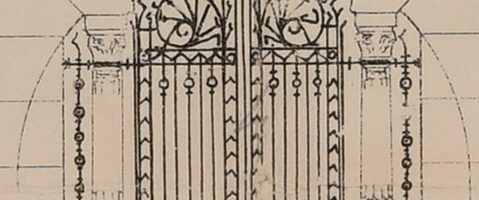

Ces dessins du permis de construire sont suffisamment détaillés pour que l’on puisse se faire une idée assez précise du décor qui était alors prévu. Celui des ferronneries des garde-corps, ainsi que celui du portail d’entrée reflètent un style indéfini, assez convenu et moins audacieux que sur l’hôtel Jassedé réalisé deux ans plus tôt au 41 rue Chardon-Lagache. On y remarque toutefois des stylisations florales.

Élévation de la façade sur la rue La Fontaine du Castel Béranger (détail), permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

On peut effectivement reconnaître à nouveau la fleur et les feuilles du tournesol, motif principal du décor de l’hôtel Jassedé. Il est possible que, dans une optique économique, Guimard avait prévu de faire réaliser en fonte les motifs centraux qui se répètent à de multiples reprises sur les façades. C’est en tous cas ce qu’il a fait dans la version définitive des garde-corps des balcons.

Motif central des garde-corps des façades du Castel Béranger, élévation de la façade sur la rue La Fontaine (détail), permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

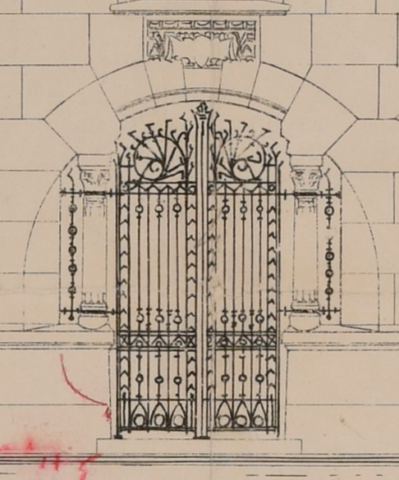

La ferronnerie du portail n’est pas non plus très inventive avec ses barreaux verticaux régulièrement espacés. Seuls, en partie haute, deux motifs en spirale envoyant des rayons en périphérie lui donnent un aspect plus dynamique.

Portail du Castel Béranger, élévation de la façade sur la rue La Fontaine (détail), permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

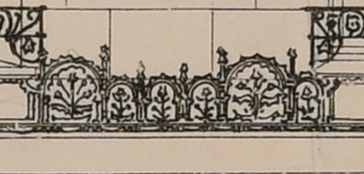

Au-dessus des devantures des deux petites boutiques des dernières travées de droite, Guimard a prévu l’emplacement d’une large enseigne pouvant être insérée devant un linteau métallique. Il lui a dessiné un décor interrompu par deux plus petits emplacements d’enseignes placés devant les allèges des fenêtres du premier étage.

Boutique au rez-de chaussée du Castel Béranger, élévation de la façade sur la rue La Fontaine (détail), permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

Ce décor est lui aussi naturaliste avec des motifs répétitifs de fleurs en deux tailles. Probablement prévus en céramique émaillée, ils semblent être encadrés par des ferronneries se terminant en demi-cercle, dentelées comme le sont certaines feuilles, et séparés les uns des autres par des épis floraux.

Décor de l’enseigne des boutique au rez-de chaussée du Castel Béranger, élévation de la façade sur la rue La Fontaine (détail), permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

Le Castel Béranger et Muller & Cie

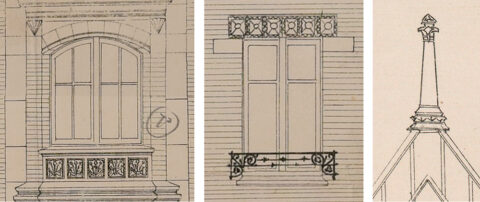

Comme le montrent les plans du permis de construire, de nombreux éléments en céramique étaient prévus sur les façades. Grâce au livre consacré à la céramique et à la lave émaillée de Guimard[7], plusieurs éléments du décor initial ont été identifiés dans les catalogues Muller & Cie : métopes garnissant les linteaux, métopes ornant les allèges, épi de faitage et frises décorant le vestibule. Ces éléments, produits et commercialisés par l’établissement Muller & Cie, ont été dessinés et employés par Guimard pour décorer certains de ses projets antérieurs au Castel Béranger.

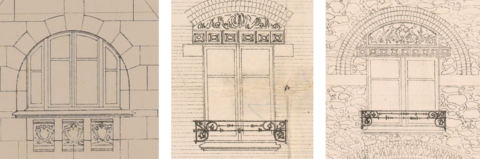

Métopes et épi de faîtage dessinés par Guimard et édités par Muller & Cie représentés dans les élévations de façades du permis de construire du Castel Béranger, permis de construire du Castel Béranger, façade sur la rue La Fontaine (fenêtres) et façade sur le hameau Béranger (épi), 15 mars 1895, Archives de Paris.

Dans le projet initial, Guimard avait prévu de réemployer le dispositif de linteau conçu en 1893 pour l’hôtel Louis Jassedé, rue Chardon-Lagache[8]. Comme deux ans auparavant, le modèle de métope édité sous le numéro 13 dans le deuxième catalogue de Muller & Cie devait garnir les linteaux métalliques des baies du Castel Béranger. Le dessin des façades montre que les métopes devaient être enserrées dans des cadres en fer vissés, à la manière du linteau d’encorbellement de la villa Charles Jassedé construite elle-aussi en 1893.

Métope n° 13 dessinée par Hector Guimard et éditée par Muller & Cie ; à gauche : Muller & Cie, métope n° 13, catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, coll. Le Cercle Guimard ; à droite : linteau de l’hôtel Jassedé, 1893, 41 rue Chardon-Lagache. Photo N. Christodoulidis.

Le modèle devant orner l’allège de certaines baies est la métope n° 35 de Muller & Cie. Elle a aussi été employée à l’hôtel Jassedé pour animer le socle de l’édifice. Même si son aspect tranche nettement avec le modèle n° 13, elle a bien été dessinée par Guimard comme le prouve le tableau des prix du catalogue Muller et Cie de l’année 1904 qui associe à chaque modèle le nom de l’architecte qui l’a conçu.

Métope n° 35 dessinée par Hector Guimard et éditée par Muller & Cie ; à gauche : Muller & Cie, métope n° 35, catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, coll. Le Cercle Guimard ; à droite : socle de l’hôtel Jassedé, 1893, 41 rue Chardon-Lagache. Photo F. Descouturelle.

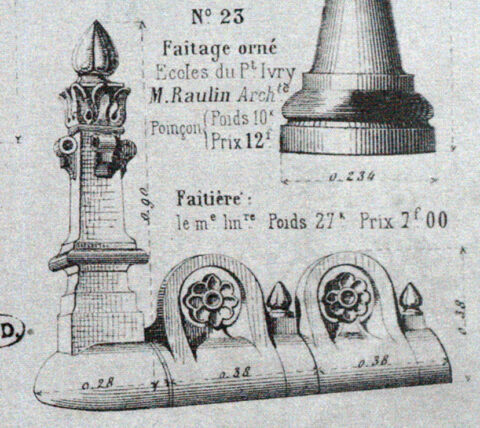

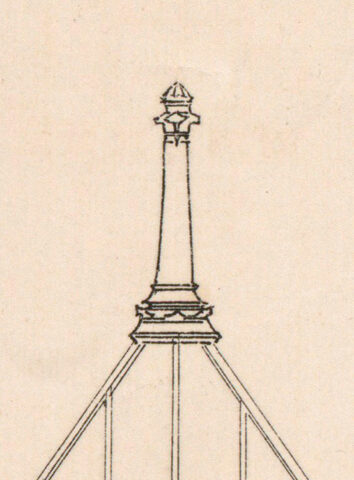

Tout comme c’est le cas aujourd’hui, la toiture en pavillon placée à l’extrémité gauche du volume bâti bordant la rue La Fontaine devait être couronnée d’un épi de faîtage. Contrairement à l’exemplaire actuel qui semble être en fonte, celui d’origine devait être en céramique et fabriqué par Muller & Cie.

Le manque de précisions de sa représentation dans les élévations du permis de construire ne permet pas d’identifier avec certitude le modèle qui devait être employé. Cependant, on peut tout de même formuler l’hypothèse qu’il s’agit d’une nouvelle transformation de l’épi n° 23 dessiné par Gustave Raulin[9] pour les écoles d’Ivry-sur-Seine (1880-1882).

Épi de faîtage n° 23 dessiné par Gustave Raulin pour les écoles d’Ivry, catalogue Muller & Cie n° 1, pl. 12, 1895-1896, coll. Bibliothèque des Arts décoratifs.

Après avoir employé ce modèle au restaurant café-concert Au Grand Neptune en 1888, Guimard l’a aussi utilisé pour couronner la toiture de la villa Charles Jassedé à Issy-les-Moulineaux[10].

Toiture de la villa Charles Jassedé avec l’épi de faîtage n° 23 à Issy-les-Moulineaux, 1893. Photo F. Descouturelle.

Peu avant, pour l’hôtel Jassedé, il avait transformé cet épi de faîtage en supprimant les rouleaux latéraux et en ajoutant des enroulements tirés de l’épi n° 22 du catalogue Muller & Cie.

État actuel d’un épi de faîtage de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache, Paris, 1893. Photo N. Christodoulidis.

Bien que semblant assez éloigné de cette dernière variante, le dessin de la première version de l’épi de faîtage du Castel Béranger présente de nombreuses similitudes avec l’épi n° 23 original. En effet, comme le modèle de Raulin, l’exemplaire dessiné par Guimard présente une extrémité dont la forme se rapproche de celle d’un bouton floral. Sur les deux prototypes on observe un déploiement de feuilles à sa base. La différence majeure réside en une section ronde[11] et allongée et l’absence de rouleaux sur le fût.

Épi de faitage du Castel Béranger, permis de construire, élévation de la façade sur cour, 15 mars 1895, Archives de Paris.

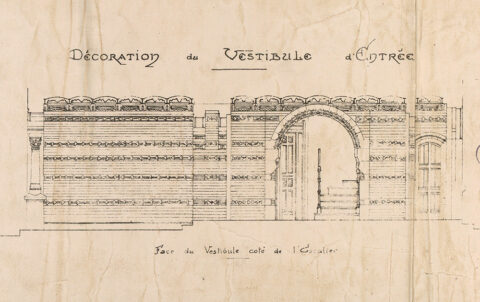

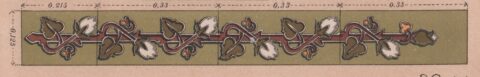

Les murs du vestibule, quant à eux, devaient initialement recevoir un décor très éloigné de celui actuel formé de parois bouillonnantes en grès exécutés par Bigot. De façon plus classique, les parois devaient être animées de cinq frises florales horizontales. Leur apparence se rapproche de celle des panneaux cloisonnés verticaux, utilisés par l’architecte en 1891, pour border les fenêtres des retours de la véranda de l’hôtel Roszé[12]. Il s’agit du modèle édité sous le n° 127 dans le deuxième catalogue Muller & Cie. Guimard semble avoir prévu de séparer ces frises par des lits de briques émaillées, à la manière du vestibule du 66 rue de Toqueville à Paris réalisé par Muller & Cie en 1897 sous les directives de l’architecte Charles Plumet[13].

Coupe du vestibule et du hall du Castel Béranger, permis de construire, non daté, détail, Archives de Paris.

Coupe du vestibule du Castel Béranger, permis de construire, non daté, détail, Archives de Paris.

Panneau n° 127 dessiné par Hector Guimard et édité par Muller & Cie, catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, coll. Le Cercle Guimard.

Détail du panneau n° 125, faïence cloisonnée émaillée, éditée par Muller & Cie, coll. Le Cercle Guimard. Photo F. Descouturelle.

Deux tympans et un modèle de métope en céramique, visibles sur les élévations de façades du permis de construire du Castel Béranger, n’ont pas encore été identifiés dans les catalogues Muller & Cie. Il est probable que ces exemplaires devaient eux aussi être réalisés par l’établissement[14]. Mais, il est aussi envisageable que Guimard avait déjà prévu de faire appel à l’établissement Gilardoni & Brault pour leur fabrication.

Métopes et tympans dessinés par Guimard pour le Castel Béranger devant être édités par un établissement encore non identifié, permis de construire du Castel Béranger, 15 mars 1895, Archives de Paris

Durant son séjour bruxellois, Hector Guimard a eu l’opportunité de rencontrer les architectes Victor Horta et Paul Hankar, figures phares de l’Art nouveau belge. Il a en particulier trouvé chez Horta une intégration du décor à la structure qui n’avait pas d’équivalent ailleurs et qui a bouleversé sa vision de l’architecture moderne. Après ce voyage, Guimard a délaissé les décors botaniques figuratifs dessinés sous l’influence nancéienne[15] pour une ornementation tendant davantage vers l’abstraction. Il a emprunté à Horta le motif de la ligne en coup de fouet, mais il s’est aussi référé à d’autres sources plus anciennes[16].

Ainsi, à son retour à Paris, Guimard a redessiné l’ensemble du second œuvre du Castel Béranger en suivant le principe d’œuvre d’art totale qui l’avait tant marqué dans les productions d’Horta. Outre la conception des éléments destinés au décor et à l’aménagement des appartements (papiers peints, crémones, poignées, vitraux, cheminées…), l’architecte a transformé l’ensemble de l’ornementation des façades et du vestibule.

Contrairement au second œuvre, il a été impossible pour l’architecte de modifier les plans précédemment conçus ; le chantier du gros-œuvre ayant débuté dès son retour de Belgique. En comparant avec attention les plans et les façades dessinés pour le permis de construire avec ceux publiés dans le portfolio du Castel Béranger[17], on se rend compte que l’agencement des espaces et la volumétrie générale des corps de bâtis sont quasiment identiques. Les légères modifications notables (ouvertures, échauguettes, souches de cheminées, volume du bâti côté cour) résultent certainement du processus naturel du projet conduisant l’architecte à questionner sans cesse son travail. Celles-ci sont donc sûrement apparues lors du dessin des plans d’exécution destinés aux artisans du gros œuvre, probablement produits avant le départ de Guimard pour la Belgique.

Élévation de la façade du Castel Béranger sur le hameau Béranger, permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris. Mise en couleur des modifications touchant au gros œuvre (en rouge).

Élévation de la façade du Castel Béranger sur le hameau Béranger, portfolio du Castel Béranger, pl. 7, 1898, ETH-Bibliothek Zürich.

Si l’on compare les dessins des façades du dossier de permis de construire avec celles publiées à l’issue de la construction dans le portfolio du Castel Béranger, on se rend compte que l’ensemble des ferronneries initialement prévues a été remplacé par des modèles alternatifs. Le caractère floral a disparu au profit d’un nouveau style, en partie abstrait et en partie fantastique.

Modifications du dessin des garde-corps ; à gauche : élévation de la façade sur la rue La Fontaine, permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris ; à droite : élévation de la façade côté rue La Fontaine, portfolio du Castel Béranger, pl. 2, 1898, Bibliothèque du Musée des arts décoratifs.

De même, tous les décors en céramique prévus sur le permis de construire ont été remplacés. Guimard a alors cessé sa collaboration avec l’établissement Muller & Cie alors que quelques mois plus tôt il envisageait de lui passer commande. Cette rupture est d’autant plus surprenante que, jusqu’ici, il avait exclusivement fait appel à celle-ci pour l’ensemble de ses projets requérant de la céramique architecturale : le restaurant café-concert Au Grand Neptune (1888), l’hôtel Roszé (1891), l’hôtel Jassedé (1893), la villa Charles Jassedé (1893), l’hôtel Delfau (1894), la galerie Carpeaux (1894-1895). Ce changement de fournisseurs s’est fait au profit de deux entreprises concurrentes. La première était Gilardoni & Brault, une tuilerie qui, comme Muller & Cie, s’était diversifiée dans le décor architectural. Les métopes n° 13, éditées par Muller et initialement prévues pour les linteaux des fenêtres…

Métope n° 13 éditée par Muller & Cie, linteau d’une fenêtre de l’Hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache, Paris, 1893. Photo N. Christodoulidis.

ont ainsi été remplacées par de nouvelle métopes, elle aussi enserrées dans des lames de fer.

Métope probablement éditée par Gilardoni & Brault, linteau d’une fenêtre du Castel Béranger. Photo N. Christodoulidis.

Quant aux métopes n° 35 prévues en allège de certaines fenêtres, elles ont elles aussi été remplacées par de nouveaux modèles.

À gauche : métope n° 35 produite par Muller & Cie et utilisée pour le socle de l’hôtel Jassedé (41 rue Chardon Lagache, 1893), prévue initialement pour orner les allèges de certaines fenêtres du Castel Béranger ; à droite : métope produite par Gilardoni & Brault pour finalement animer les allèges d’une partie des baies du Castel Béranger. Photos F. Descouturelle et N. Christodoulidis.

La seconde entreprise à laquelle Guimard a fait appel est celle d’Alexandre Bigot, encore récente mais dont la réputation était en pleine ascension. Elle ne pratiquait que le grès émaillé et se positionnait résolument dans le style moderne.

Vestibule du Castel Béranger, grès émaillé par A. Bigot. Photo F. Descouturelle.

Pourquoi la fin d’une telle collaboration avec Muller & Cie ?

Il n’y a pas d’explications évidentes à cette rupture. Les raisons ne peuvent pas être d’ordre technique puisque l’établissement Gilardoni & Brault offrait les mêmes types de produits que Muller & Cie, déclinés en simple terre cuite, faïence émaillée et grès émaillé. Il est également douteux que la rupture ait été consommée uniquement pour des raisons d’ordre stylistique. Si la brusque évolution du style de Guimard a pu surprendre chez Muller & Cie, on sait par ses catalogues que cette entreprise a accueilli favorablement les nouvelles tendances stylistiques et qu’elle a édité un nombre considérable de modèles modernes.

Au contraire, jusque-là, les produits de Gilardoni & Brault étaient restés plutôt prudemment éclectiques. Cette tuilerie, soudainement éprise de modernité, aurait-elle « débauché » Guimard ? En tous cas, l’importante commande pour son stand à l’exposition de la Céramique en 1897[18] est une confirmation de son intérêt pour le nouveau style de l’architecte ; n’hésitant pas à supporter les frais de fabrication de nombreux moules. Pendant plusieurs années l’entreprise a même accompagné les recherches de Guimard en matière de pièces de forme, et notamment de vases.

D’autres raisons, sans doute plus mesquines, peuvent être avancées pour expliquer l’apparition d’une mésentente entre l’architecte et Muller & Cie. Tout d’abord, Guimard a pu être agacé par les libertés prises par la tuilerie vis-à-vis de ses modèles. Celle-ci n’a en effet pas hésité à modifier certains exemplaires conçus par l’architecte, et à créer de nouveaux modèles dans un style approchant, sûrement sans le rémunérer pour autant[19].

Du point de vue de Muller & Cie, les précédents modèles de Guimard n’avaient sans doute pas remporté le succès escompté. Lorsque ce dernier au lieu de continuer à les amortir au Castel Béranger, a proposé d’en créer et d’en éditer de nouveaux, l’entreprise a pu reculer devant un investissement lui paraissant trop risqué ; choisissant alors de rompre sa collaboration avec Guimard qui perdurait pourtant depuis sept ans.

Maréva Briaud, École doctorale d’Histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (ED113), IHMC (CNRS, ENS, Paris 1).

Notes

[1] « Des curieux, des passants étonnés s’arrêtaient, examinaient longuement cette façade originale, si différente des maisons environnantes. » L. Morel, « L’Art nouveau », Les Veillées des chaumières, 17 mai 1899, p. 453.

[2] Cet aspect sera traité lors d’une communication à l’occasion de la journée d’étude Guimard organisée par la mairie de Paris le 3 décembre 2024 et dans l’article qui suivra.

[3] Le résultat du concours n’a été proclamé qu’en 1899 et Guimard l’a aussitôt fait graver sur la façade du Castel Béranger.

[4] Guimard, architectures parisiennes, exposition aux Archives de Paris, réalisée en partenariat avec Le Cercle Guimard, du 20 septembre au 21 décembre 2024. On consultera aussi le journal d’exposition disponible sur place : Le Cercle Guimard. Exposition aux archives de Paris, n° 4, 19 septembre 2024.

[5] F. Descouturelle, O. Pons, « Guimard et Muller & Cie », La Céramique et la lave émaillée d’Hector Guimard, Paris, Le Cercle Guimard, 2022.

[6] Les plans du permis de construire sont datés du 10 mars 1895 et les façades du 15 mars 1895.

[7] F. Descouturelle, O. Pons, op. cit.

[8] Ibid., p.34.

[9] Hector Guimard était rattaché à l’atelier de Gustave Raulin pendant son cursus à l’École des Beaux-Arts.

[10] F. Descouturelle, O. Pons, op. cit., p. 42.

[11] Les épis de faîtage actuels du garage de l’hôtel Jassedé ont une section ronde. Il s’agit de l’épi n° 4 du catalogue Muller & Cie de 1903, pl. 16 et qui est peut-être l’édition du modèle recomposé par Guimard dix ans plus tôt.

[12] F. Descouturelle, O. Pons, op. cit., p. 31.

[13] Ibid, p. 21.

[14] Muller et Cie était capable de réaliser n’importe quel modèle sur demande.

[15] Les représentations de flore de Guimard sont figuratives mais n’atteignent pas la précision du dessin naturaliste d’Émile Gallé. Elles anticipent même de peu les stylisations d’Eugène Grasset.

[16] Voir l’article « Guimard et le style auriculaire » paru sur notre site internet.

[17] H. Guimard, L’Art dans l’habitation moderne/Le Castel Béranger, Paris, Librairie Rouam, 1898. Ces plans aquarellés sont globalement exacts mais présentent ponctuellement des écarts avec la réalité.

[18] Exposition nationale de la céramique et de tous les arts du feu en 1897 à Paris, au sein du Palais des Beaux-Arts.

[19] F. Descouturelle, O. Pons, op. cit., p. 48.

Guimard et le style auriculaire

« L’ornementation de Guimard n’est rien d’autre que l’anamorphose cylindrique des symétries héréditaires. » Salvador Dali.

Il y a peu de chance que cette citation du célèbre peintre catalan nous aide à mieux comprendre le style de Guimard, mais elle montre à quel point son œuvre peut être sujette à diverses interprétations ou révéler de multiples influences. Comme le souligne Philippe Thiébaut, l’ornement chez Guimard combine de façon originale naturalisme et abstraction. Il est bien connu que cette alliance lui a été partiellement inspirée par le style développé par Horta à Bruxelles à partir de 1893, mais nous aimerions avancer une hypothèse supplémentaire à son origine, hypothèse qui nous a été suggérée par certains des éléments du décor du Castel Béranger (1895-1898).

L’immeuble présente sur ses façades un certain nombre de décors, sculptures, bas-reliefs, fontes, qui ont participé à l’effet de surprise suscité lors de la découverte du bâtiment par ses contemporains (et au-delà).

Vue depuis le hameau Béranger du bâtiment sur cour du Castel Béranger. Photo F. D.

Considérons tout d’abord un panneau de couleur bleu turquoise, composé de sept éléments et qui forme le tympan d’une fenêtre du premier étage située dans la travée de droite de la façade du bâtiment sur cour donnant sur le hameau Béranger.

Tympan en céramique émaillée au premier étage de la façade du Castel Béranger sur le hameau Béranger. Photo Nicholas Christodoulidis.

Les motifs mis en œuvre sur ce panneau pourraient en effet ouvrir de nouvelles perspectives quant à l’interprétation de l’art de Guimard. Comment en effet ne pas être troublé par le rapprochement entre la frise de « godrons » très chantournés, agrémentés de volutes aux contours ourlés, qui en soulignent le bord supérieur, et un motif que l’on trouve aux quatre coins du marli d’un plat en argent repoussé réalisé par Paul van Viannen (1570/72-1613) en 1613, le Plateau de Diane et Actéon conservé au Rijksmuseum à Amsterdam ?

Au-dessus : détail de la frise supérieure du tympan en céramique émaillée au premier étage de la façade du Castel Béranger sur le hameau Béranger. Photo Nicholas Christodoulidis.

En dessous : détail du marli du Plateau de Diane et Actéon de Paul van Vianen (cf. ci-dessous).

Paul van Vianen, Plateau de Diane et Actéon, 1613, argent, long.0,50 m, larg. 0,40 m haut. 0,06 m. Coll. Rijksmuseum, BK-16089-A. Photo Wikimedia.

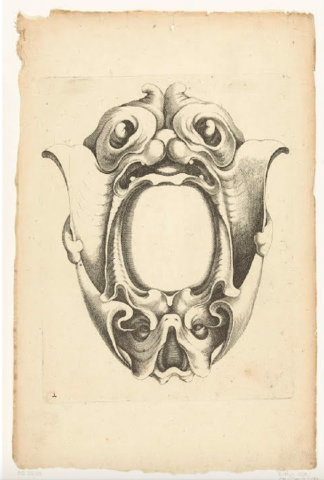

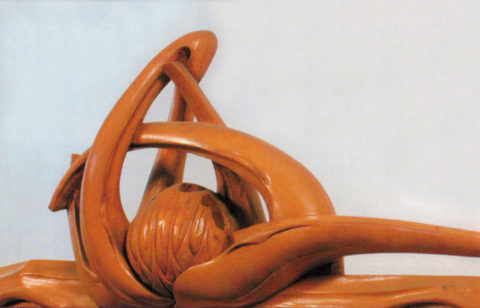

Cette œuvre appartient à un style bien antérieur à l’Art nouveau, puisqu’il remonte à la première moitié du XVIIe siècle : le style auriculaire ou style lobé. Né à Prague, aux alentours de 1600, dans un groupe d’artistes proches de la cour de Rodolphe II (1576-1612), roi de Hongrie et de Bohème, empereur germanique, il s’est développé essentiellement dans les Pays-Bas du Nord, et l’Europe de l’Est, dans le sillage du maniérisme. Concernant essentiellement les arts décoratifs, il tire son nom de la ressemblance de ses formes abstraites et fluides, modelées en relief, avec le pavillon d’une oreille humaine. Il se distingue par des formes qui donnent l’impression d’être malléables, mouvantes, prêtes à la métamorphose. Elles évoquent la viscosité du métal en train de fondre et d’une matière souple et capricieuse qui se déploie par vagues et enroulements. C’est un style tridimensionnel privilégiant les bourrelets et ourlant ses méandres de nervures. Le développement de la dissection que l’on observe à l’époque, constitue une source d’inspiration pour les artistes adeptes de ce style et explique certains motifs organiques et fragments anatomiques que l’on trouve dans leurs œuvres : circonvolutions du cerveau, arabesques d’intestins, etc. De ce graphisme aux lignes tourmentées émergent souvent des créatures étranges, voire effrayantes, humaines, animales ou hybrides, dans lequel le monde mystérieux de la mer occupe une place de choix. Peu représenté en France, le style auriculaire s’est essentiellement développé dans le nord de l’Europe, notamment dans l’orfèvrerie néerlandaise. La ductilité du métal se prêtait admirablement à la réalisation de ces formes en déliquescence façonnées au repoussé. La pièce archétypale de ce style est une aiguière en argent doré d’Adam van Viannen (1568-1627), datée de 1614 et conservée au Rijksmuseum.

Aiguière en argent doré d’Adam van Viannen, 1614, haut. 0,25m, larg. 0,14 m, prof. 0,09 m. Coll. Rijksmuseum, BK-1976-75. Photo Wikimédia.

Le style auriculaire a également été beaucoup utilisé pour réaliser des cadres[1], en métal ou en bois. Le musée du Louvre en conserve un unique exemplaire entourant la toile de Nicolaes Roosendael, Ferdinand von Fürstenberg, évêque de Paderborn, recevant la thèse de théologie du jeune Hendrick Damien d’Amsterdam.

Nicolaes Roosendael, Ferdinand von Fürstenberg, évêque de Paderborn, recevant la thèse de théologie du jeune Hendrick Damien d’Amsterdam, 1669, haut. 1,81 m, larg. 1,43 m., Musée du Louvre, RF 3717. Droits réservés.

Une fois constatée cette parenté stylistique entre certains ornements de Guimard et le style auriculaire, la question est de savoir si celle-ci résulte d’une filiation assumée ou d’une simple coïncidence. Guimard s’étant très peu exprimé sur les influences qu’il a subies, hormis sa filiation revendiquée avec Eugène Viollet-le-Duc[2], iI est impossible de dire s’il connaissait ce style cultivé dans les arts décoratifs du Nord de l’Europe, deux siècles auparavant.

Le style auriculaire au Castel Béranger

Les ornements de type auriculaire, que l’on rencontre dans l’œuvre de Guimard sont majoritairement apparus pendant la période transitionnelle qui a vu son basculement dans le style Art nouveau lors de la construction du Castel Béranger de 1895 à 1898. Ce bâtiment, débuté dans un style néo-gothique, a vu son décor hétérogène naître de l’addition de plusieurs sources : celle du style art nouveau linéaire de Victor Horta, celle d’un style fantastique qui sera exploré dans un prochain article et qui était partiellement hérité à la fois du médiévalisme de Viollet-le-Duc et du symbolisme propre à la fin du XIXe siècle, celle — très minoritaire — de l’Extrême-Orient. Dans le même temps, le naturalisme végétal présent sur les villas qui ont précédé le Castel Béranger était en net recul et ne devait ressurgir d’une autre manière qu’à partir de 1898 quand la plupart de ses compositions adopteraient une structure arborescente. Le style auriculaire est donc venu côtoyer toutes ces influences et contribuer à la formation rapide et évolutive du style propre de Guimard où une virtuosité tridimensionnelle agressive était aussi importante que l’harmonie des lignes déployée sur les surfaces planes.

Revenons tout d’abord au panneau en céramique émaillée du Castel Béranger dont il a été question plus haut. Bien qu’aucune source historique ne l’établisse, on peut raisonnablement penser qu’il a été réalisé en terre cuite émaillée par la maison Gilardoni & Brault vers 1896. Par souci de clarté, nous le désignerons sous le nom de panneau « au poisson ». Son décor se déploie en effet en éventail autour d’une tête, que l’on peut rapprocher de celle d’un poisson, entourée de nageoires et d’une queue. Elle se détache sur un fond de circonvolutions graphiques aux lignes extrêmement chantournées, apparemment abstraites, dont elle semble émerger, mais dans lesquelles on peut distinguer si on les examine de près, des corps de crevettes dotés de longues antennes. L’agrandissement de ce détail met en évidence la sinuosité du trait et l’effet de cartilage provoqué par le relief de la céramique.

Détail du tympan en céramique émaillée « au poisson » au premier étage de la façade du Castel Béranger sur le hameau Béranger. Photo Nicholas Christodoulidis.

Une frise régulière de motifs ronds, estampés en creux, borde la partie inférieure de la plaque tandis qu’une frise de « godrons » enrichis de moulures aux enroulements complexes, suit la ligne cintrée de son bord supérieur (cf. plus haut).

Frise inférieure du tympan en céramique émaillée « au poisson » au premier étage de la façade du Castel Béranger sur le hameau Béranger. Photo Nicholas Christodoulidis.

Un autre panneau est à mettre en rapport avec celui-ci. De forme identique, vraisemblablement en terre cuite, il est situé sur la façade sur cour, en tympan de la fenêtre du quatrième étage de la travée de gauche.

Tympan en terre cuite sur la façade sur cour du Castel Béranger. Photo F. D.

Il présente un aspect plus abstrait hormis le fait que l’on puisse voir dans son motif central une tête de dauphin ou autre cétacé. Un fouillis de lignes sinueuses se déploie en éventail autour de cette dernière. Nous l’appellerons, panneau « au dauphin ». Il n’est que de comparer les deux panneaux de Guimard et l’aiguière de van Vianen pour se rendre compte de la parenté qui existe entre les trois objets : les excroissances sinueuses qui bordent le haut cintré du panneau « au dauphin » et semblent soulever la matière, dessinant comme des bouquets d’algues ou des figures de pieuvres, sont très proches des méandres dans lesquels se dessine un corps de femme formant l’anse de l’aiguière et la prise de son couvercle. Les vrilles qui rayonnent autour de la tête de dauphin évoquent celles qui, sur la panse de l’aiguière, semblent se déverser du mufle d’une sorte de fauve menaçant. Cette panse, en forme de coquille, est soutenue par une autre créature inquiétante, généralement identifiée à un singe. La tête de dauphin du panneau de Guimard évoque un motif fréquent dans l’art auriculaire du XVIIe siècle, une tête fantomatique mi-humaine, mi-animale.

Détail du tympan en terre cuite « au dauphin » sur la façade sur cour du Castel Béranger. Photo F. D.

Un semblable exemple figure au sommet d’un modèle de cartouche de Johannes Lutma (1584-1669. Là encore, la parenté entre les deux motifs est troublante.

Johannes Luma, modèle de cartouche, eau-forte d’une série publiée en 1653, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. Droits réservés.

Un troisième panneau en céramique émaillée placé en extérieur du Castel Béranger retient encore notre attention. D’une seule pièce, il est situé sur la même travée que le panneau « au dauphin », mais cette fois placé entre les corbeaux soutenant le balcon du second étage.

Tympan en céramique émaillée sur la façade sur cour du Castel Béranger. Photo Photo F. D.

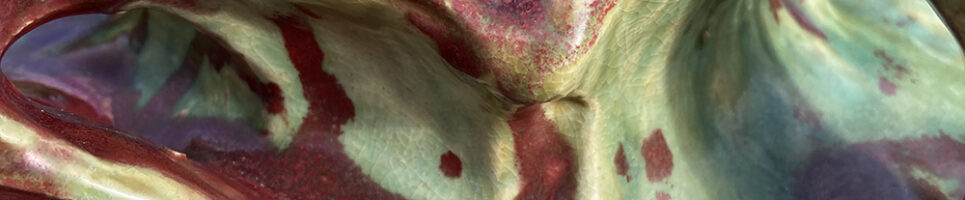

Il ne présente pas comme les deux autres des analogies facilement identifiables avec le monde animal, mais la plupart des observateurs assimilent tout de même le modelage au milieu de la partie basse à une tête avec deux yeux. Si, sur le plan du graphisme, ces trois panneaux reprennent les formes tourmentées, foisonnantes et agitées du style auriculaire, sur le plan thématique ils en reprennent aussi les obsessions : créatures bizarres et inquiétantes souvent tirées des profondeurs du monde marin. Celui-ci constitue d’ailleurs une référence fréquente au Castel Béranger : on la retrouve dans les hippocampes qui constituent les ancres de chaînage et l’atmosphère de grotte dans laquelle baigne le vestibule du bâtiment sur rue. Son décor mural de grès émaillé reprend d’ailleurs partiellement le graphisme et les reliefs caractéristiques du style auriculaire mais avec une caractéristique nouvelle : l’utilisation de l’empreinte des doigts enfoncés dans la matière au cours du modelage[3].

Élément du décor en grès émaillé par Bigot du vestibule du Castel Béranger. Photo F. D.

Au sein des appartements du Castel Béranger, on retrouve également la présence du style auriculaire. C’est le cas sur certaines cheminées des salles à manger, éditées en fonte par Durenne.

Cheminée de salon du Castel Béranger en fonte par Durenne. Coll. Musée du Petit Palais. Photo F. D.

Et également sur certaines cheminées des salons qui ont un rétrécis en fonte bronzée, édité par Durenne.

Cheminée de salon du Castel Béranger (photomontage) avec manteau en marbre, haut. 1 m, larg. 1,27 m, prof. 0,40 m et rétrécis en fonte bronzée par Durenne, haut. 0,85 m, larg. 0,97 m. Coll. Musée de Saint-Dizier. Photo Art Auction France.

Même sur un objet aussi simple que le couvercle des porte-rasoirs des lavabos, on retrouve encore l’influence de ce style.

Couvercle d’un porte-rasoir d’un lavabo du Castel Béranger, faïence fine, fabricant inconnu, long. 0,215 m. Coll. part. Photo F. D.

Après le Castel Béranger

Au cours des années suivantes, le style moderne de Guimard allait continuer à évoluer, perdant l’agressivité de ses débuts pour gagner en élégance et même en raffinement pouvant aller jusqu’à un certain maniérisme. De ce fait, les touches de style auriculaire se sont raréfiées, à mesure que les ornements s’atténuaient en se fondant dans des surfaces toujours plus lisses. Elles n’ont toutefois pas entièrement disparu et on peut les identifier dans plusieurs de ses créations comme sur le col du vase de Cerny édité à Sèvres en 1900.

Détail du col du vase de Cerny, émaillage avec cristallisation, édité par la Manufacture de Sèvres vers 1900. Coll. part. Photo Jason Jacques Gallery, New York.

C’est dans l’orfèvrerie que l’art auriculaire avait trouvé son matériau d’élection au XVIIe siècle ; il n’est donc pas étonnant que les bronzes de Guimard, ainsi que ses fontes d’ornement réalisées avec la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1901, présentent un certain nombre de modèles agrémentés de circonvolutions complexes comme cette coupe.

Coupe GD, fonderie de Saint-Dizier, éditée sur catalogue, haut, 0,52 m, larg. 0,70 m. Coll. part. Photo maison de ventes Millon, Paris.

Le souvenir du style auriculaire se rencontre également dans d’autres matériaux qui ne se modèlent ni ne se coulent, notamment le bois. Sur certains meubles, des volutes bourgeonnantes viennent se lover dans leurs courbes ou en souligner les angles, marquant leurs points de départ, d’inflexion et d’aboutissement.

Détail de la partie haute d’une sellette tripode, poirier, vers 1905. Coll. part. Photo F. D.

Depuis plusieurs années, la compréhension des démarches créatives de Guimard progresse grâce à la connaissance plus fine que nous avons des techniques et des matériaux qu’il a employés. Mais cette fois, c’est par un rapprochement inédit avec un style décoratif qui s’est développé au XVIIe siècle que nous apportons peut-être un éclairage complémentaire permettant de mieux appréhender le basculement de Guimard dans la modernité de son temps. À ses débuts, son style rapidement évolutif a en effet laissé brièvement se côtoyer plusieurs influences encore reconnaissables avant de les synthétiser dans une recherche d’élégance toute personnelle.

Michèle Mariez

Doctorante à l’École du Louvre

Notes

[1] Voir le website du Auricular Style : Frames Projet : https://auricularstyleframes.wordpress.com/about

[2] Voir p. 1470, Moniteur des Arts n° 2399 du 7 juillet 1899.

[3] Voir l’article consacré au décor de linteaux dans l’architecture de Guimard sur notre notre site internet.

Bibliographie

THIÉBAUT, Philippe sous la direction de, Guimard, catalogue de l’exposition, Paris, musée d’Orsay, 13 avril – 26 juillet 1992 ; Lyon, musée des Arts décoratifs et des tissus, 25 septembre 1992 – 3 janvier 1993, Paris, 1992.

DESCOUTURELLE, Frédéric ; PONS, Olivier, La Céramique et la Lave émaillée de Guimard, Éditions du Cercle Guimard, 2022.

GRUBER Alain dir, PONS Bruno, ter MOLEN Johann R, RHEINHARDT Ursula, FOHR Robert, L’Art décoratif en Europe, Citadelles & Mazenod , 1992, p. 25 à 91, « Auriculaire » Johann R. ter Molen.

GAILLEMIN Jean- Louis, « L’Ornement sans nom », Connaissance des Arts, n° 537, mars 1997, p. 96 à 105.

Conférence sur la céramique de Guimard le 5 novembre à la mairie du XVIe arrondissement

Dans le cadre de l’Année Guimard institué par la Ville de Paris, le Cercle Guimard présentera une conférence sur la céramique de Guimard dans la salle des fêtes de la mairie du XVIe arrondissement le 5 novembre de 18 h 30 à 20 h.

Frédéric Descouturelle et Olivier Pons, co-auteurs du livre consacré à ce sujet, donnerons une vue élargie du sujet tout en faisant part des dernières découvertes qui sont intervenues cette année. Comme à chaque fois que nous le pouvons, nous apporterons des pièces à toucher (avec les yeux).

Vous pouvez vous inscrire avec ce lien.

Nous espérons vous revoir à cette occasion !

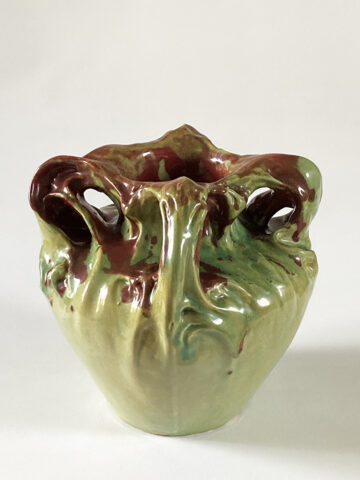

Petit vase Guimard/Gilardoni, vers 1899-1900. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. Descouturelle.

Avant de vous rendre à la conférence (ou les jours suivants) vous pourrez aussi voir de multiples photographies de l’œuvre de Guimard dans le XVIe arrondissment accrochées sur les grilles de la mairie.

Les visites guidées du mois de novembre

Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles visites guidées, dont un parcours inédit, pour ce mois de novembre :

« Guimard et le métro »

Le samedi 2 novembre à 10h

Enseigne du métropolitain. Photographie de Frédéric Descouturelle.

&

« Hector Guimard, ses œuvres de jeunesse »

Le samedi 9 novembre à 10h

Façade sur rue de l’Hôtel Jassedé, rue Chardon Lagache, Hector Guimard, 1893. Photographie d’Olivier Bost.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

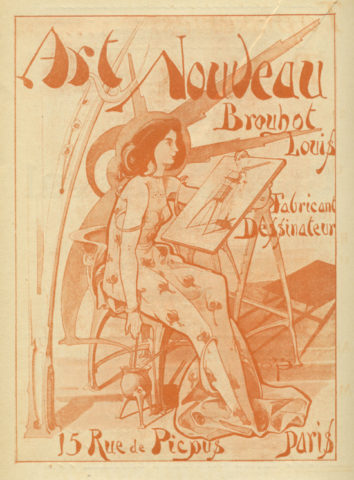

Le Faubourg Saint-Antoine et l’Art nouveau – Sixième partie : Brouhot, un Art nouveau fantaisiste mais sincère

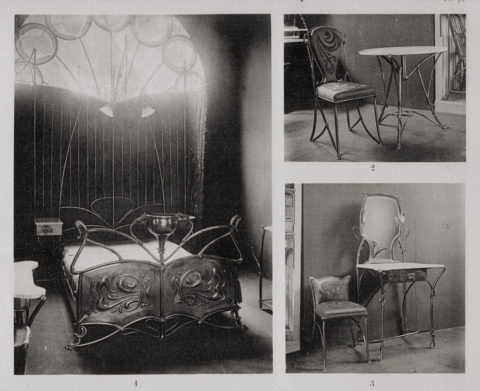

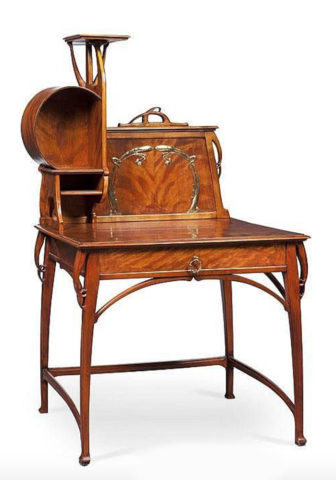

Après un aperçu sur les maisons d’ameublement du Faubourg Saint-Antoine qu’ont été Soubrier et Épeaux, nous nous intéressons à Louis Brouhot (1869-1926), un fabricant d’une envergure modeste et sur lequel les informations sont encore restreintes. Son implication dans le style moderne a été immédiate et sincère avec un style reconnaissable entre tous et qui tranchait sur la production plus composite du Faubourg en matière d’Art nouveau. Sa fantaisie a hérissé certains chroniqueurs mais n’a pas empêché ses meubles de bien se vendre. De fait, ils se retrouvent à présent assez régulièrement sur le marché de l’art. Mais, par une étonnante pirouette de l’histoire, ils ont très majoritairement été dépossédés de leur attribution au profit d’un autre acteur du mouvement moderne que nous avons déjà rencontré dans nos articles précédents.

Louis Brouhot a probablement été formé dans l’atelier de son père Claude, Joseph Brouhot, originaire de la Haute-Saône et marié à Paris, qui était menuisier en fauteuils, installé dans le XIIe arrondissement[1]. Ses adresses de domiciliation et d’installation ont varié à de multiples reprises. En 1891, Louis Brouhot était domicilié 76 rue du Faubourg Saint-Antoine[2], en 1895, au 38 rue Faidherbe[3] ; en 1899 lors de son mariage, il habitait au 30 rue de Reuilly[4] alors que son atelier était au 31 rue de Reuilly[5]. Un an plus tard, lors de la naissance de son fils, il habitait au 14 rue de Picpus, alors que son atelier était au 15 rue de Picpus[6]. Il a conservé cette adresse professionnelle au moins jusqu’en 1905[7], avant de transférer son atelier avant 1910 à peu de distance au 161 rue du Faubourg Saint-Antoine[8].

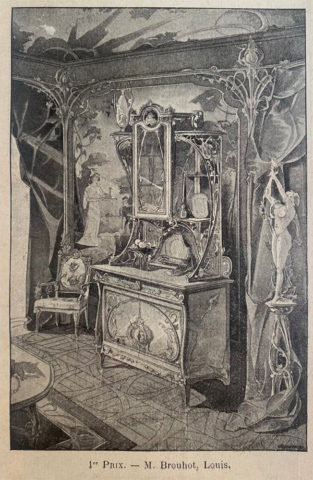

La première mention connue de Louis Brouhot figure dans les annales du Patronage industriel des Enfants de l’Ébénisterie[9], une fondation créée sous le Second Empire au sein du Faubourg. En 1897[10], il a concouru et remporté le premier prix du premier concours de dessinateurs[11] organisé par le Patronage. À une époque où probablement très peu de meubles de style Art nouveau étaient mis en fabrication, il a su capter les codes visuels de ce style qui commençait à se répandre dans les revues spécialisées. Le fait que son dessin ait remporté le concours prouve qu’il a été présenté à un moment et au sein d’un environnement plus propice à la nouveauté que ce que l’on pensait jusqu’ ici. Le président du jury était d’ailleurs Alexandre Sandier, nommé directeur artistique de la Manufacture Nationale de Sèvres en 1897 et acquis au nouveau style[12]. Certes, sur le dessin de Brouhot, le décor mural particulièrement exubérant dissimule un peu certaines habitudes de composition héritées des styles passés, notamment sur le fauteuil et le corps bas du buffet, mais nombre des motifs décoratifs qu’il a ensuite exploités pendant quelques années sont déjà là. Le fait que Brouhot se revendique comme « dessinateur » implique qu’il a mis au premier plan son activité de créateur de modèles, contrairement à une partie des fabricants du Faubourg qui se contentaient de réaliser des copies ou d’exécuter des modèles qui leur étaient fournis

Louis Brouhot, salle à manger, dessin, premier prix du premier concours de dessinateurs du Patronage industriel des Enfants de l’Ébénisterie de 1897 (résultat en 1898). Coll. La Bonne Graine.

Après ce dessin, Brouhot semble ne plus avoir fait parler de lui pendant quelques temps. À notre connaissance et contrairement à ce que publient les notices du marché de l’art, il ne semble pas avoir participé à l’Exposition universelle de Paris en 1900, peut-être par manque de moyens. De ce fait, son nom n’a pas été associé à ceux du Faubourg qui depuis 1899 préparaient leur participation à l’Exposition avec l’ambition de rejoindre la petite cohorte des novateurs français.

La première publication d’un de ses meubles n’est intervenue qu’en 1901 où un important cabinet en érable sycomore a été exposé au salon de la Société des artistes français[13]. Il possède de nettes accointances avec le dessin du buffet de 1898, reprenant notamment les parois latérales ajourées de son corps haut et les motifs sculptés en serpentins. Au sein d’une structure encore raide posée sur six pieds, le grand panneau du volet central est traité en marqueterie avec une figure dans le style d’Alfons Mucha représentant une artiste peintre dont la tête semble émettre des rayons lumineux ou éclipser le soleil. Des motifs naturalistes, ombelles, chardons, tulipes, iris, sculptés ou marquetés complètent le reste du décor.

Louis Brouhot, cabinet exposé au salon de la SNBA en 1901, puis au Salon du mobilier en 1902. Dessin exécuté par Krieger, daté 12 sept. 1902, Revue de l’Art ancien et moderne, octobre 1902.

Ce cabinet a été à nouveau exposé l’année suivante au Salon du mobilier qui s’est tenu au Grand Palais en 1902.

Louis Brouhot, cabinet en érable sycomore exposé au premier Salon du mobilier en 1902. À gauche : portfolio Meubles d’Art Nouveau au Salon du Mobilier de 1902, pl. XXIV, Librairie spéciale d’Ameublement, Émile Thézard éditeur à Dourdan. Coll. part. À droite : état actuel avec le motif apical manquant, revue Antiquités brocante, n° 84, novembre 1996. Coll. part.

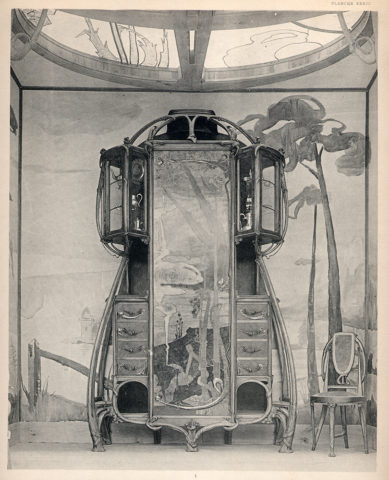

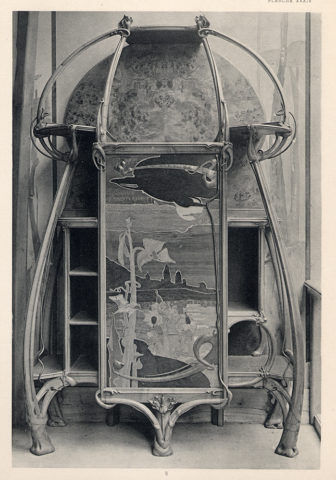

Pour ce premier Salon du mobilier auquel avait massivement participé les fabricants du Faubourg Saint-Antoine, Brouhot qui était alors installé à son compte au 15 rue de Picpus, était en compétition avec des confrères aux capacités financières supérieures à la sienne et qui pour certains, comme Mercier ou Dumas, avaient déployé des efforts très importants pour présenter des ensembles complets luxueux. Deux planches, parmi les dernières du portfolio[14] consacré aux créations de style Art nouveau présentées lors de ce salon, permettent de se faire une idée de son stand. Celui-ci, sans doute articulé en deux espaces, avait à la fois un caractère audacieux avec la menuiserie de son plafond vitré peint à l’émail et un aspect sommaire avec ses plinthes à peine dégrossies et sa décoration murale peinte d’une scène champêtre à peine esquissée.

Louis Brouhot, buffet de salle à manger et chaise en érable sycomore teinté vert et patiné, portfolio Meubles d’Art Nouveau au Salon du Mobilier de 1902, pl. XXIII, Librairie spéciale d’Ameublement, Émile Thézard éditeur à Dourdan. Coll. part.

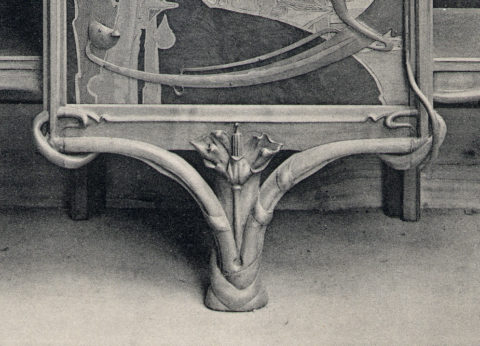

Outre le cabinet cité plus haut, l’ensemble mobilier en sycomore teinté vert présenté était une salle à manger sur le thème de « la cuisine aux champs ». La forme générale de ces meubles était pourtant éloignée du caractère rustique et traditionnel que l’on pouvait attendre de ce thème champêtre. Au contraire, en utilisant des membrures arquées détachées des compartiments des meubles, qui jaillissent du sol puis se subdivisent en renouvelant leur force ascensionnelle pour venir soutenir des étagères, Brouhot s’insérait dans la lignée des créateurs de meubles de style art nouveau qui ont utilisé l’idée de la force de croissance des plantes pour composer leurs œuvres, idée développée parallèlement à Nancy dans le mobilier d’Eugène Vallin et dans le meilleur de celui de Louis Majorelle. Il l’a fait avec une originalité et une sincérité qui le démarquaient nettement des approximations stylistiques de la plupart de ses confrères du Faubourg et le rapprocheraient même des productions nancéiennes.

Louis Brouhot, desserte de salle à manger en érable sycomore teinté vert et patiné, portfolio Meubles d’Art Nouveau au Salon du Mobilier de 1902, pl. XXIV, Librairie spéciale d’Ameublement, Émile Thézard éditeur à Dourdan. Coll. part.

Le décor des meubles est, lui, bien en rapport avec le thème annoncé puisqu’on retrouve effectivement un chaudron fumant, des fleurs de solanée (la pomme de terre) et une grappe de raisin sur les marqueteries des panneaux centraux de la desserte et du buffet. Sur ce dernier, une touffe de chardons participe aussi à cette évocation de la campagne. Ces marqueteries, souvent cernées pour mieux faire ressortir les motifs, sont d’un dessin simple. Mais ni leur sujet, ni leur coloration n’ont emporté l’adhésion du critique d’art Henry Harvard[15] qui, dans le compte rendu de l’exposition publié dans la Revue de l’Art ancien et moderne, après avoir condamné la tendance aux meubles multifonctionnels, s’est attaqué au mobilier de Brouhot, lui reprochant son caractère illustratif et symboliste, une mode qu’on avait bien voulu tolérer chez les nancéiens quelques années plus tôt, mais qui commençait à lasser.

Louis Brouhot, détail du panneau central du buffet de salle à manger, portfolio Meubles d’Art Nouveau au Salon du Mobilier de 1902, pl. XXIII, Librairie spéciale d’Ameublement, Émile Thézard éditeur à Dourdan. Coll. part.

C’est à nouveau la fleur de pomme de terre qui est sculptée au niveau du pied central de ces deux meubles et qui est probablement également présente sous forme de boutons floraux en partie supérieure.

Louis Brouhot, desserte en érable sycomore teinté vert et patiné (détail), portfolio Meubles d’Art Nouveau au Salon du Mobilier de 1902, pl. XXIV, Librairie spéciale d’Ameublement, Émile Thézard éditeur à Dourdan. Coll. part.

D’autres éléments décoratifs méritent d’être signalés comme les montants qui semblent être ligaturés par des lianes.

Louis Brouhot, table de salle à manger en érable sycomore, teinté vert et patiné (détail), portfolio Meubles d’Art Nouveau au Salon du Mobilier de 1902, pl. XXIV, Librairie spéciale d’Ameublement, Émile Thézard éditeur à Dourdan. Coll. part.

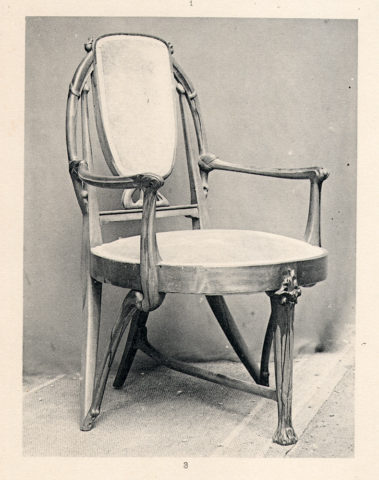

Pour les sièges accompagnant cette salle à manger, Brouhot a repris une disposition des pieds qui était fréquente au XVIIIe siècle pour les sièges de bureau et qui permet de disposer commodément ses jambes de part et d’autre du pied central. Comme on peut le voir sur les pieds du fauteuil ci-dessous, la teinture verte appliquée sur le sycomore prend l’aspect de coulures.

Louis Brouhot, fauteuil en érable sycomore, teinté vert et patiné, portfolio Meubles d’Art Nouveau au Salon du Mobilier de 1902, pl. XXIII, Librairie spéciale d’Ameublement, Émile Thézard éditeur à Dourdan. Coll. part.

Louis Brouhot, fauteuil et chaises, modèles présentés au premier Salon du Mobilier en 1902. Vente Ader, 03 décembre 2012, lot 101. Phot Ader, droits réservés.

Des lignes aux directions changeantes, comme capricieuses, accompagnent la structure des meubles. Certaines sont en bois sculpté, d’autres sont des fils de laiton torsadés annexés à des plaques de laiton découpées et mises en forme.

Louis Brouhot, table à thé en érable sycomore, modèle présenté au Salon du Mobilier de 1902. Coll. Robert Zéhil. Photo Robert Zéhil gallery.

Louis Brouhot, détail d’un buffet, vente Denis Herbette à Doullens 17 juillet 2014. Photo maison de vente Denis Herbette, droits réservés.

Ces parties métalliques, peu communes dans le mobilier moderne, ont peut-être été inspirées par le mobilier du hongrois Sandor Buchwald présenté à l’Exposition Universelle de Paris en 1900, entièrement composé de panneaux de cuivre et de fils de laiton aux enroulements et inflexions semblables à ceux de Brouhot.

Meubles de Sandor Buchwald présentés à l’Exposition universelle de Paris 1900, cuivre jaune poli et panneaux décoratifs en cuivre rouge, portfolio Meubles de style moderne Exposition Universelle de 1900, pl. 32, Théodore Lambert architecte, Charles Schmid éditeur, s.d. Coll. part.

Elles sont devenues pendant quelques années l’une des caractéristiques de son mobilier, permettant de l’identifier à coup sûr, comme c’est le cas avec cette sellette-vitrine.

Louis Brouhot, sellette-vitrine en érable sycomore, haut. 1,45 m, larg. 0,45 m, prof. 0,45 m, Antiquités Art Nouveau à Nancy. Photo Antiquités Art Nouveau, droits réservés.

On la retrouve sur une publicité de Brouhot, visible sur le dessin que tient une figure féminine peignant, proche de celle du cabinet de 1901. On remarque à cette occasion que la qualification d’Art nouveau de cette production est clairement revendiquée.

Publicité parue dans le catalogue officiel du Salon des Industries du Mobilier 1902. Coll. part.

D’autres détails décoratifs itératifs peuvent encore être relevés, comme le motif apical du cabinet de 1901 — probablement une fleur de chardon — qui a été repris et transformé sur de nombreux meubles,

Louis Brouhot, motif apical du lit d’une chambre à coucher en érable sycomore, vente Chenu-Scrive-Bérard à Lyon 4 novembre 2003, lots n° 103. Photos Chenu-Scrive-Bérard, droits réservés.

ou la fine planche cintrée et plaquée, présente sur de nombreux bureaux de dames, chevets de lit, tables à thé et armoires. Elle est le plus souvent en rouleau, parfois en ogive.

Louis Brouhot, bureau de dame, vente de Baecque, 9 avril 2011, lot 78. Photo de Baecque, droits réservés.

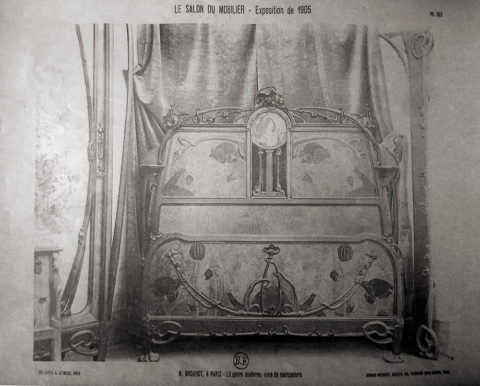

Pendant plusieurs années, Brouhot a développé cette ligne de mobilier et ce type de décor sculpté ou marqueté. Comme la plupart des fabricants, il a produit des meubles luxueux, comme ceux présentés au second Salon du Mobilier de 1905,

Louis Brouhot, armoire et lit de chambre à coucher, portfolio du Salon du Mobilier de 1905. Coll. part.

et parallèlement, de nombreuses déclinaisons à bon marché où les décors sont très simplifiés mais —signe de l’existence d’un style bien personnel — où les lignes restent reconnaissables.

Louis Brouhot, détail d’un dossier de lit, d’un mobilier de chambre à coucher en érable sycomore, vente Layon & associés, Bordeaux, 110 décembre 2021, lot n° 176. Photo Layon & associés, droits réservés.

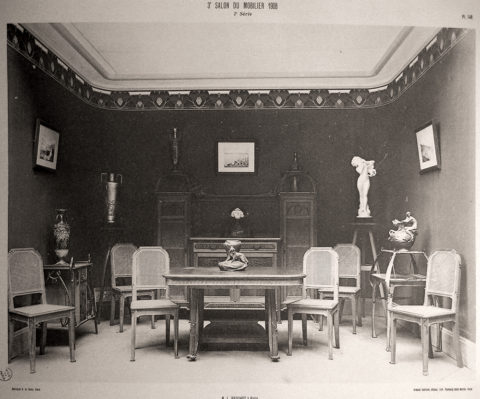

Parallèlement à cette simplification des structures et des décors que nécessitait l’édition de mobilier à bon marché, la tendance générale qui s’exprimait à partir de 1905 était celle d’un « retour à l’ordre ». Il s’est traduit chez certains fabricants par un abandon pur et simple de l’Art nouveau et chez d’autres, plus capables d’adaptation, par l’évolution vers le futur style Art déco où la géométrisation était privilégiée. La première tendance est manifeste sur la table, le buffet et les chaises présentés au troisième Salon du mobilier en 1908 où sur une structure rigidifiée, des motifs néo-Louis XVI voisinent avec des détails naturalistes.

Louis Brouhot, buffet du stand présenté au troisième Salon du mobilier en 1908. Portfolio du Salon du mobilier au Grand Palais, pl. 149, 1908. Coll. part.

Signe qu’ils continuaient à se vendre, sur le même stand, Brouhot continuait à présenter certains de ses meubles datant de 1902 : sellette, desserte et table à thé.

Louis Brouhot, stand présenté au troisième Salon du mobilier en 1908. Portfolio du Salon du mobilier au Grand Palais, pl. 148, 1908. Coll. part.

Nous ne connaissons pas l’évolution ultérieure de son style et en particulier s’il a continué à suivre les tendances modernes. Son décès précoce en 1926, un an après l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, ne semble pas lui avoir permis de s’affirmer dans ce nouveau style. Grâce aux archives du Patronage industriel des Enfants de l’Ébénisterie, nous savons que, comme d’autres patrons du Faubourg, parallèlement à son activité de fabricant, il s’est investi dans la vie associative en devenant rapidement conseiller du Patronage et membre régulier des jurys de ses concours professionnels, puis qu’il est devenu membre du bureau du Patronage en 1913.

Lors des recherches effectuées pour préparer cet article, il est apparu que du mobilier visiblement dessiné ou même exécuté par Brouhot avait été commercialisé par d’autres fabricants. C’est sans doute le cas d’un modèle assez simple de chambre à coucher qui figure dans un registre de dessins de la maison Soubrier, sans qu’il soit fait mention de son origine. Ce registre étant daté 1900-1901, cela pourrait signifier que Brouhot a pu tout simplement vendre un dessin à Soubrier qui l’aurait fait exécuter dans ses propres ateliers, sans que cela implique que Brouhot n’ait alors pas été en mesure de produire lui-même ce type de meubles. Mais nous n’excluons pas une autre possibilité, celle d’une copie pure et simple du style de Brouhot par la maison Soubrier qui s’est s’illustrée par des emprunts très visibles à d’autres créateurs modernes.

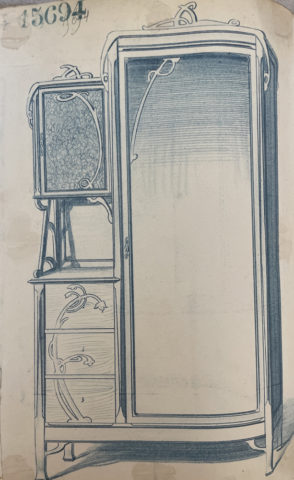

Maison Soubrier, armoire à glace, 1900-1901, dessin à la plume 5694, Soub 37, composition 24, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo Michèle Mariez.

Il existe d’autres exemples d’alliances entre fabricants puisque nous connaissons au moins deux exemples de salle à manger de Brouhot qui ont reçu des étiquettes d’autres fabricants. C’est le cas de deux salles à manger dont l’une est conservée au Musée des arts décoratifs de Prague (cf. plus bas). Toutes deux portent au dos une étiquette « Mercier Frères », une des plus importantes maisons du Faubourg.

Louis Brouhot, buffet de salle à manger, au dos étiquette Mercier Frères. Coll. part. Photo site Artnet, droits réservés.

Quant à l’une des deux chambres à coucher qui figuraient au sein de feu le Musée Maxim’s, elle portait une étiquette « A. Bastet » un fabricant, décorateur et revendeur lyonnais[16]

Louis Brouhot, une des deux chambres à coucher du musée Maxim’s. Photo musée Maxim’s, droits réservés.

Étiquette A. Bastet, 3 et 5 rue du Président Carnot, Lyon, au dos de l’armoire de l’une des deux chambres à coucher du musée Maxim’s. Photo musée Maxim’s, droits réservés.

Il y a peu de chance pour que ces transferts de fabrication ou de diffusion aient été propres à Brouhot. Au contraire, il est plus probable qu’ils étaient monnaie courante au sein du Faubourg et au-delà et que c’est notre connaissance encore partielle de ce milieu qui nous les ait fait ignorer.

En dehors des caractéristiques propres à son style, le mobilier de Louis Brouhot a une autre particularité, assez unique, celle d’avoir été majoritairement publié et vendu pendant un bon demi-siècle sous le nom d’autres acteurs du mouvement Art nouveau. La confusion a commencé avec le livre consacré à l’Art nouveau que le commissaire-priseur Maurice Rheims a publié en 1965 où une armoire à glace de Brouhot, à la silhouette dérivée du cabinet de 1901, était attribuée à Eugène Grasset[17] dont les productions pour la décoration intérieure n’ont pourtant rien à voir avec le style de Brouhot.

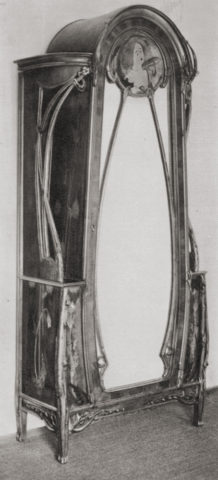

Louis Brouhot, armoire à glace, coll. Brockstedt, Hambourg, publiée dans Rheims, Maurice, L’Art 1900 ou le style Jules Verne, notice 299, attribuée à Eugène Grasset.

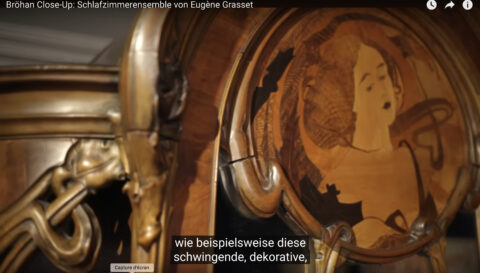

Cette armoire, est sans doute celle qui est à présent exposée (avec le lit et la table de chevet de la chambre dont elle fait partie) au Bröhan Museum à Berlin. Dans une vidéo récemment publiée sur YouTube, le musée attribue d’ailleurs toujours cette chambre à Eugène Grasset.

Chambre à coucher de Louis Brouhot au Bröhan Museum à Berlin, attribuée à Eugène Grasset. Capture d’écran extraite d’une video YouTube.

Chambre à coucher de Louis Brouhot au Bröhan Museum à Berlin, attribuée à Eugène Grasset. Capture d’écran extraite d’une video YouTube.

Mais l’erreur la plus répandue a été l’attribution du mobilier de Brouhot à Léon Bénouville[18]. Ingénieur centralien, architecte diocésain, disciple d’Anatole de Baudot et également créateur de mobilier, Bénouville avait pourtant un style radicalement différent de celui de Brouhot et il est hautement improbable que lui et Brouhot aient jamais collaboré. Mais, illustration de la compétence toute relative des experts exerçant alors dans le domaine de l’Art nouveau à la fin du XXe siècle, le simple rapprochement des initiales de ces deux créateurs a suffi à créer cet amalgame. En effet, les meubles de Louis Brouhot ne portent pas de signature lisible mais seulement des initiales LB (ou parfois BL) ainsi que des numéros de modèles marqués au pochoir sur leur face postérieure.

Louis Brouhot, face arrière d’une desserte, vente Denis Herbette à Doullens 17 juillet 2014. Photo maison de vente Denis Herbette, droits réservés.

Cette attribution abusive à Bénouville du mobilier de Brouhot est passée dans les catalogues de ventes et même dans certains catalogues d’exposition[19].

Louis Brouhot, fauteuil, présenté sous le nom de Léon Bénouville à l’exposition Le XVIe arrondissement mécène de l’Art nouveau, à Paris, Beauvais et Bruxelles en 1984, n° 107. Photo droits réservés.

Nous pensons avoir été le premier à signaler cette erreur dans un article paru en 1992[20] dans la revue des Amis du musée de l’École de Nancy et longtemps resté sans retentissement notable.

Louis Brouhot, mobilier de chambre à coucher, vente Chenu-Scrive-Bérard à Lyon 4 novembre 2003, expert Thierry Roche, lots n° 102 (chaise) et n° 103 (lit, armoire, chevet), attribués à Bénouville. Photos Chenu-Scrive-Bérard, droits réservés.

Bien entendu, les meubles de Brouhot ont aussi été donnés au nancéien Louis Majorelle à qui le marché de l’art a attribué pendant des décennies de nombreux meubles de style Art nouveau non signés. C’est le cas de la salle à manger que possède depuis 1966 le Musée des arts décoratif de Prague[21], en dépit de l’absence de signature de Majorelle et même de la présence au dos d’une étiquette « Mercier Frères ».

Louis Brouhot, buffet de salle à manger, vers 1902, haut. 2,36 m, larg. 1,45 m, prof. 0,56 m, coll. Musée des arts décoratif de Prague, n° 70 369, attribué à Louis Majorelle.

Louis Brouhot, desserte de salle à manger, vers 1902, haut. 1,90 m, larg. 1,20 m, prof. 0,48 m, coll. Musée des arts décoratif de Prague, n° 70 370, attribuée à Louis Majorelle.

Ce n’est que ces dernières années que le marché de l’art dont l’expertise est maintenant dévolue à une nouvelle génération bien mieux formée, a commencé à revenir à des attributions correctes.

Louis Brouhot, buffet de salle à manger, vente Hôtel des ventes de Nimes Françoise Kusel et Pierre Champion, 14 mars 2020, lot 391, bien identifié comme Louis Brouhot par l’expert. Photo Gazette de l’hôtel Drouot, droits réservés.

Même si, de façon curieuse, certains experts, tout en signalant l’ancienne erreur et en proclamant qu’« il aura fallu près d’un siècle pour qu’enfin [Brouhot] reprenne la place qui lui revient » continuent tout de même, soit par sécurité, soit par déférence envers leurs devanciers, à donner l’attribution à « Brouhot ou Bénouville ».

Louis Brouhot, dessus d’une petite table marquetée, monogrammée « LB », attribuée à « Brouhot ou Bénouville ». Vente Marie Saint-Germain, Drouot, 25/06/24, lot 332, haut. 0,745 m, larg. 0,5 m, prof. 0,395 m. Droits réservés.

En dehors des ventes aux enchères, les occasions d’examiner en France du mobilier de Brouhot ne sont pas nombreuses. Si le plus bel exemple d’ensemble conservé en collection publique est à Prague (cf. plus haut), depuis la fermeture en 2017 du musée Maxim’s qui faisait la part belle au mobilier Art nouveau du Faubourg, on peut encore voir un cadre de glace de Brouhot à l’accueil d’un hôtel de l’avenue Victoria, et, en dehors de Paris, une chambre au sein de la collection Perrier-Jouët à Épernay.

Louis Brouhot, chambre à coucher. Le chevet à droite n’est pas de Brouhot. Coll. Perrier-Jouët. Photo F. D.

Louis Brouhot, chambre à coucher. Coll. Perrier-Jouët. Photo F. D.

Il arrive également que l’on croise du mobilier de Brouhot dans des films, plutôt anciens à présent, tel Le Viager, tourné en 1972. Les décorateurs de cinéma ou de télévision ont visiblement eu à leur disposition pendant des décennies de tels meubles incarnant parfaitement un intérieur petit-bourgeois démodé.

Jean-Pierre Darras (Émile Galipeau) et Rosy Varte (Elvire Galipeau) dans le film Le Viager, réalisé par Pierre Tchernia, scénario de Pierre Tchernia et René Goscinny, 1972. Photogramme YouTube-Le Monde du Cinéma, https://www.youtube.com/watch?v=C7RLTD1ht3A

Frédéric Descouturelle

Nous remercions Mme Lucie Teneur du CFA La Bonne Graine qui nous a fourni des renseignements sur l’implication de Louis Brouhot au sein du Patronage des Enfants de l’Ébénisterie, ainsi que Fabrice Kunégel qui s’est intéressé avec nous à Louis Brouhot dans les années 1990. Il nous a fourni plusieurs documents, ainsi que les renseignements généalogiques obtenus auprès de la famille de Brouhot. Merci également à Michèle Mariez qui nous a fourni un dessin provenant des archives de la maison Soubrier.

Notes

[1] Cette famille avec cinq enfants dont trois garçons était fortement insérée dans le milieu du meuble puisqu’à la naissance de Louis Brouhot, l’un des témoins était son grand-père maternel, monteur en bronzes, domicilié rue Bécarria, et l’autre témoin était menuisier en fauteuil. D’autres Brouhot ont également été retrouvés : Constantin Brouhot, cousin du père de Louis Brouhot, menuisier domicilié 98 rue Oberkampf en 1868 ; Jules Brouhot, frère de Louis Brouhot et qui a également participé aux concours du Patronage industriel des Enfants de l’Ébénisterie ; Édouard Brouhot, sculpteur domicilié 23 rue Voltaire en 1914. Ce dernier est peut-être le sculpteur du nom de Brouhot installé au 81-83 rue du Faubourg Saint-Antoine, retrouvé dans les almanachs du commerce de Paris.

[2] Liste électorale, 1891.

[3] Information transmise par le CFA de La Bonne Graine – école d’ameublement de Paris. Cette adresse peut aussi avoir été celle d’un ascendant de Louis Brouhot.

[4] Contrat de mariage du 7 juin 1899 par Me Robin à Paris

[5] Annuaire-Almanach du Commerce de l’Industrie de la Magistrature de l’Administration de Paris.

[6] Adresse portée sur les planches du portfolio Meubles d’Art Nouveau au Salon du Mobilier de 1902.

[7] Annuaire-Almanach du Commerce de l’Industrie de la Magistrature de l’Administration de Paris.

[8] Annuaire-Almanach du Commerce de l’Industrie de la Magistrature de l’Administration de Paris.

[9] Le Patronage industriel des enfants de l’Ébénisterie a été fondé en 1866 par Henri Lemoine sous le nom de Patronage des enfants de l’Ébénisterie, dans le but pour d’organiser l’apprentissage dans les industries de l’ameublement. Elle est aujourd’hui connue sous le nom d’École d’Ameublement de Paris – La Bonne Graine, au 200 bis, boulevard Voltaire à Paris. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_d%27apprentissage_des_industries_de_l%27ameublement. Voir également notre article sur Vincent Épeaux au Faubourg Saint-Antoine.

[10] Le concours a vraisemblablement eu lieu en 1897 et ses résultats ont été proclamés en 1898, date qui figure sur le document de La Bonne Graine. Source : ibid.

[11] Ce concours ouvert à tous comportait deux épreuves : une étude libre d’ensemble d’un sujet, et une étude sur place d’un sujet restreint en lien avec le sujet principal en cinq heures et sans communication extérieure. Source ibid.

[12] L’année suivante, le président du concours était Frantz Jourdain, ami de Guimard et l’un des principaux soutiens de l’émergence de l’Art nouveau en France. D’autres personnalités liées au style Art nouveau ont également présidé ce concours : Charles Génuys en 1900, Eugène Grasset en 1905. Source ibid.

[13] La seule source actuellement retrouvée concernant cette participation au salon de la SAF est dans le livre Paris Salons d’Alastair Duncan. Malheureusement, l’origine des photographies reproduites dans cette série d’ouvrages n’est pas précisée.

[14] Meubles d’Art Nouveau au Salon du Mobilier de 1902, pl. XII, Librairie spéciale d’Ameublement, Émile Thézard éditeur à Dourdan. Coll. part.

[15] « Encore doit-on savoir gré à M. Louis Malard d’avoir résisté à l’endémique attraction de la xylopolychromie, fort en honneur auprès de certains novateurs et dont M. Brouhot expose des spécimens aussi troublants qu’étranges. Il nous est impossible en effet de trouver le moindre charme à ses mosaïques de bois colorés teints ou « naïfs », exprimant dans des tonalités heurtées une flore conventionnelle, se détachant sur des levers de lune fuligineux ou sur la rutilance des couchers de soleil, ou encore nous montrant, en des paysages élégiaques, la rêverie de vierges grêles, échevelées, figurant des allégories symboliques. Ce n’est plus l’histoire romaine mise en madrigaux, comme rêvait de l’écrire le Mascarille des Précieuses ridicules. C’est la Nature et la Poésie traduite en tables de nuit, en cabinets, en servantes, en armoires à bijoux. » Henry Harvard, La Revue de l’Art ancien et moderne, oct. 1902, p. 260, à propos de l’Exposition des Industries du Mobilier au Grand Palais à Paris en 1902.

[16] Cette étiquette a entraîné pendant quelques années une fausse attribution de la chambre à coucher à ce fabricant lyonnais.

[17] RHEIMS, Maurice, L’Art 1900 ou le style Jules Verne, notice 299, Arts et Métiers graphiques, 1965.

[18] Cf. les articles publiés en 2024 sur notre site internet : Le Faubourg Saint-Antoine et l’Art nouveau (1895-1905) – Troisième partie : vers le mobilier « à bon marché » et Encore des chats !

[19] RHEIMS, Maurice, L’Art 1900 ou le style Jules Verne, Arts et Métiers Graphiques, 1965.

VIGNE, Georges, Le XVIe arrondissement mécène de l’Art nouveau, catalogue de l’exposition qui s’est tenue successivement à Paris, Beauvais et Bruxelles en 1984, n° 107, p. 7, Délégation à l’Action artistique de la Ville de Paris, 1984.

L’Art nouveau La Révolution décorative, Pinacothèque de Paris – Skira, exposition 18 avril – 8 septembre 2013., p. 58, table à thé.

[20] DESCOUTURELLE, Frédéric, « Léon Bénouville – Louis Brouhot, confusion entre deux créateurs de mobilier parisiens », Arts Nouveaux, revue de l’Association des Amis du Musée de l’École de Nancy, n° 8, 1992.

[21] Cette salle à manger a été achetée en 1966 par le Musée des arts décoratifs de Prague à la famille pragoise Grégr qui l’aurait acquise lors de l’Exposition universelle de 1900 à Paris. Vital Art Nouveau 1900, catalogue de l’exposition au Musée des Arts Décoratifs de Prague, p. 230-232, U(P)M, Arbor Vitae, 2013.

Les visites guidées du mois d’octobre

Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles visites guidées pour ce mois d’octobre :

« Le Marais et le nouveau Paris de 1900 »

Le samedi 5 octobre à 10h

La synagogue de la rue Pavée, Hector Guimard, photographie de Maximilien Pascaud.

&

« Hector Guimard, architecte d’art »

Le samedi 12 octobre à 10h

Vestibule du Castel Béranger, vue vers la rue. Photo Appoline Jarroux.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

Le Cercle Guimard aux Archives de Paris pour l’Année Guimard

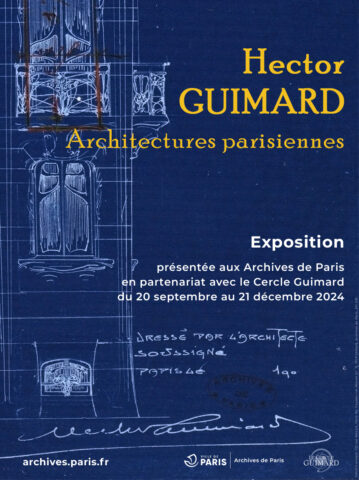

Dans le cadre de l’Année Guimard organisée par la Ville de Paris, le Cercle Guimard a collaboré avec les Archives de Paris pour la tenue d’une exposition thématique Guimard, Architectures parisiennes du 20 septembre au 21 décembre.

À quelques jours de l’ouverture, nous avons le plaisir de faire part à nos lecteurs de l’affiche qui accompagne l’exposition.

Le journal de l’exposition, rédigé par nos soins et édité par les Archives de Paris, prend la forme de nos précédentes publications de ce genre : deux feuilles de papier fort A2 pliées, soit huit grandes pages de textes et d’illustrations consacrées aux thèmes abordés dans les vitrines. Il sera disponible sur place aux Archives de Paris. Nous l’offrirons aussi à nos adhérents lors de notre AG du 10 octobre ou par courrier.

Première page du journal de l’exposition.

Les plans liés aux permis de construire déposés par Guimard feront bien entendu partie des points forts de l’exposition mais le public sera surpris par la variété des documents présentés, pour certains inédits.

Portail de la façade sur rue du Castel Béranger. Comparatif entre le premier plan déposé par Guimard en 1895 (Archives de Paris, 1Fi 51) et le portail effectivement construit (photo Laurence Benoist).

Des membres du Cercle Guimard seront présents tout au long du week-end des 21 et 22 septembre, coïncidant avec la nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, puis ponctuellement jusqu’à la fin de l’année.

Nous serons ravis de vous y retrouver pour vous faire découvrir l’exposition au cœur de cette institution si précieuse pour tous les chercheurs !

Le bureau du Cercle Guimard

Assemblée Générale du Cercle Guimard le 10 octobre 2024 à la mairie du XVIe arrondissement

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Cercle Guimard aura lieu le jeudi 10 octobre 2024 de 18h 30 à 20h 30, à la mairie du XVIe arrondissement, salle des Commissions (71 av. Henri-Martin – métro 9, rue de la Pompe ou RER C, Henri-Martin).

L’Assemblée Générale est un moment important de la vie de notre association et cette année nous prévoyons de retrouver nos adhérents à l’issue de l’AG pour un moment convivial autour d’un verre.

Au cours de l’AG, nous présenterons le rapport du Président, les comptes de l’association, renouvellerons une partie du Conseil d’administration et proposerons d’y intégrer de nouveaux membres. Nous vous proposerons également de modifier les statuts de l’association pour une gestion plus fluide. Enfin nous vous informerons sur les projets en cours, notamment sur l’exposition organisée aux Archives de Paris. Les adhérents présents se verront remettre le journal de l’exposition.

Nous proposerons également une mini-conférence portant sur la restauration d’un rétrécis de cheminée en lave émaillée de Guimard.

Nos adhérents recevront une convocation par courriel pour cette AG selon les conditions prévues par nos statuts.

Si vous n’êtes pas à jour de la cotisation 2024 ou si vous souhaitez adhérer avant la réunion et voter, il est encore temps d’adhérer pour l’année en cours.

Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions des statuts de l’association, le droit de voter à l’assemblée est réservé aux seuls membres à jour de leur cotisation à la date de la réunion. Vous pouvez adhérer en ligne ou par courrier (plus d’information).

Nous vous attendons nombreux et, comme à chaque fois, enthousiastes !

Très cordialement,

Le bureau du Cercle Guimard

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.