Category: A la une

À la mémoire de notre ami Georges Vigne

Nous avons appris par le site de La Tribune de l’Art le décès de notre ami Georges Vigne survenu le 15 septembre à son domicile.

De gauche à droite : Nicolas Horiot, Jean-Pierre Lyonnet, M. le proviseur du lycée Michelet, Georges Vigne, Dominique Magdelaine, Haÿdée Martin, Frédéric Descouturelle. Photo prise devant le monument aux anciens élèves du lycée Michelet à Vanves morts pendant la Première Guerre mondiale, conçu par Hector Guimard et redécouvert en 2004 par le Cercle Guimard.

Georges, cofondateur de notre association en 2003, vice président et compagnon de route pendant plus de 15 années a participé activement à la vie de l’association. De nos AG à nos expositions dont celle entre autres — de 2006 et 2017 à l’hôtel Mezzara — il a toujours su nous apporter sa générosité, son érudition et ses pitreries en petit comité.

Debout de gauche à droite : Laurent Sully Jaulmes, Bruno Dupont, Dominique Magdelaine, Nicolas Horiot, Jean-Pierre Lyonnet, et à la fenêtre, Georges Vigne. Photo prise à l’été 2006 dans le jardin de l’hôtel Mezzara, à l’occasion de l’exposition « Le Style Guimard, Album d’un collectionneur » organisée par le Cercle Guimard.

À la suite de son dernier déménagement, Georges s’était un peu éloigné et avait souhaité prendre du recul vis-à-vis de l’agitation parisienne pour se recentrer sur ses désirs d’achèvement et de publication de travaux en cours consacrés à Jules Lavirotte, Xavier Schoellkopf ou Charles Plumet. Georges avait également profité de son départ en banlieue pour confier à notre association les archives de Ralph Culpeper que ce pionnier de la redécouverte de l’œuvre de Guimard lui avait transmises.

En 2005, sur le toit de la Villa Berthe de Guimard, au Vésinet.

Notre ami Georges nous a quittés, discrètement, il ne verra pas cet hôtel Mezzara transformé en musée Guimard dans lequel avait eu lieu en 1988 la présentation de l’ouvrage Hector Guimard Architecte, fruit de sa première collaboration avec le photographe Felipe Ferré. Outre ses notices, il y avait établi la première chronologie de l’architecte qui a servi de base pour nos recherches.

Une excursion à Nancy en septembre 2008

Chacun de nous gardera en mémoire ses qualités de travailleur méthodique et acharné, son intégrité, son sens du partage des découvertes ainsi que sa fantaisie.

De gauche à droite : Dominique Magdelaine, Frédéric Descouturelle, Georges Vigne, Marie-Claude Cherqui. Photo prise au musée Horta à Bruxelles en 2007, à l’occasion d’une exposition de cartes postales prêtées par Dominique Magdelaine.

Une page se tourne mais la mémoire de Georges ainsi que ses travaux resteront dans l’histoire de l’art et nous espérons que ses recherches en cours et ses archives ne seront pas perdues.

Pour ma part, cette nouvelle, après plus de trente années d’amitié personnelle et familiale et de complicité « guimardienne », me laissent abasourdi.

Georges, tu nous manques.

Dominique Magdelaine, vice président du Cercle Guimard

À Paris en 2009, prenant toujours des notes.

La participation d’Hector Guimard à l’Exposition des arts décoratifs de 1925 – Deuxième partie

Après avoir évoqué les intérieurs de la mairie à travers son décor fixe, nous poursuivons notre exposé par la présentation de son mobilier. Nous nous intéresserons ensuite au cimetière du Village français pour lequel Guimard a imaginé deux monuments funéraires. C’est l’occasion de mettre en lumière la petite chapelle, une œuvre inédite qui a longtemps échappé aux chercheurs. Enfin nous terminerons cette étude en évoquant le réemploi d’un vestige de la mairie, elle-même source d’inspiration pour la construction d’une autre mairie quelques années plus tard.

Le mobilier de la mairie

La découverte il y a quinze ans d’une paire de chaises inédite d’un modèle identique à celles qui meublaient la mairie a constitué le point de départ de nos recherches sur ce mobilier et donc sur son fournisseur, la société EAGLE, un fabricant de meubles implanté dans le quartier du faubourg Saint-Antoine à Paris[1].

Chaises de la mairie du Village français, chêne, garniture en cuir et clous modernes. Coll. part.

L’apparition d’un mobilier inédit de Guimard est toujours un petit évènement en soi. Si un nouveau meuble vient naturellement enrichir le catalogue raisonné sur le mobilier de l’architecte (en cours d’élaboration), c’est aussi le meilleur moyen d’exercer nos yeux et d’élargir nos esprits à des meubles que nous n’aurions pas forcément reliés à Guimard il y a encore quelques années. Ces chaises en sont un bon exemple.

D’une composition générale assez simple, elles présentent deux parties bien distinctes : une assise simple et dépouillée contraste sans transition avec un dossier galbé qui concentre l’essentiel du travail d’ébénisterie. Seules sculptures de la partie inférieure, de fines rainures viennent souligner les pieds avant sur toute leur hauteur. Le dessin du dossier, plus complexe, ne laisse aucun doute sur l’identité de son auteur : nervation et étirement de la matière, « oreilles » en pointe, traverse supérieure encochée, l’ensemble du décor sculpté se rapporte au style de Guimard.

Ces chaises sont à rapprocher d’un modèle de fauteuil dont une photo figure dans le fonds donné par la veuve de l’architecte à la bibliothèque du musée des Arts décoratifs. Il était probablement destiné à la famille Nozal-Pezieux puisqu’un écusson où apparait clairement les initiales stylisées NP orne la traverse supérieure du dossier. Une particularité que l’on retrouve sur les chaises de la mairie où un emplacement identique est prévu.

Fauteuil aux chiffres Nozal-Pézieux, Bibliothèque des Art décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Pour la société EAGLE, une participation à un évènement comme l’Exposition de 1925 nécessitait un investissement important mais finalement assez raisonnable compte tenu des retombées économiques prévisibles et des bénéfices attendus en terme d’image. À l’évidence, la société n’avait pas manqué de moyens en s’installant dans la totalité d’un immeuble au cœur du faubourg Saint-Antoine. Cette forte visibilité locale était renforcée par des campagnes publicitaires importantes et régulières dans plusieurs quotidiens nationaux et revues spécialisées.

En s’associant à Guimard et en fournissant le mobilier d’un des principaux bâtiments du Village français, la marque a aussi pu vouloir bénéficier de la renommée de l’architecte. Même si nous ignorons comment Guimard est entré en relation avec cette société, il a sans doute été sensible à l’argument qualitatif mis en avant et détaillé dans les catalogues de la marque. On y apprend que « les meubles étaient fabriqués en grande quantité dans deux usines à Vincennes mais en sauvegardant le côté artistique de leur fabrication » puis terminés à Paris « par des maîtres artisans dans des ateliers attenant aux magasins du faubourg Saint-Antoine »[3].

Privé de ses ateliers depuis la Première Guerre mondiale, Guimard devait trouver un fournisseur bon marché néanmoins capable de produire (ou de reproduire) des meubles de qualité. L’architecte était déjà en relation avec le faubourg Saint-Antoine puisqu’un projet de contrat avec l’un de ses fabricants avait failli voir le jour avant la guerre[4]. Il s’est donc naturellement tourné vers ce quartier où l’offre était encore très abondante.

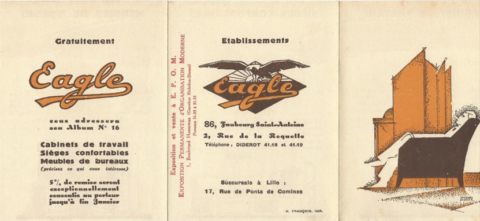

Dépliant publicitaire de la société EAGLE. Coll part.

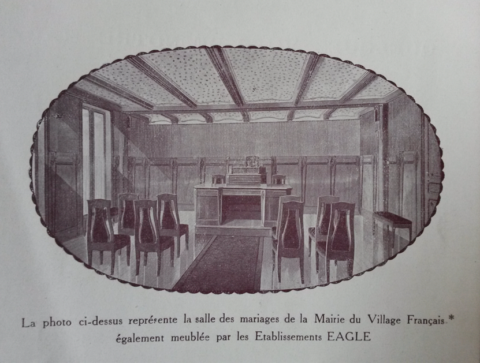

La photo de la salle des mariages montre le bureau du maire entouré de deux chaises — probablement destinées aux adjoints — tandis qu’un troisième siège, peut-être un fauteuil, surélevé et orné d’un médaillon, semble tout désigné pour accueillir le maire.

Bureau du maire. GrandPalaisRmnPhoto. Droits réservés.

Les lettres « R » et « F » stylisées placées sur le bandeau supérieur rappellent la fonction officielle des lieux. Elles viennent égayer un ensemble aux lignes massives et géométriques à peine adouci par les motifs des angles taillés en biais, reprenant le dessin des lambris ELO et renforçant l’unité du décor selon un principe cher à Guimard. L’architecte ne nous a pas habitué à un style aussi anguleux, presque rustique même au milieu des années 1920. L’explication se trouve certainement ailleurs car la qualité principale de ce bureau était sa modularité.

L’examen détaillé de la photo révèle que le bureau était en fait un ensemble de meubles indépendants posés sur une estrade. Si l’on excepte les trois sièges déplaçables par définition, il était composé d’une part d’un grand bureau rectangulaire pouvant être utilisé par le maire pour un usage administratif quotidien et d’autre part d’un pupitre en retrait, lui-même posé sur une autre petite estrade destinée au fauteuil du maire. Cette seconde partie pouvait certainement être utilisée indépendamment du reste, à l’occasion par exemple d’un discours. La configuration complète telle qu’elle apparait sur la photo correspondrait donc à une utilisation où le maire présiderait une séance du conseil municipal aux côtés de ses deux adjoints.

N’ayant sans doute pas eu les moyens de commander un ensemble plus raffiné, Guimard a donc fait le choix d’un mobilier simple, fonctionnel et facilement adaptable à la vie d’une mairie.

L’absence de photos concernant les autres espaces de la mairie ou de dessins relatifs à ses meubles ne nous permet pas encore de connaitre précisément l’ampleur et l’emplacement de ce mobilier même si nous le supposons assez modeste. Nous avons néanmoins trouvé quelques éléments de réponse du côté de la campagne publicitaire déployée à l’époque par la société EAGLE et de ses catalogues édités au même moment.

Celui de 1926 dévoile une vue d’artiste de la salle des mariages de la mairie. Bien que fantaisiste par certains aspects — les vitraux qui occupaient tout le mur latéral gauche ont par exemple été remplacés par des fenêtres indépendantes — l’illustration est suffisamment précise pour que les chaises et le bureau du maire soient facilement reconnaissables, tout comme les lambris ELO et le plafond moucheté tels qu’ils apparaissent sur les photos d’époque. Le dessinateur a même pris soin d’y faire figurer les appliques Lustre Lumière qui ornaient les quatre coins de la pièce.

Extrait du catalogue de la société ELO, 1926. Collection BnF.

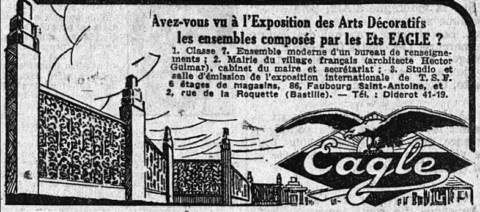

La présence d’un banc sur la droite signifie qu’un mobilier d’appoint ou de complément était probablement dispersé dans certains espaces ou pièces de la mairie. Les publicités parues à l’été 1925 donnent aussi quelques indications sur l’emplacement des meubles. L’Intransigeant du 22 août 1925 par exemple invitait le lecteur à aller voir à « l’Exposition des Arts Décoratifs les ensembles composés par les Ets EAGLE » parmi lesquels « à la mairie du village français (architecte Hector Guimard), le cabinet du maire et le secrétariat ».

En toute logique, le reste du mobilier se trouvait donc dans le secrétariat, l’autre pièce administrative de la mairie. L’ensemble devait donc comprendre tout au plus une douzaine de meubles répartis entre le bureau du maire et le secrétariat que l’on pourrait décomposer de la manière suivante : six ou huit chaises, deux fauteuils, deux bureaux et peut-être quelques bancs d’appoint.

Publicité de la marque EAGLE, L’Intransigeant, 22 août 1925. BnF/Gallica.

À la fois pour des raisons économiques et stylistiques, Guimard a donc puisé dans sa production ancienne en demandant à la société EAGLE de reproduire, en le simplifiant, un modèle de chaise dont la composition assez sobre, même pour les années 1900, était compatible avec le décor et l’architecture des années 1920 (tout au moins ceux de sa mairie). Le bureau du maire et son pupitre sont donc probablement les seules créations vraiment originales de cet ensemble mobilier.

Le cimetière du Village français

Pour le visiteur du Village français, les chances de croiser un maire dans les couloirs de la mairie étaient aussi nulles que le risque de croiser un fantôme ou un feu follet dans son cimetière puisqu’aucun défunt n’y reposait. Il semble toutefois que l’atmosphère des lieux ait suscité quelques vocations. Une anecdote amusante parue dans la presse relate la venue d’un visiteur au secrétariat général de l’Exposition réclamant le plus sérieusement du monde une concession à perpétuité dans le petit cimetière…[4].

Une dizaine de jours avant l’inauguration officielle du Village français dans son ensemble, le journal Excelsior nous informe de l’inauguration de son cimetière le 4 juin 1925 en illustrant son article d’une photo prise lors de la cérémonie. Légèrement en retrait des quatre officiels, un cinquième personnage de profil, grand et mince, à la barbe blanche, tient son chapeau dans la main gauche. On reconnait facilement Hector Guimard semblant écouter attentivement les commentaires de ses compagnons du jour.

Inauguration du cimetière du Village français, Excelsior, 05 juin 1925. BnF/Gallica.

Parmi les personnalités présentes ce jour-là figurait le tout-puissant président du syndicat des granitiers de France, Edmond Pachy, qui n’avait pas ménagé ses efforts pour installer un cimetière — une première pour une installation de cette ampleur dans une exposition internationale — ce qui n’avait pas manqué de susciter quelques commentaires dans la presse, au mieux amusés, souvent dubitatifs devant cet exercice commercial pour le moins morbide et discutable… Disposant de moyens importants dont on imaginait facilement la provenance au lendemain de la Première Guerre mondiale, Pachy avait réussi à mobiliser plusieurs grandes maisons du commerce funéraire autour de ce projet ainsi que quelques grands noms de l’art moderne.

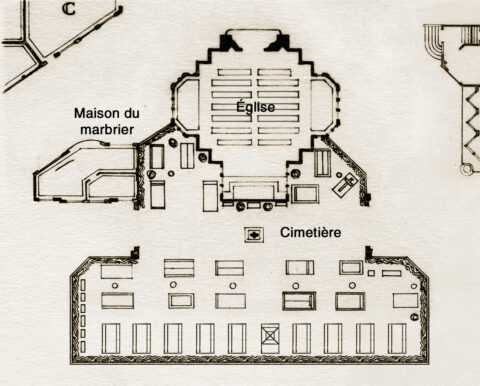

Le cimetière occupait un petit espace situé au pied de l’abside de l’église et à proximité, comme il se devait, de la maison du marbrier de l’architecte Louis Brachet (1877-1968).

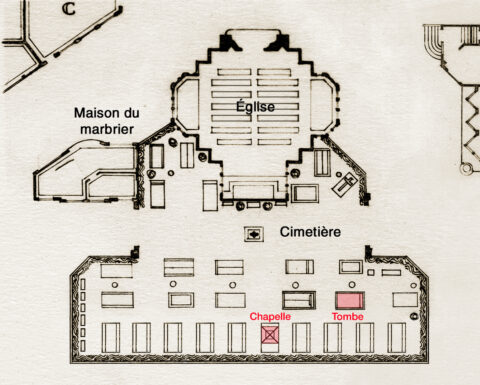

Plan partiel du Village français centré sur le cimetière réalisé à partir des plans du portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926 et de nos recherches. Photomontage et dessin F. D.

Organisateur de ce cimetière dont il avait dessiné le plan, Louis (Félix) Bigaux (1858-1933) était aussi l’auteur de plusieurs tombeaux et surtout de l’entrée en granit bouchardé du cimetière exécutée par le syndicat des granitiers de France et édifiée par ses membres.

Entrée du cimetière du Village français par Bigaux. Portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 9. Coll. part.

Le cimetière regroupait une trentaine de monuments funéraires dont un calvaire et une chapelle[5], tous réalisés dans un goût moderne. On y retrouvait notamment des œuvres de Bigaux, Roux-Spitz, Lambert, Dervaux, Victor Prouvé, les frères Martel etc. et bien sûr Guimard.

Monument funéraire du à l’architecte Roux-Spitz. La Construction moderne, 19 juillet 1925. Coll. part.

La présence de deux œuvres de Guimard dans le cimetière du Village français pourrait être perçue comme un opportunisme d’après-guerre. Cette motivation est sans doute réelle, pour Guimard comme pour ses confrères participant à ce cimetière, mais il faut aussi la recontextualiser et tout d’abord en se souvenant que la constructions de sépultures faisait partie intégrante du métier d’architecte. Quand elles en avaient les moyens, après l’édification de leur maison, les familles confiaient fréquemment à leur architecte la construction de leur dernière demeure. Cependant, cette activité personnalisée a eu tendance à décliner au cours du XXe siècle, à mesure que la bourgeoisie s’adressait progressivement à des fabricants proposant des produits standardisés. En ce qui concerne Guimard, le fait que nous connaissions de façon de plus en plus exhaustive son œuvre fait que nous avons à présent une vue à peu près complète de son activité dans le domaine funéraire. Elle a débutée très tôt et si elle nous parait importante, c’est sans que sachions encore vraiment si elle relève d’un intérêt plus particulier de sa part ou si elle se trouve dans la moyenne de ses confères chez qui elle n’est pas aussi mise en avant. Nous penchons néanmoins pour la première hypothèse tant les efforts de l’architecte dans ce domaine sont soutenus et réguliers tout au long de sa carrière. Cette activité est en tous cas un reflet de l’évolution de son style, même s’il a parfois dû composer avec les souhaits des commanditaires.

Sa tombe la plus connue (et sans doute aussi la plus spectaculaire) est celle de la sépulture de la famille Caillat au Père-Lachaise, mais ses travaux ont aussi bien concerné des tombeaux que des petites chapelles et des monuments funéraires ou commémoratifs.

Sépulture Caillat au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Photo auteur.

Le fonds de la bibliothèque des Arts décoratifs conserve par ailleurs un certain nombre de photographies de monuments funéraires dont on peut penser qu’ils étaient destinés à figurer dans un catalogue.

Tombe factice intégrant une croix GA, deux pilastres porte-bouquet GB, deux potelets GB, une jardinière GF, des mailles et des maillons de chaine, c. 1910. Bibliothèque des Art décoratifs. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Une autre série de clichés postérieurs montre des monuments factices au style simplifié et photographiés en extérieur. On peut supposer qu’ils faisaient partie d’une exposition ou d’une présentation chez une entreprise de sépultures. Ces exemples montrent que, plus que jamais et même dans le secteur funéraire, Guimard entendait diffuser son œuvre de façon sérielle afin de toucher une clientèle ne pouvant s’offrir une création unique mais désirant que la sépulture de ses défunts bénéficie d’une touche artistique moderne.

Tombe factice intégrant une croix GB et un entourage GB. Bibliothèque des Arts décoratifs. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Guimard puisait largement pour cela au sein de son catalogue de modèles de fontes publié par la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908. Plusieurs planches s’y rapportent à de l’ornement funéraire : pilastres et entourages de tombes, croix de toutes tailles, porte-couronnes, poignées de cercueils ou encore maille et maillon de chaines. Assez curieusement d’ailleurs, aucun de ces articles ne figurait dans le cimetière du Village français. Sans doute a-t-on considéré que leur style était déjà trop daté.

Les deux nouvelles réalisations de Guimard pour le cimetière du Village français viennent donc compléter la longue liste des travaux qu’il a consacrés à ce domaine[6].

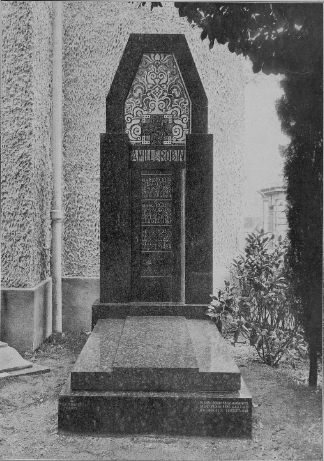

Sa participation au cimetière du Village français est attestée par un premier monument funéraire qui a obtenu la médaille d’or. Une carte postale ancienne, éditée à des fins promotionnelles par le fabricant de la sépulture Admant-Buissont, est venue célébrer cette récompense.

Monument funéraire au cimetière du Village français. Carte postale ancienne. Coll. part.

Hormis peut-être la partie supérieure de la stèle où une sculpture légère vient encadrer l’identification du défunt (ou un éventuel épitaphe), à peu près rien ou presque ne trahit l’identité de son auteur. Le jury semble avoir pris un malin plaisir à récompenser la capacité de Guimard à simplifier son style à l’extrême puisque cette tombe est probablement l’œuvre connue la plus simple et dépouillée de toute sa carrière !

L’arrière-plan de l’illustration de la carte postale a été une source précieuse d’informations pour localiser la tombe au sein du cimetière et nous aider à en établir le plan. On aperçoit à gauche la façade de la Maison de Tous, au centre derrière la tombe de Guimard le monument sculpté par Émile Derré (1867-1938) et même une des trois bornes fontaines en pierre de lave dispersées dans le Village français que l’on devine derrière l’arbre à gauche de la tombe[7].

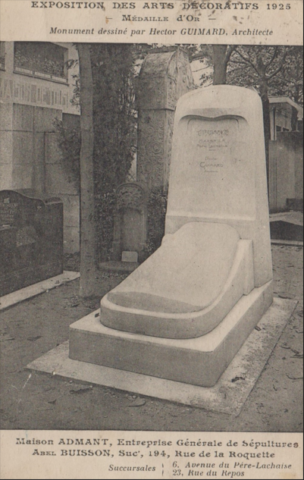

La seconde réalisation de Guimard pour le cimetière du Village français a longtemps échappé aux chercheurs au point que l’on a pu s’interroger sur son existence. À notre connaissance, aucun ouvrage ni article entièrement consacré à ce secteur du Village français n’ayant été publié, il a donc fallu au début se contenter d’informations parcellaires et souvent imprécises dispersées dans la presse de l’époque.

Le Catalogue Général Officiel évoque bien la présence d’une chapelle au sein du cimetière mais sans plus d’informations. Le guide Hachette de l’Exposition est lui beaucoup plus précis en détaillant une partie des œuvres et de leurs auteurs. On y apprend que « (…) M. Hector Guimard a construit une petite chapelle qui souligne par son aspect l’évolution très caractéristique de cet architecte vers des formes moins compliquées mais toujours dans un équilibre parfait »[8].

Dans la littérature consacrée à Guimard, plusieurs hypothèses ont été formulées parfois avec photo à l’appui mais sans convaincre[9].

Par ailleurs aucun des monuments se rattachant au cimetière publiés dans la presse de l’époque ou au sein des collections publiques ne correspondent à la définition d’une chapelle funéraire[10].

Cette situation a perduré jusqu’à la découverte de nouveaux autochromes au sein des collections du musée Albert-Kahn. Sur plusieurs clichés se rapportant au cimetière du Village français et datés du 1er juillet 1925, une forme ramassée et haute se détache en contre-jour. Même si la photo est sombre, la composition générale de la construction attire l’œil averti et pourrait correspondre à la description de la chapelle Guimard du guide Hachette.

Vue du cimetière du Village français, autochrome. Musée départemental Albert-Kahn, Département des Hauts-de-Seine.

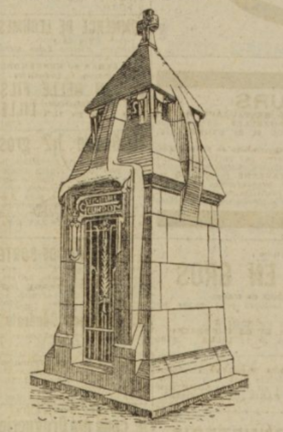

Au même moment, les Marbreries Générales Gourdon lançaient une importante campagne publicitaire pour promouvoir un nouveau modèle de chapelle funéraire visible au « cimetière du Village moderne » accompagnée d’une illustration[11]. Présenté sous un autre angle, puisqu’on y voit la façade principale et son entrée fermée d’une porte en fer forgé, le monument est facilement reconnaissable avec ses montants naissants à mi hauteur de trois des quatre façades et venant envelopper un système original de double toiture ajourée. Le traitement de l’entrée — dont la maçonnerie se détache nettement du monument — est encore plus caractéristique du travail de Guimard. Du linteau supérieur de son encadrement jaillit un quatrième montant qui vient lui aussi rejoindre le petit chapiteau coiffant la chapelle et supportant la croix sommitale.

La chapelle du Village français. L’Écho du Nord de la France, 12 août 1925. BnF/Gallica.

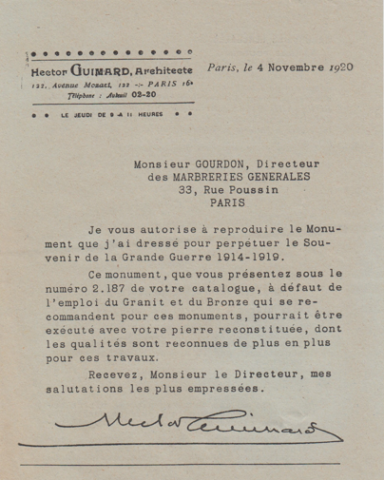

Assez curieusement mais peut-être à la suite d’un accord (ou d’un différend…), les publicités ne citent pas Guimard alors que la société connaissait pourtant bien l’architecte. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Marbreries Générales Gourdon envoyaient leurs dépliants publicitaires et leurs catalogues accompagnés d’un fac-similé de lettre à l’entête de l’architecte et signé de sa main.

Fac-similé de la lettre de Guimard jointe aux catalogues des Marbreries Générales Gourdon. Coll. part.

Grâce à ces nouvelles découvertes, nous avons pu finaliser le plan du cimetière avec l’emplacement des deux monuments de Guimard. Nous en profitons pour lancer un avis de recherche sur ces deux œuvres qui ont certainement pris place dans les allées d’un (vrai) cimetière.

Plan du cimetière du Village français réalisé à partir des plans du portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926 et de nos recherches. Photomontage et dessin F. D.

Vestiges et héritage

Certains secteurs de l’Exposition ont été rapidement démolis après sa clôture, d’autres étaient encore debout plusieurs mois après pour des raisons financières, personne ne souhaitant prendre à sa charge le coût des démolitions. Quelques œuvres sont heureusement parvenues jusqu’à nous, sont parfois exposées dans l’espace public ou ont rejoint des collections privées ou muséales.

La démolition du Village français s’est également étalée sur plusieurs mois. Il semble que la mairie était toujours debout au mois de janvier 1926 comme le remarquent plusieurs journalistes venus faire un point sur les démolitions. Guimard a probablement tenté de proposer le bâtiment à des communes, mais sans grand succès visiblement puisqu’à notre connaissance la mairie n’a pas survécu à l’Exposition. Il est tout à fait possible en revanche que certains décors et une partie des matériaux aient été réutilisés ailleurs. Guimard a lui-même réemployé au moins un élément en l’adaptant à une nouvelle configuration.

Porte d’entrée principale de la mairie du Village français. Bibliothèque des Arts décoratifs. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

La porte cochère de l’immeuble de la rue Henri Heine construit par Guimard a un air très familier avec celle de la mairie…

Porte d’entrée de l’immeuble, 18 rue Henri Heine, 75016 Paris. Photo auteur.

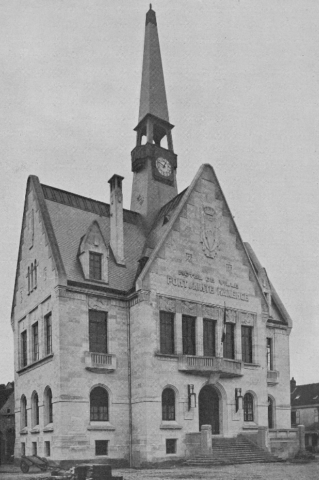

Si la mairie de Guimard n’a pas eu de seconde vie au sein d’une commune, elle semble néanmoins avoir inspiré les auteurs de la mairie de Pont-Sainte-Maxence (Oise) construite en 1930. Cette hypothèse évoquée par Léna Lefranc-Cervo à la journée d’étude Hector Guimard organisée l’année dernière à la mairie de Paris nous parait tout à fait convaincante[12]. Frontons triangulaires des façades, flèche en retrait du fronton de la façade principale, lucarnes sur le toit…les similitudes dans la composition générale entre les deux bâtiments (et même dans son organisation intérieure) sont nombreuses. De plus le fait que les trois architectes Marcel Jannin, Jean Pantinet et Jean Szelechoivsk faisaient partie de la Société des architectes modernes (ex Groupe des architectes modernes fondé par Guimard en 1923) plaide aussi en faveur de cette hypothèse.

Mairie de Pont-Sainte-Maxence. La Construction Moderne, n°33, 18 mai 1930. Portail documentaire de la Cité de l’architecture et du patrimoine.

Toutefois la ressemblance s’arrête ici, les architectes ayant fait le choix d’un édifice massif et anguleux sans aucune référence ornementale au style Art nouveau.

Conclusion

Si l’œuvre d’Hector Guimard au lendemain de la Première guerre mondiale n’a pas bénéficié de la même attention que la première partie de sa carrière, elle est pourtant d’un intérêt réel. L’architecte a poursuivi ses travaux, traçant sa voie avec les mêmes idées tout en les adaptant discrètement mais sensiblement au contexte social de son époque. Résolument engagé en faveur de l’architecture et de l’art appliqué moderne, il prônait toujours le renouvellement des arts décoratifs, un principe qu’il avait mis en pratique en simplifiant son style mais à son rythme, cultivant sa différence et répétant à qui voulait l’entendre que la mode ne devait pas régenter l’art.

Le 9 avril 1930 vers 18h30, Hector Guimard s’installait au poste de radio de la Tour Eiffel pour une courte conférence sur l’architecture et la mode. Expliquant aux auditeurs que « […] le propre de la mode est de changer rapidement. L’architecture étant par définition l’art de construire, ce qui implique des œuvres durables, le mot « mode » est par conséquent en architecture, un contre-sens », il dénonçait le dépouillement qui sévissait selon lui en architecture et dans les arts appliqués : « Je pense, au demeurant, que la mode actuelle du nu vient répondre à tout un état d’esprit. Nous ne croyons plus au mystère ; nous voulons comprendre immédiatement les choses qu’il nous suffit de toucher »[13].

L’évolution en douceur du style de Guimard a souvent été incomprise, certains observateurs de l’époque jugeant un peu trop rapidement (alors qu’ils n’avaient pas toutes les explications) que Guimard s’obstinait à faire du style 1900. Mais si le décalage stylistique avec ses confrères était encore acceptable au milieu des années 1920, il est devenu intenable au début de la décennie suivante.

Olivier Pons

Notes

[1] D’origine américaine, la marque était spécialisée dans le mobilier de bureau avec un positionnement de milieu/haut de gamme. Son arrivée en France semblait assez récente puisque les premières mentions de son existence remontaient au début des années 1920. Le magasin de vente principal occupait un vaste espace rue du Faubourg-Saint-Antoine mais la société EAGLE disposait d’un autre point de vente à proximité, rue de la Roquette, et d’une succursale à Lille.

[2] En plus de sa présence à la mairie du Village français, la marque exposait dans la section des bureaux de renseignements (classe 7) pour laquelle elle a obtenu une médaille d’argent ainsi que dans le studio et la salle d’émission de l’Exposition internationale de TSF.

[3] Catalogue EAGLE de 1926. Collection BnF.

[3] Un projet de contrat entre Guimard et le fabricant Olivier et Desbordes, conservé dans les papiers Adeline Oppenheim-Guimard de la Public Library de New York, prévoyait une production en petites séries de meubles « style Guimard ».

[4] Le Merle blanc du 30 mai 1925 rapporte la demande du visiteur : « Monsieur, je viens vous demander de me consentir une concession à perpétuité au cimetière de l’Exposition des Arts Décoratifs. De tous les cimetières c’est le vôtre que je préfère. Au Père-Lachaise, il y a trop de grands hommes. Le cimetière de Montmartre est trop voisin des dancings de la butte. Pantin et Bagneux sont bien éloignés pour les amis. Au cimetière de Passy, je craindrais de subir les mêmes tribulations que Marie Matskirsef [sic]. Avec votre permission je veux être enterré au cimetière du Cours-la-Reine ».

[5] Catalogue Général Officiel. Ministère du Commerce et de l’industrie, des postes et des télégraphes, 1925. Coll. part.

[6] Nous avons dénombré seize réalisations funéraires et commémoratives sans compter les dessins de l’École nationale des beaux-arts et le projet non réalisé de monument commémoratif de la Victoire de la Marne.

[7] L’Auvergne littéraire et artistique et félibréenne, juillet 1925. Les élèves de l’École départementale de Volvic avaient fourni trois bornes fontaines en pierre de lave. Deux se trouvaient dans le cimetière tandis qu’une troisième avait été installée dans la courette de l’école du Village français.

[8] Paris, arts décoratifs, 1925, Guide de l’Exposition, Librairie Hachette. Coll. part.

[9] Georges Vigne, Hector Guimard, Éditions d’art Charles Moreau, 2003, p. 357. Une photographie illustrant l’article consacré au cimetière du Village français est supposée montrer la chapelle de Guimard derrière une sculpture de Théodore Rivière. Cette photo a en fait été prise au cimetière du Château de Nice. La sculpture représentant les deux douleurs est toujours en place et la chapelle au second plan est le monument funéraire d’une grande famille niçoise.

[10] Une chapelle funéraire est un monument reprenant en partie les caractéristiques d’une chapelle religieuse mais moins imposant. Elle est généralement fermée d’une porte et dotée d’un autel commémoratif servant à l’éloge funèbre pour le ou les défunts. Les cercueils sont soit placés à l’intérieur si les dimensions de la chapelle le permettent, soit sous celle-ci (dans le cas de la chapelle de Guimard).

[11] La Dépèche (Toulouse), 10 aout 1925 ; Le Grand écho du Nord de la France, 12 aout 1925 ; L’Est républicain, 11 aout 1925. La publicité parue dans l’édition européenne de The New York Herald du 07 octobre 1925 donne quelques informations supplémentaires. La chapelle est construite en granit provenant des carrières de Becon (Maine-et-Loire) et peut être commandée pour la somme de 56 000 fr. (porte et fenêtres incluses).

[12] Journée d’étude Hector Guimard organisée à l’Hôtel de Ville de Paris le 10 décembre 2024 en clôture de l’année Hector Guimard.

[13] L’Ouest-Éclair, 09 avril 1930. BnF/RetroNews.

La Maison Moderne de Julius Meier-Graefe — Troisième partie

Les liens ténus entre La Maison Moderne et Guimard

Après les deux articles de Bertrand Mothes qui ont retracé l’histoire et le fonctionnement de La Maison Moderne, nous souhaitons apporter un complément présentant les liens indirects qui ont existé entre cette galerie et Hector Guimard et tout d’abord quelques éléments de réflexion sur le mode de mise sur le marché de ses créations.

Seule une minorité des innombrables modèles créés par Guimard auraient été susceptibles d’être vendus par une galerie d’art. Il faut en effet exclure tout ce qui pouvait relever de la production industrielle comme les fontes et les céramiques architecturales ou les quincailleries. Cependant, tant les meubles que les objets d’art décoratif comme les vases, les lampes ou les cadres auraient pu intégrer ce type de circuit commercial. Il est pourtant aisé de constater qu’aucun objet d’art dessiné ou modelé par Guimard puis confié à un artisan pour être édité en pièce unique ou petite série, n’a été présenté à la vente à La Maison Moderne ni à la Galerie de l’Art Nouveau Bing. Comme nous l’a montré Bertrand Mothes dans son précédent article, à La Maison Moderne, c’est ordinairement Julius Meier-Graefe qui était à l’origine du choix d’un modèle présenté par un artiste puis de sa fabrication (et donc de son coût de revient). Mais, comme chez Bing, le dépôt en galerie des créations de certaines maisons ou artistes prestigieux était possible. La vente de ces objets, dont la fabrication avait déjà été payée, n’engendrait alors qu’un bénéfice plus faible partagé entre la galerie et le créateur. Or, contrairement à de nombreux artistes et décorateurs, Guimard a exclu de recourir au circuit de distribution des galeries d’art où son style, qu’il avait voulu si particulier au point de lui donner son nom, aurait subi une anonymisation, dilué au sein de multiples expressions d’art décoratif modernes.

Il a également pu penser que l’avantage que pouvait constituer la présentation permanente de ses œuvres au sein d’une galerie (plus efficace que celle réalisée de façon épisodique lors d’expositions) pouvait être compensée par une couverture médiatique bien menée. Mais ce type de publicité par voie de presse et de publications qui a fort bien fonctionné à l’époque du Castel Béranger s’est ensuite raréfiée et lui a même parfois été défavorable.

Ayant donc choisi d’isoler sa production de celle des autres, il aurait pu avoir recours à un concessionnaire qui l’aurait représenté ou même aller jusqu’à l’ouverture d’un magasin[1]. La première option aurait à nouveau représenté un important manque à gagner. Quant au coût de fonctionnement d’un magasin, il pouvait être dissuasif. Mais surtout, Guimard, qui était déjà dans les faits entrepreneur, tenait à ne pas apparaître comme un commerçant, en raison du code moral que les architectes s’imposaient mais aussi de la patente qu’il aurait fallu acquitter. Nous savons, par un procès qui lui a été intenté et qu’il a gagné en appel[2], que sa qualité d’architecte avait prévalu sur celle de commerçant. En conflit avec un fournisseur qui soutenait qu’il « joignait à l’exercice de sa profession l’exploitation d’une véritable industrie, qu’il avait des ateliers de fabrication, des magasins de vente où il livrait divers objets confectionnés sous sa direction » Guimard s’est défendu d’exercer une telle activité, mais de seulement pratiquer « [l]’application artistique et une mise en œuvre de ses connaissances d’architecte et de son goût personnel. »

Donc, Guimard a contourné la vente indirecte de deux manières. Tout d’abord, et de façon tout à fait traditionnelle, par la vente directe pour les petits volumes de production, soit par commande, soit lors d’expositions. Ensuite, lorsque de plus gros volumes de production étaient escomptés, il a multiplié les efforts non seulement pour faire produire en série ses créations mais aussi pour les faire éditer. Cela n’a pas toujours été le cas lors de ses premières années de créations artistiques, et ce n’est que progressivement que cette démarche s’est généralisée, conjointement avec la volonté de faire présenter ses modèles sur catalogues. Son objectif était double : s’assurer un revenu régulier tout en œuvrant avec cette diffusion élargie pour la victoire du style moderne, et du sien en particulier. Notons bien que dans la majorité de ces catalogues, les modèles de Guimard se trouvaient placés au même rang que les autres, tout comme ils l’auraient été sur l’étagère d’une galerie d’art. Et, que finalement, c’est bien le fabriquant qui engrangeait le plus gros du bénéfice de la vente. Ce n’est que dans de rares cas qu’il a pu obtenir la création d’un catalogue spécifique restreint à ses seuls modèles.

Pour mener à bien cette politique de mise sur le marché de ses créations, il était nécessaire à Guimard de disposer d’une unité de production capable de réaliser une fabrication de bout en bout (comme par exemple celles de meubles ou de cadres en bois et staff), ou de livrer à un fabricant, qu’il soit un artisan ou un industriel, des modèles exploitables. C’est ce qu’il a pu réaliser tout d’abord rue Wilhem puis, de 1904 à 1914 avenue Perrichont prolongée.

Étant donné sa grande sociabilité, Guimard n’a pas pour autant coupé toute relation avec le milieu des marchands d’art surtout lorsque leur engagement en faveur du style moderne était sincère et non vécu comme une simple carte à ajouter à une gamme de produits éclectiques.

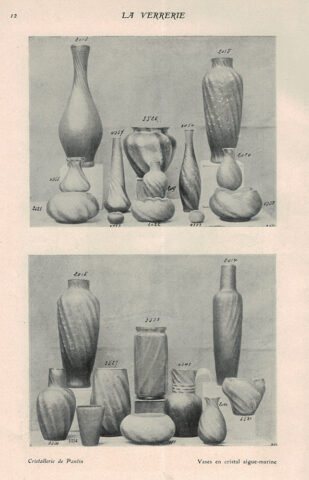

Dans l’article que nous avons consacré au vase en verre de Guimard acquis récemment, nous avons montré que Guimard avait étroitement collaboré avec la Cristallerie de Pantin.

Vase Guimard de la Cristallerie de Pantin, haut. 40,2 cm. Coll. part. Photo F. D.

Cette cristallerie présentait une sélection de vases « aigue-marine » dans la galerie de La Maison Moderne, reproduit dans le catalogue publié en 1901.

« Crisallerie de Pantin/Vases en cristal aigue-marine », Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), Paris, Éditions de La Maison Moderne, 1901, p. 12.

Vase « aigue-marine » de la Cristallerie de Pantin, proche du vase 2014 de la sélection de vases vendue par La Maison moderne. Photo internet, droits réservés.

Pour les raisons que nous avons évoquées plus haut, il est peu probable que des modèles de Guimard aient figuré dans cette sélection. Celle-ci ne comportait pourtant que des modèles aux décors abstraits et tournoyants, éloignés de ceux aux décors naturalistes copiant le style nancéien que la cristallerie produisait abondamment avec le même type de verre légèrement bleuté.

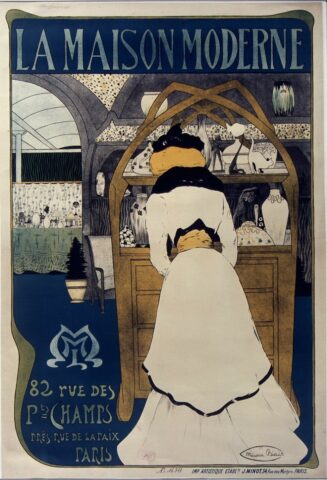

Mais dans le même catalogue, la présentation du chapitre consacré à la verrerie est signée par un ami de Guimard, le journaliste Georges Bans. En 1895, ce dernier a été le fondateur et le directeur d’une petite revue littéraire et artistique bimensuelle, La Critique. Bien que de diffusion restreinte, cette revue a reçu la collaboration de nombreux auteurs en vue comme Camille Mauclair, ainsi que celles d’excellents illustrateurs comme Gustave Jossot, ou Maurice Biais. Ce dernier a collaboré à La Maison Moderne, non seulement avec l’affiche que nous avons déjà reproduite, mais aussi par des dessins de meubles dont un fauteuil aux lignes particulièrement sobres et modernes.

Maurice Biais, imprimerie J. Minot, affiche pour La Maison Moderne, 1899-1900, lithographie en couleur sur papier, haut. 114 m, larg. 0,785 m, Paris, Bibliothèque nationale de France.

Fauteuil dessiné par Maurice Biais, Musée d’Orsay, acajou, maroquin noir et laiton, haut. 0,86 m, larg. 0,70 m, prof. 0,95 m. Photo © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Mathieu Rabeau, droits réservés. Ce fauteuil est reproduit dans Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), « Ameublement et décoration », fauteuil renversé n° 35, p. 16, 1901.

On retiendra aussi le beau frontispice dessiné pour la chronique de l’Exposition Universelle de 1900 dans La Critique par Maurice Dufrène, l’un des principaux collaborateurs de La Maison Moderne.

Frontispice dessiné par Maurice Dufrène pour la chronique de l’Exposition Universelle de 1900 dans La Critique. Source Gallica.

La Critique était principalement animée par Émile Strauss et par le poète et critique Alcanter de Brahm (nom de plume de Marcel Bernhardt). Hector Guimard a rapidement entretenu une complicité intellectuelle et sans doute des rapports amicaux avec ce dernier, ce qui lui a valu d’être fréquemment cité dans la revue[3]. Quant à Georges Bans, il a également suivi la carrière de Guimard et présenté dans La Critique plusieurs de ses œuvres, notamment les accès du métro parisien. Dans une « notule »[4] paru en août 1900 dans La Critique, visiblement informé par un Guimard dépité, il y contestait vigoureusement le combat mené par deux conseillers municipaux, Charles Fortin et Maurice Quentin-Beauchard, qui bataillaient pour faire remplacer les édicules par des entourages découverts. Pour les rétablir, il en appelait au préfet de la Seine Justin de Selves, lequel s’est bien gardé d’intervenir. Un second article de Georges Bans, paru deux mois plus tard en octobre 1900 et cette fois dans L’Art Décoratif, a commenté très favorablement la mise en place des premières entrées de métro en inventant au passage la célèbre formule de « la libellule déployant ses ailes légères » pour décrire la toiture inversée des édicules B. À cette occasion, on devine que Guimard lui a personnellement expliqué certains détails et ressorts de son travail que la plupart des critiques de l’époque ne percevaient pas.

On peut encore citer un article de Georges Bans dans la revue allemande L’Architecture du XXe siècle où se trouvent deux dessins d’élévations de façades de Guimard et qui fait allusion au dîner de La Critique du 31 décembre 1900 auquel Guimard a assisté, ainsi que la participation conjointe de Guimard et de Bans au bureau de la société Le Nouveau Paris fondée en 1903 par Frantz Jourdain.

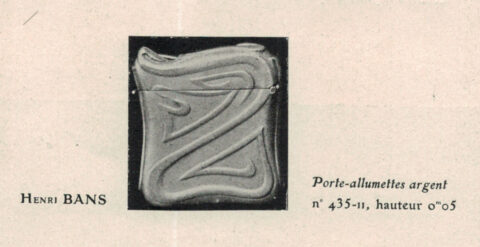

Dans le catalogue de La Maison Moderne on remarque aussi la présence d’un porte-allumettes en argent dû au jeune architecte Henry Bans[5], frère de Georges Bans.

Henry Bans, porte-allumette, « L’Orfèvrerie », Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), Paris, Éditions de La Maison Moderne, 1901, p. 11. Coll. part.

Henri Bans était un ami intime de la famille du sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux (1829-1875)[6]. Or Guimard a agrandi l’atelier Carpeaux en 1894-1895 sur le boulevard Exelmans avec la création d’une galerie d’exposition consacrée à l’œuvre du sculpteur. Et c’est probablement à cette occasion qu’il est entré en relation avec les frères Bans.

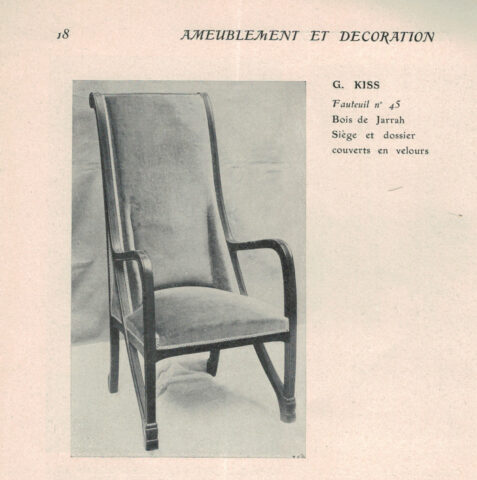

Enfin, signalons la présence dans le catalogue de La Maison Moderne, d’un fauteuil de Géza Kiss, le n° 45 en bois de Jarah, que l’on voit partiellement reproduit dans l’affiche de Maurice Biais (cf. plus haut).

Géza Kiss, fauteuil n° 45, bois de jarah, siège et dossier couverts en velours, « Ameublement et décoration », Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), Paris, Éditions de La Maison Moderne, p. 18, 1901. Coll. part.

Sans plus nous avancer (cf. note 3), nous pouvons assurer que Kiss, Guimard, les animateurs de La Critique et bien sûr Julius Meier Graefe, se connaissaient.

Frédéric Descouturelle

Notes

[1] On songe immédiatement que le ou les commerces prévus au rez-de-chaussée du Castel Béranger et dont nous ignorons pour l’instant s’ils ont réellement fonctionné, auraient constitué une vitrine idéale pour Guimard. Cependant, rien ne permet d’affirmer qu’il ait eu cette intention à un moment donné.

[2] Procès Guimard contre Mutel, décision de justice du Tribunal de commerce de la Seine du 4 janvier 1901, invalidée par décision de la Cour d’appel de la Seine du 14 janvier 1904, « Jurisprudence » La Construction Lyonnaise, janvier 1912.

[3] Nous ferons bientôt le bilan de ces citations de Guimard dans La Critique.

[4] G. B. « Notule, Le monde à l’envers », La Critique 5 août 1900.

[5] François Gabriel Bans dit Henry ou Henri Bans (1877-1970).

[6] Henry Bans concevra bien plus tard la stèle du monument Carpeaux, Square Carpeaux à Paris, XVIIIe. Le monument est orné d’un buste sculpté par Léon Fagel en 1929.

Appel à cotisation 2025

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation pour l’année 2025, nous vous invitons à le faire dès à présent.

Vous pouvez adhérer en ligne grâce à Pay Asso, un outil de paiement sécurisé et simple d’utilisation.

Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant, puis « J’adhère en ligne », choisir la formule d’adhésion et régler avec votre carte bancaire :

Le 09 avril 2025, dépôt de notre dossier répondant à l’appel d’offre pour l’attribution de l’hôtel Mezzara.

Notre statut d’intérêt général permet au Cercle d’émettre des reçus fiscaux si les adhésions ne bénéficient pas de contreparties. Nous fournissons donc à tous nos adhérents un reçu fiscal. Celui-ci permet aux personnes physiques de déduire 66 % du montant de l’adhésion de ses impôts et aux personnes morales 60 %.

Les adhérents ayant déjà versé leur cotisation en 2025 ont normalement déjà reçu un reçu fiscal par e-mail (ou vont bientôt le recevoir).

Pour rappel : la cotisation couvre la période du 1er janvier au 31 décembre.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse infos@lecercleguimard.fr

Votre adhésion au Cercle Guimard est un soutien indispensable pour mener à bien les actions de recherche et de protection du patrimoine d’Hector Guimard.

Nous vous remercions vivement pour votre soutien et votre fidélité !

Le Bureau du Cercle Guimard

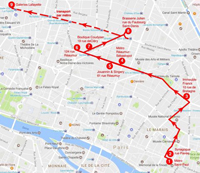

A la découverte du Paris de 1900…

Le Cercle Guimard vous propose une nouvelle date de visite guidée et commentée dans le nouveau Paris de 1900 sur les pas d’Hector Guimard et à la découverte de façades caractéristiques de la période 1900.

Dimanche 7 avril à 15h

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

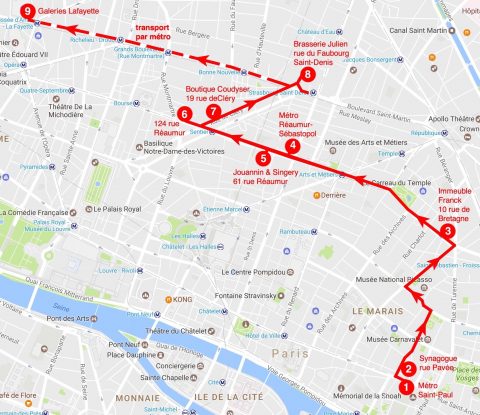

Nouvelle date de visite à Montparnasse !

Pour débuter le mois de mars, le Cercle Guimard vous propose une nouvelle date de visite commentée : Montparnasse 1900, l’architecture des ateliers d’artistes.

Et à bientôt pour de nouveaux parcours…

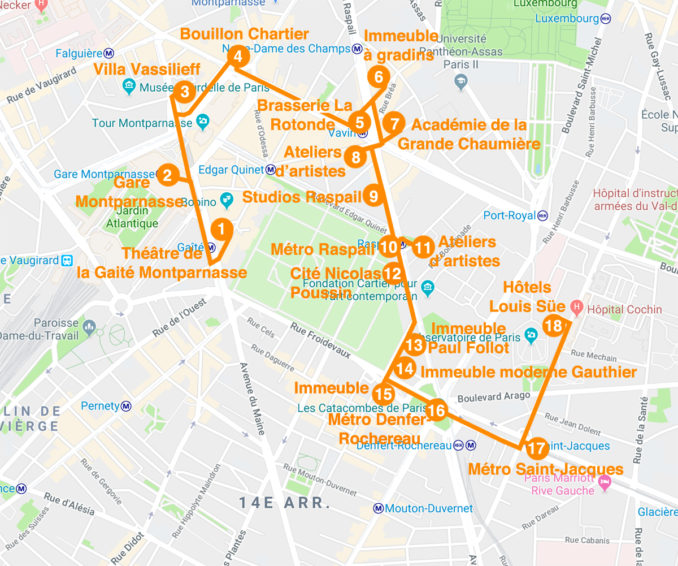

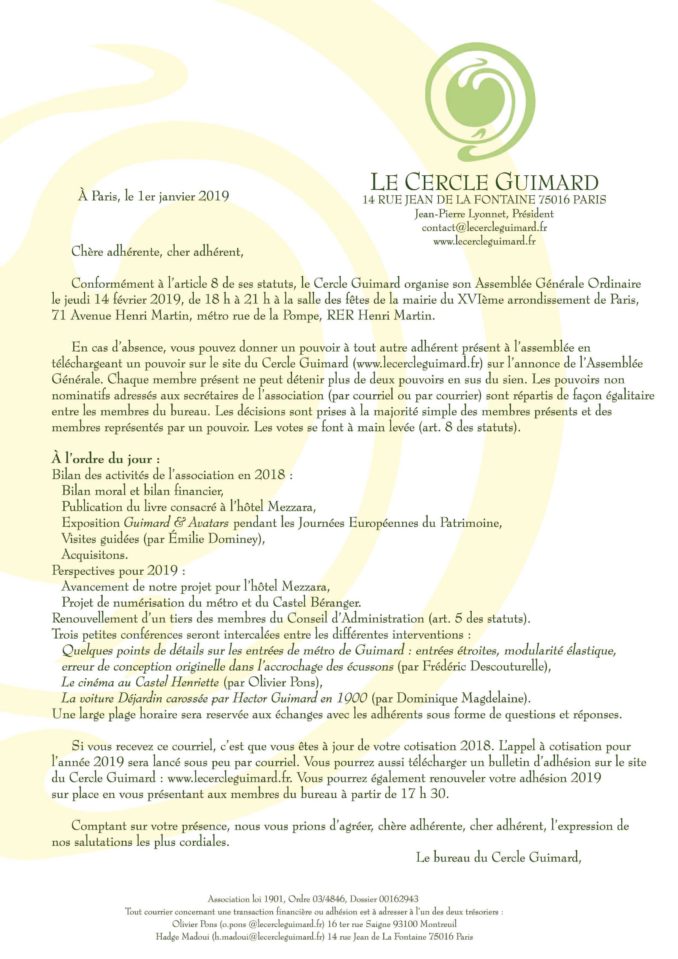

Convocation à l’Assemblée Générale du 14 février 2019

Nous avons le plaisir de convier nos adhérents à notre Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 14 février 2019 de 18 h à 21 h à la salle des fêtes de la mairie du XVIe arrondissement de Paris. Vous trouverez ci-dessous la convocation qui a été envoyée aux adhérents.

Afin d’accéder à un statut d’association reconnue d’utilité publique (RUP) il est important que nous puissions comptabiliser le plus grand pourcentage possible d’adhérents représentés à cette AG. Aussi, dans le cas où vous ne pourriez être présent, nous vous remercions de bien vouloir remplir et renvoyer le pouvoir téléchargeable en bas de page. Vous pouvez tout simplement l’imprimer, le remplir puis le scanner ou le photographier et nous le renvoyer par courriel.

Au cours de cette AG, nous comptons vous annoncer une nouvelle très encourageante pour l’avenir de l’hotel Mezzara et qui va pleinement dans le sens des efforts que nous déployons depuis plusieurs années.

Pour votre distraction, trois petites conférences d’un quart d’heure sont prévues sur des sujets guimardiens très divers.

Enfin, nous comptons consacrer de larges plages horaires aux échanges avec vous au cours de cette soirée.

Nous vous attendons nombreux et, comme à chaque fois, enthousiastes !

Très cordialement,

Le bureau du Cercle Guimard

NB. Si vous n’êtes pas encore adhérent au Cercle Guimard, nous serons heureux de vous accueillir à notre Assemblée Générale, mais vous ne pourrez pas prendre part aux votes.

Le livre sur l’hôtel Mezzara disponible en librairie

Suite à de nombreuses demandes, le livre L’hôtel Mezzara d’Hector Guimard édité par Le Cercle Guimard est à présent disponible dans deux excellentes librairies parisiennes spécialisées en architecture.

Le réseau de distribution sera prochainement étendu mais vous pouvez d’ores et déjà vous le procurer

– à la librairie Le Cabanon située 122 rue de Charenton 75012 Paris

– à la librairie Le Moniteur située à l’entrée de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 1 place du Trocadéro 75016 Paris.

Bonne lecture !

Le Cercle Guimard

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.