Author: Olivier Pons

La participation d’Hector Guimard à l’Exposition des arts décoratifs de 1925 – Deuxième partie

Après avoir évoqué les intérieurs de la mairie à travers son décor fixe, nous poursuivons notre exposé par la présentation de son mobilier. Nous nous intéresserons ensuite au cimetière du Village français pour lequel Guimard a imaginé deux monuments funéraires. C’est l’occasion de mettre en lumière la petite chapelle, une œuvre inédite qui a longtemps échappé aux chercheurs. Enfin nous terminerons cette étude en évoquant le réemploi d’un vestige de la mairie, elle-même source d’inspiration pour la construction d’une autre mairie quelques années plus tard.

Le mobilier de la mairie

La découverte il y a quinze ans d’une paire de chaises inédite d’un modèle identique à celles qui meublaient la mairie a constitué le point de départ de nos recherches sur ce mobilier et donc sur son fournisseur, la société EAGLE, un fabricant de meubles implanté dans le quartier du faubourg Saint-Antoine à Paris[1].

Chaises de la mairie du Village français, chêne, garniture en cuir et clous modernes. Coll. part.

L’apparition d’un mobilier inédit de Guimard est toujours un petit évènement en soi. Si un nouveau meuble vient naturellement enrichir le catalogue raisonné sur le mobilier de l’architecte (en cours d’élaboration), c’est aussi le meilleur moyen d’exercer nos yeux et d’élargir nos esprits à des meubles que nous n’aurions pas forcément reliés à Guimard il y a encore quelques années. Ces chaises en sont un bon exemple.

D’une composition générale assez simple, elles présentent deux parties bien distinctes : une assise simple et dépouillée contraste sans transition avec un dossier galbé qui concentre l’essentiel du travail d’ébénisterie. Seules sculptures de la partie inférieure, de fines rainures viennent souligner les pieds avant sur toute leur hauteur. Le dessin du dossier, plus complexe, ne laisse aucun doute sur l’identité de son auteur : nervation et étirement de la matière, « oreilles » en pointe, traverse supérieure encochée, l’ensemble du décor sculpté se rapporte au style de Guimard.

Ces chaises sont à rapprocher d’un modèle de fauteuil dont une photo figure dans le fonds donné par la veuve de l’architecte à la bibliothèque du musée des Arts décoratifs. Il était probablement destiné à la famille Nozal-Pezieux puisqu’un écusson où apparait clairement les initiales stylisées NP orne la traverse supérieure du dossier. Une particularité que l’on retrouve sur les chaises de la mairie où un emplacement identique est prévu.

Fauteuil aux chiffres Nozal-Pézieux, Bibliothèque des Art décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Pour la société EAGLE, une participation à un évènement comme l’Exposition de 1925 nécessitait un investissement important mais finalement assez raisonnable compte tenu des retombées économiques prévisibles et des bénéfices attendus en terme d’image. À l’évidence, la société n’avait pas manqué de moyens en s’installant dans la totalité d’un immeuble au cœur du faubourg Saint-Antoine. Cette forte visibilité locale était renforcée par des campagnes publicitaires importantes et régulières dans plusieurs quotidiens nationaux et revues spécialisées.

En s’associant à Guimard et en fournissant le mobilier d’un des principaux bâtiments du Village français, la marque a aussi pu vouloir bénéficier de la renommée de l’architecte. Même si nous ignorons comment Guimard est entré en relation avec cette société, il a sans doute été sensible à l’argument qualitatif mis en avant et détaillé dans les catalogues de la marque. On y apprend que « les meubles étaient fabriqués en grande quantité dans deux usines à Vincennes mais en sauvegardant le côté artistique de leur fabrication » puis terminés à Paris « par des maîtres artisans dans des ateliers attenant aux magasins du faubourg Saint-Antoine »[3].

Privé de ses ateliers depuis la Première Guerre mondiale, Guimard devait trouver un fournisseur bon marché néanmoins capable de produire (ou de reproduire) des meubles de qualité. L’architecte était déjà en relation avec le faubourg Saint-Antoine puisqu’un projet de contrat avec l’un de ses fabricants avait failli voir le jour avant la guerre[4]. Il s’est donc naturellement tourné vers ce quartier où l’offre était encore très abondante.

Dépliant publicitaire de la société EAGLE. Coll part.

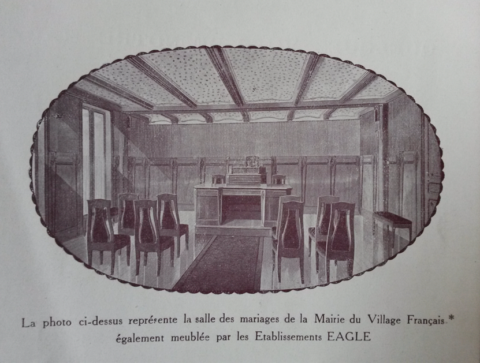

La photo de la salle des mariages montre le bureau du maire entouré de deux chaises — probablement destinées aux adjoints — tandis qu’un troisième siège, peut-être un fauteuil, surélevé et orné d’un médaillon, semble tout désigné pour accueillir le maire.

Bureau du maire. GrandPalaisRmnPhoto. Droits réservés.

Les lettres « R » et « F » stylisées placées sur le bandeau supérieur rappellent la fonction officielle des lieux. Elles viennent égayer un ensemble aux lignes massives et géométriques à peine adouci par les motifs des angles taillés en biais, reprenant le dessin des lambris ELO et renforçant l’unité du décor selon un principe cher à Guimard. L’architecte ne nous a pas habitué à un style aussi anguleux, presque rustique même au milieu des années 1920. L’explication se trouve certainement ailleurs car la qualité principale de ce bureau était sa modularité.

L’examen détaillé de la photo révèle que le bureau était en fait un ensemble de meubles indépendants posés sur une estrade. Si l’on excepte les trois sièges déplaçables par définition, il était composé d’une part d’un grand bureau rectangulaire pouvant être utilisé par le maire pour un usage administratif quotidien et d’autre part d’un pupitre en retrait, lui-même posé sur une autre petite estrade destinée au fauteuil du maire. Cette seconde partie pouvait certainement être utilisée indépendamment du reste, à l’occasion par exemple d’un discours. La configuration complète telle qu’elle apparait sur la photo correspondrait donc à une utilisation où le maire présiderait une séance du conseil municipal aux côtés de ses deux adjoints.

N’ayant sans doute pas eu les moyens de commander un ensemble plus raffiné, Guimard a donc fait le choix d’un mobilier simple, fonctionnel et facilement adaptable à la vie d’une mairie.

L’absence de photos concernant les autres espaces de la mairie ou de dessins relatifs à ses meubles ne nous permet pas encore de connaitre précisément l’ampleur et l’emplacement de ce mobilier même si nous le supposons assez modeste. Nous avons néanmoins trouvé quelques éléments de réponse du côté de la campagne publicitaire déployée à l’époque par la société EAGLE et de ses catalogues édités au même moment.

Celui de 1926 dévoile une vue d’artiste de la salle des mariages de la mairie. Bien que fantaisiste par certains aspects — les vitraux qui occupaient tout le mur latéral gauche ont par exemple été remplacés par des fenêtres indépendantes — l’illustration est suffisamment précise pour que les chaises et le bureau du maire soient facilement reconnaissables, tout comme les lambris ELO et le plafond moucheté tels qu’ils apparaissent sur les photos d’époque. Le dessinateur a même pris soin d’y faire figurer les appliques Lustre Lumière qui ornaient les quatre coins de la pièce.

Extrait du catalogue de la société ELO, 1926. Collection BnF.

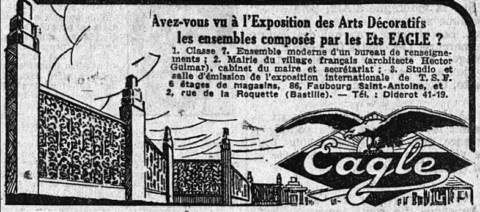

La présence d’un banc sur la droite signifie qu’un mobilier d’appoint ou de complément était probablement dispersé dans certains espaces ou pièces de la mairie. Les publicités parues à l’été 1925 donnent aussi quelques indications sur l’emplacement des meubles. L’Intransigeant du 22 août 1925 par exemple invitait le lecteur à aller voir à « l’Exposition des Arts Décoratifs les ensembles composés par les Ets EAGLE » parmi lesquels « à la mairie du village français (architecte Hector Guimard), le cabinet du maire et le secrétariat ».

En toute logique, le reste du mobilier se trouvait donc dans le secrétariat, l’autre pièce administrative de la mairie. L’ensemble devait donc comprendre tout au plus une douzaine de meubles répartis entre le bureau du maire et le secrétariat que l’on pourrait décomposer de la manière suivante : six ou huit chaises, deux fauteuils, deux bureaux et peut-être quelques bancs d’appoint.

Publicité de la marque EAGLE, L’Intransigeant, 22 août 1925. BnF/Gallica.

À la fois pour des raisons économiques et stylistiques, Guimard a donc puisé dans sa production ancienne en demandant à la société EAGLE de reproduire, en le simplifiant, un modèle de chaise dont la composition assez sobre, même pour les années 1900, était compatible avec le décor et l’architecture des années 1920 (tout au moins ceux de sa mairie). Le bureau du maire et son pupitre sont donc probablement les seules créations vraiment originales de cet ensemble mobilier.

Le cimetière du Village français

Pour le visiteur du Village français, les chances de croiser un maire dans les couloirs de la mairie étaient aussi nulles que le risque de croiser un fantôme ou un feu follet dans son cimetière puisqu’aucun défunt n’y reposait. Il semble toutefois que l’atmosphère des lieux ait suscité quelques vocations. Une anecdote amusante parue dans la presse relate la venue d’un visiteur au secrétariat général de l’Exposition réclamant le plus sérieusement du monde une concession à perpétuité dans le petit cimetière…[4].

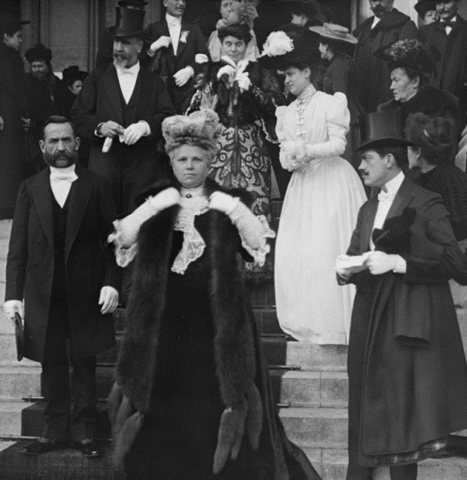

Une dizaine de jours avant l’inauguration officielle du Village français dans son ensemble, le journal Excelsior nous informe de l’inauguration de son cimetière le 4 juin 1925 en illustrant son article d’une photo prise lors de la cérémonie. Légèrement en retrait des quatre officiels, un cinquième personnage de profil, grand et mince, à la barbe blanche, tient son chapeau dans la main gauche. On reconnait facilement Hector Guimard semblant écouter attentivement les commentaires de ses compagnons du jour.

Inauguration du cimetière du Village français, Excelsior, 05 juin 1925. BnF/Gallica.

Parmi les personnalités présentes ce jour-là figurait le tout-puissant président du syndicat des granitiers de France, Edmond Pachy, qui n’avait pas ménagé ses efforts pour installer un cimetière — une première pour une installation de cette ampleur dans une exposition internationale — ce qui n’avait pas manqué de susciter quelques commentaires dans la presse, au mieux amusés, souvent dubitatifs devant cet exercice commercial pour le moins morbide et discutable… Disposant de moyens importants dont on imaginait facilement la provenance au lendemain de la Première Guerre mondiale, Pachy avait réussi à mobiliser plusieurs grandes maisons du commerce funéraire autour de ce projet ainsi que quelques grands noms de l’art moderne.

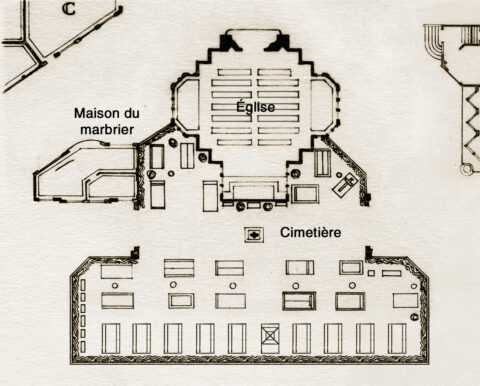

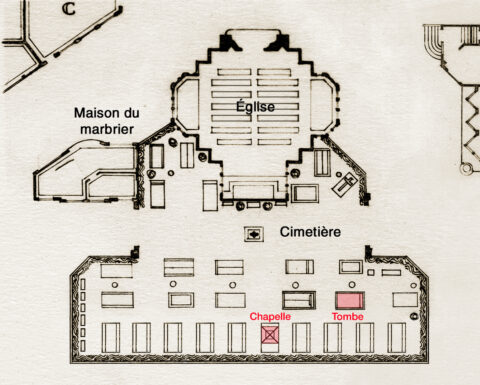

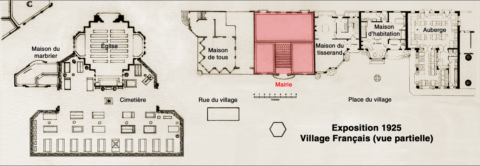

Le cimetière occupait un petit espace situé au pied de l’abside de l’église et à proximité, comme il se devait, de la maison du marbrier de l’architecte Louis Brachet (1877-1968).

Plan partiel du Village français centré sur le cimetière réalisé à partir des plans du portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926 et de nos recherches. Photomontage et dessin F. D.

Organisateur de ce cimetière dont il avait dessiné le plan, Louis (Félix) Bigaux (1858-1933) était aussi l’auteur de plusieurs tombeaux et surtout de l’entrée en granit bouchardé du cimetière exécutée par le syndicat des granitiers de France et édifiée par ses membres.

Entrée du cimetière du Village français par Bigaux. Portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 9. Coll. part.

Le cimetière regroupait une trentaine de monuments funéraires dont un calvaire et une chapelle[5], tous réalisés dans un goût moderne. On y retrouvait notamment des œuvres de Bigaux, Roux-Spitz, Lambert, Dervaux, Victor Prouvé, les frères Martel etc. et bien sûr Guimard.

Monument funéraire du à l’architecte Roux-Spitz. La Construction moderne, 19 juillet 1925. Coll. part.

La présence de deux œuvres de Guimard dans le cimetière du Village français pourrait être perçue comme un opportunisme d’après-guerre. Cette motivation est sans doute réelle, pour Guimard comme pour ses confrères participant à ce cimetière, mais il faut aussi la recontextualiser et tout d’abord en se souvenant que la constructions de sépultures faisait partie intégrante du métier d’architecte. Quand elles en avaient les moyens, après l’édification de leur maison, les familles confiaient fréquemment à leur architecte la construction de leur dernière demeure. Cependant, cette activité personnalisée a eu tendance à décliner au cours du XXe siècle, à mesure que la bourgeoisie s’adressait progressivement à des fabricants proposant des produits standardisés. En ce qui concerne Guimard, le fait que nous connaissions de façon de plus en plus exhaustive son œuvre fait que nous avons à présent une vue à peu près complète de son activité dans le domaine funéraire. Elle a débutée très tôt et si elle nous parait importante, c’est sans que sachions encore vraiment si elle relève d’un intérêt plus particulier de sa part ou si elle se trouve dans la moyenne de ses confères chez qui elle n’est pas aussi mise en avant. Nous penchons néanmoins pour la première hypothèse tant les efforts de l’architecte dans ce domaine sont soutenus et réguliers tout au long de sa carrière. Cette activité est en tous cas un reflet de l’évolution de son style, même s’il a parfois dû composer avec les souhaits des commanditaires.

Sa tombe la plus connue (et sans doute aussi la plus spectaculaire) est celle de la sépulture de la famille Caillat au Père-Lachaise, mais ses travaux ont aussi bien concerné des tombeaux que des petites chapelles et des monuments funéraires ou commémoratifs.

Sépulture Caillat au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Photo auteur.

Le fonds de la bibliothèque des Arts décoratifs conserve par ailleurs un certain nombre de photographies de monuments funéraires dont on peut penser qu’ils étaient destinés à figurer dans un catalogue.

Tombe factice intégrant une croix GA, deux pilastres porte-bouquet GB, deux potelets GB, une jardinière GF, des mailles et des maillons de chaine, c. 1910. Bibliothèque des Art décoratifs. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Une autre série de clichés postérieurs montre des monuments factices au style simplifié et photographiés en extérieur. On peut supposer qu’ils faisaient partie d’une exposition ou d’une présentation chez une entreprise de sépultures. Ces exemples montrent que, plus que jamais et même dans le secteur funéraire, Guimard entendait diffuser son œuvre de façon sérielle afin de toucher une clientèle ne pouvant s’offrir une création unique mais désirant que la sépulture de ses défunts bénéficie d’une touche artistique moderne.

Tombe factice intégrant une croix GB et un entourage GB. Bibliothèque des Arts décoratifs. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Guimard puisait largement pour cela au sein de son catalogue de modèles de fontes publié par la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908. Plusieurs planches s’y rapportent à de l’ornement funéraire : pilastres et entourages de tombes, croix de toutes tailles, porte-couronnes, poignées de cercueils ou encore maille et maillon de chaines. Assez curieusement d’ailleurs, aucun de ces articles ne figurait dans le cimetière du Village français. Sans doute a-t-on considéré que leur style était déjà trop daté.

Les deux nouvelles réalisations de Guimard pour le cimetière du Village français viennent donc compléter la longue liste des travaux qu’il a consacrés à ce domaine[6].

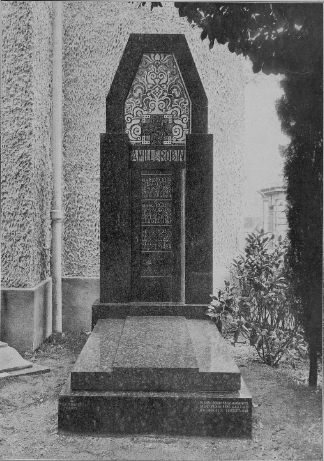

Sa participation au cimetière du Village français est attestée par un premier monument funéraire qui a obtenu la médaille d’or. Une carte postale ancienne, éditée à des fins promotionnelles par le fabricant de la sépulture Admant-Buissont, est venue célébrer cette récompense.

Monument funéraire au cimetière du Village français. Carte postale ancienne. Coll. part.

Hormis peut-être la partie supérieure de la stèle où une sculpture légère vient encadrer l’identification du défunt (ou un éventuel épitaphe), à peu près rien ou presque ne trahit l’identité de son auteur. Le jury semble avoir pris un malin plaisir à récompenser la capacité de Guimard à simplifier son style à l’extrême puisque cette tombe est probablement l’œuvre connue la plus simple et dépouillée de toute sa carrière !

L’arrière-plan de l’illustration de la carte postale a été une source précieuse d’informations pour localiser la tombe au sein du cimetière et nous aider à en établir le plan. On aperçoit à gauche la façade de la Maison de Tous, au centre derrière la tombe de Guimard le monument sculpté par Émile Derré (1867-1938) et même une des trois bornes fontaines en pierre de lave dispersées dans le Village français que l’on devine derrière l’arbre à gauche de la tombe[7].

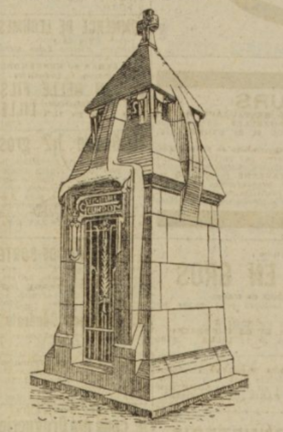

La seconde réalisation de Guimard pour le cimetière du Village français a longtemps échappé aux chercheurs au point que l’on a pu s’interroger sur son existence. À notre connaissance, aucun ouvrage ni article entièrement consacré à ce secteur du Village français n’ayant été publié, il a donc fallu au début se contenter d’informations parcellaires et souvent imprécises dispersées dans la presse de l’époque.

Le Catalogue Général Officiel évoque bien la présence d’une chapelle au sein du cimetière mais sans plus d’informations. Le guide Hachette de l’Exposition est lui beaucoup plus précis en détaillant une partie des œuvres et de leurs auteurs. On y apprend que « (…) M. Hector Guimard a construit une petite chapelle qui souligne par son aspect l’évolution très caractéristique de cet architecte vers des formes moins compliquées mais toujours dans un équilibre parfait »[8].

Dans la littérature consacrée à Guimard, plusieurs hypothèses ont été formulées parfois avec photo à l’appui mais sans convaincre[9].

Par ailleurs aucun des monuments se rattachant au cimetière publiés dans la presse de l’époque ou au sein des collections publiques ne correspondent à la définition d’une chapelle funéraire[10].

Cette situation a perduré jusqu’à la découverte de nouveaux autochromes au sein des collections du musée Albert-Kahn. Sur plusieurs clichés se rapportant au cimetière du Village français et datés du 1er juillet 1925, une forme ramassée et haute se détache en contre-jour. Même si la photo est sombre, la composition générale de la construction attire l’œil averti et pourrait correspondre à la description de la chapelle Guimard du guide Hachette.

Vue du cimetière du Village français, autochrome. Musée départemental Albert-Kahn, Département des Hauts-de-Seine.

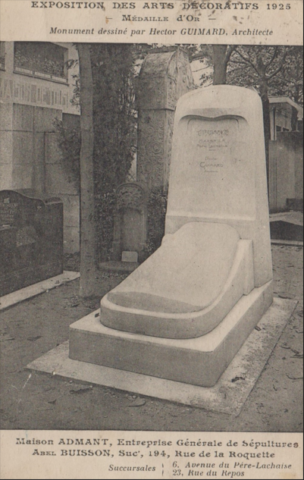

Au même moment, les Marbreries Générales Gourdon lançaient une importante campagne publicitaire pour promouvoir un nouveau modèle de chapelle funéraire visible au « cimetière du Village moderne » accompagnée d’une illustration[11]. Présenté sous un autre angle, puisqu’on y voit la façade principale et son entrée fermée d’une porte en fer forgé, le monument est facilement reconnaissable avec ses montants naissants à mi hauteur de trois des quatre façades et venant envelopper un système original de double toiture ajourée. Le traitement de l’entrée — dont la maçonnerie se détache nettement du monument — est encore plus caractéristique du travail de Guimard. Du linteau supérieur de son encadrement jaillit un quatrième montant qui vient lui aussi rejoindre le petit chapiteau coiffant la chapelle et supportant la croix sommitale.

La chapelle du Village français. L’Écho du Nord de la France, 12 août 1925. BnF/Gallica.

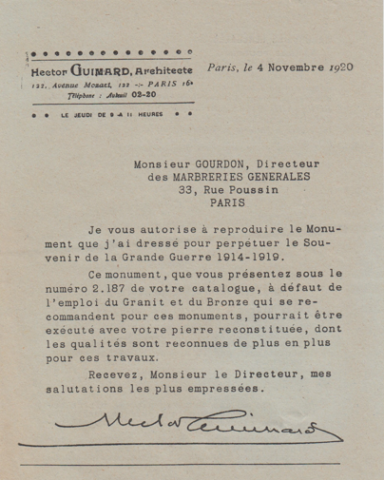

Assez curieusement mais peut-être à la suite d’un accord (ou d’un différend…), les publicités ne citent pas Guimard alors que la société connaissait pourtant bien l’architecte. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Marbreries Générales Gourdon envoyaient leurs dépliants publicitaires et leurs catalogues accompagnés d’un fac-similé de lettre à l’entête de l’architecte et signé de sa main.

Fac-similé de la lettre de Guimard jointe aux catalogues des Marbreries Générales Gourdon. Coll. part.

Grâce à ces nouvelles découvertes, nous avons pu finaliser le plan du cimetière avec l’emplacement des deux monuments de Guimard. Nous en profitons pour lancer un avis de recherche sur ces deux œuvres qui ont certainement pris place dans les allées d’un (vrai) cimetière.

Plan du cimetière du Village français réalisé à partir des plans du portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926 et de nos recherches. Photomontage et dessin F. D.

Vestiges et héritage

Certains secteurs de l’Exposition ont été rapidement démolis après sa clôture, d’autres étaient encore debout plusieurs mois après pour des raisons financières, personne ne souhaitant prendre à sa charge le coût des démolitions. Quelques œuvres sont heureusement parvenues jusqu’à nous, sont parfois exposées dans l’espace public ou ont rejoint des collections privées ou muséales.

La démolition du Village français s’est également étalée sur plusieurs mois. Il semble que la mairie était toujours debout au mois de janvier 1926 comme le remarquent plusieurs journalistes venus faire un point sur les démolitions. Guimard a probablement tenté de proposer le bâtiment à des communes, mais sans grand succès visiblement puisqu’à notre connaissance la mairie n’a pas survécu à l’Exposition. Il est tout à fait possible en revanche que certains décors et une partie des matériaux aient été réutilisés ailleurs. Guimard a lui-même réemployé au moins un élément en l’adaptant à une nouvelle configuration.

Porte d’entrée principale de la mairie du Village français. Bibliothèque des Arts décoratifs. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

La porte cochère de l’immeuble de la rue Henri Heine construit par Guimard a un air très familier avec celle de la mairie…

Porte d’entrée de l’immeuble, 18 rue Henri Heine, 75016 Paris. Photo auteur.

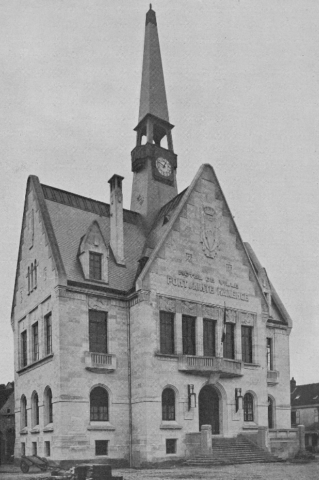

Si la mairie de Guimard n’a pas eu de seconde vie au sein d’une commune, elle semble néanmoins avoir inspiré les auteurs de la mairie de Pont-Sainte-Maxence (Oise) construite en 1930. Cette hypothèse évoquée par Léna Lefranc-Cervo à la journée d’étude Hector Guimard organisée l’année dernière à la mairie de Paris nous parait tout à fait convaincante[12]. Frontons triangulaires des façades, flèche en retrait du fronton de la façade principale, lucarnes sur le toit…les similitudes dans la composition générale entre les deux bâtiments (et même dans son organisation intérieure) sont nombreuses. De plus le fait que les trois architectes Marcel Jannin, Jean Pantinet et Jean Szelechoivsk faisaient partie de la Société des architectes modernes (ex Groupe des architectes modernes fondé par Guimard en 1923) plaide aussi en faveur de cette hypothèse.

Mairie de Pont-Sainte-Maxence. La Construction Moderne, n°33, 18 mai 1930. Portail documentaire de la Cité de l’architecture et du patrimoine.

Toutefois la ressemblance s’arrête ici, les architectes ayant fait le choix d’un édifice massif et anguleux sans aucune référence ornementale au style Art nouveau.

Conclusion

Si l’œuvre d’Hector Guimard au lendemain de la Première guerre mondiale n’a pas bénéficié de la même attention que la première partie de sa carrière, elle est pourtant d’un intérêt réel. L’architecte a poursuivi ses travaux, traçant sa voie avec les mêmes idées tout en les adaptant discrètement mais sensiblement au contexte social de son époque. Résolument engagé en faveur de l’architecture et de l’art appliqué moderne, il prônait toujours le renouvellement des arts décoratifs, un principe qu’il avait mis en pratique en simplifiant son style mais à son rythme, cultivant sa différence et répétant à qui voulait l’entendre que la mode ne devait pas régenter l’art.

Le 9 avril 1930 vers 18h30, Hector Guimard s’installait au poste de radio de la Tour Eiffel pour une courte conférence sur l’architecture et la mode. Expliquant aux auditeurs que « […] le propre de la mode est de changer rapidement. L’architecture étant par définition l’art de construire, ce qui implique des œuvres durables, le mot « mode » est par conséquent en architecture, un contre-sens », il dénonçait le dépouillement qui sévissait selon lui en architecture et dans les arts appliqués : « Je pense, au demeurant, que la mode actuelle du nu vient répondre à tout un état d’esprit. Nous ne croyons plus au mystère ; nous voulons comprendre immédiatement les choses qu’il nous suffit de toucher »[13].

L’évolution en douceur du style de Guimard a souvent été incomprise, certains observateurs de l’époque jugeant un peu trop rapidement (alors qu’ils n’avaient pas toutes les explications) que Guimard s’obstinait à faire du style 1900. Mais si le décalage stylistique avec ses confrères était encore acceptable au milieu des années 1920, il est devenu intenable au début de la décennie suivante.

Olivier Pons

Notes

[1] D’origine américaine, la marque était spécialisée dans le mobilier de bureau avec un positionnement de milieu/haut de gamme. Son arrivée en France semblait assez récente puisque les premières mentions de son existence remontaient au début des années 1920. Le magasin de vente principal occupait un vaste espace rue du Faubourg-Saint-Antoine mais la société EAGLE disposait d’un autre point de vente à proximité, rue de la Roquette, et d’une succursale à Lille.

[2] En plus de sa présence à la mairie du Village français, la marque exposait dans la section des bureaux de renseignements (classe 7) pour laquelle elle a obtenu une médaille d’argent ainsi que dans le studio et la salle d’émission de l’Exposition internationale de TSF.

[3] Catalogue EAGLE de 1926. Collection BnF.

[3] Un projet de contrat entre Guimard et le fabricant Olivier et Desbordes, conservé dans les papiers Adeline Oppenheim-Guimard de la Public Library de New York, prévoyait une production en petites séries de meubles « style Guimard ».

[4] Le Merle blanc du 30 mai 1925 rapporte la demande du visiteur : « Monsieur, je viens vous demander de me consentir une concession à perpétuité au cimetière de l’Exposition des Arts Décoratifs. De tous les cimetières c’est le vôtre que je préfère. Au Père-Lachaise, il y a trop de grands hommes. Le cimetière de Montmartre est trop voisin des dancings de la butte. Pantin et Bagneux sont bien éloignés pour les amis. Au cimetière de Passy, je craindrais de subir les mêmes tribulations que Marie Matskirsef [sic]. Avec votre permission je veux être enterré au cimetière du Cours-la-Reine ».

[5] Catalogue Général Officiel. Ministère du Commerce et de l’industrie, des postes et des télégraphes, 1925. Coll. part.

[6] Nous avons dénombré seize réalisations funéraires et commémoratives sans compter les dessins de l’École nationale des beaux-arts et le projet non réalisé de monument commémoratif de la Victoire de la Marne.

[7] L’Auvergne littéraire et artistique et félibréenne, juillet 1925. Les élèves de l’École départementale de Volvic avaient fourni trois bornes fontaines en pierre de lave. Deux se trouvaient dans le cimetière tandis qu’une troisième avait été installée dans la courette de l’école du Village français.

[8] Paris, arts décoratifs, 1925, Guide de l’Exposition, Librairie Hachette. Coll. part.

[9] Georges Vigne, Hector Guimard, Éditions d’art Charles Moreau, 2003, p. 357. Une photographie illustrant l’article consacré au cimetière du Village français est supposée montrer la chapelle de Guimard derrière une sculpture de Théodore Rivière. Cette photo a en fait été prise au cimetière du Château de Nice. La sculpture représentant les deux douleurs est toujours en place et la chapelle au second plan est le monument funéraire d’une grande famille niçoise.

[10] Une chapelle funéraire est un monument reprenant en partie les caractéristiques d’une chapelle religieuse mais moins imposant. Elle est généralement fermée d’une porte et dotée d’un autel commémoratif servant à l’éloge funèbre pour le ou les défunts. Les cercueils sont soit placés à l’intérieur si les dimensions de la chapelle le permettent, soit sous celle-ci (dans le cas de la chapelle de Guimard).

[11] La Dépèche (Toulouse), 10 aout 1925 ; Le Grand écho du Nord de la France, 12 aout 1925 ; L’Est républicain, 11 aout 1925. La publicité parue dans l’édition européenne de The New York Herald du 07 octobre 1925 donne quelques informations supplémentaires. La chapelle est construite en granit provenant des carrières de Becon (Maine-et-Loire) et peut être commandée pour la somme de 56 000 fr. (porte et fenêtres incluses).

[12] Journée d’étude Hector Guimard organisée à l’Hôtel de Ville de Paris le 10 décembre 2024 en clôture de l’année Hector Guimard.

[13] L’Ouest-Éclair, 09 avril 1930. BnF/RetroNews.

La participation d’Hector Guimard à l’Exposition des arts décoratifs de 1925 – Première partie

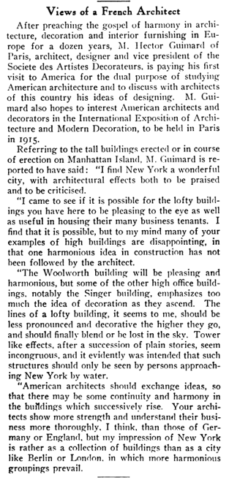

Nous profitons des célébrations du centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs industriels et modernes qui s’est tenue à Paris en 1925[1] pour publier nos recherches sur la participation d’Hector Guimard à cet évènement. Cette contribution relativement modeste de l’architecte est un peu à l’image de sa carrière au lendemain de la Première guerre mondiale. Cette période a finalement été assez peu étudiée, mais l’Exposition de 1925 en constitue un des moments forts et sans doute l’un des plus intéressants. La participation de Guimard s’est concrétisée au sein d’un des secteurs de l’exposition appelé le Village français par la réalisation de trois œuvres : la mairie et deux monuments funéraires. La publication d’une étude complète sur le Village français étant en projet, nous avons choisi de mettre aujourd’hui en lumière certains aspects méconnus comme les intérieurs de la mairie et le cimetière. Nous évoquerons pour commencer le contexte qui a conduit à l’organisation de l’exposition, la place de Guimard et sa participation au débat d’idées à la veille de cet événement majeur pour les arts décoratifs et l’architecture.

Porté par l’Art nouveau dans les années 1890, le renouveau de l’architecture et des arts décoratifs européens engagé dès la fin du XIXe siècle est arrivé à maturité autour de 1910, puis se prolongeant dans les années 1920 par ce que l’on appellera rétroactivement le style Art déco, a connu un point d’orgue spectaculaire en France avec l’Exposition de 1925. La longue gestation de cette manifestation — débutée vingt ans plus tôt et décalée plusieurs fois en raison notamment du premier conflit mondial — est à la mesure de son succès (plus de 16 millions de visiteurs) et de son retentissement international propulsant la France à l’avant-garde des nations dans ce domaine.

L’ambition affichée des organisateurs étant de n’exposer que des œuvres nouvelles et modernes[2], aucune place n’avait été accordée aux styles anciens qui se sont retrouvés cantonnés dans des expositions à l’extérieur de la manifestation à l’instar de celle organisée au musée Galliera[3]. Même si certains observateurs reconnaissaient l’apport des artistes 1900 à l’art moderne, la rupture avec l’Art nouveau était donc déjà largement consommée. Parmi quelques affirmations célèbres, celle du peintre Charles Dufresne (1876-1938) résumait assez bien l’état d’esprit général de l’époque : « L’art de 1900 fut l’art du domaine de la fantaisie, celui de 1925 est du domaine de la raison »… À quelques exceptions près, les critiques étaient donc féroces envers l’Art nouveau, s’attardant souvent sur ses excès et oubliant un peu vite que l’architecture et les arts décoratifs célébrés avec faste en 1925 puisaient en partie leurs sources dans le renouvellement engagé trente ans auparavant. Il faudra attendre une décennie pour que l’on s’y intéresse à nouveau et que l’on envisage un début de réhabilitation puis de protection[4].

Affiche officielle de l’Exposition de 1925. Coll. part.

En 1925, parmi les noms des participants ayant profité de l’évènement pour émerger ou conforter leur carrière comme Mallet-Stevens, Le Corbusier, Roux-Spitz ou Patout, d’autres animaient déjà la scène artistique dans les années 1900. Signe d’une certaine reconnaissance, la présence en 1925 de Plumet, Sauvage, Dufrène, Follot ou encore Jallot était aussi la preuve de leur capacité d’adaptation et de renouvellement. Deux d’entre eux, Maurice Dufrène (1876-1955) et Paul Follot (1877-1942) se trouvaient même à la tête d’ateliers de décoration de grands magasins parisiens (La Maîtrise aux Galeries Lafayette pour le premier, Pomone au Bon Marché pour le second). Le succès des productions Art nouveau de qualité de ces deux grands noms de la décoration au tournant du siècle ne les avait pas empêchés d’opérer un virage dès le milieu des années 1900 vers un style plus dépouillé puis dans les années 1910 vers des compositions où les courbes avaient déjà presque disparu.

La situation d’Hector Guimard était un peu différente de celle de ses confrères. Bien qu’ayant fait évoluer son style vers plus de simplicité et de sobriété, il a toujours refusé de céder à la mode. A la veille de l’Exposition en 1923, il déclarait à un journal : « Soyons simplement nous-mêmes, imposons-nous la discipline de l’harmonie, sans croire que la Mode puisse et doive régenter l’Art[5]». Nous reviendrons un peu plus loin sur ce principe, sorte de fil conducteur des années 1920 qui explique en grande partie les choix opérés par l’architecte durant cette période.

Au début de cette nouvelle décennie, Guimard poursuivait donc une œuvre essentiellement architecturale, la perte de ses ateliers au lendemain du conflit mondial ayant fortement réduit ses travaux dans le domaine des arts décoratifs. L’activisme dont il faisait encore preuve au début des années 1920 lui avait cependant permis de conserver une certaine influence au sein d’organisations reconnues pour mettre en avant les idées nouvelles et très engagées dans la genèse de l’Exposition de 1925. Ainsi, même s’il n’occupait plus de responsabilités au sein de la Société des artistes décorateurs (SAD)[6], il en était encore adhérent au début des années 1920 et même exposant en 1923[7]. Rappelons également que lors de son voyage aux États-Unis en 1912, Guimard avait été missionné par la SAD. Il s’était alors présenté aux américains en tant que vice-président de l’association et en promoteur de « L’Exposition Internationale d’Architecture et de Décoration moderne », qui devait se tenir à Paris en 1915[8]…

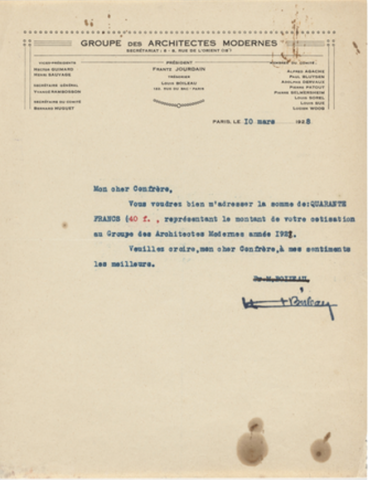

C’était donc en connaisseur du sujet et porte-parole des idées modernes à l’approche de l’exposition qu’on le retrouvait en 1922 en tant que membre fondateur du Groupe des Architectes Modernes (GAM)[9], occupant le poste de vice-président aux côtés d’Henri Sauvage (1873-1932), sous la présidence de l’incontournable Frantz Jourdain (1847-1935).

Lettre à entête du Groupe des Architectes Modernes réclamant la cotisation de 40 F à ses membres, datée du 10 mars 1928 et signée par Boileau. Coll. MOMA. Droits réservés.

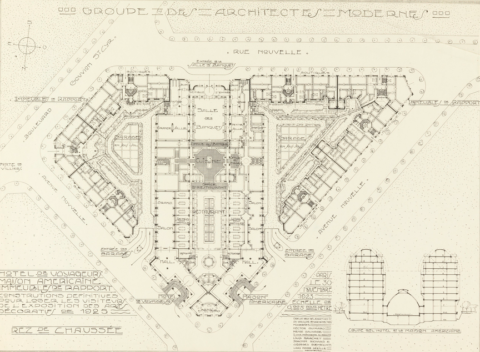

Dans le même entretien de 1923, il en justifiait la création par le besoin de promouvoir les idées modernes qui ne manqueront pas de s’exprimer durant la manifestation à venir et, conscient que les pavillons construits n’auraient qu’une existence éphémère, par la nécessité de créer une annexe en dehors de l’Exposition de 1925 portée par l’État et la Ville de Paris « où l’architecture moderne s’exprimerait, comme les bijoux, le meuble, les étoffes, en matières définitives. Ces immeubles fourniraient aux décorateurs modernes un cadre vivant et aux industriels un premier débouché à leur production moderne sans lequel une réaction serait à redouter ». La plupart des pavillons construits pour l’exposition ont effectivement été détruits après la manifestation et ce projet d’annexe n’a pas vu le jour, pas plus que l’ambitieux projet intitulé « Hôtel de voyageurs/Maison américaine/Immeubles de rapport, constructions définitives pour les visiteurs de l’Exposition des arts décoratifs de 1925 » dont nous connaissons l’existence par trois plans signés de plusieurs architectes du GAM, dont Guimard, et qui devait prendre place boulevard Gouvion-St-Cyr à Paris (75017).

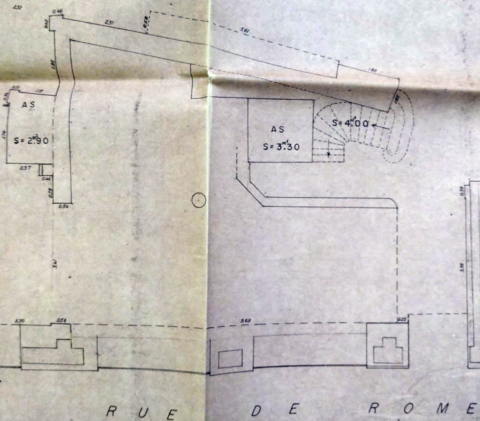

Plan du rez-de-chaussée du projet de bâtiments définitifs du Groupe des Architectes Modernes pour l’Exposition de 1925, daté du 30 novembre 1923. Cooper hewitt, Smithonian design museum. Droits réservés.

Le GAM s’est finalement vu confier la réalisation d’un ensemble appelé le Village français au sein de l’exposition. Cela pourrait être vu comme une compensation, voire une façon de le tenir à l’écart, mais le fait que plusieurs de ses membres aient été chargés de construire quelques-uns des bâtiments les plus importants de l’évènement confirme malgré tout l’influence de l’association sur l’exposition.

La mairie du Village français

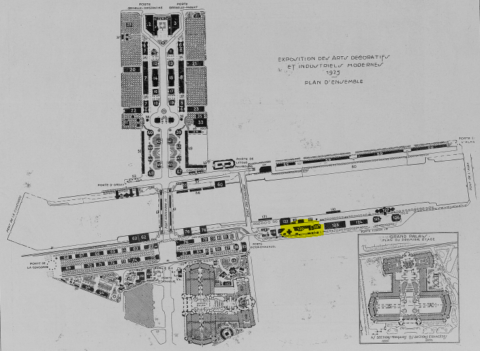

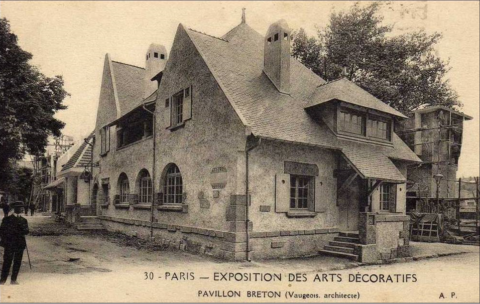

Le Village français occupait un périmètre relativement restreint au niveau du Cours Albert 1er un peu à l’écart de l’esplanade des Invalides considérée comme l’épicentre de l’exposition. Regroupant une vingtaine de bâtiments construits par autant d’architectes du GAM[10], l’ensemble constituait une sorte de proposition architecturale destinée à représenter un village du début du XXe siècle.

Plan d’ensemble de l’Exposition de 1925 implantée de part et d’autre de la Seine. L’emplacement du Village français est surligné en jaune. La Construction Moderne, 03 Mai 1925. Coll. part.

Outre les indispensables mairie, église et école, on y trouvait une auberge, une habitation « bourgeoise », une Maison de Tous, un bazar[11], divers bâtiments commerciaux ainsi que plusieurs constructions dites secondaires comme des transformateurs électriques, un groupe sanitaire ou encore un lavoir. Toutes ces œuvres sans exception avaient le point commun d’avoir été réalisées dans un goût moderne.

Plan partiel du Village français réalisé à partir des plans du portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926. Photomontage F. D.

Pour des raisons économiques et de contraintes liées à son environnement, l’ambition du projet initial avait été révisé à la baisse. Les architectes avaient dû composer avec les plantations existantes, les branchements d’égouts, d’eau, de gaz, d’électricité, de télégraphe… De plus, la surface finalement allouée au projet n’ayant pas permis de construire des bâtiments indépendants, Dervaux n’avait eu d’autre choix que de rendre mitoyennes les constructions (aux exceptions notables de l’église et de l’école). La plupart d’entre elles étaient donc alignées dans le sens de la longueur, parallèlement à la Seine. Cette révision du projet initial avait eu pour effet immédiat de modifier l’appellation de l’ensemble qui était passée de « Village moderne » à « Village français », les architectes du GAM n’ayant pas pu faire preuve de suffisamment d’urbanisme. Il est à noter que cette double appellation a perduré, y compris durant la manifestation, certains auteurs ayant estimé que le petit village était d’un aspect suffisamment moderne pour qu’il puisse garder ce qualificatif.

La mairie de Guimard a été un des derniers édifices du village à être achevé (avec le transformateur électrique de Pierre Patout (1879-1965)) alors que l’exposition avait commencé depuis plus d’un mois[12]. Un certain nombre de cartes postales anciennes montre le bâtiment encore en chantier malgré les efforts des photographes pour le cacher ou le reléguer à l’arrière-plan…

Vue du Village français. À l’arrière-plan à gauche, on aperçoit la mairie sous les échafaudages, de même que le transformateur de Patout sur la droite, carte postale ancienne. Coll. part.

Ce retard pris dans la construction d’un des principaux bâtiments de la petite cité explique probablement son inauguration tardive. Ce n’est que le lundi 15 juin 1925 que le Village français a été inauguré comme le montre une photo du journal Excelsior sur laquelle la mairie semble en effet dégagée des échafaudages.

L’inauguration du Village français. Excelsior, 16 juin 1925. BnF/Gallica.

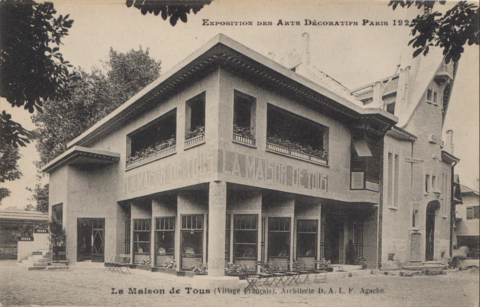

Tournant le dos au fleuve, la mairie de Guimard s’élevait en limite de la place du village, mitoyenne sur sa gauche de la Maison de Tous due au talentueux urbaniste D. Alfred Agache (1875-1959) et sur sa droite de la Maison du tisserand de l’architecte Émile Brunet (1872-1952). Agache avait parfaitement résumé l’esprit qui avait guidé le GAM dans la construction de cet ensemble : « (…) le « Village de France », que nous avons édifié afin de donner, en raccourci, un aperçu de ce que doit être l’agglomération rurale, pour répondre aux besoins de la vie moderne[13]».

La mairie du Village français, carte postale ancienne. Coll. part.

Actant le fait qu’ils n’avaient pu construire des bâtiments indépendants, les deux architectes avait profité de cette proximité immédiate pour aménager une ouverture permettant de circuler entre les deux édifices[14], estimant sans doute que les fonctions et les rôles des deux édifices étaient compatibles et complémentaires.

La Maison de Tous et la mairie du Village français, carte postale ancienne. Coll. part.

L’aspect extérieur du bâtiment est bien connu grâce à de nombreuses cartes postales anciennes sur lesquelles il est soit le sujet principal soit le sujet secondaire, les onze pinacles rythmant la toiture le rendant souvent incontournable sur les clichés. Le bâtiment apparait comme une synthèse des dernières œuvres d’avant-guerre de Guimard et de ses recherches du début des années 1920 pour développer un mode de construction économique appelé le Standard-Construction utilisé pour édifier le petit hôtel du Square Jasmin dans le XVIe arrondissement parisien.

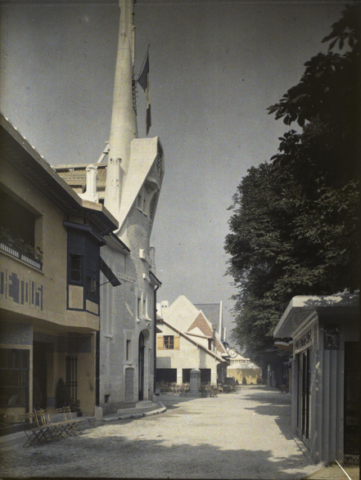

Apportant une touche d’originalité à l’ensemble, le plus haut de ces pinacles s’élevait à l’aplomb de la travée centrale de la façade principale légèrement bombée et rythmée par de nombreuses ouvertures, mais en retrait d’un auvent en ciment venant couvrir l’horloge. Tel un signal, à la fois par sa hauteur et par sa fonction de carillon, il rivalisait symboliquement avec le clocher de l’église voisine construite par l’architecte Jacques Droz (1882-1955) et rappelait au visiteur l’importance de la vie républicaine dans un village moderne… Nous avons par ailleurs une idée assez précise de ses couleurs, les Archives de la Planète du musée départemental Albert-Kahn conservant de nombreux autochromes de la manifestation où la mairie apparait dans des tons clairs dus à un habillage de briques amiantines et de pierre blanche et grise[15].

Vue du Village français. A gauche, la Maison de Tous et la mairie suivies de la place du village puis de l’auberge ; à droite, la poissonnerie, autochrome. Musée départemental Albert-Kahn, Département des Hauts-de-Seine.

Deux autres sources sont précieuses pour la connaissance de la mairie : le portfolio édité par Pierre Selmersheim[16] et l’article d’Anthony Goissaud dans La Construction Moderne[17]. Un troisième article inédit publié dans Le Moniteur des Architectes communaux[18] nous échappe encore mais nous espérons que cette publication permettra de le retrouver…

Façade principale de la mairie, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, pl. 2, 1926. Coll. part.

Une carte postale éditée à des fins promotionnelles par Guimard (utilisée pour illustrer l’entête de cet article) complétait ce matériel éditorial. On y trouve au recto une illustration de l’artiste A. C. Webb (1888-1975)[19]. Le verso est quant à lui décliné en différentes versions en fonction de l’utilisation souhaitée (publicitaire avec la liste des collaborateurs de la mairie, promotionnelle vantant une technique de construction ou encore vierge pour la correspondance…).

Façade postérieure de la mairie, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, pl. 3, 1926. Coll. part.

Les panneaux encadrant la porte d’entrée principale et destinés à l’affichage communal servaient ici à présenter les entreprises et les artistes ayant collaboré au chantier de la mairie. Parmi ces derniers, on y trouvait quelques noms plus ou moins célèbres comme la famille de ferronniers Schenck, fabricants de la rampe d’escalier en fer forgé, le vitrailliste Gaëtan Jeannin, auteur des vitraux de la salle des mariages ou encore le peintre René Ligeron dont nous reparlerons plus loin.

Enfin, un corpus de fontes du répertoire de modèles de Guimard édité depuis 1908 par la fonderie de Saint-Dizier ornait le bâtiment, notamment en façade postérieure où on retrouvait des balcons au premier étage et des panneaux garnissant les fenêtres du rez-de-chaussée.

Détail de la façade postérieure de la mairie ornée de fontes. Bibliothèque des arts décoratifs. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Aux extrémités des deux façades, les descentes d’eaux de la fonderie de Saint-Dizier se raccordaient à des chéneaux provenant de la fonderie Bigot-Renaux. Ces chéneaux, sans décor, recevaient des « ornements de chéneaux à angle sortant » provenant eux aussi de la fonderie de Saint-Dizier et dont il semble qu’ils aient eu ici leur seule utilisation.

Détail de la façade postérieure de la mairie ornée de fontes. Bibliothèque des arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

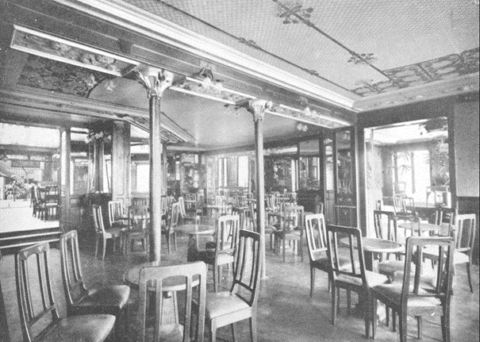

La décoration fixe

Parmi les entreprises ayant eu un rôle important dans la décoration intérieure du bâtiment, figure la société ELO[20] dont les lambris en fibrociment recouvraient une partie des murs intérieurs. Cette société a connu une croissance importante dans les années 1920 au moment où les besoins en éléments de décoration bon marché en tout style étaient très demandés. La recherche d’économies étant un dénominateur commun à la plupart des constructions édifiées par Guimard, il n’est pas étonnant qu’il ait fait appel à cette société pour la mairie, l’enveloppe financière obtenue étant particulièrement restreinte[21]. Les lambris ELO ont donc rejoint la longue liste des nouveaux matériaux (et parfois des nouvelles techniques) employés par l’architecte tout au long de sa carrière. La possibilité de les modeler à son style était une qualité supplémentaire. On se souvient notamment de l’emploi des panneaux Lantillon en fibrocortchoïna qui recouvraient les plafonds du Castel Béranger, du Castel Henriette, de la Villa Berthe ou du pavillon Lantillon à Sevran, mais aussi de la pierre de verre Garchey également utilisée au Castel Henriette ou encore du ferrolithe employé sur la façade postérieure du Pavillon de l’Habitation en 1903[22].

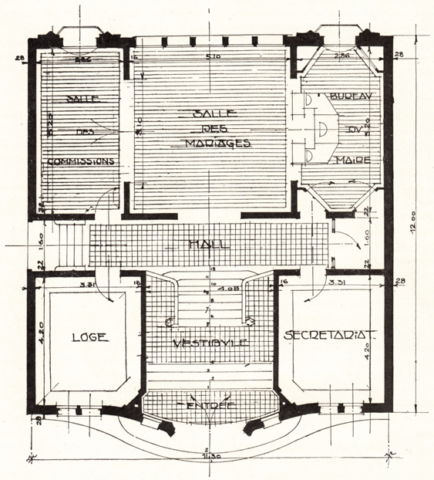

Plan de la mairie publié dans La Construction Moderne, 08 novembre 1925. Coll. part.

Une exposition consacrée aux nouveaux matériaux ou aux techniques employées pour la construction de la mairie occupait la grande salle du rez-de-chaussée accessible uniquement par deux portes en façade postérieure. On y retrouvait notamment les entreprises Taté pour le plâtre, la pierre et le marbre, Lambert Frères pour les briques amiantines ou encore la Société de Traitement industriel des résidus urbains[23].

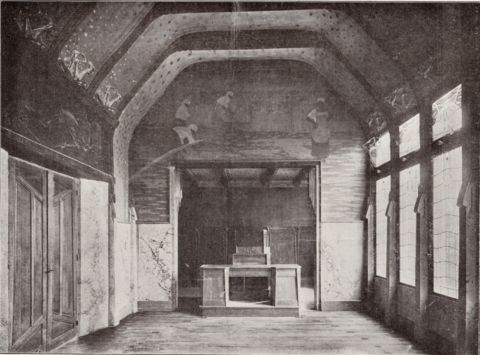

Sur la photo de La Construction Moderne, nous devinons les lambris ELO tapissant une partie du mur derrière le bureau du maire.

Salle des mariages avec au fond le bureau du maire et les vitraux de Jeanneau à droite. La Construction moderne, 08 novembre 1925. Coll. part.

Les collections publiques quant à elles conservent un autre cliché qui permet d’apprécier la sculpture du lambris au premier plan.

Salle des mariages et bureau du maire. GrandPalaisRmnPhoto. Droits réservés.

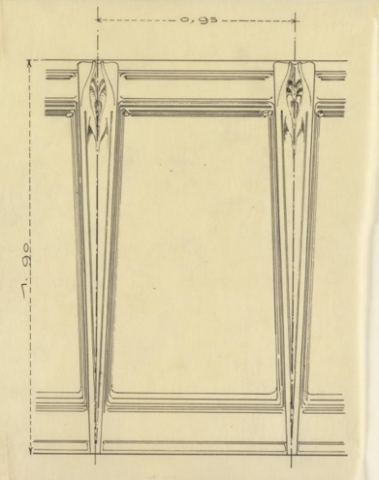

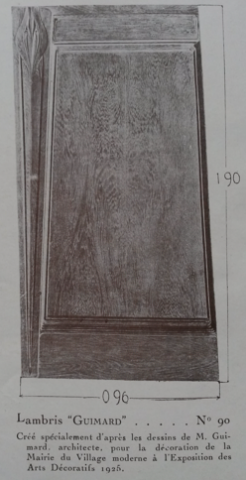

Enfin, le Cooper hewitt, Smithonian design museum détient le dessin original et quasi définitif du lambris. Fin et délicat mélange entre les mondes organique et végétal, le motif principal nous projette vingt ans en arrière, apportant une touche de sentiment chère à Guimard et propice aux interprétations…

Dessin du lambris de la mairie. Cooper hewitt, Smithonian design museum. Droits réservés.

Un lambris que l’on retrouvera sous l’appellation « Lambris Guimard » dès l’année suivante sur les catalogues de la société ELO. Il s’agit probablement de la dernière tentative de diffusion commerciale d’un modèle par l’architecte.

« Lambris Guimard », catalogue de la société ELO, 1926. Coll. part.

ELO est aussi probablement le fabricant de l’étonnant bas-relief aux vautours en imposte des portes de la salle des mariages signé par Raymond Andrieux. Même si les rapaces – aux côtés des fauves – font partie des sujets favoris des artistes de l’époque, on peut s’interroger sur les raisons d’un tel choix pour orner la salle des mariages.

Détail de la frise aux vautours de R. Andrieux décorant la salle des mariages. GrandPalaisRmnPhoto. Droits réservés.

Si Guimard a très certainement fait la connaissance de cet artiste quasiment inconnu par l’intermédiaire de la société ELO – à moins que ce ne soit l’inverse – il a pu vouloir saisir l’opportunité de mettre en avant un jeune artiste tout en adaptant à moindre coût une œuvre déjà existante. Les informations sur Raymond Andrieux sont très minces[24] mais nous avons retrouvé la trace d’une œuvre, aujourd’hui en collection privée, dont la ressemblance avec le bas-relief de la Mairie est particulièrement troublante.

Panneau ELO aux vautours signé R. Andrieux en bas à droite et portant au revers le tampon de la société ELO, larg. 1,37 m, haut. 1,15 m, prof. 0,18 m. Coll. part.

Notre enquête nous a conduit au Salon des artistes français de 1924 où Andrieux exposait un panneau dans la catégorie Arts décoratifs sous la légende : « Vautours, panneau en fibrociment »[25]. Cette œuvre a donc certainement servi de modèle au bas-relief de la salle des mariages, Guimard ayant probablement demandé au jeune artiste de s’inspirer de son œuvre de 1924 pour l’adapter en frise. Il est même possible que cette œuvre ait figuré au catalogue du fabricant mais les exemplaires que nous possédons n’en font pas mention.

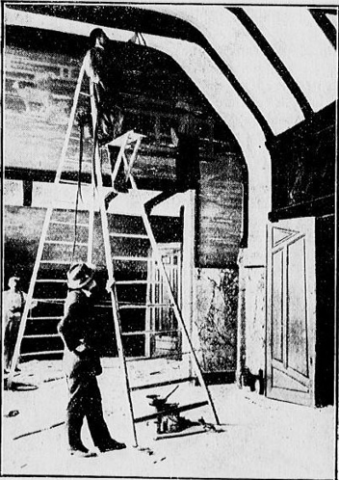

Parmi les autres artistes ayant collaboré à la décoration intérieure du bâtiment figure René Ligeron (1880-1939)[26], dont les deux peintures représentant des scènes de la campagne française – un thème décoratif présent dans de nombreuses mairies – ornaient les murs des pignons de la salle des mariages. Grâce aux photos précédentes, nous connaissions la peinture intitulée Moissonneuses liant des gerbes. Une troisième vue inédite de la salle des mariages en cours de décoration donne un aperçu de la seconde œuvre intitulée Femme gardant des moutons, dans le même registre champêtre que la première.

La salle des mariages de la mairie du Village français en cours de décoration, Recherches et Inventions n° 163, mars 1928. Coll. part.

Il n’est d’ailleurs pas impossible que le personnage de profil à la barbe grisonnante, coiffé d’un chapeau et se tenant à l’échelle soit Hector Guimard en personne venu superviser les travaux…

(à suivre)

Olivier Pons

Notes

[1] La manifestation s’est tenue du 28 avril au 08 novembre 1925. Par commodité, nous la nommerons l’Exposition de 1925 ou tout simplement l’exposition.

[2] Le règlement stipulait : « (…) sont admises à l’Exposition les œuvres d’une inspiration nouvelle et d’une originalité réelle exécutées et présentées par les artistes, artisans, industriels, créateurs de modèles et éditeurs et rentrant dans les arts décoratifs industriels et modernes. En sont rigoureusement exclues les copies, imitations et contrefaçons de styles anciens ». Règlement de l’exposition. Coll. part.

[3] « Exposition des Rénovateurs de l’Art appliqué de 1890 à 1910 », musée Galliera (Paris), du 06 juin au 20 octobre 1925.

[4] Cf. l’article de Léna Lefranc-Cervo : https://www.lecercleguimard.fr/fr/proteger-le-patrimoine-art-nouveau-parisien-initiatives-et-reseaux-dans-lentre-deux-guerres/

[5] Entretien donné à L’Information financière, économique et politique, 19 février 1923. BnF / Gallica.

[6] La Société des artistes décorateurs a été créée en 1901 à l’initiative de l’avocat René Guilleré et de quelques autres grands noms des arts décoratifs. Son but était de « favoriser le développement des arts décoratifs », article 2 des statuts de la SAD « approuvés par arrêté de M. le Préfet de Police en date du 6 Avril 1901 ». Coll. part.

[7] Le catalogue a oublié de citer son nom mais sa participation au SAD de 1923 est avérée par plusieurs articles. L’amour de l’Art du mois de janvier 1923 évoque par exemple les trois tombes présentées par Guimard dont « celle de la famille Henri », un monument inédit, sans doute toujours existant et que nous recherchons activement…

[8] Cf. l’article : https://www.lecercleguimard.fr/fr/le-premier-voyage-dhector-guimard-aux-etats-unis-new-york-1912/

[9] Cf. l’article de Léna Lefran-Cervo : https://www.lecercleguimard.fr/fr/entre-norme-et-liberte-larchitecture-du-point-de-la-vue-de-la-societe-des-architectes-modernes/

[10] Il avait été réalisé sous la direction des architectes Charles Genuys (1852-1928) et Gouverneur sur un plan d’ensemble dessiné par Adolphe Dervaux (1871-1945). Cf. Lefranc-Cervo, Léna, Le Village français : une proposition rationaliste du Groupe des Architectes Modernes pour l’Exposition Internationale des arts décoratifs de 1925, Mémoire de recherche (2e année de 2e cycle) sous la direction de Mme Alice Thomine Berrada, École du Louvre, septembre 2016.

[11] Le bazar a été construit sur les plans de l’architecte Marcel Oudin (1882-1936) pour la chaîne des Magasins Réunis. Spécialiste de la construction en béton armé, Oudin était devenu l’un des architectes de la famille nancéienne Corbin, propriétaire des Magasins Réunis dans l’Est de la France, mais aussi à Paris (Magasins Réunis République, À l’Économie Ménagère, Grand Bazar de la rue de Rennes).

[12] Sur une photo originale datée du 1er juin 1925, la mairie apparait encore sous les échafaudages.

[13] La Cinématographie française, 11 avril 1925. La Maison de Tous, qui devait s’appeler initialement Maison du Peuple – un nom jugé trop connoté – était sans doute une des plus constructions les plus séduisantes du Village tant dans sa réalisation architecturale que par les idées qui avaient présidé à sa conception et mériterait un article complet.

[14] Le Journal des débats politiques et littéraires, 17 juin 1925.

[15] Un article consacré à l’utilisation des briques par Guimard est en préparation et reviendra plus complètement sur les matériaux de la mairie du Village français.

[16] L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim. éditions Charles Moreau, 1926.

[17] « La Mairie du Village français », A. Goissaud, La Construction Moderne, 08 novembre 1925.

[18] « La Mairie du Village français à l’Exposition », Le Moniteur des Architectes communaux, 1925, n° 2.

[19] Alonzo C. Webb (1888-1975) était un peintre et graveur américain qui a passé sa vie entre les États-Unis et l’Europe. Étudiant en architecture et beaux-arts d’abord à Chicago puis à New-York, il a rejoint l’Europe au lendemain de la Première guerre mondiale et s’est établi en France dans les années 1920 où il proposait des dessins de monuments anciens et de paysages soit pour des supports publicitaires soit pour illustrer des articles dans de grands journaux nationaux (dont L’Illustration). Guimard l’avait peut-être rencontré par l’intermédiaire de son épouse Adeline, Webb faisant partie de la petite colonie américaine de Paris. Après s’être spécialisé dans la gravure, il a rejoint Londres à la fin des années 1930 où il est décédé en 1975.

[20] Créée en 1902, la société ELO avait son siège et ses usines à Poissy (Yvelines) et des salles d’exposition situées 9 rue Chaptal à Paris dans le Xe arrondissement. Elle proposait des lambris décoratifs et des revêtements en fibrociment (un mélange d’amiante et de ciment) destinés à l’intérieur comme à l’extérieur grâce à des qualités de solidité, d’imputrescibilité et de résistance au feu. Fabriqués en grande série, les revêtements se proposaient d’imiter le bois autant que le bronze, la pierre, le cuir et même la céramique à des tarifs très inférieurs à ces matériaux (Journal Excelsior du 06 mai 1925).

[21] L’enveloppe allouée à la mairie était de 92 000 F. La Construction Moderne, 08 novembre 1925.

[22] Le ferrolithe était une sorte d’enduit imitant la pierre. Très résistant et réfractaire à l’humidité, il était surtout utilisé pour ravaler et recouvrir les murs extérieurs.

[23] L’Architecture n° 23, 10 décembre 1925.

[24] Raymond Andrieux était un artiste originaire de Lille, sociétaire de la Société nationale des Beaux-Arts en 1926 dans la catégorie sculpture. Un vide-poche décoré à nouveau d’un vautour, signé R. Andrieux est passé en vente aux enchères en 2016.

[25] Le Grand Écho du Nord de la France, 21 mai 1924. BnF/Gallica.

[26] (Jacques) René Ligeron est né à Paris le 30 mai 1880 et probablement décédé à Alger le 08 décembre 1939. Peintre voyageur, il était surtout connu pour son œuvre de gravure avec une prédilection pour les eaux-fortes. Élève de Lepeltier, Lefebvre et Robert-Fleury, il a exposé à partir de 1905 au Salon des artistes français essentiellement des paysages et quelques portraits. La presse de 1936 s’est fait l’écho d’une exposition dans une galerie parisienne, où étaient exposés ses derniers travaux, notamment des panneaux en bois noirci destinés à décorer une grande salle à manger dont un des fragments au décor japonisant vient d’être retrouvé.

Acquisition d’un vase de Cerny d’Hector Guimard inédit

Alors que la date limite de réception des offres pour la conclusion d’un bail emphytéotique sur l’hôtel Mezzara approche rapidement, notre mobilisation se poursuit notamment au niveau de l’enrichissement de nos collections. Après l’achat d’une section de candélabre et sa verrine du métropolitain par Le Cercle Guimard[1], c’est au tour de notre partenaire Fabien Choné d’acquérir, aux enchères cette fois-ci[2], une nouvelle œuvre de Guimard : un tirage d’époque du vase de Cerny.

Rappelons que Cerny est une des trois formes dessinées par Guimard pour la Manufacture de Sèvres autour de 1900[3]. Sa production s’est étalée sur une dizaine d’années et nos recherches au sein des archives de l’institution nous ont permis d’estimer à une quinzaine d’exemplaires au plus le nombre de vases fabriqués à l’époque par Sèvres[4].

L’apparition d’un tirage original du vase de Cerny constitue donc un petit événement en soi qui nous permet par ailleurs d’identifier et de documenter le dixième exemplaire parvenu jusqu’à nous. En grès émaillé, il se caractérise par une couverte jaune moutarde rehaussée de discrètes cristallisations bleues nichées dans les creux de l’encolure et soulignant sa base, une gamme chromatique qui le rapproche des exemplaires conservés par les musées de Sèvres et Limoges.

Vase de Cerny vendu aux enchères le 23 mars 2025. Photo étude Metayer-Mermoz.

On y retrouve à sa base le traditionnel monogramme en creux HG — qui orne toutes les productions sévriennes de Guimard — ainsi qu’au culot les marques propres à la Manufacture : le cachet triangulaire S 1904 qui permet de le dater et le tampon rectangulaire SÈVRES.

Monogramme HG en creux à la base du vase. Photo étude Metayer-Mermoz.

Culot du vase présentant les deux marques de la Manufacture de Sèvres. Photo étude Metayer-Mermoz.

Un accident ancien a nécessité une restauration réalisée l’année dernière — et sur laquelle nous reviendrons bientôt — qui a consisté à reconstituer partiellement une des quatre anses composant l’encolure.

L’originalité de ce vase réside dans son histoire et sa provenance qui, fait assez rare pour ce type d’objet, sont connues grâce aux témoignages familiaux.

Par descendance directe, ce vase provient de l’ancienne collection de M. Numa Andoire (Coursegoules 1908 – Antibes 1994), joueur de football et entraineur professionnel, célèbre notamment pour avoir gagné le Championnat de France en 1951 et 1952 alors qu’il entrainait l’équipe niçoise, l’OGC Nice, ainsi que la Coupe de France en 1952.

L’équipe de Nice en 1931. Numa est debout à droite adossé au mur. Photo droits réservés.

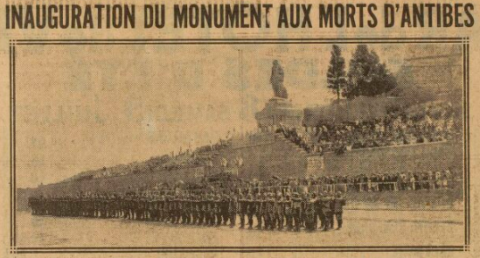

Le récit familial précise que le vase aurait été offert par le président de la République Gaston Doumergue (1863-1937) à Numa Andoire en 1927 à l’occasion du tournoi de football organisé pour l’inauguration du monument aux morts antibois de la Première guerre mondiale. Le monument dont la pièce maitresse est la statue du poilu sculptée par Bouchard[5] a été construit au pied du Fort carré et domine encore aujourd’hui le terrain de football éponyme.

Les presses régionale et locale ont relayé l’évènement qui a eu lieu le dimanche 03 juillet 1927 à grand renfort, comme il se devait, de discours patriotiques, de défilés de troupes et de remises de médailles au son de la Marseillaise.

L’Excelsior du 05 juillet 1927. Site internet BNF/Gallica

On y retrouvait un ancien sous-secrétaire d’État à la guerre chargé de présider la cérémonie, un sénateur, un député, un général représentant le ministre de la Guerre mais point de président de la République… qui s’était certainement fait représenter comme cela arrive souvent pour ce genre d’évènement.

La présence d’un vase de Cerny d’une telle valeur en tant que cadeau offert par l’État à l’occasion d’une compétition relativement anodine peut paraître étonnante. Mais elle est à replacer dans l’histoire longue (et parfois insolite) des largesses octroyées par les autorités à l’occasion d’évènements culturels, scientifiques ou sportifs. Il faut se souvenir du fait que l’État, seul actionnaire de la Manufacture de Sèvres, s’en servait pour fournir tout d’abord des cadeaux diplomatiques de grande valeur, mais aussi un important volume d’objets d’art remis au nom des autorités lors de manifestations culturelles et sportives. Les expositions universelles, internationales et régionales étaient ainsi l’occasion de remettre de nombreux vases, statuettes et autres plats décoratifs — le plus souvent avec le fameux fond bleu de Sèvres — dont la taille et le décor étaient plus ou moins corrélés à l’importance des prix remis aux lauréats, des récompenses diversement appréciées par la communauté artistique…[6].

En ce qui concerne notre vase de Cerny, remis plus de 15 ans après la fabrication du dernier exemplaire à Sèvres, il s’agit probablement d’une des nombreuses occasions pour lesquelles l’État a pioché dans les réserves des manufactures officielles pour récompenser les premiers prix quand ce n‘étaient pas les institutions ou les ministères eux-mêmes qui se séparaient de certaines acquisitions[7]. En 1927, à un moment où l’Art nouveau était déjà bien dévalorisé, les autorités n’ont sans doute pas eu l’impression d’offrir un objet qui, un siècle plus tard, allait acquérir une valeur artistique et financière aussi importante.

Pourquoi notre vase est-il devenu la propriété de Numa Andoire plutôt qu’un autre joueur ? Le récit familial n’étant pas suffisamment précis sur ce point, nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses. S’agissait-il de récompenser la courte mais prometteuse carrière du jeune joueur prodige de l’Olympique d’Antibes ou bien plutôt de lui offrir un cadeau de départ, lui qui achevait sa 7ème et dernière saison au sein de l’équipe Antiboise avant de rejoindre l’équipe niçoise ? Probablement un peu des deux… Il est en tout cas touchant de constater que ce vase ait été longtemps conservé en tant que souvenir familial avant que, finalement, les héritiers ne décident de s’en défaire.

Ce vase de Cerny inédit figure désormais en bonne place dans notre projet de parcours muséal pour l’hôtel Mezzara.

Olivier Pons

Notes

[1] https://www.lecercleguimard.fr/fr/une-verrine-en-verre-du-metro-de-guimard-pour-notre-projet-museal/

[2] Vente du 23/03/2025, étude Metayer-Mermoz à Antibes, expert E. Eyraud.

[3] Les deux autres formes sont le cache-pot de Chalmont et la jardinière des Binelles.

[4] Sur l’histoire de cette collaboration, nous renvoyons nos lecteurs au livre paru en 2022 aux Éditions du Cercle Guimard : F. Descouturelle, O. Pons, La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard.

[5] Henri Bouchard (1875-1960), s’était fait construire en 1924 un atelier, 25 rue de l’Yvette à Paris (75016) en face de la propriété du peintre Jacques-Emile Blanche pour lequel Guimard réalisa des travaux de décoration. L’atelier du sculpteur, devenu musée Bouchard, a fermé ses portes en 2007 avant d’être transféré à La Piscine à Roubaix.

[6] Un des cas les plus célèbres est probablement celui de François-Rupert Carabin (1862-1932), sculpteur à l’esprit frondeur, qui avait reçu en 1912 comme « Prix du Président de la République » un vase de Sèvres à fond bleu qu’il jugeait « fort laid et de second choix ». Il réalisa alors un socle constitué de trois figures féminines s’en détournant avec horreur et l’exposa peu après au Salon de la Société nationale des Beaux Arts afin d’en faire étalage lors de la visite présidentielle. Le socle et le vase appartiennent à présent à la collection Perrier-Jouët à Épernay.

[7] En 1905, par exemple, le ministère de la Marine a fait l’acquisition d’un vase de Cerny sorti des ateliers de la Manufacture de Sèvres un an avant, donc daté 1904, comme notre vase…

Le monument à Paul Nozal nettoyé et mis en valeur

Le monument commémoratif à Paul Nozal situé sur la commune de Le Tâtre en Charente (16) a bénéficié ces deux dernières années d’une campagne de mise en valeur exécutée par les services de la commune. Les travaux se sont achevés en fin d’année dernière.

Le processus d’inscription au titre des monuments historiques ayant abouti en 2021[1], nous avions été sollicités peu de temps après par le conseil municipal de la commune, soucieuse de restaurer le monument dessiné par Guimard et d’aménager son environnement immédiat. Surprise d’abriter sur son territoire ce qui était jusqu’à présent ignoré ou considéré au mieux comme une curiosité locale, la mairie cherchait à compléter ses connaissances sur l’histoire du monument.

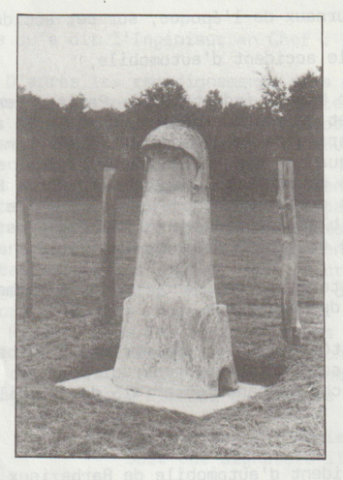

Monument à Paul Nozal. Photo archives communales s.d.

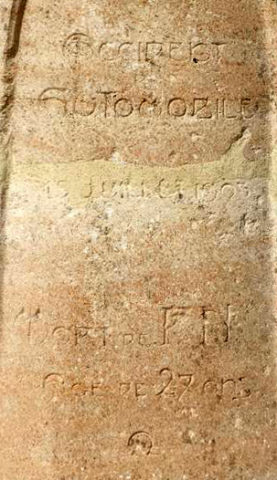

En effet si l’accident automobile ayant provoqué la mort de Paul Nozal a été abondamment relayé dans la presse nationale et locale de l’époque, la date de l’installation du monument est moins précise, vraisemblablement antérieure à 1907[2]. Exécuté en pierre locale, son dessin est un rappel des piliers encadrant le portail d’entrée principal des magasins Nozal à Saint-Denis. Malheureusement, il a lui-même subi un accident dans les années 1960.

Le monument renversé et disloqué. Photo prise dans les années 1970. Archives du Cercle Guimard.

Longtemps remisé, il avait ensuite été réinstallé au même emplacement.

Le monument en 2012. Photo auteur.

Situation du monument en bordure de la Nationale 10 en 2012. Photo auteur.

Depuis la fin des années 2010, et par les hasards heureux d’un réaménagement routier, le monument ne se trouvait déjà plus en bordure de la dangereuse Nationale mais le long d’une petite voie communale dont la tranquillité seyait mieux à sa fonction. La mairie avait profité de l’occasion pour nettoyer la stèle noircie par la pollution et les intempéries. La pierre avait ainsi retrouvé sa blondeur originelle.

Le monument en 2022 après son nettoyage. Photo Bruno Dupont.

Ce nettoyage avait aussi permis d’améliorer la lisibilité de l’inscription en découvrant au passage les quatre « x » (pour « OZAL ») portés en exposant de la lettre « N ». Autre découverte : la lettre grecque « Ω », symbole de fin et d’éternité qui clôture opportunément le texte.

Inscription du monument après son nettoyage. Photo Bruno Dupont.

Il ne restait plus qu’à aménager les abords et à installer un panneau explicatif dont nous avions fourni le texte. C’est désormais chose faite depuis la fin de l’année dernière. Le monument a donc retrouvé un environnement paisible, et les vaches du pré voisin un peu de tranquillité…

Les abords du monument réaménagés fin 2023. Photo archives communales.

Panneau explicatif installé à côté du monument. Photo archives communales.

Ainsi que nous le faisons régulièrement, nous complétons et modifions les dossiers que nous publions sur le site de l’association au gré de nos recherches et de nos découvertes, mais aussi des informations que nos lecteurs nous communiquent en citant systématiquement nos sources et laissons de côté les théories au mieux distrayantes que l’on nous signale parfois sur internet.

Concernant le drame familial survenu en Charente et plus globalement sur les relations entre la famille Nozal et Hector Guimard, nous renvoyons nos lecteurs vers le dossier en deux parties déjà publié sur le site de l’association et qui vient d’être enrichi de documents inédits et de nouvelles informations issus des archives familiales et du Cercle Guimard : voyage de Paul Nozal et Hector Guimard à l’été 1901, clichés inédits du Chalet Blanc/La Surprise en construction et de la famille Nozal dans leur propriété du Ranelagh :

Bonne lecture.

Olivier Pons

Notes

[1] Inscription par arrêté du 09 avril 2021.

[2] Grâce au pèlerinage annuel effectué par la famille Nozal sur les lieux du drame, nous savons néanmoins que la stèle était en place en 1907.

Ouverture de la villa Berthe – la Hublotière

Durant les mois de juillet et de septembre 2023, la villa Berthe – la Hublotière située au Vésinet (78) ouvrira ses jardins au public. L’occasion est idéale pour le visiteur d’admirer d’un peu plus près cette œuvre remarquable construite par Hector Guimard en 1896.

Contemporaine du Castel Béranger dont elle reprend certains traits, la Hublotière est considérée comme la première œuvre Art nouveau de Guimard. L’ouverture des jardins de cette demeure bourgeoise permettra notamment de découvrir l’étonnante façade arrière – invisible de la rue – et d’approcher son toit-terrasse souligné d’élégantes ferronneries d’époque.

Façade avant de la Hublotière. Droits réservés.

L’ouverture est prévue tous les jours du 1er au au 21 juillet inclus, de 9h à 15h, ainsi que du 6 au 30 septembre inclus, du mercredi au dimanche, de 9h à 15h. Le tarif est d’1€ par personne. Les visites sont libres et sans réservation.

Façade arrière de la Hublotière. Droits réservés.

Durant le week-end des Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre prochains, des animations sont prévues avec, notamment, la présence de sculpteurs.

Nous vous souhaitons une bonne visite et saluons les propriétaires à l’origine de cette heureuse initiative.

La villa Berthe – La Hublotière, 72 route de Montesson, 78110 Le Vésinet

https://lahublotiere.com/

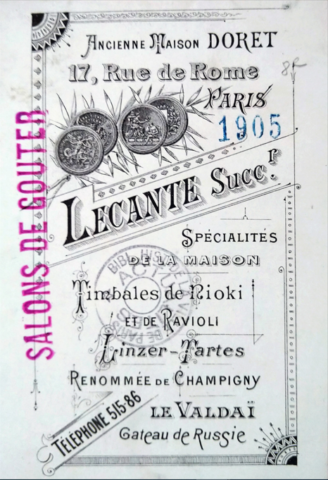

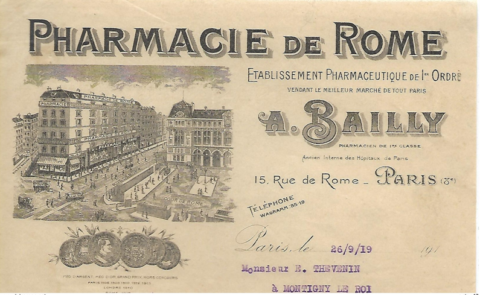

Le salon de thé Lecante de la maison Doret : l’œuvre inédite de Guimard se dévoile peu à peu

Nous publions cet article dans le cadre d’une série de textes sur les liens entre Guimard et les États-Unis inaugurée en début d’année[1]. Nous verrons qu’ici le lien est indirect et le fruit du hasard mais il permet surtout d’évoquer cette réalisation de Guimard restée discrète et sa place au sein de son œuvre.

Nos lectrices et lecteurs attentifs se souviennent peut-être de la première fois où nous avons évoqué l’existence de cette réalisation inédite de Guimard. C’était en 2013 à l’occasion d’une vente parisienne dans laquelle deux chaises, dont nous soupçonnions qu’elles avaient fait partie de l’ameublement de ce salon de thé, étaient proposées aux enchères (https://www.lecercleguimard.fr/fr/objets-guimard-ou-non-a-la-vente-sothebys-du-16-fevrier-2013/).

Chaises restaurées du salon de thé Lecante vendues aux enchères en 2013. Cuir de l’assise et du dossier moderne. Le monogramme visible sur le médaillon du dossier a été restitué à l’identique. Photo Sotheby’s.

En effet, ce modèle ne nous était pas totalement inconnu puisque deux chaises équivalentes étaient déjà passées en vente en 1989. Une comparaison minutieuse des deux paires nous apprenait qu’il s’agissait en fait des mêmes meubles qui avaient fait l’objet d’une restauration.

Extrait du catalogue de la vente aux enchères de 1989. Selon les témoignages familiaux, les lanières en cuir de l’assise avaient déjà été refaites à l’identique. Le monogramme du médaillon en cuir du dossier est presque effacé mais l’on distingue encore les trois lettres STL. Coll. auteur.

La notice du catalogue de 1989 acquis peu de temps auparavant[2] nous donnait déjà plusieurs informations. En plus d’une photo et des caractéristiques des deux chaises, alors dans un état moyen (résultat d’un séjour prolongé dans le grenier familial), elle précisait la provenance des meubles bien qu’une faute d’orthographe malheureuse nous ait induite en erreur quelque temps[3].

Grâce aux archives commerciales parisiennes puis à la découverte d’une mention sur un dessin du fonds Guimard, enfin à l’étude du monogramme figurant sur le dossier des chaises[4], nous avions réussi à établir le lien avec les époux Lecante, propriétaires d’un commerce entre 1898 et 1927 qui a bénéficié à l’époque d’une certaine notoriété : la maison Doret, une pâtisserie située 17 rue de Rome à Paris (75008).

Notre curiosité étant quelque peu aiguisée, nous avons mis à profit ces dernières années pour tenter d’en apprendre un peu plus sur cette mystérieuse réalisation de Guimard passée totalement inaperçue au sein de la littérature consacrée à Guimard au cours de ces dernières décennies. Un article de presse relatant l’inauguration de « la Maison de Thé moderne de Lecante » permettait d’en préciser la date puis la découverte de l’identité du propriétaire de l’immeuble de la pâtisserie d’établir le lien direct avec Guimard. Enfin, des recherches généalogiques récentes nous ont mis en relation avec les descendants des époux Lecante. Nous en profitons pour remercier chaleureusement les familles Pi, de Ricou, Sassot et Serra pour leur accueil et leur bienveillance, en particulier Mme Françoise Pi, la mémoire de la famille, dont les souvenirs précieux nous ont aidés dans notre compréhension de l’histoire et du contexte familial[5].

D’une manière générale, les difficultés rencontrées pour trouver des informations sur le salon de thé Lecante tiennent à la quasi-absence de documents ni même de mentions au sein des différents fonds Guimard conservés en France et à l’étranger mais aussi dans les archives familiales qui ont disparu en grande partie au gré des évènements du siècle dernier. À notre connaissance, la seule évocation par Guimard de cette réalisation se trouve dans un document résumant sa carrière qu’il a rédigé en 1925 pour Henri Clouzot, conservateur du musée Galliera. Il y mentionne des « salons de thé » au chapitre des décors d’intérieurs et ameublements[6]. Cette paire de chaises reste donc à ce jour le seul mobilier connu provenant du salon de thé Lecante.

Même si les informations sur cette œuvre demeurent lacunaires — notamment d’un point de vue iconographique – la présentation d’une des deux chaises au sein de l’exposition sur Guimard qui se tiendra à Chicago à partir du 22 juin prochain (après celle de New York qui se termine[7]) nous a incités à publier nos recherches.

Affiche de l’exposition Guimard sur les grilles du Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum de New York, 17 novembre 2022. Photo auteur.

La maison Doret, une pâtisserie familiale

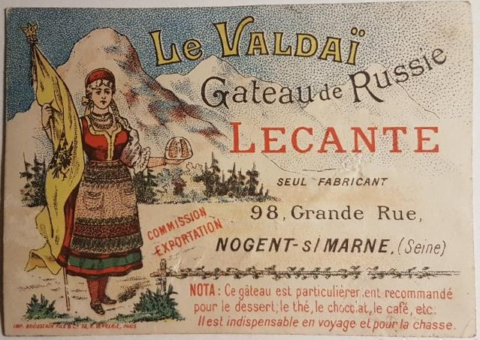

Le 21 avril 1898, le couple formé d’André (Albert) Lecante (1853-1912) et (Marie) Berthe née Robert (1859-1944) rachetait le fonds de commerce occupé par une pâtisserie, la maison Doret, situé 17 rue de Rome[8]. Cette profession ne leur était pas inconnue puisqu’ils tenaient précédemment (depuis 1886) une autre pâtisserie située à Nogent-sur-Marne[9] dont la spécialité était le Valdaï, un gâteau russe.

Carton publicitaire de la pâtisserie Lecante de Nogent-sur-Marne. Coll. part.

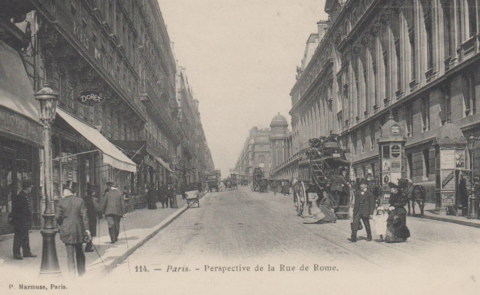

Si le quartier dans lequel ils venaient de s’installer présentait en cette fin du XIXème siècle à peu près la même physionomie qu’aujourd’hui, la fin des transformations principales était récente. Entre 1837 et 1889, le secteur n’avait cessé de se structurer au rythme du prolongement et des agrandissements de son élément principal, la gare Saint-Lazare, qui avait vu sa fréquentation augmenter de manière exponentielle avec le développement des lignes de fer vers l’Ouest parisien et la Normandie[10].

La cour de Rome et l’ancienne gare Saint-Lazare en 1885. Photo Louis Émile Durandelle, Archives de Paris.

Suivant le mouvement, l’ouverture de la rue de Rome s’est faite progressivement : la section comprise entre la rue Saint-Lazare et le boulevard des Batignolles a été ouverte en 1850, celle comprise entre le boulevard Haussmann et la rue Saint-Lazare date de 1868. La construction du bâtiment haussmannien dont le rez-de-chaussée était occupé par la maison Doret remonte à cette époque.

Avant son rachat par les époux Lecante en 1898, un commerce de pâtisserie existait déjà à cet emplacement puisqu’un certain Bonnard spécialisé dans les tartes de Linz (ou Linzer-Tartes) — une spécialité viennoise aux framboises ou à l’abricot[11] — y était établi au début des années 1870. C’est au moment de son rachat le 03 octobre 1875[12] par Henry Doret (1829-1897) que la pâtisserie prendra définitivement son nom. En 1884, Henry Doret cédait la pâtisserie à son fils Célestin[13] qui lui-même s’en séparait en 1898 au profit d’Albert et Berthe Lecante. Ceux-ci avaient donc bien compris le potentiel représenté par un tel emplacement, idéalement situé en face de la gare Saint-Lazare.

Carte postale ancienne de la rue de Rome vers 1900. Sur la gauche on aperçoit l’enseigne Doret coiffant le store clair de la pâtisserie faisant face à la gare Saint-Lazare. Coll. auteur.

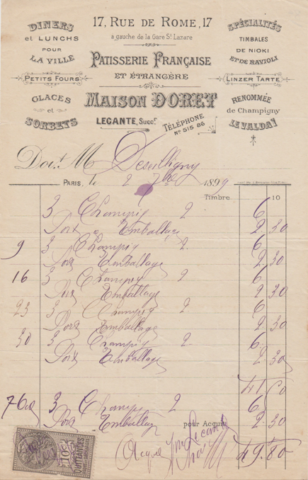

Sur les menus de l’époque parvenus jusqu’à nous, on y retrouve les tartes de Linz qui ont fait la renommée de l’établissement mais aussi les spécialités du couple Lecante comme le Valdaï russe ainsi que toutes les recettes qu’une pâtisserie de cette époque se doit de proposer à sa clientèle[14].

Carte publicitaire, c. 1900. Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

Facture de la maison Doret, 1899. Coll. auteur.

L’intervention de Guimard