Author: Le Cercle Guimard

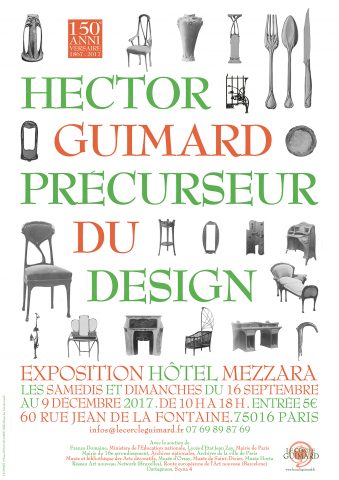

Exposition « Hector Guimard, précurseur du design » à l’Hôtel Mezzara

Du 16 septembre jusqu’au 9 décembre

Du 16 septembre jusqu’au 9 décembre

Hôtel Mezzara

Ouverture exceptionnelle de 9h (au lieu de 10h) à 18h le samedi 9 décembre.

Au mitan de son parcours professionnel, artiste prolixe et novateur, Hector Guimard décidait, en 1903, de se doter d’un lieu de conception et de fabrication dans tous les domaines des arts décoratifs. Ces locaux, situés avenue Perrichont prolongée, ont permis à cet « architecte d’art » de présenter meubles, luminaires, papiers peints, tapis, couverts de table… autant de créations qu’il entendait diffuser en grand nombre.

Détruits pendant la décennie soixante, ces ateliers reprennent vie dans l’exposition « Hector Guimard, précurseur du design » à travers une maquette, des documents et des photos anciennes.

Fort de ses récentes recherches, le Cercle Guimard dresse le panorama méconnu des ambitions de cet architecte de la modernité, en puisant également dans les archives léguées en 1948 par Adeline Oppenheim, veuve d’Hector Guimard, à la bibliothèque des Arts décoratifs et dans des collections privées.

Pour donner plus d’ampleur à cet hommage commémoratif, en cette année du cent-cinquantenaire de la naissance d’Hector Guimard, l’exposition est présentée à l’hôtel Mezzara, qui offre l’occasion unique d’admirer une œuvre d’art total de « Style Guimard » (cf. photos ci-dessous), en particulier son grand hall coiffé d’un étonnant vitrail zénithal, et sa salle à manger une des rares pièces toujours meublée et décorée comme à l’origine.

Exposition « Hector Guimard, précurseur du design »

Hôtel Mezzara, 60, rue Jean de La Fontaine, Paris 16e.

Tous les week-ends, du 16 septembre jusqu’au 9 décembre,

de 10 à 18 heures.

Sans réservation.

Entrée : 5 euros

Gratuit : adhérents, étudiants et – de 18 ans.

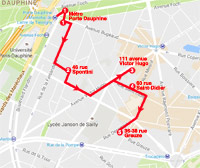

Accès :

Métro jasmin (ligne 9) et église d’Auteuil (ligne 10)

RER C – Station Javel ou Maison de la Radio (12 minutes à pieds)

Lignes de bus ligne 52 (arrêt George Sand), 22, 72

Renseignements : 07 69 89 87 69

Avec le soutien de :

France Domaine, Ministère de l’Education nationale, Lycée d’état Jean Zay, Mairie de Paris, Mairie du 16ème arrondissement, Archives nationales, Archives de la ville de Paris, Musée et bibliothèque des Arts décoratifs, Musée d’Orsay, Musée de Saint-Dizier, Musée Horta, Réseau Art nouveau Network (Bruxelles), Route européenne de l’Art nouveau (Barcelone), Dartagnans et ses donateurs, Scyna 4.

Visites guidées

Les prochaines visites auront lieu en mars.

N’hésitez pas à vous inscrire à notre mailing-list ou à consulter nos réseaux sociaux pour être informé(e).

Journée d’études autour d’Hector Guimard au Musée des Arts Décoratifs le 13 octobre 2017

Notre association a été invitée à participer à la « Journée Guimard » organisée par le musée des Arts Décoratifs, à l’initiative de Mme Evelyne Possémé, conservatrice en chef du département Art nouveau, qui nous fait l’honneur d’être devenue adhérente depuis cette année et de M. Philippe Thiébaut, conservateur général honoraire du patrimoine.

L’engouement suscité par l’annonce de la journée sur le site du musée avait suscité plus de 200 demandes d’inscriptions, bien trop nombreuses pour les 80 places de l’auditorium du musée où les interventions se sont déroulées toute la journée. Elles ont été enregistrées par vidéo et seront prochainement mises en ligne. Nous en avertirons nos abonnés aux alertes (newsletter) de notre site et leur donnerons le lien internet qui leur permettra de les revivre.

Après une introduction de M. Philippe Thiébaut, qui évoquait le colloque qui s’est tenu en 1992 au musée d’Orsay, notre ami M. Alain Blondel a ouvert la séance en faisant le récit à la fois précis et émouvant de sa redécouverte d’un architecte qui n’intéressait alors plus personne.

M. Philippe Thiébaut a fait le point de façon complète sur ce que l’on sait du séjour qu’a effectué en France Adeline Oppenheim-Guimard en 1948, six ans après le décès de son époux à New-York et de manière plus générale sur les répartitions d’objets et de documents qu’elle a généreusement opérées au profit de musées français et américains.

Mme Laure Haberschill, bibliothécaire à la bibliothèque des Arts Décoratifs a approfondi les conditions de l’un de ces dons d’Adeline Oppenheim, en l’occurrence celui d’un important portefeuille de documents, récemment remis au jour.

M. Jérémie Cerman, maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne et auteur d’un ouvrage de référence sur les papiers peints art nouveau, a pu montrer à quel point ce domaine artistique avait intéressé Guimard et a cerné ses créations, majoritairement effectuées de l’époque du Castel Béranger à l’exposition de l’Habitation en 1903.

L’après-midi, Mme Evelyne Possémé a détaillé chaque objet Guimard entré dans les collections du musée des Arts Décoratifs, le plus souvent par don. Étonnamment, Adeline Oppenheim n’ayant pas contacté le musée lors de son passage à Paris, n’a pu donner par la suite qu’une horloge de parquet.

Notre ami et adhérent M. Georges Vigne, conservateur en chef honoraire du Patrimoine, a retracé l’histoire d’un curieux projet d’aménagement d’une station thermale à Enghien en 1926 dans lequel Guimard a probablement été impliqué à un degré qu’il est encore difficile de préciser mais qui montre qu’à cette époque, il est encore une figure largement en vue.

M. Frédéric Descouturelle, doctorant en histoire de l’art et trésorier du Cercle Guimard, s’est attaché à montrer qu’au sein du flux ininterrompu de la création de motifs décoratifs par Guimard, on peut repérer d’assez nombreuses reprises, transformations et combinaisons de motifs. Associées à de fréquents détournements d’utilisation des modèles créés, ces réutilisations ont participé à une politique d’économie tous azimuts, menée par Guimard, tout autant qu’elles témoignent de son caractère à la fois astucieux et désinvolte.

Enfin, notre responsable des visites guidées, Mme Agathe Bigand-Marion, historienne de l’architecture, a conclu la journée par une large revue des articles de presse consacrés à Hector Guimard et à son père. Elle a pu ainsi faire apparaître à quel point l’architecte, loin d’être isolé ou en butte à une hostilité de la presse ou de son milieu professionnel, a fait preuve d’une sociabilité exceptionnelle qui l’a mené bien au delà des occupations traditionnelles de sa profession.

Tous les auditeurs de la journée ont été conviés le lendemain même, en trois groupes, à la visite de notre exposition « Hector Guimard précurseur du design » à l’hôtel Mezzara.

Nous remercions vivement Mme Evelyne Possémé et M. Philippe Thiébaut pour leur invitation ainsi que Monsieur M. Sébastien Quéquet, responsable des programmes culturels du musée des Arts décoratifs, pour son organisation et l’efficacité de son aide sur place.

Adhésion 2018

Vous n’êtes pas encore adhérent du Cercle Guimard ? En nous rejoignant aujourd’hui, votre adhésion est valable jusqu’en décembre 2018.

Pourquoi adhérer ?

L’adhésion offre des tarifs réduits à nos visites guidées et à notre boutique ou encore la gratuité à notre exposition « Hector Guimard, précurseur du design ». Vous serez de plus conviés à nos événements, parmi lesquels notre Assemblée générale, qui permet chaque année de présenter les résultats de nos recherches… et peut-être les vôtres !

De surcroît, votre soutien permet à notre association de poursuivre ses activités en faveur du patrimoine d’Hector Guimard, en particulier le projet lié à l’avenir de l’Hôtel Mezzara. Fort du succès de l’exposition qui s’y déroule jusqu’au 9 décembre, le Cercle Guimard entend continuer son action pour donner à l’Hôtel Mezzara un rôle à sa mesure. Plus que jamais, votre soutien est donc indispensable !

Comment adhérer ?

Le montant annuel de l’adhésion est de :

– 20 euros par personne.

– 30 euros pour les couples.

– 10 euros pour les étudiants et demandeurs d’emploi (sur justificatif ou déclaration sur l’honneur).

– 100 euros pour les membres bienfaiteurs.

> Télécharger le bulletin d’adhésion 2018 (pdf)

Le paiement s’effectue par chèque à l’ordre de : Le Cercle Guimard

Adhésion à adresser au trésorier :

Frédéric Descouturelle

19 rue de la Révolution

93100 Montreuil.

Votre bulletin d’adhésion et votre cotisation peuvent également être remises à l’exposition ou lors de nos visites guidées !

Déjà adhérent ?

Pour une ré-adhésion, un paiement par virement est possible. Merci dans ce cas d’adresser un email à Frédéric Descouturelle pour signaler votre demande de ré-adhésion.

La Casa Vicens de Gaudì à Barcelone

Prise de contact du Cercle Guimard avec l’équipe du projet de restauration et du projet muséal

Tous les amateurs du mouvement moderniste catalan connaissent la Casa Vicens à Barcelone (carrer de les Carolines), première œuvre significative de l’architecte Antonì Gaudì. Elle a été construite de 1883 à 1885 pour Manuel Vicens Montaner, un agent de bourse — et non un industriel en céramique comme on le pensait auparavant —, qui désirait disposer d’une petite maison d’été avec un jardin. Édifiée dans le village de Gràcia, sur les hauteurs de Barcelone, elle a depuis été rattrapée par l’urbanisation rapide de l’agglomération.

Vues anciennes de l’état d’origine de la maison. La rue se trouve à droite des images. © Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya.

L’étroitesse de la rue ne permet que difficilement d’apprécier l’architecture de la maison, mais sa singularité est immédiatement perçue grâce à la vive coloration des briques et à l’emploi de carrelages muraux contrastant avec la pierre ocre en opus incertum. Pour cette première œuvre réalisée en solo, Gaudì a adopté le style néo-mudéjar (néo-mauresque) sans s’y enfermer de façon historicisante, mais au contraire en s’en servant pour développer de nombreuses idées nouvelles. En plus de la maison, on lui doit la construction dans le jardin d’une grande arche dont les réservoirs alimentent une chute d’eau en rideau. La présence sur place d’un palmier va lui inspirer le motif de grille en fonte qui orne le portail.

Grille de clôture de la Casa Vicens, coté extérieur. Motifs de palmier en fonte sur armature métallique. État avant les restaurations. © Casavicens.org.

Une partie de la grille de clôture de la Casa Vicens, coté intérieur, déplacée au Park Güell. Coll. part.

Utilisés à l’extérieur et à l’intérieur, les carreaux de céramique murale sont décorés d’un motif d’œillet, et sont régulièrement tournés d’un quart de tour.

Terrasse de la Casa Vicens. Carreaux en céramique en damier et au motif d’œillet, après restauration. Coll. part.

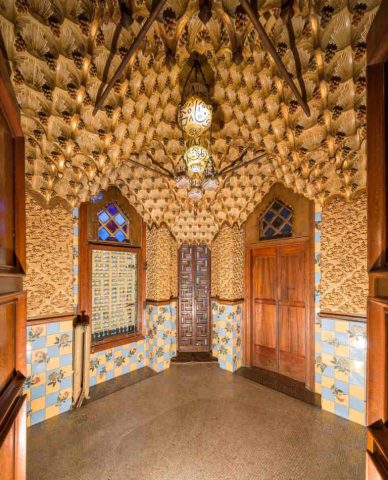

À l’intérieur, une profusion de motifs de végétaux et d’oiseaux ornent l’étage noble et les chambres du premier étage. Si, près de dix ans avant l’invention « officielle » de l’Art nouveau à Bruxelles, il n’y a pas encore de fusion entre structure et décor, plusieurs composantes de ce style, naturalisme, orientalisme et extrême-orientalisme sont déjà présentes.

Une chambre du premier étage. Décor du plafond en papier mâché. Décor de la frise en sgraffite au motif de fougères et de roseaux, partie inférieure des murs en stuc, sol en mosaïque et granito. État avant les restaurations. © Casavicens.org.

Les références religieuses très nombreuses dans l’œuvre ultérieure de Gaudì ne s’affichent pas d’emblée sur la Casa Vicens mais peut-être de façon plus discrète par le motif de la passiflore qui orne l’une des chambres ou la coquille Saint-Jacques au plafond de la salle à manger de l’étage noble.

La salle à manger à l’étage noble. Au plafond, coquilles Saint-Jacques et rameaux d’olivier. État avant les restaurations. © Casavicens.org.

Rameaux d’olivier en papier mâché entre les solives du plafond de la salle à manger. État après les restaurations. Coll. part.

Manuel Vicens, sur lequel peu de renseignements sont encore disponibles, ne conserve la maison que jusqu’en 1899. Son nouveau propriétaire, Antoni Jover Puig, sollicite Gaudì pour agrandir la maison en 1925. Mais, absorbé par le chantier de la Sagrada Familia auquel il dévouera la dernière partie de sa vie, Gaudì décline cette demande. C’est son ami l’architecte Joan Baptista Serra de Martínez qui se chargera des travaux en doublant la maison sur sa façade droite et en lui conservant ainsi une réelle unité stylistique.

Vue de la Casa Vicens depuis la rue. La partie gauche est celle construite par Gaudì en 1883-1885. La partie droite est l’extension réalisée par Serra de Martinez en 1925. État avant les restaurations. © Casavicens.org.

Perdant son statut de résidence mono familiale la maison est alors divisée en trois appartements. Serra de Martinez réalisera d’autres travaux comme la construction d’une chapelle privée dans le jardin et la clôture du terrain par une longue grille reprenant de façon presque démesurée le motif au palmier du portail originel.

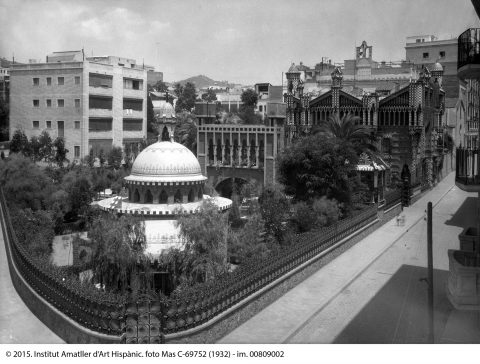

Ce cliché pris en 1932 montre la propriété au maximum de son développement avec la maison dédoublée au fond, l’arche de la chute d’eau dans le jardin, la chapelle en rotonde (bientôt convertie en établissement thermal) et la grille au motif de feuille de palmier, étendue tout au long de la rue. © Institut Amatller d’Art Hispànic.

Au cours des décennies suivantes plusieurs altérations comme le lotissement d’une grande partie du jardin, entraînant la perte de la chute d’eau et de l’ancienne chapelle, ont modifié sa perception.

Restée en mains privées pendant 130 ans, classée monument historique dès 1969, la Casa Vicens offrait parfois aux touristes la possibilité d’entrer dans la propriété pour admirer les extérieurs, mais très peu d’amateurs avaient eu le privilège de pénétrer dans la maison. En 1990, quelques restaurations des intérieurs ont été menées, sans pouvoir toujours retrouver les états d’origine. Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco en 2005, la maison a finalement été acquise par le groupe bancaire Morabanc en 2014 qui a décidé de lui redonner son éclat originel et de mener conjointement un projet muséal. Les travaux en cours devraient se terminer cet automne avec une ouverture prévue à l’automne 2017.

Le projet prôné par le groupe Morabanc est celui d’un « mécénat durable » qui prévoit un équilibre financier à terme, sans l’urgence et l’intensité commerciale que l’on ressent à la visite de la Casa Batlló ou — dans une moindre mesure — de la Sagrada Familia. C’est dans le vaste sous-sol que sera logé l’activité de librairie alors qu’un espace de restauration sera aménagé en mitoyen au niveau du jardin. Le flux des visiteurs sera régulé par un système de pré-achat des tickets d’entrée sur rendez-vous.

La partie historique de la maison fait donc l’objet de restaurations très soigneuses, conseillées par un groupe multidisciplinaire de spécialistes de Gaudí, composé d’historiens, de restaurateurs et de maîtres-artisans et validées par les instances de conservation du patrimoine. Elles visent à s’approcher le plus possible de l’état d’origine et concernent aussi bien l’extérieur où les carreaux de céramique ont été changés à l’identique, que les décors intérieurs où des analyses stratigraphiques ont permis de retrouver les colorations intenses voulues par Gaudì.

Le fumoir. État avant restauration : les alvéoles du plafond en papier mâché avaient été repeintes en doré. © Casavicens.org.

L’espace muséal

En revanche, le fait que la partie droite de la maison ne doit rien à Gaudì et n’a jamais possédé d’aménagements remarquables offrait la possibilité de la modifier intérieurement pour accueillir un espace muséal dédié à l’histoire de la maison mais aussi à un concept très intéressant dans ce cas particulier : la première réalisation significative d’architectes contemporains. Pour Hector Guimard, c’est l’hôtel Jassedé (1893) qui a été sélectionné.

Le choix de cette construction de Guimard est tout à fait judicieux dans la mesure où il s’agit d’un chantier assez similaire à celui de la Casa Vicens : une maison mono familiale située en périphérie d’une grande agglomération, mitoyenne sur un côté, dotée d’une façade sur rue et pourvue d’un jardin. D’autres similitudes se remarquent d’emblée : la présence des céramiques murales qui renforcent la polychromie des façades et une ferronnerie inventive obtenue par transformation de produits industriels. Même le simple grillage est utilisé par les deux architectes alors qu’il est habituellement méprisé par leurs contemporains.

Garde-corps en fonte au niveau des chéneaux de l’immeuble Louis Jassedé, 120 avenue de Versailles. Hector Guimard, 1903. Coll. part.

Balustrade garnie de grillage de l’escalier de l’immeuble Louis Jassedé, 120 avenue de Versailles. Hector Guimard, 1903. Coll. part.

Garde-corps en grillage dans le patio de la Casa Batlló. Antonì Gaudì, 1904-1906. Coll. part.

Dans les cas de la Casa Vicens et de l’hôtel Jassedé, l’appartenance du client à la moyenne bourgeoisie oblige les architectes à recourir à des matériaux économiques de substitution comme le staff, le sgraffite ou la céramique, préférés à des matériaux plus coûteux comme le marbre ou la pierre. Pour la Casa Vicens, Gaudì a placé des décors en papier mâché peints aux plafonds de l’étage noble. Pour ce faire il a fourni des modèles personnels au fabricant Hermenegild Miralles — en 1901, Gaudì construira le portail de la propriété Miralles dans la banlieue de Barcelone, non loin des écuries Güell, toujours visible aujourd’hui —, qui développait alors ce nouveau matériau décoratif à Barcelone. Cette démarche préfigure celle de Guimard, toujours à la recherche de matériaux économiques, anciens comme la fonte ou nouveaux comme le fibrocortchoïna, la pierre de verre Garchey ou le lincrusta Walton, tous aptes à recevoir l’empreinte du « Style Guimard » et dont les produits pourront être ensuite commercialisés. Enfin, ces deux maisons témoignent chacune, à dix ans de distance, de l’impatience de deux architectes utilisant encore un vocabulaire architectural historique — pour l’un le style néo-mudéjar, pour l’autre le style néo-gothique — tout en le dépassant, alors que leur style personnel est sur le point d’éclore.

Le Cercle Guimard a été sollicité il y a plusieurs mois pour fournir des documents anciens ainsi que des photographies actuelles afin de réaliser une maquette de l’hôtel Jassedé qui sera exposée dans l’espace muséal. Nous avons très volontiers répondu à cette demande et noué une relation cordiale avec l’équipe s’occupant du projet barcelonais. Les congés d’été ont été l’occasion d’une visite sur place où nous avons été très aimablement et longuement reçus par Mercedes Mora et Joan Abellà qui nous ont détaillé leur projet et se sont informés sur nos activités parisiennes.

F. D.

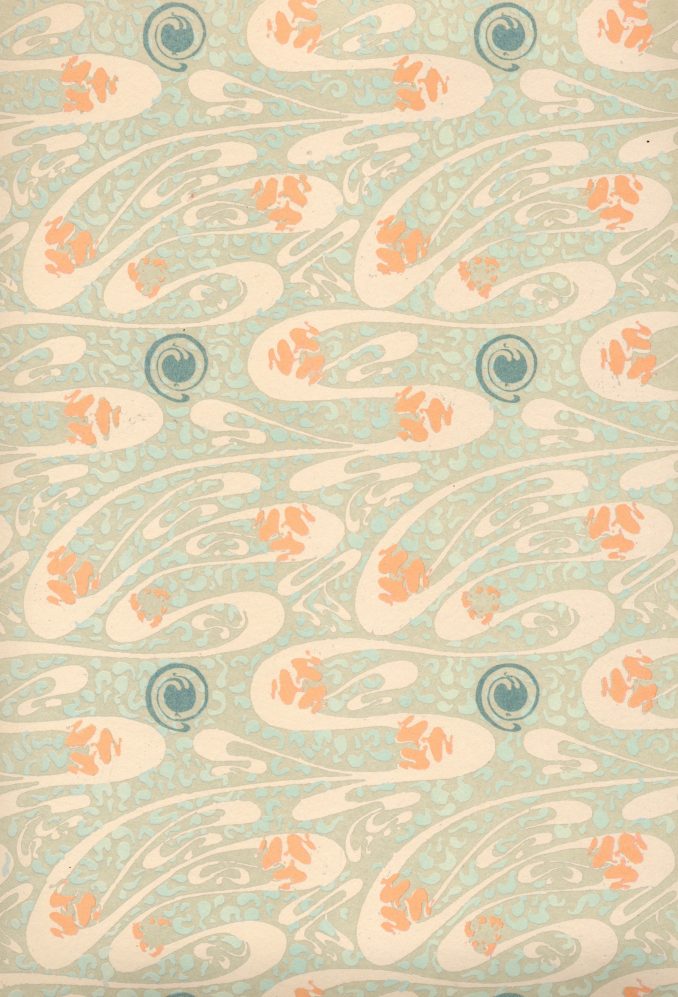

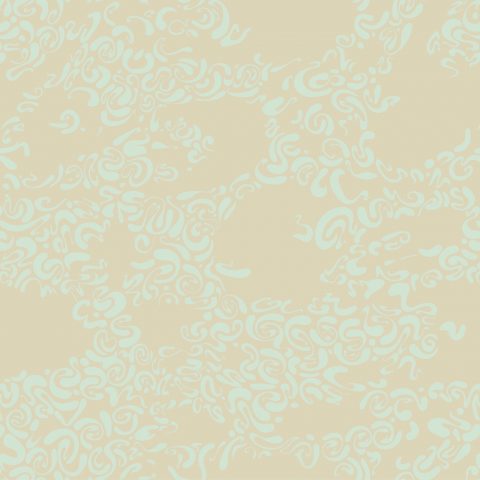

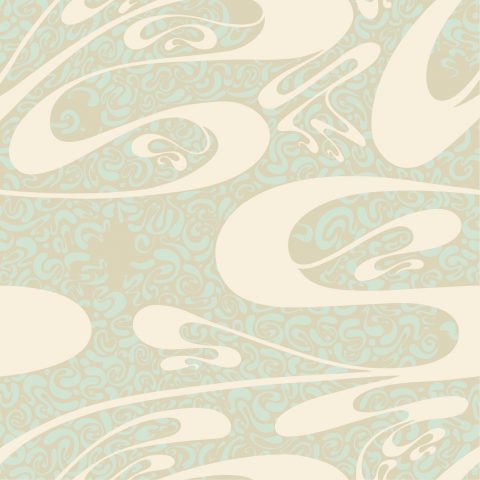

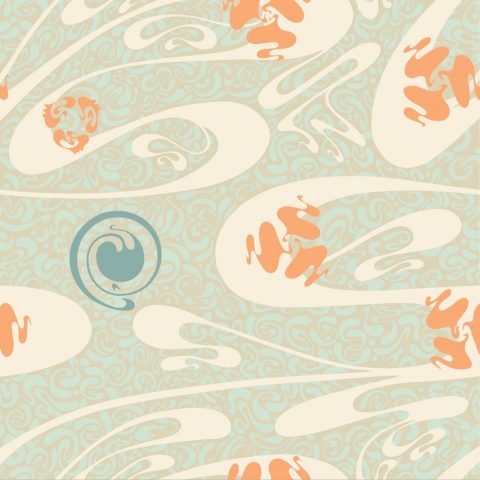

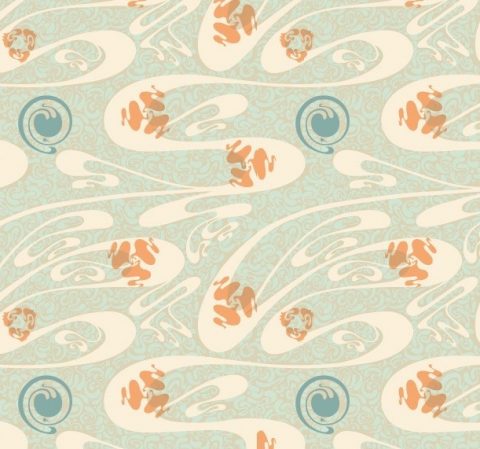

Réédition d’un papier peint d’Hector Guimard

Par le Cercle Guimard et l’Atelier d’Offard

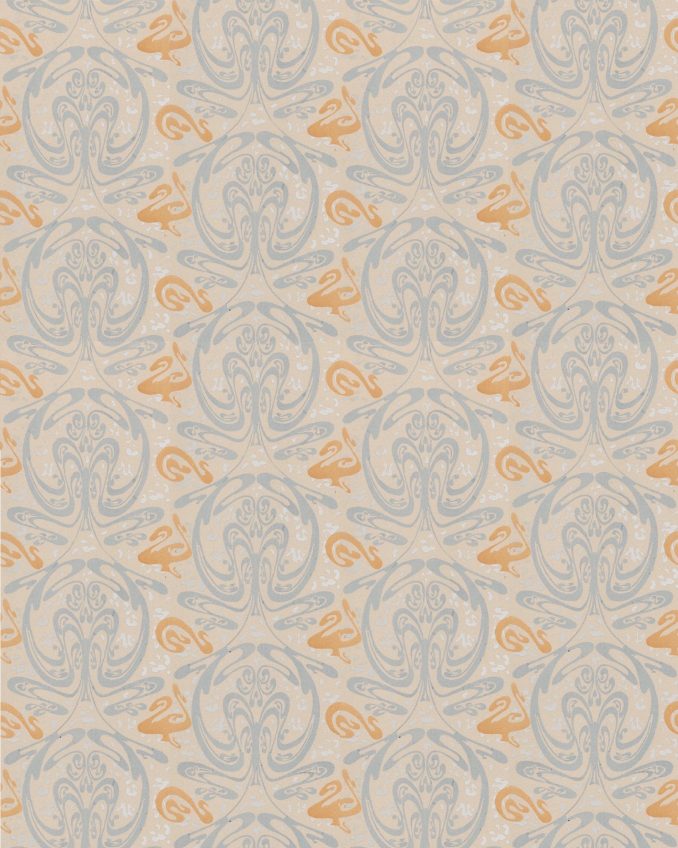

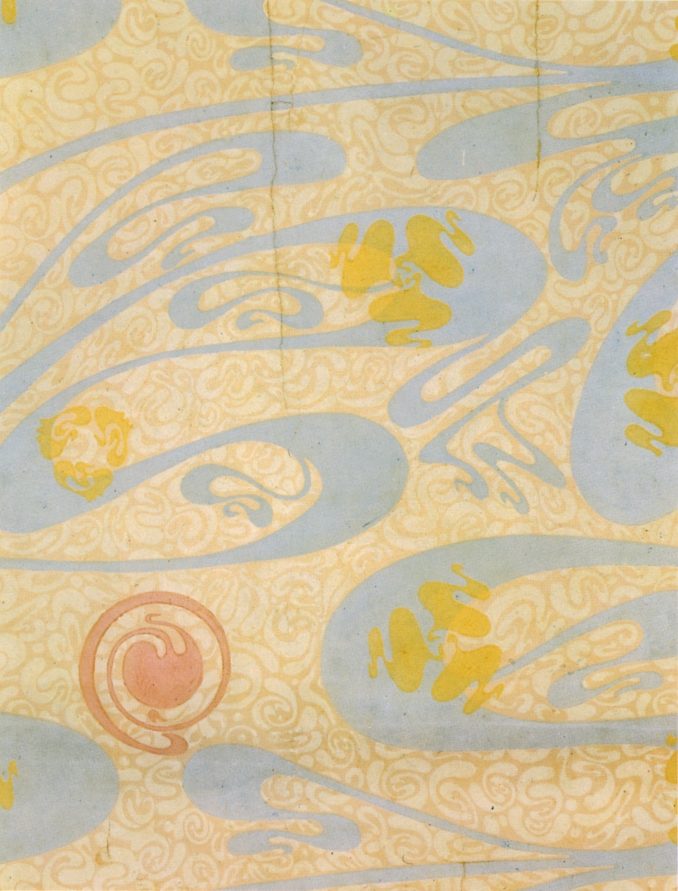

Au début du mois de juin 2017, les visiteurs de l’Hôtel Drouot ont pu découvrir un panneau de papier peint Guimard servant de fond de présentation à une vitrine en acajou attribuée à Guimard (photo ci-contre). Il s’agissait de la première commande de notre réédition du papier peint des chambres à coucher du Castel Béranger. Ce papier sera à nouveau visible lors de notre exposition « Hector Guimard précurseur du design ».

Au début du mois de juin 2017, les visiteurs de l’Hôtel Drouot ont pu découvrir un panneau de papier peint Guimard servant de fond de présentation à une vitrine en acajou attribuée à Guimard (photo ci-contre). Il s’agissait de la première commande de notre réédition du papier peint des chambres à coucher du Castel Béranger. Ce papier sera à nouveau visible lors de notre exposition « Hector Guimard précurseur du design ».

De 1895 à 1898, Guimard construit le Castel Béranger et en décore entièrement l’extérieur et l’intérieur en dessinant chaque détail et en s’intéressant à tous les matériaux et à toutes les techniques qui y seront utilisés : fonte, ferronnerie, grès émaillés, vitraux, quincaillerie, staffs, etc. Par la surface qu’ils occupent, les papiers peints constituent le décor le plus visible des trente-six appartements et aussi celui qui suscitera le plus de commentaires dans la presse spécialisée.

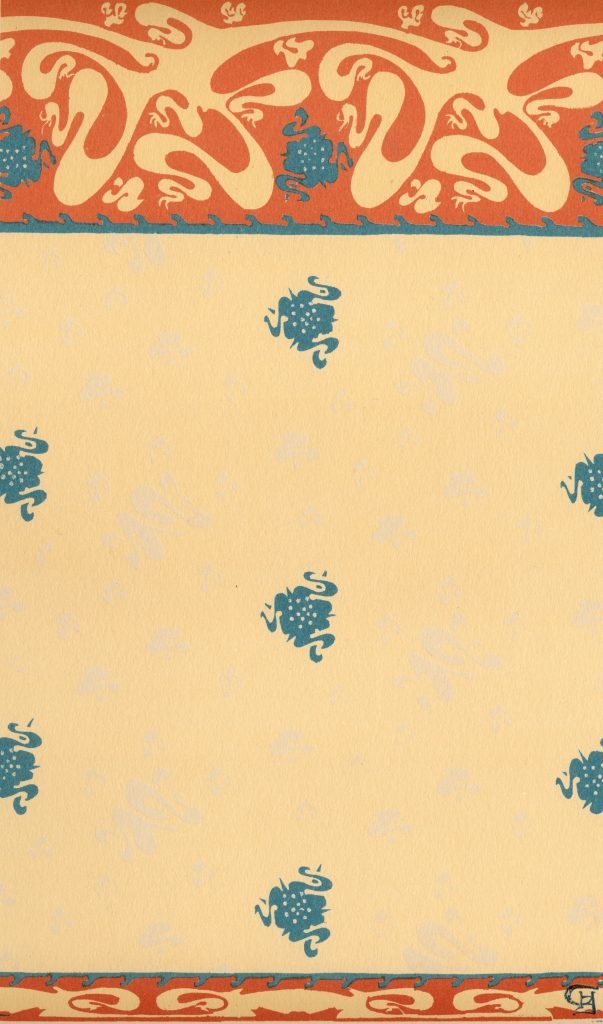

En 1895-1896 quatre modèles de papiers différents sont conçus, chacun destiné à un type de pièce : antichambres, salles à manger, salons et chambres. Ils sont imprimés à la planche par la maison parisienne Le Mardelé, selon une technique plus artisanale et plus prestigieuse que l’impression au rouleau qui est alors la plus répandue. En sus de la couleur du fond, le nombre de tons varie entre deux (pour le papier des salles à manger) et quatre (pour le papier des chambres).

Fragment de lé conservé à la Bibliothèque Forney. Réf. 998. Modèle du papier peint des antichambres du Castel Béranger. Trois tons dont un ton or appliqués sur la couche de fond.

Comme l’affirment les planches de l’album du Castel Béranger (la monographie que Guimard consacre à son immeuble) chaque modèle est sans doute édité en plusieurs jeux de couleurs.

Planche n° 45 de l’album du Castel Béranger. Papier peint des salles à manger du Castel Béranger. Ce papier est le seul à reprendre la classique division tripartite de la surface murale : lambris à la partie inférieure (ici en lincrusta Walton non repésenté), zone intermédiaire à motifs plus discrets et frise plus voyante à la partie supérieure.

Photomontage simulant la juxtaposition de quatre lés de papiers peints des salons du Castel Béranger, réalisé à partir de la planche n° 45 de l’album du Castel Béranger.

Ces papiers sont à la fois les premiers de style Art nouveau en France et la première incursion de Guimard dans ce domaine. Malgré cette inexpérience, il évite l’erreur de composition qui peut soudain se révéler par la présence de bandes horizontales gênantes lorsqu’une grande surface est tapissée. Ses papiers sont au contraire parfaitement équilibrés, aussi intéressants dans le détail que lorsqu’ils sont vus avec du recul. On y retrouve alors sans peine des lignes orthogonales et diagonales qui stabilisent la composition. Très différents les uns des autres, ces quatre modèles gardent un air de famille par leurs motifs curvilignes qui tendent vers une abstraction qu’on ne retrouve pratiquement que sur les papiers peints créés par Henry Van de Velde à Bruxelles en 1894. Clairs et délicatement colorés, ils se singularisent de la production moderne du moment qui est alors dominée par les papiers peints anglais, assez sombres et aux représentations florales serrées. Ils n’auront pas non plus de descendance dans les autres papiers peints modernes qui ne tarderont pas à apparaître sur le marché français et qui privilégieront le plus souvent les stylisations de motifs floraux et animaux dessinés selon les principes d’Eugène Grasset. Si les sinuosités et les motifs tentaculaires des papiers de Guimard les rapprochent bien du domaine du vivant, ils n’offrent pas le soutien rassurant d’une dénomination ou d’une analogie. Aussi ont-ils sans doute participé à l’inquiétude ressentie par quelques esprits lors d’une visite au Castel Béranger…

Depuis, ces papiers peints ont entièrement disparu des appartements de l’immeuble. Si quelques fragments existent en collection privée, seule la bibliothèque Forney à Paris a bénéficié du don de quelques papiers peints Guimard, probablement effectué par Lucien Le Mardelé dans les années trente. Non recoupés, ils n’ont jamais été posés.

Pour la première fois en France, en 2017, le Cercle Guimard réédite l’un de ces modèles — celui des chambres — dans deux jeux de couleurs différents. Le premier jeu est celui du fragment de lé conservé à la Bibliothèque Forney. Il s’agit de l’unique lé connu de ce modèle.

Fragment de lé conservé à la Bibliothèque Forney. Réf. 1000. Modèle du papier peint des chambres du Castel Béranger.

Le second jeu de couleur est celui d’une planche de l’album du Castel Béranger. On notera que cette planche, colorisée au pochoir, est beaucoup moins détaillée que le véritable lé.

Notre graphiste a reconstitué chaque détail du modèle par informatique en vectorisant toutes les formes présentes sur cinq calques successifs (un pour le fond coloré et un par couleur). Il a tenu compte des modifications que la technique d’impression fait subir au dessin en amincissant certains détails courbes ou pointus.

La recherche des couleurs a tenu compte du vieillissement à la lumière et de l’encrassement du lé original. Plusieurs paires d’yeux ont dû être mises à contribution pour définir sur un nuancier Pantone les références les plus approchantes.

Afin de retrouver l’aspect et la texture que ce papier pouvait avoir à l’époque, nous nous sommes adressés à l’Atelier d’Offard à Tours, l’un des rares fabricants à pratiquer la technique de l’impression à la planche. On pourra utilement consulter à ce sujet cette vidéo sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=_CVX_65Zt2I

Cet atelier a été créé par M. François-Xavier Richard qui s’est montré d’emblée intéressé par notre projet. L’entreprise a créé les plaques nécessaires à partir de notre fichier informatique et nous avons défini précisément par contrat les deux jeux de couleurs.

Récapitulons les étapes de l’impression :

Les couleurs que nous présentons sur écran sont très proches mais ne sont pas exactement celles qui sont réellement imprimées. De plus, il faut également tenir compte de la légère transparence des couleurs qui se superposent, effet que nous avons rendu ci-dessous en augmentant la transparence du quatrième calque.

De même que la réédition d’autres objets d’art décoratif de Guimard, cette confrontation avec la technique du papier peint et en particulier de l’impression à la planche a été pour notre association l’occasion de mieux approcher le processus créatif de Guimard.

Pour plus d’information sur l’achat du papier peint, voir notre rubrique « boutique ».

F.D.

Visites d’été à la villa La Hublotière

Comme chaque été, les propriétaires de la villa de Guimard La Hublotière, au Vésinet ont la très grande générosité de faire profiter les amateurs de Guimard des extérieurs de leur villa au Vésinet, du 3 juillet au 19 août 2017 inclus (fermeture exceptionnelle les 14 et 15 juillet).

Comme chaque été, les propriétaires de la villa de Guimard La Hublotière, au Vésinet ont la très grande générosité de faire profiter les amateurs de Guimard des extérieurs de leur villa au Vésinet, du 3 juillet au 19 août 2017 inclus (fermeture exceptionnelle les 14 et 15 juillet).

Connue également sous le nom de Villa Berthe, elle se situe 72 route de Montesson.

Le jardin est ouvert du lundi au samedi, de 12h à 18h et les visites guidées se font sans rendez-vous, à 12h30, 14h, 15h30 et 17h.

Une conférencière décrit l’histoire, l’architecture et le décor de la demeure. La visite est gratuite mais on aura soin de lui laisser une petite gratification méritée !

La Hublotière

72 route de Montesson – 78110 Le Vésinet

Visite guidée le 1er juillet

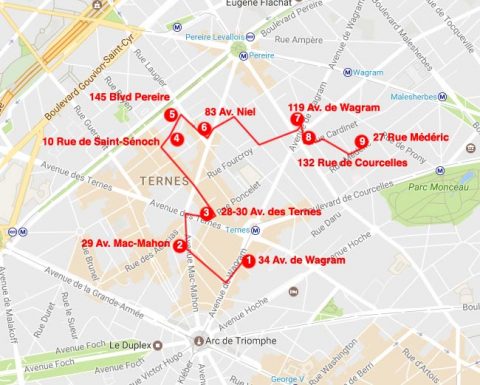

Le Cercle Guimard propose une nouvelle visite guidée le samedi 1er juillet à 15h, sur le thème : « Guimard et ses contemporains : de l’art nouveau à l’architecture en béton. »

Cette visite sera l’occasion de découvrir des constructions emblématiques dans le XVIIe arrondissement. Jules Lavirotte, Georges Massa, Auguste Perret ou encore Théo Petit, vont tenter d’exprimer leur art à travers le choix de matériaux qui leur permettent de colorer leur édifice ou questionner la hiérarchie de valeur en mettant en avant, non pas la pierre onéreuse et traditionnelle, mais le béton. Chacun proposera sa vision de l’architecture moderne, au travers de l’habitat ou d’espaces commerciaux, afin de répondre aux demandes de leurs contemporains tout en proposant un paysage urbain résolument nouveau, et qui deviendra emblématique du XXe siècle.

Cette visite sera l’occasion de découvrir des constructions emblématiques dans le XVIIe arrondissement. Jules Lavirotte, Georges Massa, Auguste Perret ou encore Théo Petit, vont tenter d’exprimer leur art à travers le choix de matériaux qui leur permettent de colorer leur édifice ou questionner la hiérarchie de valeur en mettant en avant, non pas la pierre onéreuse et traditionnelle, mais le béton. Chacun proposera sa vision de l’architecture moderne, au travers de l’habitat ou d’espaces commerciaux, afin de répondre aux demandes de leurs contemporains tout en proposant un paysage urbain résolument nouveau, et qui deviendra emblématique du XXe siècle.

Durée : environ 2 heures

Rendez-vous : 34 avenue de Wagram – Paris 17

Toute inscription doit se faire uniquement via le formulaire en ligne. Accéder au formulaire.

Les paiements se feront soit par virement, soit en espèce sur place.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.