Author: f.descouturelle

La Grande Tuilerie d’Ivry — Seconde partie : Muller et l’Art nouveau

Cette série d’articles consacrés à l’entreprise du céramiste Émile Muller à Ivry donne un aperçu de ses créations dans le domaine de l’Art nouveau. Le premier article résumait l’historique de l’entreprise. Dans ce second article nous abordons plus précisément les collaborations avec les artistes et les architectes de ce mouvement artistique. Les troisième et quatrième article s’intéresseront aux éditions de modèles d’Hector Guimard chez Muller & Cie et le cinquième au secteur des cheminées.

Après le décès d’Émile Muller en 1889 au lendemain de l’Exposition universelle, la direction de l’entreprise échoit à son fils Louis d’Émile Muller. Ce dernier développe un secteur artistique en éditant des artistes contemporains et en intensifiant les relations avec les architectes pour la création de nouveaux modèles qui seront édités ou non.

L’hôtel particulier dit La Pagode édifié dans un style japonais en 1895-1896 par l’architecte Alexandre Marcel pour le directeur du Bon Marché, au 57 rue de Babylone à Paris, en est un bon exemple. Seule une partie du décor en grès émaillé se retrouve sur le catalogue.

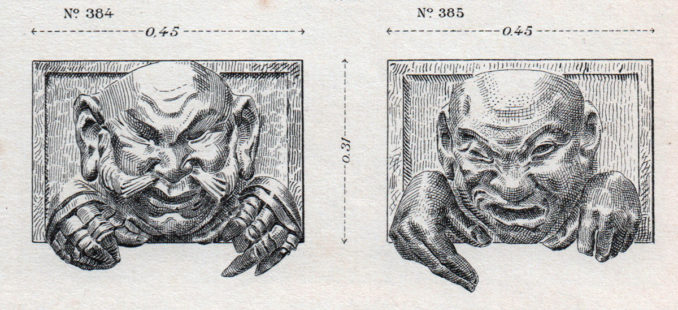

Deux panneaux du décor de La Pagode, architecte Alexandre Marcel, 1895-1896, 57 rue de Babylone, Paris. Catalogue Muler et Cie n° 2, 1904, pl. 15. Coll. part. Chaque panneau : 12 kg ; terre cuite rouge ou blanche : 15 F-or ; terre cuite émaillée : 30 F-or ; grès non émaillé : 20 F-or ; grès émaillé : 40 F-or.

Parmi les jeunes créateurs qui entrent en relation avec Muller & Cie, beaucoup vont participer de près ou de loin au mouvement artistique de l’Art nouveau, tourné vers l’art décoratif et l’architecture. Leur travail va générer un grand nombre de nouveaux modèles qui sont susceptibles pour certains d’être réemployés par d’autres. Il est donc essentiel pour une entreprise telle que la Grande Tuilerie d’Ivry de se maintenir au goût du jour et de pouvoir fournir sans retard ceux des architectes, entrepreneurs et décorateurs qui ne sont pas eux-mêmes des créateurs mais qui désirent donner à leur travail un aspect moderne. Les catalogues Muller & Cie vont donc intégrer un nombre conséquent de modèles de style Art nouveau.

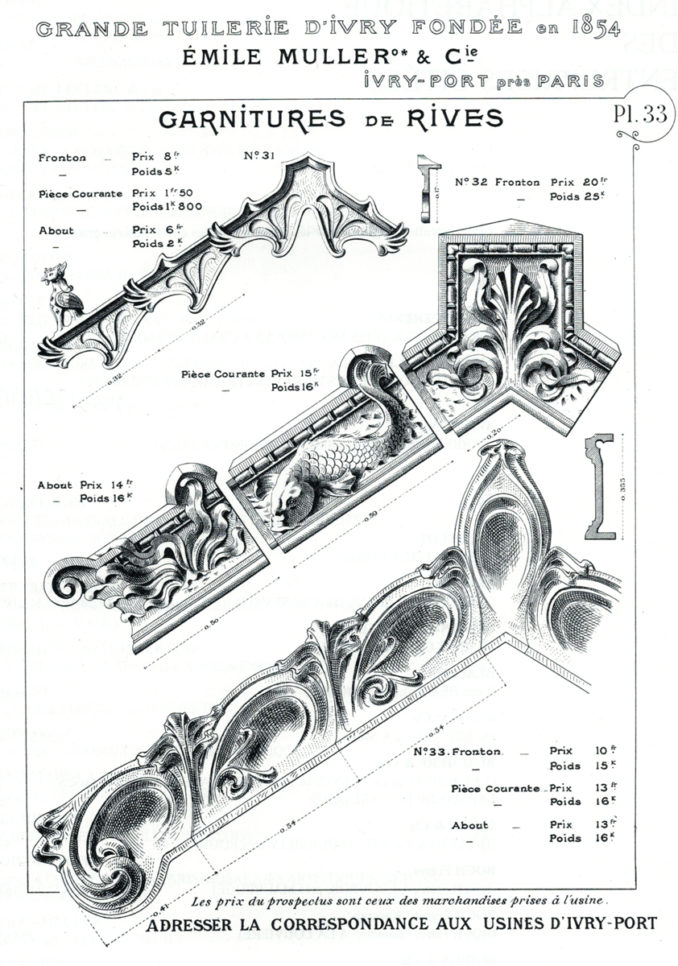

Le catalogue n° 1 qui comprend les matériaux de construction avec les briques et les tuiles, s’enrichit de modèles dans lesquels l’Art nouveau fait une apparition discrète à la planche 33 avec deux modèles de tuiles de rives et frontons qui encadrent un modèle plus traditionnel néo-Renaissance. Il s’agit de modèles non signés par un architecte et qui ont donc été achetés à un artiste industriel anonyme.

Tuiles de rives du catalogue Muller & Cie n° 1, pl. 33. 1903. Reproduction d’après La Céramique architecturale à travers les catalogues des fabricants, p. 167.

Nous nous appuierons plus volontiers sur le pléthorique catalogue n° 2 de 1904, essentiellement consacré aux produits destinés au décor architectural extérieur et intérieur, mais qui comprend aussi des vases, des objets d’art et des bibelots. On y retrouve de nombreux artistes connus et parmi ceux qui travailleront dans le courant de l’Art nouveau on peut citer les sculpteurs Pierre Roche, Ringel d’Illzach, Jean Dampt, Timoléon Guérin ou Louis Chalon.

La Grande Tuilerie d’Ivry — Première partie : l’entreprise Muller

Cette série d’articles consacrés à l’entreprise du céramiste Émile Muller à Ivry donne un aperçu de ses créations dans le domaine de l’Art nouveau. Dans ce premier article nous abordons l’historique de l’entreprise et la variété de ses créations. Un second article s’intéressera à la production de Muller dans le style Art nouveau, les troisième et quatrième articles aux éditions de modèles d’Hector Guimard et un cinquième au secteur des cheminées.

Émile Muller (1823-1889) est originaire d’Altkirch en Alsace, près de Mulhouse. Issu d’une famille aisée, il termine ses études à Paris en sortant diplômé de l’Ecole Centrale des Arts et Manufacture en 1844. Il en sera par la suite professeur de constructions civiles pendant 24 ans, à partir de 1864.

Portrait d’Émile Muller. Centre de documentation de l’École Centrale Paris. Droits réservés.

Son implication dans le domaine de l’enseignement se manifeste aussi par sa participation à la fondation de l’École Spéciale d’Architecture[1] et de l’École libre des Sciences Politiques (actuelle Sciences-Po). Il préside également la Société des ingénieurs civils où il aura Gustave Eiffel comme successeur. Animé d’idées sociales, après avoir construit plusieurs équipement publics, Émile Muller réalise une cité ouvrière à Mulhouse en 1853, première expérience française de logements familiaux décents avec jardinets. Il s’engage aussi dans les protections des ouvriers contre les accidents de travail.

L’année suivante, en 1854, Émile Muller fonde une société de fabrication de tuiles à Mulhouse puis quelques mois plus tard achète un grand terrain pour fonder la Grande Tuilerie d’Ivry, située en bord de Seine, sur la route nationale Paris-Bâle, à proximité de carrières d’argile de la banlieue sud de Paris. Une salle d’exposition et de vente sera ouverte à une date que nous ne connaissons pas mais sans doute très postérieure, à une adresse plus prestigieuse : 3 rue Halévy, près de l’Opéra de Paris.

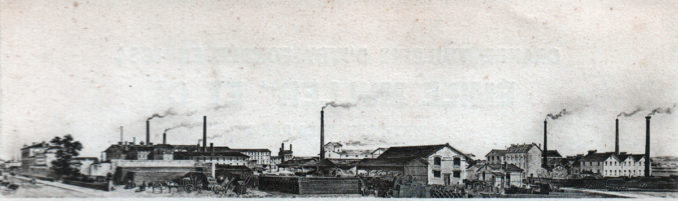

Vue générale de la Grande Tuilerie d’Ivry. La façade de l’usine sur la route, face à la Seine, est du côté gauche. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, p. 1. Coll. part.

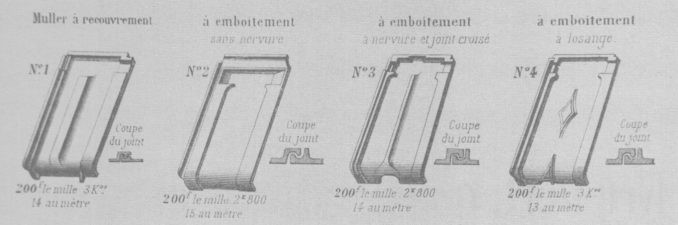

L’usine produit tout d’abord des tuiles à emboîtement selon le procédé breveté par les frères Gilardoni, eux aussi originaires d’Altkirch.

Tuiles à emboîtement. Catalogue Muller & Cie n° 1, 1895-1896. Coll. Bibliothèque des Arts décoratifs.

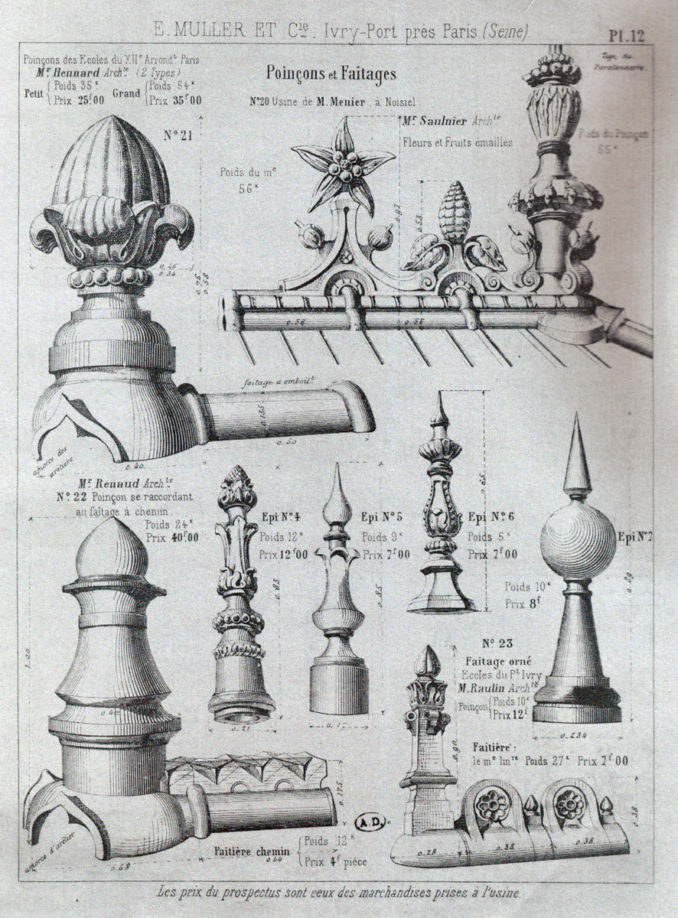

Les accessoires de toitures tiennent une part importante de la production car ils permettent de personnaliser un bâtiment. Plusieurs architectes sont donc à l’origine d’un certains nombre de modèles spéciaux qui peuvent ensuite être édités.

Modèles de faîtières. Catalogue Muller & Cie n° 1, 1895-1896, pl. 12. Coll. Bibliothèque des Arts décoratifs.

Après le démarrage de la fabrication de produits émaillés en 1866, la Grande Tuilerie d’Ivry diversifie ses activités en produisant des briques brutes et émaillées et des décors de façade en terre cuite, brute ou émaillée. Leur composition permet une cuisson à haute température les rendant imperméables.

Briques émaillées Muller sur une entrée d’immeuble, 10 rue de la Croix Faubin à Paris. Photo auteur.

En 1871-1872, Muller fournit son premier décor architectural d’envergure pour le moulin de la chocolaterie Menier à Noisiel, premier bâtiment à structure métallique portante au monde, dû à l’architecte Jules Saulnier.

Moulin de la chocolaterie Menier à Noisiel, Jules Saulnier architecte, 1871. Photo internet. Droits réservés.

Peu après, en 1875, l’usine compte 150 ouvriers. Muller est bien sûr présent aux Expositions universelles, celle de 1867 et celle de 1878 où il assure le succès de la céramique architecturale. À l’Exposition universelle de 1889, les dômes des palais des Beaux-Arts et des Arts libéraux parés de ses tuiles émaillées bleu turquoise font sensation.

Exposition universelle de 1889, palais des Beaux-Arts, architecte Formigé, dôme en tuiles émaillées bleu turquoise par Muller. Photo National Gallery of Art, Washington. Droits réservés.

Il y présente également pour la première fois des grès émaillés. La reproduction de la Frise des archers[2] du palais de Darius 1er à Suse (Perse), entreprise en grès émaillé pour cette exposition, ne sera pas achevée à temps et ne sera finalement exposée qu’en 1893 à l’Exposition universelle de Chicago. Quant à la reproduction par Muller de la Frise des lions issus du même palais de Darius 1er, elle se fera au Salon des Artistes Français en 1896. Entre temps, ces deux thèmes auront été mêlés et complétés par des colonnes et des jardinières pour le décor du jardin d’hiver d’un hôtel particulier en 1893, décor ensuite proposé sur catalogue et facturé au nombre d’archers demandé.

Frises des archers, d’après la frise du palais de Darius 1er à Suse (Perse) du musée du Louvre. Vestibule de l’immeuble 11 rue des Sablons à Paris. Photo auteur.

C’est à l’issue de l’exposition qu’Émile Muller décède le 11 novembre 1889. Son fils Louis (1855-1921), dit Louis d’Émile, lui succède alors à la direction de la société dont le nom devient « Émile Muller & Cie ». Tout en conservant la production de briques émaillées et de tuiles mécaniques de la Grande Tuilerie d’Ivry, Louis d’Émile Muller lui ouvre de nouveaux domaines d’exploitations.

L’épidémie de faux entourages de métro en bronze aux États-Unis — Troisième partie : passé et avenir

La bonne compréhension de cet article nécessite la lecture préalable des deux articles précédents. Le premier traite du faux entourage de métro vendu par Bonhams à New York en 2019 et le second des autres faux entourages en bronze connus aux Etats-Unis.

Rappelons que Guimard ne travaille pour la CMP[1] que de 1900 à 1902. À partir de 1903, la compagnie utilise ses modèles pour équiper des accès de différentes largeurs avec des entourages découverts à fond orthogonal ainsi que des accès secondaires dont les derniers sont mis en place en 1922. En tout, 167 ouvrages Guimard seront créés[2]. En 1908 on enregistre la première suppression d’un accès. Épisodiques dans les années vingt, les démontages d’accès Guimard se multiplient ensuite et leur nombre enregistre un premier pic dans les années 30. Après la coupure de la Seconde Guerre mondiale et la reprise de la CMP par la RATP en 1945, les suppressions reprennent lentement dans les années 50 pour monter en flèche dans les années 60. Un premier arrêté de protection à l’ISMH en 1965 ne concerne qu’un petit nombre d’accès et il faudra attendre 1978 pour qu’une protection totale leur soit enfin offerte. À cette date, 79 accès Guimard ont été démontés. Parmi les entourages découverts subsistants, bon nombre ont vu leur portique fragilisé être remplacé par un candélabre Dervaux. En l’absence de pièces en stock issues de la récupération sur les ouvrages Guimard démontés depuis des décennies, l’entretien des accès subsistants nécessite dès 1976 la commande de nouvelles pièces réalisées par surmoulage à la fonderie GHM. Ce procédé induit un léger rétrécissement de ces copies en raison du retrait du métal lors du refroidissement qui suit la coulée. À partir de 1983, des fontes de nouvelle génération sont produites aux dimensions exactes grâce à la création de nouveaux modèles en aluminium moulé. C’est finalement en 2000 que la RATP réalise une campagne de restauration complète des accès Guimard, leur redonnant l’aspect qu’ils présentent aujourd’hui.

État de l’entourage de la station Europe avant les restaurations de l’an 2000. Le portique a été abattu et remplacé par un candélabre Dervaux à gauche. Photo RATP. Droits réservés.

État de l’entourage de la station Europe après les restaurations de l’an 2000. Le portique a été rétabli au moyen d’une copie fournie par la fonderie GHM et d’une nouvelle enseigne en lave émaillée fournie par la société Pyrolave. Photo auteur.

Les caractéristiques communes des faux entourages en bronze

Toutes les copies d’entourages en bronze dont il a été question dans nos deux articles précédents (nous en excluons celui de la National Gallery of Art de Washington) présentent de fortes similitudes entre elles. Ces entourages ne comprennent jamais de pierre de socle d’origine. Il s’agit toujours d’entourages découverts à fond orthogonal et jamais de fond arrondi[3]. Si le nombre de modules en longueur est variable et parfois incomplet, le nombre de modules en largeur est toujours de trois — configuration la plus courante sur le réseau parisien — ce qui correspond à une trémie d’environ trois mètres et permet de déterminer une largeur de porte-enseigne. La partie supérieure du porte-enseigne de ces entourages a une forme légèrement arrondie sur laquelle nous reviendrons plus loin mais qui détermine une augmentation de la hauteur de l’enseigne. Ces entourages ne comportent d’ailleurs jamais d’enseigne d’origine (qu’elle soit en lave émaillée ou en tôle rouge à lettres pochoir) ce que l’on serait en droit d’attendre du démontage d’un entourage ancien. Dans deux cas l’enseigne est en tôle peinte avec un lettrage discordant (tôle rouge avec lettrage blanc type édicule grand M pour Toledo ; tôle jaune avec lettrage vert entourage grand M comprimé pour la vente Phillips à New York). Pour l’entourage de Houston il s’agit de deux plaques d’un alliage de cuivre, peintes et rivetées sur un pourtour en fer avec un lettrage entourage grand M correct mais approximatif. Dans le cas de la vente Bonhams l’enseigne est tout simplement manquante.

Les photos détaillées fournies par la maison de vente Bonhams nous ont montré l’aspect initial de la mise en peinture de ces faux entourages.

Détail du pilier et de l’arche droits de l’entourage de la vente Bonham à New York en 2019. Photo Bonhams.

Mais une étude plus précise est fournie par le rapport d’état de l’entourage de Houston rédigé par Steven L. Pine en 2002. Il mentionne une première couche d’accrochage couleur terre de Sienne brûlée posée sur le bronze, puis l’utilisation concomitante d’une peinture vert de chrome foncé et d’une peinture blanche pour les reliefs. Cette première mise en peinture est sans doute celle qui a prévalu pour la plupart des faux entourages en bronze puisque nous la retrouvons à peu de chose près sur le potelet d’angle de la vente Chayette & Cheval en 2019. Les faussaires n’ont pas poussé l’abnégation jusqu’à multiplier les repeints alors que les éléments anciens du métro de Paris ont subi au fil des ans de multiples mises en peinture avant leur restauration en 2000 où ils ont été décapés et repeints[4]. Pour les entourages de Toledo et Houston, exposés en extérieur, une nouvelle mise en peinture plus récente a été réalisée. Celui de Houston est recouvert par une peinture époxy verte rehaussée de blanc sur les reliefs.

Pourquoi le bronze ?

L’épidémie de faux entourages de métro en bronze aux États-Unis — Seconde partie : les autres copies en bronze connues

L’entourage découvert de métro en bronze vendu en 2019 par Bonhams à New York était en réalité le quatrième faux entourage de cette nature dont nous avons été informé et qui tous sont présents sur le territoire américain. Nous les présentons ci-dessous dans l’ordre dans lequel ils sont venus à notre connaissance mais qui n’est pas l’ordre chronologique dans lequel ils ont été fabriqués et vendus.

Vente Phillips à New York

La première copie en bronze est un entourage découvert incomplet comprenant un portique et seulement neuf modules. Il a été vendu le 24 mai 2007 par la maison de vente Phillips à New York sur Liveauctioneers. Estimé de 450 000 à 550 000 $, il a été adjugé 340 000 $[1]. À cette époque nous ignorions que ses pièces modelées étaient en bronze.

Entourage découvert comprenant neuf modules vendu à New York par Phillips Live Auctioneers le 24 mai 2007. Photo internet. Droits réservés.

Nous pensions l’avoir perdu de vue quand nous est récemment parvenue la photo ci-dessous, prise au Driehaus Museum à Chicago.

L’épidémie de faux entourages de métro en bronze aux États-Unis — Première partie : une vente aux enchères qui fait « flop »

Cette série de trois articles développe un aspect traité dans le livre Guimard L’Art nouveau du métro, paru en 2012 aux éditions La Vie du Rail. Nous y utilisons les termes d’entourages « anciens » ou « authentiques » du métro de Paris, de « copies » et de « faux » que nous devons tout d’abord expliciter. Nous considérons comme « authentiques » ou « anciens » les entourages et édicules du métro de Paris dont les éléments ont été édités d’après les modèles de Guimard depuis la création du métro en 1900 jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1922. Cependant les accès de métro Guimard actuellement présents sur le réseau parisien ne sont qu’en partie authentiques car bon nombre d’entre eux ont subi à partir de 1976 des restaurations plus ou moins complètes où des éléments disparus ont été remplacés par des copies. Celles-ci ont été rééditées tout d’abord par surmoulage, puis avec de nouveaux moules aux dimensions exactes. C’est avec ces copies d’éléments qu’au cours de ces dernières années la RATP a fourni des entourages complets aux compagnies de métro de différentes villes étrangères (Lisbonne, Mexico, Chicago et Moscou). Il s’agit là de copies d’entourages, mais pas de « faux » au sens légal du terme puisqu’il n’a jamais été question de les faire passer pour des entourages anciens de Paris. En revanche, nous allons nous intéresser à une série de copies d’entourages qui sont des faux car ils ont été créés avec l’intention de les vendre comme authentiques.

En mars 2019 nous avons été contacté par la représentante en France de la filière américaine d’une maison de ventes aux enchères britannique bien connue : Bonhams. Elle nous proposait de nous prononcer sur un « exceptionnel ensemble de Guimard » et d’en rédiger la notice de présentation pour sa vente prévue en juin 2019 à New York. Pressentant de quoi il pouvait être question et contrairement à nos habitudes, nous avons répondu favorablement à cette demande. Nous avons alors eu confirmation qu’il s’agissait bien d’un nouvel entourage de métro parisien qui se vendait aux États-Unis…

Portique de l’entourage de métro vendu par Bonhams New York en juin 2019. Photo Bonhams.

Section de balustrade de l’entourage de métro vendu par Bonhams New York en juin 2019. Photo Bonhams.

Comme nous commençons à avoir une certaine expérience des « nouveaux-entourages-de-métro-parisien-se-vendant-aux-États-Unis » et sans encore dévoiler nos batteries, nous avons aussitôt demandé des précisions à Bonhams New York.

Le premier élément que nous avons voulu éclaircir était la nature du métal employé pour les pièces modelées de l’entourage. Comme nous nous y attendions, il nous a été répondu qu’elles étaient en bronze. Ce simple fait impliquait à lui seul que ces pièces avaient été surmoulées et coulées dans un matériau autre que les pièces originales [1] et que l’entourage était donc une copie.

Nous avons aussi demandé des photographies supplémentaires, ciblées sur des points où nous étions à peu près sûr de trouver matière à faire des commentaires. Les clichés qui nous ont été fournis confirmaient l’hypothèse d’une copie en montrant que certaines pièces modelées présentaient un aspect discordant avec celui qu’elles auraient dû avoir et que leur assemblage souffrait d’erreurs et d’approximations.

En plus des photos demandées, la maison Bonhams nous a fourni deux documents :

- la reproduction d’un inventaire, non daté, rédigé par M. Dean P. Taylor à Fresno (Californie) et adressé à M. Joe Walters à Minneapolis (Minnesota).

- un certificat d’authenticité rédigé en anglais par l’expert français M. Nicolaas Borsje [2] le 9 juillet 1993. Il fait référence à un entourage de métro acheté par M. Arnold P. Mikulay en 1991 [3].

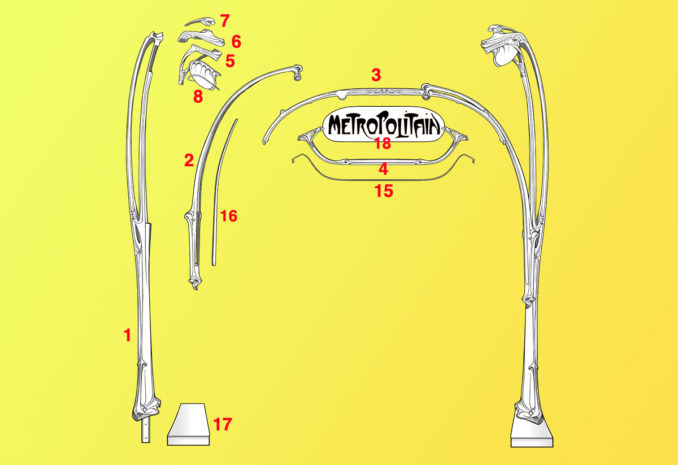

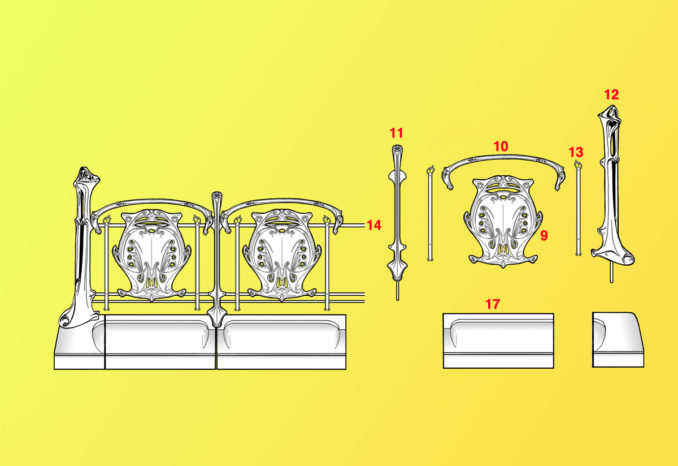

Afin de faciliter la description d’un entourage découvert, nous rappelons ci-dessous les noms que nous avons attribués à ses éléments constitutifs :

1- piliers (fonte).

2- arches (fonte).

3- porte-enseigne supérieur (fonte).

4- porte-enseigne inférieur (fonte).

5- étriers (fonte).

6- casques (fonte).

7- cimiers (fonte).

8- verrines de signalisation (originellement en verre soufflé-moulé) puis remplacées par des globes de signalisation (matériau de synthèse moulé).

Éléments constitutifs d’un entourage découvert du métro de Paris par Guimard. Dessin auteur.

9- écussons (fonte).

10- arceaux (fonte).

11- potelets de milieu (fonte).

12- potelets d’angle (fonte).

13- flammes (fers en U en acier laminé, découpés et pliés aux extrémités).

14- fers (fers en U en acier laminé).

15 & 16- lames (barres en acier laminé).

17- pierres de socle (Comblanchien).

18- enseigne (lave émaillée).

Éléments constitutifs d’un entourage découvert du métro de Paris par Guimard. Dessin auteur.

Nous avons donc envoyé à la maison de vente Bonhams l’argumentaire suivant :

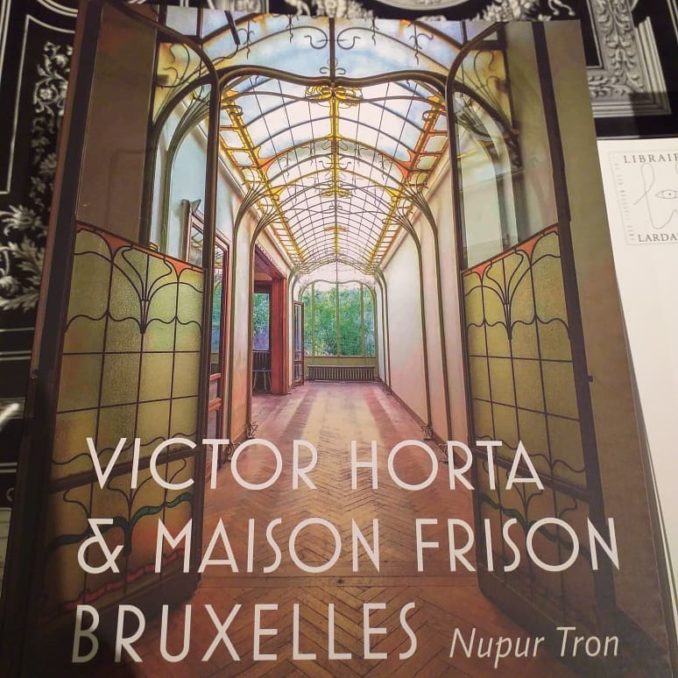

Signature du livre de Nupur Tron à la galerie Aveline

Après avoir fait sa connaissance il y a deux ans lors d’une visite privée de l’hôtel Mezzara, c’est avec plaisir que nous avons retrouvé Nupur Tron à la galerie Aveline, place Beauvau à Paris, le 21 novembre en fin d’après-midi, pour la présentation de son livre consacré à la maison Frison de Victor Horta.

Après l’actualité passée sur notre site le 12 novembre, plusieurs adhérents du Cercle Guimard étaient également présents et ont pu profiter de la somptuosité de l’exposition L’Apothéose du génie présentée par la galerie et qui regroupe un ensemble exceptionnel de chefs-d’œuvre d’art décoratif qui ont figuré aux Expositions universelles[1].

Nupur Tron s’est passionnée pour l’Art nouveau lorsqu’elle a fait l’acquisition en 2017 de la maison Frison à Bruxelles. Depuis, elle a entrepris de compléter sa restauration et « de rétablir cette maison dans toute sa gloire ». Elle y habite d’ailleurs, ce qui en fait « la seule maison de Horta dans laquelle on vit aujourd’hui. » Pour soutenir son initiative, elle a créé la Fondation Frison Horta qui gère cette restauration et s’emploie à faire connaître et apprécier cette maison magnifique que nous projetons d’aller bientôt visiter.

Pour faire connaître ce lieu merveilleux et pour partager son engagement, elle vient de publier un livre consacré à la maison[2]. Écrit en anglais et en français, plus qu’un livre d’historien d’art, cet ouvrage est bien celui d’une enthousiaste et d’une personnalité passionnée par les arts.

[1] Cette très belle exposition est prolongée pendant quelques semaines.

[2] 128 pages, format 23 x17 cm, 30 €, éditions Sterck & Vreese, 2019, ISNB 978 90 5615 5438.

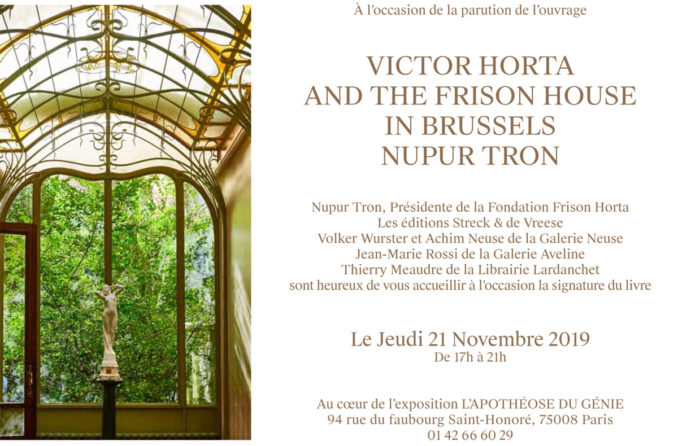

Invitation à rencontrer Mme Nupur Tron à l’occasion de la signature de son livre « Victor Horta & maison Frison Bruxelles »

Paris – Galerie Aveline

Jeudi 21 novembre 2019

En 2017, Nupur Tron tombe sous le charme de l’hôtel Frison. Elle fait l’acquisition de cet hôtel particulier de six étages dessiné par Victor Horta en 1894 et situé au 37 de la rue Lebeau à Bruxelles. Avec une énergie et une détermination incroyable, elle entreprend à ses frais d’importants travaux pour retrouver son décor d’époque et révéler le lieu.

Afin d’accompagner ce projet, Nupur Tron crée en 2018 la Foundation Frison Horta avec la volonté d’ouvrir le lieu à de nombreuses manifestations dans un esprit d’échange et de partage. Son plus grand souhait : établir des ponts culturels entre l’Ouest et l’Est, en particulier avec son pays natal – l’Inde.

Jeudi 21 novembre, Nupur Tron sera accueillie par La Galerie Aveline, place Beauvau, pour la signature de son livre consacré à l’hôtel Frison. L’occasion est aussi de découvrir l’exposition « L’Apothéose du Génie » – une collection privée de 250 objets inédits provenant de l’Exposition Universelle de 1900 à Paris et appartenant à la Galerie Neuse.

Le Cercle Guimard soutient fortement le travail et les initiatives de Nupur Tron. Sa liberté, son dynamisme et ses initiatives apportent un souffle rafraichissant pour la promotion de l’Art nouveau.

N’hésitez pas à venir nombreux à sa rencontre.

https://foundation-frison-horta.be

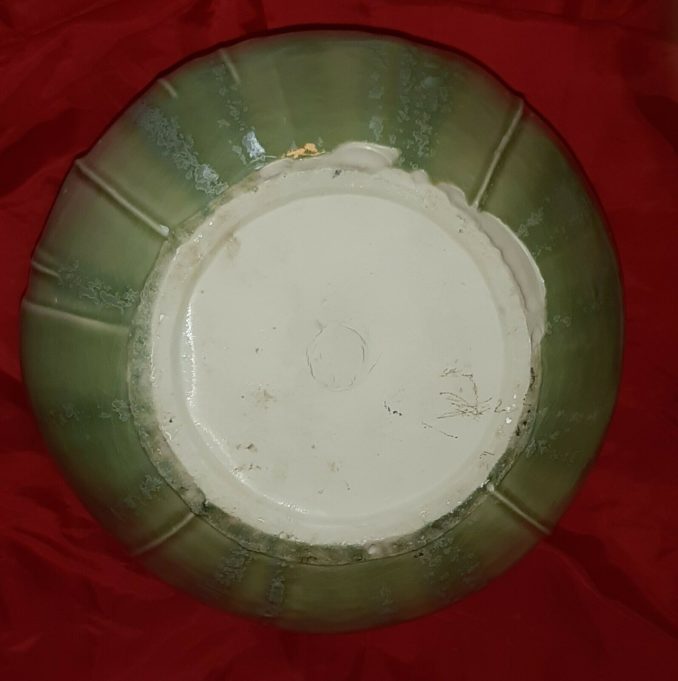

Un cache-pot en porcelaine

Présenté comme étant un tirage du cache-pot de Chalmont de Guimard édité à la Manufacture de Sèvres, ce cache-pot en porcelaine est proposé à la vente sur eBay depuis le 17 octobre 2019. Il est pourvu d’une couverte verte-bleue avec quelques cristallisations.

Cache-pot en porcelaine mis en vente sur eBay le 17 octobre 2019.

Ses dimensions ne sont pas précisées, au contraire du prix qui en est réclamé : 700 € en « achat immédiat ».

Cache-pot en porcelaine mis en vente sur eBay le 17 octobre 2019.

D’importants manques d’émail à la base et un fêle assez conséquent visible à l’intérieur ne rehaussent pourtant pas sa valeur marchande. Il ne comporte ni signature ni marque de fabricant .

Cache-pot en porcelaine mis en vente sur eBay le 17 octobre 2019.

Ce cache-pot n’est bien évidement pas le cache-pot de Chalmont dont le modèle a été créé par Guimard et qui apparait sur la photographie d’une sellette publiée dans le premier numéro de la Revue d’Art en novembre 1899. Il sera édité par la Manufacture de Sèvres à une vingtaine d’exemplaires entre 1900 et 1908. Très différent par son modelage, ce cache-pot de Chalmont est plus gros que celui qui est proposé à la vente sur eBay. Il comporte comme toujours à son culot la marque de Sèvres et le millésime de son année d’édition.

Cache-pot de Chalmont, modèle de Guimard, édité par la Manufacture de Sèvres. Musée des Beaux-arts de Lille.

Il ne s’agit pas non plus du cache-pot édité par la faïencerie De Bruyn à Fives-Lille à une date postérieure à 1900, très probablement avec l’accord de Guimard. Son modelage, qui s’inspire de celui du cache-pot de Chalmont, a été largement répandu grâce à son édition par De Bruyn à un coût modeste, en faïence, avec trois tailles et plusieurs types de couvertes. Il a également été décliné sous forme de vases.

Cache-pot taille 3 et vase en faïence émaillée, avec décor à couleurs fondues appliquées à l’aérographe et couverte nacrée, inspirés du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

Il ne s’agit pas non plus d’autres cache-pots, eux aussi inspirés du cache-pot de Chalmont de Guimard et qui ont été édités par la faïencerie Keller & Guérin de Lunéville ou par Clément Massier à Golfe-Juan. Tous ces cache-pots, vases et jardinières ont fait l’objet d’une exposition que nous avons organisée en septembre 2018 au sein de l’hôtel Mezzzara, intitulée Guimard et Avatars.

Exposition Guimard et Avatars organisée par le Cercle Guimard à l’hôtel Mezzara en septembre 2018 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Pour cette exposition nous avions choisi de présenter, aux côtés de ces « avatars » anciens des vases de Guimard, des interprétations contemporaines montrant que les modèles originaux de Guimard édités à Sèvres continuaient à inspirer les céramistes. Nous présentions ainsi en extérieur, posés sur des socles, deux grands cache-pots en grès émaillé de Martine Cassar, une céramiste lorraine.

Cache-pot en grès émaillé réalisé en 2018 par Martine Cassar et présenté lors de l’exposition Guimard & Avatars à l’hôtel Mezzara en septembre 2018 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. En arrière-plan un cache-pot Fives-Lille d’après Guimard.

Nous avions aussi intégré à l’exposition un autre cache-pot avec d’autant plus de facilité qu’il se trouve présenté à demeure au sein de la salle à manger de l’hôtel Mezzara. Nous l’avions placé au centre la table.

Exposition Guimard et Avatars organisée par le Cercle Guimard à l’hôtel Mezzara en septembre 2018 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Le même cache-pot présenté dans la salle à manger de l’hôtel Mezzara en 2017 pour l’exposition Guimard précurseur du design organisée par le Cercle Guimard.

Le cache-pot en vente sur eBay ne nous est donc pas inconnu puisqu’il s’agit d’un autre tirage de celui qui se trouve à l’hôtel Mezzara. Nous connaissons partiellement son histoire grâce aux indications fournies dans un opuscule La Restauration de l’hôtel Mezzara, édité en 1986 par l’association Les Amis de l’hôtel Paul Mezzara. L’hôtel était alors un internat, annexe du Foyer des Lycéennes de la rue du Docteur Blanche, Paris XVIe. Une première campagne de restauration, notamment de la salle à manger, s’est étendue sur presque une décennie à partir de 1979 sous la houlette de Mme Haÿdée Martin, conseillère principale d’éducation. Une grande part de ces restaurations et re-créations, en partie financées sur les fonds de fonctionnement de l’annexe Mezzara, a été effectuée bénévolement par des élèves et par des professeurs d’écoles professionnelles et d’art appliqués. Le cache-pot dont il est question ici a donc été conçu dans l’optique de décorer la salle à manger et pour être posé sur une sellette, elle-même libre réinterprétation d’un meuble de Guimard. Sans vouloir copier le cache-pot de Chalmont, mais tout en gardant l’esprit, Franck Ledroit l’a modelé vers 1986 sous la direction de Jacques Landrevie à l’École Dupperré. Il a été réalisé en porcelaine émaillée, à plusieurs exemplaires dans le but d’en choisir un pour l’hôtel Mezzara. L’exemplaire en vente sur eBay est donc l’un de ceux qui n’a pas été choisi, sans doute à cause des quelques défauts signalés plus haut.

Nous avons clairement et à deux reprises donné ces informations au vendeur en lui demandant de retirer le nom de Guimard de son annonce, sans qu’il ne nous réponde.

Addenda du 22 octobre 2019

Deux jours après la publication de cet article, l’annonceur nous a répondu en nous remerciant « d’avoir partagé notre connaissance sur ce sujet », en modifiant son annonce dont l’objet est à présent : « Vase – Cache pot – Porcelaine Émaillée – Franck Ledroit – pas un Hector GUIMARD » et en citant des passages de notre article. Le prix du cache-pot a chu à 650 €.

F. D.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.