Tag: Métropolitain

Parution du livre "PARIS MÉTRO – histoire et design"

En cette fin d’année 2014, un nouveau livre en librairie met Guimard à l’honneur.

En cette fin d’année 2014, un nouveau livre en librairie met Guimard à l’honneur.

Les éditions Massin, dans leur collection « Les essentiels du patrimoine » ont confié à Sybil Canac, auteure et Bruno Cabanis, photographe, le soin de réaliser un ouvrage sur l’histoire du design du métro parisien depuis les origines jusqu’à aujourd’hui. Avant de remettre son manuscrit à son éditeur, l’auteure a eu la judicieuse idée de faire relire son texte par les spécialistes et par les historiens de la RATP. Le résultat final en fait un livre de référence sur le sujet.

Un très long chapitre, fort bien illustré, est consacré aux entrées de métro conçues par Hector Guimard. Il s’appuie essentiellement sur les livres Le Métropolitain d’Hector Guimard (Somogy, 2003 et 2004) et Guimard, L’Art Nouveau du métro (La Vie du Rail, 2012) qui ont été les premières études complètes menées à ce propos. Notons au passage que depuis Georges Bans en 1900, puis Roger-Henri Guerrand et bien d’autres encore, les journalistes et les auteurs ont employé à profusion les termes de « libellules », « pagodes » et autres « brins de muguet » pour décrire les créations de Guimard pour le métro. II faudrait s’interroger sur les raisons qui les ont conduits à utiliser ces formules toutes faites qui sont sans rapport ni avec l’histoire, ni avec la réalité descriptive. Fort heureusement, l’auteure les a ici reprises entre guillemets.

Ce nouveau livre, en retraçant donc l’histoire vraie des entrées de métro de Guimard ainsi qu’en relatant la relation tumultueuse de l’architecte avec la Compagnie du Métropolitain, contribuera à effacer certaines légendes tenaces écrites depuis la décennie 1960.

André Mignard,

Ancien responsable de la mission historique Guimard à la RATP

PARIS METRO – histoire et design – Sybil Canac – Bruno Cabanis

Edition Massin

25,90 euros

Guimard à l’exposition « Paris 1900 » au Petit Palais

Exposition du 2 avril au 17 août 2014

Sous-titrée La Ville spectacle, l’exposition du Petit Palais tente — et réussit — de donner une vision complète des images fixes et mouvantes que renvoie la capitale parisienne au monde entier, au moment de l’Exposition Universelle de 1900 et pendant les quelques années qui la suivent. Comme il s’agit d’une vision globale de Paris, les œuvres présentées ne sont pas (ou peu) hiérarchisées mais présentées dans des sections à thèmes, repris en chapitres dans le catalogue : Paris, vitrine du monde (l’Exposition Universelle), Paris Art nouveau, Paris capitale des arts, Le mythe de la Parisienne, Paris la nuit, Paris en scène. La mise en scène de l’exposition est réussie, fluide, bien éclairée et propose de nombreux cartels explicatifs.

La salle à manger de l’Hôtel Guimard qu’expose par ailleurs le Petit Palais dans ses collections permanentes n’a pas été intégrée à l’exposition. C’est fort dommage car cela aurait pu être l’occasion de lui redonner une disposition plus conforme au plan ovalaire originel. Sans doute y a-t-il un réel problème de fragilité de ses éléments qui empêche son déplacement. C’est en tout cas la raison qui avait été invoquée en 1992 pour motiver le refus de son prêt à l’exposition Guimard du Musée d’Orsay.

Hector Guimard est tout de même présent dans les deux premières sections de l’exposition avec quelques objets qui donnent un bon aperçu de la diversité de ses talents. Nous profitons de ce compte-rendu pour donner quelques informations ou hypothèses supplémentaires et corriger quelques erreurs les concernant.

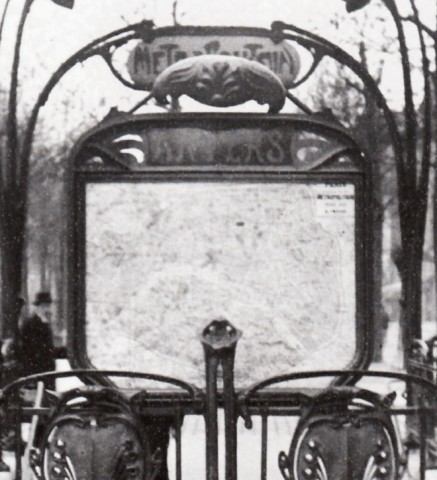

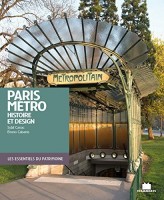

Portique d’entourage à écusson du métro de Paris. Pièces en fonte, verrines en matériau de synthèse et enseigne en tôle émaillée. Prêt par la RATP. Photo coll. part.

Le portique d’un entourage découvert à écussons du métro a été prêté par la RATP. Cette dernière a malheureusement négligé de prêter aussi une enseigne en lave émaillée du modèle correct pour ce type de portique (correspondant à une trémie de largeur standard de trois mètres). Il faut se contenter d’une plaque de tôle émaillée au seul recto avec un lettrage « METROPOLITAIN » qui était en fait destiné aux édicules B ou aux stations Tuileries et Concorde.

Enseigne d’un accès de métro équipé d’un entourage à écusson avec trémie d’une largeur de 3 m. Lave émaillée avec lettrage « METROPLITAIN » et signature de Guimard. Photo coll. part.

Le site de la RATP, qui rend compte de l’exposition Paris 1900, s’avance par ailleurs à écrire que le nombre d’accès Guimard construits était de 141. Depuis 2003, date de publication du premier des deux ouvrages consacrés à Guimard et au métro (d’ailleurs soutenus par la RATP), on sait que ce chiffre est de 167. Il serait souhaitable que le service de communication de la RATP actualise un jour ses sources.

Le tirage d’un cliché ancien de la station de métro Palais Royal par Etienne et Louis-Antonin Neurdein (collection Roger-Viollet) est daté 1900. Si cette station ouvre effectivement en juillet 1900 pour l’inauguration du métro pendant l’Exposition Universelle, seule la balustrade en fonte est alors en place. Son portique provisoire en bois ne sera remplacé par le portique Guimard qu’au cours de l’été 1901. De plus, les enseignes « METROPOLITAIN » en lave émaillée ne seront posées que pendant le second semestre de 1901. La photo exposée qui semble avoir été prise en été, ne saurait donc être antérieure à cette date.

Cette première vue est complétée dans le catalogue par un tirage photographique de l’entourage à écussons de la station Anvers, d’Albert Harlingue. Son cliché, daté 1909 dans la collection Roger-Viollet, montre le fond arrondi de l’entourage, pourvu de son porte-plan et de sa lanterne. Or ce modèle de porte-plan n’ayant été approuvé par le conseil municipal que le 31 décembre 1912 n’a été déployé qu’après cette date sur tous les entourages Guimard. Il est donc vraisemblable que cette photographie soit au plus tôt de 1913. Elle montre également des détails qui nous avaient échappés jusqu’ici, notamment la forme et la couleur des premières plaques en tôle émaillée portant le nom des stations (cf. l’actualisation de l’article sur les “cornichons” dans la rubrique Ceci n’est pas un Guimard).

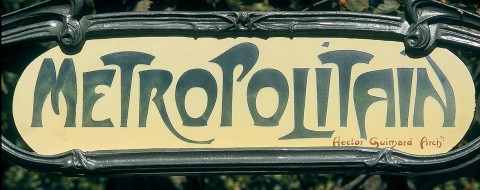

Le commentaire du catalogue à propos du métro de Guimard est un progrès partiel par rapport à ce que l’on peut habituellement trouver à ce sujet. Si l’on échappe à l’habituelle fable du choix de Guimard par le banquier Adrien Bénard (Président de la CMP pour lequel Alexandre Charpentier conçoit une salle à manger Art nouveau vers 1900), on apprend avec surprise que Guimard a été primé en 1900 pour le Castel Béranger (en réalité en 1899) ; que les entrées sont « agrémentées de réverbères » (en réalité de candélabres) ; que les accès Guimard sont controversés dès l’origine (ils sont en fait bien accueillis au début) et que « la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, qui ne voulait pas déplaire aux Parisiens met fin dès 1904 à sa collaboration avec Guimard ». Comme on le sait depuis fort longtemps, l’arrêt de cette collaboration a eu lieu en 1903 et essentiellement à la suite d’un conflit financier. Enfin, la protection définitive des « rares entrées construites Guimard qui ont échappé à la destruction » (il en reste en fait alors encore près d’une centaine) ne se fait pas en 1965 (date à laquelle un arrêté n’en inscrit que sept à l’Inventaire Supplémentaires de Monuments Historiques) mais bien plus tard, en 1978.

Un album Le Castel Béranger et sa planche de titre dédicacée : « À monsieur Paul Signac / hommage sympathique de l’auteur / Hector Guimard ».

Album du Castel Béranger et planche de titre dédicacée à Paul Signac. Coll. Musée d’Orsay. Photo coll. part.

Cet exemplaire, présenté en 1992 à l’exposition Guimard du musée d’Orsay, appartient aux collections de ce musée grâce à un don de Mme Françoise Cachin — qui en fut directrice de 1986 à 1994 —, petite fille de Paul Signac. Le peintre pointilliste a en effet habité le Castel Béranger très tôt, probablement vers la fin de 1897, occupant un appartement et un des ateliers d’artiste situés au dernier niveau, voisin de l’atelier de l’architecte et décorateur Pierre Selmersheim (1869-1941).

Hector Guimard exploita publicitairement le succès de cet ensemble immobilier (14 rue La Fontaine, Paris XVIe) qui fut l’un des six ouvrages primés le 28 mars 1899 au premier concours de façades de la ville de Paris.

Dès le 4 avril 1899, dans les salons du journal Le Figaro, Guimard organise une exposition d’objets et de documents (dont ce fameux album) consacrée presque exclusivement au Castel Béranger sous-titrée : « Compositions dans un style nouveau – architecture, sculpture, décoration, ameublement et objets d’Art » et accompagnée de conférences de l’architecte.

Guimard songea à la publication de cet album bien avant l’achèvement des bâtiments et se réserva sa promotion et l’exclusivité de la diffusion des photographies. Il réussit même à convaincre la Ville de Paris d’acquérir huit exemplaires de l’album pour certaines bibliothèques et écoles municipales.

Un autre exemplaire prestigieux de l’album est conservé au musée Horta de Bruxelles et dédicacé par Hector Guimard : « À l’éminent Maître et ami / Victor Horta, hommage affectueux de son admirateur / Hector Guimard ».

Le Cercle Guimard procède actuellement à une étude approfondie de cet album du Castel Béranger qui recèle beaucoup plus de mystères qu’il ne semble au premier abord. Notre site Internet vous informera du résultat de cette étude.

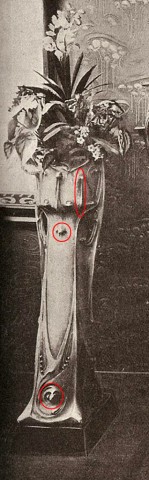

Un vase des Binelles édité à Sèvres est prêté par la Cité de la céramique de Sèvres-Limoges. Comme chacun de ces deux musées qui ont fusionné en 2010 possède un exemplaire du vase des Binelles, il convient de se pencher sur les détails des cristallisations pour reconnaître qu’il s’agit de l’exemplaire de Sèvres, daté 1903, alors que l’exemplaire du musée Adrien Dubouché de Limoges a été livré en 1905.

Vase des Binelles. Grès émaillé avec cristallisations. Coll. Cité de la céramique – Sèvres. Photo coll. part.

Vase des Binelles, détail. Grès émaillé avec cristallisations. Coll. Cité de la céramique – Sèvres. Photo coll. part.

Comme l’établit Georges Vigne, on est presque certain que Guimard présente un exemplaire du vase des Binelles à l’Exposition Universelle de 1900, classe 66, sur un stand intitulé « salle de billard (Frag.) ». La photographie qui en est connue est centrée sur un modèle de cheminée (celui de l’agence Guimard ou de la salle à manger du Castel Henriette) en fonte bronzée. On peut voir, sur le coté gauche de cette photo dont nous reproduisons un détail, le vase des Binelles ou plutôt un modèle très proche de celui qui sera édité à Sèvres. Les quelques différences visibles sont entourées en rouge.

Ce modèle présenté en 1900 serait donc antérieur d’au moins trois ans à la commande passée par Sèvres à Guimard le 26 décembre 1902 et pour laquelle il sera payé 1200 F-or. Georges Vigne signale qu’outre les deux tirages conservés aux musées de Sèvres et de Limoges, trois autres tirages sortiront des ateliers de la manufacture de Sèvres (un en 1907 et deux en 1911). Il faut sans doute y ajouter les deux exemplaires de la collection Manoukian, datés 1903 (vendus en 1993 pour 350 000 et 380 000 F). Ces derniers n’ont pas toujours appartenu à ce grand collectionneur puisqu’ils proviennent sans doute de la succession organisée dans les années 50 et 60 suite au décès de deux célèbres pionniers du cinématographe français…

Ces deux exemplaires sont aujourd’hui visibles dans des collections publiques mais il faudra se rendre aux Etats-Unis pour les admirer. L’un se trouve au musée des Beaux-Arts de Cleveland depuis une vingtaine d’années tandis que l’autre est entré récemment dans les collections du Metropolitan Museum de New-York.

Logiquement, on a toujours pensé que la dénomination du vase faisait référence au Castel Henriette, construit par Guimard de 1899 à 1903 à Sèvres, rue des Binelles. Cependant, une hypothèse complémentaire est envisageable. En effet, autour de 1900, il existe un petit atelier de céramique rue des Binelles, tenu par Amalric Walter qui, quelques années plus tard, sera engagé par Daum à Nancy pour développer la technique de la pâte de verre (d’après François Le Tacon et Jean Hurstel, Amalric Walter, maître de la pâte de verre, éditions Serpenoise, 2013).

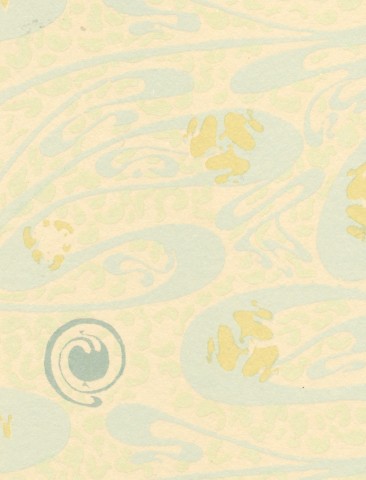

Un exemplaire du papier peint édité par Le Mardelé provient des collections de la bibliothèque Forney. Il est daté « vers 1900 » bien qu’il s’agisse d’un modèle créé pour le Castel Béranger (avant 1898). Il ne subsiste plus aujourd’hui aucun pan de papier peint original au sein de ses appartements. Seuls la bibliothèque Forney et le musée Cooper-Hewit de New-York possèdent encore des fragments de lés anciens de papiers peints de Guimard dont certains modèles ont pu être utilisés au Castel Béranger. À chaque type de pièces présentes dans chacun des appartements (antichambre, chambre, salle à manger et salon) Guimard attribue un motif de papier. Celui qui est exposé au Petit Palais est dévolu aux chambres.

Mais s’agit-il réellement du modèle posé au Castel Béranger ? La seule source d’information que nous ayons des couleurs des revêtements effectivement posés est celle de l’album du Castel Béranger (1898). Mais ses planches ne sont pas des traductions de la réalité puisqu’il s’agit d’impression par héliogravure de photographies aquarellées dont la sélection des couleurs dépendait donc de l’imprimeur et de Guimard. On sait qu’en de multiples occasions, ce dernier ne s’est pas privé d’apporter aux planches de cet album des modifications et des améliorations de la réalité. Les planches 41 et 42 qui reproduisent ce papier peint destiné aux chambres montrent deux jeux de couleurs, différentes de celles du morceau de lé de la bibliothèque Forney.

Mais dans les deux cas le petit motif circulaire — qui sert de logo à notre association — est bleu alors qu’il apparaît rouge pastel sur le papier peint de la bibliothèque Forney. On se trouve confronté à des constatations similaires pour les autres modèles de papiers peints destinés aux différentes pièces des appartements. Nous développerons plus complètement ce sujet dans l’étude qui sera consacrée à l’album du Castel Béranger.

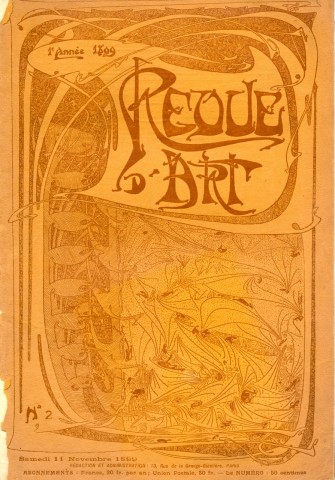

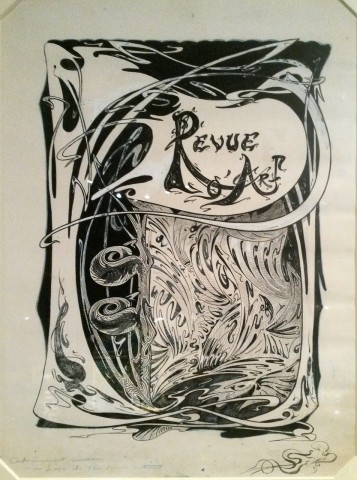

Esquisse pour la couverture de la Revue d’Art. 1899. Encre sur papier. Coll. Musée d’Orsay. Photo coll. part.

Cette étude pour la couverture de la Revue d’Art n’est pas la version définitive retenue pour illustrer ce nouvel hebdomadaire artistique regroupant la Revue des Beaux-Arts, le Moniteur des Arts et la Revue Populaire des Beaux-Arts. Pas moins de neuf dessins relatifs à ce projet figurent dans le fonds Guimard à Orsay. Ils témoignent des hésitations de l’architecte dans la recherche d’un motif particulièrement abstrait et tourmenté qui rappelle les choix décoratifs adoptés par Guimard à la fin du XIXe siècle. Cette impression est renforcée par les annotations manuscrites figurant en bas à gauche de l’œuvre « C’est un ornement nouveau mais je veux (vais ?) être plus dans le sentiment »…

La version choisie pour l’exposition réalisée à l’encre de chine est assez proche du dessin définitif rehaussé à l’aquarelle, lui-même quasi identique à la couverture de la Revue d’Art. Notons simplement que l’éditeur ne retiendra pas les couleurs proposées par Guimard et préfèrera s’en tenir à une version monochrome peut-être plus économique mais laissant une impression d’inachevé.

Cette publication hebdomadaire paraissant le samedi connaît une carrière éphémère puisque seuls onze numéros sont édités à partir du 4 novembre 1899. Le premier propose notamment un très bel article sur les meubles modernes signé par Frantz Jourdain et agrémenté de photos inédites dans lequel le travail de Guimard occupe une place centrale. À partir du n° 8, c’est un dessin peu inspiré de Robert Kastor que l’on retrouve en couverture. Ce changement ne lui portera pas chance puisque la Revue d’Art cessera sa publication avec le n° 11 du 13 janvier 1900.

Balcon de croisée GA en fonte, maître modèle. Fonderies de Saint-Dizier, avant 1909. Coll. Musée d’Orsay. Photo coll. part.

Le modèle original du balcon de croisée GA prêté par le Musée d’Orsay est devenu un « motif de grand balcon » que l’auteur de la notice croit être « le modèle original d’un balcon qui a été réalisé pour l’Hôtel Mezzara, 60 rue La Fontaine ». Les modèles de fontes d’ornement de Guimard n’était pourtant pas destinées à un bâtiment précis mais mis à la disposition des architectes et des entrepreneurs par l’intermédiaire d’un catalogue édité à partir de 1909 (et non 1907) par la fonderie de Saint-Dizier. Le balcon de croisée GA n’a d’ailleurs jamais été utilisé par Guimard et nous pensions même qu’aucun architecte ne s’en était servi avant qu’il ne soit identifié sur plusieurs maisons d’une même rue à Enghien et que l’un d’entre nous ne retrouve un immeuble à Vincennes (d’architecte inconnu et non daté) qui en est entièrement équipé.

Quant à l’Hôtel Mezzara (1910-1911), c’est un grand balcon GA droit qu’il reçoit au balcon du premier étage de la façade sur rue.

Grand Balcon GA avec retours de grands balcons 3 et 4 cintrés. Hôtel Mezzara, 1910-1911, 60 rue La Fontaine, Paris XVIe. Photo coll. part.

Nous recommandons fortement de visiter cette très belle exposition, qui propose une quantité extraordinaire d’images et d’objets dont certains sont rarement vus. Mais ce n’est pas là qu’il faudra chercher à s’informer sur l’Art nouveau ni sur Guimard car, au vu des notices, une petite mise à niveau des connaissances ne serait pas inutile.

Frédéric Descouturelle, Olivier Pons et Dominique Magdelaine

Guimard, l’Art nouveau du métro

Une réédition du livre Le Métropolitain d’Hector Guimard (éditions Somogy en 2003), vient de paraître sous le titre Guimard, l’Art nouveau du métro (éditions La Vie du Rail).

Une réédition du livre Le Métropolitain d’Hector Guimard (éditions Somogy en 2003), vient de paraître sous le titre Guimard, l’Art nouveau du métro (éditions La Vie du Rail).

Les auteurs y ont rassemblé toutes les connaissances historiques disponibles à ce jour sur la collaboration de l’architecte avec la Compagnie du Métropolitain de Paris (ancêtre de l’actuelle RATP), l’accueil de la presse et du grand public en 1900, ou les pavillons disparus.

Le livre regorge également d’informations sur les techniques et matériaux mis en œuvre. Il n’oublie pas bien entendu la vie du métro de Guimard aujourd’hui, avec la restauration des entourages ou le panorama des stations installées à Lisbonne, Moscou ou Montréal, ainsi que ses multiples représentations artistiques.

Doté d’une maquette modernisée et d’un plus grand format que son prédécesseur, l’ouvrage se voit enrichi à chaque chapitre de nouvelles informations et de clichés inédits dont les magnifiques photographies pleines pages des pavillons Etoile et Bastille.

Doté d’une maquette modernisée et d’un plus grand format que son prédécesseur, l’ouvrage se voit enrichi à chaque chapitre de nouvelles informations et de clichés inédits dont les magnifiques photographies pleines pages des pavillons Etoile et Bastille.

L’un de ses auteurs, Frédéric Descouturelle, participe activement à la vie du Cercle Guimard, en particulier via la rubrique « Dossiers » de ce site.

Guimard, L’Art nouveau du métro

Frédéric Descouturelle, André Mignard, Michel Rodriguez

Edition La Vie du Rail

Format : 220 mm x 270 mm.

232 pages.

ISBN : 978-2-918758-49-5

Prix public : 30 €

L’entourage de la station George V

Comme le savent les connaisseurs des ouvrages du métro de Guimard, l’entourage de la station George V se trouve aujourd’hui, démonté, au sein des réserves municipales de la ville de Nogent-sur-Marne.

Cette station est ouverte à l’exploitation le 13 août 1900 et s’appelle alors station de l’Alma. Implantée du côté des numéros impairs de l’avenue des Champs-Elysées, elle fait partie du premier chantier du métro, ouvert entre le 19 juillet et le 13 décembre 1900, qui comprend la ligne 1 ainsi que les deux petits tronçons des futures lignes 2 et 6. Parmi ses ouvrages d’entrée et de sortie, tous confiés à Hector Guimard, on compte 12 entourages découverts à écussons (par opposition aux édicules A et B et aux pavillons de places de l’Etoile et de la Bastille). En octobre 1900, au sein d’un article de la revue l’Art Décoratif, l’entourage de la station Avenue de l’Alma bénéficie d’une belle reproduction photographique où l’on voit son portique provisoire en bois. Les portiques définitifs ne seront en effet mis en place que dans le courant de l’année 1901.

Ces entourages découverts sont eux-mêmes de deux types : à fond carré (comme les édicules A) ou à fond arrondi (comme les édicules B). Dans le cas de la station de la rue de l’Alma, il s’agit d’un fond arrondi. C’est précisément ce modèle qui sera repris pour les entourages des stations des sections souterraines de la ligne 2 que Guimard supervisera de façon partielle avant de rompre son contrat avec la CMP.

Pour assurer la fonction de signalisation, Guimard dote ces entourages d’un élégant portique formé de deux candélabres réunis en hauteur par deux pièces de fonte où s’insère l’enseigne en pierre de lave émaillée recto-verso. La plupart des entourages découverts – qu’ils soient à fond arrondi ou à fond carré – ont une largeur de trémie de trois mètres qui détermine ainsi la taille des pièces en fonte du porte-enseigne, mais aussi de la largeur de l’enseigne et le type du graphisme. Car dans le cas d’une largeur plus importante (3,50 m à Palais Royal), Guimard crée une enseigne un peu plus large dont le graphisme est différent. Pour la station de l’Avenue de l’Alma, il s’agit du modèle que nous avons appelé « entourage grand A » employé pour une trémie de 3 mètres. Cette enseigne est signée « Hector Guimard Archte », de la même manière que le sont les autres enseignes de ce premier chantier.

Rebaptisée « George V » en 1920 en l’honneur du souverain britannique, la station semble avoir subi peu de changements, hormis la perte de ses verrines originales (globes rouges d’éclairage), jusqu’au démontage de son entourage en 1974. Avant cette époque, la RATP avait l’habitude de « cannibaliser » ses entourages Guimard, c’est-à-dire d’en récupérer les pièces et de les stocker (sans mention de leur station d’origine) pour les réutiliser sur un autre entourage en cas de bris de pièce. Elles ont aussi servi à reconstituer des entourages plus ou moins complets donnés à des musées ou à des institutions. Mais dans les années 70, sensible au changement de perception dont l’Art nouveau fait l’objet, et antérieurement à l’inscription à l’inventaire des monuments historiques de 1978 de la totalité des ouvrages Guimard subsistants, la RATP va préférer, lorsque des travaux d’infrastructures ou de voirie l’imposeront, déplacer les entourages Guimard sur d’autres sites. Parallèlement, en 1974, le maire de Nogent-sur-Marne, dans une démarche patrimoniale du même genre que celle qui lui avait fait récupérer un pavillon des halles de Baltard, acquiert l’entourage de la station George V. Depuis lors, ce dernier est simplement placé en réserve, en pièces détachées.

Il semble qu’il puisse à présent être prochainement remonté pour être présenté au public. En l’absence de station de métro à Nogent (à ne pas confondre avec une gare du RER), il nous semble que l’entourage pourrait faire l’objet d’une présentation similaire à celle adoptée dans deux musées américains (à la National Gallery of Art de Washington et au Toledo Museum of Art), c’est à dire d’une implantation en extérieur, sur une surface où la trémie est simplement esquissée, ce qui permettrait au public d’en apprécier de près et sans danger les qualités à la fois décoratives et structurelles.

Sachant qu’il reste à Paris soixante entourages Guimard découverts à écussons, dont une bonne proportion sont à fond arrondi, quel est pour l’historien, l’intérêt primordial de l’entourage George V ? Il s’agit bien du seul entourage à écussons à fond rond et à largeur de trémie de 3 mètres subsistant du premier chantier du métro en 1900, dont nous savons qu’Hector Guimard a supervisé l’installation. S’il est possible que certaines pièces de fonte aient été remplacées au cours des sept décennies de son existence parisienne, il est en revanche presque certain que cet entourage n’a pas reçu de fontes réalisées par surmoulage par la fonderie GHM, qui sont apparues sans doute à partir de 1976. Il n’a pas non plus été touché par les grandes restaurations de 1998-2002 au cours desquelles beaucoup de pièces ont été restaurées ou remplacées. Il sera en particulier intéressant de vérifier notre hypothèse de l’existence de deux types de cintrages pour les écussons du fond arrondi.

Frédéric Descouturelle,

avec la collaboration d’André Mignard

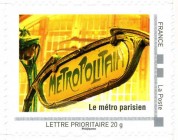

Le métro parisien timbré

Parmi les nouveaux produits issus de l’imagination de nos postiers, dans la série « Collector Timbré » est sorti ce 27 avril 2009 un bloc « Paris 2009 » de 10 timbres autocollants illustrés d’autant de clichés symbolisant Paris. Parmi ces symboles, nous retrouvons bien entendu le métropolitain, et plus précisément le détail d’une entrée de métro d’Hector Guimard.

Le cadrage serré du timbre présente un candélabre avec son globe rouge et l’enseigne en lave émaillée avec l’inscription « Métropolitain ». La tonalité jaune fortement marquée de l’image a peu à voir avec les couleurs du timbre émis en 1994 représentant l’écusson en fonte qui compose le garde-corps des stations. Mais quinze ans séparent ses deux timbres ; à quand la prochaine pièce du puzzle ?

Le cadrage serré du timbre présente un candélabre avec son globe rouge et l’enseigne en lave émaillée avec l’inscription « Métropolitain ». La tonalité jaune fortement marquée de l’image a peu à voir avec les couleurs du timbre émis en 1994 représentant l’écusson en fonte qui compose le garde-corps des stations. Mais quinze ans séparent ses deux timbres ; à quand la prochaine pièce du puzzle ?

Ce bloc « Paris 2009 » est disponible dans les bureaux de poste ou sur le site Internet de La Poste, et ces timbres à validité permanente vous permettront d’affranchir élégamment vos courriers.

Une nouvelle station Guimard… à Moscou

Un entourage Guimard a été inauguré le 27 janvier 2007 à Moscou, à la station de métro Kievskaïa.

Cette nouvelle station est un échange culturel avec la ville de Moscou. D’autres villes avaient déjà bénéficié auparavant de l’installation d’une station de métro Guimard. Il s’agissait à chaque fois d’un entourage à écussons et à fond carré. En 1994, la station Picoas de Lisbonne recevait le premier de ces entourages montés à l’aide des pièces que la société GSM continue de fondre à la demande de la RATP pour l’entretien des stations parisiennes. Mexico a suivi en 1997 avec l’équipement de la station Bellas Artes, avant Chicago en 2002 à Van Buren St. Station sur Michigan Avenue.

Chicago

Mexico

Montréal est un cas plus particulier, puisque sa station de la place Victoria a été donnée en 1966, à une époque où la RATP démontait de nombreux entourages Guimard et en offrait à plusieurs musées : MoMA de New York en 1958, Staatliches Museum für Angewandte Kunst de Munich en 1960, musée national d’Art moderne de Paris en 1961. Contrairement à ces trois exemples dont on connaît la provenance exacte, on pense que l’entourage de Montréal a été constitué à partir d’éléments divers prélevés dans les réserves de la RATP. Ses dimensions inusitées (7 modules en longueur et 5 en largeur) n’avait pas permis d’y placer un porte-enseigne « METROPOLITAIN ». En 2001, l’entourage de la station Victoria a été démonté. La réduction des dimensions de l’accès a alors permis de restaurer et de réinstaller l’entourage en 2002-2003 avec un nombre de modules plus habituel (6 en longueur et 3 en largeur) et de le doter d’un porte-enseigne ainsi que d’un socle en pierre.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.