Jules Lavirotte : une nouvelle version du livre est publiée par le Cercle Guimard — une exposition lui est consacrée à Évian — l’établissement des Eaux minérales du Châtelet

En 2018, l’association Jules Lavirotte a publié un premier livre consacré à la vie et à l’œuvre d’un architecte à la renommée paradoxale puisque si son nom et quelques-unes de ses œuvres sont bien connus du public, sa vie et sa carrière étaient jusque là pratiquement ignorées des spécialistes eux-mêmes. Cette année, les auteurs, Yves Lavirotte et Olivier Barancy, ont choisi le Cercle Guimard pour la publication de la nouvelle édition de l’ouvrage revue et augmentée. Même si la première version — à présent épuisée — était remarquable, cette nouvelle édition la surpasse. Sur 192 pages et avec de nombreuses illustrations, les auteurs complètent la carrière de l’architecte d’informations inédites et de nouvelles œuvres. Le livre sera disponible à partir des derniers jours du mois de mai, au prix de 35 €. Sa parution sera suivie d’une présentation dédicace et de visites guidées consacrées à l’œuvre de Lavirotte, des évènements sur lesquels nous reviendrons bientôt.

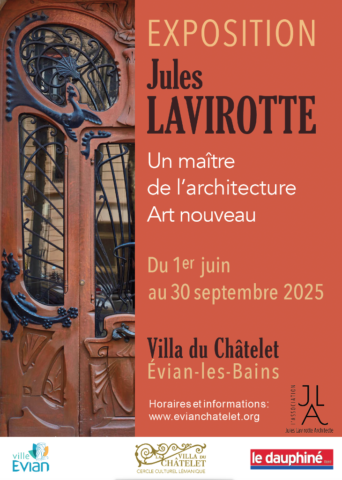

Pour le lancement de cette nouvelle édition, les auteurs ont saisi l’occasion d’une exposition consacrée à l’architecte et organisée avec leur concours par la ville d’Évian à la villa du Châtelet, du 1er juin au 30 septembre 2025.

Olivier Barancy nous livre ci-après l’histoire de l’établissement thermal construit à Évian par Lavirotte et dont la villa du Châtelet est un des bâtiments subsistants.

Vue générale de la buvette, côté lac, tirage photographique ancien. Coll. part.

À la suite de l’acquisition, le 4 avril 1906, par MM. Arthur Sérasset et Émile Lavirotte de terrains bâtis au bord du lac Léman à Évian-les-Bains, Jules Lavirotte est pressenti par ses frères pour construire un établissement thermal sur les terrains tout juste acquis. L’architecte se met immédiatement au travail et les travaux débutent rapidement.

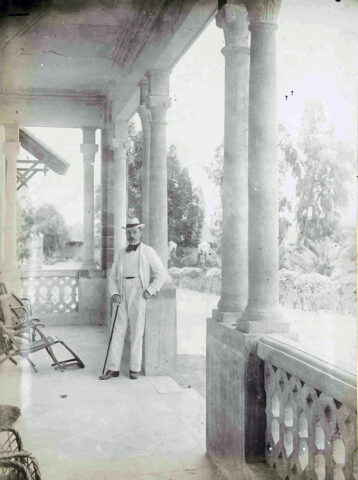

Jules Lavirotte dans une galerie de la buvette, tirage photographique ancien. Coll. part.

Le projet est important : sur un terrain pentu d’environ 15 000 m2, avec un linéaire de plus de 100 m le long d’une route très passante qui longe le lac, doit s’élever au 29 quai Paul-Léger un premier bâtiment neuf, la « buvette ». Celle-ci doit intégrer une petite villa néo-Renaissance, de construction récente (1898) et coquettement distribuée. Un patio imaginé par l’architecte résoudra la jonction entre la construction neuve et la partie existante, qui accueillera les bureaux. La buvette comprend tous les aménagements nécessaires pour recevoir les curistes, ainsi que les services commerciaux liés aux bureaux. En complément, deux villas existantes, dont celle dite du Châtelet qui donne son nom au complexe thermal, sont aménagées pour loger les curistes, ainsi que le bâtiment des communs et la maison du jardiner, en haut du parc, qui accueillent le personnel. La buvette, de style Art nouveau tardif, se développe sur trois niveaux. Le rez-de-chaussée abrite la partie commerciale d’embouteillage, incluant un quai de déchargement couvert et les services. L’étage comprend, côté lac, une grande galerie promenoir à colonnes accouplées, flanquée d’une salle de lecture et d’un grand salon ; et côté sud, à l’opposé du lac donc, « une buvette luxueusement aménagée » reliée à une « salle de lunch ». Le tout est couvert par des terrasses en ciment armé auxquelles on accède par un escalier abrité dans un gracieux campanile à l’Ouest de la façade. À l’Est et à l’angle opposé un autre campanile, à la fine silhouette, s’élance jusqu’à 16 mètres. Ces deux édicules permettent de signaler de loin l’établissement, selon un procédé architectural assez répandu dans la composition d’un édifice public. L’aménagement intérieur est luxueux : un grand vitrail[1] au fond de la galerie sud représente un paysage de montagnes enneigées d’où s’écoule un torrent ; aux murs, des fresques à l’antique présentent des fontaines et des guirlandes ; et du plafond pendent des lustres à branches dorées, ornés de feuilles à trois tons et de grappes en verre de Murano[2] ; des mosaïques enfin recouvrent le sol. Dans le parc, un ruisseau serpente entre des rocailles et traverse un kiosque rustique où parvient également l’eau d’une seconde source, à l’arrière du « châtelet ». L’établissement est inauguré fin 1910.

Françoise Breuillaud-Sottas, spécialiste du thermalisme à Évian, a souligné l’originalité du projet : « Seule la source du Châtelet est associée à un véritable établissement hydrothérapique. »

Une galerie de la buvette, coté parc, tirage photographique ancien. Coll. part.

En parallèle, l’administrateur de la Société des Sources du Chatelet et associé d’Émile Lavirotte, Arthur Sérasset, confie à Jules Lavirotte les « pleins pouvoirs » afin de trouver puis d’aménager des boutiques à Paris pour commercialiser les bouteilles d’eau minérale. Il en réalisera au moins deux, au 36 boulevard des Italiens et au 56 boulevard de Bercy. Les finitions de la buvette semblent soignées car certains prestataires sont les mêmes que ceux qui interviennent à l’hôtel particulier de l’avenue de Messine à Paris. Enfin l’architecte réalise en 1909 à Évian, 4 avenue du Port, l’Office des baigneurs ; c’est un local modeste pour une agence immobilière, propriétaire également du journal Évian Mondain.

En revanche, le complément de commande pour la construction du grand hôtel qui domine le parc est difficile à obtenir car l’assemblée des actionnaires reproche à Lavirotte le manque de suivi pour le premier établissement et le dépassement budgétaire. Elle exige la présence sur place d’un architecte adjoint : ce sera Étienne Curny (1861-1945), actif à Lyon et dans sa région. Les grandes lignes du projet établi en 1907 sont plus classiques que la buvette quoiqu’on note avec intérêt la grande terrasse avec vue sur le lac, l’audacieuse marquise de l’entrée côté sud et les frises florales qui ceignent le bâtiment sous l’attique ; mais à la demande des commanditaires, les plans sont fortement modifiés pour abaisser les coûts et augmenter le nombre de chambres. La façade nord en particulier, avec ses balcons, ses deux avant-corps et son comble habité dissymétrique en ardoises n’a pas grand-chose à voir avec l’esquisse initiale. Lavirotte finalement n’intervient plus.

Auguste Labouret, grand vitrail de la buvette, du côté parc. Photo Christophe Lavirotte.

En 1925, éclate un scandale autour de l’eau des Sources Évian-Châtelet : ses dirigeants, dont son président M. Bocheux, sont condamnés à plusieurs mois de prison ferme pour la commercialisation d’eau minérale non conforme aux normes sanitaires. L’année suivante, l’hôtel du Châtelet prend le nom d’hôtel du Parc. Puis en 1938 la buvette est démolie[3] pour laisser place à une route qui relie le quai à l’hôtel où le 18 mars 1962 seront signés les accords d’Évian, mettant fin à la guerre d’Algérie.

Olivier Barancy

Notes

[1] Dû à Auguste Labouret (1871-1964), prolifique maître verrier installé à Paris.

[2] Jules Lavirotte est allé lui-même les choisir à Venise.

[3] Certains éléments seront conservés et mis en scène dans le parc.

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard