La sépulture Grunwaldt au cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine

Le vaste cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine se trouve en fait à la Défense, sur les territoires des communes de Puteaux et de Nanterre. Cette localisation paradoxale s’explique par son ouverture tardive en 1886 — le cimetière ancien de Neuilly étant saturé — alors que le foncier des communes de la banlieue ouest n’offre déjà plus beaucoup de possibilités pour de grandes surfaces.

Le cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine. Photo prise depuis la terrasse supérieure de l’immeuble Le Palatin à la Défense.

Le cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine. Photo prise depuis la terrasse supérieure de l’immeuble Le Palatin à la Défense, montrant l’emplacement de la sépulture Grunwaldt.

De nos jours, en raison de son enclavement, l’accès en est peu pratique et il faut vraiment être motivé pour accéder à l’entrée principale en contournant à pied l’Arche de la Défense. Et pourtant, il résiste toujours aux interminables travaux qui bordent ses murs : des bureaux puis un immeuble d’habitation viennent de surgir tout à côté d’un immense stade… Le paysage est en perpétuelle évolution et ces importants travaux ne sont pas sans conséquences sur l’état général du terrain.

La sépulture Grunwaldt, réalisée par Guimard, se trouve dans la division 1a — la plus ancienne — au n° 2. Elle n’est pas encore mentionnée sur la liste proposée des personnalités inhumées, accompagnée du plan, mais est répertoriée dans les « curiosités » du site Cimetières de France et d’ailleurs. Elle est du même gabarit que les autres petits monuments avoisinants, tous de styles néo-gothique ou néo-classique.

Inconnue des premiers chercheurs sur Guimard, absente des listes d’œuvres rédigées par l’architecte, sans plan retrouvé parmi les dessins connus de Guimard, la redécouverte de cette sépulture s’est faite par épisodes. En 1992, l’Inventaire général d’Ile-de-France la repère, la photographie et la répertorie sous le nom de « Chapelle Funéraire dite sépulture Grunvaldt » (avec une faute dans le nom propre) sous la forme de quatre fiches. À cette date, le monument possède encore ses deux porte-bouquets en laiton ou en bronze placés au pied de la façade, ses quatre porte-couronnes, ainsi que trois sur quatre de ses pilastres porte-bouquets.

Photographie de la façade illustrant une des fiches de l’Inventaire général d’Ile-de-France consacrée à la sépulture Grunwaldt. 1992.

En 2001, la sépulture est incluse dans le répertoire d’une grande étude menée par le Service de l’Inventaire général d’Ile-de-France (Hommes et métiers du bâtiment 1860-1940, éditions du Patrimoine, p. 226). Elle n’y fait l’objet que d’une modeste notice, accompagnée de l’illustration de la façade, recadrée et en petite taille.

Deux ans plus tard, dans son monumental ouvrage récapitulatif Hector Guimard (éditions Charles Moreau et Ferré, 2003, p. 248-249), Georges Vigne consacre une première notice descriptive à la sépulture Grunwaldt et présente en pleine page sa première photographie couleur due à Felipe Ferré. À ce moment, les porte-bouquets de la façade ainsi qu’un porte-couronne ont disparu.

Photographie de Felipe Ferré tirée de l’ouvrage Hector Guimard par Georges Vigne et Felipe Ferré (éditions Charles Moreau et Ferré, 2003).

La famille Grunwaldt

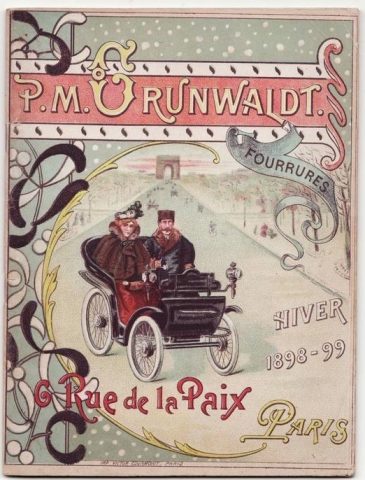

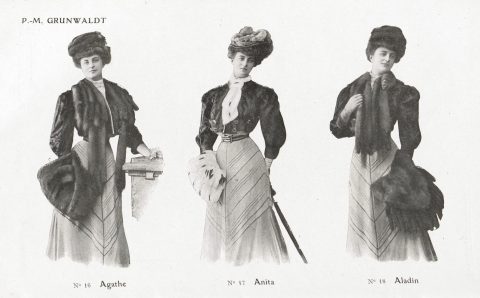

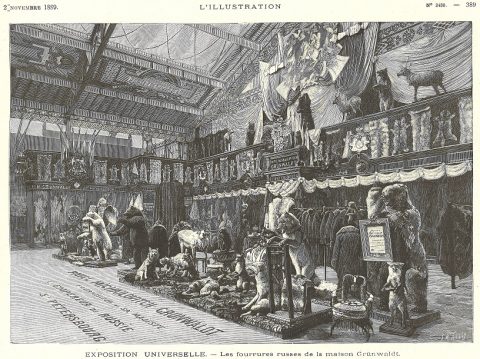

Dès la fin du XIXe siècle, le fourreur Pavel Michailovitch Grunwaldt occupe une place de choix dans cette branche du commerce de la mode à Paris. Sa boutique, à l’adresse prestigieuse du 6 rue de la Paix, est l’une des plus courues de la capitale, habillant les élégantes aristocrates comme les comédiennes à la mode. Ce patronyme [1] qui évoque l’Alsace ou l’Allemagne est celui d’une famille juive qui a migré à plusieurs reprises au cours du XIXe siècle. Quant au prénom de Pavel Michailovitch, il est l’indice presque certain d’une naissance sur le sol russe. Pour plus de commodité nous le désignerons par son prénom francisé, Paul.

L’important stand de la maison Grunwalt à l’Exposition Universelle de 1889. L’Illustration, 2 novembre 1889.

Paul Grunwaldt a un sens très développé de la communication publicitaire car on peut relever sans peine l’existence d’un grand nombre d’encarts publicitaires et de luxueux catalogues très illustrés où les élégantes se voient proposer un nombre étourdissant de modèles et de types de fourrures. Les clientes ont aussi la sensation de coudoyer les grands de ce monde puisque des articles publicitaires le donnent comme — entre autres — fournisseur du tsar.

« Les toilettes étaient d’une simplicité fort élégante, presque toutes de nuances foncées, sauf celles, fort jolies d’ailleurs, en drap rouge avec broderies noires, la jaquette en velours ou en loutre, la loutre dominant. La mode est d’ailleurs aux fourrures. Jamais les cols de fourrures, les grands boas de zibeline, les toques et manchons n’avaient été plus nombreux. On nous dit que M. Pavel Michailovitch Grunwaldt, le célèbre fournisseur de l’Empereur de Russie, en a vendu à lui seul plusieurs milliers depuis son arrivée à l’Hôtel Dominici. La fourrure sied d’ailleurs beaucoup au teint des femmes. »

(Le Figaro, 12/05/1889).

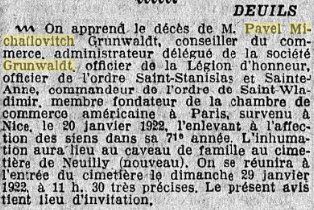

Au sein des catalogues, la longue liste des récompenses obtenues à diverses expositions débute effectivement à Kiev et Riga en 1871, Moscou en 1872, avant Vienne en 1873 et les expositions Universelles de Paris en 1878, 1889 (où il est membre de la commission russe, membre du jury et hors concours) et 1900 (vice-président du jury international). Parmi les diverses décorations glanées au cours de sa carrière, en plus de divers rubans russes, bulgares, serbes, perses et belges, notons la légion d’honneur, dès 1878 [2], peut-être décernée alors qu’il a acquis la nationalité française.

L’adresse personnelle des Grunwaldt est au 4 avenue Ingres dans le XVIe arrondissement parisien, donc relativement proche des domiciles de Guimard et de sa principale aire d’activité professionnelle.

Pourquoi la famille Grunwaldt a-t-elle choisi un cimetière de banlieue ? Dans Paris intra-muros, le choix pouvait se porter sur le cimetière d’Auteuil à la pointe sud du XVIe arrondissement ou sur le cimetière de Passy, à proximité du Trocadéro. En achetant une concession au cimetière nouveau de Neuilly, la famille n’a donc pas recherché une localisation prestigieuse (surtout valable pour le cimetière de Passy). La question religieuse ne semble pas être entrée en ligne de compte puisque la sépulture se trouve placée dans une division sans distinction confessionnelle et n’arbore aucun signe distinctif de la religion juive.

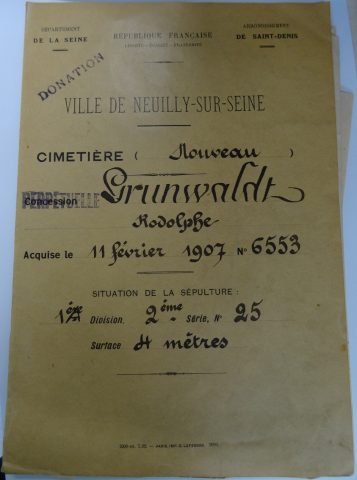

L’explication vient tout simplement de la domiciliation de l’acquéreur de la parcelle. En effet c’est Rodolphe Grunwald, âgé alors de 36 ans, sans profession, qui s’adresse au cimetière dont dépend sa domiciliation — il habite alors au 2 rue Rigaud à Neuilly-sur-Seine — et qui fait l’acquisition le 6 février 1907, officialisée le 11 février, de la concession (perpétuelle) n° 6553, 1ère division, 2ème série, n° 25, d’une surface de 4 m2. Par acte notarié du 26 juin 1907, il en fait don à ses beaux-parents, Paul et Lydia Grunwaldt. Cette démarche peut paraître étrange. Au cas où la santé de Paul ou de Lydia aurait été défaillante en 1907, leur faire don d’une concession aurait été d’un goût douteux. Il est plus raisonnable de penser que Rodolphe a agi à la demande de ses beaux-parents. Mais en ce cas pourquoi en aurait-il pris en charge les frais, à une époque où les affaires de la maison Grunwaldt sont florissantes ?

Couverture du dossier de la concession Grunwaldt à la conservation du cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine. 1907.

Les occupants du caveau

Étant donné son jeune âge, Rodolphe Grunwald n’était sans doute pas destiné à être le premier utilisateur de la concession. Et pourtant, c’est lui qui décède le premier, le 27 juin 1917 à l’âge de 46 ans, 47 rue Jacob à Paris [3]. Il est inhumé le 1er juillet dans un caveau provisoire, dans la concession qu’il a lui-même acquise dix ans plus tôt. Et, comme on le verra plus loin, il y est à nouveau inhumé en 1920, après la construction d’un caveau familial.

C’est le 20 janvier 1922 que décède Paul Grunwaldt, à l’âge 70 ans, à Nice. Il est inhumé dans le caveau neuf jours plus tard.

Trois ans plus tard, Lydia Grunwaldt, l’épouse de Paul, décède le 27 octobre 1925 et est inhumée le 30 octobre.

Une inspection sommaire de l’intérieur de la sépulture relève la présence d’une plaque dédiée à la mémoire d’une enfant du nom de Smadja, décédée à l’âge de deux ans.

Les registres du cimetière donnent les dates des dernières inhumations qui ont lieu en février 1958 pour Valérie Grunwaldt ; en avril 1959 pour Wladimir Grunwaldt, fils de Paul ; en mai 1959 pour Marie-Clémence Grunwaldt, sœur de Wladimir ; en 1971 pour Gladys Mandelbrojt, née Grunwaldt ; en septembre 1983 pour Szolem Mandelbrojt, époux de Valérie Grunwaldt.

Le problème de la datation

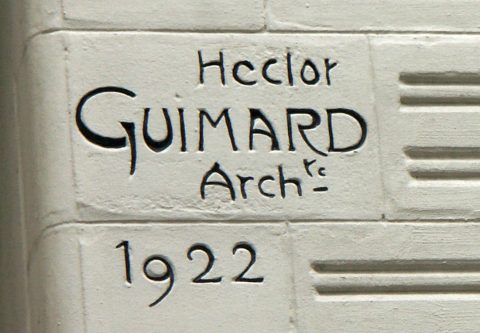

Si la sépulture est bien signée « Hector Guimard Arch » sur l’angle inférieur droit de la façade, elle n’est pas millésimée.

Le dossier administratif de la conservation du cimetière ne contient aucun document concernant la construction à proprement dite de la sépulture. En 1992, le Service de l’Inventaire général d’Ile-de-France la datait de 1922, date du décès du principal occupant du caveau.

Pour sa part, en 2003, Georges Vigne contestait la date de 1922 et lui préférait celle de 1907 (ou peu après) pour des raisons stylistiques. À son avis, la sépulture Grunwaldt, par son style général relevant de l’Art nouveau, est trop différente de la sobre tombe de l’écrivain Albert Adès, conçue en 1922 et inaugurée en avril 1923 au cimetière du Montparnasse (cf. son article sur notre site).

Cette dernière présente effectivement un aspect pré-Art Déco ou plutôt antiquisant, voire orientalisant, faisant sans doute référence à la naissance d’Adès en Egypte.

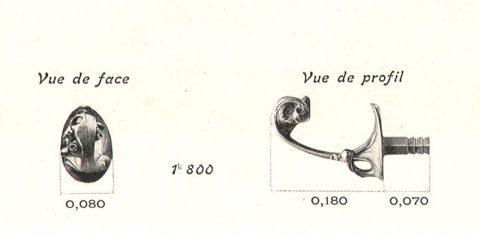

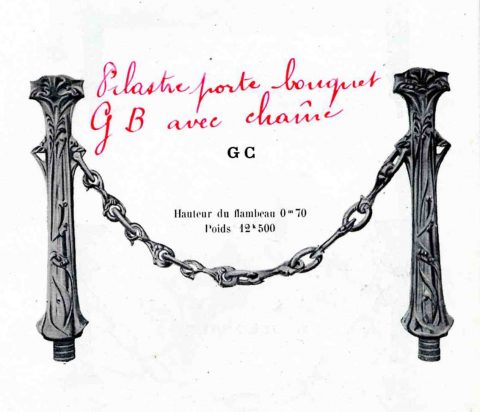

Autre différence significative avec la tombe Adès, alors que cette dernière est dépourvue de fontes ornementales Guimard, la sépulture Grunwaldt reçoit plusieurs fontes Guimard : quatre pilastres porte-bouquets GB, quatre porte-couronnes GA et une poignée de porte GB.

Contre-modèle de la poignée de porte symétrique GA. Coll. Part. Une poignée semblable est présente sur le Chalet Blanc à Sceaux (vers 1909) ou sur l’immeuble Trémois à Paris (1909).

Georges Vigne confère à la présence de ces fontes un indice de datation. Créées pour la majorité d’entre elles de 1903 à 1907, elles seront éditées par la fonderie de Saint-Dizier et commercialement disponibles à partir de 1908, même si Guimard peut en disposer pour son compte au cours des années précédentes.

Autre indice d’une datation précoce, la forme de la lettre « G » (pour Grunwaldt) exécutée en fer forgé et fixée sur la porte, ressemble à celle du monogramme de Guimard sur son hôtel particulier (1909-1912).

Cependant, il nous semble que ces arguments d’ordre stylistique peuvent être contestés et qu’il est possible de relever d’autres indices pouvant permettre de dater ce monument.

Tout d’abord sa forme générale le fait effectivement rattacher au style Art nouveau, principalement en raison de la présence de son important fronton en arc à la fois en accolade et outrepassé. Comme on le sait, les influences gothiques (l’arc en accolade) et orientalisantes (l’arc outrepassé) font partie intégrante des composantes du style Art nouveau. Guimard a lui même utilisé l’arc en accolade sur les façades du groupe d’immeuble des rue Gros, La Fontaine et Agar.

Porte d’entrée de l’immeuble du 43 rue Gros à Paris par Guimard (1909-1911). L’arc du linteau est bien un arc en accolade mais n’est pas un arc outrepassé comme sur la sépulture Grunwaldt. La Construction Moderne, 9 février 1913.

À notre avis, de même qu’il avait donné un aspect antique et oriental à la tombe d’Adès né en Égypte, Guimard a cherché ici à introduire un élément rappelant la naissance sur le sol russe de Paul (Pavel Michailovitch) Grunwaldt. Ce type d’arc à la fois en accolade et outrepassé est en effet fréquent dans le style néo-russe, élaboré de la seconde moitié du XIXe siècle à la révolution russe et qui remet en valeur les éléments traditionnels de l’architecture locale.

Fronton de la banque d’État de Nijni Novgorod par l’architecte Pokrovski, 1910-1913. Photo Alexey Beloborodov (détail).

D’autres détails comme la présence de lignes souples sur la ligne faitière confèrent également à la sépulture un aspect Art nouveau.

Mais ce type de détails peut être retrouvé sans peine sur d’autres œuvres tardives de Guimard comme la Mairie du Village Français à l’Exposition des Art décoratifs de 1925. Alors que dans les premières années du style Guimard, il est possible de suivre son évolution stylistique presque année après année, cette évolution se ralentit très nettement après 1910, si bien qu’il devient plus périlleux de dater une œuvre tardive par la seule présence ou absence de certains détails décoratifs qui peuvent survivre longtemps dans son œuvre. Capable de se renouveler, il ne semble pourtant abandonner qu’à grand regret le style Art nouveau qui a fait sa célébrité. La tombe Adès (1922) par exemple, est encore agrémentée de l’habituel « coquillé » ou « bouillonnement » caractéristique du style de Guimard à partir de 1903. Ces zones restreintes de turbulences sont également présentes sur l’immeuble du 3 square Jasmin en 1921-1922 et même sur le linteau de l’entrée de l’immeuble Guimard du 18 rue Henri Heine en 1926 avant de disparaître finalement sur les immeubles suivants (si l’on ne tient pas compte des staffs intérieurs et des fontes ornementales).

Quant aux fontes ornementales de Guimard, elles sont restées disponibles à la fonderie de Saint-Dizier, au moins jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. S’il est exact qu’après la Première Guerre mondiale Guimard restreint le nombre de modèles employés sur ses bâtiments, il les emploie encore abondamment jusque sur ses derniers immeubles de la rue Greuze en 1927-1928. De plus, nous savons à présent par la redécouverte d’une série de photographies, qu’il va déployer au début des années vingt un important effort de création dans le domaine funéraire et qu’il a très probablement envisagé la parution d’un catalogue de tombes pourvues des fontes déjà éditées à Saint-Dizier. Il en a même créé au passage de nouvelles (poignées de cercueil, potelets). Leur présence sur une sépulture Grunwaldt édifiée en 1920-1922 n’est donc pas incongrue.

Catalogue de la Fonderie de Saint-Dizier, 1921, fascicule 5. Pilastres porte-bouquets présents sur la sépulture Grunwaldt. Coll. Part.

Effectivement, la forme de la lettre « G » qui orne l’imposte de la porte du monument ressemble clairement à certains « G » dessinés par Guimard. Il fait subir à cette lettre de nombreuses variations, portant sur la barre horizontale plus ou moins présente et surtout sur l’exagération de l’empattement vertical qui peut devenir une sorte d’appendice caudal très important pouvant repasser sous la lettre. La présence des deux traits forme alors une sorte de flèche. Cette exagération de l’empattement vertical est longuement utilisée par Guimard puisque qu’on peut le retrouver sur la signature du 3 square Jasmin (1922) ou sur les plans du 38 rue Greuze (1928). On remarquera d’ailleurs à propos du « G » de la sépulture Grunwaldt une réelle médiocrité dans l’exécution — puisqu’il s’agit d’une simple tôle découpée — qui nous fait soupçonner qu’il ne s’agit pas de la pièce d’origine mais plutôt d’une restauration assez maladroite.

Un décor végétal est sculpté sur les piédroits de la façade avant, à la naissance de l’arc du fronton. Cet assemblage de feuilles longues et d’autres courtes est de prime abord peu reconnaissable et cette partie du décor sculpté pourrait également être vu comme relevant de l’Art nouveau puisque ce style a abondamment utilisé le décor végétal.

Rares sont les évocations végétales dans l’œuvre de la période Art nouveau de Guimard. On peut en trouver quelques unes sur la façade de l’immeuble du 21 rue La Fontaine ou sur certains éléments de lustres. Mais dans ces cas il ne s’agit pas d’espèces botaniquement reconnaissables, plutôt de formes naturelles d’inspiration végétale.

Élément de lustre en bronze avec entrecroisement de lignes évoquant des herbes. Vers 1910. Coll. Part.

Cette incursion dans la naturalisme est donc très inhabituelle chez Guimard, autant dans ses décors avant-guerre qu’après-guerre, et ne nous oriente pas non plus dans la datation du monument.

La détermination des deux espèces sculptées sur la sépulture Grunwaldt se précise quand on considère le décor de la porte où s’étale une palme en fer forgé, ainsi que le décor de son imposte où un rameau de laurier et une palme se croisent et entourent l’initiale « G ».

Imposte de la porte de la sépulture Grunwaldt. La lettre « G » est placée entre un rameau de laurier et une palme.

Représentés d’une façon plus conventionnelle et donc plus facilement reconnaissables, ces derniers éléments n’ont pas été dessinés par Guimard mais fabriqués en série et simplement achetés. Plutôt qu’un simple décor naturaliste, la présence de ces deux espèces répond certainement à une demande de la famille Grunwaldt qui les fait placer sur la sépulture en tant que signal adressé au passant. Ces deux espèces sont en effet couramment utilisées dans le décor funéraire pour symboliser les honneurs, précisément ceux que Paul Grundwalt a collectionnés tout au long de sa vie.

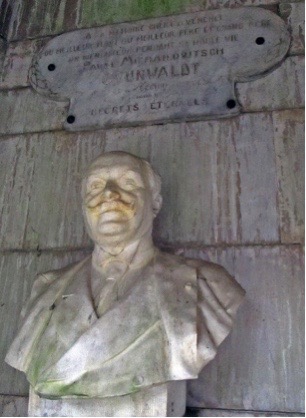

En jetant un œil à l’intérieur de la sépulture, on voit que le décor est centré sur le buste de Paul Grunwaldt, posé sur un socle reposant sur une console, face à la porte d’entrée.

Au dessus du buste, les rameaux de lauriers sont à nouveau présents, gravés sur les bords de la plaque de marbre honorant Paul Grunwaldt. La silhouette inhabituelle de cette plaque n’est d’ailleurs pas incompatible avec un dessin de Guimard et, en en observant soigneusement les lettres, on verra que les « G » sont assez caractéristiques de Guimard. Cette plaque et son lettrage pourraient donc lui être attribués, ce qui, cette fois, préciserait la datation de l’ensemble vers 1922, après le décès Paul Grunwaldt.

À l’intérieur du monument, plaque commémorative en marbre, gravée de lauriers, dédiée à Paul Grunwaldt.

Deux autres plaques, l’une en forme de cœur, l’autre en demi-disque, fixées à l’intérieur sont toutes deux à nouveau dédiées à Paul Grunwaldt par son épouse Lydia. Elles étaient probablement elles-mêmes ornées de branches de laurier. L’absence d’une autre inscription ou plaque dédiée à Rodolphe Grunwaldt confirme que le premier état de cette sépulture est exclusivement consacré à Paul.

Nous pensons donc avoir établi que la construction de la sépulture n’est pas incompatible avec la période d’après-guerre de Guimard. Mais il serait toujours possible d’imaginer qu’elle a été érigée telle quelle à l’usage de Paul Grunwaldt, de son vivant, peu après l’achat de la concession en 1907. Si l’on admet que la première plaque intérieure est bien l’œuvre de Guimard, il faudrait alors admettre que son épouse Lydia la lui a demandée quinze ans plus tard.

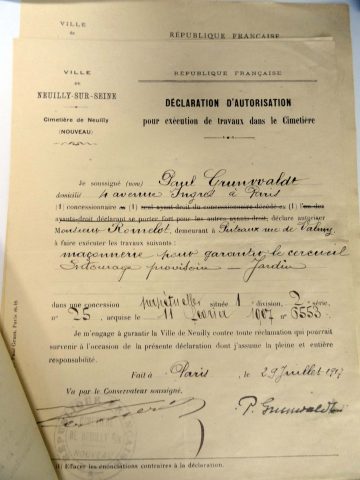

Mais les derniers doutes seront levés par la consultation des déclarations d’autorisation de travaux. La première est signée un mois après le décès de Rodolphe Grunwaldt par son beau-père Paul, le 29 juillet 1917. Elle indique la nature des travaux à effectuer par l’entreprise Romelot de Puteaux : « maçonnerie pour garantir le cercueil – Entourage provisoire — Jardin. » À cette date, en 1917, le monument n’est donc pas encore construit.

Autorisation de travaux du 29 juillet 1917 (dossier de la concession Grunwaldt à la conservation du cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine).

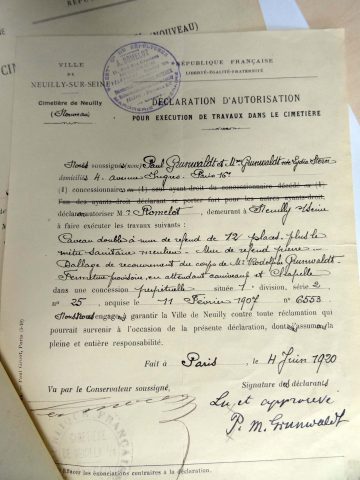

Quatre ans plus tard, le 4 juin 1920, une nouvelle autorisation de travaux est signée par Paul et Lydia Grunwaldt. Le même entrepreneur Romelot, domicilié cette fois à Neuilly-sur-Seine, est mandaté pour un « Caveau double à mur de refend de 12 places, plus le mètre sanitaire meulière – Mur de refend pierre – Dallage de recouvrement du corps de Mr Rodolphe Grunwaldt – Fermeture provisoire en attendant caniveau et chapelle. » Ces derniers mots indiquent clairement qu’en 1920 le monument n’est toujours pas construit.

Autorisation de travaux du 4 juin 1920 (dossier de la concession Grunwaldt à la conservation du cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine).

Le dossier administratif contient une dernière autorisation de travaux, signée le 29 novembre 1958 par Janine Frachon, née Grunwaldt, qui autorise l’entreprise Labonne de Pont-St-Maxence à exécuter une « remise en état de la porte de la chapelle avec réfection des joints en ciment ».

Pour conclure, au vu de l’autorisation de travaux de 1920, on peut penser que la construction du monument a suivi de peu l’aménagement du caveau à cette date. Mais il est plus probable, ainsi que nous l’avons vu plus haut, que c’est Lydia Grunwaldt qui en a pris l’initiative à la suite du décès de son époux en 1922 et qu’elle le fait construire à la gloire exclusive de son époux.

Vols

À l’extérieur, les deux porte-bouquets en laiton ou en bronze placés aux pieds de la façade étaient encore présents en 1992, date à laquelle l’Inventaire général a pris la sépulture en photo.

Fiche de l’Inventaire général d’Ile-de-France. 1992. Le porte-bouquet fixé sur le pied de la façade reçoit la dénomination de « torchère ».

Ils ont peut-être été volés après la publication des éditions du Patrimoine en 2001 et en tous cas avant celle du livre de Georges Vigne et de Felipe Ferré en 2003. Il en reste actuellement les fixations ainsi que les traces d’oxydation caractéristiques d’un alliage de cuivre qui en dessinent le contour. Une vue de trois quarts permet de se rendre compte que leur partie inférieure épousait l’incurvation du mur au-dessus du socle. S’il s’était agit de pièces issues d’une série destinée par Guimard à l’édition, cette incurvation n’aurait pas convenu à leur mise en place en toute situation. Il aurait alors mieux valu que leur fond soit strictement plat. Et si une telle série avait été éditée, Guimard n’aurait eu alors qu’à remonter ces porte-bouquets de quelques centimètres pour qu’ils se trouvent sur une surface plane. Ces considérations, jointes au fait que ces modèles n’ont jusqu’ici jamais été rencontrés ailleurs que sur cette sépulture, nous fait penser qu’il s’agit de créations originales réalisées pour cette seule occasion.

Mais, après leur vol, ces porte-bouquets ne sont sans doute pas restés éternellement cachés chez un receleur ou chez un collectionneur. Car dans sa vente du 10 & 11 juin 2008, la maison de vente Christie’s de New-York présentait sous le n° 854, une paire d’« appliques espagnoles en laiton doré » attribuées à Guimard. L’annonce permettait aussi de prendre connaissance des dimensions des pièces (52 cm de haut, 27,3 cm de large, 10,4 cm de profondeur). Estimées entre 2 000 et 3 000 $, elles ont été adjugées pour 3 750 $.

En dehors de leur contexte, leur attribution à Guimard n’était pas si évidente. On aurait aussi bien pu évoquer d’autres noms de créateurs comme celui de Tony Selmersheim, voire de Maurice Dufrène. Ce n’est que replacées sur la sépulture Grunwaldt que l’on se convainc facilement qu’elles sont bien dues à Guimard. Quant à la dénomination d’« appliques » qui leur est donnée dans la notice de vente, elle est certainement à rapprocher de celle de « torchères » [4] que leur attribue la fiche de l’Inventaire général de 1992. Tout ceci nous amène à penser que le vendeur de 2008 avait sans doute bien connaissance de la provenance des pièces.

Autre vol manifeste, celui du porte-couronne avant droit qui a lui aussi été descellé après 1992.

Fiche de l’Inventaire général d’Ile-de-France. 1992. Les porte-couronnes de la façade latérale gauche sont actuellement toujours en place.

État préoccupant du monument

Au fur et à mesure que nous visitons ce monument, nous constatons que son état se dégrade de façon très préoccupante.

Il a même à présent été vandalisé comme l’ont été la plupart des tombes des cimetières parisiens. La porte est ouverte et des décors de lauriers en galvanoplastie, gisent pêle-mêle au sol. Le buste n’a pas encore été dérobé, mais ce n’est plus qu’une question de temps. Les joints de la voute n’étant plus étanches, l’humidité gagne peu a peu et hâte les désordres dans la maçonnerie.

Les fontes ornementales sont à présent rouillées de manière irréversible. À une date inconnue, les pilastres porte-bouquets en fonte ont été remplis de ciment ce qui a entraîné leur ruine par éclatement quand l’humidité à fait gonfler le ciment. Celui du coin arrière droit était déjà cassé avant 1992.

Cet état de la sépulture Grunwaldt nous fait craindre sa ruine prochaine. Les échanges récents avec les descendants de la famille Grunwaldt ont démontré leurs préoccupations face à la dégradation du monument et leur volonté de trouver des solutions pour le sauvegarder. Le Cercle Guimard souhaite s’associer à cette démarche indispensable afin que ce monument particulièrement intéressant retrouve toute sa place dans l’œuvre funéraire de Guimard.

Christine Grasset, Frédéric Descouturelle, Olivier Pons

[1] Voir à ce sujet l’article de Marie-Claude Paris, Sépulture Grundwaldt : l’énigme de la consonne muette.

[2] Paul ou Pavel Michailovitch Grunwaldt ne figure pas dans la base Léonore recensant les titulaires de la Légion d’honneur.

[3] C’est à dire dans l’hôpital de la Charité, démoli en 1935 pour faire place à la faculté de médecine de la rue des Saint-Pères. Il ne s’agit donc sans doute pas d’un décès lié à la Première Guerre mondiale.

[4] Cette dénomination de torchère est pour le moins curieuse. On ne pourvoit généralement pas les tombes de véritables porte-torchères mais seulement de simples représentations de flammes. Et ni une torche ni une applique électrique de cette époque n’auraient eu leur source de lumière et de chaleur aussi près de la paroi.