Guimard, briques après briques

Tout au long de sa carrière d’architecte, Guimard a porté attention aux variétés de briques disponibles sur le marché. Dans cet article nous donnerons un aperçu de leur utilisation qui pourra être prolongé par des études plus complètes portant sur les matériaux de construction auxquels il a eu recours pour ses bâtiments.

De façon très approximative, rappelons qu’au Nord de la Loire, dans les régions favorisées en pierre calcaire, la brique d’argile cuite a été peu employée jusqu’à la Renaissance, période pendant laquelle, à l’imitation des constructions italiennes, elle est devenue, malgré son coût de production, un matériau recherché servant même à l’édification de châteaux du XVIe au XVIIe siècle. Elle a vu son coût de production baisser du XVIIIe au XIXe siècle à la faveur de son industrialisation progressive. Dès lors, son utilisation croissante pour des constructions économiques a eu pour corollaire sa chute dans l’échelle de valeur des matériaux et sa relégation au statut de matériau pauvre. C’est contre cette tendance qu’à partir de la seconde partie du XIXe siècle, la brique a été progressivement remise à l’honneur grâce à une production plus soignée. Une variété de tons a été obtenue par la composition des pâtes plus ou moins riches en oxyde fer, ou par colorisation ou encore par l’émaillage de ses faces. Cet élargissement de l’offre de production accompagnait naturellement le mouvement en faveur de la polychromie des façades urbaines initiée par Jacques-Ignace Hittorff (1792-1867) puis par Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879).

La brique de terre cuite

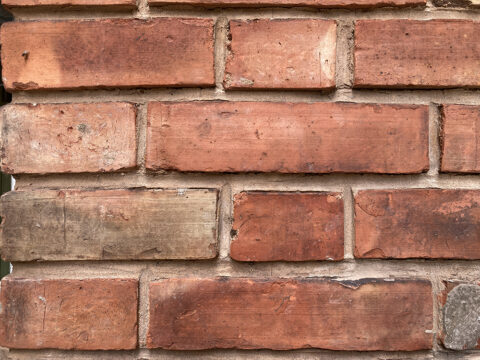

Guimard, influencé par Viollet-le-Duc et soucieux à la fois d’originalité et d’économie, s’est donc largement servi de la brique dès ses premières villas construites avant le Castel Béranger dans le XVIe arrondissement ou dans la banlieue de l’Ouest parisien. Il a essentiellement utilisé des briques de couleur rose-orangée et rouge, parfois ponctuées de briques émaillées.

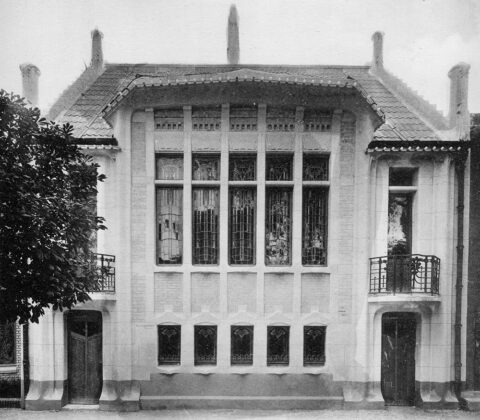

Hôtel Roszé, 1891, 34 rue Boileau, Paris XVIe, Photo F. D.

Hôtel Jassedé, 1891, 41 rue Chardon-Lagache, Paris XVIe, Photo F. D.

Elles alternent avec de la meulière et de la pierre de taille, plus rare, choisie pour certains éléments clés des façades : chapiteaux, sommiers, corniches, etc. Le tout donnant un mélange de teintes qui, joint aux céramiques particulièrement colorées, renforce l’aspect pittoresque de ces demeures.

L’hôtel Delfau, d’allure plus aristocratique, se singularise par une façade presque monochrome employant majoritairement une brique de couleur jaune paille qui se confond avec celle de la pierre de taille utilisée pour l’avant-corps et sa grande lucarne. Guimard a volontairement limité la brique rouge à de simples assises qui soulignent les corniches, de même qu’il a restreint au seul bleu la couleur des céramiques architecturales.

Hôtel Delfau, 1894, 1 ter rue Molitor, Paris XVIe, Photo F. D.

L’arrivée de l’Art nouveau en 1895 a peu modifié ce choix de matériaux. Un bâtiment économique comme l’École du Sacré-Cœur comportait simplement une quantité moindre de pierre de taille moins sculptée que sur le Castel Béranger. Pour le Castel Henriette, les moellons en opus incertum ont remplacé la pierre meulière.

École du Sacré-Cœur, 1895, 9 avenue de la Frillière, Paris XVIe, Photo F. D.

Étages supérieurs de la façade sur rue du Castel Béranger, 1895-1898, 14 rue Jean-de-La- Fontaine, Paris XVIe. Photo F. D.

Détail de la façade sur cour du Castel Béranger, 1895-1898, 14 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe. Photo F. D.

Généralement, les briques reçoivent sur l’une de leur panneresses (les faces longues et étroites) la marque de la briqueterie, imprimée en creux. Pour l’instant, nous n’avons relevé que le logo « CB » sur les briques de l’hôtel Roszé et celui de la briqueterie de Chambly (dans l’Oise) sur celles du Castel Val. Il est possible que dans la plupart des cas, Guimard ait donné pour consigne à l’entrepreneur de cacher les marques en exposant la panneresse opposée.

Détail de la façade sur rue de l’hôtel Roszé, 1891, 34 rue Boileau, Paris XVIe. Photo F. D.

Détail de la façade du Castel Val, Auvers-sur-Oise (Val d’Oise), 1902-1903. Photo F. D.

Pour la salle de concert Humbert de Romans (1898-1901), grâce au plan d’attachement conservé dans le fonds Guimard au musée d’Orsay, nous connaissons avec précision les types de briques employés pour la maçonnerie. Une brique de Sannois (blanche) de première qualité a été utilisée pour la façade principale et le patronage. Elle a été doublée par une brique de Belleville, également de première qualité.

Pour le Castel Béranger, sur de plus petites surfaces en façade sur rue et dans la cour, Guimard a aussi utilisé des briques en terre cuite émaillées, d’une couleur passant insensiblement du bleu clair au beige.

Détail de la façade sur cour du Castel Béranger, 1895-1898, 14 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe, Photo F. D.

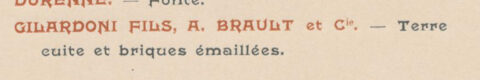

On peut penser qu’elles proviennent de la tuilerie Gilardoni & Brault car dans la liste des fournisseurs du Castel Béranger on trouve la mention de cette entreprise qui a par ailleurs fourni les céramiques émaillées artistiques posées en façade et certains rétrécissements de cheminées des appartements.

Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), liste des fournisseurs (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.

On remarque que dans les tous cas où des briques de couleurs différentes ont été employées, Guimard n’a jamais créé de motifs alternant les couleurs comme on en voit sur quantités d’immeubles de cette époque, car ces dessins, nécessairement géométriques, auraient concurrencé ses propres décors. Pour créer des motifs courbes, il aurait fallu disposer de grandes surfaces planes et le résultat n’aurait pas forcément été heureux. Tout au plus s’est-il contenté de lits de couleurs différentes pour souligner des corniches ou pour simuler un sommier.

Détail de la façade sur la rue Lancret de l’immeuble Jassedé (1903-1905), Paris XVIe. Photo F. D.

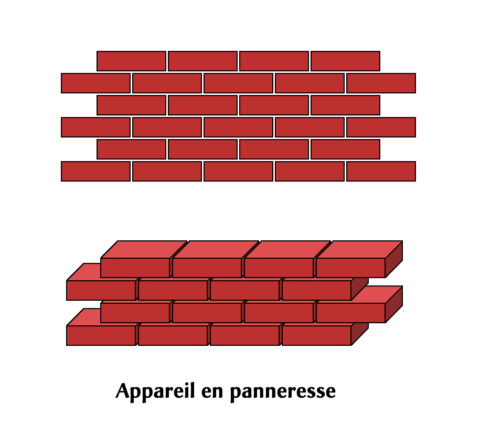

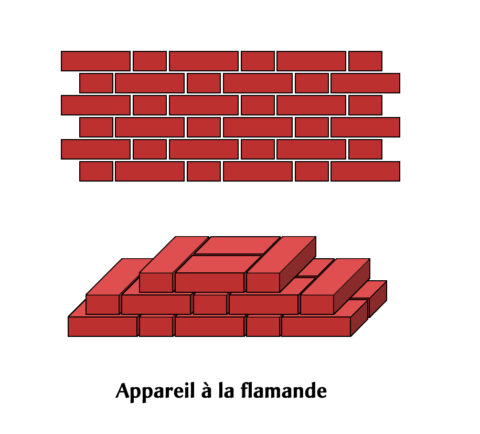

Les appareillages employés sont peu nombreux. Il s’agit essentiellement de l’appareillage en panneresse et de l’appareillage à la flamande[1] qui fait alterner boutisses (la plus petite face) et panneresses sur chaque assise.

.

.

Appareils en panneresse et à la flamande. Dessins F. D.

Le petit calibre de la brique permet d’incurver aisément une paroi. Pourtant cette faculté n’a pas été tout de suite exploitée par Guimard qui, dans ses premiers bâtiments, s’en est tenu à des parois planes. Même quand il a cintré la travée centrale de la Villa Berthe au Vésinet (1895) ou l’oriel de La Bluette à Hermanville (1899), c’est à la pierre taillée — dont la mise en œuvre était plus coûteuse — qu’il a fait appel. Sans doute préférait-t-il alors que la surface plus douce de la pierre accompagne mieux le mouvement donné.

Façade principale de la Villa Berthe, Le Vésinet (Yvelines), 1896. Photo Nicolas Horiot.

Il faut attendre le Castel Henriette (1899) pour trouver quelques pans de briques cintrés. Pour la première fois, son plan a fait la part belle aux élévations courbes, mais ce sont alors essentiellement aux moellons en opus incertum qu’elles ont été confiées. Quelques années plus tard, le Castel Val à Auvers-sur-Oise (1902-1903) a été le plus bel exemple de façades cintrées utilisant la brique, un emploi que Guimard a réitéré peu après de façon plus discrète sur l’immeuble Jassedé, à l’angle de l’avenue de Versailles et de la rue Lancret (1903-1905).

Façade du premier étage du Castel Val, Auvers-sur-Oise (Val d’Oise), 1902-1903. Photo Nicolas Horiot.

Façade sur rue de l’immeuble Jassedé à l’angle de l’avenue de Versailles et de la rue Lancret, Paris XVIe, 1903-1905. Photo F. D.

La brique silico-calcaire

Vers 1904, Guimard a adopté la brique silico-calcaire. Ce matériau n’est pas obtenu par la cuisson d’une argile naturelle ou recomposée : il s’agit d’une pierre artificielle s’apparentant au ciment.

Briques silico-calcaires en appareillage à la flamande de la façade sur rue de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe, Photo F. D.

Même si son principe est plus ancien, elle n’a été fabriquée industriellement qu’à partir des dernières années du XIXe siècle[2]. Composé à 90% de sable siliceux, de chaux vive (calcaire calciné) et d’eau, le mélange est moulé en briques qui sont compressées puis durcies en chaudière à vapeur. En l’observant de près, on remarque la présence du sable grossier et de graviers la composant. De ce fait, alors que la brique de terre cuite est quasiment inaltérable, on constate, au bout d’un siècle, l’usure de ces briques dont les grains se détachent peu à peu.

Briques silico-calcaires sur une souche de cheminée de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe. Photo Nicolas Horiot.

D’autre part, sa densité importante la rend pondéreuse et son inertie thermique est médiocre. Cependant ce matériau a aussi de nombreuses qualités, notamment un coût peu élevé en raison d’une consommation énergétique faible lors de sa production, une résistance à la compression permettant de l’utiliser en murs porteurs, une résistance au feu et une bonne qualité acoustique.

Son utilisation par Guimard correspond au tournant stylistique qui l’a vu abandonner la polychromie un peu tapageuse de ses débuts au profit d’une recherche d’élégance qui passait aussi par une plus grande discrétion. La couleur gris-beige de la brique silico-calcaire se confond en effet suffisamment avec celle de la pierre de taille.

Comme il l’avait fait plus tôt avec la brique en terre cuite, Guimard a tout d’abord expérimenté ce nouveau matériau à côté des moellons pour des villas ou des maisons de banlieue comme le Castel d’Orgeval à Villemoisson-sur-Orge (1904) où elle met en valeur les baies et individualise des surfaces remarquables. Au contraire, elle apparait très discrètement sur la villa d’Eaubonne (c. 1907), puis un peu plus tard pour le Châlet Blanc à Sceau (1909) et enfin de façon importante pour la villa Hemsy à Saint-Cloud (1913).

Fenêtre au rez-de-chaussée de la façade sur rue de la villa au 16 rue Jean Doyen à Eaubonne (Val d’Oise), c. 1907. Photo F. D.

Mais ce sont à ses constructions urbaines, à partir de l’hôtel Deron-Levent (1905-1907), que la brique silico-calcaire semble le mieux convenir. Suivent l’immeuble Trémois de la rue François Millet (1909-1911), les immeubles « modernes » des rue Gros, La Fontaine et Agar, son hôtel particulier de l’avenue Mozart (1909-1912) et l’hôtel Mezzara de la rue La Fontaine (1909-1911), où la brique silico-calcaire est employée concurremment avec la pierre de taille dont la surface varie en fonction de l’effet de luxe recherché.

Façade sur rue de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe, soubassement en moellons, parement en brique silico-calcaire, appui et encadrement de fenêtre en pierre de taille. Photo F. D.

Avec la brique silico-calcaire, Guimard s’est également servi de différents appareillages. L’hôtel Guimard au 122 avenue Mozart (1909) dont la façade est particulièrement mouvementée est un bon exemple où se devine leur fonction structurelle permettant de réduire l’épaisseur des murs et d’alléger les maçonneries vers le sommet, de s’adapter aux plissements des façades et de renforcer ponctuellement certains murs.

Détail des deuxième et troisième étages de la façade de l’hôtel Guimard. Bibliothèque des arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Le corps principal de ses murs est constitué d’un appareil à la flamande, donnant des parois d’une épaisseur de 45 cm ou 22 cm. Pour réaliser les courbes et amorcer le plissement de la façade, un appareillage en boutisses a été utilisé, parfois complété par un appareillage alterné à multiples boutisses afin de renforcer la solidité des murs, notamment au niveau de certaines ouvertures. Dans les parties hautes, l’emploi d’un appareil à assises réglées en panneresses a permis d’alléger les maçonneries du dernier étage au niveau de la loggia, constituant des murs de seulement 11 cm d’épaisseur.

Détail des deuxième et troisième étages de la façade de l’hôtel Guimard. Bibliothèque des arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

C’est aussi à partir de 1909 (hôtel Guimard, cour de l’immeuble Trémois, hôtel Mezzara) qu l’on voit apparaitre un modèle de briques à angle arrondi, en particulier au niveau des jambages des baies où elles adoucissent le passage d’un plan à l’autre.

Détail de la travée de gauche du premier étage de la façade sur rue de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe. Photo F. D.

Après-guerre, la brique silico-calcaire était toujours présente sur l’immeuble Franck, rue de Bretagne (1914-1919). Un peu plus tard, elle a cédé le pas à une brique en terre cuite de couleur jaune pour l’immeuble luxueux de la rue Henri-Heine (1926) où Guimard ne l’a employée qu’aux derniers étages, là où elle est moins visible.

Brique en terre cuite jaune et brique silico-calcaire au cinquième étage de la façade sur rue de l’immeuble Guimard du 18 rue Henri-Heine, Paris XVIe , 1926. Photo F. D.

Mais elle a fait son retour en force sur des immeubles économiques comme l’immeuble Houyvet, villa Flore (1926-1927), ou les immeubles de la rue Greuze (1927-1928) et sans doute sur sa villa La Guimardière à Vaucresson (1930).

Façades arrière et sur la villa Flore de l’immeuble Houyvet, Paris XVIe, 1926-1927. Photo F. D.

Allège et fenêtre du 5e étage de la façade sur la villa Flore de l’immeuble Houyvet, Paris XVIe, 1926-1927. Photo F. D.

Détail de la façade sur rue du premier étage du 38 rue Greuze, Paris XVIe, 1927-1928. Photo F. D.

Comme on peut le voir sur les photos précédentes, après la Première Guerre mondiale Guimard a introduit des effets de volume et donc de lumière en plaçant d’une manière différente certaines briques par rapport à la surface, par exemple en saillie, en retrait ou en oblique. Ces techniques sont bien connues depuis des siècles et employées pour souligner des lignes verticales ou horizontales, ou encore pour ponctuer une surface plane. Mais, de même qu’il s’était refusé à utiliser des motifs répétitifs d’alternances de couleurs de briques, il n’a pas non plus usé de la possibilité de jouer avec le relief des parois en briques pendant la première partie de sa carrière, considérant avec justesse que leur surface devait conserver une certaine neutralité et non venir lutter avec ses propres motifs décoratifs (sculptés dans la pierre ou modelés en céramique) qu’il réservait à des emplacements restreints. Cependant, rattrapé, emporté par l’évolution stylistique générale prônant, dans un premier temps, la géométrisation du décor avant son abandon progressif, Guimard s’est résolu à introduire ces effets de surface à mesure qu’il abandonnait ses motifs décoratifs personnels. Il n’est certes pas le seul à utiliser ce motif de la brique placée à 45° et dont l’angle vient affleurer la surface (ci-dessous).

Détail de la façade sur rue du deuxième étage de l’immeuble Guimard du 18 rue Henri-Heine, Paris XVIe, 1926. Photo F. D.

Mais peut-être est-il l’inventeur de ce motif original où une brique subit une rotation à 30° et la suivante lui est symétrique. Sur l’assise sus-jacente, la même séquence est décalée d’une longueur de panneresse.

Linteau d’une fenêtre du cinquième étage du 36 rue Greuze, Paris XVIe, 1927-1928. Photo F. D.

La brique amiantine

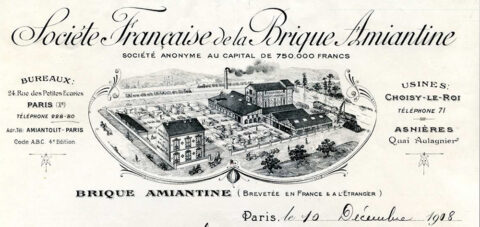

Aussi dénommée amiantolithe, la brique amiantine a été fabriquée en France à Choisy-le-Roy à partir de 1904 par la Société française de la brique amiantine avec de la fibre d’amiante importée du Canada.

En-tête de la Société Françaises de la Brique Amiantine, lettre datée du 10 décembre 1908, photographie tirée de l’article de Pierre Coftier, « La brique amiantine de Choisy-le-Roy », L’actualité du Patrimoine, n° 8, déc. 2010. Droits réservés.

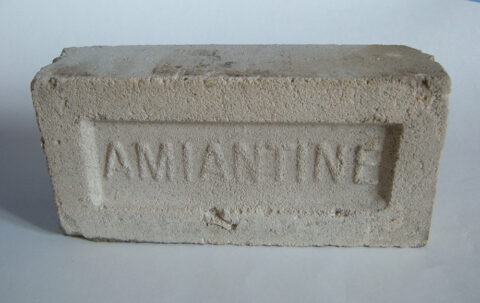

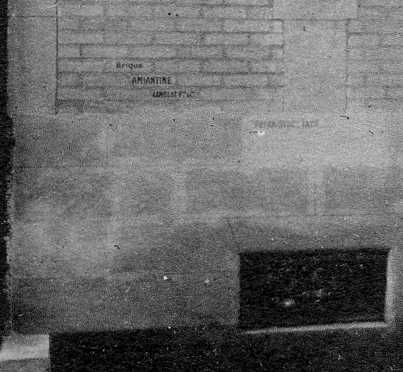

Grâce à l’ajout de ce minéral[3] on comptait alors augmenter la tenue au feu (déjà bonne) de la brique silico-calcaire, améliorer son faible pouvoir d’isolation et même obtenir un effet antifongique. Le produit qui pouvait être colorisé, était vu comme innovant par rapport à la simple brique silico-calcaire et s’en trouvait donc valorisé. Pour bien les différencier, la marque « Amiantine » était imprimée en relief dans une alvéole ménagée sur l’une des deux grandes faces des briques.

Grande face d’une brique amiantine. Photographie tirée de l’article de Pierre Coftier, « La brique amiantine de Choisy-le-Roy », L’actualité du Patrimoine, n° 8, déc. 2010. Droits réservés

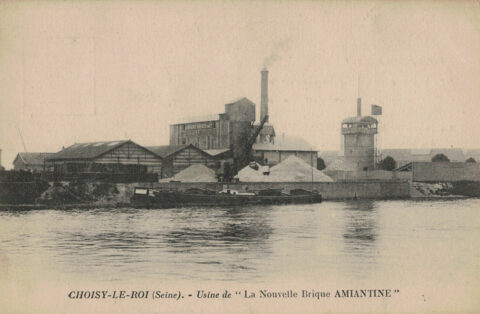

Le site de Choisy-le-Roy a été racheté en 1922 par la société Lambert frères & Cie.

Usine Lambert Frère & Cie à Choisy-le-Roy, carte postale ancienne. Coll. part.

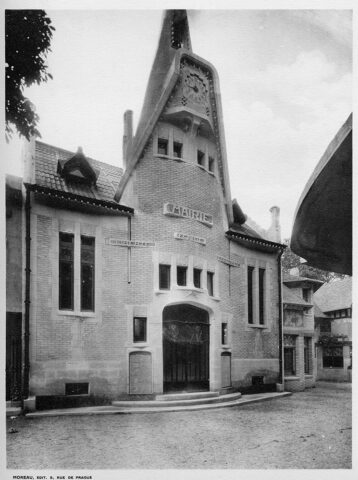

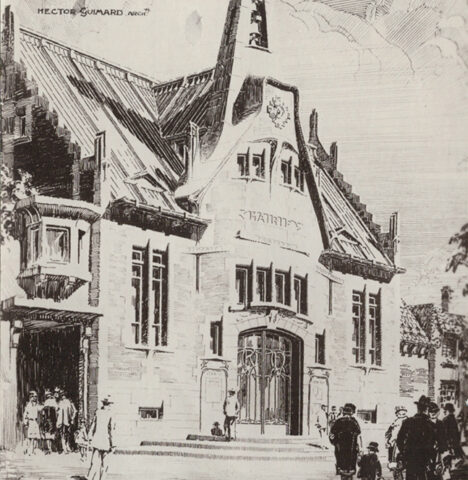

Guimard semble s’être servi de ses produits pour la première fois en 1925 lors de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes pour sa participation au Village Français[4] dans le cadre du groupe des Architectes Modernes dont il était le vice-président.

Auteur de la mairie du village, il a employé la brique amiantine[5] de façon plus extensive sur sa façade principale que sur sa façade postérieure. On retrouve d’ailleurs la mention de cette brique ainsi que celle de la cimenterie Lambert, réparties sur des groupes de trois panneresses, bien mises en évidence à quatre emplacements : deux sur la façade principale et deux sur la façade arrière. La Maison du Tisserand[6] de l’architecte Émile Brunet, mitoyenne de la mairie à droite, et sans doute encore d’autres constructions du village ont également utilisé ce matériau. Les tuiles de la mairie étaient en fibro-ciment patiné et avaient, elles aussi, été fournies par la cimenterie Lambert[7]. On touche ici un des aspects du Village français qui, à l’instar d’autres manifestations du même genre, ne pouvait équilibrer leur budget que grâce à la fourniture de matériaux à tarif préférentiel en échange d’une discrète mais efficace publicité.

Façade principale de la mairie du Village français à l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 2. Coll. part.

Façade postérieure de la mairie du Village français à l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes (détail), 1925, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 3. Coll. part.

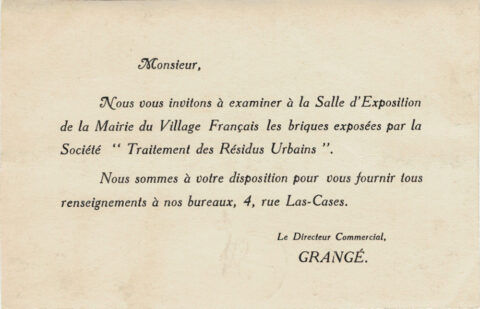

Preuve de l’intérêt constant de Guimard pour les nouveaux matériaux de construction et leur évolution, il a exposé dans la grande salle du rez-de-chaussée de la mairie « quelques-uns des matériaux ayant servi à son édification[8] ». On y trouvait par exemple deux types de briques dont nous ignorons l’emploi exact dans la mairie : « la brique double 6 x 2222, creuse, d’un emploi facile[9] » dont le fabriquant n’est pas connu, et aussi des briques produites par la « Société de Traitement des Résidus Urbains » dirigée par un certain Grangé. Dans un article consacré aux produits nouveaux de l’Exposition de 1925, la revue L’Architecture a donné quelques éclaircissements sur leur processus de fabrication :

« […]. Les briques et parpaings de la Société de Traitement industriel des résidus urbains, fabriqués par les procédés silico-calcaires avec les clinkers (mâchefer) provenant des incinérations des ordures ménagères de la ville de Paris, obtenus par la fusion et la vitrification à haute température (1.200°) des produits incombustibles contenus dans les ordures ménagères.[10] »

Pour inviter les acteurs du secteur du bâtiment à découvrir ses produits, Grangé a utilisé une carte publicitaire dont le verso est un dessin de la mairie du Village français par Alonzo C. Webb (1888-1975)[11], également paru dans La Construction Moderne.

A.C. Webb, dessin de la façade principale de la mairie du Village français, carte émise par la Société de Traitement des Résidus Urbains invitant à visiter la salle d’exposition de la Mairie du Village Français, recto. Coll. part.

Carte émise par la Société de Traitement des Résidus Urbains invitant à visiter la salle d’exposition de la mairie du Village Français, verso. Coll. part.

Un autre fournisseur de Guimard en matériaux, exploitant de carrière à Thorigny-sur-Marne et fabricant de plâtres spéciaux, nous était connu par ailleurs. La revue L’Architecture a également mentionné ses produits exposés dans la grande salle de la mairie :

« […] Notamment les produits Taté, tout préparés pour enduits et ravalements imitant la pierre, classés en trois catégories et dont les noms, n’ayant qu’un rapport bien problématique avec les désignations indiquées entre parenthèses, sont les suivants : lithogène (prise lente), pétra stuc (prise accélérée), alabastrine (plâtre aluné d’albâtre). »

Pour la construction de la mairie, nous sommes certains de l’utilisation du « pétra-stuc » dont on devine le nom inscrit sur le socle, au-dessus du soupirail[12]. On parvient aussi à lire sur la photographie le nom de Taté.

Façade principale de la mairie du Village français à l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes (détail), 1925, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 2. Coll. part.

Ce « pétra-stuc » de couleur assez sombre utilisé en socle, est plus visible sur la photographie de la façade postérieure de la mairie.

Façade postérieure de la mairie du Village français à l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes, 1925, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 3. Coll. part.

L’utilisation de ce produit serait anecdotique si ce Taté n’avait nourri un vif ressentiment vis-à-vis de Guimard, sans doute pour une question financière. Mais au lieu de régler ce différend par voie judiciaire, auprès d’un tribunal civil ou d’un tribunal de commerce, apprenant que le Commissariat Général de l’Exposition des arts décoratifs avait proposé le nom de Guimard pour la croix de chevalier de la Légion d’honneur, Taté a envoyé à la chancellerie de l’Ordre une lettre de dénonciation[13] qui a eu pour effet de retarder sa nomination de quatre années.

Après l’exposition de 1925, Guimard a à nouveau eu recours à des produits contenant de l’amiante. À l’instar de son confrère Henri Sauvage, il s’est en effet servi des tubes de fibrociment, produits par la société Éternit. On les retrouve notamment sur les deux immeubles de la rue Greuze où ils ont une fonction essentiellement décorative en soulignant par leur volume la verticalité des bow-windows et des baies. Les plans montrent d’ailleurs qu’il s’agit de demi-cylindres.

Immeuble du 38 rue Greuze, Paris XVIe. Photo F. D.

Ces tubes en fibro-ciment semblent avoir une fonction plus structurelle au niveau des terrasses des 6e et 7e étages, analogue à leur utilisation deux ans plus tard par Sauvage qui a expérimenté leur utilisation pour les murs porteurs d’habitations individuelles construites avec des éléments préfabriqués.

Terrasse du 7e étage de l’immeuble du 38 rue Greuze, Paris XVIe. Photo F. D.

Enfin, ils sont aussi présents sur La Guimardière, la villa que Guimard s’est construit en 1930 à Vaucresson en utilisant des matériaux disparates provenant sans aucun doute de ses chantiers passés. Sans surprise, la brique est encore très présente pour cette ultime construction.

Villa La Guimardière à Vaucresson (Yvelines), Bibliothèque des Arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Frédéric Descouturelle

Merci à Nicolas Horiot pour les précisions apportées pour la salle Humbert de Romans et l’hôtel Guimard.

Notes

[1] On trouve dans la littérature des variations dans l’appellation des différents appareillages pouvant entretenir une confusion, notamment entre les appareillages à l’anglaise et à la flamande.

[2] Granger, Albert, Pierre et Matériaux artificiels de construction, Octave Douin éditeur, Paris, s. d.

[3] Les premiers décès dus à des fibroses pulmonaires causées par l’amiante ont été constatés autour de 1900, mais ce n’est que 30 ans plus tard que des cas de mésothéliomes (cancer de la plèvre) lui ont été imputés. Le lien n’a été formellement établi qu’à partir des années 1950 mais les méfaits de l’amiante ont ensuite été longtemps niés par toute la filière de production et par une bonne part des responsables politiques, entraînant une pollution à présent extrêmement coûteuse à éradiquer.

[4] Le Village Français a été l’un des sites de l’exposition les plus appréciés par le public, à défaut d’avoir été le mieux compris par les critiques puis par la suite le plus étudié par les historiens de l’art. Rationaliste et moderne sans être révolutionnaire, rural sans être régionaliste, il présentait, rassemblés en un village fictif, différentes maisons, commerces, et services, traités dans un style moderne privilégiant les nouveaux matériaux mais sans négliger les matériaux traditionnels. Cf. Lefranc-Cervo, Léna, Le Village français : une proposition rationaliste du Groupe des Architectes Modernes pour l’Exposition Internationale des arts décoratifs de 1925, Mémoire de recherche (2e année de 2e cycle) sous la direction de Mme Alice Thomine Berrada, École du Louvre, septembre 2016.

[5] Goissaud, Antony, « La Mairie du Village », La Construction Moderne, 8 novembre 1925.

[6] Goissaud, Antony, « La Maison du Tisserand », La Construction Moderne, 11 octobre 1925.

[7] « Parmi les exposants [à l’intérieur de la grande salle] on remarque naturellement la Maison « Lambert Frères » qui a fourni les briques amiantines et les tuiles des maisons du Village […] ». Goissaud, Antony, « La Mairie du Village », La Construction Moderne, 8 novembre 1925.

[8] « Les produits nouveaux à l’Exposition des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925 », L’Architecture n° 23, 10 décembre 1925.

[9] Ibid.

[10] Ibid. On désigne couramment ces résidus de combustion sous le terme de mâchefer.

[11] Cf. la note qui lui est consacrée dans l’article sur la participation de Guimard à l’Exposition de 1925.

[12] Le rédacteur de La Construction Moderne l’a confondu avec une « pierre grise, fortement teintée », Goissaud, Antony, « La Mairie du Village » La Construction Moderne, 8 novembre 1925.

[13] Nous réservons la reproduction de cette lettre à un prochain article relatant les péripéties de cette affaire.

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard