Camille Gauthier à Nancy, de collaborateur de Louis Majorelle à fabricant de meubles à bon marché

Notre amie Justine Posalski, membre du Cercle Guimard depuis plusieurs années, vient d’obtenir son doctorat en histoire de l’Art qui a porté sur la carrière de l’un des acteurs majeurs de l’École de Nancy, Camille Gauthier (1870-1963). Son nom a été popularisé par la marque « Gauthier-Poinsignon » et par son importante production de meubles modernes à bon marché que nous avons déjà évoquée ici, mais sa biographie avait été encore peu explorée. À la demande de son directeur de thèse, Justine Posalski a exploré le côté social et innovant de l’activité commerciale de Gauthier, notamment par sa technique de vente. Cependant, ses recherches l’ont conduite à s’intéresser de plus près au contexte dans lequel se sont nouées ses relations avec Louis Majorelle (1859-1926). C’est cet aspect peu connu et qui remet en question certaines opinions acquises que nous lui avons proposé de présenter dans cet article.

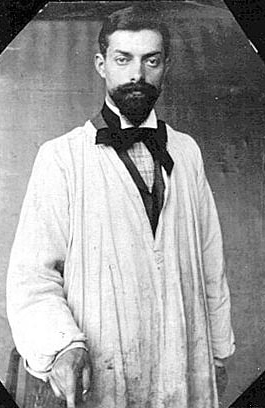

Anonyme, portrait de Camille Gauthier, tirage photographique d’époque. Coll. Musée de l’École de Nancy.

Jusqu’à présent, les exégètes de Majorelle, assez discrets sur le sujet, se contentaient de considérer que Camille Gauthier n’avait joué qu’un rôle mineur de simple collaborateur subalterne. Mais la lecture de missives des archives personnelles de la fille de Camille Gauthier indique que son père avait été recruté au sein de la firme nancéienne pour y exercer les fonctions de directeur artistique. Faute d’archives consultables, il convient donc d’examiner plus attentivement les éléments chronologiques qui permettent de rééquilibrer le rôle de chacun.

Initialement fondée à Toul par Auguste Majorelle (1825-1879), la société Majorelle a été transférée à Nancy en 1861. Après le décès de son père, Louis Majorelle a interrompu ses études à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris pour revenir à Nancy et s’occuper de l’entreprise familiale qui bénéficie alors d’une réputation solidement établie et d’une popularité qui est synonyme d’excellente marche des affaires. À la céramique qui est à l’origine du succès du fondateur, se sont ajoutées la fabrication de meubles décorés au vernis Martin et la vente de reproductions de mobilier de style qui ont renforcé le renom de la firme nancéienne. Le goût de Louis Majorelle pour la peinture et sa proximité avec la jeune garde des peintres lorrains vont le conduire à s’orienter vers une politique de création novatrice, en associant ses anciens condisciples à la production d’œuvres d’exception.

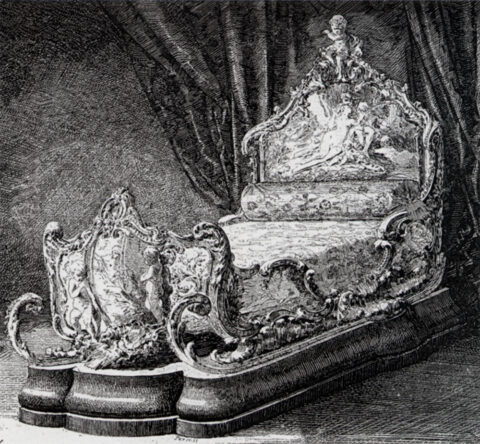

En 1882, il sollicite le peintre Émile Friant (1863-1932) afin que ce dernier réalise la décoration de la porte d’un meuble sur le thème du roman de Miguel de Cervantes Don Quichotte de la Manche. En 1886, il s’adresse aux frères Jules (1833-1887) et Léon Voirin (1833-1898) pour réaliser l’ornementation de la face intérieure d’un paravent destiné à la cour royale des Pays-Bas. Les frères Voirin, en collaboration avec Majorelle, réalisent cinq paravents. Le succès est tel que Majorelle sollicitera la fratrie pour exécuter cinq autres paravents. Pour l’Exposition universelle de 1889, c’est un somptueux lit traineau néo-Louis XV dont les panneaux sont décoré au vernis Martin d’après Watteau qui attire l’attention sur la maison Majorelle.

Maison Majorelle, lit traineau présenté à l’Exposition Universelle de 1889, décoré d’après Watteau.

L’année 1893 s’avère être un tournant dans l’évolution de la maison Majorelle. Sur un plan juridique, la société en nom collectif prend alors la dénomination de « Majorelle Frères ».

Cette même année, Camille Gauthier, né dans les environs de Nancy, élève à l’École des Beaux-Arts de Nancy puis pendant trois ans à l’École nationale des Arts Décoratifs de Paris[1], regagne sa province d’origine pour être embauché par Louis Majorelle qui se consacre désormais exclusivement à la direction artistique de la firme familiale. Ce dernier a pressenti qu’il était dans l’air du temps d’abandonner les modèles d’un passé révolu afin — à l’instar d’Émile Gallé — de se tourner résolument en direction de la modernité. Il a compris que l’avenir ne saurait se contenter de la répétitivité sclérosante du mobilier créé par son père et qu’il convenait de donner à ses ateliers une toute nouvelle impulsion. Camille Gauthier qui a alors vingt-trois ans a été en contact avec ce qui se faisait de plus avant-gardiste dans la capitale. Le jeune homme semble posséder toutes les qualités nécessaires pour l’aider à relever de nouveaux défis. Son engagement chez Majorelle est d’ailleurs concomitant et symétrique à celui de Jacques Gruber chez Daum[2]. Ces deux émules d’Émile Gallé dans le domaine de l’ébénisterie et de la verrerie de style moderne ont ainsi misé sur de jeunes artistes lorrains mais dont la formation avait été parachevée dans la capitale. Il est également à noter que, quelques années plus tard, d’autres influences purement parisiennes comme celles de Tony Selmersheim ou d’Henri Sauvage ont marqué l’évolution moderne du mobilier de Majorelle.

Un examen attentif d’un catalogue commercial illustré titré « Majorelle Nancy » [3], postérieur à 1890 mais antérieur à l’exposition de 1894, nous fournit un certain nombre d’indications fiables[4] sur le virage moderne de la maison Majorelle. On y constate que l’ameublement n’est pas parmi les catégories les plus mises en avant. Il ne représente qu’un faible pourcentage des produits proposés à la vente, n’apparaissant qu’à la page 48 et se terminant à la 57ème et dernière page du recueil. L’offre débute par de l’ameublement en bambou et natte de Chine, et il est précisé d’emblée que la chambre à coucher est un modèle déposé. Sont ensuite proposés des petits meubles en noyer ciré tels que tables, guéridons, colonnes, gaines, selles[5], etc. Viennent ensuite une page consacrée au « meuble de fantaisie » à la décoration brevetée au Vernis Martin, et en complément une page réservée à l’ébénisterie d’art « style japonais » dont les modèles peuvent être vendus « en bois blanc ou laqués pour être décorés ». Les quatre pages finales concernent une série de mobilier plus classique, dans un style d’esprit rocaille, Louis XVI, rococo ou pseudo Henri II. Il est indiqué que l’ancienne maison Montigny a pour successeur Majorelle dont les magasins et ateliers sont situés à Nancy.

En revanche, en 1894, concurremment avec du mobilier de style Louis XV, Louis XVI et Empire, Majorelle expose, sur son stand de l’Exposition d’art décoratif et industriel lorrain, qui se déroule dans les galeries de la salle Poirel[6], des « meubles d’inspiration moderne ». Outre un plateau de table en bois pyrogravé, on peut admirer une table intitulée La Source, réalisée d’après des dessins de Jacques Gruber (1870-1936), ainsi qu’un meuble composé par Camille Gauthier.

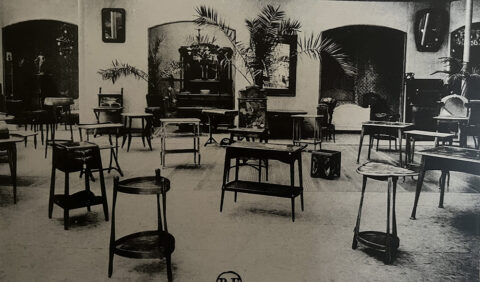

Anonyme, photographie du stand de Louis Majorelle à l’exposition de 1894 aux galeries Poirel, Nancy. Coll. Musée de l’École de Nancy. Au mobilier majoritairement « de style » viennent s’ajouter quelques « meubles d’inspiration moderne ».

Ces éléments sont tout à fait révélateurs du fait qu’avant le recrutement de Camille Gauthier, Majorelle n’est aucunement impliqué dans le mouvement esthétique moderne et se contente de commercialiser une gamme de produits en tous points identiques à ceux en vogue sous le Second Empire. Quoi qu’il en soit, l’arrivée de nouvelles recrues dans la firme nancéienne marque une vraie rupture avec le mobilier quelque peu emphatique pour ne pas dire suranné qui, quelques mois auparavant, marquait l’identité de la maison. De fait, avant 1894, jamais Majorelle n’avait vendu ou réalisé de mobilier orné de marqueterie de bois de placage. Au contraire, après 1894, on ne trouvera plus aucune mention d’un quelconque meuble décoré au vernis Martin.

Anonyme, photographie du Magasin Majorelle, rue Saint-Georges à Nancy, vue de la salle d’exposition du 1er étage, c. 1900. Coll. bibliothèque Forney.

À son retour à Nancy, Gauthier décide de se rallier au mouvement de renouveau artistique lorrain car il le comprend comme un projet de société revendiquant le passage à un art total d’où ne serait pas exclue la dimension sociale. Pour ce jeune homme, l’Art nouveau en général et le mouvement de renouveau artistique lorrain en particulier, sont porteurs d’un projet à la fois artistique, éthique, social et politique.

Pour Majorelle, la décision de se lancer dans la production de mobilier moderne est essentiellement un choix entrepreneurial qui doit induire une réforme et une diversification rapide de la société familiale. Le choix de se consacrer à un style nouveau, en adéquation avec des impératifs de rentabilité et de conquête de parts de marché, suppose de passer d’un atelier artisanal à une fabrication rationalisée impliquant une dimension de plus forte mécanisation. Pressentant que l’avenir réside forcément dans une proposition plus adaptée à la demande du public, la maison Majorelle va apporter un soin particulier à élaborer des modèles de petits meubles à bon marché. Augmenter le volume de fabrication ne fait pas surhausser considérablement les coûts de production et, en dépit des dépenses financières liées à de nouvelles installations, l’accroissement des ventes devrait permettre de rentabiliser rapidement les investissements qu’il convient d’effectuer au plus vite.

Dès son entrée au sein des ateliers Majorelle, Gauthier se familiarise promptement avec le métier d’ébéniste en réussissant à trouver le point d’équilibre entre ses ambitions artistiques et les impératifs de la réalité économique inhérents à la bonne marche d’une entreprise. Son activité principale consiste à dessiner les compositions décoratives ornant les meubles marquetés. Très rapidement, c’est à Gauthier que sera confiée la création du mobilier d’exposition qui doit assurer la notoriété et le prestige de la firme nancéienne. Avec une application constante, Gauthier va appréhender les multiples paramètres techniques permettant de concevoir une production originale de meubles innovants et audacieux, précieux et raffinés mais sachant éviter les écueils de l’afféterie ou de l’ostentatoire.

Louis Majorelle et Gautier (sic) projet pour la décoration d’un salon (fragment). Victor Antoine Champier (1851-1929), Documents d’atelier. Art décoratif moderne, Paris, Librairie Rouan, 1899, pl. XXXI. Coll. part.

Louis Majorelle et Gautier (sic) : projet de cabinet à objets d’art. Victor Antoine Champier (1851-1929), Documents d’atelier. Art décoratif moderne, Paris, Librairie Rouan, 1899, pl. XVII. Coll. part.

C’est à partir de 1897, date du transfert des ateliers de la rue Girardet à la rue du vieil-Aître que l’on assiste véritablement à une transformation de Majorelle qui passe du statut d’artisan d’importance à celui d’industriel d’art. Ainsi, afin de réaliser en série des produits manufacturés de qualité, il était indispensable de posséder un lieu suffisamment conséquent pour accueillir les volumineuses machines modernes qui allaient permettre de répondre à la volonté de Majorelle de devenir un entrepreneur de stature nationale dans le secteur de l’ameublement. Les nouvelles installations sont dimensionnées pour accueillir un personnel conséquent. Camille Gauthier avait jusqu’ici évolué au sein d’une entreprise à caractère quasi-familial entouré par des ouvriers et compagnons fidèles et expérimentés, présents depuis les débuts d’Auguste Majorelle. Il va devoir désormais vivre au quotidien dans un environnement où interagissent plus de cent cinquante intervenants[7]. Parallèlement à l’utilisation de nouveaux procédés, les techniques courantes de l’ébénisterie et de la menuiserie sont bousculées pour se plier aux besoins d’une création originale. Les productions des ateliers Majorelle présentent un large éventail des techniques utilisées dans l’histoire de la marqueterie. Les procédés et les matériaux employés en révèlent une parfaite connaissance.

Gauthier mêle les essences du pays aux bois exotiques en conservant les particularités des ronces, loupes ou gales. Assurément, les dessins naturels des essences permettent de donner du tempérament à la composition, notamment dans le rendu des matériaux. Outre le dessin du veinage et la couleur des bois, le choix du débit des placages permet effectivement de multiplier les effets. Gauthier, loin d’être fidèle à un unique procédé, fait feu de tout bois et multiplie les expériences pour varier les aspects à obtenir.

Majorelle Frères & Cie, trumeau de cheminée, composition marquetée par Camille Gauthier, haut. 1,33 m, larg. 1,11 m, vente Claude Aguttes SAS – Paris, 20 mars 2015, lot n° 99.

Majorelle Frères & Cie, La Cascade, meuble de salon, composition marquetée par Camille Gauthier, signé et daté 1899, haut. 1,676 m, larg. 0,8 m, prof. 0,4 m, vente Phillip’s – New-York, 8 juin 2023, lot n° 78.

Les structures en « Y » (voir ci-dessus) et la mouluration en quart de vrille des montants sont deux marqueurs caractéristiques de l’influence de Camille Gauthier sur les productions signées Majorelle.

Majorelle Frères & Cie, détail du quart de vrille d’une sellette à décor marqueté, collection A-L.P.

Au fil des années, Majorelle a consenti à mettre un peu plus en avant Camille Gauthier en reconnaissant dans sa communication avec la presse l’importance du travail que ce dessinateur effectuait au sein de l’entreprise. Mais le lien de confiance qui présidait à leur relation s’est progressivement délité. Pour le mobilier présenté par Majorelle à l’Exposition universelle de 1900, la part du décor marqueté qui était confié à Gauthier s’est s’amenuisée au profit des décors en bronze et des pentures métalliques prônées par un autre collaborateur de la maison, Alfred Levy[8]. Cela n’est sans doute pas étranger à la rupture qui va s’avérer inéluctable et intervenir au lendemain de l’Exposition au sein de laquelle la maison Majorelle a triomphé, mais sans que Gauthier ne reçoive une distinction.

Coiffeuse présentée par la maison Majorelle à l’Exposition universelle de 1900 avec la collaboration de Camille Gauthier. Porfolio Meubles de style moderne Exposition Universelle de 1900, Charles Schmid éditeur. Coll. part.

Après plusieurs années de relations entre Louis Majorelle et Camille Gauthier, on peut se demander, lequel des deux protagonistes a su le mieux tirer parti de leur collaboration. Camille Gauthier peut s’enorgueillir d’avoir été sollicité par une entreprise de renom, au prestige établi lui ayant proposé un poste de responsabilité alors qu’il n’avait aucune expérience de quelque nature que ce soit. Certes, le jeune Gauthier possédait d’indéniables qualités de dessinateur mais la plupart des étudiants fréquentant les institutions de formation partageait cette caractéristique. Sans doute plus que d’autres, il faisait montre d’une grande motivation à se former et à tout mettre en œuvre pour être admis et reconnu au sein des milieux artistiques qu’il fréquentait.

De son côté, Louis Majorelle, qui avait déjà eu l’occasion de recruter de jeunes talents prometteurs, faisait le pari audacieux d’embaucher un collaborateur inexpérimenté mais le risque qu’il prenait était somme toute assez limité car en cas d’insatisfaction, il avait à tout moment la possibilité d’y mettre un terme. En travaillant au sein d’un atelier où œuvraient les artisans les plus qualifiés, Gauthier gagnait beaucoup de temps dans l’acquisition des connaissances d’un métier qui nécessitait des années d’apprentissage. Il en avait parfaitement conscience et savait qu’en regardant attentivement autour de lui, le modèle Majorelle lui administrait en accéléré la meilleure formation pour comprendre de quelle manière il fallait diriger une entreprise moderne de fabrication de meubles.

Sans Gauthier, Majorelle aurait-il pu réaliser aussi efficacement la conversion qui lui doit d’être considéré comme un des maîtres de l’École de Nancy ? On ne saurait vraiment répondre à cette question. Toutefois, il n’est pas interdit d’imaginer qu’en lieu et place de Camille Gauthier, Majorelle se serait probablement mis en quête d’un autre employé susceptible de remplir ce rôle. Sans Majorelle, Camille Gauthier aurait-il pu trouver l’opportunité lui permettant d’exprimer sa voie dans le domaine artistique ? Là encore, il n’y a pas de réponse définitive face à une telle interrogation et, plutôt que de se lancer dans d’interminables conjectures, on se doit de conclure que la collaboration entre Gauthier et Majorelle s’est effectivement traduite par un résultat mutuellement fructueux.

Après son départ, Camille Gauthier a fondé son propre atelier où il a continué à développer et à réinventer son style personnel, lequel présentait de facto de fortes similitudes avec celui que Majorelle continuait à décliner. Il signe alors « Camille Gauthier » ou « Camil Gauthier » ou « Gauthier le lorrain ».

À gauche : Gauthier Le Lorrain, meuble de collectionneur, publié dans La Lorraine Artiste, 18ème année, n° 10, 1er déc. 1900, p. 157.

Adhérent à l’Alliance Provinciale des Industries d’Art (École de Nancy) au côté de son président Émile Gallé et de son ancien employeur Louis Majorelle, il a exposé avec le groupe nancéien au Pavillon de Marsan à Paris en 1903.

Gauthier & Cie, salle à manger au tulipier, noyer verni. Portfolio Exposition Lorraine/l’École de Nancy/au/Musée de l’Union Centrale des Arts Décoratifs/Pavillon de Marson à Paris/1ère Série : Le Mobilier/Armand Guérinet, Éditeur, 1903, pl. 46. Coll. part.

Son mobilier tend alors vers une certaine simplification car, conformément à ses aspirations sociales, la clientèle recherchée n’est plus celle de l’aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Parfois, Gauthier renonce même au décor végétal, omniprésent à Nancy, ne conservant qu’une construction par des lignes souples rapprochant ses créations de celles des parisiens Plumet et Selmersheim.

Camille Gauthier, étagère. Coll. part.

Ce n’est qu’en 1904, en s’associant au tapissier Paul Poinsignon, qu’il peut fonder à Nancy une nouvelle unité de production en série avec vente directe des meubles exposés dans une vaste galerie. En se passant d’intermédiaires et de concessionnaires, par une politique de diffusion de catalogues, de participation à des concours et à des expositions, ses meubles bien exécutés et toujours fidèles à l’esthétique naturaliste de l’École de Nancy vont entrer dans les foyers de la petite et de la moyenne bourgeoisie, bien au-delà de la Lorraine. Mais la société « Gauthier-Poinsignon » a également équipé de nombreux lieux publics, commerces, hôtels et restaurants, tout en restant capable de produire à l’occasion des ensembles plus luxueux.

À gauche : vitrine-casier, acajou et bubinga, sculptures renoncules, marqueteries marguerites, haut ; 1,55 m, larg. 0,65 m, prix 290 F., ateliers Gauthier-Poinsignon, photographie issue du catalogue commercial Gauthier, Poinsignon & Cie, réf. n° 21, 1914, p. 120. Coll. part.

À droite, vitrine-casier à musique – réf. n° 21, signée, haut. 1,58 m, larg. 0,69 m, prof. 0,34 m, vente Millon et associés — Paris, 07 avril 2017, lot n° 76.

En 1909, Gauthier présente à l’Exposition Internationale de l’Est de la France à Nancy un cabinet de travail en chêne lacustre décoré selon la flore et la faune fossile et annonçant l’apparition du style Art Déco ou à tout le moins d’un style post-École de Nancy dont le succès commercial sera considérable. À cette occasion, Majorelle semble à nouveau dépassé stylistiquement et devra s’adapter peu après.

Cabine de travail en chêne lacustre sur l’un des stands de Gauthier-Poinsignon au palais du Génie Civil à l’Exposition Internationale de l’Est de la France à Nancy en 1909. Cliché Henri Bellieni. Coll. part.

La Première Guerre mondiale affecte fortement le moral de Gauthier, d’autant plus que son associé Paul Poinsignon décède brutalement en 1916. La société garde néanmoins le même nom. Désireux de se retirer progressivement, Gauthier cède finalement son entreprise, redevenue prospère, en 1924 au fabricant de meuble toulois Delfour.

Justine Posalski

Notes

[1] Il y côtoie alors le futur décorateur parisien Tony Selmersheim et y croise le nancéien Jacques Gruber. Hector Guimard en est professeur d’octobre 1891 à juillet 1898.

[2] Antonin Daum (1864-1930) ingénieur formé à l’École Centrale à Paris et son frère Auguste Daum (1853-1909), juriste de formation, ont repris la verrerie acquise par leur père et n’ont — contrairement à Louis Majorelle — aucune formation artistique.

[3] Édité par l’imprimerie Camis, sis 59 boulevard Richard Lenoir à Paris.

[4] Catalogue de la maison Majorelle, circa 1892.

[5] Le terme « selle » fait référence à ce qu’aujourd’hui on nomme usuellement sellette.

[6] Inaugurée en 1889, la Salle Poirel est un ensemble culturel situé à Nancy composé d’une salle de spectacle et d’une vaste galerie d’art.

[7] Roselyne Bouvier, Majorelle. Une aventure moderne, Paris-Metz, Éditions Bibliothèque des Arts et Serpenoise, 1991, page 43.

[8] Alfred Lévy (1872-1965) est entré en 1888, à l’âge de 16 ans, chez Majorelle. Sa présence ne semble pas avoir été déterminante dans le virage moderne de la maison Majorelle. Il est resté fidèle à l’entreprise en tant que directeur artistique, assurant la relève de Gauthier après 1900, puis le virage vers l’Art Déco après la Première Guerre mondiale.

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard