Author: Le Cercle Guimard

Police de caractères utilisée par Guimard

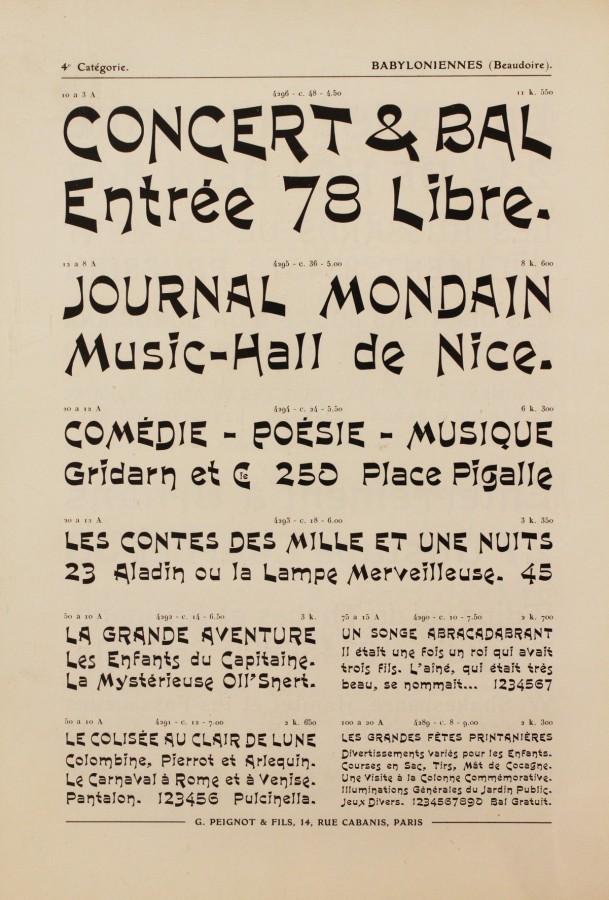

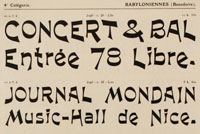

Dans le cercle des admirateurs de Guimard, on se demandait depuis longtemps quel pouvait bien être le nom de la police de caractères employée par Guimard pour sa série de cartes postales « Le Style Guimard » éditée en 1903. Ce petit mystère vient enfin d’être levé grâce aux recherches de notre ami Bruno Riboulot qui l’a retrouvée à la bibliothèque Forney dans un catalogue de la fonderie Peignot et qui nous livre quelques commentaires à son sujet.

La rareté des catalogues de spécimens de caractères typographiques de la Fonderie Générale de caractères français et étrangers, dirigée par Charles Beaudoire, est probablement la cause de cette perte de vue momentanée. Attestée dès 1898 dans un de ses catalogues [BNF, Rez de jardin, magasin, RES P-Q-793] sous le nom de Babyloniennes – appellation qui ne changera plus – cette fonte sera très populaire en France et dans les pays limitrophes. Elle est utilisée dans de nombreux travaux d’impression de ville (cartes de visite, menus, publicités) et titrages de journaux. En 1911 la Fonderie Générale est reprise par Peignot et Cie, autre fonderie de caractères concurrente, qui reprend les Babyloniennes sous son enseigne, ainsi que quelques autres typographies de l’ancien établissement, et continue de les proposer à la vente pour tous les imprimeurs intéressés. C’est dans un catalogue non daté, publié entre 1911 et 1914, que les Babyloniennes apparurent à Bruno Riboulot et que leur cheminement put être reconstitué à rebours.

L’auteur ne semble pas clairement identifié, certains pensent à Beaudoire lui-même. Leur nom illustre l’habitude de cette fin du 19e siècle d’emprunter celui d’un pays ou d’une ville lointaine pour donner à ces caractères typographiques une couleur exotique. De nombreuses autres fontes à tendance Art nouveau, classées dans des chapitres ayant pour titres Caractères nouveaux, Caractères modernes ou Caractères fantaisie, s’appellent ainsi Canadiennes, Mexicaines, Péruviennes, Tunisiennes, Algériennes (présentes aujourd’hui encore dans la catalogue typographique de nombreuxs ordinateurs sous le nom anglicisé d’Algerian), Mauresques, Vénitiennes, Moscovites, Norvégiennes, et même Transvaaliennes !

Aucun rapport formel, bien-sûr, avec les véritables formes d’écritures historiques de ces pays…

Mobilier de la Mairie du Village Français de 1925

Fort heureusement, les recherches sur Hector Guimard réservent encore des surprises. Il est un domaine essentiel dans l’œuvre de l’architecte où beaucoup reste à dire et autant à découvrir : les meubles et la décoration intérieure.

Ainsi des travaux récents et approfondis sur la Mairie du Village Français, œuvre principale de Guimard pour l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs en 1925, ont permis de faire une découverte très intéressante : deux chaises en chêne du bureau du maire viennent d’être identifiées.

Acquis il y a quelques années auprès d’un antiquaire par un passionné d’Art nouveau intrigué par leur silhouette, ces meubles n’avaient pas livré leur origine.

Il y a quelques mois les deux chaises ont changé de propriétaire et une photo est venue apporter la preuve qu’elles provenaient bien de l’édifice imaginé par Guimard.

Cette découverte est importante à plus d’un titre : tout d’abord, cela améliore notre connaissance de cet édifice assez singulier et relativement négligé par les amateurs de notre architecte-décorateur préféré car jugé moins intéressant que ses créations d’avant-guerre.

À ce jour, seules deux photos quasi identiques de l’intérieur sont répertoriées (cf. une photographie répertoriée par la Réunion des musées nationaux). Elles diffèrent cependant sur un point essentiel : seule une des vues montre trois (!) dossiers encadrant le bureau du maire.

Ainsi donc, la paire de chaises destinées aux collaborateurs du Maire était accompagnée d’une troisième – ou plus probablement d’un troisième siège car l’on peut imaginer aisément que le maire siégeait plutôt sur un fauteuil. La photo en question nous montre bien que ce dernier se différenciait de nos deux chaises par un écusson décoré, signe évident de son rang.

Qu’est-il advenu du fauteuil ? A ce jour, nos recherches n’ont pas permis de le retrouver.

Mais par dessus tout, nous pensons que l’intérêt de ces meubles réside dans le fait qu’ils sont un exemple unique de mobilier tardif dessiné par Hector Guimard. N’avait-on pas coutume de dire, faute d’exemples, que la Première Guerre mondiale marquait la fin de la création mobilière chez Guimard ?

Il est évident que la date et leur fonction spécifique (meubler une mairie « fictive ») expliquent un dessin moins séduisant que nombre de ses créations d’avant-guerre. Certes les courbes et nervures sont simplifiées, les détails moins travaillés… mais après tout n’avons-nous pas changé d’époque ?

Ces chaises, même si elles restent probablement une exception, démontrent que Guimard, au milieu des années 1920, n’avait pas abandonné ce principe si cher à ses yeux : la décoration intérieure et la création mobilière étaient bien les prolongements naturels et évidents de son œuvre architecturale.

Rappelons qu’en 1925 nous sommes au cœur de la période Art Déco… Guimard, à travers ces meubles, réussit encore à faire du Style Guimard.

Nous profitons de l’occasion pour annoncer que la participation de Guimard à l’Exposition de 1925 fera très prochainement l’objet d’une publication détaillée sur le site de l’association.

Retour sur l’exposition « Promenade dans l’Art nouveau »

L’exposition Promenade dans l’Art nouveau : de Guimard aux Nachbaur s’est terminée le 19 septembre.

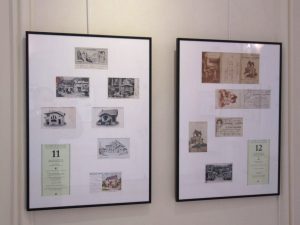

Durant deux semaines, un millier de visiteurs a pu admirer les cartes postales, les documents, les objets et les pièces de mobiliers exposés par le Cercle Guimard. Ainsi, plus de 150 témoins des années 1900 présentaient un tour d’horizon de ce que fut l’Art nouveau en France, et replaçaient Nogent dans le contexte architectural de cette période inventive. Rappelons que la Ville de Nogent-sur-Marne possède un riche patrimoine Art nouveau, en grande partie réalisé par la famille Nachbaur (Georges, le père, et ses 2 fils) et Georges Damotte. Nogent est également liée à Guimard par le fait que la Ville possède l’entourage d’accès de la station de métro George V (voir l’actualité du1er août 2010), actuellement en attente d’une inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques pour une réinstallation programmée sur l’espace public nogentais.

Durant deux semaines, un millier de visiteurs a pu admirer les cartes postales, les documents, les objets et les pièces de mobiliers exposés par le Cercle Guimard. Ainsi, plus de 150 témoins des années 1900 présentaient un tour d’horizon de ce que fut l’Art nouveau en France, et replaçaient Nogent dans le contexte architectural de cette période inventive. Rappelons que la Ville de Nogent-sur-Marne possède un riche patrimoine Art nouveau, en grande partie réalisé par la famille Nachbaur (Georges, le père, et ses 2 fils) et Georges Damotte. Nogent est également liée à Guimard par le fait que la Ville possède l’entourage d’accès de la station de métro George V (voir l’actualité du1er août 2010), actuellement en attente d’une inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques pour une réinstallation programmée sur l’espace public nogentais.

L’exposition présentait tout d’abord, par des cartes postales anciennes, un échantillonnage des constructions Art nouveau en France, que ce soit en Province, en Ile-de-France ou à Paris. Une série de 11 photographies grand format (façades ou détails du patrimoine nogentais) ainsi qu’un plan de la ville dénombraient les façades Art nouveau toujours présentes dans le tissu urbain local. L’œuvre d’Hector Guimard était ensuite mis en avant, notamment par l’exposition des cartes publicitaires « Le Style Guimard » éditées par l’architecte en 1903, mais également par des vues des pavillons disparus du Métropolitain. Des pièces de mobilier de l’Ecole de Nancy – une porte, une chaise et une sellette d’Eugène Vallin, ainsi qu’une banquette d’Emile André –, des exemplaires des revues Art et Décoration, La Revue d’Art, Cocorico – comportant des dessins de Mucha ou Kupka – et quelques objets dont un cache-pot Fives-Lille, des chiffres en fontes et des poignées de porte dessinées par Guimard, complétaient l’exposition pour illustrer l’expression de l’Art nouveau dans tous les arts décoratifs.

L’exposition présentait tout d’abord, par des cartes postales anciennes, un échantillonnage des constructions Art nouveau en France, que ce soit en Province, en Ile-de-France ou à Paris. Une série de 11 photographies grand format (façades ou détails du patrimoine nogentais) ainsi qu’un plan de la ville dénombraient les façades Art nouveau toujours présentes dans le tissu urbain local. L’œuvre d’Hector Guimard était ensuite mis en avant, notamment par l’exposition des cartes publicitaires « Le Style Guimard » éditées par l’architecte en 1903, mais également par des vues des pavillons disparus du Métropolitain. Des pièces de mobilier de l’Ecole de Nancy – une porte, une chaise et une sellette d’Eugène Vallin, ainsi qu’une banquette d’Emile André –, des exemplaires des revues Art et Décoration, La Revue d’Art, Cocorico – comportant des dessins de Mucha ou Kupka – et quelques objets dont un cache-pot Fives-Lille, des chiffres en fontes et des poignées de porte dessinées par Guimard, complétaient l’exposition pour illustrer l’expression de l’Art nouveau dans tous les arts décoratifs.

La RATP, également partenaire de l’événement, avait mis à disposition deux éléments en fonte : un écusson et un cartouche d’entourage des entrées du Métropolitain, ainsi qu’un tirage photographique du projet d’édicule pour la station Tuileries.

La RATP, également partenaire de l’événement, avait mis à disposition deux éléments en fonte : un écusson et un cartouche d’entourage des entrées du Métropolitain, ainsi qu’un tirage photographique du projet d’édicule pour la station Tuileries.

Lors du week-end des 18 et 19 septembre, les membres du Cercle Guimard ont accueilli et renseigné les curieux, néophytes comme spécialistes, venus nombreux de Nogent ou d’ailleurs. Ces moments ont offert de riches échanges, ouvrant peut-être des perspectives de futures collaborations.

À noter que les personnes ayant suivi les visites guidées organisées par la Ville de Nogent, les matinées des 18 et 19 septembre ont pu découvrir quelques fontes Guimard ornant une façade de la rue Jacques Kablé.

À noter que les personnes ayant suivi les visites guidées organisées par la Ville de Nogent, les matinées des 18 et 19 septembre ont pu découvrir quelques fontes Guimard ornant une façade de la rue Jacques Kablé.

À cette occasion, le Cercle Guimard a adapté au contexte nogentais son exposition Album d’un collectionneur en opérant une nouvelle sélection de documents. Devant l’engouement du public et souhaitant prolonger cette expérience, il reste ouverts aux propositions.

Exposition « Promenade dans l'Art nouveau, de Guimard aux Nachbaur »

Après l’hôtel Mezzara et le musée Horta, le Cercle Guimard présente à nouveau son Album d’un collectionneur, lors de l’exposition Promenade dans l’Art nouveau, de Guimard aux Nachbaur organisée par la ville de Nogent-sur-Marne du 4 au 19 septembre.

Le Cercle Guimard exposera quelques 120 cartes postales anciennes sur le thème de l’architecture Art nouveau en général (Paris, Ile-de-France et province) et du Style Guimard en particulier (cartes postales publicitaires, villas, immeubles et métro). Deux éléments en fonte du métropolitain et des reproductions de croquis, prêtés par la RATP, seront également exposés.

Le style Art nouveau, dans les domaines du graphisme, du mobilier et des arts décoratifs, sera illustré par quelques exemples représentatifs (revues, planches de recueils spécialisés, mobilier). Par le biais des photographies grand format de Mathieu Génon, l’exposition fait le lien avec le patrimoine architectural de Nogent, très marqué par les réalisations des architectes Nachbaur (le père et ses deux fils) et Georges Damotte.

Des membres du Cercle Guimard seront présents lors des Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre. N’hésitez pas à venir les rencontrer.

Le Cercle Guimard tient à remercier M. Jacques JP Martin, maire de Nogent-sur-Marne, et le service communication représenté par sa directrice, Mme Monique Falempin.

Promenade dans l’Art nouveau, de Guimard aux Nachbaur

Carré des Coignard (voir le plan)

150 grande rue Charles de Gaulle

94130 Nogent-sur-Marne

Entrée libre

Du mardi au vendredi de 15 h à 19 h

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Accès :

RER E : gare Nogent – Le Perreux (à 300 m)

RER A : gare Nogent-sur-Marne, puis bus 114 ou 120 (arrêt Marché)

L’entourage de la station George V

Comme le savent les connaisseurs des ouvrages du métro de Guimard, l’entourage de la station George V se trouve aujourd’hui, démonté, au sein des réserves municipales de la ville de Nogent-sur-Marne.

Cette station est ouverte à l’exploitation le 13 août 1900 et s’appelle alors station de l’Alma. Implantée du côté des numéros impairs de l’avenue des Champs-Elysées, elle fait partie du premier chantier du métro, ouvert entre le 19 juillet et le 13 décembre 1900, qui comprend la ligne 1 ainsi que les deux petits tronçons des futures lignes 2 et 6. Parmi ses ouvrages d’entrée et de sortie, tous confiés à Hector Guimard, on compte 12 entourages découverts à écussons (par opposition aux édicules A et B et aux pavillons de places de l’Etoile et de la Bastille). En octobre 1900, au sein d’un article de la revue l’Art Décoratif, l’entourage de la station Avenue de l’Alma bénéficie d’une belle reproduction photographique où l’on voit son portique provisoire en bois. Les portiques définitifs ne seront en effet mis en place que dans le courant de l’année 1901.

Ces entourages découverts sont eux-mêmes de deux types : à fond carré (comme les édicules A) ou à fond arrondi (comme les édicules B). Dans le cas de la station de la rue de l’Alma, il s’agit d’un fond arrondi. C’est précisément ce modèle qui sera repris pour les entourages des stations des sections souterraines de la ligne 2 que Guimard supervisera de façon partielle avant de rompre son contrat avec la CMP.

Pour assurer la fonction de signalisation, Guimard dote ces entourages d’un élégant portique formé de deux candélabres réunis en hauteur par deux pièces de fonte où s’insère l’enseigne en pierre de lave émaillée recto-verso. La plupart des entourages découverts – qu’ils soient à fond arrondi ou à fond carré – ont une largeur de trémie de trois mètres qui détermine ainsi la taille des pièces en fonte du porte-enseigne, mais aussi de la largeur de l’enseigne et le type du graphisme. Car dans le cas d’une largeur plus importante (3,50 m à Palais Royal), Guimard crée une enseigne un peu plus large dont le graphisme est différent. Pour la station de l’Avenue de l’Alma, il s’agit du modèle que nous avons appelé « entourage grand A » employé pour une trémie de 3 mètres. Cette enseigne est signée « Hector Guimard Archte », de la même manière que le sont les autres enseignes de ce premier chantier.

Rebaptisée « George V » en 1920 en l’honneur du souverain britannique, la station semble avoir subi peu de changements, hormis la perte de ses verrines originales (globes rouges d’éclairage), jusqu’au démontage de son entourage en 1974. Avant cette époque, la RATP avait l’habitude de « cannibaliser » ses entourages Guimard, c’est-à-dire d’en récupérer les pièces et de les stocker (sans mention de leur station d’origine) pour les réutiliser sur un autre entourage en cas de bris de pièce. Elles ont aussi servi à reconstituer des entourages plus ou moins complets donnés à des musées ou à des institutions. Mais dans les années 70, sensible au changement de perception dont l’Art nouveau fait l’objet, et antérieurement à l’inscription à l’inventaire des monuments historiques de 1978 de la totalité des ouvrages Guimard subsistants, la RATP va préférer, lorsque des travaux d’infrastructures ou de voirie l’imposeront, déplacer les entourages Guimard sur d’autres sites. Parallèlement, en 1974, le maire de Nogent-sur-Marne, dans une démarche patrimoniale du même genre que celle qui lui avait fait récupérer un pavillon des halles de Baltard, acquiert l’entourage de la station George V. Depuis lors, ce dernier est simplement placé en réserve, en pièces détachées.

Il semble qu’il puisse à présent être prochainement remonté pour être présenté au public. En l’absence de station de métro à Nogent (à ne pas confondre avec une gare du RER), il nous semble que l’entourage pourrait faire l’objet d’une présentation similaire à celle adoptée dans deux musées américains (à la National Gallery of Art de Washington et au Toledo Museum of Art), c’est à dire d’une implantation en extérieur, sur une surface où la trémie est simplement esquissée, ce qui permettrait au public d’en apprécier de près et sans danger les qualités à la fois décoratives et structurelles.

Sachant qu’il reste à Paris soixante entourages Guimard découverts à écussons, dont une bonne proportion sont à fond arrondi, quel est pour l’historien, l’intérêt primordial de l’entourage George V ? Il s’agit bien du seul entourage à écussons à fond rond et à largeur de trémie de 3 mètres subsistant du premier chantier du métro en 1900, dont nous savons qu’Hector Guimard a supervisé l’installation. S’il est possible que certaines pièces de fonte aient été remplacées au cours des sept décennies de son existence parisienne, il est en revanche presque certain que cet entourage n’a pas reçu de fontes réalisées par surmoulage par la fonderie GHM, qui sont apparues sans doute à partir de 1976. Il n’a pas non plus été touché par les grandes restaurations de 1998-2002 au cours desquelles beaucoup de pièces ont été restaurées ou remplacées. Il sera en particulier intéressant de vérifier notre hypothèse de l’existence de deux types de cintrages pour les écussons du fond arrondi.

Frédéric Descouturelle,

avec la collaboration d’André Mignard

Nouveau dossier en ligne : répertoire de fontes

Un nouveau dossier, réalisé par Frédéric Descouturelle, traite des fontes Durenne, Val d’Osne et Bigot-Renaux.

Un nouveau dossier, réalisé par Frédéric Descouturelle, traite des fontes Durenne, Val d’Osne et Bigot-Renaux.

Ce document PDF est téléchargeable dans la rubrique Nos recherches>Dossiers > Fontes – 1ère partie.

Paul Horn, un élève de Guimard actif à Strasbourg

Les études concernant Guimard (1) font en général l’impasse sur ceux qui furent ses élèves.

C’est à l’occasion d’une exposition consacrée à la Grande Percée de Strasbourg (2) que l’on peut découvrir qu’un des architectes de ce projet fut un collaborateur de Guimard.

C’est à l’occasion d’une exposition consacrée à la Grande Percée de Strasbourg (2) que l’on peut découvrir qu’un des architectes de ce projet fut un collaborateur de Guimard.

Afin d’appréhender le contexte, un rappel historique s’impose.

A la suite de la guerre de 1870, l’Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées par l’empire allemand. Strasbourg, qui doit devenir une vitrine du Reich (3), voit sa population doubler sous l’afflux de soldats, mais aussi de fonctionnaires, d’artisans, etc.

Otto Back (4) est nommé à la tête de l’administration municipale et décide de lancer un concours pour l’extension de la ville. A l’issue de celui-ci, la surface de Strasbourg va tripler, articulant avec bonheur la Neustadt (5) à la vieille ville. On comptera jusqu’à 2000 chantiers de construction par an !

Back meurt en 1906, laissant la place à Rudolph Schwander, maire élu, de tendance libérale sociale (6). Soucieux du développement économique de la ville, il décide de relier par le tramway la gare (7), la place Kléber (8) et le nouveau quartier de la Bourse, lui-même relié au port. Or, la vieille ville est un lacis de ruelles plus ou moins étroites, voire tortueuses et bordées d’immeubles vétustes, voire insalubres. Les logements des habitants les plus modestes comportent quelquefois des pièces sans lumière ni aération directes. Le manque d’hygiène fait le lit de la tuberculose, de la diphtérie, du typhus, etc.

Afin d’éviter toute spéculation, Schwander fait acheter en secret des centaines d’immeubles afin de permettre la création d’un boulevard de circulation de 18 mètres de large dans le cœur historique. Mais avant de commettre l’irréparable, il fait inventorier et photographier les bâtiments remarquables devant céder la place. En vue de reloger les locataires chassés par les démolisseurs (9), le maire charge en 1910 Edouard Schimpf (10) de construire une cité-jardin au Stockfeld, à 6 kilomètres au sud du centre historique (11).

Une fois les démolisseurs passés, les architectes, par le biais de concours organisés par la ville, vont pouvoir prendre la relève.

Parmi ces derniers figure un certain Paul Horn (1879-1959).

Après une première formation à Mulhouse, Horn poursuit ses études à Strasbourg, puis à Karlsruhe. Il retourne à Mulhouse pour travailler au service d’architecture de cette ville en 1906 avant de poursuivre son cursus à Munich.

Fin 1907, il se rend à Paris chez Hector Guimard pour y travailler comme en témoigne une lettre de recommandation – à entête « Hector Guimard, Architecte d’Art, Castel Béranger 16 rue Lafontaine » – datée du 10 mars 1908 et rédigée de la main du maître.

Cette lettre (coll. part.) est ainsi rédigée : « Je soussigné certifie que Monsieur Paul Horn a été employé depuis le 1er décembre 1907 jusqu’à ce jour comme dessinateur Architecte et que pendant son séjour à mon bureau il s’est toujours montré sérieux et assidu. »

Horn poursuit ses études à Stuttgart avant de revenir à Mulhouse, où il ouvre un bureau en association avec Schimpf. Ce dernier est aussi un collaborateur de Fritz Beblo, architecte en chef des services de la ville de Strasbourg.

Horn, informé de l’opportunité exceptionnelle qu’offre la Grande Percée, va s’intéresser au tronçon qui s’étend entre la place Saint-Pierre-le-Vieux et la place Kléber, à savoir l’actuelle rue du 22 Novembre (12). Les parcelles sont proposées selon le principe de l’Erbaurecht (un bail proche de l’emphytéose). Dans ce régime, le candidat se voit mettre à disposition un terrain pour une durée de 65 ans, terme au bout duquel ledit terrain redevient propriété de la ville ainsi que la construction qui l’occupe. En outre, le preneur doit verser une rente annuelle de 4,3 % de la valeur du terrain. Enfin, les acquéreurs doivent posséder au moins 25 % de la somme nécessaire à la construction. En effet, soucieuse d’éviter les « dents creuses » dans la rue, la ville va proposer, via la SDG (13), un prêt pouvant atteindre 75 % du montant des travaux.

C’est ainsi que Paul Horn se portera acquéreur en 1913 des parcelles sises aux 13, 15, 21 & 24 de la rue du 22 Novembre, ainsi que le 9, place kléber. Pour se financer, il fait appel à sa famille (14), et contracte auprès de la SDG un prêt pour une durée de 50 ans à un taux de l’ordre de 5 %. L’importance de l’engagement financier implique que les immeubles soient rapidement rentables. C’est ainsi que le rez-de-chaussée de ceux-ci seront dévolus au commerce. Toujours dans un souci de rentabilité, il choisit des parcelles situées à un carrefour, et opte pour le béton armé (15), tant pour les fondations que pour la structure.

Les façades expriment un langage architectural emprunt d’historicisme. Ainsi les travées sont séparées par des pilastres d’ordre colossal, cependant que les éléments sont disposés symétriquement, conformément à une architecture classique. Les travées se décomposent en trois parties : un rez-de-chaussée surmonté d’un entresol qui se détache de la partie supérieure par une architrave et une corniche. Suivent trois étages carrés dont la verticalité est soulignée par des pilastres demi-engagés. Puis succèdent une nouvelle architrave et une corniche, éventuellement accompagnées d’un balcon pour distinguer l’étage attique, cassant ainsi l’impression de verticalité. La commission des façades encadre l’aspect de celles-ci et impose le choix du grès rose (16) comme revêtement. Horn réussira à négocier pour certains immeubles l’emploi de béton à base de calcaire coquillier.

Le 9, place Kléber mérite quelque attention : il est situé au bout de la rue du 22 Novembre (et porte aussi le n°1 de la rue des Francs-Bourgeois). Son emplacement est tout particulièrement privilégié puisque tous les passagers du tram descendant place Kléber passent devant cet immeuble. Horn va donc y aménager un restaurant, un salon de thé, des salles de jeux, et aux étages supérieurs des bureaux et des appartements.

Le 9, place Kléber mérite quelque attention : il est situé au bout de la rue du 22 Novembre (et porte aussi le n°1 de la rue des Francs-Bourgeois). Son emplacement est tout particulièrement privilégié puisque tous les passagers du tram descendant place Kléber passent devant cet immeuble. Horn va donc y aménager un restaurant, un salon de thé, des salles de jeux, et aux étages supérieurs des bureaux et des appartements.

La parcelle voisine, sise au 3, rue des Francs-Bourgeois (17) est acquise par la SDG en vue d’y construire un cinéma : l’Union Theater (18). Horn est chargé de la construction et de son aménagement. Son projet initial prévoit de marquer l’entrée du cinéma par une monumentale marquise d’influence guimardienne (19). Hélas, la commission des façades va recadrer l’enthousiasme de notre architecte qui devra revenir à une façade plus classique. La salle de projection, de style Napoléon III, est classée et restaurée.

Au 15, rue du 22 Novembre, Horn fait édifier un hôtel (20) dont il fera redécorer un salon entre 1926 et 1927 par Sophie Taeuber-Arp dans l’esprit du mouvement néerlandais De Stijl (21).

En 1922, André et Paul Horn obtiennent pour une durée de 90 ans la concession de l’aile droite de l’Aubette (place Kléber). Ils confient à Theo van Doesburg, Hans Arp et son épouse Sophie Taeuber-Arp la conception d’un ambitieux complexe de restauration et de loisirs, à savoir :

– au rez-de-chaussée : un café-brasserie, un restaurant, un salon de thé, un bar, un bar américain, un caveau-dancing ;

– à l’entresol : une salle de billard ;

– au 1er étage : une grande salle de dancing-cabaret, une grande salle de fêtes pouvant servir de cinéma ou de danse.

Cet ensemble, conçu selon les principes du mouvement moderne De Stijl, sera considéré par certains spécialistes comme la « Chapelle Sixtine de l’art moderne ». En 1938, les frères Horn en cèdent la concession. Passée de mode, la décoration est masquée par son successeur, pour être redécouverte dans les années 1970. Cet ensemble sera classé quelques années plus tard, puis restauré entre 1975 et 2006.

Notes

Notes

(1) Cette remarque reste en général valable pour d’autres architectes de l’Art nouveau, comme Horta, van de Velde, ou Mackintosh, mais moins cependant pour Hoffmann, Wagner, ou Gaudí.

(2) http://archives.strasbourg.fr

(3) Mais aussi une ville de garnison, en raison de son emplacement stratégique.

(4) A lui seul, il cumulera les fonctions de maire et de conseil municipal.

(5) « Ville nouvelle » en allemand, que l’on nomme aujourd’hui quartier allemand.

(6) C’est dans les quartiers les plus populaires qu’il obtiendra le plus de voix. La Neustadt, occupée par la bourgeoisie allemande, est, de fait, boudée par les Alsaciens de souche.

(7) Il s’agit d’une grande gare, nouvellement construite par les Allemands. La précédente, en cul-de-sac, datait de Napoléon III.

(8) La place la plus centrale de Strasbourg.

(9) Rien que le secteur compris entre la rue du Vieux-Marché-aux-Vins et la Grand’Rue verra la démolition de 126 maisons abritant 3460 habitants.

(10) Une exposition lui est consacrée au CAUE jusqu’au 15 avril 2010 (www.caue67.com).

(11) Cette cité-jardin, aujourd’hui classée mais ignorée des guides touristiques, fête ses 100 ans et fait l’objet d’une exposition commune avec celle de la Grande Percée.

(12) Cette voie, première partie du tracé de la Grande Percée, portait initialement le nom de Neue Straße (rue Neuve) avant d’être rebaptisée de la date de la libération de Strasbourg à l’issue de la 1ère guerre.

(13) La Süddeutsche Diskonto Gesellschaft, une banque de Mannheim, les banques alsaciennes étant trop frileuses pour s’engager dans ce projet.

(14) Entre autres ses frères – André, pharmacien, et Camille, commerçant – et sa mère.

(15) Ce matériau offre un coût plus avantageux que les techniques traditionnelles et sa mise en œuvre est beaucoup plus rapide.

(16) Matériau de prédilection des monuments strasbourgeois dont le premier exemple est la cathédrale.

(17) Hochstrasse à l’origine.

(18) Devenu cinéma U.T., puis ABC avant de s’appeler à l’heure actuelle cinéma Odyssée.

(19) Selon les termes de Florence Pétry (cf. bibliographie)

(20) Dénommé Excelsior à l’origine, il porte le nom d’hôtel Hannong à l’heure actuelle.

(21) Titre d’une revue et d’un mouvement artistique fondés en 1917 sous l’impulsion de van Doesburg, Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld entre autres. Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/De_Stijl ou http://en.wikipedia.org/wiki/De_stijl ou http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Stijl

Bibliographie

F. Pétry, La « Grande Percée » des rues à Strasbourg : la construction des frères Horn. Mémoire de maîtrise, Strasbourg, 2000.

F. Pétry, Paul Horn (1879-1959), Chantiers historiques d’Alsace, 2001, n°4, pp. 245-264.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Horn_(architect)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aubette_(Strasbourg)

http://fr.wikisource.org/wiki/Notices_sur_l’Aubette_à_Strasbourg (article de van Doesburg)

http://www.musees-strasbourg.org/index.php?page=histoire-aubette

Nouvelle adresse postale

Le Cercle Guimard déménage !

Nouvelle adresse postale :

16 boulevard Beaumarchais

75011 Paris

Le téléphone reste inchangé : 01 40 33 40 00

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.