Author: Le Cercle Guimard

Guimard sous le microscope

À l’heure où un virus nous frappe, osons rappeler ici que même l’Art nouveau s’est vu autrefois comparé à une épidémie, dans un essai de 1906[1] :

« l’art décoratif (…) commence à être infecté par une sorte d’influenza venue aussi de l’Asie »

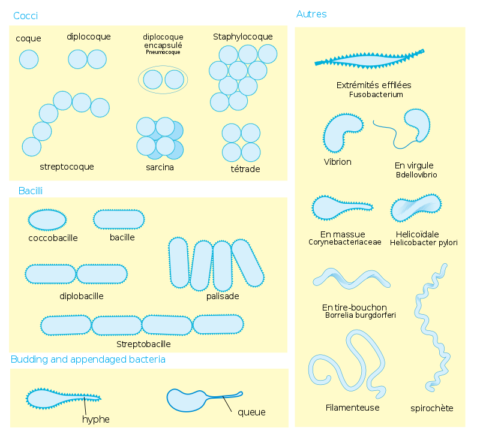

Et, si l’on se penche sur l’univers de la biologie, on sourira des comparaisons osées ici ou là, entre les ondulations graphiques de l’époque et les formes diverses et variées d’organismes en tout genre, notamment ceux que l’on commence alors à découvrir et qui ont plus leur place dans des revues scientifiques qu’artistiques.

L’un des exemples est ce qu’écrit le journaliste Abel Fabre en septembre 1901 :

« Qu’il y ait des erreurs et des exagérations dans l’œuvre décoratif de M. Guimard, je ne m’attarderai pas à le répéter après d’autres. Je ne lui apprendrai rien en lui disant, par exemple, que tel motif de ses papiers ressemble à un microbe grossi au microscope. »

Il exprime cet avis dans un article intitulé « Du Gothique au Moderne » paru dans la revue Le Mois littéraire et pittoresque, mensuel d’inspiration catholique ouvert sur le monde artistique contemporain et qui semble très favorable à l’Art nouveau en accueillant les vignettes de nombreux illustrateurs travaillant dans ce style, Alfons Mucha compris. Il y pose son regard sur l’œuvre et le style d’un Guimard alors au sommet. Si ce dernier voulait avant tout être applaudi[2], cette citation parfois reprise telle quelle pourrait laisser penser que Fabre s’en est plutôt moqué. Or la plume du journaliste était beaucoup moins acide que cela !

Commençant son article par une présentation du style moderne, Fabre fait immédiatement intervenir la mémoire et les principes de Viollet-leDuc – « ce grand gothicisant » – pour rapidement poser un regard sévère sur certaines constructions récentes tout en reconnaissant que certains architectes ont réussi à appliquer les théories du maître. Rappelant ensuite, plus largement, les éléments qui ont contribué à l’éclosion du style moderne (néo-gothique donc, mais également préraphaélisme, japonisme, nouvel usage des matériaux, etc.), il en arrive enfin à Hector Guimard chez qui, estime-t-il, il y a un peu de tout cela.

L’auteur de l’article dessine alors une courte biographie de celui qui, excellent élève des Beaux-Arts[3], fit sortir de terre trois ans plus tôt un Castel Béranger qu’il qualifie de « note d’art vivant au milieu de nos vieilleries mortes » et dont il loue d’abord les extérieurs, malgré des bizarreries (sic).

Il nous invite ensuite à l’intérieur où, écrit-il, s’affirme la personnalité de l’architecte. Poursuivant alors son analyse précise du style de Guimard, et nous rappelant ce que Guimard en disait lui-même (« Logique, harmonie et sentiment »), Fabre nous offre une sorte de numéro d’équilibriste, alternant enthousiasme lyrique (« éblouissant spectacle »), éloge modéré (« imagination exubérante, trop peut-être ») et scepticisme amusé (« une armoire n’est pas un arbre »). L’article se clôt finalement sur une interrogation pertinente : qu’adviendra-t-il de cet art, et qu’en retiendra-t-on ?

L’article, richement illustré, est aussi un document d’archives présentant les seules vues de la salle Humbert de Romans en construction, les seules vues intérieures de l’hôtel Roy boulevard Suchet et le buffet-cheminée de la maison Coilliot avant sa pose.

Nous vous invitons donc, sans microscope ni retenue, à consulter l’intégralité de l’article sur Gallica (aller p. 291) : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5800059j?rk=42918;4

Si l’on revient à cette comparaison avec les microbes, on peut noter toutefois que nous faisons plutôt face à un trait d’humour qu’à une réalité scientifique.

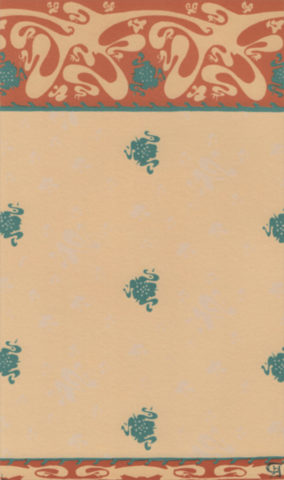

Portfolio du Castel Béranger, papier peint des salles à manger, pl. 45. Coll. Part.

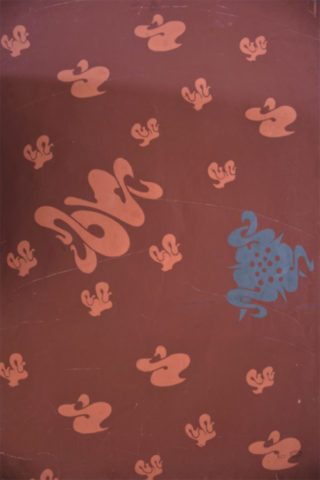

Fragment de lé du papier peint en deux tons des salles à manger du Castel Béranger, vers 1895-1896, bibliothèque Forney, réf. 997, long. 76 cm, larg. 50 cm, larg. du motif 47 cm. Photo F. D.

Motifs extraits d’un papier peint du Castel Béranger (par infographie).

Car si l’on se réfère aux formes ondoyantes dessinées par Hector Guimard, dont quelques exemples sont représentés ci-dessus, on peut éventuellement y voir quelques bactéries répondant au nom de spirilles, borrelia ou autres vibrions cholériques, mais nous voilà tout de même assez loin d’un cours de biologie !

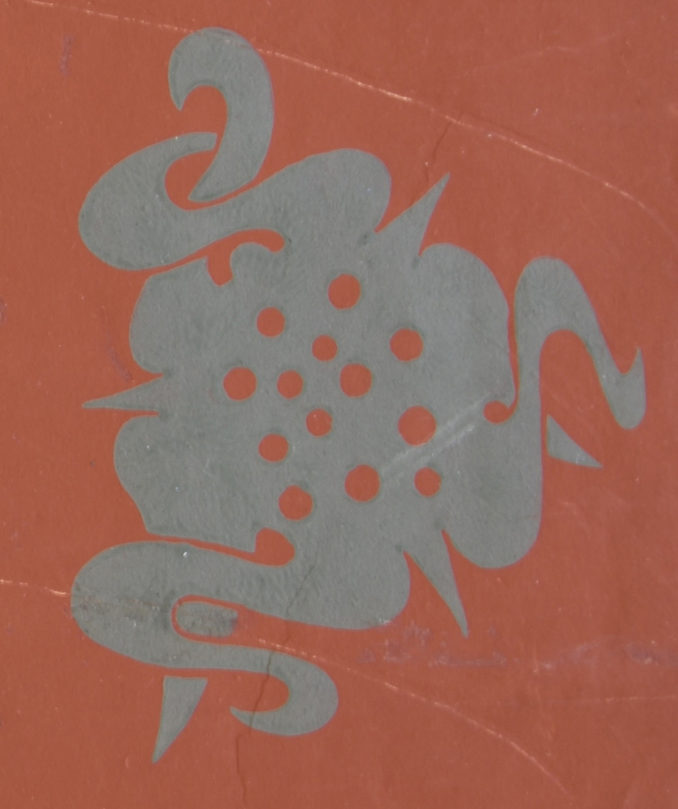

L’image qui vient le plus à l’esprit si l’on pense aux microbes est celle d’un des motifs (ci-contre) présents sur l’un des papiers peints du Castel Béranger. Mais il s’agit plus d’un microbe fantasmé que réel. Avec ses multiples flagelles il a surtout l’air très agressif ! Présent sur la frise qui illustre la toute fin de l’article, on peut supposer que c’est à ce détail que Fabre fait allusion.

L’image qui vient le plus à l’esprit si l’on pense aux microbes est celle d’un des motifs (ci-contre) présents sur l’un des papiers peints du Castel Béranger. Mais il s’agit plus d’un microbe fantasmé que réel. Avec ses multiples flagelles il a surtout l’air très agressif ! Présent sur la frise qui illustre la toute fin de l’article, on peut supposer que c’est à ce détail que Fabre fait allusion.

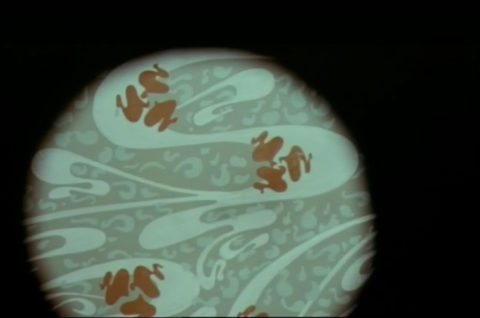

Il semble en tout cas plus sûr de voir simplement l’audace de Guimard dans ces formes abstraites… qu’Alain Blondel et Yves Plantin se sont tout de même amusés à faire défiler au microscope à la fin !

Photogramme extrait du film Hectorologie d’Alain Blondel et Yves Plantin, 1966.

Pour en finir avec la biologie, on rappellera également que les Allemands utilisaient parfois l’expression « Style ténia » pour qualifier de façon péjorative l’Art nouveau, un peu comme en France on dira le « Style nouille ». Cette dernière expression semble cependant ne venir en France que bien plus tard, malgré une citation du critique d’art Arsène Alexandre dans le Figaro du 1er septembre 1900, assurant que la « nouille [s’était] compromise avec l’os de mouton pour composer ce que l’on a appelé du nom générique, et bizarre, d’art nouveau. »

Arnaud Rodriguez, avec l’aide de Frédéric Descouturelle et Olivier Pons

[1] Emile de Lacombe, La maladie contemporaine : examen des principaux problèmes sociaux au point de vue positiviste (Paris : Alcan, 1960), p. 179

[2] Agathe Bigand-Marion, https://www.lecercleguimard.fr/fr/nos-actions/le-cercle-guimard-aide-les-etudiants/la-bibliographie-ancienne-de-guimard/

[3] Brillant élève à l’École nationale des Arts Décoratifs, Guimard fut en fait un élève moyen à l’École des Beaux-Arts, trop occupé par sa carrière naissante pour obtenir son diplôme avant l’âge limite de 30 ans.

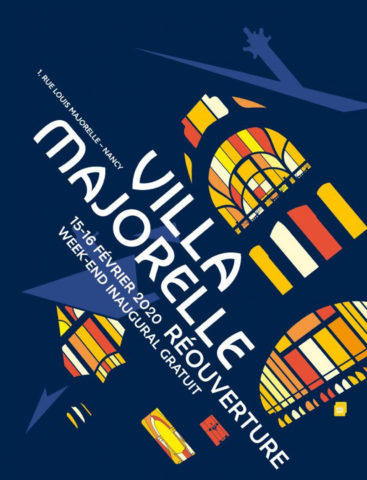

Évènement : réouverture de la Villa Majorelle à Nancy

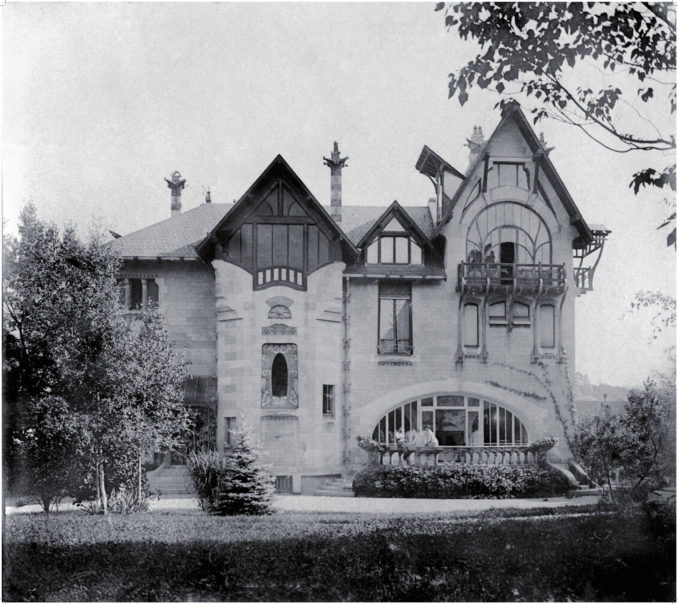

Le 15 février dernier l’engouement populaire était bien visible aux abords de la Villa Majorelle pour son inauguration après plusieurs années de restauration. L’annonce de sa réouverture au public avait d’ailleurs largement franchi les limites de la ville et mis en effervescence le monde de l’Art nouveau français et européen, faisant de cette manifestation l’un des évènements culturels de ce début d’année.

Le 15 février dernier l’engouement populaire était bien visible aux abords de la Villa Majorelle pour son inauguration après plusieurs années de restauration. L’annonce de sa réouverture au public avait d’ailleurs largement franchi les limites de la ville et mis en effervescence le monde de l’Art nouveau français et européen, faisant de cette manifestation l’un des évènements culturels de ce début d’année.

Le Cercle Guimard, invité pour l’occasion, avait fait le déplacement. La réouverture de ce joyau de l’Art nouveau construit vers 1901 sur une commande de l’ébéniste Louis Majorelle (1859-1926) au jeune architecte parisien Henri Sauvage (1873-1932) n’était d’ailleurs que le point d’orgue d’un week-end festif fièrement soutenu par la population locale et les grandes institutions culturelles nancéiennes qui avaient laissé leurs portes ouvertes.

Après un nettoyage partiel en 1999 pour l’année de l’Ecole de Nancy et quelques interventions en 2013, quatre années supplémentaires ont été nécessaires pour redonner tout son éclat à la Villa Majorelle. A l’extérieur les mitres, préventivement déposées au milieu des années 2000, ont retrouvé leur place au sommet des cheminées. Le bow-window en façade nord – ajout malheureux du temps de l’administration – a été démoli. Les chéneaux et les balcons en façade ouest ont été restitués et les grés émaillés de Bigot – dont la magnifique balustrade nord dessinée par Sauvage – restaurés et nettoyés. Autant de travaux indispensables qui ont rendu à la Villa sa silhouette si caractéristique et l’harmonie originale voulue par Sauvage et Majorelle. Le parti pris retenu étant l’état connu de la Villa avant 1926 – date de sa vente à l’Etat par Jacques le fils de Louis Majorelle – les modifications liées notamment au bombardement de 1916 ont été conservées comme la suppression de la terrasse sud.

Un seul regret lié à l’histoire immobilière du quartier : le terrain d’origine a été amputé de la majeure partie de sa surface. Le jardin se réduit aujourd’hui à une bande verte entourant la Villa privant du recul nécessaire à l’observation et à la mise en valeur d’un tel bâtiment.

La rénovation intérieure est tout aussi spectaculaire. L’objectif affiché a été de restituer l’ambiance d’une maison familiale habitée par l’un des artistes les plus éminents de l’Ecole de Nancy plutôt que d’en faire un musée, rôle dévolu au musée de l’Ecole de Nancy. L’étude des documents d’époque – notamment les articles parus en 1902 dans les revues Art et Décoration et l’Art décoratif – et de l’album de famille des Majorelle acquis en 2003 ont permis en partie de retrouver l’aménagement et les décors d’origine ou à défaut de s’en approcher.

Passée la marquise au décor de monnaie-du-pape puis le vestibule et son étonnant fauteuil intégré, le visiteur se trouve comme happé par l’imposante et verticale cage d’escalier éclairée par le vitrail de Gruber autour de laquelle s’enroule la rampe dessinée par Sauvage et exécutée par Majorelle.

Certains ensembles mobiliers ont retrouvé leur emplacement d’origine comme la chambre des Majorelle au 1er étage ou la salle à manger du rez de chaussée – probablement la pièce la plus réussie –, deux ensembles acquis en 1984 et 1996 par le musée de l’Ecole de Nancy. Quelques achats plus récents réalisés par l’Association des Amis du musée de l’Ecole de Nancy complètent ce remeublement.

Tout au long de la visite le décor sert de fil conducteur formant un tout avec l’architecture. Partout une lumière savamment calculée met en valeur la diversité des matériaux et la disposition des lieux illustrant toute la modernité du bâtiment. En plus d’être une vitrine des artistes nancéiens, la Villa Majorelle est un véritable manifeste de l’Art nouveau.

La visite se termine presque trop rapidement. Il faudra patienter deux années supplémentaires pour découvrir les dernières pièces encore fermées au public. En 2022 la rénovation intérieure sera entièrement achevée rendant notamment accessible l’atelier de Louis Majorelle au 2ème étage.

Nous profitons de notre présence dans la ville pour visiter le musée de l’Ecole de Nancy qui possède la plus belle collection illustrant ce mouvement. Devant l’entrée nous croisons sa directrice Valérie Thomas qui avec ses équipes n’a pas ménagé ses efforts pour que le projet de réouverture de la Villa Majorelle aboutisse.

Au 1er étage de l’institution, quelques meubles au style bien caractéristique se distinguent parmi les chefs d’œuvre de Vallin, Gruber, Majorelle ou Gallé : le musée expose en effet un petit ensemble de bureau signé… Hector Guimard, provenant de son hôtel particulier de l’avenue Mozart et donné par sa veuve en 1949. Le lien est fait.

Olivier Pons – Bruno Dupont

Hector Guimard en Amérique

Le Cercle Guimard vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020 !

La canne personnelle d’Hector Guimard qui sera exposée à Chicago puis à New York (collection privée)

Sollicité par les commissaires des musées de Chicago et New York, le Cercle Guimard s’est associé avec enthousiasme à la double exposition en préparation aux États-Unis. Prêts, conseils, expertises…

- Chicago – The Richard H. Driehaus Museum

- New York – Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum

Le visuel de notre carte de vœux (ci-contre), reçue par nos adhérents, est une photographie de la canne personnelle d’Hector Guimard qui sera exposée à Chicago puis à New York (collection privée).

Ces vœux sont également l’occasion d’annoncer que les adhérents auront désormais accès à des contenus privilégiés sur notre site Internet. Un mail a été adressé à ceux ayant cotisé en 2019, pour leur préciser leur mot de passe.

Un premier article réservé aux adhérents sera mis en ligne dans les prochains jours. N’oubliez pas d’adhérer ou de renouveler votre cotisation !

Adhésion 2020

Vous pouvez d’ores et déjà adhérer au Cercle Guimard pour l’année 2020 ou renouveler votre cotisation.

Un soutien indispensable

Votre adhésion au Cercle Guimard est un soutien indispensable pour mener à bien nos actions de protection du patrimoine d’Hector Guimard, en particulier le projet lié à l’Hôtel Mezzara.

Il vous permet également d’être invité(e) à nos événements, en particulier l’Assemblée générale où nous présentons nos recherches… et peut-être les vôtres ?

Enfin, vous pouvez bénéficier de tarifs réduits sur certaines activités, telles nos visites guidées.

L’adhésion

Le montant annuel de l’adhésion est de :

– Tarif simple : 20 euros par personne

– Tarif duo : 30 euros (2 personnes, même adresse mél ou postale)

– 10 euros pour les étudiants et demandeurs d’emploi (sur justificatif)

– 100 euros pour les membres bienfaiteurs.

Télécharger le bulletin d’adhésion 2020 (PDF)

Le paiement s’effectue par chèque à l’ordre de : Le Cercle Guimard

Adhésion à adresser au trésorier responsable des adhésions :

Hadge Madoui

Le Cercle Guimard

Castel Béranger

14, rue Jean de La Fontaine

75016 Paris

Un reçu de cotisation sera envoyé pour chaque adhésion.

Déjà adhérent ?

Pour une ré-adhésion, un paiement par virement est possible.

Merci d’adresser un email à h.madoui@lecercleguimard.fr pour obtenir nos coordonnées bancaires et/ou signaler le paiement de votre cotisation.

Précisez en référence votre numéro d’adhérent.

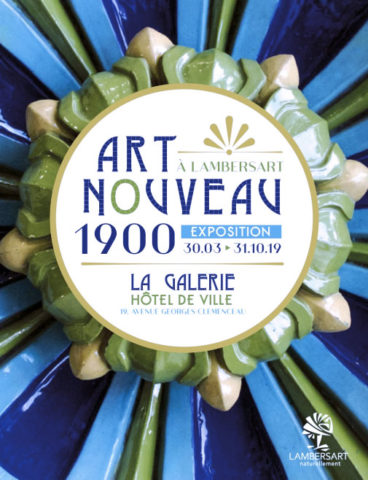

Au Nord, c’était l’Art nouveau

I ntéressante visite à Lambersart (Nord) où la Galerie de l’Hôtel de ville propose jusqu’à la fin du mois d’octobre 2019 une exposition sur le thème « L’Art nouveau 1900 ».

ntéressante visite à Lambersart (Nord) où la Galerie de l’Hôtel de ville propose jusqu’à la fin du mois d’octobre 2019 une exposition sur le thème « L’Art nouveau 1900 ».

Le propos fait la part belle à la décoration. Côté architecture, seul Léonce Hainez est évoqué, en tant que signataire de la Villa Wargny, imposante bâtisse de l’avenue de l’Hippodrome et de plusieurs maisons de cette voie royale qui ouvre l’accès à cette commune huppée de la banlieue lilloise. Enseignes, dessus de porte, sgraffites, vitraux, ornements… les témoins du passage de l’éphémère courant artistique que fut l’Art nouveau sont présentées à l’aide de panneaux illustrés et de plusieurs vitrines où l’on découvre des échantillons des carreaux de céramique et des planches de catalogues proposés à l’époque par les artistes-artisans en activité dans la région. Julien Hovart, Léon de Smet, et, mention particulière, Louis Coilliot, qui passa commande en 1897 à Hector Guimard pour sa célèbre maison-vitrine – située elle à Lille – et dont la façade en lave émaillée porte la signature de la maison Gillet.

Au delà de la découverte plaisante de cette exposition – dont l’ambition reste somme toute limitée – il faut louer l’initiative de la commune, qui a repéré, classé, répertorié son patrimoine Art nouveau. Elle l’offre au public, faisant le lien historique avec le corpus général et national de l’art de cette période. Un exemple à suivre : le Cercle Guimard applaudit.

En savoir plus

Bilan de l’exposition « Guimard & Avatars » à l’hôtel Mezzara

L’hôtel Mezzara ouvrait à nouveau ses portes le week-end dernier à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Le succès fut une nouvelle fois au rendez-vous avec plus de 1300 visiteurs venus découvrir (ou redécouvrir) l’hôtel particulier et l’exposition « Guimard & Avatars« . Un grand merci à eux.

Certains sont repartis avec le livre sur l’hôtel Mezzara, présenté en avant-première, et le journal de l’exposition, ravis d’emporter avec eux un souvenir des lieux. D’autres ont rejoint pour la première fois Le Cercle Guimard. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Nous remercions également les institutions, les particuliers et les collectionneurs qui ont permis la réalisation de cet événement par leur soutien ou leur prêt d’objets, photographies et documents anciens.

Ce week-end était également l’occasion de proposer des visites guidées. Merci à notre guide Emilie, qui a accompagné 52 curieux ou amoureux de Guimard dans les rues d’Auteuil.

Nous voulons enfin remercier les adhérents. Par leur présence et leur aide, ils ont contribué à faire de ce week-end un succès.

À très bientôt !

Le bureau du Cercle Guimard

Deux cache-pots par Martine Cassar (2018) réinterprétant le cache-pot de Fives-Lille.

En savoir plus :

Présentation de l’exposition « Guimard et Avatars »

Voir les pièces et documents exposés, commander le journal de l’exposition

Livre « L’hôtel Mezzara d’Hector Guimard »

-

- Exposition Guimard et Avatars organisée par le Cercle Guimard à l’hôtel Mezzara en septembre 2018 pour les Journées Européennes du Patrimoine.

-

- Exposition Guimard et Avatars organisée par le Cercle Guimard à l’hôtel Mezzara en septembre 2018 pour les Journées Européennes du Patrimoine.

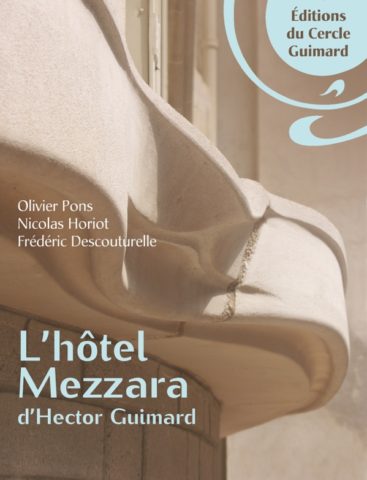

Parution du livre « L’hôtel Mezzara d’Hector Guimard »

Le Cercle Guimard est heureux d’annoncer la parution du livre L’hôtel Mezzara d’Hector Guimard, qui sera dévoilé à l’Hôtel Mezzara pour les Journées Européennes du Patrimoine des 15 et 16 septembre 2018.

Le Cercle Guimard est heureux d’annoncer la parution du livre L’hôtel Mezzara d’Hector Guimard, qui sera dévoilé à l’Hôtel Mezzara pour les Journées Européennes du Patrimoine des 15 et 16 septembre 2018.

Écrit par trois spécialistes de Guimard – Olivier Pons, Nicolas Horiot, Frédéric Descouturelle – ce livre de 128 pages, richement illustré de documents rares et inédits, décrit l’architecture et les décors du bâtiment, nous entraîne dans ses coulisses, tout en analysant l’esprit et les choix qui ont présidé à sa construction.

Il raconte également l’histoire des différents hôtes de l’hôtel et lève enfin le voile sur la vie et la personnalité complexe de son commanditaire Paul Mezzara.

Nous souhaitons faire de cet ouvrage le premier d’une série de monographies et de publications thématiques consacrées à l’Art nouveau et en particulier à l’œuvre de Guimard.

Le livre sera disponible en avant-première le week-end prochain au prix de 20€. Un tarif préférentiel de 15€ sera réservé aux adhérents à jour de leur cotisation. Il sera offert aux membres bienfaiteurs.

Préface par Françoise Aubry, conservatrice du musée Horta.

Quelques extraits du livre :

[slideshow_deploy id=’13879′]Le livre est disponible par commande (voir notre annonce sur la page d’accueil) ainsi que dans deux librairies parisiennes spécialisées en architecture :

– la librairie Le Cabanon située 122 rue de Charenton 75012 Paris

– la librairie Le Moniteur située à l’entrée de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 1 place du Trocadéro 75016 Paris.

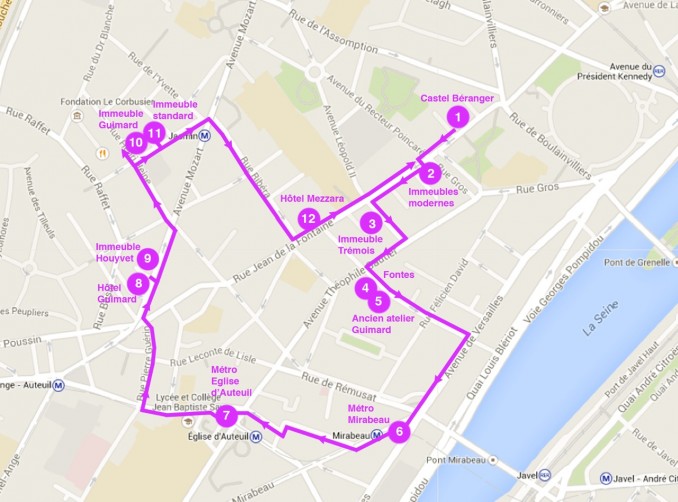

Journées du patrimoine : visites guidées

Le Cercle Guimard organise des visites commentées sur « Hector Guimard, Architecte d’art » les samedis 15 (à 10h et 15h) et dimanche 16 septembre (à 10h et 15h).

– Point de départ : le Castel Béranger – 14 rue La Fontaine – 75016 Paris

– Point d’arrivée, l’hôtel Mezzara avec entrée prioritaire sur l’exposition « Guimard et Avatars« .

Durée : environ 2 heures.

Tarifs :

Non adhérents : 20 euros

Adhérents : 10 euros

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

En savoir plus sur le parcours « Hector Guimard, Architecte d’art » (nord d’Auteuil)

Le parcours commence devant la façade du Castel Béranger, pour se poursuivre par le groupe d’immeuble des rues Gros, Agar et La Fontaine ; l’immeuble Trémois rue François Millet ; l’emplacement de l’ancien atelier Guimard, à coté d’un immeuble de Deneu de Montbun utilisant des fontes Guimard ; descente vers la station de métro Mirabeau (entourage à écussons) puis la station Eglise d’Auteuil (entourage à cartouches) ; remontée vers l’Hôtel Guimard qui fait face à l’immeuble Houyvet ; puis l’immeuble Guimard de la rue Henri Heine, dernière demeure parisienne d’Hector Guimard ; l’Immeuble standard du square Jasmin et pour finir l’Hôtel Mezzara rue La Fontaine. Toutes ces étapes sont commentées et pour la majorité d’entre elles des images anciennes et des plans sont montrés aux participants.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.