Tag: Métropolitain

La modularité élastique et relative des entourages du métro

Cet article développe et complète un aspect traité dans le livre Guimard l’Art nouveau du métro, paru en 2012 aux éditions La Vie du Rail. Deux autres articles seront consacrés plus spécifiquement aux entrées à trémies étroites et à trémies larges.

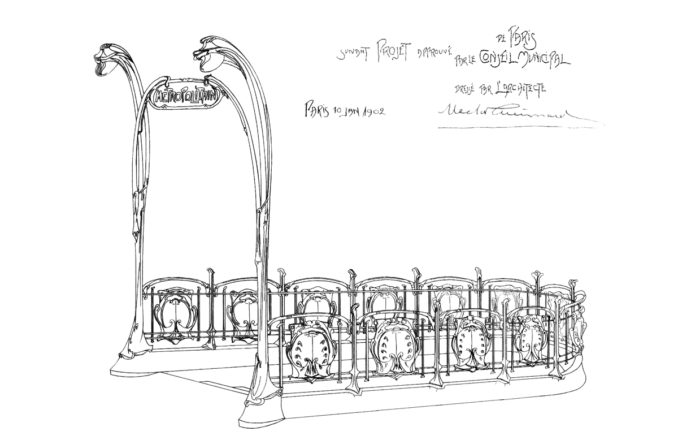

Conçus pour être l’exception, les entourages découverts du métro parisien, dessinés par Hector Guimard en 1900, sont devenus — par la volonté des conseillers municipaux — de loin, les plus nombreux, au détriment des édicules qui ont presque failli disparaître du réseau.

Contrastant avec le modelage poussé de leurs fontes, ces entourages ont une structure très simple puisqu’ils sont coiffés d’un portique d’entrée et entourés d’une balustrade qui borde la trémie sur trois côtés. Qu’elle soit à fond arrondi (pour une partie des entrées découvertes de la ligne 1 et la totalité des entrées découvertes de la ligne 2) ou à fond orthogonal (pour les autres entrées découvertes) cette balustrade est constituée d’un socle en pierre de comblanchien sculpté, de potelets en fonte régulièrement espacés et scellés au niveau des jonctions des pierres de socle, d’arceaux en fonte reliant les potelets à leur partie supérieure, de trois types de fers laminés en U horizontaux s’insérant derrière les potelets et ceinturant la balustrade, d’écussons décoratifs en fonte fixés par rivetage sur les fers en U, et enfin, de paires de fers laminés en U décoratifs verticaux (les « flammes »), découpés et pliés à leurs extrémités, rivetés de part et d’autre des écussons sur les fers horizontaux.

À l’exception de l’enseigne en lave émaillée et du socle en pierre, tous les autres éléments sont moulés en série (fontes et verrines en verre du portique) ou sont des produits industriels (fers laminés) transformés. La volonté de Guimard de rationaliser la construction de ces accès et d’abaisser ainsi leur coût de revient est évidente et se réalise, d’une part en utilisant ces matériaux moulables ou ces produits industriels et, d’autre part, en adoptant un système modulaire pour la balustrade

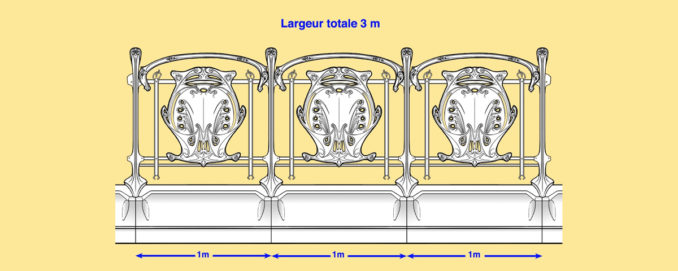

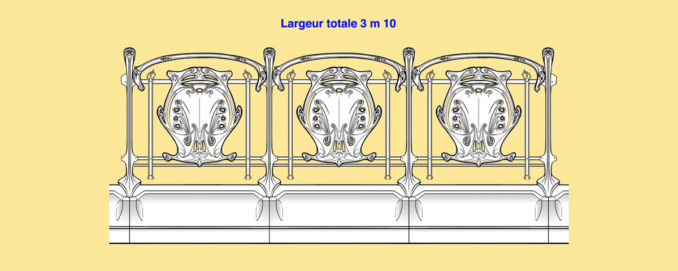

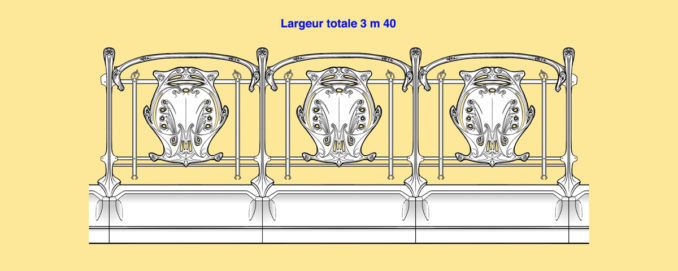

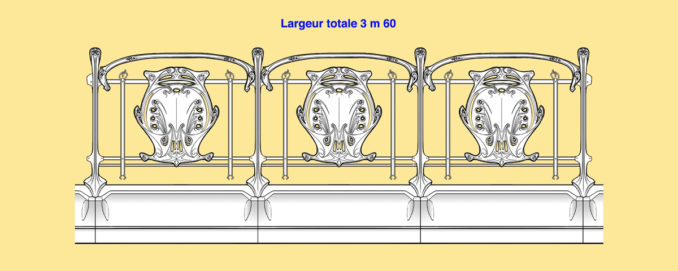

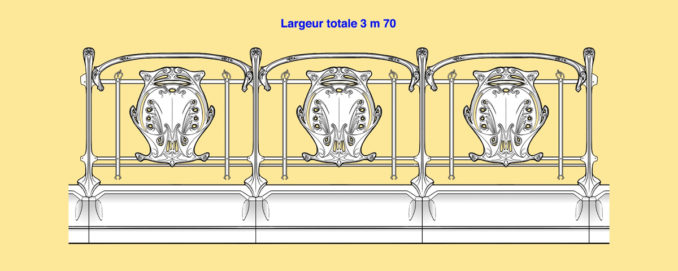

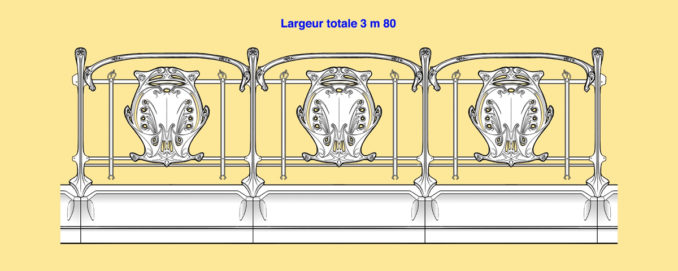

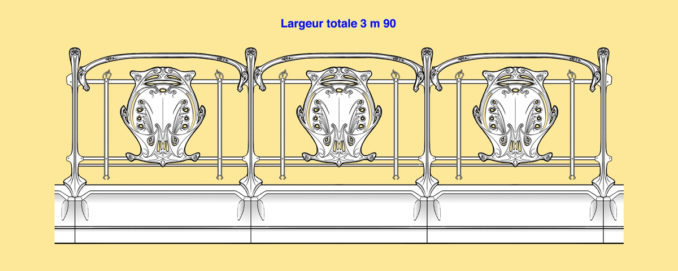

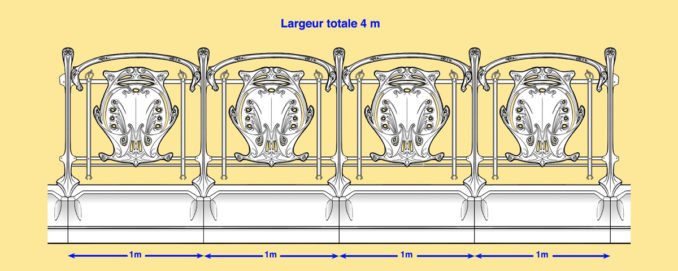

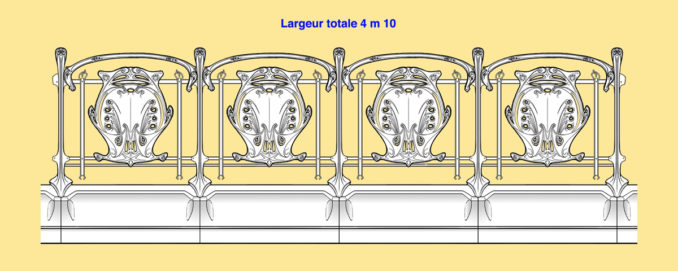

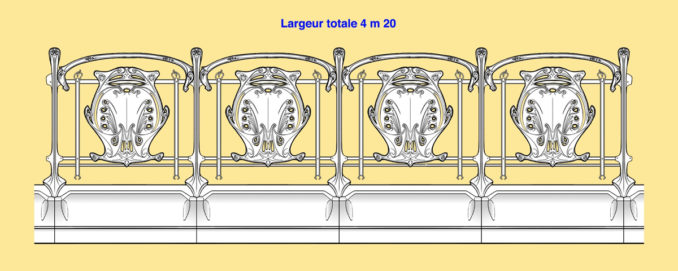

Un module comprend une pierre de socle, deux potelets, un arceau, un écusson et une paire de « flammes ». La largeur[1] la plus habituelle de ce module est d’ 1 m 05,5 (pour la pierre de socle). Mais, sachant que le Conseil municipal peut imposer des longueurs et des largeurs de trémies variables, Guimard a assoupli ce système modulaire dont la largeur peut s’étaler ou se rétracter au long des fers en U horizontaux. Il suffit de réduire ou d’augmenter la largeur de la pierre de socle (ainsi que celle de l’arceau). Les autres éléments en fonte restent inchangés, en particulier l’écusson qui est au centre du module. Les « flammes » sont alors harmonieusement disposées de part et d’autre de l’écusson selon la variation de longueur nécessaire.

La contrepartie de cette « élasticité » du module est que les pierres de socle ne sont pas standardisées et doivent être individuellement sculptées en fonction des mensurations retenues pour l’entrée. Il aurait été tout à fait possible à Guimard d’opter pour une solution très économique qui aurait consisté à faire mouler en ciment les éléments de ce socle dont les décors latéraux étaient toujours identiques et où seule la largeur centrale (une simple moulure) varie. Mais il a sans doute tenu à conserver à ce socle un aspect traditionnel et luxueux en utilisant la pierre[2]. La longueur des arceaux joignant les potelets est soumise à la même variation et oblige à commander à la fonderie des arceaux de différentes largeurs[3].

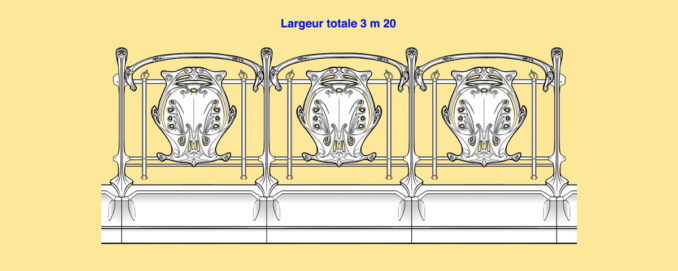

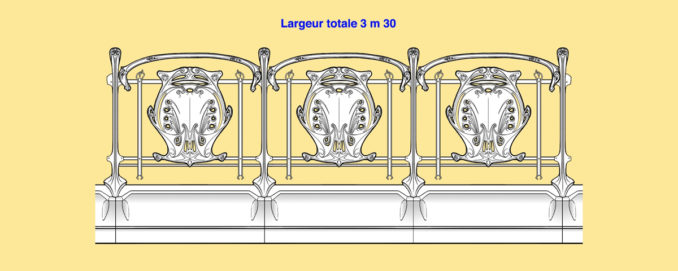

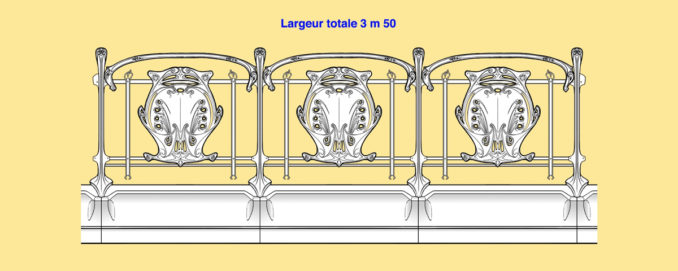

Ce concept de modularité élastique permet donc d’adapter facilement la balustrade à toutes les longueurs et largeurs de trémies en faisant varier le nombre ou la largeur des modules. Nous l’illustrons par quelques schémas ci-dessous en passant d’une longueur de 3 m à une longueur de 4 m 20.

Sur les deux premiers chantiers du métro auxquels il participe, Guimard est essentiellement confronté à des largeurs de trémies de 3 m (soit 3 modules d’un mètre). Mais quelques accès ont une largeur spécifique. L’un est plus étroit (2 m 75) à Bastille (accès incomplet sans balustrade gauche) et trois autres sont plus larges : 3 m 50 à Palais Royal et Père Lachaise et même 4 m à Villiers (détruit).

Si l’élasticité du système modulaire de Guimard absorbe facilement ces variations au niveau de la balustrade, en revanche, au niveau du portique, il est nécessaire de recourir à des largeurs différentes des deux pièces en fonte du porte-enseigne qui relie les deux candélabres.

Malgré les contraintes que nous venons d’évoquer, il est bien certain que le système de Guimard présentait des avantages, tant par sa souplesse d’utilisation que par sa facilité de mise en place. On peut soupçonner la CMP d’avoir rapidement compris qu’une fois l’entreprise de serrurerie rompue au montage des accès, l’intervention de l’architecte comme le paiement de ses honoraires, deviendraient superflus, ses propres ingénieurs pouvant facilement le remplacer. Il est probable que lors du conflit financier qui l’oppose à Guimard de 1901 à 1903, la volonté de la CMP de récupérer la propriété des modèles et les droits de reproduction — ce qu’elle obtiendra en échange des sommes réclamées par Guimard — cache l’intention de le court-circuiter à l’avenir. Ce faisant, elle se remboursera facilement du dédommagement financier accordé à Guimard. Ce dernier se trouvera en quelque sorte victime de l’ingéniosité de son système.

Après l’arrêt de la collaboration de Guimard avec la CMP en 1903, la compagnie continuera à utiliser largement ses modèles d’entourages découverts à fond orthogonal. La plupart auront des dimensions de trémie « standard » permettant d’utiliser trois modules en largeur et cinq ou six modules en longueur.

Mais elle sera aussi confrontée à des trémies de largeurs très différentes allant de 1 m 80 à 6 m. N’ayant ni le talent ni l’inventivité de Guimard, les ingénieurs de la CMP modifieront alors les fontes et les enseignes des portiques d’une façon parfois peu élégante.

La longueur des entourages est elle aussi variable, mais dans des proportions moindres. Elle ne dépend que de la profondeur à rejoindre pour que l’escalier de la trémie débouche dans le premier couloir. Cinq ou six modules sont suffisants. Eux aussi sont soumis à l’élasticité qui leur permet de couvrir toutes les longueurs prescrites par les autorités.

Le concept de modularité développé par Guimard pour les entourages découverts se retrouve aussi sur ses autres types d’accès du métro (édicules et pavillons) avec moins de souplesse puisque des plaques de lave émaillée remplacent les espaces vides occupés par les fers et les écussons.

On peut penser que cette modularité n’a pas manqué d’être mise en avant par Guimard lors du choix — plutôt contraint, rappelons-le — de ses projets par les autorités municipales et préfectorales. Elle fait partie de ses préoccupations constantes, son travail étant en bonne partie, et dès le virage stylistique du Castel Béranger, orienté vers la recherche d’économie, la production sérielle et même, après la première guerre mondiale, vers la préfabrication.

Dans le cas du métro cette recherche est donc restée partielle. Comme nous l’avons vu, elle aurait pu être plus radicale avec l’utilisation du ciment au lieu de la pierre de comblanchien pour le socle. Quoique son système fût acceptable pour les faibles variations de largeur de trémies qui lui étaient demandées, Guimard aurait peut-être pu également adopter un autre système d’enseigne, moins contraignant. Cependant, comme on peut le constater dans nombre de ses œuvres, les économies réalisées au moyen de différentes recettes par Guimard sont souvent « réinvesties » dans certains aspects décoratifs coûteux qui n’auraient pu, sans elles, voir le jour. Comme il s’en explique — de façon assez peu claire il est vrai — dans sa conférence prononcée en juillet 1899 dans les locaux du Figaro, il opère donc un savant équilibre entre les économies dégagées par la « logique » de son travail et le surcoût induit par le « sentiment » généré par le particularisme de son style.

F. D.

[1] Dans tous les articles concernant le métro de Guimard, nous utilisons le terme « largeur » pour quantifier une distance face à l’observateur qui est situé en face de l’accés de métro (largeur de trémie, largeur de l’enseigne, etc). De même, les termes « gauche » et « droit » font référence au coté qui perçu par l’observateur situé en face de l’accès de métro.

[2] Cette volonté d’avoir un socle en pierre a pour conséquence d’augmenter considérablement la facture finale puisque son coût représente le principal poste de dépense d’un accès découvert. Nous avons pu calculer qu’en 1902 le socle d’un accès de la ligne 2 revient à 1389 F-or, alors que le montant de la fourniture en pièces de fontes d’un accès de la même ligne n’est que de 889 F-or.

[3] Actuellement la RATP résout ce problème différemment en soudant ensemble deux demi-arceaux recoupés à la bonne taille, mais en 1900 cette technique n’est pas applicable.

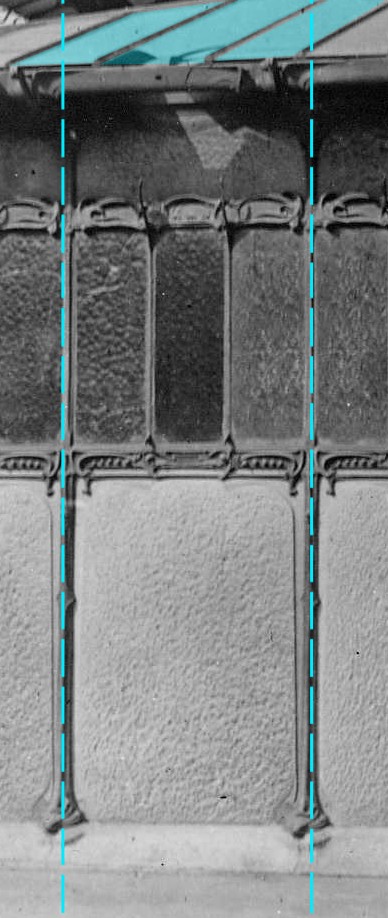

Le vitrage des édicules du métro mis à l’honneur par Saint-Gobain

Pour célébrer ses 350 ans d’existence, la société Saint-Gobain organise plusieurs événements dont une exposition virtuelle, mise en place sous la direction de Marie de Laubier, directeur des Relations générales et chef du service Archives ; la commissaire de l’exposition étant Anne Alonzo.

Cette exposition virtuelle comprend une section dédiée aux grandes réalisations auxquelles a participé la société, depuis la galerie des glaces de Versailles jusqu’au plancher en verre de la tour Eiffel mis en place en 2014. Parmi ces marchés prestigieux ou innovants, le vitrage des édicules du métro de Paris a été retenu en raison de la création à cette occasion d’un modèle spécial de verre imprimé, le n° 18 (dénommé Oriental).

On accède à la page en question par ce lien : http://www.saint-gobain350ans.com/#!/fr/les-grandes-realisations/metropolitain/detail

On sait que ce modèle de verre a été déposé par le vitrailliste parisien Charles Champigneulle. Aux archives de Saint-Gobain, sur le registre ancien listant les différents modèles de verres imprimés, on peut en effet lire : « Création Champigneulles (sic) (traité avec lui S.d./dépôt Champigneulles 4-10-1900). » Mais le style si particulier de ce verre nous incite à penser que, si Guimard n’en est pas techniquement l’auteur, il n’en a pas moins très nettement influencé le dessin.

Le verre Oriental sera ensuite inclus au sein du catalogue de Saint-Gobain. Guimard en fera un usage fréquent pour ses propres réalisations architecturales, mais il ne connaîtra qu’un faible succès commercial.

Vous pouvez retrouver des informations complémentaires à ce sujet en consultant le dossier « verre » dans la rubrique « dossiers » de ce site.

Nouvelles entrées Guimard au Musée d’Orsay

La dernière livraison – numéro 22 – de la revue du Musée d’Orsay, 48/14, nous informe de l’entrée en 2005, dans les collections d’objets d’art du Musée, de cinq pièces de notre architecte préféré.

Monsieur Thiébaut nous présente quatre objets entrés par donation :

– une tirette de tringle de porte intérieure à deux battants, en laiton, créée pour les appartements du Castel Béranger ;

– une poignée de rideau de cheminée, en fonte bronzée, créée pour les appartements du Castel Béranger ;

– une sonnette de porte palière, en laiton, proche de celles utilisées dans le groupe d’immeubles des rues La Fontaine, Gros et Agar ;

– une plaque de numéro de maison avec le nombre 15, en fonte de fer.

Ce dernier objet semble provenir de l’immeuble de style Art nouveau situé 15 avenue Perrichont (Paris XVIe), construit en 1907 par l’architecte Joachim Richard (1869-1960). Cet immeuble, ironie de l’histoire, était situé en face des Ateliers Guimard situés au numéro 12, construits en 1903 et démolis en 1961.

Plaque du 15 avenue Perrichont. Musée d’Orsay. OAO 1436. Photo RMN.

Le cinquième objet est un intérieur de cheminée en fonte de fer, acquis par achat en 2005 et provenant d’un appartement de l’immeuble, 17 rue La Fontaine, construit par Guimard en 1909-1911.

Nous profitons de l’occasion pour vous informer de trois autres acquisitions par donation en 2005. Le Musée d’Orsay voit ainsi ses collections Guimard augmentées d’un panneau en plâtre patiné (H. 25,3 ; L. 79,8 cm) qui est un modèle pour une plaque de cheminée pour les fonderies de Saint-Dizier. Les modèles pour les fontes de Guimard que nous connaissons sont soit en plâtre, soit en bois.

Les autres objets sont deux consoles en plâtre. Leur état très accidenté nous amène à penser qu’elles proviennent certainement d’un appartement situé dans l’immeuble du 17 rue La Fontaine ayant subi un changement de décor récemment.

Des morceaux de verre retrouvés aux abords de l’édicule Porte Dauphine

Des recherches sur les morceaux de verre découverts au pied de l’édicule de la Porte Dauphine lors de la campagne de restauration faite par la RATP sont actuellement menées par Frédéric Descouturelle et André Mignard.

Deux tessons de verre de l’édicule B de la Porte Dauphine trouvées dans le sol. Photo F.D.

Elles apportent un éclairage nouveau sur ce que nous connaissons de cet ouvrage du métropolitain, confirmant les précisions figurant dans certains contrats ou appels d’offre concernant la Compagnie du Métropolitain de Paris, ainsi qu’une observation émise par Louis-Charles Boileau dans son article de L’Architecture du 17 novembre 1900, qui signale « le décor des vitreries de la toiture par des coulures et des marbrures d’émail jaune » – cité par Frédéric Descouturelle, André Mignard et Michel Rodriguez, dans Le Métropolitain d’Hector Guimard.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.