Category: Le Cercle Guimard

Le monument funéraire d’Albert Adès par Hector Guimard

…Une histoire reconstituée

Le charmant petit musée de Guéthary, dans les Pyrénées-Atlantiques, occupe le rez-de-chaussée d’une magnifique maison de style néo-basque. Il nous intéresse dans le sens où il est en grande partie consacré à la présentation de l’œuvre de Georges-Clément de Swiecinski (1878-1958), chirurgien roumain d’origine polonaise, progressivement devenu sculpteur, et qui offrit, dès 1949, le contenu de ses ateliers à la ville où il s’était en partie installé à partir de 1922 (1).

C’est ainsi que la collection municipale conserve environ quatre-vingts sculptures, plusieurs centaines de dessins — dont une trentaine de carnets — et un magnifique ensemble de flacons de parfum en céramique vernissée purement Art déco. Sans compter, bien entendu, des photographies passionnantes et des papiers divers, dont une partie de la correspondance reçue par le sculpteur.

Or nous savons que cet artiste encore bien méconnu est l’auteur du buste de l’écrivain Albert Adès (1893-1921) qui orne son tombeau, érigé par Hector Guimard au cimetière Montparnasse en 1922, et dont il constitue le dernier monument funéraire véritable (2).

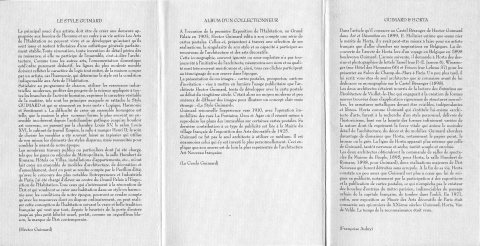

En apparence, l’essentiel de ce qu’il est nécessaire de savoir sur cet ouvrage semble parfaitement connu. Pourtant, le carton d’invitation pour l’inauguration du petit édicule, qui vient de nous être très aimablement communiqué par Mme Danièle Serralta-Hirtz, responsable du musée de Guéthary, remet quelque peu en question son historique et nous conduit à nous interroger plus attentivement sur les liens qui ont éventuellement existé entre Adès, Guimard et Swiecinski (3).

Voici le texte de ce petit document : « Le Comité Albert Adès a l’honneur de vous prier de vouloir bien assister à l’inauguration du Monument élevé sur la tombe d’Albert Adès / Buste du sculpteur G. C. de Swiecinski, stèle et composition d’Hector Guimard, qui aura lieu le samedi 28 avril 1923, deuxième anniversaire de la mort de l’écrivain, à 11 h. 1/2 du matin, au cimetière Montparnasse (Entrée : porte n° 3, rue Emile-Richard). Avenue du Boulevard, extrémité de la 22e division. Quelques paroles seront prononcées par MM. le Sénateur Lazare Weiller, Chékri Ganem, Pierre Mille. (Métro : Station Raspail). »

Voici le texte de ce petit document : « Le Comité Albert Adès a l’honneur de vous prier de vouloir bien assister à l’inauguration du Monument élevé sur la tombe d’Albert Adès / Buste du sculpteur G. C. de Swiecinski, stèle et composition d’Hector Guimard, qui aura lieu le samedi 28 avril 1923, deuxième anniversaire de la mort de l’écrivain, à 11 h. 1/2 du matin, au cimetière Montparnasse (Entrée : porte n° 3, rue Emile-Richard). Avenue du Boulevard, extrémité de la 22e division. Quelques paroles seront prononcées par MM. le Sénateur Lazare Weiller, Chékri Ganem, Pierre Mille. (Métro : Station Raspail). »

L’enveloppe, portant le tampon du 27 avril 1923 et la mention du bureau de poste de la place Chopin, dans le 16e arrondissement, est adressée à « Monsieur G. C. de Swiecinsky / 24 bd Raspail / Paris ».

Cette invitation, dans une assez belle concision, nous offre plusieurs informations jusqu’ici ignorées. D’abord que la “puissance invitante” — et très probable commanditaire — était le « Comité Albert Adès », groupement littéraire éphémère dont l’unique vocation avait été d’honorer la mémoire du jeune romancier ; ensuite que cette inauguration n’a eu lieu qu’au printemps 1923. L’édicule était évidemment achevé depuis plusieurs mois — il est d’ailleurs doublement daté de 1922, par l’architecte et par le sculpteur —, mais on attendit une date anniversaire (4) pour y organiser une petite cérémonie. Celle-ci eut un caractère essentiellement littéraire car, si Guimard et Swiecinski sont bien mentionnés dans le texte, ils ne furent pas conviés à y prendre la parole (5). On mentionna surtout les artistes pour ajouter un peu de prestige à la manifestation : Guimard étant alors très connu, même si ses ouvrages avaient progressivement essuyé des critiques ; Swiecinski, pour sa part, était encore un sculpteur pratiquement “débutant”, mais il venait de connaître, à la galerie Brenner en 1920, puis au Salon d’Automne de 1921, de très prometteurs succès.

Il ne semble pas inutile de présenter sommairement les trois orateurs qui se succédèrent pour inaugurer la tombe d’Albert Adès, tant ils ont été oubliés. Pierre Mille (1864-1941) fut un écrivain et journaliste français très influent à l’époque. Il donna son nom à un prix de reportage. Lazare Weiller (1858-1928) a été industriel et sénateur du Bas-Rhin à partir de 1920. Il eut un temps, pour secrétaire, Albert Josipovici, avant que celui-ci ne fasse la connaissance d’Albert Adès en Égypte. Aurait-il représenté l’ancien collaborateur d’Adès à la cérémonie, Josipovici étant retourné en Égypte lorsqu’ils décidèrent d’écrire chacun de leur côté ? Chékri Ganem (1860 ou 1861-1929) était un écrivain, né à Beyrouth (Liban). Son œuvre principale est « Antar », une pièces en cinq actes et en vers, créée à l’Odéon en 1910, qui devint un film en 1912, dont Ganem semble avoir été lui-même le réalisateur, et enfin un opéra, créé à l’Opéra de Paris. La musique en était de Gabriel Dupont et la belle affiche fut dessinée par Georges Rochegrosse. Il n’est pas certain que ces trois hommes aient personnellement connu Adès. Mais ils représentaient, autour de son tombeau, trois “vertus” intéressantes à souligner : Mille pour la littérature, Weiller comme représentant des amis autant que personnalité officielle, et Ganem au nom des écrivains orientaux d’expression française (6).

On s’étonnera à peine que la petite invitation ait été envoyée par la poste, moins de 24 heures avant l’événement, et probablement à un seul exemplaire. Il dût en être de même pour Guimard, tant il était peu prévu d’inaugurer un ouvrage artistique. Les auteurs du monument figurèrent donc parmi les invités, au même titre que tous les autres.

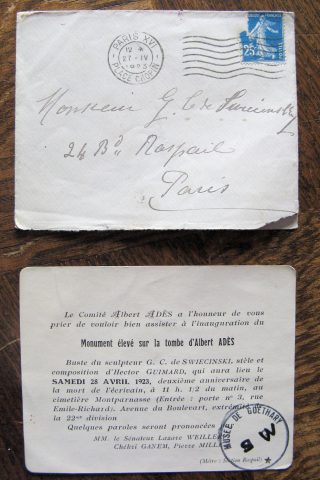

Photo de 1923 – Musée de Guéthary

La tombe d’Albert Adès clôt la longue série d’ouvrages funéraires qui ont jalonné la carrière de Guimard avec régularité. A cette date tardive, la sobre construction conserve bien des aspects de l’Art Nouveau guimardien de la maturité, en particulier son fameux “coquillé” sculpté si caractéristique, qui s’efface malheureusement peu à peu, le calcaire trop tendre de l’édifice résistant assez mal à la pollution parisienne et aux intempéries. Mais on y note surtout l’émergence d’un certain classicisme, dont la sobriété préfigure la période Art déco de Guimard. Mais est-ce vraiment du classicisme ? L’architecte n’a pas été avare de références ou d’allusions dans la décoration de ses édifices. Mais il s’est ingénié à toujours les cacher avec soin. En sachant qu’Adès était né en Égypte, on comprend le caractère presque hellénistique conféré à son tombeau, et l’once d’orientalisme qui apparaît par endroits, comme sur la frise ornementale qui souligne joliment la façade et les angles du linteau. Sans se vouloir égyptien, l’édicule se présente néanmoins comme un exercice de fantaisie, ajoutant un orientalisme très discret à une conception antiquisante plus affichée. Les chapiteaux qui encadrent le buste d’Adès en sont l’exemple le plus éloquent, renouvelant le traditionnel élément grec grâce à une stylisation issue d’un Orient imaginaire.

Car, né au Caire, de nationalité égyptienne et d’origine probablement syrienne, Albert Adès est un représentant très emblématique de la littérature écrite en français dans les pays du Proche-Orient au début du XXe siècle et prolongeant cet orientalisme qui avait eu tant de succès dans les romans du XIXe siècle. Disons tout de même quelques mots sur cet écrivain peu connu (7). C’est à la suite de sa rencontre, en 1913, avec Albert Josipovici (né en 1892 à Constantinople — mort à Paris en 1932), qu’il initia sa carrière littéraire. Ensemble, ils écrivirent un premier roman, Les Inquiets, publié sous le nom d’emprunt de A.-I. Theix (1914), suivi, en 1919, par leur chef-d’œuvre, Le Livre de Goha le simple (préfacé par Octave Mirbeau), très délicate et touchante histoire orientaliste. Présenté pour le Prix Goncourt, l’ouvrage eut le malheur de n’obtenir que la deuxième place, derrière A l’ombre des jeunes filles en fleurs d’un certain… Marcel Proust. On ne peut pas contrarier le destin ! Néanmoins, Goha le simple allait connaître une belle carrière : traduit en plusieurs langues, adapté à la scène, il eut enfin l’honneur de devenir un film. Celui-ci, réalisé par Jacques Baratier, remporta même le prix Un certain regard au festival de Cannes de 1958. On put y voir Omar Sharif dans le rôle-titre et assister aux débuts de Claudia Cardinale.

Adès et Josipovici, bien qu’ayant épousé deux sœurs (8), arrêtèrent là leur collaboration. Un roi tout nu fut donc écrit par Adès seul (édité à titre posthume en 1922) et Josipovici, retourné en Égypte, publia Le beau Saïd en 1928.

Photo de 1923 – Musée de Guéthary

L’existence du Comité Albert Adès nous conduit à reconsidérer tout ce qu’on pouvait supposer de l’histoire du dernier monument funéraire de Guimard. Car si Mme Adès a certainement acheté elle-même la concession en 1921, en vue d’une inhumation tout à fait normale, il est évident que le projet d’un monument ne naquit que par la suite, et qu’il échappa totalement au domaine privé et familial pour devenir une opération semi-publique. La relation entre une jeune veuve, un architecte (9) et un sculpteur s’avère donc à présent un peu plus complexe à comprendre, l’existence du Comité forçant quelque peu l’historien à réviser sa compréhension des faits.

Car il nous faut répondre à cette question essentielle : par quel concours de circonstances toutes ces personnes ont-elles été mises en contact ? Dans le cas d’un monument ordinaire, l’initiative revient évidemment à la famille du défunt. Mais ici, l’association que constitue le Comité empêche de bien saisir le rôle des uns et des autres. Autrement dit, Adès avait-il connu, de son vivant, Swiecinski ou Guimard ? Si on peut l’imaginer clairement du premier, que ses amitiés littéraires contribuèrent à fixer à Guéthary — il réalisa rapidement les portraits de Paul-Jean Toulet, Pierre Loti ou Francis Jammes, bien avant d’entreprendre le projet du monument à Edmond Rostand, pour Cambo-les-Bains, qu’il ne put finalement pas réaliser –, le second semble n’avoir jamais compté d’amis dans le milieu littéraire.

Néanmoins, en 1921, l’homme cultivé qu’était Swiecinski ne s’était pas encore spécialement fait connaître comme portraitiste. Sa première exposition chez Brenner, en 1920, venait d’attirer l’attention sur un ensemble qui devait représenter l’essentiel des quelques quatre ou cinq premières années de sa toute récente carrière. Or Swiecinski n’exposa alors que de grandes œuvres religieuses en pierre, accompagnant les étonnantes sculptures polychromes qui créèrent l’événement : à côté d’une série de grands panneaux illustrant le Ramayana indien, on pouvait certes voir des bustes d’hommes et de femmes, mais qui représentaient des types humains très variés — japonais, africain ou breton –, plutôt que des représentations de personnes véritables. Apparemment, seul un véritable portrait y fut présenté, lui aussi polychrome.

On s’étonne, pour la tombe d’Adès, qu’on soit venu chercher un artiste encore peu expérimenté et qui, surtout, n’avait encore rien montré de convaincant dans le domaine du portrait. Mais l’œuvre en marbre du cimetière Montparnasse a-t-elle été créée spécialement pour le tombeau, ou n’est-elle pas simplement la réplique d’une pièce plus ancienne dans un des matériaux de prédilection du sculpteur, mais plus fragiles, comme le plâtre ou la terre cuite (10) ? Swiecinski aurait pu avoir deux raisons de connaître Adès, qui commença à être connu après la sortie du Livre de Goha le simple en 1919. D’abord par sa fréquentation qu’on lui suppose des milieux littéraires ; mais peut-être aussi, plus fortuitement, en qualité de médecin (11).

Le buste que nous connaissons a les yeux vides ; cette absence d’iris et de pupilles lui confère un caractère funèbre. Mais le détail peut avoir été créé pour la circonstance. Au niveau de l’âge supposé du modèle, sa chevelure de garçonnet ne permet malheureusement pas de déterminer s’il pourrait avoir 28 ans ou être plus jeune de quelques années. Et sa moustache, bien juvénile, devait d’ailleurs être un artifice pour se vieillir un peu. Au demeurant, Swiecinski aura pu travailler d’après des photographies représentant Adès à n’importe quel âge, celui de son décès n’ayant pas été déterminant pour la création du buste. Mais le style même de la sculpture nous paraît être un élément d’appréciation plus digne d’attention. Car cette œuvre, tout en sacrifiant déjà à cette simplification formelle qui fera le succès de l’Art déco, mais également celui de Swiecinski lui-même, présente des rondeurs gracieuses sans véritable équivalent dans son œuvre, au demeurant plus virile, sinon même presque brutale à cette époque-là. Il suffit de le comparer aux magnifiques et froides Japonaises dont il réalisa plus tard des tirages en bronze (12), pour être convaincus d’une différence de style. Dans le buste d’Adès, ce style trahit un geste encore timide et inexpérimenté. Le lui aurait-on d’ailleurs attribué s’il n’avait pas été signé et si nous n’avions pas toutes les preuves qui établissent qu’il en est bien l’auteur ? On peut en douter.

Si notre hypothèse était avérée, on pourrait supposer que le Comité, profitant de l’existence d’un buste d’Albert Adès, en aura tout simplement demandé une réplique pour le tombeau du jeune homme.

En guise de conclusion, on signalera un fait intéressant et qui concerne… Mme Guimard. En janvier 1922, la femme de l’architecte, qui était peintre, exposa cinquante portraits aux crayons de couleurs, dans les galeries Lewis & Simmons, en précisant bien dans le catalogue le lieu de résidence de ses modèles. Le n° 2 était le portrait de Mme Albert Adès, habitant Le Caire (13), mais elle n’exposa aucune effigie de Swiecinski ; certains de ses modèles habitaient pourtant Bayonne. Au moment où le tombeau était probablement déjà en cours de réalisation, le sculpteur ne semble donc pas avoir été un familier des Guimard — leur rencontre ne semble d’ailleurs n’avoir eu aucune suite –, alors qu’Inès Adès avait noué une relation de sympathie, à défaut d’une véritable amitié, avec la femme de l’architecte qui concevait alors le monument funéraire de son mari.

Guimard paraît donc ne pas avoir connu Albert Adès, dont il fit le monument funéraire à une période pour lui assez pauvre en commandes, au cours de laquelle il accepta de dessiner plusieurs monuments aux morts, comme ceux de Montiers-sur-Saulx ou du lycée de Vanves. Sans doute conçut-il ce travail sans aucune émotion particulière, c’est-à-dire privé de cet intérêt amical et personnel qui l’avait habité lors de la réalisation des tombeaux de quelques-uns de ses commanditaires : Victor Rose, la famille Jassedé ou Charles Deron-Levent. En la circonstance, il s’agissait d’un pur exercice de style, où il s’amusa au passage à réinventer les sacro-saints ordres classiques. En cela, l’écrin du buste d’Albert Adès par Georges-Clément de Swiecinski est sans doute plutôt réussi dans son audace sacrilège.

Georges Vigne

Notes

(1) Pendant un temps, nous avons supposé que Swiecinski et Guimard avaient pu faire connaissance sur la Côte basque, ou même à Pau, où le couple Guimard vécut pendant la Première Guerre mondiale, en 1914 et 1915. Mais la présence de Swiecinski ne semble pas être documentée à Guéthary avant 1919.

(2) La “tombe” du Village français, à l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925, est effectivement la dernière du genre, mais il s’agit d’un monument factice. Son usage était publicitaire ; elle n’avait donc pas du tout la même valeur.

(3) L’existence du monument et de son buste sculpté était évidemment connue par quelques historiens d’art ayant travaillé sur Swiecinski. Il est d’ailleurs évoqué deux fois dans le catalogue qui lui a été consacré en 1999 au musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan et en lui donnant la date très significative de 1923, fournie par le seul carton d’invitation des archives du musée de Guéthary. Adès s’y voit attribuer, à chaque fois, le malencontreux prénom de Clément, amusante étourderie sans doute due à la plus grande célébrité… de l’aviateur Clément Ader.

(4) Albert Adès n’est pas mort le 28 avril, mais le 18 avril 1921. Ce fut pour faire coïncider l’inauguration avec un samedi, plus propice qu’un jour de semaine pour une réunion dans un cimetière, qu’on fit une légère injure à la vérité.

(5) La Bibliothèque nationale de France conserve une passionnante photographie prise par l’agence Meurisse pendant le discours de Pierre Mille (elle est visible sur Gallica, grâce au lien suivant : http://gallica.bnf.fr). Sans doute en vue d’une publication, un cadre a été réalisé à l’intérieur du cliché pour isoler le visage de l’orateur, le monument lui-même ne paraissant pas avoir d’intérêt “médiatique”. Parfaitement propre, l’ouvrage de Guimard est couvert de gerbes et de couronnes de fleurs, dont les inscriptions des rubans, visibles sur deux autres photographies prises au même moment — retrouvées récemment dans un album conservé à Guéthary –, ne sont malheureusement pas lisibles. Sur l’image, Pierre Mille apparaît bien seul. Certes, son public n’était pas dans l’axe du photographe ; mais, s’il y avait eu une foule plus importante, quelques invités se seraient certainement trouvés plus proches du tombeau.

(6) Le Figaro du 29 avril 1923 publia (à la une !) un article de Gilbert Charles intitulé Le souvenir d’Albert Adès. Citons-en juste le début : « On a inauguré, hier, à Paris, un modeste monument à la mémoire d’Albert Adès, cet Egyptien de grand talent, lequel, suivant une coutume séculaire qui est l’honneur de notre pays, comme Hamilton, comme Gabriele d’Annunzio, avait choisi notre langue pour écrire des livres à quoi il manque bien peu, sans doute, pour figurer parmi les chefs-d’œuvres du roman français. […] » Le “modeste” monument n’est pas localisé et ses auteurs ne sont même pas cités. Le reste de l’article brosse un portrait sensible, mais un peu maigre, du jeune écrivain, relatant surtout sa dernière rencontre avec le journaliste “un mois peut-être avant cette mort qui devait l’arracher à son travail en pleine jeunesse, au moment que son talent allait atteindre son point parfait de maturité. »

(7) Nous avouons n’avoir pas lu l’ouvrage de David L. Parris, Albert Adès et Albert Josipovici — Ecrivains d’Égypte d’expression française au début du XXe siècle (L’Harmattan, 2010).

(8) La femme d’Adès a également été enterrée dans le tombeau du cimetière Montparnasse : « Inès Adès Kraus / 28 janvier 1893 – 28 janvier 1931 ». Ensemble, ils avaient eu une fille, Edmone, qui publia, en 1949, la correspondance de son père avec Bergson. Quant à l’autre femme dont le nom est inscrit sur la stèle, Hélène Adès (28 février 1876-6 juillet 1957), il est très probable qu’elle soit tout simplement la mère de l’écrivain.

(9) Certains hectorologues ont cru identifier Guimard dans le héros du dernier roman d’Adès, Un roi tout nu. Hélas, en lisant ce roman nettement réaliste, nous n’avons à aucun moment reconnu l’architecte dans ce personnage de peintre, qui ne présente rien de son caractère difficile, et ne l’évoque même pas physiquement.

(10) Curieusement, les portraits en marbre de Swiecinski sont plutôt rares. Ses préférences, dans le genre, allaient pour le plâtre, la terre cuite ou le bronze. La pierre en général lui paraissait plus adéquate pour de grands monuments publics.

(11) Nous avons eu beau chercher, nous n’avons pas pu savoir de quoi décéda Albert Adès, à 28 ans, mais une santé fragile semble l’avoir rendu familier des cabinets médicaux. L’article où Marcel Berger annonça sa mort, dans Le Figaro du 20 avril 1921, évoque bien une maladie qui imposa à Adès un départ précipité à Arcachon, deux mois avant sa disparition. C’est d’ailleurs là qu’il s’éteignit, comme le rapporte le numéro du 1er janvier 1922 de L’écho sioniste en publiant à nouveau l’article de Berger. Ses obsèques eurent lieu le dimanche 24 avril 1921, à deux heures, au cimetière Montparnasse. Nos recherches sur Internet nous ont permis d’identifier deux domiciles d’Albert Adès : à Auteuil, et à la villa des Figuiers, 252 rue Paul-Doumer, à Treil-sur-Seine.

(12) Très curieusement, aucune des œuvres exposées en 1920 n’est aujourd’hui localisée. Probablement datées pour certaines, elles auraient pu permettre d’établir une chronologie des premiers travaux de Swiecinski et d’établir la succession de chacune de ses séries. Il nous reste quelques photographies de la présentation, mais qui ne peuvent pas nous transmettre l’effet véritable que pouvait donner ces sculptures, pour l’essentiel colorées. Au moins les tirages en bronze qui furent réalisés à partir des bustes d’Asiatiques nous en restituent le volume, la taille et l’aspect très impressionnant.

(13) On se demande si Mme Adès était présente à la cérémonie du 28 avril 1923, puisqu’elle habitait encore au Caire l’année précédente. La cérémonie étant destinée à inaugurer un monument littéraire, sa présence n’était alors pas indispensable. Son nom ne figure d’ailleurs pas sur le carton d’invitation.

Retour sur l’exposition « Promenade dans l’Art nouveau »

L’exposition Promenade dans l’Art nouveau : de Guimard aux Nachbaur s’est terminée le 19 septembre.

Durant deux semaines, un millier de visiteurs a pu admirer les cartes postales, les documents, les objets et les pièces de mobiliers exposés par le Cercle Guimard. Ainsi, plus de 150 témoins des années 1900 présentaient un tour d’horizon de ce que fut l’Art nouveau en France, et replaçaient Nogent dans le contexte architectural de cette période inventive. Rappelons que la Ville de Nogent-sur-Marne possède un riche patrimoine Art nouveau, en grande partie réalisé par la famille Nachbaur (Georges, le père, et ses 2 fils) et Georges Damotte. Nogent est également liée à Guimard par le fait que la Ville possède l’entourage d’accès de la station de métro George V (voir l’actualité du1er août 2010), actuellement en attente d’une inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques pour une réinstallation programmée sur l’espace public nogentais.

Durant deux semaines, un millier de visiteurs a pu admirer les cartes postales, les documents, les objets et les pièces de mobiliers exposés par le Cercle Guimard. Ainsi, plus de 150 témoins des années 1900 présentaient un tour d’horizon de ce que fut l’Art nouveau en France, et replaçaient Nogent dans le contexte architectural de cette période inventive. Rappelons que la Ville de Nogent-sur-Marne possède un riche patrimoine Art nouveau, en grande partie réalisé par la famille Nachbaur (Georges, le père, et ses 2 fils) et Georges Damotte. Nogent est également liée à Guimard par le fait que la Ville possède l’entourage d’accès de la station de métro George V (voir l’actualité du1er août 2010), actuellement en attente d’une inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques pour une réinstallation programmée sur l’espace public nogentais.

L’exposition présentait tout d’abord, par des cartes postales anciennes, un échantillonnage des constructions Art nouveau en France, que ce soit en Province, en Ile-de-France ou à Paris. Une série de 11 photographies grand format (façades ou détails du patrimoine nogentais) ainsi qu’un plan de la ville dénombraient les façades Art nouveau toujours présentes dans le tissu urbain local. L’œuvre d’Hector Guimard était ensuite mis en avant, notamment par l’exposition des cartes publicitaires « Le Style Guimard » éditées par l’architecte en 1903, mais également par des vues des pavillons disparus du Métropolitain. Des pièces de mobilier de l’Ecole de Nancy – une porte, une chaise et une sellette d’Eugène Vallin, ainsi qu’une banquette d’Emile André –, des exemplaires des revues Art et Décoration, La Revue d’Art, Cocorico – comportant des dessins de Mucha ou Kupka – et quelques objets dont un cache-pot Fives-Lille, des chiffres en fontes et des poignées de porte dessinées par Guimard, complétaient l’exposition pour illustrer l’expression de l’Art nouveau dans tous les arts décoratifs.

L’exposition présentait tout d’abord, par des cartes postales anciennes, un échantillonnage des constructions Art nouveau en France, que ce soit en Province, en Ile-de-France ou à Paris. Une série de 11 photographies grand format (façades ou détails du patrimoine nogentais) ainsi qu’un plan de la ville dénombraient les façades Art nouveau toujours présentes dans le tissu urbain local. L’œuvre d’Hector Guimard était ensuite mis en avant, notamment par l’exposition des cartes publicitaires « Le Style Guimard » éditées par l’architecte en 1903, mais également par des vues des pavillons disparus du Métropolitain. Des pièces de mobilier de l’Ecole de Nancy – une porte, une chaise et une sellette d’Eugène Vallin, ainsi qu’une banquette d’Emile André –, des exemplaires des revues Art et Décoration, La Revue d’Art, Cocorico – comportant des dessins de Mucha ou Kupka – et quelques objets dont un cache-pot Fives-Lille, des chiffres en fontes et des poignées de porte dessinées par Guimard, complétaient l’exposition pour illustrer l’expression de l’Art nouveau dans tous les arts décoratifs.

La RATP, également partenaire de l’événement, avait mis à disposition deux éléments en fonte : un écusson et un cartouche d’entourage des entrées du Métropolitain, ainsi qu’un tirage photographique du projet d’édicule pour la station Tuileries.

La RATP, également partenaire de l’événement, avait mis à disposition deux éléments en fonte : un écusson et un cartouche d’entourage des entrées du Métropolitain, ainsi qu’un tirage photographique du projet d’édicule pour la station Tuileries.

Lors du week-end des 18 et 19 septembre, les membres du Cercle Guimard ont accueilli et renseigné les curieux, néophytes comme spécialistes, venus nombreux de Nogent ou d’ailleurs. Ces moments ont offert de riches échanges, ouvrant peut-être des perspectives de futures collaborations.

À noter que les personnes ayant suivi les visites guidées organisées par la Ville de Nogent, les matinées des 18 et 19 septembre ont pu découvrir quelques fontes Guimard ornant une façade de la rue Jacques Kablé.

À noter que les personnes ayant suivi les visites guidées organisées par la Ville de Nogent, les matinées des 18 et 19 septembre ont pu découvrir quelques fontes Guimard ornant une façade de la rue Jacques Kablé.

À cette occasion, le Cercle Guimard a adapté au contexte nogentais son exposition Album d’un collectionneur en opérant une nouvelle sélection de documents. Devant l’engouement du public et souhaitant prolonger cette expérience, il reste ouverts aux propositions.

Exposition « Promenade dans l'Art nouveau, de Guimard aux Nachbaur »

Après l’hôtel Mezzara et le musée Horta, le Cercle Guimard présente à nouveau son Album d’un collectionneur, lors de l’exposition Promenade dans l’Art nouveau, de Guimard aux Nachbaur organisée par la ville de Nogent-sur-Marne du 4 au 19 septembre.

Le Cercle Guimard exposera quelques 120 cartes postales anciennes sur le thème de l’architecture Art nouveau en général (Paris, Ile-de-France et province) et du Style Guimard en particulier (cartes postales publicitaires, villas, immeubles et métro). Deux éléments en fonte du métropolitain et des reproductions de croquis, prêtés par la RATP, seront également exposés.

Le style Art nouveau, dans les domaines du graphisme, du mobilier et des arts décoratifs, sera illustré par quelques exemples représentatifs (revues, planches de recueils spécialisés, mobilier). Par le biais des photographies grand format de Mathieu Génon, l’exposition fait le lien avec le patrimoine architectural de Nogent, très marqué par les réalisations des architectes Nachbaur (le père et ses deux fils) et Georges Damotte.

Des membres du Cercle Guimard seront présents lors des Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre. N’hésitez pas à venir les rencontrer.

Le Cercle Guimard tient à remercier M. Jacques JP Martin, maire de Nogent-sur-Marne, et le service communication représenté par sa directrice, Mme Monique Falempin.

Promenade dans l’Art nouveau, de Guimard aux Nachbaur

Carré des Coignard (voir le plan)

150 grande rue Charles de Gaulle

94130 Nogent-sur-Marne

Entrée libre

Du mardi au vendredi de 15 h à 19 h

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Accès :

RER E : gare Nogent – Le Perreux (à 300 m)

RER A : gare Nogent-sur-Marne, puis bus 114 ou 120 (arrêt Marché)

L’entourage de la station George V

Comme le savent les connaisseurs des ouvrages du métro de Guimard, l’entourage de la station George V se trouve aujourd’hui, démonté, au sein des réserves municipales de la ville de Nogent-sur-Marne.

Cette station est ouverte à l’exploitation le 13 août 1900 et s’appelle alors station de l’Alma. Implantée du côté des numéros impairs de l’avenue des Champs-Elysées, elle fait partie du premier chantier du métro, ouvert entre le 19 juillet et le 13 décembre 1900, qui comprend la ligne 1 ainsi que les deux petits tronçons des futures lignes 2 et 6. Parmi ses ouvrages d’entrée et de sortie, tous confiés à Hector Guimard, on compte 12 entourages découverts à écussons (par opposition aux édicules A et B et aux pavillons de places de l’Etoile et de la Bastille). En octobre 1900, au sein d’un article de la revue l’Art Décoratif, l’entourage de la station Avenue de l’Alma bénéficie d’une belle reproduction photographique où l’on voit son portique provisoire en bois. Les portiques définitifs ne seront en effet mis en place que dans le courant de l’année 1901.

Ces entourages découverts sont eux-mêmes de deux types : à fond carré (comme les édicules A) ou à fond arrondi (comme les édicules B). Dans le cas de la station de la rue de l’Alma, il s’agit d’un fond arrondi. C’est précisément ce modèle qui sera repris pour les entourages des stations des sections souterraines de la ligne 2 que Guimard supervisera de façon partielle avant de rompre son contrat avec la CMP.

Pour assurer la fonction de signalisation, Guimard dote ces entourages d’un élégant portique formé de deux candélabres réunis en hauteur par deux pièces de fonte où s’insère l’enseigne en pierre de lave émaillée recto-verso. La plupart des entourages découverts – qu’ils soient à fond arrondi ou à fond carré – ont une largeur de trémie de trois mètres qui détermine ainsi la taille des pièces en fonte du porte-enseigne, mais aussi de la largeur de l’enseigne et le type du graphisme. Car dans le cas d’une largeur plus importante (3,50 m à Palais Royal), Guimard crée une enseigne un peu plus large dont le graphisme est différent. Pour la station de l’Avenue de l’Alma, il s’agit du modèle que nous avons appelé « entourage grand A » employé pour une trémie de 3 mètres. Cette enseigne est signée « Hector Guimard Archte », de la même manière que le sont les autres enseignes de ce premier chantier.

Rebaptisée « George V » en 1920 en l’honneur du souverain britannique, la station semble avoir subi peu de changements, hormis la perte de ses verrines originales (globes rouges d’éclairage), jusqu’au démontage de son entourage en 1974. Avant cette époque, la RATP avait l’habitude de « cannibaliser » ses entourages Guimard, c’est-à-dire d’en récupérer les pièces et de les stocker (sans mention de leur station d’origine) pour les réutiliser sur un autre entourage en cas de bris de pièce. Elles ont aussi servi à reconstituer des entourages plus ou moins complets donnés à des musées ou à des institutions. Mais dans les années 70, sensible au changement de perception dont l’Art nouveau fait l’objet, et antérieurement à l’inscription à l’inventaire des monuments historiques de 1978 de la totalité des ouvrages Guimard subsistants, la RATP va préférer, lorsque des travaux d’infrastructures ou de voirie l’imposeront, déplacer les entourages Guimard sur d’autres sites. Parallèlement, en 1974, le maire de Nogent-sur-Marne, dans une démarche patrimoniale du même genre que celle qui lui avait fait récupérer un pavillon des halles de Baltard, acquiert l’entourage de la station George V. Depuis lors, ce dernier est simplement placé en réserve, en pièces détachées.

Il semble qu’il puisse à présent être prochainement remonté pour être présenté au public. En l’absence de station de métro à Nogent (à ne pas confondre avec une gare du RER), il nous semble que l’entourage pourrait faire l’objet d’une présentation similaire à celle adoptée dans deux musées américains (à la National Gallery of Art de Washington et au Toledo Museum of Art), c’est à dire d’une implantation en extérieur, sur une surface où la trémie est simplement esquissée, ce qui permettrait au public d’en apprécier de près et sans danger les qualités à la fois décoratives et structurelles.

Sachant qu’il reste à Paris soixante entourages Guimard découverts à écussons, dont une bonne proportion sont à fond arrondi, quel est pour l’historien, l’intérêt primordial de l’entourage George V ? Il s’agit bien du seul entourage à écussons à fond rond et à largeur de trémie de 3 mètres subsistant du premier chantier du métro en 1900, dont nous savons qu’Hector Guimard a supervisé l’installation. S’il est possible que certaines pièces de fonte aient été remplacées au cours des sept décennies de son existence parisienne, il est en revanche presque certain que cet entourage n’a pas reçu de fontes réalisées par surmoulage par la fonderie GHM, qui sont apparues sans doute à partir de 1976. Il n’a pas non plus été touché par les grandes restaurations de 1998-2002 au cours desquelles beaucoup de pièces ont été restaurées ou remplacées. Il sera en particulier intéressant de vérifier notre hypothèse de l’existence de deux types de cintrages pour les écussons du fond arrondi.

Frédéric Descouturelle,

avec la collaboration d’André Mignard

Nouvelle adresse postale

Le Cercle Guimard déménage !

Nouvelle adresse postale :

16 boulevard Beaumarchais

75011 Paris

Le téléphone reste inchangé : 01 40 33 40 00

Bienvenue sur notre nouveau site !

Comme annoncé lors de notre assemblée générale de novembre et après moultes réflexions et grand renfort de café, notre nouveau site est enfin à disposition de tous les passionnés d’architecture Art nouveau et plus particulièrement aux admirateurs du Style Guimard.

Le Cercle Guimard est honoré de vous accueillir sur cet espace de communication.

Notre ambition est de recueillir et regrouper les informations et les documents qui concernent l’œuvre et la vie d’Hector Guimard le plus scientifiquement possible et de doter l’association d’une nouvelle dynamique. Pour cela, un forum devrait prochainement voir le jour. Il permettra à l’internaute de participer à la construction d’une base de données documentaires et iconographiques de référence.

Des fontes Guimard à Saintes

Façade de la maison.

Notre webmestre, habitué des petites rues de Saintes en Charente-Maritime et promeneur curieux, a déniché rue Laroche une gentille maison arborant fièrement quelques fontes Guimard.

Balcon de croisée GE 130 cm (monobloc), 4 scellements GA, deux fois sur la façade.

Datant de 1912, la maison a subi une modification vers 1960. Le propriétaire a transformé l’espace d’entreposage situé sur la partie gauche en salon. Sensible à l’harmonie de la façade, il a installé sur la nouvelle baie créée la rambarde Guimard rallongée pour l’occasion de motifs vaguement dans le goût.

Balcon de croisée GE 130 cm (monobloc), deux fontes non-Guimard de part et d’autre, 4 scellements GA.

Les modèles utilisés ici figurent dans le catalogue des Fonderies de Saint-Dizier. Les références figurent en légende de chaque photo.

Balcon GF ; face : n° 2 + n° 4 + n° 1 + n° 5 + n° 2 (= 1m 73) ; 2 retours : n° 2 (38 cm).

Les Ateliers du Patrimoine de Saintes ont réalisé une plaquette sur la sauvegarde du patrimoine saintais et sur la restauration des façades du centre historique. Les fontes de la porte (que l’on voir sur la photo ci-dessous) y sont représentées en tant qu’exemple d’éléments Art nouveau, mais Guimard n’est pas cité.

Le Cercle Guimard remercie la propriétaire pour son accueil et pour les informations fournies.

Fin de l'exposition « Le Style Guimard » à Bruxelles

L’exposition Le Style Guimard, Album d’un collectionneur a été présenté du 7 novembre 2007 au 20 janvier 2008 au musée Horta. Cette exposition comportait quelques 120 cartes postales anciennes – partie d’une collection particulière, déjà présentée à l’hôtel Mezzara durant l’été 2006 – augmentées de documents et d’ouvrages anciens. L’inauguration de l’exposition s’est déroulée en présence de l’échevin de la commune de Saint-Gilles, de madame Françoise Aubry, la directrice du musée, et des membres du bureau du Cercle Guimard. Les cadres et les vitrines étaient répartis dans les deux salles du premier étage habituellement utilisées pour les expositions temporaires. Durant 11 semaines, quelques 12 000 visiteurs ont eu accès à cette confrontation du Style Guimard dans l’écrin conçu par son « inspirateur » belge, Victor Horta.

Le succès de cette rencontre entre les deux maîtres de l’architecture Art nouveau doit beaucoup au conservateur du musée, madame Françoise Aubry, qu’il convient de remercier vivement. Le musée Horta a pris en charge l’exposition et a apporté beaucoup de soin et de raffinement à la présentation des documents anciens. Pour l’occasion, il a également édité une série de 8 cartes postales, sorte de fac-similé de la série de cartes Le Style Guimard, mises en valeur dans un dépliant présentant les textes d’introduction à l’exposition.

Vous pourrez retrouver dans la rubrique Presse les articles concernant cette manifestation.

Nous espérons que cette première collaboration avec un musée ne restera pas unique et nous explorons actuellement d’autres pistes pour renouveler cette expérience, enrichissante pour tous.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.