Category: Nos recherches

Une paire de « serre-livres »

Nous réagissons in extremis à une annonce parue sur eBay et se terminant le 18 mai à 20 h 50 sous le nom de « Paire de serre-livre Guimard en bronze ».

Ils sont visibles à l’adresse suivante : https://www.ebay.fr/itm/PAIRE-DE-SERRE-LIVRES-GUIMARD-EN-BRONZE

Paire de serre-livre en vente sur eBay le 18 mai 2018.

En réalité, ces objets ne sont pas en bronze, mais en fonte bronzée, ce dont on pourra aisément s’assurer avec un aimant. Lourds et relativement instables (1) il ne s’agit pas non plus de serre-livres dessinés par Guimard, ni de fers à repasser, ni de manettes de défibrillateur cardiaque de style Art nouveau… mais d’objets décoratifs en forme de serre-livre, conçus à titre d’exercice en quelques exemplaires par la fonderie de Saint-Dizier, il y a une vingtaine d’années environ, en réunissant deux copies de tirages de décors de linteau symétriques. Certains ont reçu un bronzage de surface qui leur donne ce bel aspect doré (2).

Paire de serre-livre en fonte bronzée en vente sur eBay le 18 mai 2018.

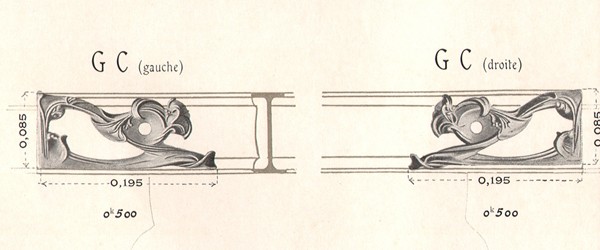

Les motifs recto et verso sont ceux des décors de linteaux GC gauche et droit qui font partie du catalogue des fontes artistiques de Guimard, édité par la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908.

Planche 15 du catalogue des Fontes Guimard à la fonderie de Saint-Dizier (détail). Coll. part.

Comme leur nom l’indique, ces fontes ont été conçues pour orner les faces creuses de linteaux, par exemple au-dessus de fenêtres.

Décor de linteau GC gauche. 5 rue Edouard Chambre à Saint-Dizier. Maison construite en 1910 pour Auguste Hicard, comptable aux Fonderies de Bayard et Saint-Dizier. Photo auteur.

Mais, ainsi qu’il l’a fréquemment fait, Guimard s’est servi de ce modèle à d’autres fins, en particulier pour orner des balustrades ou des grilles de clôture.

Balustrade de la terrasse de la façade arrière de l’hôtel Mezzara (1910-1911). Photo auteur.

Alors que nous nous sommes ces derniers temps attaché à démontrer à quel point Guimard s’était ingénié à réutiliser ses motifs par symétrie ou rotation ou en les combinant à d’autres pour créer de nouveaux modèles (3), nous avions été amusé de constater qu’a son tour, près d’un siècle plus tard, la fonderie de Saint-Dizier avait elle aussi pratiqué cet exercice.

Nous avions déjà rencontré une semblable paire de « serre-livre Guimard » lors de la vente Millon à Drouot du 2 avril 2009 où ils avaient atteint le prix respectable de 650 €, une belle performance pour des objets d’une valeur effective de quelques dizaines d’euros.

Paire de serre-livres en fonte. Vente Millon à Drouot le 2 avril 2009. Photo Millon.

F. D.

(1) Nous en possédons une paire, qui nous a été aimablement offerte par notre amie Élisabeth Robert-Dehault, présidente de l’Association pour la Sauvegarde et la Promotion du Patrimoine Métallurgique Haut-Marnais. Elle nous avait expliqué leur provenance et assuré qu’ils étaient tombés plus d’une fois de leur étagère !

(2) La fonderie de Saint-Dizier a longtemps pratiqué cette finition qu’elle sous-traitait. Des chiffres Guimard, des pieds de tables « genre Guimard » ont ainsi reçu une finition bronzée.

(3) Cf. notre conférence à la journée Guimard du musée des Arts décoratifs (à 16 h 30) : http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/qui-sommes-nous/ressources-et-recherche/seminaires-colloques-et-journees-d-etudes/journee-d-etudes-autour-d-hector-guimard-pour-le-150e-anniversaire-de-sa

addenda le 18 mai 2018 : les deux « serre-livres » ont été vendus pour 171 €.

Journée d’études au Musée des Arts Décoratifs

Notre association avait été invitée, le 13 octobre 2017, à participer à une journée d’études autour d’Hector Guimard organisée par le musée des Arts Décoratifs, afin de faire le point sur la recherche actuelle.

Cette journée était à l’initiative de Mme Evelyne Possémé, conservatrice en chef du département Art nouveau et de M. Philippe Thiébaut, conservateur général honoraire du patrimoine.

Vente Millon du 7 décembre 2017

La maison de vente aux enchères Million organise une vacation entièrement consacrée à l’Art nouveau à l’Hôtel Drouot, salle 14, le jeudi 7 décembre.

La maison de vente aux enchères Million organise une vacation entièrement consacrée à l’Art nouveau à l’Hôtel Drouot, salle 14, le jeudi 7 décembre.

Parmi les 152 lots, 12 sont attribués à Hector Guimard et comprennent surtout des éléments de quincaillerie et des fontes ornementales.

Notre attention a été attirée par les lots 136 et 137 dont l’attribution ou la notice nous semblaient problématiques. Elles ont, depuis, été revues (voir addenda en fin d’article).

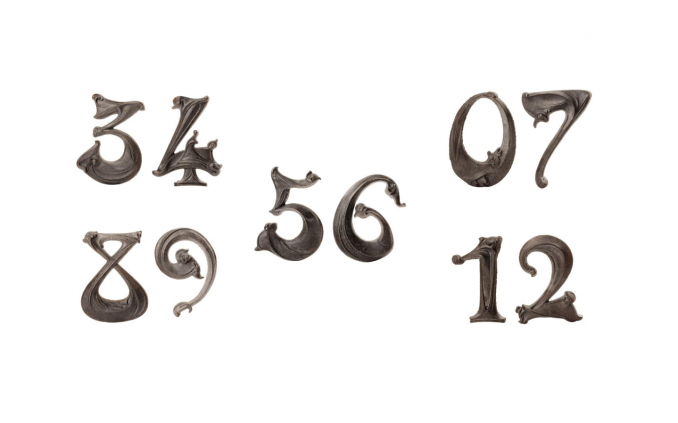

Le lot 136 est une suite de 10 chiffres en fontes destinés à la numérotation des maisons, estimée à 5-6000 €. Facilement reconnaissables par leur aspect de surface, ils sont identiques à ceux que nous vendons au prix de 30 euros pièce. Tous proviennent de l’important lot réédité à partir de la fin des années 80 par la fonderie de Saint-Dizier, par surmoulage de tirages anciens (les contre-modèles d’origine ayant été vendus en 1971 à la Fondation De Menil à Houston.) Le chiffre 4 qui — faute de tirage ancien — avait été recréé de façon un peu malhabile par la fonderie, est encore plus reconnaissable. Toutes les informations concernant ces chiffres sont regroupées dans notre article :

Le lot 136 est une suite de 10 chiffres en fontes destinés à la numérotation des maisons, estimée à 5-6000 €. Facilement reconnaissables par leur aspect de surface, ils sont identiques à ceux que nous vendons au prix de 30 euros pièce. Tous proviennent de l’important lot réédité à partir de la fin des années 80 par la fonderie de Saint-Dizier, par surmoulage de tirages anciens (les contre-modèles d’origine ayant été vendus en 1971 à la Fondation De Menil à Houston.) Le chiffre 4 qui — faute de tirage ancien — avait été recréé de façon un peu malhabile par la fonderie, est encore plus reconnaissable. Toutes les informations concernant ces chiffres sont regroupées dans notre article :

Chiffres Guimard en fonte : tirages anciens ou modernes ?

Le lot 137 est un modèle d’horloge boulangère (c’est à dire suspendue par une chaîne). L’exemplaire proposé par Millon est déjà passé en vente à l’Hôtel Drouot chez Ader le 25 mai 2012 (lot n° 207) avec la qualification “d’après Guimard”. Elle porte l’inscription “G. Cuspinera/Barcelona” qui était un important bijoutier-horloger de la capitale catalane.

Le lot 137 est un modèle d’horloge boulangère (c’est à dire suspendue par une chaîne). L’exemplaire proposé par Millon est déjà passé en vente à l’Hôtel Drouot chez Ader le 25 mai 2012 (lot n° 207) avec la qualification “d’après Guimard”. Elle porte l’inscription “G. Cuspinera/Barcelona” qui était un important bijoutier-horloger de la capitale catalane.

La maison Millon avait vendu des modèles identiques (l’inscription mise à part) à plusieurs reprises : le 23 mars 2005 à l’Hôtel Drouot, salle 1 ; le 23 mars 2011 à l’Hôtel Drouot (lot n° 206) ; le 24 avril 2013 à l’Hôtel Drouot, salle 7 ; revendue le 7 octobre 2013 à l’Hôtel Drouot, salle 1, en les attribuant à chaque fois à Hector Guimard.

Grâce à des recherches qui se sont étendues sur plusieurs années nous avons pu faire un point complet sur les deux modèles (le petit et le grand) de ces horloges boulangères qui étaient couramment attribuées à Guimard et dont nous savons à présent qu’elles étaient fabriquée par l’horloger Farcot à Paris. Toutes ces informations sont disponibles dans notre article :

Ceci n’est pas un Guimard : horloges boulangères

Les chiffres Guimard devraient être clairement signalés comme étant des tirages modernes obtenus par surmoulage de tirages anciens. Quant à l’horloge Farcot, elle ne devrait pas être attribuée à Guimard, ni “d’après Guimard”, ni “dans le goût de Guimard” mais comme une “horloge Farcot de style Art nouveau”.

Addenda du 7 décembre 2107

Lors de la vacation, les chiffres ont été oralement qualifiés de « rééditions ». Mis à prix à 3000 €, leur prix d’adjudication est monté à 4000 € + 30% de frais = 5200 €.

Quant à l’horloge boulangère, elle a été oralement signalée comme « modèle Art nouveau » et non plus comme une œuvre de Guimard. Mise à prix à 4000 €, elle n’a pas trouvé d’enchérisseur.

Addenda du 14 décembre 2107

L’horloge boulangère a finalement été vendue, après la vente aux enchères, pour 6500 €.

F.D.

De nouvelles informations sur la sépulture Grunwaldt

De nouvelles informations sur la sépulture Grunwaldt, mises au jour par notre adhérente Christine Grasset, nous permettent de reprendre en profondeur les connaissances accumulées sur cet intéressant jalon de la création de Guimard dans le domaine funéraire.

Sa datation a été corrigée et nous avons pu établir que certains éléments volés ont reparu en salle des ventes. Son état de dégradation actuelle est malheureusement préoccupant.

Un demi-meuble de Guimard vendu à Drouot.

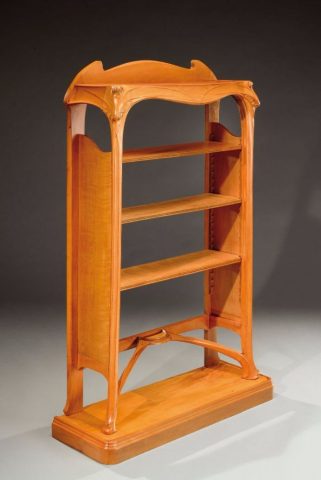

Le 17 juin dernier, un meuble d’Hector Guimard, présenté comme une étagère, est passé en vente publique à Drouot parmi quelques autres pièces remarquables signées Cayette, Gaillard, Majorelle ou Gallé.

Il a rapidement attiré notre attention car, après quelques recherches, nous avons eu la quasi-certitude que ce meuble était proposé aux enchères pour la première fois.

Le catalogue édité par l’étude Aguttes, organisatrice de la vente, présente deux superbes photos en pleines pages, sur fond noir d’une grande qualité, l’une avec le meuble photographié de face, l’autre montrant la partie supérieure légèrement de profil.

La notice décrit le meuble en ces termes :

« Exceptionnelle et rare étagère en poirier massif et cerisier présentant un corps galbé à décor nervuré sculpté de motifs végétaux en relief.

Elle est agrémentée de trois étagères rectangulaires moulurées superposées donnant sur un fond ajouré.

Les deux montants à l’avant sont reliés à la traverse arrière par une entretoise végétale.

L’ensemble repose sur une base rectangulaire à bordure mouluré.

Trace de signature.

Vers 1900.

H. 128 cm L : 90 cm P : 30 cm

(restaurations anciennes). »

A la suite, quelques lignes en anglais reprennent de manière plus succincte ce descriptif.

Si un simple coup d’œil nous a permis d’attribuer la paternité de ce meuble à Guimard malgré son allure un peu étrange, un examen plus rapproché a rapidement révélé l’ampleur des transformations voire le saccage dont il a fait l’objet.

La façade (les montants finement sculptés typiques du Style Guimard, les traverses supérieure et inférieure avec entretoises et le demi-plateau circulaire) est bien d’époque. En revanche, tout le reste, soit les côtés, la traverse du fond haute et basse, les étagères, le plateau supérieur et le socle sont modernes.

Visiblement, les travaux de transformation et de restauration sont de facture grossière : bois différents, raccords brutaux, absence de liaison de ligne avec les éléments rajoutés.

Dans un premier temps et à défaut d’informations sur son origine, nous en avons déduit qu’il pouvait s’agir d’une partie d’un meuble de milieu, de forme rectangulaire, symétrique, ouvert sur les quatre faces.

Par chance, un observateur avisé l’a retrouvé sur une photo d’époque. Il apparaît dans le salon de l’Hôtel Guimard, à droite de la cheminée entre les deux chaises.

Photographie ancienne du salon de l’Hôtel Guimard, 122 avenue Mozart. Cooper-Hewity museum, New-York, don Adeline Oppenheim.

Les Guimard s’en servaient comme présentoir du magnifique plat en bronze doré mat signé et daté « Hector Guimard 1909 », aujourd’hui dans les collections du Musée des Arts Décoratifs à Paris, et qui reposait sur le plateau inférieur, appuyé contre le mur.

Un tissu tendu le long de la cloison, ainsi qu’un coussin glissé en dessous du meuble terminait de mettre en valeur cette précieuse mise en scène.

Sur le plateau supérieur sont posés divers objets : on reconnait notamment le modèle de vase flûte en bronze doré par Guimard et Philippon, posé à côté d’un buste (en bronze ?) et de deux autres vases. La trop faible résolution de la photo ne nous permet pas une description plus précise.

L’emplacement idéal pour ce meuble de présentation devait permettre d’en faire le tour, ce qui obligeait à disposer d’un espace adéquat que ne permettait pas le salon de l’avenue Mozart.

Sans surprise, le descriptif du catalogue ne mentionne à aucun moment ces transformations qui ont totalement dénaturé le meuble. Tout au plus la notice évoque des « restaurations anciennes »…

Nous savons maintenant que le meuble vendu le mois dernier n’était en fait qu’une moitié de meuble découpé en deux et transformé en étagère par quelque apprenti bricoleur.

A moins que ce ne soit son état qui ait nécessité une amputation des parties les plus dégradées…

Étonnamment, l’estimation, 18 000/20 000 € (adjugé 23 588 €), n’a pas subi le même sort…

En quel meuble sera transformée la deuxième moitié ? Nous guettons cela avec impatience.

Fabrice Kunegel et Olivier Pons

Le monument funéraire d’Albert Adès par Hector Guimard

…Une histoire reconstituée

Le charmant petit musée de Guéthary, dans les Pyrénées-Atlantiques, occupe le rez-de-chaussée d’une magnifique maison de style néo-basque. Il nous intéresse dans le sens où il est en grande partie consacré à la présentation de l’œuvre de Georges-Clément de Swiecinski (1878-1958), chirurgien roumain d’origine polonaise, progressivement devenu sculpteur, et qui offrit, dès 1949, le contenu de ses ateliers à la ville où il s’était en partie installé à partir de 1922 (1).

C’est ainsi que la collection municipale conserve environ quatre-vingts sculptures, plusieurs centaines de dessins — dont une trentaine de carnets — et un magnifique ensemble de flacons de parfum en céramique vernissée purement Art déco. Sans compter, bien entendu, des photographies passionnantes et des papiers divers, dont une partie de la correspondance reçue par le sculpteur.

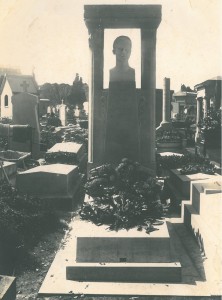

Or nous savons que cet artiste encore bien méconnu est l’auteur du buste de l’écrivain Albert Adès (1893-1921) qui orne son tombeau, érigé par Hector Guimard au cimetière Montparnasse en 1922, et dont il constitue le dernier monument funéraire véritable (2).

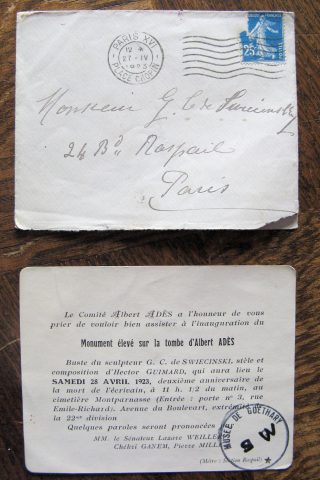

En apparence, l’essentiel de ce qu’il est nécessaire de savoir sur cet ouvrage semble parfaitement connu. Pourtant, le carton d’invitation pour l’inauguration du petit édicule, qui vient de nous être très aimablement communiqué par Mme Danièle Serralta-Hirtz, responsable du musée de Guéthary, remet quelque peu en question son historique et nous conduit à nous interroger plus attentivement sur les liens qui ont éventuellement existé entre Adès, Guimard et Swiecinski (3).

Voici le texte de ce petit document : « Le Comité Albert Adès a l’honneur de vous prier de vouloir bien assister à l’inauguration du Monument élevé sur la tombe d’Albert Adès / Buste du sculpteur G. C. de Swiecinski, stèle et composition d’Hector Guimard, qui aura lieu le samedi 28 avril 1923, deuxième anniversaire de la mort de l’écrivain, à 11 h. 1/2 du matin, au cimetière Montparnasse (Entrée : porte n° 3, rue Emile-Richard). Avenue du Boulevard, extrémité de la 22e division. Quelques paroles seront prononcées par MM. le Sénateur Lazare Weiller, Chékri Ganem, Pierre Mille. (Métro : Station Raspail). »

Voici le texte de ce petit document : « Le Comité Albert Adès a l’honneur de vous prier de vouloir bien assister à l’inauguration du Monument élevé sur la tombe d’Albert Adès / Buste du sculpteur G. C. de Swiecinski, stèle et composition d’Hector Guimard, qui aura lieu le samedi 28 avril 1923, deuxième anniversaire de la mort de l’écrivain, à 11 h. 1/2 du matin, au cimetière Montparnasse (Entrée : porte n° 3, rue Emile-Richard). Avenue du Boulevard, extrémité de la 22e division. Quelques paroles seront prononcées par MM. le Sénateur Lazare Weiller, Chékri Ganem, Pierre Mille. (Métro : Station Raspail). »

L’enveloppe, portant le tampon du 27 avril 1923 et la mention du bureau de poste de la place Chopin, dans le 16e arrondissement, est adressée à « Monsieur G. C. de Swiecinsky / 24 bd Raspail / Paris ».

Cette invitation, dans une assez belle concision, nous offre plusieurs informations jusqu’ici ignorées. D’abord que la “puissance invitante” — et très probable commanditaire — était le « Comité Albert Adès », groupement littéraire éphémère dont l’unique vocation avait été d’honorer la mémoire du jeune romancier ; ensuite que cette inauguration n’a eu lieu qu’au printemps 1923. L’édicule était évidemment achevé depuis plusieurs mois — il est d’ailleurs doublement daté de 1922, par l’architecte et par le sculpteur —, mais on attendit une date anniversaire (4) pour y organiser une petite cérémonie. Celle-ci eut un caractère essentiellement littéraire car, si Guimard et Swiecinski sont bien mentionnés dans le texte, ils ne furent pas conviés à y prendre la parole (5). On mentionna surtout les artistes pour ajouter un peu de prestige à la manifestation : Guimard étant alors très connu, même si ses ouvrages avaient progressivement essuyé des critiques ; Swiecinski, pour sa part, était encore un sculpteur pratiquement “débutant”, mais il venait de connaître, à la galerie Brenner en 1920, puis au Salon d’Automne de 1921, de très prometteurs succès.

Il ne semble pas inutile de présenter sommairement les trois orateurs qui se succédèrent pour inaugurer la tombe d’Albert Adès, tant ils ont été oubliés. Pierre Mille (1864-1941) fut un écrivain et journaliste français très influent à l’époque. Il donna son nom à un prix de reportage. Lazare Weiller (1858-1928) a été industriel et sénateur du Bas-Rhin à partir de 1920. Il eut un temps, pour secrétaire, Albert Josipovici, avant que celui-ci ne fasse la connaissance d’Albert Adès en Égypte. Aurait-il représenté l’ancien collaborateur d’Adès à la cérémonie, Josipovici étant retourné en Égypte lorsqu’ils décidèrent d’écrire chacun de leur côté ? Chékri Ganem (1860 ou 1861-1929) était un écrivain, né à Beyrouth (Liban). Son œuvre principale est « Antar », une pièces en cinq actes et en vers, créée à l’Odéon en 1910, qui devint un film en 1912, dont Ganem semble avoir été lui-même le réalisateur, et enfin un opéra, créé à l’Opéra de Paris. La musique en était de Gabriel Dupont et la belle affiche fut dessinée par Georges Rochegrosse. Il n’est pas certain que ces trois hommes aient personnellement connu Adès. Mais ils représentaient, autour de son tombeau, trois “vertus” intéressantes à souligner : Mille pour la littérature, Weiller comme représentant des amis autant que personnalité officielle, et Ganem au nom des écrivains orientaux d’expression française (6).

On s’étonnera à peine que la petite invitation ait été envoyée par la poste, moins de 24 heures avant l’événement, et probablement à un seul exemplaire. Il dût en être de même pour Guimard, tant il était peu prévu d’inaugurer un ouvrage artistique. Les auteurs du monument figurèrent donc parmi les invités, au même titre que tous les autres.

Photo de 1923 – Musée de Guéthary

La tombe d’Albert Adès clôt la longue série d’ouvrages funéraires qui ont jalonné la carrière de Guimard avec régularité. A cette date tardive, la sobre construction conserve bien des aspects de l’Art Nouveau guimardien de la maturité, en particulier son fameux “coquillé” sculpté si caractéristique, qui s’efface malheureusement peu à peu, le calcaire trop tendre de l’édifice résistant assez mal à la pollution parisienne et aux intempéries. Mais on y note surtout l’émergence d’un certain classicisme, dont la sobriété préfigure la période Art déco de Guimard. Mais est-ce vraiment du classicisme ? L’architecte n’a pas été avare de références ou d’allusions dans la décoration de ses édifices. Mais il s’est ingénié à toujours les cacher avec soin. En sachant qu’Adès était né en Égypte, on comprend le caractère presque hellénistique conféré à son tombeau, et l’once d’orientalisme qui apparaît par endroits, comme sur la frise ornementale qui souligne joliment la façade et les angles du linteau. Sans se vouloir égyptien, l’édicule se présente néanmoins comme un exercice de fantaisie, ajoutant un orientalisme très discret à une conception antiquisante plus affichée. Les chapiteaux qui encadrent le buste d’Adès en sont l’exemple le plus éloquent, renouvelant le traditionnel élément grec grâce à une stylisation issue d’un Orient imaginaire.

Car, né au Caire, de nationalité égyptienne et d’origine probablement syrienne, Albert Adès est un représentant très emblématique de la littérature écrite en français dans les pays du Proche-Orient au début du XXe siècle et prolongeant cet orientalisme qui avait eu tant de succès dans les romans du XIXe siècle. Disons tout de même quelques mots sur cet écrivain peu connu (7). C’est à la suite de sa rencontre, en 1913, avec Albert Josipovici (né en 1892 à Constantinople — mort à Paris en 1932), qu’il initia sa carrière littéraire. Ensemble, ils écrivirent un premier roman, Les Inquiets, publié sous le nom d’emprunt de A.-I. Theix (1914), suivi, en 1919, par leur chef-d’œuvre, Le Livre de Goha le simple (préfacé par Octave Mirbeau), très délicate et touchante histoire orientaliste. Présenté pour le Prix Goncourt, l’ouvrage eut le malheur de n’obtenir que la deuxième place, derrière A l’ombre des jeunes filles en fleurs d’un certain… Marcel Proust. On ne peut pas contrarier le destin ! Néanmoins, Goha le simple allait connaître une belle carrière : traduit en plusieurs langues, adapté à la scène, il eut enfin l’honneur de devenir un film. Celui-ci, réalisé par Jacques Baratier, remporta même le prix Un certain regard au festival de Cannes de 1958. On put y voir Omar Sharif dans le rôle-titre et assister aux débuts de Claudia Cardinale.

Adès et Josipovici, bien qu’ayant épousé deux sœurs (8), arrêtèrent là leur collaboration. Un roi tout nu fut donc écrit par Adès seul (édité à titre posthume en 1922) et Josipovici, retourné en Égypte, publia Le beau Saïd en 1928.

Photo de 1923 – Musée de Guéthary

L’existence du Comité Albert Adès nous conduit à reconsidérer tout ce qu’on pouvait supposer de l’histoire du dernier monument funéraire de Guimard. Car si Mme Adès a certainement acheté elle-même la concession en 1921, en vue d’une inhumation tout à fait normale, il est évident que le projet d’un monument ne naquit que par la suite, et qu’il échappa totalement au domaine privé et familial pour devenir une opération semi-publique. La relation entre une jeune veuve, un architecte (9) et un sculpteur s’avère donc à présent un peu plus complexe à comprendre, l’existence du Comité forçant quelque peu l’historien à réviser sa compréhension des faits.

Car il nous faut répondre à cette question essentielle : par quel concours de circonstances toutes ces personnes ont-elles été mises en contact ? Dans le cas d’un monument ordinaire, l’initiative revient évidemment à la famille du défunt. Mais ici, l’association que constitue le Comité empêche de bien saisir le rôle des uns et des autres. Autrement dit, Adès avait-il connu, de son vivant, Swiecinski ou Guimard ? Si on peut l’imaginer clairement du premier, que ses amitiés littéraires contribuèrent à fixer à Guéthary — il réalisa rapidement les portraits de Paul-Jean Toulet, Pierre Loti ou Francis Jammes, bien avant d’entreprendre le projet du monument à Edmond Rostand, pour Cambo-les-Bains, qu’il ne put finalement pas réaliser –, le second semble n’avoir jamais compté d’amis dans le milieu littéraire.

Néanmoins, en 1921, l’homme cultivé qu’était Swiecinski ne s’était pas encore spécialement fait connaître comme portraitiste. Sa première exposition chez Brenner, en 1920, venait d’attirer l’attention sur un ensemble qui devait représenter l’essentiel des quelques quatre ou cinq premières années de sa toute récente carrière. Or Swiecinski n’exposa alors que de grandes œuvres religieuses en pierre, accompagnant les étonnantes sculptures polychromes qui créèrent l’événement : à côté d’une série de grands panneaux illustrant le Ramayana indien, on pouvait certes voir des bustes d’hommes et de femmes, mais qui représentaient des types humains très variés — japonais, africain ou breton –, plutôt que des représentations de personnes véritables. Apparemment, seul un véritable portrait y fut présenté, lui aussi polychrome.

On s’étonne, pour la tombe d’Adès, qu’on soit venu chercher un artiste encore peu expérimenté et qui, surtout, n’avait encore rien montré de convaincant dans le domaine du portrait. Mais l’œuvre en marbre du cimetière Montparnasse a-t-elle été créée spécialement pour le tombeau, ou n’est-elle pas simplement la réplique d’une pièce plus ancienne dans un des matériaux de prédilection du sculpteur, mais plus fragiles, comme le plâtre ou la terre cuite (10) ? Swiecinski aurait pu avoir deux raisons de connaître Adès, qui commença à être connu après la sortie du Livre de Goha le simple en 1919. D’abord par sa fréquentation qu’on lui suppose des milieux littéraires ; mais peut-être aussi, plus fortuitement, en qualité de médecin (11).

Le buste que nous connaissons a les yeux vides ; cette absence d’iris et de pupilles lui confère un caractère funèbre. Mais le détail peut avoir été créé pour la circonstance. Au niveau de l’âge supposé du modèle, sa chevelure de garçonnet ne permet malheureusement pas de déterminer s’il pourrait avoir 28 ans ou être plus jeune de quelques années. Et sa moustache, bien juvénile, devait d’ailleurs être un artifice pour se vieillir un peu. Au demeurant, Swiecinski aura pu travailler d’après des photographies représentant Adès à n’importe quel âge, celui de son décès n’ayant pas été déterminant pour la création du buste. Mais le style même de la sculpture nous paraît être un élément d’appréciation plus digne d’attention. Car cette œuvre, tout en sacrifiant déjà à cette simplification formelle qui fera le succès de l’Art déco, mais également celui de Swiecinski lui-même, présente des rondeurs gracieuses sans véritable équivalent dans son œuvre, au demeurant plus virile, sinon même presque brutale à cette époque-là. Il suffit de le comparer aux magnifiques et froides Japonaises dont il réalisa plus tard des tirages en bronze (12), pour être convaincus d’une différence de style. Dans le buste d’Adès, ce style trahit un geste encore timide et inexpérimenté. Le lui aurait-on d’ailleurs attribué s’il n’avait pas été signé et si nous n’avions pas toutes les preuves qui établissent qu’il en est bien l’auteur ? On peut en douter.

Si notre hypothèse était avérée, on pourrait supposer que le Comité, profitant de l’existence d’un buste d’Albert Adès, en aura tout simplement demandé une réplique pour le tombeau du jeune homme.

En guise de conclusion, on signalera un fait intéressant et qui concerne… Mme Guimard. En janvier 1922, la femme de l’architecte, qui était peintre, exposa cinquante portraits aux crayons de couleurs, dans les galeries Lewis & Simmons, en précisant bien dans le catalogue le lieu de résidence de ses modèles. Le n° 2 était le portrait de Mme Albert Adès, habitant Le Caire (13), mais elle n’exposa aucune effigie de Swiecinski ; certains de ses modèles habitaient pourtant Bayonne. Au moment où le tombeau était probablement déjà en cours de réalisation, le sculpteur ne semble donc pas avoir été un familier des Guimard — leur rencontre ne semble d’ailleurs n’avoir eu aucune suite –, alors qu’Inès Adès avait noué une relation de sympathie, à défaut d’une véritable amitié, avec la femme de l’architecte qui concevait alors le monument funéraire de son mari.

Guimard paraît donc ne pas avoir connu Albert Adès, dont il fit le monument funéraire à une période pour lui assez pauvre en commandes, au cours de laquelle il accepta de dessiner plusieurs monuments aux morts, comme ceux de Montiers-sur-Saulx ou du lycée de Vanves. Sans doute conçut-il ce travail sans aucune émotion particulière, c’est-à-dire privé de cet intérêt amical et personnel qui l’avait habité lors de la réalisation des tombeaux de quelques-uns de ses commanditaires : Victor Rose, la famille Jassedé ou Charles Deron-Levent. En la circonstance, il s’agissait d’un pur exercice de style, où il s’amusa au passage à réinventer les sacro-saints ordres classiques. En cela, l’écrin du buste d’Albert Adès par Georges-Clément de Swiecinski est sans doute plutôt réussi dans son audace sacrilège.

Georges Vigne

Notes

(1) Pendant un temps, nous avons supposé que Swiecinski et Guimard avaient pu faire connaissance sur la Côte basque, ou même à Pau, où le couple Guimard vécut pendant la Première Guerre mondiale, en 1914 et 1915. Mais la présence de Swiecinski ne semble pas être documentée à Guéthary avant 1919.

(2) La “tombe” du Village français, à l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925, est effectivement la dernière du genre, mais il s’agit d’un monument factice. Son usage était publicitaire ; elle n’avait donc pas du tout la même valeur.

(3) L’existence du monument et de son buste sculpté était évidemment connue par quelques historiens d’art ayant travaillé sur Swiecinski. Il est d’ailleurs évoqué deux fois dans le catalogue qui lui a été consacré en 1999 au musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan et en lui donnant la date très significative de 1923, fournie par le seul carton d’invitation des archives du musée de Guéthary. Adès s’y voit attribuer, à chaque fois, le malencontreux prénom de Clément, amusante étourderie sans doute due à la plus grande célébrité… de l’aviateur Clément Ader.

(4) Albert Adès n’est pas mort le 28 avril, mais le 18 avril 1921. Ce fut pour faire coïncider l’inauguration avec un samedi, plus propice qu’un jour de semaine pour une réunion dans un cimetière, qu’on fit une légère injure à la vérité.

(5) La Bibliothèque nationale de France conserve une passionnante photographie prise par l’agence Meurisse pendant le discours de Pierre Mille (elle est visible sur Gallica, grâce au lien suivant : http://gallica.bnf.fr). Sans doute en vue d’une publication, un cadre a été réalisé à l’intérieur du cliché pour isoler le visage de l’orateur, le monument lui-même ne paraissant pas avoir d’intérêt “médiatique”. Parfaitement propre, l’ouvrage de Guimard est couvert de gerbes et de couronnes de fleurs, dont les inscriptions des rubans, visibles sur deux autres photographies prises au même moment — retrouvées récemment dans un album conservé à Guéthary –, ne sont malheureusement pas lisibles. Sur l’image, Pierre Mille apparaît bien seul. Certes, son public n’était pas dans l’axe du photographe ; mais, s’il y avait eu une foule plus importante, quelques invités se seraient certainement trouvés plus proches du tombeau.

(6) Le Figaro du 29 avril 1923 publia (à la une !) un article de Gilbert Charles intitulé Le souvenir d’Albert Adès. Citons-en juste le début : « On a inauguré, hier, à Paris, un modeste monument à la mémoire d’Albert Adès, cet Egyptien de grand talent, lequel, suivant une coutume séculaire qui est l’honneur de notre pays, comme Hamilton, comme Gabriele d’Annunzio, avait choisi notre langue pour écrire des livres à quoi il manque bien peu, sans doute, pour figurer parmi les chefs-d’œuvres du roman français. […] » Le “modeste” monument n’est pas localisé et ses auteurs ne sont même pas cités. Le reste de l’article brosse un portrait sensible, mais un peu maigre, du jeune écrivain, relatant surtout sa dernière rencontre avec le journaliste “un mois peut-être avant cette mort qui devait l’arracher à son travail en pleine jeunesse, au moment que son talent allait atteindre son point parfait de maturité. »

(7) Nous avouons n’avoir pas lu l’ouvrage de David L. Parris, Albert Adès et Albert Josipovici — Ecrivains d’Égypte d’expression française au début du XXe siècle (L’Harmattan, 2010).

(8) La femme d’Adès a également été enterrée dans le tombeau du cimetière Montparnasse : « Inès Adès Kraus / 28 janvier 1893 – 28 janvier 1931 ». Ensemble, ils avaient eu une fille, Edmone, qui publia, en 1949, la correspondance de son père avec Bergson. Quant à l’autre femme dont le nom est inscrit sur la stèle, Hélène Adès (28 février 1876-6 juillet 1957), il est très probable qu’elle soit tout simplement la mère de l’écrivain.

(9) Certains hectorologues ont cru identifier Guimard dans le héros du dernier roman d’Adès, Un roi tout nu. Hélas, en lisant ce roman nettement réaliste, nous n’avons à aucun moment reconnu l’architecte dans ce personnage de peintre, qui ne présente rien de son caractère difficile, et ne l’évoque même pas physiquement.

(10) Curieusement, les portraits en marbre de Swiecinski sont plutôt rares. Ses préférences, dans le genre, allaient pour le plâtre, la terre cuite ou le bronze. La pierre en général lui paraissait plus adéquate pour de grands monuments publics.

(11) Nous avons eu beau chercher, nous n’avons pas pu savoir de quoi décéda Albert Adès, à 28 ans, mais une santé fragile semble l’avoir rendu familier des cabinets médicaux. L’article où Marcel Berger annonça sa mort, dans Le Figaro du 20 avril 1921, évoque bien une maladie qui imposa à Adès un départ précipité à Arcachon, deux mois avant sa disparition. C’est d’ailleurs là qu’il s’éteignit, comme le rapporte le numéro du 1er janvier 1922 de L’écho sioniste en publiant à nouveau l’article de Berger. Ses obsèques eurent lieu le dimanche 24 avril 1921, à deux heures, au cimetière Montparnasse. Nos recherches sur Internet nous ont permis d’identifier deux domiciles d’Albert Adès : à Auteuil, et à la villa des Figuiers, 252 rue Paul-Doumer, à Treil-sur-Seine.

(12) Très curieusement, aucune des œuvres exposées en 1920 n’est aujourd’hui localisée. Probablement datées pour certaines, elles auraient pu permettre d’établir une chronologie des premiers travaux de Swiecinski et d’établir la succession de chacune de ses séries. Il nous reste quelques photographies de la présentation, mais qui ne peuvent pas nous transmettre l’effet véritable que pouvait donner ces sculptures, pour l’essentiel colorées. Au moins les tirages en bronze qui furent réalisés à partir des bustes d’Asiatiques nous en restituent le volume, la taille et l’aspect très impressionnant.

(13) On se demande si Mme Adès était présente à la cérémonie du 28 avril 1923, puisqu’elle habitait encore au Caire l’année précédente. La cérémonie étant destinée à inaugurer un monument littéraire, sa présence n’était alors pas indispensable. Son nom ne figure d’ailleurs pas sur le carton d’invitation.

Des fontes Guimard à Saintes

Façade de la maison.

Notre webmestre, habitué des petites rues de Saintes en Charente-Maritime et promeneur curieux, a déniché rue Laroche une gentille maison arborant fièrement quelques fontes Guimard.

Balcon de croisée GE 130 cm (monobloc), 4 scellements GA, deux fois sur la façade.

Datant de 1912, la maison a subi une modification vers 1960. Le propriétaire a transformé l’espace d’entreposage situé sur la partie gauche en salon. Sensible à l’harmonie de la façade, il a installé sur la nouvelle baie créée la rambarde Guimard rallongée pour l’occasion de motifs vaguement dans le goût.

Balcon de croisée GE 130 cm (monobloc), deux fontes non-Guimard de part et d’autre, 4 scellements GA.

Les modèles utilisés ici figurent dans le catalogue des Fonderies de Saint-Dizier. Les références figurent en légende de chaque photo.

Balcon GF ; face : n° 2 + n° 4 + n° 1 + n° 5 + n° 2 (= 1m 73) ; 2 retours : n° 2 (38 cm).

Les Ateliers du Patrimoine de Saintes ont réalisé une plaquette sur la sauvegarde du patrimoine saintais et sur la restauration des façades du centre historique. Les fontes de la porte (que l’on voir sur la photo ci-dessous) y sont représentées en tant qu’exemple d’éléments Art nouveau, mais Guimard n’est pas cité.

Le Cercle Guimard remercie la propriétaire pour son accueil et pour les informations fournies.

Découverte d’une nouvelle tombe Guimard à Bléré

Durant l’été 2007, le Cercle Guimard a été averti par un correspondant de la présence d’une tombe signée Hector Guimard à Bléré dans l’Indre-et-Loire, non loin d’Amboise et Chenonceau. Datant de 1897 et contemporaine du Castel Béranger, la sépulture de Nelly Chaumier nous apparaît dans l’œuvre funéraire de l’architecte comme la première tombe bénéficiant véritablement d’un traitement graphique Art nouveau.

Plus classique dans sa conception que la tombe Obry-Jassedé ou la tombe Caillat– dans la combinaison de la pierre tombale et de la stèle notamment–, sa plastique est cependant bien représentative des recherches formelles que Guimard mène alors pour le Castel Béranger, dans l’élaboration d’un alphabet proprement Art nouveau par exemple, et surtout dans le jeu des plissements organiques où semble s’esquisser une croix.

Cette tombe, recherchée depuis longtemps par les passionnés de l’architecte, n’était jusqu’alors connue que par six dessins appartenant au fonds Guimard du Musée d’Orsay– parler de cinq études serait d’ailleurs plus juste tant la silhouette de la tombe dessinée est différente de la réalisation ; par contre le dessin pour la calligraphie de l’épithaphe « ICI REPOSE NELLY CHAUMIER 1839-1897 » est, quant à lui, identique à l’inscription existante.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.