Category: Art nouveau

La Maison Moderne de Julius Meier-Graefe — Troisième partie

Les liens ténus entre La Maison Moderne et Guimard

Après les deux articles de Bertrand Mothes qui ont retracé l’histoire et le fonctionnement de La Maison Moderne, nous souhaitons apporter un complément présentant les liens indirects qui ont existé entre cette galerie et Hector Guimard et tout d’abord quelques éléments de réflexion sur le mode de mise sur le marché de ses créations.

Seule une minorité des innombrables modèles créés par Guimard auraient été susceptibles d’être vendus par une galerie d’art. Il faut en effet exclure tout ce qui pouvait relever de la production industrielle comme les fontes et les céramiques architecturales ou les quincailleries. Cependant, tant les meubles que les objets d’art décoratif comme les vases, les lampes ou les cadres auraient pu intégrer ce type de circuit commercial. Il est pourtant aisé de constater qu’aucun objet d’art dessiné ou modelé par Guimard puis confié à un artisan pour être édité en pièce unique ou petite série, n’a été présenté à la vente à La Maison Moderne ni à la Galerie de l’Art Nouveau Bing. Comme nous l’a montré Bertrand Mothes dans son précédent article, à La Maison Moderne, c’est ordinairement Julius Meier-Graefe qui était à l’origine du choix d’un modèle présenté par un artiste puis de sa fabrication (et donc de son coût de revient). Mais, comme chez Bing, le dépôt en galerie des créations de certaines maisons ou artistes prestigieux était possible. La vente de ces objets, dont la fabrication avait déjà été payée, n’engendrait alors qu’un bénéfice plus faible partagé entre la galerie et le créateur. Or, contrairement à de nombreux artistes et décorateurs, Guimard a exclu de recourir au circuit de distribution des galeries d’art où son style, qu’il avait voulu si particulier au point de lui donner son nom, aurait subi une anonymisation, dilué au sein de multiples expressions d’art décoratif modernes.

Il a également pu penser que l’avantage que pouvait constituer la présentation permanente de ses œuvres au sein d’une galerie (plus efficace que celle réalisée de façon épisodique lors d’expositions) pouvait être compensée par une couverture médiatique bien menée. Mais ce type de publicité par voie de presse et de publications qui a fort bien fonctionné à l’époque du Castel Béranger s’est ensuite raréfiée et lui a même parfois été défavorable.

Ayant donc choisi d’isoler sa production de celle des autres, il aurait pu avoir recours à un concessionnaire qui l’aurait représenté ou même aller jusqu’à l’ouverture d’un magasin[1]. La première option aurait à nouveau représenté un important manque à gagner. Quant au coût de fonctionnement d’un magasin, il pouvait être dissuasif. Mais surtout, Guimard, qui était déjà dans les faits entrepreneur, tenait à ne pas apparaître comme un commerçant, en raison du code moral que les architectes s’imposaient mais aussi de la patente qu’il aurait fallu acquitter. Nous savons, par un procès qui lui a été intenté et qu’il a gagné en appel[2], que sa qualité d’architecte avait prévalu sur celle de commerçant. En conflit avec un fournisseur qui soutenait qu’il « joignait à l’exercice de sa profession l’exploitation d’une véritable industrie, qu’il avait des ateliers de fabrication, des magasins de vente où il livrait divers objets confectionnés sous sa direction » Guimard s’est défendu d’exercer une telle activité, mais de seulement pratiquer « [l]’application artistique et une mise en œuvre de ses connaissances d’architecte et de son goût personnel. »

Donc, Guimard a contourné la vente indirecte de deux manières. Tout d’abord, et de façon tout à fait traditionnelle, par la vente directe pour les petits volumes de production, soit par commande, soit lors d’expositions. Ensuite, lorsque de plus gros volumes de production étaient escomptés, il a multiplié les efforts non seulement pour faire produire en série ses créations mais aussi pour les faire éditer. Cela n’a pas toujours été le cas lors de ses premières années de créations artistiques, et ce n’est que progressivement que cette démarche s’est généralisée, conjointement avec la volonté de faire présenter ses modèles sur catalogues. Son objectif était double : s’assurer un revenu régulier tout en œuvrant avec cette diffusion élargie pour la victoire du style moderne, et du sien en particulier. Notons bien que dans la majorité de ces catalogues, les modèles de Guimard se trouvaient placés au même rang que les autres, tout comme ils l’auraient été sur l’étagère d’une galerie d’art. Et, que finalement, c’est bien le fabriquant qui engrangeait le plus gros du bénéfice de la vente. Ce n’est que dans de rares cas qu’il a pu obtenir la création d’un catalogue spécifique restreint à ses seuls modèles.

Pour mener à bien cette politique de mise sur le marché de ses créations, il était nécessaire à Guimard de disposer d’une unité de production capable de réaliser une fabrication de bout en bout (comme par exemple celles de meubles ou de cadres en bois et staff), ou de livrer à un fabricant, qu’il soit un artisan ou un industriel, des modèles exploitables. C’est ce qu’il a pu réaliser tout d’abord rue Wilhem puis, de 1904 à 1914 avenue Perrichont prolongée.

Étant donné sa grande sociabilité, Guimard n’a pas pour autant coupé toute relation avec le milieu des marchands d’art surtout lorsque leur engagement en faveur du style moderne était sincère et non vécu comme une simple carte à ajouter à une gamme de produits éclectiques.

Dans l’article que nous avons consacré au vase en verre de Guimard acquis récemment, nous avons montré que Guimard avait étroitement collaboré avec la Cristallerie de Pantin.

Vase Guimard de la Cristallerie de Pantin, haut. 40,2 cm. Coll. part. Photo F. D.

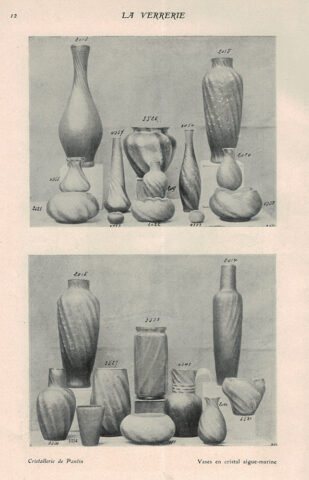

Cette cristallerie présentait une sélection de vases « aigue-marine » dans la galerie de La Maison Moderne, reproduit dans le catalogue publié en 1901.

« Crisallerie de Pantin/Vases en cristal aigue-marine », Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), Paris, Éditions de La Maison Moderne, 1901, p. 12.

Vase « aigue-marine » de la Cristallerie de Pantin, proche du vase 2014 de la sélection de vases vendue par La Maison moderne. Photo internet, droits réservés.

Pour les raisons que nous avons évoquées plus haut, il est peu probable que des modèles de Guimard aient figuré dans cette sélection. Celle-ci ne comportait pourtant que des modèles aux décors abstraits et tournoyants, éloignés de ceux aux décors naturalistes copiant le style nancéien que la cristallerie produisait abondamment avec le même type de verre légèrement bleuté.

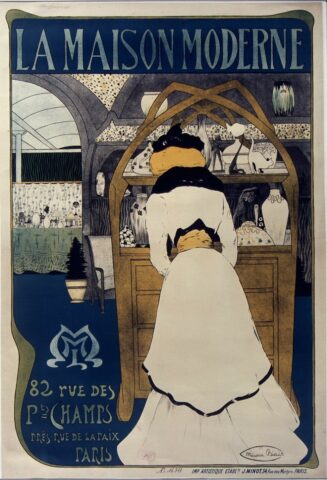

Mais dans le même catalogue, la présentation du chapitre consacré à la verrerie est signée par un ami de Guimard, le journaliste Georges Bans. En 1895, ce dernier a été le fondateur et le directeur d’une petite revue littéraire et artistique bimensuelle, La Critique. Bien que de diffusion restreinte, cette revue a reçu la collaboration de nombreux auteurs en vue comme Camille Mauclair, ainsi que celles d’excellents illustrateurs comme Gustave Jossot, ou Maurice Biais. Ce dernier a collaboré à La Maison Moderne, non seulement avec l’affiche que nous avons déjà reproduite, mais aussi par des dessins de meubles dont un fauteuil aux lignes particulièrement sobres et modernes.

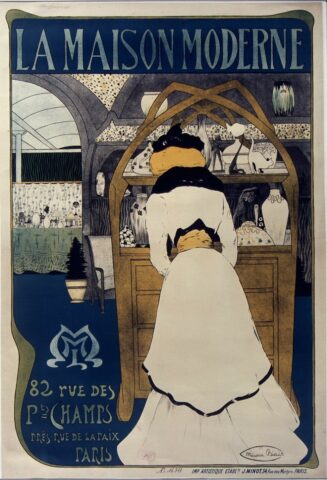

Maurice Biais, imprimerie J. Minot, affiche pour La Maison Moderne, 1899-1900, lithographie en couleur sur papier, haut. 114 m, larg. 0,785 m, Paris, Bibliothèque nationale de France.

Fauteuil dessiné par Maurice Biais, Musée d’Orsay, acajou, maroquin noir et laiton, haut. 0,86 m, larg. 0,70 m, prof. 0,95 m. Photo © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Mathieu Rabeau, droits réservés. Ce fauteuil est reproduit dans Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), « Ameublement et décoration », fauteuil renversé n° 35, p. 16, 1901.

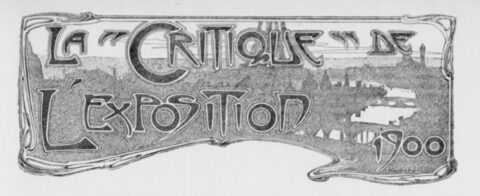

On retiendra aussi le beau frontispice dessiné pour la chronique de l’Exposition Universelle de 1900 dans La Critique par Maurice Dufrène, l’un des principaux collaborateurs de La Maison Moderne.

Frontispice dessiné par Maurice Dufrène pour la chronique de l’Exposition Universelle de 1900 dans La Critique. Source Gallica.

La Critique était principalement animée par Émile Strauss et par le poète et critique Alcanter de Brahm (nom de plume de Marcel Bernhardt). Hector Guimard a rapidement entretenu une complicité intellectuelle et sans doute des rapports amicaux avec ce dernier, ce qui lui a valu d’être fréquemment cité dans la revue[3]. Quant à Georges Bans, il a également suivi la carrière de Guimard et présenté dans La Critique plusieurs de ses œuvres, notamment les accès du métro parisien. Dans une « notule »[4] paru en août 1900 dans La Critique, visiblement informé par un Guimard dépité, il y contestait vigoureusement le combat mené par deux conseillers municipaux, Charles Fortin et Maurice Quentin-Beauchard, qui bataillaient pour faire remplacer les édicules par des entourages découverts. Pour les rétablir, il en appelait au préfet de la Seine Justin de Selves, lequel s’est bien gardé d’intervenir. Un second article de Georges Bans, paru deux mois plus tard en octobre 1900 et cette fois dans L’Art Décoratif, a commenté très favorablement la mise en place des premières entrées de métro en inventant au passage la célèbre formule de « la libellule déployant ses ailes légères » pour décrire la toiture inversée des édicules B. À cette occasion, on devine que Guimard lui a personnellement expliqué certains détails et ressorts de son travail que la plupart des critiques de l’époque ne percevaient pas.

On peut encore citer un article de Georges Bans dans la revue allemande L’Architecture du XXe siècle où se trouvent deux dessins d’élévations de façades de Guimard et qui fait allusion au dîner de La Critique du 31 décembre 1900 auquel Guimard a assisté, ainsi que la participation conjointe de Guimard et de Bans au bureau de la société Le Nouveau Paris fondée en 1903 par Frantz Jourdain.

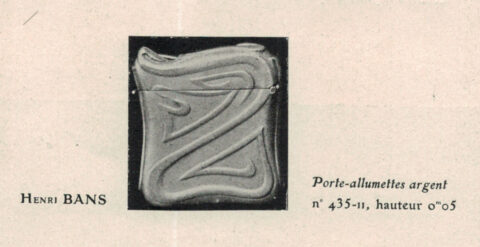

Dans le catalogue de La Maison Moderne on remarque aussi la présence d’un porte-allumettes en argent dû au jeune architecte Henry Bans[5], frère de Georges Bans.

Henry Bans, porte-allumette, « L’Orfèvrerie », Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), Paris, Éditions de La Maison Moderne, 1901, p. 11. Coll. part.

Henri Bans était un ami intime de la famille du sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux (1829-1875)[6]. Or Guimard a agrandi l’atelier Carpeaux en 1894-1895 sur le boulevard Exelmans avec la création d’une galerie d’exposition consacrée à l’œuvre du sculpteur. Et c’est probablement à cette occasion qu’il est entré en relation avec les frères Bans.

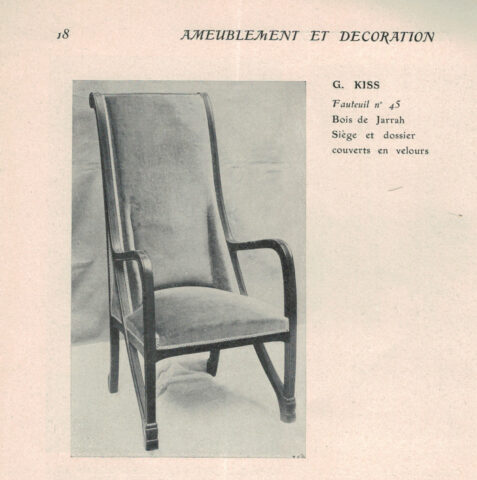

Enfin, signalons la présence dans le catalogue de La Maison Moderne, d’un fauteuil de Géza Kiss, le n° 45 en bois de Jarah, que l’on voit partiellement reproduit dans l’affiche de Maurice Biais (cf. plus haut).

Géza Kiss, fauteuil n° 45, bois de jarah, siège et dossier couverts en velours, « Ameublement et décoration », Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), Paris, Éditions de La Maison Moderne, p. 18, 1901. Coll. part.

Sans plus nous avancer (cf. note 3), nous pouvons assurer que Kiss, Guimard, les animateurs de La Critique et bien sûr Julius Meier Graefe, se connaissaient.

Frédéric Descouturelle

Notes

[1] On songe immédiatement que le ou les commerces prévus au rez-de-chaussée du Castel Béranger et dont nous ignorons pour l’instant s’ils ont réellement fonctionné, auraient constitué une vitrine idéale pour Guimard. Cependant, rien ne permet d’affirmer qu’il ait eu cette intention à un moment donné.

[2] Procès Guimard contre Mutel, décision de justice du Tribunal de commerce de la Seine du 4 janvier 1901, invalidée par décision de la Cour d’appel de la Seine du 14 janvier 1904, « Jurisprudence » La Construction Lyonnaise, janvier 1912.

[3] Nous ferons bientôt le bilan de ces citations de Guimard dans La Critique.

[4] G. B. « Notule, Le monde à l’envers », La Critique 5 août 1900.

[5] François Gabriel Bans dit Henry ou Henri Bans (1877-1970).

[6] Henry Bans concevra bien plus tard la stèle du monument Carpeaux, Square Carpeaux à Paris, XVIIIe. Le monument est orné d’un buste sculpté par Léon Fagel en 1929.

La Maison Moderne de Julius Meier-Graefe — Seconde partie

Organisation, offre et fonctionnement de La Maison Moderne

Parmi tous les artistes choisis, deux compatriotes belges reçoivent la mission la plus importante : Georges Lemmen tout d’abord. Meier-Graefe lui confie le soin d’élaborer l’élément le plus reconnaissable pour une enseigne : son logotype[1]. Ce symbole, censé être la « marque » de La Maison Moderne, se compose simplement des lettres initiales du nom de la galerie superposées, dessinées en courbes dans la lignée du style déjà employé par Lemmen dans les affiches pour Dekorative Kunst. De conception simple, ce logo se retrouvera sur la majeure partie de la production et des publications de La Maison Moderne dans sa forme originale ou plus élaborée.

Georges Lemmen, logotype de La Maison Moderne, 1899.

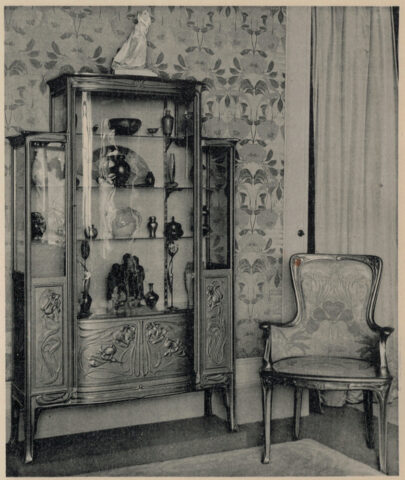

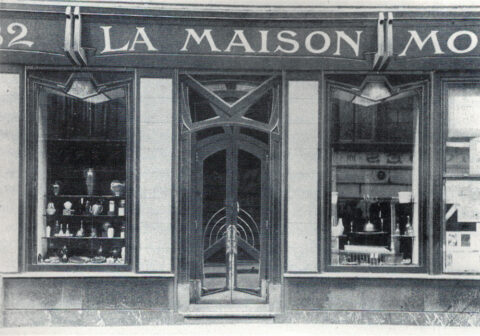

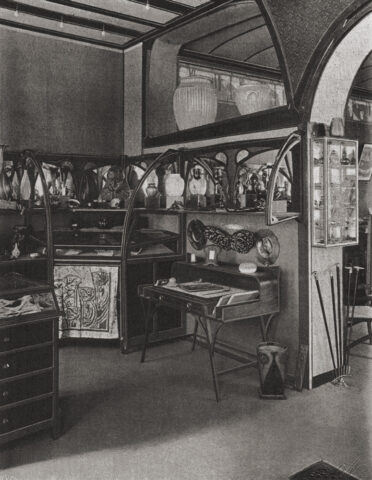

L’aménagement de La Maison Moderne est confié à l’artiste en qui Meier-Graefe à le plus confiance : Henry Van de Velde. Celui-ci conçoit alors une devanture avec des vitrines, permettant de voir une sélection d’objets vendus à l’intérieur.

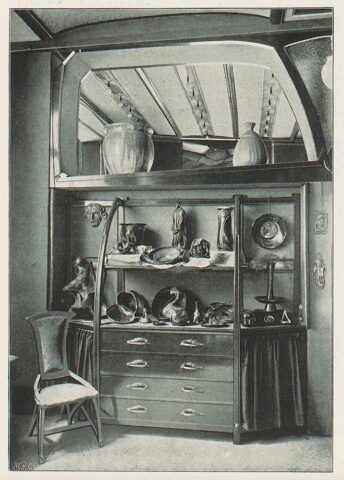

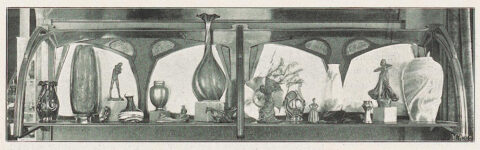

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg. Sur l’étagère du meuble de présentation figurent deux vases de Dufrène et Dalpayrat.

Maurice Dufrène dessinateur, Dalpayrat et Lesbros céramiste, grès flammé, c. 1899, achat par l’Union Centrale des Arts Décoratifs à La Maison Moderne en 1899, monture en argent de Cardeilhac ajoutée en 1900, exposé au pavillon de l’UCAD à l’Exposition universelle de Paris en 1900, Musée des Arts Décoratifs. Droits réservés.

L’élaboration de la typographie des lettres qui lui sont destinées échoit à Georges Lemmen[2]. Ce choix témoigne de la confiance que Meier-Graefe place dans le talent des deux artistes belges, la devanture tenant alors un rôle aussi important que celui d’une affiche pour les boutiques de la fin du XIXe siècle. Dans la galerie, Van de Velde propose un décor complet, alternant vitrines, étagères et pièces aménagées.

Les autres artistes sélectionnés pour apparaitre dans le catalogue de la galerie sont légion : plus de soixante sont recensés. Malgré une volonté affichée de la part de Meier-Graefe de créer une galerie favorisant les réalisations françaises, les créateurs étrangers sont très nombreux dans ses murs.

Bernhard Hoetger (Hörde, Allemagne, 1874 – Beatenberg, Suisse, 1949), La Tempête, c. 1901, bronze, musée d’Orsay, RF 4189, haut. 0311 m, larg. 0,245 m, prof. 0,25 m. Droits réservés. Cette sculpture est reproduite dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, bronze 3322-1, La Sculpture p. 5.

Il est significatif, pour fournir un aperçu de la diversité de l’offre proposée, de mentionner toutes les nationalités présentes parmi les collaborateurs de La Maison Moderne : français, belges, allemands, italiens, autrichiens, hongrois, roumains, serbes, danois, néerlandais, et finlandais. Il est intéressant de noter l’absence d’artistes britanniques et espagnols parmi eux. Le goût de Meier-Graefe est le seul vrai dénominateur commun entre tous ces artistes, et leur sélection est effectuée avec un souci de cohérence qui lui est cher (le manque de cohérence avait été reproché à Bing quatre ans plus tôt).

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.

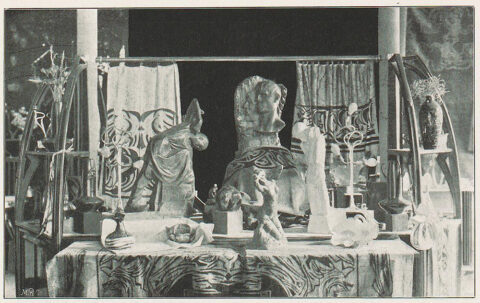

L’offre proposée par l’établissement est également très étendue : dans l’article annonçant l’ouverture en septembre 1899, il est dit que « Les galeries de la « Maison Moderne » renfermeront un peu de tout : meubles, étoffes de tenture, tapis, céramiques, verreries, appareils d’éclairage, broderies, dentelles, bijoux, éventails, objets de toilette et de fantaisie — depuis la brosse jusqu’au pommeau de canne — enfin, tout ce qui entre dans la demeure et sur la personne[3] ». Cette prédiction se voit bien confirmée : La Maison Moderne propose tout ce qui est nécessaire pour aménager un intérieur et tous les accessoires — mais pas les vêtements — dont peut avoir besoin une personne aisée du début du XXe siècle. Ce même article mentionne également une sélection de maitres de la peinture, dont des œuvres sont proposées à la vente : Édouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Auguste Renoir, Maurice Denis, Théo Van Rysselberghe, Édouard Vuillard et Pierre Bonnard. Cet article reste toutefois la seule évocation de l’exposition de peintures à La Maison Moderne. Les tableaux qui ont pu y être présentés nous sont inconnus, et d’éventuels autres artistes ne peuvent être identifiés.

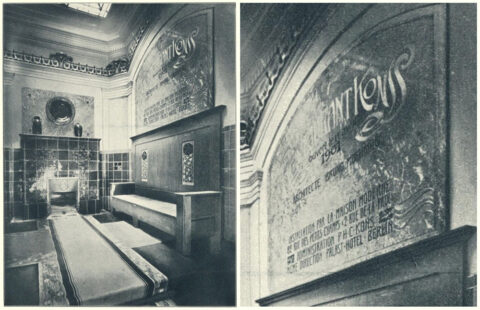

En plus de proposer des objets seuls à la vente, la galerie se proposait de concevoir et d’aménager des pièces, des appartements ou tout autre type d’intérieur dans leur ensemble. La plupart de ces aménagements complets ont été réalisés sous la direction d’Abel Landry, de Pierre Selmershein ou de Maurice Dufrène. Aucun exemple n’est parvenu jusqu’à nous autrement que par des photographies anciennes comme celles de ce magasin de mode, à nouveau conçu par Van de Velde pour le Palast Hotel, Potsdamer Platz à Berlin, dirigé par P. H. C. Kons.

Henri Van de Velde, aménagement d’un magasin de modes « filiale de Madame Henriette » au sein du Palast Hotel à Berlin, réalisation par La Maison Moderne avec des meubles dessinés par Abel Landry, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.

La commande la plus important et la plus documentée concerne l’aménagement du restaurant allemand Konss[4], situé cette fois à Paris, à l’angle de la rue Grammont et du boulevard des Italiens, au premier étage, pour le même P. H. C. Kons. L’architecte désigné par le propriétaire pour diriger les travaux est Bruno Möhring[5]. Celui-ci décide de l’agencement intégral de l’enseigne et Kons renouvelle sa confiance à La Maison Moderne pour la réalisation et la mise en place des décors. Les travaux se déroulent du 15 janvier au 17 avril 1901. Véritable réussite, la participation de La Maison Moderne à l’aménagement est signalée dans le hall d’entrée de son établissement. Quelques mois plus tard, Meier-Graefe en donne un compte-rendu dans L’Art Décoratif, sous l’un de ses pseudonymes : G. M. Jacques[6]. À la lecture de cet article on est frappé par le fait que, l’ayant signé d’un pseudonyme à consonance française dans sa revue française, Meier-Graefe adopte un point de vue qui pourrait être celui d’un journaliste parisien, critiquant l’aménagement de Möhring en alléguant que ses « instincts de Latin sont fermés à sa conception germanique. » alors que c’est pourtant sa propre entreprise qui a effectué l’aménagement. En collant ainsi à ce qu’il imagine être un état d’esprit « latin », sans doute désire-t-il ne pas prêter le flanc à une suspicion de conflits d’intérêt.

Bruno Möhring, palier sur l’escalier du restaurant Konss, au premier étage du 30 rue de Grammont à Paris, 1901, exécution par La Maison Moderne, céramiques Laüger, Architektonische Monatshefte, VII. Jahrgang 1901, pl. 88, Leipzig/Wien, Friedrich Wolfrum, 1901, bibliothèque en ligne de l’Université de Stuttgart.

Bruno Möhring, salon vert du restaurant Konss, au premier étage du 30 rue de Grammont à Paris, 1901, exécution par La Maison Moderne, panneaux par Georges de Feure, Architektonische Monatshefte, VII. Jahrgang 1901, pl. 87, Leipzig/Wien, Friedrich Wolfrum, 1901, bibliothèque en ligne de l’Université de Stuttgart.

Bruno Möhring, salon lilas du restaurant Konss, au premier étage du 30 rue de Grammont à Paris, 1901, exécution par La Maison Moderne, L’Art Décoratif, novembre 1901, article G. M. Jacques (Julius Meier-Graefe). Bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.

Le mode de fonctionnement de La Maison Moderne est très réfléchi, il exprime la réflexion poussée de son directeur et ses capacités innovatrices. Conscient du comportement du collectionneur français, qui agit avec l’objet d’art de la même façon qu’avec une peinture ou une sculpture, Meier-Graefe propose une organisation inspirée des Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk (Ateliers réunis pour l’art et l’artisanat) de Munich. Alors que l’art décoratif français demeure surtout un art de commande, dans lequel les artistes ne répondent qu’à des demandes spécifiques en créant des modèles uniques inaptes à la reproduction, Meier-Graefe propose un système inverse : les objets ne relèvent plus de commandes de particuliers mais sont produits en série par des artistes et des artisans. La production reste cependant dans le domaine de l’artisanat et ne bascule pas vers l’industrie. En l’absence d’archives administratives provenant de la galerie, aucun chiffre précis ne peut être avancé : le nombre de pièces réalisées pour un même modèle devait être relativement restreint sans toutefois comporter d’œuvres uniques. Sans même parler de goût ou de style, c’est d’abord la manière de penser que veut changer le directeur de La Maison Moderne.

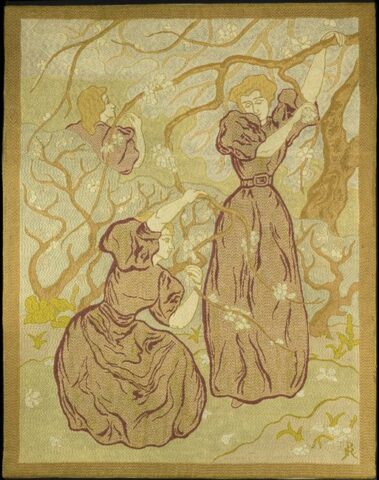

Des exceptions à ce système sont possibles. Des tapisseries de Paul-Élie Ranson, réalisées à la main par son épouse France Ranson-Rousseau en un seul exemplaire, étaient proposées à la vente à La Maison Moderne[7].

Paul-Élie Ranson, Printemps, tapisserie en laine sur toile à canevas exécutée par France Ranson-Rousseau, 1895, haut. 1,67 m, larg. 1,32 m, Musée d’Orsay, OAO 1788, droits réservés.

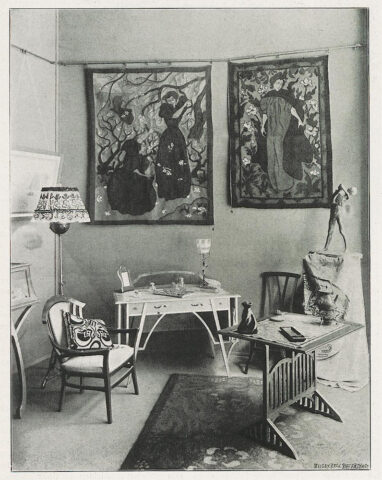

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris. Au mur, deux tapisseries de Paul-Élie Ranson : Printemps et Femme en rouge, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.

Exposition Femmes chez les nabis. De fil en aiguille au Musée de Pont-Aven (22 juin au 3 novembre 2024), évocation de la salle de La Maison Moderne où se trouvaient les tapisseries de Ranson. Photo Bertrand Mothes.

Cependant il s’agit là d’objets confectionnés avant l’ouverture de la galerie, et ne relevant donc pas de la méthode de fabrication élaborée par Meier-Graefe. Le principe de fonctionnement est simple : les artistes créent des modèles et en donnent les droits de production à la galerie qui se charge de les exécuter. L’artiste reçoit une portion du prix de vente — portion définie avec son accord — pour chaque objet vendu[8]. La possibilité de fabriquer en plusieurs exemplaires permet également à Meier-Graefe de vendre ses objets à « prix raisonnable », selon ses propres termes. Le « prix raisonnable » favoriserait l’achat et permettrait à l’artiste une rémunération confortable. Il ne faut ici pas confondre « raisonnable » et « bas ». Si les prix des objets vendus à La Maison moderne n’atteignent pas ceux constatés chez Bing, ils n’en restent pas moins accessibles qu’à des personnes assez aisées, et non à des ouvriers ou à des petits employés.

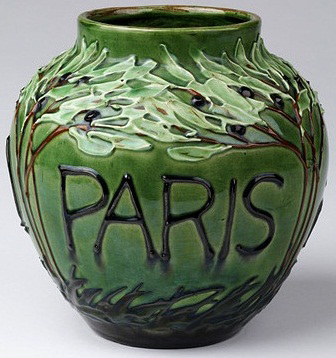

Pour la production des objets, la galerie possédait ses propres ateliers. Le seul attesté avec certitude est l’atelier de maroquinerie[9], mais il est possible que des ateliers d’ébénisterie, de tabletterie, de tapisserie, de dinanderie, de joaillerie et d’horlogerie aient été présents. Les arts du feu, difficiles à mettre en place à grande échelle au cœur de la capitale parisienne, proviennent eux de fabricants associés à La Maison Moderne. Le vase Exposition 1900 Paris provenant d’Allemagne en est un bon exemple. Fabriqué par la manufacture Tonwerke à Kandern, dirigée par Max Laüger, il ne relève pas de la production habituelle de cette manufacture mais bien d’une fabrication exclusivement destinée à LMM, comme le prouve la marque de la galerie incisée sous sa base au côté du monogramme de Laüger et de la marque de la manufacture.

Max Laüger, atelier de la manufacture Tonwerke, Vase Exposition 1900 Paris, vers 1900, faïence peinte sous couverte, édité par La Maison Moderne, haut. 0212 m, Londres, Victoria & Albert Museum. Droits réservés.

Max Laüger, atelier de la manufacture Tonwerke, Vase Exposition 1900 Paris, vers 1900, faïence peinte sous couverte, haut. 0,212 m, Paris, musée d’Orsay. Droits réservés.

À cette conception de la production et de la vente s’ajoute un choix décisif pour l’emplacement de la galerie. Le 82, rue des Petit-Champs est situé à quelques mètres de la rue de la Paix, qui reste encore aujourd’hui l’un des quartiers les plus fournis en boutiques de luxe à Paris. En plus d’être central, cet emplacement constitue le lieu de passage d’une clientèle fortunée et réceptive aux innovations artistiques. La rue a depuis changé de nom et est devenue la rue Danielle-Casanova. L’ancien numéro 82 correspond aujourd’hui à l’actuel 26, emplacement aujourd’hui occupé par un café.

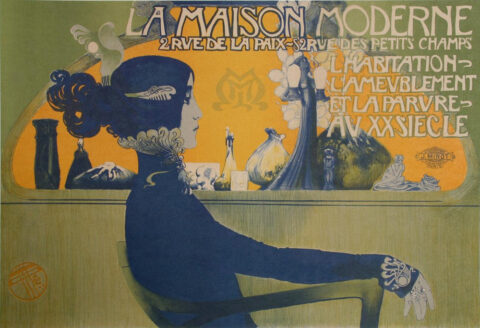

Directeur d’un établissement commercial, Meier-Graefe a bien entendu utilisé tous les moyens disponibles à son époque pour faire connaitre sa galerie. Deux affiches constituent le pivot de sa démarche publicitaire. La première est l’œuvre de Maurice Biais. Elle représente une dame élégante, regardant des objets disposés dans une des vitrines conçues par Van de Velde, fidèlement reproduite

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.

Maurice Biais, imprimerie J. Minot, affiche pour La Maison Moderne, 1899-1900, lithographie en couleur sur papier, haut. 114 m, larg. 0,785 m, Paris, Bibliothèque nationale de France.

Les objets dessinés sur l’affiche sont d’autant plus facilement reconnaissables que Maurice Biais s’est servi de photographies qui seront ultérieurement utilisées pour le catalogue de La Maison Moderne. Un encrier en émail flammé de Jakob Rapoport dessiné par Maurice Dufrène, des petites sculptures en bronze de Georges Minne, un chat en porcelaine de la manufacture danoise Bing et Groendahl et une lampe de Dufrène y sont, entre autres, visibles.

Maurice Dufrène, lampe électrique, bronze patiné, n° 1580-1, haut. 0,55 m, Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), 1901, Appareils d’éclairage, p. 9. Coll. part.

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg. À gauche de la vitrine, Le Petit Blessé de Georges Minne.

Georges Minne, Le Petit Blessé, bronze, haut. 0,25 m, Nationalgalerie, Berlin. Droits réservés. Cette sculpture est reproduite dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), 1901, La Sculpture, bronze n° 308-1, p. 21.

La seconde affiche est l’œuvre de Manuel Orazi (fig. 5). D’une composition et d’une atmosphère totalement différente de celle de Biais, elle présente elle aussi des objets qui y étaient vendus. L’on reconnait ainsi un encrier portant une figure en bronze d’Alexandre Charpentier sur un socle dessiné par Dufrène et réalisé en grès flammé par Adrien Dalpayrat, un fauteuil de Van de Velde, une lampe en bronze de Gustave Gurschner, un vase de Dufrène et Dalpayrat et une figurine de singe par Joseph Mendes da Costa. La particularité de cette affiche tient évidemment à la grande et hiératique figure féminine qui l’orne. Il s’agit en fait de la célèbre danseuse Cléo de Mérode, qui prête, comme une égérie, son image à la galerie[10].

Manuel Orazi, imprimerie J. Minot, affiche pour La Maison Moderne, 1901, lithographie en couleur sur papier, haut. 0,83 m, larg. 1,175 m, Paris, Bibliothèque nationale de France.

Gustav Gurschner, lampe électrique, bronze, n° 718-1, haut. 0,48 m lampes comprises, Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), 1901, La Sculpture, p. 13. Coll. part.

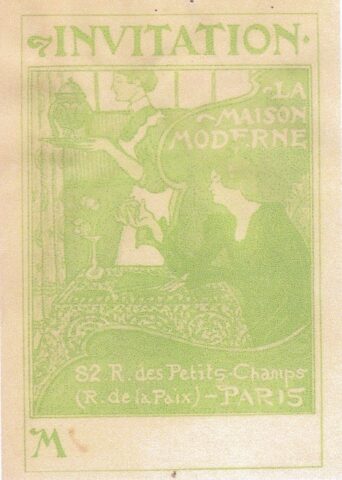

Outre ces affiches, Meier-Graefe édite également des petits prospectus destinés à véhiculer l’image de sa galerie. Le carton d’invitation à l’inauguration est l’œuvre de Georges Lemmen.

Georges Lemmen, carton d’invitation à l’inauguration de La Maison Moderne, 1899, impression en couleur sur papier, haut. 0,19 m, larg. 0,13 m. Coll. part.

La composition sera également utilisée comme encart publicitaire dans les pages de L’Art Décoratif. Les deux femmes représentées ne sont pas anonymes puisqu’en réalité, il s’agit de Mme Meier-Graefe et de Jenny, une jeune servante[11].

Le second imprimé est réalisé par Manuel Orazi, qui s’inspire de sa propre affiche pour le dessin.

Manuel Orazi, prospectus pour La Maison Moderne, vers 1903, lithographie sur papier, haut. 0,117 m, larg. 0,277 m, Paris, bibliothèque des Arts décoratifs.

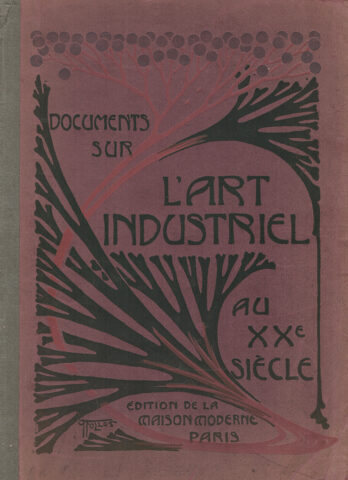

De la même affiche, Meier-Graefe imprime encore des bons de réduction, soit pour ses meilleurs clients, soit pour attirer une nouvelle clientèle. L’un des éléments de publicité les plus importants reste l’ouvrage Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, publié en 1901.

Paul Follot, Couverture des Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, Paris, Édition de La Maison Moderne, 1901, haut. 0,30 m, larg. 0,208 m. Coll. part.

Présenté sous la forme d’un florilège des plus belles réalisations d’art de l’époque, il s’agit en réalité du catalogue commercial de la galerie, comportant un très grand nombre de références d’objets de La Maison Moderne.

Félix Aubert, Maison Georges Robert, éventail Iris n° 54-V et sa boîte, c. 1900, dentelle polychrome en soie, corne, émeraude, perle, haut. 0, 28 m, diam. 0,48 m, Caen, Musée de Normandie. Droits réservés. Cet éventail est reproduit dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, 1901, La Dentelle, p. 4.

En plus de ces publicités indépendantes, Meier-Graefe garnit les revues qu’il dirige de références constantes à sa galerie et à ses artistes collaborateurs. Il participe également à des manifestations comme l’Exposition Internationale d’Arts Décoratifs Modernes de Turin en 1902, pour laquelle il édite une carte postale comportant là encore des objets réels provenant de son enseigne.

Maurice Biais, Société Éditrice Cartoline, Salle principale de “La Maison Moderne” à l’Exposition de Turin, 1902, carte postale ancienne, Miami, The Wolfsonian-Florida International University. Droits réservés.

Cependant, malgré toutes ses idées novatrices et son rôle précurseur au début du XXe siècle, la galerie sera un échec. Son directeur la vend en 1904 à Delrue et Cie, qui se chargera de liquider le stock[12]. Le climat de xénophobie ambiant à Paris porte tort tant à Meier-Graefe qu’à Bing, les collectionneurs français voyant d’un mauvais œil un Allemand venir leur faire la leçon de ce que doit être leur goût[13]. De plus, bien que sa structure soit ingénieuse, les coûts de production sont restés trop élevés pour permettre à la galerie de rester viable.

Abel Landry, fauteuil flâneuse n° 43, édité par La Maison Moderne, acajou, garniture moderne, haut 1,04 m, larg. 0,75 m, prof. 0,90 m, galerie Zéhil, Monaco. Photo galerie Zéhil. Ce fauteuil est reproduit dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, 1901, Ameublement et décoration, p. 16.

Cette galerie, portée par un directeur innovant et sûr de son goût, n’a jamais su trouver son public, mais reste l’unique réelle tentative en 1900 de créer une alliance entre art, industrie et commerce.

Bertrand Mothes

Notes

[1] Roger CARDON, Georges Lemmen (1865-1916), Anvers, Petraco-Pandora, 1990, p. 449.

[2] Cat. Exp Georges Lemmen 1865-1916, Bruxelles, Crédit Communal, Gand, Snoeck-Ducaju & Zoon, Anvers, Pandora, 1997, p. 58.

[3] R. [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], « Chronique de l’art décoratif, La « Maison Moderne » », L’Art Décoratif, septembre 1899, n° 12, p. 277.

[4] On peut penser que le redoublement du « s » final du nom du propriétaire du restaurant, correspond à la volonté de le faire prononcer à l’allemande et d’éviter une facile confusion avec un mot français un peu trop proche.

[5] En 1900, Möhring avait déjà construit le Restaurant allemand à l’Exposition universelle de Paris qui avait eu un grand succès.

[6] G. M. JACQUES, « Un restaurant allemand à Paris », L’Art décoratif, novembre 1901, n° 38, p. 54-60.

[7] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle. Reproductions photographiques des principales œuvres des collaborateurs de la Maison Moderne. Commentées par R. [Raoul] AUBRY, H. [Henri] FRANTZ, G.-M. JACQUES [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], G. [Gustave] KAHN, J. [Julius] MEIER-GRAEFE, Gabriel MOUREY, Y. [Yvanhoé] RAMBOSSON, E. [Émile] SEDEYN, Gustave SOULIER, G. [Georges] BANS, avec neuf hors textes par Félix VALLOTTON Les Métiers d’Art. Paris, Édition de La Maison Moderne, 1901, L’Ameublement, p. 36.

[8] R., op. cit. à la note 3, p. 277.

[9] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, op. cit. à la note 7, La Maroquinerie, p. II.

[10] Alexandre Charpentier (1856-1909). Naturalisme et Art Nouveau, cat. exp., Paris, Musée d’Orsay, N. Chaudun, 2007, p. 126.

[11] Roger CARDON, Georges Lemmen (1865-1916), Anvers, Petraco-Pandora, 1990, p. 449.

[12] Publicité pour La Maison Moderne, Delrue et Cie, Fermes et Châteaux, novembre 1905, n° 3, p. IX.

[13] Nancy J. TROY, Modernism and the Decorative Arts in France : Art Nouveau to Le Corbusier, New Haven et Londres, Yale University Press, 1991, p. 47.

Liste des artistes mentionnés dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle

Félix AUBERT

Henri BANS

Gyula BETLEN

Maurice BIAIS

Alexandre BIGOT

[manufacture] BING & GROENDAHLSofie BURGER HARTMANN

Alexandre CHARPENTIER

Cristallerie de Pantin

Jens DAHL-JENSEN

Pierre Adrien DALPAYRAT

Eugène DELATRE

Maurice DUFRÈNE

Paul FOLLOT

Édouard FORTINY

Maurin GAUTHIER

Gustave GURSCHNER

Bernhard HOETGER

Henry JOLLY

Emil KIEMLEN

G. KISS

Abel LANDRY

Georges LEMMEN

Hans Stoltenberg LERCHE

Clément MÈRE

Charles MILÈS

Georges MINNE

Koloman MOSER

Gabriel OLIVIER

Manuel ORAZI

Blanche ORY-ROBIN

Paul-Élie RANSON

Jakab RAPOPORT

Auguste RODIN

SAINT-YVES SCHLESINGER

Elisabeth SCHMIDT-PECHT

Tony SELMERSHEIM

Louis Comfort TIFFANY

Henry VAN DE VELDE

Heinrich VOGLER

Félix VOULOT

François WALDRAFF

Pour citer cet article :

Bertrand MOTHES, « La Maison Moderne de Julius Meier-Graefe » dans Catherine Méneux, Emmanuel Pernoud et Pierre Wat (ed.), Actes de la Journée d’études Actualité de la recherche en XIXe siècle, Master 1, Années 2012 et 2013, Paris, site de l’HiCSA, mis en ligne en janvier 2014.

La Maison Moderne de Julius Meier-Graefe — Première partie

Grâce à notre adhérent suisse Michel Philippe Dietschy-Kirchner, nous sommes entrés en contact avec Bertrand Mothes qui est l’auteur d’une étude sur La Maison Moderne, fondée à Paris par le critique d’art allemand Julius Meier-Graefe. Souvent négligée au profit de sa concurrente plus connue La Galerie de l’Art Nouveau de Siegfried Bing, elle a pourtant édité des artistes décorateurs de premier plan, comme Maurice Dufrène. Ses liens avec Guimard sont ténus, indirects, mais non inexistants. Bertrand Mothes nous fait l’honneur de nous confier un résumé de son travail.

La dernière décennie du XIXe siècle est une période de changement radical dans le domaine des arts décoratifs en Europe. Artistes, mécènes, critiques, institutions participent activement à ce mouvement de renaissance des arts appliqués, certes selon des voies et des idées propres à chacun, mais toujours dans un objectif de rupture par rapport au pastiche historiciste dans lequel se sont enfermés les artistes décorateurs et les architectes durant la seconde moitié du siècle. Dans ce climat d’émulation, le rôle des marchands ne doit pas être négligé. En 1895, Siegfried Bing ouvre les Galeries de l’Art nouveau au 22, rue de Provence à Paris[1]. Si cette galerie est aujourd’hui la mieux connue et celle dont l’historiographie est la plus riche, il est important de prendre en compte l’environnement des galeries d’art parisiennes de la période, environnement dont fait partie La Maison Moderne. Cet établissement, fondé par le critique et historien d’art allemand Julius Meier-Graefe en 1899, s’inscrit face à l’Art Nouveau de Bing comme le second pôle du commerce des arts décoratifs novateurs dans la capitale française au tournant du siècle. Comme la Galerie de L’Art Nouveau, La Maison Moderne est une boutique où le Parisien peut venir meubler son habitation, acheter des œuvres d’art, des bibelots ou des accessoires de mode. Sa structure et son fonctionnement diffèrent cependant de ceux du 22 rue de Provence, et correspondent à l’état d’esprit du propriétaire des lieux. De même, la sélection des artistes — certains œuvrent pour les deux enseignes — est une manifestation des choix esthétiques de Julius Meier-Graefe.

L’âme de La Maison Moderne

Le premier élément à étudier pour comprendre la genèse de La Maison Moderne est la définition des buts de son créateur, Julius Meier-Graefe. En effet, la galerie est modélisée selon sa volonté, et c’est lui qui incarnera son âme durant toute la période où elle sera en activité. Fils d’Edward Meier, un des chefs de file de l’industrie sidérurgique en Allemagne, et de Marie Graefe qui décède en le mettant au monde[2], Julius Meier-Graefe est né le 10 juin 1867 à Reșița[3]. Sa famille déménage en Rhénanie et le jeune Julius grandit près de Düsseldorf. Il obtient l’Abitur en 1879 et débute des études industrielles en vue de reprendre les affaires paternelles[4], en 1888 à Munich puis l’année suivante à Zurich et à Liège. Il semble alors déjà attiré par le monde de l’art : il visite l’Exposition universelle de 1889 à Paris et part pour Berlin dès 1890. Il commence alors des études d’histoire de l’art sous l’enseignement d’Herman Grimm et quitte Berlin sans avoir été diplômé[5].

Edvard Munch, portrait de Julius Meier-Graefe, 1894. huile sur toile, haut. 100 cm, larg. 75 cm, collection: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, photo : Høstland, Børre, Creative Commons – Attribution CC-BY.

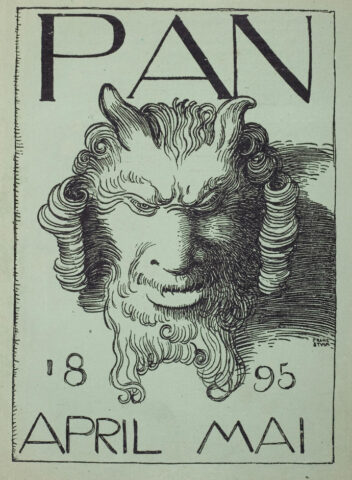

L’année 1893 voit les premières implications de Meier-Graefe dans le domaine artistique : il aide son ami Edvard Munch à organiser une exposition et publie son premier ouvrage, le roman Nach Norden (« Vers le Nord »). Il voyage cette même année en Angleterre où il rencontre les plus importants représentants de l’Aesthetic Movement et des Arts and Crafts que sont Oscar Wilde, William Morris, Edward Burne-Jones et Aubrey Beardsley[6]. En 1894, il participe à la fondation de l’association Pan et devient l’éditeur de la revue éponyme qui l’accompagne. Il partage le titre de rédacteur en chef avec l’écrivain Otto Julius Bierbaum. Meier-Graefe s’occupe de la rédaction des articles ayant trait aux beaux-arts et Bierbaum se charge de ceux qui sont consacrés à la littérature[7].

Franz von Stuck, Couverture de la revue Pan, avril-mai 1895. Coll. Université de Heidelberg. Droits réservés.

Il commence alors à écrire sur les arts décoratifs. Selon lui, la peinture a perdu son contact avec la société et il est nécessaire de se tourner vers les arts appliqués pour pouvoir espérer faire renaître l’art[8]. Meier-Graefe souhaite ainsi adjoindre un salon d’art à l’association Pan. Il veut faire de ce salon un endroit neuf, en rupture avec les expositions organisées alors et qui ne contentent plus le public, et se propose de réunir dans des intérieurs cohérents tous les arts, sans distinction entre beaux-arts et arts appliqués. Son but est alors de rallier artistes et spectateurs et de créer un milieu « moderne et harmonieux »[9]. Cette idée de salon d’art semble avoir émergé dans son esprit après son voyage avec Siegfried Bing en Belgique au printemps 1895. Ils visitent à Bruxelles la Maison d’Art de la Toison d’Or. Cette galerie, fondée en 1894 par la Société Anonyme l’Art, est installée dans l’hôtel particulier d’Edmond Picard, au 56 avenue de la Toison d’Or, et est dirigée par son fils William Picard. Le but de la Société Anonyme l’Art, qui est de stimuler la production des arts appliqués, se retrouve dans le procédé de présentation choisi qui est alors totalement nouveau : l’aménagement de l’hôtel est conservé et les objets – des œuvres d’art et d’artisanat contemporain destinées à la vie quotidienne – sont exposés dans les pièces. Cette manière de procéder diffère de l’ordonnancement habituel dans les galeries de l’époque qui consiste à simplement disposer les objets en vente sur des étagères dans des lieux sans âme et sans décoration. Bing et Meier-Graefe sont impressionnés par son aspect novateur[10]. Immédiatement après leur passage à la Maison d’Art, Meier-Graefe et Bing rendent également visite à Henry Van de Velde qui vient d’amorcer la construction de sa nouvelle maison, le Bloemenwerf, à Uccle. Dans ses mémoires, Van de Velde évoque alors « un voyage qui devait les renseigner sur le réveil des métiers d’art en Angleterre et dans divers pays du continent. De Bruxelles, ils devaient gagner l’Angleterre, reviendraient par la Hollande pour se rendre au Danemark, en Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie[11]. »

Vue du Bloemenwerf, maison d’Henry Van de Velde, construite en 1895 à Uccle dans la banlieue de Bruxelles. Droits réservés.

Van de Velde poursuit en exposant les intentions et les propositions de Meier-Graefe, qui compte nourrir son réseau de connaissances et trouver de nouveaux sujets d’articles afin de participer au développement des revues d’art en Allemagne. Ainsi Meier-Graefe propose à Van de Velde de figurer parmi les collaborateurs étrangers de la revue Pan. Les deux voyageurs sont alors, semble-t-il, convaincus de la nécessité de travailler avec Van de Velde et ne tarissent pas d’éloges sur son goût en matière d’aménagement intérieur[12]. Au moment du départ, Bing exprime son envie de reprendre contact avec Van de Velde en vue d’une éventuelle collaboration lorsqu’il sera de retour à Paris. C’est à la fin de ce voyage que Meier-Graefe encourage Bing à transformer sa galerie parisienne, enthousiasmé par l’exemple édifiant que constitue la Maison d’Art comme galerie novatrice.

À la fin de l’année, Meier-Graefe quitte l’association Pan à la suite d’une discorde liée à la publication, dans le numéro de septembre-novembre 1895 de la revue, d’une lithographie d’Henri de Toulouse-Lautrec, Mademoiselle Lender, en buste, jugée immorale par certains membres du comité de rédaction[13].

Henri de Toulouse-Lautrec, Mademoiselle Marcelle Lender en buste, 1895, lithographie en couleurs sur papier, Vente Tajan, Paris, 3 mai 2022, lot 43. Droits réservés.

Il part alors vivre à Paris dans les mois qui suivent, tout en continuant à collaborer avec des revues allemandes. À partir de cette date, Meier-Graefe écrit peu au sujet de la peinture et se focalise sur les arts décoratifs. En parallèle à cette activité d’écriture il devient à la fin de l’année 1895 conseiller artistique de Siegfried Bing dans sa galerie L’Art nouveau et y organise des expositions[14].

La galerie de L’Art nouveau Bing, à l’angle de la rue Chauchat et de la rue de Provence, réhabilitation par l’architecte Louis Bonnier en 1895. Photo Édouard Pourchet. Droits réservés.

Le rôle de Meier-Graefe au sein de l’entreprise de Bing le met au centre d’un réseau d’artistes, enrichissant celui déjà constitué en Allemagne. Cependant, son action n’est pas exempte de critiques négatives de la part d’acteurs principaux de la scène artistique française comme Auguste Rodin, Octave Mirbeau ou Edmond de Goncourt, qui l’accusent de vouloir renverser le « bon goût » et la tradition des arts décoratifs français. Meier-Graefe et L’Art nouveau sont cependant défendus par des critiques éminents, tels Camille Mauclair, Gustave Geffroy, Thadée Nathanson ou Roger Marx[15]. Au bout de six mois de collaboration, Meier-Graefe quitte la galerie de Bing. Les deux hommes continuent cependant de se fréquenter.

Julius Meier-Graefe retourne alors à l’écriture. Il décrit dans un article publié dans Das Atelier en 1896, ce qu’il considère comme dépassé dans le domaine de l’aménagement intérieur. Pour lui, la maison d’Edmond de Goncourt, meublée dans le goût du XVIIIe siècle, ne correspond plus au besoin d’un intérieur de la fin du XIXe siècle :

« Une personne moderne ne peut pas vivre dans un bric-à-brac du Second Empire. Arracher quelque chose à une autre époque et la placer dans un nouvel environnement peut être aussi désastreux que les imitations barbares des vieux modèles dans les arts décoratifs[16]. »

Meier-Graefe critiquera également l’aspect « muséal » de cette demeure lors de la vente aux enchères de son contenu en 1897[17]. Cette idée d’anachronisme concernant le décor intérieur et l’ameublement est constante chez Meier-Graefe, qui en fait un argument en faveur de la modernité. Il considère qu’« habiter un salon du plus pur style Régence, équivaut, pour un citoyen de la Troisième République, à s’affubler d’une perruque à marteau et d’un habit à rubans » et qu’un collectionneur meublant son intérieur en style ancien « se donne souvent aussi le ridicule du « Bourgeois Gentilhomme » [18] ».

C’est un autre article de Meier-Graefe, publié en juin 1896, qui fait figure de profession de foi et d’affirmation de son engagement pour le soutien des arts décoratifs modernes[19]. Il y développe son point de vue qui divise l’art entre « milieu extérieur » et « milieu intérieur ». Selon lui, le XIXe siècle a été le siècle du « milieu extérieur » dédié à un art réaliste, et son époque réagit à cette conception artistique avec un art « fantastique » – terme à comprendre aujourd’hui comme « symboliste » – qui aurait pour but d’être « utile ». Il place les arts appliqués au centre de ce renouveau de l’art et considère que la modernité pourra gagner le public via le domaine « neutre » des arts décoratifs. Il fait alors partie des personnes les mieux à même d’accompagner ce développement de l’art décoratif étant donné l’intérêt qu’il y porte mais également grâce à son savoir dans ce domaine et à son réseau de connaissances qui s’étend à toute l’Europe. Il partage ce point de vue avec de nombreux artistes qui commencent à délaisser la peinture et la sculpture afin de se consacrer à l’art « utile », Henry Van de Velde en tête.

Meier-Graefe continue d’écrire et se dote en 1897 du meilleur outil disponible pour véhiculer ses idées, une revue dont il sera le directeur : Dekorative Kunst. Cette revue en langue allemande est cofondée et éditée par le Munichois Hugo Bruckmann. Les articles sont en majorité écrits par Meier-Graefe lui-même, qui signe sous un grand nombre de pseudonymes différents[20]. Formée sur le modèle anglais de The Studio, la revue est internationale par son mode d’édition : publiée en Allemagne mais avec des bureaux installés à Paris. Sa vocation est également de dépasser les frontières comme l’indique le prospectus de lancement. Meier-Graefe y explique que l’œuvre d’art abstraite est devenue une fin en elle-même et ne s’adresse plus qu’à une minorité d’amateurs, alors que le domaine de l’intérieur et de la maison est abandonné à l’offre de fabricants sans scrupules qui se bornent à fabriquer de mauvaises répliques de styles anciens. Une réaction contre cet état de fait serait en marche et la nouvelle revue, consacrée uniquement à l’art décoratif moderne, participerait à ce renouvellement en préparant le terrain. Cet effort dirigé vers les arts appliqués modernes uniquement se démarque des autres revues, créées ou rénovées à la même période, qui se consacrent à l’art moderne autant qu’à l’art ancien, comme la Revue des Arts Décoratif et Art et Décoration, en France, The Studio, en Angleterre et Deutsche Kunst und Dekoration, en Allemagne.

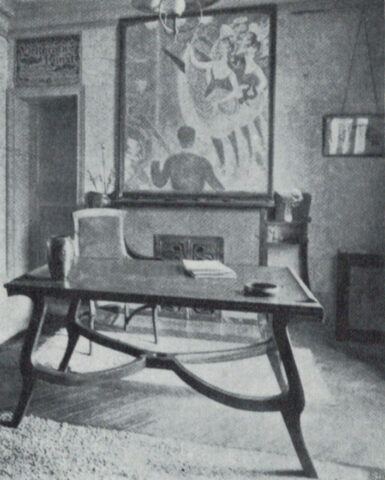

Meier-Graefe ne se contente pas d’écrire sur les arts décoratifs, il met en application ses idées au sein de sa nouvelle revue avec la contribution d’artistes belges : la page de titre du premier numéro de Dekorative Kunst est ainsi dessinée par Henry Van de Velde ou Théo Van Rysselberghe[21]. Meier-Graefe fait appel pour les autres éléments de diffusion de sa revue à un troisième artiste belge, Georges Lemmen, qui dessine deux affiches et un papier à lettres. Meier-Graefe pousse son idée jusqu’à commander à Van de Velde l’aménagement des bureaux de rédaction de la revue au 37 rue Pergolèse, dans le 16e arrondissement[22].

Salle de rédaction de la revue Dekorative Kunst à Paris, 37 rue Pergolèse, reproduit dans Henry Van de Velde, Sembach, Klaus-Jürgen, éd. Hazan, 1989. Au-dessus de la porte, on voit une affiche de Georges Lemmen avec le titre de la revue, et au-dessus de la cheminée, Le Chahut de Seurat (act. au musée d’Orsay). Droits réservés.

Il semble que Meier-Graefe soit déjà à l’origine de la collaboration entre le décorateur belge et Siegfried Bing en 1895[23]. Suite aux réactions négatives suscitées par ses aménagements intérieurs à L’Art nouveau — pour Rodin « Van de Velde est un barbare »[24] — Van de Velde semble ne plus apprécier Paris[25], mais Meier-Graefe, convaincu de son succès possible en France, fait tout pour l’y faire reconnaître.

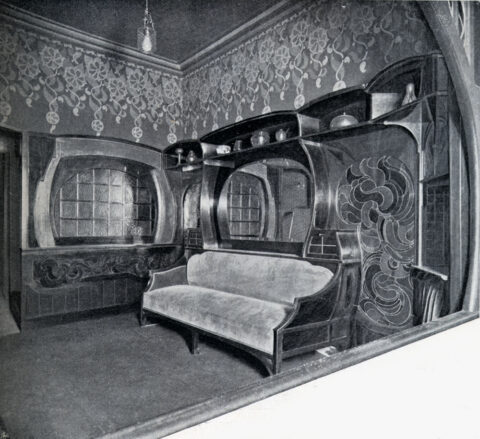

Salon aménagé par Henry Van de Velde pour l’ouverture de la Galerie de l’Art Nouveau Bing en 1895. Cliché reproduit dans l’ouvrage de Gabriel P. Weisberg, Les Origines de l’Art Nouveau, la maison Bing, éditions du Musée des Arts décoratifs, 2004. Droits réservés.

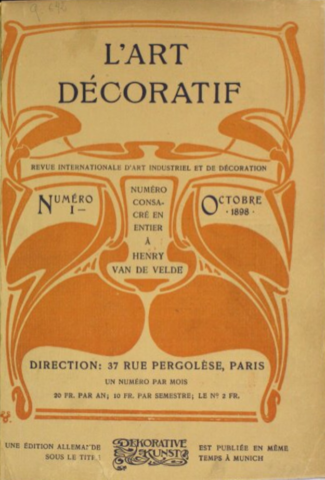

Au vu du succès rencontré par Dekorative Kunst et afin de propager encore plus largement ses idées, Meier-Graefe fonde la revue L’Art décoratif, pendant en français de la publication originelle. Le premier numéro est disponible en octobre 1898[26]. Il est entièrement consacré à Henry Van de Velde à qui Meier-Graefe fait appel pour le dessin de la couverture[27] ainsi que pour un nouvel aménagement des bureaux de la revue.

Henry Van de Velde, couverture du premier numéro de la revue L’Art Décoratif, octobre 1898. Bibliothèque de I’Institut national de l’histoire de l’art, collections Jacques Doucet. Droits réservés.

Julius Meier-Graefe et son épouse dans son bureau de la rédaction de la revue L’Art Décoratif, 37 rue Pergolèse à Paris, vers 1898-1899. Au mur à droite, Madone de Edvard Munch. Photo Bibliothèque royale de Belgique, Archives et Musée de la littérature, reproduit dans Henry Van de Velde Passion Fonction Beauté, publié à l’occasion de l’exposition éponyme au musée du Cinquantenaires à Bruxelles, 2013, éditions Lanoo, Tielt, 2013. Droits réservés.

Le sous-titre de L’Art décoratif, Revue internationale d’art industriel et de décoration est à lui seul un résumé du combat que Meier-Graefe a entrepris l’année précédente dans le monde germanophone et qu’il souhaite engager dans le monde francophone. Sa ligne de conduite est précisée dans la préface du premier numéro. Il ambitionne de trouver une manière rationnelle d’organiser la production et la diffusion des objets d’art modernes. Il veut rompre avec la tradition française qui met en valeur la « chose rare »[28]. Il déplore la situation des industries d’art de l’époque, qui pousse les artistes décorateurs à ne répondre qu’à des commandes de collectionneurs fortunés et n’incite pas les industriels possédant les infrastructures nécessaires à la fabrication d’objets en grande quantité à faire appel à des artistes pour dessiner leurs modèles, produisant uniquement des objets copiant les styles anciens. Meier-Graefe veut changer cet état de fait et souhaite réconcilier les artistes avec l’industrie « qui peut seule rendre le beau accessible au grand nombre[29] ». Dès le troisième numéro de L’Art décoratif , sa volonté de contribuer au commerce de l’art transparaît : un éventail de Georges de Feure tiré à cent exemplaires est proposé aux lecteurs de la revue, qui doivent s’adresser à la rédaction afin de commander l’objet[30]. Il s’agit de la première action de Meier-Graefe en tant que marchand d’art.

Le besoin d’une nouvelle galerie

Un changement radical se fait sentir dans l’action de Meier-Graefe. Même s’il quitte l’Art nouveau de Bing pour se concentrer sur ses activités d’écriture, il continue à considérer celle-ci comme étant la structure idéale pour la diffusion du style moderne à Paris. Cependant, au cours des dernières années du siècle, celui-ci amorce un changement dans le concept décoratif qu’il souhaite mettre en avant à L’Art nouveau. À peine un an après l’ouverture de la galerie, les bénéfices ne semblent déjà pas être à la hauteur de ses espérances, comme le souligne Paul Signac : « Les affaires ne marchent pas du tout ; il ne sait ni ce qu’il veut, ni ce que les clients veulent. Il est aux abois et je pense qu’il ne tardera pas à passer à d’autres exercices[31] ». Bing commence dès lors à favoriser des artistes ayant une conception plus « française » des arts décoratifs[32]. Ce « retour » à la « tradition française » du meuble voit son aboutissement lors de l’Exposition Universelle de 1900 où le pavillon de Bing présente des œuvres de Georges de Feure, Édouard Colonna et Eugène Gaillard.

Vitrine et fauteuil en bois doré de Georges de Feure dans le pavillon Bing à l’Exposition Universelle de Paris en 1900. Portfolio Meubles de style moderne Exposition universelle 1900. Coll. part.

Meier-Graefe, lui « ne permettra aucune sorte de compromis, au moins pour le moment[33] ». Il a de plus déjà pris conscience des enjeux économiques et financiers que peut avoir une entreprise comme L’Art Nouveau. Les entreprises de Louis Majorelle et de Gustave Serrurier-Bovy sont alors des modèles d’établissements florissants aux procédés distincts de ceux de Bing. Même si celui-ci installe son propre atelier afin de créer des objets de luxe pour sa galerie, Meier-Graefe considère qu’il a alors « sous-estimé l’énorme croissance de ce marché de produits nouveaux » et qu’il ne tient pas compte du contexte concurrentiel propre aux galeries de mobilier parisiennes[34].

Ces différents facteurs conduisent Meier-Graefe à envisager la création de sa propre galerie d’art privée, qu’il dirigera, et où il exposera uniquement les œuvres d’artistes correspondant à sa vision de l’art décoratif moderne. En 1899, Meier-Graefe a déjà longuement réfléchi au problème et ses idées sont arrivées à maturité. Le projet est lancé dans le courant de l’année. Grâce aux « ressources de son sentiment instinctif et de ses connaissances[35] », Meier-Graefe commence à réunir une « équipe » d’artistes chargés de choisir les œuvres qu’il va vendre dans sa galerie mais également comment et par qui elle sera aménagée. À partir de cette date, il abandonne progressivement la direction éditoriale de Dekorative Kunst et de L’Art décoratif pour se consacrer entièrement à son projet[36]. Il peut de plus débuter son affaire grâce à un fort apport d’argent hérité de son père décédé en 1899. L’absence d’archives ne nous permet cependant pas de savoir si Meier-Graefe a pu bénéficier d’un soutien financier autre que son héritage et son investissement personnel lors de la création de sa galerie[37]. Son changement d’activité et son implication de plus en plus importante sont loués dans la préface des Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle publiée en 1901 par La Maison Moderne :

« Voici dix ans ce fut son plaisir de soutenir, dans les revues, avec une chaleur d’âme passionnée, la doctrine de l’égalité des arts […] ; mais M. Meier-Graefe ne s’est pas contenté de l’action contemplative et d’ordinaire inefficace dévolue au critique ; il a entendu faire la preuve de ses dires, passer de la théorie à la pratique, de la propagande au fait.[38] »

Devanture de La Maison Moderne, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, 1900, reproduit dans Henry van de Velde, Ein europäischer Kunstler seiner Zeit, Sembach/Schulte, catalogue des expositions éponymes 1992-1993, éd. Weinand-Verlag, Köln, 1992. Droits réservés.

L’ouverture de la galerie est rapportée par les revues dont il est encore le directeur. Le numéro de septembre 1899 de L’Art décoratif comporte une page rédigée par Meier-Graefe lui-même (sous un pseudonyme) annonçant l’ouverture prochaine de La Maison Moderne, « une nouvelle maison de production et de vente d’objets d’art usuels[39] ». Le numéro suivant précise la date de cette ouverture prévue pour la deuxième quinzaine d’octobre, et annonce qu’un vernissage aura lieu où seront conviés les lecteurs abonnés à la revue[40]. L’ouverture au public est cependant reportée, comme en témoigne le numéro de novembre 1899, « par suite de travaux d’aménagement que les entrepreneurs n’avaient pas prévus[41] ». Il s’agit de la dernière mention d’une ouverture prochaine de la galerie. La lettre envoyée par Van de Velde à sa femme Maria, datée du 15 novembre 1899 et mentionnant l’ouverture de la galerie, nous permet d’estimer plus précisément la date de cet événement qui a dû avoir lieu entre le 1er et le 15 novembre 1899. Van de Velde explique que l’ouverture de La Maison Moderne n’a pas été un événement mondain aussi fameux que celle de L’Art nouveau quatre ans plus tôt, sans toutefois s’en inquiéter : « Cette ouverture n’est pas sensationnelle, tant s’en faut mais néanmoins je crois au succès de l’entreprise[42] ». Malgré le peu d’enthousiasme généré par la création d’une nouvelle galerie, Meier-Graefe et ses collaborateurs sont alors convaincus de leur potentiel novateur et de la réussite future de leur action.

Aménagement intérieur de La Maison Moderne à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, 1900, reproduit dans Henry Van de Velde Passion Fonction Beauté, publié à l’occasion de l’exposition éponyme au musée du Cinquantenaires à Bruxelles, 2013, éditions Lanoo, Tielt, 2013. Droits réservés.

La Maison Moderne est, pour son créateur, une entreprise sans précédent : opposée aux salons et aux expositions officielles par la multiplicité des objets exposés et par leur présence en plusieurs exemplaires mais également opposée aux grands magasins grâce à l’indiscutable qualité artistique des objets proposés à l’achat, elle est aussi différente des boutiques dépendantes d’ateliers comme chez les frères Daum ou chez Louis Majorelle. La Maison Moderne fait partie du même type d’enseigne que la galerie de Bing, mais là encore, Meier-Graefe considère qu’une grande différence — autre que stylistique — les sépare. Contrairement à Bing qui choisit de plaire à une clientèle très aisée, Meier-Graefe veut inclure son établissement dans « une nouvelle catégorie de « galeries d’art moderne » qui répondrait aux besoins d’un nombre de plus en plus important de personnes pour lesquelles les objets vendus dans les boutiques existantes sont difficilement accessibles[43] ». Le public visé est donc bien plus large que celui de Bing. La raison mise en avant pour ce choix est la volonté de mettre l’art à la portée du plus grand nombre. Selon le rédacteur de la préface des Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, « la création de la Maison Moderne n’a pas eu d’autre origine que la volonté bien arrêtée de satisfaire un idéal qui avait été celui de William Morris, chez nos voisins d’Outre-Manche, et que, jusqu’en 1898, nul n’avait réussi à réaliser parmi nous[44] ». Cette volonté sociale mise en avant à l’ouverture de la galerie peut également s’expliquer par le fait qu’un commerce vendant des objets de qualité à prix raisonnable peut s’attendre à réaliser un plus grand nombre de ventes qu’une galerie comme celle de Bing, et donc à être viable économiquement. En effet, l’aspect financier de La Maison Moderne est un élément important à prendre en compte : si les idées de Meier-Graefe sont honorables et sa volonté de remplir les espaces d’habitation des ménages modestes sont louables, il lui faut pour réussir son entreprise une prospérité financière certaine. L’idéal social propre au mouvement Art nouveau est ainsi soumis à la réussite économique, sans laquelle aucune création et diffusion d’objets nouveaux n’est possible. Cette bonne santé financière encouragerait de plus les artistes les plus renommés à vouloir collaborer avec la galerie. Ces principes directeurs sont dès le départ présents dans la ligne de conduite de la galerie et sont explicités dans les articles qui accompagnent son ouverture[45]. Dans la préface des Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, les principes de fonctionnement et la variété des objets vendus sont mis en avant. Max Osborn explique un an après l’ouverture la place prise par la galerie dans le milieu du marché de l’art parisien et le rôle de son directeur :

« L’un des phénomènes caractéristiques les plus récents de l’époque actuelle, où l’art et l’artisanat sont enfin réunis après une trop longue séparation, c’est le bazar des arts décoratifs, établissement hybride qui tient le milieu entre la galerie d’art et le grand magasin, proposant à la fois des produits de luxe et des objets d’usage courant, et dont le propriétaire est une combinaison insolite de connaisseur, d’artiste, de critique d’art, de mécène, et d’homme d’affaires au sens le plus noble du terme[46] ».

Max Osborn met également en évidence le côté paradoxal de la situation des arts décoratifs parisiens : les deux enseignes les plus importantes sont dirigées par des Allemands qui tentent suivant leur propre voie d’« enraciner » l’Art nouveau en France. Van de Velde mentionne dans ses mémoires la force de volonté dont fait preuve Meier-Graefe à l’égard de sa conception des arts décoratifs mais exprime des doutes sur sa capacité à pouvoir mener un projet de cette envergure :

« La Maison Moderne devait se différencier des galeries Art Nouveau de Samuel Bing par l’intransigeance de son programme ; il s’agissait d’y rassembler cette partie du public qui se sentait attirée par une évolution de la peinture et de la sculpture vers des formes sûres, vers des qualités essentielles. Julius Meier-Graefe était de taille à réaliser un tel programme. Il ne manquait certes pas d’ambition, mais de moyens financiers et de la persévérance nécessaire pour se vouer seul à cette mission[47] ».

Les craintes de Van de Velde sont aussi justifiées par l’ampleur que veut donner Meier-Graefe à sa galerie. S’il ouvre son premier établissement à Paris, il souhaite également créer des antennes dans toute l’Europe œuvrant à la diffusion d’un art industriel moderne[48].

Aménagement intérieur de La Maison Moderne à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, 1900, reproduit dans Henry Van de Velde Passion Fonction Beauté, publié à l’occasion de l’exposition éponyme au musée du Cinquantenaires à Bruxelles, 2013, éditions Lanoo, Tielt, 2013. Droits réservés.

L’initiative de Meier-Graefe est alors très novatrice en France et La Maison Moderne doit être le tremplin d’une nouvelle alliance entre art, industrie et commerce. Il tente de constituer alors le seul trio capable d’offrir à une critique et à un public réticent des objets et des ameublements abordables, un trio qui serait constitué de l’artiste, du fabricant et du marchand[49]. Une fois sa galerie ouverte et ce jusqu’à sa vente, Meier-Graefe va progressivement se désengager de la direction de Dekorative Kunst et de L’Art décoratif, même si le partage de bureaux administratifs de la rue des Petits-Champs entre la galerie et les périodiques ainsi que la fréquence d’articles publiés par lui dans les deux revues indiquent que ce désengagement ne sera jamais total. S’il se présente volontiers comme directeur de La Maison Moderne et de L’Art décoratif, il lui est difficile de concilier ouvertement la direction d’une galerie d’art moderne avec la rédaction d’articles dans des revues militant pour la même cause[50]. Il réussit à mener une action concertée grâce à l’utilisation de son nom réel à la tête de La Maison Moderne et à l’emploi de pseudonymes pour la publication de ses articles.

Si la fondation de Dekorative Kunst puis de L’Art décoratif ont placé Meier-Graefe sur le devant de la scène artistique parisienne, la création de La Maison Moderne le distingue comme l’un des acteurs principaux du marché de l’art au début du XXe siècle. Il dispose alors de tous les moyens nécessaires pour diffuser ses idées grâce aux écrits publiés et aux objets proposés à la vente. De plus sa qualité de directeur de galerie lui permet de sélectionner les artistes avec lesquels il souhaite collaborer et constitue par ce biais un réseau de création à l’échelle européenne pouvant contribuer à alimenter le climat d’émulation qui règne alors dans la capitale française. Cependant, son positionnement en tant que défenseur d’un art décoratif moderne, déterminé à « déclarer la guerre au goût français et à la situation en France », fait de La Maison Moderne une entreprise risquée, qui doit convertir au plus vite le public parisien au goût moderne sous peine de disparaître.

Bertrand Mothes

Notes

[1] Cat. exp. Les origines de l’Art nouveau: la Maison Bing, Anvers, Fonds Mercator, Paris, Les Arts décoratifs, Amsterdam, Van Gogh Museum, 2004.

[2] Lee SORENSEN, « Julius Meier-Graefe », Dictionary of Art Historians, [http://www.dictionaryofarthistorians.org/meiergraefej.htm].

[3] Ville de Banat, aujourd’hui en Roumanie.

[4]Kenworth MOFFETT, Meier-Graefe as Art Critic, Munich, Prestel-Verlag, 1973, p. 9.

[5] Lee SORENSEN, « Julius Meier-Graefe », Dictionary of Art Historians, [http://www.dictionaryofarthistorians.org/meiergraefej.htm].

[6] Cat. exp. Alexandre Charpentier (1856-1909). Naturalisme et Art Nouveau, Paris, Musée d’Orsay, N. Chaudun, 2007, p. 126.

[7] Jean-Michel LENIAUD, L’Art nouveau, Paris, Citadelles & Mazenod, 2009, p. 453-454.

[8] Cat. exp. Art nouveau : Symbolismus und Jugendstil in Frankreich, Stuttgart, Arnoldsche, 1999, p. 150.

[9] Catherine KRAHMER, « Meier-Graefe et les arts décoratifs, un rédacteur à deux têtes » dans Alexandre KOSTKA, Françoise LUCBERT (dir.), Distanz und Aneignung, Relations artistiques entre la France et l’Allemagne 1870-1945, Berlin, Akademie Verlag, 2004, p. 232.

[10] Cat. Exp Georges Lemmen 1865-1916, Bruxelles, Crédit Communal, Gand, Snoeck-Ducaju & Zoon, Anvers, Pandora, 1997, p. 51.

[11] Henry VAN DE VELDE, Récit de ma vie. 1, Anvers, Bruxelles, Paris, Berlin (1863-1900), texte établi et commenté par Anne VAN LOO et Fabrice VAN DE KERCKHOVE, Bruxelles, Versa, Paris, Flammarion, 1992, p. 263.

[12] La conversation a lieu dans le salon de musique de la maison de la belle-mère de Van de Velde, qu’il vient de réaménager pour Irma Sèthe, sœur de sa femme Maria, avec un papier peint à motif de dahlias.

[13] Roger CARDON, Georges Lemmen (1865-1916), Anvers, Petraco-Pandora, 1990, p. 448.

[14] Les origines de L’Art nouveau : la Maison Bing, op. cit., note 1, p. 236.

[15] MOFFETT, op. cit., note 4, p. 28.

[16] Julius MEIER-GRAEFE, « L’Art Nouveau. Das Prinzip », Das Atelier, 1896, n °5, p. 2-4 ; traduction par Edwin Becker dans Les origines de L’Art nouveau : la Maison Bing, op. cit. note 1, p. 129-131.

[17] MOFFETT, op. cit., note 4, p. 28.

[18] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle. Reproductions photographiques des principales œuvres des collaborateurs de la Maison Moderne. Commentées par R. [Raoul] AUBRY, H. [Henri] FRANTZ, G.-M. JACQUES [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], G. [Gustave] KAHN, J. [Julius] MEIER-GRAEFE, Gabriel MOUREY, Y. [Yvanhoé] RAMBOSSON, E. [Émile] SEDEYN, Gustave SOULIER, G. [Georges] BANS, avec neuf hors textes par Félix VALLOTTON Les Métiers d’Art. Paris, Édition de La Maison Moderne, 1901, p. 11 [Préface].

[19] Julius MEIER-GRAEFE, « Dekorative Kunst », Neue Deutsche Rundschau, juin 1896, p. 543-560.

[20] Sur les pseudonymes de Meier-Graefe, voir KRAHMER, op. cit. note 9, p. 248-249.

[21] Catherine Krahmer attribue le dessin de la couverture à Van de Velde (KRAHMER, op. cit. note 9, p. 233) et Roger Cardon l’attribue à Van Rysselberghe (CARDON, op. cit. note 13, p. 445-446).

[22] CARDON, op. cit. note 13, p. 176.

[23] VAN DE VELDE, op. cit. note 11, p. 267.

[24] VAN DE VELDE, op. cit. note 11, p. 277.

[25] LENIAUD, op. cit. note 7, p. 129.

[26] VAN DE VELDE, op. cit. note 11, p. 341.

[27] La composition de Van de Velde sera utilisée comme couverture de L’Art décoratif jusqu’au n° 24 de la revue, en septembre 1900.

[28] KRAHMER, op. cit. note 9, p. 239.

[29] Julius MEIER-GRAEFE [n. s.], « Préface », L’Art décoratif, octobre 1898, n °1, p. 2.

[30] L’Art décoratif, décembre 1898, n° 3, n. p.

[31] Lettre de Paul Signac à Charles Angrand, 30 décembre 1896, archives privées, citée dans Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris symbolisme, art nouveau : les relations artistiques entre la France et la Belgique, 1848-1914, cat. exp., Paris, Réunion des musées nationaux, Anvers, Fonds Mercator, 1997, p. 393.

[32] Nancy J. TROY, Modernism and the Decorative Arts in France : Art Nouveau to Le Corbusier, New Haven et Londres, Yale University Press, 1991, p. 32.

[33] « Meier-Graefe lässt sich, wenigstens vorläufig, auf solche Kompromisse nicht ein » (Max OSBORN, « La Maison Moderne in Paris », Deutsche Kunst und Dekoration, novembre 1900, vol. VII, p. 102).

[34] Stephen ESCRITT, L’Art nouveau, Paris, Phaidon, 2002, p. 316.

[35] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, op. cit., note 18, p. IV [Préface].

[36] Art nouveau : Symbolismus und Jugendstil in Frankreich, op. cit.,note 8, p. 151.

[37] TROY, op. cit., note 32, p. 46.

[38] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, op.cit., note 18, p. I [Préface]. Cette reconnaissance de l’action de Meier-Graefe est à modérer : il semble qu’il soit lui-même l’auteur de la préface des Documents sur l’Art Industriel au vingtièème siècle ainsi que celui du commentaire de la section « Ameublement », étant mentionné sur la page de garde comme l’un des contributeurs à l’ouvrage alors qu’aucun des textes signés ne l’est de son nom. Il est cependant indiscutablement l’auteur du commentaire sur les objets en métal et objets d’éclairage, signé sous son pseudonyme G.-M. Jacques.

[39] R. [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], « Chronique de l’art décoratif, La « Maison Moderne » », L’Art Décoratif, septembre 1899, n° 12, p. 277.

[40] R. [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], « Chronique de l’art décoratif, La « Maison Moderne » », L’Art Décoratif, octobre 1899, n° 13, p. 51.

[41] R. [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], « Chronique de l’art décoratif, La « Maison Moderne » », L’Art Décoratif, novembre 1899, n° 14, p. 96

[42] Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris, op. cit., note 31, p. 392.

[43] TROY, op. cit., note 32, p. 43 ; ESCRITT, op. cit., note 34, p. 318.

[44] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, op. cit., note 18, p. I [Préface].

[45] R., op. cit., note 3_9, p. 277.

[46] OSBORN, op. cit., note 33, p. 99.

[47] VAN DE VELDE, op. cit., note 11, p. 357.

[48] KRAHMER, op. cit., note 9, p. 240.

[49] Rossella FROISSART PEZONE, L’art dans tout. Les arts décoratifs en France et l’utopie de l’Art Nouveau, Paris, CNRS Éditions, 2004, p. 69.

[50] [50] KRAHMER, op. cit., note 9, p. 237.

Conférence sur l’Art nouveau à Istanbul

Eloïse Ebru Fesli, qui est intervenue lors de le dernière Assemblée générale du Cercle Guimard, donnera une conférence sur « l’Art nouveau d’Istanbul » le 14 mai à 18h30.

Institut de Théologie Protestante

83, bd Arago

75014 Paris

Avec la contribution de l’association Comité France-Turquie.

Vous êtes cordialement invités. Seule condition exigée : votre sens de la découverte et votre amour de l’Art nouveau stambouliote.

Exposition Jules Lavirotte

Jules Lavirotte est l’un des grands noms de l’Art nouveau parisien, surtout connu pour le 29 avenue Rapp et le « Ceramic Hôtel » du 34 avenue de Wagram… L’association Taylor lui consacre une exposition du 2 au 25 mars.

Jules Lavirotte est l’un des grands noms de l’Art nouveau parisien, surtout connu pour le 29 avenue Rapp et le « Ceramic Hôtel » du 34 avenue de Wagram… L’association Taylor lui consacre une exposition du 2 au 25 mars.

Aux derniers étages de la fondation Taylor, dans l’espace très lumineux d’un atelier d’artiste sur deux niveaux, la carrière de Jules Lavirotte est retracée grâce à une disposition fluide de panneaux faisant alterner photographies, plans et textes, ainsi que des vitrines et quelques pièces de d’époque, en particulier de céramique. On remarquera aussi l’étonnant porte-manteau de l’appartement personnel de Lavirotte, exposé au rez-de-chaussée.

L’initiative et la réalisation de cette exposition très sympathique et très bien documentée est due à l’association Jules Lavirotte architecte, animée notamment par M. Yves Lavirotte et M. Olivier Barancy qui cosignent la seule monographie consacrée à ce jour à Jules Lavirotte, un beau volume relié de 160 pages, en vente sur place (27 €).

Informations pratiques :

Exposition du 2 au 25 mars.

Entrée gratuite.

1,rue La Bruyère – 75009 Paris

Métro Saint-Georges (ligne 12)

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.