Month: août 2025

La Maison Moderne de Julius Meier-Graefe — Troisième partie

Les liens ténus entre La Maison Moderne et Guimard

Après les deux articles de Bertrand Mothes qui ont retracé l’histoire et le fonctionnement de La Maison Moderne, nous souhaitons apporter un complément présentant les liens indirects qui ont existé entre cette galerie et Hector Guimard et tout d’abord quelques éléments de réflexion sur le mode de mise sur le marché de ses créations.

Seule une minorité des innombrables modèles créés par Guimard auraient été susceptibles d’être vendus par une galerie d’art. Il faut en effet exclure tout ce qui pouvait relever de la production industrielle comme les fontes et les céramiques architecturales ou les quincailleries. Cependant, tant les meubles que les objets d’art décoratif comme les vases, les lampes ou les cadres auraient pu intégrer ce type de circuit commercial. Il est pourtant aisé de constater qu’aucun objet d’art dessiné ou modelé par Guimard puis confié à un artisan pour être édité en pièce unique ou petite série, n’a été présenté à la vente à La Maison Moderne ni à la Galerie de l’Art Nouveau Bing. Comme nous l’a montré Bertrand Mothes dans son précédent article, à La Maison Moderne, c’est ordinairement Julius Meier-Graefe qui était à l’origine du choix d’un modèle présenté par un artiste puis de sa fabrication (et donc de son coût de revient). Mais, comme chez Bing, le dépôt en galerie des créations de certaines maisons ou artistes prestigieux était possible. La vente de ces objets, dont la fabrication avait déjà été payée, n’engendrait alors qu’un bénéfice plus faible partagé entre la galerie et le créateur. Or, contrairement à de nombreux artistes et décorateurs, Guimard a exclu de recourir au circuit de distribution des galeries d’art où son style, qu’il avait voulu si particulier au point de lui donner son nom, aurait subi une anonymisation, dilué au sein de multiples expressions d’art décoratif modernes.

Il a également pu penser que l’avantage que pouvait constituer la présentation permanente de ses œuvres au sein d’une galerie (plus efficace que celle réalisée de façon épisodique lors d’expositions) pouvait être compensée par une couverture médiatique bien menée. Mais ce type de publicité par voie de presse et de publications qui a fort bien fonctionné à l’époque du Castel Béranger s’est ensuite raréfiée et lui a même parfois été défavorable.

Ayant donc choisi d’isoler sa production de celle des autres, il aurait pu avoir recours à un concessionnaire qui l’aurait représenté ou même aller jusqu’à l’ouverture d’un magasin[1]. La première option aurait à nouveau représenté un important manque à gagner. Quant au coût de fonctionnement d’un magasin, il pouvait être dissuasif. Mais surtout, Guimard, qui était déjà dans les faits entrepreneur, tenait à ne pas apparaître comme un commerçant, en raison du code moral que les architectes s’imposaient mais aussi de la patente qu’il aurait fallu acquitter. Nous savons, par un procès qui lui a été intenté et qu’il a gagné en appel[2], que sa qualité d’architecte avait prévalu sur celle de commerçant. En conflit avec un fournisseur qui soutenait qu’il « joignait à l’exercice de sa profession l’exploitation d’une véritable industrie, qu’il avait des ateliers de fabrication, des magasins de vente où il livrait divers objets confectionnés sous sa direction » Guimard s’est défendu d’exercer une telle activité, mais de seulement pratiquer « [l]’application artistique et une mise en œuvre de ses connaissances d’architecte et de son goût personnel. »

Donc, Guimard a contourné la vente indirecte de deux manières. Tout d’abord, et de façon tout à fait traditionnelle, par la vente directe pour les petits volumes de production, soit par commande, soit lors d’expositions. Ensuite, lorsque de plus gros volumes de production étaient escomptés, il a multiplié les efforts non seulement pour faire produire en série ses créations mais aussi pour les faire éditer. Cela n’a pas toujours été le cas lors de ses premières années de créations artistiques, et ce n’est que progressivement que cette démarche s’est généralisée, conjointement avec la volonté de faire présenter ses modèles sur catalogues. Son objectif était double : s’assurer un revenu régulier tout en œuvrant avec cette diffusion élargie pour la victoire du style moderne, et du sien en particulier. Notons bien que dans la majorité de ces catalogues, les modèles de Guimard se trouvaient placés au même rang que les autres, tout comme ils l’auraient été sur l’étagère d’une galerie d’art. Et, que finalement, c’est bien le fabriquant qui engrangeait le plus gros du bénéfice de la vente. Ce n’est que dans de rares cas qu’il a pu obtenir la création d’un catalogue spécifique restreint à ses seuls modèles.

Pour mener à bien cette politique de mise sur le marché de ses créations, il était nécessaire à Guimard de disposer d’une unité de production capable de réaliser une fabrication de bout en bout (comme par exemple celles de meubles ou de cadres en bois et staff), ou de livrer à un fabricant, qu’il soit un artisan ou un industriel, des modèles exploitables. C’est ce qu’il a pu réaliser tout d’abord rue Wilhem puis, de 1904 à 1914 avenue Perrichont prolongée.

Étant donné sa grande sociabilité, Guimard n’a pas pour autant coupé toute relation avec le milieu des marchands d’art surtout lorsque leur engagement en faveur du style moderne était sincère et non vécu comme une simple carte à ajouter à une gamme de produits éclectiques.

Dans l’article que nous avons consacré au vase en verre de Guimard acquis récemment, nous avons montré que Guimard avait étroitement collaboré avec la Cristallerie de Pantin.

Vase Guimard de la Cristallerie de Pantin, haut. 40,2 cm. Coll. part. Photo F. D.

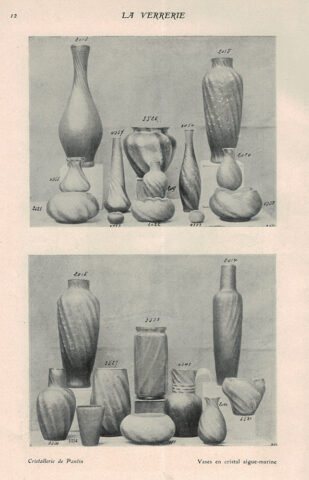

Cette cristallerie présentait une sélection de vases « aigue-marine » dans la galerie de La Maison Moderne, reproduit dans le catalogue publié en 1901.

« Crisallerie de Pantin/Vases en cristal aigue-marine », Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), Paris, Éditions de La Maison Moderne, 1901, p. 12.

Vase « aigue-marine » de la Cristallerie de Pantin, proche du vase 2014 de la sélection de vases vendue par La Maison moderne. Photo internet, droits réservés.

Pour les raisons que nous avons évoquées plus haut, il est peu probable que des modèles de Guimard aient figuré dans cette sélection. Celle-ci ne comportait pourtant que des modèles aux décors abstraits et tournoyants, éloignés de ceux aux décors naturalistes copiant le style nancéien que la cristallerie produisait abondamment avec le même type de verre légèrement bleuté.

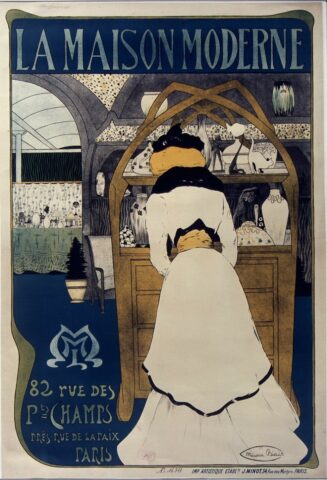

Mais dans le même catalogue, la présentation du chapitre consacré à la verrerie est signée par un ami de Guimard, le journaliste Georges Bans. En 1895, ce dernier a été le fondateur et le directeur d’une petite revue littéraire et artistique bimensuelle, La Critique. Bien que de diffusion restreinte, cette revue a reçu la collaboration de nombreux auteurs en vue comme Camille Mauclair, ainsi que celles d’excellents illustrateurs comme Gustave Jossot, ou Maurice Biais. Ce dernier a collaboré à La Maison Moderne, non seulement avec l’affiche que nous avons déjà reproduite, mais aussi par des dessins de meubles dont un fauteuil aux lignes particulièrement sobres et modernes.

Maurice Biais, imprimerie J. Minot, affiche pour La Maison Moderne, 1899-1900, lithographie en couleur sur papier, haut. 114 m, larg. 0,785 m, Paris, Bibliothèque nationale de France.

Fauteuil dessiné par Maurice Biais, Musée d’Orsay, acajou, maroquin noir et laiton, haut. 0,86 m, larg. 0,70 m, prof. 0,95 m. Photo © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Mathieu Rabeau, droits réservés. Ce fauteuil est reproduit dans Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), « Ameublement et décoration », fauteuil renversé n° 35, p. 16, 1901.

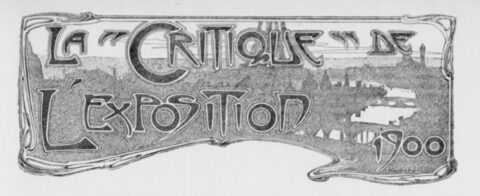

On retiendra aussi le beau frontispice dessiné pour la chronique de l’Exposition Universelle de 1900 dans La Critique par Maurice Dufrène, l’un des principaux collaborateurs de La Maison Moderne.

Frontispice dessiné par Maurice Dufrène pour la chronique de l’Exposition Universelle de 1900 dans La Critique. Source Gallica.

La Critique était principalement animée par Émile Strauss et par le poète et critique Alcanter de Brahm (nom de plume de Marcel Bernhardt). Hector Guimard a rapidement entretenu une complicité intellectuelle et sans doute des rapports amicaux avec ce dernier, ce qui lui a valu d’être fréquemment cité dans la revue[3]. Quant à Georges Bans, il a également suivi la carrière de Guimard et présenté dans La Critique plusieurs de ses œuvres, notamment les accès du métro parisien. Dans une « notule »[4] paru en août 1900 dans La Critique, visiblement informé par un Guimard dépité, il y contestait vigoureusement le combat mené par deux conseillers municipaux, Charles Fortin et Maurice Quentin-Beauchard, qui bataillaient pour faire remplacer les édicules par des entourages découverts. Pour les rétablir, il en appelait au préfet de la Seine Justin de Selves, lequel s’est bien gardé d’intervenir. Un second article de Georges Bans, paru deux mois plus tard en octobre 1900 et cette fois dans L’Art Décoratif, a commenté très favorablement la mise en place des premières entrées de métro en inventant au passage la célèbre formule de « la libellule déployant ses ailes légères » pour décrire la toiture inversée des édicules B. À cette occasion, on devine que Guimard lui a personnellement expliqué certains détails et ressorts de son travail que la plupart des critiques de l’époque ne percevaient pas.

On peut encore citer un article de Georges Bans dans la revue allemande L’Architecture du XXe siècle où se trouvent deux dessins d’élévations de façades de Guimard et qui fait allusion au dîner de La Critique du 31 décembre 1900 auquel Guimard a assisté, ainsi que la participation conjointe de Guimard et de Bans au bureau de la société Le Nouveau Paris fondée en 1903 par Frantz Jourdain.

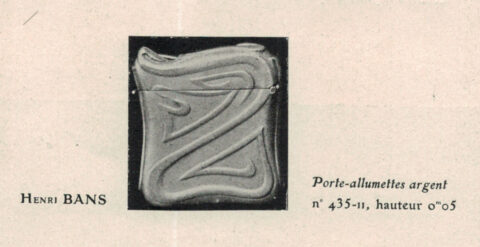

Dans le catalogue de La Maison Moderne on remarque aussi la présence d’un porte-allumettes en argent dû au jeune architecte Henry Bans[5], frère de Georges Bans.

Henry Bans, porte-allumette, « L’Orfèvrerie », Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), Paris, Éditions de La Maison Moderne, 1901, p. 11. Coll. part.

Henri Bans était un ami intime de la famille du sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux (1829-1875)[6]. Or Guimard a agrandi l’atelier Carpeaux en 1894-1895 sur le boulevard Exelmans avec la création d’une galerie d’exposition consacrée à l’œuvre du sculpteur. Et c’est probablement à cette occasion qu’il est entré en relation avec les frères Bans.

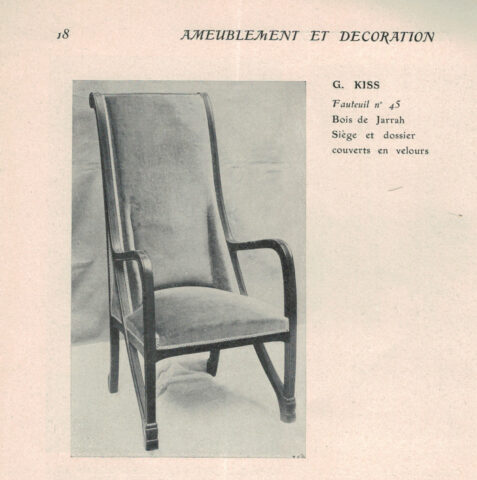

Enfin, signalons la présence dans le catalogue de La Maison Moderne, d’un fauteuil de Géza Kiss, le n° 45 en bois de Jarah, que l’on voit partiellement reproduit dans l’affiche de Maurice Biais (cf. plus haut).

Géza Kiss, fauteuil n° 45, bois de jarah, siège et dossier couverts en velours, « Ameublement et décoration », Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), Paris, Éditions de La Maison Moderne, p. 18, 1901. Coll. part.

Sans plus nous avancer (cf. note 3), nous pouvons assurer que Kiss, Guimard, les animateurs de La Critique et bien sûr Julius Meier Graefe, se connaissaient.

Frédéric Descouturelle

Notes

[1] On songe immédiatement que le ou les commerces prévus au rez-de-chaussée du Castel Béranger et dont nous ignorons pour l’instant s’ils ont réellement fonctionné, auraient constitué une vitrine idéale pour Guimard. Cependant, rien ne permet d’affirmer qu’il ait eu cette intention à un moment donné.

[2] Procès Guimard contre Mutel, décision de justice du Tribunal de commerce de la Seine du 4 janvier 1901, invalidée par décision de la Cour d’appel de la Seine du 14 janvier 1904, « Jurisprudence » La Construction Lyonnaise, janvier 1912.

[3] Nous ferons bientôt le bilan de ces citations de Guimard dans La Critique.

[4] G. B. « Notule, Le monde à l’envers », La Critique 5 août 1900.

[5] François Gabriel Bans dit Henry ou Henri Bans (1877-1970).

[6] Henry Bans concevra bien plus tard la stèle du monument Carpeaux, Square Carpeaux à Paris, XVIIIe. Le monument est orné d’un buste sculpté par Léon Fagel en 1929.

La visite guidée du mois de septembre

Le Cercle Guimard vous propose une nouvelle visite guidée pour ce mois de septembre :

«Hector Guimard, architecte d’art»

Le samedi 13 septembre à 14h

Vestibule du Castel Béranger, vue vers la rue. Photo Appoline Jarroux.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.