Month: juillet 2025

Signature de la promesse de bail emphytéotique à l’hôtel Mezzara

Le 25 juillet en matinée, l’hôtel Mezzara rouvrait brièvement ses portes pour la signature de la promesse de bail emphytéotique de 50 ans, en présence de la ministre de la Culture Mme Rachida Dati et de nombreuses personnalités.

Accueil de Mme Dati par Nicolas Horiot, président du Cercle Guimard. Photo F. D.

Après une courte visite, et les discours de Fabien Choné, dirigeant de la holding Fabelsi et de Mme Dati qui a souligné l’importance de la mise en valeur patrimoniale d’une façon dynamique et non lorsqu’il est en péril, soulignant la démarche atypique menée conjointement par un entrepreneur privé et une association d’historiens de l’art, la signature officielle a eu lieu dans la salle à manger.

Discours de Fabien Choné. Photo D. M.

Signature de la promesse de bail. Photo D. M.

Cette matinée a été pour le Cercle Guimard et pour Fabien Choné l’occasion de rediscuter avec de nombreux acteurs qui nous soutiennent et avec lesquels nous développons notre projet muséal. Car cette cérémonie n’était en fait qu’une étape dans un processus qui doit se poursuivre par une autorisation de travaux, laquelle conditionnera le vrai démarrage de la restauration et du réaménagement du bâtiment.

La signature de la promesse de bail de l’hôtel Mezzara a été largement relayée dans les médias, des réseaux sociaux jusqu’à icibeyrouth.com et la presse locale à Saint-Dizier, témoignant d’un enthousiasme dépassant largement les frontières et les cercles spécialisés.

Le Cercle Guimard

La Maison Moderne de Julius Meier-Graefe — Seconde partie

Organisation, offre et fonctionnement de La Maison Moderne

Parmi tous les artistes choisis, deux compatriotes belges reçoivent la mission la plus importante : Georges Lemmen tout d’abord. Meier-Graefe lui confie le soin d’élaborer l’élément le plus reconnaissable pour une enseigne : son logotype[1]. Ce symbole, censé être la « marque » de La Maison Moderne, se compose simplement des lettres initiales du nom de la galerie superposées, dessinées en courbes dans la lignée du style déjà employé par Lemmen dans les affiches pour Dekorative Kunst. De conception simple, ce logo se retrouvera sur la majeure partie de la production et des publications de La Maison Moderne dans sa forme originale ou plus élaborée.

Georges Lemmen, logotype de La Maison Moderne, 1899.

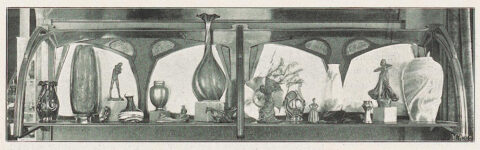

L’aménagement de La Maison Moderne est confié à l’artiste en qui Meier-Graefe à le plus confiance : Henry Van de Velde. Celui-ci conçoit alors une devanture avec des vitrines, permettant de voir une sélection d’objets vendus à l’intérieur.

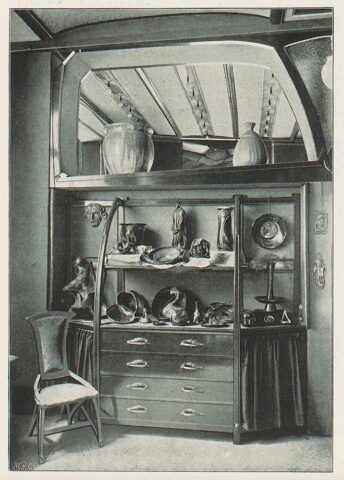

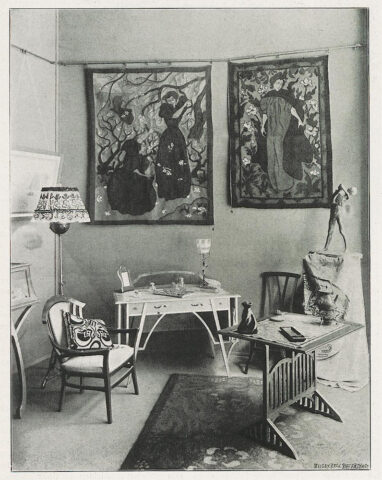

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg. Sur l’étagère du meuble de présentation figurent deux vases de Dufrène et Dalpayrat.

Maurice Dufrène dessinateur, Dalpayrat et Lesbros céramiste, grès flammé, c. 1899, achat par l’Union Centrale des Arts Décoratifs à La Maison Moderne en 1899, monture en argent de Cardeilhac ajoutée en 1900, exposé au pavillon de l’UCAD à l’Exposition universelle de Paris en 1900, Musée des Arts Décoratifs. Droits réservés.

L’élaboration de la typographie des lettres qui lui sont destinées échoit à Georges Lemmen[2]. Ce choix témoigne de la confiance que Meier-Graefe place dans le talent des deux artistes belges, la devanture tenant alors un rôle aussi important que celui d’une affiche pour les boutiques de la fin du XIXe siècle. Dans la galerie, Van de Velde propose un décor complet, alternant vitrines, étagères et pièces aménagées.

Les autres artistes sélectionnés pour apparaitre dans le catalogue de la galerie sont légion : plus de soixante sont recensés. Malgré une volonté affichée de la part de Meier-Graefe de créer une galerie favorisant les réalisations françaises, les créateurs étrangers sont très nombreux dans ses murs.

Bernhard Hoetger (Hörde, Allemagne, 1874 – Beatenberg, Suisse, 1949), La Tempête, c. 1901, bronze, musée d’Orsay, RF 4189, haut. 0311 m, larg. 0,245 m, prof. 0,25 m. Droits réservés. Cette sculpture est reproduite dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, bronze 3322-1, La Sculpture p. 5.

Il est significatif, pour fournir un aperçu de la diversité de l’offre proposée, de mentionner toutes les nationalités présentes parmi les collaborateurs de La Maison Moderne : français, belges, allemands, italiens, autrichiens, hongrois, roumains, serbes, danois, néerlandais, et finlandais. Il est intéressant de noter l’absence d’artistes britanniques et espagnols parmi eux. Le goût de Meier-Graefe est le seul vrai dénominateur commun entre tous ces artistes, et leur sélection est effectuée avec un souci de cohérence qui lui est cher (le manque de cohérence avait été reproché à Bing quatre ans plus tôt).

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.

L’offre proposée par l’établissement est également très étendue : dans l’article annonçant l’ouverture en septembre 1899, il est dit que « Les galeries de la « Maison Moderne » renfermeront un peu de tout : meubles, étoffes de tenture, tapis, céramiques, verreries, appareils d’éclairage, broderies, dentelles, bijoux, éventails, objets de toilette et de fantaisie — depuis la brosse jusqu’au pommeau de canne — enfin, tout ce qui entre dans la demeure et sur la personne[3] ». Cette prédiction se voit bien confirmée : La Maison Moderne propose tout ce qui est nécessaire pour aménager un intérieur et tous les accessoires — mais pas les vêtements — dont peut avoir besoin une personne aisée du début du XXe siècle. Ce même article mentionne également une sélection de maitres de la peinture, dont des œuvres sont proposées à la vente : Édouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Auguste Renoir, Maurice Denis, Théo Van Rysselberghe, Édouard Vuillard et Pierre Bonnard. Cet article reste toutefois la seule évocation de l’exposition de peintures à La Maison Moderne. Les tableaux qui ont pu y être présentés nous sont inconnus, et d’éventuels autres artistes ne peuvent être identifiés.

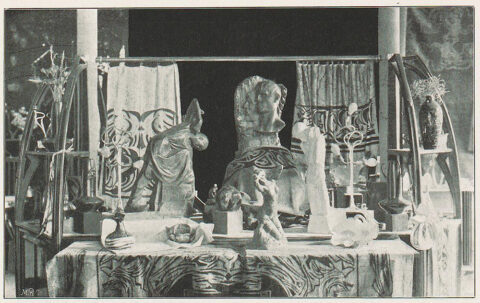

En plus de proposer des objets seuls à la vente, la galerie se proposait de concevoir et d’aménager des pièces, des appartements ou tout autre type d’intérieur dans leur ensemble. La plupart de ces aménagements complets ont été réalisés sous la direction d’Abel Landry, de Pierre Selmershein ou de Maurice Dufrène. Aucun exemple n’est parvenu jusqu’à nous autrement que par des photographies anciennes comme celles de ce magasin de mode, à nouveau conçu par Van de Velde pour le Palast Hotel, Potsdamer Platz à Berlin, dirigé par P. H. C. Kons.

Henri Van de Velde, aménagement d’un magasin de modes « filiale de Madame Henriette » au sein du Palast Hotel à Berlin, réalisation par La Maison Moderne avec des meubles dessinés par Abel Landry, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.

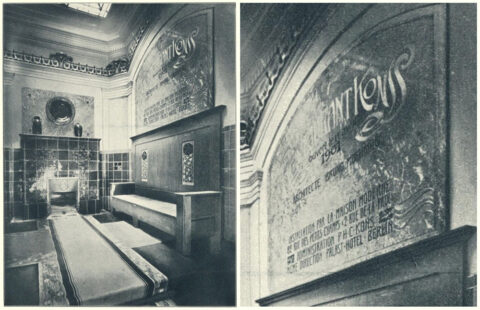

La commande la plus important et la plus documentée concerne l’aménagement du restaurant allemand Konss[4], situé cette fois à Paris, à l’angle de la rue Grammont et du boulevard des Italiens, au premier étage, pour le même P. H. C. Kons. L’architecte désigné par le propriétaire pour diriger les travaux est Bruno Möhring[5]. Celui-ci décide de l’agencement intégral de l’enseigne et Kons renouvelle sa confiance à La Maison Moderne pour la réalisation et la mise en place des décors. Les travaux se déroulent du 15 janvier au 17 avril 1901. Véritable réussite, la participation de La Maison Moderne à l’aménagement est signalée dans le hall d’entrée de son établissement. Quelques mois plus tard, Meier-Graefe en donne un compte-rendu dans L’Art Décoratif, sous l’un de ses pseudonymes : G. M. Jacques[6]. À la lecture de cet article on est frappé par le fait que, l’ayant signé d’un pseudonyme à consonance française dans sa revue française, Meier-Graefe adopte un point de vue qui pourrait être celui d’un journaliste parisien, critiquant l’aménagement de Möhring en alléguant que ses « instincts de Latin sont fermés à sa conception germanique. » alors que c’est pourtant sa propre entreprise qui a effectué l’aménagement. En collant ainsi à ce qu’il imagine être un état d’esprit « latin », sans doute désire-t-il ne pas prêter le flanc à une suspicion de conflits d’intérêt.

Bruno Möhring, palier sur l’escalier du restaurant Konss, au premier étage du 30 rue de Grammont à Paris, 1901, exécution par La Maison Moderne, céramiques Laüger, Architektonische Monatshefte, VII. Jahrgang 1901, pl. 88, Leipzig/Wien, Friedrich Wolfrum, 1901, bibliothèque en ligne de l’Université de Stuttgart.

Bruno Möhring, salon vert du restaurant Konss, au premier étage du 30 rue de Grammont à Paris, 1901, exécution par La Maison Moderne, panneaux par Georges de Feure, Architektonische Monatshefte, VII. Jahrgang 1901, pl. 87, Leipzig/Wien, Friedrich Wolfrum, 1901, bibliothèque en ligne de l’Université de Stuttgart.

Bruno Möhring, salon lilas du restaurant Konss, au premier étage du 30 rue de Grammont à Paris, 1901, exécution par La Maison Moderne, L’Art Décoratif, novembre 1901, article G. M. Jacques (Julius Meier-Graefe). Bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.

Le mode de fonctionnement de La Maison Moderne est très réfléchi, il exprime la réflexion poussée de son directeur et ses capacités innovatrices. Conscient du comportement du collectionneur français, qui agit avec l’objet d’art de la même façon qu’avec une peinture ou une sculpture, Meier-Graefe propose une organisation inspirée des Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk (Ateliers réunis pour l’art et l’artisanat) de Munich. Alors que l’art décoratif français demeure surtout un art de commande, dans lequel les artistes ne répondent qu’à des demandes spécifiques en créant des modèles uniques inaptes à la reproduction, Meier-Graefe propose un système inverse : les objets ne relèvent plus de commandes de particuliers mais sont produits en série par des artistes et des artisans. La production reste cependant dans le domaine de l’artisanat et ne bascule pas vers l’industrie. En l’absence d’archives administratives provenant de la galerie, aucun chiffre précis ne peut être avancé : le nombre de pièces réalisées pour un même modèle devait être relativement restreint sans toutefois comporter d’œuvres uniques. Sans même parler de goût ou de style, c’est d’abord la manière de penser que veut changer le directeur de La Maison Moderne.

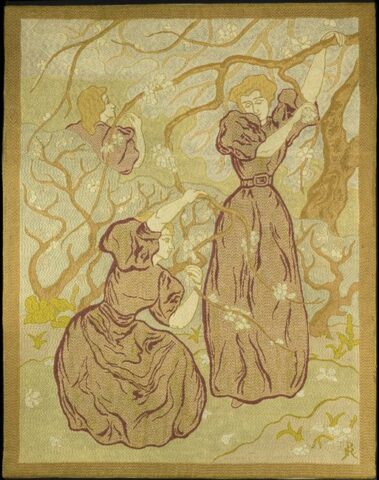

Des exceptions à ce système sont possibles. Des tapisseries de Paul-Élie Ranson, réalisées à la main par son épouse France Ranson-Rousseau en un seul exemplaire, étaient proposées à la vente à La Maison Moderne[7].

Paul-Élie Ranson, Printemps, tapisserie en laine sur toile à canevas exécutée par France Ranson-Rousseau, 1895, haut. 1,67 m, larg. 1,32 m, Musée d’Orsay, OAO 1788, droits réservés.

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris. Au mur, deux tapisseries de Paul-Élie Ranson : Printemps et Femme en rouge, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.

Exposition Femmes chez les nabis. De fil en aiguille au Musée de Pont-Aven (22 juin au 3 novembre 2024), évocation de la salle de La Maison Moderne où se trouvaient les tapisseries de Ranson. Photo Bertrand Mothes.

Cependant il s’agit là d’objets confectionnés avant l’ouverture de la galerie, et ne relevant donc pas de la méthode de fabrication élaborée par Meier-Graefe. Le principe de fonctionnement est simple : les artistes créent des modèles et en donnent les droits de production à la galerie qui se charge de les exécuter. L’artiste reçoit une portion du prix de vente — portion définie avec son accord — pour chaque objet vendu[8]. La possibilité de fabriquer en plusieurs exemplaires permet également à Meier-Graefe de vendre ses objets à « prix raisonnable », selon ses propres termes. Le « prix raisonnable » favoriserait l’achat et permettrait à l’artiste une rémunération confortable. Il ne faut ici pas confondre « raisonnable » et « bas ». Si les prix des objets vendus à La Maison moderne n’atteignent pas ceux constatés chez Bing, ils n’en restent pas moins accessibles qu’à des personnes assez aisées, et non à des ouvriers ou à des petits employés.

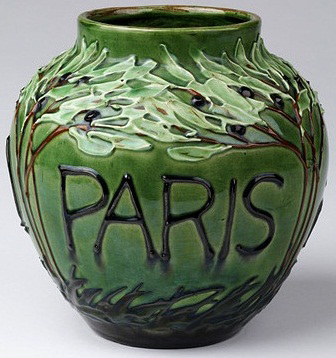

Pour la production des objets, la galerie possédait ses propres ateliers. Le seul attesté avec certitude est l’atelier de maroquinerie[9], mais il est possible que des ateliers d’ébénisterie, de tabletterie, de tapisserie, de dinanderie, de joaillerie et d’horlogerie aient été présents. Les arts du feu, difficiles à mettre en place à grande échelle au cœur de la capitale parisienne, proviennent eux de fabricants associés à La Maison Moderne. Le vase Exposition 1900 Paris provenant d’Allemagne en est un bon exemple. Fabriqué par la manufacture Tonwerke à Kandern, dirigée par Max Laüger, il ne relève pas de la production habituelle de cette manufacture mais bien d’une fabrication exclusivement destinée à LMM, comme le prouve la marque de la galerie incisée sous sa base au côté du monogramme de Laüger et de la marque de la manufacture.

Max Laüger, atelier de la manufacture Tonwerke, Vase Exposition 1900 Paris, vers 1900, faïence peinte sous couverte, édité par La Maison Moderne, haut. 0212 m, Londres, Victoria & Albert Museum. Droits réservés.

Max Laüger, atelier de la manufacture Tonwerke, Vase Exposition 1900 Paris, vers 1900, faïence peinte sous couverte, haut. 0,212 m, Paris, musée d’Orsay. Droits réservés.

À cette conception de la production et de la vente s’ajoute un choix décisif pour l’emplacement de la galerie. Le 82, rue des Petit-Champs est situé à quelques mètres de la rue de la Paix, qui reste encore aujourd’hui l’un des quartiers les plus fournis en boutiques de luxe à Paris. En plus d’être central, cet emplacement constitue le lieu de passage d’une clientèle fortunée et réceptive aux innovations artistiques. La rue a depuis changé de nom et est devenue la rue Danielle-Casanova. L’ancien numéro 82 correspond aujourd’hui à l’actuel 26, emplacement aujourd’hui occupé par un café.

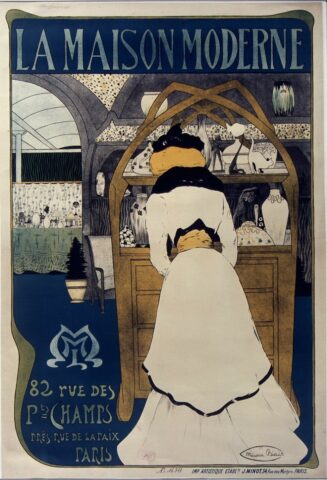

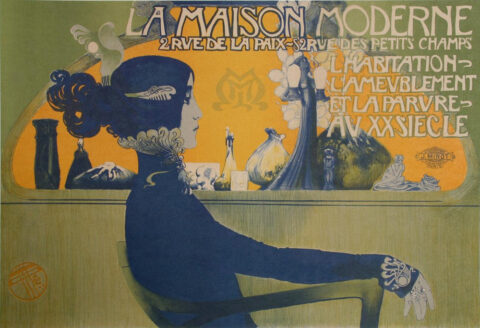

Directeur d’un établissement commercial, Meier-Graefe a bien entendu utilisé tous les moyens disponibles à son époque pour faire connaitre sa galerie. Deux affiches constituent le pivot de sa démarche publicitaire. La première est l’œuvre de Maurice Biais. Elle représente une dame élégante, regardant des objets disposés dans une des vitrines conçues par Van de Velde, fidèlement reproduite

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.

Maurice Biais, imprimerie J. Minot, affiche pour La Maison Moderne, 1899-1900, lithographie en couleur sur papier, haut. 114 m, larg. 0,785 m, Paris, Bibliothèque nationale de France.

Les objets dessinés sur l’affiche sont d’autant plus facilement reconnaissables que Maurice Biais s’est servi de photographies qui seront ultérieurement utilisées pour le catalogue de La Maison Moderne. Un encrier en émail flammé de Jakob Rapoport dessiné par Maurice Dufrène, des petites sculptures en bronze de Georges Minne, un chat en porcelaine de la manufacture danoise Bing et Groendahl et une lampe de Dufrène y sont, entre autres, visibles.

Maurice Dufrène, lampe électrique, bronze patiné, n° 1580-1, haut. 0,55 m, Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), 1901, Appareils d’éclairage, p. 9. Coll. part.

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg. À gauche de la vitrine, Le Petit Blessé de Georges Minne.

Georges Minne, Le Petit Blessé, bronze, haut. 0,25 m, Nationalgalerie, Berlin. Droits réservés. Cette sculpture est reproduite dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), 1901, La Sculpture, bronze n° 308-1, p. 21.

La seconde affiche est l’œuvre de Manuel Orazi (fig. 5). D’une composition et d’une atmosphère totalement différente de celle de Biais, elle présente elle aussi des objets qui y étaient vendus. L’on reconnait ainsi un encrier portant une figure en bronze d’Alexandre Charpentier sur un socle dessiné par Dufrène et réalisé en grès flammé par Adrien Dalpayrat, un fauteuil de Van de Velde, une lampe en bronze de Gustave Gurschner, un vase de Dufrène et Dalpayrat et une figurine de singe par Joseph Mendes da Costa. La particularité de cette affiche tient évidemment à la grande et hiératique figure féminine qui l’orne. Il s’agit en fait de la célèbre danseuse Cléo de Mérode, qui prête, comme une égérie, son image à la galerie[10].

Manuel Orazi, imprimerie J. Minot, affiche pour La Maison Moderne, 1901, lithographie en couleur sur papier, haut. 0,83 m, larg. 1,175 m, Paris, Bibliothèque nationale de France.

Gustav Gurschner, lampe électrique, bronze, n° 718-1, haut. 0,48 m lampes comprises, Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), 1901, La Sculpture, p. 13. Coll. part.

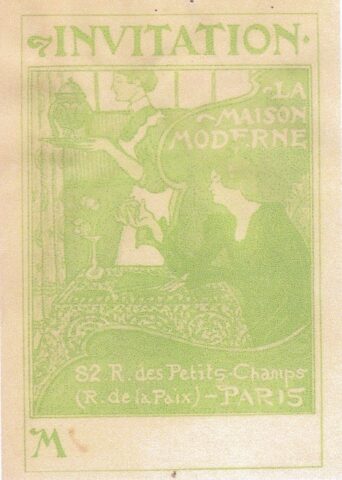

Outre ces affiches, Meier-Graefe édite également des petits prospectus destinés à véhiculer l’image de sa galerie. Le carton d’invitation à l’inauguration est l’œuvre de Georges Lemmen.

Georges Lemmen, carton d’invitation à l’inauguration de La Maison Moderne, 1899, impression en couleur sur papier, haut. 0,19 m, larg. 0,13 m. Coll. part.

La composition sera également utilisée comme encart publicitaire dans les pages de L’Art Décoratif. Les deux femmes représentées ne sont pas anonymes puisqu’en réalité, il s’agit de Mme Meier-Graefe et de Jenny, une jeune servante[11].

Le second imprimé est réalisé par Manuel Orazi, qui s’inspire de sa propre affiche pour le dessin.

Manuel Orazi, prospectus pour La Maison Moderne, vers 1903, lithographie sur papier, haut. 0,117 m, larg. 0,277 m, Paris, bibliothèque des Arts décoratifs.

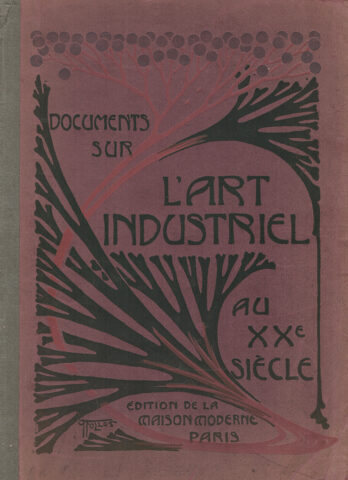

De la même affiche, Meier-Graefe imprime encore des bons de réduction, soit pour ses meilleurs clients, soit pour attirer une nouvelle clientèle. L’un des éléments de publicité les plus importants reste l’ouvrage Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, publié en 1901.

Paul Follot, Couverture des Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, Paris, Édition de La Maison Moderne, 1901, haut. 0,30 m, larg. 0,208 m. Coll. part.

Présenté sous la forme d’un florilège des plus belles réalisations d’art de l’époque, il s’agit en réalité du catalogue commercial de la galerie, comportant un très grand nombre de références d’objets de La Maison Moderne.

Félix Aubert, Maison Georges Robert, éventail Iris n° 54-V et sa boîte, c. 1900, dentelle polychrome en soie, corne, émeraude, perle, haut. 0, 28 m, diam. 0,48 m, Caen, Musée de Normandie. Droits réservés. Cet éventail est reproduit dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, 1901, La Dentelle, p. 4.

En plus de ces publicités indépendantes, Meier-Graefe garnit les revues qu’il dirige de références constantes à sa galerie et à ses artistes collaborateurs. Il participe également à des manifestations comme l’Exposition Internationale d’Arts Décoratifs Modernes de Turin en 1902, pour laquelle il édite une carte postale comportant là encore des objets réels provenant de son enseigne.

Maurice Biais, Société Éditrice Cartoline, Salle principale de “La Maison Moderne” à l’Exposition de Turin, 1902, carte postale ancienne, Miami, The Wolfsonian-Florida International University. Droits réservés.

Cependant, malgré toutes ses idées novatrices et son rôle précurseur au début du XXe siècle, la galerie sera un échec. Son directeur la vend en 1904 à Delrue et Cie, qui se chargera de liquider le stock[12]. Le climat de xénophobie ambiant à Paris porte tort tant à Meier-Graefe qu’à Bing, les collectionneurs français voyant d’un mauvais œil un Allemand venir leur faire la leçon de ce que doit être leur goût[13]. De plus, bien que sa structure soit ingénieuse, les coûts de production sont restés trop élevés pour permettre à la galerie de rester viable.

Abel Landry, fauteuil flâneuse n° 43, édité par La Maison Moderne, acajou, garniture moderne, haut 1,04 m, larg. 0,75 m, prof. 0,90 m, galerie Zéhil, Monaco. Photo galerie Zéhil. Ce fauteuil est reproduit dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, 1901, Ameublement et décoration, p. 16.

Cette galerie, portée par un directeur innovant et sûr de son goût, n’a jamais su trouver son public, mais reste l’unique réelle tentative en 1900 de créer une alliance entre art, industrie et commerce.

Bertrand Mothes

Notes

[1] Roger CARDON, Georges Lemmen (1865-1916), Anvers, Petraco-Pandora, 1990, p. 449.

[2] Cat. Exp Georges Lemmen 1865-1916, Bruxelles, Crédit Communal, Gand, Snoeck-Ducaju & Zoon, Anvers, Pandora, 1997, p. 58.

[3] R. [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], « Chronique de l’art décoratif, La « Maison Moderne » », L’Art Décoratif, septembre 1899, n° 12, p. 277.

[4] On peut penser que le redoublement du « s » final du nom du propriétaire du restaurant, correspond à la volonté de le faire prononcer à l’allemande et d’éviter une facile confusion avec un mot français un peu trop proche.

[5] En 1900, Möhring avait déjà construit le Restaurant allemand à l’Exposition universelle de Paris qui avait eu un grand succès.

[6] G. M. JACQUES, « Un restaurant allemand à Paris », L’Art décoratif, novembre 1901, n° 38, p. 54-60.

[7] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle. Reproductions photographiques des principales œuvres des collaborateurs de la Maison Moderne. Commentées par R. [Raoul] AUBRY, H. [Henri] FRANTZ, G.-M. JACQUES [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], G. [Gustave] KAHN, J. [Julius] MEIER-GRAEFE, Gabriel MOUREY, Y. [Yvanhoé] RAMBOSSON, E. [Émile] SEDEYN, Gustave SOULIER, G. [Georges] BANS, avec neuf hors textes par Félix VALLOTTON Les Métiers d’Art. Paris, Édition de La Maison Moderne, 1901, L’Ameublement, p. 36.

[8] R., op. cit. à la note 3, p. 277.

[9] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, op. cit. à la note 7, La Maroquinerie, p. II.

[10] Alexandre Charpentier (1856-1909). Naturalisme et Art Nouveau, cat. exp., Paris, Musée d’Orsay, N. Chaudun, 2007, p. 126.

[11] Roger CARDON, Georges Lemmen (1865-1916), Anvers, Petraco-Pandora, 1990, p. 449.

[12] Publicité pour La Maison Moderne, Delrue et Cie, Fermes et Châteaux, novembre 1905, n° 3, p. IX.

[13] Nancy J. TROY, Modernism and the Decorative Arts in France : Art Nouveau to Le Corbusier, New Haven et Londres, Yale University Press, 1991, p. 47.

Liste des artistes mentionnés dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle

Félix AUBERT

Henri BANS

Gyula BETLEN

Maurice BIAIS

Alexandre BIGOT

[manufacture] BING & GROENDAHLSofie BURGER HARTMANN

Alexandre CHARPENTIER

Cristallerie de Pantin

Jens DAHL-JENSEN

Pierre Adrien DALPAYRAT

Eugène DELATRE

Maurice DUFRÈNE

Paul FOLLOT

Édouard FORTINY

Maurin GAUTHIER

Gustave GURSCHNER

Bernhard HOETGER

Henry JOLLY

Emil KIEMLEN

G. KISS

Abel LANDRY

Georges LEMMEN

Hans Stoltenberg LERCHE

Clément MÈRE

Charles MILÈS

Georges MINNE

Koloman MOSER

Gabriel OLIVIER

Manuel ORAZI

Blanche ORY-ROBIN

Paul-Élie RANSON

Jakab RAPOPORT

Auguste RODIN

SAINT-YVES SCHLESINGER

Elisabeth SCHMIDT-PECHT

Tony SELMERSHEIM

Louis Comfort TIFFANY

Henry VAN DE VELDE

Heinrich VOGLER

Félix VOULOT

François WALDRAFF

Pour citer cet article :

Bertrand MOTHES, « La Maison Moderne de Julius Meier-Graefe » dans Catherine Méneux, Emmanuel Pernoud et Pierre Wat (ed.), Actes de la Journée d’études Actualité de la recherche en XIXe siècle, Master 1, Années 2012 et 2013, Paris, site de l’HiCSA, mis en ligne en janvier 2014.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.